22 为中华之崛起而读书 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 22 为中华之崛起而读书 课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-10 19:03:41 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

以前我们学过一篇课文——《难忘的泼水节》,那里有周恩来总理欢乐的身影,我们今天要学习的课文讲的也是周恩来的故事。这件事发生在少年周恩来的身上,那年他十二岁。

22 为中华之崛起而读书

周恩来(1898-1976),伟大的马克思列宁主义者,中国无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,中国共产党、中华人民共和国和中国人民解放军的主要缔造者和领导人之一,毕业于南开大学,早年留学日本、法国等地,回国后担任黄埔军校政治部副主任、主任,自1949年起任中华人民共和国国务院总理,1976年逝世。

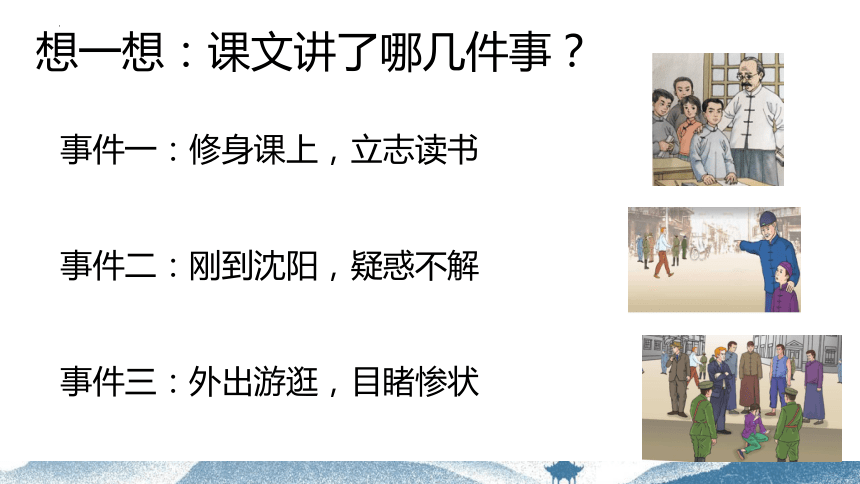

想一想:课文讲了哪几件事?

事件一:修身课上,立志读书

事件二:刚到沈阳,疑惑不解

事件三:外出游逛,目睹惨状

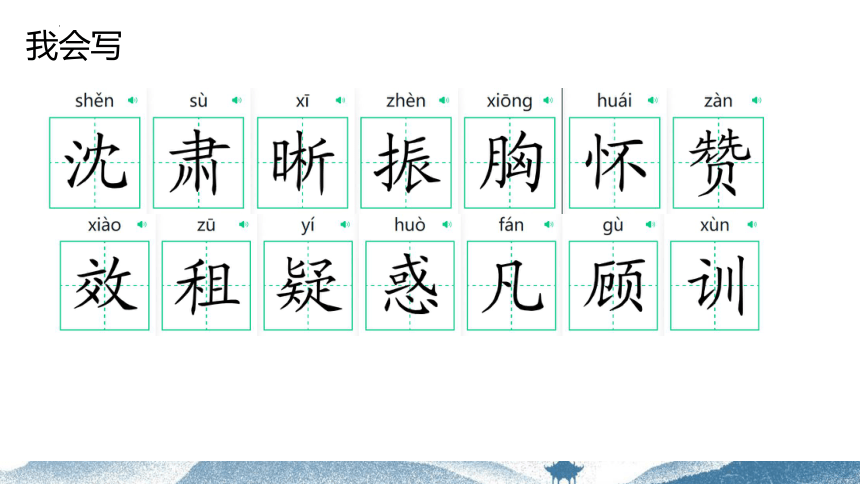

我会写

我会认

我会读

崛起 模范 魏校长 清晰

效仿 淮安 疑惑 惩处 训斥

整体感知

1.自读课文,边读边画出文中的生字,注意生字的读音。

立志为中华

学习课文1-10自然段,说一说,周恩来读书的目的是什么?

事件一

你们为什么而读书?

“为家父而读书。”

“为明理而读书。”

“为光耀门楣而读书。”

门户上的横木。旧时富贵家门楣高大,因以“喻门第”。

周恩来的回答是?

有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:

“为中华之崛起而读书!”

“清晰而坚定地回答”可以体会周恩来绝不是出于一时冲动,而在此之前经过了认真充分的思考才立下的远大志向,他的志向异常坚定,以后也不会有丝毫动摇。

思考:周恩来立志“为中华之崛起而读书”和其他人相比有什么不同之处?

周恩来“为中华之崛起而读书”,把个人的学习与民族振兴的大业联系起来。

对比,突出周恩来的伟大抱负。

其他人为了满足自己的生活需求而读书。

魏校长听了为之一振! 他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”

心理描写

进一步突出周恩来的志向远大。

从“为之一振”“竟然”能看出魏校长听到周恩来回答“为中华之崛起而读书”时,感到很意外,很吃惊,很骄傲,很佩服!

神态描写

语言描写

魏校长听了,高兴地连声赞叹:“好哇!为中华之崛起,有志者当效此生!”

效仿

有志向的人就应该向周恩来学习,为中华之崛起而读书。

这位同学是谁呢?他就是周恩来,后来成为了中华人民和国第一任总理。

设问

承上启下,设置悬念

这一部分最后才指出这位同学是谁,这样写有什么好处?

事件二

周恩来出生于1898年。十二岁那年,他离开家乡江苏淮安,随回家探亲的伯父来到了东北。在奉天上学的时候,伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。

少年周恩来疑惑不解,问道:“被外国人占据?为什么呢?”

“中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。

十二岁的周恩来当然不能完全明白伯父的话,但是“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情却让他难以忘怀。

一次对话

激起少年人的好奇心,为下文的经历埋下伏笔。

事件三

一个星期天,周恩来背着伯父,约了一个同学来到了被外国人占据的地方。这一带果真和别处大不相同:街道上热闹非凡,往来的大多是外国人。

“背着伯父”来到外国人占据的地方,这件事充分说明周恩来一心想看个究竟的好奇心和决心。

事件三

“中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。

“中华不振”说出了中国的土地被外国人占据的根本原因。“叹了口气”可以看出伯父的无奈、担忧。

到了这个地方,周恩来遇到了什么事情?

亲眼目睹中国人在中国的土地上却遭受了不公平待遇。

肇事者的横行 无辜受屈的被训斥

悲愤

面对那位妇女的哭诉,中国巡警是怎样做的?围观的中国人是如何做的?为什么会这样?

女人:

哭诉 希望惩处外国人

中国巡警:

不惩处外国人

斥责那个女人

不敢得罪外国人

围观的中国人:

紧握着拳头

不敢怒、不敢言

中华不振

此时的周恩来才真正体会到“中华不振” 这四个字的沉重分量。怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来呢?这个问题像一团烈火一直燃烧在周恩来心中。

从这个比喻句能看出周恩来耳闻目睹了“中华不振”,内心很焦灼,他急切地想拯救处在水深火热中的祖国和人民。

结合课文内容说一说你对“中华不振”的理解。

中华不振就是我们总是被帝国主义列强欺负。

中华不振就是中国人受到委屈都没人管。

中华不振就是中国人不敢帮助中国人。

中华不振就是中国人在自己的国家里,生活很困难,而外国人却过得很好,还欺负人。

这件事对周恩来产生了怎样的影响?

用因果关系的方式,把这三个故事串起来。“振兴中华”就是串联这个故事的一条线索。

这个故事和之前的故事,怎么联系起来呢?

1.真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量

2.深入思考拯救祖国和人民的办法

3.立下“为中华之崛起而读书”的远大志向

“为中华之崛起而读书!”

这句话在文中多次出现,有何表达效果?

起突出强调的作用,情感激昂充沛,表现了周恩来立志振兴中华的坚定信念和决心,照应了文章标题,突出了中心思想。

脉络梳理

课文主题

本文主要写了少年时代的周恩来在修身课上表明了自己的志向:要“为中华之崛起而读书” ,原因是他耳闻了伯父说的“中华不振”,又目睹了中国人在被外国人占据的地方受到外国人的欺凌而无处说理的事情,从而体会到了“中华不振”的分量之重,立志要为振兴中华而读书,表现了少年周恩来的博大胸怀和远大理想。

以前我们学过一篇课文——《难忘的泼水节》,那里有周恩来总理欢乐的身影,我们今天要学习的课文讲的也是周恩来的故事。这件事发生在少年周恩来的身上,那年他十二岁。

22 为中华之崛起而读书

周恩来(1898-1976),伟大的马克思列宁主义者,中国无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,中国共产党、中华人民共和国和中国人民解放军的主要缔造者和领导人之一,毕业于南开大学,早年留学日本、法国等地,回国后担任黄埔军校政治部副主任、主任,自1949年起任中华人民共和国国务院总理,1976年逝世。

想一想:课文讲了哪几件事?

事件一:修身课上,立志读书

事件二:刚到沈阳,疑惑不解

事件三:外出游逛,目睹惨状

我会写

我会认

我会读

崛起 模范 魏校长 清晰

效仿 淮安 疑惑 惩处 训斥

整体感知

1.自读课文,边读边画出文中的生字,注意生字的读音。

立志为中华

学习课文1-10自然段,说一说,周恩来读书的目的是什么?

事件一

你们为什么而读书?

“为家父而读书。”

“为明理而读书。”

“为光耀门楣而读书。”

门户上的横木。旧时富贵家门楣高大,因以“喻门第”。

周恩来的回答是?

有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:

“为中华之崛起而读书!”

“清晰而坚定地回答”可以体会周恩来绝不是出于一时冲动,而在此之前经过了认真充分的思考才立下的远大志向,他的志向异常坚定,以后也不会有丝毫动摇。

思考:周恩来立志“为中华之崛起而读书”和其他人相比有什么不同之处?

周恩来“为中华之崛起而读书”,把个人的学习与民族振兴的大业联系起来。

对比,突出周恩来的伟大抱负。

其他人为了满足自己的生活需求而读书。

魏校长听了为之一振! 他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”

心理描写

进一步突出周恩来的志向远大。

从“为之一振”“竟然”能看出魏校长听到周恩来回答“为中华之崛起而读书”时,感到很意外,很吃惊,很骄傲,很佩服!

神态描写

语言描写

魏校长听了,高兴地连声赞叹:“好哇!为中华之崛起,有志者当效此生!”

效仿

有志向的人就应该向周恩来学习,为中华之崛起而读书。

这位同学是谁呢?他就是周恩来,后来成为了中华人民和国第一任总理。

设问

承上启下,设置悬念

这一部分最后才指出这位同学是谁,这样写有什么好处?

事件二

周恩来出生于1898年。十二岁那年,他离开家乡江苏淮安,随回家探亲的伯父来到了东北。在奉天上学的时候,伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。

少年周恩来疑惑不解,问道:“被外国人占据?为什么呢?”

“中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。

十二岁的周恩来当然不能完全明白伯父的话,但是“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情却让他难以忘怀。

一次对话

激起少年人的好奇心,为下文的经历埋下伏笔。

事件三

一个星期天,周恩来背着伯父,约了一个同学来到了被外国人占据的地方。这一带果真和别处大不相同:街道上热闹非凡,往来的大多是外国人。

“背着伯父”来到外国人占据的地方,这件事充分说明周恩来一心想看个究竟的好奇心和决心。

事件三

“中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。

“中华不振”说出了中国的土地被外国人占据的根本原因。“叹了口气”可以看出伯父的无奈、担忧。

到了这个地方,周恩来遇到了什么事情?

亲眼目睹中国人在中国的土地上却遭受了不公平待遇。

肇事者的横行 无辜受屈的被训斥

悲愤

面对那位妇女的哭诉,中国巡警是怎样做的?围观的中国人是如何做的?为什么会这样?

女人:

哭诉 希望惩处外国人

中国巡警:

不惩处外国人

斥责那个女人

不敢得罪外国人

围观的中国人:

紧握着拳头

不敢怒、不敢言

中华不振

此时的周恩来才真正体会到“中华不振” 这四个字的沉重分量。怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来呢?这个问题像一团烈火一直燃烧在周恩来心中。

从这个比喻句能看出周恩来耳闻目睹了“中华不振”,内心很焦灼,他急切地想拯救处在水深火热中的祖国和人民。

结合课文内容说一说你对“中华不振”的理解。

中华不振就是我们总是被帝国主义列强欺负。

中华不振就是中国人受到委屈都没人管。

中华不振就是中国人不敢帮助中国人。

中华不振就是中国人在自己的国家里,生活很困难,而外国人却过得很好,还欺负人。

这件事对周恩来产生了怎样的影响?

用因果关系的方式,把这三个故事串起来。“振兴中华”就是串联这个故事的一条线索。

这个故事和之前的故事,怎么联系起来呢?

1.真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量

2.深入思考拯救祖国和人民的办法

3.立下“为中华之崛起而读书”的远大志向

“为中华之崛起而读书!”

这句话在文中多次出现,有何表达效果?

起突出强调的作用,情感激昂充沛,表现了周恩来立志振兴中华的坚定信念和决心,照应了文章标题,突出了中心思想。

脉络梳理

课文主题

本文主要写了少年时代的周恩来在修身课上表明了自己的志向:要“为中华之崛起而读书” ,原因是他耳闻了伯父说的“中华不振”,又目睹了中国人在被外国人占据的地方受到外国人的欺凌而无处说理的事情,从而体会到了“中华不振”的分量之重,立志要为振兴中华而读书,表现了少年周恩来的博大胸怀和远大理想。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地