纲要下 第2单元 中古时期的世界 单元练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 纲要下 第2单元 中古时期的世界 单元练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 833.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-10 16:48:14 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 中古时期的世界

单元练习(含答案)

一、选择题:在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.在中世纪的欧洲,如果附庸一方违背约定,领主可以抛弃附庸,同样,如果领主不履行诺言,附庸同样可以离弃领主,当时有一个专用词汇谓之“撤回忠诚”。这说明当时欧洲领主和附庸关系的特点是( )

A.以血缘关系为纽带 B.带有严格等级性质

C.具有双向契约特征 D.属于行政管理关系

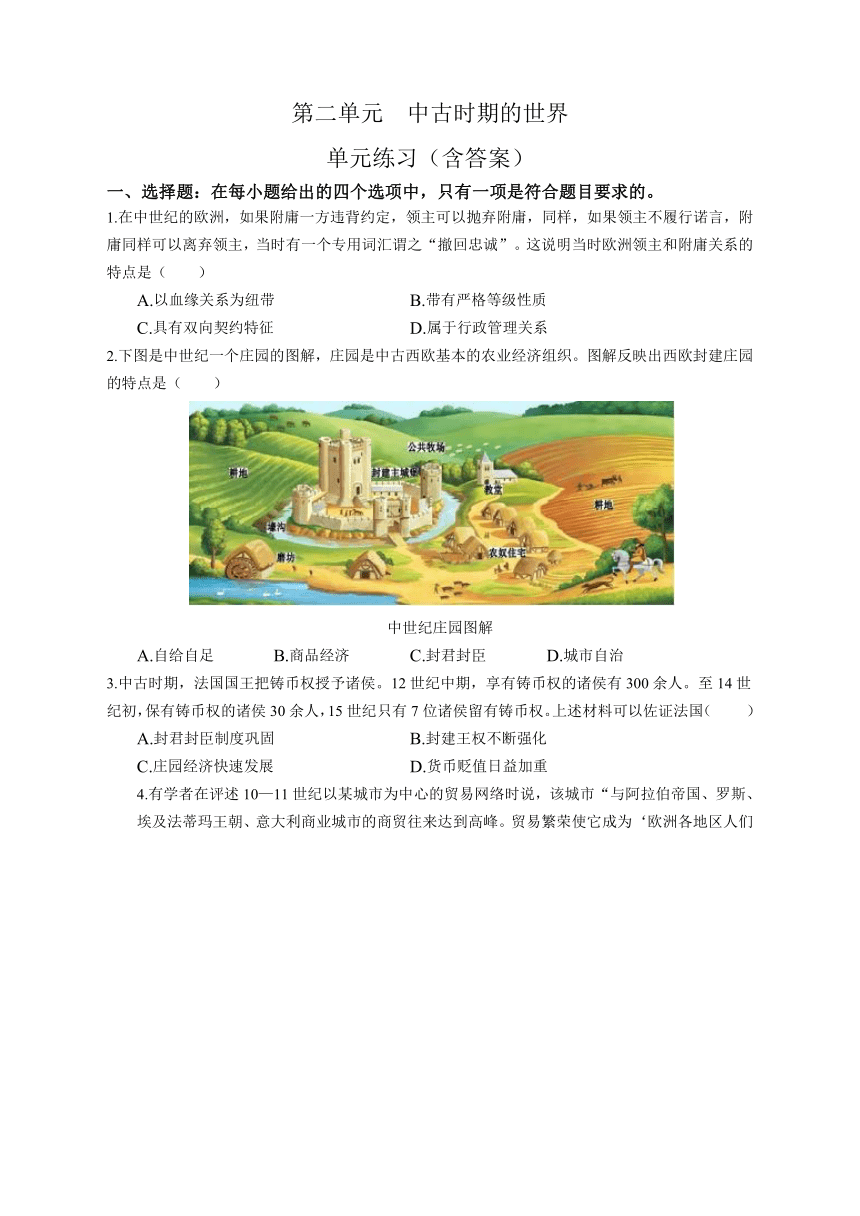

2.下图是中世纪一个庄园的图解,庄园是中古西欧基本的农业经济组织。图解反映出西欧封建庄园的特点是( )

中世纪庄园图解

A.自给自足 B.商品经济 C.封君封臣 D.城市自治

3.中古时期,法国国王把铸币权授予诸侯。12世纪中期,享有铸币权的诸侯有300余人。至14世纪初,保有铸币权的诸侯30余人,15世纪只有7位诸侯留有铸币权。上述材料可以佐证法国( )

A.封君封臣制度巩固 B.封建王权不断强化

C.庄园经济快速发展 D.货币贬值日益加重

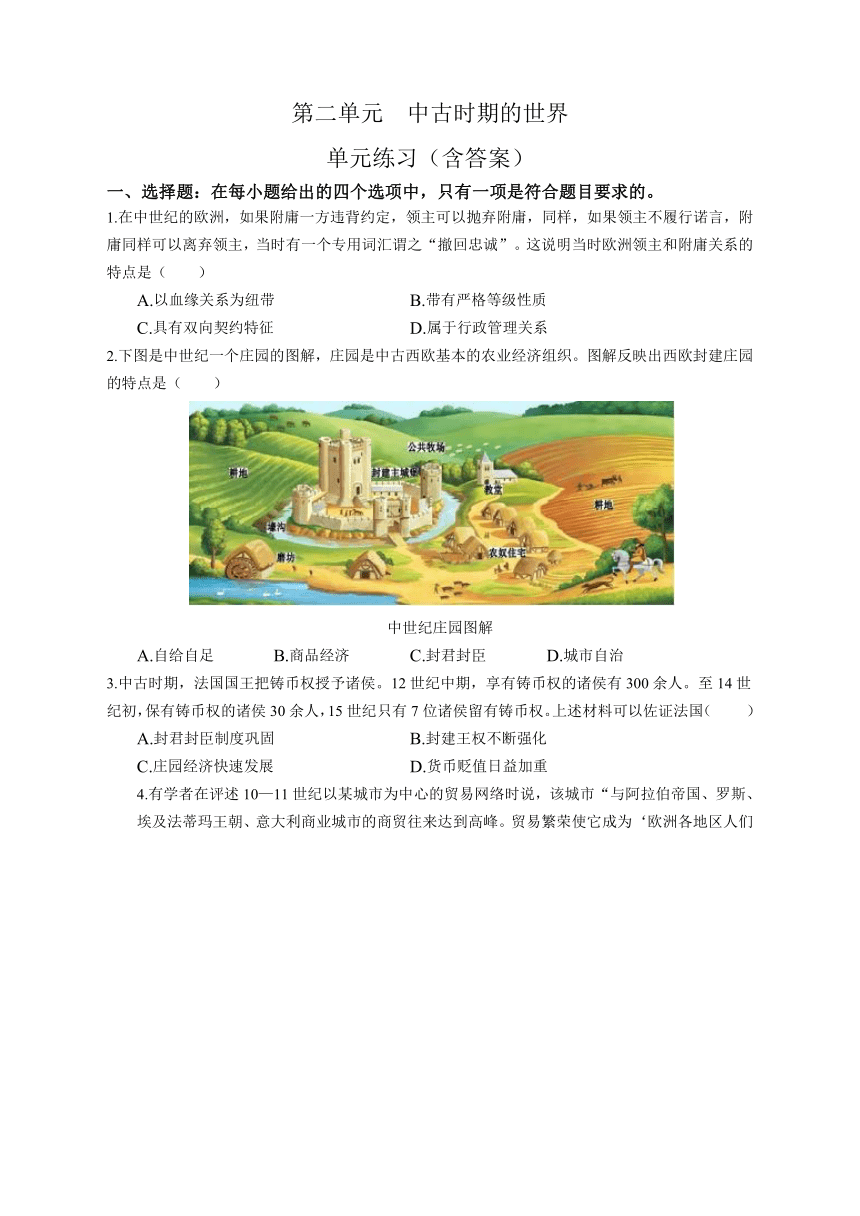

4.有学者在评述10—11世纪以某城市为中心的贸易网络时说,该城市“与阿拉伯帝国、罗斯、埃及法蒂玛王朝、意大利商业城市的商贸往来达到高峰。贸易繁荣使它成为‘欧洲各地区人们梦想中的家园’”。该城市最有可能位于下图( )

A.① B.② C.③ D.④

5.下图为16世纪中后期伊凡四世在位期间的部分举措。这些举措旨在( )

未经特许,王公不得将自己的领土出售或馈赠给教会。凡未经报批而转让给教会的土地,一律没收。 将莫斯科及邻近各县的优质土地分给在莫斯科附近没有领地的1000余名小贵族。 颁布《兵役条例》,推行义务兵役制,规定凡占有150俄亩土地者,必须提供一名全副武装的骑兵,自备马匹、大刀、弓箭等。

A.实现富国强兵 B.进行土地改革 C.加紧对外扩张 D.加强沙皇权力

6.公元8世纪阿拔斯王朝建立后,阿拉伯翻译运动进入黄金时代。翻译家用阿拉伯文翻译了大量希腊、波斯的自然科学及医学著作,并详加批注和解释。这一举措( )

A.有利于文化交流与传播 B.促进了东西方生产方式变革

C.缓和了阿拉伯内部矛盾 D.改善了帝国与邻国间的关系

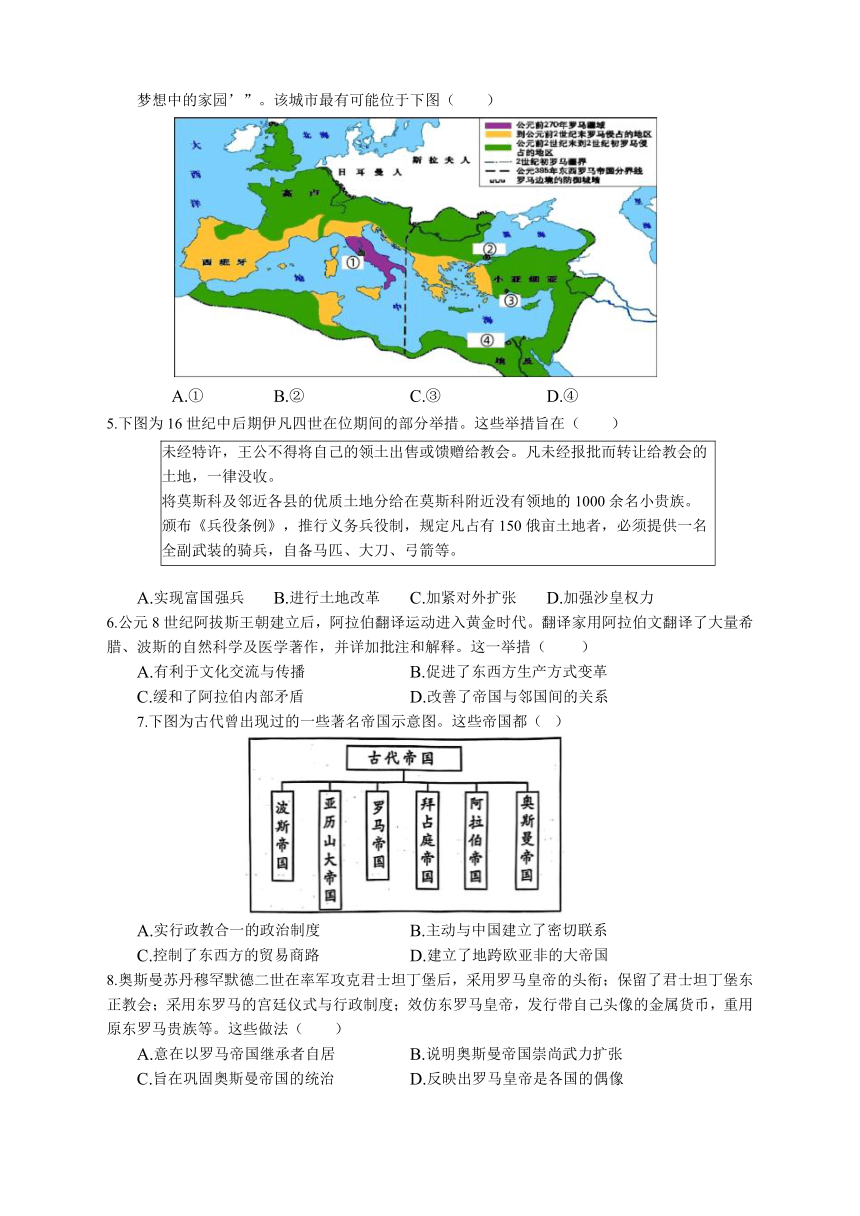

7.下图为古代曾出现过的一些著名帝国示意图。这些帝国都( )

A.实行政教合一的政治制度 B.主动与中国建立了密切联系

C.控制了东西方的贸易商路 D.建立了地跨欧亚非的大帝国

8.奥斯曼苏丹穆罕默德二世在率军攻克君士坦丁堡后,采用罗马皇帝的头衔;保留了君士坦丁堡东正教会;采用东罗马的宫廷仪式与行政制度;效仿东罗马皇帝,发行带自己头像的金属货币,重用原东罗马贵族等。这些做法( )

A.意在以罗马帝国继承者自居 B.说明奥斯曼帝国崇尚武力扩张

C.旨在巩固奥斯曼帝国的统治 D.反映出罗马皇帝是各国的偶像

9.有学者指出,“日本人借用了汉字,但发展了他们自己的书写体系;借鉴了儒家学说,但更改了它的道德标准,调整了它的政治学说,以适应他们的社会结构。在保留其本族的神道教的同时,日本人还接受了佛教,但对之作了修改,以满足他们自己的精神需要。”该学者意在强调日本( )

A.积极地融入中华文化圈 B.成为东西文化传播的桥梁

C.选择性的接受外来文化 D.竭力摆脱外来文明的影响

10.中古时期,亚洲地区出现许多“撞名”的地点,如韩国有襄阳、扬州、江陵等地、朝鲜有江西郡、延安郡、日本有“东京洛阳”“西京长安”的说法。这反映了( )

A.中华文化的辐射作用 B.王朝更替的传统惯例

C.周边国家的生搬硬套 D.华人移民的辛勤开拓

11.751年,中国唐朝军队与大食军队发生战争,唐军失败,杜环被俘,他最远可能到达北非。十多年后,杜环回国,他把经历写成《经行记》。元朝时,汪大渊两次随商船出海,最远可能到过北非和东非沿海地区,并在《岛夷志略》中留下相关记载。材料能证明( )

A.中国与非洲有了直接交往 B.郑和最先开辟了中国沟通非洲的航路

C.非洲曾被阿拉伯帝国统治 D.书中均能查到印加人农业生产的情况

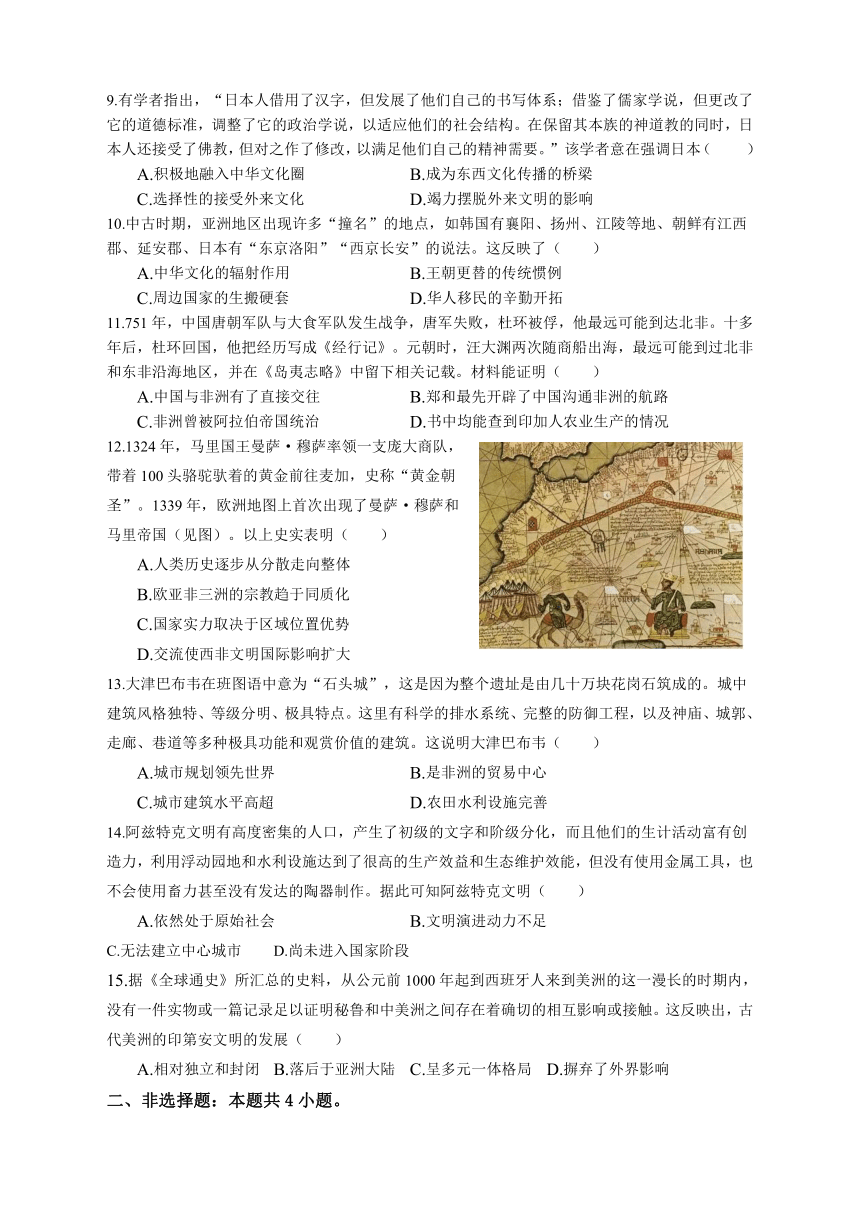

12.1324年,马里国王曼萨·穆萨率领一支庞大商队,带着100头骆驼驮着的黄金前往麦加,史称“黄金朝圣”。1339年,欧洲地图上首次出现了曼萨·穆萨和马里帝国(见图)。以上史实表明( )

A.人类历史逐步从分散走向整体

B.欧亚非三洲的宗教趋于同质化

C.国家实力取决于区域位置优势

D.交流使西非文明国际影响扩大

13.大津巴布韦在班图语中意为“石头城”,这是因为整个遗址是由几十万块花岗石筑成的。城中建筑风格独特、等级分明、极具特点。这里有科学的排水系统、完整的防御工程,以及神庙、城郭、走廊、巷道等多种极具功能和观赏价值的建筑。这说明大津巴布韦( )

A.城市规划领先世界 B.是非洲的贸易中心

C.城市建筑水平高超 D.农田水利设施完善

14.阿兹特克文明有高度密集的人口,产生了初级的文字和阶级分化,而且他们的生计活动富有创造力,利用浮动园地和水利设施达到了很高的生产效益和生态维护效能,但没有使用金属工具,也不会使用畜力甚至没有发达的陶器制作。据此可知阿兹特克文明( )

A.依然处于原始社会 B.文明演进动力不足

C.无法建立中心城市 D.尚未进入国家阶段

15.据《全球通史》所汇总的史料,从公元前1000年起到西班牙人来到美洲的这一漫长的时期内,没有一件实物或一篇记录足以证明秘鲁和中美洲之间存在着确切的相互影响或接触。这反映出,古代美洲的印第安文明的发展( )

A.相对独立和封闭 B.落后于亚洲大陆 C.呈多元一体格局 D.摒弃了外界影响

二、非选择题:本题共4小题。

16.阅读材料,回答问题。

材料一 12世纪到13世纪期间,欧洲的城市以惊人的速度发展起来,不但数量增多,规模也迅速扩大。这显示出中世纪欧洲经济的发展和治安的改善。城市容纳了法院(包括市政法院)、医院、宗教团体或行业协会之类的兄弟会等组织机构。此外,大多数城市除了“中产阶级”或“市民”之外,还生活着数量相对较多的神职人员……在波兰,除了早已出现的450座城市外,1450年到1550年间又增加了约200座新城市……但即便在那里,城市居民占总人口的比例依旧相当小,不到总人口的15%。1500年,只有6%的欧洲人居住在人口超过1万的城镇。

材料二 14世纪后,欧洲人口缓慢地恢复到原先的水平,然后开始增长……在欧洲大陆,特别是在地中海沿岸和西北欧,贸易及制造业发展迅速。城市的规模愈发扩大,商人们也变得愈发富有。在每个国家,商人阶级都变得重要起来。……1350年到1450年间,法兰西、西班牙、英格兰、苏格兰,丹麦、挪威、瑞典和匈牙利的统治者纷纷加强君主统治,在全国范围内扩大自身影响力,同时减少封建贵族和教会权力机构的土地。伊比利亚半岛的两个国家卡斯蒂利亚和阿拉贡,1469年因女王伊莎贝拉和国王斐迪南联姻而统一,至此现代的西班牙和葡萄牙已初步形成。

——以上材料均摘编自(美)约翰·梅里曼《欧洲现代史:从文艺复兴到现代》

(1)根据材料一,概括中世纪欧洲城市的主要特征。结合所学简要分析12—13世纪欧洲城市发展的主要原因。

(2)根据材料二,概括中世纪晚期欧洲社会出现的新变化。指出这些变化对欧洲历史产生的影响。

17.文明的传承与互鉴。阅读材料,完成下列要求。

材料一 作为第一个地跨欧亚非的大帝国,波斯为各民族之间的经济文化交流提供了更多的机会。交通的便利,币制的统一等都是促进交流的有利条件。更重要的是,波斯统治者……尽量不以残暴的方式控制被征服人民,而是采取宽容大度的姿态,这种政策有效地保护了古代文明的许多优秀成就,使得许多古老文明在失去其所依赖的国家和政体之后,还能将其精神遗产融入新生的文明之中……

材料二 当阿拉伯文化昌盛之时,西欧正处于文化低落的“黑暗时代”,古典文明这时已大半不为人所知,只有教会还保留着一些有关亚里士多德的知识。阿拉伯人读了大量的古典哲学、文学作品,并在学习过程中把它们翻译成为阿拉伯文,特别是翻译了许多中世纪西欧几乎无人通晓的希腊文著作,另外阿拉伯人也创造出了自己的文化,这些在后来都陆续传回西欧,使西欧的基督教文明从落后中逐渐苏醒过来。

——以上均摘编自马克垚主编《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学,简析波斯帝国推动不同地区民族之间经济文化交流的有利条件和积极影响。

(2)根据材料二,概述阿拉伯帝国在文明传承中所发挥的作用;结合所学知识,举两例说明阿拉伯帝国是东西方文化交流的桥梁。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 印第安人早在万年以前,主要是通过白令海峡来到美洲,万年以前便已到达美洲的南端。当他们到达美洲后,择地而居发展起来了丰富多彩的文明。印第安人所创造的较高水平的文明均分布在墨西哥中南部、中美洲及南美洲的加勒比海沿岸与太平洋沿岸地区。其他远离赤道热带区域的印第安人则基本上处于旧石器时代。

——摘编自程洪《论拉丁美洲古代印第安文明的特点》

材料二 美洲诸印第安文明与其他大陆诸文明相隔绝,而且诸印第安文明彼此之间基本上也相隔绝。在2500年中,没有任何可靠的证据可证明中美洲和秘鲁文明之间存在着相互影响。如我们所知道的那样,在这几千年中,欧亚大陆各地区,还有撒哈拉沙漠以南非洲,都处在持续不断的交往中。最终结果是,美洲印第安人远远落后于欧亚人。到公元1500年时,美洲大陆刚进入埃及和美索不达米亚早在约公元前25000年便已达到的文明阶段。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪(上)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括美洲印第安文明的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对文化交流重要性的认识。

19.阅读材料,回答问题。

材料 自古以来,婚丧嫁娶是基层社会治理面对的主要问题之一。在中古时期的西欧,无论是结婚还是离婚,都必须得到教会的许可。下图出自1330年前后海德堡的一册手抄本,它反映了教士宣布解除婚姻,把丈夫、妻子和子女分离的场面。

请从西欧封建社会基层治理中庄园管理、城市自治、教会管理三个方面中任选一个方面为主题,续写或创作故事(要求:体现相关知识点,故事完整,字数不少于200)。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】从材料中的“如果领主不履行诺言,附庸同样可以离弃领主”“可以看出,欧洲领主与附庸之间契约对双方均有约束”,其关系具有双向契约特征,故C正确。A项说的是古代中国的分封制,B、D在材料中没有体现,故排除。

2.【答案】A

【解析】根据材料信息“庄园是中古西欧基本的农业经济组织”并结合所学可知,庄园是中古西欧基本的农业经济组织,整个庄园是自给自足的经济体,A项正确;西欧封建庄园的特点并非是商品经济,排除B项;材料未涉及封君封臣的内容,排除C项;材料未涉及城市自治的内容,排除D项。

3.【答案】B

【解析】从材料可知,法国国王将铸币权从地方收归到中央,说明的是封建王权不断强化,B项正确。封君封臣制逐步走向瓦解,排除A项;材料与庄园经济发展无关,排除C项;货币贬值与新航路开辟有关,排除D项。

4.【答案】B

【解析】据材料“与阿拉伯帝国、罗斯、埃及法蒂玛王朝、意大利商业城市的商贸往来达到高峰”“欧洲各地区人们梦想中的家园”及所学知识可知,7世纪,伊斯兰世界崛起后,欧亚经济贸易中心逐渐东移,而10世纪后伊斯兰世界的分裂混乱,有利于君士坦丁堡及周边地区复兴,拜占庭帝国马其顿王朝在中期对东部失地的收复,促使大量资产向君士坦丁堡转移,拜占庭帝国的黄金时代由此到来。10至11世纪,以君士坦丁堡为中心的区域贸易网呈现扩大之势,与阿拉伯帝国、罗斯、埃及法蒂玛王朝、意大利商业城市的商贸往来达到高峰,所以该城市为东罗马的首都,君士坦丁堡,位于图中②位置,B项正确。①为罗马,排除A项;③为安塔利亚,排除C项;④为亚历山大城,排除D项。

5.【答案】D

【解析】由材料及所学知识可知,伊凡四世通过限制王公对自己领地的支配权、拉拢小贵族、颁布《兵役条例》等手段与大贵族进行斗争,经过他的改革,大贵族的势力遭到沉重打击,巩固和强化了沙皇权力,D项正确;材料内容没有体现伊凡四世富国强兵的改革政策,排除A项;土地改革只是材料中的部分措施,并不是伊凡四世改革的主旨,排除B项;材料内容没有体现伊凡四世的对外扩张,排除C项。

6.【答案】A

【解析】根据材料可知,阿拉伯翻译运动将古希腊、波斯自然科学和医学成果翻译成阿拉伯文,并加以注释,这有利于古希腊、波斯文化在阿拉伯地区的流传,A项正确。阿拉伯翻译运动未将自然科学成果转化为技术,未推动生产方式的变革,排除B项;阿拉伯翻译运动与内部斗争无关,排除C项;阿拉伯帝国与周边政权的斗争一直存在,并未因翻译运动缓和,排除D项。

7.【答案】D

【解析】根据材料可知,波斯帝国、亚历山大帝国、罗马帝国、拜占庭帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国都是历史上著名的大帝国,这些帝国都是建立了地跨欧亚非的大帝国,D项正确。亚历山大帝国不属于政教合一,排除A项;亚历山大帝国未与中国建立密切联系,排除B项;奥斯曼帝国控制了东西方商路并对过境商品征收重税,其他帝国不符合,排除C项。

8.【答案】C

【解析】根据材料信息“采用罗马皇帝的头衔;保留了君士坦丁堡东正教会;采用东罗马的宫廷仪式与行政制度”可得出,这些做法是为了缓解被征服地区的矛盾,进而巩固奥斯曼帝国的统治,C项正确;A项只是手段,不是主要目的,排除;材料不能体现尚武,排除B项;材料不能反映出罗马皇帝是各国的偶像,排除D项。

9.【答案】C

【解析】根据材料信息可知,材料反映了日本人在借用汉字、儒家学说以及接受佛教时,能根据自身实际情况加以变通,这说明日本发展文化注重结合实际,又善于创新,选择性的接受外来文化,故选C项;材料中日本主要是为了自身的发展,而不是为了融入中华文化圈,排除A项;材料反映的是日本把外来文化为己所用,并没有充当桥梁的作用,排除B项;材料强调的是日本积极吸收外来文明,为己所用,而不是摆脱外来文明的影响,排除D项。

10.【答案】A

【解析】依据材料“亚洲地区出现许多撞名的地点”,可以看出这些地点基本都是中国的城市,可见中华文化对周边国家产生了极大的影响,A项正确;材料未涉及王朝更替,排除B项;“生搬硬套”表述错误,排除C项;材料未涉及华人移民,排除D项。

11.【答案】A

【解析】从材料中可以看出,中国人曾到非洲游历,并留下记载,说明中国与非洲有了直接的交往,故A正确。郑和曾在明朝时期到达非洲,但晚于材料中的两个人,故排除B;阿拉伯帝国曾统治北部非洲,但没有统治整个非洲,故排除C;印加人生活在南美洲,杜环和汪大渊两人没有到过南美洲,书中不可能有相关记载,故排除D。

12.【答案】D

【解析】据材料“马里国王带着100头骆驼驮着的黄金前往麦加”可知,地处西非的马里与西亚之间有联系;由材料“欧洲地图上首次出现了曼萨·穆萨和马里帝国”可知,马里与欧洲之间有联系,因此,“交流使西非文明国际影响扩大”的说法符合题意,D项正确;A项表述错误,A项表述是从新航路开辟开始的,新航路开辟开始于15世纪,题干涉及时间是14世纪,排除A项;B项表述明显不符史实,欧亚非三大洲每个地方宗教信仰的情况不尽相同,排除B项;材料中没有关于国家实力影响因素的消息,无法得出国家实力取决于区域位置优势的认识,排除C项。

13.【答案】C

【解析】依据材料“整个遗址是由几十万块花岗石筑成的”、“城中建筑风格独特、等级分明、极具特点。这里有科学的排水系统、完整的防御工程,以及神庙、城郭、走廊、巷道等多种极具功能和观赏价值的建筑”可以看出大津巴布韦城市建筑水平高超,故C项正确。材料没有比较信息,无法得出“城市规划领先世界”,故A项错误;材料只是反映了大津巴布韦的城市建筑水平,不能得出其是非洲的贸易中心,故B项错误;材料反映的是大津巴布韦的城市建筑水平,没有体现农田水利设施,故D项错误。

14.【答案】B

【解析】根据材料“没有使用金属工具,也不会使用畜力甚至没有发达的陶器制作”结合所学知识可知,美洲的阿兹特克相对亚欧文明来说,地理位置封闭,没有产生金属工具以及发达的工具,生产力水平较低,文明演进动力不足,故选B项。阿兹特克产生了初级的文字和阶级分化,已进入文明阶段,不属于原始社会,排除A项;由所学知识可知,阿兹特克文明的首府城市在特诺奇蒂特兰城(墨西哥城),排除C项;由所学知识知道,阿兹特克帝国存在于在14—16世纪的墨西哥,其传承的就是阿兹特克文明,排除D项。

15.【答案】A

【解析】从材料中“从公元前1000年起到西班牙人来到美洲的这一漫长的时期内,没有一件实物或一篇记录足以证明秘鲁和中美洲之间存在着确切的相互影响或接触”可以看出当时秘鲁和中美洲之间的文明是相互独立和封闭的,A符合题干的意思。BCD选项都不符合材料的特点,排除。

16.【答案】(1)特征:发展速度快,数量多,规模大;组织机构众多;主要由市民和神职人员组成;城市人口较少。

主要原因:封建社会走向稳定,社会治安改善;封建经济发展;工商业逐渐复兴和繁荣。(任意2点即可)

(2)新变化:人口恢复增长;工商业(贸易及制造业)发展迅速;城市规模越来越大;商人阶层的力量不断增强;君主统治加强;现代国家的雏形开始出现。(任意3点即可)

历史影响:促进工商业阶层兴起,促进商品经济繁荣(有利西欧社会经济繁荣;为欧洲近代资本主义萌芽创造条件);有利王权加强和民族国家形成;兴办大学,促进了世俗教育发展;孕育近代社会因素,推动欧洲近代社会转型。(任意3点即可)

17.【答案】(1)条件:地跨欧亚非三大洲;建立了从中央到地方比较完善的官僚体系(行省制等政治制度的实行);良好的道路系统提供便利的交通;币制的统一;相对开明的政策。

影响:有效地保护了古代文明的许多优秀成就,促进了地区之间文化的融合。

(2)作用:阿拉伯人广泛翻译西欧古典文献,从而保存了欧洲古典文化,并融合东西方文化,形成阿拉伯文化,后来传回西欧,推动了欧洲文化的复兴。

例子:阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁,如中国的造纸术、印度的数字等先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

18.【答案】(1) 特点:丰富多彩;内部发展不平衡;独立发展,封闭孤立;发展水平落后于欧亚文明。成因:特的自然地理环境;生产力发展水平较低。

(2)认识:文化交流对文化的发展至关重要,是各民族文化丰富、繁荣的重要因素。文化间交融互鉴,有利于地域文化保持旺盛的生命力,共同促进世界文化的繁荣,推动构建人类命运共同体。

19.【答案】示例:杰克和妻子在教士的主持下离婚后,独自一人到城市闯荡。凭借灵活的头脑得到大商人的器重,不久进入了商业行会,在行会中负责管理手工业者。

一天一名匠师找到他向他举报自己的学徒逃走,违反了行会章程,向学徒索要赔偿。杰克意外发现,学徒竟然是自己的儿子。原来儿子与妻子本生活在乡下庄园中,但由于灾害减产,他们无力承担庄园主仍征收的过高地租,妻子被庄园法庭审判获刑。儿子不得已到城市谋生成为了一名羊毛织工学徒,因为遭到匠师的虐待而逃跑。匠师得知学徒是杰克的儿子并自知有错在先,撤回了赔偿诉求。

杰克为妻子缴纳了地租,最终他们在教会教士的主持下复婚,破镜重圆。

单元练习(含答案)

一、选择题:在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.在中世纪的欧洲,如果附庸一方违背约定,领主可以抛弃附庸,同样,如果领主不履行诺言,附庸同样可以离弃领主,当时有一个专用词汇谓之“撤回忠诚”。这说明当时欧洲领主和附庸关系的特点是( )

A.以血缘关系为纽带 B.带有严格等级性质

C.具有双向契约特征 D.属于行政管理关系

2.下图是中世纪一个庄园的图解,庄园是中古西欧基本的农业经济组织。图解反映出西欧封建庄园的特点是( )

中世纪庄园图解

A.自给自足 B.商品经济 C.封君封臣 D.城市自治

3.中古时期,法国国王把铸币权授予诸侯。12世纪中期,享有铸币权的诸侯有300余人。至14世纪初,保有铸币权的诸侯30余人,15世纪只有7位诸侯留有铸币权。上述材料可以佐证法国( )

A.封君封臣制度巩固 B.封建王权不断强化

C.庄园经济快速发展 D.货币贬值日益加重

4.有学者在评述10—11世纪以某城市为中心的贸易网络时说,该城市“与阿拉伯帝国、罗斯、埃及法蒂玛王朝、意大利商业城市的商贸往来达到高峰。贸易繁荣使它成为‘欧洲各地区人们梦想中的家园’”。该城市最有可能位于下图( )

A.① B.② C.③ D.④

5.下图为16世纪中后期伊凡四世在位期间的部分举措。这些举措旨在( )

未经特许,王公不得将自己的领土出售或馈赠给教会。凡未经报批而转让给教会的土地,一律没收。 将莫斯科及邻近各县的优质土地分给在莫斯科附近没有领地的1000余名小贵族。 颁布《兵役条例》,推行义务兵役制,规定凡占有150俄亩土地者,必须提供一名全副武装的骑兵,自备马匹、大刀、弓箭等。

A.实现富国强兵 B.进行土地改革 C.加紧对外扩张 D.加强沙皇权力

6.公元8世纪阿拔斯王朝建立后,阿拉伯翻译运动进入黄金时代。翻译家用阿拉伯文翻译了大量希腊、波斯的自然科学及医学著作,并详加批注和解释。这一举措( )

A.有利于文化交流与传播 B.促进了东西方生产方式变革

C.缓和了阿拉伯内部矛盾 D.改善了帝国与邻国间的关系

7.下图为古代曾出现过的一些著名帝国示意图。这些帝国都( )

A.实行政教合一的政治制度 B.主动与中国建立了密切联系

C.控制了东西方的贸易商路 D.建立了地跨欧亚非的大帝国

8.奥斯曼苏丹穆罕默德二世在率军攻克君士坦丁堡后,采用罗马皇帝的头衔;保留了君士坦丁堡东正教会;采用东罗马的宫廷仪式与行政制度;效仿东罗马皇帝,发行带自己头像的金属货币,重用原东罗马贵族等。这些做法( )

A.意在以罗马帝国继承者自居 B.说明奥斯曼帝国崇尚武力扩张

C.旨在巩固奥斯曼帝国的统治 D.反映出罗马皇帝是各国的偶像

9.有学者指出,“日本人借用了汉字,但发展了他们自己的书写体系;借鉴了儒家学说,但更改了它的道德标准,调整了它的政治学说,以适应他们的社会结构。在保留其本族的神道教的同时,日本人还接受了佛教,但对之作了修改,以满足他们自己的精神需要。”该学者意在强调日本( )

A.积极地融入中华文化圈 B.成为东西文化传播的桥梁

C.选择性的接受外来文化 D.竭力摆脱外来文明的影响

10.中古时期,亚洲地区出现许多“撞名”的地点,如韩国有襄阳、扬州、江陵等地、朝鲜有江西郡、延安郡、日本有“东京洛阳”“西京长安”的说法。这反映了( )

A.中华文化的辐射作用 B.王朝更替的传统惯例

C.周边国家的生搬硬套 D.华人移民的辛勤开拓

11.751年,中国唐朝军队与大食军队发生战争,唐军失败,杜环被俘,他最远可能到达北非。十多年后,杜环回国,他把经历写成《经行记》。元朝时,汪大渊两次随商船出海,最远可能到过北非和东非沿海地区,并在《岛夷志略》中留下相关记载。材料能证明( )

A.中国与非洲有了直接交往 B.郑和最先开辟了中国沟通非洲的航路

C.非洲曾被阿拉伯帝国统治 D.书中均能查到印加人农业生产的情况

12.1324年,马里国王曼萨·穆萨率领一支庞大商队,带着100头骆驼驮着的黄金前往麦加,史称“黄金朝圣”。1339年,欧洲地图上首次出现了曼萨·穆萨和马里帝国(见图)。以上史实表明( )

A.人类历史逐步从分散走向整体

B.欧亚非三洲的宗教趋于同质化

C.国家实力取决于区域位置优势

D.交流使西非文明国际影响扩大

13.大津巴布韦在班图语中意为“石头城”,这是因为整个遗址是由几十万块花岗石筑成的。城中建筑风格独特、等级分明、极具特点。这里有科学的排水系统、完整的防御工程,以及神庙、城郭、走廊、巷道等多种极具功能和观赏价值的建筑。这说明大津巴布韦( )

A.城市规划领先世界 B.是非洲的贸易中心

C.城市建筑水平高超 D.农田水利设施完善

14.阿兹特克文明有高度密集的人口,产生了初级的文字和阶级分化,而且他们的生计活动富有创造力,利用浮动园地和水利设施达到了很高的生产效益和生态维护效能,但没有使用金属工具,也不会使用畜力甚至没有发达的陶器制作。据此可知阿兹特克文明( )

A.依然处于原始社会 B.文明演进动力不足

C.无法建立中心城市 D.尚未进入国家阶段

15.据《全球通史》所汇总的史料,从公元前1000年起到西班牙人来到美洲的这一漫长的时期内,没有一件实物或一篇记录足以证明秘鲁和中美洲之间存在着确切的相互影响或接触。这反映出,古代美洲的印第安文明的发展( )

A.相对独立和封闭 B.落后于亚洲大陆 C.呈多元一体格局 D.摒弃了外界影响

二、非选择题:本题共4小题。

16.阅读材料,回答问题。

材料一 12世纪到13世纪期间,欧洲的城市以惊人的速度发展起来,不但数量增多,规模也迅速扩大。这显示出中世纪欧洲经济的发展和治安的改善。城市容纳了法院(包括市政法院)、医院、宗教团体或行业协会之类的兄弟会等组织机构。此外,大多数城市除了“中产阶级”或“市民”之外,还生活着数量相对较多的神职人员……在波兰,除了早已出现的450座城市外,1450年到1550年间又增加了约200座新城市……但即便在那里,城市居民占总人口的比例依旧相当小,不到总人口的15%。1500年,只有6%的欧洲人居住在人口超过1万的城镇。

材料二 14世纪后,欧洲人口缓慢地恢复到原先的水平,然后开始增长……在欧洲大陆,特别是在地中海沿岸和西北欧,贸易及制造业发展迅速。城市的规模愈发扩大,商人们也变得愈发富有。在每个国家,商人阶级都变得重要起来。……1350年到1450年间,法兰西、西班牙、英格兰、苏格兰,丹麦、挪威、瑞典和匈牙利的统治者纷纷加强君主统治,在全国范围内扩大自身影响力,同时减少封建贵族和教会权力机构的土地。伊比利亚半岛的两个国家卡斯蒂利亚和阿拉贡,1469年因女王伊莎贝拉和国王斐迪南联姻而统一,至此现代的西班牙和葡萄牙已初步形成。

——以上材料均摘编自(美)约翰·梅里曼《欧洲现代史:从文艺复兴到现代》

(1)根据材料一,概括中世纪欧洲城市的主要特征。结合所学简要分析12—13世纪欧洲城市发展的主要原因。

(2)根据材料二,概括中世纪晚期欧洲社会出现的新变化。指出这些变化对欧洲历史产生的影响。

17.文明的传承与互鉴。阅读材料,完成下列要求。

材料一 作为第一个地跨欧亚非的大帝国,波斯为各民族之间的经济文化交流提供了更多的机会。交通的便利,币制的统一等都是促进交流的有利条件。更重要的是,波斯统治者……尽量不以残暴的方式控制被征服人民,而是采取宽容大度的姿态,这种政策有效地保护了古代文明的许多优秀成就,使得许多古老文明在失去其所依赖的国家和政体之后,还能将其精神遗产融入新生的文明之中……

材料二 当阿拉伯文化昌盛之时,西欧正处于文化低落的“黑暗时代”,古典文明这时已大半不为人所知,只有教会还保留着一些有关亚里士多德的知识。阿拉伯人读了大量的古典哲学、文学作品,并在学习过程中把它们翻译成为阿拉伯文,特别是翻译了许多中世纪西欧几乎无人通晓的希腊文著作,另外阿拉伯人也创造出了自己的文化,这些在后来都陆续传回西欧,使西欧的基督教文明从落后中逐渐苏醒过来。

——以上均摘编自马克垚主编《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学,简析波斯帝国推动不同地区民族之间经济文化交流的有利条件和积极影响。

(2)根据材料二,概述阿拉伯帝国在文明传承中所发挥的作用;结合所学知识,举两例说明阿拉伯帝国是东西方文化交流的桥梁。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 印第安人早在万年以前,主要是通过白令海峡来到美洲,万年以前便已到达美洲的南端。当他们到达美洲后,择地而居发展起来了丰富多彩的文明。印第安人所创造的较高水平的文明均分布在墨西哥中南部、中美洲及南美洲的加勒比海沿岸与太平洋沿岸地区。其他远离赤道热带区域的印第安人则基本上处于旧石器时代。

——摘编自程洪《论拉丁美洲古代印第安文明的特点》

材料二 美洲诸印第安文明与其他大陆诸文明相隔绝,而且诸印第安文明彼此之间基本上也相隔绝。在2500年中,没有任何可靠的证据可证明中美洲和秘鲁文明之间存在着相互影响。如我们所知道的那样,在这几千年中,欧亚大陆各地区,还有撒哈拉沙漠以南非洲,都处在持续不断的交往中。最终结果是,美洲印第安人远远落后于欧亚人。到公元1500年时,美洲大陆刚进入埃及和美索不达米亚早在约公元前25000年便已达到的文明阶段。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪(上)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括美洲印第安文明的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对文化交流重要性的认识。

19.阅读材料,回答问题。

材料 自古以来,婚丧嫁娶是基层社会治理面对的主要问题之一。在中古时期的西欧,无论是结婚还是离婚,都必须得到教会的许可。下图出自1330年前后海德堡的一册手抄本,它反映了教士宣布解除婚姻,把丈夫、妻子和子女分离的场面。

请从西欧封建社会基层治理中庄园管理、城市自治、教会管理三个方面中任选一个方面为主题,续写或创作故事(要求:体现相关知识点,故事完整,字数不少于200)。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】从材料中的“如果领主不履行诺言,附庸同样可以离弃领主”“可以看出,欧洲领主与附庸之间契约对双方均有约束”,其关系具有双向契约特征,故C正确。A项说的是古代中国的分封制,B、D在材料中没有体现,故排除。

2.【答案】A

【解析】根据材料信息“庄园是中古西欧基本的农业经济组织”并结合所学可知,庄园是中古西欧基本的农业经济组织,整个庄园是自给自足的经济体,A项正确;西欧封建庄园的特点并非是商品经济,排除B项;材料未涉及封君封臣的内容,排除C项;材料未涉及城市自治的内容,排除D项。

3.【答案】B

【解析】从材料可知,法国国王将铸币权从地方收归到中央,说明的是封建王权不断强化,B项正确。封君封臣制逐步走向瓦解,排除A项;材料与庄园经济发展无关,排除C项;货币贬值与新航路开辟有关,排除D项。

4.【答案】B

【解析】据材料“与阿拉伯帝国、罗斯、埃及法蒂玛王朝、意大利商业城市的商贸往来达到高峰”“欧洲各地区人们梦想中的家园”及所学知识可知,7世纪,伊斯兰世界崛起后,欧亚经济贸易中心逐渐东移,而10世纪后伊斯兰世界的分裂混乱,有利于君士坦丁堡及周边地区复兴,拜占庭帝国马其顿王朝在中期对东部失地的收复,促使大量资产向君士坦丁堡转移,拜占庭帝国的黄金时代由此到来。10至11世纪,以君士坦丁堡为中心的区域贸易网呈现扩大之势,与阿拉伯帝国、罗斯、埃及法蒂玛王朝、意大利商业城市的商贸往来达到高峰,所以该城市为东罗马的首都,君士坦丁堡,位于图中②位置,B项正确。①为罗马,排除A项;③为安塔利亚,排除C项;④为亚历山大城,排除D项。

5.【答案】D

【解析】由材料及所学知识可知,伊凡四世通过限制王公对自己领地的支配权、拉拢小贵族、颁布《兵役条例》等手段与大贵族进行斗争,经过他的改革,大贵族的势力遭到沉重打击,巩固和强化了沙皇权力,D项正确;材料内容没有体现伊凡四世富国强兵的改革政策,排除A项;土地改革只是材料中的部分措施,并不是伊凡四世改革的主旨,排除B项;材料内容没有体现伊凡四世的对外扩张,排除C项。

6.【答案】A

【解析】根据材料可知,阿拉伯翻译运动将古希腊、波斯自然科学和医学成果翻译成阿拉伯文,并加以注释,这有利于古希腊、波斯文化在阿拉伯地区的流传,A项正确。阿拉伯翻译运动未将自然科学成果转化为技术,未推动生产方式的变革,排除B项;阿拉伯翻译运动与内部斗争无关,排除C项;阿拉伯帝国与周边政权的斗争一直存在,并未因翻译运动缓和,排除D项。

7.【答案】D

【解析】根据材料可知,波斯帝国、亚历山大帝国、罗马帝国、拜占庭帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国都是历史上著名的大帝国,这些帝国都是建立了地跨欧亚非的大帝国,D项正确。亚历山大帝国不属于政教合一,排除A项;亚历山大帝国未与中国建立密切联系,排除B项;奥斯曼帝国控制了东西方商路并对过境商品征收重税,其他帝国不符合,排除C项。

8.【答案】C

【解析】根据材料信息“采用罗马皇帝的头衔;保留了君士坦丁堡东正教会;采用东罗马的宫廷仪式与行政制度”可得出,这些做法是为了缓解被征服地区的矛盾,进而巩固奥斯曼帝国的统治,C项正确;A项只是手段,不是主要目的,排除;材料不能体现尚武,排除B项;材料不能反映出罗马皇帝是各国的偶像,排除D项。

9.【答案】C

【解析】根据材料信息可知,材料反映了日本人在借用汉字、儒家学说以及接受佛教时,能根据自身实际情况加以变通,这说明日本发展文化注重结合实际,又善于创新,选择性的接受外来文化,故选C项;材料中日本主要是为了自身的发展,而不是为了融入中华文化圈,排除A项;材料反映的是日本把外来文化为己所用,并没有充当桥梁的作用,排除B项;材料强调的是日本积极吸收外来文明,为己所用,而不是摆脱外来文明的影响,排除D项。

10.【答案】A

【解析】依据材料“亚洲地区出现许多撞名的地点”,可以看出这些地点基本都是中国的城市,可见中华文化对周边国家产生了极大的影响,A项正确;材料未涉及王朝更替,排除B项;“生搬硬套”表述错误,排除C项;材料未涉及华人移民,排除D项。

11.【答案】A

【解析】从材料中可以看出,中国人曾到非洲游历,并留下记载,说明中国与非洲有了直接的交往,故A正确。郑和曾在明朝时期到达非洲,但晚于材料中的两个人,故排除B;阿拉伯帝国曾统治北部非洲,但没有统治整个非洲,故排除C;印加人生活在南美洲,杜环和汪大渊两人没有到过南美洲,书中不可能有相关记载,故排除D。

12.【答案】D

【解析】据材料“马里国王带着100头骆驼驮着的黄金前往麦加”可知,地处西非的马里与西亚之间有联系;由材料“欧洲地图上首次出现了曼萨·穆萨和马里帝国”可知,马里与欧洲之间有联系,因此,“交流使西非文明国际影响扩大”的说法符合题意,D项正确;A项表述错误,A项表述是从新航路开辟开始的,新航路开辟开始于15世纪,题干涉及时间是14世纪,排除A项;B项表述明显不符史实,欧亚非三大洲每个地方宗教信仰的情况不尽相同,排除B项;材料中没有关于国家实力影响因素的消息,无法得出国家实力取决于区域位置优势的认识,排除C项。

13.【答案】C

【解析】依据材料“整个遗址是由几十万块花岗石筑成的”、“城中建筑风格独特、等级分明、极具特点。这里有科学的排水系统、完整的防御工程,以及神庙、城郭、走廊、巷道等多种极具功能和观赏价值的建筑”可以看出大津巴布韦城市建筑水平高超,故C项正确。材料没有比较信息,无法得出“城市规划领先世界”,故A项错误;材料只是反映了大津巴布韦的城市建筑水平,不能得出其是非洲的贸易中心,故B项错误;材料反映的是大津巴布韦的城市建筑水平,没有体现农田水利设施,故D项错误。

14.【答案】B

【解析】根据材料“没有使用金属工具,也不会使用畜力甚至没有发达的陶器制作”结合所学知识可知,美洲的阿兹特克相对亚欧文明来说,地理位置封闭,没有产生金属工具以及发达的工具,生产力水平较低,文明演进动力不足,故选B项。阿兹特克产生了初级的文字和阶级分化,已进入文明阶段,不属于原始社会,排除A项;由所学知识可知,阿兹特克文明的首府城市在特诺奇蒂特兰城(墨西哥城),排除C项;由所学知识知道,阿兹特克帝国存在于在14—16世纪的墨西哥,其传承的就是阿兹特克文明,排除D项。

15.【答案】A

【解析】从材料中“从公元前1000年起到西班牙人来到美洲的这一漫长的时期内,没有一件实物或一篇记录足以证明秘鲁和中美洲之间存在着确切的相互影响或接触”可以看出当时秘鲁和中美洲之间的文明是相互独立和封闭的,A符合题干的意思。BCD选项都不符合材料的特点,排除。

16.【答案】(1)特征:发展速度快,数量多,规模大;组织机构众多;主要由市民和神职人员组成;城市人口较少。

主要原因:封建社会走向稳定,社会治安改善;封建经济发展;工商业逐渐复兴和繁荣。(任意2点即可)

(2)新变化:人口恢复增长;工商业(贸易及制造业)发展迅速;城市规模越来越大;商人阶层的力量不断增强;君主统治加强;现代国家的雏形开始出现。(任意3点即可)

历史影响:促进工商业阶层兴起,促进商品经济繁荣(有利西欧社会经济繁荣;为欧洲近代资本主义萌芽创造条件);有利王权加强和民族国家形成;兴办大学,促进了世俗教育发展;孕育近代社会因素,推动欧洲近代社会转型。(任意3点即可)

17.【答案】(1)条件:地跨欧亚非三大洲;建立了从中央到地方比较完善的官僚体系(行省制等政治制度的实行);良好的道路系统提供便利的交通;币制的统一;相对开明的政策。

影响:有效地保护了古代文明的许多优秀成就,促进了地区之间文化的融合。

(2)作用:阿拉伯人广泛翻译西欧古典文献,从而保存了欧洲古典文化,并融合东西方文化,形成阿拉伯文化,后来传回西欧,推动了欧洲文化的复兴。

例子:阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁,如中国的造纸术、印度的数字等先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

18.【答案】(1) 特点:丰富多彩;内部发展不平衡;独立发展,封闭孤立;发展水平落后于欧亚文明。成因:特的自然地理环境;生产力发展水平较低。

(2)认识:文化交流对文化的发展至关重要,是各民族文化丰富、繁荣的重要因素。文化间交融互鉴,有利于地域文化保持旺盛的生命力,共同促进世界文化的繁荣,推动构建人类命运共同体。

19.【答案】示例:杰克和妻子在教士的主持下离婚后,独自一人到城市闯荡。凭借灵活的头脑得到大商人的器重,不久进入了商业行会,在行会中负责管理手工业者。

一天一名匠师找到他向他举报自己的学徒逃走,违反了行会章程,向学徒索要赔偿。杰克意外发现,学徒竟然是自己的儿子。原来儿子与妻子本生活在乡下庄园中,但由于灾害减产,他们无力承担庄园主仍征收的过高地租,妻子被庄园法庭审判获刑。儿子不得已到城市谋生成为了一名羊毛织工学徒,因为遭到匠师的虐待而逃跑。匠师得知学徒是杰克的儿子并自知有错在先,撤回了赔偿诉求。

杰克为妻子缴纳了地租,最终他们在教会教士的主持下复婚,破镜重圆。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体