2024年中考语文复习专题横向·归类整合迁移练 课件(共60张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024年中考语文复习专题横向·归类整合迁移练 课件(共60张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-10 20:12:54 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

横向·归类整合迁移练

2024年中考语文复习专题课件★

一、寄情山水类

篇目:《岳阳楼记》《醉翁亭记》《湖心亭看雪》《桃花源记》《小石潭记》《三峡》《答谢中书书》《记承天寺夜游》

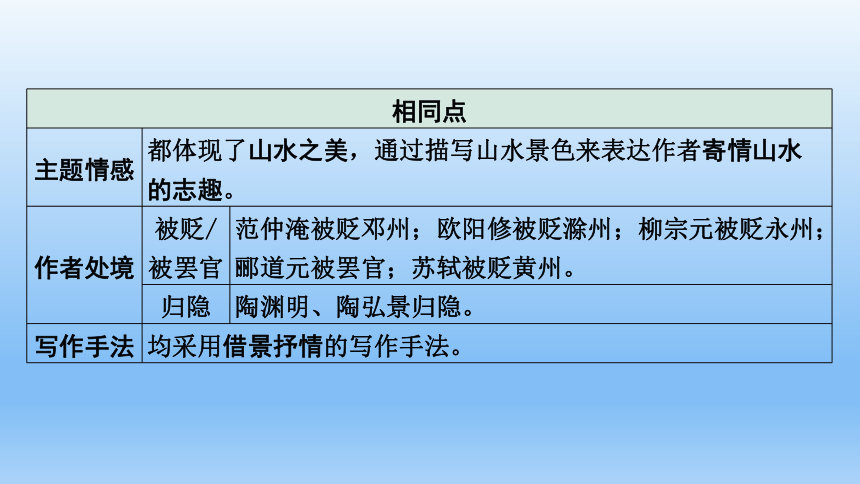

相同点 主题情感 都体现了山水之美,通过描写山水景色来表达作者寄情山水的志趣。 作者处境 被贬/被罢官 范仲淹被贬邓州;欧阳修被贬滁州;柳宗元被贬永州;郦道元被罢官;苏轼被贬黄州。

归隐 陶渊明、陶弘景归隐。

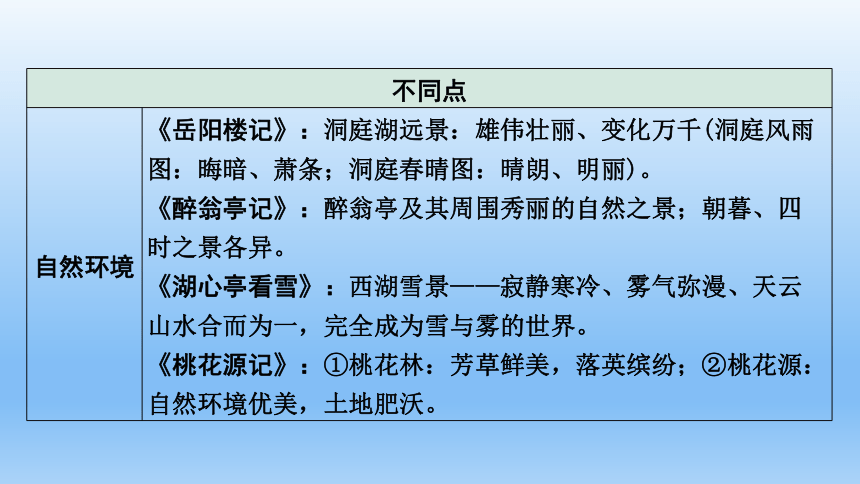

写作手法 均采用借景抒情的写作手法。 不同点 自然环境 《岳阳楼记》:洞庭湖远景:雄伟壮丽、变化万千(洞庭风雨图:晦暗、萧条;洞庭春晴图:晴朗、明丽)。

《醉翁亭记》:醉翁亭及其周围秀丽的自然之景;朝暮、四时之景各异。

《湖心亭看雪》:西湖雪景——寂静寒冷、雾气弥漫、天云山水合而为一,完全成为雪与雾的世界。

《桃花源记》:①桃花林:芳草鲜美,落英缤纷;②桃花源:自然环境优美,土地肥沃。

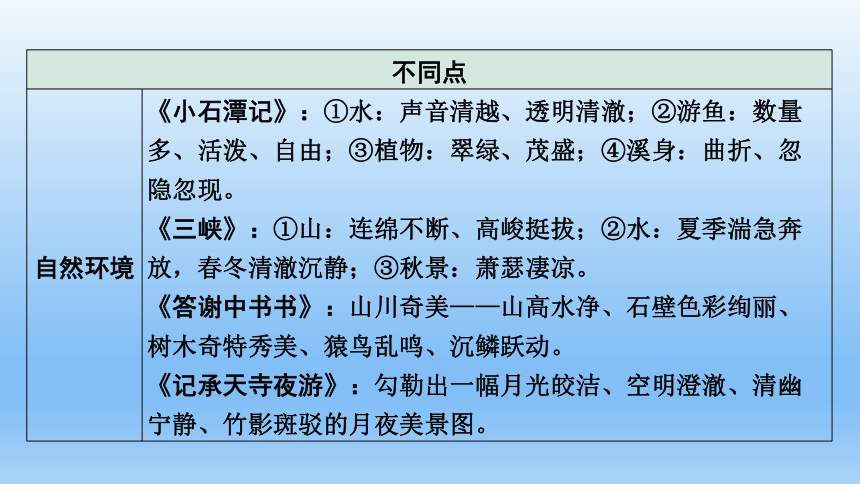

不同点 自然环境 《小石潭记》:①水:声音清越、透明清澈;②游鱼:数量多、活泼、自由;③植物:翠绿、茂盛;④溪身:曲折、忽隐忽现。

《三峡》:①山:连绵不断、高峻挺拔;②水:夏季湍急奔放,春冬清澈沉静;③秋景:萧瑟凄凉。

《答谢中书书》:山川奇美——山高水净、石壁色彩绚丽、树木奇特秀美、猿鸟乱鸣、沉鳞跃动。

《记承天寺夜游》:勾勒出一幅月光皎洁、空明澄澈、清幽宁静、竹影斑驳的月夜美景图。

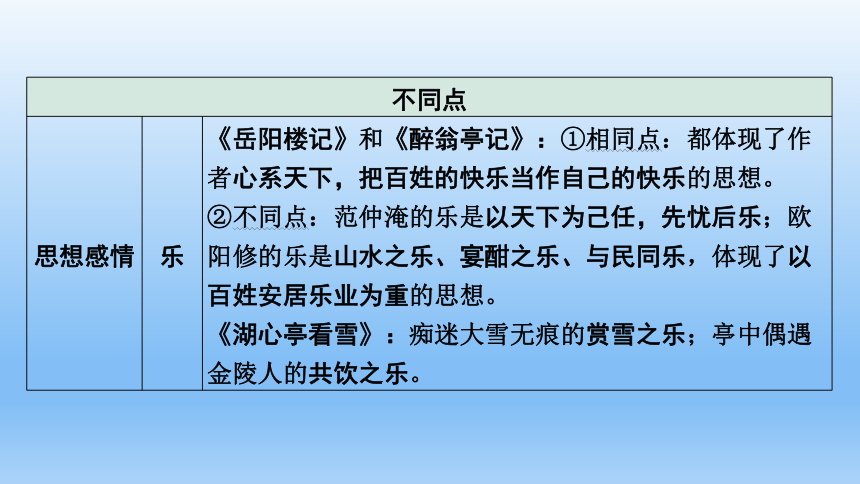

不同点 思想感情 乐 《岳阳楼记》和《醉翁亭记》:①相同点:都体现了作者心系天下,把百姓的快乐当作自己的快乐的思想。

②不同点:范仲淹的乐是以天下为己任,先忧后乐;欧阳修的乐是山水之乐、宴酣之乐、与民同乐,体现了以百姓安居乐业为重的思想。

《湖心亭看雪》:痴迷大雪无痕的赏雪之乐;亭中偶遇金陵人的共饮之乐。

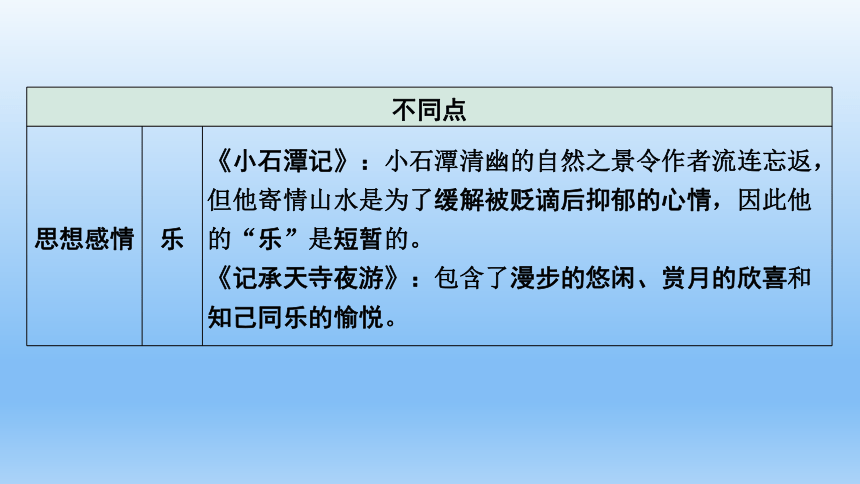

不同点 思想感情 乐 《小石潭记》:小石潭清幽的自然之景令作者流连忘返,但他寄情山水是为了缓解被贬谪后抑郁的心情,因此他的“乐”是短暂的。

《记承天寺夜游》:包含了漫步的悠闲、赏月的欣喜和知己同乐的愉悦。

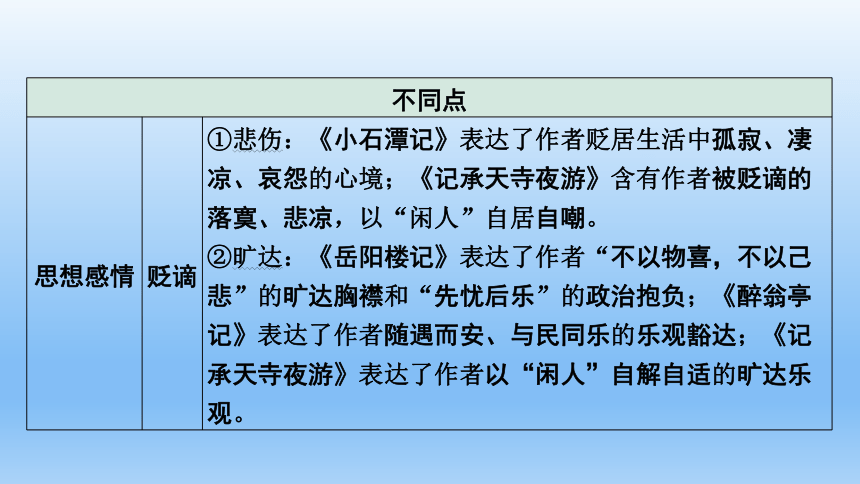

不同点 思想感情 贬谪 ①悲伤:《小石潭记》表达了作者贬居生活中孤寂、凄凉、哀怨的心境;《记承天寺夜游》含有作者被贬谪的落寞、悲凉,以“闲人”自居自嘲。

②旷达:《岳阳楼记》表达了作者“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟和“先忧后乐”的政治抱负;《醉翁亭记》表达了作者随遇而安、与民同乐的乐观豁达;《记承天寺夜游》表达了作者以“闲人”自解自适的旷达乐观。

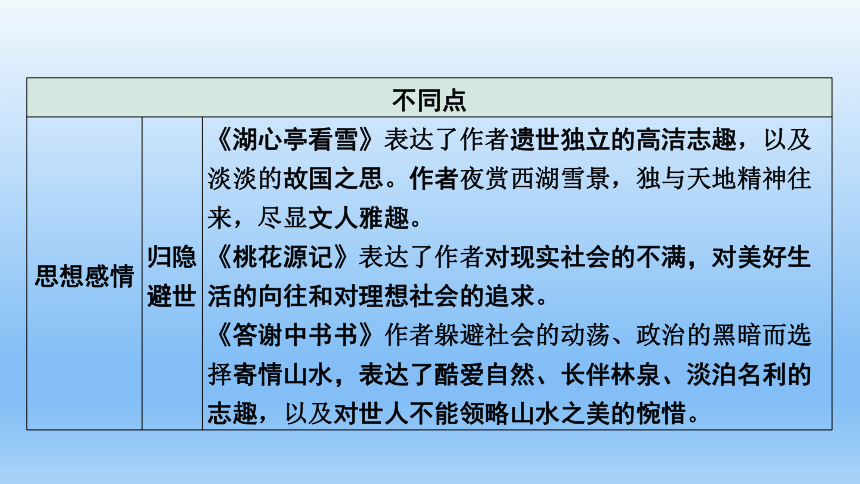

不同点 思想感情 归隐 避世 《湖心亭看雪》表达了作者遗世独立的高洁志趣,以及淡淡的故国之思。作者夜赏西湖雪景,独与天地精神往来,尽显文人雅趣。

《桃花源记》表达了作者对现实社会的不满,对美好生活的向往和对理想社会的追求。

《答谢中书书》作者躲避社会的动荡、政治的黑暗而选择寄情山水,表达了酷爱自然、长伴林泉、淡泊名利的志趣,以及对世人不能领略山水之美的惋惜。

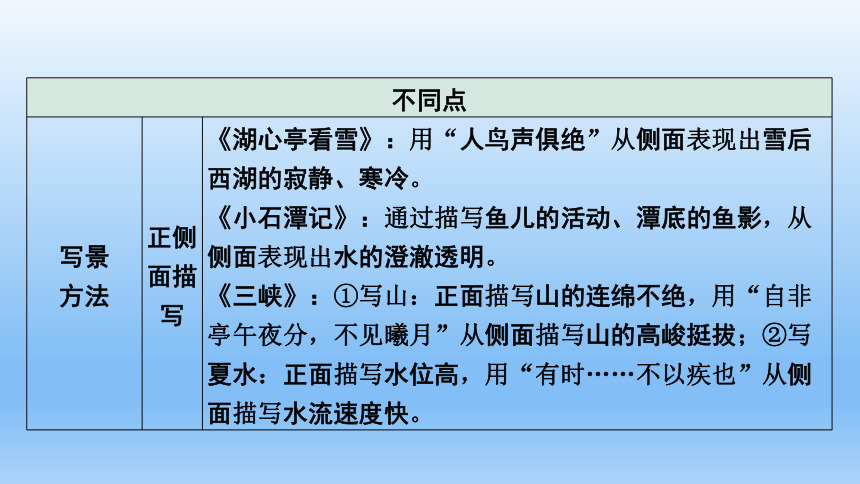

不同点 写景 方法 正侧 面描 写 《湖心亭看雪》:用“人鸟声俱绝”从侧面表现出雪后西湖的寂静、寒冷。

《小石潭记》:通过描写鱼儿的活动、潭底的鱼影,从侧面表现出水的澄澈透明。

《三峡》:①写山:正面描写山的连绵不绝,用“自非亭午夜分,不见曦月”从侧面描写山的高峻挺拔;②写夏水:正面描写水位高,用“有时……不以疾也”从侧面描写水流速度快。

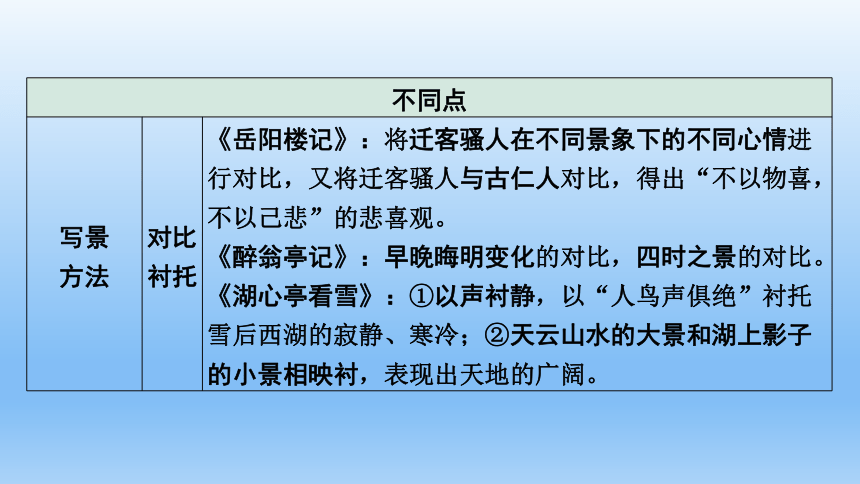

不同点 写景 方法 对比 衬托 《岳阳楼记》:将迁客骚人在不同景象下的不同心情进行对比,又将迁客骚人与古仁人对比,得出“不以物喜,不以己悲”的悲喜观。

《醉翁亭记》:早晚晦明变化的对比,四时之景的对比。

《湖心亭看雪》:①以声衬静,以“人鸟声俱绝”衬托雪后西湖的寂静、寒冷;②天云山水的大景和湖上影子的小景相映衬,表现出天地的广阔。

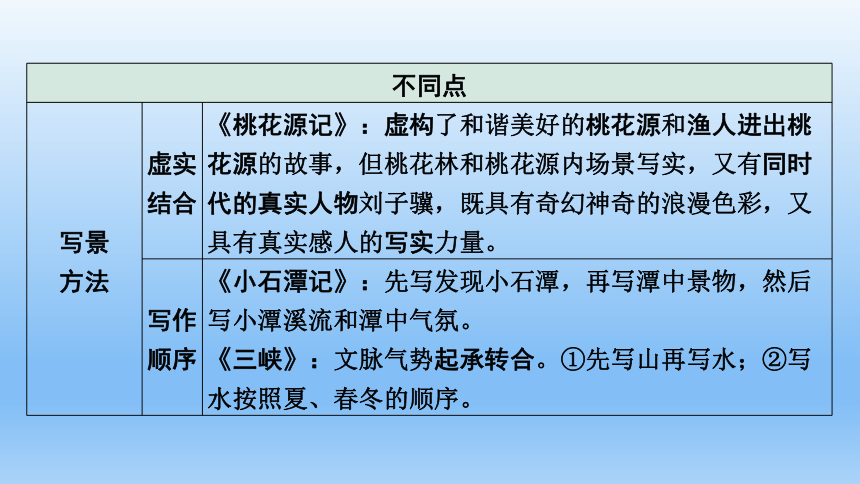

不同点 写景 方法 虚实 结合 《桃花源记》:虚构了和谐美好的桃花源和渔人进出桃花源的故事,但桃花林和桃花源内场景写实,又有同时代的真实人物刘子骥,既具有奇幻神奇的浪漫色彩,又具有真实感人的写实力量。

写作 顺序 《小石潭记》:先写发现小石潭,再写潭中景物,然后写小潭溪流和潭中气氛。

《三峡》:文脉气势起承转合。①先写山再写水;②写水按照夏、春冬的顺序。

不同点 写景 方法 移步 换景 《醉翁亭记》:由“环滁皆山也”总起,渐次推出西南诸峰、琅琊山、山行之路、酿泉之水,最后到醉翁亭。

《小石潭记》:由小丘到篁竹,再听闻水声,由水声寻小潭。

【课外选文】盖自山趾磴道①,缘涧上,至此旷然平夷。有大池,可数十亩。最后秀 高出,屏抱如画。游时且迫暮,暝色四合,空濛浓翠欲滴。坐亭上,背出木杪②,风水声在下,人语宛转蒙密间。少焉,烟敛月出,池光沦涟,上下相映发,当昼无此景也。客高谈朗吟,响答林谷,逮③夜半乃已。

(节选自吴师道《金华北山游记》)

【注释】①磴(dènɡ)道:登山的石径。②杪(miǎo):树梢。③逮:至。

课外迁移练

【参考译文】大概是从山脚登山的石径(出发),沿着山涧(往)上面(走),到这个空旷平坦(的地方)。有一个大池,大约(有)几十亩。最后(看到)极高的山峰俊秀突出,(形成一道)屏障好像图画(一般)。游玩的时候接近傍晚,昏暗的天色从四周笼罩过来,(山中云雾)缥缈朦胧,树木茂盛。坐在亭上,背对着树梢,下面有风声、水声,人的说话声在茂密的草木间抑扬起伏。不久,烟雾聚集(且)月亮出来了,水池的波光(泛起)涟漪,上下互相辉映,在白天没有这样的景色啊。客人高声谈论朗诵诗歌,(声音)响彻林谷,至半夜才停止。

1.(比较点:主旨情感)课外选文和《醉翁亭记》的作者分别借山水美景抒发了怎样的情感?

【答案】课外选文表现了作者陶醉于山水自然的美景,抒发了对山水美景的喜爱之情;《醉翁亭记》作者寄情山水,抒发了随遇而安、与民同乐的旷达情怀。

2.(比较点:月夜美景)为了更直观地感受课外选文和《记承天寺夜游》中所描绘的月夜美景,小雨找到下面两幅插图,请你分别将它们匹配给对应的文章,并阐明理由。

【答案】图A为《记承天寺夜游》的插图。从图中可以看出,在月光的映照下,竹子和柏树的影子纵横交错,可以感受到作者笔下空明澄澈的月夜美景。图B为课外选文的插图。图中月光拨开云雾显露出来,与波光粼粼的池面交相辉映,可以感受到作者笔下清朗壮阔的月夜美景。

3.(比较点:写景手法)游记一般采用“移步换景”和“定点观察”的写景手法。请根据课外选文和《小石潭记》的内容完成填空。

《小石潭记》以“定点观察”为主,作者立足①__________,对潭中景物和潭周环境进行描绘。课外选文以“移步换景”为主,作者的游踪是:从②_______________________往上走,看到了③_____________

______,傍晚坐在亭上对④______________进行细致描绘。

小石潭

山脚沿着山涧(山趾蹬道) 大池和俊秀的

山峰 亭周景色

4.(比较点:文人雅趣)读完课外选文和《湖心亭看雪》后,你认为两文的作者是同道中人吗?

【答案】示例:是。张岱在夜晚独往湖心亭欣赏大雪无痕的世界;课外选文的作者在明月辉映的山林中与客人高声谈论朗诵诗歌,直至半夜。他们都自得其乐,有着高雅的生活情趣,因此他们是同道中人。

二、为人处世类

篇目:《鱼我所欲也》《北冥有鱼》《富贵不能淫》《生于忧患,死于安乐》《得道多助,失道寡助》

相同点 写作内容 通过哲理或事例在为人处世方面给人以指导。

不同点 主题思想 《鱼我所欲也》:以“鱼”和“熊掌”设喻,提出在“生”与“义”不能兼顾的情况下,应该“舍生取义”的观点,并进一步指出每个人都有“本心”,以及坚守“本心”的重要性。

《北冥有鱼》:通过鲲鹏变化和鹏徙南冥两个故事,刻画了志存高远、善借长风的大鹏形象,表达了一切事物的存在都依附于一定的条件,都要有所凭借才能活动的观点。

不同点 主题思想 《富贵不能淫》:主要探讨“何谓大丈夫”的问题,明确了大丈夫的三个标准:第一,要讲仁德,守礼法,做事合乎道义;第二,无论得志与否,都不能放弃自己的原则;第三,富贵、贫贱、威武这些外部施加的因素都不能使之迷惑、动摇、屈服。

《生于忧患,死于安乐》:通过论述造就人才和治理国家的问题,提出了“生于忧患,死于安乐”的观点。

不同点 论证方法 比喻 论证 《鱼我所欲也》:以“鱼”比喻“生”,以“熊掌”比喻“义”,以鱼与熊掌“不可得兼”比喻生与义“不可得兼”,提出“舍生取义”的观点。

类比 论证 《鱼我所欲也》:用“舍鱼而取熊掌”类比“舍生而取义”。

《富贵不能淫》:用以顺为正的妾妇之道作类比,指出公孙衍、张仪之流的本质:他们顺从君王的意志,就像当时出嫁的女子完全顺从丈夫的意志一样。

不同点 论证方法 举例 论证 《鱼我所欲也》:以不食嗟来之食的例子和“不辩礼义”而接受“万钟”的例子,论证了“勿失其本心”的观点。

《生于忧患,死于安乐》:一连列举六位历史上著名人物的事例,论述这些人虽然出身贫贱,但在经受艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业,进而得出艰苦环境磨炼人才的观点。

不同点 论证方法 道理 论证 《鱼我所欲也》:从“所欲”“所恶”正反两方面进行论述,得出“人皆有之,贤者能勿丧耳”的观点。

《生于忧患,死于安乐》:采用道理论证阐明造就人才的主、客观条件,并阐明治理国家应具备国内和国外两方面的条件。

《得道多助,失道寡助》:采用道理论证指出治国需要“人和”。

不同点 论证方法 对比 论证 《鱼我所欲也》:从“所欲”“所恶”正反两方面进行对比,论述为什么要“舍生取义”;对比行人、乞丐和见利忘义之人,论证了“勿失其本心”的观点。

《生于忧患,死于安乐》:从个人和国家两个方面进一步论证了经受磨炼的好处,最终得出“生于忧患,死于安乐”的中心论点。

【课外选文】昔司马氏①有廉臣焉,曰吴君隐之,过贪泉②而饮之,赋诗曰:“古人云此水,一歃③杯千金。试使夷齐饮,终当不易心。”其后,隐之卒以廉终其身。人命之修短系乎天,不可以力争也,而行事之否臧由乎己,人心之贪与廉,自我作之,岂外物所能易哉?大丈夫之心,仁以充之,礼以立之,驱之以刀剑而不为不义屈,临之以汤火而不为不义动。夫岂一勺之水所能幻移哉?人之好利与好名,皆蛊于物者也,有一焉,则其守不固,而物得以移之矣。

(节选自刘基《饮泉亭记》,有删改)

【注释】①司马氏:代指西晋。②贪泉:古代一眼著名的泉水名。③歃(shà):饮。

课外迁移练

【参考译文】从前西晋有一个廉洁的官员,名叫吴隐之,(他)经过贪泉时喝了(它的水),(并)赋诗说:“古人说这水,饮一杯值千金。如果让伯夷、叔齐来喝,应当是始终不改变本心的。”后来,吴隐之最终以廉洁终其一生。一个人寿命的长短是上天决定的,不可以凭借人力争取(得到),然而做事的优劣是由自己决定的,人心的贪婪与清廉,是从自己(内心)产生的,难道是身外之物所能改变的吗?大丈夫的心胸,要用仁义充实,用礼仪确立,用刀剑逼迫却不向不义之行屈服,面临滚水与烈火却不被不义之行所撼动。难道是一勺水所能惑乱和改变的吗?人们喜好利益和名誉,都是被外物所蛊惑,(喜好利益与喜好名誉只要)有一样,那么他的操守就不稳固,因而外物就能够改变他了。

1.(比较点:论证方法)课外选文和《生于忧患,死于安乐》在论证方法上有什么相似之处?请简要分析。

【答案】两文都运用了举例论证。《生于忧患,死于安乐》列举六位历史名人的例子,说明他们虽出身贫贱,但在经受艰苦磨炼后终于成就了不平凡的事业,论证了人才在艰苦环境中造就的观点;课外选文列举吴隐之饮贪泉水并赋诗说伯夷、叔齐即使喝贪泉水也不会改变本心,最终果然廉洁一生的事例,论证了坚守本心的重要性。

2.(比较点:大丈夫之道)简要概括课外选文和《富贵不能淫》中提到的“大丈夫”的标准有什么相同之处。

【答案】大丈夫要讲仁德,守礼法;大丈夫不能因富贵、贫贱、威武这些外部施加的因素而迷惑、动摇、屈服。

3.(比较点:坚守本心)课外选文中的“大丈夫”和《鱼我所欲也》中的“贤者”分别是如何坚守“本心”的?

【答案】课外选文中提出“大丈夫”面对“贪泉”时,始终能够坚守本心,并且不会因名利而改变操守。《鱼我所欲也》提到“贤者”在面对生与义不能两全的情况时,能够做到舍生取义;面对物欲、人情时能够坚守本心,不为外物所动。

三、劝谏治国类

篇目:《曹刿论战》《邹忌讽齐王纳谏》《出师表》

相同点 写作内容 都以劝说的方式向君主进言。

人物形象 (臣子担当)曹刿、邹忌、诸葛亮:关心国家大事、有担当、有责任意识。

(明君之风)鲁庄公、齐威王:广开言路、虚心纳谏、从善如流。

不同点 家国情怀 《曹刿论战》:曹刿虽是一介平民,却能在国家危难之际挺身而出,为国解忧,主动“论战”,参与军国大事的谋划。

《邹忌讽齐王纳谏》:邹忌通过生活中“比美”的经历,能够深入思考、分析,并敏锐联系到国家大事,推出“王之蔽甚矣”的结论,表现出邹忌善于思考、分析的个性以及他的担当与责任意识。

《出师表》:文中体现了诸葛亮鞠躬尽瘁,死而后已的忠君爱国情怀,以及以身许国、忠贞不贰的思想感情。

不同点 治国之道 《曹刿论战》:曹刿指出政治上取信于民是作战取胜的先决条件。

《邹忌讽齐王纳谏》:齐威王乐于纳谏,广开言路,并针对不同情况鼓励大家积极进谏。

《出师表》:诸葛亮劝勉后主要广开言路、严明赏罚、亲贤远佞,然后兴复汉室。

不同点 劝谏艺术 《曹刿论战》:直言进谏,考虑周密。

《邹忌讽齐王纳谏》:以讽谏的方式、委婉的语气,运用以小见大(以家比国、推己及君)、类比等方式进行劝谏。

《出师表》:以恳切、率直的语气,直言自己的想法和建议,析理透辟,感人至深。

不同点 写作思路 《曹刿论战》:作战前,论出战条件;作战时,写战中指挥;作战后,论获胜原因。

《邹忌讽齐王纳谏》:进谏缘起,邹忌和徐公比美;进谏内容,设喻类比,得出“王之蔽甚矣”的结论;进谏结果,齐威王纳谏除蔽,齐国大治。

《出师表》:提出三条治国主张:广开言路、严明赏罚、亲贤远佞。

【课外选文】玄①以魏末士风颓敝,上疏曰:“臣闻先王之御天下,教化隆于上,清议行于下。近者魏武好法术而天下贵刑名,魏文慕通达而天下贱守节,其后纲维②不摄③,放诞④盈朝,遂使天下无复清议。陛下弘尧、舜之化,惟未举清远有礼之臣以敦风节,未退虚鄙之士以惩不恪,臣是以犹敢有言。”上⑤嘉纳其言,使玄草诏进之。

(节选自《资治通鉴·晋纪·晋纪一》,有删改)

【注释】①玄:指傅玄,西晋初年的文学家、思想家。②纲维:法度。③摄:整顿,整理。④放诞:指行为放纵,言语荒唐。⑤上:指晋武帝。

课外迁移练

【参考译文】傅玄因为魏末士风衰败凋敝,上疏说:“我听说先王治理天下,教化兴盛于上,公正的评论通行于下。近世的魏武帝喜好法家之学而天下重视刑罚,魏文帝思慕通达(的统治作风)而天下轻贱操守名节之人,从这以后法度得不到整顿,行为放纵,言语荒唐(的风气)充满朝廷,于是使天下不再有公正的评论。陛下弘扬尧、舜之风,唯独没有选拔清明有远谋、有礼法的臣子来敦促风气与操守,没有斥退虚浮鄙陋的人来惩戒不恭敬的人,我因此才敢说这番话。”晋武帝赞许并采纳了他的意见,让傅玄起草诏书以便实行。

1.(比较点:治国之道)课外选文中的傅玄和《出师表》中的诸葛亮提出的治国建议有什么相同之处?

【答案】都建议君主要亲贤远佞。诸葛亮提出要亲近贤臣,远避小人来恢复汉室往昔的兴隆;傅玄提出要选拔清明有远谋的礼法之臣,斥退虚浮鄙陋的人,以此来严明法度,改善风气。

2.(比较点:劝谏艺术、明君之风)课外选文中的傅玄和《邹忌讽齐王纳谏》中的邹忌都劝谏成功,请简要分析他们劝谏成功的共同原因。

【答案】①他们都敢于劝谏、善于劝谏,并且采取高超的语言艺术。邹忌以小见大,由生活小事类比国家大事进行委婉劝谏,易于让君主接受;傅玄列举教化兴盛和法度失调的史实,直言劝谏,有说服力。②君主都具有广开言路和果断行事的理政智慧。齐威王采纳邹忌的建议并广开言路、修明政治;晋武帝采纳傅玄的意见并让傅玄起草诏书以便实行。

3.(比较点:家国情怀)老师打算将课外选文与《曹刿论战》组成“同主题”的对比阅读,请你分析老师这样做的理由。

【答案】傅玄体察到士风衰败的社会现实后积极向君主进谏,践行了自己身为臣子的责任;曹刿在国家有外患来袭时,挺身而出,主动参与军国大事的谋划。二人都是具有强烈责任心的忠君爱国之人,两篇文章都体现了“家国情怀”这一主题,所以适合进行对比阅读。

四、读书学习类

篇目:《送东阳马生序》《虽有嘉肴》《〈论语〉十二章》

相同点 写作内容 通过道理或事例强调学习的益处,让人了解到更多的学习方法。

不同点 为学之道 《送东阳马生序》:作者以自己的亲身经历,说明了为学之难,意在强调:要想学业有成,必须克服种种困难,抵制各种享乐和物质诱惑,勤勤恳恳,专心致志。

《虽有嘉肴》:以“嘉肴”类比“至道”,指出学习的重要性,阐述“教学相长”的学习方法。

《〈论语〉十二章》:第一、四、五、七、九章强调学习方法,即要学以致用,要善于思考和“知新”,强调兴趣对学习的重要性,并且要虚心向别人学习,也要有端正的学习态度。

不同点 写作手法 《送东阳马生序》:反比,“乡之先达”的倨傲粗暴与作者的谦卑恭敬形成对比,突出作者一心向学、不怕羞辱的学习态度;“同舍生”的豪华装束与作者的“缊袍敝衣”形成对比,突出作者内心的充实和强大;太学生优越的学习条件与作者求学的种种艰辛形成对比,突出专心学习的重要性。正比,作者的“嗜学”与马生的“用心于学”形成对比;抄书时“手指不可屈伸”与访学归来“足肤皲裂”形成对比。

不同点 写作手法 《虽有嘉肴》:运用类比论证引出话题,以“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”类比“虽有至道,弗学,不知其善也”,进而引出“学然后知不足,教然后知困”,再进一步提出“知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也”,最后提出中心论点“教学相长”。

【课外选文】吕文懿勤学,至老不倦。居秘阁,图书左右,有得即识之,手录口诵,自晨至昃①不辍。暮归,少暇,即为门人诵解书史。退则吾伊声②复达于外,盖寝不移时而起。所修宋元通鉴续编,义例精甚,有先儒所未到者。书成,须发殆白。尝考一事不获,不怿③者累昕④夕,一旦考得之,谓门人曰:“进我二阶,殊不若得此可喜。”其好学类此。

(节选自《玉堂丛语》,有删改)

【注释】①昃(zè):太阳西斜。②吾伊声:读书声。③怿(yì):高兴,快乐。④昕(xīn):黎明,天亮。

课外迁移练

【参考译文】吕文懿勤奋好学,到老都不厌倦。在秘阁,(吕文懿把)图书(放)在旁边,有所获得就标注(出来),亲手抄录并背诵,从早上到太阳西斜都不停止。(吕文懿)傍晚回家,略微空闲(休息一下),就立刻给门客诵读解说书史。离开的时候读书声也到了外边,大概睡了不一会儿就起来了。(吕文懿)所修撰的《宋元通鉴续编》,阐明义理的事例很精细,有(很多内容是)先儒们都没有阐释到的。书修撰完成后,(他的)胡须头发(都)接近白色了。曾经考证一件事没有收获,不高兴了好几天,有一天考证明白这件事,(就)对门人说:“升我两个官阶,也不如得到这个结果(让我)欢喜。”他的好学(就)像这样。

1.(比较点:教学相长)小组在探究《虽有嘉肴》中“教学相长”的观点时,你向大家列举了吕文懿的经历,请阐述你的理由。

【答案】吕文懿不仅自己专心致志,潜心学习,还主动为他人(门客)讲解书史,传播知识,并且取得了一定的成就,他的经历正好诠释了“教学相长”这一观点。

2.(比较点:为学之道)如果把课外选文中的画线句作为论据,请你从《〈论语〉十二章》中选择一个能与之对应的论点,并阐明理由。

【答案】示例一:“学而不思则罔,思而不学则殆。”画线句子讲述了吕文懿因为考证一件事没有收获而好几天不高兴,潜心思索直至有所收获的故事,表明他在学习的同时积极思考,论述了学与思的关系,阐明了思考对于学习的重要性。

示例二:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”画线句子中吕文懿主动考证没有收获的事,在事情有所收获后直言解开困惑比升官还高兴。表明他因好学而主动探究,因好学而学有所获,论述了兴趣对于学习的重要性。

3.(比较点:勤奋治学)课外选文和《送东阳马生序》都讲述了为学之道,请简要分析吕文懿和宋濂的“勤学”分别体现在哪些方面?

【答案】吕文懿学习时随学随记,可以亲手抄录并背诵,学习一整天;对学习坚持、有恒心,专注于修撰图书和对义理的研究。宋濂不畏严寒、不辞辛劳,将借来的书亲手抄录并按时归还;曾经走到百里之外向同乡的前辈请教学问。

五、托物言志(寓意)类

篇目:《马说》《陋室铭》《爱莲说》

相同点 写作特点 运用托物言志(托物寓意)的手法间接表达文章主旨(思想感情);对文中事物进行详细、生动的描述;借议论的方式,或表达个人志向、或反映社会现实;主旨深刻,内涵丰富。

不同点 所“托” 之物 《马说》:千里马——不被赏识,命运悲惨,才能无法发挥,喻指被埋没的人才;食马者——愚妄浅薄、无知无识,喻指愚妄浅薄、摧残人才的统治者;伯乐——善于相马,喻指善于识别人才的人。

《陋室铭》:陋室——环境清幽宁静,来往之人博学,生活情趣高雅,象征陋室主人品德高尚、德行美好。

《爱莲说》:莲花——身处污浊环境而不沾染污秽;体态正直,香气清芬;气质端庄洁净,象征追求高洁品格、不与世俗同流合污的君子。

不同点 表现手法 托物 寓意 《马说》以千里马难遇伯乐比喻贤才难遇明主。寄托了作者对人才被埋没的愤懑不平之感,并对统治者埋没、摧残人才进行了讽刺、针砭和控诉。

托物 言志 《陋室铭》通过对“陋室”自然环境和生活情境的描绘,表达自己的志趣,突显了作者甘于淡泊、不为物役的高尚情操和安贫乐道的情趣。

《爱莲说》通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞高洁的品格,从而表现了作者不慕名利、洁身自爱的高洁人格,以及对追名逐利的世态的厌恶。

不同点 表现手法 类比 《陋室铭》开头用“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”类比“斯是陋室,惟吾德馨”,说明陋室也可借高尚之士散发芬芳;结尾用“南阳诸葛庐”“西蜀子云亭”类比“陋室”,指出此室可以与古代名贤的居室比美。

不同点 表现手法 衬托 《爱莲说》以“牡丹之爱”反衬“莲之爱”,表明作者不愿像世人那样追逐功名富贵;以“菊之爱”衬托“莲之爱”,表明作者也不愿像陶渊明那样消极避世,从而表明自己的人生态度:既不消极避世,也不追名逐利,而要在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品格。

【课外选文】大凡一花一木,虽得雨露自然之功,而欲其本根之蕃茂,花叶之鲜新,非培养不能也。先君子①偶种凤仙花数十盆,朝夕灌溉,颇费精神。及花开时,千枝万蕊,五色陆离,竟有生平未经见之奇者。次年灌溉稍懈,仍是单叶常花,平平无奇矣。乃知培养人材,亦犹是耳。子弟如花果,原要培植。如所种者牡丹,自然开花;所种者桃李,自然结实。若种丛竹蔓藤,安能强其开花结实乎?虽培植终年,愈生厌恶。

(节选自钱泳《履园丛话》,有删改)

【注释】①先君子:这里指作者先父。

课外迁移练

【参考译文】大概花草树木,即使得到雨露等自然的滋润,可是想要它的根多且茂盛,花、叶新鲜,不培养是不行的。先父偶然种了十多盆凤仙花,(每天)早晚浇灌,很费精神。等到花开的时候,千条枝条,万点花蕊,五颜六色,绚丽繁杂,竟然是平生没有见过的奇丽景象。第二年浇灌略微松懈(了一些),仍旧是一些单叶的平常的花,平淡无奇了。于是知道培养人才,也是这样的。年轻后辈(就)像花朵果实,原是需要培植养护的。如果所种的是牡丹花,自然会开花;所种的是桃树、李树,自然是要结果实的。如果种的是竹子、藤蔓类(的植物),怎么能强迫它们开花结果呢?即使培养种植一整年,(反而会)更加生出厌恶之感。

1.(比较点:人才观)课外选文和《马说》阐明的人才观有何不同?

【答案】课外选文以培养花为喻,说明要顺其自然、持之以恒地培养后辈,使其成为人才。《马说》借千里马遭埋没之事,说明要善于识别、任用人才,使其充分发挥才能。

2.(比较点:类比手法)课外选文和《陋室铭》都运用了类比手法,请你结合文章内容具体分析。

【答案】课外选文以“花需要培植养护”类比“人才也需要培养”的观点。《陋室铭》以“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”类比“斯是陋室,惟吾德馨”,说明陋室也可借高尚之士散发芬芳;还借诸葛庐、子云亭类比自己的陋室,进一步说明“陋室不陋”。

3.(比较点:表现手法)阅读课外选文和《爱莲说》,根据提示完成下表。

篇目 表现手法 物/事 志向/事理

《爱莲说》 (1)_________ 莲 (2)_______________________________________________________________

课外选文 借事喻理 (3)_________________________________________________________________ 人才如花一般需培养才会繁盛

表现了洁身自好、不慕名利、不与世俗同流合污的人生态度

托物言志

勤于浇灌时,凤仙花开得奇丽;松懈浇灌时,花开得平淡

横向·归类整合迁移练

2024年中考语文复习专题课件★

一、寄情山水类

篇目:《岳阳楼记》《醉翁亭记》《湖心亭看雪》《桃花源记》《小石潭记》《三峡》《答谢中书书》《记承天寺夜游》

相同点 主题情感 都体现了山水之美,通过描写山水景色来表达作者寄情山水的志趣。 作者处境 被贬/被罢官 范仲淹被贬邓州;欧阳修被贬滁州;柳宗元被贬永州;郦道元被罢官;苏轼被贬黄州。

归隐 陶渊明、陶弘景归隐。

写作手法 均采用借景抒情的写作手法。 不同点 自然环境 《岳阳楼记》:洞庭湖远景:雄伟壮丽、变化万千(洞庭风雨图:晦暗、萧条;洞庭春晴图:晴朗、明丽)。

《醉翁亭记》:醉翁亭及其周围秀丽的自然之景;朝暮、四时之景各异。

《湖心亭看雪》:西湖雪景——寂静寒冷、雾气弥漫、天云山水合而为一,完全成为雪与雾的世界。

《桃花源记》:①桃花林:芳草鲜美,落英缤纷;②桃花源:自然环境优美,土地肥沃。

不同点 自然环境 《小石潭记》:①水:声音清越、透明清澈;②游鱼:数量多、活泼、自由;③植物:翠绿、茂盛;④溪身:曲折、忽隐忽现。

《三峡》:①山:连绵不断、高峻挺拔;②水:夏季湍急奔放,春冬清澈沉静;③秋景:萧瑟凄凉。

《答谢中书书》:山川奇美——山高水净、石壁色彩绚丽、树木奇特秀美、猿鸟乱鸣、沉鳞跃动。

《记承天寺夜游》:勾勒出一幅月光皎洁、空明澄澈、清幽宁静、竹影斑驳的月夜美景图。

不同点 思想感情 乐 《岳阳楼记》和《醉翁亭记》:①相同点:都体现了作者心系天下,把百姓的快乐当作自己的快乐的思想。

②不同点:范仲淹的乐是以天下为己任,先忧后乐;欧阳修的乐是山水之乐、宴酣之乐、与民同乐,体现了以百姓安居乐业为重的思想。

《湖心亭看雪》:痴迷大雪无痕的赏雪之乐;亭中偶遇金陵人的共饮之乐。

不同点 思想感情 乐 《小石潭记》:小石潭清幽的自然之景令作者流连忘返,但他寄情山水是为了缓解被贬谪后抑郁的心情,因此他的“乐”是短暂的。

《记承天寺夜游》:包含了漫步的悠闲、赏月的欣喜和知己同乐的愉悦。

不同点 思想感情 贬谪 ①悲伤:《小石潭记》表达了作者贬居生活中孤寂、凄凉、哀怨的心境;《记承天寺夜游》含有作者被贬谪的落寞、悲凉,以“闲人”自居自嘲。

②旷达:《岳阳楼记》表达了作者“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟和“先忧后乐”的政治抱负;《醉翁亭记》表达了作者随遇而安、与民同乐的乐观豁达;《记承天寺夜游》表达了作者以“闲人”自解自适的旷达乐观。

不同点 思想感情 归隐 避世 《湖心亭看雪》表达了作者遗世独立的高洁志趣,以及淡淡的故国之思。作者夜赏西湖雪景,独与天地精神往来,尽显文人雅趣。

《桃花源记》表达了作者对现实社会的不满,对美好生活的向往和对理想社会的追求。

《答谢中书书》作者躲避社会的动荡、政治的黑暗而选择寄情山水,表达了酷爱自然、长伴林泉、淡泊名利的志趣,以及对世人不能领略山水之美的惋惜。

不同点 写景 方法 正侧 面描 写 《湖心亭看雪》:用“人鸟声俱绝”从侧面表现出雪后西湖的寂静、寒冷。

《小石潭记》:通过描写鱼儿的活动、潭底的鱼影,从侧面表现出水的澄澈透明。

《三峡》:①写山:正面描写山的连绵不绝,用“自非亭午夜分,不见曦月”从侧面描写山的高峻挺拔;②写夏水:正面描写水位高,用“有时……不以疾也”从侧面描写水流速度快。

不同点 写景 方法 对比 衬托 《岳阳楼记》:将迁客骚人在不同景象下的不同心情进行对比,又将迁客骚人与古仁人对比,得出“不以物喜,不以己悲”的悲喜观。

《醉翁亭记》:早晚晦明变化的对比,四时之景的对比。

《湖心亭看雪》:①以声衬静,以“人鸟声俱绝”衬托雪后西湖的寂静、寒冷;②天云山水的大景和湖上影子的小景相映衬,表现出天地的广阔。

不同点 写景 方法 虚实 结合 《桃花源记》:虚构了和谐美好的桃花源和渔人进出桃花源的故事,但桃花林和桃花源内场景写实,又有同时代的真实人物刘子骥,既具有奇幻神奇的浪漫色彩,又具有真实感人的写实力量。

写作 顺序 《小石潭记》:先写发现小石潭,再写潭中景物,然后写小潭溪流和潭中气氛。

《三峡》:文脉气势起承转合。①先写山再写水;②写水按照夏、春冬的顺序。

不同点 写景 方法 移步 换景 《醉翁亭记》:由“环滁皆山也”总起,渐次推出西南诸峰、琅琊山、山行之路、酿泉之水,最后到醉翁亭。

《小石潭记》:由小丘到篁竹,再听闻水声,由水声寻小潭。

【课外选文】盖自山趾磴道①,缘涧上,至此旷然平夷。有大池,可数十亩。最后秀 高出,屏抱如画。游时且迫暮,暝色四合,空濛浓翠欲滴。坐亭上,背出木杪②,风水声在下,人语宛转蒙密间。少焉,烟敛月出,池光沦涟,上下相映发,当昼无此景也。客高谈朗吟,响答林谷,逮③夜半乃已。

(节选自吴师道《金华北山游记》)

【注释】①磴(dènɡ)道:登山的石径。②杪(miǎo):树梢。③逮:至。

课外迁移练

【参考译文】大概是从山脚登山的石径(出发),沿着山涧(往)上面(走),到这个空旷平坦(的地方)。有一个大池,大约(有)几十亩。最后(看到)极高的山峰俊秀突出,(形成一道)屏障好像图画(一般)。游玩的时候接近傍晚,昏暗的天色从四周笼罩过来,(山中云雾)缥缈朦胧,树木茂盛。坐在亭上,背对着树梢,下面有风声、水声,人的说话声在茂密的草木间抑扬起伏。不久,烟雾聚集(且)月亮出来了,水池的波光(泛起)涟漪,上下互相辉映,在白天没有这样的景色啊。客人高声谈论朗诵诗歌,(声音)响彻林谷,至半夜才停止。

1.(比较点:主旨情感)课外选文和《醉翁亭记》的作者分别借山水美景抒发了怎样的情感?

【答案】课外选文表现了作者陶醉于山水自然的美景,抒发了对山水美景的喜爱之情;《醉翁亭记》作者寄情山水,抒发了随遇而安、与民同乐的旷达情怀。

2.(比较点:月夜美景)为了更直观地感受课外选文和《记承天寺夜游》中所描绘的月夜美景,小雨找到下面两幅插图,请你分别将它们匹配给对应的文章,并阐明理由。

【答案】图A为《记承天寺夜游》的插图。从图中可以看出,在月光的映照下,竹子和柏树的影子纵横交错,可以感受到作者笔下空明澄澈的月夜美景。图B为课外选文的插图。图中月光拨开云雾显露出来,与波光粼粼的池面交相辉映,可以感受到作者笔下清朗壮阔的月夜美景。

3.(比较点:写景手法)游记一般采用“移步换景”和“定点观察”的写景手法。请根据课外选文和《小石潭记》的内容完成填空。

《小石潭记》以“定点观察”为主,作者立足①__________,对潭中景物和潭周环境进行描绘。课外选文以“移步换景”为主,作者的游踪是:从②_______________________往上走,看到了③_____________

______,傍晚坐在亭上对④______________进行细致描绘。

小石潭

山脚沿着山涧(山趾蹬道) 大池和俊秀的

山峰 亭周景色

4.(比较点:文人雅趣)读完课外选文和《湖心亭看雪》后,你认为两文的作者是同道中人吗?

【答案】示例:是。张岱在夜晚独往湖心亭欣赏大雪无痕的世界;课外选文的作者在明月辉映的山林中与客人高声谈论朗诵诗歌,直至半夜。他们都自得其乐,有着高雅的生活情趣,因此他们是同道中人。

二、为人处世类

篇目:《鱼我所欲也》《北冥有鱼》《富贵不能淫》《生于忧患,死于安乐》《得道多助,失道寡助》

相同点 写作内容 通过哲理或事例在为人处世方面给人以指导。

不同点 主题思想 《鱼我所欲也》:以“鱼”和“熊掌”设喻,提出在“生”与“义”不能兼顾的情况下,应该“舍生取义”的观点,并进一步指出每个人都有“本心”,以及坚守“本心”的重要性。

《北冥有鱼》:通过鲲鹏变化和鹏徙南冥两个故事,刻画了志存高远、善借长风的大鹏形象,表达了一切事物的存在都依附于一定的条件,都要有所凭借才能活动的观点。

不同点 主题思想 《富贵不能淫》:主要探讨“何谓大丈夫”的问题,明确了大丈夫的三个标准:第一,要讲仁德,守礼法,做事合乎道义;第二,无论得志与否,都不能放弃自己的原则;第三,富贵、贫贱、威武这些外部施加的因素都不能使之迷惑、动摇、屈服。

《生于忧患,死于安乐》:通过论述造就人才和治理国家的问题,提出了“生于忧患,死于安乐”的观点。

不同点 论证方法 比喻 论证 《鱼我所欲也》:以“鱼”比喻“生”,以“熊掌”比喻“义”,以鱼与熊掌“不可得兼”比喻生与义“不可得兼”,提出“舍生取义”的观点。

类比 论证 《鱼我所欲也》:用“舍鱼而取熊掌”类比“舍生而取义”。

《富贵不能淫》:用以顺为正的妾妇之道作类比,指出公孙衍、张仪之流的本质:他们顺从君王的意志,就像当时出嫁的女子完全顺从丈夫的意志一样。

不同点 论证方法 举例 论证 《鱼我所欲也》:以不食嗟来之食的例子和“不辩礼义”而接受“万钟”的例子,论证了“勿失其本心”的观点。

《生于忧患,死于安乐》:一连列举六位历史上著名人物的事例,论述这些人虽然出身贫贱,但在经受艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业,进而得出艰苦环境磨炼人才的观点。

不同点 论证方法 道理 论证 《鱼我所欲也》:从“所欲”“所恶”正反两方面进行论述,得出“人皆有之,贤者能勿丧耳”的观点。

《生于忧患,死于安乐》:采用道理论证阐明造就人才的主、客观条件,并阐明治理国家应具备国内和国外两方面的条件。

《得道多助,失道寡助》:采用道理论证指出治国需要“人和”。

不同点 论证方法 对比 论证 《鱼我所欲也》:从“所欲”“所恶”正反两方面进行对比,论述为什么要“舍生取义”;对比行人、乞丐和见利忘义之人,论证了“勿失其本心”的观点。

《生于忧患,死于安乐》:从个人和国家两个方面进一步论证了经受磨炼的好处,最终得出“生于忧患,死于安乐”的中心论点。

【课外选文】昔司马氏①有廉臣焉,曰吴君隐之,过贪泉②而饮之,赋诗曰:“古人云此水,一歃③杯千金。试使夷齐饮,终当不易心。”其后,隐之卒以廉终其身。人命之修短系乎天,不可以力争也,而行事之否臧由乎己,人心之贪与廉,自我作之,岂外物所能易哉?大丈夫之心,仁以充之,礼以立之,驱之以刀剑而不为不义屈,临之以汤火而不为不义动。夫岂一勺之水所能幻移哉?人之好利与好名,皆蛊于物者也,有一焉,则其守不固,而物得以移之矣。

(节选自刘基《饮泉亭记》,有删改)

【注释】①司马氏:代指西晋。②贪泉:古代一眼著名的泉水名。③歃(shà):饮。

课外迁移练

【参考译文】从前西晋有一个廉洁的官员,名叫吴隐之,(他)经过贪泉时喝了(它的水),(并)赋诗说:“古人说这水,饮一杯值千金。如果让伯夷、叔齐来喝,应当是始终不改变本心的。”后来,吴隐之最终以廉洁终其一生。一个人寿命的长短是上天决定的,不可以凭借人力争取(得到),然而做事的优劣是由自己决定的,人心的贪婪与清廉,是从自己(内心)产生的,难道是身外之物所能改变的吗?大丈夫的心胸,要用仁义充实,用礼仪确立,用刀剑逼迫却不向不义之行屈服,面临滚水与烈火却不被不义之行所撼动。难道是一勺水所能惑乱和改变的吗?人们喜好利益和名誉,都是被外物所蛊惑,(喜好利益与喜好名誉只要)有一样,那么他的操守就不稳固,因而外物就能够改变他了。

1.(比较点:论证方法)课外选文和《生于忧患,死于安乐》在论证方法上有什么相似之处?请简要分析。

【答案】两文都运用了举例论证。《生于忧患,死于安乐》列举六位历史名人的例子,说明他们虽出身贫贱,但在经受艰苦磨炼后终于成就了不平凡的事业,论证了人才在艰苦环境中造就的观点;课外选文列举吴隐之饮贪泉水并赋诗说伯夷、叔齐即使喝贪泉水也不会改变本心,最终果然廉洁一生的事例,论证了坚守本心的重要性。

2.(比较点:大丈夫之道)简要概括课外选文和《富贵不能淫》中提到的“大丈夫”的标准有什么相同之处。

【答案】大丈夫要讲仁德,守礼法;大丈夫不能因富贵、贫贱、威武这些外部施加的因素而迷惑、动摇、屈服。

3.(比较点:坚守本心)课外选文中的“大丈夫”和《鱼我所欲也》中的“贤者”分别是如何坚守“本心”的?

【答案】课外选文中提出“大丈夫”面对“贪泉”时,始终能够坚守本心,并且不会因名利而改变操守。《鱼我所欲也》提到“贤者”在面对生与义不能两全的情况时,能够做到舍生取义;面对物欲、人情时能够坚守本心,不为外物所动。

三、劝谏治国类

篇目:《曹刿论战》《邹忌讽齐王纳谏》《出师表》

相同点 写作内容 都以劝说的方式向君主进言。

人物形象 (臣子担当)曹刿、邹忌、诸葛亮:关心国家大事、有担当、有责任意识。

(明君之风)鲁庄公、齐威王:广开言路、虚心纳谏、从善如流。

不同点 家国情怀 《曹刿论战》:曹刿虽是一介平民,却能在国家危难之际挺身而出,为国解忧,主动“论战”,参与军国大事的谋划。

《邹忌讽齐王纳谏》:邹忌通过生活中“比美”的经历,能够深入思考、分析,并敏锐联系到国家大事,推出“王之蔽甚矣”的结论,表现出邹忌善于思考、分析的个性以及他的担当与责任意识。

《出师表》:文中体现了诸葛亮鞠躬尽瘁,死而后已的忠君爱国情怀,以及以身许国、忠贞不贰的思想感情。

不同点 治国之道 《曹刿论战》:曹刿指出政治上取信于民是作战取胜的先决条件。

《邹忌讽齐王纳谏》:齐威王乐于纳谏,广开言路,并针对不同情况鼓励大家积极进谏。

《出师表》:诸葛亮劝勉后主要广开言路、严明赏罚、亲贤远佞,然后兴复汉室。

不同点 劝谏艺术 《曹刿论战》:直言进谏,考虑周密。

《邹忌讽齐王纳谏》:以讽谏的方式、委婉的语气,运用以小见大(以家比国、推己及君)、类比等方式进行劝谏。

《出师表》:以恳切、率直的语气,直言自己的想法和建议,析理透辟,感人至深。

不同点 写作思路 《曹刿论战》:作战前,论出战条件;作战时,写战中指挥;作战后,论获胜原因。

《邹忌讽齐王纳谏》:进谏缘起,邹忌和徐公比美;进谏内容,设喻类比,得出“王之蔽甚矣”的结论;进谏结果,齐威王纳谏除蔽,齐国大治。

《出师表》:提出三条治国主张:广开言路、严明赏罚、亲贤远佞。

【课外选文】玄①以魏末士风颓敝,上疏曰:“臣闻先王之御天下,教化隆于上,清议行于下。近者魏武好法术而天下贵刑名,魏文慕通达而天下贱守节,其后纲维②不摄③,放诞④盈朝,遂使天下无复清议。陛下弘尧、舜之化,惟未举清远有礼之臣以敦风节,未退虚鄙之士以惩不恪,臣是以犹敢有言。”上⑤嘉纳其言,使玄草诏进之。

(节选自《资治通鉴·晋纪·晋纪一》,有删改)

【注释】①玄:指傅玄,西晋初年的文学家、思想家。②纲维:法度。③摄:整顿,整理。④放诞:指行为放纵,言语荒唐。⑤上:指晋武帝。

课外迁移练

【参考译文】傅玄因为魏末士风衰败凋敝,上疏说:“我听说先王治理天下,教化兴盛于上,公正的评论通行于下。近世的魏武帝喜好法家之学而天下重视刑罚,魏文帝思慕通达(的统治作风)而天下轻贱操守名节之人,从这以后法度得不到整顿,行为放纵,言语荒唐(的风气)充满朝廷,于是使天下不再有公正的评论。陛下弘扬尧、舜之风,唯独没有选拔清明有远谋、有礼法的臣子来敦促风气与操守,没有斥退虚浮鄙陋的人来惩戒不恭敬的人,我因此才敢说这番话。”晋武帝赞许并采纳了他的意见,让傅玄起草诏书以便实行。

1.(比较点:治国之道)课外选文中的傅玄和《出师表》中的诸葛亮提出的治国建议有什么相同之处?

【答案】都建议君主要亲贤远佞。诸葛亮提出要亲近贤臣,远避小人来恢复汉室往昔的兴隆;傅玄提出要选拔清明有远谋的礼法之臣,斥退虚浮鄙陋的人,以此来严明法度,改善风气。

2.(比较点:劝谏艺术、明君之风)课外选文中的傅玄和《邹忌讽齐王纳谏》中的邹忌都劝谏成功,请简要分析他们劝谏成功的共同原因。

【答案】①他们都敢于劝谏、善于劝谏,并且采取高超的语言艺术。邹忌以小见大,由生活小事类比国家大事进行委婉劝谏,易于让君主接受;傅玄列举教化兴盛和法度失调的史实,直言劝谏,有说服力。②君主都具有广开言路和果断行事的理政智慧。齐威王采纳邹忌的建议并广开言路、修明政治;晋武帝采纳傅玄的意见并让傅玄起草诏书以便实行。

3.(比较点:家国情怀)老师打算将课外选文与《曹刿论战》组成“同主题”的对比阅读,请你分析老师这样做的理由。

【答案】傅玄体察到士风衰败的社会现实后积极向君主进谏,践行了自己身为臣子的责任;曹刿在国家有外患来袭时,挺身而出,主动参与军国大事的谋划。二人都是具有强烈责任心的忠君爱国之人,两篇文章都体现了“家国情怀”这一主题,所以适合进行对比阅读。

四、读书学习类

篇目:《送东阳马生序》《虽有嘉肴》《〈论语〉十二章》

相同点 写作内容 通过道理或事例强调学习的益处,让人了解到更多的学习方法。

不同点 为学之道 《送东阳马生序》:作者以自己的亲身经历,说明了为学之难,意在强调:要想学业有成,必须克服种种困难,抵制各种享乐和物质诱惑,勤勤恳恳,专心致志。

《虽有嘉肴》:以“嘉肴”类比“至道”,指出学习的重要性,阐述“教学相长”的学习方法。

《〈论语〉十二章》:第一、四、五、七、九章强调学习方法,即要学以致用,要善于思考和“知新”,强调兴趣对学习的重要性,并且要虚心向别人学习,也要有端正的学习态度。

不同点 写作手法 《送东阳马生序》:反比,“乡之先达”的倨傲粗暴与作者的谦卑恭敬形成对比,突出作者一心向学、不怕羞辱的学习态度;“同舍生”的豪华装束与作者的“缊袍敝衣”形成对比,突出作者内心的充实和强大;太学生优越的学习条件与作者求学的种种艰辛形成对比,突出专心学习的重要性。正比,作者的“嗜学”与马生的“用心于学”形成对比;抄书时“手指不可屈伸”与访学归来“足肤皲裂”形成对比。

不同点 写作手法 《虽有嘉肴》:运用类比论证引出话题,以“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”类比“虽有至道,弗学,不知其善也”,进而引出“学然后知不足,教然后知困”,再进一步提出“知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也”,最后提出中心论点“教学相长”。

【课外选文】吕文懿勤学,至老不倦。居秘阁,图书左右,有得即识之,手录口诵,自晨至昃①不辍。暮归,少暇,即为门人诵解书史。退则吾伊声②复达于外,盖寝不移时而起。所修宋元通鉴续编,义例精甚,有先儒所未到者。书成,须发殆白。尝考一事不获,不怿③者累昕④夕,一旦考得之,谓门人曰:“进我二阶,殊不若得此可喜。”其好学类此。

(节选自《玉堂丛语》,有删改)

【注释】①昃(zè):太阳西斜。②吾伊声:读书声。③怿(yì):高兴,快乐。④昕(xīn):黎明,天亮。

课外迁移练

【参考译文】吕文懿勤奋好学,到老都不厌倦。在秘阁,(吕文懿把)图书(放)在旁边,有所获得就标注(出来),亲手抄录并背诵,从早上到太阳西斜都不停止。(吕文懿)傍晚回家,略微空闲(休息一下),就立刻给门客诵读解说书史。离开的时候读书声也到了外边,大概睡了不一会儿就起来了。(吕文懿)所修撰的《宋元通鉴续编》,阐明义理的事例很精细,有(很多内容是)先儒们都没有阐释到的。书修撰完成后,(他的)胡须头发(都)接近白色了。曾经考证一件事没有收获,不高兴了好几天,有一天考证明白这件事,(就)对门人说:“升我两个官阶,也不如得到这个结果(让我)欢喜。”他的好学(就)像这样。

1.(比较点:教学相长)小组在探究《虽有嘉肴》中“教学相长”的观点时,你向大家列举了吕文懿的经历,请阐述你的理由。

【答案】吕文懿不仅自己专心致志,潜心学习,还主动为他人(门客)讲解书史,传播知识,并且取得了一定的成就,他的经历正好诠释了“教学相长”这一观点。

2.(比较点:为学之道)如果把课外选文中的画线句作为论据,请你从《〈论语〉十二章》中选择一个能与之对应的论点,并阐明理由。

【答案】示例一:“学而不思则罔,思而不学则殆。”画线句子讲述了吕文懿因为考证一件事没有收获而好几天不高兴,潜心思索直至有所收获的故事,表明他在学习的同时积极思考,论述了学与思的关系,阐明了思考对于学习的重要性。

示例二:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”画线句子中吕文懿主动考证没有收获的事,在事情有所收获后直言解开困惑比升官还高兴。表明他因好学而主动探究,因好学而学有所获,论述了兴趣对于学习的重要性。

3.(比较点:勤奋治学)课外选文和《送东阳马生序》都讲述了为学之道,请简要分析吕文懿和宋濂的“勤学”分别体现在哪些方面?

【答案】吕文懿学习时随学随记,可以亲手抄录并背诵,学习一整天;对学习坚持、有恒心,专注于修撰图书和对义理的研究。宋濂不畏严寒、不辞辛劳,将借来的书亲手抄录并按时归还;曾经走到百里之外向同乡的前辈请教学问。

五、托物言志(寓意)类

篇目:《马说》《陋室铭》《爱莲说》

相同点 写作特点 运用托物言志(托物寓意)的手法间接表达文章主旨(思想感情);对文中事物进行详细、生动的描述;借议论的方式,或表达个人志向、或反映社会现实;主旨深刻,内涵丰富。

不同点 所“托” 之物 《马说》:千里马——不被赏识,命运悲惨,才能无法发挥,喻指被埋没的人才;食马者——愚妄浅薄、无知无识,喻指愚妄浅薄、摧残人才的统治者;伯乐——善于相马,喻指善于识别人才的人。

《陋室铭》:陋室——环境清幽宁静,来往之人博学,生活情趣高雅,象征陋室主人品德高尚、德行美好。

《爱莲说》:莲花——身处污浊环境而不沾染污秽;体态正直,香气清芬;气质端庄洁净,象征追求高洁品格、不与世俗同流合污的君子。

不同点 表现手法 托物 寓意 《马说》以千里马难遇伯乐比喻贤才难遇明主。寄托了作者对人才被埋没的愤懑不平之感,并对统治者埋没、摧残人才进行了讽刺、针砭和控诉。

托物 言志 《陋室铭》通过对“陋室”自然环境和生活情境的描绘,表达自己的志趣,突显了作者甘于淡泊、不为物役的高尚情操和安贫乐道的情趣。

《爱莲说》通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞高洁的品格,从而表现了作者不慕名利、洁身自爱的高洁人格,以及对追名逐利的世态的厌恶。

不同点 表现手法 类比 《陋室铭》开头用“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”类比“斯是陋室,惟吾德馨”,说明陋室也可借高尚之士散发芬芳;结尾用“南阳诸葛庐”“西蜀子云亭”类比“陋室”,指出此室可以与古代名贤的居室比美。

不同点 表现手法 衬托 《爱莲说》以“牡丹之爱”反衬“莲之爱”,表明作者不愿像世人那样追逐功名富贵;以“菊之爱”衬托“莲之爱”,表明作者也不愿像陶渊明那样消极避世,从而表明自己的人生态度:既不消极避世,也不追名逐利,而要在污浊的世间独立不移,永远保持清白的操守和正直的品格。

【课外选文】大凡一花一木,虽得雨露自然之功,而欲其本根之蕃茂,花叶之鲜新,非培养不能也。先君子①偶种凤仙花数十盆,朝夕灌溉,颇费精神。及花开时,千枝万蕊,五色陆离,竟有生平未经见之奇者。次年灌溉稍懈,仍是单叶常花,平平无奇矣。乃知培养人材,亦犹是耳。子弟如花果,原要培植。如所种者牡丹,自然开花;所种者桃李,自然结实。若种丛竹蔓藤,安能强其开花结实乎?虽培植终年,愈生厌恶。

(节选自钱泳《履园丛话》,有删改)

【注释】①先君子:这里指作者先父。

课外迁移练

【参考译文】大概花草树木,即使得到雨露等自然的滋润,可是想要它的根多且茂盛,花、叶新鲜,不培养是不行的。先父偶然种了十多盆凤仙花,(每天)早晚浇灌,很费精神。等到花开的时候,千条枝条,万点花蕊,五颜六色,绚丽繁杂,竟然是平生没有见过的奇丽景象。第二年浇灌略微松懈(了一些),仍旧是一些单叶的平常的花,平淡无奇了。于是知道培养人才,也是这样的。年轻后辈(就)像花朵果实,原是需要培植养护的。如果所种的是牡丹花,自然会开花;所种的是桃树、李树,自然是要结果实的。如果种的是竹子、藤蔓类(的植物),怎么能强迫它们开花结果呢?即使培养种植一整年,(反而会)更加生出厌恶之感。

1.(比较点:人才观)课外选文和《马说》阐明的人才观有何不同?

【答案】课外选文以培养花为喻,说明要顺其自然、持之以恒地培养后辈,使其成为人才。《马说》借千里马遭埋没之事,说明要善于识别、任用人才,使其充分发挥才能。

2.(比较点:类比手法)课外选文和《陋室铭》都运用了类比手法,请你结合文章内容具体分析。

【答案】课外选文以“花需要培植养护”类比“人才也需要培养”的观点。《陋室铭》以“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”类比“斯是陋室,惟吾德馨”,说明陋室也可借高尚之士散发芬芳;还借诸葛庐、子云亭类比自己的陋室,进一步说明“陋室不陋”。

3.(比较点:表现手法)阅读课外选文和《爱莲说》,根据提示完成下表。

篇目 表现手法 物/事 志向/事理

《爱莲说》 (1)_________ 莲 (2)_______________________________________________________________

课外选文 借事喻理 (3)_________________________________________________________________ 人才如花一般需培养才会繁盛

表现了洁身自好、不慕名利、不与世俗同流合污的人生态度

托物言志

勤于浇灌时,凤仙花开得奇丽;松懈浇灌时,花开得平淡

同课章节目录