2024年中考语文复习专题课件教材文言文考点讲解劝说篇 课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024年中考语文复习专题课件教材文言文考点讲解劝说篇 课件(共48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-10 20:06:05 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

2024年中考语文复习专题课件★劝说篇

教材文言文考点讲解

考点一:劝说方式

【教材设问】

设计意图:引导学生理解课文大意,把握人物对话的妙处。

孙权是怎样说服吕蒙学习的?

《孙权劝学》“思考探究”第一题

有人称赞邹忌能将“千古臣谄君蔽,兴亡关头,从闺房小语破之”,也有人认为他的劝谏“并无讽王纳谏字句”,妙在“蕴藉”。结合这些评论,具体分析邹忌是怎样说服齐王的,其劝谏艺术有哪些高妙之处。

设计意图:引导学生关注邹忌的讽谏艺术,理解课文的主要内容,并能对此进行评价。

《邹忌讽齐王纳谏》“思考探究”第二题

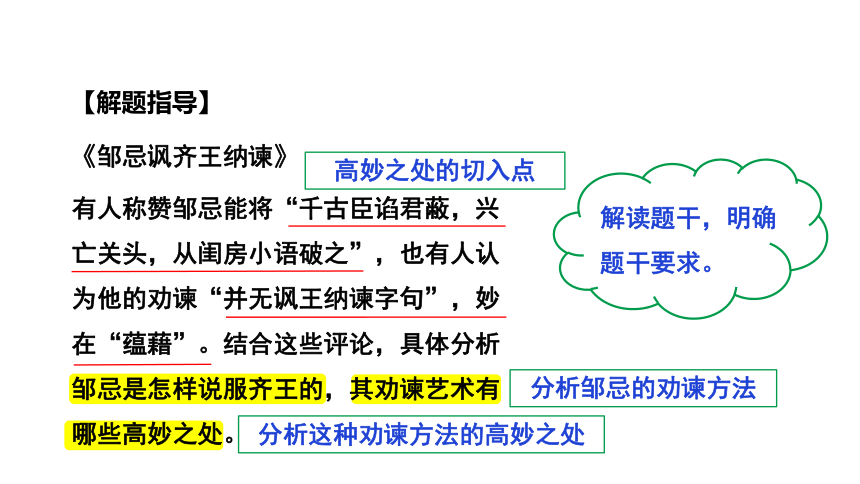

【解题指导】

《邹忌讽齐王纳谏》

解读题干,明确题干要求。

高妙之处的切入点

分析邹忌的劝谏方法

分析这种劝谏方法的高妙之处

有人称赞邹忌能将“千古臣谄君蔽,兴亡关头,从闺房小语破之”,也有人认为他的劝谏“并无讽王纳谏字句”,妙在“蕴藉”。结合这些评论,具体分析邹忌是怎样说服齐王的,其劝谏艺术有哪些高妙之处。

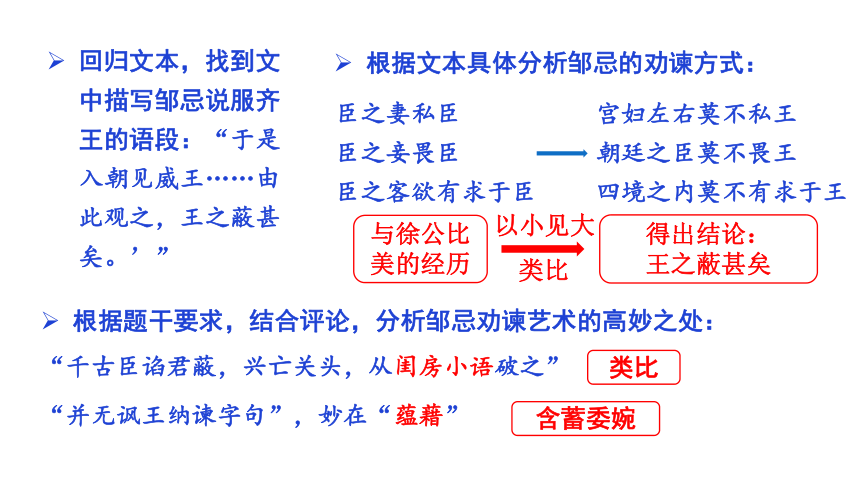

回归文本,找到文中描写邹忌说服齐王的语段:“于是入朝见威王……由此观之,王之蔽甚矣。’”

根据文本具体分析邹忌的劝谏方式:

臣之妻私臣

臣之妾畏臣

臣之客欲有求于臣

宫妇左右莫不私王

朝廷之臣莫不畏王

四境之内莫不有求于王

与徐公比美的经历

得出结论:

王之蔽甚矣

类比

以小见大

根据题干要求,结合评论,分析邹忌劝谏艺术的高妙之处:

“千古臣谄君蔽,兴亡关头,从闺房小语破之”

类比

“并无讽王纳谏字句”,妙在“蕴藉”

含蓄委婉

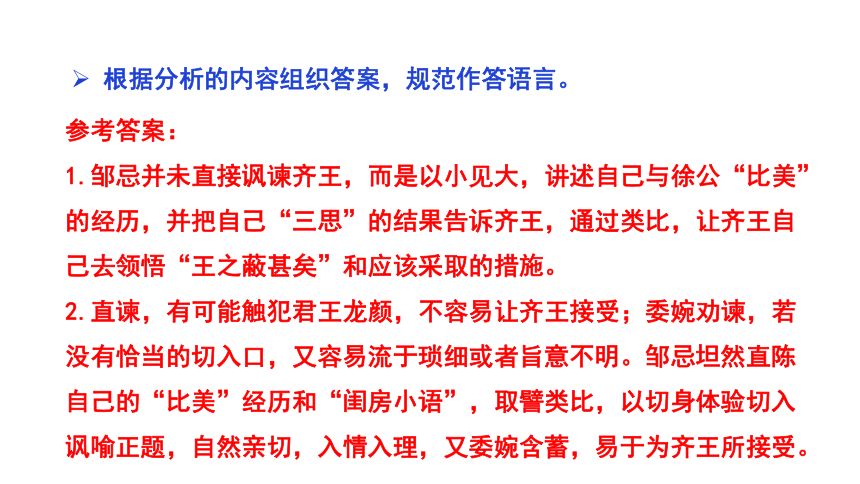

参考答案:

1.邹忌并未直接讽谏齐王,而是以小见大,讲述自己与徐公“比美”的经历,并把自己“三思”的结果告诉齐王,通过类比,让齐王自己去领悟“王之蔽甚矣”和应该采取的措施。

2.直谏,有可能触犯君王龙颜,不容易让齐王接受;委婉劝谏,若没有恰当的切入口,又容易流于琐细或者旨意不明。邹忌坦然直陈自己的“比美”经历和“闺房小语”,取譬类比,以切身体验切入讽喻正题,自然亲切,入情入理,又委婉含蓄,易于为齐王所接受。

根据分析的内容组织答案,规范作答语言。

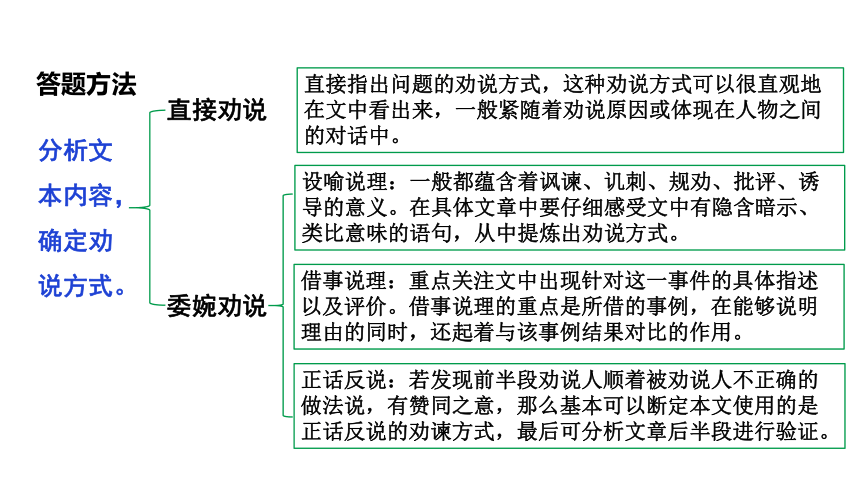

答题方法

设喻说理:一般都蕴含着讽谏、讥刺、规劝、批评、诱导的意义。在具体文章中要仔细感受文中有隐含暗示、类比意味的语句,从中提炼出劝说方式。

分析文本内容,确定劝说方式。

直接劝说

直接指出问题的劝说方式,这种劝说方式可以很直观地在文中看出来,一般紧随着劝说原因或体现在人物之间的对话中。

委婉劝说

借事说理:重点关注文中出现针对这一事件的具体指述以及评价。借事说理的重点是所借的事例,在能够说明理由的同时,还起着与该事例结果对比的作用。

正话反说:若发现前半段劝说人顺着被劝说人不正确的做法说,有赞同之意,那么基本可以断定本文使用的是正话反说的劝谏方式,最后可分析文章后半段进行验证。

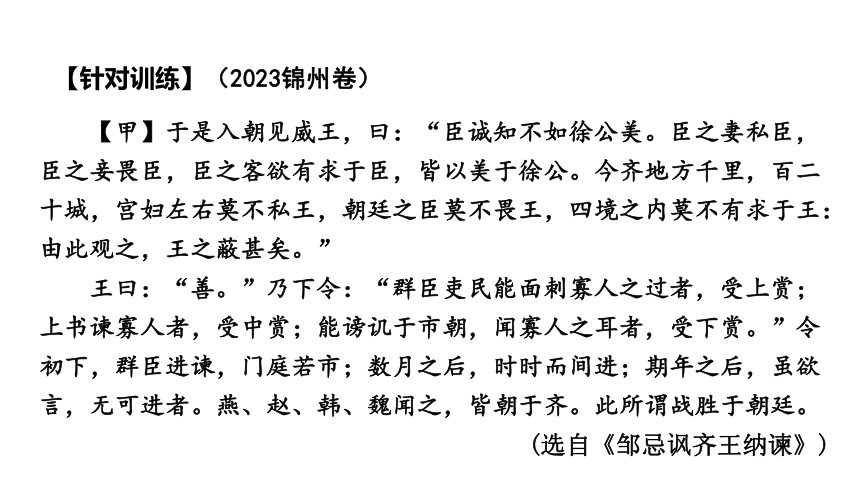

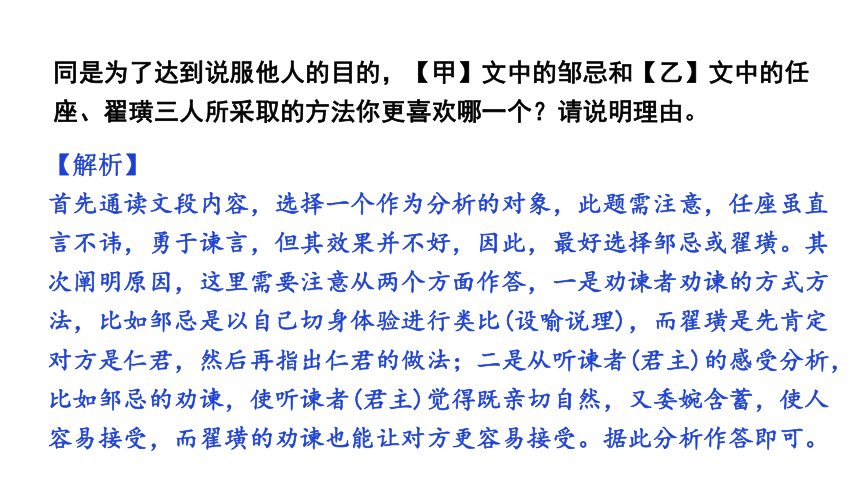

【针对训练】(2023锦州卷)

【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】魏文侯①使乐羊伐中山②,克之,以封其子击③。文侯问于群臣曰:“我何如主?”皆曰:“仁君。”任座曰:“君得中山,不以封君之弟,而以封君之子,何谓仁君?”文侯怒,任座趋出。次问翟璜,对曰:“仁君。”文侯曰:“何以知之?”对曰:“臣闻君仁则臣直。向者任座之言直,臣是以知之。”文侯悦,使翟璜召任座而反之,亲下堂迎之,以为上客。

(选自《资治通鉴·周纪一》)

【注释】①魏文侯,战国时魏国国君,名叫魏斯。②中山:中山国,战国小国。③击:魏击,魏文侯之子,后继承为君,即魏武侯。

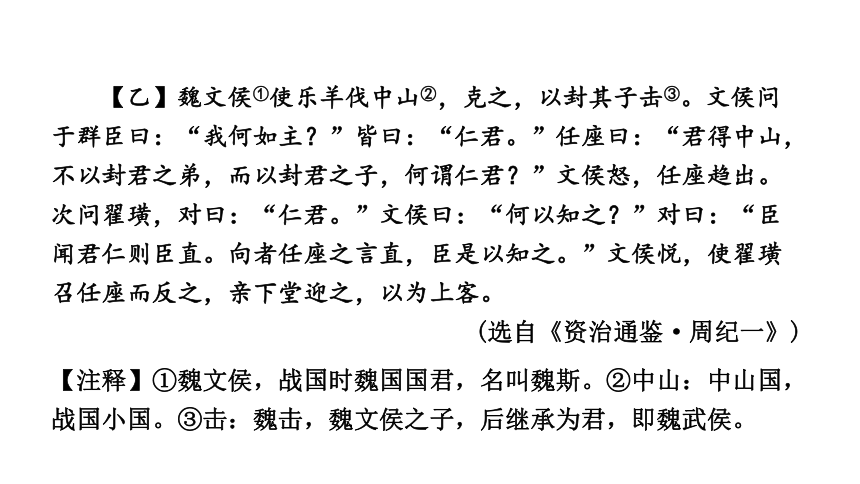

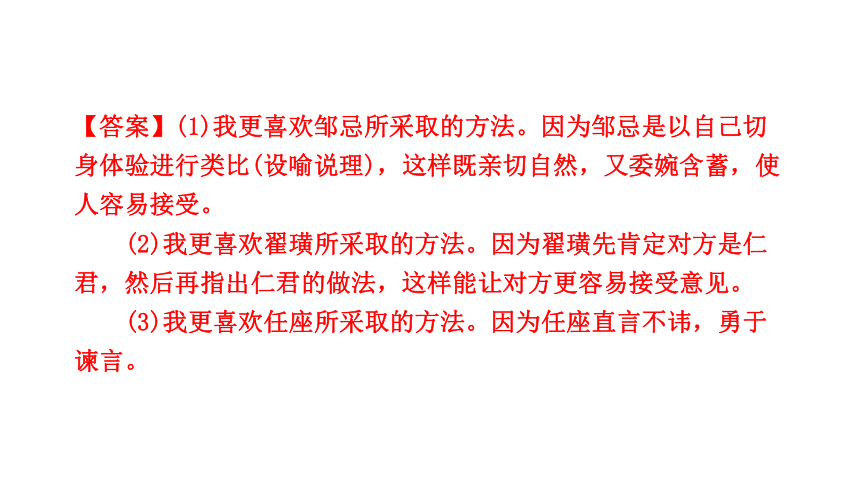

同是为了达到说服他人的目的,【甲】文中的邹忌和【乙】文中的任座、翟璜三人所采取的方法你更喜欢哪一个?请说明理由。

【解析】

首先通读文段内容,选择一个作为分析的对象,此题需注意,任座虽直言不讳,勇于谏言,但其效果并不好,因此,最好选择邹忌或翟璜。其次阐明原因,这里需要注意从两个方面作答,一是劝谏者劝谏的方式方法,比如邹忌是以自己切身体验进行类比(设喻说理),而翟璜是先肯定对方是仁君,然后再指出仁君的做法;二是从听谏者(君主)的感受分析,比如邹忌的劝谏,使听谏者(君主)觉得既亲切自然,又委婉含蓄,使人容易接受,而翟璜的劝谏也能让对方更容易接受。据此分析作答即可。

【答案】(1)我更喜欢邹忌所采取的方法。因为邹忌是以自己切身体验进行类比(设喻说理),这样既亲切自然,又委婉含蓄,使人容易接受。

(2)我更喜欢翟璜所采取的方法。因为翟璜先肯定对方是仁君,然后再指出仁君的做法,这样能让对方更容易接受意见。

(3)我更喜欢任座所采取的方法。因为任座直言不讳,勇于谏言。

(2023辽宁朝阳卷)

【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】魏郑公①谏止唐太宗封禅②,曰:“今有人十年长患。疗治且愈,此人应皮骨仅存,便欲使负米一石,日行百里,必不可得。隋氏③之乱,非止十年,陛下为之良医,疾苦虽已安,未甚充实。告成天地,臣切有疑。”太宗不能夺④。

(选自《容斋随笔》)

【注释】①魏郑公:魏征。②封禅:古代帝王在泰山举行的祭祀天地的典礼。③隋氏:隋朝。④不能夺:无言反驳。夺,使之改变。

【甲】【乙】两文都记录了臣子劝谏君主的言论,邹忌和魏征都运用了怎样的说理方法?你从中得到怎样的启示?

【解析】

甲文中的“臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公”与乙文“今有人十年长患。疗治且愈,此人应皮骨……不可得”都是运用设喻(类比)的手法进行说理劝谏,由其表达效果可知,给别人提建议或意见的时候,要注意说话的方式,尽量含蓄委婉,使对方乐于接受。据此作答,意思对即可。

【答案】他们都运用了设喻(类比)说理的方法(1分)。带给我的启示是:给别人提建议或意见的时候,要注意说话的方式,尽量含蓄委婉,使对方乐于接受。(2分)(言之有理即可)

考点二:劝说内容

【教材设问】

《诫子书》“思考探究”第三题

联系上下文,说说你对文中“志”与“学”的关系是如何理解的。

设计意图:引导学生在把握基本内容的基础上,深入理解作者的思想。

《出师表》

“思考探究”第二题

课文前半部分,诸葛亮就国内政治问题向后主刘禅提出了哪些建议?哪一条最重要?为什么?

设计意图:此题意在培养学生对文言文的理解和领悟能力,帮助学生用自己的话概括文章大意。

【解题指导】

选取文本范围

选择建议的方向

解读题干,明确题干要考查什么。

选取文本信息,概括选取内容,分析文本。

《出师表》

课文前半部分,诸葛亮就国内政治问题向后主刘禅提出了哪些建议?哪一条最重要?为什么?

诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。

亲贤臣,远小人。

建议1

建议2

建议3

从文本中找到诸葛亮提出的政治意见,并用自己的话进行概括。选择最重要的一条建议并说明选择原因

前车之鉴

参考答案:

1.诸葛亮主要提出了三条建议:

(1)“开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气”。建议刘禅广泛听取忠臣的意见,发扬先帝遗德,振奋有理想、有抱负之人的精神。

(2)“宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同”。宫廷和丞相府是一个整体,里面的人都是国家官员,对他们实行提升、惩罚、表扬、批评,应当用同样的标准。

(3)“亲贤臣, 远小人”。亲近贤臣,疏远小人。

2.其中“亲贤远佞”是最重要的建议。

文章以先汉的“兴隆”和后汉的“倾颓”为前车之鉴,以先帝叹惜痛恨桓帝、灵帝昏庸误国为告诫,并以“汉室之隆,可计日而待”为鼓励,促使后主亲贤臣远小人。

原因:只有做到亲贤远佞, 才能广开言路,听取忠谏之言,“昭陛下平明之理”,不致忠奸不分、赏罚不明。

整体阅读,总体把握

在整体阅读完文章,把握文章大意的情况下,结合劝说者进行劝说的原因,多方面理解劝说的主要内容,对其进行分析总结。

1

2

把握全面,分清主次

有时阅读材料提及的不止一个人物,劝说者在劝说过程中可能采用设喻、借事说理的方式,涉及的不止一个事件,表述的不止一层意思,这时就有轻重主次之分,要抓住劝说者主要的方向进行分析和归纳,筛选文中的信息。

【答题方法】

注:对文章主人公——劝说者的言行进行重点关注,结合文章中被劝说对象之前的行为,把握劝说者主要针对的问题,归纳概括出劝说的内容。

臣子谏楚元王

今陛下开三代之业,招文学之士,优游宽容,使得并进。今贤不肖浑觳①,白黑不分,邪正杂糅,忠谗并进。所以营感耳目,感移心意,不可胜载。乘治乱之机,未知孰任,此臣所以寒心者也。夫乘权借势之人,子弟鳞集于朝;羽翼②阴附者众。是以日月无光雪霜夏陨皆怨气之所致也。夫遵衰周③之轨迹,而欲以成太平,犹却行而求及前人也。

【针对训练】

原其所以然者,谗邪并进也。谗邪之所以并进者,由上多疑心。夫执狐疑之心者,来谗贼之口;持不断之意者,开群枉之门④。义邪进则众贤退,群枉盛则正士消。故治乱荣辱之端,在所信任;信任既贤,在于坚固而不移。

(选自《汉书》,有删改)

【注释】①浑觳:同“浑淆”,混杂。②羽翼:左右辅佐的人。③周:指周王朝。④群枉之门:指各种歪门邪道。

文中臣子认为天下风气不正的根本原因在于什么?对此,他向君主提出了哪些建议?

根本原因:君王多疑,做事不果断,不信任贤臣,反而相信谗佞和奸邪之人。

建议:君王应该亲贤远佞。

考点三:劝说目的

【教材设问】

《孙权劝学》“思考探究”第一题

孙权为什么要劝吕蒙学习?

设计意图:引导学生理解课文大意,把握人物对话的妙处。

劝说原因

【解题指导】

第一步:解读题干,得出本题考查什么。

《孙权劝学》

孙权为什么要劝吕蒙学习?

第二步:

①回归文本,定位答案位置为文章开头:“初,权谓吕蒙曰……自以为大有所益。”

②把握文本内容,确定劝说原因:权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”

第三步:用自己的话翻译劝说原因。

参考答案:

孙权认为学习对执掌军权的吕蒙来说,尤为重要。

吕蒙要学习的原因

抓开头

绝大多数的劝说类文言文中,劝说者向被劝说对象就某事进行劝说的原因,一般在文章开头就会直接阐明,所以要重点把握文章开头。

1

看事件发展初期

劝说者劝说的原因还会在劝说和被劝说双方在文中的前几次对话或被劝说对象的行为中体现,要重点关注与此相关的语句。

2

劝说者性格、品质描写

通过分析与主人公有关的事件,提炼人物的性格特征来分析。

3

答题方法

【针对训练】(2023广东卷)

【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妻畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。令初下,群臣进谏,门庭若市:数月之后,时时而间进:期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(选自《战国策·齐策一)

【乙】贞观中,太子承乾数亏礼度,侈纵日甚。太子左庶子于志宁撰《谏苑》二十卷讽之。是时太子右庶子孔颖达每犯颜进谏,承乾乳母遂安夫人谓颖达曰:“太子长成,何宜屡得面折?”对曰:“蒙国厚恩,死无所恨。”谏诤愈切。承乾令撰《孝经义疏》,颖达又因文见意,愈广规谏之道。太宗并嘉纳之,二人各赐帛五百匹,黄金一斤,以励承乾之意。

(选自《贞观政要》)

根据【甲】【乙】两篇选文,把下面对话补充完整。

【答案】(1)邹忌劝说齐威王,是为了使齐威王采纳群言,使齐国大治;孔颖达进谏是为了劝谏太子不要违反礼仪法度、奢侈放纵。

(2)邹忌推己及人,类比说理,委婉劝谏;孔颖达不畏皇权,敢于直谏。

读快意书,对佳山水

汝辈今皆年富力强,饱食温衣,血气未定,岂能无所嗜好?古人云:凡人欲饮酒博弈,一切嬉戏之事,必皆觅伴侣为之,独读快意书、对“佳山水,可以独自怡悦。一切嗜欲之事,好之有乐,则必有苦,惟读书与对佳山水,止有乐而无苦。今架有藏书,离城数里有佳山水,汝曹①与其狎②无益之友,听无益之谈,赴无益之应酬,曷若③珍重难得之岁月,纵读难得之诗书,快对难得之山水乎!我见汝曹所作诗文,皆有才情、有思致、有性情,非梦梦④全无所得于中者,故以此谆谆告之。

(选自《聪训斋语》,有删改)

【注释】①汝曹:你们。②狎:亲昵,亲近。③曷若:不如。④梦梦:昏聩,昏乱。

本文是作者张英写给家中后辈的文章。阅读选文,说说张英给家中的后辈写本文的目的是什么 请用自己的话回答。

【答案】告诫子女不要亲近对自己没有益处的朋友、空谈阔论,忙于对自己没有益处的社交、沉溺于享乐之事,而要珍惜时间,多读诗书、欣赏山水。

齐鲁长勺之战,鲁国能够以弱胜强的主要原因是什么?试结合课文简要分析。

设计意图:此题旨在帮助学生深入理解文章内容。

《曹刿论战》“思考探究”第二题

考点四:劝说结果产生的原因

【教材设问】

设计意图:引导学生关注邹忌的讽谏艺术,理解课文的主要内容,并能对此进行评价。

除了高超的语言艺术,邹忌劝谏成功还有哪些重要因素?说说你的看法。

《邹忌讽齐王纳谏》

“思考探究”第二题

【解题指导】

《曹刿论战》

解读题干,明确题干要考查什么。

分析鲁国以弱胜强的原因

齐鲁长勺之战,鲁国能够以弱胜强的主要原因是什么?试结合课文简要分析。

回归文本,定位课文内容,依据课文分析取胜原因:

“公将战,曹刿请见。其乡人曰:‘肉食者谋之,又何间焉?’刿曰:‘肉食者鄙,未能远谋。’乃入见。”

鲁庄公虚心纳谏

“问:‘何以战?’公曰:‘衣食所安,弗敢专也,必以分人。’对曰:‘小惠未遍,民弗从也。’公曰:‘牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。’对曰:‘小信未孚,神弗福也。’公曰:‘小大之狱,虽不能察,必以情。’对曰:‘忠之属也。可以一战。战则请从。’”

政治上:取信于民

民心向背

“既克,公问其故。对曰:‘夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。’”

君主知人善用,

谦虚好学

运用正确的战略战术,掌握时机

兵不厌诈

保持高度警惕

知己知彼,运筹帷幄

组织答案,规范答题语言

参考答案:

1.政治上取信于民。鲁庄公和曹刿的战前对话说明曹刿的军事思想是以民心向背为基础的。

2.运用正确的战略战术,掌握时机。曹刿根据“彼竭我盈”时的进攻,扭转了双方力量的优劣关系,一举溃敌。

3.知己知彼,运筹帷幄。取胜之后,深知兵不厌诈之道,在“辙乱旗靡”时追击,善用计的同时,也时刻保持高度警惕,防止被伏击。

4.鲁庄公知人善用,虚心纳谏。

劝说者:重点关注描写劝说者言行的句子,对文中关于劝说者为什么劝说,他的这次劝说内容有什么事实或理论根据,以及他采取了怎样的劝说方式等问题要进行理解总结。

答题方法

分析劝说结果的原因,应从以下所提到的两个角度入手:

被劝说者:劝说是一件双向的事,从被劝说者的语言、态度中,把握他的反应对于劝说结果的影响。

【针对训练】(2022四川广安卷)

【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

【乙】楚庄王欲伐陈①,使人视之。使者曰:“陈不可伐也。”庄王曰:“何故?”对曰:“其城郭高,沟洫②深,蓄积多也。”宁国③曰:“陈可伐也。夫陈,小国也,而蓄积多,赋敛重也,则民怨上矣。城郭高,沟洫深,则民力罢④矣。兴兵伐之,陈可取也。”庄王听之,遂取陈焉。

(选自《楚庄王欲伐陈》)

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(选自《曹刿论战》)

鲁庄公和楚庄王最终取胜的共同原因是什么?

【解析】本题考查对取胜的共同原因的分析和总结。【甲】文鲁庄公听取了曹刿的建议,采取了正确的战略战术,终于使弱鲁战胜了强齐。从【乙】文“庄王听之,遂取陈焉”可知,楚庄王听取了大臣宁国的建议并采取了行动,攻下了陈国。据此可知,鲁庄公和楚庄王最终取胜的共同原因是他们都善于听取他人的正确建议。

【答案】都善于听取正确的意见等(答“取信于民”不得分)。(意思相近,言之成理即可)

秦穆公兴师袭郑

秦穆公兴门师,将以袭郑,蹇叔①曰:“不可。臣闻袭国者,以车不过百里,以人不过三十里,为其谋未及发泄也,甲兵未及锐弊也,粮食未及乏绝也,人民未及罢病也。皆以其气之高与其力之盛至,是以犯敌能威,今行数千里,又数绝②诸侯之地以袭国,臣不知其可也。君重③图之!”穆公不听。蹇叔送师,衰绖④而哭之。师遂行,过周而东,郑贾人弦高矫⑤郑伯之命,以十二牛劳秦师而宾之。三帅乃惧而谋曰:“吾行数千里以袭人,未至而人已知之,其备必先成,不可袭也。”还师而去。

当此之时,先轸⑥举兵而与秦师遇于觳⑦,大破之,擒其三帅以归。穆公闻之,素服临庙以说于众。故老子曰:“知而不知,尚矣;不知而知,病也。”

(选自《淮南子·道应训》,有删改)

【注释】①蹇(jiǎn)叔:春秋时期著名政治家和军事家。②绝:横渡,越过。③重:再次,重新。④衰绖(dié):穿着丧服。⑤矫:假托。⑥先轸(zhěn):晋国名将、军事家。⑦觳(xiáo):同“崤”,山名,指崤山。

同样是与别国作战,本文中秦军大败,《曹刿论战》中鲁国战胜齐国,造成这种不同结果的原因分别是什么?

【答案】原因:本文中秦穆公刚愎自用,自以为是,不听取蹇叔的意见;将领反应愚钝,没有准确的军事判断;《曹刿论战》中鲁庄公知人善用、任人唯贤,善于纳谏;曹刿具有卓越的军事才能,指挥得当。

2024年中考语文复习专题课件★劝说篇

教材文言文考点讲解

考点一:劝说方式

【教材设问】

设计意图:引导学生理解课文大意,把握人物对话的妙处。

孙权是怎样说服吕蒙学习的?

《孙权劝学》“思考探究”第一题

有人称赞邹忌能将“千古臣谄君蔽,兴亡关头,从闺房小语破之”,也有人认为他的劝谏“并无讽王纳谏字句”,妙在“蕴藉”。结合这些评论,具体分析邹忌是怎样说服齐王的,其劝谏艺术有哪些高妙之处。

设计意图:引导学生关注邹忌的讽谏艺术,理解课文的主要内容,并能对此进行评价。

《邹忌讽齐王纳谏》“思考探究”第二题

【解题指导】

《邹忌讽齐王纳谏》

解读题干,明确题干要求。

高妙之处的切入点

分析邹忌的劝谏方法

分析这种劝谏方法的高妙之处

有人称赞邹忌能将“千古臣谄君蔽,兴亡关头,从闺房小语破之”,也有人认为他的劝谏“并无讽王纳谏字句”,妙在“蕴藉”。结合这些评论,具体分析邹忌是怎样说服齐王的,其劝谏艺术有哪些高妙之处。

回归文本,找到文中描写邹忌说服齐王的语段:“于是入朝见威王……由此观之,王之蔽甚矣。’”

根据文本具体分析邹忌的劝谏方式:

臣之妻私臣

臣之妾畏臣

臣之客欲有求于臣

宫妇左右莫不私王

朝廷之臣莫不畏王

四境之内莫不有求于王

与徐公比美的经历

得出结论:

王之蔽甚矣

类比

以小见大

根据题干要求,结合评论,分析邹忌劝谏艺术的高妙之处:

“千古臣谄君蔽,兴亡关头,从闺房小语破之”

类比

“并无讽王纳谏字句”,妙在“蕴藉”

含蓄委婉

参考答案:

1.邹忌并未直接讽谏齐王,而是以小见大,讲述自己与徐公“比美”的经历,并把自己“三思”的结果告诉齐王,通过类比,让齐王自己去领悟“王之蔽甚矣”和应该采取的措施。

2.直谏,有可能触犯君王龙颜,不容易让齐王接受;委婉劝谏,若没有恰当的切入口,又容易流于琐细或者旨意不明。邹忌坦然直陈自己的“比美”经历和“闺房小语”,取譬类比,以切身体验切入讽喻正题,自然亲切,入情入理,又委婉含蓄,易于为齐王所接受。

根据分析的内容组织答案,规范作答语言。

答题方法

设喻说理:一般都蕴含着讽谏、讥刺、规劝、批评、诱导的意义。在具体文章中要仔细感受文中有隐含暗示、类比意味的语句,从中提炼出劝说方式。

分析文本内容,确定劝说方式。

直接劝说

直接指出问题的劝说方式,这种劝说方式可以很直观地在文中看出来,一般紧随着劝说原因或体现在人物之间的对话中。

委婉劝说

借事说理:重点关注文中出现针对这一事件的具体指述以及评价。借事说理的重点是所借的事例,在能够说明理由的同时,还起着与该事例结果对比的作用。

正话反说:若发现前半段劝说人顺着被劝说人不正确的做法说,有赞同之意,那么基本可以断定本文使用的是正话反说的劝谏方式,最后可分析文章后半段进行验证。

【针对训练】(2023锦州卷)

【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】魏文侯①使乐羊伐中山②,克之,以封其子击③。文侯问于群臣曰:“我何如主?”皆曰:“仁君。”任座曰:“君得中山,不以封君之弟,而以封君之子,何谓仁君?”文侯怒,任座趋出。次问翟璜,对曰:“仁君。”文侯曰:“何以知之?”对曰:“臣闻君仁则臣直。向者任座之言直,臣是以知之。”文侯悦,使翟璜召任座而反之,亲下堂迎之,以为上客。

(选自《资治通鉴·周纪一》)

【注释】①魏文侯,战国时魏国国君,名叫魏斯。②中山:中山国,战国小国。③击:魏击,魏文侯之子,后继承为君,即魏武侯。

同是为了达到说服他人的目的,【甲】文中的邹忌和【乙】文中的任座、翟璜三人所采取的方法你更喜欢哪一个?请说明理由。

【解析】

首先通读文段内容,选择一个作为分析的对象,此题需注意,任座虽直言不讳,勇于谏言,但其效果并不好,因此,最好选择邹忌或翟璜。其次阐明原因,这里需要注意从两个方面作答,一是劝谏者劝谏的方式方法,比如邹忌是以自己切身体验进行类比(设喻说理),而翟璜是先肯定对方是仁君,然后再指出仁君的做法;二是从听谏者(君主)的感受分析,比如邹忌的劝谏,使听谏者(君主)觉得既亲切自然,又委婉含蓄,使人容易接受,而翟璜的劝谏也能让对方更容易接受。据此分析作答即可。

【答案】(1)我更喜欢邹忌所采取的方法。因为邹忌是以自己切身体验进行类比(设喻说理),这样既亲切自然,又委婉含蓄,使人容易接受。

(2)我更喜欢翟璜所采取的方法。因为翟璜先肯定对方是仁君,然后再指出仁君的做法,这样能让对方更容易接受意见。

(3)我更喜欢任座所采取的方法。因为任座直言不讳,勇于谏言。

(2023辽宁朝阳卷)

【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(选自《邹忌讽齐王纳谏》)

【乙】魏郑公①谏止唐太宗封禅②,曰:“今有人十年长患。疗治且愈,此人应皮骨仅存,便欲使负米一石,日行百里,必不可得。隋氏③之乱,非止十年,陛下为之良医,疾苦虽已安,未甚充实。告成天地,臣切有疑。”太宗不能夺④。

(选自《容斋随笔》)

【注释】①魏郑公:魏征。②封禅:古代帝王在泰山举行的祭祀天地的典礼。③隋氏:隋朝。④不能夺:无言反驳。夺,使之改变。

【甲】【乙】两文都记录了臣子劝谏君主的言论,邹忌和魏征都运用了怎样的说理方法?你从中得到怎样的启示?

【解析】

甲文中的“臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公”与乙文“今有人十年长患。疗治且愈,此人应皮骨……不可得”都是运用设喻(类比)的手法进行说理劝谏,由其表达效果可知,给别人提建议或意见的时候,要注意说话的方式,尽量含蓄委婉,使对方乐于接受。据此作答,意思对即可。

【答案】他们都运用了设喻(类比)说理的方法(1分)。带给我的启示是:给别人提建议或意见的时候,要注意说话的方式,尽量含蓄委婉,使对方乐于接受。(2分)(言之有理即可)

考点二:劝说内容

【教材设问】

《诫子书》“思考探究”第三题

联系上下文,说说你对文中“志”与“学”的关系是如何理解的。

设计意图:引导学生在把握基本内容的基础上,深入理解作者的思想。

《出师表》

“思考探究”第二题

课文前半部分,诸葛亮就国内政治问题向后主刘禅提出了哪些建议?哪一条最重要?为什么?

设计意图:此题意在培养学生对文言文的理解和领悟能力,帮助学生用自己的话概括文章大意。

【解题指导】

选取文本范围

选择建议的方向

解读题干,明确题干要考查什么。

选取文本信息,概括选取内容,分析文本。

《出师表》

课文前半部分,诸葛亮就国内政治问题向后主刘禅提出了哪些建议?哪一条最重要?为什么?

诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。

亲贤臣,远小人。

建议1

建议2

建议3

从文本中找到诸葛亮提出的政治意见,并用自己的话进行概括。选择最重要的一条建议并说明选择原因

前车之鉴

参考答案:

1.诸葛亮主要提出了三条建议:

(1)“开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气”。建议刘禅广泛听取忠臣的意见,发扬先帝遗德,振奋有理想、有抱负之人的精神。

(2)“宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同”。宫廷和丞相府是一个整体,里面的人都是国家官员,对他们实行提升、惩罚、表扬、批评,应当用同样的标准。

(3)“亲贤臣, 远小人”。亲近贤臣,疏远小人。

2.其中“亲贤远佞”是最重要的建议。

文章以先汉的“兴隆”和后汉的“倾颓”为前车之鉴,以先帝叹惜痛恨桓帝、灵帝昏庸误国为告诫,并以“汉室之隆,可计日而待”为鼓励,促使后主亲贤臣远小人。

原因:只有做到亲贤远佞, 才能广开言路,听取忠谏之言,“昭陛下平明之理”,不致忠奸不分、赏罚不明。

整体阅读,总体把握

在整体阅读完文章,把握文章大意的情况下,结合劝说者进行劝说的原因,多方面理解劝说的主要内容,对其进行分析总结。

1

2

把握全面,分清主次

有时阅读材料提及的不止一个人物,劝说者在劝说过程中可能采用设喻、借事说理的方式,涉及的不止一个事件,表述的不止一层意思,这时就有轻重主次之分,要抓住劝说者主要的方向进行分析和归纳,筛选文中的信息。

【答题方法】

注:对文章主人公——劝说者的言行进行重点关注,结合文章中被劝说对象之前的行为,把握劝说者主要针对的问题,归纳概括出劝说的内容。

臣子谏楚元王

今陛下开三代之业,招文学之士,优游宽容,使得并进。今贤不肖浑觳①,白黑不分,邪正杂糅,忠谗并进。所以营感耳目,感移心意,不可胜载。乘治乱之机,未知孰任,此臣所以寒心者也。夫乘权借势之人,子弟鳞集于朝;羽翼②阴附者众。是以日月无光雪霜夏陨皆怨气之所致也。夫遵衰周③之轨迹,而欲以成太平,犹却行而求及前人也。

【针对训练】

原其所以然者,谗邪并进也。谗邪之所以并进者,由上多疑心。夫执狐疑之心者,来谗贼之口;持不断之意者,开群枉之门④。义邪进则众贤退,群枉盛则正士消。故治乱荣辱之端,在所信任;信任既贤,在于坚固而不移。

(选自《汉书》,有删改)

【注释】①浑觳:同“浑淆”,混杂。②羽翼:左右辅佐的人。③周:指周王朝。④群枉之门:指各种歪门邪道。

文中臣子认为天下风气不正的根本原因在于什么?对此,他向君主提出了哪些建议?

根本原因:君王多疑,做事不果断,不信任贤臣,反而相信谗佞和奸邪之人。

建议:君王应该亲贤远佞。

考点三:劝说目的

【教材设问】

《孙权劝学》“思考探究”第一题

孙权为什么要劝吕蒙学习?

设计意图:引导学生理解课文大意,把握人物对话的妙处。

劝说原因

【解题指导】

第一步:解读题干,得出本题考查什么。

《孙权劝学》

孙权为什么要劝吕蒙学习?

第二步:

①回归文本,定位答案位置为文章开头:“初,权谓吕蒙曰……自以为大有所益。”

②把握文本内容,确定劝说原因:权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”

第三步:用自己的话翻译劝说原因。

参考答案:

孙权认为学习对执掌军权的吕蒙来说,尤为重要。

吕蒙要学习的原因

抓开头

绝大多数的劝说类文言文中,劝说者向被劝说对象就某事进行劝说的原因,一般在文章开头就会直接阐明,所以要重点把握文章开头。

1

看事件发展初期

劝说者劝说的原因还会在劝说和被劝说双方在文中的前几次对话或被劝说对象的行为中体现,要重点关注与此相关的语句。

2

劝说者性格、品质描写

通过分析与主人公有关的事件,提炼人物的性格特征来分析。

3

答题方法

【针对训练】(2023广东卷)

【甲】于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妻畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。令初下,群臣进谏,门庭若市:数月之后,时时而间进:期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。此所谓战胜于朝廷。

(选自《战国策·齐策一)

【乙】贞观中,太子承乾数亏礼度,侈纵日甚。太子左庶子于志宁撰《谏苑》二十卷讽之。是时太子右庶子孔颖达每犯颜进谏,承乾乳母遂安夫人谓颖达曰:“太子长成,何宜屡得面折?”对曰:“蒙国厚恩,死无所恨。”谏诤愈切。承乾令撰《孝经义疏》,颖达又因文见意,愈广规谏之道。太宗并嘉纳之,二人各赐帛五百匹,黄金一斤,以励承乾之意。

(选自《贞观政要》)

根据【甲】【乙】两篇选文,把下面对话补充完整。

【答案】(1)邹忌劝说齐威王,是为了使齐威王采纳群言,使齐国大治;孔颖达进谏是为了劝谏太子不要违反礼仪法度、奢侈放纵。

(2)邹忌推己及人,类比说理,委婉劝谏;孔颖达不畏皇权,敢于直谏。

读快意书,对佳山水

汝辈今皆年富力强,饱食温衣,血气未定,岂能无所嗜好?古人云:凡人欲饮酒博弈,一切嬉戏之事,必皆觅伴侣为之,独读快意书、对“佳山水,可以独自怡悦。一切嗜欲之事,好之有乐,则必有苦,惟读书与对佳山水,止有乐而无苦。今架有藏书,离城数里有佳山水,汝曹①与其狎②无益之友,听无益之谈,赴无益之应酬,曷若③珍重难得之岁月,纵读难得之诗书,快对难得之山水乎!我见汝曹所作诗文,皆有才情、有思致、有性情,非梦梦④全无所得于中者,故以此谆谆告之。

(选自《聪训斋语》,有删改)

【注释】①汝曹:你们。②狎:亲昵,亲近。③曷若:不如。④梦梦:昏聩,昏乱。

本文是作者张英写给家中后辈的文章。阅读选文,说说张英给家中的后辈写本文的目的是什么 请用自己的话回答。

【答案】告诫子女不要亲近对自己没有益处的朋友、空谈阔论,忙于对自己没有益处的社交、沉溺于享乐之事,而要珍惜时间,多读诗书、欣赏山水。

齐鲁长勺之战,鲁国能够以弱胜强的主要原因是什么?试结合课文简要分析。

设计意图:此题旨在帮助学生深入理解文章内容。

《曹刿论战》“思考探究”第二题

考点四:劝说结果产生的原因

【教材设问】

设计意图:引导学生关注邹忌的讽谏艺术,理解课文的主要内容,并能对此进行评价。

除了高超的语言艺术,邹忌劝谏成功还有哪些重要因素?说说你的看法。

《邹忌讽齐王纳谏》

“思考探究”第二题

【解题指导】

《曹刿论战》

解读题干,明确题干要考查什么。

分析鲁国以弱胜强的原因

齐鲁长勺之战,鲁国能够以弱胜强的主要原因是什么?试结合课文简要分析。

回归文本,定位课文内容,依据课文分析取胜原因:

“公将战,曹刿请见。其乡人曰:‘肉食者谋之,又何间焉?’刿曰:‘肉食者鄙,未能远谋。’乃入见。”

鲁庄公虚心纳谏

“问:‘何以战?’公曰:‘衣食所安,弗敢专也,必以分人。’对曰:‘小惠未遍,民弗从也。’公曰:‘牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。’对曰:‘小信未孚,神弗福也。’公曰:‘小大之狱,虽不能察,必以情。’对曰:‘忠之属也。可以一战。战则请从。’”

政治上:取信于民

民心向背

“既克,公问其故。对曰:‘夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。’”

君主知人善用,

谦虚好学

运用正确的战略战术,掌握时机

兵不厌诈

保持高度警惕

知己知彼,运筹帷幄

组织答案,规范答题语言

参考答案:

1.政治上取信于民。鲁庄公和曹刿的战前对话说明曹刿的军事思想是以民心向背为基础的。

2.运用正确的战略战术,掌握时机。曹刿根据“彼竭我盈”时的进攻,扭转了双方力量的优劣关系,一举溃敌。

3.知己知彼,运筹帷幄。取胜之后,深知兵不厌诈之道,在“辙乱旗靡”时追击,善用计的同时,也时刻保持高度警惕,防止被伏击。

4.鲁庄公知人善用,虚心纳谏。

劝说者:重点关注描写劝说者言行的句子,对文中关于劝说者为什么劝说,他的这次劝说内容有什么事实或理论根据,以及他采取了怎样的劝说方式等问题要进行理解总结。

答题方法

分析劝说结果的原因,应从以下所提到的两个角度入手:

被劝说者:劝说是一件双向的事,从被劝说者的语言、态度中,把握他的反应对于劝说结果的影响。

【针对训练】(2022四川广安卷)

【甲】十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

【乙】楚庄王欲伐陈①,使人视之。使者曰:“陈不可伐也。”庄王曰:“何故?”对曰:“其城郭高,沟洫②深,蓄积多也。”宁国③曰:“陈可伐也。夫陈,小国也,而蓄积多,赋敛重也,则民怨上矣。城郭高,沟洫深,则民力罢④矣。兴兵伐之,陈可取也。”庄王听之,遂取陈焉。

(选自《楚庄王欲伐陈》)

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

(选自《曹刿论战》)

鲁庄公和楚庄王最终取胜的共同原因是什么?

【解析】本题考查对取胜的共同原因的分析和总结。【甲】文鲁庄公听取了曹刿的建议,采取了正确的战略战术,终于使弱鲁战胜了强齐。从【乙】文“庄王听之,遂取陈焉”可知,楚庄王听取了大臣宁国的建议并采取了行动,攻下了陈国。据此可知,鲁庄公和楚庄王最终取胜的共同原因是他们都善于听取他人的正确建议。

【答案】都善于听取正确的意见等(答“取信于民”不得分)。(意思相近,言之成理即可)

秦穆公兴师袭郑

秦穆公兴门师,将以袭郑,蹇叔①曰:“不可。臣闻袭国者,以车不过百里,以人不过三十里,为其谋未及发泄也,甲兵未及锐弊也,粮食未及乏绝也,人民未及罢病也。皆以其气之高与其力之盛至,是以犯敌能威,今行数千里,又数绝②诸侯之地以袭国,臣不知其可也。君重③图之!”穆公不听。蹇叔送师,衰绖④而哭之。师遂行,过周而东,郑贾人弦高矫⑤郑伯之命,以十二牛劳秦师而宾之。三帅乃惧而谋曰:“吾行数千里以袭人,未至而人已知之,其备必先成,不可袭也。”还师而去。

当此之时,先轸⑥举兵而与秦师遇于觳⑦,大破之,擒其三帅以归。穆公闻之,素服临庙以说于众。故老子曰:“知而不知,尚矣;不知而知,病也。”

(选自《淮南子·道应训》,有删改)

【注释】①蹇(jiǎn)叔:春秋时期著名政治家和军事家。②绝:横渡,越过。③重:再次,重新。④衰绖(dié):穿着丧服。⑤矫:假托。⑥先轸(zhěn):晋国名将、军事家。⑦觳(xiáo):同“崤”,山名,指崤山。

同样是与别国作战,本文中秦军大败,《曹刿论战》中鲁国战胜齐国,造成这种不同结果的原因分别是什么?

【答案】原因:本文中秦穆公刚愎自用,自以为是,不听取蹇叔的意见;将领反应愚钝,没有准确的军事判断;《曹刿论战》中鲁庄公知人善用、任人唯贤,善于纳谏;曹刿具有卓越的军事才能,指挥得当。

同课章节目录