第1课 从食物采集到食物生产 课件(共24张PPT)--2024届高三统编版(2019)高中历史选择性必修2一轮复习

文档属性

| 名称 | 第1课 从食物采集到食物生产 课件(共24张PPT)--2024届高三统编版(2019)高中历史选择性必修2一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-11 00:29:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

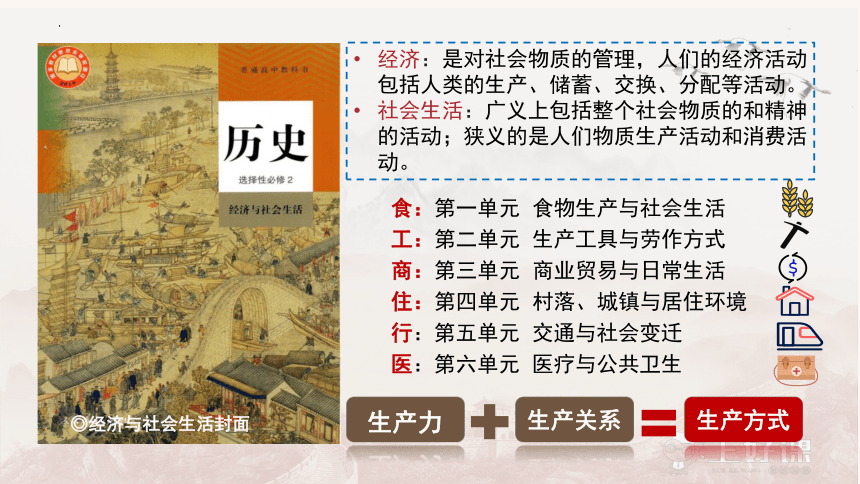

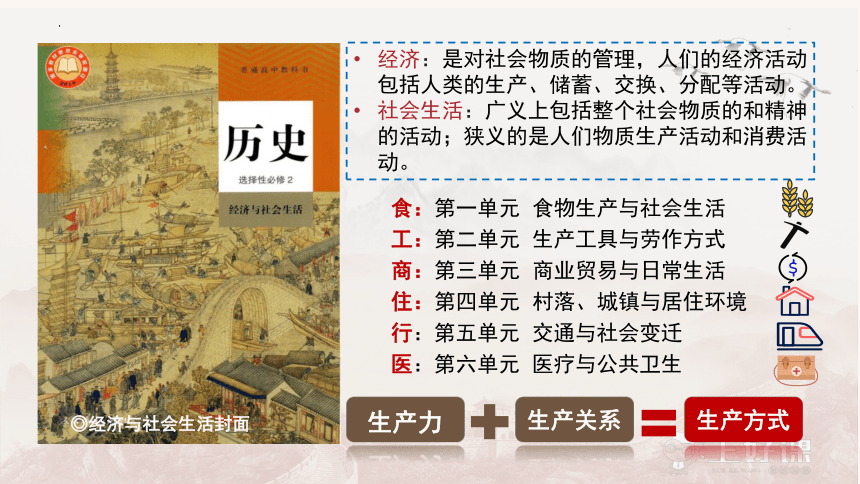

经济:是对社会物质的管理,人们的经济活动包括人类的生产、储蓄、交换、分配等活动。

社会生活:广义上包括整个社会物质的和精神的活动;狭义的是人们物质生产活动和消费活动。

食:第一单元 食物生产与社会生活

工:第二单元 生产工具与劳作方式

商:第三单元 商业贸易与日常生活

住:第四单元 村落、城镇与居住环境

行:第五单元 交通与社会变迁

医:第六单元 医疗与公共卫生

生产力

生产关系

生产方式

◎经济与社会生活封面

第一单元 食物生产与社会生活

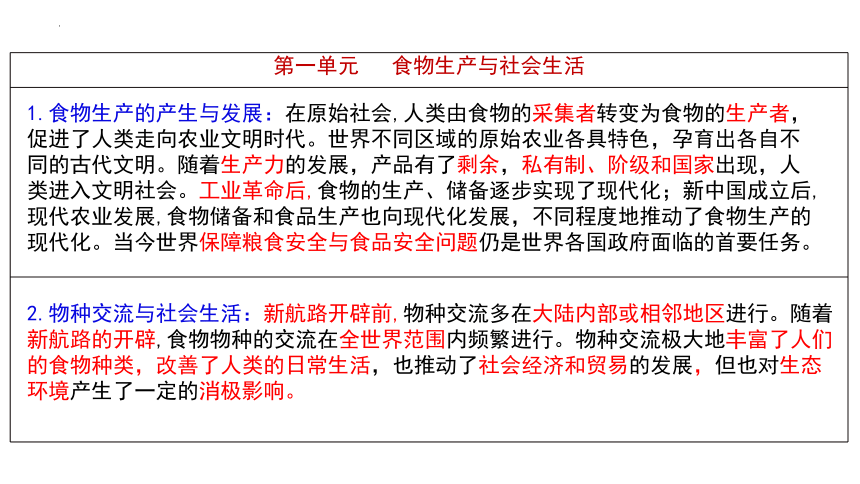

1.食物生产的产生与发展:在原始社会,人类由食物的采集者转变为食物的生产者,促进了人类走向农业文明时代。世界不同区域的原始农业各具特色,孕育出各自不同的古代文明。随着生产力的发展,产品有了剩余,私有制、阶级和国家出现,人类进入文明社会。工业革命后,食物的生产、储备逐步实现了现代化;新中国成立后,现代农业发展,食物储备和食品生产也向现代化发展,不同程度地推动了食物生产的现代化。当今世界保障粮食安全与食品安全问题仍是世界各国政府面临的首要任务。

2.物种交流与社会生活:新航路开辟前,物种交流多在大陆内部或相邻地区进行。随着新航路的开辟,食物物种的交流在全世界范围内频繁进行。物种交流极大地丰富了人们的食物种类,改善了人类的日常生活,也推动了社会经济和贸易的发展,但也对生态环境产生了一定的消极影响。

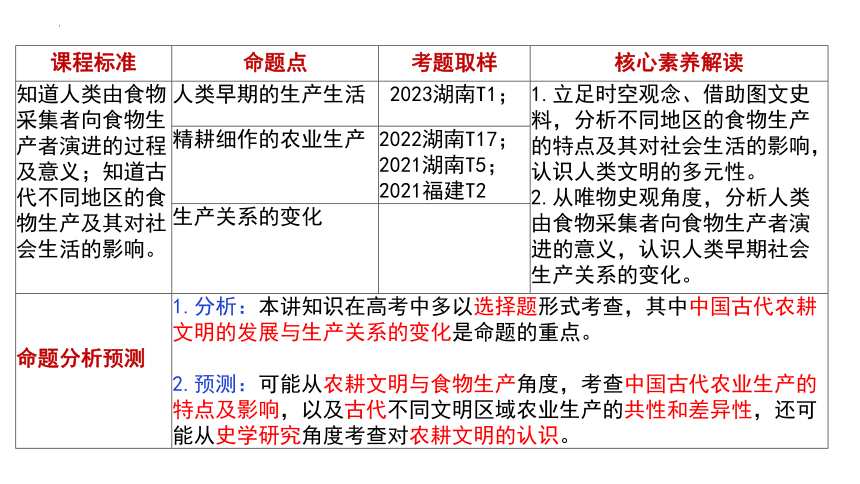

课程标准 命题点 考题取样 核心素养解读

知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义;知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响。 人类早期的生产生活 2023湖南T1; 1.立足时空观念、借助图文史料,分析不同地区的食物生产的特点及其对社会生活的影响,认识人类文明的多元性。

2.从唯物史观角度,分析人类由食物采集者向食物生产者演进的意义,认识人类早期社会生产关系的变化。

精耕细作的农业生产 2022湖南T17;2021湖南T5;2021福建T2

生产关系的变化

命题分析预测 1.分析:本讲知识在高考中多以选择题形式考查,其中中国古代农耕文明的发展与生产关系的变化是命题的重点。 2.预测:可能从农耕文明与食物生产角度,考查中国古代农业生产的特点及影响,以及古代不同文明区域农业生产的共性和差异性,还可能从史学研究角度考查对农耕文明的认识。

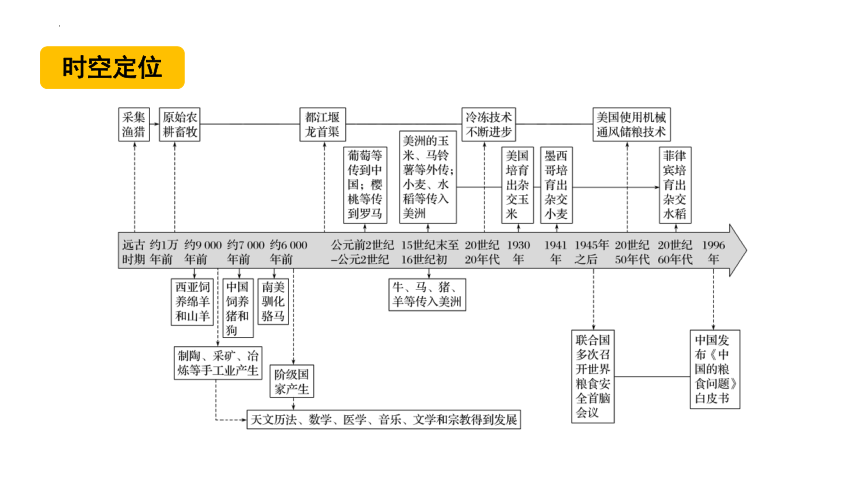

时空定位

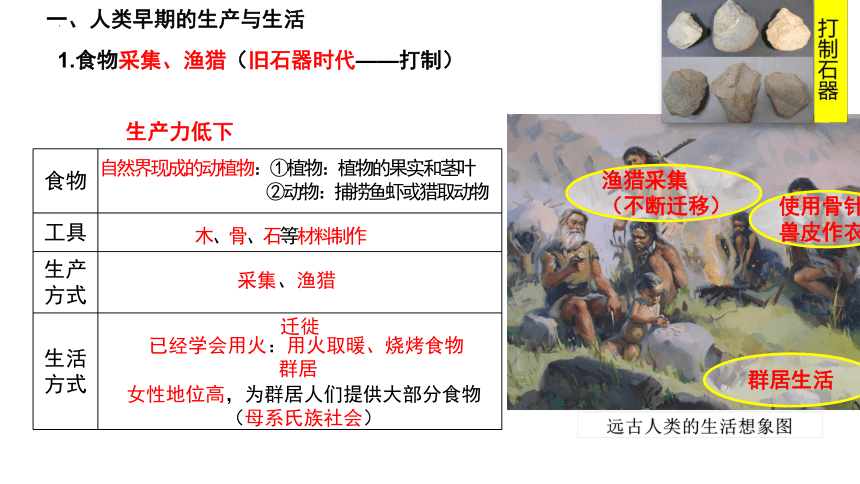

1.食物采集、渔猎(旧石器时代——打制)

生产力低下

食物

工具

生产方式

生活 方式

自然界现成的动植物:①植物:植物的果实和茎叶

②动物:捕捞鱼虾或猎取动物

木、骨、石等材料制作

采集、渔猎

已经学会用火:用火取暖、烧烤食物

迁徙

群居

女性地位高,为群居人们提供大部分食物(母系氏族社会)

一、人类早期的生产与生活

渔猎采集(不断迁移)

使用骨针,兽皮作衣

群居生活

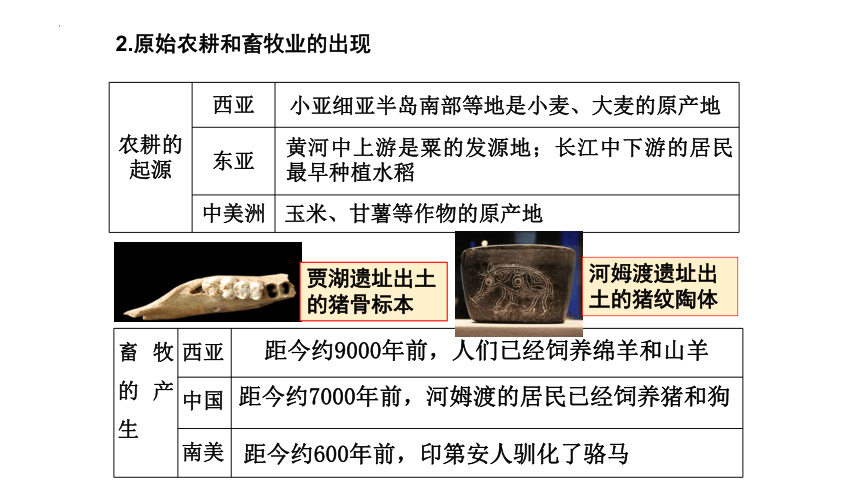

农耕的起源 西亚

东亚

中美洲

畜牧的产生 西亚

中国

南美

贾湖遗址出土的猪骨标本

河姆渡遗址出土的猪纹陶体

小亚细亚半岛南部等地是小麦、大麦的原产地

黄河中上游是粟的发源地;长江中下游的居民最早种植水稻

玉米、甘薯等作物的原产地

距今约9000年前,人们已经饲养绵羊和山羊

距今约7000年前,河姆渡的居民已经饲养猪和狗

距今约600年前,印第安人驯化了骆马

2.原始农耕和畜牧业的出现

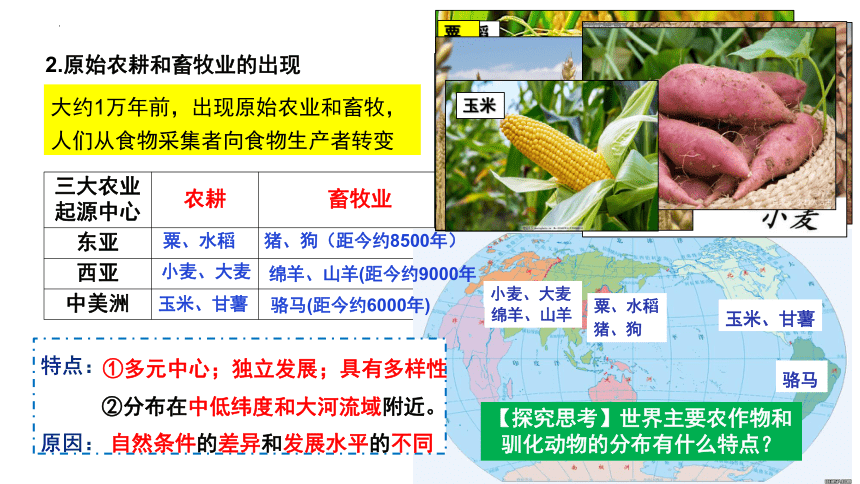

2.原始农耕和畜牧业的出现

三大农业 起源中心 农耕 畜牧业

东亚

西亚

中美洲

粟、水稻

小麦、大麦

玉米、甘薯

猪、狗(距今约8500年)

绵羊、山羊(距今约9000年

骆马(距今约6000年)

骆马

绵羊、山羊

小麦、大麦

粟、水稻

玉米、甘薯

猪、狗

水稻

粟

甘薯

玉米

大约1万年前,出现原始农业和畜牧,人们从食物采集者向食物生产者转变

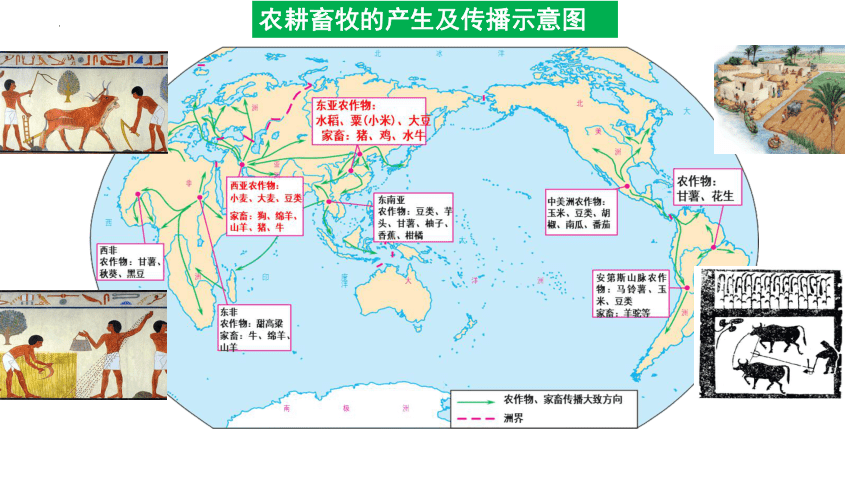

【探究思考】世界主要农作物和驯化动物的分布有什么特点?

特点:

原因:

①多元中心;独立发展;具有多样性

自然条件的差异和发展水平的不同

②分布在中低纬度和大河流域附近。

农耕畜牧的产生及传播示意图

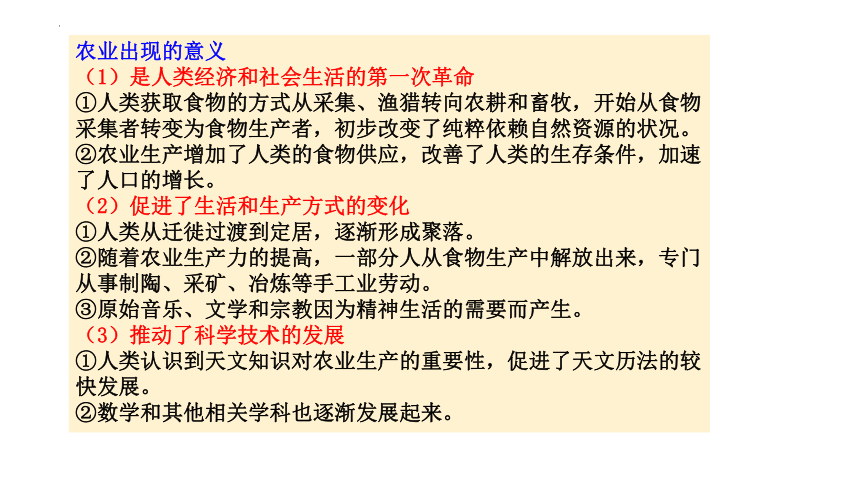

农业出现的意义

(1)是人类经济和社会生活的第一次革命

①人类获取食物的方式从采集、渔猎转向农耕和畜牧,开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。

②农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

(2)促进了生活和生产方式的变化

①人类从迁徙过渡到定居,逐渐形成聚落。

②随着农业生产力的提高,一部分人从食物生产中解放出来,专门从事制陶、采矿、冶炼等手工业劳动。

③原始音乐、文学和宗教因为精神生活的需要而产生。

(3)推动了科学技术的发展

①人类认识到天文知识对农业生产的重要性,促进了天文历法的较快发展。

②数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

【史论归纳】人类历史上三次社会分工

(1)第一次分工:原始社会后期发生了畜牧业同农业的分离。使原始人类征服自然的能力有了提高,促进了劳动生产率的增长,引起了部落间的产品交换,为私有制的产生创造了物质前提。

(2)第二次分工:手工业和农业的分工,发生于原始社会末期。这次社会大分工促进了劳动生产率的进一步提高,促使私有制的形成。

(3)第三次分工:奴隶社会初期出现了专门经营商品买卖的商人。它促进了奴隶制的巩固和发展,积累了商业资本,脑力劳动开始从体力劳动中分离出来。

四大文明古国分别是?分布有何特点?原因是什么?

共同特征:

出现在适合农业耕作的大河流域,各个文明古国的灌溉农业发达;统治者重视水利工程的修建。

非洲尼罗河流域:

古埃及文明

西亚两河流域:古巴比伦文明

南亚印度河和恒河流域:古印度文明

中国黄河和长江流域:古代中国文明

共同特征:出现在适合农业耕作的大河流域,灌溉农业发达;

原因:减少水旱灾害的影响;统治者的重视修建水利工程。

1.文明的共性

二、不同地区的食物生产与社会生活

文明早期发展的特点:基本独立发展,明显多元的特征

(文明的发展是共性与个性的统一)。

个性:区域性食物生产和社会生活

地区 食物生产 土地制度和政策

两河流域和尼罗河流域 ①种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜。②古埃及形成以尼罗河为中心的农业体系。 ①古巴比伦王国:王室、神庙、政府官员、贵族、商人等拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。

②古埃及:土地主要由王室和神庙占有。

黄河流域和长江流域 ①主要分为北方粟麦农业区 和南方稻作农业区。②商周时期,农夫集体耕作。 ③战国以后,铁器得到推广,铁犁牛耕应用,以家庭 为基本单位进行生产。 ④秦汉到隋唐:逐渐形成北方旱田和南方水田两种精耕细作 的农业技术体系。 ①商和西周时期,土地掌握在君主和各级贵族 手中。

②秦以后,统治者为了维护统治,推行重农抑商政策。

古代希腊、罗马 ①大麦和小麦从西亚传入希腊,实行谷物与蔬菜轮作,建果园,从事农产品加工。 ②古罗马以谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄。 ①古希腊城邦只有公民拥有土地,农业生产中使用奴隶劳动的现象非常普遍。②古罗马实行土地国有,以家庭为单位生产,随着征服扩张,小农逐渐破产。

古代美洲 主要粮食作物是玉米、甘薯 、马铃薯。 阿兹特克人的土地除了贵族私有的部分外,还有村社 的公有土地。

古埃及人放牧壁画残片

这幅古埃及墓葬壁画,反映了古埃及人放牛的场景。

食物生产:主要种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜。

古巴比伦王国 ①王室和神庙拥有很多土地,政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。

②颁布《汉谟拉比法典》。

古埃及 ①土地主要由王室和神庙占有。

②以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运。

两河流域和尼罗河流域

南方:稻作农业区

北方:粟麦农业区

秦汉——隋唐

汉

龙首渠

秦国

都江堰

商与西周

奴隶主土地国有制,集体耕作。

战国以后

铁犁牛耕促进生产效率提高。以家庭为基本单位

秦以后

重农抑商

古代中国

食物生产

土地制度

农业技术

经济政策

水利工程

农业技术体系

商周:土地国有,集体耕作;战国以后:小农经济

(战国)都江堰、郑国渠、芍陂,(西汉)龙首渠

重农抑商

战国以后,铁犁牛耕

北粟南稻(后为北麦南稻)

至隋唐,形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系

精耕细作:

通过投入更多的劳动、更多的肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度等方式提高单位面积产量。

表现:生产工具的改进、生产经验总结、水利技术的提高、高产农作物的种植等等。

古希腊:

材料:如同古代社会的其它文明一样,希腊文明从根本上说是农业文明,其农业特征反映在社会的各个方面。从观念上看,土地被认为是最重要而且最可靠的财富资源,相应地,农业成为高贵的职业,而工商业则被看成是卑贱的职业,不符合上等人的身份,这种观念最为明显地反映在贵族阶层的社会心理中。从社会的经济结构来看,农业是社会的经济支柱,也是城邦最重要的经济来源。

——黄洋《希腊城邦社会的农业特征》

【思考】阅读材料及教材P5页的内容思考古希腊农业具有什么特点?

(1)主要粮食作物:西亚传入的大麦、小麦

(2)谷物与蔬菜轮作;建果园,种植葡萄和橄榄,并加工成葡萄酒和橄榄油

(3)奴隶制经济,普遍使用奴隶劳动。

古代罗马

食物种类:以谷物生产为主,种植橄榄和葡萄

土地所有权:

经济模式:小农经济

(以家庭为单位进行生产)

发展结果:随着征服扩张,贵族或富人获得越来越多的土地,小农逐渐破产

【课堂探究】结合材料并联系教材知识,分析古罗马农业发展有何表现?

国有→私有(家庭小农经济)

古代美洲:

材料:(阿兹特克)土地归公社所有,分给各个家族共同耕种。此外,还有专门供养祭司和军事首领的土地以及供军需用的军用地。这些土地用公社成员和奴隶来耕作。奴隶主要由战俘和债务奴隶构成,贵族和祭司一般都占有奴隶,用以从事耕作和建筑等劳动。奴隶也是买卖的对象。

——吴于廑、齐世荣《世界史·古代史》(上卷)

【思考】结合教材与材料,分析古代美洲农业发展有何表现?

(1)主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯

(2)土地制度:村社土地公有制(每家有一块份地,两年不耕,村社收回)

【名词解释】 生产力; 生产关系

【生产力】人类利用自然、征服自然、改造自然的能力。

基本要素是:①生产工具;

②劳动对象;

③劳动者。

【生产关系】人们在物质资料生产过程的各个环节中发生的相互关系的总和。

内容: ①生产资料所有制的形式;

②人们在生产中的地位和相互关系;

③产品分配的形式。

【马克思主义唯物史观】

生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力 。

农业革命

生产力

生产

方式

男女性别地位变化

剩余产品

私有制

部落首领把集体

财务据为己有

贫富

分化

阶级产生

国家

强制机关

生产关系的变化

战争

剩余产品掠夺

自由民VS奴隶

阶级矛盾不可调和的产物

生产关系是指人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系,是生产方式的社会形式。包括生产资料所有制的形式;人们在生产中的地位和相互关系;产品分配的形式等。

材料:军队、法庭、监狱、政府等的出现标志着国家的诞生。

——詹子庆主编 《中国古代史》

三、生产关系的变化

三、生产关系的变化

1.根本条件:随着农业产生,生产力发展,出现了剩余产品。

2.主要表现

社会结构 男子开始在生产中占据主导地位,妇女主要从事家务劳动和家庭副业,女子在农业生产中逐渐退居从属地位。

阶级关系 氏族内部出现了贫富分化 ,有了自由民和奴隶的差别,随着剩余产品的增加和私有制的出现,阶级产生了。

治理方式 为了调节阶级之间的利益冲突,国家 应运而生。

【探究】世界不同地区人类文明的特点

农业是人类文明的摇篮,人类文明具有统一性

世界各地农业各具特色,人类文明呈现多样性

课堂小结

从食物采集到食物生产

人类早期的生产生活

不同地区的食物生产与社会生活

生产关系的变化:随着农业的产生,私有制和阶级的出现,国家应运而生

食物采集:木石骨器;学会用火

食物生产

农业:主要起源于东亚、西亚和中美洲

畜牧业:随农业和定居而产生

古巴比伦:王室、神庙和贵族拥有很多土地

古代埃及:土地主要由王室和神庙占有;宗教信仰

古代中国:南稻北粟;土地掌握在各级贵族手中;铁犁牛耕;重农抑商;兴修水利;精耕细作……

古代希腊:因地制宜;城邦公民拥有土地

古代美洲:土地贵族私有和村社公有

1.(2023·湖北·统考高考真题)象形文字在一定程度上可以反映创字时的生态环境、经济生活和思想观念等。下表是“农”字的演变历程,其创意是在树木众多的地方以蜃(蚌壳)制工具从事劳作。“农”字的创制可反映当时( )

A.天人合一的宇宙观念

B.渔猎采集的劳动方式

C.形神兼备的书画艺术

D.原始农耕的生产状况

【答案】D【详解】据本题材料“在树木众多的地方以蜃(蚌壳)制工具从事劳作。”并结合所学知识可知,在原始的自然条件下,采用简陋的石器、棍棒等生产工具,从事简单农事活动的农业。这一时期木石工具仍在广泛使用,耒耜和锄钁是当时的主要农具,“农”字的创制可反映当时原始农耕的生产状况,D项正确;

2.(2022·山东高考·11)图3为世界物种交流过程中两种作物的传播路线示意图,两种作物是( )

A.小麦、玉米

B.玉米、水稻

C.小麦、甘蔗

D.水稻、甘蔗

【答案】C【解析】据图可知,白色箭头所代表的的农作物从西亚向东亚、欧洲、非洲、美洲、大洋洲等地传播,黑色箭头所代表的的农作物从南太平洋向南亚、东亚、非洲、欧洲等地传播,所以两种作物是小麦(西亚)、甘蔗(南太平洋新几内亚群岛),故选C项;玉米原产于美洲,图中美洲是传入地,排除A项;玉米原产于美洲,水稻原产于中国,图中美洲、中国是传入地,排除B项;水稻原产于中国,图中中国是传入地,排除D项。

经济:是对社会物质的管理,人们的经济活动包括人类的生产、储蓄、交换、分配等活动。

社会生活:广义上包括整个社会物质的和精神的活动;狭义的是人们物质生产活动和消费活动。

食:第一单元 食物生产与社会生活

工:第二单元 生产工具与劳作方式

商:第三单元 商业贸易与日常生活

住:第四单元 村落、城镇与居住环境

行:第五单元 交通与社会变迁

医:第六单元 医疗与公共卫生

生产力

生产关系

生产方式

◎经济与社会生活封面

第一单元 食物生产与社会生活

1.食物生产的产生与发展:在原始社会,人类由食物的采集者转变为食物的生产者,促进了人类走向农业文明时代。世界不同区域的原始农业各具特色,孕育出各自不同的古代文明。随着生产力的发展,产品有了剩余,私有制、阶级和国家出现,人类进入文明社会。工业革命后,食物的生产、储备逐步实现了现代化;新中国成立后,现代农业发展,食物储备和食品生产也向现代化发展,不同程度地推动了食物生产的现代化。当今世界保障粮食安全与食品安全问题仍是世界各国政府面临的首要任务。

2.物种交流与社会生活:新航路开辟前,物种交流多在大陆内部或相邻地区进行。随着新航路的开辟,食物物种的交流在全世界范围内频繁进行。物种交流极大地丰富了人们的食物种类,改善了人类的日常生活,也推动了社会经济和贸易的发展,但也对生态环境产生了一定的消极影响。

课程标准 命题点 考题取样 核心素养解读

知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义;知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响。 人类早期的生产生活 2023湖南T1; 1.立足时空观念、借助图文史料,分析不同地区的食物生产的特点及其对社会生活的影响,认识人类文明的多元性。

2.从唯物史观角度,分析人类由食物采集者向食物生产者演进的意义,认识人类早期社会生产关系的变化。

精耕细作的农业生产 2022湖南T17;2021湖南T5;2021福建T2

生产关系的变化

命题分析预测 1.分析:本讲知识在高考中多以选择题形式考查,其中中国古代农耕文明的发展与生产关系的变化是命题的重点。 2.预测:可能从农耕文明与食物生产角度,考查中国古代农业生产的特点及影响,以及古代不同文明区域农业生产的共性和差异性,还可能从史学研究角度考查对农耕文明的认识。

时空定位

1.食物采集、渔猎(旧石器时代——打制)

生产力低下

食物

工具

生产方式

生活 方式

自然界现成的动植物:①植物:植物的果实和茎叶

②动物:捕捞鱼虾或猎取动物

木、骨、石等材料制作

采集、渔猎

已经学会用火:用火取暖、烧烤食物

迁徙

群居

女性地位高,为群居人们提供大部分食物(母系氏族社会)

一、人类早期的生产与生活

渔猎采集(不断迁移)

使用骨针,兽皮作衣

群居生活

农耕的起源 西亚

东亚

中美洲

畜牧的产生 西亚

中国

南美

贾湖遗址出土的猪骨标本

河姆渡遗址出土的猪纹陶体

小亚细亚半岛南部等地是小麦、大麦的原产地

黄河中上游是粟的发源地;长江中下游的居民最早种植水稻

玉米、甘薯等作物的原产地

距今约9000年前,人们已经饲养绵羊和山羊

距今约7000年前,河姆渡的居民已经饲养猪和狗

距今约600年前,印第安人驯化了骆马

2.原始农耕和畜牧业的出现

2.原始农耕和畜牧业的出现

三大农业 起源中心 农耕 畜牧业

东亚

西亚

中美洲

粟、水稻

小麦、大麦

玉米、甘薯

猪、狗(距今约8500年)

绵羊、山羊(距今约9000年

骆马(距今约6000年)

骆马

绵羊、山羊

小麦、大麦

粟、水稻

玉米、甘薯

猪、狗

水稻

粟

甘薯

玉米

大约1万年前,出现原始农业和畜牧,人们从食物采集者向食物生产者转变

【探究思考】世界主要农作物和驯化动物的分布有什么特点?

特点:

原因:

①多元中心;独立发展;具有多样性

自然条件的差异和发展水平的不同

②分布在中低纬度和大河流域附近。

农耕畜牧的产生及传播示意图

农业出现的意义

(1)是人类经济和社会生活的第一次革命

①人类获取食物的方式从采集、渔猎转向农耕和畜牧,开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。

②农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

(2)促进了生活和生产方式的变化

①人类从迁徙过渡到定居,逐渐形成聚落。

②随着农业生产力的提高,一部分人从食物生产中解放出来,专门从事制陶、采矿、冶炼等手工业劳动。

③原始音乐、文学和宗教因为精神生活的需要而产生。

(3)推动了科学技术的发展

①人类认识到天文知识对农业生产的重要性,促进了天文历法的较快发展。

②数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

【史论归纳】人类历史上三次社会分工

(1)第一次分工:原始社会后期发生了畜牧业同农业的分离。使原始人类征服自然的能力有了提高,促进了劳动生产率的增长,引起了部落间的产品交换,为私有制的产生创造了物质前提。

(2)第二次分工:手工业和农业的分工,发生于原始社会末期。这次社会大分工促进了劳动生产率的进一步提高,促使私有制的形成。

(3)第三次分工:奴隶社会初期出现了专门经营商品买卖的商人。它促进了奴隶制的巩固和发展,积累了商业资本,脑力劳动开始从体力劳动中分离出来。

四大文明古国分别是?分布有何特点?原因是什么?

共同特征:

出现在适合农业耕作的大河流域,各个文明古国的灌溉农业发达;统治者重视水利工程的修建。

非洲尼罗河流域:

古埃及文明

西亚两河流域:古巴比伦文明

南亚印度河和恒河流域:古印度文明

中国黄河和长江流域:古代中国文明

共同特征:出现在适合农业耕作的大河流域,灌溉农业发达;

原因:减少水旱灾害的影响;统治者的重视修建水利工程。

1.文明的共性

二、不同地区的食物生产与社会生活

文明早期发展的特点:基本独立发展,明显多元的特征

(文明的发展是共性与个性的统一)。

个性:区域性食物生产和社会生活

地区 食物生产 土地制度和政策

两河流域和尼罗河流域 ①种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜。②古埃及形成以尼罗河为中心的农业体系。 ①古巴比伦王国:王室、神庙、政府官员、贵族、商人等拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。

②古埃及:土地主要由王室和神庙占有。

黄河流域和长江流域 ①主要分为北方粟麦农业区 和南方稻作农业区。②商周时期,农夫集体耕作。 ③战国以后,铁器得到推广,铁犁牛耕应用,以家庭 为基本单位进行生产。 ④秦汉到隋唐:逐渐形成北方旱田和南方水田两种精耕细作 的农业技术体系。 ①商和西周时期,土地掌握在君主和各级贵族 手中。

②秦以后,统治者为了维护统治,推行重农抑商政策。

古代希腊、罗马 ①大麦和小麦从西亚传入希腊,实行谷物与蔬菜轮作,建果园,从事农产品加工。 ②古罗马以谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄。 ①古希腊城邦只有公民拥有土地,农业生产中使用奴隶劳动的现象非常普遍。②古罗马实行土地国有,以家庭为单位生产,随着征服扩张,小农逐渐破产。

古代美洲 主要粮食作物是玉米、甘薯 、马铃薯。 阿兹特克人的土地除了贵族私有的部分外,还有村社 的公有土地。

古埃及人放牧壁画残片

这幅古埃及墓葬壁画,反映了古埃及人放牛的场景。

食物生产:主要种植大麦和小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜。

古巴比伦王国 ①王室和神庙拥有很多土地,政府官员、贵族、商人等也拥有土地,他们合伙经营或将土地出租给佃户。

②颁布《汉谟拉比法典》。

古埃及 ①土地主要由王室和神庙占有。

②以尼罗河为中心的农业体系决定了整个古埃及的命运。

两河流域和尼罗河流域

南方:稻作农业区

北方:粟麦农业区

秦汉——隋唐

汉

龙首渠

秦国

都江堰

商与西周

奴隶主土地国有制,集体耕作。

战国以后

铁犁牛耕促进生产效率提高。以家庭为基本单位

秦以后

重农抑商

古代中国

食物生产

土地制度

农业技术

经济政策

水利工程

农业技术体系

商周:土地国有,集体耕作;战国以后:小农经济

(战国)都江堰、郑国渠、芍陂,(西汉)龙首渠

重农抑商

战国以后,铁犁牛耕

北粟南稻(后为北麦南稻)

至隋唐,形成北方旱田和南方水田两种精耕细作的农业技术体系

精耕细作:

通过投入更多的劳动、更多的肥料、改进生产工具、提高耕作技术、修建水利工程、改进耕作制度等方式提高单位面积产量。

表现:生产工具的改进、生产经验总结、水利技术的提高、高产农作物的种植等等。

古希腊:

材料:如同古代社会的其它文明一样,希腊文明从根本上说是农业文明,其农业特征反映在社会的各个方面。从观念上看,土地被认为是最重要而且最可靠的财富资源,相应地,农业成为高贵的职业,而工商业则被看成是卑贱的职业,不符合上等人的身份,这种观念最为明显地反映在贵族阶层的社会心理中。从社会的经济结构来看,农业是社会的经济支柱,也是城邦最重要的经济来源。

——黄洋《希腊城邦社会的农业特征》

【思考】阅读材料及教材P5页的内容思考古希腊农业具有什么特点?

(1)主要粮食作物:西亚传入的大麦、小麦

(2)谷物与蔬菜轮作;建果园,种植葡萄和橄榄,并加工成葡萄酒和橄榄油

(3)奴隶制经济,普遍使用奴隶劳动。

古代罗马

食物种类:以谷物生产为主,种植橄榄和葡萄

土地所有权:

经济模式:小农经济

(以家庭为单位进行生产)

发展结果:随着征服扩张,贵族或富人获得越来越多的土地,小农逐渐破产

【课堂探究】结合材料并联系教材知识,分析古罗马农业发展有何表现?

国有→私有(家庭小农经济)

古代美洲:

材料:(阿兹特克)土地归公社所有,分给各个家族共同耕种。此外,还有专门供养祭司和军事首领的土地以及供军需用的军用地。这些土地用公社成员和奴隶来耕作。奴隶主要由战俘和债务奴隶构成,贵族和祭司一般都占有奴隶,用以从事耕作和建筑等劳动。奴隶也是买卖的对象。

——吴于廑、齐世荣《世界史·古代史》(上卷)

【思考】结合教材与材料,分析古代美洲农业发展有何表现?

(1)主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯

(2)土地制度:村社土地公有制(每家有一块份地,两年不耕,村社收回)

【名词解释】 生产力; 生产关系

【生产力】人类利用自然、征服自然、改造自然的能力。

基本要素是:①生产工具;

②劳动对象;

③劳动者。

【生产关系】人们在物质资料生产过程的各个环节中发生的相互关系的总和。

内容: ①生产资料所有制的形式;

②人们在生产中的地位和相互关系;

③产品分配的形式。

【马克思主义唯物史观】

生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力 。

农业革命

生产力

生产

方式

男女性别地位变化

剩余产品

私有制

部落首领把集体

财务据为己有

贫富

分化

阶级产生

国家

强制机关

生产关系的变化

战争

剩余产品掠夺

自由民VS奴隶

阶级矛盾不可调和的产物

生产关系是指人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系,是生产方式的社会形式。包括生产资料所有制的形式;人们在生产中的地位和相互关系;产品分配的形式等。

材料:军队、法庭、监狱、政府等的出现标志着国家的诞生。

——詹子庆主编 《中国古代史》

三、生产关系的变化

三、生产关系的变化

1.根本条件:随着农业产生,生产力发展,出现了剩余产品。

2.主要表现

社会结构 男子开始在生产中占据主导地位,妇女主要从事家务劳动和家庭副业,女子在农业生产中逐渐退居从属地位。

阶级关系 氏族内部出现了贫富分化 ,有了自由民和奴隶的差别,随着剩余产品的增加和私有制的出现,阶级产生了。

治理方式 为了调节阶级之间的利益冲突,国家 应运而生。

【探究】世界不同地区人类文明的特点

农业是人类文明的摇篮,人类文明具有统一性

世界各地农业各具特色,人类文明呈现多样性

课堂小结

从食物采集到食物生产

人类早期的生产生活

不同地区的食物生产与社会生活

生产关系的变化:随着农业的产生,私有制和阶级的出现,国家应运而生

食物采集:木石骨器;学会用火

食物生产

农业:主要起源于东亚、西亚和中美洲

畜牧业:随农业和定居而产生

古巴比伦:王室、神庙和贵族拥有很多土地

古代埃及:土地主要由王室和神庙占有;宗教信仰

古代中国:南稻北粟;土地掌握在各级贵族手中;铁犁牛耕;重农抑商;兴修水利;精耕细作……

古代希腊:因地制宜;城邦公民拥有土地

古代美洲:土地贵族私有和村社公有

1.(2023·湖北·统考高考真题)象形文字在一定程度上可以反映创字时的生态环境、经济生活和思想观念等。下表是“农”字的演变历程,其创意是在树木众多的地方以蜃(蚌壳)制工具从事劳作。“农”字的创制可反映当时( )

A.天人合一的宇宙观念

B.渔猎采集的劳动方式

C.形神兼备的书画艺术

D.原始农耕的生产状况

【答案】D【详解】据本题材料“在树木众多的地方以蜃(蚌壳)制工具从事劳作。”并结合所学知识可知,在原始的自然条件下,采用简陋的石器、棍棒等生产工具,从事简单农事活动的农业。这一时期木石工具仍在广泛使用,耒耜和锄钁是当时的主要农具,“农”字的创制可反映当时原始农耕的生产状况,D项正确;

2.(2022·山东高考·11)图3为世界物种交流过程中两种作物的传播路线示意图,两种作物是( )

A.小麦、玉米

B.玉米、水稻

C.小麦、甘蔗

D.水稻、甘蔗

【答案】C【解析】据图可知,白色箭头所代表的的农作物从西亚向东亚、欧洲、非洲、美洲、大洋洲等地传播,黑色箭头所代表的的农作物从南太平洋向南亚、东亚、非洲、欧洲等地传播,所以两种作物是小麦(西亚)、甘蔗(南太平洋新几内亚群岛),故选C项;玉米原产于美洲,图中美洲是传入地,排除A项;玉米原产于美洲,水稻原产于中国,图中美洲、中国是传入地,排除B项;水稻原产于中国,图中中国是传入地,排除D项。

同课章节目录