广东三年(2021-2023)初中历史模拟题分类汇编---西方列强的侵略和中国人民的抗争(含解析)

文档属性

| 名称 | 广东三年(2021-2023)初中历史模拟题分类汇编---西方列强的侵略和中国人民的抗争(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-11 14:44:26 | ||

图片预览

文档简介

三年广东初中历史模拟题分类汇编之西方列强的侵略和中国人民的抗争

一.选择题(共22小题)

1.(2023 金湾区一模)1842年,美国总统要求国会拨出专款作为驻华委员的经费。国会同意后,美国政府便派遣专使顾盛率三艘军舰来华。美国此举意在( )

A.争取更多殖民利益 B.协助清政府镇压起义

C.借机侵占中国领土 D.展示和推销西式武器

2.(2022 蓬江区二模)鸦片战争后,美国长期执行“小舢板”政策,即跟在英国军舰后面,搭英国以武力迫使中国割地赔款、开放口岸的顺风车,既占到了中国的便宜,但又不成为中国应对的矛盾焦点。最能反映美国这一做法的是( )

A.《望厦条约》的签订 B.《南京条约》的签订

C.《北京条约》的签订 D.《辛丑条约》的签订

3.(2023 湛江一模)第二次鸦片战争后,清王朝面临两股列强势力的钳制。南方列强势力强调扩展商务与经济特权,北方列强势力更注重领土扩张。其中北方列强势力主要是指( )

A.英国 B.法国 C.美国 D.俄国

4.(2023 中山市二模)据英军军官约翰 H.唐恩某年10月7日的日记:“晚上7点,总司令到达,找到了巴特尔旅和我们的法国盟军。法国人有意无意地已经在昨天推进到中国皇帝的夏宫,与我们相距4英里(约6.44千米)。他们已经大规模地抢掠……”他记述的是( )

A.第一次鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

5.(2023 中山市模拟)太平天国运动失败后,从表面上看清政府得到了暂时的稳定,但是溃散的太平军很多转入反满的秘密结社,这些反满势力后来成为同盟会发动武装起义推翻清政府的队伍。据此可知太平天国运动( )

A.改变了中国的社会性质 B.沉重打击了清朝统治

C.为后续革命积蓄力量 D.打击了外国侵略势力

6.(2023 连平县二模)1850年,上海租界人口占上海人口总数的比重不足0.1%;1865﹣1866年间,公共租界和法租界人口所占比重为13.4%和8.1%。这说明( )

A.上海外来人口大幅度增加

B.上海经济发展迅速

C.战争影响人口分布

D.租界城市近代化发展较快

7.(2023 金湾区一模)洋务运动后期,张之洞曾指出“人皆知外洋各国之强由于兵,而不知外洋之强由于学”进而主张“(将西学分为)交涉、农政、工艺、商务四大门类,中国均应仿效西洋”。据此可知张之洞( )

A.强调对民众的思想启蒙 B.推动洋务思想深化

C.主张引进西方政治理念 D.反对学习西方军事

8.(2023 龙岗区一模)如图漫画反映的是洋务运动中,洋务派一些天真的想法,该想法最终破灭的根源是( )

A.得不到西方列强的支持 B.没有学到真正的技术

C.没有彻底变革封建制度 D.顽固派的阻挠和破坏

9.(2021 德庆县模拟)陈独秀在《说国家》中指出:我十年以前……哪知道国家是什么东西,和我有什么关系呢?到了甲午年,才听见人说有个什么日本国,把我们中国打败了。到了庚子年……我才晓得,世界上的人,原来是分做一国一国的……我生长到二十多岁,才知道有个国家,才知道国家乃是全国人的大家。这表明( )

A.外来侵略促进国家意识觉醒

B.闭关锁国造成国民意识的落后

C.晚清时期的中国落后于日本

D.国人学习日本开始于甲午战后

10.(2023 中山市二模)1996年12月28日,中国人民解放军海军命名新式远洋综合训练舰为“世昌”号,这不仅表达了人们对英雄人物的怀念,也是借此纪念( )

A.福建水师 B.戊戌变法 C.北洋舰队 D.湖北新军

11.(2023 东莞市一模)陈旭麓先生在《近代中国社会的新陈代谢》中写道:“1840年以来,中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现警悟的先觉者。但他们的周围和身后没有社会意义的群体,他们走得越远就越是孤独。”材料旨在强调( )

A.近代部分国人挽救国家命运失败的根本原因

B.列强的侵略并没有唤醒国人挽救中国的意识

C.缺乏广泛的群众支持是中国近代抗争失败的原因

D.普通民众知识水平的有限决定了抗争的艰难

12.(2023 福田区三模)晚清遭遇“数千年未有之大变局”,一批读书人逐渐认识到,唯有变法才能救亡图存,于是谋求制度变革被提到日程上来。这场“谋求制度变革”的运动是( )

A.太平天国运动 B.洋务运动

C.戊戌变法 D.新文化运动

13.(2023 金湾区一模)《辛丑条约》要求中国将统管一切涉外事务和海防、关税、路矿、邮电、军工等事务的总理衙门改为专管外交的外务部。这一要求得到了李鸿章、奕 等人的积极响应,奕 甚至说,即使对方不提出,中国也应自己调整。奕 等人的反应表明( )

A.中国近代化始于机构调整

B.开明官员初具近代外交意识

C.列强直接管理中国的内政

D.维新派丧权辱国迎合侵略者

14.(2022 德庆县模拟)如图《“China”被撕裂》反映的是( )

A.鸦片战争后西方列强用武力打开中国的大门

B.第二次鸦片战争后侵略势力由沿海深入内地

C.甲午中日战争后帝国主义掀起瓜分中国狂潮

D.八国联军侵华战争使清政府沦为列强的工具

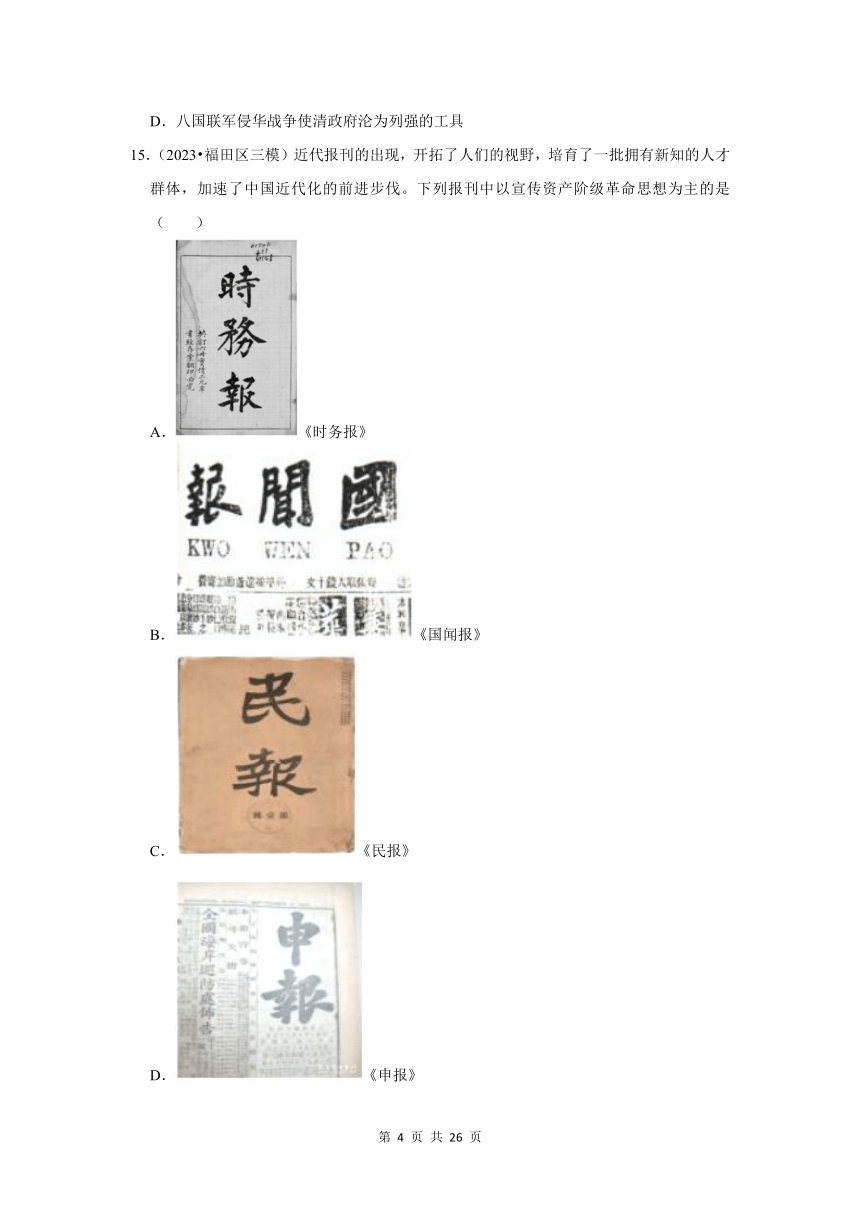

15.(2023 福田区三模)近代报刊的出现,开拓了人们的视野,培育了一批拥有新知的人才群体,加速了中国近代化的前进步伐。下列报刊中以宣传资产阶级革命思想为主的是( )

A.《时务报》

B.《国闻报》

C.《民报》

D.《申报》

16.(2023 阳江二模)魏根深认为,孙中山在确定国名时使用“民国”一词,而非republic的普通译法“共和国”,极有可能受到当时中国流行的民法、民权、民主等相似新词影响。由此可见,当时( )

A.重视民权的思想兴起 B.新文化运动深入人心

C.民众的权利得到保障 D.清朝走向了民主政治

17.(2023 惠东县二模)叶圣陶在1911年的日记中写到:“10月12日,见专电栏中有云,武昌已为革(命)党所据……14日,急阅报纸,见长沙、重庆均为革(命)党所据……26日,知南昌、西安亦已得手……28日,闻广东亦有独立之说。”由此推知辛亥革命( )

A.群众基础广泛 B.发展过程迅速

C.结束君主专制 D.解放人民思想

18.(2023 湛江一模)辛亥革命是一条分界线。在此之后,帝王由人主、天子、君父变成了人民的公敌。“敢有帝制自为者天下共击之”成为一种时代意识。上述材料表明辛亥革命( )

A.结束了君主专制制度 B.推翻了中国的封建制度

C.根除了国民封建思想 D.实现了民族独立的梦想

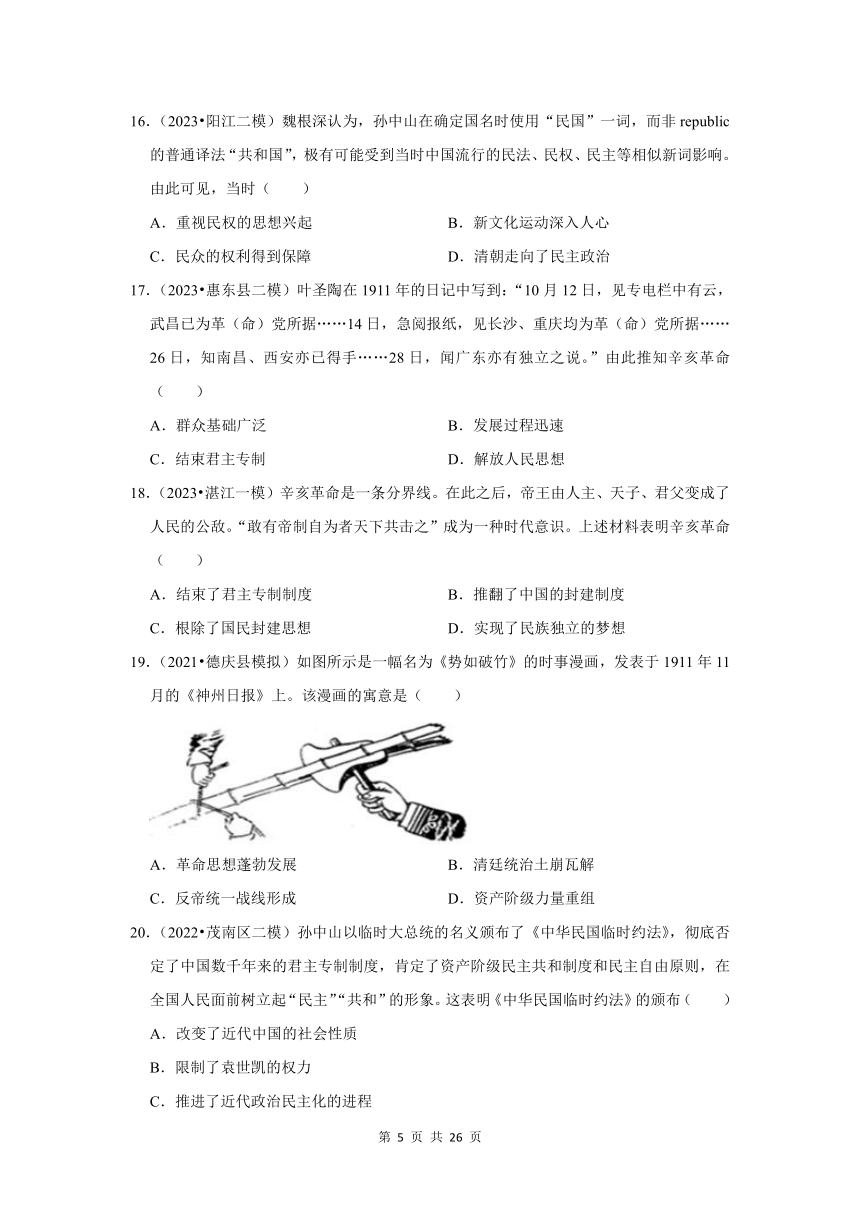

19.(2021 德庆县模拟)如图所示是一幅名为《势如破竹》的时事漫画,发表于1911年11月的《神州日报》上。该漫画的寓意是( )

A.革命思想蓬勃发展 B.清廷统治土崩瓦解

C.反帝统一战线形成 D.资产阶级力量重组

20.(2022 茂南区二模)孙中山以临时大总统的名义颁布了《中华民国临时约法》,彻底否定了中国数千年来的君主专制制度,肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,在全国人民面前树立起“民主”“共和”的形象。这表明《中华民国临时约法》的颁布( )

A.改变了近代中国的社会性质

B.限制了袁世凯的权力

C.推进了近代政治民主化的进程

D.保障了国民一律平等

21.(2023 阳春市二模)导致如表中各项变化出现的原因是( )

农户 1914﹣1918年 减少1500多万户

耕地 1914﹣1918年 减少2600多万南

荒地 1914﹣1918年 增加4900多万

陆军 1914﹣1919年 增加92万多人

军费 1916﹣1918年 增加5000多万元

A.北洋军阀割据混战 B.日本帝国主义的侵略

C.清政府的腐朽统治 D.南京国民政府的统治

22.(2021 蓬江区一模)(申报)时评栏目曾评述“今之时局,恰似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也。南北相改,皖直交斗,滇蜀不靖,犹诸侯相侵伐也。”这一“时局”出现在( )

A.太平天国运动时期 B.北洋军阀统治时期

C.抗日战争时期 D.解放战争时期

二.材料题(共3小题)

23.(2021 汕头模拟)阅读下列材料

材料一:英国《泰晤士报》记载:“据估计,被劫掠和破坏的财产,总值超过六百万磅。在场的每个军人都掠夺了很多。在进入皇宫的宫殿后,谁也不知道该拿什么东西。为了拿金子,而把银子弄丢了,为了拿镶有珠玉的饰品和宝石,又把金子丢了,无价的瓷器和珐琅器,因为太大不能运走,竟被打碎。”

材料二:“俄国采取表面‘调停’实际支持的态度。在战争中,不花费一文钱,不出动一兵一卒,而能比任何一个参战国得到更多的好处。”

──马克思

请回答:

(1)两则材料共同反映的是哪一次战争?这次战争的发动者是谁?

(2)材料二中与俄国一起参与调停的另外一个国家是哪国?

(3)材料中所说的俄国“比任何一个参战国得到更多的好处”主要指的是什么?

24.(2023 雷州市二模)通信的发展与维护,深刻影响着政局。阅读材料,回答问题。

材料一:鸦片战争期间,清朝的军情传递依靠快马。广州将领从发出军报,到接收皇帝指示,时间最短需要一个月,皇帝的指示抵达时,对作战往往已毫无用处。甚至有主将利用距离远、时间长的缺陷谎报军情,加剧了皇帝在各地军报中的“剿”“抚”不定,战和不决,极为被动。

材料二:甲午中日战争清朝战败,李鸿章被派往日本谈判。但是,他作为清朝全权代表,对谈判所列条款并不能做主,需将会谈内容用电报传回清朝,光绪皇帝再用电报批复指示。日本截获电报并破译了电文,掌握了中方谈判底线,使李鸿章本可讨价还价的地方再无协商的可能。双方最终签署了对中国危害极大的《马关条约》。

材料三:义和团席卷华北的过程中,大肆破坏洋人的象征物,“拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船”。结果在北京战事吃紧之际,朝廷想向东南督抚传达皇帝旨意,只得先快马传到山东袁世凯处,再由袁世凯用电报转发给李鸿章等人。

(1)根据材料一指出,通信对鸦片战争产生哪些影响?

(2)根据材料二,指出《马关条约》的谈判过程折射出清朝政治制度存在的弊端。电报有没有帮助到清政府的谈判?为什么?

(3)根据材料三分析,朝廷要向地方传达皇帝旨意为何如此曲折?结合所学知识,评价义和团运动。

(4)综合以上材料,谈谈我国发展通信事业需要注意的历史教训。

25.(2023 东莞市模拟)阅读材料,回答问题。

材料一:张之洞说:“民权之说,无一益而有百害。”“无益者一:将立议院欤?中国士民至今安于固陋者尚多,环球之大势不如,国家之经制不晓,外国兴学、立政、练兵、制器之要不闻,即聚胶胶扰扰之人于一室,明者一,暗者百,游谈呓语,将焉用之?且外国筹款等事重在下议院,立法等事重在上议院,故必家有中资者乃得举议员。今华商素鲜巨资,华民又无远志,议及大举筹饷,必皆推委默息,议与不议等耳。”

材料二:谭嗣同说:“生民之初,本无所谓君臣,则皆民也。民不能相治,亦不暇治,于是共举一民为君。”“夫曰共举之,因有民而后有君;君末也,民本也。”

材料三:严复说:“国者,斯民之公产也。王侯将相者,通国之公仆隶也。”

(1)材料一中张之洞为何认为民权无益?

(2)参考材料二、三,说明维新派在政治体制改革方面的立场如何。

(3)结合以上材料,说明维新派和守旧派论战的实质是什么。

三年广东初中历史模拟题分类汇编之西方列强的侵略和中国人民的抗争

参考答案与试题解析

一.选择题(共22小题)

1.(2023 金湾区一模)1842年,美国总统要求国会拨出专款作为驻华委员的经费。国会同意后,美国政府便派遣专使顾盛率三艘军舰来华。美国此举意在( )

A.争取更多殖民利益 B.协助清政府镇压起义

C.借机侵占中国领土 D.展示和推销西式武器

【考点】鸦片战争和《南京条约》.

【答案】A

【分析】本题考查鸦片战争,识记鸦片战争的影响。

【解答】A.从“1842年,美国总统要求国会拨出专款作为驻华委员的经费。国会同意后,美国政府便派遣专使顾盛率三艘军舰来华”结合所学知识可知,1842年,中英签订《南京条约》,中国的国门被迫打开,改变了中国历史发展的进程,开始沦为半殖民地半封建社会,为争取更多的殖民地利益,列强先后来到中国,清政府被迫与这些国家签订不平等条约,使中国独立主权的完整性遭到破坏,A项正确。

B.题干材料并没有相关内容能表明美国率军舰来华是为了协助清政府镇压起义,排除B项。

C.美国率军舰来华,是为了获得特权,争取更多的殖民地利益,而非借机侵占中国领土,排除C项。

D.“展示和推销西式武器”的说法与题干“美国总统要求国会拨出专款作为驻华委员的经费”无直接联系,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查准确解读材料信息的能力,关键信息是“1842年,美国总统要求国会拨出专款作为驻华委员的经费。国会同意后,美国政府便派遣专使顾盛率三艘军舰来华”。

2.(2022 蓬江区二模)鸦片战争后,美国长期执行“小舢板”政策,即跟在英国军舰后面,搭英国以武力迫使中国割地赔款、开放口岸的顺风车,既占到了中国的便宜,但又不成为中国应对的矛盾焦点。最能反映美国这一做法的是( )

A.《望厦条约》的签订 B.《南京条约》的签订

C.《北京条约》的签订 D.《辛丑条约》的签订

【考点】鸦片战争和《南京条约》.

【答案】A

【分析】本题主要考查了美国的《望厦条约》的签订等知识,掌握相关基础知识。

【解答】依据“跟在英国军舰后面,搭英国以武力迫使中国割地赔款、开放口岸的顺风车,既占到了中国的便宜,但又不成为中国应对的矛盾焦点”结合所学知识可知,英国发动鸦片战争后,美国紧随英国之后,通过威胁讹诈迫使中国清政府签订不平等条约——《望厦条约》,A项正确;《南京条约》是英国通过发动鸦片战争迫使清政府签订的近代第一个不平等条约,排除B项;《北京条约》是清政府与英国、法国、俄国签订的不平等条约,不涉及美国,排除C项;美国直接参与八国联军侵华战争迫使清政府签订《辛丑条约》,不符合题意,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查学生对基础知识的记忆、迁移与运用能力。理解并识记中国近代美国签订的不平等条约。

3.(2023 湛江一模)第二次鸦片战争后,清王朝面临两股列强势力的钳制。南方列强势力强调扩展商务与经济特权,北方列强势力更注重领土扩张。其中北方列强势力主要是指( )

A.英国 B.法国 C.美国 D.俄国

【考点】俄国侵占我国大片领土.

【答案】D

【分析】本题主要考查中国近代史上俄国对中国的侵略。俄国是中国近代史上侵占中国领土最多的国家。

【解答】依据所学可知,第二次鸦片战争前后,俄国采取先武力占领,后签订条约的卑劣手段,割占中国东北和西北地区150多万平方公里的土地。D项符合题意。英国和法国在第二次鸦片战争中通过签订《天津条约》和《北京条约》迫使清政府开放了十余处通商口岸,属于题干中“扩展商务与经济特权”,不符合题意;美国在上述两个方面都没有涉及;ABC三项不符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记俄国侵占我国大片领土的相关史实。

4.(2023 中山市二模)据英军军官约翰 H.唐恩某年10月7日的日记:“晚上7点,总司令到达,找到了巴特尔旅和我们的法国盟军。法国人有意无意地已经在昨天推进到中国皇帝的夏宫,与我们相距4英里(约6.44千米)。他们已经大规模地抢掠……”他记述的是( )

A.第一次鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

【考点】第二次鸦片战争.

【答案】B

【分析】本题考查第二次鸦片战争,掌握相关的基础知识。

【解答】材料“法国人有意无意地已经在昨天推进到中国皇帝的夏宫,与我们相距4英里(约6.44千米)。他们已经大规模地抢掠”表明英法联军在圆明园抢掠,这一事件发生在第二次鸦片战争期间,故B符合题意;第一次鸦片战争是英国发动的,排除A;甲午中日战争是日本发动的,排除C;八国联军侵华战争与“推进到中国皇帝的夏宫”不符,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查第二次鸦片战争,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道题干材料反映的是第二次鸦片战争。

5.(2023 中山市模拟)太平天国运动失败后,从表面上看清政府得到了暂时的稳定,但是溃散的太平军很多转入反满的秘密结社,这些反满势力后来成为同盟会发动武装起义推翻清政府的队伍。据此可知太平天国运动( )

A.改变了中国的社会性质 B.沉重打击了清朝统治

C.为后续革命积蓄力量 D.打击了外国侵略势力

【考点】太平天国运动.

【答案】C

【分析】本题主要考查了太平天国运动的影响,解题关键是要结合题干材料分析。

【解答】根据所学知识可知,太平天国运动没有改变中国的社会性质,A项不符合题意,排除A项;

根据材料及所学知识可知,太平天国运动沉重地打击了清朝的统治,但材料中并没有体现,排除B项;

根据材料“但是溃散的太平军很多转入反满的秘密结社,这些反满势力后来成为同盟会发动武装起义推翻清政府的队伍”结合所学知识可知,太平天国运动为后续的革命积蓄了力量,故C项符合题意;

根据材料及所学知识可知,太平天国运动沉重地打击了外国资本主义侵略势力,但材料中并没有体现,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查了太平天国运动的影响,注意基础知识的识记与理解。

6.(2023 连平县二模)1850年,上海租界人口占上海人口总数的比重不足0.1%;1865﹣1866年间,公共租界和法租界人口所占比重为13.4%和8.1%。这说明( )

A.上海外来人口大幅度增加

B.上海经济发展迅速

C.战争影响人口分布

D.租界城市近代化发展较快

【考点】太平天国运动.

【答案】C

【分析】本题考查太平天国运动,难度不大,熟练记忆基础知识并准确解读材料信息即可得出答案。

【解答】A.上海外来人口大幅度增加不是租界人口所占比重增加的主要原因,排除。

B.由于列强的压迫,上海经济不可能发展迅速,排除。

C.据题干“1850年,上海租界人口占上海人口总数的比重不足0.1%;1865~1866年间,公共租界和法租界人口所占比重为13.4%和8.1%。”和所学知识可知,材料说明战争影响人口分布。1851年﹣1864年期间,爆发了太平天国运动,1856年﹣1860年期间,爆发了第二次鸦片战争,导致人口迁移至租界,符合题意。

D.租界城市近代化发展较快不是租界人口所占比重增加的主要原因,排除。

故选:C。

【点评】记忆太平天国运动爆发的原因、时间、经过、结果和影响,做到融会贯通、灵活应答。

7.(2023 金湾区一模)洋务运动后期,张之洞曾指出“人皆知外洋各国之强由于兵,而不知外洋之强由于学”进而主张“(将西学分为)交涉、农政、工艺、商务四大门类,中国均应仿效西洋”。据此可知张之洞( )

A.强调对民众的思想启蒙 B.推动洋务思想深化

C.主张引进西方政治理念 D.反对学习西方军事

【考点】洋务运动.

【答案】B

【分析】本题考查洋务运动,掌握相关的基础知识。

【解答】“人皆知外洋各国之强由于兵,而不知外洋之强由于学”的大意是人们都知道外国强大是因为军事,而不知道外国强大是因为知识,所以国家的根本在于人才。这说明张之洞主张发展学校教育,培养人才。由“张之洞……主张‘(将西学分为)交涉、农政、工艺、商务四大门类,中国均应仿效西洋’”可知,他认为中国应仿效西洋,大力发展交涉、农政、工艺、商务等“专门之学”。据此可知,张之洞由洋务运动前期,注重学习西方军事技术,到后期除学习军事技术之外,开始高度重视发展教育事业,培养人才。可见,他的主张推动了洋务思想深化,故B正确;由题干可知,张之洞高度重视发展教育事业,以提高我国的科学技术水平,而非对民众进行思想启蒙,也没有涉及西方政治理论,排除AC;洋务运动侧重于学习西方军事技术,张之洞作为洋务派的代表人物,不可能反对学习西方军事,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查洋务运动,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道题干材料说明张之洞推动洋务思想深化。

8.(2023 龙岗区一模)如图漫画反映的是洋务运动中,洋务派一些天真的想法,该想法最终破灭的根源是( )

A.得不到西方列强的支持 B.没有学到真正的技术

C.没有彻底变革封建制度 D.顽固派的阻挠和破坏

【考点】洋务运动.

【答案】C

【分析】本题考查洋务运动的相关史实。

【解答】依据课本知识可知,洋务运动之所以失败,是因为当时的中国已病入膏肓,没有彻底变革封建制度,统治阶级无力回天,一味学习西方科技,“中体西用”是行不通的,只有彻底变革政治体制,中国才有出路。洋务运动的失败也是政治制度的失败。所以C是符合题意的选项。

故选:C。

【点评】本题考核学生的识记能力,解题关键是熟练掌握课本基础知识,解题时应注意牢记洋务运动的实质。

9.(2021 德庆县模拟)陈独秀在《说国家》中指出:我十年以前……哪知道国家是什么东西,和我有什么关系呢?到了甲午年,才听见人说有个什么日本国,把我们中国打败了。到了庚子年……我才晓得,世界上的人,原来是分做一国一国的……我生长到二十多岁,才知道有个国家,才知道国家乃是全国人的大家。这表明( )

A.外来侵略促进国家意识觉醒

B.闭关锁国造成国民意识的落后

C.晚清时期的中国落后于日本

D.国人学习日本开始于甲午战后

【考点】甲午中日战争.

【答案】A

【分析】本题考查新文化运动的背景。关键是紧扣题干信息准确理解。

【解答】依据题干信息,可以看出,以往人们不知道国家,随着外国的侵略,人们才逐渐认识到国家是全国人的大家,这说明随着外国的侵略,人们的国家意识逐步觉醒加强,故选项A符合题意;B.闭关锁国造成国民意识的落后,不符合题意;C.晚清时期的中国落后于日本,不符合题意;D.国人学习日本开始于甲午战后,不符合题意;因此BCD不符合题意,排除。

故选:A。

【点评】本题考查理解能力。解答时,需要学生题干信息进行理解,这类题目就是要紧扣题干信息理解回答,不要向外延伸;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心比对,找到正确答案。

10.(2023 中山市二模)1996年12月28日,中国人民解放军海军命名新式远洋综合训练舰为“世昌”号,这不仅表达了人们对英雄人物的怀念,也是借此纪念( )

A.福建水师 B.戊戌变法 C.北洋舰队 D.湖北新军

【考点】甲午中日战争.

【答案】C

【分析】本题考查甲午中日战争,掌握相关的基础知识。

【解答】根据材料“‘世昌’号”,结合所学可知,1894年甲午中日战争爆发,在黄海战役中,邓世昌壮烈牺牲,北洋舰队受到重挫,因此借此纪念北洋舰队,故C符合题意;A与材料无关,排除;戊戌变法发生在甲午战争战败之后,排除B;湖北新军为清末张之洞于湖北训练的“新式”军队,属于陆军,排除D。

故选:C。

【点评】本题考查甲午中日战争,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道邓世昌在黄海大战中为国捐躯。

11.(2023 东莞市一模)陈旭麓先生在《近代中国社会的新陈代谢》中写道:“1840年以来,中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现警悟的先觉者。但他们的周围和身后没有社会意义的群体,他们走得越远就越是孤独。”材料旨在强调( )

A.近代部分国人挽救国家命运失败的根本原因

B.列强的侵略并没有唤醒国人挽救中国的意识

C.缺乏广泛的群众支持是中国近代抗争失败的原因

D.普通民众知识水平的有限决定了抗争的艰难

【考点】戊戌变法.

【答案】C

【分析】本题考查中国近代化道路的曲折性,解题的关键是“但他们的周围和身后没有社会意义的群体,他们走得越远就越是孤独”。

【解答】“但他们的周围和身后没有社会意义的群体,他们走得越远就越是孤独”表明列次近代化探索缺乏群众基础,C正确。

故选:C。

【点评】本题考查学生阅读材料和综合分析理解历史问题的能力。注意识记戊戌变法的相关知识。

12.(2023 福田区三模)晚清遭遇“数千年未有之大变局”,一批读书人逐渐认识到,唯有变法才能救亡图存,于是谋求制度变革被提到日程上来。这场“谋求制度变革”的运动是( )

A.太平天国运动 B.洋务运动

C.戊戌变法 D.新文化运动

【考点】戊戌变法.

【答案】C

【分析】本题考查戊戌变法的相关知识,关键是对材料的解读。

【解答】由材料“唯有变法才能救亡图存,于是谋求制度变革被提到日程上来”可知,这场“谋求制度变革”的运动是戊戌变法,戊戌变法时期试图在中国建立君主立宪制,C项符合题意;太平天国运动是农民阶级的反封建运动,未涉及“制度变革”,排除A项;洋务运动是地主阶级的自救运动,只学西方军事科学技术,未涉及“制度变革”,排除B项;新文化运动是一次伟大的思想解放运动,它动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼,为随后爆发的五四运动起了思想宣传和铺垫的作用,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查学生的识记和分析能力,要掌握中国近代化的历程及相关重大事件。

13.(2023 金湾区一模)《辛丑条约》要求中国将统管一切涉外事务和海防、关税、路矿、邮电、军工等事务的总理衙门改为专管外交的外务部。这一要求得到了李鸿章、奕 等人的积极响应,奕 甚至说,即使对方不提出,中国也应自己调整。奕 等人的反应表明( )

A.中国近代化始于机构调整

B.开明官员初具近代外交意识

C.列强直接管理中国的内政

D.维新派丧权辱国迎合侵略者

【考点】《辛丑条约》;洋务运动.

【答案】B

【分析】本题主要考查开明官员初具近代外交意识的相关史实,识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】从题干“《辛丑条约》要求中国将统管一切涉外事务和海防、关税、路矿、邮电、军工等事务的总理衙门改为专管外交的外务部。这一要求得到了李鸿章、奕 等人的积极响应,奕 甚至说,即使对方不提出,中国也应自己调整。”可知,总理衙门原为统管一切涉外事物和海防、关税、路矿、邮电、军工等事务的机构,其职能范围大,所管事务繁杂。后来,在列强的要求下,总理衙门改为外交部,专管外交事务,李鸿章、奕 等开明官员积极响应,这说明他们已经初具近代外交意识,B项正确;中国的近代化始于洋务运动,其时间早于《辛丑条约》签订的时间,排除A项;《辛丑条约》签订后,清朝成为列强统治中国的工具,列强并未直接管理中国的内政,C项说法有误,排除C项;李鸿章、奕 等人是洋务派的代表,并非维新派的代表,排除D项。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生准确解读题干信息以及理解问题的能力。理解并识记开明官员初具近代外交意识的相关史实。

14.(2022 德庆县模拟)如图《“China”被撕裂》反映的是( )

A.鸦片战争后西方列强用武力打开中国的大门

B.第二次鸦片战争后侵略势力由沿海深入内地

C.甲午中日战争后帝国主义掀起瓜分中国狂潮

D.八国联军侵华战争使清政府沦为列强的工具

【考点】八国联军侵华战争;甲午中日战争.

【答案】C

【分析】本题考查甲午中日战争、八国联军侵华战争,掌握相关的基础知识。

【解答】《“China”被撕裂》反映的是甲午中日战争后帝国主义掀起瓜分中国狂潮。1895年日本强迫清政府签订《马关条约》。《马关条约》的签订大大加深了中国的半殖民地化程度。《马关条约》签订后,列强在中国掀起了抢夺利权、强租海港、划分“势力范围”的瓜分中国狂潮。ABD不符合题意,排除。

故选:C。

【点评】本题考查甲午中日战争、八国联军侵华战争,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

15.(2023 福田区三模)近代报刊的出现,开拓了人们的视野,培育了一批拥有新知的人才群体,加速了中国近代化的前进步伐。下列报刊中以宣传资产阶级革命思想为主的是( )

A.《时务报》

B.《国闻报》

C.《民报》

D.《申报》

【考点】民报.

【答案】C

【分析】本题主要考查了宣传资产阶级革命思想报刊,掌握相关基础知识。

【解答】结合所学知识可知,《民报》是同盟会的机关报刊,孙中山在《民报》发刊词中,将同盟会的政治纲领阐发为“民族”“民权”“民生”三大主义,合称“三民主义”。三民主义成为孙中山领导资产阶级革命的指导思想,C项正确;上海《时务报》、天津的《国闻报》是戊戌变法时期创办的,戊戌变法宣传变法图强,排除AB项;中国近代报纸成为人们获取信息、了解社会的主要传媒工具;1872年在上海创办的《申报》是近代中国存在时间最长的中文报纸,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记宣传资产阶级革命思想报刊。

16.(2023 阳江二模)魏根深认为,孙中山在确定国名时使用“民国”一词,而非republic的普通译法“共和国”,极有可能受到当时中国流行的民法、民权、民主等相似新词影响。由此可见,当时( )

A.重视民权的思想兴起 B.新文化运动深入人心

C.民众的权利得到保障 D.清朝走向了民主政治

【考点】同盟会与三民主义.

【答案】A

【分析】本题主要考查了三民主义与中华民国成立等知识,注意题干材料的识读。

【解答】根据材料“极有可能受到当时中国流行的民法、民权、民主等相似新词影响”可知,当时民权思想兴起发展,民权主义是孙中山三民主义的核心,其具体表现为建立民国,故A项正确;1912年孙中山建立中华民国是在1915年的新文化运动之前,排除B项;当时民众的基本权力未能够得到保障,排除C项;清朝并未走向民主政治,史实不符,排除D项。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记三民主义与中华民国成立等知识。

17.(2023 惠东县二模)叶圣陶在1911年的日记中写到:“10月12日,见专电栏中有云,武昌已为革(命)党所据……14日,急阅报纸,见长沙、重庆均为革(命)党所据……26日,知南昌、西安亦已得手……28日,闻广东亦有独立之说。”由此推知辛亥革命( )

A.群众基础广泛 B.发展过程迅速

C.结束君主专制 D.解放人民思想

【考点】武昌起义.

【答案】B

【分析】本题考查辛亥革命。掌握辛亥革命发展过程迅速的史实。

【解答】依据材料“10月12日,见专电栏中有云,武昌已为革(命)党所据……14日,急阅报纸,见长沙、重庆均为革(命)党所据……26日,知南昌、西安亦已得手……28日,闻广东亦有独立之说。”可知,日记内容反映的是1911年10月10日武昌起义(辛亥革命)后,各地纷纷响应,在短时间内发展过程迅速。B符合题意。其它三个选项与题意无关。

故选:B。

【点评】准确了解辛亥革命发展过程迅速的史实。

18.(2023 湛江一模)辛亥革命是一条分界线。在此之后,帝王由人主、天子、君父变成了人民的公敌。“敢有帝制自为者天下共击之”成为一种时代意识。上述材料表明辛亥革命( )

A.结束了君主专制制度 B.推翻了中国的封建制度

C.根除了国民封建思想 D.实现了民族独立的梦想

【考点】辛亥革命的历史意义.

【答案】A

【分析】本题考查辛亥革命的意义,掌握相关的基础知识。

【解答】根据材料“在此之后,帝王由人主、天子、君父变成了人民的公敌”“敢有帝制自为者天下共击之”并结合所学知识可知,辛亥革命铲除了封建帝制存在的社会基础,推翻了清王朝的统治,结束了中国存在两千多年的封建君主专制制度,A项正确;辛亥革命没有推翻封建制度,并没有改变中国当时半殖民地半封建社会的现状,排除B项;辛亥革命在一定程度上解放了人民的思想,但是没有根除国民的封建思想,排除C项;辛亥革命没有实现民族独立的梦想,中国仍处于半殖民地半封建社会,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查辛亥革命的意义,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道材料表明辛亥革命结束了君主专制制度。

19.(2021 德庆县模拟)如图所示是一幅名为《势如破竹》的时事漫画,发表于1911年11月的《神州日报》上。该漫画的寓意是( )

A.革命思想蓬勃发展 B.清廷统治土崩瓦解

C.反帝统一战线形成 D.资产阶级力量重组

【考点】中华民国的建立.

【答案】B

【分析】本题考查辛亥革命。辛亥革命推翻了清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度;建立了资产阶级共和国,使人民获得了一些民主和自由的权利,民主共和的观念深入人心。

【解答】根据材料中“1911年”及漫画中的斧头劈竹等信息可知,该漫画主要是强调在辛亥革命的打击下,清朝统治的土崩瓦解,故选B项;

漫画反映的是革命运动的蓬勃发展,而非革命思潮,故排除A项;

辛亥革命的主要矛头指向了清朝的封建统治,没有体现出反帝主张,故排除C项;

材料没有涉及资产阶级内部力量的分化与重组,故排除D项。

故选:B。

【点评】解答本题要搞清楚辛亥革命的结果和影响,学生要有扎实的基础知识功底。

20.(2022 茂南区二模)孙中山以临时大总统的名义颁布了《中华民国临时约法》,彻底否定了中国数千年来的君主专制制度,肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,在全国人民面前树立起“民主”“共和”的形象。这表明《中华民国临时约法》的颁布( )

A.改变了近代中国的社会性质

B.限制了袁世凯的权力

C.推进了近代政治民主化的进程

D.保障了国民一律平等

【考点】《中华民国临时约法》.

【答案】见试题解答内容

【分析】本题考查《中华民国临时约法》的颁布和影响。1912年3月11日,孙中山以临时大总统名义颁布了由参议院制定的《中华民国临时约法》。

【解答】1912年3月11日,南京临时政府颁布《中华民国临时约法》,《中华民国临时约法》是中华民国政府为实现政治民主化颁布的法律文献,是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的成文法,推进了近代政治民主化的进程。

故选:C。

【点评】掌握《中华民国临时约法》的颁布和影响。

21.(2023 阳春市二模)导致如表中各项变化出现的原因是( )

农户 1914﹣1918年 减少1500多万户

耕地 1914﹣1918年 减少2600多万南

荒地 1914﹣1918年 增加4900多万

陆军 1914﹣1919年 增加92万多人

军费 1916﹣1918年 增加5000多万元

A.北洋军阀割据混战 B.日本帝国主义的侵略

C.清政府的腐朽统治 D.南京国民政府的统治

【考点】袁世凯复辟及北洋政府的黑暗统治.

【答案】A

【分析】本题考查北洋军阀的黑暗统治,掌握相关基础知识。

【解答】根据所学知识可知,1914﹣1918年间耕地减少,军费增加的原因是军阀之间割据混战;1916年袁世凯死后,北洋军阀分裂,为争夺地盘,大小军阀割据混战,故A项正确;1914﹣1918年间日本还没有发起侵华战争,排除B项;清政府在1912年就已灭亡,排除C项;南京国民政府建立于1927年,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查学生对基础知识的记忆与运用能力,掌握北洋军阀的黑暗统治及其具体表现。

22.(2021 蓬江区一模)(申报)时评栏目曾评述“今之时局,恰似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也。南北相改,皖直交斗,滇蜀不靖,犹诸侯相侵伐也。”这一“时局”出现在( )

A.太平天国运动时期 B.北洋军阀统治时期

C.抗日战争时期 D.解放战争时期

【考点】袁世凯复辟及北洋政府的黑暗统治.

【答案】见试题解答内容

【分析】本题考查北洋政府的黑暗统治,关键信息是“中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也。南北相改,皖直交斗,滇蜀不靖,犹诸侯相侵伐也”。

【解答】依据材料“今之时局,略似春秋战国时期之分裂”可知,当时中国政局混乱;依据材料“中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也”可知,当时中央政府在全国影响有限;依据材料“南北相攻,皖直交斗”可知,说明当时直系和皖系军阀斗争激烈,结合所学可知,材料中的种种现象只能发生在北洋军阀统治时期即1912年﹣1928年期间,故B项正确。ACD三项均不符合材料,排除。

故选:B。

【点评】本题考查对北洋军阀统治时期政治状况的把握,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

二.材料题(共3小题)

23.(2021 汕头模拟)阅读下列材料

材料一:英国《泰晤士报》记载:“据估计,被劫掠和破坏的财产,总值超过六百万磅。在场的每个军人都掠夺了很多。在进入皇宫的宫殿后,谁也不知道该拿什么东西。为了拿金子,而把银子弄丢了,为了拿镶有珠玉的饰品和宝石,又把金子丢了,无价的瓷器和珐琅器,因为太大不能运走,竟被打碎。”

材料二:“俄国采取表面‘调停’实际支持的态度。在战争中,不花费一文钱,不出动一兵一卒,而能比任何一个参战国得到更多的好处。”

──马克思

请回答:

(1)两则材料共同反映的是哪一次战争?这次战争的发动者是谁?

(2)材料二中与俄国一起参与调停的另外一个国家是哪国?

(3)材料中所说的俄国“比任何一个参战国得到更多的好处”主要指的是什么?

【考点】第二次鸦片战争;英法联军火烧圆明园;俄国侵占我国大片领土.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)本题考查第二次鸦片战争.

(2)本题考查美国.

(3)本题考查俄国通过一系列不平等条约先后割占中国领土150多万平方公里.

【解答】(1)据材料一“英国《泰晤士报》记载:‘据估计,被劫掠和破坏的财产,总值超过六百万磅.在场的每个军人都掠夺了很多.在进入皇宫的宫殿后,谁也不知道该拿什么东西.为了拿金子,而把银子弄丢了,为了拿镶有珠玉的饰品和宝石,又把金子丢了,无价的瓷器和珐琅器,因为太大不能运走,竟被打碎.’”和材料二“俄国采取表面‘调停’实际支持的态度.在战争中,不花费一文钱,不出动一兵一卒,而能比任何一个参战国得到更多的好处.”可知,两则材料共同反映的是第二次鸦片战争.为了进一步打开中国市场,扩大侵略权益,1856年10月至1860年10月,英法联军为主凶,美俄为帮凶,对中国发动了第二次鸦片战争,1860年,英法联军攻入北京,闯进圆明园,他们争先恐后,掠夺珍宝.抢不走的东西,他们就砸碎.为掩人耳目,他们又放火焚烧,大火烧了三天三夜.

(2)1856年10月,英法联军为主凶,美俄两国为帮凶,对中国发动了第二次鸦片战争.因而材料二中与俄国一起参与调停的另外一个国家是美国.

(3)材料中所说的俄国“比任何一个参战国得到更多的好处”主要指的是俄国在第二次鸦片战争前后,趁火打劫,通过一系列不平等条约,共割占中国东北、西北150多万平方千米的领土.

故答案为:

(1)第二次鸦片战争;英法联军.

(2)美国.

(3)俄国通过一系列不平等条约先后割占中国领土150多万平方公里.

【点评】本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力.注意掌握中国近代史上列强对中国的侵略.

24.(2023 雷州市二模)通信的发展与维护,深刻影响着政局。阅读材料,回答问题。

材料一:鸦片战争期间,清朝的军情传递依靠快马。广州将领从发出军报,到接收皇帝指示,时间最短需要一个月,皇帝的指示抵达时,对作战往往已毫无用处。甚至有主将利用距离远、时间长的缺陷谎报军情,加剧了皇帝在各地军报中的“剿”“抚”不定,战和不决,极为被动。

材料二:甲午中日战争清朝战败,李鸿章被派往日本谈判。但是,他作为清朝全权代表,对谈判所列条款并不能做主,需将会谈内容用电报传回清朝,光绪皇帝再用电报批复指示。日本截获电报并破译了电文,掌握了中方谈判底线,使李鸿章本可讨价还价的地方再无协商的可能。双方最终签署了对中国危害极大的《马关条约》。

材料三:义和团席卷华北的过程中,大肆破坏洋人的象征物,“拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船”。结果在北京战事吃紧之际,朝廷想向东南督抚传达皇帝旨意,只得先快马传到山东袁世凯处,再由袁世凯用电报转发给李鸿章等人。

(1)根据材料一指出,通信对鸦片战争产生哪些影响?

(2)根据材料二,指出《马关条约》的谈判过程折射出清朝政治制度存在的弊端。电报有没有帮助到清政府的谈判?为什么?

(3)根据材料三分析,朝廷要向地方传达皇帝旨意为何如此曲折?结合所学知识,评价义和团运动。

(4)综合以上材料,谈谈我国发展通信事业需要注意的历史教训。

【考点】《马关条约》;义和团运动;鸦片战争和《南京条约》.

【答案】见试题解答内容

【分析】本题以三段文字材料为背景,考查鸦片战争、《马关条约》、义和团运动的有关史实,关键是对材料信息的提取。

【解答】(1)由材料一“鸦片战争期间,清朝的军情传递依靠快马。广州将领从发出军报,到接收皇帝指示,时间最短需要一个月,皇帝的指示抵达时,对作战往往已毫无用处。甚至有主将利用距离远、时间长的缺陷谎报军情,加剧了皇帝在各地军报中的‘剿’‘抚’不定,战和不决,极为被动”可知,鸦片战争中军情传递慢,战争指示传达慢,战争指示无效,朝廷获得的虚假军情造成决策失误。

(2)由材料二“甲午中日战争清朝战败,李鸿章被派往日本谈判。但是,他作为清朝全权代表,对谈判所列条款并不能做主,需将会谈内容用电报传回清朝,光绪皇帝再用电报批复指示。日本截获电报并破译了电文,掌握了中方谈判底线,使李鸿章本可讨价还价的地方再无协商的可能。”可知,《马关条约》的谈判过程折射出清朝政治制度存在的弊端是皇帝专断一切事务,大臣的自主决策范围有限,电报没有帮助到清政府的谈判,电文被破译,日本掌握了中国的谈判底线,李鸿章没有讨价还价的余地。

(3)由材料三“义和团席卷华北的过程中,大肆破坏洋人的象征物,‘拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船’.结果在北京战事吃紧之际,朝廷想向东南督抚传达皇帝旨意,只得先快马传到山东袁世凯处,再由袁世凯用电报转发给李鸿章等人”可知,义和团破坏了电线和电报设施,拆毁了铁路,所以朝廷要向地方传达皇帝旨意很曲折。义和团运动是爱国运动,但它盲目抵制先进技术,给中国造成巨大的危害。

(4)本题是开放性题目,言之有理即可,如注重对最先进的通信技术的掌握,注重通信安全,注重维护通信基础设施的正常运行。

故答案为:

(1)军情传递慢,战争指示传达慢,战争指示无效,朝廷获得的虚假军情造成决策失误。

(2)皇帝专断一切事务,大臣的自主决策范围有限;没有;电文被破译,日本掌握了中国的谈判底线,李鸿章没有讨价还价的余地。

(3)义和团破坏了电线和电报设施,拆毁了铁路;义和团运动是爱国运动,但它盲目抵制先进技术,给中国造成巨大的危害。

(4)注重对最先进的通信技术的掌握,注重通信安全,注重维护通信基础设施的正常运行。(言之有理即可)

【点评】注意对材料的解读,识记鸦片战争、《马关条约》、义和团运动的有关史实。

25.(2023 东莞市模拟)阅读材料,回答问题。

材料一:张之洞说:“民权之说,无一益而有百害。”“无益者一:将立议院欤?中国士民至今安于固陋者尚多,环球之大势不如,国家之经制不晓,外国兴学、立政、练兵、制器之要不闻,即聚胶胶扰扰之人于一室,明者一,暗者百,游谈呓语,将焉用之?且外国筹款等事重在下议院,立法等事重在上议院,故必家有中资者乃得举议员。今华商素鲜巨资,华民又无远志,议及大举筹饷,必皆推委默息,议与不议等耳。”

材料二:谭嗣同说:“生民之初,本无所谓君臣,则皆民也。民不能相治,亦不暇治,于是共举一民为君。”“夫曰共举之,因有民而后有君;君末也,民本也。”

材料三:严复说:“国者,斯民之公产也。王侯将相者,通国之公仆隶也。”

(1)材料一中张之洞为何认为民权无益?

(2)参考材料二、三,说明维新派在政治体制改革方面的立场如何。

(3)结合以上材料,说明维新派和守旧派论战的实质是什么。

【考点】戊戌变法;维新派和洋务派;洋务运动.

【答案】(1)原因:他认为国家的军民受到封建主义思想的影响,眼界低,不知世界之大事,不了解世界的发展趋势,国家的经济体制不了解。议院的议院都是有权有势之人,都是从外国学习归来的华裔,不了解中国的制度,不能合理的推动中国的经济发展。

(2)立场:兴民权,实行君主立宪。

(3)实质:资产阶级思想与封建主义思想在中国的第一次交锋。

【分析】本题考查戊戌变法的相关内容,准确解读材料信息,掌握基础知识。

【解答】(1)根据材料“无益者一:将立议院欤?中国士民至今安于固陋者尚多,环球之大势不如,国家之经制不晓,外国兴学、立政、练兵、制器之要不闻,即聚胶胶扰扰之人于一室,明者一,暗者百,游谈呓语,将焉用之?且外国筹款等事重在下议院,立法等事重在上议院,故必家有中资者乃得举议员。”及所学可知,他认为国家的军民受到封建主义思想的影响,眼界低,不知世界之大事,不了解世界的发展趋势,国家的经济体制不了解。议院的议院都是有权有势之人,都是从外国学习归来的华裔,不了解中国的制度,不能合理的推动中国的经济发展。

(2)根据材料二“生民之初,本无所谓君臣,则皆民也”和材料三“王侯将相者,通国之公仆隶也”可得出维新派在政治体制改革方面立场是兴民权,实行君主立宪。

(3)根据材料及所学可知,维新派与守旧派论战的实质就是资产阶级与封建主义的第一次正面交锋,维新派代表资产阶级,守旧派是封建主义。

故答案为:

(1)原因:他认为国家的军民受到封建主义思想的影响,眼界低,不知世界之大事,不了解世界的发展趋势,国家的经济体制不了解。议院的议院都是有权有势之人,都是从外国学习归来的华裔,不了解中国的制度,不能合理的推动中国的经济发展。

(2)立场:兴民权,实行君主立宪。

(3)实质:资产阶级思想与封建主义思想在中国的第一次交锋。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记理解戊戌变法的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养

一.选择题(共22小题)

1.(2023 金湾区一模)1842年,美国总统要求国会拨出专款作为驻华委员的经费。国会同意后,美国政府便派遣专使顾盛率三艘军舰来华。美国此举意在( )

A.争取更多殖民利益 B.协助清政府镇压起义

C.借机侵占中国领土 D.展示和推销西式武器

2.(2022 蓬江区二模)鸦片战争后,美国长期执行“小舢板”政策,即跟在英国军舰后面,搭英国以武力迫使中国割地赔款、开放口岸的顺风车,既占到了中国的便宜,但又不成为中国应对的矛盾焦点。最能反映美国这一做法的是( )

A.《望厦条约》的签订 B.《南京条约》的签订

C.《北京条约》的签订 D.《辛丑条约》的签订

3.(2023 湛江一模)第二次鸦片战争后,清王朝面临两股列强势力的钳制。南方列强势力强调扩展商务与经济特权,北方列强势力更注重领土扩张。其中北方列强势力主要是指( )

A.英国 B.法国 C.美国 D.俄国

4.(2023 中山市二模)据英军军官约翰 H.唐恩某年10月7日的日记:“晚上7点,总司令到达,找到了巴特尔旅和我们的法国盟军。法国人有意无意地已经在昨天推进到中国皇帝的夏宫,与我们相距4英里(约6.44千米)。他们已经大规模地抢掠……”他记述的是( )

A.第一次鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

5.(2023 中山市模拟)太平天国运动失败后,从表面上看清政府得到了暂时的稳定,但是溃散的太平军很多转入反满的秘密结社,这些反满势力后来成为同盟会发动武装起义推翻清政府的队伍。据此可知太平天国运动( )

A.改变了中国的社会性质 B.沉重打击了清朝统治

C.为后续革命积蓄力量 D.打击了外国侵略势力

6.(2023 连平县二模)1850年,上海租界人口占上海人口总数的比重不足0.1%;1865﹣1866年间,公共租界和法租界人口所占比重为13.4%和8.1%。这说明( )

A.上海外来人口大幅度增加

B.上海经济发展迅速

C.战争影响人口分布

D.租界城市近代化发展较快

7.(2023 金湾区一模)洋务运动后期,张之洞曾指出“人皆知外洋各国之强由于兵,而不知外洋之强由于学”进而主张“(将西学分为)交涉、农政、工艺、商务四大门类,中国均应仿效西洋”。据此可知张之洞( )

A.强调对民众的思想启蒙 B.推动洋务思想深化

C.主张引进西方政治理念 D.反对学习西方军事

8.(2023 龙岗区一模)如图漫画反映的是洋务运动中,洋务派一些天真的想法,该想法最终破灭的根源是( )

A.得不到西方列强的支持 B.没有学到真正的技术

C.没有彻底变革封建制度 D.顽固派的阻挠和破坏

9.(2021 德庆县模拟)陈独秀在《说国家》中指出:我十年以前……哪知道国家是什么东西,和我有什么关系呢?到了甲午年,才听见人说有个什么日本国,把我们中国打败了。到了庚子年……我才晓得,世界上的人,原来是分做一国一国的……我生长到二十多岁,才知道有个国家,才知道国家乃是全国人的大家。这表明( )

A.外来侵略促进国家意识觉醒

B.闭关锁国造成国民意识的落后

C.晚清时期的中国落后于日本

D.国人学习日本开始于甲午战后

10.(2023 中山市二模)1996年12月28日,中国人民解放军海军命名新式远洋综合训练舰为“世昌”号,这不仅表达了人们对英雄人物的怀念,也是借此纪念( )

A.福建水师 B.戊戌变法 C.北洋舰队 D.湖北新军

11.(2023 东莞市一模)陈旭麓先生在《近代中国社会的新陈代谢》中写道:“1840年以来,中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现警悟的先觉者。但他们的周围和身后没有社会意义的群体,他们走得越远就越是孤独。”材料旨在强调( )

A.近代部分国人挽救国家命运失败的根本原因

B.列强的侵略并没有唤醒国人挽救中国的意识

C.缺乏广泛的群众支持是中国近代抗争失败的原因

D.普通民众知识水平的有限决定了抗争的艰难

12.(2023 福田区三模)晚清遭遇“数千年未有之大变局”,一批读书人逐渐认识到,唯有变法才能救亡图存,于是谋求制度变革被提到日程上来。这场“谋求制度变革”的运动是( )

A.太平天国运动 B.洋务运动

C.戊戌变法 D.新文化运动

13.(2023 金湾区一模)《辛丑条约》要求中国将统管一切涉外事务和海防、关税、路矿、邮电、军工等事务的总理衙门改为专管外交的外务部。这一要求得到了李鸿章、奕 等人的积极响应,奕 甚至说,即使对方不提出,中国也应自己调整。奕 等人的反应表明( )

A.中国近代化始于机构调整

B.开明官员初具近代外交意识

C.列强直接管理中国的内政

D.维新派丧权辱国迎合侵略者

14.(2022 德庆县模拟)如图《“China”被撕裂》反映的是( )

A.鸦片战争后西方列强用武力打开中国的大门

B.第二次鸦片战争后侵略势力由沿海深入内地

C.甲午中日战争后帝国主义掀起瓜分中国狂潮

D.八国联军侵华战争使清政府沦为列强的工具

15.(2023 福田区三模)近代报刊的出现,开拓了人们的视野,培育了一批拥有新知的人才群体,加速了中国近代化的前进步伐。下列报刊中以宣传资产阶级革命思想为主的是( )

A.《时务报》

B.《国闻报》

C.《民报》

D.《申报》

16.(2023 阳江二模)魏根深认为,孙中山在确定国名时使用“民国”一词,而非republic的普通译法“共和国”,极有可能受到当时中国流行的民法、民权、民主等相似新词影响。由此可见,当时( )

A.重视民权的思想兴起 B.新文化运动深入人心

C.民众的权利得到保障 D.清朝走向了民主政治

17.(2023 惠东县二模)叶圣陶在1911年的日记中写到:“10月12日,见专电栏中有云,武昌已为革(命)党所据……14日,急阅报纸,见长沙、重庆均为革(命)党所据……26日,知南昌、西安亦已得手……28日,闻广东亦有独立之说。”由此推知辛亥革命( )

A.群众基础广泛 B.发展过程迅速

C.结束君主专制 D.解放人民思想

18.(2023 湛江一模)辛亥革命是一条分界线。在此之后,帝王由人主、天子、君父变成了人民的公敌。“敢有帝制自为者天下共击之”成为一种时代意识。上述材料表明辛亥革命( )

A.结束了君主专制制度 B.推翻了中国的封建制度

C.根除了国民封建思想 D.实现了民族独立的梦想

19.(2021 德庆县模拟)如图所示是一幅名为《势如破竹》的时事漫画,发表于1911年11月的《神州日报》上。该漫画的寓意是( )

A.革命思想蓬勃发展 B.清廷统治土崩瓦解

C.反帝统一战线形成 D.资产阶级力量重组

20.(2022 茂南区二模)孙中山以临时大总统的名义颁布了《中华民国临时约法》,彻底否定了中国数千年来的君主专制制度,肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,在全国人民面前树立起“民主”“共和”的形象。这表明《中华民国临时约法》的颁布( )

A.改变了近代中国的社会性质

B.限制了袁世凯的权力

C.推进了近代政治民主化的进程

D.保障了国民一律平等

21.(2023 阳春市二模)导致如表中各项变化出现的原因是( )

农户 1914﹣1918年 减少1500多万户

耕地 1914﹣1918年 减少2600多万南

荒地 1914﹣1918年 增加4900多万

陆军 1914﹣1919年 增加92万多人

军费 1916﹣1918年 增加5000多万元

A.北洋军阀割据混战 B.日本帝国主义的侵略

C.清政府的腐朽统治 D.南京国民政府的统治

22.(2021 蓬江区一模)(申报)时评栏目曾评述“今之时局,恰似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也。南北相改,皖直交斗,滇蜀不靖,犹诸侯相侵伐也。”这一“时局”出现在( )

A.太平天国运动时期 B.北洋军阀统治时期

C.抗日战争时期 D.解放战争时期

二.材料题(共3小题)

23.(2021 汕头模拟)阅读下列材料

材料一:英国《泰晤士报》记载:“据估计,被劫掠和破坏的财产,总值超过六百万磅。在场的每个军人都掠夺了很多。在进入皇宫的宫殿后,谁也不知道该拿什么东西。为了拿金子,而把银子弄丢了,为了拿镶有珠玉的饰品和宝石,又把金子丢了,无价的瓷器和珐琅器,因为太大不能运走,竟被打碎。”

材料二:“俄国采取表面‘调停’实际支持的态度。在战争中,不花费一文钱,不出动一兵一卒,而能比任何一个参战国得到更多的好处。”

──马克思

请回答:

(1)两则材料共同反映的是哪一次战争?这次战争的发动者是谁?

(2)材料二中与俄国一起参与调停的另外一个国家是哪国?

(3)材料中所说的俄国“比任何一个参战国得到更多的好处”主要指的是什么?

24.(2023 雷州市二模)通信的发展与维护,深刻影响着政局。阅读材料,回答问题。

材料一:鸦片战争期间,清朝的军情传递依靠快马。广州将领从发出军报,到接收皇帝指示,时间最短需要一个月,皇帝的指示抵达时,对作战往往已毫无用处。甚至有主将利用距离远、时间长的缺陷谎报军情,加剧了皇帝在各地军报中的“剿”“抚”不定,战和不决,极为被动。

材料二:甲午中日战争清朝战败,李鸿章被派往日本谈判。但是,他作为清朝全权代表,对谈判所列条款并不能做主,需将会谈内容用电报传回清朝,光绪皇帝再用电报批复指示。日本截获电报并破译了电文,掌握了中方谈判底线,使李鸿章本可讨价还价的地方再无协商的可能。双方最终签署了对中国危害极大的《马关条约》。

材料三:义和团席卷华北的过程中,大肆破坏洋人的象征物,“拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船”。结果在北京战事吃紧之际,朝廷想向东南督抚传达皇帝旨意,只得先快马传到山东袁世凯处,再由袁世凯用电报转发给李鸿章等人。

(1)根据材料一指出,通信对鸦片战争产生哪些影响?

(2)根据材料二,指出《马关条约》的谈判过程折射出清朝政治制度存在的弊端。电报有没有帮助到清政府的谈判?为什么?

(3)根据材料三分析,朝廷要向地方传达皇帝旨意为何如此曲折?结合所学知识,评价义和团运动。

(4)综合以上材料,谈谈我国发展通信事业需要注意的历史教训。

25.(2023 东莞市模拟)阅读材料,回答问题。

材料一:张之洞说:“民权之说,无一益而有百害。”“无益者一:将立议院欤?中国士民至今安于固陋者尚多,环球之大势不如,国家之经制不晓,外国兴学、立政、练兵、制器之要不闻,即聚胶胶扰扰之人于一室,明者一,暗者百,游谈呓语,将焉用之?且外国筹款等事重在下议院,立法等事重在上议院,故必家有中资者乃得举议员。今华商素鲜巨资,华民又无远志,议及大举筹饷,必皆推委默息,议与不议等耳。”

材料二:谭嗣同说:“生民之初,本无所谓君臣,则皆民也。民不能相治,亦不暇治,于是共举一民为君。”“夫曰共举之,因有民而后有君;君末也,民本也。”

材料三:严复说:“国者,斯民之公产也。王侯将相者,通国之公仆隶也。”

(1)材料一中张之洞为何认为民权无益?

(2)参考材料二、三,说明维新派在政治体制改革方面的立场如何。

(3)结合以上材料,说明维新派和守旧派论战的实质是什么。

三年广东初中历史模拟题分类汇编之西方列强的侵略和中国人民的抗争

参考答案与试题解析

一.选择题(共22小题)

1.(2023 金湾区一模)1842年,美国总统要求国会拨出专款作为驻华委员的经费。国会同意后,美国政府便派遣专使顾盛率三艘军舰来华。美国此举意在( )

A.争取更多殖民利益 B.协助清政府镇压起义

C.借机侵占中国领土 D.展示和推销西式武器

【考点】鸦片战争和《南京条约》.

【答案】A

【分析】本题考查鸦片战争,识记鸦片战争的影响。

【解答】A.从“1842年,美国总统要求国会拨出专款作为驻华委员的经费。国会同意后,美国政府便派遣专使顾盛率三艘军舰来华”结合所学知识可知,1842年,中英签订《南京条约》,中国的国门被迫打开,改变了中国历史发展的进程,开始沦为半殖民地半封建社会,为争取更多的殖民地利益,列强先后来到中国,清政府被迫与这些国家签订不平等条约,使中国独立主权的完整性遭到破坏,A项正确。

B.题干材料并没有相关内容能表明美国率军舰来华是为了协助清政府镇压起义,排除B项。

C.美国率军舰来华,是为了获得特权,争取更多的殖民地利益,而非借机侵占中国领土,排除C项。

D.“展示和推销西式武器”的说法与题干“美国总统要求国会拨出专款作为驻华委员的经费”无直接联系,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查准确解读材料信息的能力,关键信息是“1842年,美国总统要求国会拨出专款作为驻华委员的经费。国会同意后,美国政府便派遣专使顾盛率三艘军舰来华”。

2.(2022 蓬江区二模)鸦片战争后,美国长期执行“小舢板”政策,即跟在英国军舰后面,搭英国以武力迫使中国割地赔款、开放口岸的顺风车,既占到了中国的便宜,但又不成为中国应对的矛盾焦点。最能反映美国这一做法的是( )

A.《望厦条约》的签订 B.《南京条约》的签订

C.《北京条约》的签订 D.《辛丑条约》的签订

【考点】鸦片战争和《南京条约》.

【答案】A

【分析】本题主要考查了美国的《望厦条约》的签订等知识,掌握相关基础知识。

【解答】依据“跟在英国军舰后面,搭英国以武力迫使中国割地赔款、开放口岸的顺风车,既占到了中国的便宜,但又不成为中国应对的矛盾焦点”结合所学知识可知,英国发动鸦片战争后,美国紧随英国之后,通过威胁讹诈迫使中国清政府签订不平等条约——《望厦条约》,A项正确;《南京条约》是英国通过发动鸦片战争迫使清政府签订的近代第一个不平等条约,排除B项;《北京条约》是清政府与英国、法国、俄国签订的不平等条约,不涉及美国,排除C项;美国直接参与八国联军侵华战争迫使清政府签订《辛丑条约》,不符合题意,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查学生对基础知识的记忆、迁移与运用能力。理解并识记中国近代美国签订的不平等条约。

3.(2023 湛江一模)第二次鸦片战争后,清王朝面临两股列强势力的钳制。南方列强势力强调扩展商务与经济特权,北方列强势力更注重领土扩张。其中北方列强势力主要是指( )

A.英国 B.法国 C.美国 D.俄国

【考点】俄国侵占我国大片领土.

【答案】D

【分析】本题主要考查中国近代史上俄国对中国的侵略。俄国是中国近代史上侵占中国领土最多的国家。

【解答】依据所学可知,第二次鸦片战争前后,俄国采取先武力占领,后签订条约的卑劣手段,割占中国东北和西北地区150多万平方公里的土地。D项符合题意。英国和法国在第二次鸦片战争中通过签订《天津条约》和《北京条约》迫使清政府开放了十余处通商口岸,属于题干中“扩展商务与经济特权”,不符合题意;美国在上述两个方面都没有涉及;ABC三项不符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记俄国侵占我国大片领土的相关史实。

4.(2023 中山市二模)据英军军官约翰 H.唐恩某年10月7日的日记:“晚上7点,总司令到达,找到了巴特尔旅和我们的法国盟军。法国人有意无意地已经在昨天推进到中国皇帝的夏宫,与我们相距4英里(约6.44千米)。他们已经大规模地抢掠……”他记述的是( )

A.第一次鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

【考点】第二次鸦片战争.

【答案】B

【分析】本题考查第二次鸦片战争,掌握相关的基础知识。

【解答】材料“法国人有意无意地已经在昨天推进到中国皇帝的夏宫,与我们相距4英里(约6.44千米)。他们已经大规模地抢掠”表明英法联军在圆明园抢掠,这一事件发生在第二次鸦片战争期间,故B符合题意;第一次鸦片战争是英国发动的,排除A;甲午中日战争是日本发动的,排除C;八国联军侵华战争与“推进到中国皇帝的夏宫”不符,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查第二次鸦片战争,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道题干材料反映的是第二次鸦片战争。

5.(2023 中山市模拟)太平天国运动失败后,从表面上看清政府得到了暂时的稳定,但是溃散的太平军很多转入反满的秘密结社,这些反满势力后来成为同盟会发动武装起义推翻清政府的队伍。据此可知太平天国运动( )

A.改变了中国的社会性质 B.沉重打击了清朝统治

C.为后续革命积蓄力量 D.打击了外国侵略势力

【考点】太平天国运动.

【答案】C

【分析】本题主要考查了太平天国运动的影响,解题关键是要结合题干材料分析。

【解答】根据所学知识可知,太平天国运动没有改变中国的社会性质,A项不符合题意,排除A项;

根据材料及所学知识可知,太平天国运动沉重地打击了清朝的统治,但材料中并没有体现,排除B项;

根据材料“但是溃散的太平军很多转入反满的秘密结社,这些反满势力后来成为同盟会发动武装起义推翻清政府的队伍”结合所学知识可知,太平天国运动为后续的革命积蓄了力量,故C项符合题意;

根据材料及所学知识可知,太平天国运动沉重地打击了外国资本主义侵略势力,但材料中并没有体现,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查了太平天国运动的影响,注意基础知识的识记与理解。

6.(2023 连平县二模)1850年,上海租界人口占上海人口总数的比重不足0.1%;1865﹣1866年间,公共租界和法租界人口所占比重为13.4%和8.1%。这说明( )

A.上海外来人口大幅度增加

B.上海经济发展迅速

C.战争影响人口分布

D.租界城市近代化发展较快

【考点】太平天国运动.

【答案】C

【分析】本题考查太平天国运动,难度不大,熟练记忆基础知识并准确解读材料信息即可得出答案。

【解答】A.上海外来人口大幅度增加不是租界人口所占比重增加的主要原因,排除。

B.由于列强的压迫,上海经济不可能发展迅速,排除。

C.据题干“1850年,上海租界人口占上海人口总数的比重不足0.1%;1865~1866年间,公共租界和法租界人口所占比重为13.4%和8.1%。”和所学知识可知,材料说明战争影响人口分布。1851年﹣1864年期间,爆发了太平天国运动,1856年﹣1860年期间,爆发了第二次鸦片战争,导致人口迁移至租界,符合题意。

D.租界城市近代化发展较快不是租界人口所占比重增加的主要原因,排除。

故选:C。

【点评】记忆太平天国运动爆发的原因、时间、经过、结果和影响,做到融会贯通、灵活应答。

7.(2023 金湾区一模)洋务运动后期,张之洞曾指出“人皆知外洋各国之强由于兵,而不知外洋之强由于学”进而主张“(将西学分为)交涉、农政、工艺、商务四大门类,中国均应仿效西洋”。据此可知张之洞( )

A.强调对民众的思想启蒙 B.推动洋务思想深化

C.主张引进西方政治理念 D.反对学习西方军事

【考点】洋务运动.

【答案】B

【分析】本题考查洋务运动,掌握相关的基础知识。

【解答】“人皆知外洋各国之强由于兵,而不知外洋之强由于学”的大意是人们都知道外国强大是因为军事,而不知道外国强大是因为知识,所以国家的根本在于人才。这说明张之洞主张发展学校教育,培养人才。由“张之洞……主张‘(将西学分为)交涉、农政、工艺、商务四大门类,中国均应仿效西洋’”可知,他认为中国应仿效西洋,大力发展交涉、农政、工艺、商务等“专门之学”。据此可知,张之洞由洋务运动前期,注重学习西方军事技术,到后期除学习军事技术之外,开始高度重视发展教育事业,培养人才。可见,他的主张推动了洋务思想深化,故B正确;由题干可知,张之洞高度重视发展教育事业,以提高我国的科学技术水平,而非对民众进行思想启蒙,也没有涉及西方政治理论,排除AC;洋务运动侧重于学习西方军事技术,张之洞作为洋务派的代表人物,不可能反对学习西方军事,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查洋务运动,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道题干材料说明张之洞推动洋务思想深化。

8.(2023 龙岗区一模)如图漫画反映的是洋务运动中,洋务派一些天真的想法,该想法最终破灭的根源是( )

A.得不到西方列强的支持 B.没有学到真正的技术

C.没有彻底变革封建制度 D.顽固派的阻挠和破坏

【考点】洋务运动.

【答案】C

【分析】本题考查洋务运动的相关史实。

【解答】依据课本知识可知,洋务运动之所以失败,是因为当时的中国已病入膏肓,没有彻底变革封建制度,统治阶级无力回天,一味学习西方科技,“中体西用”是行不通的,只有彻底变革政治体制,中国才有出路。洋务运动的失败也是政治制度的失败。所以C是符合题意的选项。

故选:C。

【点评】本题考核学生的识记能力,解题关键是熟练掌握课本基础知识,解题时应注意牢记洋务运动的实质。

9.(2021 德庆县模拟)陈独秀在《说国家》中指出:我十年以前……哪知道国家是什么东西,和我有什么关系呢?到了甲午年,才听见人说有个什么日本国,把我们中国打败了。到了庚子年……我才晓得,世界上的人,原来是分做一国一国的……我生长到二十多岁,才知道有个国家,才知道国家乃是全国人的大家。这表明( )

A.外来侵略促进国家意识觉醒

B.闭关锁国造成国民意识的落后

C.晚清时期的中国落后于日本

D.国人学习日本开始于甲午战后

【考点】甲午中日战争.

【答案】A

【分析】本题考查新文化运动的背景。关键是紧扣题干信息准确理解。

【解答】依据题干信息,可以看出,以往人们不知道国家,随着外国的侵略,人们才逐渐认识到国家是全国人的大家,这说明随着外国的侵略,人们的国家意识逐步觉醒加强,故选项A符合题意;B.闭关锁国造成国民意识的落后,不符合题意;C.晚清时期的中国落后于日本,不符合题意;D.国人学习日本开始于甲午战后,不符合题意;因此BCD不符合题意,排除。

故选:A。

【点评】本题考查理解能力。解答时,需要学生题干信息进行理解,这类题目就是要紧扣题干信息理解回答,不要向外延伸;也可以拿四个备选项与题干信息对照,细心比对,找到正确答案。

10.(2023 中山市二模)1996年12月28日,中国人民解放军海军命名新式远洋综合训练舰为“世昌”号,这不仅表达了人们对英雄人物的怀念,也是借此纪念( )

A.福建水师 B.戊戌变法 C.北洋舰队 D.湖北新军

【考点】甲午中日战争.

【答案】C

【分析】本题考查甲午中日战争,掌握相关的基础知识。

【解答】根据材料“‘世昌’号”,结合所学可知,1894年甲午中日战争爆发,在黄海战役中,邓世昌壮烈牺牲,北洋舰队受到重挫,因此借此纪念北洋舰队,故C符合题意;A与材料无关,排除;戊戌变法发生在甲午战争战败之后,排除B;湖北新军为清末张之洞于湖北训练的“新式”军队,属于陆军,排除D。

故选:C。

【点评】本题考查甲午中日战争,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道邓世昌在黄海大战中为国捐躯。

11.(2023 东莞市一模)陈旭麓先生在《近代中国社会的新陈代谢》中写道:“1840年以来,中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现警悟的先觉者。但他们的周围和身后没有社会意义的群体,他们走得越远就越是孤独。”材料旨在强调( )

A.近代部分国人挽救国家命运失败的根本原因

B.列强的侵略并没有唤醒国人挽救中国的意识

C.缺乏广泛的群众支持是中国近代抗争失败的原因

D.普通民众知识水平的有限决定了抗争的艰难

【考点】戊戌变法.

【答案】C

【分析】本题考查中国近代化道路的曲折性,解题的关键是“但他们的周围和身后没有社会意义的群体,他们走得越远就越是孤独”。

【解答】“但他们的周围和身后没有社会意义的群体,他们走得越远就越是孤独”表明列次近代化探索缺乏群众基础,C正确。

故选:C。

【点评】本题考查学生阅读材料和综合分析理解历史问题的能力。注意识记戊戌变法的相关知识。

12.(2023 福田区三模)晚清遭遇“数千年未有之大变局”,一批读书人逐渐认识到,唯有变法才能救亡图存,于是谋求制度变革被提到日程上来。这场“谋求制度变革”的运动是( )

A.太平天国运动 B.洋务运动

C.戊戌变法 D.新文化运动

【考点】戊戌变法.

【答案】C

【分析】本题考查戊戌变法的相关知识,关键是对材料的解读。

【解答】由材料“唯有变法才能救亡图存,于是谋求制度变革被提到日程上来”可知,这场“谋求制度变革”的运动是戊戌变法,戊戌变法时期试图在中国建立君主立宪制,C项符合题意;太平天国运动是农民阶级的反封建运动,未涉及“制度变革”,排除A项;洋务运动是地主阶级的自救运动,只学西方军事科学技术,未涉及“制度变革”,排除B项;新文化运动是一次伟大的思想解放运动,它动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼,为随后爆发的五四运动起了思想宣传和铺垫的作用,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查学生的识记和分析能力,要掌握中国近代化的历程及相关重大事件。

13.(2023 金湾区一模)《辛丑条约》要求中国将统管一切涉外事务和海防、关税、路矿、邮电、军工等事务的总理衙门改为专管外交的外务部。这一要求得到了李鸿章、奕 等人的积极响应,奕 甚至说,即使对方不提出,中国也应自己调整。奕 等人的反应表明( )

A.中国近代化始于机构调整

B.开明官员初具近代外交意识

C.列强直接管理中国的内政

D.维新派丧权辱国迎合侵略者

【考点】《辛丑条约》;洋务运动.

【答案】B

【分析】本题主要考查开明官员初具近代外交意识的相关史实,识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】从题干“《辛丑条约》要求中国将统管一切涉外事务和海防、关税、路矿、邮电、军工等事务的总理衙门改为专管外交的外务部。这一要求得到了李鸿章、奕 等人的积极响应,奕 甚至说,即使对方不提出,中国也应自己调整。”可知,总理衙门原为统管一切涉外事物和海防、关税、路矿、邮电、军工等事务的机构,其职能范围大,所管事务繁杂。后来,在列强的要求下,总理衙门改为外交部,专管外交事务,李鸿章、奕 等开明官员积极响应,这说明他们已经初具近代外交意识,B项正确;中国的近代化始于洋务运动,其时间早于《辛丑条约》签订的时间,排除A项;《辛丑条约》签订后,清朝成为列强统治中国的工具,列强并未直接管理中国的内政,C项说法有误,排除C项;李鸿章、奕 等人是洋务派的代表,并非维新派的代表,排除D项。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生准确解读题干信息以及理解问题的能力。理解并识记开明官员初具近代外交意识的相关史实。

14.(2022 德庆县模拟)如图《“China”被撕裂》反映的是( )

A.鸦片战争后西方列强用武力打开中国的大门

B.第二次鸦片战争后侵略势力由沿海深入内地

C.甲午中日战争后帝国主义掀起瓜分中国狂潮

D.八国联军侵华战争使清政府沦为列强的工具

【考点】八国联军侵华战争;甲午中日战争.

【答案】C

【分析】本题考查甲午中日战争、八国联军侵华战争,掌握相关的基础知识。

【解答】《“China”被撕裂》反映的是甲午中日战争后帝国主义掀起瓜分中国狂潮。1895年日本强迫清政府签订《马关条约》。《马关条约》的签订大大加深了中国的半殖民地化程度。《马关条约》签订后,列强在中国掀起了抢夺利权、强租海港、划分“势力范围”的瓜分中国狂潮。ABD不符合题意,排除。

故选:C。

【点评】本题考查甲午中日战争、八国联军侵华战争,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

15.(2023 福田区三模)近代报刊的出现,开拓了人们的视野,培育了一批拥有新知的人才群体,加速了中国近代化的前进步伐。下列报刊中以宣传资产阶级革命思想为主的是( )

A.《时务报》

B.《国闻报》

C.《民报》

D.《申报》

【考点】民报.

【答案】C

【分析】本题主要考查了宣传资产阶级革命思想报刊,掌握相关基础知识。

【解答】结合所学知识可知,《民报》是同盟会的机关报刊,孙中山在《民报》发刊词中,将同盟会的政治纲领阐发为“民族”“民权”“民生”三大主义,合称“三民主义”。三民主义成为孙中山领导资产阶级革命的指导思想,C项正确;上海《时务报》、天津的《国闻报》是戊戌变法时期创办的,戊戌变法宣传变法图强,排除AB项;中国近代报纸成为人们获取信息、了解社会的主要传媒工具;1872年在上海创办的《申报》是近代中国存在时间最长的中文报纸,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记宣传资产阶级革命思想报刊。

16.(2023 阳江二模)魏根深认为,孙中山在确定国名时使用“民国”一词,而非republic的普通译法“共和国”,极有可能受到当时中国流行的民法、民权、民主等相似新词影响。由此可见,当时( )

A.重视民权的思想兴起 B.新文化运动深入人心

C.民众的权利得到保障 D.清朝走向了民主政治

【考点】同盟会与三民主义.

【答案】A

【分析】本题主要考查了三民主义与中华民国成立等知识,注意题干材料的识读。

【解答】根据材料“极有可能受到当时中国流行的民法、民权、民主等相似新词影响”可知,当时民权思想兴起发展,民权主义是孙中山三民主义的核心,其具体表现为建立民国,故A项正确;1912年孙中山建立中华民国是在1915年的新文化运动之前,排除B项;当时民众的基本权力未能够得到保障,排除C项;清朝并未走向民主政治,史实不符,排除D项。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记三民主义与中华民国成立等知识。

17.(2023 惠东县二模)叶圣陶在1911年的日记中写到:“10月12日,见专电栏中有云,武昌已为革(命)党所据……14日,急阅报纸,见长沙、重庆均为革(命)党所据……26日,知南昌、西安亦已得手……28日,闻广东亦有独立之说。”由此推知辛亥革命( )

A.群众基础广泛 B.发展过程迅速

C.结束君主专制 D.解放人民思想

【考点】武昌起义.

【答案】B

【分析】本题考查辛亥革命。掌握辛亥革命发展过程迅速的史实。

【解答】依据材料“10月12日,见专电栏中有云,武昌已为革(命)党所据……14日,急阅报纸,见长沙、重庆均为革(命)党所据……26日,知南昌、西安亦已得手……28日,闻广东亦有独立之说。”可知,日记内容反映的是1911年10月10日武昌起义(辛亥革命)后,各地纷纷响应,在短时间内发展过程迅速。B符合题意。其它三个选项与题意无关。

故选:B。

【点评】准确了解辛亥革命发展过程迅速的史实。

18.(2023 湛江一模)辛亥革命是一条分界线。在此之后,帝王由人主、天子、君父变成了人民的公敌。“敢有帝制自为者天下共击之”成为一种时代意识。上述材料表明辛亥革命( )

A.结束了君主专制制度 B.推翻了中国的封建制度

C.根除了国民封建思想 D.实现了民族独立的梦想

【考点】辛亥革命的历史意义.

【答案】A

【分析】本题考查辛亥革命的意义,掌握相关的基础知识。

【解答】根据材料“在此之后,帝王由人主、天子、君父变成了人民的公敌”“敢有帝制自为者天下共击之”并结合所学知识可知,辛亥革命铲除了封建帝制存在的社会基础,推翻了清王朝的统治,结束了中国存在两千多年的封建君主专制制度,A项正确;辛亥革命没有推翻封建制度,并没有改变中国当时半殖民地半封建社会的现状,排除B项;辛亥革命在一定程度上解放了人民的思想,但是没有根除国民的封建思想,排除C项;辛亥革命没有实现民族独立的梦想,中国仍处于半殖民地半封建社会,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查辛亥革命的意义,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道材料表明辛亥革命结束了君主专制制度。

19.(2021 德庆县模拟)如图所示是一幅名为《势如破竹》的时事漫画,发表于1911年11月的《神州日报》上。该漫画的寓意是( )

A.革命思想蓬勃发展 B.清廷统治土崩瓦解

C.反帝统一战线形成 D.资产阶级力量重组

【考点】中华民国的建立.

【答案】B

【分析】本题考查辛亥革命。辛亥革命推翻了清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度;建立了资产阶级共和国,使人民获得了一些民主和自由的权利,民主共和的观念深入人心。

【解答】根据材料中“1911年”及漫画中的斧头劈竹等信息可知,该漫画主要是强调在辛亥革命的打击下,清朝统治的土崩瓦解,故选B项;

漫画反映的是革命运动的蓬勃发展,而非革命思潮,故排除A项;

辛亥革命的主要矛头指向了清朝的封建统治,没有体现出反帝主张,故排除C项;

材料没有涉及资产阶级内部力量的分化与重组,故排除D项。

故选:B。

【点评】解答本题要搞清楚辛亥革命的结果和影响,学生要有扎实的基础知识功底。

20.(2022 茂南区二模)孙中山以临时大总统的名义颁布了《中华民国临时约法》,彻底否定了中国数千年来的君主专制制度,肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,在全国人民面前树立起“民主”“共和”的形象。这表明《中华民国临时约法》的颁布( )

A.改变了近代中国的社会性质

B.限制了袁世凯的权力

C.推进了近代政治民主化的进程

D.保障了国民一律平等

【考点】《中华民国临时约法》.

【答案】见试题解答内容

【分析】本题考查《中华民国临时约法》的颁布和影响。1912年3月11日,孙中山以临时大总统名义颁布了由参议院制定的《中华民国临时约法》。

【解答】1912年3月11日,南京临时政府颁布《中华民国临时约法》,《中华民国临时约法》是中华民国政府为实现政治民主化颁布的法律文献,是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的成文法,推进了近代政治民主化的进程。

故选:C。

【点评】掌握《中华民国临时约法》的颁布和影响。

21.(2023 阳春市二模)导致如表中各项变化出现的原因是( )

农户 1914﹣1918年 减少1500多万户

耕地 1914﹣1918年 减少2600多万南

荒地 1914﹣1918年 增加4900多万

陆军 1914﹣1919年 增加92万多人

军费 1916﹣1918年 增加5000多万元

A.北洋军阀割据混战 B.日本帝国主义的侵略

C.清政府的腐朽统治 D.南京国民政府的统治

【考点】袁世凯复辟及北洋政府的黑暗统治.

【答案】A

【分析】本题考查北洋军阀的黑暗统治,掌握相关基础知识。

【解答】根据所学知识可知,1914﹣1918年间耕地减少,军费增加的原因是军阀之间割据混战;1916年袁世凯死后,北洋军阀分裂,为争夺地盘,大小军阀割据混战,故A项正确;1914﹣1918年间日本还没有发起侵华战争,排除B项;清政府在1912年就已灭亡,排除C项;南京国民政府建立于1927年,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查学生对基础知识的记忆与运用能力,掌握北洋军阀的黑暗统治及其具体表现。

22.(2021 蓬江区一模)(申报)时评栏目曾评述“今之时局,恰似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也。南北相改,皖直交斗,滇蜀不靖,犹诸侯相侵伐也。”这一“时局”出现在( )

A.太平天国运动时期 B.北洋军阀统治时期

C.抗日战争时期 D.解放战争时期

【考点】袁世凯复辟及北洋政府的黑暗统治.

【答案】见试题解答内容

【分析】本题考查北洋政府的黑暗统治,关键信息是“中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也。南北相改,皖直交斗,滇蜀不靖,犹诸侯相侵伐也”。

【解答】依据材料“今之时局,略似春秋战国时期之分裂”可知,当时中国政局混乱;依据材料“中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也”可知,当时中央政府在全国影响有限;依据材料“南北相攻,皖直交斗”可知,说明当时直系和皖系军阀斗争激烈,结合所学可知,材料中的种种现象只能发生在北洋军阀统治时期即1912年﹣1928年期间,故B项正确。ACD三项均不符合材料,排除。

故选:B。

【点评】本题考查对北洋军阀统治时期政治状况的把握,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解、运用所学知识解决问题的能力。

二.材料题(共3小题)

23.(2021 汕头模拟)阅读下列材料

材料一:英国《泰晤士报》记载:“据估计,被劫掠和破坏的财产,总值超过六百万磅。在场的每个军人都掠夺了很多。在进入皇宫的宫殿后,谁也不知道该拿什么东西。为了拿金子,而把银子弄丢了,为了拿镶有珠玉的饰品和宝石,又把金子丢了,无价的瓷器和珐琅器,因为太大不能运走,竟被打碎。”

材料二:“俄国采取表面‘调停’实际支持的态度。在战争中,不花费一文钱,不出动一兵一卒,而能比任何一个参战国得到更多的好处。”

──马克思

请回答:

(1)两则材料共同反映的是哪一次战争?这次战争的发动者是谁?

(2)材料二中与俄国一起参与调停的另外一个国家是哪国?

(3)材料中所说的俄国“比任何一个参战国得到更多的好处”主要指的是什么?

【考点】第二次鸦片战争;英法联军火烧圆明园;俄国侵占我国大片领土.

【答案】见试题解答内容

【分析】(1)本题考查第二次鸦片战争.

(2)本题考查美国.

(3)本题考查俄国通过一系列不平等条约先后割占中国领土150多万平方公里.

【解答】(1)据材料一“英国《泰晤士报》记载:‘据估计,被劫掠和破坏的财产,总值超过六百万磅.在场的每个军人都掠夺了很多.在进入皇宫的宫殿后,谁也不知道该拿什么东西.为了拿金子,而把银子弄丢了,为了拿镶有珠玉的饰品和宝石,又把金子丢了,无价的瓷器和珐琅器,因为太大不能运走,竟被打碎.’”和材料二“俄国采取表面‘调停’实际支持的态度.在战争中,不花费一文钱,不出动一兵一卒,而能比任何一个参战国得到更多的好处.”可知,两则材料共同反映的是第二次鸦片战争.为了进一步打开中国市场,扩大侵略权益,1856年10月至1860年10月,英法联军为主凶,美俄为帮凶,对中国发动了第二次鸦片战争,1860年,英法联军攻入北京,闯进圆明园,他们争先恐后,掠夺珍宝.抢不走的东西,他们就砸碎.为掩人耳目,他们又放火焚烧,大火烧了三天三夜.

(2)1856年10月,英法联军为主凶,美俄两国为帮凶,对中国发动了第二次鸦片战争.因而材料二中与俄国一起参与调停的另外一个国家是美国.

(3)材料中所说的俄国“比任何一个参战国得到更多的好处”主要指的是俄国在第二次鸦片战争前后,趁火打劫,通过一系列不平等条约,共割占中国东北、西北150多万平方千米的领土.

故答案为:

(1)第二次鸦片战争;英法联军.

(2)美国.

(3)俄国通过一系列不平等条约先后割占中国领土150多万平方公里.

【点评】本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力.注意掌握中国近代史上列强对中国的侵略.

24.(2023 雷州市二模)通信的发展与维护,深刻影响着政局。阅读材料,回答问题。

材料一:鸦片战争期间,清朝的军情传递依靠快马。广州将领从发出军报,到接收皇帝指示,时间最短需要一个月,皇帝的指示抵达时,对作战往往已毫无用处。甚至有主将利用距离远、时间长的缺陷谎报军情,加剧了皇帝在各地军报中的“剿”“抚”不定,战和不决,极为被动。

材料二:甲午中日战争清朝战败,李鸿章被派往日本谈判。但是,他作为清朝全权代表,对谈判所列条款并不能做主,需将会谈内容用电报传回清朝,光绪皇帝再用电报批复指示。日本截获电报并破译了电文,掌握了中方谈判底线,使李鸿章本可讨价还价的地方再无协商的可能。双方最终签署了对中国危害极大的《马关条约》。

材料三:义和团席卷华北的过程中,大肆破坏洋人的象征物,“拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船”。结果在北京战事吃紧之际,朝廷想向东南督抚传达皇帝旨意,只得先快马传到山东袁世凯处,再由袁世凯用电报转发给李鸿章等人。

(1)根据材料一指出,通信对鸦片战争产生哪些影响?

(2)根据材料二,指出《马关条约》的谈判过程折射出清朝政治制度存在的弊端。电报有没有帮助到清政府的谈判?为什么?

(3)根据材料三分析,朝廷要向地方传达皇帝旨意为何如此曲折?结合所学知识,评价义和团运动。

(4)综合以上材料,谈谈我国发展通信事业需要注意的历史教训。

【考点】《马关条约》;义和团运动;鸦片战争和《南京条约》.

【答案】见试题解答内容

【分析】本题以三段文字材料为背景,考查鸦片战争、《马关条约》、义和团运动的有关史实,关键是对材料信息的提取。

【解答】(1)由材料一“鸦片战争期间,清朝的军情传递依靠快马。广州将领从发出军报,到接收皇帝指示,时间最短需要一个月,皇帝的指示抵达时,对作战往往已毫无用处。甚至有主将利用距离远、时间长的缺陷谎报军情,加剧了皇帝在各地军报中的‘剿’‘抚’不定,战和不决,极为被动”可知,鸦片战争中军情传递慢,战争指示传达慢,战争指示无效,朝廷获得的虚假军情造成决策失误。

(2)由材料二“甲午中日战争清朝战败,李鸿章被派往日本谈判。但是,他作为清朝全权代表,对谈判所列条款并不能做主,需将会谈内容用电报传回清朝,光绪皇帝再用电报批复指示。日本截获电报并破译了电文,掌握了中方谈判底线,使李鸿章本可讨价还价的地方再无协商的可能。”可知,《马关条约》的谈判过程折射出清朝政治制度存在的弊端是皇帝专断一切事务,大臣的自主决策范围有限,电报没有帮助到清政府的谈判,电文被破译,日本掌握了中国的谈判底线,李鸿章没有讨价还价的余地。

(3)由材料三“义和团席卷华北的过程中,大肆破坏洋人的象征物,‘拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船’.结果在北京战事吃紧之际,朝廷想向东南督抚传达皇帝旨意,只得先快马传到山东袁世凯处,再由袁世凯用电报转发给李鸿章等人”可知,义和团破坏了电线和电报设施,拆毁了铁路,所以朝廷要向地方传达皇帝旨意很曲折。义和团运动是爱国运动,但它盲目抵制先进技术,给中国造成巨大的危害。

(4)本题是开放性题目,言之有理即可,如注重对最先进的通信技术的掌握,注重通信安全,注重维护通信基础设施的正常运行。

故答案为:

(1)军情传递慢,战争指示传达慢,战争指示无效,朝廷获得的虚假军情造成决策失误。

(2)皇帝专断一切事务,大臣的自主决策范围有限;没有;电文被破译,日本掌握了中国的谈判底线,李鸿章没有讨价还价的余地。

(3)义和团破坏了电线和电报设施,拆毁了铁路;义和团运动是爱国运动,但它盲目抵制先进技术,给中国造成巨大的危害。

(4)注重对最先进的通信技术的掌握,注重通信安全,注重维护通信基础设施的正常运行。(言之有理即可)

【点评】注意对材料的解读,识记鸦片战争、《马关条约》、义和团运动的有关史实。

25.(2023 东莞市模拟)阅读材料,回答问题。

材料一:张之洞说:“民权之说,无一益而有百害。”“无益者一:将立议院欤?中国士民至今安于固陋者尚多,环球之大势不如,国家之经制不晓,外国兴学、立政、练兵、制器之要不闻,即聚胶胶扰扰之人于一室,明者一,暗者百,游谈呓语,将焉用之?且外国筹款等事重在下议院,立法等事重在上议院,故必家有中资者乃得举议员。今华商素鲜巨资,华民又无远志,议及大举筹饷,必皆推委默息,议与不议等耳。”

材料二:谭嗣同说:“生民之初,本无所谓君臣,则皆民也。民不能相治,亦不暇治,于是共举一民为君。”“夫曰共举之,因有民而后有君;君末也,民本也。”

材料三:严复说:“国者,斯民之公产也。王侯将相者,通国之公仆隶也。”

(1)材料一中张之洞为何认为民权无益?

(2)参考材料二、三,说明维新派在政治体制改革方面的立场如何。

(3)结合以上材料,说明维新派和守旧派论战的实质是什么。

【考点】戊戌变法;维新派和洋务派;洋务运动.

【答案】(1)原因:他认为国家的军民受到封建主义思想的影响,眼界低,不知世界之大事,不了解世界的发展趋势,国家的经济体制不了解。议院的议院都是有权有势之人,都是从外国学习归来的华裔,不了解中国的制度,不能合理的推动中国的经济发展。

(2)立场:兴民权,实行君主立宪。

(3)实质:资产阶级思想与封建主义思想在中国的第一次交锋。

【分析】本题考查戊戌变法的相关内容,准确解读材料信息,掌握基础知识。

【解答】(1)根据材料“无益者一:将立议院欤?中国士民至今安于固陋者尚多,环球之大势不如,国家之经制不晓,外国兴学、立政、练兵、制器之要不闻,即聚胶胶扰扰之人于一室,明者一,暗者百,游谈呓语,将焉用之?且外国筹款等事重在下议院,立法等事重在上议院,故必家有中资者乃得举议员。”及所学可知,他认为国家的军民受到封建主义思想的影响,眼界低,不知世界之大事,不了解世界的发展趋势,国家的经济体制不了解。议院的议院都是有权有势之人,都是从外国学习归来的华裔,不了解中国的制度,不能合理的推动中国的经济发展。

(2)根据材料二“生民之初,本无所谓君臣,则皆民也”和材料三“王侯将相者,通国之公仆隶也”可得出维新派在政治体制改革方面立场是兴民权,实行君主立宪。

(3)根据材料及所学可知,维新派与守旧派论战的实质就是资产阶级与封建主义的第一次正面交锋,维新派代表资产阶级,守旧派是封建主义。

故答案为:

(1)原因:他认为国家的军民受到封建主义思想的影响,眼界低,不知世界之大事,不了解世界的发展趋势,国家的经济体制不了解。议院的议院都是有权有势之人,都是从外国学习归来的华裔,不了解中国的制度,不能合理的推动中国的经济发展。

(2)立场:兴民权,实行君主立宪。

(3)实质:资产阶级思想与封建主义思想在中国的第一次交锋。

【点评】本题考查学生获取材料信息,调动运用所学知识,准确解读材料信息的能力,识记理解戊戌变法的相关内容,有助于培养学生的历史解释素养

同课章节目录