广东三年(2021-2023)初中历史模拟题分类汇编---新民主主义革命的开始、从国共合作到国共对立(含解析)

文档属性

| 名称 | 广东三年(2021-2023)初中历史模拟题分类汇编---新民主主义革命的开始、从国共合作到国共对立(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 150.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-11 14:45:00 | ||

图片预览

文档简介

三年广东初中历史模拟题分类汇编之新民主主义革命的开始、从国共合作到国共对立

一.选择题(共14小题)

1.(2023 阳春市二模)有人说,近代中国向西方学习经历了西学东渐﹣﹣“雾里看花”、中体西用﹣﹣“移花接木”、从制度到思想﹣﹣“学习仿效”。这个过程体现了( )

A.近代中国对封建制度的不断否定

B.中国近代民族资本主义的不断发展

C.中国近代化的基本内容和特点

D.学习西方的主要目的是发展资本主义

2.(2023 潮南区三模)1917年,李大钊在《自然的伦理观与孔子》一文中写道:“余之掊击(抨击)孔子,非掊击孔子之本身,乃掊击孔子为历代君主所雕塑之偶像的权威也;非掊击孔子,乃掊击专制政治之灵魂也。”由材料可知新文化运动的目的是( )

A.反对封建专制 B.倡导西方文化

C.传播马克思主义 D.改造儒家思想

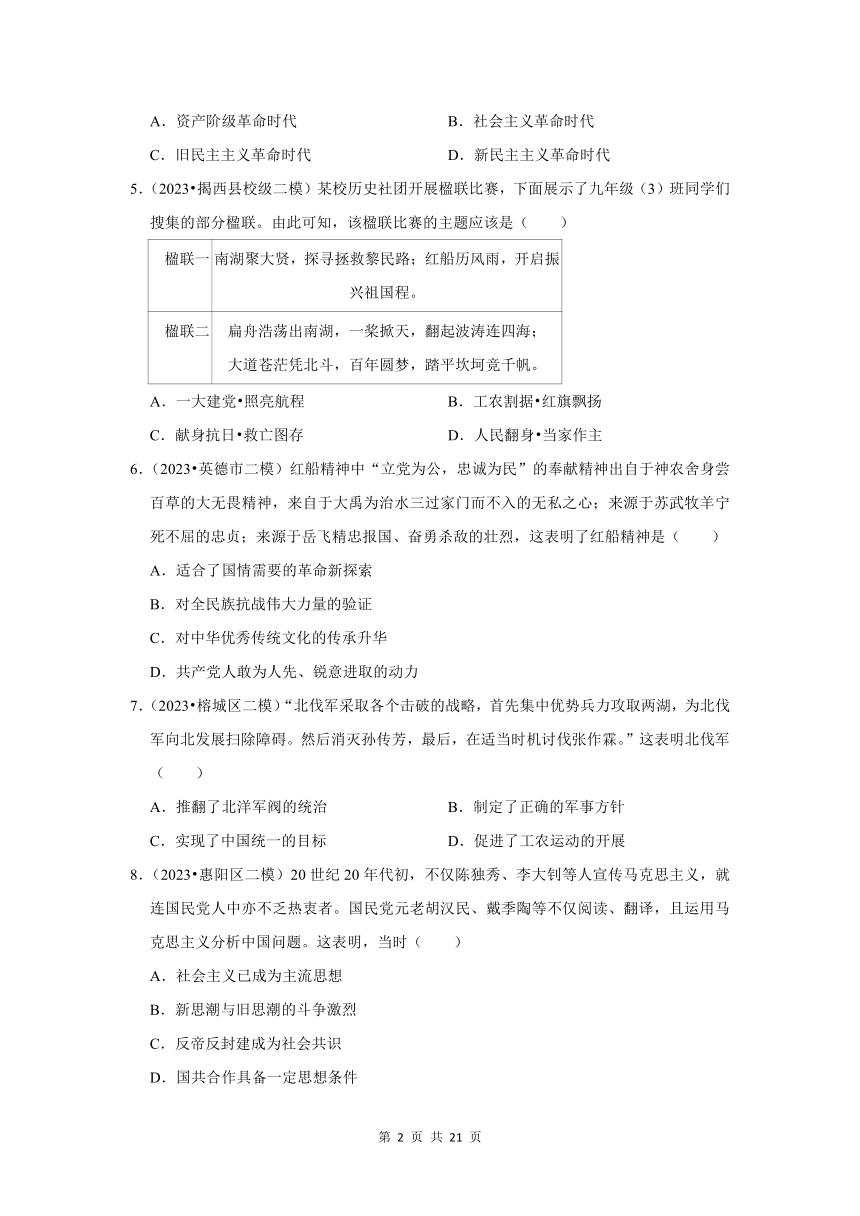

3.(2023 中山市模拟)下表为五四运动后创办的具有代表性的进步刊物,据此可知五四运动后( )

刊名 主持 刊行年月 出版地点 宗旨(倾向)

《星期评论》 戴季陶等 1919.6 上海 研究和介绍社会主义

《少年中国》 王光祈 1919.7 北京 社会主义

《湘江评论》 毛泽东 1919.7 长沙 宣传新思想

《建设》 孙中山 1919.8 上海 研究革命理论和建设新中国方案

A.走社会主义道路成为共识

B.革命刊物成为报刊业的主流

C.上海成为中国革命的中心

D.出现探寻救国新道路的趋势

4.(2023 化州市一模)青年,特别是青少年学生,总是用他们满腔热血与辛勤汗水书写着永不褪色的青春传奇。1919年就是这样一群青年揭开了一个时代的序幕。“一个时代”是( )

A.资产阶级革命时代 B.社会主义革命时代

C.旧民主主义革命时代 D.新民主主义革命时代

5.(2023 揭西县校级二模)某校历史社团开展楹联比赛,下面展示了九年级(3)班同学们搜集的部分楹联。由此可知,该楹联比赛的主题应该是( )

楹联一 南湖聚大贤,探寻拯救黎民路;红船历风雨,开启振兴祖国程。

楹联二 扁舟浩荡出南湖,一桨掀天,翻起波涛连四海;大道苍茫凭北斗,百年圆梦,踏平坎坷竞千帆。

A.一大建党 照亮航程 B.工农割据 红旗飘扬

C.献身抗日 救亡图存 D.人民翻身 当家作主

6.(2023 英德市二模)红船精神中“立党为公,忠诚为民”的奉献精神出自于神农舍身尝百草的大无畏精神,来自于大禹为治水三过家门而不入的无私之心;来源于苏武牧羊宁死不屈的忠贞;来源于岳飞精忠报国、奋勇杀敌的壮烈,这表明了红船精神是( )

A.适合了国情需要的革命新探索

B.对全民族抗战伟大力量的验证

C.对中华优秀传统文化的传承升华

D.共产党人敢为人先、锐意进取的动力

7.(2023 榕城区二模)“北伐军采取各个击破的战略,首先集中优势兵力攻取两湖,为北伐军向北发展扫除障碍。然后消灭孙传芳,最后,在适当时机讨伐张作霖。”这表明北伐军( )

A.推翻了北洋军阀的统治 B.制定了正确的军事方针

C.实现了中国统一的目标 D.促进了工农运动的开展

8.(2023 惠阳区二模)20世纪20年代初,不仅陈独秀、李大钊等人宣传马克思主义,就连国民党人中亦不乏热衷者。国民党元老胡汉民、戴季陶等不仅阅读、翻译,且运用马克思主义分析中国问题。这表明,当时( )

A.社会主义已成为主流思想

B.新思潮与旧思潮的斗争激烈

C.反帝反封建成为社会共识

D.国共合作具备一定思想条件

9.(2023 清远一模)1927年时,中共党员中工人出身、农民出身的党员分别占50.8%、18.7%;在1928﹣1930年,中共党员中工人出身、农民出身的党员分别占23.4%、76.6%。数据变化说明了( )

A.工人阶级失去了领导地位

B.中共在探索新的革命道路

C.苏区政府是农民民主政权

D.苏区反“围剿”斗争取得胜利

10.(2023 英德市二模)1933年重庆恩阳的翻身农民兴高采烈地唱道:“夺回了地夺回了田,夺回了自由夺回了权;穷人从此伸腰杆,有吃有穿比蜜甜;仓里谷,缸里面,芝麻油盐装满罐……”从歌谣中可知( )

A.平均地权在当时中国已实现

B.农民当家作主的愿望已实现

C.土地革命赢得了农民的拥护

D.中国找到了正确的建设道路

11.(2023 金湾区一模)1935年3月,蒋介石急赴重庆安排战事,要求“严防贵阳”,派中央军周浑元部和川军郭勋祺部挺进贵州,同时命令湘军何键部“以主力守备乌江沿岸”。蒋介石的举动是为了( )

A.抵御外来侵略 B.“追剿”红军

C.防范八路军 D.发动全面内战

12.(2023 越秀区校级二模)1935年12月,毛泽东在瓦窑堡会议报告中说:“12个月光阴中间,天上每日几十架飞机侦察轰炸,地下几十万大军围追堵截……我们却开动了每人的两只脚,长驱二万余里,纵横11个省。”报告中所提到的事件体现了( )

A.爱国进步民主科学的精神

B.不畏艰险不怕牺牲的精神

C.万众一心共御外辱的精神

D.立党为公忠诚为民的精神

13.(2022 德庆县校级模拟)红军长征平均每天行军74里,平均每天一场遭遇战,每前进300米就有一名战士牺牲,翻越大雪山40余座,跨过大河近百条……这体现了长征胜利的精神源泉是( )

A.乐于吃苦的乐观主义

B.艰苦奋斗、大无畏的革命英雄主义

C.顾全大局的集体主义

D.依靠群众、为人民服务的坚定信念

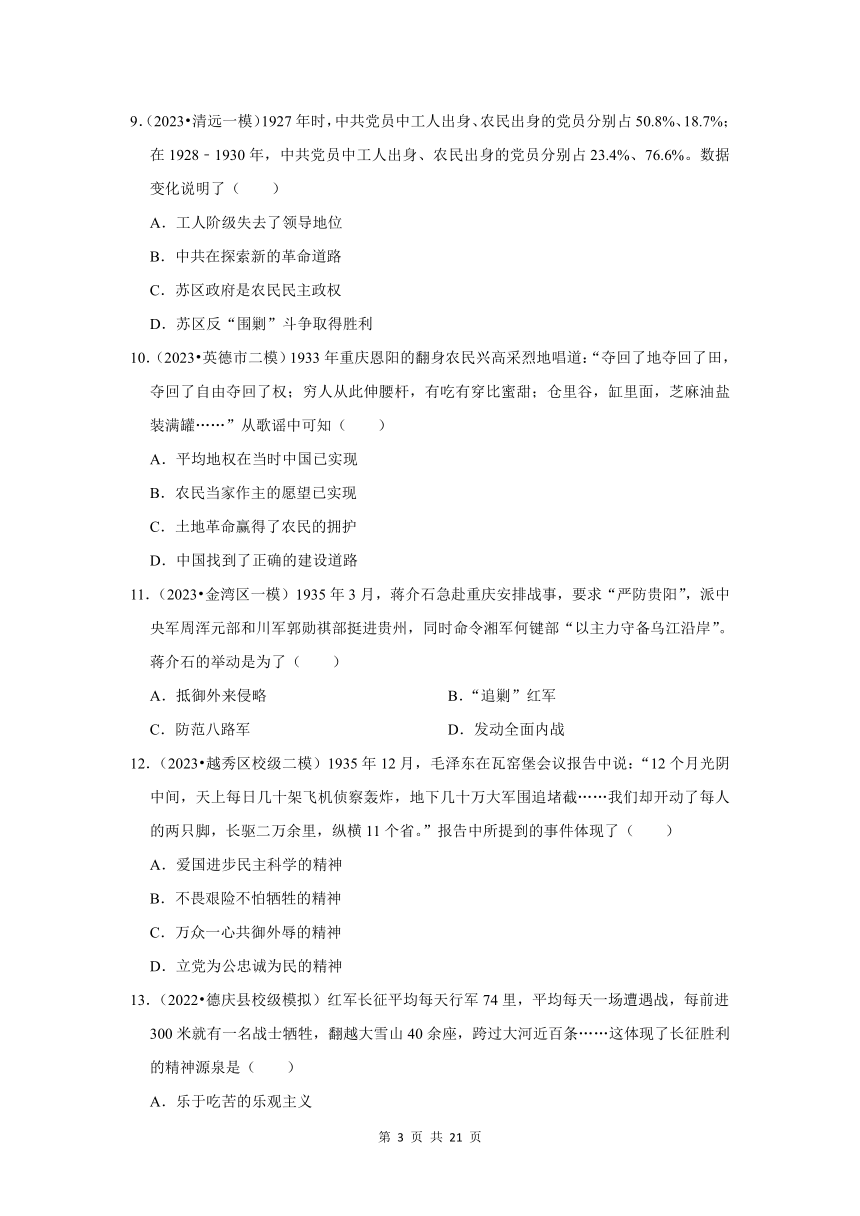

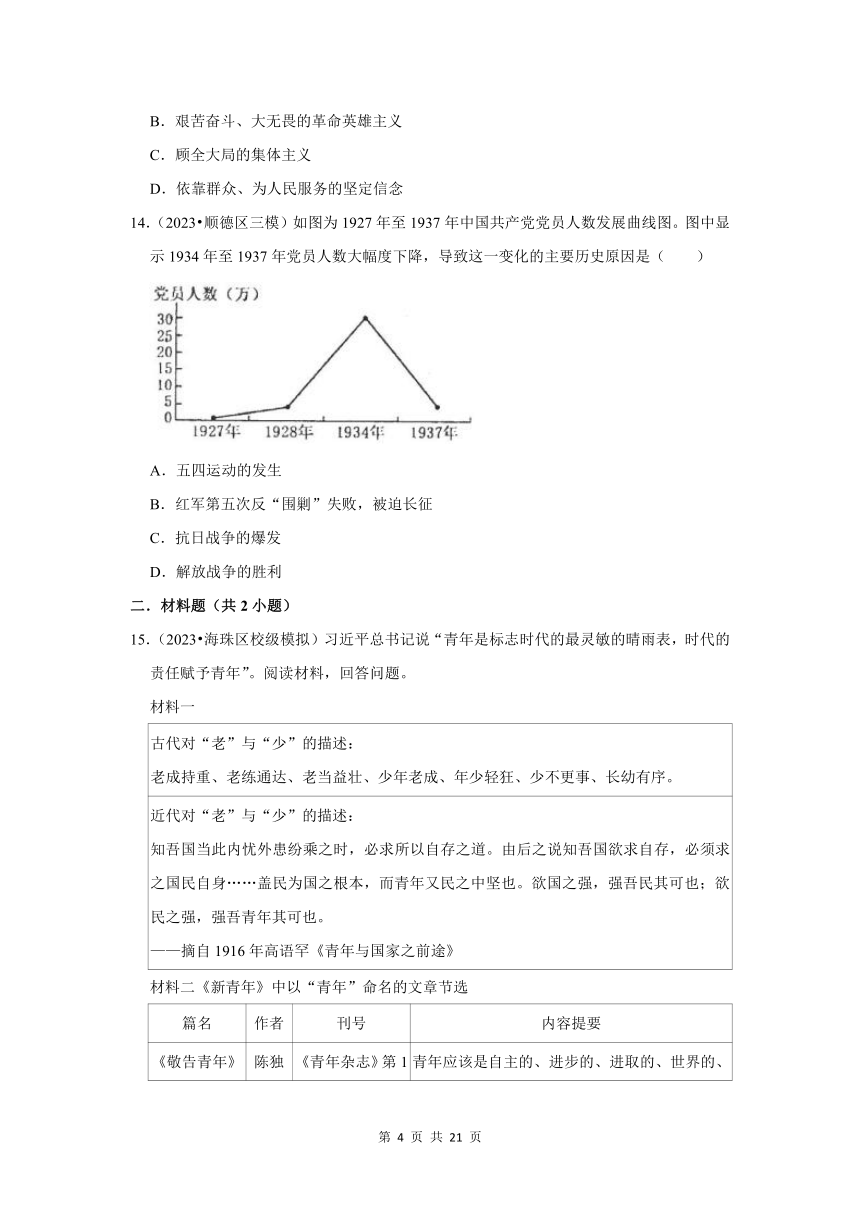

14.(2023 顺德区三模)如图为1927年至1937年中国共产党党员人数发展曲线图。图中显示1934年至1937年党员人数大幅度下降,导致这一变化的主要历史原因是( )

A.五四运动的发生

B.红军第五次反“围剿”失败,被迫长征

C.抗日战争的爆发

D.解放战争的胜利

二.材料题(共2小题)

15.(2023 海珠区校级模拟)习近平总书记说“青年是标志时代的最灵敏的晴雨表,时代的责任赋予青年”。阅读材料,回答问题。

材料一

古代对“老”与“少”的描述:老成持重、老练通达、老当益壮、少年老成、年少轻狂、少不更事、长幼有序。

近代对“老”与“少”的描述:知吾国当此内忧外患纷乘之时,必求所以自存之道。由后之说知吾国欲求自存,必须求之国民自身……盖民为国之根本,而青年又民之中坚也。欲国之强,强吾民其可也;欲民之强,强吾青年其可也。——摘自1916年高语罕《青年与国家之前途》

材料二《新青年》中以“青年”命名的文章节选

篇名 作者 刊号 内容提要

《敬告青年》 陈独秀 《青年杂志》第1卷第1期 青年应该是自主的、进步的、进取的、世界的、实利的、科学的。

《青年与国家之前途》 高语罕 《青年杂志》第1卷第5期 详论国民之责任,详细阐释了青年于国家前途的重要性。

《青年与欲望》 陈圣任 《新青年》第2卷第1期 作者认为想要拯救中国青年,必须从增进其高尚欲望开始。

《青年之自己教育》 朱如一 《新青年》第3卷第4期 本文详细分析了青年自己教育的原因及重要性。

《告青年》 郭仁林 《新青年》第5卷第1期 作者就尽其在我、务正其心、戒虚荣、戒权诈、耐吃苦等五则事情告之青年。

材料三

1939年3月,陕甘宁边区西北青年救国联合会正式规定以5月4日为青年节。 1938年7月9日,与国民党关系紧密的三民主义青年团在武昌正式成立,蒋介石亲自担任三青团团长。该团成立后,即规定5月1日起至7日为青年运动周,同时请求国民党中央通令全国以每年5月4日为青年节并颁发纪念办法16条。

——摘编自百度百科

(1)根据材料一,指出中国古、近代对“老”与“少”观念的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

(2)根据材料二,概括《新青年》表达的青年观,并结合所学知识谈谈《新青年》对近代青年的作用。

(3)根据材料三并结合所学,分析国共两党在20世纪30年代末一致选取5月4日作为青年节的理由。

16.(2023 东莞市模拟)中国共产党自1921年建党开始,前后历经28年的奋斗,到1949年终于推翻了封建主义、帝国主义和官僚资本主义的统治,建立起新国家。阅读材料,回答问题。

材料一:三次国内革命战争一览表

战争 简介

国内革命战争 1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州召开,以国共合作为基础的国民革命兴起。在中国共产党的积极参与和努力下,席卷半个中国的北伐战争将大革命推向高潮。1927年,蒋介石和汪精卫先后“清共”,国共合作破裂

国内革命战争 大革命失败后,以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人,逐步把党的工作重心由城市转入农村,在农村建立根据地,开展土地革命,建立起革命武装和工农政权,开创了一条农村包围城市、武装夺取政权的中国革命新道路

第三次国内革命战争 抗战结束后,蒋介石无视国内和平呼声,悍然发动内战。中国人民解放军在中国共产党的领导下,为推翻国民党反动统治、解放全中国而进行了坚决反击,并迅速在大陆取得胜利

材料二:就是这样,西方资产阶级的文明,资产阶级的民主主义,资产阶级共和国的方案,在中国人民的心目中,一齐破了产。资产阶级的民主主义让位给工人阶级领导的人民民主主义,资产阶级共和国让位给人民共和国。这样就造成了一种可能性:经过人民共和国到达社会主义和共产主义,到达阶级的消灭和世界的大同……总结我们的经验,集中到一点,就是工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。这个专政必须和国际革命力量团结一致。这就是我们的公式,这就是我们的主要经验,这就是我们的主要纲领。

——摘自毛泽东《论人民民主专政》

(1)阅读材料一并从中提炼出一个观点,联系所学知识展开论述。要求:观点明确,持论有据,表述成文,逻辑清晰。

(2)根据材料二,概括毛泽东对新政权建设的设想。

三年广东初中历史模拟题分类汇编之新民主主义革命的开始、从国共合作到国共对立

参考答案与试题解析

一.选择题(共14小题)

1.(2023 阳春市二模)有人说,近代中国向西方学习经历了西学东渐﹣﹣“雾里看花”、中体西用﹣﹣“移花接木”、从制度到思想﹣﹣“学习仿效”。这个过程体现了( )

A.近代中国对封建制度的不断否定

B.中国近代民族资本主义的不断发展

C.中国近代化的基本内容和特点

D.学习西方的主要目的是发展资本主义

【考点】新文化运动;洋务运动;戊戌变法;辛亥革命.

【答案】C

【分析】本题主要考查近代中国向西方学习的历程,解答此题需要学生了解近代中国向西方学习的三个阶段的阶段特征。

【解答】由材料“近代中国向西方学习经历了西学东渐﹣﹣‘雾里看花’、中体西用﹣﹣‘移花接木’、从制度到思想﹣﹣‘学习仿效’”可知,这个过程体现了中国近代化的基本内容和特点。近代先进中国人向西方学习经历了从器物到制度到思想文化这样一个由浅入深、由表及里的过程,洋务运动学习西方技术,戊戌变法和辛革命学习西方制度,新文化运动学习西方思想文化,故C项正确。

故选:C。

【点评】本题旨在考查学生对近代中国向西方学习的历程的了解,主要考查学生对教材所学知识的综合运用能力。

2.(2023 潮南区三模)1917年,李大钊在《自然的伦理观与孔子》一文中写道:“余之掊击(抨击)孔子,非掊击孔子之本身,乃掊击孔子为历代君主所雕塑之偶像的权威也;非掊击孔子,乃掊击专制政治之灵魂也。”由材料可知新文化运动的目的是( )

A.反对封建专制 B.倡导西方文化

C.传播马克思主义 D.改造儒家思想

【考点】新文化运动.

【答案】A

【分析】本题主要考查新文化运动的目的的相关史实。识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】1915年兴起的新文化运动,提倡民主,反对独裁专制。提倡科学,反对迷信盲从。提倡新道德,反对旧道德。提倡新文学,反对旧文学,向尊孔复古的封建逆流展开猛烈的进攻;新文化运动是我国历史上一次空前的思想大解放运动。据“余之掊击(抨击)孔子,非掊击孔子之本身,乃掊击孔子为历代君主所雕塑之偶像的权威也;非掊击孔子,乃掊击专制政治之灵魂也。”可知,新文化运动的目的是反对封建专制。选项A符合题意。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记新文化运动的目的的相关史实。

3.(2023 中山市模拟)下表为五四运动后创办的具有代表性的进步刊物,据此可知五四运动后( )

刊名 主持 刊行年月 出版地点 宗旨(倾向)

《星期评论》 戴季陶等 1919.6 上海 研究和介绍社会主义

《少年中国》 王光祈 1919.7 北京 社会主义

《湘江评论》 毛泽东 1919.7 长沙 宣传新思想

《建设》 孙中山 1919.8 上海 研究革命理论和建设新中国方案

A.走社会主义道路成为共识

B.革命刊物成为报刊业的主流

C.上海成为中国革命的中心

D.出现探寻救国新道路的趋势

【考点】五四运动.

【答案】D

【分析】本题考查五四运动后马克思主义在中国的传播,需要结合马克思主义在中国传播的特征来解答。

【解答】结合所学知识可知,五四运动,推动了中国社会进步,促进了马克思主义在中国的传播,促进了马克思主义同中国工人运动的结合。表格材料内容反映五四运动后进步刊物宣传社会主义这一现象,说明出现探寻救国新道路的趋势,D项正确;“共识”的说法过于绝对,排除A项;表中只是部分刊物,不能得出革命刊物成为报刊业的主流,排除B项;表中只提到上海、北京和长沙三个城市,不能得出上海成为中国革命的中心,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查马克思主义在中国的传播,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

4.(2023 化州市一模)青年,特别是青少年学生,总是用他们满腔热血与辛勤汗水书写着永不褪色的青春传奇。1919年就是这样一群青年揭开了一个时代的序幕。“一个时代”是( )

A.资产阶级革命时代 B.社会主义革命时代

C.旧民主主义革命时代 D.新民主主义革命时代

【考点】五四运动.

【答案】见试题解答内容

【分析】本题主要考查学生对五四爱国运动历史意义的准确认识。解答此题重点识记1919年这个时间,发生的事件是五四运动。五四运动是一场伟大的反帝爱国运动,它充分发动了群众,工、商、学、农联合起来,实际上揭开了全民族进行彻底的反帝反封建斗争的序幕,是中国新民主主义革命的开端。

【解答】依据题干中“1919年”“一群青年揭开了一个时代的序幕”可推断出指的是五四运动,依据已学知识可知巴黎和会上中国外交失败的消息传到国内引发了青年学生的强烈抗议与不满,爆发了五四运动。五四运动是中国新民主主义革命开端。所以题文中的“一个时代”指的就是新民主主义革命时代。

故选:D。

【点评】解答本题注意理解识记五四运动的历史意义。

5.(2023 揭西县校级二模)某校历史社团开展楹联比赛,下面展示了九年级(3)班同学们搜集的部分楹联。由此可知,该楹联比赛的主题应该是( )

楹联一 南湖聚大贤,探寻拯救黎民路;红船历风雨,开启振兴祖国程。

楹联二 扁舟浩荡出南湖,一桨掀天,翻起波涛连四海;大道苍茫凭北斗,百年圆梦,踏平坎坷竞千帆。

A.一大建党 照亮航程 B.工农割据 红旗飘扬

C.献身抗日 救亡图存 D.人民翻身 当家作主

【考点】中国共产党的成立.

【答案】A

【分析】本题考查了中国共产党成立。注意掌握相关的基础知识。

【解答】1921年7月23日,中共一大在上海举行,后又转移到浙江嘉兴南湖游船,中共一大的召开标志着中国共产党的诞生,是中国历史上开天辟地的大事。自从有了中国共产党,中国革命的面貌就焕然一新了,所以该楹联比赛的主题应该是:一大建党 照亮航程,A是正确的选项;BCD材料没有体现。

故选:A。

【点评】解答本题要正确理解题意,考查了中国共产党成立,在此基础上,结合分析各个选项,选出正确答案。

6.(2023 英德市二模)红船精神中“立党为公,忠诚为民”的奉献精神出自于神农舍身尝百草的大无畏精神,来自于大禹为治水三过家门而不入的无私之心;来源于苏武牧羊宁死不屈的忠贞;来源于岳飞精忠报国、奋勇杀敌的壮烈,这表明了红船精神是( )

A.适合了国情需要的革命新探索

B.对全民族抗战伟大力量的验证

C.对中华优秀传统文化的传承升华

D.共产党人敢为人先、锐意进取的动力

【考点】中国共产党的成立.

【答案】C

【分析】本题考查中共成立以及伟大的红船精神,依据材料“立党为公,忠诚为民”等信息并结合所学知识进行分析。

【解答】依据题干文字结合所学知识可知,红船精神是对中华优秀传统文化的继承,在此基础上升华成了“立党为公,忠诚为民”的奉献精神,说明红船精神是对中华优秀传统文化的传承和升华,C项正确;中共一大确立的革命纲领并不适合中国的实际,中共二大制定了符合中国国情的民主革命纲领,故排除A项;题干涉及的中共成立,是在抗日战争爆发之前,排除B项;共产党人敢为人先、锐意进取的动力没有体现“自于神农舍身尝百草的大无畏精神,来自于大禹为治水三过家门而不入的无私之心”等内容,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力,理解并识记伟大的红船精神。

7.(2023 榕城区二模)“北伐军采取各个击破的战略,首先集中优势兵力攻取两湖,为北伐军向北发展扫除障碍。然后消灭孙传芳,最后,在适当时机讨伐张作霖。”这表明北伐军( )

A.推翻了北洋军阀的统治 B.制定了正确的军事方针

C.实现了中国统一的目标 D.促进了工农运动的开展

【考点】国民革命和北伐战争.

【答案】B

【分析】本题考查国民革命取得巨大成就的原因。1926年7月进行北伐战争,掀起了国民革命运动,基本推翻了北洋军阀的统治。

【解答】1924年国民党一大召开,标志着国共合作建立了统一战线,为推翻北洋军阀的统治,统一全国,广东国民政府决定北伐,1926年7月,北伐军出师北伐,第四军共产党员叶挺领导的独立团连克汀泗桥和贺胜桥,消灭了吴佩孚的主力。之后北伐军又集中力量进攻江西消灭了孙传芳的主力。北伐军出师不到半年,从珠江流域打到长江流域,声势震动全国,基本推翻北洋军阀统治,北伐军出师不到半年,就从珠江流域打到长江流域。故题干材料“国民革命军长驱直入,运动歼敌,集中兵力,各个击破,首先消灭北洋军阀实力较为薄弱的吴佩孚军,再引兵东向,消灭孙传芳军,最后北上解决实力最雄厚的张作霖军”可知,北伐战争胜利进军是由于制定了正确的军事方针,B是正确的选项;A是结果,不是原因;C不符合实际;D不符合题意。

故选:B。

【点评】本题考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握国民革命取得巨大成就的原因。

8.(2023 惠阳区二模)20世纪20年代初,不仅陈独秀、李大钊等人宣传马克思主义,就连国民党人中亦不乏热衷者。国民党元老胡汉民、戴季陶等不仅阅读、翻译,且运用马克思主义分析中国问题。这表明,当时( )

A.社会主义已成为主流思想

B.新思潮与旧思潮的斗争激烈

C.反帝反封建成为社会共识

D.国共合作具备一定思想条件

【考点】国民党一大和第一次国共合作.

【答案】D

【分析】本题主要考查了国共两党第一次合作等知识,掌握相关基础知识。

【解答】根据材料“……就连国民党人中亦不乏热衷者。国民党元老胡汉民、戴季陶等不仅阅读、翻译,且运用马克思主义分析中国问题”结合所学可知,1924年1月国民党一大召开,标志着第一次国共合作实现,这说明早在国共合作前双方具备了一定的思想条件,D项正确;材料未涉及“主流思想”的内容,而是强调20世纪20年代初马克思主义的宣传及影响,排除A项;材料强调20世纪20年代初马克思主义的宣传及影响,未涉及新思潮与旧思潮的斗争,排除B项;材料未涉及国共双方的“社会共识”,而是强调20世纪20年代初马克思主义的宣传及影响,排除C项。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记国共两党第一次合作等知识。

9.(2023 清远一模)1927年时,中共党员中工人出身、农民出身的党员分别占50.8%、18.7%;在1928﹣1930年,中共党员中工人出身、农民出身的党员分别占23.4%、76.6%。数据变化说明了( )

A.工人阶级失去了领导地位

B.中共在探索新的革命道路

C.苏区政府是农民民主政权

D.苏区反“围剿”斗争取得胜利

【考点】农村包围城市的革命道路.

【答案】B

【分析】本题主要考查中国革命道路的相关知识,关键是对材料的分析与理解。

【解答】根据材料数据可知,从1927年至1930年,工人阶级出身的党员所占比例从50.8%下降至23.4%,而农民出身的党员所占比例从18.7%上升至76.6%,结合所学知识可知,1927年国民大革命失败后,城市工人运动处于低潮,以毛泽东为代表的共产党人逐渐找到了一条农村包围城市武装夺取政权的革命道路,开辟了农村革命根据地,进行“工农武装割据”,革命重心转移至农村,从而导致了工人出身的党员比例下降,农民出身的党员比例上升,B项正确;根据所学知识可知,这时期工人阶级没有失去领导地位,排除A项;苏区政府是无产阶级性质的政权,并且材料内容没有侧重强调苏区政府的性质,排除C项;苏区反“围剿”的前几次斗争取得胜利,但与题干中工人出身的党员比例下降,农民出身的党员比例上升无直接关系,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查学生的分析和应用能力,掌握中国革命道路的相关知识。

10.(2023 英德市二模)1933年重庆恩阳的翻身农民兴高采烈地唱道:“夺回了地夺回了田,夺回了自由夺回了权;穷人从此伸腰杆,有吃有穿比蜜甜;仓里谷,缸里面,芝麻油盐装满罐……”从歌谣中可知( )

A.平均地权在当时中国已实现

B.农民当家作主的愿望已实现

C.土地革命赢得了农民的拥护

D.中国找到了正确的建设道路

【考点】工农武装割据.

【答案】C

【分析】本题考查工农武装割据,掌握相关的基础知识。

【解答】材料“夺回了土地夺回了田,夺回了房产夺回了权,穷人从此伸腰杆,有吃有穿比蜜甜”和“1933年”可知,题干材料反映的是中国共产党在农村开展土地革命,使农民在政治上翻了身,经济上分得了田地,生活上得到改善,赢得了农民的拥护,故C正确;实现平均地权、农民当家作主是新中国成立后的土地改革,排除AB;中国找到正确建设道路是十一届三中全会以后,排除D。

故选:C。

【点评】本题考查工农武装割据,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道题干材料反映土地革命赢得了农民的拥护。

11.(2023 金湾区一模)1935年3月,蒋介石急赴重庆安排战事,要求“严防贵阳”,派中央军周浑元部和川军郭勋祺部挺进贵州,同时命令湘军何键部“以主力守备乌江沿岸”。蒋介石的举动是为了( )

A.抵御外来侵略 B.“追剿”红军

C.防范八路军 D.发动全面内战

【考点】红军长征.

【答案】B

【分析】本题主要考查了红军长征等知识,掌握相关基础知识。

【解答】由此可知,蒋介石这一举动的目的是“追剿”红军,而不是抗击外来侵略,排除A项;根据题干“1935年3月”并结合所学知识可知,蒋介石的这一举动发生在红军长征途中(1934.10—1936.10),因此,他的举动是为了“追剿”红军,以求将红军阻击在贵州,B项正确;1937年8月,为了更好地与日本侵略者作斗争,红军主力改编为国民革命军第八路军,也就是我们经常说的“八路军”,与题干“1935年3月”不符,排除C项;1946年6月26日,国民党军队大举围攻中原解放区,挑起了全国性的内战,与题干“1935年3月”不符,排除D项。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记红军长征等知识。

12.(2023 越秀区校级二模)1935年12月,毛泽东在瓦窑堡会议报告中说:“12个月光阴中间,天上每日几十架飞机侦察轰炸,地下几十万大军围追堵截……我们却开动了每人的两只脚,长驱二万余里,纵横11个省。”报告中所提到的事件体现了( )

A.爱国进步民主科学的精神

B.不畏艰险不怕牺牲的精神

C.万众一心共御外辱的精神

D.立党为公忠诚为民的精神

【考点】红军长征.

【答案】B

【分析】本题考查红军长征,掌握相关的基础知识。

【解答】根据材料并结合所学可知,报告中所提到的事件是1934﹣1936年的中国工农红军长征,红军长征体现了红军不畏艰险不怕牺牲的长征精神,故B符合题意;五四精神就是爱国进步民主科学的精神,排除A;万众一心、共御外辱的精神属于抗战精神,排除C;立党为公、忠诚为民的奉献精神是“红船精神”的深刻内涵,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查红军长征,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道红军长征体现了不畏艰险不怕牺牲的精神。

13.(2022 德庆县校级模拟)红军长征平均每天行军74里,平均每天一场遭遇战,每前进300米就有一名战士牺牲,翻越大雪山40余座,跨过大河近百条……这体现了长征胜利的精神源泉是( )

A.乐于吃苦的乐观主义

B.艰苦奋斗、大无畏的革命英雄主义

C.顾全大局的集体主义

D.依靠群众、为人民服务的坚定信念

【考点】红军长征.

【答案】B

【分析】本题考查长征。红军长征胜利粉碎了国民党消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安。

【解答】由“红军长征平均每天行军74里,平均每天一场遭遇战,每前进300米就有一名战士牺牲,翻越大雪山40余座,跨过大河近百条”可以看出,红军长征付出了重大的牺牲,克服了难以想象的困难,因此反映的长征精神是艰苦奋斗、大无畏的革命英雄主义。

故选:B。

【点评】本题以长征为背景,考查学生分析史料和识记历史知识能力。

14.(2023 顺德区三模)如图为1927年至1937年中国共产党党员人数发展曲线图。图中显示1934年至1937年党员人数大幅度下降,导致这一变化的主要历史原因是( )

A.五四运动的发生

B.红军第五次反“围剿”失败,被迫长征

C.抗日战争的爆发

D.解放战争的胜利

【考点】红军长征.

【答案】B

【分析】本题考查红军长征的相关知识。1934年10月,党中央和中央红军八万多人离开中央革命根据地开始长征。1936年10月,会宁会师,长征胜利结束。

【解答】题干关键信息“1934年至1937年党员人数大幅度下降”。根据所学知识可知,1934年10月,党中央和中央红军八万多人离开中央革命根据地,向湘西前进,冲破敌人的四道封锁线,人员损失过半;遵义会议后,红军四渡赤水,巧渡金沙江,强渡大渡河、飞夺泸定桥,爬雪山,过草地,1936年10月,会宁会师,长征胜利结束,B是正确的选项;ACD不符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的分析能力以及解决问题的能力。重点掌握红军长征的影响。

二.材料题(共2小题)

15.(2023 海珠区校级模拟)习近平总书记说“青年是标志时代的最灵敏的晴雨表,时代的责任赋予青年”。阅读材料,回答问题。

材料一

古代对“老”与“少”的描述:老成持重、老练通达、老当益壮、少年老成、年少轻狂、少不更事、长幼有序。

近代对“老”与“少”的描述:知吾国当此内忧外患纷乘之时,必求所以自存之道。由后之说知吾国欲求自存,必须求之国民自身……盖民为国之根本,而青年又民之中坚也。欲国之强,强吾民其可也;欲民之强,强吾青年其可也。——摘自1916年高语罕《青年与国家之前途》

材料二《新青年》中以“青年”命名的文章节选

篇名 作者 刊号 内容提要

《敬告青年》 陈独秀 《青年杂志》第1卷第1期 青年应该是自主的、进步的、进取的、世界的、实利的、科学的。

《青年与国家之前途》 高语罕 《青年杂志》第1卷第5期 详论国民之责任,详细阐释了青年于国家前途的重要性。

《青年与欲望》 陈圣任 《新青年》第2卷第1期 作者认为想要拯救中国青年,必须从增进其高尚欲望开始。

《青年之自己教育》 朱如一 《新青年》第3卷第4期 本文详细分析了青年自己教育的原因及重要性。

《告青年》 郭仁林 《新青年》第5卷第1期 作者就尽其在我、务正其心、戒虚荣、戒权诈、耐吃苦等五则事情告之青年。

材料三

1939年3月,陕甘宁边区西北青年救国联合会正式规定以5月4日为青年节。 1938年7月9日,与国民党关系紧密的三民主义青年团在武昌正式成立,蒋介石亲自担任三青团团长。该团成立后,即规定5月1日起至7日为青年运动周,同时请求国民党中央通令全国以每年5月4日为青年节并颁发纪念办法16条。

——摘编自百度百科

(1)根据材料一,指出中国古、近代对“老”与“少”观念的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

(2)根据材料二,概括《新青年》表达的青年观,并结合所学知识谈谈《新青年》对近代青年的作用。

(3)根据材料三并结合所学,分析国共两党在20世纪30年代末一致选取5月4日作为青年节的理由。

【考点】新文化运动;五四运动.

【答案】(1)由赞赏老,贬低少到赞赏少,贬低老;新文化运动抨击旧道德和旧文化,提倡民主与科学。老年人往往思想观念陈旧保守,年轻人往往思想观念开放激进,更容易接受新思想新文化。

(2)青年肩负挽救中国的责任,青年是社会发展和进步的希望;促进了青年思想观念的转变,促使青年关心国家和民族的前途和命运等。

(3)号召广大青年学习五四精神,激励青年为抗战贡献力量,争取抗日战争的胜利等。

【分析】本题考查新文化运动、五四运动等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)根据材料一“老成持重、老练通达、老当益壮、少年老成、年少轻狂、少不更事、长幼有序”“知吾国当此内忧外患纷乘之时,必求所以自存之道。由后之说知吾国欲求自存,必须求之国民自身……盖民为国之根本,而青年又民之中坚也。欲国之强,强吾民其可也;欲民之强,强吾青年其可也”可知,中国古、近代对“老”与“少”观念的变化是由赞赏老,贬低少到赞赏少,贬低老,结合所学知识可知,变化的原因是新文化运动抨击旧道德和旧文化,提倡民主与科学。老年人往往思想观念陈旧保守,年轻人往往思想观念开放激进,更容易接受新思想新文化。

(2)根据材料二“青年应该是自主的、进步的、进取的、世界的、实利的、科学的”“详论国民之责任,详细阐释了青年于国家前途的重要性”“作者认为想要拯救中国青年,必须从增进其高尚欲望开始”“本文详细分析了青年自己教育的原因及重要性”“者就尽其在我、务正其心、戒虚荣、戒权诈、耐吃苦等五则事情告之青年”可知,《新青年》表达的青年观是青年肩负挽救中国的责任,青年是社会发展和进步的希望,结合所学知识可知,《新青年》对近代青年的作用是促进了青年思想观念的转变,促使青年关心国家和民族的前途和命运等。

(3)根据材料三并结合所学可知,国共两党在20世纪30年代末一致选取5月4日作为青年节的理由是号召广大青年学习五四精神,激励青年为抗战贡献力量,争取抗日战争的胜利等。

故答案为:

(1)由赞赏老,贬低少到赞赏少,贬低老;新文化运动抨击旧道德和旧文化,提倡民主与科学。老年人往往思想观念陈旧保守,年轻人往往思想观念开放激进,更容易接受新思想新文化。

(2)青年肩负挽救中国的责任,青年是社会发展和进步的希望;促进了青年思想观念的转变,促使青年关心国家和民族的前途和命运等。

(3)号召广大青年学习五四精神,激励青年为抗战贡献力量,争取抗日战争的胜利等。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记新文化运动、五四运动等相关史实。

16.(2023 东莞市模拟)中国共产党自1921年建党开始,前后历经28年的奋斗,到1949年终于推翻了封建主义、帝国主义和官僚资本主义的统治,建立起新国家。阅读材料,回答问题。

材料一:三次国内革命战争一览表

战争 简介

国内革命战争 1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州召开,以国共合作为基础的国民革命兴起。在中国共产党的积极参与和努力下,席卷半个中国的北伐战争将大革命推向高潮。1927年,蒋介石和汪精卫先后“清共”,国共合作破裂

国内革命战争 大革命失败后,以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人,逐步把党的工作重心由城市转入农村,在农村建立根据地,开展土地革命,建立起革命武装和工农政权,开创了一条农村包围城市、武装夺取政权的中国革命新道路

第三次国内革命战争 抗战结束后,蒋介石无视国内和平呼声,悍然发动内战。中国人民解放军在中国共产党的领导下,为推翻国民党反动统治、解放全中国而进行了坚决反击,并迅速在大陆取得胜利

材料二:就是这样,西方资产阶级的文明,资产阶级的民主主义,资产阶级共和国的方案,在中国人民的心目中,一齐破了产。资产阶级的民主主义让位给工人阶级领导的人民民主主义,资产阶级共和国让位给人民共和国。这样就造成了一种可能性:经过人民共和国到达社会主义和共产主义,到达阶级的消灭和世界的大同……总结我们的经验,集中到一点,就是工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。这个专政必须和国际革命力量团结一致。这就是我们的公式,这就是我们的主要经验,这就是我们的主要纲领。

——摘自毛泽东《论人民民主专政》

(1)阅读材料一并从中提炼出一个观点,联系所学知识展开论述。要求:观点明确,持论有据,表述成文,逻辑清晰。

(2)根据材料二,概括毛泽东对新政权建设的设想。

【考点】国民革命和北伐战争;国民党一大和第一次国共合作;农村包围城市的革命道路;中国共产党的成立.

【答案】(1)三次国内革命战争是近代中国民主革命的重要事件,中国共产党在此过程中不断壮大并走向成熟,直至领导中国人民取得新民主主义革命的胜利。1924~1927年,国共两党实现第一次合作,北伐胜利进军推动国民革命运动走向高潮,动摇了帝国主义统治中国的根基。然而,蒋介石,汪精卫发动的反革命政变,使第一次国共合作破裂。由于当时中国共产党没有掌握属于自己的武装力量,第一次国内革命战争以失败告终。1927~1937年,国共两党进行了十年内战,中国共产党先后发动了南昌起义、秋收起义等,创建革命根据地,开展土地革命,发展武装力量,进行长征,粉碎国民党军队的“围则”,确立中国共产党的领导核心,实现从土地革命战争到抗日民族战争的转变,把中国革命推向新的阶段。1946~1949年,抗日战争结束后,国民党的反动本质彻底暴露,发动内战在抵挡住国民党军队的全面进攻和重点进攻后,解放军从1947年下半年开始,逐渐转入反攻,刘邓大军挺进大别山;1948年秋,接连发动辽沈、淮海、平津三大战役,基本上消灭了国民党军主力;1949年4月,解放军横渡长江,解放南京,基本宣告了国民党在大陆统治的覆灭。综上所述,中国共产党是中国革命不断取得胜利的引领者,是实现中华民族伟大复兴的中流砥柱,中国共产党的领导是历史和人民的选择。

(2)资产阶级共和国让位给人民共和国,经过人民共和国到达社会主义和共产主义;建立工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。

【分析】本题考查了国民革命、中国共产党成立、国民党一大和第一次国共合作、农村包围城市的革命道路。依据课本知识分析问题,依据材料实际组织答案。

【解答】(1)首先,从对中国共产党及民主革命胜利的影响角度,对三次国内革命战争表达一个总体看法。然后,分别评价三次国内革命战争,在评价时要合理列举史实。最后,对评价部分做一总结或升华。

(2)根据材料二“资产阶级的民主主义让位给工人阶级领导的人民民主主义,资产阶级共和国让位给人民共和国。这样就造成了一种可能性:经过人民共和国到达社会主义和共产主义,到达阶级的消灭和世界的大同。……总结我们的经验,集中到一点,就是工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。这个专政必须和国际革命力量团结一致。这就是我们的公式,这就是我们的主要经验,这就是我们的主要纲领。”可知,毛泽东对新政权的建设设想是:资产阶级共和国让位给人民共和国,经过人民共和国到达社会主义和共产主义;建立工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。

故答案为:

(1)三次国内革命战争是近代中国民主革命的重要事件,中国共产党在此过程中不断壮大并走向成熟,直至领导中国人民取得新民主主义革命的胜利。1924~1927年,国共两党实现第一次合作,北伐胜利进军推动国民革命运动走向高潮,动摇了帝国主义统治中国的根基。然而,蒋介石,汪精卫发动的反革命政变,使第一次国共合作破裂。由于当时中国共产党没有掌握属于自己的武装力量,第一次国内革命战争以失败告终。1927~1937年,国共两党进行了十年内战,中国共产党先后发动了南昌起义、秋收起义等,创建革命根据地,开展土地革命,发展武装力量,进行长征,粉碎国民党军队的“围则”,确立中国共产党的领导核心,实现从土地革命战争到抗日民族战争的转变,把中国革命推向新的阶段。1946~1949年,抗日战争结束后,国民党的反动本质彻底暴露,发动内战在抵挡住国民党军队的全面进攻和重点进攻后,解放军从1947年下半年开始,逐渐转入反攻,刘邓大军挺进大别山;1948年秋,接连发动辽沈、淮海、平津三大战役,基本上消灭了国民党军主力;1949年4月,解放军横渡长江,解放南京,基本宣告了国民党在大陆统治的覆灭。综上所述,中国共产党是中国革命不断取得胜利的引领者,是实现中华民族伟大复兴的中流砥柱,中国共产党的领导是历史和人民的选择。

(2)资产阶级共和国让位给人民共和国,经过人民共和国到达社会主义和共产主义;建立工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。

【点评】该题考查学生运用所学知识分析和解决问题的能力,考查了国民革命、中国共产党成立、国民党一大和第一次国共合作、农村包围城市的革命道路,解答该题需要用全面的观点,善于从多角度分析和解决问题

一.选择题(共14小题)

1.(2023 阳春市二模)有人说,近代中国向西方学习经历了西学东渐﹣﹣“雾里看花”、中体西用﹣﹣“移花接木”、从制度到思想﹣﹣“学习仿效”。这个过程体现了( )

A.近代中国对封建制度的不断否定

B.中国近代民族资本主义的不断发展

C.中国近代化的基本内容和特点

D.学习西方的主要目的是发展资本主义

2.(2023 潮南区三模)1917年,李大钊在《自然的伦理观与孔子》一文中写道:“余之掊击(抨击)孔子,非掊击孔子之本身,乃掊击孔子为历代君主所雕塑之偶像的权威也;非掊击孔子,乃掊击专制政治之灵魂也。”由材料可知新文化运动的目的是( )

A.反对封建专制 B.倡导西方文化

C.传播马克思主义 D.改造儒家思想

3.(2023 中山市模拟)下表为五四运动后创办的具有代表性的进步刊物,据此可知五四运动后( )

刊名 主持 刊行年月 出版地点 宗旨(倾向)

《星期评论》 戴季陶等 1919.6 上海 研究和介绍社会主义

《少年中国》 王光祈 1919.7 北京 社会主义

《湘江评论》 毛泽东 1919.7 长沙 宣传新思想

《建设》 孙中山 1919.8 上海 研究革命理论和建设新中国方案

A.走社会主义道路成为共识

B.革命刊物成为报刊业的主流

C.上海成为中国革命的中心

D.出现探寻救国新道路的趋势

4.(2023 化州市一模)青年,特别是青少年学生,总是用他们满腔热血与辛勤汗水书写着永不褪色的青春传奇。1919年就是这样一群青年揭开了一个时代的序幕。“一个时代”是( )

A.资产阶级革命时代 B.社会主义革命时代

C.旧民主主义革命时代 D.新民主主义革命时代

5.(2023 揭西县校级二模)某校历史社团开展楹联比赛,下面展示了九年级(3)班同学们搜集的部分楹联。由此可知,该楹联比赛的主题应该是( )

楹联一 南湖聚大贤,探寻拯救黎民路;红船历风雨,开启振兴祖国程。

楹联二 扁舟浩荡出南湖,一桨掀天,翻起波涛连四海;大道苍茫凭北斗,百年圆梦,踏平坎坷竞千帆。

A.一大建党 照亮航程 B.工农割据 红旗飘扬

C.献身抗日 救亡图存 D.人民翻身 当家作主

6.(2023 英德市二模)红船精神中“立党为公,忠诚为民”的奉献精神出自于神农舍身尝百草的大无畏精神,来自于大禹为治水三过家门而不入的无私之心;来源于苏武牧羊宁死不屈的忠贞;来源于岳飞精忠报国、奋勇杀敌的壮烈,这表明了红船精神是( )

A.适合了国情需要的革命新探索

B.对全民族抗战伟大力量的验证

C.对中华优秀传统文化的传承升华

D.共产党人敢为人先、锐意进取的动力

7.(2023 榕城区二模)“北伐军采取各个击破的战略,首先集中优势兵力攻取两湖,为北伐军向北发展扫除障碍。然后消灭孙传芳,最后,在适当时机讨伐张作霖。”这表明北伐军( )

A.推翻了北洋军阀的统治 B.制定了正确的军事方针

C.实现了中国统一的目标 D.促进了工农运动的开展

8.(2023 惠阳区二模)20世纪20年代初,不仅陈独秀、李大钊等人宣传马克思主义,就连国民党人中亦不乏热衷者。国民党元老胡汉民、戴季陶等不仅阅读、翻译,且运用马克思主义分析中国问题。这表明,当时( )

A.社会主义已成为主流思想

B.新思潮与旧思潮的斗争激烈

C.反帝反封建成为社会共识

D.国共合作具备一定思想条件

9.(2023 清远一模)1927年时,中共党员中工人出身、农民出身的党员分别占50.8%、18.7%;在1928﹣1930年,中共党员中工人出身、农民出身的党员分别占23.4%、76.6%。数据变化说明了( )

A.工人阶级失去了领导地位

B.中共在探索新的革命道路

C.苏区政府是农民民主政权

D.苏区反“围剿”斗争取得胜利

10.(2023 英德市二模)1933年重庆恩阳的翻身农民兴高采烈地唱道:“夺回了地夺回了田,夺回了自由夺回了权;穷人从此伸腰杆,有吃有穿比蜜甜;仓里谷,缸里面,芝麻油盐装满罐……”从歌谣中可知( )

A.平均地权在当时中国已实现

B.农民当家作主的愿望已实现

C.土地革命赢得了农民的拥护

D.中国找到了正确的建设道路

11.(2023 金湾区一模)1935年3月,蒋介石急赴重庆安排战事,要求“严防贵阳”,派中央军周浑元部和川军郭勋祺部挺进贵州,同时命令湘军何键部“以主力守备乌江沿岸”。蒋介石的举动是为了( )

A.抵御外来侵略 B.“追剿”红军

C.防范八路军 D.发动全面内战

12.(2023 越秀区校级二模)1935年12月,毛泽东在瓦窑堡会议报告中说:“12个月光阴中间,天上每日几十架飞机侦察轰炸,地下几十万大军围追堵截……我们却开动了每人的两只脚,长驱二万余里,纵横11个省。”报告中所提到的事件体现了( )

A.爱国进步民主科学的精神

B.不畏艰险不怕牺牲的精神

C.万众一心共御外辱的精神

D.立党为公忠诚为民的精神

13.(2022 德庆县校级模拟)红军长征平均每天行军74里,平均每天一场遭遇战,每前进300米就有一名战士牺牲,翻越大雪山40余座,跨过大河近百条……这体现了长征胜利的精神源泉是( )

A.乐于吃苦的乐观主义

B.艰苦奋斗、大无畏的革命英雄主义

C.顾全大局的集体主义

D.依靠群众、为人民服务的坚定信念

14.(2023 顺德区三模)如图为1927年至1937年中国共产党党员人数发展曲线图。图中显示1934年至1937年党员人数大幅度下降,导致这一变化的主要历史原因是( )

A.五四运动的发生

B.红军第五次反“围剿”失败,被迫长征

C.抗日战争的爆发

D.解放战争的胜利

二.材料题(共2小题)

15.(2023 海珠区校级模拟)习近平总书记说“青年是标志时代的最灵敏的晴雨表,时代的责任赋予青年”。阅读材料,回答问题。

材料一

古代对“老”与“少”的描述:老成持重、老练通达、老当益壮、少年老成、年少轻狂、少不更事、长幼有序。

近代对“老”与“少”的描述:知吾国当此内忧外患纷乘之时,必求所以自存之道。由后之说知吾国欲求自存,必须求之国民自身……盖民为国之根本,而青年又民之中坚也。欲国之强,强吾民其可也;欲民之强,强吾青年其可也。——摘自1916年高语罕《青年与国家之前途》

材料二《新青年》中以“青年”命名的文章节选

篇名 作者 刊号 内容提要

《敬告青年》 陈独秀 《青年杂志》第1卷第1期 青年应该是自主的、进步的、进取的、世界的、实利的、科学的。

《青年与国家之前途》 高语罕 《青年杂志》第1卷第5期 详论国民之责任,详细阐释了青年于国家前途的重要性。

《青年与欲望》 陈圣任 《新青年》第2卷第1期 作者认为想要拯救中国青年,必须从增进其高尚欲望开始。

《青年之自己教育》 朱如一 《新青年》第3卷第4期 本文详细分析了青年自己教育的原因及重要性。

《告青年》 郭仁林 《新青年》第5卷第1期 作者就尽其在我、务正其心、戒虚荣、戒权诈、耐吃苦等五则事情告之青年。

材料三

1939年3月,陕甘宁边区西北青年救国联合会正式规定以5月4日为青年节。 1938年7月9日,与国民党关系紧密的三民主义青年团在武昌正式成立,蒋介石亲自担任三青团团长。该团成立后,即规定5月1日起至7日为青年运动周,同时请求国民党中央通令全国以每年5月4日为青年节并颁发纪念办法16条。

——摘编自百度百科

(1)根据材料一,指出中国古、近代对“老”与“少”观念的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

(2)根据材料二,概括《新青年》表达的青年观,并结合所学知识谈谈《新青年》对近代青年的作用。

(3)根据材料三并结合所学,分析国共两党在20世纪30年代末一致选取5月4日作为青年节的理由。

16.(2023 东莞市模拟)中国共产党自1921年建党开始,前后历经28年的奋斗,到1949年终于推翻了封建主义、帝国主义和官僚资本主义的统治,建立起新国家。阅读材料,回答问题。

材料一:三次国内革命战争一览表

战争 简介

国内革命战争 1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州召开,以国共合作为基础的国民革命兴起。在中国共产党的积极参与和努力下,席卷半个中国的北伐战争将大革命推向高潮。1927年,蒋介石和汪精卫先后“清共”,国共合作破裂

国内革命战争 大革命失败后,以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人,逐步把党的工作重心由城市转入农村,在农村建立根据地,开展土地革命,建立起革命武装和工农政权,开创了一条农村包围城市、武装夺取政权的中国革命新道路

第三次国内革命战争 抗战结束后,蒋介石无视国内和平呼声,悍然发动内战。中国人民解放军在中国共产党的领导下,为推翻国民党反动统治、解放全中国而进行了坚决反击,并迅速在大陆取得胜利

材料二:就是这样,西方资产阶级的文明,资产阶级的民主主义,资产阶级共和国的方案,在中国人民的心目中,一齐破了产。资产阶级的民主主义让位给工人阶级领导的人民民主主义,资产阶级共和国让位给人民共和国。这样就造成了一种可能性:经过人民共和国到达社会主义和共产主义,到达阶级的消灭和世界的大同……总结我们的经验,集中到一点,就是工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。这个专政必须和国际革命力量团结一致。这就是我们的公式,这就是我们的主要经验,这就是我们的主要纲领。

——摘自毛泽东《论人民民主专政》

(1)阅读材料一并从中提炼出一个观点,联系所学知识展开论述。要求:观点明确,持论有据,表述成文,逻辑清晰。

(2)根据材料二,概括毛泽东对新政权建设的设想。

三年广东初中历史模拟题分类汇编之新民主主义革命的开始、从国共合作到国共对立

参考答案与试题解析

一.选择题(共14小题)

1.(2023 阳春市二模)有人说,近代中国向西方学习经历了西学东渐﹣﹣“雾里看花”、中体西用﹣﹣“移花接木”、从制度到思想﹣﹣“学习仿效”。这个过程体现了( )

A.近代中国对封建制度的不断否定

B.中国近代民族资本主义的不断发展

C.中国近代化的基本内容和特点

D.学习西方的主要目的是发展资本主义

【考点】新文化运动;洋务运动;戊戌变法;辛亥革命.

【答案】C

【分析】本题主要考查近代中国向西方学习的历程,解答此题需要学生了解近代中国向西方学习的三个阶段的阶段特征。

【解答】由材料“近代中国向西方学习经历了西学东渐﹣﹣‘雾里看花’、中体西用﹣﹣‘移花接木’、从制度到思想﹣﹣‘学习仿效’”可知,这个过程体现了中国近代化的基本内容和特点。近代先进中国人向西方学习经历了从器物到制度到思想文化这样一个由浅入深、由表及里的过程,洋务运动学习西方技术,戊戌变法和辛革命学习西方制度,新文化运动学习西方思想文化,故C项正确。

故选:C。

【点评】本题旨在考查学生对近代中国向西方学习的历程的了解,主要考查学生对教材所学知识的综合运用能力。

2.(2023 潮南区三模)1917年,李大钊在《自然的伦理观与孔子》一文中写道:“余之掊击(抨击)孔子,非掊击孔子之本身,乃掊击孔子为历代君主所雕塑之偶像的权威也;非掊击孔子,乃掊击专制政治之灵魂也。”由材料可知新文化运动的目的是( )

A.反对封建专制 B.倡导西方文化

C.传播马克思主义 D.改造儒家思想

【考点】新文化运动.

【答案】A

【分析】本题主要考查新文化运动的目的的相关史实。识读题干材料是解答本题的关键。

【解答】1915年兴起的新文化运动,提倡民主,反对独裁专制。提倡科学,反对迷信盲从。提倡新道德,反对旧道德。提倡新文学,反对旧文学,向尊孔复古的封建逆流展开猛烈的进攻;新文化运动是我国历史上一次空前的思想大解放运动。据“余之掊击(抨击)孔子,非掊击孔子之本身,乃掊击孔子为历代君主所雕塑之偶像的权威也;非掊击孔子,乃掊击专制政治之灵魂也。”可知,新文化运动的目的是反对封建专制。选项A符合题意。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记新文化运动的目的的相关史实。

3.(2023 中山市模拟)下表为五四运动后创办的具有代表性的进步刊物,据此可知五四运动后( )

刊名 主持 刊行年月 出版地点 宗旨(倾向)

《星期评论》 戴季陶等 1919.6 上海 研究和介绍社会主义

《少年中国》 王光祈 1919.7 北京 社会主义

《湘江评论》 毛泽东 1919.7 长沙 宣传新思想

《建设》 孙中山 1919.8 上海 研究革命理论和建设新中国方案

A.走社会主义道路成为共识

B.革命刊物成为报刊业的主流

C.上海成为中国革命的中心

D.出现探寻救国新道路的趋势

【考点】五四运动.

【答案】D

【分析】本题考查五四运动后马克思主义在中国的传播,需要结合马克思主义在中国传播的特征来解答。

【解答】结合所学知识可知,五四运动,推动了中国社会进步,促进了马克思主义在中国的传播,促进了马克思主义同中国工人运动的结合。表格材料内容反映五四运动后进步刊物宣传社会主义这一现象,说明出现探寻救国新道路的趋势,D项正确;“共识”的说法过于绝对,排除A项;表中只是部分刊物,不能得出革命刊物成为报刊业的主流,排除B项;表中只提到上海、北京和长沙三个城市,不能得出上海成为中国革命的中心,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查马克思主义在中国的传播,考查学生准确解读材料及运用所学知识解决问题的能力。

4.(2023 化州市一模)青年,特别是青少年学生,总是用他们满腔热血与辛勤汗水书写着永不褪色的青春传奇。1919年就是这样一群青年揭开了一个时代的序幕。“一个时代”是( )

A.资产阶级革命时代 B.社会主义革命时代

C.旧民主主义革命时代 D.新民主主义革命时代

【考点】五四运动.

【答案】见试题解答内容

【分析】本题主要考查学生对五四爱国运动历史意义的准确认识。解答此题重点识记1919年这个时间,发生的事件是五四运动。五四运动是一场伟大的反帝爱国运动,它充分发动了群众,工、商、学、农联合起来,实际上揭开了全民族进行彻底的反帝反封建斗争的序幕,是中国新民主主义革命的开端。

【解答】依据题干中“1919年”“一群青年揭开了一个时代的序幕”可推断出指的是五四运动,依据已学知识可知巴黎和会上中国外交失败的消息传到国内引发了青年学生的强烈抗议与不满,爆发了五四运动。五四运动是中国新民主主义革命开端。所以题文中的“一个时代”指的就是新民主主义革命时代。

故选:D。

【点评】解答本题注意理解识记五四运动的历史意义。

5.(2023 揭西县校级二模)某校历史社团开展楹联比赛,下面展示了九年级(3)班同学们搜集的部分楹联。由此可知,该楹联比赛的主题应该是( )

楹联一 南湖聚大贤,探寻拯救黎民路;红船历风雨,开启振兴祖国程。

楹联二 扁舟浩荡出南湖,一桨掀天,翻起波涛连四海;大道苍茫凭北斗,百年圆梦,踏平坎坷竞千帆。

A.一大建党 照亮航程 B.工农割据 红旗飘扬

C.献身抗日 救亡图存 D.人民翻身 当家作主

【考点】中国共产党的成立.

【答案】A

【分析】本题考查了中国共产党成立。注意掌握相关的基础知识。

【解答】1921年7月23日,中共一大在上海举行,后又转移到浙江嘉兴南湖游船,中共一大的召开标志着中国共产党的诞生,是中国历史上开天辟地的大事。自从有了中国共产党,中国革命的面貌就焕然一新了,所以该楹联比赛的主题应该是:一大建党 照亮航程,A是正确的选项;BCD材料没有体现。

故选:A。

【点评】解答本题要正确理解题意,考查了中国共产党成立,在此基础上,结合分析各个选项,选出正确答案。

6.(2023 英德市二模)红船精神中“立党为公,忠诚为民”的奉献精神出自于神农舍身尝百草的大无畏精神,来自于大禹为治水三过家门而不入的无私之心;来源于苏武牧羊宁死不屈的忠贞;来源于岳飞精忠报国、奋勇杀敌的壮烈,这表明了红船精神是( )

A.适合了国情需要的革命新探索

B.对全民族抗战伟大力量的验证

C.对中华优秀传统文化的传承升华

D.共产党人敢为人先、锐意进取的动力

【考点】中国共产党的成立.

【答案】C

【分析】本题考查中共成立以及伟大的红船精神,依据材料“立党为公,忠诚为民”等信息并结合所学知识进行分析。

【解答】依据题干文字结合所学知识可知,红船精神是对中华优秀传统文化的继承,在此基础上升华成了“立党为公,忠诚为民”的奉献精神,说明红船精神是对中华优秀传统文化的传承和升华,C项正确;中共一大确立的革命纲领并不适合中国的实际,中共二大制定了符合中国国情的民主革命纲领,故排除A项;题干涉及的中共成立,是在抗日战争爆发之前,排除B项;共产党人敢为人先、锐意进取的动力没有体现“自于神农舍身尝百草的大无畏精神,来自于大禹为治水三过家门而不入的无私之心”等内容,排除D项。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力,理解并识记伟大的红船精神。

7.(2023 榕城区二模)“北伐军采取各个击破的战略,首先集中优势兵力攻取两湖,为北伐军向北发展扫除障碍。然后消灭孙传芳,最后,在适当时机讨伐张作霖。”这表明北伐军( )

A.推翻了北洋军阀的统治 B.制定了正确的军事方针

C.实现了中国统一的目标 D.促进了工农运动的开展

【考点】国民革命和北伐战争.

【答案】B

【分析】本题考查国民革命取得巨大成就的原因。1926年7月进行北伐战争,掀起了国民革命运动,基本推翻了北洋军阀的统治。

【解答】1924年国民党一大召开,标志着国共合作建立了统一战线,为推翻北洋军阀的统治,统一全国,广东国民政府决定北伐,1926年7月,北伐军出师北伐,第四军共产党员叶挺领导的独立团连克汀泗桥和贺胜桥,消灭了吴佩孚的主力。之后北伐军又集中力量进攻江西消灭了孙传芳的主力。北伐军出师不到半年,从珠江流域打到长江流域,声势震动全国,基本推翻北洋军阀统治,北伐军出师不到半年,就从珠江流域打到长江流域。故题干材料“国民革命军长驱直入,运动歼敌,集中兵力,各个击破,首先消灭北洋军阀实力较为薄弱的吴佩孚军,再引兵东向,消灭孙传芳军,最后北上解决实力最雄厚的张作霖军”可知,北伐战争胜利进军是由于制定了正确的军事方针,B是正确的选项;A是结果,不是原因;C不符合实际;D不符合题意。

故选:B。

【点评】本题考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握国民革命取得巨大成就的原因。

8.(2023 惠阳区二模)20世纪20年代初,不仅陈独秀、李大钊等人宣传马克思主义,就连国民党人中亦不乏热衷者。国民党元老胡汉民、戴季陶等不仅阅读、翻译,且运用马克思主义分析中国问题。这表明,当时( )

A.社会主义已成为主流思想

B.新思潮与旧思潮的斗争激烈

C.反帝反封建成为社会共识

D.国共合作具备一定思想条件

【考点】国民党一大和第一次国共合作.

【答案】D

【分析】本题主要考查了国共两党第一次合作等知识,掌握相关基础知识。

【解答】根据材料“……就连国民党人中亦不乏热衷者。国民党元老胡汉民、戴季陶等不仅阅读、翻译,且运用马克思主义分析中国问题”结合所学可知,1924年1月国民党一大召开,标志着第一次国共合作实现,这说明早在国共合作前双方具备了一定的思想条件,D项正确;材料未涉及“主流思想”的内容,而是强调20世纪20年代初马克思主义的宣传及影响,排除A项;材料强调20世纪20年代初马克思主义的宣传及影响,未涉及新思潮与旧思潮的斗争,排除B项;材料未涉及国共双方的“社会共识”,而是强调20世纪20年代初马克思主义的宣传及影响,排除C项。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记国共两党第一次合作等知识。

9.(2023 清远一模)1927年时,中共党员中工人出身、农民出身的党员分别占50.8%、18.7%;在1928﹣1930年,中共党员中工人出身、农民出身的党员分别占23.4%、76.6%。数据变化说明了( )

A.工人阶级失去了领导地位

B.中共在探索新的革命道路

C.苏区政府是农民民主政权

D.苏区反“围剿”斗争取得胜利

【考点】农村包围城市的革命道路.

【答案】B

【分析】本题主要考查中国革命道路的相关知识,关键是对材料的分析与理解。

【解答】根据材料数据可知,从1927年至1930年,工人阶级出身的党员所占比例从50.8%下降至23.4%,而农民出身的党员所占比例从18.7%上升至76.6%,结合所学知识可知,1927年国民大革命失败后,城市工人运动处于低潮,以毛泽东为代表的共产党人逐渐找到了一条农村包围城市武装夺取政权的革命道路,开辟了农村革命根据地,进行“工农武装割据”,革命重心转移至农村,从而导致了工人出身的党员比例下降,农民出身的党员比例上升,B项正确;根据所学知识可知,这时期工人阶级没有失去领导地位,排除A项;苏区政府是无产阶级性质的政权,并且材料内容没有侧重强调苏区政府的性质,排除C项;苏区反“围剿”的前几次斗争取得胜利,但与题干中工人出身的党员比例下降,农民出身的党员比例上升无直接关系,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查学生的分析和应用能力,掌握中国革命道路的相关知识。

10.(2023 英德市二模)1933年重庆恩阳的翻身农民兴高采烈地唱道:“夺回了地夺回了田,夺回了自由夺回了权;穷人从此伸腰杆,有吃有穿比蜜甜;仓里谷,缸里面,芝麻油盐装满罐……”从歌谣中可知( )

A.平均地权在当时中国已实现

B.农民当家作主的愿望已实现

C.土地革命赢得了农民的拥护

D.中国找到了正确的建设道路

【考点】工农武装割据.

【答案】C

【分析】本题考查工农武装割据,掌握相关的基础知识。

【解答】材料“夺回了土地夺回了田,夺回了房产夺回了权,穷人从此伸腰杆,有吃有穿比蜜甜”和“1933年”可知,题干材料反映的是中国共产党在农村开展土地革命,使农民在政治上翻了身,经济上分得了田地,生活上得到改善,赢得了农民的拥护,故C正确;实现平均地权、农民当家作主是新中国成立后的土地改革,排除AB;中国找到正确建设道路是十一届三中全会以后,排除D。

故选:C。

【点评】本题考查工农武装割据,考查学生的理解和分析能力,解题关键是知道题干材料反映土地革命赢得了农民的拥护。

11.(2023 金湾区一模)1935年3月,蒋介石急赴重庆安排战事,要求“严防贵阳”,派中央军周浑元部和川军郭勋祺部挺进贵州,同时命令湘军何键部“以主力守备乌江沿岸”。蒋介石的举动是为了( )

A.抵御外来侵略 B.“追剿”红军

C.防范八路军 D.发动全面内战

【考点】红军长征.

【答案】B

【分析】本题主要考查了红军长征等知识,掌握相关基础知识。

【解答】由此可知,蒋介石这一举动的目的是“追剿”红军,而不是抗击外来侵略,排除A项;根据题干“1935年3月”并结合所学知识可知,蒋介石的这一举动发生在红军长征途中(1934.10—1936.10),因此,他的举动是为了“追剿”红军,以求将红军阻击在贵州,B项正确;1937年8月,为了更好地与日本侵略者作斗争,红军主力改编为国民革命军第八路军,也就是我们经常说的“八路军”,与题干“1935年3月”不符,排除C项;1946年6月26日,国民党军队大举围攻中原解放区,挑起了全国性的内战,与题干“1935年3月”不符,排除D项。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记红军长征等知识。

12.(2023 越秀区校级二模)1935年12月,毛泽东在瓦窑堡会议报告中说:“12个月光阴中间,天上每日几十架飞机侦察轰炸,地下几十万大军围追堵截……我们却开动了每人的两只脚,长驱二万余里,纵横11个省。”报告中所提到的事件体现了( )

A.爱国进步民主科学的精神

B.不畏艰险不怕牺牲的精神

C.万众一心共御外辱的精神

D.立党为公忠诚为民的精神

【考点】红军长征.

【答案】B

【分析】本题考查红军长征,掌握相关的基础知识。

【解答】根据材料并结合所学可知,报告中所提到的事件是1934﹣1936年的中国工农红军长征,红军长征体现了红军不畏艰险不怕牺牲的长征精神,故B符合题意;五四精神就是爱国进步民主科学的精神,排除A;万众一心、共御外辱的精神属于抗战精神,排除C;立党为公、忠诚为民的奉献精神是“红船精神”的深刻内涵,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查红军长征,考查学生的识记理解能力,解题关键是知道红军长征体现了不畏艰险不怕牺牲的精神。

13.(2022 德庆县校级模拟)红军长征平均每天行军74里,平均每天一场遭遇战,每前进300米就有一名战士牺牲,翻越大雪山40余座,跨过大河近百条……这体现了长征胜利的精神源泉是( )

A.乐于吃苦的乐观主义

B.艰苦奋斗、大无畏的革命英雄主义

C.顾全大局的集体主义

D.依靠群众、为人民服务的坚定信念

【考点】红军长征.

【答案】B

【分析】本题考查长征。红军长征胜利粉碎了国民党消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安。

【解答】由“红军长征平均每天行军74里,平均每天一场遭遇战,每前进300米就有一名战士牺牲,翻越大雪山40余座,跨过大河近百条”可以看出,红军长征付出了重大的牺牲,克服了难以想象的困难,因此反映的长征精神是艰苦奋斗、大无畏的革命英雄主义。

故选:B。

【点评】本题以长征为背景,考查学生分析史料和识记历史知识能力。

14.(2023 顺德区三模)如图为1927年至1937年中国共产党党员人数发展曲线图。图中显示1934年至1937年党员人数大幅度下降,导致这一变化的主要历史原因是( )

A.五四运动的发生

B.红军第五次反“围剿”失败,被迫长征

C.抗日战争的爆发

D.解放战争的胜利

【考点】红军长征.

【答案】B

【分析】本题考查红军长征的相关知识。1934年10月,党中央和中央红军八万多人离开中央革命根据地开始长征。1936年10月,会宁会师,长征胜利结束。

【解答】题干关键信息“1934年至1937年党员人数大幅度下降”。根据所学知识可知,1934年10月,党中央和中央红军八万多人离开中央革命根据地,向湘西前进,冲破敌人的四道封锁线,人员损失过半;遵义会议后,红军四渡赤水,巧渡金沙江,强渡大渡河、飞夺泸定桥,爬雪山,过草地,1936年10月,会宁会师,长征胜利结束,B是正确的选项;ACD不符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的分析能力以及解决问题的能力。重点掌握红军长征的影响。

二.材料题(共2小题)

15.(2023 海珠区校级模拟)习近平总书记说“青年是标志时代的最灵敏的晴雨表,时代的责任赋予青年”。阅读材料,回答问题。

材料一

古代对“老”与“少”的描述:老成持重、老练通达、老当益壮、少年老成、年少轻狂、少不更事、长幼有序。

近代对“老”与“少”的描述:知吾国当此内忧外患纷乘之时,必求所以自存之道。由后之说知吾国欲求自存,必须求之国民自身……盖民为国之根本,而青年又民之中坚也。欲国之强,强吾民其可也;欲民之强,强吾青年其可也。——摘自1916年高语罕《青年与国家之前途》

材料二《新青年》中以“青年”命名的文章节选

篇名 作者 刊号 内容提要

《敬告青年》 陈独秀 《青年杂志》第1卷第1期 青年应该是自主的、进步的、进取的、世界的、实利的、科学的。

《青年与国家之前途》 高语罕 《青年杂志》第1卷第5期 详论国民之责任,详细阐释了青年于国家前途的重要性。

《青年与欲望》 陈圣任 《新青年》第2卷第1期 作者认为想要拯救中国青年,必须从增进其高尚欲望开始。

《青年之自己教育》 朱如一 《新青年》第3卷第4期 本文详细分析了青年自己教育的原因及重要性。

《告青年》 郭仁林 《新青年》第5卷第1期 作者就尽其在我、务正其心、戒虚荣、戒权诈、耐吃苦等五则事情告之青年。

材料三

1939年3月,陕甘宁边区西北青年救国联合会正式规定以5月4日为青年节。 1938年7月9日,与国民党关系紧密的三民主义青年团在武昌正式成立,蒋介石亲自担任三青团团长。该团成立后,即规定5月1日起至7日为青年运动周,同时请求国民党中央通令全国以每年5月4日为青年节并颁发纪念办法16条。

——摘编自百度百科

(1)根据材料一,指出中国古、近代对“老”与“少”观念的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

(2)根据材料二,概括《新青年》表达的青年观,并结合所学知识谈谈《新青年》对近代青年的作用。

(3)根据材料三并结合所学,分析国共两党在20世纪30年代末一致选取5月4日作为青年节的理由。

【考点】新文化运动;五四运动.

【答案】(1)由赞赏老,贬低少到赞赏少,贬低老;新文化运动抨击旧道德和旧文化,提倡民主与科学。老年人往往思想观念陈旧保守,年轻人往往思想观念开放激进,更容易接受新思想新文化。

(2)青年肩负挽救中国的责任,青年是社会发展和进步的希望;促进了青年思想观念的转变,促使青年关心国家和民族的前途和命运等。

(3)号召广大青年学习五四精神,激励青年为抗战贡献力量,争取抗日战争的胜利等。

【分析】本题考查新文化运动、五四运动等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)根据材料一“老成持重、老练通达、老当益壮、少年老成、年少轻狂、少不更事、长幼有序”“知吾国当此内忧外患纷乘之时,必求所以自存之道。由后之说知吾国欲求自存,必须求之国民自身……盖民为国之根本,而青年又民之中坚也。欲国之强,强吾民其可也;欲民之强,强吾青年其可也”可知,中国古、近代对“老”与“少”观念的变化是由赞赏老,贬低少到赞赏少,贬低老,结合所学知识可知,变化的原因是新文化运动抨击旧道德和旧文化,提倡民主与科学。老年人往往思想观念陈旧保守,年轻人往往思想观念开放激进,更容易接受新思想新文化。

(2)根据材料二“青年应该是自主的、进步的、进取的、世界的、实利的、科学的”“详论国民之责任,详细阐释了青年于国家前途的重要性”“作者认为想要拯救中国青年,必须从增进其高尚欲望开始”“本文详细分析了青年自己教育的原因及重要性”“者就尽其在我、务正其心、戒虚荣、戒权诈、耐吃苦等五则事情告之青年”可知,《新青年》表达的青年观是青年肩负挽救中国的责任,青年是社会发展和进步的希望,结合所学知识可知,《新青年》对近代青年的作用是促进了青年思想观念的转变,促使青年关心国家和民族的前途和命运等。

(3)根据材料三并结合所学可知,国共两党在20世纪30年代末一致选取5月4日作为青年节的理由是号召广大青年学习五四精神,激励青年为抗战贡献力量,争取抗日战争的胜利等。

故答案为:

(1)由赞赏老,贬低少到赞赏少,贬低老;新文化运动抨击旧道德和旧文化,提倡民主与科学。老年人往往思想观念陈旧保守,年轻人往往思想观念开放激进,更容易接受新思想新文化。

(2)青年肩负挽救中国的责任,青年是社会发展和进步的希望;促进了青年思想观念的转变,促使青年关心国家和民族的前途和命运等。

(3)号召广大青年学习五四精神,激励青年为抗战贡献力量,争取抗日战争的胜利等。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记新文化运动、五四运动等相关史实。

16.(2023 东莞市模拟)中国共产党自1921年建党开始,前后历经28年的奋斗,到1949年终于推翻了封建主义、帝国主义和官僚资本主义的统治,建立起新国家。阅读材料,回答问题。

材料一:三次国内革命战争一览表

战争 简介

国内革命战争 1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州召开,以国共合作为基础的国民革命兴起。在中国共产党的积极参与和努力下,席卷半个中国的北伐战争将大革命推向高潮。1927年,蒋介石和汪精卫先后“清共”,国共合作破裂

国内革命战争 大革命失败后,以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人,逐步把党的工作重心由城市转入农村,在农村建立根据地,开展土地革命,建立起革命武装和工农政权,开创了一条农村包围城市、武装夺取政权的中国革命新道路

第三次国内革命战争 抗战结束后,蒋介石无视国内和平呼声,悍然发动内战。中国人民解放军在中国共产党的领导下,为推翻国民党反动统治、解放全中国而进行了坚决反击,并迅速在大陆取得胜利

材料二:就是这样,西方资产阶级的文明,资产阶级的民主主义,资产阶级共和国的方案,在中国人民的心目中,一齐破了产。资产阶级的民主主义让位给工人阶级领导的人民民主主义,资产阶级共和国让位给人民共和国。这样就造成了一种可能性:经过人民共和国到达社会主义和共产主义,到达阶级的消灭和世界的大同……总结我们的经验,集中到一点,就是工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。这个专政必须和国际革命力量团结一致。这就是我们的公式,这就是我们的主要经验,这就是我们的主要纲领。

——摘自毛泽东《论人民民主专政》

(1)阅读材料一并从中提炼出一个观点,联系所学知识展开论述。要求:观点明确,持论有据,表述成文,逻辑清晰。

(2)根据材料二,概括毛泽东对新政权建设的设想。

【考点】国民革命和北伐战争;国民党一大和第一次国共合作;农村包围城市的革命道路;中国共产党的成立.

【答案】(1)三次国内革命战争是近代中国民主革命的重要事件,中国共产党在此过程中不断壮大并走向成熟,直至领导中国人民取得新民主主义革命的胜利。1924~1927年,国共两党实现第一次合作,北伐胜利进军推动国民革命运动走向高潮,动摇了帝国主义统治中国的根基。然而,蒋介石,汪精卫发动的反革命政变,使第一次国共合作破裂。由于当时中国共产党没有掌握属于自己的武装力量,第一次国内革命战争以失败告终。1927~1937年,国共两党进行了十年内战,中国共产党先后发动了南昌起义、秋收起义等,创建革命根据地,开展土地革命,发展武装力量,进行长征,粉碎国民党军队的“围则”,确立中国共产党的领导核心,实现从土地革命战争到抗日民族战争的转变,把中国革命推向新的阶段。1946~1949年,抗日战争结束后,国民党的反动本质彻底暴露,发动内战在抵挡住国民党军队的全面进攻和重点进攻后,解放军从1947年下半年开始,逐渐转入反攻,刘邓大军挺进大别山;1948年秋,接连发动辽沈、淮海、平津三大战役,基本上消灭了国民党军主力;1949年4月,解放军横渡长江,解放南京,基本宣告了国民党在大陆统治的覆灭。综上所述,中国共产党是中国革命不断取得胜利的引领者,是实现中华民族伟大复兴的中流砥柱,中国共产党的领导是历史和人民的选择。

(2)资产阶级共和国让位给人民共和国,经过人民共和国到达社会主义和共产主义;建立工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。

【分析】本题考查了国民革命、中国共产党成立、国民党一大和第一次国共合作、农村包围城市的革命道路。依据课本知识分析问题,依据材料实际组织答案。

【解答】(1)首先,从对中国共产党及民主革命胜利的影响角度,对三次国内革命战争表达一个总体看法。然后,分别评价三次国内革命战争,在评价时要合理列举史实。最后,对评价部分做一总结或升华。

(2)根据材料二“资产阶级的民主主义让位给工人阶级领导的人民民主主义,资产阶级共和国让位给人民共和国。这样就造成了一种可能性:经过人民共和国到达社会主义和共产主义,到达阶级的消灭和世界的大同。……总结我们的经验,集中到一点,就是工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。这个专政必须和国际革命力量团结一致。这就是我们的公式,这就是我们的主要经验,这就是我们的主要纲领。”可知,毛泽东对新政权的建设设想是:资产阶级共和国让位给人民共和国,经过人民共和国到达社会主义和共产主义;建立工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。

故答案为:

(1)三次国内革命战争是近代中国民主革命的重要事件,中国共产党在此过程中不断壮大并走向成熟,直至领导中国人民取得新民主主义革命的胜利。1924~1927年,国共两党实现第一次合作,北伐胜利进军推动国民革命运动走向高潮,动摇了帝国主义统治中国的根基。然而,蒋介石,汪精卫发动的反革命政变,使第一次国共合作破裂。由于当时中国共产党没有掌握属于自己的武装力量,第一次国内革命战争以失败告终。1927~1937年,国共两党进行了十年内战,中国共产党先后发动了南昌起义、秋收起义等,创建革命根据地,开展土地革命,发展武装力量,进行长征,粉碎国民党军队的“围则”,确立中国共产党的领导核心,实现从土地革命战争到抗日民族战争的转变,把中国革命推向新的阶段。1946~1949年,抗日战争结束后,国民党的反动本质彻底暴露,发动内战在抵挡住国民党军队的全面进攻和重点进攻后,解放军从1947年下半年开始,逐渐转入反攻,刘邓大军挺进大别山;1948年秋,接连发动辽沈、淮海、平津三大战役,基本上消灭了国民党军主力;1949年4月,解放军横渡长江,解放南京,基本宣告了国民党在大陆统治的覆灭。综上所述,中国共产党是中国革命不断取得胜利的引领者,是实现中华民族伟大复兴的中流砥柱,中国共产党的领导是历史和人民的选择。

(2)资产阶级共和国让位给人民共和国,经过人民共和国到达社会主义和共产主义;建立工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。

【点评】该题考查学生运用所学知识分析和解决问题的能力,考查了国民革命、中国共产党成立、国民党一大和第一次国共合作、农村包围城市的革命道路,解答该题需要用全面的观点,善于从多角度分析和解决问题

同课章节目录