吉林省普通高中G6教考联盟2023-2024学年高一上学期1月期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 吉林省普通高中G6教考联盟2023-2024学年高一上学期1月期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-11 17:48:29 | ||

图片预览

文档简介

吉林省普通高中G6教考联盟2023-2024学年上学期期末考试

高一年级 历史

本试卷共6页。考试结束后,将答题卡交回。

注意事项:1.答卷前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。

2.答题时请按要求用笔。

3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。

4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。

5.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求

1. 在文字记载出现之前,人类已经历漫长的文化演进过程。考古学者观察其间的变化,主要运

用哪类发掘到的数据作为分期的标准

A.人类使用的工具 B.发掘出的人类遗骸

C.遗址周边的环境 D.遗址中动植物残留

2.《汉书》记载,西汉建立后,“自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。上于是约法省禁,轻田租,什五而税一,量吏禄,度官用,以赋于民。”这种政策

A.以“罢黜百家,独尊儒术”思想为指导

B.体现了统治者与百姓同甘共苦的思想

C.有利于社会经济的恢复和发展

D.是汉武帝推行的重要经济政策

3.按时间先后,将下列四幅地图排序,正确的是

A.②③④① B.②①③④ C.②④③① D.②③①④

4.唐太宗认为“为政之要,惟在得人”。下列施政措施中最能体现这一思想的是

A.行科举制 B.大兴文治 C.戒奢从简 D.虚怀纳谏

5.北宋绘画具有写实主义风格,代表作如《清明上河图》。艺术史家解释:北宋画家细致观察岩石表面的纹路,花鸟造型及河中船只结构,显示当时画家对于视觉世界有敏锐的观察与深刻的体会。这在当时的思潮中的思想根源是

A.古文运动,回归文以载道传统

B.道家流行,宣扬道法自然

C.佛教本土化,主张明心见性说

D.理学兴起,提倡格物致知

6.元朝驿站以大都为中心,沿着几条交通干线,一直通达各边疆地区,建立了遍及全国的驿站制度。王公贵族、情报人员、中外使臣均可利用驿站。除驿站、急递铺之外,还有运输货物的递运站,分为马运、水运和车运等不同交通方式。元代交通建设

①推动了边疆地区的开发 ②有利于维护多民族国家的统一

③增强了中华民族的凝聚力 ④促进了中外文化交融

A.①②③ B.②③④ C.①②③④ D.①③④

7.《本草纲目》成书于1578年,但已谈到接种疫苗以防治天花及今天仍在应用的一些医药用品。以上材料可以用来说明中国古代科技

A.形成完整理论 B.取得成就众多

C.注重解决实际问题 D.处于世界领先地位

8.有西方学者认为:中国近代产生的入侵与反入侵的连锁反应的原因是中国人的闭关自守、骄傲自满与灾难性战争中受到刺激的两种情绪碰撞的结果。对此认识正确的是

A.近代中国排外复仇情绪比较强烈

B.掩盖了列强侵略中国的真正动机

C.闭关自守政策导致商品流通受阻

D.中国朝贡外交体制引起列强入侵

9.1902年,顺天乡试借河南贡院举行,山西乡试则与陕西乡试在西安合闱。这一罕见科考现象出现的原因是

A.清末新政的推行

B.清政府财政危机严重

C.《辛丑条约》签订

D.新式学堂的广泛建立

10.《中华民国临时约法》规定:国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利。这些措施旨在

A.推动社会进步 B.建立共和政体

C.促进经济发展 D.改变落后习俗

11.据《欧战前后农商部注册工业公司年别表》,战前(1914年8月前)注册的工业公司,共计146个,资本总额41148205元,而自1914年8月至1920年,新注册的公司就有272个,资本额为117434500元。以上现象出现的主要原因是

A.中国参加一战收回德奥在华特权 B.抵制日货提倡国货运动成效显著

C.中华民国建立扫除经济发展障碍 D.西方列强忙于欧战暂时放松侵略

12.根据对《新青年》杂志的统计,1919年之前,“社会主义”一词出现34次;1919年,“社会主义”的使用次数激增至104次;1921—1922年间高达685次。出现上述现象的原因不包括

A.中国共产党独立领导武装斗争

B.中国工人阶级运动的持续发展

C.五四之后马克思主义广泛传播

D.马克思主义是科学的社会主义

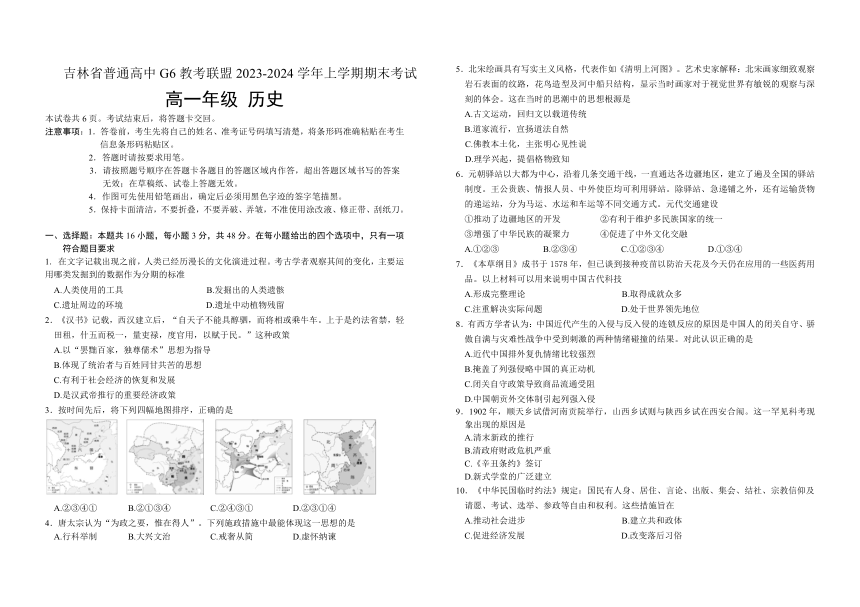

13.下图为保存于中国钱币博物馆的一张纸币,据图中信息判断,其最有可能出现于

A.国民革命时期 B.土地革命时期 C.抗日战争时期 D.解放战争时期

14.中国共产党领导新民主主义革命走向胜利的征途中,留下了光辉的足迹,下列足迹与史实之间对应关系正确的是

足迹 史实

A 广州 中国共产党领导国民大革命推翻了北洋军阀的统治

B 瑞金 走工农武装割据道路,创建抗日民主政权

C 延安 《论持久战》发表,形成全面抗战路线

D 西柏坡 召开党的七届二中全会,指出党的工作重心由农村转移到城市

15.1954年,周恩来在政府工作报告中指出要“建设起强大的现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防”。1964年,周恩来在全国人大三届一次会议上宣布“要……把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国”。促成以上提法变化的主要原因是

A.落实“调整巩固充实提高”的方针

B.国内主要情况和国际形势发生变化

C.走中国特色社会主义发展道路

D.积极参与第三次全球科技革命

16.新中国成立后,制定“一边倒”方针,20世纪50年代,提出和平共处五项原则与“求同存异”方针。这主要是为了

A.改善全球治理体系 B.构建均衡发展格局

C.消除分歧增进互信 D.建立合作共谋发展

二、非选择题:本题共4小题,共52分

17.阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料一

谈参者,吴人也,家故起农……塍之平阜植果属,其污泽植菰属,可畦植蔬属,皆以千计……视田之入,复三倍。

——(明)李诩《戒庵老人漫笔》

材料二

吴民……机户出资,织工出力,相依为命久矣……染坊罢而染工散者数千人,机户罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也。

——《明神宗实录》卷361

材料三

邑境山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋芋、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜危峰,一望皆包谷也。

——(清)袁景晖《建始县志》

材料四

世儒不察,以工商为末妄议抑之,夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——(明)黄宗羲《明夷待访录》

材料五

所繇共百万之赋……全赖此一机一杼而已……以上供赋税,下给俯仰。若求诸田亩之收,则必不可办。

——(明)徐光启《农政全书》卷35

(1)根据材料一、二、三,概括明清社会经济出现的新变化。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析明清时期社会经济新变化的影响。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(16 分)

长城,中华文明的象征之一,其内涵不断丰富。

材料一

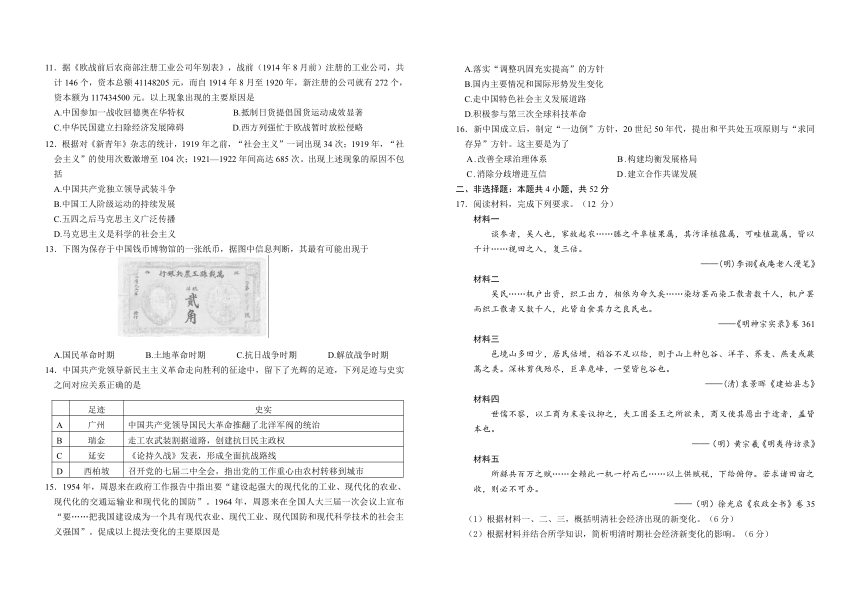

战国形势图 秦朝形势图

材料二

梁中铭《只有血与肉做成的万里长城才能使敌人不能摧毁!》1933年 (

把我们的血肉,筑成我们新的长城!

——田汉《义勇军进行曲》

1935

年

) (

万里长城万里长,长城外面是故乡

……

大家拼命打回去,哪怕敌人逞豪强

万里长城万里长,长城外面是故乡

四万万同胞心一样,新的长城万里长

——潘

孑

农“七七事变”后创作于上海

)

根据材料一并结合所学知识,概括战国至秦朝,长城在修筑地域、目的方面有何变化?

(4分)

根据材料二并结合所学知识,指出长城被赋予怎样的时代内涵并简要说明原因。(12分)

19.阅读材料,完成下列问题。(12 分)

材料一

新民主主义革命胜利后,中国面临着怎样从一个落后的、半殖民地半封建的农业国转变为工业国,并使全国各族人民走向社会主义道路的重大问题。对于这个问题,1949年中共七届二中全会已经作了初步规划。1953年,中国共产党正式提出过渡时期总路线,中国开始有步骤地实现从新民主主义到社会主义的转变。中国创造性地开辟了一条适合中国特点的社会主义改造道路,初步建立起社会主义制度,在一个几亿人口的大国中比较顺利地实现了复杂、艰难和深刻的社会变革。

——材料摘编自《中华人民共和国史》

材料二

从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)

和资源严重缺乏就开始困扰着中国共产党。为此,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设的发展战略。

——武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识与实践》

根据材料一并结合所学知识,依据中共七届二中全会提出的历史任务说明“作了初步

规划”。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国共产党开始大规模经济建设的前提。并概括1956年实现的“社会变革”。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

“曾有许多游牧部族侵入中国,甚至还取某些王朝而代之;但是,不是中国人被迫接受入侵者的语言、习俗或畜牧经济,相反,是入侵者自己总是被迅速、完全地中国化。”

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料反映了一位学者对中国古代民族交往的认识,对此认识提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)

吉林省普通高中G6教考联盟2023-2024学年上学期期末考试

高一年级 历史B卷 参考评分标准

选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A C D A D C B B C A D A B D B D

二、非选择题

17、参考答案(12分)

(1)农业经营方式多样化 ;手工业领域出现雇佣劳动 ;开设工场;农民大规模种植玉米、芋头等外来粮食作物。(任意三点即可。共6分。)

商品经济发展;思想领域新变化(例如,工商皆本思想);政府税收;城市发展;社会生活;文学、艺术、科技领域的发展表现现象(相关内容准确即可得分,但本部分仅按一个采分点给分);生态环境破坏等。(任意三点即可。共6分。)

参考答案(16分)

分布:战国时期主要分布在诸侯国之间;秦朝主要分布在北方边境地带。(2分)

目的:战国时期争战频繁,各国需加强防御,为自保;秦朝完成统一,为应对北方匈奴的威胁(2分)

时代内涵:长城是全民族众志成城共同抗日的民族精神的象征。(4分)

背景原因:从九一八事变到七七事变,日本扩大对华侵略,民族危机空前严重;长城从被从军事防御建筑被赋予时代精神,意图在于唤醒各阶层民众,共同抗日救亡。(8分)

(结合1931年9.18事变至1937年7.7事变间的日本侵华的主要史实,言之有理,皆可得分)

参考答案(12分)

(1)任务:从农业国转变为工业国,由新民主主义国家转变为社会主义国家。(4分)

(2)前提:国民经济恢复工作的完成,人民政权的巩固。

变革:社会主义制度基本确立(或实现生产资料所有制的变革),进入社会主义初级阶段。(8分)

参考示例(12分)

修改:“入侵者自己总是被迅速、完全地中国化。”

修改为:中国古代民族交往交融是多向的、相互学习借鉴,共塑中华文明。

原因:此西方学者观点易引起读者把中国古代民族交融理解为单纯的少数民族汉化。

中国古代民族交往交流交融是主旋律,主要表现有三:

表现之一,少数民族大力学习汉文化的内容,例如,5世纪后期北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推行汉化政策,促进了鲜卑族的汉化。

表现之二,中原华夏族向周边少数民族学习,例如,战国时期赵武灵王胡服骑射。

表现之三,少数民族之间相互学习,例如元世祖忽必烈委派八思巴改制藏文字母,拼写蒙古语。

认识:中国古代的民族交往交融历史,首先形成了历史性的“民族”,即“56个民族”每个民族各具特色,同时相互认同,因此又形成了现代性的国家民族,即“中华民族”。我们尊重各民族文化差异、包容多样,同时认同“一体”,即中华文化,让各民族在中华民族大家庭中手足相亲、守望相助。

【等次评分标准】。

等次及得分 评分标准

一等(9—12分) 观点明确,紧扣主题,突破作者观点,能从多个层面比较全面认识中国古代的民族交往史;史论结合紧密,准确运用史实;表述成文,逻辑严密,语言流畅。能够在论证的基础上进一步提升自己的认识。

二等(5—8分) 观点较明确,与主题有关,但局限于作者观点;史论结合比较紧密,论证较充分,能表述成文,逻辑关系较清楚,语言基本流畅。有一定的认识提升。

三等(0—4分) 有观点,但与主题关联不密切;所用史实不够准确,逻辑关系不清;无观点或观点不明确,无史实,逻辑关系混乱,思路不清,不能表述成文。

高一年级 历史

本试卷共6页。考试结束后,将答题卡交回。

注意事项:1.答卷前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。

2.答题时请按要求用笔。

3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。

4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。

5.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求

1. 在文字记载出现之前,人类已经历漫长的文化演进过程。考古学者观察其间的变化,主要运

用哪类发掘到的数据作为分期的标准

A.人类使用的工具 B.发掘出的人类遗骸

C.遗址周边的环境 D.遗址中动植物残留

2.《汉书》记载,西汉建立后,“自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。上于是约法省禁,轻田租,什五而税一,量吏禄,度官用,以赋于民。”这种政策

A.以“罢黜百家,独尊儒术”思想为指导

B.体现了统治者与百姓同甘共苦的思想

C.有利于社会经济的恢复和发展

D.是汉武帝推行的重要经济政策

3.按时间先后,将下列四幅地图排序,正确的是

A.②③④① B.②①③④ C.②④③① D.②③①④

4.唐太宗认为“为政之要,惟在得人”。下列施政措施中最能体现这一思想的是

A.行科举制 B.大兴文治 C.戒奢从简 D.虚怀纳谏

5.北宋绘画具有写实主义风格,代表作如《清明上河图》。艺术史家解释:北宋画家细致观察岩石表面的纹路,花鸟造型及河中船只结构,显示当时画家对于视觉世界有敏锐的观察与深刻的体会。这在当时的思潮中的思想根源是

A.古文运动,回归文以载道传统

B.道家流行,宣扬道法自然

C.佛教本土化,主张明心见性说

D.理学兴起,提倡格物致知

6.元朝驿站以大都为中心,沿着几条交通干线,一直通达各边疆地区,建立了遍及全国的驿站制度。王公贵族、情报人员、中外使臣均可利用驿站。除驿站、急递铺之外,还有运输货物的递运站,分为马运、水运和车运等不同交通方式。元代交通建设

①推动了边疆地区的开发 ②有利于维护多民族国家的统一

③增强了中华民族的凝聚力 ④促进了中外文化交融

A.①②③ B.②③④ C.①②③④ D.①③④

7.《本草纲目》成书于1578年,但已谈到接种疫苗以防治天花及今天仍在应用的一些医药用品。以上材料可以用来说明中国古代科技

A.形成完整理论 B.取得成就众多

C.注重解决实际问题 D.处于世界领先地位

8.有西方学者认为:中国近代产生的入侵与反入侵的连锁反应的原因是中国人的闭关自守、骄傲自满与灾难性战争中受到刺激的两种情绪碰撞的结果。对此认识正确的是

A.近代中国排外复仇情绪比较强烈

B.掩盖了列强侵略中国的真正动机

C.闭关自守政策导致商品流通受阻

D.中国朝贡外交体制引起列强入侵

9.1902年,顺天乡试借河南贡院举行,山西乡试则与陕西乡试在西安合闱。这一罕见科考现象出现的原因是

A.清末新政的推行

B.清政府财政危机严重

C.《辛丑条约》签订

D.新式学堂的广泛建立

10.《中华民国临时约法》规定:国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利。这些措施旨在

A.推动社会进步 B.建立共和政体

C.促进经济发展 D.改变落后习俗

11.据《欧战前后农商部注册工业公司年别表》,战前(1914年8月前)注册的工业公司,共计146个,资本总额41148205元,而自1914年8月至1920年,新注册的公司就有272个,资本额为117434500元。以上现象出现的主要原因是

A.中国参加一战收回德奥在华特权 B.抵制日货提倡国货运动成效显著

C.中华民国建立扫除经济发展障碍 D.西方列强忙于欧战暂时放松侵略

12.根据对《新青年》杂志的统计,1919年之前,“社会主义”一词出现34次;1919年,“社会主义”的使用次数激增至104次;1921—1922年间高达685次。出现上述现象的原因不包括

A.中国共产党独立领导武装斗争

B.中国工人阶级运动的持续发展

C.五四之后马克思主义广泛传播

D.马克思主义是科学的社会主义

13.下图为保存于中国钱币博物馆的一张纸币,据图中信息判断,其最有可能出现于

A.国民革命时期 B.土地革命时期 C.抗日战争时期 D.解放战争时期

14.中国共产党领导新民主主义革命走向胜利的征途中,留下了光辉的足迹,下列足迹与史实之间对应关系正确的是

足迹 史实

A 广州 中国共产党领导国民大革命推翻了北洋军阀的统治

B 瑞金 走工农武装割据道路,创建抗日民主政权

C 延安 《论持久战》发表,形成全面抗战路线

D 西柏坡 召开党的七届二中全会,指出党的工作重心由农村转移到城市

15.1954年,周恩来在政府工作报告中指出要“建设起强大的现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防”。1964年,周恩来在全国人大三届一次会议上宣布“要……把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国”。促成以上提法变化的主要原因是

A.落实“调整巩固充实提高”的方针

B.国内主要情况和国际形势发生变化

C.走中国特色社会主义发展道路

D.积极参与第三次全球科技革命

16.新中国成立后,制定“一边倒”方针,20世纪50年代,提出和平共处五项原则与“求同存异”方针。这主要是为了

A.改善全球治理体系 B.构建均衡发展格局

C.消除分歧增进互信 D.建立合作共谋发展

二、非选择题:本题共4小题,共52分

17.阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料一

谈参者,吴人也,家故起农……塍之平阜植果属,其污泽植菰属,可畦植蔬属,皆以千计……视田之入,复三倍。

——(明)李诩《戒庵老人漫笔》

材料二

吴民……机户出资,织工出力,相依为命久矣……染坊罢而染工散者数千人,机户罢而织工散者又数千人,此皆自食其力之良民也。

——《明神宗实录》卷361

材料三

邑境山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋芋、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜危峰,一望皆包谷也。

——(清)袁景晖《建始县志》

材料四

世儒不察,以工商为末妄议抑之,夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——(明)黄宗羲《明夷待访录》

材料五

所繇共百万之赋……全赖此一机一杼而已……以上供赋税,下给俯仰。若求诸田亩之收,则必不可办。

——(明)徐光启《农政全书》卷35

(1)根据材料一、二、三,概括明清社会经济出现的新变化。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析明清时期社会经济新变化的影响。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(16 分)

长城,中华文明的象征之一,其内涵不断丰富。

材料一

战国形势图 秦朝形势图

材料二

梁中铭《只有血与肉做成的万里长城才能使敌人不能摧毁!》1933年 (

把我们的血肉,筑成我们新的长城!

——田汉《义勇军进行曲》

1935

年

) (

万里长城万里长,长城外面是故乡

……

大家拼命打回去,哪怕敌人逞豪强

万里长城万里长,长城外面是故乡

四万万同胞心一样,新的长城万里长

——潘

孑

农“七七事变”后创作于上海

)

根据材料一并结合所学知识,概括战国至秦朝,长城在修筑地域、目的方面有何变化?

(4分)

根据材料二并结合所学知识,指出长城被赋予怎样的时代内涵并简要说明原因。(12分)

19.阅读材料,完成下列问题。(12 分)

材料一

新民主主义革命胜利后,中国面临着怎样从一个落后的、半殖民地半封建的农业国转变为工业国,并使全国各族人民走向社会主义道路的重大问题。对于这个问题,1949年中共七届二中全会已经作了初步规划。1953年,中国共产党正式提出过渡时期总路线,中国开始有步骤地实现从新民主主义到社会主义的转变。中国创造性地开辟了一条适合中国特点的社会主义改造道路,初步建立起社会主义制度,在一个几亿人口的大国中比较顺利地实现了复杂、艰难和深刻的社会变革。

——材料摘编自《中华人民共和国史》

材料二

从1953年我国完成战后的经济恢复,转入大规模经济建设以后,资本(包括人力资本)

和资源严重缺乏就开始困扰着中国共产党。为此,中国共产党采取了集中有限资本和资源来加快建设的发展战略。

——武力《中国共产党对转变经济增长方式的认识与实践》

根据材料一并结合所学知识,依据中共七届二中全会提出的历史任务说明“作了初步

规划”。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国共产党开始大规模经济建设的前提。并概括1956年实现的“社会变革”。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

“曾有许多游牧部族侵入中国,甚至还取某些王朝而代之;但是,不是中国人被迫接受入侵者的语言、习俗或畜牧经济,相反,是入侵者自己总是被迅速、完全地中国化。”

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料反映了一位学者对中国古代民族交往的认识,对此认识提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)

吉林省普通高中G6教考联盟2023-2024学年上学期期末考试

高一年级 历史B卷 参考评分标准

选择题

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A C D A D C B B C A D A B D B D

二、非选择题

17、参考答案(12分)

(1)农业经营方式多样化 ;手工业领域出现雇佣劳动 ;开设工场;农民大规模种植玉米、芋头等外来粮食作物。(任意三点即可。共6分。)

商品经济发展;思想领域新变化(例如,工商皆本思想);政府税收;城市发展;社会生活;文学、艺术、科技领域的发展表现现象(相关内容准确即可得分,但本部分仅按一个采分点给分);生态环境破坏等。(任意三点即可。共6分。)

参考答案(16分)

分布:战国时期主要分布在诸侯国之间;秦朝主要分布在北方边境地带。(2分)

目的:战国时期争战频繁,各国需加强防御,为自保;秦朝完成统一,为应对北方匈奴的威胁(2分)

时代内涵:长城是全民族众志成城共同抗日的民族精神的象征。(4分)

背景原因:从九一八事变到七七事变,日本扩大对华侵略,民族危机空前严重;长城从被从军事防御建筑被赋予时代精神,意图在于唤醒各阶层民众,共同抗日救亡。(8分)

(结合1931年9.18事变至1937年7.7事变间的日本侵华的主要史实,言之有理,皆可得分)

参考答案(12分)

(1)任务:从农业国转变为工业国,由新民主主义国家转变为社会主义国家。(4分)

(2)前提:国民经济恢复工作的完成,人民政权的巩固。

变革:社会主义制度基本确立(或实现生产资料所有制的变革),进入社会主义初级阶段。(8分)

参考示例(12分)

修改:“入侵者自己总是被迅速、完全地中国化。”

修改为:中国古代民族交往交融是多向的、相互学习借鉴,共塑中华文明。

原因:此西方学者观点易引起读者把中国古代民族交融理解为单纯的少数民族汉化。

中国古代民族交往交流交融是主旋律,主要表现有三:

表现之一,少数民族大力学习汉文化的内容,例如,5世纪后期北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推行汉化政策,促进了鲜卑族的汉化。

表现之二,中原华夏族向周边少数民族学习,例如,战国时期赵武灵王胡服骑射。

表现之三,少数民族之间相互学习,例如元世祖忽必烈委派八思巴改制藏文字母,拼写蒙古语。

认识:中国古代的民族交往交融历史,首先形成了历史性的“民族”,即“56个民族”每个民族各具特色,同时相互认同,因此又形成了现代性的国家民族,即“中华民族”。我们尊重各民族文化差异、包容多样,同时认同“一体”,即中华文化,让各民族在中华民族大家庭中手足相亲、守望相助。

【等次评分标准】。

等次及得分 评分标准

一等(9—12分) 观点明确,紧扣主题,突破作者观点,能从多个层面比较全面认识中国古代的民族交往史;史论结合紧密,准确运用史实;表述成文,逻辑严密,语言流畅。能够在论证的基础上进一步提升自己的认识。

二等(5—8分) 观点较明确,与主题有关,但局限于作者观点;史论结合比较紧密,论证较充分,能表述成文,逻辑关系较清楚,语言基本流畅。有一定的认识提升。

三等(0—4分) 有观点,但与主题关联不密切;所用史实不够准确,逻辑关系不清;无观点或观点不明确,无史实,逻辑关系混乱,思路不清,不能表述成文。

同课章节目录