人教版九年级语文上册:24《出师表》课件

文档属性

| 名称 | 人教版九年级语文上册:24《出师表》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-06-13 12:38:14 | ||

图片预览

文档简介

课件92张PPT。 诸葛亮

出师表

出师表《蜀相》杜甫

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。《书愤》陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间! 教学目标:

1、学习本文融情于议论、叙述,以情动人的写法方法。

2、了解奏表的特点,了解诸葛亮的治国主张。

3、领会诸葛亮提出的广开言路、严明赏罚、亲贤远小三项建议的进步性和借鉴意义。

4、背诵全文,积累文言词汇,培养学生文言文的阅读能力。

教学重点:掌握本文寓情于理、寓情于事,情挚辞切的特点。

教学难点

1、引导学生理清行文思路,深刻理解诸葛亮的政治主张。

2、正确理解诸葛亮的“忠”。 鞠躬尽瘁死而后已长使英雄泪满襟出师未捷身先死你知道诸葛亮的哪些事呢?出师表 诸葛亮(181─234) 三国时卓越的政治家、军事家。字孔明。琅琊阳都(今山东省沂水县)人。早年避乱于荆州,曾躬耕于南阳隆中。建安十二年(207),刘备三顾茅庐,请他出山共图大业。次年,他辅佐刘备联合孙权,在赤壁击败曹操,形成三足鼎立的局面。刘备称帝后,拜他为丞相。刘备去世时托付他辅佐后主刘禅shàn,后卒于军中。作者简介 表是一种文体,古代奏议的一种,臣子写给皇帝的奏章,用于向君王陈说作者的请求和愿望。

“出师表”是出兵打仗前,主帅给君主上的奏章。

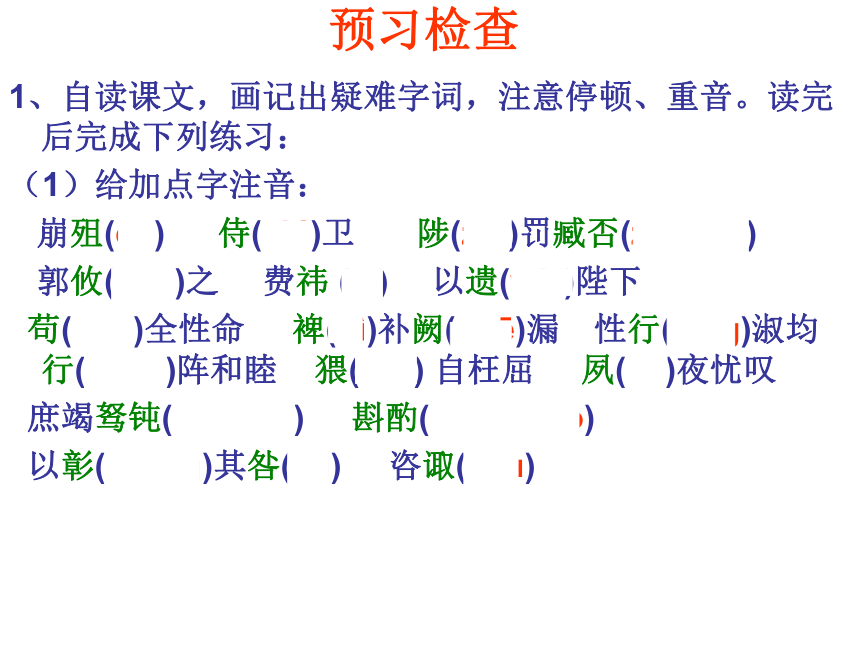

诸葛亮写了两篇《出师表》,即《前出师表》和《后出师表》,我们学的是《前出师表》。解题 诸葛亮这篇表文写于蜀汉建兴五年(227年)第一次出师伐魏之前。他当时感到刘禅shàn暗昧懦弱,颇有内顾之忧,所以临出发前上书刘禅,目的是恳切劝谏,要刘禅继承刘备遗志,振作精神,听信忠言,任用贤良,严明赏罚,尽心国事,有一个稳定的战略后方,以图完成复兴汉室,统一天下的大业。时代背景预习检查1、自读课文,画记出疑难字词,注意停顿、重音。读完后完成下列练习:

(1)给加点字注音:

崩殂(cú) 侍(shì)卫 陟(zhì)罚臧否(zāng pǐ)

郭攸(yōu)之 费祎 (yī) 以遗(wèi)陛下

苟(gǒu)全性命 裨(bì)补阙(quē)漏 性行(xíng)淑均行(háng)阵和睦 猥(wěi) 自枉屈 夙(sù)夜忧叹

庶竭驽钝( nú dùn) 斟酌(zhēnzhuó)

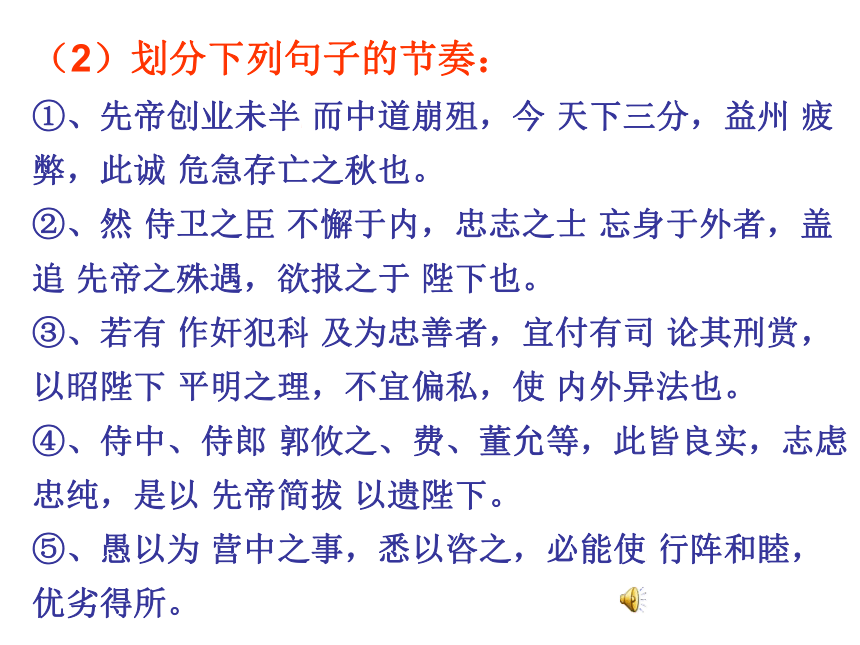

以彰(zhāng)其咎(jiù) 咨诹(zōu) (2)划分下列句子的节奏:

①、先帝创业未半/而中道崩殂,今/天下三分,益州/疲弊,此诚/危急存亡之秋也。

②、然/侍卫之臣/不懈于内,忠志之士/忘身于外者,盖追/先帝之殊遇,欲报之于/陛下也。

③、若有/作奸犯科/及为忠善者,宜付有司/论其刑赏,以昭陛下/平明之理,不宜偏私,使/内外异法也。

④、侍中、侍郎/郭攸之、费、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以/先帝简拔/以遗陛下。

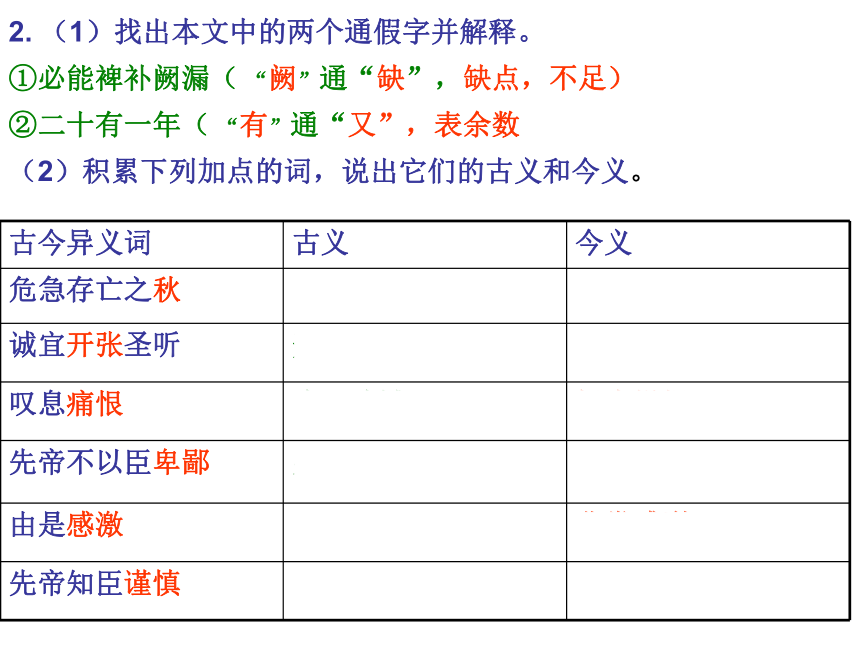

⑤、愚以为/营中之事,悉以咨之,必能使/行阵和睦,优劣得所。2. (1)找出本文中的两个通假字并解释。

①必能裨补阙漏( “阙”通“缺”,缺点,不足)

②二十有一年( “有”通“又”,表余数

(2)积累下列加点的词,说出它们的古义和今义。

??中道崩殂

此诚危急存亡之秋也

盖追先帝殊遇

以光先帝遗德

恢弘志士之气

以昭陛下平明之理

是以先帝简拔

以遗陛下

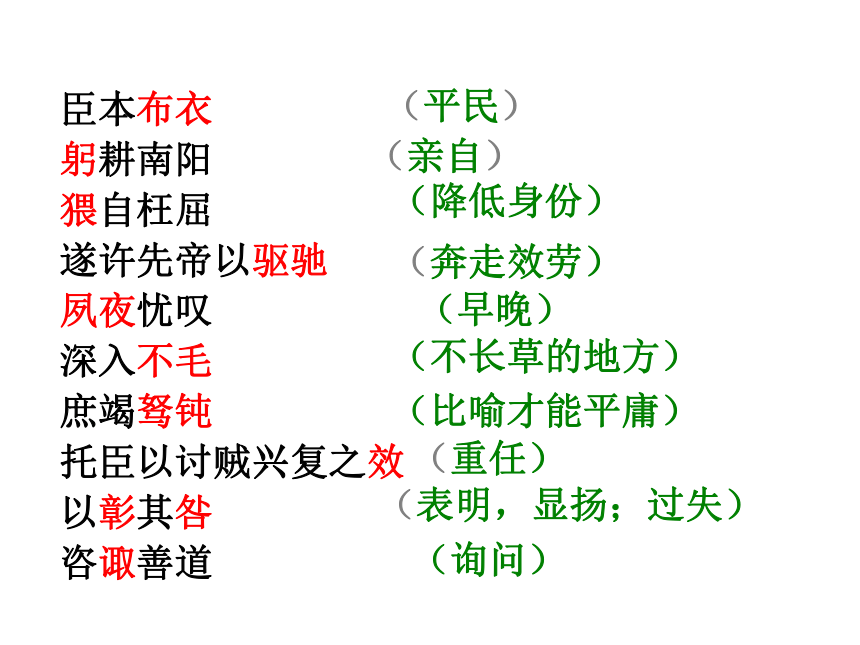

行阵和睦(3)解释下列加点的重点词 (古时指皇帝死亡)(实在;时)(原来是;优待,厚遇)(发扬光大)(发扬扩大)(显示;治)(因此;选拔)(给予)(军队、部队)臣本布衣

躬耕南阳

猥自枉屈

遂许先帝以驱驰

夙夜忧叹

深入不毛

庶竭驽钝

托臣以讨贼兴复之效

以彰其咎

咨诹善道

(平民) (亲自)(降低身份)(奔走效劳)(早晚)(不长草的地方)(比喻才能平庸)(重任)(表明,显扬;过失)

(询问)三、自主学习:

1、参考注释,,朗读并翻译课文第一自然段。

2、作者认为当时的不利条件是什么?有利条件是什么?

3、本段提出什么建议?提出这一建议的目的是什么?

4、 这一段中先后两次提出刘备,其用意何在? 四、合作交流

第一步:就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步:一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决。五、展示点评:

1、参考注释,,朗读并翻译课文第一自然段。(1、2、3组)

2、作者认为当时的不利条件是什么?有利条件是什么?(10、11、12组)

3、本段提出什么建议?提出这一建议的目的是什么?(7、8、9组)

4、这一段中先后两次提出刘备,其用意何在?

(4、5、6组) 翻译课文 先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。原文:译文:民力困乏疲弊:果真,实在。也:表判断,相当于“是”诚: 先帝开创(统一全国)的事业还没有完成一半,却中途去世了。现在天下分裂成三个国家,蜀汉贫困衰弱,这真正是形势危急决定存亡的时候啊。而:表转折,却 益州:指蜀汉。补充注释:原文:译文: 然而朝中官员们在宫内毫不懈怠,忠诚有志的将士们在外面舍生忘死,是因为(他们)追念先帝(对他们)的特殊待遇,想要在陛下身上报恩啊。 然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。内:宫内。然:表转折,然而。懈:懈怠。……者,……也:表判断,相当于“是”。

忘身:奋不顾身。之:代词,代“殊遇”。补充注释:盖,表推测原因原文:译文: 诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。补充注释:诚:实在。以:连词,来,表目的。遗德:遗留的美德。妄自菲薄:过于小看自己。以:连词,以致,表结果。

(陛下)实在应该广泛地听取意见,发扬先帝遗留下来的美德,振奋有抱负的人的志气,不应当随便看轻自己,说一些不恰当的话,以致堵塞(人们)忠言劝谏的道路啊。2、作者认为当时的不利条件是什么?有利条件是什么?(10、11、12组1号)

不利条件:先帝创业未半而中道崩殂,益州疲弊,处在“危急存亡”的严重关头。

对形势的这一清醒的估计,是暗示刘禅,如不发愤图强,国家必然败亡。

有利条件是:内外之臣均有“追先帝之殊遇,欲报之于陛下”而“不懈于内”“忘身于外”的耿耿忠心。

这告诉刘禅,只有依靠、重用这些贤德忠贞之士,才可救亡图存,以竟先帝之业。 3、本段提出什么建议?提出这一建议的目的是什么??(7、8、9组3号)

开张圣听

以光先帝遗德,恢弘志士之气。

4、 这一段中先后两次提出刘备,其用意何在? (4、5、6组)

意在激发刘禅继父之志和启示他学先帝用人之明。 第一段分析不利因素

先帝崩殂天下三分益州疲弊有利因素

不懈于内忘身于外结论:

诚宜……

不宜……(正反对比)(广开言路)

开张圣听第一条建议课文分析危急存亡追殊遇

报陛下六、归纳小结:

本段分析当前形势,提出:“广开言路”的建议。 同时规劝国君“不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路。” 二课时

一、自主学习

1、参考注释,朗读并翻译课文第2自然段,并思考:作者在本段提出的建议是什么?具体怎么办?提出怎样的劝诫?

2、参考注释,朗读并翻译课文第3、4自然段,并思考:举荐了哪些人?为什么要举荐他们?

3、参考注释,朗读并翻译课文第5自然段,并思考:作者在本段提出什么建议?作者怎样来突出论证其重要性的?这一段和3、4段有什么关系?四、合作交流

第一步:就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步:一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决。一、展示点评

1、参考注释,朗读并翻译课文第2自然段,(1、12组)并思考:作者在本段提出的建议是什么?具体怎么办?提出怎样的劝诫?(2、4组)

2、参考注释,朗读并翻译课文第3、4自然段,(3、11组)并思考:举荐了哪些人?为什么要举荐他们?(10、5组)

3、参考注释,朗读并翻译课文第5自然段,(9组)并思考:作者在本段提出什么建议?作者怎样来突出论证其重要性的?这一段和3、4段有什么关系?(4、5、6组)原文: 1、参考注释,朗读并翻译课文第2自然段,(1、12组2号)译文:宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。 皇宫中和丞相府中的人,都是国家的官员;奖惩功过、好坏,不应该因在宫中或在府中而异。异同:偏义复词。此处指异。“同”字无义。一体:一个整体。补充注释:原文:译文: 若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。补充注释:若:如果。为:做。忠:尽忠国家的事。善:好事。者:……的人。以:连词,来,表目的。昭:显示,表明。平明之理:公正清明的治理。异法:法异,法令不同。也:语气词,停顿。

如果有作奸邪事情、犯科条法令,以及尽忠办好事的人,应该交给主管的官员判定他们受罚或者受赏,来显示陛下公正严明的治理,而不应当有偏袒和私心,使宫内和相府刑赏的法令不同。作者在本段提出的建议是什么?具体怎么办?提出怎样的劝诫?(2、4组5号)

严明赏罚。

“宫中”“府中”不应异法,若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏

陟罚藏否,不宜异同;不宜偏私

第二段分析宜:俱为一体,付 有司论其刑赏不宜:异同,偏私, 内外异法以昭陛下

平明之理(目的)课文分析第二条建议严明赏罚(赏罚公平)

2、参考注释,朗读并翻译课文第3、4自然段,(3、11组6号)译文: 侍中侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。此:这些。良实:形容词作名词用,善良诚实的人。是以:以是,因此,不能解释为“所以”。简:同“拣”。以:连词,表目的,“来”。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等人,这些都善良诚实的人,他们的志向和思虑都忠诚纯正,因此先帝把他们选拔出来留给陛下。补充注释:原文:译文: 愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。补充注释:

愚:古时自称,我。无:无论。以:拿,介词。阙:同“缺”,缺点。 我认为宫廷中的事情,无论大小,都拿来问问他们,然后实行,就一定能够弥补缺点和疏漏之处,得到更多的成效。原文:译文: 将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。晓畅:通晓,熟悉。于:在。昔日:过去。

曰:为,是。是以:因此,不能解释为“所以”。 将军向宠,性格品行善良平正,通晓军事,过去试用他的时候,先帝称赞他有才能,因此大家商议推举他做中部督。补充注释:原文:译文: 愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。 我认为军队中的事情,都拿来问问他,就一定能够使军队团结和睦,才能高的和才能低的都得到合理的安排。优劣:指才能高的人,才能低的人。形容词用作名词。所:该去的地方。补充注释:2、朗读课文第3、4自然段举荐了哪些人?为什么要举荐他们?(10、5组3号)

文官有郭攸之、费羿、董允等人,他们是先帝简拔之臣,他们的特点是“良实”“忠纯”,用他们能裨补阙漏、有所广益

武将是向宠,他是先帝称能之臣,他的特点是“性行淑均,晓畅军事”,能使行阵和睦优劣得所

3、参考注释,朗读并翻译课文第5自然段,(9组2、4、6号)译文: 亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。 亲:亲近。形容词用作动词。远:疏远。形容词用作动词。所以:表原因,可译为“……的原因”。兴隆:兴旺发达。倾颓:倾覆衰败。

亲近贤臣,疏远小人,这是先汉兴旺发达的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是后汉倾覆衰败的原因。补充注释:原文:译文: 先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。与:和。于:对。也:语气词,停顿。痛恨:痛心遗憾。 先帝在世的时候,每次和我谈论这些事情,没有一次不为桓、灵二帝的做法而叹息,而感到痛心遗憾的。补充注释:原文:译文: 侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。良:优秀。则:那么。可:可以。计日而待:数着日子而等待。指为时不远。而:连词,表修饰。 侍中、尚书、长史、参军,这些人都是忠贞可靠、能够以死报国的忠臣,希望陛下亲近他们,信任他们,这样汉朝的兴隆便为时不远了。补充注释:3、朗读课文第5自然段思考:作者在本段提出什么建议?作者怎样来突出论证其重要性的?这一段和3、4段有什么关系?(4、5、6组)

提出“亲贤臣,远小人”的建议。

首句从正反两面概括两汉兴亡的历史经验教训;次句引用先帝的故事说明“亲小人”必将导致亡国;末句补荐贤臣,说明“亲贤臣”才能使国家兴旺发达。

本段是承接3、4段“荐贤”内容而来,强调“亲贤臣,远小人”的重要性、必要性。

小结:这一段把“亲贤臣,远小人”提高到汉室兴衰的历史经验教训上来总结,也是对前面两段“宫中”“府中”分说后的归纳。并再荐贤臣,希望刘禅能亲贤臣,远小人,以求汉室兴隆。

分析第三四五段宫中之事营中之事先帝简拔之臣裨补阙漏

有所广益先帝称能之臣行阵和睦

优劣得所荐贤臣亲贤臣,远小人先汉兴隆亲小人,远贤臣后汉倾颓正反历

史教训引教训(亲贤远佞)

亲贤臣,远小人汉室之隆,可计日而待课文分析第三条建议归纳小结:

以上第1—5段从形势分析到具体建议,是出师前的周密安排,目的在于出师后无后顾之忧。三课时

一、自主学习

1、参考注释,,朗读并翻译课文第6自然段,并思考:诸葛亮在此回顾了那些往事?有何作用?

2、参考注释,朗读并翻译课文第7自然段,并思考:本段五句话谈了哪四个方面的内容?

3、参考注释,朗读并翻译课文第8自然段,并思考其主要内容。

4、参考注释,朗读并翻译课文第9自然段,并思考其主要内容:四、合作交流

第一步:就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步:一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决。一、展示点评

1、参考注释,朗读并翻译课文第6自然段(1组)并思考:诸葛亮在此回顾了那些往事?有何作用?(2、4组)

2、参考注释,朗读并翻译课文第7自然段(3组)并思考:本段五句话谈了哪四个方面的内容?(11、12组)

3、参考注释,朗读并翻译课文第8自然段,(9组)并思考其主要内容。(8、4组)

4、参考注释,朗读并翻译课文第9自然段,(7组)并思考其主要内容:(5、6组)原文: 1组译文: 臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。布衣:借代用法,指平民。躬耕:亲自耕种。于:在。苟全:苟且保全。于乱世:在乱世里。闻达:闻名显贵。

我本来是一个平民,在南阳亲自种地,只希望在乱世里苟且保全性命,不希求在诸侯那里做官扬名。补充注释:原文:译文: 先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。补充注释:以:因为。于:到。咨:询问。以:拿。介词。由是:由于这样。感激:有所感而情绪激动(感动、激奋)。以:拿,介词。驱驰:奔走效劳。

先帝不因为我身份低微,出身鄙野,亲自降低身份,三次到草庐中来拜访我,向我询问当时的天下大事,我因此十分感动、激奋,就答应为先帝奔走效劳。原文:译文: 后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。值:遇到。有:通“又”,表余数。际、间:时候。于,在。尔来:从那以来。矣:了。 后来遇到严重挫折,在军事上失败的时候接受重任,在危难紧迫的关头奉命出使,从那时到现在已经有二十一年了。补充注释:1、朗读课文第6自然段思考:诸葛亮在此回顾了那些往事?有何作用?(2、4组)①自叙本志 :

身份(臣本布衣),生活(躬耕于南阳),追求(苟全性命于乱世,不求闻(wèn)达于诸侯)——虽是自谦之辞,却可见其品格的高远。

②记叙“三顾草庐”:

以“猥自枉屈”“ 咨臣以当世之事”称颂先帝宽广的气度和不耻下问的品德;也表达了自己的感激之情。

③叙与先帝共患难经历:

说明创业的艰难,进一步表达了作者效忠刘备父子的心愿。2、参考注释,朗读并翻译课文第7自然段(3组)译文: 先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。故:所以。寄:托付。以:把。也:语气词,表停顿。夙:早晨。托付不效:托付的事情未能办到。效:成效。以:连词,以致,表结果。伤:损。不毛:不长草的(地方). 先帝知道我办事严谨慎重?? ,所以临终的时候,把国家大事托付给我。我接受遗命以来,早晚忧虑叹息,惟恐托付给我的大事不能实现,以致损伤先帝的知人之明。所以(我)五月渡过泸水,深入到寸草不生的地方(作战)。补充注释:原文:译文: 今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。 现在南方的叛乱已经平定,兵员装备已经充足,应当奖励、率领全军,向北去平定中原。我希望能够竭尽自己平庸的才智,去铲除奸邪凶恶的敌人,振兴恢复汉室的基业,回到旧日的都城定:平定。兵甲:指武器装备。奸凶:奸邪凶恶的人,形容词作名词。还:返回原来的地方。于:到,介词。补充注释:庶:希望原文:译文: 此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。 所以:用来……的事。而:连词,并列。职分:职责。也:表判断,“是”。损:减少。益:增加。尽:全部。则:是。也:语气词。

这就是我用来报答先帝,效忠陛下的职责。至于斟情酌理,把握分寸,毫无保留地向陛下提出忠诚的建议,那就是郭攸之、费祎、董允等人的责任了。补充注释:2、朗读课文第7自然段思考:本段五句话谈了哪四个方面的内容?(11、12组)

①首句述先帝“白帝城托孤”事,提挈全段。

②接着写“受命以来”的心情和行动,说明自己时时以先帝为念,深感使命的沉重。

③然后着一“今”字,从回顾过去转到目前,“南方已定、兵甲已足”说明战备工作已经就绪。

接着用“当”字引出六个四字句,以磅礴的气势指出这次出师的战略目标,使后主深信伐魏势在必行。

更用“此臣所以报先帝而忠陛下之职分也”结住这一层意思。其中“报先帝”一语呼应上文“三顾草庐”和“临崩寄臣以大事”二事,表达了作者的真挚感情。

④末句是补笔,再说国内政事安排,意在启发后主亲贤纳谏。第六七段逐句分析第六段1、叙己志向:身份,生活,追求—品格高远2、三顾草庐:求贤若渴 礼贤下士—由是感激3、叙共患难经历:创业艰难—效忠心愿第七段1、叙托孤之事,提挈全段2、受命以来的心情、行动3、北定中原,兴复汉室——出师目标4、补笔课文分析3、朗读并翻译课文第8自然段(9组)译文: 愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;以:把。效:任务。效:有功效,实现。则:就。以:来。若:如果。兴德之言:发扬美德的忠言。则:就。以:来,连词,表目的。彰:显示,表明。咎:过失。

希望陛下把讨伐贼人、兴复汉室的任务交付给我,如果不能实现,就治我的罪,来告慰先帝在天之灵。如果没有发扬美德的忠言,就应当责罚郭攸之、费祎、董允等人的怠慢,来指明他们的过失。原文:译文: 陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。 陛下也应该自行谋划,(向他们)询问治国的良策,明察、采纳正确的言论,深切追念先帝的遗诏,(这样)我就受恩感激不尽了。 自谋:自行谋划。咨、诹:询问。善道:治国的好办法。察纳:识别采纳。雅言:正言。深追:深切地追念。遗诏:遗命。不胜:承担不了(不尽)。补充注释:刘备给后主的遗诏,见《三国志·蜀志·先主传》注引《诸葛亮集》,诏中说:

勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。3、朗读课文第8自然段思考其主要内容。(8、4组)

归纳各方面责任:

首先,严于律己,表达以身许国决心;

其次,严格要求朝廷诸臣;

最后,向后主提出希望

4、参考注释,朗读并翻译课文第9自然段(7组)。

译文: 今当远离,临表涕零,不知所言。 现在我就要远离陛下了,面对这份奏表,禁不住流下泪水,也不知说了些什么。当:将。临:面对。涕零:流泪。涕,泪。零,落下。补充注释:4、朗读课文第9自然段思考其主要内容:(5、6组)

结束语。

短短三句乃全从肺腑流出,充满了依依之情。

四课时

一、自主学习

1、通读课文,理清思路,划分文章结构:

2、阅读课文1-5段思考:就国内政事的安排,诸葛亮提出了哪三条建议?这三条建议中哪一条是最主要的?

3、第六段作者自述身世的目的何在?

4、第七段追忆“白帝城托孤”在文中起什么作用?

5、找出第八段中与前文相照应的句子

6、诸葛亮是在向刘禅提建议,但文中提到“陛下’’不过七次,而提到“先帝”却有十三次之多,这是为什么?

7本文在叙事、议论、抒情方面有什么特色? 四、合作交流

第一步:就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步:一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决。一、展示点评

1、通读课文,理清思路,划分文章结构:(1、4组5号)

2、阅读课文1-5段思考:就国内政事的安排,诸葛亮提出了哪三条建议?这三条建议中哪一条是最主要的?(2、5组6号)

3、第六段作者自述身世的目的何在? (3、6组3号)

4、第七段追忆“白帝城托孤”在文中起什么作用?(12、7组4号)

5、找出第八段中与前文相照应的句子?(11、8组)

6、诸葛亮是在向刘禅提建议,但文中提到“陛下’’不过七次,而提到“先帝”却有十三次之多,这是为什么?(9、10组)

7本文在叙事、议论、抒情方面有什么特色?(4、5、6组) 一、展示点评

1、通读课文,理清思路,划分文章结构:(1、4组5号)

一部分(1-5)从当前形势出发,作者劝勉刘禅继承先帝遗志,并向他提出三条建议。

二部分(6-7)以自叙经历为纵线,以刘备“三顾茅庐”和“白帝城托孤”为重点,表达作者忠于刘氏父子的真挚感情和“北定中原”“兴复汉室”的决心。

三部分(8)明确各方面责任。

四部分(9段)结束语

2、阅读课文1-5段思考:就国内政事的安排,诸葛亮提出了哪三条建议?这三条建议中哪一条是最主要的?(2、5组6号)

广开言路(1段)、严明赏罚(2段)、亲贤远佞(3-5段)。

亲贤远佞是核心。能否做到广开言路和严明赏罚,关键在于能否做到亲贤远佞。只有做到亲贤远佞,才能为忠谏之言开路,而非为馋邪开方便之门;只有做到亲贤远佞,才能真正做到察纳雅言,“昭平明之理”,不至于中奸不分,赏罚不明。

从文章篇幅看用了三个段落:首先推举贤人:宫中之事,向郭攸之、费祎等志虑忠纯之士请教;军营之事,向向宠请教。最后从先汉后汉的经验教训出发提出要“亲贤臣、远小人”,再引刘备的话作告诫,并以“汉室之隆可计日而待”为鼓励,促使后主亲贤远小。3、第六段作者自述身世的目的何在? (3、6组3号)

作者自叙本志,说明自己的低微的身份,淡泊的生活,无意于功名利禄的高远志趣。

叙述先帝“三顾茅庐”之恩,称赞先帝宽宏气度和不耻下问的品德,也表达了自己的知恩感激之情。

最后概括叙述跟先帝患难与共的历史,说明了创业的艰难,进一步表达了作者效忠刘备父子的心愿,以陈情的方式为“出师”作铺垫。

作者自叙本志,为的是突出先帝的知遇之恩,而出师伐魏,“北定中原”,正是为了完成先帝未竟的事业以报答先帝。 4、第七段追忆“白帝城托孤”在文中起什么作用?(12、7组4号)

说明“出师”的原因,是为了完成先帝未竟的事业——这是他“报先帝而忠陛下”的本分。 5、找出第八段中与前文相照应的句子?(11、8组)

6、诸葛亮是在向刘禅提建议,但文中提到“陛下’’不过七次,而提到“先帝”却有十三次之多,这是为什么?(9、10组)

不难看出,诸葛亮事事都以先帝之意为依据,句句都借先帝之口说出,既不失人臣之礼,更无教训人主之嫌,使刘禅听了,忠言而不逆耳,十分得体;同时也表明他本人处处念及先帝之遗德、遗训,时时不忘先帝之殊遇重托,既能表明自己的心迹,又容易以情打动刘禅。

文中虽然明提陛下只有七次,但暗提陛下尚有五处(即“诚宜开张圣听”之前,“宣付有司’’之前、两次“悉以咨之’’之前、“则责攸之”之前),实际共十一处,或表忠诚,或表心愿,或提具体建议,表明诸葛亮处处为刘禅着想,使再昏庸的皇帝也不能无动于衷了。

总之,“受恩感激”“报先帝、忠陛下’’的思想感情,贯穿全篇,字里行间洋溢着对刘备父子的无限忠诚。7本文在叙事、议论、抒情方面有什么特色?(4、5、6组)

“表以陈情”,意思是表的叙事和议论都带有抒情的色彩。

第一部分寓情于议,在谈论形势、方针、政策和历史经验教训之中贯穿着一条明显的抒情线索,就是希望后主能继承先帝的遗志,完成先帝未竟的大业。

第二部分寓情于叙,字字句句都蕴含着作者对先帝的知遇之恩和无限感激之情,也表达了作者尽心竭力效忠刘备父子的心愿。

最后,诸葛亮以“讨贼兴复之效”自许,并且说“不效则治臣之罪,以告天帝之灵”,更是情词恳切,催人泪下,集中表现了他感恩图报的心情。 四、拓展延伸:

1、你是如何看待诸葛亮的忠?

参考:一种意见认为,诸葛亮知恩图报、忠心为国。他有高度的责任感、使命感,他鞠躬尽瘁,死而后已,永远是后代胸有抱负、腹有诗书,有良知和正义感的知识分子心中一面高高飘扬的旗帜。武侯祠前的杜甫、61岁的陆游不就是例子吗?当我们吟诵“出师未捷身先死,长使英雄泪沾襟”的诗句时,不也深深地体味出杜甫对诸葛亮的仰慕和惋惜之情吗?当我们解读“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”这两句诗时,不也深深地被陆游满腔豪情所感染吗?

另一种意见认为:诸葛亮的“忠”是一种愚忠,是报知遇之恩。他只忠于刘备,忠于自己的才能,是一种狭隘的爱国行为。如果他爱国爱民,又何必辅佐那个扶不起的刘阿斗呢?北伐之所以功亏一篑,不就是因为刘禅的昏聩无能吗? 2、下面的一副对联概括了诸葛亮一生的功绩。参考示例,从列出的六项中任意选出两项,写出具体所指。

收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾。

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。

示例:三顾:三顾茅庐

六出:六出祁山 东和:联合东吴 收二川:收纳东川、西川

七擒:七擒孟获 北拒:北拒曹魏 排八阵:摆八阵图

意思是:

收纳东、西川,摆八阵图,六出祁山,七擒孟获,五丈原禳星,一心只是为了报答刘备三顾的知遇之恩。

取西蜀、平定南蛮,联合东吴,北拒曹魏。中军帐里,就能化险为夷,赤壁水面都能用火攻之法。 两表酬三顾,一对足千秋 ——过厅对联亲贤臣国乃兴,当年三顾频繁,始延得汉家正统

济大事人为本,今日四方靡骋,愿佑兹蜀部遗黎

——过厅对联三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟---杜甫《蜀相》出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

----陆游《书愤》鞠躬尽瘁兮诸葛武侯诚哉武

公忠体国兮出师两表留楷模

——诸葛亮殿对联武侯祠匾额对联选诸葛亮故事汇萃三顾茅庐

舌战群儒

草船借箭

借东风

三气周瑜

七擒孟获

空城计

挥泪斩马谡

课外练习:

一、解释下列一词多义的现象:

愿陛下托臣以讨贼兴复之效。 重任、大业

不效则治臣之罪。 实现、完成

故临崩寄臣以大事也。 介词,把

先帝不以臣卑鄙。 介词,因为

以 以光先帝遗德。 连词,表目的,可译为:来,用来。

以塞忠谏之路也。 连词,表结果,可译为:以致。

受命以来。 连词,表时间,可译为:以。

以光先帝遗德。 遗留。

先帝简拔以遗陛下 。 (wèi )给予。

然后施行 (xíng ) 实行。

行 性行淑均。 (xíng ) 行为

必能使行阵和睦。 ( háng )行列

此先汉所以兴隆也 表原因,可译为:……的原因

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。 用来效遗所以以光先帝遗德。

恢弘志士之气。

此皆良实。

优劣得所。光,名词用为动词,发扬光大。恢弘,形容词用为动词,发扬扩大。良实,形容词用为名词,善良诚实的人。优劣,形容词用为名词,才能高的和才能低的。二、解释下列词类活用的现象:亲贤臣。

远小人。

攘除奸凶。

则责攸之、讳、允等之慢。 亲,形容词用为动词,亲近。远,形容词用为动词,疏远。奸凶,形容词用为名词,奸邪凶顽的人。慢,形容词用为动词,怠慢。1、不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

2、陟罚臧否,不宜异同。

3、若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。三、翻译下列句子:不应当随便看轻自己,说一些不恰当的话,以致堵塞人们向您竭诚进谏的道路。奖惩功过好坏,不应该因在宫中或在府中而异。如有做奸邪事情,犯科条法令以及忠心耿耿做好事的人,应该交给主管的官,判定他们受罚或受赏。4、此皆良实,志虑忠纯

5、性行淑均

6、亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

7、陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言。这些都是善良、诚实的人,他们的志向和心思忠诚无二。性情品行善良平正。亲近贤臣,疏远小人,这是先汉兴旺发达的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是后汉倾覆衰败的原因。陛下也应自行谋划,以询问(治国的)好道理,考察,采纳正确的意见。 三顾茅庐:比喻真心诚意,一再邀请。 妄自菲薄:指过分看轻自己,形容自卑。 作奸犯科:指为非作歹,触犯法令。 危急存亡:指关系到生存灭亡的紧急关头。 临危授命:指在危难之际接受任命。 计日可待:可以数着日子等待,形容为时不远。 咨诹善道:询问好道理。 察纳雅言:征求好的建议。

不知所云 引喻失义 苟全性命 斟酌损益 感激涕零

四、成语1、本文诸葛亮主要向刘备提出了哪三条建议?你认为作者提出的三项建议中,哪一项是核心?为什么?四、复习文意理解广开言路;严明赏罚;亲贤远佞。

亲贤远佞2、文中列举的使诸葛亮报先帝忠陛 下的是哪两件事?三顾茅庐白帝城托孤3、文中两句千古名言,说尽诸葛亮一生的话是:受任于败军之际,奉命于危难之间。4、诸葛亮表明自己身份的句子是哪一句?当时自己的志趣是什么?

臣本布衣;苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。 5、第6段作者“感激”的原因是什么?文中的“卑鄙”是什么意思?具本指什么? 哪句话概括了与先帝患难与共的历史?

感激”的原因是:“先帝不以臣卑鄙,三顾臣于草庐之中,”

“卑鄙”指: 身份低微见识短浅,是其自谦的话。

具体指“臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”

概括与先帝患难与共的历史的是: 受任于败军之际,奉命于危难之间

6、阅读第七段思考:

(1)亮夙夜忧叹的原因?

恐托付不效,以伤先帝之明

(2)“五月渡泸,深入不毛”的原因?

受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明

(3)表明伐魏时机成熟的句子?

今南方已定,兵甲已足

(4)北伐的战略目标是什么?

奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。

7、本文主要表达了什么情感?

蕴含着作者对先帝的感恩图报之情,表达竭力效忠刘备父子的心愿。

1.解释下列句中的划线词语。(4分)

(1)躬耕于南阳 躬:

(2)先帝不以臣卑鄙 卑鄙:

(3)由是先主遂诣亮 诣:

(4)此人可就见 就:

2.翻译下列句子。(4分)

(1)受任于败军之际,奉命于危难之间。

(2)将军宜枉驾顾之。

3.联系《隆中对》,用自己的语言对诸葛亮 ` 其人作出评价。(2分)专项练习(他山之石)(辽宁·锦州)亲自,自身。低微鄙陋。拜访。接近。在兵败的时候接受任务,在危难的时候奉命出使。 将军应该委屈自己亲自去拜访他 出身卑微,少有大志,知恩图报,鞠躬尽瘁。 4.用“∕”划分下面句子的朗读节奏。(2分)

臣 不 胜 受 恩 感 激

5.解释文中加点字的含义。(3分)

躬( ) 损( ) 零( )

6.用现代汉语写出下列句子的意思。(2分)

(1)遂许先帝以驱驰。

(2)咨诹善道,察纳雅言。

7.下列与“咨臣以当世之事”句子结构相同的一项是( )。(2分)

A.刻唐贤今人诗赋于其上

B.此三子者,皆布衣之世也

C.遂率子孙荷担者三夫

D.一鼓作气,再而衰,

8.结合选文概括诸葛亮上表出师的原因。(江西·南昌)亲自除去落下,降落于是答应先帝奔走效劳 征询治国的好道理,明察和接受正直的进言 A⑴报先帝,忠陛下;⑵南方已定,兵甲以足。9.解释下列句子中加点的词。(任选两小题)(2分)

(1)遂许先帝以驱驰( )

(2)邹忌修八尺有余( )

(3)池非不深也( ) (4)便要还家( )

10.下列语句朗读停顿正确的一项是(2分) ( )

A.三顾臣/于草庐之中 B.愿陛下亲之/信之

C.但少闲/人如吾两人者耳 D.皆若空游无所/依

11.翻译文中画线的句子。(4分)

(1)亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也

译文:

(2)先帝不以臣卑鄙

译文:

12.从选文中找出表明作者淡泊名利的句子。(2分)

答:

13.诸葛亮出师北伐的战略目标是什么(用原文回答)?你心目中的

诸葛亮是怎样的一个人?(4分)(青海省)答应长,这里指身高护城河通“邀”,邀请A亲近贤臣,远避(疏远)小人,这是汉朝前期所以能够兴盛的原因。 先帝不因为我身份低微,见识短浅。苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯 目标:北定中原、攘除奸凶、兴复汉室、还于旧都。 宁静淡泊,知恩图报,谨慎细致;对先主刘备忠心耿耿,竭力辅佐后主刘禅;为建立蜀国大业鞠躬尽瘁,死而后已;具有远见卓识的政治家和军事家;智慧的化身等 《出师表》一文中中考涉及的题型:14、解释下列字词的意思 [1] 先帝不以臣卑鄙,猥自枉 屈,三顾

臣于草庐之中

身份低微见识短浅

[2] 此诚危急存亡之秋也

时

15、按要求填空 [1] 后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间, 尔来二十有一年矣。

[2]苟全性命于乱世 ,不求闻达于诸侯 。

[3]陛下亦宜自谋,以谘诹善道,察纳雅言 ,深

追先帝遗诏。16、改正错误愿陛下亲之信之,则汉室之隆可记日而待也。(1分)

17、理解填空 诸葛亮向后主提出的三条建议中,反复

陈说的一条,其内容可概括为________亲贤远佞( 记——计)18、选择题“愿陛下亲之信之,则汉室之隆可计日而待也”表达了作者怎样的感情?理解正确的是( )

A、希望刘禅亲贤的恳切感情

B、对刘备忠贞不贰的感情

C、对刘备的知遇之恩感恩图报的感 情

A课后练习 一

1。全文既晓之以理,又动之以情,情真意切,忠心可鉴。

2。言辞质朴无华,恳切感人。二

对刘禅不放心。刘禅天生暗弱,平庸无能,诸葛亮明知刘禅难以担大任,却仍旧希望他不再昏庸,所以对他谈存亡的危险,希望他能认清形势。

课后练习三

1。扩大;商店开始营业。

2。痛心和遗憾;极为憎恨。

3。身份低微,出身低下;语言行为恶劣,不道德。

4。有所感而情绪激动。感谢。课后练习唐 杜甫《蜀相》

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

宋 陆游?《书愤》

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

课后练习

出师表

出师表《蜀相》杜甫

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。《书愤》陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间! 教学目标:

1、学习本文融情于议论、叙述,以情动人的写法方法。

2、了解奏表的特点,了解诸葛亮的治国主张。

3、领会诸葛亮提出的广开言路、严明赏罚、亲贤远小三项建议的进步性和借鉴意义。

4、背诵全文,积累文言词汇,培养学生文言文的阅读能力。

教学重点:掌握本文寓情于理、寓情于事,情挚辞切的特点。

教学难点

1、引导学生理清行文思路,深刻理解诸葛亮的政治主张。

2、正确理解诸葛亮的“忠”。 鞠躬尽瘁死而后已长使英雄泪满襟出师未捷身先死你知道诸葛亮的哪些事呢?出师表 诸葛亮(181─234) 三国时卓越的政治家、军事家。字孔明。琅琊阳都(今山东省沂水县)人。早年避乱于荆州,曾躬耕于南阳隆中。建安十二年(207),刘备三顾茅庐,请他出山共图大业。次年,他辅佐刘备联合孙权,在赤壁击败曹操,形成三足鼎立的局面。刘备称帝后,拜他为丞相。刘备去世时托付他辅佐后主刘禅shàn,后卒于军中。作者简介 表是一种文体,古代奏议的一种,臣子写给皇帝的奏章,用于向君王陈说作者的请求和愿望。

“出师表”是出兵打仗前,主帅给君主上的奏章。

诸葛亮写了两篇《出师表》,即《前出师表》和《后出师表》,我们学的是《前出师表》。解题 诸葛亮这篇表文写于蜀汉建兴五年(227年)第一次出师伐魏之前。他当时感到刘禅shàn暗昧懦弱,颇有内顾之忧,所以临出发前上书刘禅,目的是恳切劝谏,要刘禅继承刘备遗志,振作精神,听信忠言,任用贤良,严明赏罚,尽心国事,有一个稳定的战略后方,以图完成复兴汉室,统一天下的大业。时代背景预习检查1、自读课文,画记出疑难字词,注意停顿、重音。读完后完成下列练习:

(1)给加点字注音:

崩殂(cú) 侍(shì)卫 陟(zhì)罚臧否(zāng pǐ)

郭攸(yōu)之 费祎 (yī) 以遗(wèi)陛下

苟(gǒu)全性命 裨(bì)补阙(quē)漏 性行(xíng)淑均行(háng)阵和睦 猥(wěi) 自枉屈 夙(sù)夜忧叹

庶竭驽钝( nú dùn) 斟酌(zhēnzhuó)

以彰(zhāng)其咎(jiù) 咨诹(zōu) (2)划分下列句子的节奏:

①、先帝创业未半/而中道崩殂,今/天下三分,益州/疲弊,此诚/危急存亡之秋也。

②、然/侍卫之臣/不懈于内,忠志之士/忘身于外者,盖追/先帝之殊遇,欲报之于/陛下也。

③、若有/作奸犯科/及为忠善者,宜付有司/论其刑赏,以昭陛下/平明之理,不宜偏私,使/内外异法也。

④、侍中、侍郎/郭攸之、费、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以/先帝简拔/以遗陛下。

⑤、愚以为/营中之事,悉以咨之,必能使/行阵和睦,优劣得所。2. (1)找出本文中的两个通假字并解释。

①必能裨补阙漏( “阙”通“缺”,缺点,不足)

②二十有一年( “有”通“又”,表余数

(2)积累下列加点的词,说出它们的古义和今义。

??中道崩殂

此诚危急存亡之秋也

盖追先帝殊遇

以光先帝遗德

恢弘志士之气

以昭陛下平明之理

是以先帝简拔

以遗陛下

行阵和睦(3)解释下列加点的重点词 (古时指皇帝死亡)(实在;时)(原来是;优待,厚遇)(发扬光大)(发扬扩大)(显示;治)(因此;选拔)(给予)(军队、部队)臣本布衣

躬耕南阳

猥自枉屈

遂许先帝以驱驰

夙夜忧叹

深入不毛

庶竭驽钝

托臣以讨贼兴复之效

以彰其咎

咨诹善道

(平民) (亲自)(降低身份)(奔走效劳)(早晚)(不长草的地方)(比喻才能平庸)(重任)(表明,显扬;过失)

(询问)三、自主学习:

1、参考注释,,朗读并翻译课文第一自然段。

2、作者认为当时的不利条件是什么?有利条件是什么?

3、本段提出什么建议?提出这一建议的目的是什么?

4、 这一段中先后两次提出刘备,其用意何在? 四、合作交流

第一步:就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步:一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决。五、展示点评:

1、参考注释,,朗读并翻译课文第一自然段。(1、2、3组)

2、作者认为当时的不利条件是什么?有利条件是什么?(10、11、12组)

3、本段提出什么建议?提出这一建议的目的是什么?(7、8、9组)

4、这一段中先后两次提出刘备,其用意何在?

(4、5、6组) 翻译课文 先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。原文:译文:民力困乏疲弊:果真,实在。也:表判断,相当于“是”诚: 先帝开创(统一全国)的事业还没有完成一半,却中途去世了。现在天下分裂成三个国家,蜀汉贫困衰弱,这真正是形势危急决定存亡的时候啊。而:表转折,却 益州:指蜀汉。补充注释:原文:译文: 然而朝中官员们在宫内毫不懈怠,忠诚有志的将士们在外面舍生忘死,是因为(他们)追念先帝(对他们)的特殊待遇,想要在陛下身上报恩啊。 然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。内:宫内。然:表转折,然而。懈:懈怠。……者,……也:表判断,相当于“是”。

忘身:奋不顾身。之:代词,代“殊遇”。补充注释:盖,表推测原因原文:译文: 诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。补充注释:诚:实在。以:连词,来,表目的。遗德:遗留的美德。妄自菲薄:过于小看自己。以:连词,以致,表结果。

(陛下)实在应该广泛地听取意见,发扬先帝遗留下来的美德,振奋有抱负的人的志气,不应当随便看轻自己,说一些不恰当的话,以致堵塞(人们)忠言劝谏的道路啊。2、作者认为当时的不利条件是什么?有利条件是什么?(10、11、12组1号)

不利条件:先帝创业未半而中道崩殂,益州疲弊,处在“危急存亡”的严重关头。

对形势的这一清醒的估计,是暗示刘禅,如不发愤图强,国家必然败亡。

有利条件是:内外之臣均有“追先帝之殊遇,欲报之于陛下”而“不懈于内”“忘身于外”的耿耿忠心。

这告诉刘禅,只有依靠、重用这些贤德忠贞之士,才可救亡图存,以竟先帝之业。 3、本段提出什么建议?提出这一建议的目的是什么??(7、8、9组3号)

开张圣听

以光先帝遗德,恢弘志士之气。

4、 这一段中先后两次提出刘备,其用意何在? (4、5、6组)

意在激发刘禅继父之志和启示他学先帝用人之明。 第一段分析不利因素

先帝崩殂天下三分益州疲弊有利因素

不懈于内忘身于外结论:

诚宜……

不宜……(正反对比)(广开言路)

开张圣听第一条建议课文分析危急存亡追殊遇

报陛下六、归纳小结:

本段分析当前形势,提出:“广开言路”的建议。 同时规劝国君“不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路。” 二课时

一、自主学习

1、参考注释,朗读并翻译课文第2自然段,并思考:作者在本段提出的建议是什么?具体怎么办?提出怎样的劝诫?

2、参考注释,朗读并翻译课文第3、4自然段,并思考:举荐了哪些人?为什么要举荐他们?

3、参考注释,朗读并翻译课文第5自然段,并思考:作者在本段提出什么建议?作者怎样来突出论证其重要性的?这一段和3、4段有什么关系?四、合作交流

第一步:就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步:一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决。一、展示点评

1、参考注释,朗读并翻译课文第2自然段,(1、12组)并思考:作者在本段提出的建议是什么?具体怎么办?提出怎样的劝诫?(2、4组)

2、参考注释,朗读并翻译课文第3、4自然段,(3、11组)并思考:举荐了哪些人?为什么要举荐他们?(10、5组)

3、参考注释,朗读并翻译课文第5自然段,(9组)并思考:作者在本段提出什么建议?作者怎样来突出论证其重要性的?这一段和3、4段有什么关系?(4、5、6组)原文: 1、参考注释,朗读并翻译课文第2自然段,(1、12组2号)译文:宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。 皇宫中和丞相府中的人,都是国家的官员;奖惩功过、好坏,不应该因在宫中或在府中而异。异同:偏义复词。此处指异。“同”字无义。一体:一个整体。补充注释:原文:译文: 若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。补充注释:若:如果。为:做。忠:尽忠国家的事。善:好事。者:……的人。以:连词,来,表目的。昭:显示,表明。平明之理:公正清明的治理。异法:法异,法令不同。也:语气词,停顿。

如果有作奸邪事情、犯科条法令,以及尽忠办好事的人,应该交给主管的官员判定他们受罚或者受赏,来显示陛下公正严明的治理,而不应当有偏袒和私心,使宫内和相府刑赏的法令不同。作者在本段提出的建议是什么?具体怎么办?提出怎样的劝诫?(2、4组5号)

严明赏罚。

“宫中”“府中”不应异法,若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏

陟罚藏否,不宜异同;不宜偏私

第二段分析宜:俱为一体,付 有司论其刑赏不宜:异同,偏私, 内外异法以昭陛下

平明之理(目的)课文分析第二条建议严明赏罚(赏罚公平)

2、参考注释,朗读并翻译课文第3、4自然段,(3、11组6号)译文: 侍中侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。此:这些。良实:形容词作名词用,善良诚实的人。是以:以是,因此,不能解释为“所以”。简:同“拣”。以:连词,表目的,“来”。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等人,这些都善良诚实的人,他们的志向和思虑都忠诚纯正,因此先帝把他们选拔出来留给陛下。补充注释:原文:译文: 愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。补充注释:

愚:古时自称,我。无:无论。以:拿,介词。阙:同“缺”,缺点。 我认为宫廷中的事情,无论大小,都拿来问问他们,然后实行,就一定能够弥补缺点和疏漏之处,得到更多的成效。原文:译文: 将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。晓畅:通晓,熟悉。于:在。昔日:过去。

曰:为,是。是以:因此,不能解释为“所以”。 将军向宠,性格品行善良平正,通晓军事,过去试用他的时候,先帝称赞他有才能,因此大家商议推举他做中部督。补充注释:原文:译文: 愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。 我认为军队中的事情,都拿来问问他,就一定能够使军队团结和睦,才能高的和才能低的都得到合理的安排。优劣:指才能高的人,才能低的人。形容词用作名词。所:该去的地方。补充注释:2、朗读课文第3、4自然段举荐了哪些人?为什么要举荐他们?(10、5组3号)

文官有郭攸之、费羿、董允等人,他们是先帝简拔之臣,他们的特点是“良实”“忠纯”,用他们能裨补阙漏、有所广益

武将是向宠,他是先帝称能之臣,他的特点是“性行淑均,晓畅军事”,能使行阵和睦优劣得所

3、参考注释,朗读并翻译课文第5自然段,(9组2、4、6号)译文: 亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。 亲:亲近。形容词用作动词。远:疏远。形容词用作动词。所以:表原因,可译为“……的原因”。兴隆:兴旺发达。倾颓:倾覆衰败。

亲近贤臣,疏远小人,这是先汉兴旺发达的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是后汉倾覆衰败的原因。补充注释:原文:译文: 先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。与:和。于:对。也:语气词,停顿。痛恨:痛心遗憾。 先帝在世的时候,每次和我谈论这些事情,没有一次不为桓、灵二帝的做法而叹息,而感到痛心遗憾的。补充注释:原文:译文: 侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。良:优秀。则:那么。可:可以。计日而待:数着日子而等待。指为时不远。而:连词,表修饰。 侍中、尚书、长史、参军,这些人都是忠贞可靠、能够以死报国的忠臣,希望陛下亲近他们,信任他们,这样汉朝的兴隆便为时不远了。补充注释:3、朗读课文第5自然段思考:作者在本段提出什么建议?作者怎样来突出论证其重要性的?这一段和3、4段有什么关系?(4、5、6组)

提出“亲贤臣,远小人”的建议。

首句从正反两面概括两汉兴亡的历史经验教训;次句引用先帝的故事说明“亲小人”必将导致亡国;末句补荐贤臣,说明“亲贤臣”才能使国家兴旺发达。

本段是承接3、4段“荐贤”内容而来,强调“亲贤臣,远小人”的重要性、必要性。

小结:这一段把“亲贤臣,远小人”提高到汉室兴衰的历史经验教训上来总结,也是对前面两段“宫中”“府中”分说后的归纳。并再荐贤臣,希望刘禅能亲贤臣,远小人,以求汉室兴隆。

分析第三四五段宫中之事营中之事先帝简拔之臣裨补阙漏

有所广益先帝称能之臣行阵和睦

优劣得所荐贤臣亲贤臣,远小人先汉兴隆亲小人,远贤臣后汉倾颓正反历

史教训引教训(亲贤远佞)

亲贤臣,远小人汉室之隆,可计日而待课文分析第三条建议归纳小结:

以上第1—5段从形势分析到具体建议,是出师前的周密安排,目的在于出师后无后顾之忧。三课时

一、自主学习

1、参考注释,,朗读并翻译课文第6自然段,并思考:诸葛亮在此回顾了那些往事?有何作用?

2、参考注释,朗读并翻译课文第7自然段,并思考:本段五句话谈了哪四个方面的内容?

3、参考注释,朗读并翻译课文第8自然段,并思考其主要内容。

4、参考注释,朗读并翻译课文第9自然段,并思考其主要内容:四、合作交流

第一步:就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步:一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决。一、展示点评

1、参考注释,朗读并翻译课文第6自然段(1组)并思考:诸葛亮在此回顾了那些往事?有何作用?(2、4组)

2、参考注释,朗读并翻译课文第7自然段(3组)并思考:本段五句话谈了哪四个方面的内容?(11、12组)

3、参考注释,朗读并翻译课文第8自然段,(9组)并思考其主要内容。(8、4组)

4、参考注释,朗读并翻译课文第9自然段,(7组)并思考其主要内容:(5、6组)原文: 1组译文: 臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。布衣:借代用法,指平民。躬耕:亲自耕种。于:在。苟全:苟且保全。于乱世:在乱世里。闻达:闻名显贵。

我本来是一个平民,在南阳亲自种地,只希望在乱世里苟且保全性命,不希求在诸侯那里做官扬名。补充注释:原文:译文: 先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。补充注释:以:因为。于:到。咨:询问。以:拿。介词。由是:由于这样。感激:有所感而情绪激动(感动、激奋)。以:拿,介词。驱驰:奔走效劳。

先帝不因为我身份低微,出身鄙野,亲自降低身份,三次到草庐中来拜访我,向我询问当时的天下大事,我因此十分感动、激奋,就答应为先帝奔走效劳。原文:译文: 后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。值:遇到。有:通“又”,表余数。际、间:时候。于,在。尔来:从那以来。矣:了。 后来遇到严重挫折,在军事上失败的时候接受重任,在危难紧迫的关头奉命出使,从那时到现在已经有二十一年了。补充注释:1、朗读课文第6自然段思考:诸葛亮在此回顾了那些往事?有何作用?(2、4组)①自叙本志 :

身份(臣本布衣),生活(躬耕于南阳),追求(苟全性命于乱世,不求闻(wèn)达于诸侯)——虽是自谦之辞,却可见其品格的高远。

②记叙“三顾草庐”:

以“猥自枉屈”“ 咨臣以当世之事”称颂先帝宽广的气度和不耻下问的品德;也表达了自己的感激之情。

③叙与先帝共患难经历:

说明创业的艰难,进一步表达了作者效忠刘备父子的心愿。2、参考注释,朗读并翻译课文第7自然段(3组)译文: 先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。故:所以。寄:托付。以:把。也:语气词,表停顿。夙:早晨。托付不效:托付的事情未能办到。效:成效。以:连词,以致,表结果。伤:损。不毛:不长草的(地方). 先帝知道我办事严谨慎重?? ,所以临终的时候,把国家大事托付给我。我接受遗命以来,早晚忧虑叹息,惟恐托付给我的大事不能实现,以致损伤先帝的知人之明。所以(我)五月渡过泸水,深入到寸草不生的地方(作战)。补充注释:原文:译文: 今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。 现在南方的叛乱已经平定,兵员装备已经充足,应当奖励、率领全军,向北去平定中原。我希望能够竭尽自己平庸的才智,去铲除奸邪凶恶的敌人,振兴恢复汉室的基业,回到旧日的都城定:平定。兵甲:指武器装备。奸凶:奸邪凶恶的人,形容词作名词。还:返回原来的地方。于:到,介词。补充注释:庶:希望原文:译文: 此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。 所以:用来……的事。而:连词,并列。职分:职责。也:表判断,“是”。损:减少。益:增加。尽:全部。则:是。也:语气词。

这就是我用来报答先帝,效忠陛下的职责。至于斟情酌理,把握分寸,毫无保留地向陛下提出忠诚的建议,那就是郭攸之、费祎、董允等人的责任了。补充注释:2、朗读课文第7自然段思考:本段五句话谈了哪四个方面的内容?(11、12组)

①首句述先帝“白帝城托孤”事,提挈全段。

②接着写“受命以来”的心情和行动,说明自己时时以先帝为念,深感使命的沉重。

③然后着一“今”字,从回顾过去转到目前,“南方已定、兵甲已足”说明战备工作已经就绪。

接着用“当”字引出六个四字句,以磅礴的气势指出这次出师的战略目标,使后主深信伐魏势在必行。

更用“此臣所以报先帝而忠陛下之职分也”结住这一层意思。其中“报先帝”一语呼应上文“三顾草庐”和“临崩寄臣以大事”二事,表达了作者的真挚感情。

④末句是补笔,再说国内政事安排,意在启发后主亲贤纳谏。第六七段逐句分析第六段1、叙己志向:身份,生活,追求—品格高远2、三顾草庐:求贤若渴 礼贤下士—由是感激3、叙共患难经历:创业艰难—效忠心愿第七段1、叙托孤之事,提挈全段2、受命以来的心情、行动3、北定中原,兴复汉室——出师目标4、补笔课文分析3、朗读并翻译课文第8自然段(9组)译文: 愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;以:把。效:任务。效:有功效,实现。则:就。以:来。若:如果。兴德之言:发扬美德的忠言。则:就。以:来,连词,表目的。彰:显示,表明。咎:过失。

希望陛下把讨伐贼人、兴复汉室的任务交付给我,如果不能实现,就治我的罪,来告慰先帝在天之灵。如果没有发扬美德的忠言,就应当责罚郭攸之、费祎、董允等人的怠慢,来指明他们的过失。原文:译文: 陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。 陛下也应该自行谋划,(向他们)询问治国的良策,明察、采纳正确的言论,深切追念先帝的遗诏,(这样)我就受恩感激不尽了。 自谋:自行谋划。咨、诹:询问。善道:治国的好办法。察纳:识别采纳。雅言:正言。深追:深切地追念。遗诏:遗命。不胜:承担不了(不尽)。补充注释:刘备给后主的遗诏,见《三国志·蜀志·先主传》注引《诸葛亮集》,诏中说:

勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。3、朗读课文第8自然段思考其主要内容。(8、4组)

归纳各方面责任:

首先,严于律己,表达以身许国决心;

其次,严格要求朝廷诸臣;

最后,向后主提出希望

4、参考注释,朗读并翻译课文第9自然段(7组)。

译文: 今当远离,临表涕零,不知所言。 现在我就要远离陛下了,面对这份奏表,禁不住流下泪水,也不知说了些什么。当:将。临:面对。涕零:流泪。涕,泪。零,落下。补充注释:4、朗读课文第9自然段思考其主要内容:(5、6组)

结束语。

短短三句乃全从肺腑流出,充满了依依之情。

四课时

一、自主学习

1、通读课文,理清思路,划分文章结构:

2、阅读课文1-5段思考:就国内政事的安排,诸葛亮提出了哪三条建议?这三条建议中哪一条是最主要的?

3、第六段作者自述身世的目的何在?

4、第七段追忆“白帝城托孤”在文中起什么作用?

5、找出第八段中与前文相照应的句子

6、诸葛亮是在向刘禅提建议,但文中提到“陛下’’不过七次,而提到“先帝”却有十三次之多,这是为什么?

7本文在叙事、议论、抒情方面有什么特色? 四、合作交流

第一步:就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步:一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决。一、展示点评

1、通读课文,理清思路,划分文章结构:(1、4组5号)

2、阅读课文1-5段思考:就国内政事的安排,诸葛亮提出了哪三条建议?这三条建议中哪一条是最主要的?(2、5组6号)

3、第六段作者自述身世的目的何在? (3、6组3号)

4、第七段追忆“白帝城托孤”在文中起什么作用?(12、7组4号)

5、找出第八段中与前文相照应的句子?(11、8组)

6、诸葛亮是在向刘禅提建议,但文中提到“陛下’’不过七次,而提到“先帝”却有十三次之多,这是为什么?(9、10组)

7本文在叙事、议论、抒情方面有什么特色?(4、5、6组) 一、展示点评

1、通读课文,理清思路,划分文章结构:(1、4组5号)

一部分(1-5)从当前形势出发,作者劝勉刘禅继承先帝遗志,并向他提出三条建议。

二部分(6-7)以自叙经历为纵线,以刘备“三顾茅庐”和“白帝城托孤”为重点,表达作者忠于刘氏父子的真挚感情和“北定中原”“兴复汉室”的决心。

三部分(8)明确各方面责任。

四部分(9段)结束语

2、阅读课文1-5段思考:就国内政事的安排,诸葛亮提出了哪三条建议?这三条建议中哪一条是最主要的?(2、5组6号)

广开言路(1段)、严明赏罚(2段)、亲贤远佞(3-5段)。

亲贤远佞是核心。能否做到广开言路和严明赏罚,关键在于能否做到亲贤远佞。只有做到亲贤远佞,才能为忠谏之言开路,而非为馋邪开方便之门;只有做到亲贤远佞,才能真正做到察纳雅言,“昭平明之理”,不至于中奸不分,赏罚不明。

从文章篇幅看用了三个段落:首先推举贤人:宫中之事,向郭攸之、费祎等志虑忠纯之士请教;军营之事,向向宠请教。最后从先汉后汉的经验教训出发提出要“亲贤臣、远小人”,再引刘备的话作告诫,并以“汉室之隆可计日而待”为鼓励,促使后主亲贤远小。3、第六段作者自述身世的目的何在? (3、6组3号)

作者自叙本志,说明自己的低微的身份,淡泊的生活,无意于功名利禄的高远志趣。

叙述先帝“三顾茅庐”之恩,称赞先帝宽宏气度和不耻下问的品德,也表达了自己的知恩感激之情。

最后概括叙述跟先帝患难与共的历史,说明了创业的艰难,进一步表达了作者效忠刘备父子的心愿,以陈情的方式为“出师”作铺垫。

作者自叙本志,为的是突出先帝的知遇之恩,而出师伐魏,“北定中原”,正是为了完成先帝未竟的事业以报答先帝。 4、第七段追忆“白帝城托孤”在文中起什么作用?(12、7组4号)

说明“出师”的原因,是为了完成先帝未竟的事业——这是他“报先帝而忠陛下”的本分。 5、找出第八段中与前文相照应的句子?(11、8组)

6、诸葛亮是在向刘禅提建议,但文中提到“陛下’’不过七次,而提到“先帝”却有十三次之多,这是为什么?(9、10组)

不难看出,诸葛亮事事都以先帝之意为依据,句句都借先帝之口说出,既不失人臣之礼,更无教训人主之嫌,使刘禅听了,忠言而不逆耳,十分得体;同时也表明他本人处处念及先帝之遗德、遗训,时时不忘先帝之殊遇重托,既能表明自己的心迹,又容易以情打动刘禅。

文中虽然明提陛下只有七次,但暗提陛下尚有五处(即“诚宜开张圣听”之前,“宣付有司’’之前、两次“悉以咨之’’之前、“则责攸之”之前),实际共十一处,或表忠诚,或表心愿,或提具体建议,表明诸葛亮处处为刘禅着想,使再昏庸的皇帝也不能无动于衷了。

总之,“受恩感激”“报先帝、忠陛下’’的思想感情,贯穿全篇,字里行间洋溢着对刘备父子的无限忠诚。7本文在叙事、议论、抒情方面有什么特色?(4、5、6组)

“表以陈情”,意思是表的叙事和议论都带有抒情的色彩。

第一部分寓情于议,在谈论形势、方针、政策和历史经验教训之中贯穿着一条明显的抒情线索,就是希望后主能继承先帝的遗志,完成先帝未竟的大业。

第二部分寓情于叙,字字句句都蕴含着作者对先帝的知遇之恩和无限感激之情,也表达了作者尽心竭力效忠刘备父子的心愿。

最后,诸葛亮以“讨贼兴复之效”自许,并且说“不效则治臣之罪,以告天帝之灵”,更是情词恳切,催人泪下,集中表现了他感恩图报的心情。 四、拓展延伸:

1、你是如何看待诸葛亮的忠?

参考:一种意见认为,诸葛亮知恩图报、忠心为国。他有高度的责任感、使命感,他鞠躬尽瘁,死而后已,永远是后代胸有抱负、腹有诗书,有良知和正义感的知识分子心中一面高高飘扬的旗帜。武侯祠前的杜甫、61岁的陆游不就是例子吗?当我们吟诵“出师未捷身先死,长使英雄泪沾襟”的诗句时,不也深深地体味出杜甫对诸葛亮的仰慕和惋惜之情吗?当我们解读“出师一表真名世,千载谁堪伯仲间”这两句诗时,不也深深地被陆游满腔豪情所感染吗?

另一种意见认为:诸葛亮的“忠”是一种愚忠,是报知遇之恩。他只忠于刘备,忠于自己的才能,是一种狭隘的爱国行为。如果他爱国爱民,又何必辅佐那个扶不起的刘阿斗呢?北伐之所以功亏一篑,不就是因为刘禅的昏聩无能吗? 2、下面的一副对联概括了诸葛亮一生的功绩。参考示例,从列出的六项中任意选出两项,写出具体所指。

收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾。

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。

示例:三顾:三顾茅庐

六出:六出祁山 东和:联合东吴 收二川:收纳东川、西川

七擒:七擒孟获 北拒:北拒曹魏 排八阵:摆八阵图

意思是:

收纳东、西川,摆八阵图,六出祁山,七擒孟获,五丈原禳星,一心只是为了报答刘备三顾的知遇之恩。

取西蜀、平定南蛮,联合东吴,北拒曹魏。中军帐里,就能化险为夷,赤壁水面都能用火攻之法。 两表酬三顾,一对足千秋 ——过厅对联亲贤臣国乃兴,当年三顾频繁,始延得汉家正统

济大事人为本,今日四方靡骋,愿佑兹蜀部遗黎

——过厅对联三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟---杜甫《蜀相》出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

----陆游《书愤》鞠躬尽瘁兮诸葛武侯诚哉武

公忠体国兮出师两表留楷模

——诸葛亮殿对联武侯祠匾额对联选诸葛亮故事汇萃三顾茅庐

舌战群儒

草船借箭

借东风

三气周瑜

七擒孟获

空城计

挥泪斩马谡

课外练习:

一、解释下列一词多义的现象:

愿陛下托臣以讨贼兴复之效。 重任、大业

不效则治臣之罪。 实现、完成

故临崩寄臣以大事也。 介词,把

先帝不以臣卑鄙。 介词,因为

以 以光先帝遗德。 连词,表目的,可译为:来,用来。

以塞忠谏之路也。 连词,表结果,可译为:以致。

受命以来。 连词,表时间,可译为:以。

以光先帝遗德。 遗留。

先帝简拔以遗陛下 。 (wèi )给予。

然后施行 (xíng ) 实行。

行 性行淑均。 (xíng ) 行为

必能使行阵和睦。 ( háng )行列

此先汉所以兴隆也 表原因,可译为:……的原因

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。 用来效遗所以以光先帝遗德。

恢弘志士之气。

此皆良实。

优劣得所。光,名词用为动词,发扬光大。恢弘,形容词用为动词,发扬扩大。良实,形容词用为名词,善良诚实的人。优劣,形容词用为名词,才能高的和才能低的。二、解释下列词类活用的现象:亲贤臣。

远小人。

攘除奸凶。

则责攸之、讳、允等之慢。 亲,形容词用为动词,亲近。远,形容词用为动词,疏远。奸凶,形容词用为名词,奸邪凶顽的人。慢,形容词用为动词,怠慢。1、不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

2、陟罚臧否,不宜异同。

3、若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。三、翻译下列句子:不应当随便看轻自己,说一些不恰当的话,以致堵塞人们向您竭诚进谏的道路。奖惩功过好坏,不应该因在宫中或在府中而异。如有做奸邪事情,犯科条法令以及忠心耿耿做好事的人,应该交给主管的官,判定他们受罚或受赏。4、此皆良实,志虑忠纯

5、性行淑均

6、亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。

7、陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言。这些都是善良、诚实的人,他们的志向和心思忠诚无二。性情品行善良平正。亲近贤臣,疏远小人,这是先汉兴旺发达的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是后汉倾覆衰败的原因。陛下也应自行谋划,以询问(治国的)好道理,考察,采纳正确的意见。 三顾茅庐:比喻真心诚意,一再邀请。 妄自菲薄:指过分看轻自己,形容自卑。 作奸犯科:指为非作歹,触犯法令。 危急存亡:指关系到生存灭亡的紧急关头。 临危授命:指在危难之际接受任命。 计日可待:可以数着日子等待,形容为时不远。 咨诹善道:询问好道理。 察纳雅言:征求好的建议。

不知所云 引喻失义 苟全性命 斟酌损益 感激涕零

四、成语1、本文诸葛亮主要向刘备提出了哪三条建议?你认为作者提出的三项建议中,哪一项是核心?为什么?四、复习文意理解广开言路;严明赏罚;亲贤远佞。

亲贤远佞2、文中列举的使诸葛亮报先帝忠陛 下的是哪两件事?三顾茅庐白帝城托孤3、文中两句千古名言,说尽诸葛亮一生的话是:受任于败军之际,奉命于危难之间。4、诸葛亮表明自己身份的句子是哪一句?当时自己的志趣是什么?

臣本布衣;苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。 5、第6段作者“感激”的原因是什么?文中的“卑鄙”是什么意思?具本指什么? 哪句话概括了与先帝患难与共的历史?

感激”的原因是:“先帝不以臣卑鄙,三顾臣于草庐之中,”

“卑鄙”指: 身份低微见识短浅,是其自谦的话。

具体指“臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”

概括与先帝患难与共的历史的是: 受任于败军之际,奉命于危难之间

6、阅读第七段思考:

(1)亮夙夜忧叹的原因?

恐托付不效,以伤先帝之明

(2)“五月渡泸,深入不毛”的原因?

受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明

(3)表明伐魏时机成熟的句子?

今南方已定,兵甲已足

(4)北伐的战略目标是什么?

奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。

7、本文主要表达了什么情感?

蕴含着作者对先帝的感恩图报之情,表达竭力效忠刘备父子的心愿。

1.解释下列句中的划线词语。(4分)

(1)躬耕于南阳 躬:

(2)先帝不以臣卑鄙 卑鄙:

(3)由是先主遂诣亮 诣:

(4)此人可就见 就:

2.翻译下列句子。(4分)

(1)受任于败军之际,奉命于危难之间。

(2)将军宜枉驾顾之。

3.联系《隆中对》,用自己的语言对诸葛亮 ` 其人作出评价。(2分)专项练习(他山之石)(辽宁·锦州)亲自,自身。低微鄙陋。拜访。接近。在兵败的时候接受任务,在危难的时候奉命出使。 将军应该委屈自己亲自去拜访他 出身卑微,少有大志,知恩图报,鞠躬尽瘁。 4.用“∕”划分下面句子的朗读节奏。(2分)

臣 不 胜 受 恩 感 激

5.解释文中加点字的含义。(3分)

躬( ) 损( ) 零( )

6.用现代汉语写出下列句子的意思。(2分)

(1)遂许先帝以驱驰。

(2)咨诹善道,察纳雅言。

7.下列与“咨臣以当世之事”句子结构相同的一项是( )。(2分)

A.刻唐贤今人诗赋于其上

B.此三子者,皆布衣之世也

C.遂率子孙荷担者三夫

D.一鼓作气,再而衰,

8.结合选文概括诸葛亮上表出师的原因。(江西·南昌)亲自除去落下,降落于是答应先帝奔走效劳 征询治国的好道理,明察和接受正直的进言 A⑴报先帝,忠陛下;⑵南方已定,兵甲以足。9.解释下列句子中加点的词。(任选两小题)(2分)

(1)遂许先帝以驱驰( )

(2)邹忌修八尺有余( )

(3)池非不深也( ) (4)便要还家( )

10.下列语句朗读停顿正确的一项是(2分) ( )

A.三顾臣/于草庐之中 B.愿陛下亲之/信之

C.但少闲/人如吾两人者耳 D.皆若空游无所/依

11.翻译文中画线的句子。(4分)

(1)亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也

译文:

(2)先帝不以臣卑鄙

译文:

12.从选文中找出表明作者淡泊名利的句子。(2分)

答:

13.诸葛亮出师北伐的战略目标是什么(用原文回答)?你心目中的

诸葛亮是怎样的一个人?(4分)(青海省)答应长,这里指身高护城河通“邀”,邀请A亲近贤臣,远避(疏远)小人,这是汉朝前期所以能够兴盛的原因。 先帝不因为我身份低微,见识短浅。苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯 目标:北定中原、攘除奸凶、兴复汉室、还于旧都。 宁静淡泊,知恩图报,谨慎细致;对先主刘备忠心耿耿,竭力辅佐后主刘禅;为建立蜀国大业鞠躬尽瘁,死而后已;具有远见卓识的政治家和军事家;智慧的化身等 《出师表》一文中中考涉及的题型:14、解释下列字词的意思 [1] 先帝不以臣卑鄙,猥自枉 屈,三顾

臣于草庐之中

身份低微见识短浅

[2] 此诚危急存亡之秋也

时

15、按要求填空 [1] 后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间, 尔来二十有一年矣。

[2]苟全性命于乱世 ,不求闻达于诸侯 。

[3]陛下亦宜自谋,以谘诹善道,察纳雅言 ,深

追先帝遗诏。16、改正错误愿陛下亲之信之,则汉室之隆可记日而待也。(1分)

17、理解填空 诸葛亮向后主提出的三条建议中,反复

陈说的一条,其内容可概括为________亲贤远佞( 记——计)18、选择题“愿陛下亲之信之,则汉室之隆可计日而待也”表达了作者怎样的感情?理解正确的是( )

A、希望刘禅亲贤的恳切感情

B、对刘备忠贞不贰的感情

C、对刘备的知遇之恩感恩图报的感 情

A课后练习 一

1。全文既晓之以理,又动之以情,情真意切,忠心可鉴。

2。言辞质朴无华,恳切感人。二

对刘禅不放心。刘禅天生暗弱,平庸无能,诸葛亮明知刘禅难以担大任,却仍旧希望他不再昏庸,所以对他谈存亡的危险,希望他能认清形势。

课后练习三

1。扩大;商店开始营业。

2。痛心和遗憾;极为憎恨。

3。身份低微,出身低下;语言行为恶劣,不道德。

4。有所感而情绪激动。感谢。课后练习唐 杜甫《蜀相》

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

宋 陆游?《书愤》

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

课后练习

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》