2.《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的?》课件(共42张PPT)统编版选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 2.《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的?》课件(共42张PPT)统编版选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 31.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-11 18:23:42 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

《

》

1893年12月26日生于湖南湘潭韶山,1976年9月9日在北京逝世。享年83岁。主要著作《毛泽东选集》(四卷)、《毛泽东文集》(八卷)、《毛泽东诗词》(共43首)。

知人论世,走进作者

毛泽东(1893~1976)字润之,笔名子任。中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,思想家、军事家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人书法家。

政论文是以政治问题为主要内容的论述文。它内容广泛,形式多样。论述政治问题的,自然是政论文;从政治角度论述社会问题和思想问题的社会论文、思想论文,也可以归入政论文;报纸杂志的社论、评论员文章、观察家评论等大多数也是政论文。

政论文

▲人民日报2020.10.26评论板块

文体知识——政论文

(1)政治性:政论文常常研究重大政治问题,对于那些政治色彩浓厚的社会问题和思想问题,也会进行理论与实际的探讨体现政论文的政治敏锐性。

(2)指导性:政论文不仅要用道理说服人,而且常常会进而成为人们行动的指导。

(3)严密性:政论文特别强调评价的准确性、论证的逻辑性以及行文的周密性。

政论文主要有如下三个方面的特点:

第一,王明“左”倾教条主义的严重危害必须从思想路线上彻底解决。

延安整风之前,中国共产党曾先后发生过瞿秋白、李立三、博古王明等三次“左”倾错误,其中在1931年1月召开的六届四中全会上台的王明“左”倾教条主义是理论形态最完备、持续时间最长、影响最深、危害最大的一次。它在军事上实行冒险主义,在政治上实行关门主义。这一系列“左”倾错误直接导致中央苏区第五次反“围剿”战争失败,南方各根据地相继丧失,全国红军从30万人减少到3万人,党员从30万人减少到4万人,白区的党组织也几乎损失殆尽。

尽管在遵义会议上博古“左”倾中央的统治宣告结束,但由于环境和条件的限制,当时只是解决了最为迫切的军事和组织问题,而思想上、政治上的路线问题并未做出正确的结论。

写作背景

第二,抗战初期王明的右倾错误一度引起党内思想混乱,必须予以肃清。

1937年11月,王明从莫斯科回国。这一次,他又教条地搬用共产国际指示,提出“一切服从统一战线,一切经过统一战线”的右倾口号,主张对国民党让步。在1937年12月政治局会议和1938年3月政治局会议上,他还一再反对洛川会议以来党坚持统一战线中独立自主的路线、方针、政策,并点名批评了毛泽东。当时,毛泽东虽然赞成与国民党建立统一战线,但他认为共产党不能过分相信国民党,必须时刻保持自己的独立性。从后来的事实来看,毛泽东的这种主张无疑是正确的,但在当时却受到王明的批评。

第三,皖南事变的发生,促使毛泽东思考如何尽快改变与共产国际的关系,这是延安整风运动的导火线。

1941年1月,皖南事变发生,新四军遭到惨重损失。而在事变前,毛泽东就对国民党存有戒心,曾制定过一个先发制人的计划,打算派15万精兵打到国民党后方去,但这个计划最终被共产国际否定了。这件事深刻反映了中共与共产国际的重大意见分歧,同时也让毛泽东的警惕性进一步增强。为了避免重蹈覆辙,他决心尽快改变与共产国际的关系,从实质上摆脱共产国际对中国革命的干预。而要做到这一点,就必须开展一次全党的整风运动,从思想根源上破除将共产国际指示神圣化和教条化的氛围。

国民党反动派1941年在皖南有预谋地围袭新四军的事件。1940年10月19日,何应钦、白崇禧以国民党政府军事委员会正副参谋总长的名义,向朱德、彭德怀、叶挺发出代电(即“皓电”),强令黄河以南的八路军、新四军于1个月内开赴黄河以北。朱德等于11月9日复电(即“佳电”),驳斥了国民党顽固派的荒谬命令和对共产党及其领导的军队的诬蔑,同时为顾全抗日大局,表示可以将皖南新四军移到长江以北。1941年1月4日新四军军部所属部队9000余人奉命北移,从云岭驻地出发绕道前进。1月6日,行至皖南泾县茂林地区,突遭国民党第三战区顾祝同、上官云相指挥的7个师8万多人的拦击。8日,陷入重围。众指战员在叶挺军长指挥下进行抗击,血战七昼夜,终因众寡悬殊、弹尽粮绝,除约2000人分散突围外,大部分壮烈牺牲。军长叶挺与顽军谈判时被扣押,政治部主任袁国平牺牲,副军长项英、副参谋长周子昆突围后不幸被叛徒杀害。

《改造我们的学习》

“改造”是指这篇文章的具体目的(不是一般的“改变”,而是从根本上改掉旧的、树立新的,体现了在学风问题上破旧立新的精神;

“我们”指全党的同志,特别是党的干部;

“学习”指学习方法和学习制度。

含义:

解 题

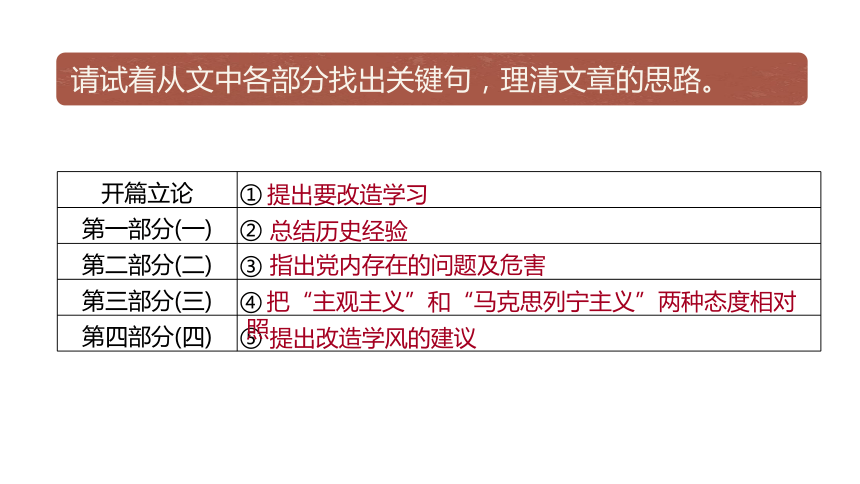

开篇立论 ①

第一部分(一) ②

第二部分(二) ③

第三部分(三) ④

第四部分(四) ⑤

提出要改造学习

总结历史经验

指出党内存在的问题及危害

把“主观主义”和“马克思列宁主义”两种态度相对照

提出改造学风的建议

请试着从文中各部分找出关键句,理清文章的思路。

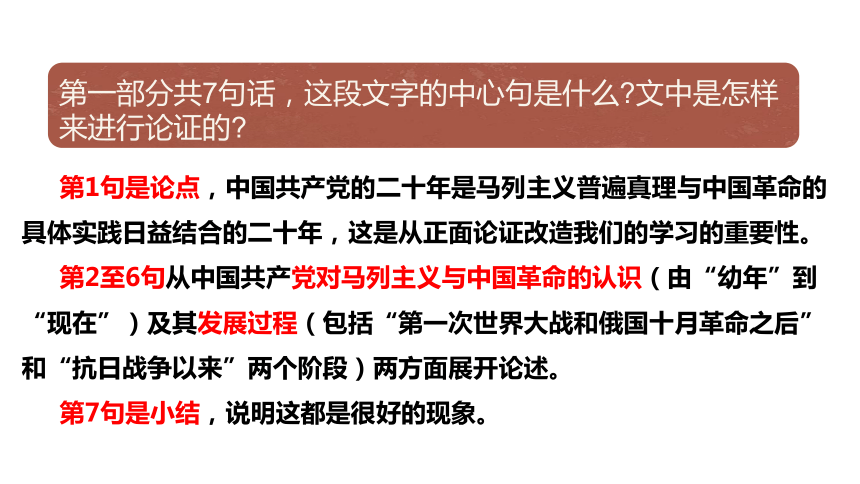

第一部分共7句话,这段文字的中心句是什么 文中是怎样来进行论证的

第1句是论点,中国共产党的二十年是马列主义普遍真理与中国革命的具体实践日益结合的二十年,这是从正面论证改造我们的学习的重要性。

第2至6句从中国共产党对马列主义与中国革命的认识(由“幼年”到“现在”)及其发展过程(包括“第一次世界大战和俄国十月革命之后”和“抗日战争以来”两个阶段)两方面展开论述。

第7句是小结,说明这都是很好的现象。

第二部分从三个方面反思了我党现在学习中存在的缺点及产生的危害,请根据这部分内容填写下表。

三方面 存在的缺点 产生的危害

研究 现状

研究 历史

学习 国际 经验

不系统、不周密

研究氛围不浓厚

没能有组织地进行

研究氛围不浓厚

不是为革命实践而学习

而是为了单纯的学习

满足于一知半解,夸夸其谈

凭一知半解、想当然发号施令

对自己的历史懂得少,

不以为耻,反以为荣。

理论和实践分离。对中国问题无兴趣,不会用理论研究中国革命的实际。谬种流传,误人不浅。

充分肯定我们党在学风方面一些“很好的现象”的第一部分能否删去?

不能。一篇好的议论文,绝不能宣传片面的、孤立的、绝对化的观点,必须运用辩证法发展观点、联系观点,一分为二地分析问题。文章第一部分从历史发展的角度正面论证了树立马列主义理论联系实际学风的重要性,并且通过对二十年来我党在理论与实际相结合方面所取得进步的回顾,告诉我们改造学风不仅具有重要性而且也具有可能性,从而增强了我们改造学风的信心。因此,第一部分在全文中是必不可少的,不能删去。

第一节和第二节的关系?

第一节:历史上,马列主义和中国实际相结合,革命面貌为之一新。

第二节:现实中,马列主义和中国实际脱离,谬种流传,危害不浅。(对比论证)

角度 主观主义态度 马克思主义态度

表现 在这种态度下,就是…… 在这种态度下,就是…… 在这种态度下,就是…… 在这种态度下,就是……在这种态度下,就是……在这种态度下,就是……

实 质 脱离实际、单凭热情,凭主观、忽视客观实际 有的放矢,实事求是

形成的作风 夸夸其谈、哗众取宠、华而不实、脆而不坚、自以为是 从实际情况出发,理论和实际统一

带来的影响 拿了律己,则害了自己;拿了救人,则害了别人;拿了指导革命,则害了革命。 拿了律己,则害了自己;拿了救人,则害了别人;拿了指导革命,则害了革命。

立场态度 只有打倒了主观主义,马列主义真理才会抬头,党性才会巩固,革命才会胜利。 是一个共产党员起码应该具备的态度

形容傲娇自满的人,不扎实做事,偏好虚名浮事;嘴上浮夸刻薄,而肚子里没有学问和真功夫。用来讽人论事,希望人能够踏实做人做事。这副对子讽刺了只会背诵马克思列宁主义的理论,不能解决实际问题,徒有虚名,而无实学的主观主义者。

分析第三部分第16段“墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。”的含义,作者通过这句话,形象地讽刺了哪类人?

①提出系统地周密地研究周围环境的任务。

②聚集人才,分工合作,研究近百年的中国史。

③对于在职干部的教育和干部学校的教育,应确立以研究中国革命实际问题为中心,以马克思列宁主义基本原则为指导的方针,研究马克思列宁主义,应以《苏联共产党(布)历史简明教程》为中心的材料。

研读第四部分 试概括改造的建议。

“改造”在这里有“改变旧的、建立新的,使适应新的形势和需要”的意思,它包含“改”(改变)和“造”(创造)两个语素,体现了在学风问题上破旧立新的精神。

“改造”的程度重于“改进”“改变”,反映出毛泽东对当时的学风极为不满,对教条主义深恶痛绝,而且这不是个别现象,用“改造”表明程度深,范围广,希望彻底改变学风,否则革命事业就难以前进。

就全文来看,能否将本文题目“改造我们的学习”中的“改造”替换为“改进”或“改善”

作者提出“学习改造”的核心是什么 本文四个部分之间是什么关系

(1)“学习改造”的核心是“马克思列宁主义的普遍真理和中国革命的具体实践相结合”,这构成了全文的逻辑脉络,本文正是围绕这一核心展 开的。

(2)第一、二部分之间是正反对照关系(第二部分与第一部分在写法上有繁简、详略的不同);第三部分与第一、二部分是层进关系,从正面、反面的论证推进到正、反两方面对比论证,从分析主观主义的表现、危害进而深入揭示其特点、实质;第四部分是结论部分。

文章用了哪些论证方法?试分析其作用。

举例论证:文章第一部分和第二部分的前半部分运用概括性事例做论据,第二部分的后半部分运用具体事例做论据,论证充分有力。

引用论证:多次引用革命导师的论断,增强了说服力。引用对联进行批判,增加了形象性。

比喻论证:“闭塞眼睛捉麻雀”“瞎子摸鱼”“墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空”,这些都形象生动地把有主观主义作风表现了出来,有辛辣的批评作用,增强了论证效果。

准确性(遣词、造句、段落层次的准确严密)

鲜明性(观点鲜明、感彩鲜明)

生动性(可以选用一些生动活泼的语言材料来增强论述的说服力和感染力)。

本文的论述语言有什么特点?试结合具体例子分析。

生动性

①善于使用口语和富有表现力的成语,如“闭塞眼睛捉麻雀”,“瞎子摸鱼”来形容主观主义者不注重调查研究,用“言必称希腊”,“对于自己的祖宗,则对不住,忘记了”这样的口语,说明主观主义者不注重研究历史,使文章显得活泼有趣。

②灵活使用一些文言词语,古为今用。“无实事求是之意,有哗众取宠之心”“等闲视之”,“若明若暗”,“诸如此类”,“懂得甚少”等等,言简意赅,富于表现力。

③多处运用比喻、排比、对偶等修辞手法上,如用“留声机”比喻留学生一切照搬外国,用“钦差大臣”“瞎子摸鱼”等比喻主观主义者不了解实际乱发号令,既贴切生动,又通俗易懂。多次使用排比,如“这种作风,拿了律己,则害了自己;拿了教人,则害了别人;拿了指导革命,则害了革命。”语意跌宕,层层深入。

《

》

人的正确思想是从哪里来的?

“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,写文章要关注时代,关注现实,倾听时代的足音,把握时代的脉搏。那么,《人的正确思想是从哪里来的?》是针对什么样的现实而写的?

1.体会文章的现实性

1956年,我国社会主义改造基本完成,需要将建国以来开展社会主义建设的感性经验上升为理性认识。《中国共产党第八次全国代表大会关于政治报告的决议》便成了第一次认识飞跃的象征。

1956年之后,在《决议》指导下,开展了社会主义建设实践活动。强调通过高速度增长,在较短的时间内实现工业化,提高生产力水平。三年自然灾害,社会主义经济建设遭遇重大挫折。

1961年1月,中共八届九中全会确定了“调整、巩固、充实、提高”的方针,提出用三年左右的时间,把工业生产指标和建设规模降到确实可靠的水平上。

1963年5月,《中共中央关于目前农村工作中若干问题的决定》印发,毛泽东在前面加写了具有前言性质的《人的正确思想是从哪里来的?》一文。

背景介绍

1963年5月2日毛泽东在杭州召集部分政治局委员和大区书记召开了一个小型会议上制定的一个党内文件。

这个文件对国内政治形势作出了过于严重的估计,认为当前中国社会中出现了严重的尖锐的阶级斗争情况,要求重新组织革命的阶级队伍,开展大规模的群众运动,打退资本主义和封建势力的猖狂进攻。《前十条》下达后,各地根据这个文件精神,重新训练干部,进行试点,为即将开展的农村“四清”和城市“五反”运动作了准备。

文章观点明确、思想深刻、思路周密、逻辑严谨,展现出毛泽东思想的强大力量。学习这篇文章,有助于我们提高马克思主义的思想认识,把握马克思主义辩证的认识论,增强分辨是非的能力。

背景介绍

写作时间:1963年。

文章出处:为《中共中央关于目前农村工作若干问题的决定》写的前言,后来独立成篇。

写作目的:给农村工作干部看,旨在提高认识。

论文性质:哲学论文。

背景介绍

文体介绍

政论文:以阐释、论证为主要方法,从正面论说见解。政论文往往是经过比较长时间的探讨和研究,用来创建理论和推广理论的,具有政治性、指导性、严密性。哲学论文就属于政论文。

哲学论文:有关哲学论题的专业论文,是哲学研究工作的记录和总结。本文即为哲学论文。

2.标题有什么含义?

标题有两层意思:

一是人的思想是从哪里来的?涉及文章关于第一次飞跃的论述;

二是人的正确思想是从哪里来的?涉及文章关于第二次飞跃的论述。

——文章中心论点

人的正确思想,只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。

3.标题“人的正确思想是从哪里来的?”作者回答了吗?边读边画。

开头连提三个问题有什么作用?三个问题关系如何?

②强调了回答的内容,使中心论点鲜明突出;

③强调并说明了中心论点的内在含意。

①造成疑问和悬念,引起读者的注意和思考;

作用:

关系:三个问句中,第一个问句引出议论的中心,统贯全篇,也包括了后两个问句的内容。

本文是加在一个文件前面的一大段内容,没有具体分段,请根据文章内容划分层次,并说明这样划分的原因。

第一部分:由“人的正确思想是从哪里来的 ”到“改造世界的物质力量”。

第二部分:由“人们在社会实践中从事各项斗争”到“就是辩证唯物论的认识论”。

第三部分:由“现在我们的同志中”到“完成我们应当担负的国际主义的伟大义务”。

人的正确思想是从哪里来的?是从天上掉下来的吗?不是。是自己头脑里固有的吗?不是。人的正确思想,只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。

人们的社会存在,决定人们的思想。而代表先进阶级的正确思想,一旦被群众掌握,就会变成改造社会、改造世界的物质力量。

人的正确思想

客观唯心主义

主观唯心主义

改造社会

改造世界

生产斗争

阶级斗争

科学实验

破立结合,鲜明有力

2.本文的题目是一个问句,文章的开头部分就是通过对这个问题的回答,鲜明地提出了论点。请用图示表示作者的观点。

社会存在

社会实践

感性认识

理性认识

(思想)

物质 —— 精神

存在 —— 思想

积累

量变

现象 反映

人的正确思想的产生要经历两个阶段,分别是哪两个阶段?请找到相关的段落,理清内在逻辑关系,概括要点。

人们的社会存在,决定人们的思想……人们在社会实践中从事各项斗争,有了丰富的经验,有成功的,有失败的。无数客观外界的现象通过人的眼、耳、鼻、舌、身这五个感官能反映到自己的头脑中来,开始是感性认识。这种感性认识的材料积累多了,就会产生一个飞跃,变成了理性认识,这就是思想。这是一个认识过程。这是整个认识过程的第一个阶段,即由客观物质到主观精神的阶段,由存在到思想的阶段。

第 一 阶 段

这时候的精神、思想(包括理论、政策、计划、办法)是否正确地反映了客观外界的规律,还是没有证明的,还不能确定是否正确,然后又有认识过程的第二个阶段,即由精神到物质的阶段,由思想到存在的阶段,这就是把第一个阶段得到的认识放到社会实践中去,看这些理论、政策、计划、办法等等是否能得到预期的成功。一般的说来,成功了的就是正确的,失败了的就是错误的,特别是人类对自然界的斗争是如此……人们的认识经过实践的考验,又会产生一个飞跃。

理性认识

(思想)

社会存在

社会实践

正确与否

精神 —— 物质

思想 —— 存在

检验

第 二 阶 段

人的正确思想的产生要经历两个阶段,分别是哪两个阶段?请找到相关的段落,理清内在逻辑关系,概括要点。

文章说 “这次飞跃,比起前一次飞跃来,意义更加伟大”。这两次飞跃分别指什么 为什么人的认识要有第二次飞跃

(1)第一次飞跃是指感性认识形成后,感性认识的材料积累到一定量,变成理性认识的过程;第二次飞跃是指已经形成的理性认识再放到实践中去,检验其正确与否的过程。

(2)只有第二次飞跃,才能证明第一次飞跃中得到的认识正确与否,而且别无他法,这体现了本次飞跃的必要性;我们认识世界的目的是改造世界,改造世界的社会实践必须要有正确的思想来指导,这体现了本次飞跃的重要性。

一个正确的认识为什么必须经过“多次的反复”?

一个正确的认识必须经过“多次的反复”,这是因为客观事物从现象到本质的表现都有一个过程,而人的认识因为受到历史条件和已有知识水平的限制,即使对已暴露出来的事物的现象和本质,也不一定能完全把握,因此正确的认识不能一次性完成,需要经过“多次的反复”。

链接背景:作者为什么要详细论述认识的两次飞跃及其多次反复对形成正确思想的重要意义?

1956年《中国共产党第八次全国代表大会关于政治报告的决议》

精神指导实践

1958年5月,中共八大二次会议,正式通过了“鼓足干劲,力争上游,多快好省的建设社会主义”的总路线

1959年起“三年自然灾害”,社会主义经济建设遭遇重大挫折

1961年1月,中共八届九中全会确定了“调整、巩固、充实、提高”的方针,提出把工业生产指标和建设规模降到确实可靠的水平上

物质到精神

实践检验思想

调整思想改造实践

为什么要用“人的正确思想是从哪里来的 ”这样的标题

(1)文章标题既反映了文章内容,又反映了写作对象、目的、时间、要求等因素。

(2)这个标题包含两层意思:①人的思想是从哪里来的 ②人的正确思想是从哪里来的 这与课文中提到的两次飞跃紧密联系。也就是说,标题恰当地反映了文章的内容。

(3)这个标题是针对“现在我们的同志中,有很多人还不懂得这个认识论的道理”的现实提出的。

(4)标题用疑问句,有引起读者注意和深思的作用。

请结合文本内容分析作者为什么要用通俗易懂、明白无误的语言表达深奥难懂的理论。

①通俗易懂、明白无误是作者一贯的语言风格,作者善于运用群众喜闻乐见的、生动活泼的语言来表达自己的思想观点。

②是由本文的写作对象和目的决定的。本文的读者主要是在农村工作的干部,其目的是武装他们的头脑,使他们能运用正确的思想去指导、宣传工作,所以作者行文时选用通俗易懂、明白无误的语言。

《

》

1893年12月26日生于湖南湘潭韶山,1976年9月9日在北京逝世。享年83岁。主要著作《毛泽东选集》(四卷)、《毛泽东文集》(八卷)、《毛泽东诗词》(共43首)。

知人论世,走进作者

毛泽东(1893~1976)字润之,笔名子任。中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,思想家、军事家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人书法家。

政论文是以政治问题为主要内容的论述文。它内容广泛,形式多样。论述政治问题的,自然是政论文;从政治角度论述社会问题和思想问题的社会论文、思想论文,也可以归入政论文;报纸杂志的社论、评论员文章、观察家评论等大多数也是政论文。

政论文

▲人民日报2020.10.26评论板块

文体知识——政论文

(1)政治性:政论文常常研究重大政治问题,对于那些政治色彩浓厚的社会问题和思想问题,也会进行理论与实际的探讨体现政论文的政治敏锐性。

(2)指导性:政论文不仅要用道理说服人,而且常常会进而成为人们行动的指导。

(3)严密性:政论文特别强调评价的准确性、论证的逻辑性以及行文的周密性。

政论文主要有如下三个方面的特点:

第一,王明“左”倾教条主义的严重危害必须从思想路线上彻底解决。

延安整风之前,中国共产党曾先后发生过瞿秋白、李立三、博古王明等三次“左”倾错误,其中在1931年1月召开的六届四中全会上台的王明“左”倾教条主义是理论形态最完备、持续时间最长、影响最深、危害最大的一次。它在军事上实行冒险主义,在政治上实行关门主义。这一系列“左”倾错误直接导致中央苏区第五次反“围剿”战争失败,南方各根据地相继丧失,全国红军从30万人减少到3万人,党员从30万人减少到4万人,白区的党组织也几乎损失殆尽。

尽管在遵义会议上博古“左”倾中央的统治宣告结束,但由于环境和条件的限制,当时只是解决了最为迫切的军事和组织问题,而思想上、政治上的路线问题并未做出正确的结论。

写作背景

第二,抗战初期王明的右倾错误一度引起党内思想混乱,必须予以肃清。

1937年11月,王明从莫斯科回国。这一次,他又教条地搬用共产国际指示,提出“一切服从统一战线,一切经过统一战线”的右倾口号,主张对国民党让步。在1937年12月政治局会议和1938年3月政治局会议上,他还一再反对洛川会议以来党坚持统一战线中独立自主的路线、方针、政策,并点名批评了毛泽东。当时,毛泽东虽然赞成与国民党建立统一战线,但他认为共产党不能过分相信国民党,必须时刻保持自己的独立性。从后来的事实来看,毛泽东的这种主张无疑是正确的,但在当时却受到王明的批评。

第三,皖南事变的发生,促使毛泽东思考如何尽快改变与共产国际的关系,这是延安整风运动的导火线。

1941年1月,皖南事变发生,新四军遭到惨重损失。而在事变前,毛泽东就对国民党存有戒心,曾制定过一个先发制人的计划,打算派15万精兵打到国民党后方去,但这个计划最终被共产国际否定了。这件事深刻反映了中共与共产国际的重大意见分歧,同时也让毛泽东的警惕性进一步增强。为了避免重蹈覆辙,他决心尽快改变与共产国际的关系,从实质上摆脱共产国际对中国革命的干预。而要做到这一点,就必须开展一次全党的整风运动,从思想根源上破除将共产国际指示神圣化和教条化的氛围。

国民党反动派1941年在皖南有预谋地围袭新四军的事件。1940年10月19日,何应钦、白崇禧以国民党政府军事委员会正副参谋总长的名义,向朱德、彭德怀、叶挺发出代电(即“皓电”),强令黄河以南的八路军、新四军于1个月内开赴黄河以北。朱德等于11月9日复电(即“佳电”),驳斥了国民党顽固派的荒谬命令和对共产党及其领导的军队的诬蔑,同时为顾全抗日大局,表示可以将皖南新四军移到长江以北。1941年1月4日新四军军部所属部队9000余人奉命北移,从云岭驻地出发绕道前进。1月6日,行至皖南泾县茂林地区,突遭国民党第三战区顾祝同、上官云相指挥的7个师8万多人的拦击。8日,陷入重围。众指战员在叶挺军长指挥下进行抗击,血战七昼夜,终因众寡悬殊、弹尽粮绝,除约2000人分散突围外,大部分壮烈牺牲。军长叶挺与顽军谈判时被扣押,政治部主任袁国平牺牲,副军长项英、副参谋长周子昆突围后不幸被叛徒杀害。

《改造我们的学习》

“改造”是指这篇文章的具体目的(不是一般的“改变”,而是从根本上改掉旧的、树立新的,体现了在学风问题上破旧立新的精神;

“我们”指全党的同志,特别是党的干部;

“学习”指学习方法和学习制度。

含义:

解 题

开篇立论 ①

第一部分(一) ②

第二部分(二) ③

第三部分(三) ④

第四部分(四) ⑤

提出要改造学习

总结历史经验

指出党内存在的问题及危害

把“主观主义”和“马克思列宁主义”两种态度相对照

提出改造学风的建议

请试着从文中各部分找出关键句,理清文章的思路。

第一部分共7句话,这段文字的中心句是什么 文中是怎样来进行论证的

第1句是论点,中国共产党的二十年是马列主义普遍真理与中国革命的具体实践日益结合的二十年,这是从正面论证改造我们的学习的重要性。

第2至6句从中国共产党对马列主义与中国革命的认识(由“幼年”到“现在”)及其发展过程(包括“第一次世界大战和俄国十月革命之后”和“抗日战争以来”两个阶段)两方面展开论述。

第7句是小结,说明这都是很好的现象。

第二部分从三个方面反思了我党现在学习中存在的缺点及产生的危害,请根据这部分内容填写下表。

三方面 存在的缺点 产生的危害

研究 现状

研究 历史

学习 国际 经验

不系统、不周密

研究氛围不浓厚

没能有组织地进行

研究氛围不浓厚

不是为革命实践而学习

而是为了单纯的学习

满足于一知半解,夸夸其谈

凭一知半解、想当然发号施令

对自己的历史懂得少,

不以为耻,反以为荣。

理论和实践分离。对中国问题无兴趣,不会用理论研究中国革命的实际。谬种流传,误人不浅。

充分肯定我们党在学风方面一些“很好的现象”的第一部分能否删去?

不能。一篇好的议论文,绝不能宣传片面的、孤立的、绝对化的观点,必须运用辩证法发展观点、联系观点,一分为二地分析问题。文章第一部分从历史发展的角度正面论证了树立马列主义理论联系实际学风的重要性,并且通过对二十年来我党在理论与实际相结合方面所取得进步的回顾,告诉我们改造学风不仅具有重要性而且也具有可能性,从而增强了我们改造学风的信心。因此,第一部分在全文中是必不可少的,不能删去。

第一节和第二节的关系?

第一节:历史上,马列主义和中国实际相结合,革命面貌为之一新。

第二节:现实中,马列主义和中国实际脱离,谬种流传,危害不浅。(对比论证)

角度 主观主义态度 马克思主义态度

表现 在这种态度下,就是…… 在这种态度下,就是…… 在这种态度下,就是…… 在这种态度下,就是……在这种态度下,就是……在这种态度下,就是……

实 质 脱离实际、单凭热情,凭主观、忽视客观实际 有的放矢,实事求是

形成的作风 夸夸其谈、哗众取宠、华而不实、脆而不坚、自以为是 从实际情况出发,理论和实际统一

带来的影响 拿了律己,则害了自己;拿了救人,则害了别人;拿了指导革命,则害了革命。 拿了律己,则害了自己;拿了救人,则害了别人;拿了指导革命,则害了革命。

立场态度 只有打倒了主观主义,马列主义真理才会抬头,党性才会巩固,革命才会胜利。 是一个共产党员起码应该具备的态度

形容傲娇自满的人,不扎实做事,偏好虚名浮事;嘴上浮夸刻薄,而肚子里没有学问和真功夫。用来讽人论事,希望人能够踏实做人做事。这副对子讽刺了只会背诵马克思列宁主义的理论,不能解决实际问题,徒有虚名,而无实学的主观主义者。

分析第三部分第16段“墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空。”的含义,作者通过这句话,形象地讽刺了哪类人?

①提出系统地周密地研究周围环境的任务。

②聚集人才,分工合作,研究近百年的中国史。

③对于在职干部的教育和干部学校的教育,应确立以研究中国革命实际问题为中心,以马克思列宁主义基本原则为指导的方针,研究马克思列宁主义,应以《苏联共产党(布)历史简明教程》为中心的材料。

研读第四部分 试概括改造的建议。

“改造”在这里有“改变旧的、建立新的,使适应新的形势和需要”的意思,它包含“改”(改变)和“造”(创造)两个语素,体现了在学风问题上破旧立新的精神。

“改造”的程度重于“改进”“改变”,反映出毛泽东对当时的学风极为不满,对教条主义深恶痛绝,而且这不是个别现象,用“改造”表明程度深,范围广,希望彻底改变学风,否则革命事业就难以前进。

就全文来看,能否将本文题目“改造我们的学习”中的“改造”替换为“改进”或“改善”

作者提出“学习改造”的核心是什么 本文四个部分之间是什么关系

(1)“学习改造”的核心是“马克思列宁主义的普遍真理和中国革命的具体实践相结合”,这构成了全文的逻辑脉络,本文正是围绕这一核心展 开的。

(2)第一、二部分之间是正反对照关系(第二部分与第一部分在写法上有繁简、详略的不同);第三部分与第一、二部分是层进关系,从正面、反面的论证推进到正、反两方面对比论证,从分析主观主义的表现、危害进而深入揭示其特点、实质;第四部分是结论部分。

文章用了哪些论证方法?试分析其作用。

举例论证:文章第一部分和第二部分的前半部分运用概括性事例做论据,第二部分的后半部分运用具体事例做论据,论证充分有力。

引用论证:多次引用革命导师的论断,增强了说服力。引用对联进行批判,增加了形象性。

比喻论证:“闭塞眼睛捉麻雀”“瞎子摸鱼”“墙上芦苇,头重脚轻根底浅;山间竹笋,嘴尖皮厚腹中空”,这些都形象生动地把有主观主义作风表现了出来,有辛辣的批评作用,增强了论证效果。

准确性(遣词、造句、段落层次的准确严密)

鲜明性(观点鲜明、感彩鲜明)

生动性(可以选用一些生动活泼的语言材料来增强论述的说服力和感染力)。

本文的论述语言有什么特点?试结合具体例子分析。

生动性

①善于使用口语和富有表现力的成语,如“闭塞眼睛捉麻雀”,“瞎子摸鱼”来形容主观主义者不注重调查研究,用“言必称希腊”,“对于自己的祖宗,则对不住,忘记了”这样的口语,说明主观主义者不注重研究历史,使文章显得活泼有趣。

②灵活使用一些文言词语,古为今用。“无实事求是之意,有哗众取宠之心”“等闲视之”,“若明若暗”,“诸如此类”,“懂得甚少”等等,言简意赅,富于表现力。

③多处运用比喻、排比、对偶等修辞手法上,如用“留声机”比喻留学生一切照搬外国,用“钦差大臣”“瞎子摸鱼”等比喻主观主义者不了解实际乱发号令,既贴切生动,又通俗易懂。多次使用排比,如“这种作风,拿了律己,则害了自己;拿了教人,则害了别人;拿了指导革命,则害了革命。”语意跌宕,层层深入。

《

》

人的正确思想是从哪里来的?

“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,写文章要关注时代,关注现实,倾听时代的足音,把握时代的脉搏。那么,《人的正确思想是从哪里来的?》是针对什么样的现实而写的?

1.体会文章的现实性

1956年,我国社会主义改造基本完成,需要将建国以来开展社会主义建设的感性经验上升为理性认识。《中国共产党第八次全国代表大会关于政治报告的决议》便成了第一次认识飞跃的象征。

1956年之后,在《决议》指导下,开展了社会主义建设实践活动。强调通过高速度增长,在较短的时间内实现工业化,提高生产力水平。三年自然灾害,社会主义经济建设遭遇重大挫折。

1961年1月,中共八届九中全会确定了“调整、巩固、充实、提高”的方针,提出用三年左右的时间,把工业生产指标和建设规模降到确实可靠的水平上。

1963年5月,《中共中央关于目前农村工作中若干问题的决定》印发,毛泽东在前面加写了具有前言性质的《人的正确思想是从哪里来的?》一文。

背景介绍

1963年5月2日毛泽东在杭州召集部分政治局委员和大区书记召开了一个小型会议上制定的一个党内文件。

这个文件对国内政治形势作出了过于严重的估计,认为当前中国社会中出现了严重的尖锐的阶级斗争情况,要求重新组织革命的阶级队伍,开展大规模的群众运动,打退资本主义和封建势力的猖狂进攻。《前十条》下达后,各地根据这个文件精神,重新训练干部,进行试点,为即将开展的农村“四清”和城市“五反”运动作了准备。

文章观点明确、思想深刻、思路周密、逻辑严谨,展现出毛泽东思想的强大力量。学习这篇文章,有助于我们提高马克思主义的思想认识,把握马克思主义辩证的认识论,增强分辨是非的能力。

背景介绍

写作时间:1963年。

文章出处:为《中共中央关于目前农村工作若干问题的决定》写的前言,后来独立成篇。

写作目的:给农村工作干部看,旨在提高认识。

论文性质:哲学论文。

背景介绍

文体介绍

政论文:以阐释、论证为主要方法,从正面论说见解。政论文往往是经过比较长时间的探讨和研究,用来创建理论和推广理论的,具有政治性、指导性、严密性。哲学论文就属于政论文。

哲学论文:有关哲学论题的专业论文,是哲学研究工作的记录和总结。本文即为哲学论文。

2.标题有什么含义?

标题有两层意思:

一是人的思想是从哪里来的?涉及文章关于第一次飞跃的论述;

二是人的正确思想是从哪里来的?涉及文章关于第二次飞跃的论述。

——文章中心论点

人的正确思想,只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。

3.标题“人的正确思想是从哪里来的?”作者回答了吗?边读边画。

开头连提三个问题有什么作用?三个问题关系如何?

②强调了回答的内容,使中心论点鲜明突出;

③强调并说明了中心论点的内在含意。

①造成疑问和悬念,引起读者的注意和思考;

作用:

关系:三个问句中,第一个问句引出议论的中心,统贯全篇,也包括了后两个问句的内容。

本文是加在一个文件前面的一大段内容,没有具体分段,请根据文章内容划分层次,并说明这样划分的原因。

第一部分:由“人的正确思想是从哪里来的 ”到“改造世界的物质力量”。

第二部分:由“人们在社会实践中从事各项斗争”到“就是辩证唯物论的认识论”。

第三部分:由“现在我们的同志中”到“完成我们应当担负的国际主义的伟大义务”。

人的正确思想是从哪里来的?是从天上掉下来的吗?不是。是自己头脑里固有的吗?不是。人的正确思想,只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。

人们的社会存在,决定人们的思想。而代表先进阶级的正确思想,一旦被群众掌握,就会变成改造社会、改造世界的物质力量。

人的正确思想

客观唯心主义

主观唯心主义

改造社会

改造世界

生产斗争

阶级斗争

科学实验

破立结合,鲜明有力

2.本文的题目是一个问句,文章的开头部分就是通过对这个问题的回答,鲜明地提出了论点。请用图示表示作者的观点。

社会存在

社会实践

感性认识

理性认识

(思想)

物质 —— 精神

存在 —— 思想

积累

量变

现象 反映

人的正确思想的产生要经历两个阶段,分别是哪两个阶段?请找到相关的段落,理清内在逻辑关系,概括要点。

人们的社会存在,决定人们的思想……人们在社会实践中从事各项斗争,有了丰富的经验,有成功的,有失败的。无数客观外界的现象通过人的眼、耳、鼻、舌、身这五个感官能反映到自己的头脑中来,开始是感性认识。这种感性认识的材料积累多了,就会产生一个飞跃,变成了理性认识,这就是思想。这是一个认识过程。这是整个认识过程的第一个阶段,即由客观物质到主观精神的阶段,由存在到思想的阶段。

第 一 阶 段

这时候的精神、思想(包括理论、政策、计划、办法)是否正确地反映了客观外界的规律,还是没有证明的,还不能确定是否正确,然后又有认识过程的第二个阶段,即由精神到物质的阶段,由思想到存在的阶段,这就是把第一个阶段得到的认识放到社会实践中去,看这些理论、政策、计划、办法等等是否能得到预期的成功。一般的说来,成功了的就是正确的,失败了的就是错误的,特别是人类对自然界的斗争是如此……人们的认识经过实践的考验,又会产生一个飞跃。

理性认识

(思想)

社会存在

社会实践

正确与否

精神 —— 物质

思想 —— 存在

检验

第 二 阶 段

人的正确思想的产生要经历两个阶段,分别是哪两个阶段?请找到相关的段落,理清内在逻辑关系,概括要点。

文章说 “这次飞跃,比起前一次飞跃来,意义更加伟大”。这两次飞跃分别指什么 为什么人的认识要有第二次飞跃

(1)第一次飞跃是指感性认识形成后,感性认识的材料积累到一定量,变成理性认识的过程;第二次飞跃是指已经形成的理性认识再放到实践中去,检验其正确与否的过程。

(2)只有第二次飞跃,才能证明第一次飞跃中得到的认识正确与否,而且别无他法,这体现了本次飞跃的必要性;我们认识世界的目的是改造世界,改造世界的社会实践必须要有正确的思想来指导,这体现了本次飞跃的重要性。

一个正确的认识为什么必须经过“多次的反复”?

一个正确的认识必须经过“多次的反复”,这是因为客观事物从现象到本质的表现都有一个过程,而人的认识因为受到历史条件和已有知识水平的限制,即使对已暴露出来的事物的现象和本质,也不一定能完全把握,因此正确的认识不能一次性完成,需要经过“多次的反复”。

链接背景:作者为什么要详细论述认识的两次飞跃及其多次反复对形成正确思想的重要意义?

1956年《中国共产党第八次全国代表大会关于政治报告的决议》

精神指导实践

1958年5月,中共八大二次会议,正式通过了“鼓足干劲,力争上游,多快好省的建设社会主义”的总路线

1959年起“三年自然灾害”,社会主义经济建设遭遇重大挫折

1961年1月,中共八届九中全会确定了“调整、巩固、充实、提高”的方针,提出把工业生产指标和建设规模降到确实可靠的水平上

物质到精神

实践检验思想

调整思想改造实践

为什么要用“人的正确思想是从哪里来的 ”这样的标题

(1)文章标题既反映了文章内容,又反映了写作对象、目的、时间、要求等因素。

(2)这个标题包含两层意思:①人的思想是从哪里来的 ②人的正确思想是从哪里来的 这与课文中提到的两次飞跃紧密联系。也就是说,标题恰当地反映了文章的内容。

(3)这个标题是针对“现在我们的同志中,有很多人还不懂得这个认识论的道理”的现实提出的。

(4)标题用疑问句,有引起读者注意和深思的作用。

请结合文本内容分析作者为什么要用通俗易懂、明白无误的语言表达深奥难懂的理论。

①通俗易懂、明白无误是作者一贯的语言风格,作者善于运用群众喜闻乐见的、生动活泼的语言来表达自己的思想观点。

②是由本文的写作对象和目的决定的。本文的读者主要是在农村工作的干部,其目的是武装他们的头脑,使他们能运用正确的思想去指导、宣传工作,所以作者行文时选用通俗易懂、明白无误的语言。