2024湘教版地理必修第二册练习题--第二章素养综合训练(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024湘教版地理必修第二册练习题--第二章素养综合训练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 823.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-11 23:40:11 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024湘教版地理必修第二册练习题

第二章素养综合训练

一、选择题

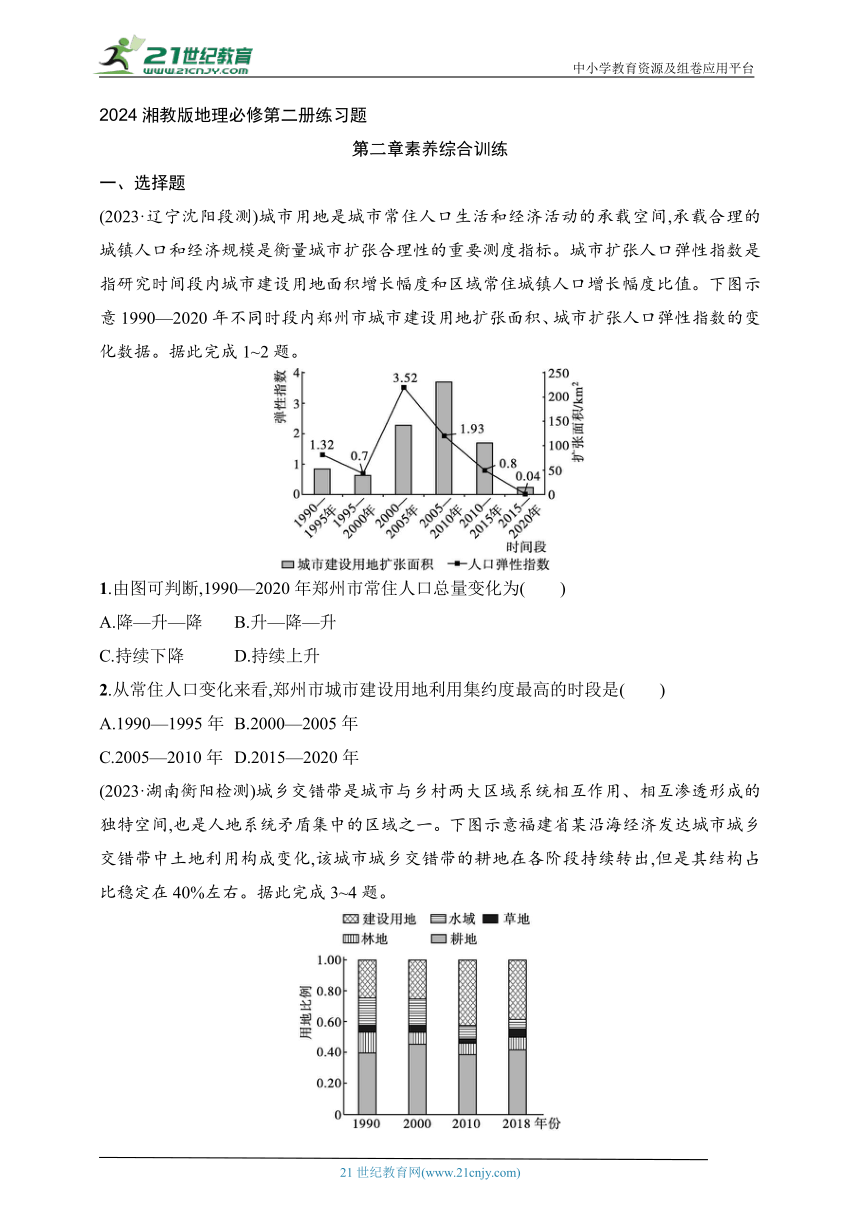

(2023·辽宁沈阳段测)城市用地是城市常住人口生活和经济活动的承载空间,承载合理的城镇人口和经济规模是衡量城市扩张合理性的重要测度指标。城市扩张人口弹性指数是指研究时间段内城市建设用地面积增长幅度和区域常住城镇人口增长幅度比值。下图示意1990—2020年不同时段内郑州市城市建设用地扩张面积、城市扩张人口弹性指数的变化数据。据此完成1~2题。

1.由图可判断,1990—2020年郑州市常住人口总量变化为( )

A.降—升—降 B.升—降—升

C.持续下降 D.持续上升

2.从常住人口变化来看,郑州市城市建设用地利用集约度最高的时段是( )

A.1990—1995年 B.2000—2005年

C.2005—2010年 D.2015—2020年

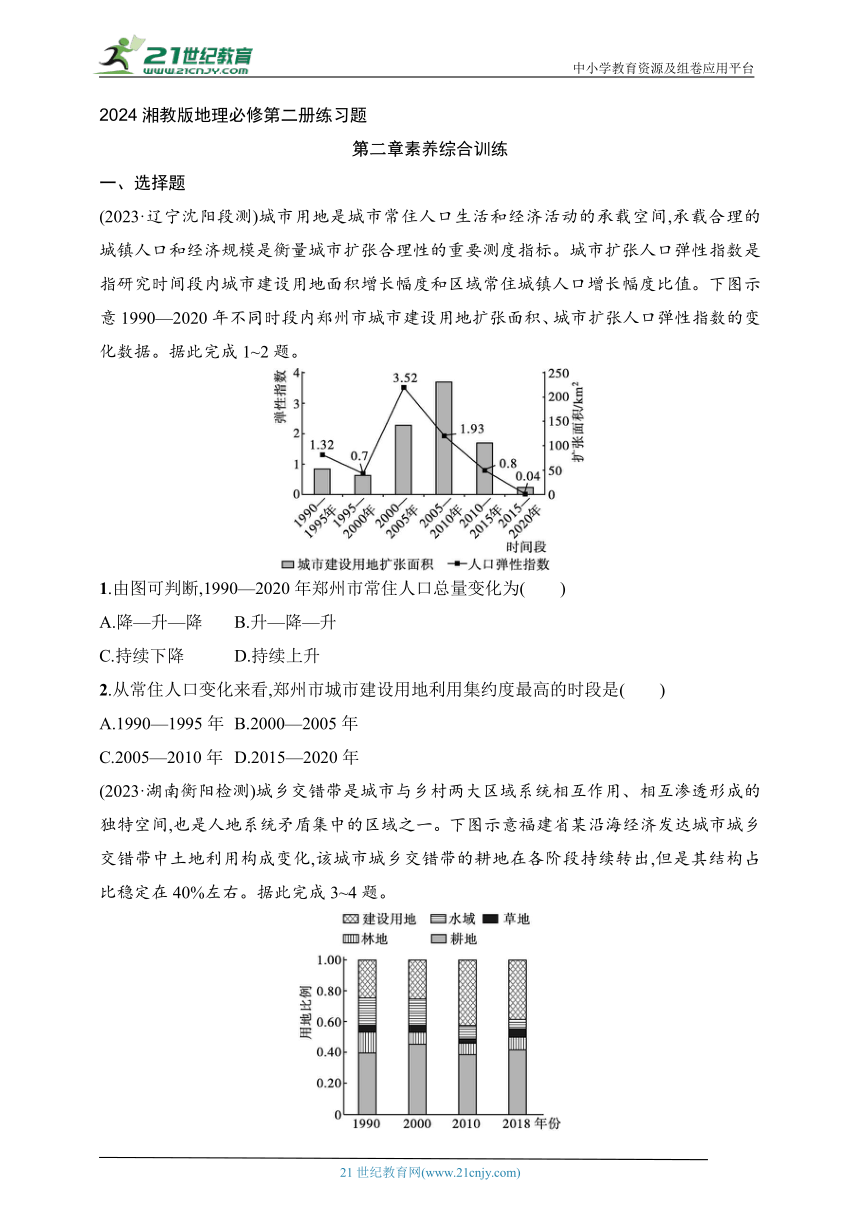

(2023·湖南衡阳检测)城乡交错带是城市与乡村两大区域系统相互作用、相互渗透形成的独特空间,也是人地系统矛盾集中的区域之一。下图示意福建省某沿海经济发达城市城乡交错带中土地利用构成变化,该城市城乡交错带的耕地在各阶段持续转出,但是其结构占比稳定在40%左右。据此完成3~4题。

3.1990—2018年,关于该城市城乡交错带的叙述,正确的是( )

A.建设用地先增后减 B.水域面积不断减少

C.草地面积基本不变 D.耕地面积有所增加

4.推测该城市城乡交错带耕地占比特征形成的主要原因是( )

A.外部耕地补充 B.草地、林地转为耕地

C.水域转为耕地 D.城市建设占用耕地少

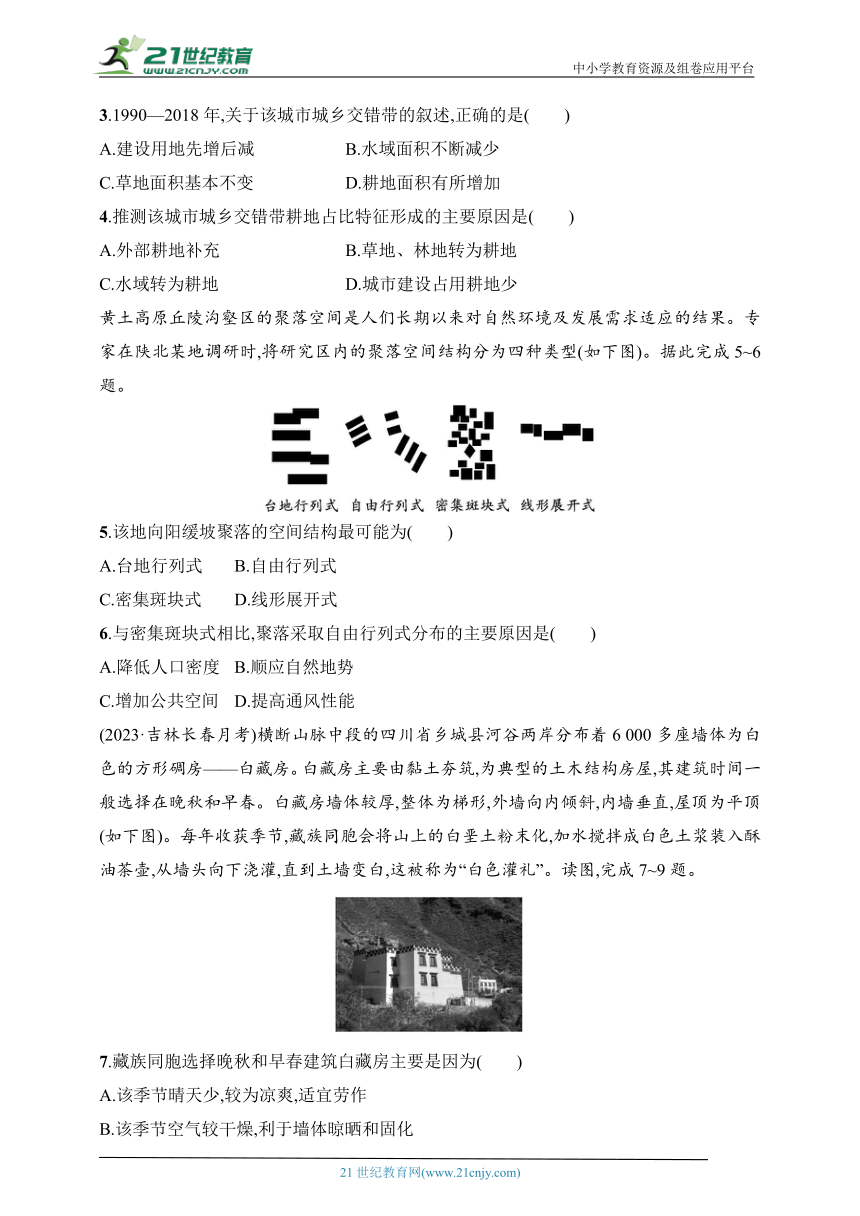

黄土高原丘陵沟壑区的聚落空间是人们长期以来对自然环境及发展需求适应的结果。专家在陕北某地调研时,将研究区内的聚落空间结构分为四种类型(如下图)。据此完成5~6题。

5.该地向阳缓坡聚落的空间结构最可能为( )

A.台地行列式 B.自由行列式

C.密集斑块式 D.线形展开式

6.与密集斑块式相比,聚落采取自由行列式分布的主要原因是( )

A.降低人口密度 B.顺应自然地势

C.增加公共空间 D.提高通风性能

(2023·吉林长春月考)横断山脉中段的四川省乡城县河谷两岸分布着6 000多座墙体为白色的方形碉房——白藏房。白藏房主要由黏土夯筑,为典型的土木结构房屋,其建筑时间一般选择在晚秋和早春。白藏房墙体较厚,整体为梯形,外墙向内倾斜,内墙垂直,屋顶为平顶(如下图)。每年收获季节,藏族同胞会将山上的白垩土粉末化,加水搅拌成白色土浆装入酥油茶壶,从墙头向下浇灌,直到土墙变白,这被称为“白色灌礼”。读图,完成7~9题。

7.藏族同胞选择晚秋和早春建筑白藏房主要是因为( )

A.该季节晴天少,较为凉爽,适宜劳作

B.该季节空气较干燥,利于墙体晾晒和固化

C.该季节降水较多,房屋易压紧固结

D.该季节气温高,易于取土

8.下列不是当地藏族同胞选择白垩土做原料的原因的是( )

A.就地取材

B.藏族尚白

C.白色吸收太阳辐射多,利于夜晚保温

D.白色反射太阳辐射多,利于白天降温

9.下列关于白藏房的设计的描述,合理的是( )

A.窗户较小,有利于抵御风沙

B.墙体较厚,冬暖夏凉

C.屋顶为平顶,有利于收集雨水

D.房屋上窄下宽,有利于提高土地利用率

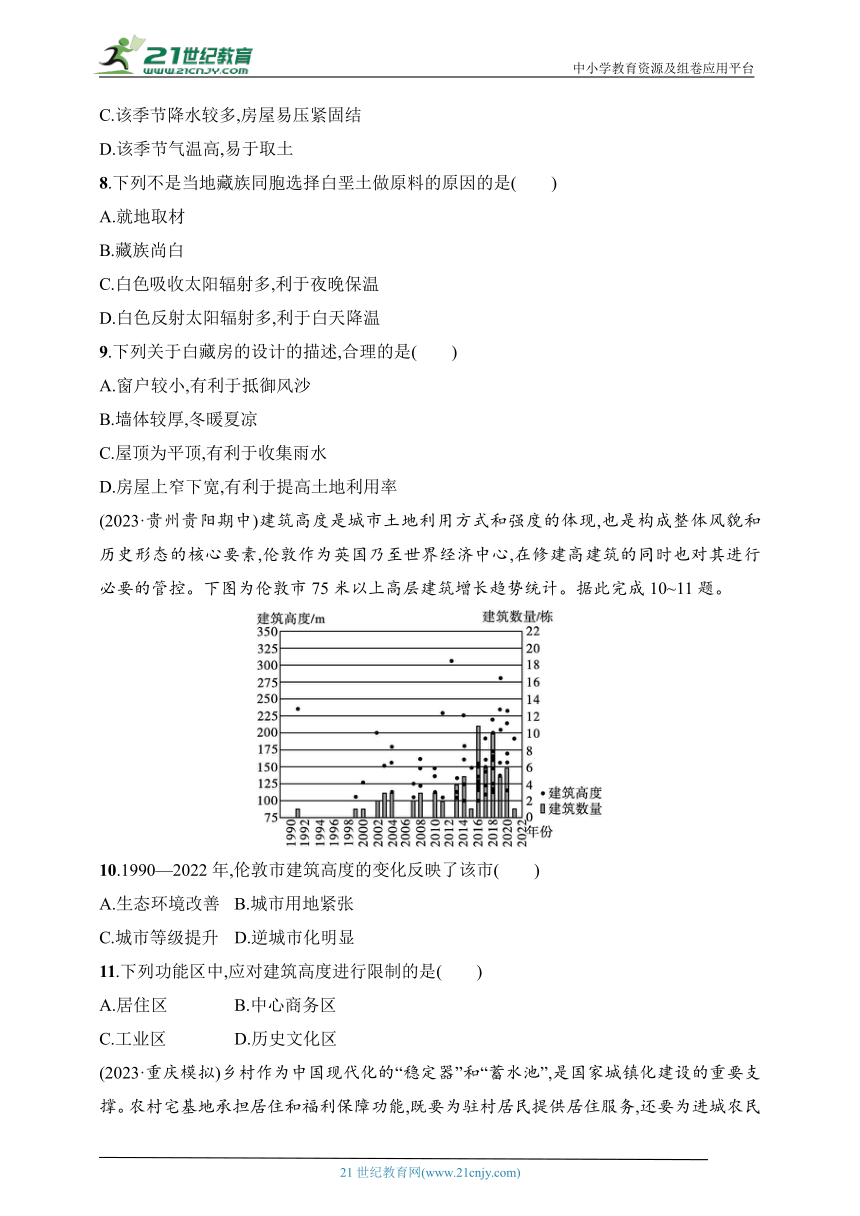

(2023·贵州贵阳期中)建筑高度是城市土地利用方式和强度的体现,也是构成整体风貌和历史形态的核心要素,伦敦作为英国乃至世界经济中心,在修建高建筑的同时也对其进行必要的管控。下图为伦敦市75米以上高层建筑增长趋势统计。据此完成10~11题。

10.1990—2022年,伦敦市建筑高度的变化反映了该市( )

A.生态环境改善 B.城市用地紧张

C.城市等级提升 D.逆城市化明显

11.下列功能区中,应对建筑高度进行限制的是( )

A.居住区 B.中心商务区

C.工业区 D.历史文化区

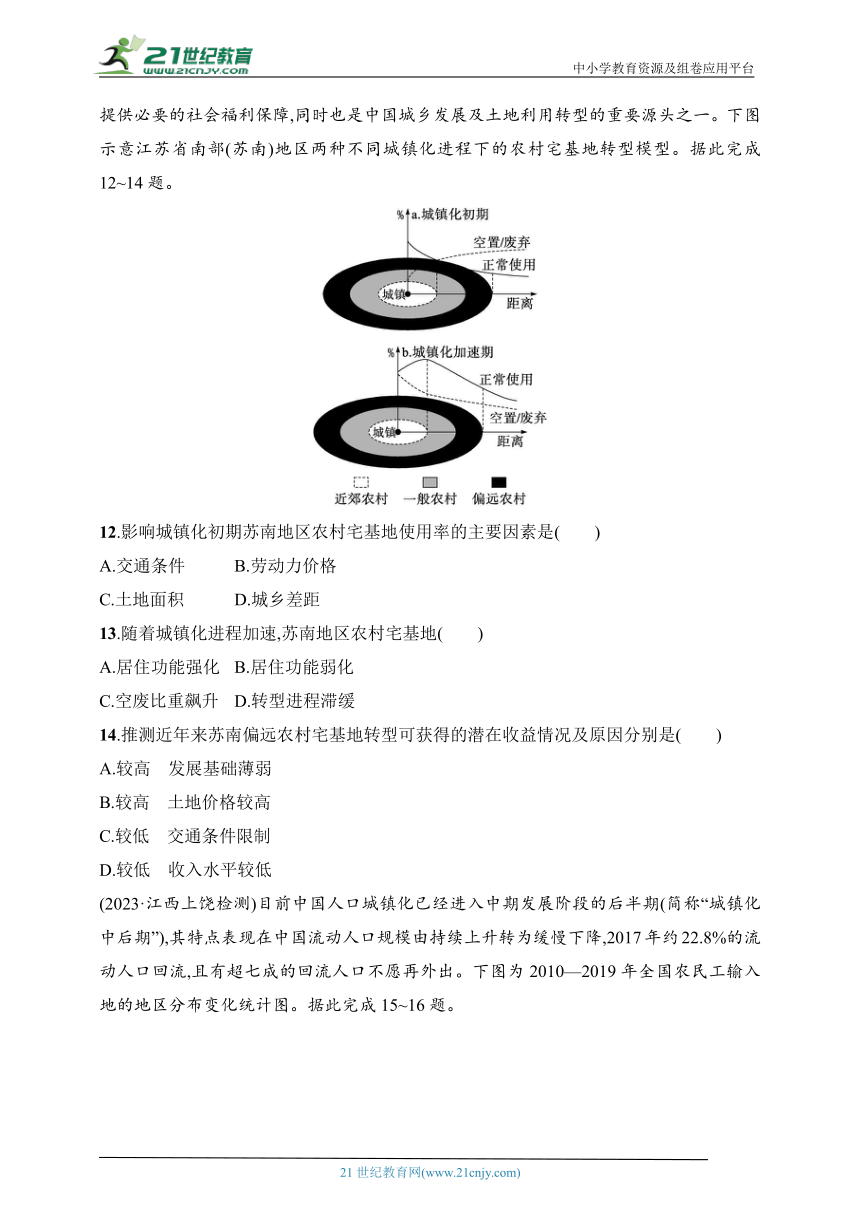

(2023·重庆模拟)乡村作为中国现代化的“稳定器”和“蓄水池”,是国家城镇化建设的重要支撑。农村宅基地承担居住和福利保障功能,既要为驻村居民提供居住服务,还要为进城农民提供必要的社会福利保障,同时也是中国城乡发展及土地利用转型的重要源头之一。下图示意江苏省南部(苏南)地区两种不同城镇化进程下的农村宅基地转型模型。据此完成12~14题。

12.影响城镇化初期苏南地区农村宅基地使用率的主要因素是( )

A.交通条件 B.劳动力价格

C.土地面积 D.城乡差距

13.随着城镇化进程加速,苏南地区农村宅基地( )

A.居住功能强化 B.居住功能弱化

C.空废比重飙升 D.转型进程滞缓

14.推测近年来苏南偏远农村宅基地转型可获得的潜在收益情况及原因分别是( )

A.较高 发展基础薄弱

B.较高 土地价格较高

C.较低 交通条件限制

D.较低 收入水平较低

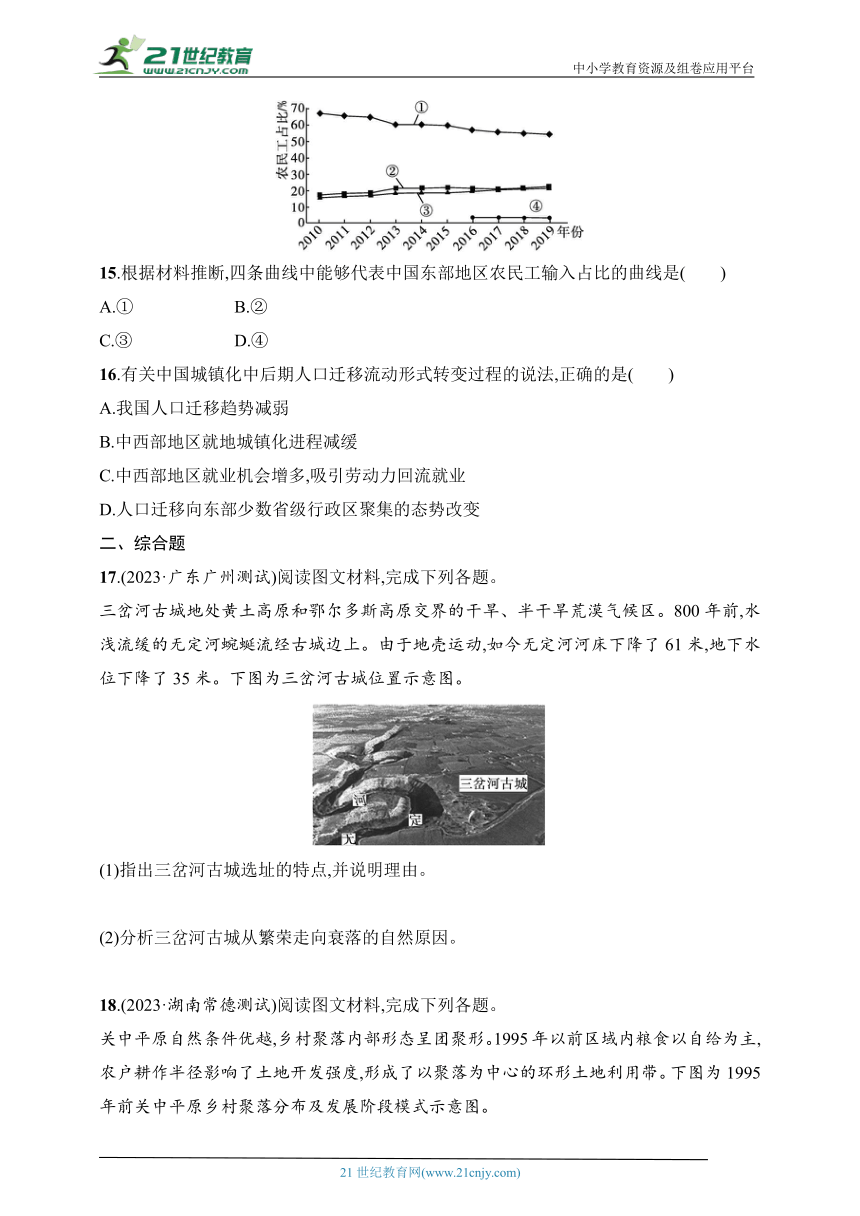

(2023·江西上饶检测)目前中国人口城镇化已经进入中期发展阶段的后半期(简称“城镇化中后期”),其特点表现在中国流动人口规模由持续上升转为缓慢下降,2017年约22.8%的流动人口回流,且有超七成的回流人口不愿再外出。下图为2010—2019年全国农民工输入地的地区分布变化统计图。据此完成15~16题。

15.根据材料推断,四条曲线中能够代表中国东部地区农民工输入占比的曲线是( )

A.① B.②

C.③ D.④

16.有关中国城镇化中后期人口迁移流动形式转变过程的说法,正确的是( )

A.我国人口迁移趋势减弱

B.中西部地区就地城镇化进程减缓

C.中西部地区就业机会增多,吸引劳动力回流就业

D.人口迁移向东部少数省级行政区聚集的态势改变

二、综合题

17.(2023·广东广州测试)阅读图文材料,完成下列各题。

三岔河古城地处黄土高原和鄂尔多斯高原交界的干旱、半干旱荒漠气候区。800年前,水浅流缓的无定河蜿蜒流经古城边上。由于地壳运动,如今无定河河床下降了61米,地下水位下降了35米。下图为三岔河古城位置示意图。

(1)指出三岔河古城选址的特点,并说明理由。

(2)分析三岔河古城从繁荣走向衰落的自然原因。

18.(2023·湖南常德测试)阅读图文材料,完成下列各题。

关中平原自然条件优越,乡村聚落内部形态呈团聚形。1995年以前区域内粮食以自给为主,农户耕作半径影响了土地开发强度,形成了以聚落为中心的环形土地利用带。下图为1995年前关中平原乡村聚落分布及发展阶段模式示意图。

(1)从开发强度的角度,说明关中平原乡村聚落开发初期土地利用方式空间分化的原因。

(2)说明图中关中平原乡村聚落两个阶段土地资源利用状况发生改变的原因。

(3)有学者推测,随着生产力水平的提升和土地资源日趋紧缺,关中平原乡村聚落会逐步合并,形成以少数较大聚落为核心的乡村聚落体系。请说明这种推测的合理性。

19.(2023·山东枣庄检测)阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 西江千户苗寨,位于贵州省黔东南苗族侗族自治州,由十余个依山而建的自然村寨相连成片,四面环山,梯田依山顺势直连云天,白水河穿寨而过。村民在半山建造独具特色的木结构吊脚楼,千余户吊脚楼随着地势的起伏变化。

材料二 吊脚楼是苗族传统民居建筑,也是我国南方的古老建筑形式之一。苗族人为了适应当地自然地理环境,在30°~70°的斜坡陡坎上,创建了木质结构的吊脚楼。吊脚楼后半部分建于倾斜度较大的山坡上,前半部分以木柱支撑,形成吊脚柱,故称之为吊脚楼。吊脚楼一般有三层:上层储谷,中层住人,下层堆放杂物或圈养牲畜。

材料三 下图为西江千户苗寨所在的位置及吊脚楼景观图。

(1)从地形角度分析西江千户苗寨村落选址的有利条件。

(2)传统民居建筑往往与当地的自然环境相适应,根据材料二分析吊脚楼与当地自然环境的关系。

(3)苗寨吊脚楼建筑的保护面临着严峻的挑战,试简述原因。

20.(2023·河南南阳月考)阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 改革开放以前,在计划经济条件下,受严格的户籍制度影响,江苏省城镇人口的增长主要来源于自然增长,城乡之间的人口流动基本处于停滞状态(图1)。

图1 1949—1978年江苏省城镇化进程

材料二 1978年实施改革开放政策以来,江苏省成为我国经济增长较快、较具活力的省级行政区之一。20世纪80年代苏南地区的乡镇企业迅猛发展,被誉为“苏南模式”。图2表示这一时期江苏省城镇化进程。

图2 改革开放以来江苏省城镇化进程

材料三 公共出行的“最后一千米”问题一直是许多城市交通系统面临的难题。共享单车的投入使用给人们的出行带来了极大的便利。

(1)分别说明改革开放前、后江苏省城镇化过程的主要特点。

(2)说明江苏省城镇化的快速发展对地理环境的不利影响(交通拥堵除外)。

(3)使用共享单车对缓解江苏省城镇化问题的有利影响有哪些

答案:

1.D 2.D 解析 第1题,城市扩张人口弹性指数是指研究时间段内城市建设用地面积增长幅度和区域常住城镇人口增长幅度比值,由图可知,六个发展阶段城市建设用地面积增长均为正数,城市扩张人口弹性指数也都为正数,人口增长幅度也都为正数,郑州市人口一直增长,常住人口总量持续上升,D正确。第2题,城市建设用地利用集约度高体现在用少量的土地容纳大量的人口,城市扩张人口弹性指数越低,建设用地利用集约度越高。六个时间段里,2015—2020年城市扩张人口弹性指数最低,为0.04,因此城市建设用地利用集约度最高,D正确。

3.D 4.A 解析 第3题,耕地在每个阶段转出,但占比还是维持在40%左右,说明外围的土地不断被开垦为耕地,耕地面积有所增加,D正确。第4题,城乡交错带随着城市的发展不断向外推进,外部土地资源不断被开发,转化为耕地,外部耕地补充使得耕地占比稳定,A正确。

5.A 6.B 解析 第5题,该地为向阳缓坡,缓坡发展空间较大,可以多排行列布局,且由于是向阳的缓坡,采光充足、冬季温暖是重要的考虑因素,采用台地行列式分布,依坡而上,能保证前排不会阻挡后排的光照,A正确。第6题,自由行列式聚落多分布于山地、丘陵地带,属于因地制宜,充分利用地形地势布局的聚落,B正确。

7.B 8.C 9.B 解析 第7题,早春和晚秋时气温较高且降水较少,有利于晾晒和固化墙体,此外,结合材料和生活常识可知,早春春播还未开始,晚秋作物已经收割,此阶段处于农闲时节,劳动力充足,居民有足够的时间建筑房屋,B正确;建筑白藏房使用白垩土,不是冻土,取土不受气温影响。第8题,当地山上有白垩土,能够就地取材建造房屋;由材料“这被称为‘白色灌礼’”可知,藏族同胞喜欢且尊敬白色,故用白垩土建筑房屋;结合当地自然环境可知,该地昼夜温差大,白天温度较高,白色房屋能够反射太阳辐射,以达到白天降温的作用,使人们更好地适应当地环境,C符合题意。第9题,该建筑位于横断山区的河谷两岸,风沙不严重;白藏房墙体较厚,冬天能够抵御寒风,起到保暖作用,夏天能够降温,保持凉爽,B正确;此种房屋上窄下宽,利于结构稳定,不易倒塌,与提高土地利用率关系不大;平顶反映当地晴天多、降水少,白藏房平顶还能够为粮食晾晒提供平台,而不是为了收集雨水。

10.B 11.D 解析 第10题,由材料“建筑高度是城市土地利用方式和强度的体现”可知,建筑高度越高,城市土地利用强度越大。1990—2022年,伦敦市建筑高度整体变高,反映了该市城市用地紧张,城市土地利用强度变大,B正确。第11题,历史文化区中多历史建筑物特别是历史标志物,周围建造高层建筑会损害历史环境,或影响观赏历史建筑物的视线,影响观景效果,所以应对建筑高度进行限制,D正确。

12.D 13.B 14.A 解析 第12题,在城镇化水平较低的地区或发展阶段,城乡差距较大,劳动力和生产资料均呈现“向城镇集聚”趋势,宅基地使用率随着到城镇的距离的增加而减少,宅基地使用率与交通条件、劳动力价格和土地面积无关。D正确。第13题,随着城镇化进入加速阶段,城镇化水平大幅度提高,宅基地原本的居住功能会随着城乡融合程度的深入而被弱化,资产属性伴随城乡要素流动而日益凸显,B正确;随着城镇化的加速,市场经济制度的引入,农村居民收入明显提高,城乡差异也逐渐缩小,宅基地的转型进程加快,农村宅基地的空置和废弃比例随着建筑面积及风格的改进而降低,尤其在偏远地区空废率下降明显。第14题,近年来苏南地区正处于城镇化加速期,经济发展较快,城镇化水平较高,城乡差异较小,在“低成本”和“高收益”的双重驱动下,宅基地的功能转型通常始于距离城镇较远和较近的“两端”。在远离城镇的偏远农村,受到交通区位等条件限制,农村发展基础薄弱,农民收入水平较低,宅基地转型可获得的潜在收益相对较高,A正确。

15.A 16.C 解析 第15题,伴随东部地区的产业升级,东部地区对农民工的需求量减少,同时廉价劳动力指向型产业逐渐向中西部转移,中西部地区对农民工的需求量上升,所以我国东部地区农民工输入占比在缓慢下降,A正确。第16题,我国城镇化已经进入中后期阶段,人口迁移流动形式已发生变化,但迁移趋势没有减弱;中西部地区承接东部地区的产业转移,产业发展提供大量的就业岗位,所以人口回流现象不断增多,中西部地区省内由乡村到城市的迁移增多,就地城镇化进程加快,C正确;城城流动向东部少数省级行政区聚集的态势依然明显。

17.答案 (1)选址特点:沿河。理由:地处干旱、半干旱地区,水源是必备条件。

(2)深切河曲造成河床下降,地下水位下降,井水干枯,水源缺乏,导致气候更干旱,古城走向衰落。

解析 第(1)题,据图可知,三岔河古城选址的特点是沿河分布。理由结合三岔河的自然地理特征分析。第(2)题,三岔河古城选址于此的主要原因是此地水源丰富,据材料可知,如今河床下降,地下水位下降,井水干枯,生产生活依赖的水源严重缺乏,导致古城走向了衰落。

18.答案 (1)初期,关中平原人口较少,聚落少,密度低,生产技术较落后,耕作半径有限(小),聚落位于耕作半径中心。随着距聚落距离增大,土地开发成本增大(交通时间延长、交通费用和管理难度提升),开发强度减小,依次分化出园地、高产土地、中低产土地,在耕作半径之外,形成非耕地利用及荒地。

(2)人口的不断增加,农产品需求不断增长,农业技术提高,人们将原中低产田和荒地改造为高产田;农业耕作半径有限(小),为了就近耕作,部分人口迁入到聚落之间的原荒地之上,将之改造为聚落用地。

(3)生产力水平提升,机械化程度提高,农业生产半径增大,粮食可跨区域流通供给,乡村聚落受农业生产半径限制减小;人口增多,土地资源日趋紧张,乡村聚落合并,可以整合土地,节约土地资源。

解析 第(1)(2)题,从图中看,开发初期土地利用方式分为园地、高产土地、中低产土地和非耕地利用及荒地等几种类型。从开发初期到现在,园地、高产土地所占范围增大,中低产土地和非耕地利用及荒地减少甚至消失。产生这种分化的原因与人口数量、生产力水平、交通都有关系。第(3)题,随着生产力水平的提升,生产能力、生产效率越来越高,交通条件越来越好,农业生产不是必须紧邻居住地,乡村聚落对耕地位置的依赖降低,有利于合并;同时聚落合并可以减少建筑物对优良土地的占用,释放更多耕地资源,缓解土地资源日趋紧缺的状况。

19.答案 (1)海拔较高,夏季凉爽;山坡有利于排水;四面环山,冬季山地阻挡冷空气,暖和。

(2)当地地势起伏大,吊脚楼能更好地适应当地的地形;该地植被覆盖率高,可为吊脚楼的建设带来充足材料;该地夏季气候湿热,吊脚楼下层悬空可以通风散热,上层干燥,可以储谷;对自然环境的破坏较少。

(3)吊脚楼建筑工艺的传承逐渐消失;地质崩塌、滑坡及火灾等导致建筑实体毁损;外来文化的冲击,思想观念改变,使人们对吊脚楼缺乏认同感;现代建筑的介入,以及商业活动的发展给吊脚楼建筑的保护带来很大压力。

解析 第(1)题,西江千户苗寨村落选在半山30°~70°的斜坡上,首先是由于当地纬度低,夏季气温高,在半山建造吊脚楼,较为凉爽;其次是由于当地受季风气候的影响,年降水量大,30°~70°的斜坡陡坎上,利于排水;此外,四面环山,冬季高大山体可阻挡冷空气的南下,较为暖和。第(2)题,吊脚楼与当地自然环境的关系可从气候、地形、植被等方面分析。第(3)题,随着社会经济的发展,城镇化的快速推进,大量年轻人进城,吊脚楼建筑工艺的传承逐渐消失;地处我国西南,地势起伏大,夏季降水多,又处在板块的交界处,地质灾害多发,如崩塌、滑坡、泥石流,加之木质结构集中连片,火灾易导致建筑实体毁损;受文化多元化的影响,外来文化的冲击,思想观念改变,使人们对吊脚楼缺乏认同感;现代建筑的介入,以及商业活动的发展给吊脚楼建筑的保护带来很大压力。

20.答案 (1)改革开放以前,江苏省城镇化发展缓慢(有下降、停滞等),城镇化水平较低;改革开放以后,江苏省城镇化发展迅速,城镇化水平较高。

(2)环境污染加剧,如空气质量下降、水质下降、噪声污染严重等;土地(耕地)资源锐减;居住条件差;就业困难。

(3)缓解交通拥堵;减少机动车尾气排放,利于缓解大气污染、城市热岛效应。

解析 第(1)题,结合材料和所学知识可知,改革开放以前,江苏省城镇化水平较低,整体发展缓慢。改革开放以后,江苏省城镇化发展迅速,城镇化水平较高。第(2)题,城镇化的过程是城镇建设用地规模扩大和人口由乡村向城镇集中的过程,在这个过程中,会对生态环境、土地、交通、住房等产生很大的影响。第(3)题,江苏省由于城镇化水平较高,城市内交通拥堵、大气污染问题较突出。共享单车是一种绿色出行方式,可以缓解交通拥堵,减少机动车尾气排放,利于缓解大气污染、城市热岛效应,对缓解城镇化问题有一定的作用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024湘教版地理必修第二册练习题

第二章素养综合训练

一、选择题

(2023·辽宁沈阳段测)城市用地是城市常住人口生活和经济活动的承载空间,承载合理的城镇人口和经济规模是衡量城市扩张合理性的重要测度指标。城市扩张人口弹性指数是指研究时间段内城市建设用地面积增长幅度和区域常住城镇人口增长幅度比值。下图示意1990—2020年不同时段内郑州市城市建设用地扩张面积、城市扩张人口弹性指数的变化数据。据此完成1~2题。

1.由图可判断,1990—2020年郑州市常住人口总量变化为( )

A.降—升—降 B.升—降—升

C.持续下降 D.持续上升

2.从常住人口变化来看,郑州市城市建设用地利用集约度最高的时段是( )

A.1990—1995年 B.2000—2005年

C.2005—2010年 D.2015—2020年

(2023·湖南衡阳检测)城乡交错带是城市与乡村两大区域系统相互作用、相互渗透形成的独特空间,也是人地系统矛盾集中的区域之一。下图示意福建省某沿海经济发达城市城乡交错带中土地利用构成变化,该城市城乡交错带的耕地在各阶段持续转出,但是其结构占比稳定在40%左右。据此完成3~4题。

3.1990—2018年,关于该城市城乡交错带的叙述,正确的是( )

A.建设用地先增后减 B.水域面积不断减少

C.草地面积基本不变 D.耕地面积有所增加

4.推测该城市城乡交错带耕地占比特征形成的主要原因是( )

A.外部耕地补充 B.草地、林地转为耕地

C.水域转为耕地 D.城市建设占用耕地少

黄土高原丘陵沟壑区的聚落空间是人们长期以来对自然环境及发展需求适应的结果。专家在陕北某地调研时,将研究区内的聚落空间结构分为四种类型(如下图)。据此完成5~6题。

5.该地向阳缓坡聚落的空间结构最可能为( )

A.台地行列式 B.自由行列式

C.密集斑块式 D.线形展开式

6.与密集斑块式相比,聚落采取自由行列式分布的主要原因是( )

A.降低人口密度 B.顺应自然地势

C.增加公共空间 D.提高通风性能

(2023·吉林长春月考)横断山脉中段的四川省乡城县河谷两岸分布着6 000多座墙体为白色的方形碉房——白藏房。白藏房主要由黏土夯筑,为典型的土木结构房屋,其建筑时间一般选择在晚秋和早春。白藏房墙体较厚,整体为梯形,外墙向内倾斜,内墙垂直,屋顶为平顶(如下图)。每年收获季节,藏族同胞会将山上的白垩土粉末化,加水搅拌成白色土浆装入酥油茶壶,从墙头向下浇灌,直到土墙变白,这被称为“白色灌礼”。读图,完成7~9题。

7.藏族同胞选择晚秋和早春建筑白藏房主要是因为( )

A.该季节晴天少,较为凉爽,适宜劳作

B.该季节空气较干燥,利于墙体晾晒和固化

C.该季节降水较多,房屋易压紧固结

D.该季节气温高,易于取土

8.下列不是当地藏族同胞选择白垩土做原料的原因的是( )

A.就地取材

B.藏族尚白

C.白色吸收太阳辐射多,利于夜晚保温

D.白色反射太阳辐射多,利于白天降温

9.下列关于白藏房的设计的描述,合理的是( )

A.窗户较小,有利于抵御风沙

B.墙体较厚,冬暖夏凉

C.屋顶为平顶,有利于收集雨水

D.房屋上窄下宽,有利于提高土地利用率

(2023·贵州贵阳期中)建筑高度是城市土地利用方式和强度的体现,也是构成整体风貌和历史形态的核心要素,伦敦作为英国乃至世界经济中心,在修建高建筑的同时也对其进行必要的管控。下图为伦敦市75米以上高层建筑增长趋势统计。据此完成10~11题。

10.1990—2022年,伦敦市建筑高度的变化反映了该市( )

A.生态环境改善 B.城市用地紧张

C.城市等级提升 D.逆城市化明显

11.下列功能区中,应对建筑高度进行限制的是( )

A.居住区 B.中心商务区

C.工业区 D.历史文化区

(2023·重庆模拟)乡村作为中国现代化的“稳定器”和“蓄水池”,是国家城镇化建设的重要支撑。农村宅基地承担居住和福利保障功能,既要为驻村居民提供居住服务,还要为进城农民提供必要的社会福利保障,同时也是中国城乡发展及土地利用转型的重要源头之一。下图示意江苏省南部(苏南)地区两种不同城镇化进程下的农村宅基地转型模型。据此完成12~14题。

12.影响城镇化初期苏南地区农村宅基地使用率的主要因素是( )

A.交通条件 B.劳动力价格

C.土地面积 D.城乡差距

13.随着城镇化进程加速,苏南地区农村宅基地( )

A.居住功能强化 B.居住功能弱化

C.空废比重飙升 D.转型进程滞缓

14.推测近年来苏南偏远农村宅基地转型可获得的潜在收益情况及原因分别是( )

A.较高 发展基础薄弱

B.较高 土地价格较高

C.较低 交通条件限制

D.较低 收入水平较低

(2023·江西上饶检测)目前中国人口城镇化已经进入中期发展阶段的后半期(简称“城镇化中后期”),其特点表现在中国流动人口规模由持续上升转为缓慢下降,2017年约22.8%的流动人口回流,且有超七成的回流人口不愿再外出。下图为2010—2019年全国农民工输入地的地区分布变化统计图。据此完成15~16题。

15.根据材料推断,四条曲线中能够代表中国东部地区农民工输入占比的曲线是( )

A.① B.②

C.③ D.④

16.有关中国城镇化中后期人口迁移流动形式转变过程的说法,正确的是( )

A.我国人口迁移趋势减弱

B.中西部地区就地城镇化进程减缓

C.中西部地区就业机会增多,吸引劳动力回流就业

D.人口迁移向东部少数省级行政区聚集的态势改变

二、综合题

17.(2023·广东广州测试)阅读图文材料,完成下列各题。

三岔河古城地处黄土高原和鄂尔多斯高原交界的干旱、半干旱荒漠气候区。800年前,水浅流缓的无定河蜿蜒流经古城边上。由于地壳运动,如今无定河河床下降了61米,地下水位下降了35米。下图为三岔河古城位置示意图。

(1)指出三岔河古城选址的特点,并说明理由。

(2)分析三岔河古城从繁荣走向衰落的自然原因。

18.(2023·湖南常德测试)阅读图文材料,完成下列各题。

关中平原自然条件优越,乡村聚落内部形态呈团聚形。1995年以前区域内粮食以自给为主,农户耕作半径影响了土地开发强度,形成了以聚落为中心的环形土地利用带。下图为1995年前关中平原乡村聚落分布及发展阶段模式示意图。

(1)从开发强度的角度,说明关中平原乡村聚落开发初期土地利用方式空间分化的原因。

(2)说明图中关中平原乡村聚落两个阶段土地资源利用状况发生改变的原因。

(3)有学者推测,随着生产力水平的提升和土地资源日趋紧缺,关中平原乡村聚落会逐步合并,形成以少数较大聚落为核心的乡村聚落体系。请说明这种推测的合理性。

19.(2023·山东枣庄检测)阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 西江千户苗寨,位于贵州省黔东南苗族侗族自治州,由十余个依山而建的自然村寨相连成片,四面环山,梯田依山顺势直连云天,白水河穿寨而过。村民在半山建造独具特色的木结构吊脚楼,千余户吊脚楼随着地势的起伏变化。

材料二 吊脚楼是苗族传统民居建筑,也是我国南方的古老建筑形式之一。苗族人为了适应当地自然地理环境,在30°~70°的斜坡陡坎上,创建了木质结构的吊脚楼。吊脚楼后半部分建于倾斜度较大的山坡上,前半部分以木柱支撑,形成吊脚柱,故称之为吊脚楼。吊脚楼一般有三层:上层储谷,中层住人,下层堆放杂物或圈养牲畜。

材料三 下图为西江千户苗寨所在的位置及吊脚楼景观图。

(1)从地形角度分析西江千户苗寨村落选址的有利条件。

(2)传统民居建筑往往与当地的自然环境相适应,根据材料二分析吊脚楼与当地自然环境的关系。

(3)苗寨吊脚楼建筑的保护面临着严峻的挑战,试简述原因。

20.(2023·河南南阳月考)阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 改革开放以前,在计划经济条件下,受严格的户籍制度影响,江苏省城镇人口的增长主要来源于自然增长,城乡之间的人口流动基本处于停滞状态(图1)。

图1 1949—1978年江苏省城镇化进程

材料二 1978年实施改革开放政策以来,江苏省成为我国经济增长较快、较具活力的省级行政区之一。20世纪80年代苏南地区的乡镇企业迅猛发展,被誉为“苏南模式”。图2表示这一时期江苏省城镇化进程。

图2 改革开放以来江苏省城镇化进程

材料三 公共出行的“最后一千米”问题一直是许多城市交通系统面临的难题。共享单车的投入使用给人们的出行带来了极大的便利。

(1)分别说明改革开放前、后江苏省城镇化过程的主要特点。

(2)说明江苏省城镇化的快速发展对地理环境的不利影响(交通拥堵除外)。

(3)使用共享单车对缓解江苏省城镇化问题的有利影响有哪些

答案:

1.D 2.D 解析 第1题,城市扩张人口弹性指数是指研究时间段内城市建设用地面积增长幅度和区域常住城镇人口增长幅度比值,由图可知,六个发展阶段城市建设用地面积增长均为正数,城市扩张人口弹性指数也都为正数,人口增长幅度也都为正数,郑州市人口一直增长,常住人口总量持续上升,D正确。第2题,城市建设用地利用集约度高体现在用少量的土地容纳大量的人口,城市扩张人口弹性指数越低,建设用地利用集约度越高。六个时间段里,2015—2020年城市扩张人口弹性指数最低,为0.04,因此城市建设用地利用集约度最高,D正确。

3.D 4.A 解析 第3题,耕地在每个阶段转出,但占比还是维持在40%左右,说明外围的土地不断被开垦为耕地,耕地面积有所增加,D正确。第4题,城乡交错带随着城市的发展不断向外推进,外部土地资源不断被开发,转化为耕地,外部耕地补充使得耕地占比稳定,A正确。

5.A 6.B 解析 第5题,该地为向阳缓坡,缓坡发展空间较大,可以多排行列布局,且由于是向阳的缓坡,采光充足、冬季温暖是重要的考虑因素,采用台地行列式分布,依坡而上,能保证前排不会阻挡后排的光照,A正确。第6题,自由行列式聚落多分布于山地、丘陵地带,属于因地制宜,充分利用地形地势布局的聚落,B正确。

7.B 8.C 9.B 解析 第7题,早春和晚秋时气温较高且降水较少,有利于晾晒和固化墙体,此外,结合材料和生活常识可知,早春春播还未开始,晚秋作物已经收割,此阶段处于农闲时节,劳动力充足,居民有足够的时间建筑房屋,B正确;建筑白藏房使用白垩土,不是冻土,取土不受气温影响。第8题,当地山上有白垩土,能够就地取材建造房屋;由材料“这被称为‘白色灌礼’”可知,藏族同胞喜欢且尊敬白色,故用白垩土建筑房屋;结合当地自然环境可知,该地昼夜温差大,白天温度较高,白色房屋能够反射太阳辐射,以达到白天降温的作用,使人们更好地适应当地环境,C符合题意。第9题,该建筑位于横断山区的河谷两岸,风沙不严重;白藏房墙体较厚,冬天能够抵御寒风,起到保暖作用,夏天能够降温,保持凉爽,B正确;此种房屋上窄下宽,利于结构稳定,不易倒塌,与提高土地利用率关系不大;平顶反映当地晴天多、降水少,白藏房平顶还能够为粮食晾晒提供平台,而不是为了收集雨水。

10.B 11.D 解析 第10题,由材料“建筑高度是城市土地利用方式和强度的体现”可知,建筑高度越高,城市土地利用强度越大。1990—2022年,伦敦市建筑高度整体变高,反映了该市城市用地紧张,城市土地利用强度变大,B正确。第11题,历史文化区中多历史建筑物特别是历史标志物,周围建造高层建筑会损害历史环境,或影响观赏历史建筑物的视线,影响观景效果,所以应对建筑高度进行限制,D正确。

12.D 13.B 14.A 解析 第12题,在城镇化水平较低的地区或发展阶段,城乡差距较大,劳动力和生产资料均呈现“向城镇集聚”趋势,宅基地使用率随着到城镇的距离的增加而减少,宅基地使用率与交通条件、劳动力价格和土地面积无关。D正确。第13题,随着城镇化进入加速阶段,城镇化水平大幅度提高,宅基地原本的居住功能会随着城乡融合程度的深入而被弱化,资产属性伴随城乡要素流动而日益凸显,B正确;随着城镇化的加速,市场经济制度的引入,农村居民收入明显提高,城乡差异也逐渐缩小,宅基地的转型进程加快,农村宅基地的空置和废弃比例随着建筑面积及风格的改进而降低,尤其在偏远地区空废率下降明显。第14题,近年来苏南地区正处于城镇化加速期,经济发展较快,城镇化水平较高,城乡差异较小,在“低成本”和“高收益”的双重驱动下,宅基地的功能转型通常始于距离城镇较远和较近的“两端”。在远离城镇的偏远农村,受到交通区位等条件限制,农村发展基础薄弱,农民收入水平较低,宅基地转型可获得的潜在收益相对较高,A正确。

15.A 16.C 解析 第15题,伴随东部地区的产业升级,东部地区对农民工的需求量减少,同时廉价劳动力指向型产业逐渐向中西部转移,中西部地区对农民工的需求量上升,所以我国东部地区农民工输入占比在缓慢下降,A正确。第16题,我国城镇化已经进入中后期阶段,人口迁移流动形式已发生变化,但迁移趋势没有减弱;中西部地区承接东部地区的产业转移,产业发展提供大量的就业岗位,所以人口回流现象不断增多,中西部地区省内由乡村到城市的迁移增多,就地城镇化进程加快,C正确;城城流动向东部少数省级行政区聚集的态势依然明显。

17.答案 (1)选址特点:沿河。理由:地处干旱、半干旱地区,水源是必备条件。

(2)深切河曲造成河床下降,地下水位下降,井水干枯,水源缺乏,导致气候更干旱,古城走向衰落。

解析 第(1)题,据图可知,三岔河古城选址的特点是沿河分布。理由结合三岔河的自然地理特征分析。第(2)题,三岔河古城选址于此的主要原因是此地水源丰富,据材料可知,如今河床下降,地下水位下降,井水干枯,生产生活依赖的水源严重缺乏,导致古城走向了衰落。

18.答案 (1)初期,关中平原人口较少,聚落少,密度低,生产技术较落后,耕作半径有限(小),聚落位于耕作半径中心。随着距聚落距离增大,土地开发成本增大(交通时间延长、交通费用和管理难度提升),开发强度减小,依次分化出园地、高产土地、中低产土地,在耕作半径之外,形成非耕地利用及荒地。

(2)人口的不断增加,农产品需求不断增长,农业技术提高,人们将原中低产田和荒地改造为高产田;农业耕作半径有限(小),为了就近耕作,部分人口迁入到聚落之间的原荒地之上,将之改造为聚落用地。

(3)生产力水平提升,机械化程度提高,农业生产半径增大,粮食可跨区域流通供给,乡村聚落受农业生产半径限制减小;人口增多,土地资源日趋紧张,乡村聚落合并,可以整合土地,节约土地资源。

解析 第(1)(2)题,从图中看,开发初期土地利用方式分为园地、高产土地、中低产土地和非耕地利用及荒地等几种类型。从开发初期到现在,园地、高产土地所占范围增大,中低产土地和非耕地利用及荒地减少甚至消失。产生这种分化的原因与人口数量、生产力水平、交通都有关系。第(3)题,随着生产力水平的提升,生产能力、生产效率越来越高,交通条件越来越好,农业生产不是必须紧邻居住地,乡村聚落对耕地位置的依赖降低,有利于合并;同时聚落合并可以减少建筑物对优良土地的占用,释放更多耕地资源,缓解土地资源日趋紧缺的状况。

19.答案 (1)海拔较高,夏季凉爽;山坡有利于排水;四面环山,冬季山地阻挡冷空气,暖和。

(2)当地地势起伏大,吊脚楼能更好地适应当地的地形;该地植被覆盖率高,可为吊脚楼的建设带来充足材料;该地夏季气候湿热,吊脚楼下层悬空可以通风散热,上层干燥,可以储谷;对自然环境的破坏较少。

(3)吊脚楼建筑工艺的传承逐渐消失;地质崩塌、滑坡及火灾等导致建筑实体毁损;外来文化的冲击,思想观念改变,使人们对吊脚楼缺乏认同感;现代建筑的介入,以及商业活动的发展给吊脚楼建筑的保护带来很大压力。

解析 第(1)题,西江千户苗寨村落选在半山30°~70°的斜坡上,首先是由于当地纬度低,夏季气温高,在半山建造吊脚楼,较为凉爽;其次是由于当地受季风气候的影响,年降水量大,30°~70°的斜坡陡坎上,利于排水;此外,四面环山,冬季高大山体可阻挡冷空气的南下,较为暖和。第(2)题,吊脚楼与当地自然环境的关系可从气候、地形、植被等方面分析。第(3)题,随着社会经济的发展,城镇化的快速推进,大量年轻人进城,吊脚楼建筑工艺的传承逐渐消失;地处我国西南,地势起伏大,夏季降水多,又处在板块的交界处,地质灾害多发,如崩塌、滑坡、泥石流,加之木质结构集中连片,火灾易导致建筑实体毁损;受文化多元化的影响,外来文化的冲击,思想观念改变,使人们对吊脚楼缺乏认同感;现代建筑的介入,以及商业活动的发展给吊脚楼建筑的保护带来很大压力。

20.答案 (1)改革开放以前,江苏省城镇化发展缓慢(有下降、停滞等),城镇化水平较低;改革开放以后,江苏省城镇化发展迅速,城镇化水平较高。

(2)环境污染加剧,如空气质量下降、水质下降、噪声污染严重等;土地(耕地)资源锐减;居住条件差;就业困难。

(3)缓解交通拥堵;减少机动车尾气排放,利于缓解大气污染、城市热岛效应。

解析 第(1)题,结合材料和所学知识可知,改革开放以前,江苏省城镇化水平较低,整体发展缓慢。改革开放以后,江苏省城镇化发展迅速,城镇化水平较高。第(2)题,城镇化的过程是城镇建设用地规模扩大和人口由乡村向城镇集中的过程,在这个过程中,会对生态环境、土地、交通、住房等产生很大的影响。第(3)题,江苏省由于城镇化水平较高,城市内交通拥堵、大气污染问题较突出。共享单车是一种绿色出行方式,可以缓解交通拥堵,减少机动车尾气排放,利于缓解大气污染、城市热岛效应,对缓解城镇化问题有一定的作用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)