山东省威海市乳山市银滩高级中学2023-2024学年高二上学期1月月考生物学试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省威海市乳山市银滩高级中学2023-2024学年高二上学期1月月考生物学试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 960.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-11 18:29:50 | ||

图片预览

文档简介

银滩高级中学2023-2024学年高二上学期1月月考生物试题

考试范围:选择性必修一、二;考试时间:90分钟;

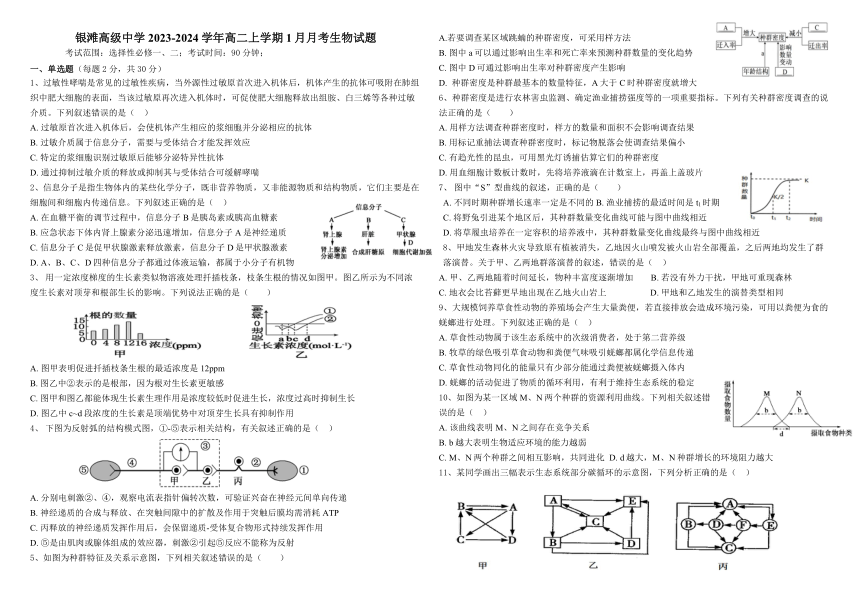

一、单选题(每题2分,共30分)

1、过敏性哮喘是常见的过敏性疾病,当外源性过敏原首次进入机体后,机体产生的抗体可吸附在肺组织中肥大细胞的表面,当该过敏原再次进入机体时,可促使肥大细胞释放出组胺、白三烯等各种过敏介质。下列叙述错误的是( )

A. 过敏原首次进入机体后,会使机体产生相应的浆细胞并分泌相应的抗体

B. 过敏介质属于信息分子,需要与受体结合才能发挥效应

C. 特定的浆细胞识别过敏原后能够分泌特异性抗体

D. 通过抑制过敏介质的释放或抑制其与受体结合可缓解哮喘

2、信息分子是指生物体内的某些化学分子,既非营养物质,又非能源物质和结构物质,它们主要是在细胞间和细胞内传递信息。下列叙述正确的是( )

A. 在血糖平衡的调节过程中,信息分子B是胰岛素或胰高血糖素

B. 应急状态下体内肾上腺素分泌迅速增加,信息分子A是神经递质

C. 信息分子C是促甲状腺激素释放激素,信息分子D是甲状腺激素

D. A、B、C、D四种信息分子都通过体液运输,都属于小分子有机物

3、 用一定浓度梯度的生长素类似物溶液处理扦插枝条,枝条生根的情况如图甲。图乙所示为不同浓度生长素对顶芽和根部生长的影响。下列说法正确的是( )

A. 图甲表明促进扦插枝条生根的最适浓度是12ppm

B. 图乙中②表示的是根部,因为根对生长素更敏感

C. 图甲和图乙都能体现生长素生理作用是浓度较低时促进生长,浓度过高时抑制生长

D. 图乙中c~d段浓度的生长素是顶端优势中对顶芽生长具有抑制作用

4、 下图为反射弧的结构模式图,①-⑤表示相关结构,有关叙述正确的是( )

A. 分别电刺激②、④,观察电流表指针偏转次数,可验证兴奋在神经元间单向传递

B. 神经递质的合成与释放、在突触间隙中的扩散及作用于突触后膜均需消耗ATP

C. 丙释放的神经递质发挥作用后,会保留递质-受体复合物形式持续发挥作用

D. ⑤是由肌肉或腺体组成的效应器,刺激②引起⑤反应不能称为反射

5、如图为种群特征及关系示意图,下列相关叙述错误的是( )

A.若要调查某区域跳蝻的种群密度,可采用样方法

B. 图中a可以通过影响出生率和死亡率来预测种群数量的变化趋势

C. 图中D可通过影响出生率对种群密度产生影响

D. 种群密度是种群最基本的数量特征,A大于C时种群密度就增大

6、种群密度是进行农林害虫监测、确定渔业捕捞强度等的一项重要指标。下列有关种群密度调查的说法正确的是( )

A. 用样方法调查种群密度时,样方的数量和面积不会影响调查结果

B. 用标记重捕法调查种群密度时,标记物脱落会使调查结果偏小

C. 有趋光性的昆虫,可用黑光灯诱捕估算它们的种群密度

D. 用血细胞计数板计数时,先将培养液滴在计数室上,再盖上盖玻片

7、 图中“S”型曲线的叙述,正确的是( )

A. 不同时期种群增长速率一定是不同的B. 渔业捕捞的最适时间是t1时期

C. 将野兔引进某个地区后,其种群数量变化曲线可能与图中曲线相近

D. 将草履虫培养在一定容积的培养液中,其种群数量变化曲线最终与图中曲线相近

8、甲地发生森林火灾导致原有植被消失,乙地因火山喷发被火山岩全部覆盖,之后两地均发生了群落演替。关于甲、乙两地群落演替的叙述,错误的是( )

A. 甲、乙两地随着时间延长,物种丰富度逐渐增加 B. 若没有外力干扰,甲地可重现森林

C. 地衣会比苔藓更早地出现在乙地火山岩上 D. 甲地和乙地发生的演替类型相同

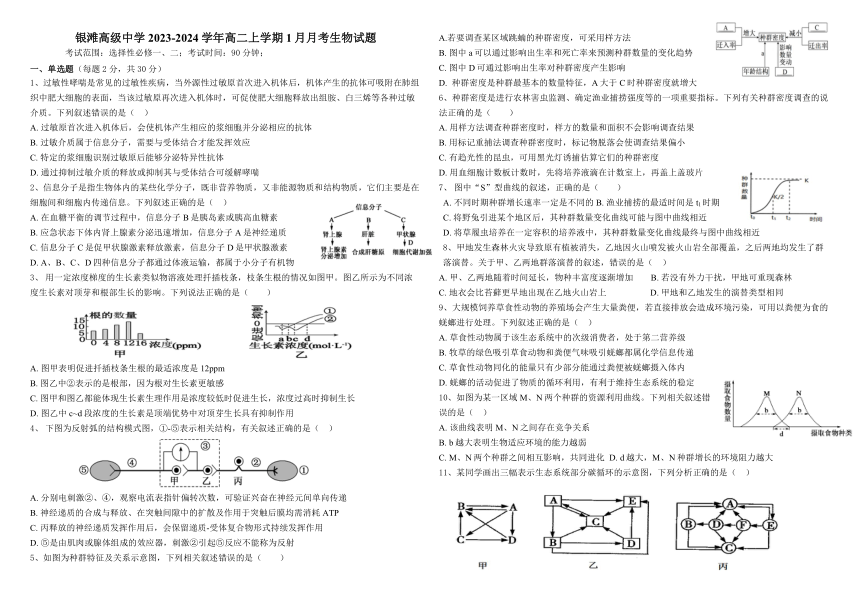

9、大规模饲养草食性动物的养殖场会产生大量粪便,若直接排放会造成环境污染,可用以粪便为食的蜣螂进行处理。下列叙述正确的是( )

A. 草食性动物属于该生态系统中的次级消费者,处于第二营养级

B. 牧草的绿色吸引草食动物和粪便气味吸引蜣螂都属化学信息传递

C. 草食性动物同化的能量只有少部分能通过粪便被蜣螂摄入体内

D. 蜣螂的活动促进了物质的循环利用,有利于维持生态系统的稳定

10、如图为某一区域M、N两个种群的资源利用曲线。下列相关叙述错误的是( )

A. 该曲线表明M、N之间存在竞争关系

B. b越大表明生物适应环境的能力越弱

C. M、N两个种群之间相互影响,共同进化 D. d越大,M、N种群增长的环境阻力越大

11、某同学画出三幅表示生态系统部分碳循环的示意图,下列分析正确的是( )

A. 碳循环只有生产者与非生物环境之间的传递是双向的,所以三幅图中生产者都是A

B. 图甲中C能促进生态系统的物质和能量循环

C. 图乙中A、B、D、E构成群落,碳在其中流动的形式是CO2

D. 若使图甲、图乙、图丙完整表示碳循环,需补充化石燃料燃烧产生CO2

12、细叶榕的种子被鸟吃掉,随同粪便一起排出落在了红壳松的树干或枝丫处后,种子就会萌发生根,并从红壳松中吸取养分,之后幼苗长成粗壮的灌木状缠绕在红壳松上,依靠红壳松的支撑爬到雨林高层接受光照,最终将红壳松缠死。下列叙述错误的是( )

A. 细叶榕借助红壳松争夺更多的光照是自然选择的结果

B. 细叶榕属于生产者和消费者,和红壳松的关系是寄生和种间竞争

C. 鸟粪便中的能量不会随分解者的作用再次进入植物体内

D. 小杜鹃鸟主要生活在林冠层,这是小杜鹃鸟的生态位

13、下图是某生态系统一条食物链中的三个种群一年内能量流动统计的部分数据。有关叙述正确的( )

A. 三个种群组成的食物链是I→II→III

B. 种群Ⅱ全部生物的呼吸消耗能量为5.45107KJ

C. 第二营养级到第三营养级的能量传递效率为14%

D. 不同营养级之间的能量流动以有机物为载体

14、如图是生态系统中碳循环示意图,“→”表示碳的流动方向,下列说法正确的是( )

A. 碳循环进行的同时一定伴随着能量流动

B. 图中A是生产者,B、D、E是消费者

C. E每增加1kg的体重,最多需要25kg的A

D. 碳以二氧化碳的形式在生物群落与无机环境之间及生物群落内部往复循环,这种循环具有全球性

15、养鸡时,在增加营养的基础上,延长光照时间会刺激鸡卵巢的发育和雌激素的分泌,这样就可以大大提高产蛋率。下列有关说法错误的是( )

A. 延长光照对于母鸡属于一种物理信息

B. 光照对母鸡雌激素分泌的调节过程中存在分级调节机制

C. 体现了信息传递具有调节生物的种间关系的作用

D. 参与此过程信息传递的信息分子有神经递质和激素

二、不定项选择题(每题3分,漏选得1分,错选不选得0分)

16、胰岛素是唯一能降低血糖浓度的激素,当血糖浓度升高到一定程度时,胰岛B细胞的分泌量就明显增加。选取健康大鼠,持续电刺激支配其胰岛的副交感神经,测定血液中胰岛素的浓度,结果如图所示。据图分析,下列有关叙述正确的是( )

A. 开始刺激后,胰岛素浓度升高的原因是血糖浓度升高

B. 开始刺激后,大鼠肝糖原合成将加快

C. 经过上述反射过程,胰高血糖素浓度将会升高

D. 该图示表明神经系统也可能参与血糖调节

17、肿瘤细胞膜上的PD-L1蛋白能与T细胞的受体PD-1(程序死亡蛋白-1)结合,抑制T细胞产生免疫活性物质干扰素(一种细胞因子,能抑制肿瘤细胞的增殖),其作用过程如图所示,下列叙述错误的是( )

A. 肿瘤细胞膜上的PD-L1蛋白有利于其逃脱机体的细胞免疫

B. 机体出现肿瘤,这与免疫系统的自稳功能低下有关

C. 过度阻断PD-L1/PD-1的信号通路,一定会降低机体免疫能力

D. PD-L1抗体和PD-1抗体具有肿瘤免疫治疗作用

18、下列有关种群和群落的叙述中,正确的是( )

A. 群落从草本植物阶段演替到灌木阶段,说明草本植物可被灌木完全取代

B. 种群的“J”型增长比“S”型增长更容易达到环境容纳量

C. 群落中不同物种的生态位可能会出现重叠现象

D. 泰山从山腰到山顶依次分布有灌木、草本植物、裸岩,体现了群落的垂直结构

19、如图是某人工鱼塘生态系统的能量流动过程图解,数字表示能量值[单位为103 kJ/(m2·a)]。下列相关叙述错误的是( )

A. 图中“输出”的能量是指各营养级在呼吸作用中以热能形式散失的能量

B. 肉食性动物同化的总能量为2.5×103 kJ/(m2·y)

C. 植食性动物与肉食性动物的能量传递效率约为17.9%

D. 流经该鱼塘生态系统的总能量不只是生产者固定的全部太阳能

20、《说文》云:鹬知天将雨则鸣,故知天文者冠鹬。作为一种中小型涉禽,长趾滨鹬除繁殖期外,常成群或混群活动于湿地、沼泽、稻田与海滩等地,以甲壳动物、昆虫和植物等为食,加强对湿地生态系统的科学管理能提高长趾滨鹬种群数量。下列叙述错误的是( )

A. 长趾滨鹬的鸣叫,属于生态系统中的物理信息

B. 在长趾滨鹬相对集中的区域,采用标记重捕法以估算其数量

C. 长趾滨鹬种群数量增加说明该湿地群落的物种丰富度增加

D. 长趾滨鹬用于自身生长、发育、繁殖的能量即为同化的能量

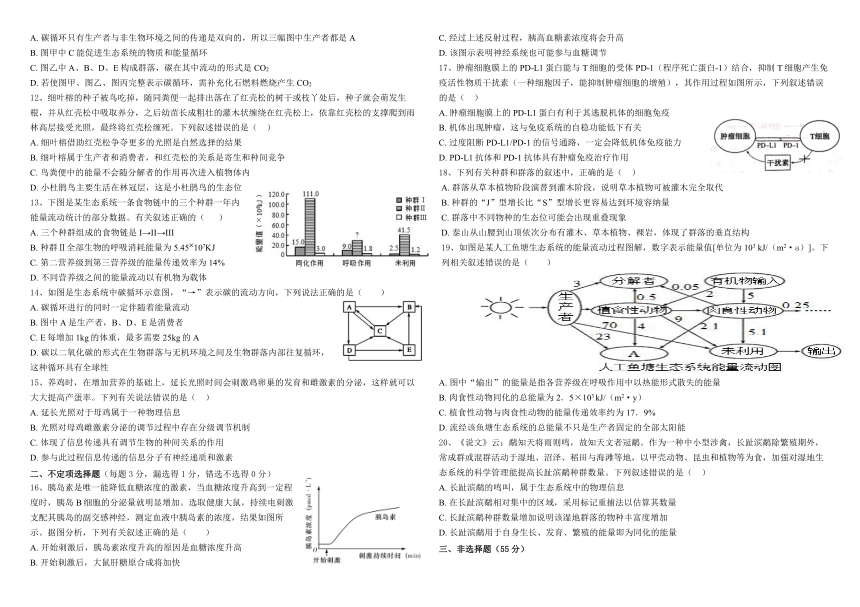

三、非选择题(55分)

21、(14分)(I)下丘脑是人体生命活动调节的枢纽,如下图表示不同刺激引起下丘脑对内环境稳态的调节过程。回答问题:

(1)人体在寒冷环境中,图中激素_____(填字母)的分泌量明显增加,细胞呼吸增强以增加产热量,同时皮肤发生的生理反应是______。

(2)人进食后,血糖浓度升高刺激下丘脑的神经细胞,引起的膜内电位变化是______,最终导致血液中激素D的含量______(填“升高”或“降低”)。

(3)研究发现,尼古丁能增加人体细胞对D的敏感性,增强D对血糖的调节作用。为验证上述结论,将实验鼠随机均分为A、B两组,每天分别注射一定量的尼古丁溶液、生理盐水,相同且适宜条件下饲养3周。然后给各鼠注射等量的葡萄糖溶液,测定半小时后两组鼠血液中D浓度的变化。该实验中给小鼠注射葡萄糖的最终目的是_______,实验后A、B两组鼠血液中D浓度的大小关系是_____。若将实验中的“测定D浓度”改为“测定血糖浓度”,实验过程需将“给各鼠注射等量的葡萄糖溶液”修改为“_______”。

(II)研究显示,糖尿病患者由于大脑海马神经元中蛋白Tau过度磷酸化,导致记忆力减退。细胞自噬能促进过度磷酸化的蛋白Tau降解,该过程受蛋白激酶cPKCγ的调控。为探究相关机理,以小鼠等为材料进行了以下实验。

实验I:探究高糖环境和蛋白激酶cPKCγ对离体小鼠海马神经元自噬的影响。配制含有5mmol/L葡萄糖的培养液模拟正常小鼠的体液环境。将各组细胞分别置于等量培养液中,A组培养液不处理,B组培养液中加入75mmol/L的X试剂1mL,C组培养液中加入75mmol/L葡萄糖溶液1mL。实验结果见图甲。

实验Ⅱ:通过水迷宫实验检测小鼠的记忆能力,连续5天测量4组小鼠的逃避潜伏期,结果见图乙。逃避潜伏期与记忆能力呈负相关,实验中的糖尿病记忆力减退模型小鼠(TD小鼠)通过注射药物STZ制备。

人体中血糖的来源有________(答出2个方面的来源即可)。已知STZ是通过破坏某种细胞引起了小鼠血糖升高,据此推测,这种细胞是__________。

(2)实验I的C组中,在含5mmol/L葡萄糖的培养液中加入75mmol/L葡萄糖溶液后,细胞吸水、体积变大,说明加入该浓度葡萄糖溶液后培养液的渗透压__________(填“升高”或“降低”),B组实验结果可说明渗透压的变化对C组结果__________(填“有”或“没有”)干扰。图甲中A组和C组的实验结果说明蛋白激酶cPKCγ对海马神经元自噬水平的影响是___________

(3)图乙中a、b两条曲线所对应的实验动物分别是____________(填标号)。

①正常小鼠 ②敲除cPKCγ基因的小鼠 ③TD小鼠 ④敲除cPKCγ基因的TD小鼠

(4)对TD小鼠进行干预后,小鼠的记忆能力得到显著提高。基于本研究,写出2种可能的干预思路:______。

22、(6分)水痘是由水痘-带状疱疹病毒(VZV)引起的急性呼吸道传染病,多见于儿童,临床特征为全身出现丘疹、水疱。接种VZV减毒活疫苗(VarV)是预防水痘流行的有效方法。2019年,研究者对某地2007~2015年出生儿童的VarV接种率及水痘发病率进行了调查,结果如图。

回答下列问题:

(1)呼吸道黏膜受损者更易被VZV感染,原因是___。VZV突破第二道防线后,引发机体的___(填“特异性”或“非特异性”)免疫,这个过程体现了免疫系统的___功能。

(2)初次接种疫苗后B淋巴细胞被激活的两个信号是___,再次接种疫苗时,浆细胞的来源是___。

(3)2014年、2015年出生儿童的接种率与发病率数据提示,应及时接种第二剂VarV,原因是___。

23、(15分)(I)图1表示两种类型种群数量变化的曲线。图2是某生态学家对某湖泊中鲫鱼和鲤鱼种群的数量进行了多年的监测结果(λ表示当年种群数量是前一年种群数量的倍数)。请据图回答问题:

(1)一个生物小组对一支试管中酵母菌培养液中的酵母菌数量统计后绘制成的曲线如图1中的甲曲线所示,在统计酵母菌数量时应采取的方法是___________法。在a点之后引起酵母菌数量下降的主要因素可能是_____________________(至少说出两种原因)。

(2)图2中鲫鱼种群在t3后种群数量变化类似于图1中_________曲线的增长类型,鲤鱼种群在t3时的数量___________(填“>”“<”或“=”)t2时的数量。

(3)“植物A→动物B→动物C”是该湖泊生态系统中的一条食物链。调查动物B种群密度:在1hm2范围内,第一次捕获72只,标记并放归;几天后第二次捕获了60只,其中有9只带有标记,则该种群密度是_______________只/hm2。

(II)随着大丰麋鹿国家自然保护区的麋鹿数量增加,核心放养区的生境不断恶化。研究人员以麋鹿核心放养区的中心为调查中心,分别在50m(S50)、100m(S100)、200m(S200)和围栏外5m(Sw)处取大样方(如下图),对狼尾草(主要通过地下茎繁殖,麋鹿喜食其春季返青的嫩茎叶)和植物群落进行调查,结果如下表。请回答下列问题。

(1)建立自然保护区属于生物多样性保护措施中的________________。在大丰滨海湿地设置麋鹿自然保护区,不仅因为该地区湿地面积大,还因为_______________________。保护区中植物、________共同组成生物群落。

(2)研究人员依据实际调查数据建立了麋鹿种群数量变化方程:N(t)=97500/[39+2461e(398.228-0.198t)](t代表引入年数),该方程属于___________模型,利用该模型可预测___________________,为确定合理载畜量提供依据。

(3)根据图示,同一距离大样方位置的确定遵循了___________的原则,各取8个20m×20m大样方的目的是______,最后应在每个大样方中的______________(位置)选取5个1m×1m小样方进行统计。

(4)与非采食区(Sw)相比,采食区植物群落丰富度低但狼尾草种群密度大,可能的原因是_ 。随着麋鹿数量的增加,保护区内的生境不断恶化,试提出一项合理措施以改善目前状况___________。

24(7分)当土地停止耕种时,演替便开始了。在自然状态下,演替会使植被得以恢复,最终发展为稳定的群落。请根据所学的演替知识回答下列问题:

弃耕土地上的演替类型属于______________。原因是是因为______________。该农田退耕前后的变化,说明人类活动对群落演替的影响是____________。

在自然条件下,这片弃耕土地最终发展成为森林群落,在森林中自上而下分别有乔木、灌木和草本植物,这属于群落的______________,这种结构显著提高了群落的______________能力。

在群落中,每种生物都占据着相对稳定的生态位,研究某种动物的生态位,通常要研究它的______________(答出两点即可)等,这样有利于不同生物充分利用环境资源,是群落中物种之间及生物与环境间______________的结果。

25、(13分)(I)某稻-蟹农田生态系统中部分生物类群食物关系如图甲所示。图乙表示以食物链“浮游植物→浮游动物→螃蟹”为研究对象,能量流经第二营养级的各个去向(图中字母a-h表示能量值)。请回答下列问题:

(1)图甲中共有_____________条食物链,若组成生态系统,还缺少_____________成分。

(2)图乙中字母_____________表示浮游动物用于生长发育繁殖的能量,经过字母h流向分解者的能量属于第_________营养级,第三营养级同化的能量的去向中与第二营养级的不同是_____________。

(3)根据图甲的食物网,河蟹原本更多地摄食底栖动物,现因某些因素导致其更多地以浮游植物与杂草为食。在其他条件不变的情况下,发现蟹的数量增加,从能量流动的角度分析,原因是__________________________。

(II)人们向遭受污染的某湿地中引入一些浮游动物(轮虫、桡足类等)、滤食性鱼类和肉食性鱼类来修复该生态系统。图1表示该湿地中部分生物的食物关系,图2表示该湿地中部分能量流动关系,图中的数值表示能量的相对值。回答下列问题。

图1中乌鳢属于第__营养级。图1中滤食性鱼类与浮游动物之间的关系为 _。在食物链“绿藻→鲢鱼→乌鳢”中,与鲢鱼相比,乌鳢的同化量和摄入量的比值明显较高,最可能的原因

是 _。

(2)图2中能量在I、Ⅱ两个营养级间的传递效率约为______(小数点后保留1位数字)。一个营养级的能量不能百分之百流入下一个营养级的原因是 。

(3)水体富营养化会引起水体中某些难以降解的有毒物质增加,一段时间后图1中____ __________体内的该有毒物质浓度将最高。投放一定数量的乌鳢可防止蓝细菌数量爆发性增长的原理是____ 。

月考答案1-15CBCAD CCDDB DDBAC 16-20BD BC C AC BCD

21(I)

【答(II)(1) ①. 食物中糖类的消化吸收、肝糖原分解、脂肪等非糖物质转化

②. 胰岛B细胞

(2) ①. 降低 ②. 没有 ③. 葡萄糖浓度正常时,蛋白激酶cPKCγ对自噬水平无明显影响;在高浓度葡萄糖条件下,蛋白激酶cPKCγ能提高细胞自噬水平

(3)④③

(4)①抑制Tau磷酸化

②提高蛋白激酶cPKCγ的活性;降低血糖(注射胰岛素);提高自噬水平

22

23(I)(1)抽样检测(血细胞计数板计数)营养物质的减少、有害物质积累等(2)乙< (3)480

(II)(1) 就地保护 该地区气候适宜,有丰富的食物来源(,缺乏捕食者) 动物和微生物 (2) 数学 环境容纳量(或K值)

(3) 随机(取样) 取平均值以减少实验误差(或减少实验误差) 四角和正中心

(4) 麋鹿的采食和践踏等因素导致该区域优势种植物减少,甚至被淘汰;狼尾草春季的嫩茎叶被捕食,仍可通过地下茎进行营养繁殖(或麋鹿的采食和践踏使狼尾草的竞争压力下降,易于其通过地下茎繁殖) 轮牧放养;扩大栖息地;适度改造生境;适时迁出

24(1)次生演替 弃耕农田上原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至保留了植物种子或其他繁殖体,所以是次生演替 人类活动使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行

空间结构 对阳光等环境资源的利用

栖息地、食物、天敌、与其他物种的关系 协同进化

(I)(1))5 分解者和非生物的物质和能量

d(或c-g) 一 没有流向下一营养级

食物链变短,能量传递过程中损耗的能量减少,流向螃蟹的能量增多

(II).(1) 三、四 捕食和种间竞争

鲢鱼摄入的绿藻含大量纤维素,不易消化吸收,大量能量随粪便排出,而乌鳢摄入的鲢鱼易于消化吸收,随粪便排出的能量少

(2) 3.6% 每个营养级的能量都会有一部分通过呼吸作用以热能形式散失和流入分解者 (3) 乌鳢等肉食性鱼类 乌鳢捕食滤食性鱼类,导致浮游动物数量增加,大量捕食蓝细菌,从而抑制蓝细菌数量的增加

考试范围:选择性必修一、二;考试时间:90分钟;

一、单选题(每题2分,共30分)

1、过敏性哮喘是常见的过敏性疾病,当外源性过敏原首次进入机体后,机体产生的抗体可吸附在肺组织中肥大细胞的表面,当该过敏原再次进入机体时,可促使肥大细胞释放出组胺、白三烯等各种过敏介质。下列叙述错误的是( )

A. 过敏原首次进入机体后,会使机体产生相应的浆细胞并分泌相应的抗体

B. 过敏介质属于信息分子,需要与受体结合才能发挥效应

C. 特定的浆细胞识别过敏原后能够分泌特异性抗体

D. 通过抑制过敏介质的释放或抑制其与受体结合可缓解哮喘

2、信息分子是指生物体内的某些化学分子,既非营养物质,又非能源物质和结构物质,它们主要是在细胞间和细胞内传递信息。下列叙述正确的是( )

A. 在血糖平衡的调节过程中,信息分子B是胰岛素或胰高血糖素

B. 应急状态下体内肾上腺素分泌迅速增加,信息分子A是神经递质

C. 信息分子C是促甲状腺激素释放激素,信息分子D是甲状腺激素

D. A、B、C、D四种信息分子都通过体液运输,都属于小分子有机物

3、 用一定浓度梯度的生长素类似物溶液处理扦插枝条,枝条生根的情况如图甲。图乙所示为不同浓度生长素对顶芽和根部生长的影响。下列说法正确的是( )

A. 图甲表明促进扦插枝条生根的最适浓度是12ppm

B. 图乙中②表示的是根部,因为根对生长素更敏感

C. 图甲和图乙都能体现生长素生理作用是浓度较低时促进生长,浓度过高时抑制生长

D. 图乙中c~d段浓度的生长素是顶端优势中对顶芽生长具有抑制作用

4、 下图为反射弧的结构模式图,①-⑤表示相关结构,有关叙述正确的是( )

A. 分别电刺激②、④,观察电流表指针偏转次数,可验证兴奋在神经元间单向传递

B. 神经递质的合成与释放、在突触间隙中的扩散及作用于突触后膜均需消耗ATP

C. 丙释放的神经递质发挥作用后,会保留递质-受体复合物形式持续发挥作用

D. ⑤是由肌肉或腺体组成的效应器,刺激②引起⑤反应不能称为反射

5、如图为种群特征及关系示意图,下列相关叙述错误的是( )

A.若要调查某区域跳蝻的种群密度,可采用样方法

B. 图中a可以通过影响出生率和死亡率来预测种群数量的变化趋势

C. 图中D可通过影响出生率对种群密度产生影响

D. 种群密度是种群最基本的数量特征,A大于C时种群密度就增大

6、种群密度是进行农林害虫监测、确定渔业捕捞强度等的一项重要指标。下列有关种群密度调查的说法正确的是( )

A. 用样方法调查种群密度时,样方的数量和面积不会影响调查结果

B. 用标记重捕法调查种群密度时,标记物脱落会使调查结果偏小

C. 有趋光性的昆虫,可用黑光灯诱捕估算它们的种群密度

D. 用血细胞计数板计数时,先将培养液滴在计数室上,再盖上盖玻片

7、 图中“S”型曲线的叙述,正确的是( )

A. 不同时期种群增长速率一定是不同的B. 渔业捕捞的最适时间是t1时期

C. 将野兔引进某个地区后,其种群数量变化曲线可能与图中曲线相近

D. 将草履虫培养在一定容积的培养液中,其种群数量变化曲线最终与图中曲线相近

8、甲地发生森林火灾导致原有植被消失,乙地因火山喷发被火山岩全部覆盖,之后两地均发生了群落演替。关于甲、乙两地群落演替的叙述,错误的是( )

A. 甲、乙两地随着时间延长,物种丰富度逐渐增加 B. 若没有外力干扰,甲地可重现森林

C. 地衣会比苔藓更早地出现在乙地火山岩上 D. 甲地和乙地发生的演替类型相同

9、大规模饲养草食性动物的养殖场会产生大量粪便,若直接排放会造成环境污染,可用以粪便为食的蜣螂进行处理。下列叙述正确的是( )

A. 草食性动物属于该生态系统中的次级消费者,处于第二营养级

B. 牧草的绿色吸引草食动物和粪便气味吸引蜣螂都属化学信息传递

C. 草食性动物同化的能量只有少部分能通过粪便被蜣螂摄入体内

D. 蜣螂的活动促进了物质的循环利用,有利于维持生态系统的稳定

10、如图为某一区域M、N两个种群的资源利用曲线。下列相关叙述错误的是( )

A. 该曲线表明M、N之间存在竞争关系

B. b越大表明生物适应环境的能力越弱

C. M、N两个种群之间相互影响,共同进化 D. d越大,M、N种群增长的环境阻力越大

11、某同学画出三幅表示生态系统部分碳循环的示意图,下列分析正确的是( )

A. 碳循环只有生产者与非生物环境之间的传递是双向的,所以三幅图中生产者都是A

B. 图甲中C能促进生态系统的物质和能量循环

C. 图乙中A、B、D、E构成群落,碳在其中流动的形式是CO2

D. 若使图甲、图乙、图丙完整表示碳循环,需补充化石燃料燃烧产生CO2

12、细叶榕的种子被鸟吃掉,随同粪便一起排出落在了红壳松的树干或枝丫处后,种子就会萌发生根,并从红壳松中吸取养分,之后幼苗长成粗壮的灌木状缠绕在红壳松上,依靠红壳松的支撑爬到雨林高层接受光照,最终将红壳松缠死。下列叙述错误的是( )

A. 细叶榕借助红壳松争夺更多的光照是自然选择的结果

B. 细叶榕属于生产者和消费者,和红壳松的关系是寄生和种间竞争

C. 鸟粪便中的能量不会随分解者的作用再次进入植物体内

D. 小杜鹃鸟主要生活在林冠层,这是小杜鹃鸟的生态位

13、下图是某生态系统一条食物链中的三个种群一年内能量流动统计的部分数据。有关叙述正确的( )

A. 三个种群组成的食物链是I→II→III

B. 种群Ⅱ全部生物的呼吸消耗能量为5.45107KJ

C. 第二营养级到第三营养级的能量传递效率为14%

D. 不同营养级之间的能量流动以有机物为载体

14、如图是生态系统中碳循环示意图,“→”表示碳的流动方向,下列说法正确的是( )

A. 碳循环进行的同时一定伴随着能量流动

B. 图中A是生产者,B、D、E是消费者

C. E每增加1kg的体重,最多需要25kg的A

D. 碳以二氧化碳的形式在生物群落与无机环境之间及生物群落内部往复循环,这种循环具有全球性

15、养鸡时,在增加营养的基础上,延长光照时间会刺激鸡卵巢的发育和雌激素的分泌,这样就可以大大提高产蛋率。下列有关说法错误的是( )

A. 延长光照对于母鸡属于一种物理信息

B. 光照对母鸡雌激素分泌的调节过程中存在分级调节机制

C. 体现了信息传递具有调节生物的种间关系的作用

D. 参与此过程信息传递的信息分子有神经递质和激素

二、不定项选择题(每题3分,漏选得1分,错选不选得0分)

16、胰岛素是唯一能降低血糖浓度的激素,当血糖浓度升高到一定程度时,胰岛B细胞的分泌量就明显增加。选取健康大鼠,持续电刺激支配其胰岛的副交感神经,测定血液中胰岛素的浓度,结果如图所示。据图分析,下列有关叙述正确的是( )

A. 开始刺激后,胰岛素浓度升高的原因是血糖浓度升高

B. 开始刺激后,大鼠肝糖原合成将加快

C. 经过上述反射过程,胰高血糖素浓度将会升高

D. 该图示表明神经系统也可能参与血糖调节

17、肿瘤细胞膜上的PD-L1蛋白能与T细胞的受体PD-1(程序死亡蛋白-1)结合,抑制T细胞产生免疫活性物质干扰素(一种细胞因子,能抑制肿瘤细胞的增殖),其作用过程如图所示,下列叙述错误的是( )

A. 肿瘤细胞膜上的PD-L1蛋白有利于其逃脱机体的细胞免疫

B. 机体出现肿瘤,这与免疫系统的自稳功能低下有关

C. 过度阻断PD-L1/PD-1的信号通路,一定会降低机体免疫能力

D. PD-L1抗体和PD-1抗体具有肿瘤免疫治疗作用

18、下列有关种群和群落的叙述中,正确的是( )

A. 群落从草本植物阶段演替到灌木阶段,说明草本植物可被灌木完全取代

B. 种群的“J”型增长比“S”型增长更容易达到环境容纳量

C. 群落中不同物种的生态位可能会出现重叠现象

D. 泰山从山腰到山顶依次分布有灌木、草本植物、裸岩,体现了群落的垂直结构

19、如图是某人工鱼塘生态系统的能量流动过程图解,数字表示能量值[单位为103 kJ/(m2·a)]。下列相关叙述错误的是( )

A. 图中“输出”的能量是指各营养级在呼吸作用中以热能形式散失的能量

B. 肉食性动物同化的总能量为2.5×103 kJ/(m2·y)

C. 植食性动物与肉食性动物的能量传递效率约为17.9%

D. 流经该鱼塘生态系统的总能量不只是生产者固定的全部太阳能

20、《说文》云:鹬知天将雨则鸣,故知天文者冠鹬。作为一种中小型涉禽,长趾滨鹬除繁殖期外,常成群或混群活动于湿地、沼泽、稻田与海滩等地,以甲壳动物、昆虫和植物等为食,加强对湿地生态系统的科学管理能提高长趾滨鹬种群数量。下列叙述错误的是( )

A. 长趾滨鹬的鸣叫,属于生态系统中的物理信息

B. 在长趾滨鹬相对集中的区域,采用标记重捕法以估算其数量

C. 长趾滨鹬种群数量增加说明该湿地群落的物种丰富度增加

D. 长趾滨鹬用于自身生长、发育、繁殖的能量即为同化的能量

三、非选择题(55分)

21、(14分)(I)下丘脑是人体生命活动调节的枢纽,如下图表示不同刺激引起下丘脑对内环境稳态的调节过程。回答问题:

(1)人体在寒冷环境中,图中激素_____(填字母)的分泌量明显增加,细胞呼吸增强以增加产热量,同时皮肤发生的生理反应是______。

(2)人进食后,血糖浓度升高刺激下丘脑的神经细胞,引起的膜内电位变化是______,最终导致血液中激素D的含量______(填“升高”或“降低”)。

(3)研究发现,尼古丁能增加人体细胞对D的敏感性,增强D对血糖的调节作用。为验证上述结论,将实验鼠随机均分为A、B两组,每天分别注射一定量的尼古丁溶液、生理盐水,相同且适宜条件下饲养3周。然后给各鼠注射等量的葡萄糖溶液,测定半小时后两组鼠血液中D浓度的变化。该实验中给小鼠注射葡萄糖的最终目的是_______,实验后A、B两组鼠血液中D浓度的大小关系是_____。若将实验中的“测定D浓度”改为“测定血糖浓度”,实验过程需将“给各鼠注射等量的葡萄糖溶液”修改为“_______”。

(II)研究显示,糖尿病患者由于大脑海马神经元中蛋白Tau过度磷酸化,导致记忆力减退。细胞自噬能促进过度磷酸化的蛋白Tau降解,该过程受蛋白激酶cPKCγ的调控。为探究相关机理,以小鼠等为材料进行了以下实验。

实验I:探究高糖环境和蛋白激酶cPKCγ对离体小鼠海马神经元自噬的影响。配制含有5mmol/L葡萄糖的培养液模拟正常小鼠的体液环境。将各组细胞分别置于等量培养液中,A组培养液不处理,B组培养液中加入75mmol/L的X试剂1mL,C组培养液中加入75mmol/L葡萄糖溶液1mL。实验结果见图甲。

实验Ⅱ:通过水迷宫实验检测小鼠的记忆能力,连续5天测量4组小鼠的逃避潜伏期,结果见图乙。逃避潜伏期与记忆能力呈负相关,实验中的糖尿病记忆力减退模型小鼠(TD小鼠)通过注射药物STZ制备。

人体中血糖的来源有________(答出2个方面的来源即可)。已知STZ是通过破坏某种细胞引起了小鼠血糖升高,据此推测,这种细胞是__________。

(2)实验I的C组中,在含5mmol/L葡萄糖的培养液中加入75mmol/L葡萄糖溶液后,细胞吸水、体积变大,说明加入该浓度葡萄糖溶液后培养液的渗透压__________(填“升高”或“降低”),B组实验结果可说明渗透压的变化对C组结果__________(填“有”或“没有”)干扰。图甲中A组和C组的实验结果说明蛋白激酶cPKCγ对海马神经元自噬水平的影响是___________

(3)图乙中a、b两条曲线所对应的实验动物分别是____________(填标号)。

①正常小鼠 ②敲除cPKCγ基因的小鼠 ③TD小鼠 ④敲除cPKCγ基因的TD小鼠

(4)对TD小鼠进行干预后,小鼠的记忆能力得到显著提高。基于本研究,写出2种可能的干预思路:______。

22、(6分)水痘是由水痘-带状疱疹病毒(VZV)引起的急性呼吸道传染病,多见于儿童,临床特征为全身出现丘疹、水疱。接种VZV减毒活疫苗(VarV)是预防水痘流行的有效方法。2019年,研究者对某地2007~2015年出生儿童的VarV接种率及水痘发病率进行了调查,结果如图。

回答下列问题:

(1)呼吸道黏膜受损者更易被VZV感染,原因是___。VZV突破第二道防线后,引发机体的___(填“特异性”或“非特异性”)免疫,这个过程体现了免疫系统的___功能。

(2)初次接种疫苗后B淋巴细胞被激活的两个信号是___,再次接种疫苗时,浆细胞的来源是___。

(3)2014年、2015年出生儿童的接种率与发病率数据提示,应及时接种第二剂VarV,原因是___。

23、(15分)(I)图1表示两种类型种群数量变化的曲线。图2是某生态学家对某湖泊中鲫鱼和鲤鱼种群的数量进行了多年的监测结果(λ表示当年种群数量是前一年种群数量的倍数)。请据图回答问题:

(1)一个生物小组对一支试管中酵母菌培养液中的酵母菌数量统计后绘制成的曲线如图1中的甲曲线所示,在统计酵母菌数量时应采取的方法是___________法。在a点之后引起酵母菌数量下降的主要因素可能是_____________________(至少说出两种原因)。

(2)图2中鲫鱼种群在t3后种群数量变化类似于图1中_________曲线的增长类型,鲤鱼种群在t3时的数量___________(填“>”“<”或“=”)t2时的数量。

(3)“植物A→动物B→动物C”是该湖泊生态系统中的一条食物链。调查动物B种群密度:在1hm2范围内,第一次捕获72只,标记并放归;几天后第二次捕获了60只,其中有9只带有标记,则该种群密度是_______________只/hm2。

(II)随着大丰麋鹿国家自然保护区的麋鹿数量增加,核心放养区的生境不断恶化。研究人员以麋鹿核心放养区的中心为调查中心,分别在50m(S50)、100m(S100)、200m(S200)和围栏外5m(Sw)处取大样方(如下图),对狼尾草(主要通过地下茎繁殖,麋鹿喜食其春季返青的嫩茎叶)和植物群落进行调查,结果如下表。请回答下列问题。

(1)建立自然保护区属于生物多样性保护措施中的________________。在大丰滨海湿地设置麋鹿自然保护区,不仅因为该地区湿地面积大,还因为_______________________。保护区中植物、________共同组成生物群落。

(2)研究人员依据实际调查数据建立了麋鹿种群数量变化方程:N(t)=97500/[39+2461e(398.228-0.198t)](t代表引入年数),该方程属于___________模型,利用该模型可预测___________________,为确定合理载畜量提供依据。

(3)根据图示,同一距离大样方位置的确定遵循了___________的原则,各取8个20m×20m大样方的目的是______,最后应在每个大样方中的______________(位置)选取5个1m×1m小样方进行统计。

(4)与非采食区(Sw)相比,采食区植物群落丰富度低但狼尾草种群密度大,可能的原因是_ 。随着麋鹿数量的增加,保护区内的生境不断恶化,试提出一项合理措施以改善目前状况___________。

24(7分)当土地停止耕种时,演替便开始了。在自然状态下,演替会使植被得以恢复,最终发展为稳定的群落。请根据所学的演替知识回答下列问题:

弃耕土地上的演替类型属于______________。原因是是因为______________。该农田退耕前后的变化,说明人类活动对群落演替的影响是____________。

在自然条件下,这片弃耕土地最终发展成为森林群落,在森林中自上而下分别有乔木、灌木和草本植物,这属于群落的______________,这种结构显著提高了群落的______________能力。

在群落中,每种生物都占据着相对稳定的生态位,研究某种动物的生态位,通常要研究它的______________(答出两点即可)等,这样有利于不同生物充分利用环境资源,是群落中物种之间及生物与环境间______________的结果。

25、(13分)(I)某稻-蟹农田生态系统中部分生物类群食物关系如图甲所示。图乙表示以食物链“浮游植物→浮游动物→螃蟹”为研究对象,能量流经第二营养级的各个去向(图中字母a-h表示能量值)。请回答下列问题:

(1)图甲中共有_____________条食物链,若组成生态系统,还缺少_____________成分。

(2)图乙中字母_____________表示浮游动物用于生长发育繁殖的能量,经过字母h流向分解者的能量属于第_________营养级,第三营养级同化的能量的去向中与第二营养级的不同是_____________。

(3)根据图甲的食物网,河蟹原本更多地摄食底栖动物,现因某些因素导致其更多地以浮游植物与杂草为食。在其他条件不变的情况下,发现蟹的数量增加,从能量流动的角度分析,原因是__________________________。

(II)人们向遭受污染的某湿地中引入一些浮游动物(轮虫、桡足类等)、滤食性鱼类和肉食性鱼类来修复该生态系统。图1表示该湿地中部分生物的食物关系,图2表示该湿地中部分能量流动关系,图中的数值表示能量的相对值。回答下列问题。

图1中乌鳢属于第__营养级。图1中滤食性鱼类与浮游动物之间的关系为 _。在食物链“绿藻→鲢鱼→乌鳢”中,与鲢鱼相比,乌鳢的同化量和摄入量的比值明显较高,最可能的原因

是 _。

(2)图2中能量在I、Ⅱ两个营养级间的传递效率约为______(小数点后保留1位数字)。一个营养级的能量不能百分之百流入下一个营养级的原因是 。

(3)水体富营养化会引起水体中某些难以降解的有毒物质增加,一段时间后图1中____ __________体内的该有毒物质浓度将最高。投放一定数量的乌鳢可防止蓝细菌数量爆发性增长的原理是____ 。

月考答案1-15CBCAD CCDDB DDBAC 16-20BD BC C AC BCD

21(I)

【答(II)(1) ①. 食物中糖类的消化吸收、肝糖原分解、脂肪等非糖物质转化

②. 胰岛B细胞

(2) ①. 降低 ②. 没有 ③. 葡萄糖浓度正常时,蛋白激酶cPKCγ对自噬水平无明显影响;在高浓度葡萄糖条件下,蛋白激酶cPKCγ能提高细胞自噬水平

(3)④③

(4)①抑制Tau磷酸化

②提高蛋白激酶cPKCγ的活性;降低血糖(注射胰岛素);提高自噬水平

22

23(I)(1)抽样检测(血细胞计数板计数)营养物质的减少、有害物质积累等(2)乙< (3)480

(II)(1) 就地保护 该地区气候适宜,有丰富的食物来源(,缺乏捕食者) 动物和微生物 (2) 数学 环境容纳量(或K值)

(3) 随机(取样) 取平均值以减少实验误差(或减少实验误差) 四角和正中心

(4) 麋鹿的采食和践踏等因素导致该区域优势种植物减少,甚至被淘汰;狼尾草春季的嫩茎叶被捕食,仍可通过地下茎进行营养繁殖(或麋鹿的采食和践踏使狼尾草的竞争压力下降,易于其通过地下茎繁殖) 轮牧放养;扩大栖息地;适度改造生境;适时迁出

24(1)次生演替 弃耕农田上原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至保留了植物种子或其他繁殖体,所以是次生演替 人类活动使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行

空间结构 对阳光等环境资源的利用

栖息地、食物、天敌、与其他物种的关系 协同进化

(I)(1))5 分解者和非生物的物质和能量

d(或c-g) 一 没有流向下一营养级

食物链变短,能量传递过程中损耗的能量减少,流向螃蟹的能量增多

(II).(1) 三、四 捕食和种间竞争

鲢鱼摄入的绿藻含大量纤维素,不易消化吸收,大量能量随粪便排出,而乌鳢摄入的鲢鱼易于消化吸收,随粪便排出的能量少

(2) 3.6% 每个营养级的能量都会有一部分通过呼吸作用以热能形式散失和流入分解者 (3) 乌鳢等肉食性鱼类 乌鳢捕食滤食性鱼类,导致浮游动物数量增加,大量捕食蓝细菌,从而抑制蓝细菌数量的增加

同课章节目录