人教版九年级语文上册:16中国人失掉自信力了吗课件

文档属性

| 名称 | 人教版九年级语文上册:16中国人失掉自信力了吗课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 452.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-06-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。1 有人说,中国正以矫健的步伐迈进世界强国之林,申奥成功、加入WTO、载人航天等等,中国人感到从未有过的幸福、自豪与骄傲;然而,70多年前的中国是怎样的面貌呢?那时的中国人又是怎样的精神状态呢?当时,有一位思想的巨人、顽强的战士,以犀利的目光洞悉着这一切,一次次振臂呐喊、一次次冲锋陷阵——他,就是鲁迅先生。

今天,我们来学习他的一篇杂文《中国人失掉自信力了吗》,看看我们能从中得到什么新的启发,学到怎样的做人、作文的方法。 1中国人失掉自信力了吗鲁迅1驳论与立论

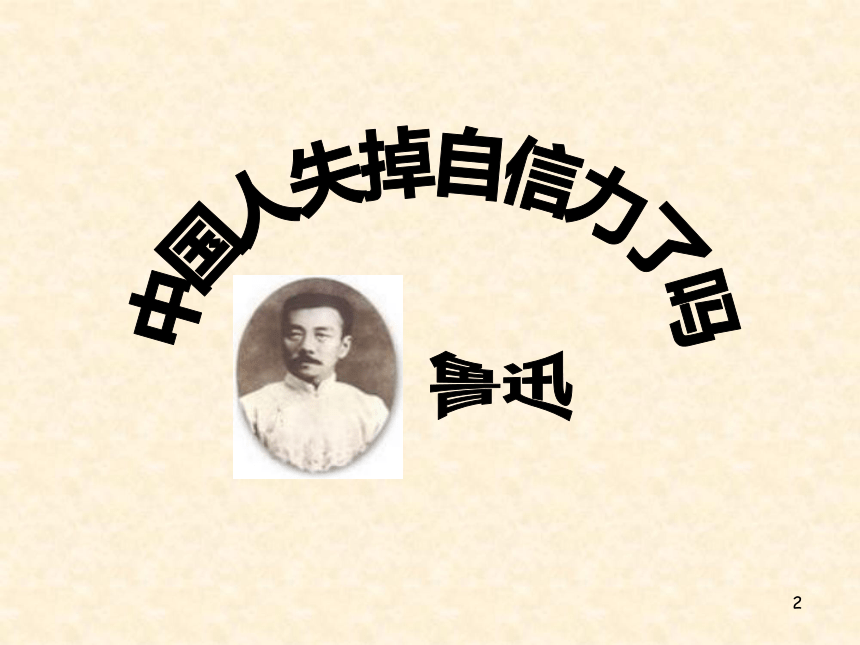

议论文从论证的方式看,一般可分为立论和驳论两种。胤

※立论:就一定的事件或问题,提出并阐明自己的见解或主张

※驳论:就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的、甚至反动的见解或主张。一般说来,批驳对方的论点主要有三种方式:

一、直接批驳对方的论点

二、批驳对方论据

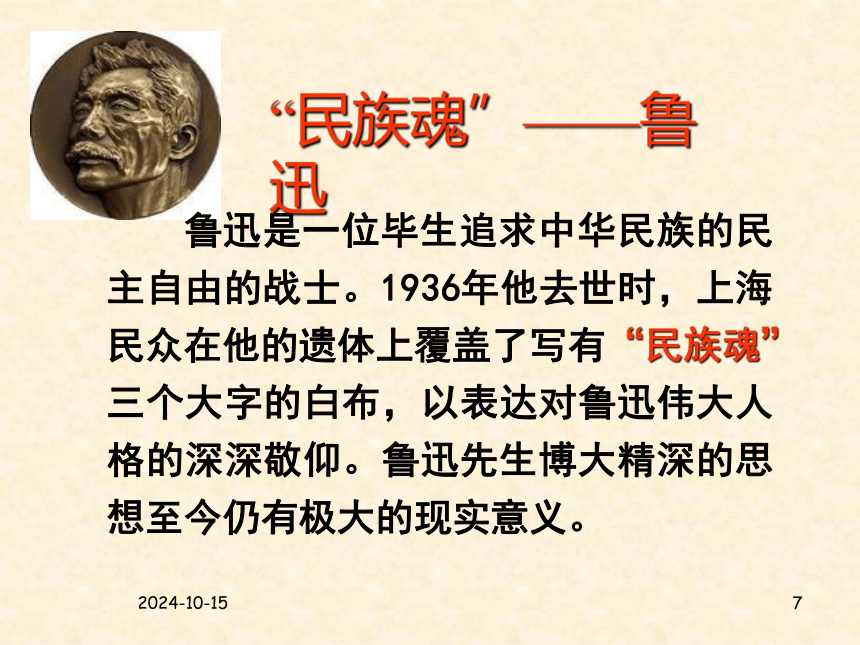

三、批驳对方论证 2018-12-11112018-12-111“民族魂”——鲁迅2018-12-111 鲁迅是一位毕生追求中华民族的民主自由的战士。1936年他去世时,上海民众在他的遗体上覆盖了写有“民族魂”三个大字的白布,以表达对鲁迅伟大人格的深深敬仰。鲁迅先生博大精深的思想至今仍有极大的现实意义。“民族魂”——鲁迅写作背景

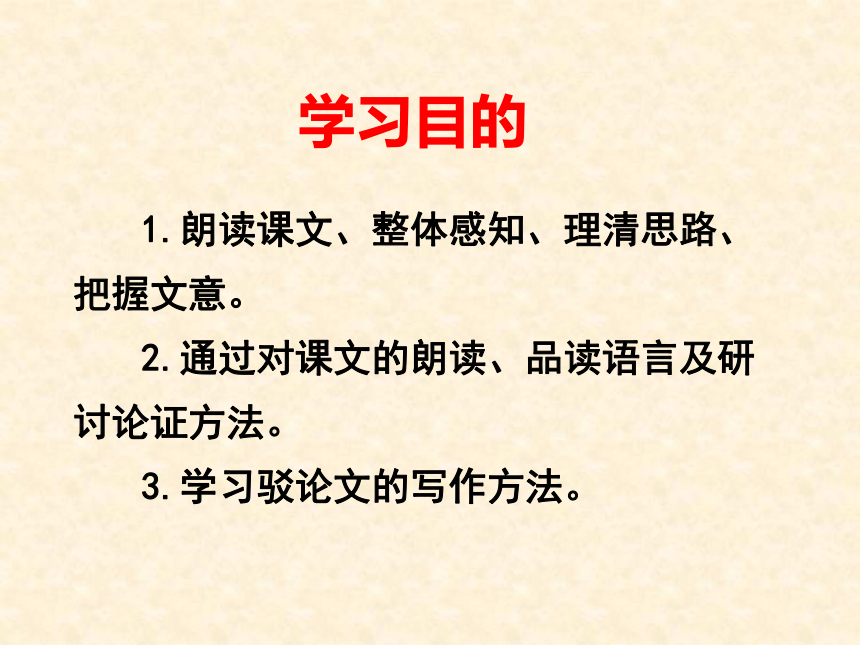

这篇驳论文写于1934年9月25日,正是“九·一八”事变三周年之后。“九·一八”以后,东北沦陷,国民党的官僚政客和社会“名人”却在北京等地多次举行“法会”,祈祷“解救国难”。当时颇有影响的资产阶级报纸《大公报》也散布“中国人失去了自信力”的失败主义论调。资产阶级的走狗文人,也一口一声狂吠“中国人失掉自信力了”。究竟是什么样的中国人失掉自信力了呢?为了批驳对抗日前途的这种悲观论调,鼓舞民族的自信心,鲁迅先生写了这篇文章。学习目的1.朗读课文、整体感知、理清思路、把握文意。

2.通过对课文的朗读、品读语言及研讨论证方法。

3.学习驳论文的写作方法。慨叹:

玄虚:

渺茫:

诓骗:怀古伤今:

为民请命:

地大物博:

自欺欺人:

摧残:

舍身求法:

前仆后继:感叹。虚幻不实,神秘莫测。本课是因没有把握而难以预期。说谎骗人。追念古代的事情,因现在的事而悲伤。 替老百姓申诉痛苦。 土地广大,物产丰富。 既欺骗了自己也欺骗别人。 使身体、精神等蒙受严重损失。 比喻为了追求真理而不惜牺牲个人的生命。 前面的人倒下,后面的人继续跟上去。形容英勇奋斗,不怕牺牲。解释下列词语自主学习1.对方的错误观点是什么?

2.为了论证谬论,敌方提出了什么论据?

3.作者为什么认为“中国人失掉自信力”这论点是错误的?

4.作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”?

5.第5段有一段加点的文字,国民党检察官曾删掉这段文字,这说明什么?

6.作者正面提出的观点是什么?

7.作者提出观点的依据是什么?

8.理清文章结构层次。 第一步:就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步:一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决。合作交流展示准备1.对方的错误观点是什么?(1)组

2.为了论证谬论,敌方提出了什么论据? (2-3)组

3.作者为什么认为“中国人失掉自信力”这论点是错误的? (4-5)组

4.作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”? (6-7)组

5.第5段有一段加点的文字,国民党检察官曾删掉这段文字,这说明什么? (8-9)组

6.作者正面提出的观点是什么?(10)组

7.作者提出观点的依据是什么?(11)组

8.理清文章结构层次。(12-14)组展示点评1.对方的错误观点是什么?(1)组1号

2.为了论证谬论,敌方提出了什么论据? (2-3)组3号

3.作者为什么认为“中国人失掉自信力”这论点是错误的? (4-5)组5号

4.作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”? (6-7)组6号

5.第5段有一段加点的文字,国民党检察官曾删掉这段文字,这说明什么? (8-9)组4号

6.作者正面提出的观点是什么?(10)组2号

7.作者提出观点的依据是什么?(11)组3号

8.理清文章结构层次。(12-14)组5号2018-12-111展示点评1、对方的错误观点是什么? (1)组1号 (1)自夸“地大物博”

(2)只希望“国联”

(3)一味求神拜佛

2、为了论证谬论,敌方提出了什么论据?(2-3)组3号

中国人失掉自信力了

3、作者为什么认为“中国人失掉自信力”这论点是错误的?(4-5)组5号 因为“中国人”先信“地”、信“物”、再信“国联”、最后“信神”,就是没信过自己,失掉的也是“他信力”,现在“既不夸自己地大物博”,“也不信国联”,“只一味求神拜佛”是在发展着自欺力。都不能证明“失掉自信力”,因而作者认为“中国人失掉自信力”这个观点是错误的。

2018-12-1114、作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”?(6-7)组6号

首先承认对方说的是事实,但通过分析事实后,发现对方要说的其实不是自信力的问题,这样,对方的观点就不存在了。

这是驳论的一种方式,由真实存在的依据推导出错误的结论,从而证明对方的观点是错误的。指出对方论据证明论点的过程不成立,这是驳论证。它欲擒故纵,先“抬”后“贬”,好像抖包袱,吊起读者的胃口,达到讽刺的效果。

要驳论证,关键要能透过现象看本质,因为对方或因为己方利益或因为认识上的局限,往往用事实掩盖了真相,这就需要作者能拨乱反正。因此驳论证比驳论点、驳论据更能体现智慧的力量。15、第5段有一段加点的文字,国民党检察官曾删掉这段文字,这说明什么?(8-9)组4号

明确:“求神拜佛”恐怕是国民党在山穷水尽时自欺和欺人的最后一招。鲁迅是个现实感很强的人,他一针见血地指出“求神拜佛”的危害和严重后果,这自然触到了国民党的痛处,并且,让他们陷入捉襟见肘的境地。所以,检察官惟恐去之而不及。

从加点文字也可以看到鲁迅的境况,但鲁迅却不惮于在枪林弹雨中为民众奔走呼号,其无私无畏的精神令人敬佩。16、作者正面提出的观点是什么?(10)组2号

我们有并不失掉自信力的中国人在7、作者提出观点的依据是什么?(11)组3号

从古至今满怀自信的“中国的脊梁” :

(1)埋头苦干的人

(2)拼命硬干的人

(3)为民请命的人

(4)舍身求法的人

(一)文章结构示意图㈠敌论的论点、论据(1、2)①论据两年前:自夸“地大物博”

不久:只希望“国联”

现在:一味求神拜佛②论点:中国人失掉自信力了㈡直接反驳(3—5)失掉的是“他信力”

发展着“自欺力”㈢间接反驳(6—8)论点:有并不失掉自信力的中国人在论据:从古至今满怀自信的“中国的脊梁”㈣结论(9) :自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要看地底下总结:课文按提出谬论——进行直接与间接反驳——得出结论,可将课文分为三部分。学习目标:

1、理解重要语句的深层含义

2、品读语句,体会尖锐犀利、富于战斗性嘲讽意味的语言特点。

3、弘扬爱国主义精神,增强民族民主意识,增强民族自信心、自豪感。

4、学习写驳论文的方法。自主学习 1、理解重要词句的深层含义

(1)“中国的脊梁”指什么人?为什么他们的牺牲不能为“大家”所知道?

(2)“状元宰相”、“地底下”的含义分别是什么?

(3) 第9段中“筋骨和脊梁”、“脂粉”、“状元宰相的文章”分别比喻什么?

2、欣赏品味

(1)揣摩第1段话,三个副词“总”、“只”、“一味”能否互换位置?为什么?

(2)揣摩下列加横线字词的表达效果: “……不过一面总在被摧残,被抹杀,……那简直是诬蔑。”

(3)辨析下列句子中“中国人”的含义。

①、又论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。

②、然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

③、中国人现在是在发展着“自欺力”。

④、于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

⑤、假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”,自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

3、写作特点及借鉴

第一步:就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步:一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决。合作交流展示准备 1、理解重要词句的深层含义

(1)“中国的脊梁”指什么人?为什么他们的牺牲不能为“大家”所知道?(1-2)组

(2)“状元宰相”、“地底下”的含义分别是什么? (3)组

(3) 第9段中“筋骨和脊梁”、“脂粉”、“状元宰相的文章”分别比喻什么? (4-5)组

2、欣赏品味

(1)揣摩第1段话,三个副词“总”、“只”、“一味”能否互换位置?为什么? (6)组

(2)揣摩下列加横线字词的表达效果: “……不过一面总在被摧残,被抹杀,……那简直是诬蔑。” (7)组

(3)辨析下列句子中“中国人”的含义。 (8-11)组

①、又论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。

②、然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

③、中国人现在是在发展着“自欺力”。

④、于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

⑤、假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”,自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

3、写作特点及借鉴(12-14)组2018-12-1111、(1)“中国的脊梁”指什么人?为什么他们的牺牲不能为“大家”所知道? (1-2)组4号

明确:“中国的脊梁”是指脚踏实地地为民族的进步而奋斗的人们,他们是使中国挺立起来的“脊梁”,他们往往来自下层或代表着广大民众的利益。

但由于中国长期的专制奴役统治,“中国人向来就没有争到过‘人’的价值,至多不过是奴隶”(《灯下漫笔》),许多事情自然无权知道真相。另外,近代以来的许多社会变革多缺乏对广大民众的宣传发动,这样一来,对于为他们的自由尊严而牺牲的先驱者,他们多半表现出“看客”的心态,不能知道在某种程度上演化成不愿知道了。对于这一点,文中虽然没有提到,但结合当时的社会现状,不能说没有这个因素。2018-12-1111、(2)“状元宰相”、“地底下”的含义分别是什么? (3)组6号

明确:“状元宰相”是指统治阶级的御用文人,鲁迅曾评述御用文人“他的帮法,是在血案中而没有血迹,也没有血腥气”,他们的功能就是为世道搽上“自欺欺人的脂粉”。“地底下”指变革社会的积极力量,因为它来自民众,故称“地底下”,在当时,这股力量指中国共产党。他说:“那切切实实,足踏在地上,为这现在中国人的生存而流血奋斗者,我得引以为同志,是自引以为荣的。”(《答托洛斯基派的信》)把“状元宰相”、“地底下”相对比,可看出鲁迅的“立人”精神和民本思想。2018-12-111

1、(3) 第9段中“筋骨和脊梁”、“脂粉”、“状元宰相的文章”分别比喻什么? (4-5)组2号

筋骨和脊梁:比喻中国人民的中坚力量

脂粉:比喻国民党反动派的欺骗宣传

状元宰相的文章:比喻当时能“公开的”国民党反动政客及其御用文人的言论2018-12-1112、(1)揣摩第1段话,三个副词“总”、“只”、“一味”能否互换位置?为什么? (6)组5号 不能。“总”让人看到国民党政府夸耀“地大物博”时的洋洋自得,同时“总”又写出夸耀者的底气不足,因为,夸来夸去只能夸这一样,且惟恐别人不知,这也暗接“只求国联”的必然性;“只”是抓救命稻草时的“执著”,仰人鼻息之状跃然纸上;“一味”则是深陷而不能自拔,沉迷于其中的滋味因而也不愿自拔。这三个副词准确地写出了国民党政府在自欺的道路上越走越远的“事实”,极富讽刺意味。 2018-12-1112、(2)揣摩下列加横线字词的表达效果: “……不过一面总在被摧残,被抹杀,……那简直是诬蔑。” (7)组3号 “总”写出当时社会的黑暗程度,并间接讴歌“中国的脊梁”屡挫屡战的精神。“简直”表达了作者的激愤之情。 2、(3)辨析下列句子中“中国人”的含义。 (8-11)组4号

①、又论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。

指极少数顽固分子以外的中国人民

②、然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

指广大人民

③、中国人现在是在发展着“自欺力”。

指国民党反动统治者及其御用文人

④、于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

指所有的中国人

⑤、假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”,自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

指国民党反动统治者及其御用文人2018-12-1113、本文写作及语言有何特点?哪些值得借鉴? (12-14)组1号1、先破后立,破中有立。这篇驳论文先引用对方的论点论据,再驳对方的论据。论据不真实,即这些论点不能证明论点,于是对方论点不能成立。破除了对方的论点,然后提出了自己的论点:有并不失掉自信力的中国人在.

2、语言尖锐犀利,富有战斗力具有讽刺意味。

3、比喻、排比、仿词等手法的运用,增加感染力。借鉴:驳论文的主要目的是批驳对方的观点证明自己的观点。本文作者先批驳敌方论点,然后又进一步论证了自己的观点:中国人没有失掉自信力。这种先破后立的方法值得我们借鉴。2018-12-111课堂小结 通过这节课的学习,我们学习了驳论文的一种写作方法,理解了鲁迅关于“中国人自信力”的阐述,“中国的脊梁”在当时的社会曾大大鼓舞国人的士气,在今天仍有很强的现实意义。同时,鲁迅杂文的语言技巧和讽刺手法的运用也极大地增强了文章的表达效果。

今天,我们来学习他的一篇杂文《中国人失掉自信力了吗》,看看我们能从中得到什么新的启发,学到怎样的做人、作文的方法。 1中国人失掉自信力了吗鲁迅1驳论与立论

议论文从论证的方式看,一般可分为立论和驳论两种。胤

※立论:就一定的事件或问题,提出并阐明自己的见解或主张

※驳论:就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的、甚至反动的见解或主张。一般说来,批驳对方的论点主要有三种方式:

一、直接批驳对方的论点

二、批驳对方论据

三、批驳对方论证 2018-12-11112018-12-111“民族魂”——鲁迅2018-12-111 鲁迅是一位毕生追求中华民族的民主自由的战士。1936年他去世时,上海民众在他的遗体上覆盖了写有“民族魂”三个大字的白布,以表达对鲁迅伟大人格的深深敬仰。鲁迅先生博大精深的思想至今仍有极大的现实意义。“民族魂”——鲁迅写作背景

这篇驳论文写于1934年9月25日,正是“九·一八”事变三周年之后。“九·一八”以后,东北沦陷,国民党的官僚政客和社会“名人”却在北京等地多次举行“法会”,祈祷“解救国难”。当时颇有影响的资产阶级报纸《大公报》也散布“中国人失去了自信力”的失败主义论调。资产阶级的走狗文人,也一口一声狂吠“中国人失掉自信力了”。究竟是什么样的中国人失掉自信力了呢?为了批驳对抗日前途的这种悲观论调,鼓舞民族的自信心,鲁迅先生写了这篇文章。学习目的1.朗读课文、整体感知、理清思路、把握文意。

2.通过对课文的朗读、品读语言及研讨论证方法。

3.学习驳论文的写作方法。慨叹:

玄虚:

渺茫:

诓骗:怀古伤今:

为民请命:

地大物博:

自欺欺人:

摧残:

舍身求法:

前仆后继:感叹。虚幻不实,神秘莫测。本课是因没有把握而难以预期。说谎骗人。追念古代的事情,因现在的事而悲伤。 替老百姓申诉痛苦。 土地广大,物产丰富。 既欺骗了自己也欺骗别人。 使身体、精神等蒙受严重损失。 比喻为了追求真理而不惜牺牲个人的生命。 前面的人倒下,后面的人继续跟上去。形容英勇奋斗,不怕牺牲。解释下列词语自主学习1.对方的错误观点是什么?

2.为了论证谬论,敌方提出了什么论据?

3.作者为什么认为“中国人失掉自信力”这论点是错误的?

4.作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”?

5.第5段有一段加点的文字,国民党检察官曾删掉这段文字,这说明什么?

6.作者正面提出的观点是什么?

7.作者提出观点的依据是什么?

8.理清文章结构层次。 第一步:就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步:一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决。合作交流展示准备1.对方的错误观点是什么?(1)组

2.为了论证谬论,敌方提出了什么论据? (2-3)组

3.作者为什么认为“中国人失掉自信力”这论点是错误的? (4-5)组

4.作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”? (6-7)组

5.第5段有一段加点的文字,国民党检察官曾删掉这段文字,这说明什么? (8-9)组

6.作者正面提出的观点是什么?(10)组

7.作者提出观点的依据是什么?(11)组

8.理清文章结构层次。(12-14)组展示点评1.对方的错误观点是什么?(1)组1号

2.为了论证谬论,敌方提出了什么论据? (2-3)组3号

3.作者为什么认为“中国人失掉自信力”这论点是错误的? (4-5)组5号

4.作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”? (6-7)组6号

5.第5段有一段加点的文字,国民党检察官曾删掉这段文字,这说明什么? (8-9)组4号

6.作者正面提出的观点是什么?(10)组2号

7.作者提出观点的依据是什么?(11)组3号

8.理清文章结构层次。(12-14)组5号2018-12-111展示点评1、对方的错误观点是什么? (1)组1号 (1)自夸“地大物博”

(2)只希望“国联”

(3)一味求神拜佛

2、为了论证谬论,敌方提出了什么论据?(2-3)组3号

中国人失掉自信力了

3、作者为什么认为“中国人失掉自信力”这论点是错误的?(4-5)组5号 因为“中国人”先信“地”、信“物”、再信“国联”、最后“信神”,就是没信过自己,失掉的也是“他信力”,现在“既不夸自己地大物博”,“也不信国联”,“只一味求神拜佛”是在发展着自欺力。都不能证明“失掉自信力”,因而作者认为“中国人失掉自信力”这个观点是错误的。

2018-12-1114、作者既然认为对方的观点是错误的,为什么还要一再承认对方说的都是“事实”?(6-7)组6号

首先承认对方说的是事实,但通过分析事实后,发现对方要说的其实不是自信力的问题,这样,对方的观点就不存在了。

这是驳论的一种方式,由真实存在的依据推导出错误的结论,从而证明对方的观点是错误的。指出对方论据证明论点的过程不成立,这是驳论证。它欲擒故纵,先“抬”后“贬”,好像抖包袱,吊起读者的胃口,达到讽刺的效果。

要驳论证,关键要能透过现象看本质,因为对方或因为己方利益或因为认识上的局限,往往用事实掩盖了真相,这就需要作者能拨乱反正。因此驳论证比驳论点、驳论据更能体现智慧的力量。15、第5段有一段加点的文字,国民党检察官曾删掉这段文字,这说明什么?(8-9)组4号

明确:“求神拜佛”恐怕是国民党在山穷水尽时自欺和欺人的最后一招。鲁迅是个现实感很强的人,他一针见血地指出“求神拜佛”的危害和严重后果,这自然触到了国民党的痛处,并且,让他们陷入捉襟见肘的境地。所以,检察官惟恐去之而不及。

从加点文字也可以看到鲁迅的境况,但鲁迅却不惮于在枪林弹雨中为民众奔走呼号,其无私无畏的精神令人敬佩。16、作者正面提出的观点是什么?(10)组2号

我们有并不失掉自信力的中国人在7、作者提出观点的依据是什么?(11)组3号

从古至今满怀自信的“中国的脊梁” :

(1)埋头苦干的人

(2)拼命硬干的人

(3)为民请命的人

(4)舍身求法的人

(一)文章结构示意图㈠敌论的论点、论据(1、2)①论据两年前:自夸“地大物博”

不久:只希望“国联”

现在:一味求神拜佛②论点:中国人失掉自信力了㈡直接反驳(3—5)失掉的是“他信力”

发展着“自欺力”㈢间接反驳(6—8)论点:有并不失掉自信力的中国人在论据:从古至今满怀自信的“中国的脊梁”㈣结论(9) :自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,要看地底下总结:课文按提出谬论——进行直接与间接反驳——得出结论,可将课文分为三部分。学习目标:

1、理解重要语句的深层含义

2、品读语句,体会尖锐犀利、富于战斗性嘲讽意味的语言特点。

3、弘扬爱国主义精神,增强民族民主意识,增强民族自信心、自豪感。

4、学习写驳论文的方法。自主学习 1、理解重要词句的深层含义

(1)“中国的脊梁”指什么人?为什么他们的牺牲不能为“大家”所知道?

(2)“状元宰相”、“地底下”的含义分别是什么?

(3) 第9段中“筋骨和脊梁”、“脂粉”、“状元宰相的文章”分别比喻什么?

2、欣赏品味

(1)揣摩第1段话,三个副词“总”、“只”、“一味”能否互换位置?为什么?

(2)揣摩下列加横线字词的表达效果: “……不过一面总在被摧残,被抹杀,……那简直是诬蔑。”

(3)辨析下列句子中“中国人”的含义。

①、又论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。

②、然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

③、中国人现在是在发展着“自欺力”。

④、于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

⑤、假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”,自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

3、写作特点及借鉴

第一步:就自己不能解决的问题,一对一讨论解决。

第二步:一对一讨论还不能解决的问题,在组长的组织下,小组讨论解决。合作交流展示准备 1、理解重要词句的深层含义

(1)“中国的脊梁”指什么人?为什么他们的牺牲不能为“大家”所知道?(1-2)组

(2)“状元宰相”、“地底下”的含义分别是什么? (3)组

(3) 第9段中“筋骨和脊梁”、“脂粉”、“状元宰相的文章”分别比喻什么? (4-5)组

2、欣赏品味

(1)揣摩第1段话,三个副词“总”、“只”、“一味”能否互换位置?为什么? (6)组

(2)揣摩下列加横线字词的表达效果: “……不过一面总在被摧残,被抹杀,……那简直是诬蔑。” (7)组

(3)辨析下列句子中“中国人”的含义。 (8-11)组

①、又论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。

②、然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

③、中国人现在是在发展着“自欺力”。

④、于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

⑤、假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”,自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

3、写作特点及借鉴(12-14)组2018-12-1111、(1)“中国的脊梁”指什么人?为什么他们的牺牲不能为“大家”所知道? (1-2)组4号

明确:“中国的脊梁”是指脚踏实地地为民族的进步而奋斗的人们,他们是使中国挺立起来的“脊梁”,他们往往来自下层或代表着广大民众的利益。

但由于中国长期的专制奴役统治,“中国人向来就没有争到过‘人’的价值,至多不过是奴隶”(《灯下漫笔》),许多事情自然无权知道真相。另外,近代以来的许多社会变革多缺乏对广大民众的宣传发动,这样一来,对于为他们的自由尊严而牺牲的先驱者,他们多半表现出“看客”的心态,不能知道在某种程度上演化成不愿知道了。对于这一点,文中虽然没有提到,但结合当时的社会现状,不能说没有这个因素。2018-12-1111、(2)“状元宰相”、“地底下”的含义分别是什么? (3)组6号

明确:“状元宰相”是指统治阶级的御用文人,鲁迅曾评述御用文人“他的帮法,是在血案中而没有血迹,也没有血腥气”,他们的功能就是为世道搽上“自欺欺人的脂粉”。“地底下”指变革社会的积极力量,因为它来自民众,故称“地底下”,在当时,这股力量指中国共产党。他说:“那切切实实,足踏在地上,为这现在中国人的生存而流血奋斗者,我得引以为同志,是自引以为荣的。”(《答托洛斯基派的信》)把“状元宰相”、“地底下”相对比,可看出鲁迅的“立人”精神和民本思想。2018-12-111

1、(3) 第9段中“筋骨和脊梁”、“脂粉”、“状元宰相的文章”分别比喻什么? (4-5)组2号

筋骨和脊梁:比喻中国人民的中坚力量

脂粉:比喻国民党反动派的欺骗宣传

状元宰相的文章:比喻当时能“公开的”国民党反动政客及其御用文人的言论2018-12-1112、(1)揣摩第1段话,三个副词“总”、“只”、“一味”能否互换位置?为什么? (6)组5号 不能。“总”让人看到国民党政府夸耀“地大物博”时的洋洋自得,同时“总”又写出夸耀者的底气不足,因为,夸来夸去只能夸这一样,且惟恐别人不知,这也暗接“只求国联”的必然性;“只”是抓救命稻草时的“执著”,仰人鼻息之状跃然纸上;“一味”则是深陷而不能自拔,沉迷于其中的滋味因而也不愿自拔。这三个副词准确地写出了国民党政府在自欺的道路上越走越远的“事实”,极富讽刺意味。 2018-12-1112、(2)揣摩下列加横线字词的表达效果: “……不过一面总在被摧残,被抹杀,……那简直是诬蔑。” (7)组3号 “总”写出当时社会的黑暗程度,并间接讴歌“中国的脊梁”屡挫屡战的精神。“简直”表达了作者的激愤之情。 2、(3)辨析下列句子中“中国人”的含义。 (8-11)组4号

①、又论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。

指极少数顽固分子以外的中国人民

②、然而,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

指广大人民

③、中国人现在是在发展着“自欺力”。

指国民党反动统治者及其御用文人

④、于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

指所有的中国人

⑤、假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过“他信力”,自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

指国民党反动统治者及其御用文人2018-12-1113、本文写作及语言有何特点?哪些值得借鉴? (12-14)组1号1、先破后立,破中有立。这篇驳论文先引用对方的论点论据,再驳对方的论据。论据不真实,即这些论点不能证明论点,于是对方论点不能成立。破除了对方的论点,然后提出了自己的论点:有并不失掉自信力的中国人在.

2、语言尖锐犀利,富有战斗力具有讽刺意味。

3、比喻、排比、仿词等手法的运用,增加感染力。借鉴:驳论文的主要目的是批驳对方的观点证明自己的观点。本文作者先批驳敌方论点,然后又进一步论证了自己的观点:中国人没有失掉自信力。这种先破后立的方法值得我们借鉴。2018-12-111课堂小结 通过这节课的学习,我们学习了驳论文的一种写作方法,理解了鲁迅关于“中国人自信力”的阐述,“中国的脊梁”在当时的社会曾大大鼓舞国人的士气,在今天仍有很强的现实意义。同时,鲁迅杂文的语言技巧和讽刺手法的运用也极大地增强了文章的表达效果。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》