四川省雅安市名山区中学2023-2024学年高一上学期12月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省雅安市名山区中学2023-2024学年高一上学期12月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 136.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-12 16:45:21 | ||

图片预览

文档简介

名山区中学2023-2024学年高一上学期12月月考历史试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题。(每题3分,共48分)

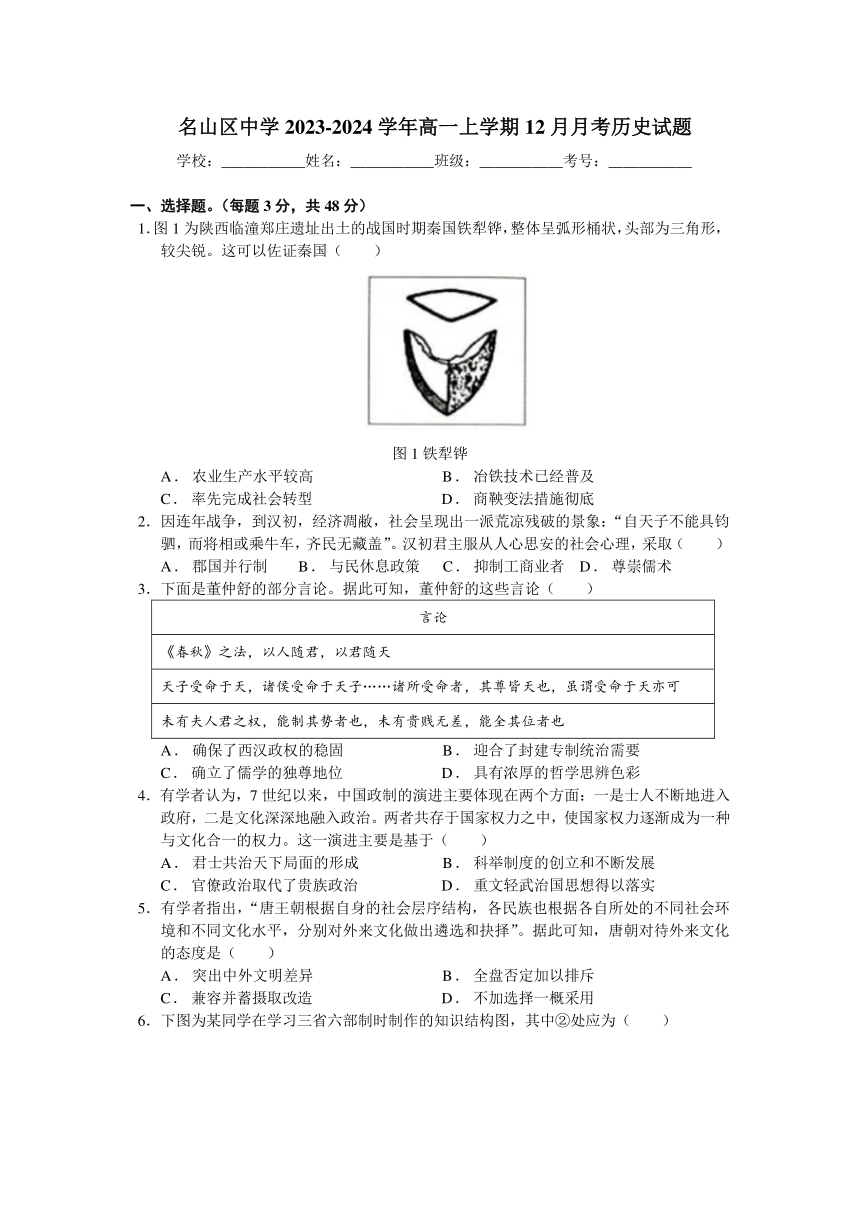

1.图1为陕西临潼郑庄遗址出土的战国时期秦国铁犁铧,整体呈弧形桶状,头部为三角形,较尖锐。这可以佐证秦国( )

图1铁犁铧

A.农业生产水平较高 B.冶铁技术已经普及

C.率先完成社会转型 D.商鞅变法措施彻底

2.因连年战争,到汉初,经济凋敝,社会呈现出一派荒凉残破的景象:“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖”。汉初君主服从人心思安的社会心理,采取( )

A.郡国并行制 B.与民休息政策 C.抑制工商业者 D.尊崇儒术

3.下面是董仲舒的部分言论。据此可知,董仲舒的这些言论( )

言论

《春秋》之法,以人随君,以君随天

天子受命于天,诸侯受命于天子……诸所受命者,其尊皆天也,虽谓受命于天亦可

未有夫人君之权,能制其势者也,未有贵贱无差,能全其位者也

A.确保了西汉政权的稳固 B.迎合了封建专制统治需要

C.确立了儒学的独尊地位 D.具有浓厚的哲学思辨色彩

4.有学者认为,7世纪以来,中国政制的演进主要体现在两个方面:一是士人不断地进入政府,二是文化深深地融入政治。两者共存于国家权力之中,使国家权力逐渐成为一种与文化合一的权力。这一演进主要是基于( )

A.君士共治天下局面的形成 B.科举制度的创立和不断发展

C.官僚政治取代了贵族政治 D.重文轻武治国思想得以落实

5.有学者指出,“唐王朝根据自身的社会层序结构,各民族也根据各自所处的不同社会环境和不同文化水平,分别对外来文化做出遴选和抉择”。据此可知,唐朝对待外来文化的态度是( )

A.突出中外文明差异 B.全盘否定加以排斥

C.兼容并蓄摄取改造 D.不加选择一概采用

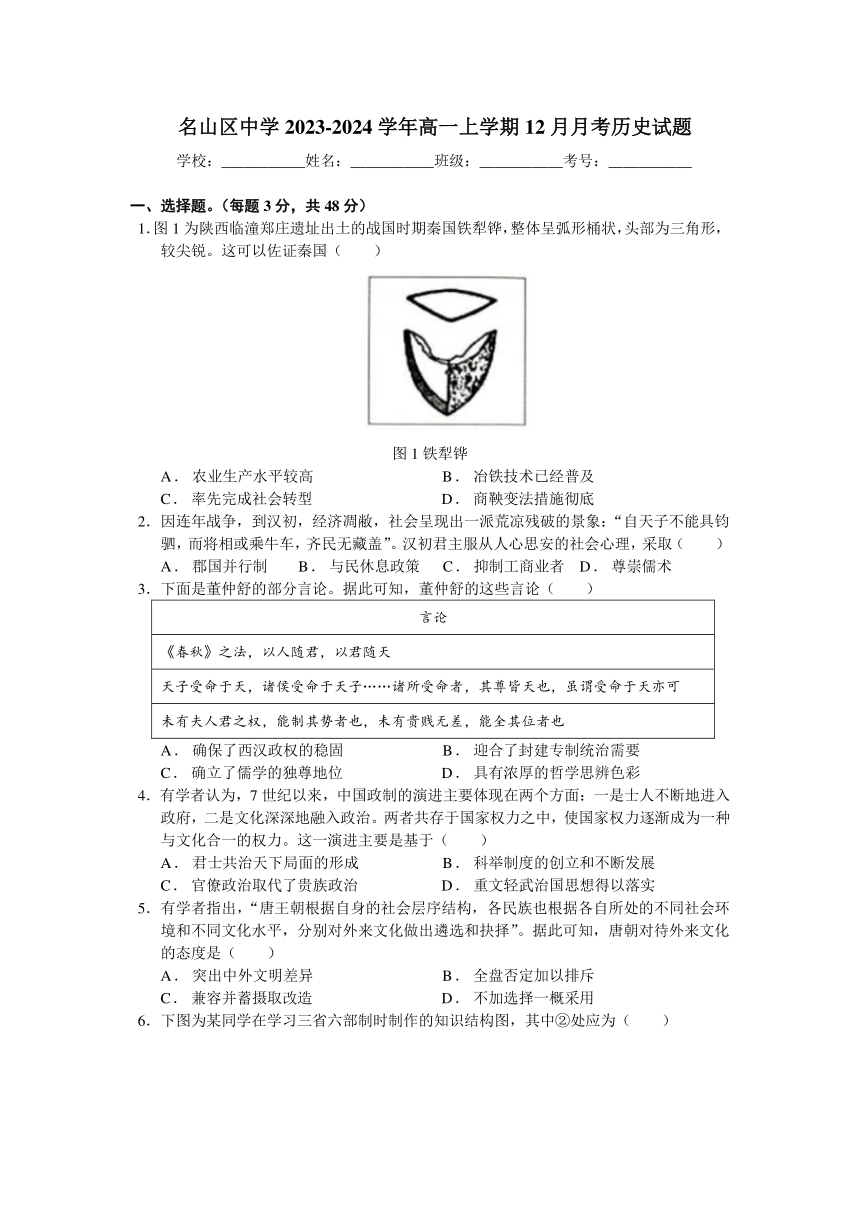

6.下图为某同学在学习三省六部制时制作的知识结构图,其中②处应为( )

A.尚书省 B.门下省 C.中书省 D.皇帝

7.南宋风俗宝典《梦粱录》有云:“街坊以食物、动使、冠梳、领抹、缎匹、花朵、玩具等物,沿门歌叫关扑。”在南宋都城临安府,小商贩们挑着担子走街串巷,叫卖吃的用的穿的戴的玩的看的,其方式都是“歌叫关扑”。所谓“歌叫”,就是用唱腔来叫卖,吆喝出来如同唱歌。至于“关扑”,则类似于有奖促销。这反映出宋代( )

A.城市商业的发展 B.市民文化的丰富

C.经营模式的突破 D.音乐艺术的革新

8.史书评论某一制度“北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。”行使该制度的政权是( )

A.辽朝 B.西夏 C.金朝 D.元朝

9.1279年,宋元崖山之战,宋朝大臣陆秀夫背起年幼的皇帝投海自尽,其他忠臣、将兵、家眷、随皇帝一起逃命的百姓等共10万余人一起投江殉国。这反映出当时( )

A.君主专制的强化 B.崇文抑武方针的实施

C.理学影响的扩大 D.经世致用思想的流行

10.清朝雍正时期获得密奏权的官员达1200多人,密奏内容涉及范围很宽泛,军务、政务、官吏、民情、水旱、传闻等等。雍正时期摊丁入亩、改土归流等重要政策,都是臣下密奏先提出,雍正帝再与臣下反复讨论后作出决策。据此可知密折制( )

A.提升了军机大臣的地位 B.确保了朝廷决策的合理性

C.消除了君臣之间的隔阂 D.强化了皇帝对政务的控制

11.徽商黄汴编撰的《天下水陆路程》是明代国内贸易往来的交通指南,徽商程春宇编撰的《士商类要》记载了当时进行商品贸易时各地的水陆行程情况。这类士商用书反映出当时( )

A.西方测绘技术传入 B.自然经济解体

C.长途贸易发达 D.徽商实力雄厚

12.除北京同文馆外,1863年清政府开办上海同文馆,1864年开办广东同文馆,目的仍是满足中外交涉的翻译之需,以学习外语为主,开设西学课程,教授英、法等国语言文字,后来又分别增设东文馆、普(德)文馆。这说明( )

A.晚清士大夫思想开始觉醒 B.近代外交理念已经确立

C.清政府主动接触西方世界 D.新旧理念冲突不断加剧

13.美国圣公会传教士卜舫济指出:“即使没有非法的鸦片贸易,我们可以肯定这两个国家之间迟早要爆发战争。……东方人拒绝给予西方国家平等的政治和经济地位,而这些正是西方所需要的。我们为中国的无知感到遗憾,但同时我们必须明确这种无知只有用武力才能解决。”这一言论旨在( )

A.谴责英国发动侵华战争的行径 B.推卸英国挑起鸦片战争的责任

C.谴责清廷统治阶级的愚昧无知 D.揭示清朝封建专制体制的衰败

14.新文化运动后,胡适曾说:当日之所以“批评孔孟,弹劾程朱,反对孔教,否认上帝,为的是要打倒一尊的门户,解放中国的思想,提倡怀疑的态度和批评的精神而已”。这说明新文化文化运动意在( )

A.集中批判儒家思想 B.启发民众理性自觉

C.宣扬传统伦理道德 D.彻底摧毁传统文化

15.第一次世界大战期间,“欧衅启后,洋货进口顿绝,一般销泰西缎者,无从购买,纷纷向杭购买是缎。”这一时期,仅杭州、湖州两地新设机器绸厂百余家。这可用于说明当时中国( )

A.传统丝织业竞争力凸显 B.产业结构发生巨变

C.实业救国成为社会共识 D.民族工业发展迅速

16.20世纪30年代,描绘福建龙岩县一位老婆婆拿到政府颁发的“耕田证书”后喜悦心情的民谣广为流传。其内容为:“阿婆苦了几十年,军队来后分了田……香糯酿酒美又甜,酒甜难比有了田;酒甜只能甜一时,有田就能甜年年。”这一民谣的传播( )

A.有利于中共土地革命的开展 B.反映了当地人民生活水平的提高

C.体现了革命统一战线逐渐壮大 D.推动了工农武装割据理论的形成

二、非选择题。(17题24分,18题12分,19题16分,共52分)

17.我国幅员辽阔,疆域广大。为了巩固统治,历代统治者设计出各种政治制度尽显治国智慧。阅读材料,回答问题。(24分)

材料一

周之失在于制,秦之失在于政不在制。……汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣……天子之政行于郡,不行于国,制其守宰,不制其候王……

——柳宗元《封建论》

材料二

盛唐年间,出于巩固新拓领土和加强边疆守备的战略需要,在边地设十节度使,领边防节镇。后内地刺史加受节度使衔。安史之乱后失于外重,尾大不掉,终于酿成藩镇割据。宋代统治者十分重视唐代藩镇割据的历史经验,厉行中央集权,走向剥夺地方,强干弱枝的极端,限制和破坏地方的经济文化建设。

——摘编自林英男《唐宋时代地方行政体制和强干弱枝传统的形成》

材料三

行省虽然拥有经济、军事、行政等权力,但这些权力都是元廷让渡给地方的,最终的决定权还操控在中央的手中,因此行省权力大而不专,这决定了它只能为朝廷集权服务。而行省行政区划中采取犬牙交错的划分原则,又从客观上瓦解了地方割据的地理条件。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,写出西周、秦朝和汉初的地方行政制度,并指出汉武帝为制“侯王”采取的行动。(8分)

(2)根据材料二,概括宋朝与唐朝处理中央与地方关系的不同之处。并结合所学知识指出北宋加强对地方财政、军事控制的举措。(8分)

(3)根据材料三,概括行省制能加强中央集权的原因。结合所学知识,简析行省制的积极影响。(8分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

一部中国近代史,就是分析近代中国如何抵御、反抗作为资本主义最高阶段的帝国主义不断扩张、殖民,维系国家统一与争取民族解放的历史;就是近代中国如何吸收、借鉴各种现代性因素,将其内化为中国自身的积极因素,进行国家建设,寻找富强之道的历史;就是在不断变化的内外形势下,形塑新的政治实践主体,破除各种政治、社会与文化压迫,探索具有普遍意义的平等与解放的历史;更是在古今中西纠缠不清的情况下,思考中国文化存续与更生的历史。

——摘编自王锐《关于中国近代史叙事问题的思考》

根据材料,围绕“中国近代史”,选择一个角度,自拟论题,并运用所学知识予以论述。(要求:观点明确,史论结合,论述充分,表述清晰。)

19.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

(二)半殖民地的中国,应该以国民革命运动为中心工作,以解除内外压迫。

(三)依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党。……

(五)工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应

目前革命之需要,因此,共产国际执行委员会决议中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党,中国共产党中央执行委员会曾感此必要,遵行此议决,此次全国大会亦通过此议决。

——引自《关于国民运动及国民党问题的议决案》等

材料二

大革命失败后,全党为寻找中国革命新道路进行了艰苦的探索。1927年8月7日,中共中央在汉口秘密召开紧急会议。毛泽东在会上严肃批评了陈独秀的右倾错误:第一、在国民党问题上,党中央在国共合作的国民党中始终没有当“主人”的思想;第二、在农民问题上,党中央不支持农民革命;第三、在军事问题上,“不做军事运动专做民众运动”。毛泽东强调“秋收暴动非军事不可”,党“以后要非常注意军事,须知政权是由枪杆子中取得的”。

——摘编自《百年党史》

(1)根据材料一,概括中国共产党促成第一次国共合作的原因。结合所学,简述“国民革命运动”的主要成果。(6分)

(2)根据材料二,概括毛泽东在此次“紧急会议”中的主要观点。结合所学,简述该会议后中国共产党为开辟“中国革命新道路”进行的艰苦探索。(10分)

名山区中学2023-2024学年高一上学期12月月考

历史试题

测试试题评分参考

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B B B C C A A C D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C C B B D A

1.【答案】A【解析】据材料“整体呈弧形桶状,头部为三角形,较尖锐”可知当时秦国铁犁形态完整,非常符合牛耕发展的客观要求,可以大大提高耕作效率,客观上反映了当时秦国农业生产水平较高,故选A项;材料只能反映陕西临潼郑庄地区的冶铁水平,不具有全面的普适性,“普及”的说法存在以偏概全的错误,排除B项;铁犁只能反映当时秦国的社会生产力水平,无法从上层建筑、生产关系的角度反映社会转型的变化,排除C项;商鞅变法措施的彻底性主要表现在国家制度方面的调整,铁犁是社会生产力发展的结果,排除D项。

2.【答案】B【解析】据材料“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖“及所学可知,面对汉初经济残破的局面,西汉统治者采取了与民休息的措施,以促进社会经济的恢复与发展,故选B项;郡国并行制是汉初吸取秦亡的教训而采取的地方行政制度,对经济恢复和发展作用不大,排除A项;汉武帝采取了抑制工商业者的措施,与材料时间不符,排除C项;尊崇儒术属于汉武帝时期统一思想的政策,与材料时间不符,排除D项。

3.【答案】B【解析】据材料“以人随君,以君随天”“天子受命于天”可知董仲舒借助神权理论凸显君权至高无上,进一步论证了君主专制的合理性,迎合了当时汉武帝亟需加强君主专制的客观诉求,故选B项;董仲舒的理论从思想上有利于维护西汉政权的稳定,但是“确保了”的说法过于绝对化,排除A项;汉武帝主要通过尊崇儒术,兴办儒学教育得方式确立了儒学的独尊地位,而材料主要强调的是君权的绝对地位,排除C项;董仲舒的新儒学具有浓厚的神学色彩,宋明理学具有浓厚的思辨色彩,排除D项。

4.【答案】B【解析】据材料“7世纪”可知为隋唐时期信息可知,中国政制演进体现在两个方面,士人进入政府和文化融入政治,两者共存于国家权力之间,结合所学科举制的史实可知,科举制的创立与发展打破了世家大族对官位的垄断,有利于扩大统治的社会基础,使士人不断进入政府,同时科举取士考察官员的文化素养,也使文化融入政治之中,故选B项;中国古代实行君主专制而非君士共治,排除A项;官僚政治取代贵族政治是秦郡县制的确立,排除C项;重文轻武治国思想是北宋出现的,排除D项。

5.【答案】C【解析】据材料“分别对外来文化做出遴选和抉择”可知唐王朝在对待外来文化的态度上既考虑了本国自身发展的实际情况,也充分尊重了各民族自身的发展差异,体现了兼容并蓄的开放态度,故选C项;唐朝在对待中外闻名的态度上既体现差异,也强调学习和融合,排除A项;“各民族也根据各自所处的不同社会环境和不同文化水平”说明唐朝政府对外来文化的态度给与了足够的尊重和宽容,并非完全排斥,排除B项;“根据自身的社会层序结构”说明唐王朝也会立足于本国社会实际情况进行选择性的吸收,排除D项。

6.【答案】C【解析】结合所学中书省决策,门下省审议,尚书省执行,起草政令的是中书省,故选C项;尚书省负责执行,排除A项;中书省负责审议,排除C项;材料强调的是三省六部制,三省长官均对皇帝负责,排除D项。

7.【答案】A【解析】结合所学知识可知,宋代城市商业已经突破坊市界限,因而有了“小商贩们挑着担子走街串巷”,材料反映商贩为了促销自己所卖的商品,逐渐形成了有特色的叫卖和营销方式——“歌叫”“关扑”,这是城市商业发展的重要表现,故选A项;市民文化主要表现在市井生活,包括讲史、说书、散乐等多种形式,“歌叫”“关扑”主要与商业经营有关,无法体现市民文化的丰富多彩,排除B项;“经营模式”说法过于宽泛,没有点出“商业”这一材料主旨,且将“歌叫关扑”视作“模式的突破”有些夸大,排除C项;“歌叫”是市场叫卖的形式,主要体现商业的发展和民间文化,音乐艺术价值不是其主要价值,排除D项。

8.【答案】A【解析】据材料“北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事”并结合辽朝的知识可知,辽政权对地处不同民族与地区实行“因俗而治”的南北面官制,故选A项;西夏位于我国西北,模仿北宋的政治制度,也保留了本民族称谓的官称,排除B项;女真人建立的金朝,实行猛安谋克制度,是女真族内部实行的一种军政合一制度,排除C项;据所学可知,元朝是我国历史上第一个统一中国的少数民族政权,实行民族分化政策,排除D项。

9.【答案】C【解析】据题干可知,宋朝大臣陆秀夫背着年幼的皇帝投海自尽,同时还有十余万人(忠臣、将兵、家眷、随皇帝一起逃命的百姓等)一起陪同投江殉国,这体现出其强烈的历史使命和责任感,而宋明理学强调人的历史使命和责任感,培养了人们的忠君爱国意识,题干所述史实反映出理学影响的扩大,故选C项;君主专制主要涉及皇权与相权之间的关系,而题干主要述及南宋皇帝与随行忠臣、将兵、家眷、随皇帝一起逃命的百姓等,排除A项;崇文抑武指的是宋朝政府重用文官、贬抑武官,但是题干并没有述及文官、武官,排除B项;经世致用指的是研究学问必须有益于国事,但是题干并没有述及研究学问的相关问题,排除D项。

10.【答案】D【解析】据材料“雍正时期获得密奏权的官员达1200多人”“密奏内容涉及范围很宽泛,军务……传闻等等”并结合纲要上册第13课所学奏折制度可知,密折制使皇帝能够更直接、广泛地获取信息,便于下情上达,有利于皇帝加强对政务的控制,故选D项;“提升了军机大臣的地位”不合题意,与密折制涉及的是皇帝与官员的关系相悖,排除A项;“确保了”不合逻辑,应为“提高了”,排除B项;“消除了”绝对化,这夸大了密折制的作用,排除C项。

11.【答案】C【解析】据材料信息并结合所学知识可知,明末商人在经商的过程中记录了国内主要的水陆交通要道,并且在市面上出版了《天下水陆路程》,这适应了当时长途贩运贸易发展的需求,故选C项;结合所学知识可知,中国在汉朝时期就有相关的测绘技术,在明朝时期应用已经比较广泛了,并不需要从西方传入,排除A项;鸦片战争后自然经济开始解体,排除B 项;材料中没有徽商与其他商人群体的比较,得不出徽商实力雄厚,排除D项。

12.【答案】C【解析】本题考查中国近代化。根据材料中“1863年清政府开办上海同文馆”“1864年开办广东同文馆”“以学习外语为主,开设西学课程”“教授英、法等国语言文字”可知,随着洋务运动的展开,清政府开设西式方言馆,主动学习西方先进知识,故选C项。A项发生在鸦片战争后;B项“确立”是在19世纪末期20世纪初期;新旧理念冲突与材料无关,排除D项。

13.【答案】B【解析】据材料“拒绝给予西方国家平等的政治和经济地位”、“中国的无知”可知,该传教士把英国发动对华侵略战争的原因归结为中国政府的愚昧无知,不给西方国家平等的政治和经济地位,这掩盖了英国发动鸦片战争的真实意图,意在推卸英国挑起侵华战争的责任,故选B项;卜舫济是为英国推卸战争责任进行辩护,并非谴责英国的侵略行径,也不是为了抨击清政府的愚昧无知,排除A、C项;材料信息强调了中英之间爆发战争的必然性,没有涉及卜舫济对清朝专制体制的看法,排除D项。

14.【答案】B【解析】由“为的是要……解放中国的思想,提倡怀疑的态度……”可得,新文化运动批判传统文化的目的是为了启发民众思想的觉醒,做到理性自觉,故选B项;由“为的是要……解放中国的思想,提倡……批评的精神而已”可得,新文化运动批判儒家思想只是一种手段,目的是要解放群众的思想,促进大家理性思考,排除A项;由“批评孔孟,弹劾程朱,反对孔教”可得,新文化运动对传统的伦理道德采取了批判的态度,而不是宣扬的态度,排除C项;由“为的是要……解放中国的思想,提倡怀疑的态度……而已”可得,新文化运动不是为了彻底摧毁传统文化,而是为了解放民众的思想,促进理性自觉,排除D项。

15.【答案】D【解析】根据材料“欧衅启后,洋货进口顿绝,一般销泰西缎者,无从购买,纷纷向杭购买是缎”及所学可知,第一次世界大战期间,欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略,这为民族工业的迅速发展提供了有利条件,D项正确。材料反映的是这一时期近代中国机器绸厂的发展,并不是传统丝织业,排除A项;B项与史实不符,排除;根据材料无法得出实业救国成为社会共识的结论,排除C项。

16.【答案】A【解析】20世纪30年代,福建一位老婆婆拿到政府颁发的“耕田证书”后喜悦心情的民谣出现,体现了土地革命开展对民众的积极影响,民谣的广泛流传会有利于中共继续开展土地革命,故选A项;题干仅体现了农民分到土地后喜悦心情的民谣广泛传播,只能反映民众分到土地的感受,并未说明土地耕种及其结果,所以不能反映当地人民生活水平的提高,排除B项;革命统一战线是在1924—1927年间存在的,与题干时间不符,排除C项;工农武装割据理论不仅包含土地革命,还包含武装斗争和根据地建设,这些在题干中并未涉及,所以单凭题干信息不能得出推动工农武装割据理论形成的结论,排除D项。

二、非选择题。

17.【答案】(24分)

(1)制度:分封制;郡县制;郡国并行制。(6分)

行动:推恩令(2分)

(2)不同:唐代—设置节度使;宋代—厉行中央集权,强干弱枝。(4分)

措施:设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷;将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。(4分)

(3)背景:行省权力大而不专,最终决策权掌控在中央手中;犬牙交错不利于地方割据。(4分)

影响:提高了行政效率;巩固了多民族国家统一;是我国省制的开端;促进了边疆少数民族地区的政治、经济、文化交流;是中国古代地方行政制度的重大变革。(4分)

18.【答案】

(12分)评分标准

分值 答题情况描述

13—15分 观点明确,史论结合,论述充分,表述清晰。

8—12分 观点较明确,史论结合,论述较充分,表述较清晰。

1—7分 观点不明确,史论脱节,论述不充分,表述不清晰。

0分 没有作答;或答案完全不符合题意。

19.【答案】(16分)

(1)原因:打倒列强除军阀(或国民革命、解除内外压迫)的现实需要;国民党比较革命且实力强大;中国共产党力量弱小;执行共产国际的决议。(4分)

成果:使革命势力从珠江流域发展到长江流域(或革命势力的扩展);基本上推翻了北洋军阀的反动统治;沉重打击了帝国主义侵华势力(或收回汉口、九江英租界)。(任答一点得2分)

(2)观点:争取党对革命的领导权;支持农民革命(土地革命);主张武装斗争(或秋收起义、政权是由枪杆子中取得的)。(6分)

探索:毛泽东赴湖南组织湘赣边秋收起义;建立井冈山革命根据地,点燃了“工农武装割据”的星星之火;在各农村革命根据地逐步开展土地革命。(4分)

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题。(每题3分,共48分)

1.图1为陕西临潼郑庄遗址出土的战国时期秦国铁犁铧,整体呈弧形桶状,头部为三角形,较尖锐。这可以佐证秦国( )

图1铁犁铧

A.农业生产水平较高 B.冶铁技术已经普及

C.率先完成社会转型 D.商鞅变法措施彻底

2.因连年战争,到汉初,经济凋敝,社会呈现出一派荒凉残破的景象:“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖”。汉初君主服从人心思安的社会心理,采取( )

A.郡国并行制 B.与民休息政策 C.抑制工商业者 D.尊崇儒术

3.下面是董仲舒的部分言论。据此可知,董仲舒的这些言论( )

言论

《春秋》之法,以人随君,以君随天

天子受命于天,诸侯受命于天子……诸所受命者,其尊皆天也,虽谓受命于天亦可

未有夫人君之权,能制其势者也,未有贵贱无差,能全其位者也

A.确保了西汉政权的稳固 B.迎合了封建专制统治需要

C.确立了儒学的独尊地位 D.具有浓厚的哲学思辨色彩

4.有学者认为,7世纪以来,中国政制的演进主要体现在两个方面:一是士人不断地进入政府,二是文化深深地融入政治。两者共存于国家权力之中,使国家权力逐渐成为一种与文化合一的权力。这一演进主要是基于( )

A.君士共治天下局面的形成 B.科举制度的创立和不断发展

C.官僚政治取代了贵族政治 D.重文轻武治国思想得以落实

5.有学者指出,“唐王朝根据自身的社会层序结构,各民族也根据各自所处的不同社会环境和不同文化水平,分别对外来文化做出遴选和抉择”。据此可知,唐朝对待外来文化的态度是( )

A.突出中外文明差异 B.全盘否定加以排斥

C.兼容并蓄摄取改造 D.不加选择一概采用

6.下图为某同学在学习三省六部制时制作的知识结构图,其中②处应为( )

A.尚书省 B.门下省 C.中书省 D.皇帝

7.南宋风俗宝典《梦粱录》有云:“街坊以食物、动使、冠梳、领抹、缎匹、花朵、玩具等物,沿门歌叫关扑。”在南宋都城临安府,小商贩们挑着担子走街串巷,叫卖吃的用的穿的戴的玩的看的,其方式都是“歌叫关扑”。所谓“歌叫”,就是用唱腔来叫卖,吆喝出来如同唱歌。至于“关扑”,则类似于有奖促销。这反映出宋代( )

A.城市商业的发展 B.市民文化的丰富

C.经营模式的突破 D.音乐艺术的革新

8.史书评论某一制度“北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。”行使该制度的政权是( )

A.辽朝 B.西夏 C.金朝 D.元朝

9.1279年,宋元崖山之战,宋朝大臣陆秀夫背起年幼的皇帝投海自尽,其他忠臣、将兵、家眷、随皇帝一起逃命的百姓等共10万余人一起投江殉国。这反映出当时( )

A.君主专制的强化 B.崇文抑武方针的实施

C.理学影响的扩大 D.经世致用思想的流行

10.清朝雍正时期获得密奏权的官员达1200多人,密奏内容涉及范围很宽泛,军务、政务、官吏、民情、水旱、传闻等等。雍正时期摊丁入亩、改土归流等重要政策,都是臣下密奏先提出,雍正帝再与臣下反复讨论后作出决策。据此可知密折制( )

A.提升了军机大臣的地位 B.确保了朝廷决策的合理性

C.消除了君臣之间的隔阂 D.强化了皇帝对政务的控制

11.徽商黄汴编撰的《天下水陆路程》是明代国内贸易往来的交通指南,徽商程春宇编撰的《士商类要》记载了当时进行商品贸易时各地的水陆行程情况。这类士商用书反映出当时( )

A.西方测绘技术传入 B.自然经济解体

C.长途贸易发达 D.徽商实力雄厚

12.除北京同文馆外,1863年清政府开办上海同文馆,1864年开办广东同文馆,目的仍是满足中外交涉的翻译之需,以学习外语为主,开设西学课程,教授英、法等国语言文字,后来又分别增设东文馆、普(德)文馆。这说明( )

A.晚清士大夫思想开始觉醒 B.近代外交理念已经确立

C.清政府主动接触西方世界 D.新旧理念冲突不断加剧

13.美国圣公会传教士卜舫济指出:“即使没有非法的鸦片贸易,我们可以肯定这两个国家之间迟早要爆发战争。……东方人拒绝给予西方国家平等的政治和经济地位,而这些正是西方所需要的。我们为中国的无知感到遗憾,但同时我们必须明确这种无知只有用武力才能解决。”这一言论旨在( )

A.谴责英国发动侵华战争的行径 B.推卸英国挑起鸦片战争的责任

C.谴责清廷统治阶级的愚昧无知 D.揭示清朝封建专制体制的衰败

14.新文化运动后,胡适曾说:当日之所以“批评孔孟,弹劾程朱,反对孔教,否认上帝,为的是要打倒一尊的门户,解放中国的思想,提倡怀疑的态度和批评的精神而已”。这说明新文化文化运动意在( )

A.集中批判儒家思想 B.启发民众理性自觉

C.宣扬传统伦理道德 D.彻底摧毁传统文化

15.第一次世界大战期间,“欧衅启后,洋货进口顿绝,一般销泰西缎者,无从购买,纷纷向杭购买是缎。”这一时期,仅杭州、湖州两地新设机器绸厂百余家。这可用于说明当时中国( )

A.传统丝织业竞争力凸显 B.产业结构发生巨变

C.实业救国成为社会共识 D.民族工业发展迅速

16.20世纪30年代,描绘福建龙岩县一位老婆婆拿到政府颁发的“耕田证书”后喜悦心情的民谣广为流传。其内容为:“阿婆苦了几十年,军队来后分了田……香糯酿酒美又甜,酒甜难比有了田;酒甜只能甜一时,有田就能甜年年。”这一民谣的传播( )

A.有利于中共土地革命的开展 B.反映了当地人民生活水平的提高

C.体现了革命统一战线逐渐壮大 D.推动了工农武装割据理论的形成

二、非选择题。(17题24分,18题12分,19题16分,共52分)

17.我国幅员辽阔,疆域广大。为了巩固统治,历代统治者设计出各种政治制度尽显治国智慧。阅读材料,回答问题。(24分)

材料一

周之失在于制,秦之失在于政不在制。……汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣……天子之政行于郡,不行于国,制其守宰,不制其候王……

——柳宗元《封建论》

材料二

盛唐年间,出于巩固新拓领土和加强边疆守备的战略需要,在边地设十节度使,领边防节镇。后内地刺史加受节度使衔。安史之乱后失于外重,尾大不掉,终于酿成藩镇割据。宋代统治者十分重视唐代藩镇割据的历史经验,厉行中央集权,走向剥夺地方,强干弱枝的极端,限制和破坏地方的经济文化建设。

——摘编自林英男《唐宋时代地方行政体制和强干弱枝传统的形成》

材料三

行省虽然拥有经济、军事、行政等权力,但这些权力都是元廷让渡给地方的,最终的决定权还操控在中央的手中,因此行省权力大而不专,这决定了它只能为朝廷集权服务。而行省行政区划中采取犬牙交错的划分原则,又从客观上瓦解了地方割据的地理条件。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,写出西周、秦朝和汉初的地方行政制度,并指出汉武帝为制“侯王”采取的行动。(8分)

(2)根据材料二,概括宋朝与唐朝处理中央与地方关系的不同之处。并结合所学知识指出北宋加强对地方财政、军事控制的举措。(8分)

(3)根据材料三,概括行省制能加强中央集权的原因。结合所学知识,简析行省制的积极影响。(8分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

一部中国近代史,就是分析近代中国如何抵御、反抗作为资本主义最高阶段的帝国主义不断扩张、殖民,维系国家统一与争取民族解放的历史;就是近代中国如何吸收、借鉴各种现代性因素,将其内化为中国自身的积极因素,进行国家建设,寻找富强之道的历史;就是在不断变化的内外形势下,形塑新的政治实践主体,破除各种政治、社会与文化压迫,探索具有普遍意义的平等与解放的历史;更是在古今中西纠缠不清的情况下,思考中国文化存续与更生的历史。

——摘编自王锐《关于中国近代史叙事问题的思考》

根据材料,围绕“中国近代史”,选择一个角度,自拟论题,并运用所学知识予以论述。(要求:观点明确,史论结合,论述充分,表述清晰。)

19.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一

(二)半殖民地的中国,应该以国民革命运动为中心工作,以解除内外压迫。

(三)依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党。……

(五)工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应

目前革命之需要,因此,共产国际执行委员会决议中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党,中国共产党中央执行委员会曾感此必要,遵行此议决,此次全国大会亦通过此议决。

——引自《关于国民运动及国民党问题的议决案》等

材料二

大革命失败后,全党为寻找中国革命新道路进行了艰苦的探索。1927年8月7日,中共中央在汉口秘密召开紧急会议。毛泽东在会上严肃批评了陈独秀的右倾错误:第一、在国民党问题上,党中央在国共合作的国民党中始终没有当“主人”的思想;第二、在农民问题上,党中央不支持农民革命;第三、在军事问题上,“不做军事运动专做民众运动”。毛泽东强调“秋收暴动非军事不可”,党“以后要非常注意军事,须知政权是由枪杆子中取得的”。

——摘编自《百年党史》

(1)根据材料一,概括中国共产党促成第一次国共合作的原因。结合所学,简述“国民革命运动”的主要成果。(6分)

(2)根据材料二,概括毛泽东在此次“紧急会议”中的主要观点。结合所学,简述该会议后中国共产党为开辟“中国革命新道路”进行的艰苦探索。(10分)

名山区中学2023-2024学年高一上学期12月月考

历史试题

测试试题评分参考

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A B B B C C A A C D

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C C B B D A

1.【答案】A【解析】据材料“整体呈弧形桶状,头部为三角形,较尖锐”可知当时秦国铁犁形态完整,非常符合牛耕发展的客观要求,可以大大提高耕作效率,客观上反映了当时秦国农业生产水平较高,故选A项;材料只能反映陕西临潼郑庄地区的冶铁水平,不具有全面的普适性,“普及”的说法存在以偏概全的错误,排除B项;铁犁只能反映当时秦国的社会生产力水平,无法从上层建筑、生产关系的角度反映社会转型的变化,排除C项;商鞅变法措施的彻底性主要表现在国家制度方面的调整,铁犁是社会生产力发展的结果,排除D项。

2.【答案】B【解析】据材料“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖“及所学可知,面对汉初经济残破的局面,西汉统治者采取了与民休息的措施,以促进社会经济的恢复与发展,故选B项;郡国并行制是汉初吸取秦亡的教训而采取的地方行政制度,对经济恢复和发展作用不大,排除A项;汉武帝采取了抑制工商业者的措施,与材料时间不符,排除C项;尊崇儒术属于汉武帝时期统一思想的政策,与材料时间不符,排除D项。

3.【答案】B【解析】据材料“以人随君,以君随天”“天子受命于天”可知董仲舒借助神权理论凸显君权至高无上,进一步论证了君主专制的合理性,迎合了当时汉武帝亟需加强君主专制的客观诉求,故选B项;董仲舒的理论从思想上有利于维护西汉政权的稳定,但是“确保了”的说法过于绝对化,排除A项;汉武帝主要通过尊崇儒术,兴办儒学教育得方式确立了儒学的独尊地位,而材料主要强调的是君权的绝对地位,排除C项;董仲舒的新儒学具有浓厚的神学色彩,宋明理学具有浓厚的思辨色彩,排除D项。

4.【答案】B【解析】据材料“7世纪”可知为隋唐时期信息可知,中国政制演进体现在两个方面,士人进入政府和文化融入政治,两者共存于国家权力之间,结合所学科举制的史实可知,科举制的创立与发展打破了世家大族对官位的垄断,有利于扩大统治的社会基础,使士人不断进入政府,同时科举取士考察官员的文化素养,也使文化融入政治之中,故选B项;中国古代实行君主专制而非君士共治,排除A项;官僚政治取代贵族政治是秦郡县制的确立,排除C项;重文轻武治国思想是北宋出现的,排除D项。

5.【答案】C【解析】据材料“分别对外来文化做出遴选和抉择”可知唐王朝在对待外来文化的态度上既考虑了本国自身发展的实际情况,也充分尊重了各民族自身的发展差异,体现了兼容并蓄的开放态度,故选C项;唐朝在对待中外闻名的态度上既体现差异,也强调学习和融合,排除A项;“各民族也根据各自所处的不同社会环境和不同文化水平”说明唐朝政府对外来文化的态度给与了足够的尊重和宽容,并非完全排斥,排除B项;“根据自身的社会层序结构”说明唐王朝也会立足于本国社会实际情况进行选择性的吸收,排除D项。

6.【答案】C【解析】结合所学中书省决策,门下省审议,尚书省执行,起草政令的是中书省,故选C项;尚书省负责执行,排除A项;中书省负责审议,排除C项;材料强调的是三省六部制,三省长官均对皇帝负责,排除D项。

7.【答案】A【解析】结合所学知识可知,宋代城市商业已经突破坊市界限,因而有了“小商贩们挑着担子走街串巷”,材料反映商贩为了促销自己所卖的商品,逐渐形成了有特色的叫卖和营销方式——“歌叫”“关扑”,这是城市商业发展的重要表现,故选A项;市民文化主要表现在市井生活,包括讲史、说书、散乐等多种形式,“歌叫”“关扑”主要与商业经营有关,无法体现市民文化的丰富多彩,排除B项;“经营模式”说法过于宽泛,没有点出“商业”这一材料主旨,且将“歌叫关扑”视作“模式的突破”有些夸大,排除C项;“歌叫”是市场叫卖的形式,主要体现商业的发展和民间文化,音乐艺术价值不是其主要价值,排除D项。

8.【答案】A【解析】据材料“北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事”并结合辽朝的知识可知,辽政权对地处不同民族与地区实行“因俗而治”的南北面官制,故选A项;西夏位于我国西北,模仿北宋的政治制度,也保留了本民族称谓的官称,排除B项;女真人建立的金朝,实行猛安谋克制度,是女真族内部实行的一种军政合一制度,排除C项;据所学可知,元朝是我国历史上第一个统一中国的少数民族政权,实行民族分化政策,排除D项。

9.【答案】C【解析】据题干可知,宋朝大臣陆秀夫背着年幼的皇帝投海自尽,同时还有十余万人(忠臣、将兵、家眷、随皇帝一起逃命的百姓等)一起陪同投江殉国,这体现出其强烈的历史使命和责任感,而宋明理学强调人的历史使命和责任感,培养了人们的忠君爱国意识,题干所述史实反映出理学影响的扩大,故选C项;君主专制主要涉及皇权与相权之间的关系,而题干主要述及南宋皇帝与随行忠臣、将兵、家眷、随皇帝一起逃命的百姓等,排除A项;崇文抑武指的是宋朝政府重用文官、贬抑武官,但是题干并没有述及文官、武官,排除B项;经世致用指的是研究学问必须有益于国事,但是题干并没有述及研究学问的相关问题,排除D项。

10.【答案】D【解析】据材料“雍正时期获得密奏权的官员达1200多人”“密奏内容涉及范围很宽泛,军务……传闻等等”并结合纲要上册第13课所学奏折制度可知,密折制使皇帝能够更直接、广泛地获取信息,便于下情上达,有利于皇帝加强对政务的控制,故选D项;“提升了军机大臣的地位”不合题意,与密折制涉及的是皇帝与官员的关系相悖,排除A项;“确保了”不合逻辑,应为“提高了”,排除B项;“消除了”绝对化,这夸大了密折制的作用,排除C项。

11.【答案】C【解析】据材料信息并结合所学知识可知,明末商人在经商的过程中记录了国内主要的水陆交通要道,并且在市面上出版了《天下水陆路程》,这适应了当时长途贩运贸易发展的需求,故选C项;结合所学知识可知,中国在汉朝时期就有相关的测绘技术,在明朝时期应用已经比较广泛了,并不需要从西方传入,排除A项;鸦片战争后自然经济开始解体,排除B 项;材料中没有徽商与其他商人群体的比较,得不出徽商实力雄厚,排除D项。

12.【答案】C【解析】本题考查中国近代化。根据材料中“1863年清政府开办上海同文馆”“1864年开办广东同文馆”“以学习外语为主,开设西学课程”“教授英、法等国语言文字”可知,随着洋务运动的展开,清政府开设西式方言馆,主动学习西方先进知识,故选C项。A项发生在鸦片战争后;B项“确立”是在19世纪末期20世纪初期;新旧理念冲突与材料无关,排除D项。

13.【答案】B【解析】据材料“拒绝给予西方国家平等的政治和经济地位”、“中国的无知”可知,该传教士把英国发动对华侵略战争的原因归结为中国政府的愚昧无知,不给西方国家平等的政治和经济地位,这掩盖了英国发动鸦片战争的真实意图,意在推卸英国挑起侵华战争的责任,故选B项;卜舫济是为英国推卸战争责任进行辩护,并非谴责英国的侵略行径,也不是为了抨击清政府的愚昧无知,排除A、C项;材料信息强调了中英之间爆发战争的必然性,没有涉及卜舫济对清朝专制体制的看法,排除D项。

14.【答案】B【解析】由“为的是要……解放中国的思想,提倡怀疑的态度……”可得,新文化运动批判传统文化的目的是为了启发民众思想的觉醒,做到理性自觉,故选B项;由“为的是要……解放中国的思想,提倡……批评的精神而已”可得,新文化运动批判儒家思想只是一种手段,目的是要解放群众的思想,促进大家理性思考,排除A项;由“批评孔孟,弹劾程朱,反对孔教”可得,新文化运动对传统的伦理道德采取了批判的态度,而不是宣扬的态度,排除C项;由“为的是要……解放中国的思想,提倡怀疑的态度……而已”可得,新文化运动不是为了彻底摧毁传统文化,而是为了解放民众的思想,促进理性自觉,排除D项。

15.【答案】D【解析】根据材料“欧衅启后,洋货进口顿绝,一般销泰西缎者,无从购买,纷纷向杭购买是缎”及所学可知,第一次世界大战期间,欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略,这为民族工业的迅速发展提供了有利条件,D项正确。材料反映的是这一时期近代中国机器绸厂的发展,并不是传统丝织业,排除A项;B项与史实不符,排除;根据材料无法得出实业救国成为社会共识的结论,排除C项。

16.【答案】A【解析】20世纪30年代,福建一位老婆婆拿到政府颁发的“耕田证书”后喜悦心情的民谣出现,体现了土地革命开展对民众的积极影响,民谣的广泛流传会有利于中共继续开展土地革命,故选A项;题干仅体现了农民分到土地后喜悦心情的民谣广泛传播,只能反映民众分到土地的感受,并未说明土地耕种及其结果,所以不能反映当地人民生活水平的提高,排除B项;革命统一战线是在1924—1927年间存在的,与题干时间不符,排除C项;工农武装割据理论不仅包含土地革命,还包含武装斗争和根据地建设,这些在题干中并未涉及,所以单凭题干信息不能得出推动工农武装割据理论形成的结论,排除D项。

二、非选择题。

17.【答案】(24分)

(1)制度:分封制;郡县制;郡国并行制。(6分)

行动:推恩令(2分)

(2)不同:唐代—设置节度使;宋代—厉行中央集权,强干弱枝。(4分)

措施:设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷;将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。(4分)

(3)背景:行省权力大而不专,最终决策权掌控在中央手中;犬牙交错不利于地方割据。(4分)

影响:提高了行政效率;巩固了多民族国家统一;是我国省制的开端;促进了边疆少数民族地区的政治、经济、文化交流;是中国古代地方行政制度的重大变革。(4分)

18.【答案】

(12分)评分标准

分值 答题情况描述

13—15分 观点明确,史论结合,论述充分,表述清晰。

8—12分 观点较明确,史论结合,论述较充分,表述较清晰。

1—7分 观点不明确,史论脱节,论述不充分,表述不清晰。

0分 没有作答;或答案完全不符合题意。

19.【答案】(16分)

(1)原因:打倒列强除军阀(或国民革命、解除内外压迫)的现实需要;国民党比较革命且实力强大;中国共产党力量弱小;执行共产国际的决议。(4分)

成果:使革命势力从珠江流域发展到长江流域(或革命势力的扩展);基本上推翻了北洋军阀的反动统治;沉重打击了帝国主义侵华势力(或收回汉口、九江英租界)。(任答一点得2分)

(2)观点:争取党对革命的领导权;支持农民革命(土地革命);主张武装斗争(或秋收起义、政权是由枪杆子中取得的)。(6分)

探索:毛泽东赴湖南组织湘赣边秋收起义;建立井冈山革命根据地,点燃了“工农武装割据”的星星之火;在各农村革命根据地逐步开展土地革命。(4分)

同课章节目录