《桥之美》课件

图片预览

文档简介

课件43张PPT。小桥·流水·人家轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

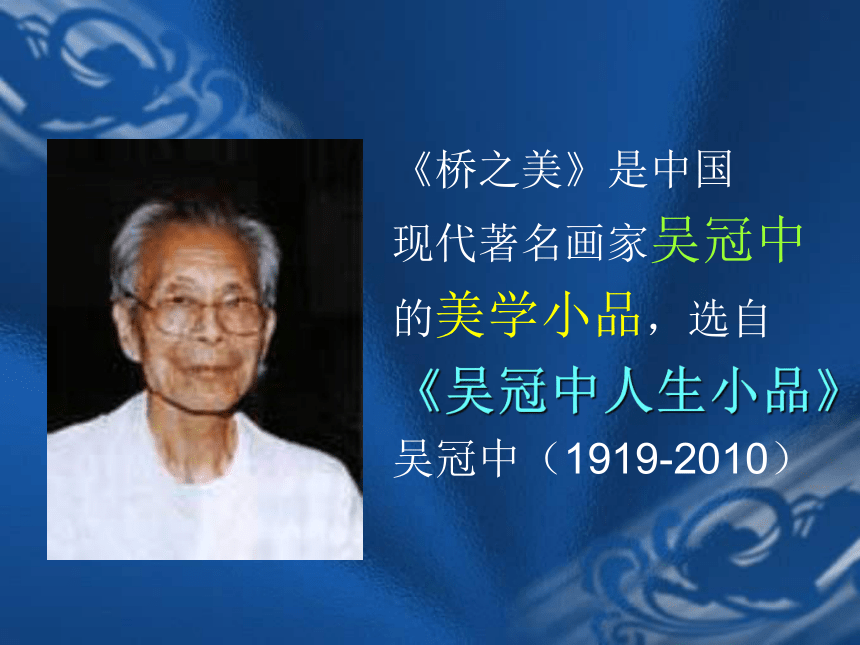

那河畔的金柳, 是夕阳中的新娘; 波光里的艳影, 在我的心头荡漾。吴冠中桥之美《桥之美》是中国

现代著名画家吴冠中

的美学小品,选自

《吴冠中人生小品》

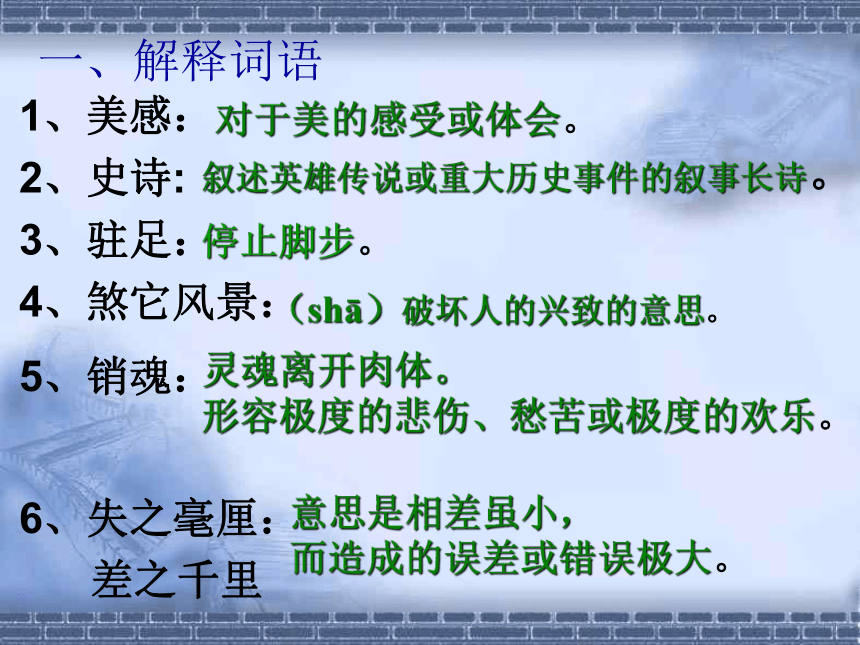

吴冠中(1919-2010)一、解释词语1、美感:

2、史诗:

3、驻足:

4、煞它风景:

5、销魂:

6、失之毫厘:

差之千里对于美的感受或体会。叙述英雄传说或重大历史事件的叙事长诗。停止脚步。(shā)破坏人的兴致的意思。灵魂离开肉体。

形容极度的悲伤、愁苦或极度的欢乐。意思是相差虽小,

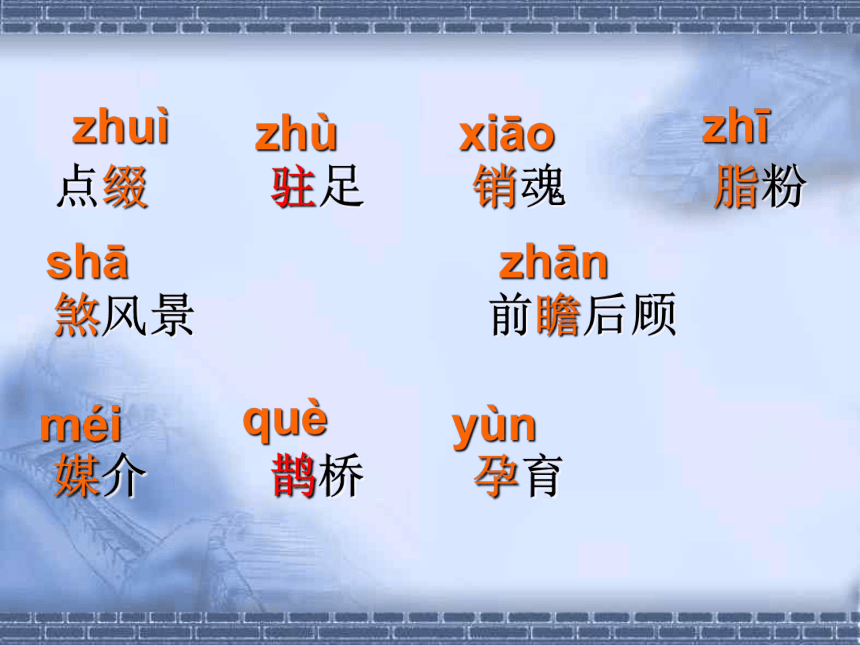

而造成的误差或错误极大。点缀 驻足 销魂 脂粉

煞风景 前瞻后顾

媒介 鹊桥 孕育 zhīzhùzhuìshāxiāoméizhānquèyùn课文简介 课文以画家的标准和眼光,发掘桥在不同环境中所产生的美学效果,引领我们用“另一种眼光”去看美好的景物。

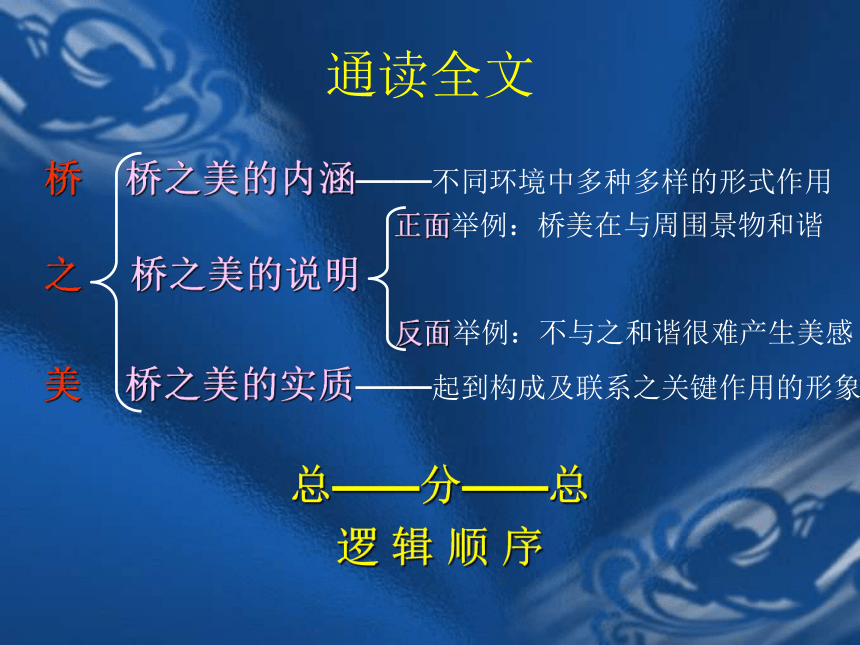

而文中所揭示的一些美学原则,如讲究对比、变化、和谐等,不光适用于发现、欣赏、品味“桥之美”,还可以作为通用的原则来进行一些审美活动,提高读者的艺术欣赏水平。通读全文 桥 桥之美的内涵——不同环境中多种多样的形式作用

正面举例:桥美在与周围景物和谐

之 桥之美的说明

反面举例:不与之和谐很难产生美感

美 桥之美的实质——起到构成及联系之关键作用的形象

总——分——总

逻 辑 顺 序快速自读课文,思考以下问题(第 1—3 段)

桥有哪两种美?

画家眼中的桥美在什么地方?

(而这也是作者爱桥的原因)

(第 4—6 段)

作者为了说明桥之美主要举了哪些例子?

(第 7 段)

桥之美的实质?(第 1—3 段) 1、桥有哪三种美?

意境美、结构美、形式美

2、画家眼中的桥美在什么地方?

(而这也是作者爱桥的原因)

“缘于桥在不同环境中的

多种多样的形式作用”(第 4—6 段) 作者为了说明桥之美主要举了哪些例子?

正面例子:桥之美

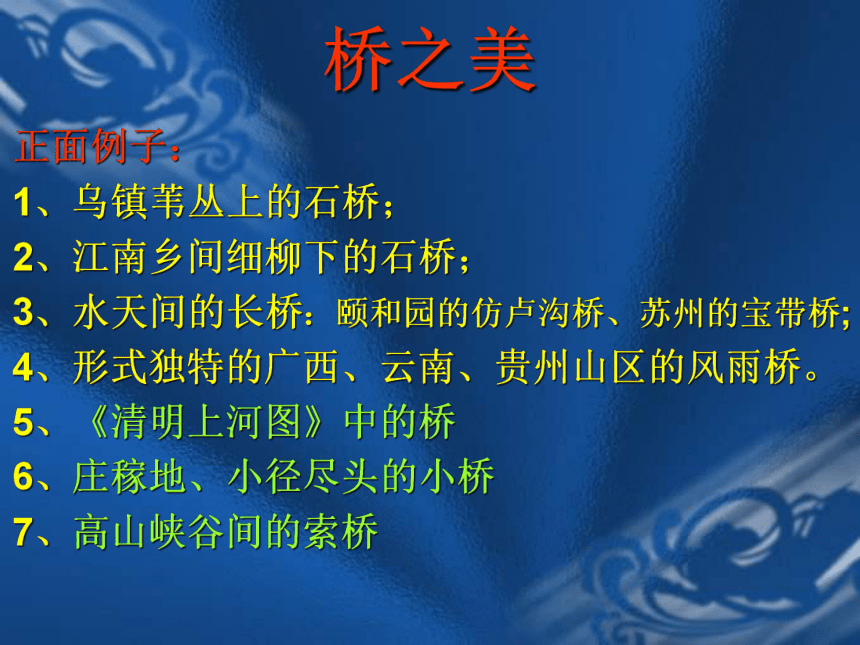

反面例子:桥之不美桥之美正面例子:

1、乌镇苇丛上的石桥;

2、江南乡间细柳下的石桥;

3、水天间的长桥:颐和园的仿卢沟桥、苏州的宝带桥;

4、形式独特的广西、云南、贵州山区的风雨桥。

5、《清明上河图》中的桥

6、庄稼地、小径尽头的小桥

7、高山峡谷间的索桥 课文第四段举了四个例子,意在说明桥在外观、材料与所处位置上各不相同,都能和周围的景物既形成对照又不失和谐。

第一个例子,是写石桥与密密的苇丛相配合给人带来的特别感受。厚厚实实平面铺开的苇丛使空间显得狭窄拥挤,令人产生憋闷感;间或出现的石桥轮廓简单鲜明,能使空间陡然显得疏朗开阔,令人觉得神清气爽。

第二个例子,是写石桥与细柳合作创造的动人景致。细弱的柳枝拂着桥身厚重坚硬的石块,构成阳刚与阴柔这两种不同类型的美。

第三个例子,是写长桥之美。长桥一般建在比较宽阔的水面上,打破了背景的单调感。同时,出现在苍茫水面上的长桥,是人类创造力的体现,从这个意义上说,它似乎也具有了生命。

第四个例子写的是形式比较独特的桥——风雨桥,作者说风雨桥上的廊和亭是“古代山水画中点缀人物的理想位置”,给人安闲、自在的感觉,与险峻的山峰、桥下的急流给人的感受形成对照。乌镇苇丛上的石桥---舒畅石桥与苇丛配合 显得疏朗开阔江南乡间细柳下的石桥---销魂石桥与细柳配合 显得和谐统一颐和园的仿卢沟桥---满足苏州的宝带桥---满足长桥与水面配合 打破了单调感风雨桥---驻足风雨桥与苇丛配合 给人安闲、自在之感《清明上河图》中的桥《清明上河图》中的桥为什么绘画和摄影作品中经常碰见桥?矛盾的发展促成戏剧的高潮 形象的重叠和交错构成丰富的画面 桥往往担任了 联系形象的重叠及交错的角色 桥的作用庄稼地、小径尽头的小桥柳暗花明高山峡谷间的索桥无限风光在险峰桥之不美反面例子:

南京长江大桥

钱塘江大桥

成昆铁路的直线桥 从反面说明桥与周围景物要互相衬托、呼应(第 7 段) 桥之美的实质?

凡是起到构成及联系之关键作用

的形象,其实也就具备了桥之美!

美句欣赏茅盾故乡乌镇的小河两岸都是密密的芦苇,真是密不透风,每当其间显现一座石桥时,仿佛发闷的苇丛做了一次深呼吸,透了一口舒畅的气。

早春天气,江南乡间石桥头细柳飘丝,那纤细的游丝拂着桥身坚硬的石块,即使碰不见晓风残月,也令画家销魂!

无论是木桥还是石桥,其身段的纵横与桥下的水波协同谱成形与色的乐曲。

田野无声,画家们爱于无声处静听桥之歌唱,他们寻桥,仿佛孩子们寻找热闹。 1、茅盾故乡乌镇的小河两岸都是密密的芦苇,真是密不透风,每当其间显现一座石桥时,仿佛发闷的苇丛做了一次深呼吸,透了一口舒畅的气。 其实,苇丛不会“发闷”,也不会做“深呼吸”,这只是人的感受投射到它身上而已。

这表现了作者与周遭环境已融为一体。

用了拟人的修辞手法,

给人神清气爽。 2、早春天气,江南乡间石桥头细柳飘丝,那纤细的游丝拂着桥身坚硬的石块,即使碰不见晓风残月,也令画家销魂! 杨柳拂桥是江南常见的景色,作者

将时间限定为杨柳刚刚返绿发芽的早春天气,将桥限定为石桥,两种景物之间的反差与对比,形成特殊的美感。??

“杨柳岸,晓风残月”是宋人柳永的名句,

这里说“即使碰不见晓风残月,也令画家销魂”,

是强调细柳与石桥构成的美景本身已够动人,

不再需要别的东西来烘托了。 3、无论是木桥还是石桥,其身段的纵横与桥下的水波协同谱成形与色的乐曲。 这句话的意思是,桥横跨在水面上,

与桥下的流水在平面上形成交错;

同时,桥的颜色与流水的颜色也相互映衬。

桥与流水如一支乐曲一样是一个整体。 4、田野无声,画家们爱于无声处静听桥之歌唱,他们寻桥,仿佛孩子们寻找热闹。 桥的美就是对桥的存在的一种大声宣告,桥的美也像乐曲一样有着和谐的韵律,这吸引着画家总是追寻着桥的身影。

介绍石拱桥的

结构特点从美学角度发掘

桥在不同环境中

所产生的美学效果用科学、平实、简明的语言向读者解说,很少用修辞手法,

是较为规范的说明文举例时多用描写和修辞

手法,文字极富

表现力和感染力。

是带有说明性质的小品文比较阅读: 同是写桥的文章,本文和《中国石拱桥》在内容和写法上有什么不同?不仅适用于欣赏桥之美,而且作为通用原则,适用于其它审美活动。联系课文说说怎样欣赏一幅画?A、画面是否有块、线、面的搭配;

B、色彩搭配;

C、景物选择;(强弱、明暗、动静等)

那河畔的金柳, 是夕阳中的新娘; 波光里的艳影, 在我的心头荡漾。吴冠中桥之美《桥之美》是中国

现代著名画家吴冠中

的美学小品,选自

《吴冠中人生小品》

吴冠中(1919-2010)一、解释词语1、美感:

2、史诗:

3、驻足:

4、煞它风景:

5、销魂:

6、失之毫厘:

差之千里对于美的感受或体会。叙述英雄传说或重大历史事件的叙事长诗。停止脚步。(shā)破坏人的兴致的意思。灵魂离开肉体。

形容极度的悲伤、愁苦或极度的欢乐。意思是相差虽小,

而造成的误差或错误极大。点缀 驻足 销魂 脂粉

煞风景 前瞻后顾

媒介 鹊桥 孕育 zhīzhùzhuìshāxiāoméizhānquèyùn课文简介 课文以画家的标准和眼光,发掘桥在不同环境中所产生的美学效果,引领我们用“另一种眼光”去看美好的景物。

而文中所揭示的一些美学原则,如讲究对比、变化、和谐等,不光适用于发现、欣赏、品味“桥之美”,还可以作为通用的原则来进行一些审美活动,提高读者的艺术欣赏水平。通读全文 桥 桥之美的内涵——不同环境中多种多样的形式作用

正面举例:桥美在与周围景物和谐

之 桥之美的说明

反面举例:不与之和谐很难产生美感

美 桥之美的实质——起到构成及联系之关键作用的形象

总——分——总

逻 辑 顺 序快速自读课文,思考以下问题(第 1—3 段)

桥有哪两种美?

画家眼中的桥美在什么地方?

(而这也是作者爱桥的原因)

(第 4—6 段)

作者为了说明桥之美主要举了哪些例子?

(第 7 段)

桥之美的实质?(第 1—3 段) 1、桥有哪三种美?

意境美、结构美、形式美

2、画家眼中的桥美在什么地方?

(而这也是作者爱桥的原因)

“缘于桥在不同环境中的

多种多样的形式作用”(第 4—6 段) 作者为了说明桥之美主要举了哪些例子?

正面例子:桥之美

反面例子:桥之不美桥之美正面例子:

1、乌镇苇丛上的石桥;

2、江南乡间细柳下的石桥;

3、水天间的长桥:颐和园的仿卢沟桥、苏州的宝带桥;

4、形式独特的广西、云南、贵州山区的风雨桥。

5、《清明上河图》中的桥

6、庄稼地、小径尽头的小桥

7、高山峡谷间的索桥 课文第四段举了四个例子,意在说明桥在外观、材料与所处位置上各不相同,都能和周围的景物既形成对照又不失和谐。

第一个例子,是写石桥与密密的苇丛相配合给人带来的特别感受。厚厚实实平面铺开的苇丛使空间显得狭窄拥挤,令人产生憋闷感;间或出现的石桥轮廓简单鲜明,能使空间陡然显得疏朗开阔,令人觉得神清气爽。

第二个例子,是写石桥与细柳合作创造的动人景致。细弱的柳枝拂着桥身厚重坚硬的石块,构成阳刚与阴柔这两种不同类型的美。

第三个例子,是写长桥之美。长桥一般建在比较宽阔的水面上,打破了背景的单调感。同时,出现在苍茫水面上的长桥,是人类创造力的体现,从这个意义上说,它似乎也具有了生命。

第四个例子写的是形式比较独特的桥——风雨桥,作者说风雨桥上的廊和亭是“古代山水画中点缀人物的理想位置”,给人安闲、自在的感觉,与险峻的山峰、桥下的急流给人的感受形成对照。乌镇苇丛上的石桥---舒畅石桥与苇丛配合 显得疏朗开阔江南乡间细柳下的石桥---销魂石桥与细柳配合 显得和谐统一颐和园的仿卢沟桥---满足苏州的宝带桥---满足长桥与水面配合 打破了单调感风雨桥---驻足风雨桥与苇丛配合 给人安闲、自在之感《清明上河图》中的桥《清明上河图》中的桥为什么绘画和摄影作品中经常碰见桥?矛盾的发展促成戏剧的高潮 形象的重叠和交错构成丰富的画面 桥往往担任了 联系形象的重叠及交错的角色 桥的作用庄稼地、小径尽头的小桥柳暗花明高山峡谷间的索桥无限风光在险峰桥之不美反面例子:

南京长江大桥

钱塘江大桥

成昆铁路的直线桥 从反面说明桥与周围景物要互相衬托、呼应(第 7 段) 桥之美的实质?

凡是起到构成及联系之关键作用

的形象,其实也就具备了桥之美!

美句欣赏茅盾故乡乌镇的小河两岸都是密密的芦苇,真是密不透风,每当其间显现一座石桥时,仿佛发闷的苇丛做了一次深呼吸,透了一口舒畅的气。

早春天气,江南乡间石桥头细柳飘丝,那纤细的游丝拂着桥身坚硬的石块,即使碰不见晓风残月,也令画家销魂!

无论是木桥还是石桥,其身段的纵横与桥下的水波协同谱成形与色的乐曲。

田野无声,画家们爱于无声处静听桥之歌唱,他们寻桥,仿佛孩子们寻找热闹。 1、茅盾故乡乌镇的小河两岸都是密密的芦苇,真是密不透风,每当其间显现一座石桥时,仿佛发闷的苇丛做了一次深呼吸,透了一口舒畅的气。 其实,苇丛不会“发闷”,也不会做“深呼吸”,这只是人的感受投射到它身上而已。

这表现了作者与周遭环境已融为一体。

用了拟人的修辞手法,

给人神清气爽。 2、早春天气,江南乡间石桥头细柳飘丝,那纤细的游丝拂着桥身坚硬的石块,即使碰不见晓风残月,也令画家销魂! 杨柳拂桥是江南常见的景色,作者

将时间限定为杨柳刚刚返绿发芽的早春天气,将桥限定为石桥,两种景物之间的反差与对比,形成特殊的美感。??

“杨柳岸,晓风残月”是宋人柳永的名句,

这里说“即使碰不见晓风残月,也令画家销魂”,

是强调细柳与石桥构成的美景本身已够动人,

不再需要别的东西来烘托了。 3、无论是木桥还是石桥,其身段的纵横与桥下的水波协同谱成形与色的乐曲。 这句话的意思是,桥横跨在水面上,

与桥下的流水在平面上形成交错;

同时,桥的颜色与流水的颜色也相互映衬。

桥与流水如一支乐曲一样是一个整体。 4、田野无声,画家们爱于无声处静听桥之歌唱,他们寻桥,仿佛孩子们寻找热闹。 桥的美就是对桥的存在的一种大声宣告,桥的美也像乐曲一样有着和谐的韵律,这吸引着画家总是追寻着桥的身影。

介绍石拱桥的

结构特点从美学角度发掘

桥在不同环境中

所产生的美学效果用科学、平实、简明的语言向读者解说,很少用修辞手法,

是较为规范的说明文举例时多用描写和修辞

手法,文字极富

表现力和感染力。

是带有说明性质的小品文比较阅读: 同是写桥的文章,本文和《中国石拱桥》在内容和写法上有什么不同?不仅适用于欣赏桥之美,而且作为通用原则,适用于其它审美活动。联系课文说说怎样欣赏一幅画?A、画面是否有块、线、面的搭配;

B、色彩搭配;

C、景物选择;(强弱、明暗、动静等)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》