3.2季风环流 教学设计(图表版)

文档属性

| 名称 | 3.2季风环流 教学设计(图表版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 658.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-12 22:23:43 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课 题 季风环流

课时安排 1课时 课前准备 多媒体教室,PPT

教材内容 分 析 本节课内容是选择性必修一全球大气环流的一部分,海陆分布对气压带和风带的影响,是理解地表性质对气压带风带的影响的重要理论基础,理解季风气候的形成原因。充分理解不同季节气候特征,季风气候的相关气象灾害做铺垫。

设计理念 季风环流采用多媒体教学,利用office软件制作PPT和GIS数据网站获取实时天气数据信息和图片。和传统的多媒体教学相比,在教学过程中采用链接的方式,获取中国气象GIS网络数据。达到课堂理论和实践相结合,学以致用。激发学生的学习兴趣,探索自然奥秘。

学情分析 作为高二的学生,学生接触的信息化教学内容并不多,学生的知识储备和理解能力有限,同时高中自然地理内容很抽象,知识点难度大,学生对很多地理原理和现象不理解,学生读图,阅读理解资料等提取信息能力不足,这一部分内容和我们的日常生活息息相关,理论和实践相结合是很合适开展教学活动,通过视频和PPT,动画等形式,加强学生的理解能力和读图能力。

教学目标 1. 说出海陆分布对大气环流影响的根本原因——热力作用。 2. 说出随季节而改变的气压带和风带纬向分布被海陆热力差异打破,以及1、7月气压中心。 3. 绘制亚洲季风环流1、7月分布图,说出南亚西南季风的成因。

教学重难点 理解海陆热力差异对气压带和风带纬度纬向分布的破坏。 南北半球气压带风带纬向分布的差异。 季风环流的原因以及西南季风的成因。教学过程

教学过程

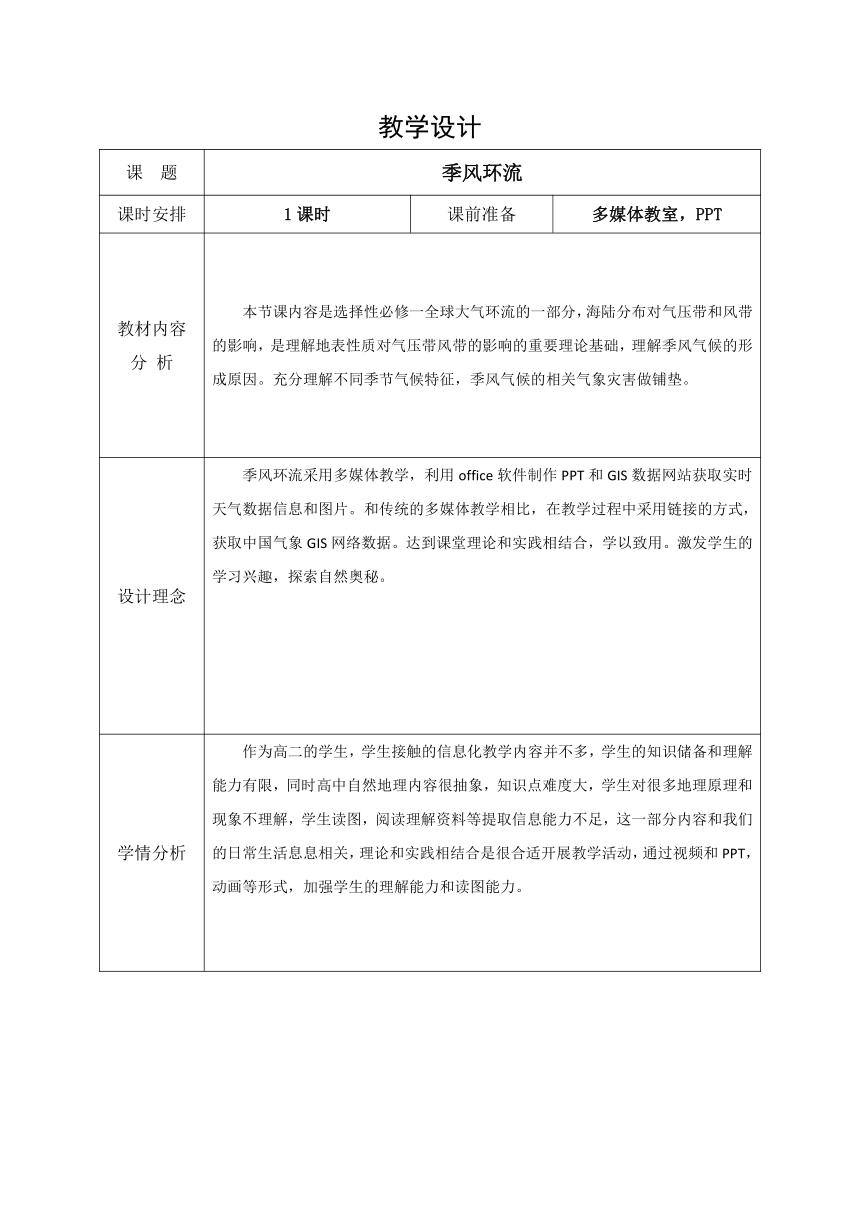

教学环节(一) 师生活动 课堂导入:读“世界1月海平面等压线图”和“世界7月份海平面等压线图” 问题:比较全球1月和7月海平面分布图,指出北半球同纬度陆地和海洋气压分布有何季节差异?不同季节东南和南亚的风向有和差异?(学生读图回答) 老师:为什么会出现这种现象呢?今天我们的课堂就解开这个谜底。

设计意图 展示“世界1月海平面等压线图”和“世界7月份海平面等压线图”通过观测图片培养读图能力,认识不同的季节的气压现象,通过发现地理现象触发学生的思考,带着问题进入课堂,提高学生的求知欲。

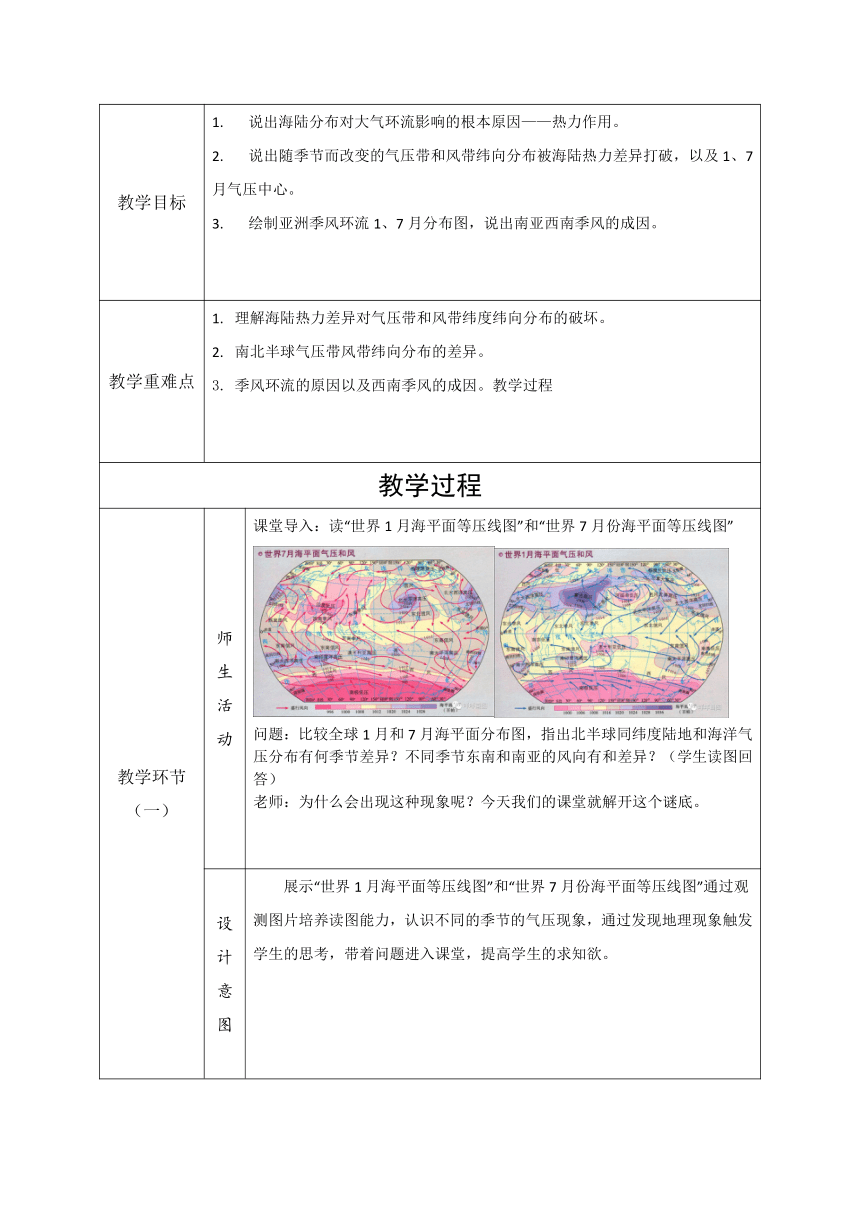

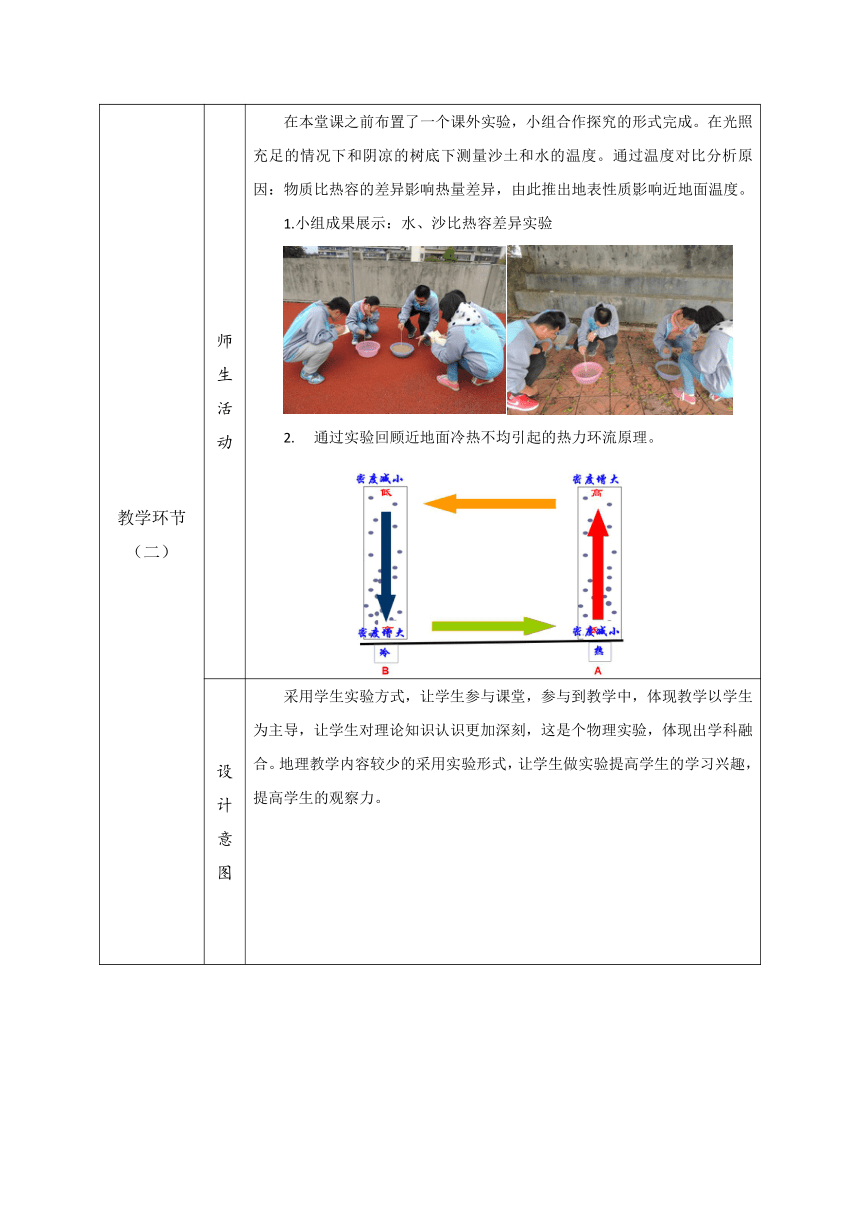

教学环节(二) 师生活动 在本堂课之前布置了一个课外实验,小组合作探究的形式完成。在光照充足的情况下和阴凉的树底下测量沙土和水的温度。通过温度对比分析原因:物质比热容的差异影响热量差异,由此推出地表性质影响近地面温度。 1.小组成果展示:水、沙比热容差异实验 通过实验回顾近地面冷热不均引起的热力环流原理。

设计意图 采用学生实验方式,让学生参与课堂,参与到教学中,体现教学以学生为主导,让学生对理论知识认识更加深刻,这是个物理实验,体现出学科融合。地理教学内容较少的采用实验形式,让学生做实验提高学生的学习兴趣,提高学生的观察力。

教学环节 (三) 师生活动 教师讲评:结合实验结果,以1月为例,讲解北半球陆地气压中心形成的原因。 (1)气压中心:北半球副极地低压带被大陆上的冷高压所切断,使副极地低压只保留在海洋上。大陆上形成亚洲高压,太平洋上形成阿留申低压。 (2)风向: 东亚为西北风,南亚、东南亚为东北风。

设计意图 理论和实践相结合,把学生实验应用在解释亚洲高压的成因,学生更加能理解复杂的地理现象。

教学环节 (四) 师生活动 学生小组合作探究: 结合实验结果,以7月为例,讲解北半球陆地气压中心形成的原因。 南亚和北半球东南亚7月风向和成因分析 学生小组结论: (1)气压中心:北半球副热带高压带被大陆上的热低压所切断使副热带高压仅保留在海洋上,大陆上形成亚洲低压,太平洋上形成北太平洋高压中心 (2)风向:东亚为东南风,南亚、东南亚为西南风 (3)西南季风成因:据图观测结合所学知识得出,气压带风带的季节性移动,由东南信风越过赤道偏转成西南季风。

设计意图 本教学环节采用学生合作探究的形式,突出学生为主导的教学过程,积极发挥学生的主动性,培养学生的探索和分享精神,发挥团队的合作。 由学生代表上台讲评小组合作探究的成果,提高学生的表达能力。

教学环节 (五) 师生活动 回顾问题导入:读“世界1月海平面等压线图”和“世界7月份海平面等压线图” 老师:为什么会出现这种现象呢?今天我们的课堂就解开这个谜底。 由老师总结归纳,回顾整个季风环流的形成过程。

设计意图 对本堂课的主要内容进行总结,回顾课堂导入的问题,解决问题。前后呼应,体现课堂完整性,检验课堂效率。

板书设计 季风环流 季风环流形成原因:海陆热力性质的差异。 东亚季风:成因:海陆热力性质差异。 冬季陆地形成亚洲高压; 海洋保留副极地低气压(阿留申低压) 夏季陆地形成印度低压 海洋保留副热带高气压(夏威夷高压) 南亚季风:成因:海陆热力性质差异和气压带风带的季节性移动 冬季:东北季风——亚洲高压 夏季:西南季风——气压带风带季节性移动,东南信风越过赤道偏转成西南季风。

课 题 季风环流

课时安排 1课时 课前准备 多媒体教室,PPT

教材内容 分 析 本节课内容是选择性必修一全球大气环流的一部分,海陆分布对气压带和风带的影响,是理解地表性质对气压带风带的影响的重要理论基础,理解季风气候的形成原因。充分理解不同季节气候特征,季风气候的相关气象灾害做铺垫。

设计理念 季风环流采用多媒体教学,利用office软件制作PPT和GIS数据网站获取实时天气数据信息和图片。和传统的多媒体教学相比,在教学过程中采用链接的方式,获取中国气象GIS网络数据。达到课堂理论和实践相结合,学以致用。激发学生的学习兴趣,探索自然奥秘。

学情分析 作为高二的学生,学生接触的信息化教学内容并不多,学生的知识储备和理解能力有限,同时高中自然地理内容很抽象,知识点难度大,学生对很多地理原理和现象不理解,学生读图,阅读理解资料等提取信息能力不足,这一部分内容和我们的日常生活息息相关,理论和实践相结合是很合适开展教学活动,通过视频和PPT,动画等形式,加强学生的理解能力和读图能力。

教学目标 1. 说出海陆分布对大气环流影响的根本原因——热力作用。 2. 说出随季节而改变的气压带和风带纬向分布被海陆热力差异打破,以及1、7月气压中心。 3. 绘制亚洲季风环流1、7月分布图,说出南亚西南季风的成因。

教学重难点 理解海陆热力差异对气压带和风带纬度纬向分布的破坏。 南北半球气压带风带纬向分布的差异。 季风环流的原因以及西南季风的成因。教学过程

教学过程

教学环节(一) 师生活动 课堂导入:读“世界1月海平面等压线图”和“世界7月份海平面等压线图” 问题:比较全球1月和7月海平面分布图,指出北半球同纬度陆地和海洋气压分布有何季节差异?不同季节东南和南亚的风向有和差异?(学生读图回答) 老师:为什么会出现这种现象呢?今天我们的课堂就解开这个谜底。

设计意图 展示“世界1月海平面等压线图”和“世界7月份海平面等压线图”通过观测图片培养读图能力,认识不同的季节的气压现象,通过发现地理现象触发学生的思考,带着问题进入课堂,提高学生的求知欲。

教学环节(二) 师生活动 在本堂课之前布置了一个课外实验,小组合作探究的形式完成。在光照充足的情况下和阴凉的树底下测量沙土和水的温度。通过温度对比分析原因:物质比热容的差异影响热量差异,由此推出地表性质影响近地面温度。 1.小组成果展示:水、沙比热容差异实验 通过实验回顾近地面冷热不均引起的热力环流原理。

设计意图 采用学生实验方式,让学生参与课堂,参与到教学中,体现教学以学生为主导,让学生对理论知识认识更加深刻,这是个物理实验,体现出学科融合。地理教学内容较少的采用实验形式,让学生做实验提高学生的学习兴趣,提高学生的观察力。

教学环节 (三) 师生活动 教师讲评:结合实验结果,以1月为例,讲解北半球陆地气压中心形成的原因。 (1)气压中心:北半球副极地低压带被大陆上的冷高压所切断,使副极地低压只保留在海洋上。大陆上形成亚洲高压,太平洋上形成阿留申低压。 (2)风向: 东亚为西北风,南亚、东南亚为东北风。

设计意图 理论和实践相结合,把学生实验应用在解释亚洲高压的成因,学生更加能理解复杂的地理现象。

教学环节 (四) 师生活动 学生小组合作探究: 结合实验结果,以7月为例,讲解北半球陆地气压中心形成的原因。 南亚和北半球东南亚7月风向和成因分析 学生小组结论: (1)气压中心:北半球副热带高压带被大陆上的热低压所切断使副热带高压仅保留在海洋上,大陆上形成亚洲低压,太平洋上形成北太平洋高压中心 (2)风向:东亚为东南风,南亚、东南亚为西南风 (3)西南季风成因:据图观测结合所学知识得出,气压带风带的季节性移动,由东南信风越过赤道偏转成西南季风。

设计意图 本教学环节采用学生合作探究的形式,突出学生为主导的教学过程,积极发挥学生的主动性,培养学生的探索和分享精神,发挥团队的合作。 由学生代表上台讲评小组合作探究的成果,提高学生的表达能力。

教学环节 (五) 师生活动 回顾问题导入:读“世界1月海平面等压线图”和“世界7月份海平面等压线图” 老师:为什么会出现这种现象呢?今天我们的课堂就解开这个谜底。 由老师总结归纳,回顾整个季风环流的形成过程。

设计意图 对本堂课的主要内容进行总结,回顾课堂导入的问题,解决问题。前后呼应,体现课堂完整性,检验课堂效率。

板书设计 季风环流 季风环流形成原因:海陆热力性质的差异。 东亚季风:成因:海陆热力性质差异。 冬季陆地形成亚洲高压; 海洋保留副极地低气压(阿留申低压) 夏季陆地形成印度低压 海洋保留副热带高气压(夏威夷高压) 南亚季风:成因:海陆热力性质差异和气压带风带的季节性移动 冬季:东北季风——亚洲高压 夏季:西南季风——气压带风带季节性移动,东南信风越过赤道偏转成西南季风。

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪