3.3.1 生态系统的物质循环及与能量流动的关系 课件(共40页PPT)(内嵌2份视频) 2023-2024学年高二生物人教版(2019)选择性必修第二册

文档属性

| 名称 | 3.3.1 生态系统的物质循环及与能量流动的关系 课件(共40页PPT)(内嵌2份视频) 2023-2024学年高二生物人教版(2019)选择性必修第二册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 27.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-12 22:36:48 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第1课时

第3章 第3节 生态系统及其稳定性

人教版高中生物 选择性必修2

生态系统的物质循环

及与能量流动的关系

学习目标

1.通过分析碳循环的过程,建构概念模型,概述物质循环的概念、

过程和特点(重、难点)。

2.通过分析比较生态系统能量流动与物质循环的过程,说明两者的

关系。

情境视频

月宫一号

“空间基地生物再生生命保障系统基地实验装置”,世界上只有美国和俄罗斯掌握该技术,这项研究对保障中国载人月球基地及火星探测等航天计划的顺利进行、保障航天员生命安全和生活质量具有重大意义。“生物再生式生命保障技术”是当今世界上最先进的闭环回路生命保障技术,是未来月球、火星基地等载人深空探测所需的十大关键技术之一,且由于其难度和复杂性高而优先级最高。

事实1

1.“月宫一号”实验舱中的植物具有什么作用

2.“月宫一号”除了种植植物之外,还应该有哪些生物 为什么还需要它们?

进行光合作用,将无机物转化为有机物,固定太阳能。

还有动物、微生物。微生物能够将有机物分解为无机物,动物能够加快物质循环,加上植物,这样使得物质能快速循环起来。

结合材料思考

任务1

3.为了保证志愿者在“月宫一号”实现自给自足,实验舱内除了生物成分,还应该具备哪些条件 “月宫一号”是一个完全封闭的生态系统吗?

结合材料思考

任务1

非生物的物质(水、无机盐等)和能量(光能)。

不是

“空间基地生物再生生命保障系统基地实验装置”,世界上只有美国和俄罗斯掌握该技术,这项研究对保障中国载人月球基地及火星探测等航天计划的顺利进行、保障航天员生命安全和生活质量具有重大意义。“生物再生式生命保障技术”是当今世界上最先进的闭环回路生命保障技术,是未来月球、火星基地等载人深空探测所需的十大关键技术之一,且由于其难度和复杂性高而优先级最高。

事实1

生态系统的物质循环

一

能量流动和物质循环的关系

二

目录

一

生态系统的物质循环

一

【思考】你呼出的CO2离开你后会开始怎样的旅行?

CO2

呼吸作用

光合作用

摄食

粪便

呼吸作用

呼吸作用

C元素和O元素在生物群落和非生物环境之间是不断循环的

分解者

一

生态系统的物质循环

一

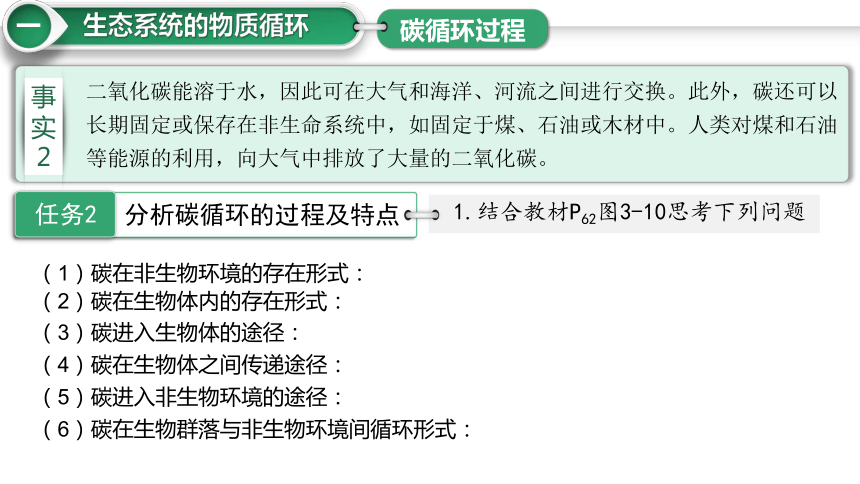

二氧化碳能溶于水,因此可在大气和海洋、河流之间进行交换。此外,碳还可以长期固定或保存在非生命系统中,如固定于煤、石油或木材中。人类对煤和石油等能源的利用,向大气中排放了大量的二氧化碳。

事实2

分析碳循环的过程及特点

任务2

(1)碳在非生物环境的存在形式:

(2)碳在生物体内的存在形式:

(3)碳进入生物体的途径:

(4)碳在生物体之间传递途径:

(5)碳进入非生物环境的途径:

(6)碳在生物群落与非生物环境间循环形式:

1.结合教材P62图3-10思考下列问题

碳循环过程

碳循环示意图

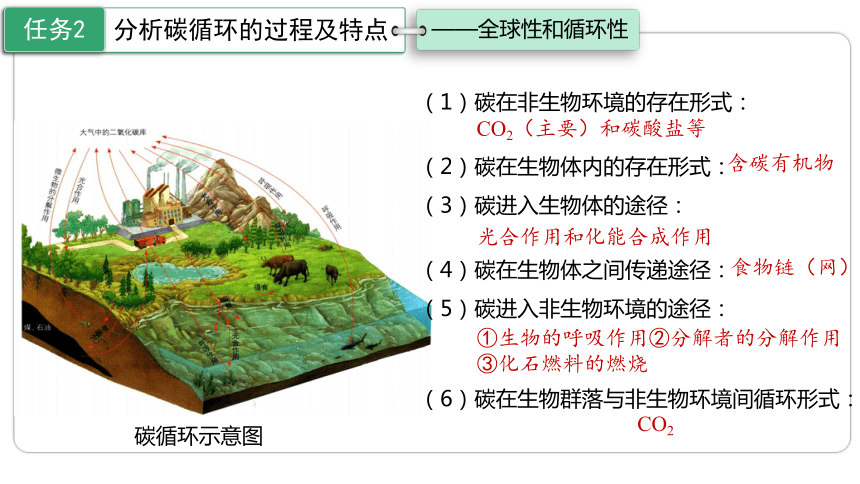

(1)碳在非生物环境的存在形式:

(2)碳在生物体内的存在形式:

(3)碳进入生物体的途径:

(4)碳在生物体之间传递途径:

(5)碳进入非生物环境的途径:

(6)碳在生物群落与非生物环境间循环形式:

CO2

CO2(主要)和碳酸盐等

含碳有机物

光合作用和化能合成作用

食物链(网)

①生物的呼吸作用②分解者的分解作用

③化石燃料的燃烧

——全球性和循环性

分析碳循环的过程及特点

任务2

分析碳循环的过程及特点

任务2

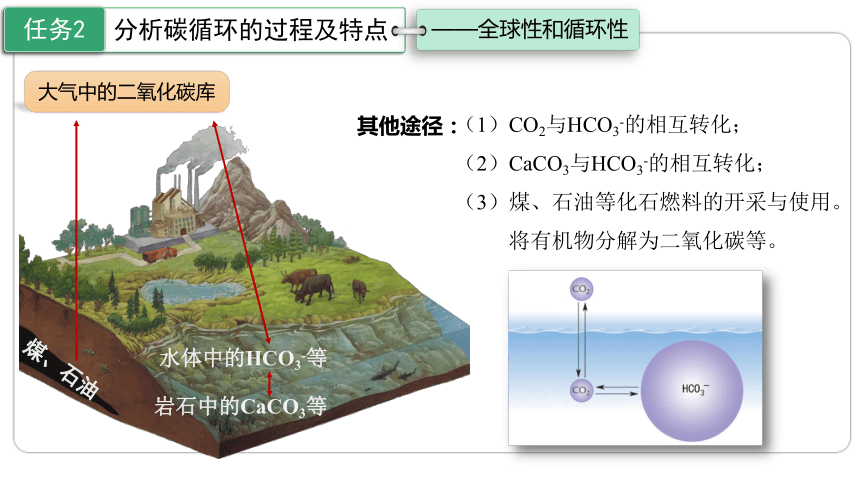

大气中的二氧化碳库

煤、石油

水体中的HCO3-等

岩石中的CaCO3等

(1)CO2与HCO3-的相互转化;

(2)CaCO3与HCO3-的相互转化;

(3)煤、石油等化石燃料的开采与使用。

将有机物分解为二氧化碳等。

其他途径:

——全球性和循环性

分析碳循环的过程及特点

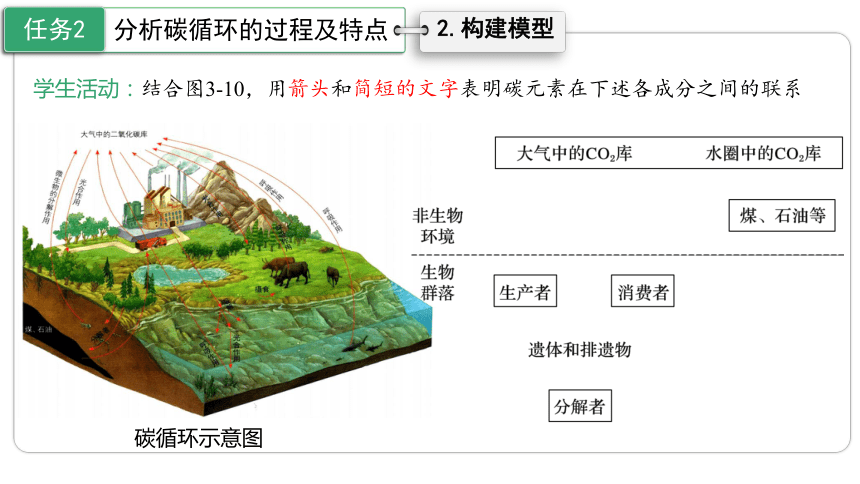

2.构建模型

学生活动:结合图3-10,用箭头和简短的文字表明碳元素在下述各成分之间的联系

任务2

碳循环示意图

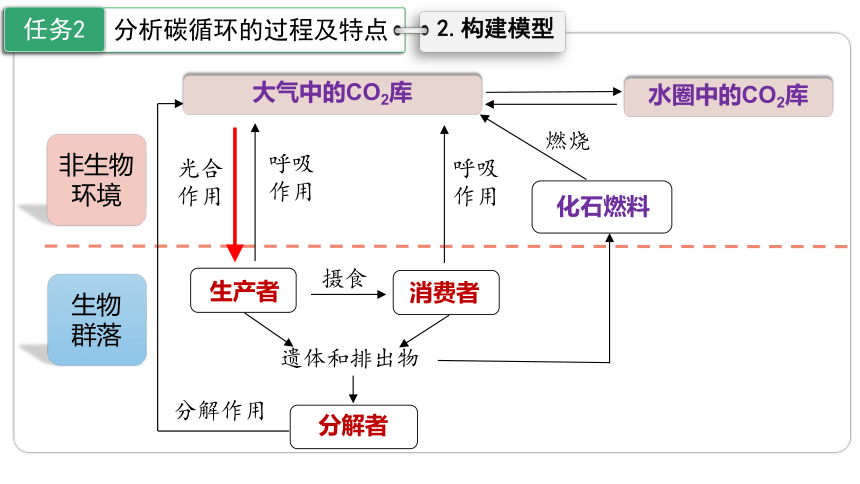

2.构建模型

分析碳循环的过程及特点

任务2

遗体和排出物

摄食

燃烧

生产者

消费者

分解者

化石燃料

呼吸作用

呼吸作用

光合作用

大气中的CO2库

分解作用

非生物环境

生物

群落

水圈中的CO2库

分析碳循环的过程及特点

任务2

结合模型思考并回答问题:

【讨论1】碳主要以什么形式在非生物环境和生物群落之间循环?

CO2

【讨论2】碳是通过什么生理过程进入生物群落的?

主要是光合作用

食物链、食物网

含碳有机物

【讨论3】碳在生物群落内部传递的主要途径和形式分别是什么?

【讨论4】生物群落中的碳以什么途径回归大气圈?

①生物的呼吸作用②分解者的分解作用③化石燃料的燃烧

碳循环的全球性

大气环流

注释:由于二氧化碳能够随着大气环流在全球范围内进行,因此碳循环具有全球性。

3.特点

分析碳循环的过程及特点

任务2

能量主要以光的形式到达地球,其中大部分最后以红外线的形式从地球再辐射出去。在大气层中, CO2对光辐射没有阻挡,但是能吸收红外线并阻挡红外线通过,就像温室的玻璃顶罩一样,能量进入容易出去难。

化石燃料的大量燃烧

大气中CO2含量增加

温室效应

4.人类活动对碳循环的影响

分析碳循环的过程及特点

任务2

4.人类活动对碳循环的影响

分析碳循环的过程及特点

任务2

联系社会

——温室效应

全球气候变暖

加快极地冰川融化

海平面上升

洪灾、旱灾不断

威胁人类和生物的生存

4.人类活动对碳循环的影响

分析碳循环的过程及特点

任务2

联系社会

——温室效应

1)原因

化石燃料的大量燃烧(主要原因)

森林、草原等植被的破坏

2)缓解措施

减少化石燃料的使用,开发新能源

大力植树种草,提高森林覆盖率

4.人类活动对碳循环的影响

分析碳循环的过程及特点

任务2

国家环保行动

提高质量标准

垃圾分类回收

号召节约粮食

退耕还林工程

天然林保护工程

沙漠治理行动

城市绿化

注释:国家一方面通过天然林保护工程,退耕还林工程,沙漠治理行动,城市绿化等行动增加植物覆盖率,加大对碳的吸收和固定;另一方面通过倡导垃圾分类回收,号召节约粮食,提高质量标准,发展无废弃物农业,发展清洁能源等方面,减少资源的浪费和利用,从而减少碳的释放。从法律上和行动上助力碳中和。

发展清洁能源

无废弃物农业

4.人类活动对碳循环的影响

分析碳循环的过程及特点

任务2

戒奢侈、捐旧衣

点适量、不浪费

重隔热、简装修

乘公交、少开车

关水电、节约纸

个人低碳生活

一

生态系统的物质循环

一

水循环过程

一

生态系统的物质循环

一

硫循环过程

硫循环的主要形式:

硫在生物群落体内的存在形式:

硫进入非生物环境的途径:

硫循环出现问题:

含硫有机物

SO2、SO42-

分解者的分解作用、化石燃料的燃烧、火山爆发

酸雨腐蚀建筑、酸化土壤和水体、腐蚀植物根系及叶片等,危害动植物生长等。

一

生态系统的物质循环

一

磷循环过程

一

生态系统的物质循环

一

氮循环过程

根据氮循环示意图,思考并回答下列问题。

(1)植物吸收的氮以什么形式存在?

离子

固氮生物的固氮作用。

(3)生物群落中的氮最终通过什么途径返回大气中?

反硝化作用。

(2)大气中的氮气通过什么途径进入生物群落?

(4)据图可知氮元素是不断循环的,但农田生态系统为什么仍需不断施加氮肥?

农田土壤中氮元素的含量往往不足以使作物高产,加之农产品源源不断地自农田生态系统输出,其中的氮元素并不能都归还土壤,所以需要施加氮肥。

一

生态系统的物质循环

一

组成生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素,都在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。

1.概念:

2.特点:

(1)全球性:物质循环中所说的“生态系统”指的是地球上最大的生态系统——

生物圈,因此又叫生物地球化学循环。

(2)物质在生态系统中循环往复运动。

光合作用、化能合成作用

呼吸作用;

微生物分解作用

煤、石油燃烧;

非生物环境

生物群落

C、H、O、N、P、S等元素

归纳总结

1.碳循环相关知识点小结

(1)存在形式

①非生物环境中:CO2和碳酸盐。

②生物群落内部:有机物。

(2)流动形式

①生物群落与非生物环境之间:CO2

②生物群落内部:有机物。

(3)进入生物群落的途径

①光合作用。

②化能合成作用。

(4)返回非生物环境的方式

①生产者、消费者的呼吸作用。

②分解者的分解作用。

③化石燃料的燃烧。

归纳总结

2.辨析物质循环的三个易错点

(1)生态系统的物质循环中所说的“生态系统”并不是一般的生态系统,而是指地球上最大的生态系统——生物圈,因此物质循环具有全球性。

(2)生态系统的物质循环中所说的“物质”并不是指组成生物体的化合物,而是指组成生物体的化学元素,如C、H、O、N、P、S等。

(3)碳在生态系统各成分之间的传递并不都是双向的,只有生产者与非生物环境之间的传递是双向的,其他各成分间的传递均是单向的。

归纳总结

3.碳循环示意图中各组成成分的判断

(1)图甲——先根据A、B之间为双向箭头且指向B的箭头最多可判断:B为大气中的二氧化碳库,A为生产者。再根据A、C的箭头都指向D可判断:D为分解者,C为消费者。

(2)图乙——根据A、C之间为双向箭头且指向C的箭头最多可判断:A是生产者,C是大气中的二氧化碳库。根据A、B、D的箭头都指向E可进一步判断:E是分解者,B是初级消费者,D是次级消费者。

跟踪训练

1.碳中和是指CO2吸收量和CO2排放量达到平衡,实现CO2的“零排放”。研究碳循环是实现“碳中和”的重要基础。下列说法错误的是

A.碳在生物群落和非生物环境之间主要以CO2的形式循环

B.大气中的CO2主要通过绿色植物的光合作用进入生物群落

C.控制生物体呼吸产生的CO2量是实现碳中和的重要措施

D.植树造林、增加绿地面积有助于降低大气中的CO2浓度

√

有助于绿色植物通过光合作用吸收更多的CO2

大气中的CO2主要来源为化石燃料的燃烧,节能减排是实现碳中和的重要措施

跟踪训练

2.如图为碳循环示意图,下列有关叙述错误的是

A.图中①代表光合作用、③代表有氧呼吸

B.①~④过程伴随能量的输入、传递、

转化和散失

C.CO2能够随着大气环流在全球范围内流动

D.CO2在大气圈和水圈之间的交换有利于

调节大气中的碳含量

√

①代表光合作用或化能合成作用,

②代表捕食,③④代表呼吸作用,主要是有氧呼吸

生态系统的物质循环

一

能量流动和物质循环的关系

二

目录

能量流动和物质循环的关系

二

能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,它们同时进行,彼此相互依存,不可分割。能量的固定、储存、转移和释放,都离不开物质的合成和分解等过程。物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。

事实3

物质循环和能量流动的关系

任务3

1、如果没有太阳,碳能不能从无机环境进入生物群落?

2、消费者如何从生产者获取能量?

3、物质的存在形式、能量是如何流动的?

结合教材P65思考以下问题

能量流动和物质循环的关系

二

能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,它们同时进行,彼此相互依存,不可分割。能量的固定、储存、转移和释放,都离不开物质的合成和分解等过程。物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。

事实3

物质循环

能量流动

无机物

有机物

太阳能

有机物中化学能

光合作用

无机物

热能、

其他能量

细胞呼吸

物质循环和能量流动的关系

任务3

能量流动和物质循环的关系

二

能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,它们同时进行,彼此相互依存,不可分割。能量的固定、储存、转移和释放,都离不开物质的合成和分解等过程。物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。

事实3

1、如果没有太阳,碳能不能从无机环境进入生物群落?

2、消费者如何从生产者获取能量?

3、物质的存在形式、能量是如何流动的?

能量是物质循环的动力

物质是能量流动的载体

物质循环和能量流动的关系

任务3

1.请在碳循环过程模型上绘制能量流动过程。

物质循环和能量流动的关系

任务3

对比归纳能量流动和物质循环的关系

物质循环和能量流动的关系

任务3

对比归纳能量流动和物质循环的关系

物质循环和能量流动的关系

任务3

对比归纳能量流动和物质循环的关系

项目 能量流动 物质循环

形式 主要以有机物为载体 无机物、有机物

特点 ___________________ _________

范围 生态系统的各营养级之间 _______________

联系 同时进行,相互依存,不可分割。 ①能量的_______________________,离不开物质的合成和分解等过程; ②物质是能量沿食物链(网)流动的载体; ③能量是物质在生态系统中循环往返的动力

单向流动,逐级递减

循环往复

生物圈(全球性)

固定、储存、转移和释放

请根据本节所学内容,描述“月宫一号”中物质和能量的关系?

反馈评价

气体循环、

水循环、

碳循环

等物质循环

跟踪训练

3.下列关于生态系统物质循环和能量流动的叙述,错误的是

A.生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程为生态系统的能量流动

B.当生产者通过光合作用合成有机物时,能量就从非生物环境流入生物群落

C.物质是能量的载体,生态系统中的能量是伴随着物质循环而循环利用的

D.在物质循环过程中,非生物环境中的物质可以被生物群落反复利用

√

生态系统能量流动特点:单向流动,逐级递减。物质可以循环,能量不能循环。

跟踪训练

√

4.如图为生态系统能量流动和物质循环的关系图,下列相关叙述错误的是

A.图中黑色箭头可表示能量流动过程,白色箭头可表示物质循环过程

B.能量流动和物质循环可借助生物之间的取食过程相依相伴进行

C.②表示热能散失的过程,生态系统需要通过①过程从外界获得能量

D.若图中物质循环表示碳循环,则碳在③④⑤过程的传递形式为CO2

①主要表示生产者通过光合作用固定太阳能,

②表示各种生物的呼吸作用以热能形式散失的能量

③④表示捕食关系,以及能量流动的方向⑤物质循环

③④传递有机物

课堂小结

本堂课你学到了哪些知识?画出概念图进行总结

生态系统的物质循环

物质循环

对象:组成生物体的元素

特点:全球性,循环性

碳循环

过程

物质循环与能量流动的关系

范围:生物圈

实例

第1课时

第3章 第3节 生态系统及其稳定性

人教版高中生物 选择性必修2

生态系统的物质循环

及与能量流动的关系

学习目标

1.通过分析碳循环的过程,建构概念模型,概述物质循环的概念、

过程和特点(重、难点)。

2.通过分析比较生态系统能量流动与物质循环的过程,说明两者的

关系。

情境视频

月宫一号

“空间基地生物再生生命保障系统基地实验装置”,世界上只有美国和俄罗斯掌握该技术,这项研究对保障中国载人月球基地及火星探测等航天计划的顺利进行、保障航天员生命安全和生活质量具有重大意义。“生物再生式生命保障技术”是当今世界上最先进的闭环回路生命保障技术,是未来月球、火星基地等载人深空探测所需的十大关键技术之一,且由于其难度和复杂性高而优先级最高。

事实1

1.“月宫一号”实验舱中的植物具有什么作用

2.“月宫一号”除了种植植物之外,还应该有哪些生物 为什么还需要它们?

进行光合作用,将无机物转化为有机物,固定太阳能。

还有动物、微生物。微生物能够将有机物分解为无机物,动物能够加快物质循环,加上植物,这样使得物质能快速循环起来。

结合材料思考

任务1

3.为了保证志愿者在“月宫一号”实现自给自足,实验舱内除了生物成分,还应该具备哪些条件 “月宫一号”是一个完全封闭的生态系统吗?

结合材料思考

任务1

非生物的物质(水、无机盐等)和能量(光能)。

不是

“空间基地生物再生生命保障系统基地实验装置”,世界上只有美国和俄罗斯掌握该技术,这项研究对保障中国载人月球基地及火星探测等航天计划的顺利进行、保障航天员生命安全和生活质量具有重大意义。“生物再生式生命保障技术”是当今世界上最先进的闭环回路生命保障技术,是未来月球、火星基地等载人深空探测所需的十大关键技术之一,且由于其难度和复杂性高而优先级最高。

事实1

生态系统的物质循环

一

能量流动和物质循环的关系

二

目录

一

生态系统的物质循环

一

【思考】你呼出的CO2离开你后会开始怎样的旅行?

CO2

呼吸作用

光合作用

摄食

粪便

呼吸作用

呼吸作用

C元素和O元素在生物群落和非生物环境之间是不断循环的

分解者

一

生态系统的物质循环

一

二氧化碳能溶于水,因此可在大气和海洋、河流之间进行交换。此外,碳还可以长期固定或保存在非生命系统中,如固定于煤、石油或木材中。人类对煤和石油等能源的利用,向大气中排放了大量的二氧化碳。

事实2

分析碳循环的过程及特点

任务2

(1)碳在非生物环境的存在形式:

(2)碳在生物体内的存在形式:

(3)碳进入生物体的途径:

(4)碳在生物体之间传递途径:

(5)碳进入非生物环境的途径:

(6)碳在生物群落与非生物环境间循环形式:

1.结合教材P62图3-10思考下列问题

碳循环过程

碳循环示意图

(1)碳在非生物环境的存在形式:

(2)碳在生物体内的存在形式:

(3)碳进入生物体的途径:

(4)碳在生物体之间传递途径:

(5)碳进入非生物环境的途径:

(6)碳在生物群落与非生物环境间循环形式:

CO2

CO2(主要)和碳酸盐等

含碳有机物

光合作用和化能合成作用

食物链(网)

①生物的呼吸作用②分解者的分解作用

③化石燃料的燃烧

——全球性和循环性

分析碳循环的过程及特点

任务2

分析碳循环的过程及特点

任务2

大气中的二氧化碳库

煤、石油

水体中的HCO3-等

岩石中的CaCO3等

(1)CO2与HCO3-的相互转化;

(2)CaCO3与HCO3-的相互转化;

(3)煤、石油等化石燃料的开采与使用。

将有机物分解为二氧化碳等。

其他途径:

——全球性和循环性

分析碳循环的过程及特点

2.构建模型

学生活动:结合图3-10,用箭头和简短的文字表明碳元素在下述各成分之间的联系

任务2

碳循环示意图

2.构建模型

分析碳循环的过程及特点

任务2

遗体和排出物

摄食

燃烧

生产者

消费者

分解者

化石燃料

呼吸作用

呼吸作用

光合作用

大气中的CO2库

分解作用

非生物环境

生物

群落

水圈中的CO2库

分析碳循环的过程及特点

任务2

结合模型思考并回答问题:

【讨论1】碳主要以什么形式在非生物环境和生物群落之间循环?

CO2

【讨论2】碳是通过什么生理过程进入生物群落的?

主要是光合作用

食物链、食物网

含碳有机物

【讨论3】碳在生物群落内部传递的主要途径和形式分别是什么?

【讨论4】生物群落中的碳以什么途径回归大气圈?

①生物的呼吸作用②分解者的分解作用③化石燃料的燃烧

碳循环的全球性

大气环流

注释:由于二氧化碳能够随着大气环流在全球范围内进行,因此碳循环具有全球性。

3.特点

分析碳循环的过程及特点

任务2

能量主要以光的形式到达地球,其中大部分最后以红外线的形式从地球再辐射出去。在大气层中, CO2对光辐射没有阻挡,但是能吸收红外线并阻挡红外线通过,就像温室的玻璃顶罩一样,能量进入容易出去难。

化石燃料的大量燃烧

大气中CO2含量增加

温室效应

4.人类活动对碳循环的影响

分析碳循环的过程及特点

任务2

4.人类活动对碳循环的影响

分析碳循环的过程及特点

任务2

联系社会

——温室效应

全球气候变暖

加快极地冰川融化

海平面上升

洪灾、旱灾不断

威胁人类和生物的生存

4.人类活动对碳循环的影响

分析碳循环的过程及特点

任务2

联系社会

——温室效应

1)原因

化石燃料的大量燃烧(主要原因)

森林、草原等植被的破坏

2)缓解措施

减少化石燃料的使用,开发新能源

大力植树种草,提高森林覆盖率

4.人类活动对碳循环的影响

分析碳循环的过程及特点

任务2

国家环保行动

提高质量标准

垃圾分类回收

号召节约粮食

退耕还林工程

天然林保护工程

沙漠治理行动

城市绿化

注释:国家一方面通过天然林保护工程,退耕还林工程,沙漠治理行动,城市绿化等行动增加植物覆盖率,加大对碳的吸收和固定;另一方面通过倡导垃圾分类回收,号召节约粮食,提高质量标准,发展无废弃物农业,发展清洁能源等方面,减少资源的浪费和利用,从而减少碳的释放。从法律上和行动上助力碳中和。

发展清洁能源

无废弃物农业

4.人类活动对碳循环的影响

分析碳循环的过程及特点

任务2

戒奢侈、捐旧衣

点适量、不浪费

重隔热、简装修

乘公交、少开车

关水电、节约纸

个人低碳生活

一

生态系统的物质循环

一

水循环过程

一

生态系统的物质循环

一

硫循环过程

硫循环的主要形式:

硫在生物群落体内的存在形式:

硫进入非生物环境的途径:

硫循环出现问题:

含硫有机物

SO2、SO42-

分解者的分解作用、化石燃料的燃烧、火山爆发

酸雨腐蚀建筑、酸化土壤和水体、腐蚀植物根系及叶片等,危害动植物生长等。

一

生态系统的物质循环

一

磷循环过程

一

生态系统的物质循环

一

氮循环过程

根据氮循环示意图,思考并回答下列问题。

(1)植物吸收的氮以什么形式存在?

离子

固氮生物的固氮作用。

(3)生物群落中的氮最终通过什么途径返回大气中?

反硝化作用。

(2)大气中的氮气通过什么途径进入生物群落?

(4)据图可知氮元素是不断循环的,但农田生态系统为什么仍需不断施加氮肥?

农田土壤中氮元素的含量往往不足以使作物高产,加之农产品源源不断地自农田生态系统输出,其中的氮元素并不能都归还土壤,所以需要施加氮肥。

一

生态系统的物质循环

一

组成生物体的碳、氢、氧、氮、磷、硫等元素,都在不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。

1.概念:

2.特点:

(1)全球性:物质循环中所说的“生态系统”指的是地球上最大的生态系统——

生物圈,因此又叫生物地球化学循环。

(2)物质在生态系统中循环往复运动。

光合作用、化能合成作用

呼吸作用;

微生物分解作用

煤、石油燃烧;

非生物环境

生物群落

C、H、O、N、P、S等元素

归纳总结

1.碳循环相关知识点小结

(1)存在形式

①非生物环境中:CO2和碳酸盐。

②生物群落内部:有机物。

(2)流动形式

①生物群落与非生物环境之间:CO2

②生物群落内部:有机物。

(3)进入生物群落的途径

①光合作用。

②化能合成作用。

(4)返回非生物环境的方式

①生产者、消费者的呼吸作用。

②分解者的分解作用。

③化石燃料的燃烧。

归纳总结

2.辨析物质循环的三个易错点

(1)生态系统的物质循环中所说的“生态系统”并不是一般的生态系统,而是指地球上最大的生态系统——生物圈,因此物质循环具有全球性。

(2)生态系统的物质循环中所说的“物质”并不是指组成生物体的化合物,而是指组成生物体的化学元素,如C、H、O、N、P、S等。

(3)碳在生态系统各成分之间的传递并不都是双向的,只有生产者与非生物环境之间的传递是双向的,其他各成分间的传递均是单向的。

归纳总结

3.碳循环示意图中各组成成分的判断

(1)图甲——先根据A、B之间为双向箭头且指向B的箭头最多可判断:B为大气中的二氧化碳库,A为生产者。再根据A、C的箭头都指向D可判断:D为分解者,C为消费者。

(2)图乙——根据A、C之间为双向箭头且指向C的箭头最多可判断:A是生产者,C是大气中的二氧化碳库。根据A、B、D的箭头都指向E可进一步判断:E是分解者,B是初级消费者,D是次级消费者。

跟踪训练

1.碳中和是指CO2吸收量和CO2排放量达到平衡,实现CO2的“零排放”。研究碳循环是实现“碳中和”的重要基础。下列说法错误的是

A.碳在生物群落和非生物环境之间主要以CO2的形式循环

B.大气中的CO2主要通过绿色植物的光合作用进入生物群落

C.控制生物体呼吸产生的CO2量是实现碳中和的重要措施

D.植树造林、增加绿地面积有助于降低大气中的CO2浓度

√

有助于绿色植物通过光合作用吸收更多的CO2

大气中的CO2主要来源为化石燃料的燃烧,节能减排是实现碳中和的重要措施

跟踪训练

2.如图为碳循环示意图,下列有关叙述错误的是

A.图中①代表光合作用、③代表有氧呼吸

B.①~④过程伴随能量的输入、传递、

转化和散失

C.CO2能够随着大气环流在全球范围内流动

D.CO2在大气圈和水圈之间的交换有利于

调节大气中的碳含量

√

①代表光合作用或化能合成作用,

②代表捕食,③④代表呼吸作用,主要是有氧呼吸

生态系统的物质循环

一

能量流动和物质循环的关系

二

目录

能量流动和物质循环的关系

二

能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,它们同时进行,彼此相互依存,不可分割。能量的固定、储存、转移和释放,都离不开物质的合成和分解等过程。物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。

事实3

物质循环和能量流动的关系

任务3

1、如果没有太阳,碳能不能从无机环境进入生物群落?

2、消费者如何从生产者获取能量?

3、物质的存在形式、能量是如何流动的?

结合教材P65思考以下问题

能量流动和物质循环的关系

二

能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,它们同时进行,彼此相互依存,不可分割。能量的固定、储存、转移和释放,都离不开物质的合成和分解等过程。物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。

事实3

物质循环

能量流动

无机物

有机物

太阳能

有机物中化学能

光合作用

无机物

热能、

其他能量

细胞呼吸

物质循环和能量流动的关系

任务3

能量流动和物质循环的关系

二

能量流动和物质循环是生态系统的主要功能,它们同时进行,彼此相互依存,不可分割。能量的固定、储存、转移和释放,都离不开物质的合成和分解等过程。物质作为能量的载体,使能量沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和非生物环境之间循环往返。

事实3

1、如果没有太阳,碳能不能从无机环境进入生物群落?

2、消费者如何从生产者获取能量?

3、物质的存在形式、能量是如何流动的?

能量是物质循环的动力

物质是能量流动的载体

物质循环和能量流动的关系

任务3

1.请在碳循环过程模型上绘制能量流动过程。

物质循环和能量流动的关系

任务3

对比归纳能量流动和物质循环的关系

物质循环和能量流动的关系

任务3

对比归纳能量流动和物质循环的关系

物质循环和能量流动的关系

任务3

对比归纳能量流动和物质循环的关系

项目 能量流动 物质循环

形式 主要以有机物为载体 无机物、有机物

特点 ___________________ _________

范围 生态系统的各营养级之间 _______________

联系 同时进行,相互依存,不可分割。 ①能量的_______________________,离不开物质的合成和分解等过程; ②物质是能量沿食物链(网)流动的载体; ③能量是物质在生态系统中循环往返的动力

单向流动,逐级递减

循环往复

生物圈(全球性)

固定、储存、转移和释放

请根据本节所学内容,描述“月宫一号”中物质和能量的关系?

反馈评价

气体循环、

水循环、

碳循环

等物质循环

跟踪训练

3.下列关于生态系统物质循环和能量流动的叙述,错误的是

A.生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程为生态系统的能量流动

B.当生产者通过光合作用合成有机物时,能量就从非生物环境流入生物群落

C.物质是能量的载体,生态系统中的能量是伴随着物质循环而循环利用的

D.在物质循环过程中,非生物环境中的物质可以被生物群落反复利用

√

生态系统能量流动特点:单向流动,逐级递减。物质可以循环,能量不能循环。

跟踪训练

√

4.如图为生态系统能量流动和物质循环的关系图,下列相关叙述错误的是

A.图中黑色箭头可表示能量流动过程,白色箭头可表示物质循环过程

B.能量流动和物质循环可借助生物之间的取食过程相依相伴进行

C.②表示热能散失的过程,生态系统需要通过①过程从外界获得能量

D.若图中物质循环表示碳循环,则碳在③④⑤过程的传递形式为CO2

①主要表示生产者通过光合作用固定太阳能,

②表示各种生物的呼吸作用以热能形式散失的能量

③④表示捕食关系,以及能量流动的方向⑤物质循环

③④传递有机物

课堂小结

本堂课你学到了哪些知识?画出概念图进行总结

生态系统的物质循环

物质循环

对象:组成生物体的元素

特点:全球性,循环性

碳循环

过程

物质循环与能量流动的关系

范围:生物圈

实例