专题五 自然环境的整体性与差异性 综合提升练5(含答案)-2024年高考地理二轮专题强化练

文档属性

| 名称 | 专题五 自然环境的整体性与差异性 综合提升练5(含答案)-2024年高考地理二轮专题强化练 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 706.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-14 21:50:36 | ||

图片预览

文档简介

专题五 自然环境的整体性与差异性 综合提升练5

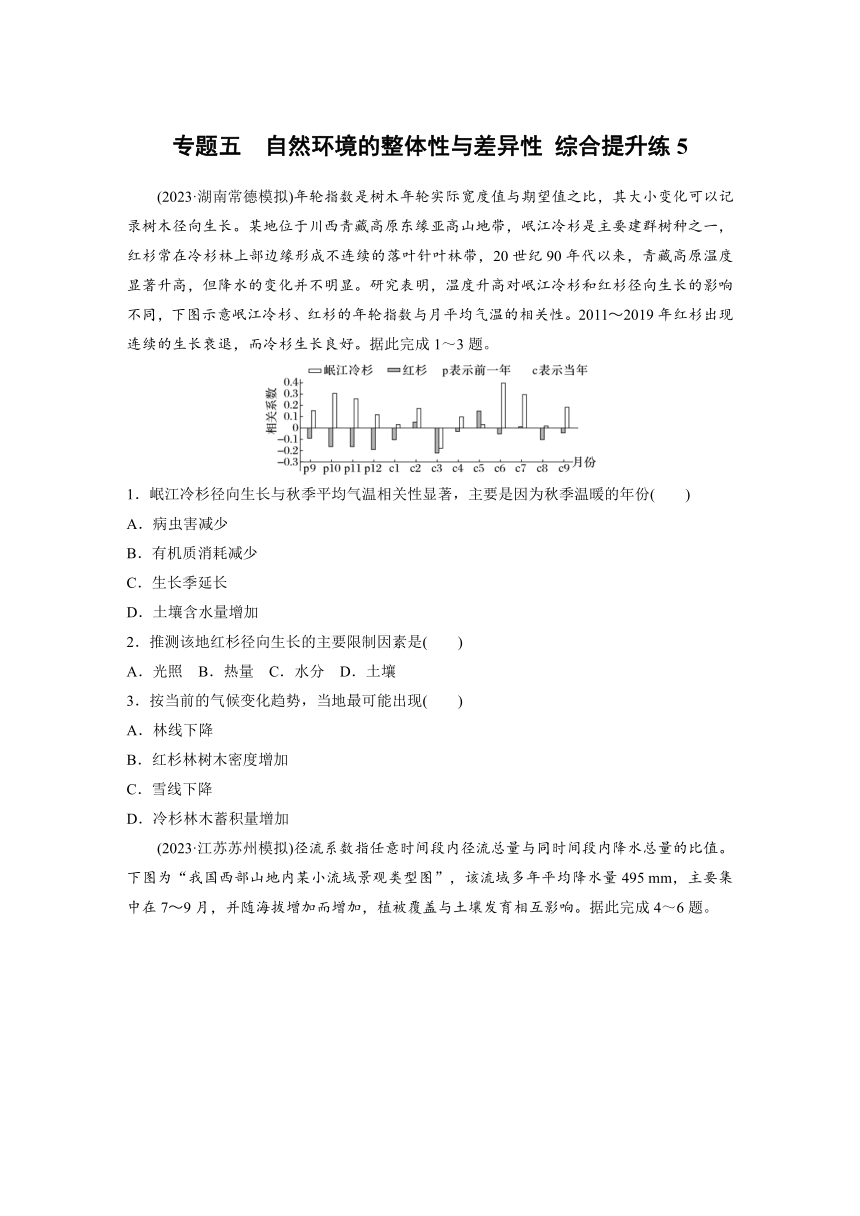

(2023·湖南常德模拟)年轮指数是树木年轮实际宽度值与期望值之比,其大小变化可以记录树木径向生长。某地位于川西青藏高原东缘亚高山地带,岷江冷杉是主要建群树种之一,红杉常在冷杉林上部边缘形成不连续的落叶针叶林带,20世纪90年代以来,青藏高原温度显著升高,但降水的变化并不明显。研究表明,温度升高对岷江冷杉和红杉径向生长的影响不同,下图示意岷江冷杉、红杉的年轮指数与月平均气温的相关性。2011~2019年红杉出现连续的生长衰退,而冷杉生长良好。据此完成1~3题。

1.岷江冷杉径向生长与秋季平均气温相关性显著,主要是因为秋季温暖的年份( )

A.病虫害减少

B.有机质消耗减少

C.生长季延长

D.土壤含水量增加

2.推测该地红杉径向生长的主要限制因素是( )

A.光照 B.热量 C.水分 D.土壤

3.按当前的气候变化趋势,当地最可能出现( )

A.林线下降

B.红杉林树木密度增加

C.雪线下降

D.冷杉林木蓄积量增加

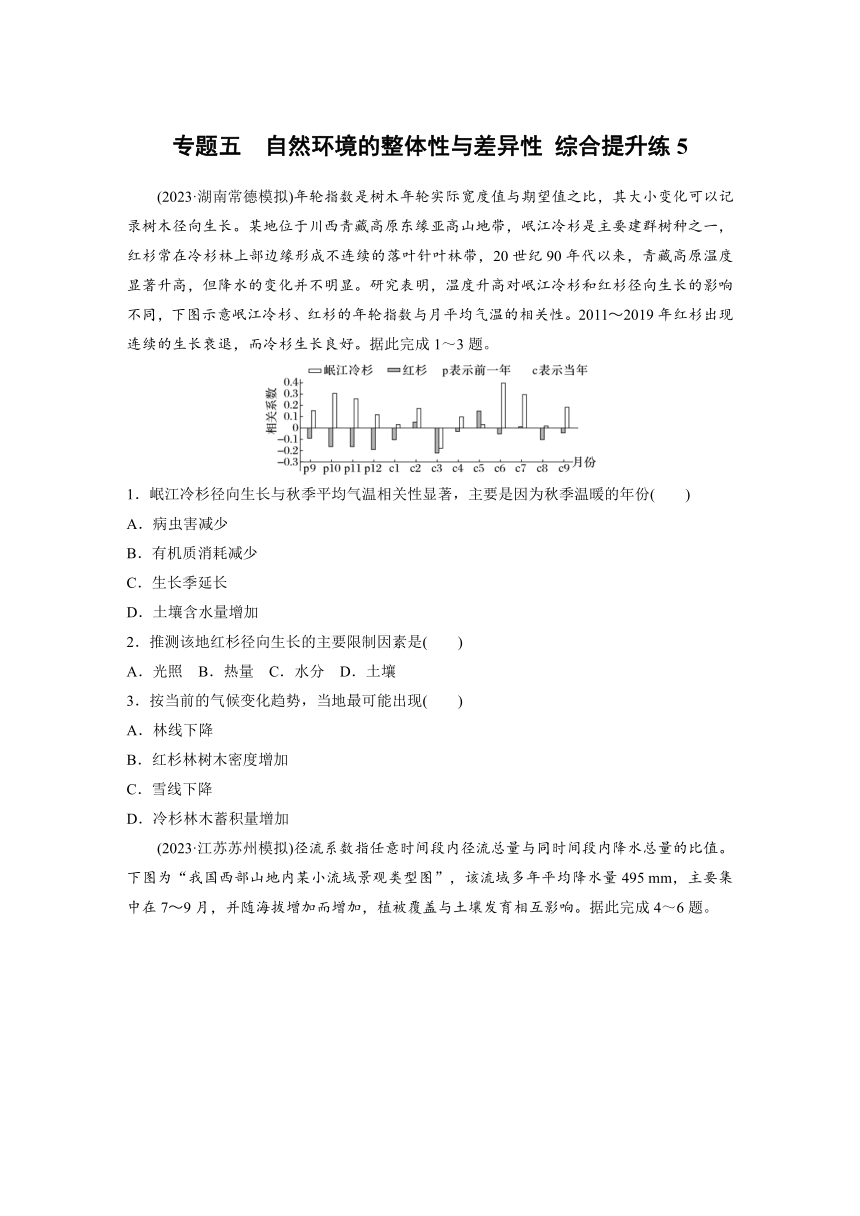

(2023·江苏苏州模拟)径流系数指任意时间段内径流总量与同时间段内降水总量的比值。下图为“我国西部山地内某小流域景观类型图”,该流域多年平均降水量495 mm,主要集中在7~9月,并随海拔增加而增加,植被覆盖与土壤发育相互影响。据此完成4~6题。

4.径流系数最大的景观类型是( )

A.高寒草甸 B.高寒灌丛

C.沼泽化草甸 D.高山寒漠

5.全球气候变暖,将导致该流域( )

A.植被带上移,径流系数变小

B.植被带上移,径流系数变大

C.植被带下移,径流系数变小

D.植被带下移,径流系数变大

6.下列景观中,推测土壤微生物含量最高的是( )

A.高寒草甸 B.高寒草原

C.高寒灌丛 D.高山寒漠

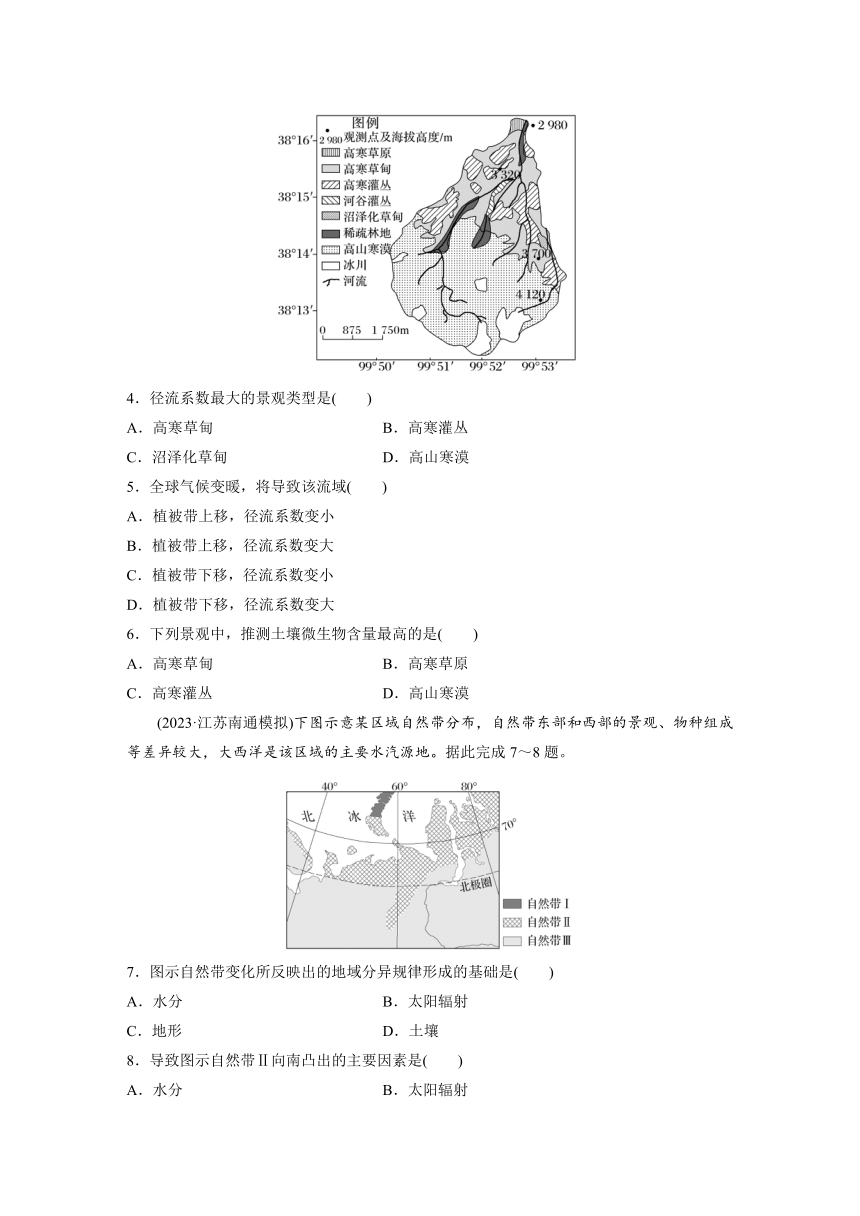

(2023·江苏南通模拟)下图示意某区域自然带分布,自然带东部和西部的景观、物种组成等差异较大,大西洋是该区域的主要水汽源地。据此完成7~8题。

7.图示自然带变化所反映出的地域分异规律形成的基础是( )

A.水分 B.太阳辐射

C.地形 D.土壤

8.导致图示自然带Ⅱ向南凸出的主要因素是( )

A.水分 B.太阳辐射

C.地形 D.土壤

(2023·江苏南京师大附中模拟)读“秦岭—大巴山东段南北向乔木物种丰富度随纬度变化情况示意图”,完成9~11题。

9.植被丰富度最小的地点海拔约为( )

A.500 m B.220 m

C.410 m D.800 m

10.甲县植被丰富度较低的原因最可能是( )

A.热量较少 B.光照不足

C.降水较少 D.人为干扰

11.乙所在地区是( )

①断陷盆地 ②稻麦两熟区 ③典型干热河谷 ④甜菜集中产区

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

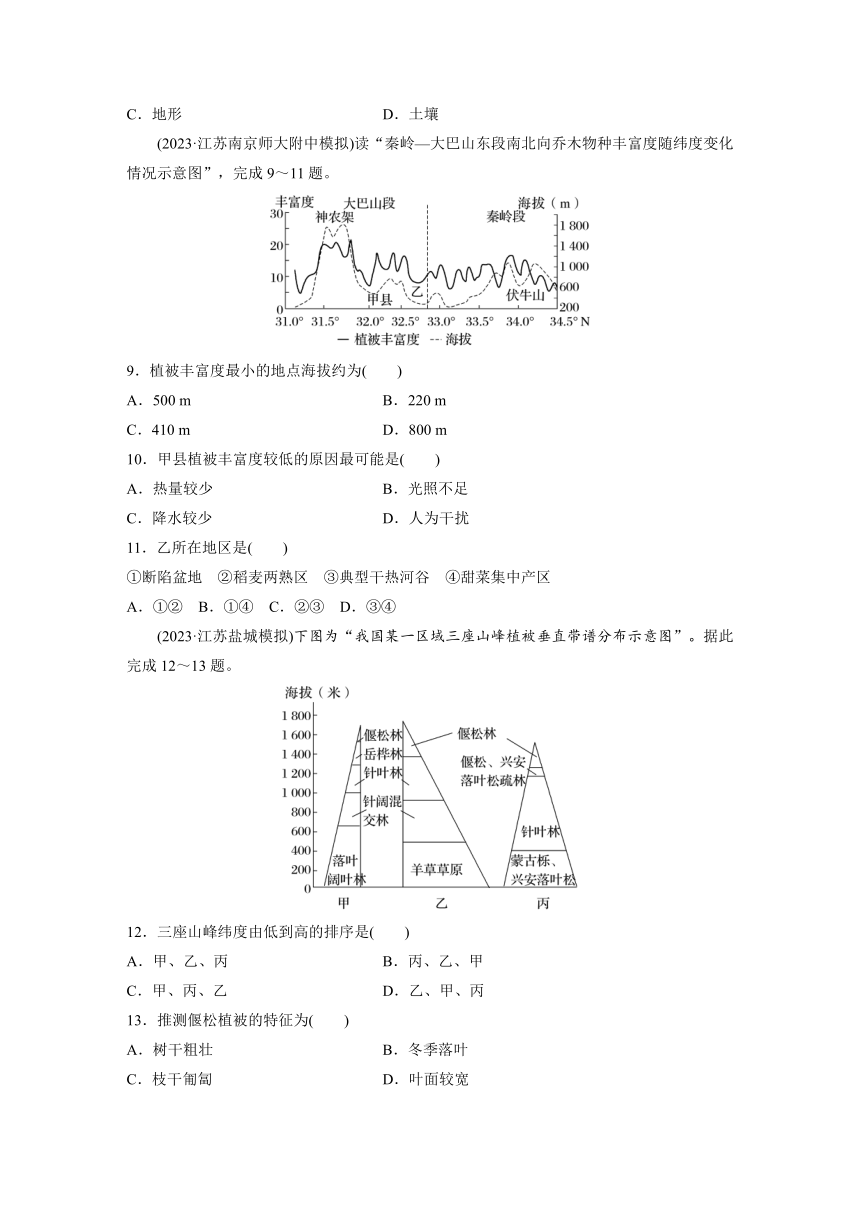

(2023·江苏盐城模拟)下图为“我国某一区域三座山峰植被垂直带谱分布示意图”。据此完成12~13题。

12.三座山峰纬度由低到高的排序是( )

A.甲、乙、丙 B.丙、乙、甲

C.甲、丙、乙 D.乙、甲、丙

13.推测偃松植被的特征为( )

A.树干粗壮 B.冬季落叶

C.枝干匍匐 D.叶面较宽

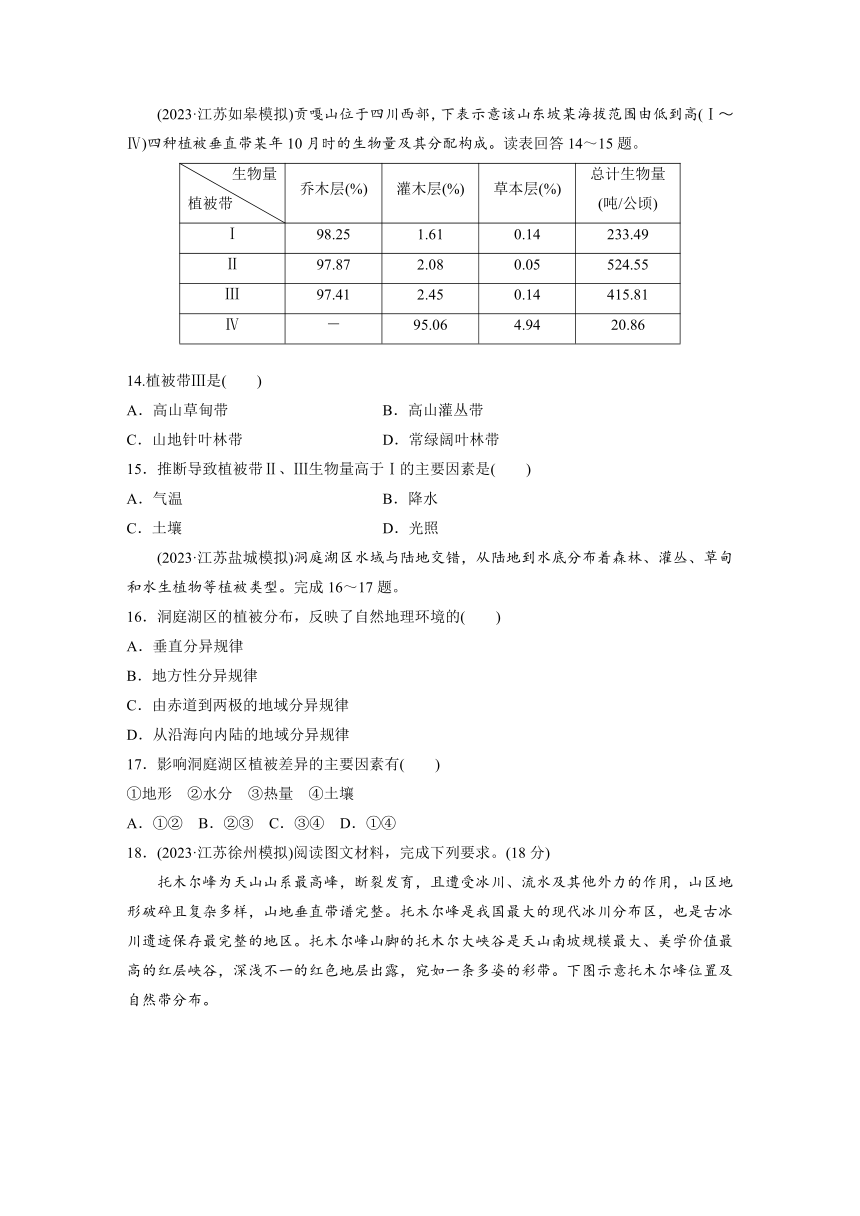

(2023·江苏如皋模拟)贡嘎山位于四川西部,下表示意该山东坡某海拔范围由低到高(Ⅰ~Ⅳ)四种植被垂直带某年10月时的生物量及其分配构成。读表回答14~15题。

生物量 植被带 乔木层(%) 灌木层(%) 草本层(%) 总计生物量 (吨/公顷)

Ⅰ 98.25 1.61 0.14 233.49

Ⅱ 97.87 2.08 0.05 524.55

Ⅲ 97.41 2.45 0.14 415.81

Ⅳ - 95.06 4.94 20.86

14.植被带Ⅲ是( )

A.高山草甸带 B.高山灌丛带

C.山地针叶林带 D.常绿阔叶林带

15.推断导致植被带Ⅱ、Ⅲ生物量高于Ⅰ的主要因素是( )

A.气温 B.降水

C.土壤 D.光照

(2023·江苏盐城模拟)洞庭湖区水域与陆地交错,从陆地到水底分布着森林、灌丛、草甸和水生植物等植被类型。完成16~17题。

16.洞庭湖区的植被分布,反映了自然地理环境的( )

A.垂直分异规律

B.地方性分异规律

C.由赤道到两极的地域分异规律

D.从沿海向内陆的地域分异规律

17.影响洞庭湖区植被差异的主要因素有( )

①地形 ②水分 ③热量 ④土壤

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

18.(2023·江苏徐州模拟)阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

托木尔峰为天山山系最高峰,断裂发育,且遭受冰川、流水及其他外力的作用,山区地形破碎且复杂多样,山地垂直带谱完整。托木尔峰是我国最大的现代冰川分布区,也是古冰川遗迹保存最完整的地区。托木尔峰山脚的托木尔大峡谷是天山南坡规模最大、美学价值最高的红层峡谷,深浅不一的红色地层出露,宛如一条多姿的彩带。下图示意托木尔峰位置及自然带分布。

(1)指出图中P自然带的类型,并说明该自然带的成因。(6分)

(2)分析托木尔峰现代冰川面积较大的可能原因。(6分)

(3)推测托木尔红层大峡谷的形成过程。(6分)

综合提升练5

1.C 2.C 3.D [第1题,秋季温暖,易滋生病虫害,A错误;秋季温暖,冷杉呼吸作用强,新陈代谢快,有机质消耗增多,B错误;秋季温暖,生长季延长,冷杉积累有机物较多,径向生长快,年轮指数高,C正确;秋季降水和冰雪融水少,全球气候变温暖后,水分蒸发更多,土壤含水量减少,D错误。第2题,由材料可知,红杉位于当地亚高山地带上部,随着气候变暖(青藏高原温度显著升高),降水变化并不明显,光照强度没有明显的变化,但红杉出现生长衰退,说明光照不是影响红杉径向生长的主要限制因素,A错误;青藏高原温度显著升高,但红杉出现生长衰退,说明热量不是影响红杉径向生长的主要限制因素,B错误;青藏高原温度显著升高,亚高山上部土壤水分蒸发增多,但降水变化不明显,水分条件变差,影响红杉生长,导致衰退,C正确;材料没有关于土壤深厚、肥力相关的信息,D错误。第3题,林线是山地森林上限连续不断的森林分布界线,红杉是不连续的落叶针叶林,故当地林线应指的是冷杉的分布上限,由材料可知,随着全球气候变暖,2011~2019年冷杉生长良好,故按照当前的气候变化趋势,林线分布海拔可能会上升,A错误;随着全球气候变暖,红杉出现连续的生长衰退,而冷杉生长良好,故红杉林树木密度会下降,冷杉林木蓄积量增加,B错误、D正确;随着全球气候变暖,高山冰雪消融加剧,降水量变化不大,夏季0 ℃等温线海拔升高,雪线上升,C错误。]

4.D 5.A 6.A [第4题,在降水相同的条件下,选项四类景观中,高山寒漠的植被覆盖率最低,降水后更易产生地表径流,径流占降水总量的比值更大,径流系数最大,而高寒草甸、高寒灌丛、沼泽化草甸等植被覆盖率相对较高,有利于促进水分下渗,径流系数相对较小。故选D。第5题,根据材料可知,该地区降水随海拔增加而增大,根据图示信息可知,该地区高山地区存在着冰川,在全球气候变暖的背景下,冰川面积缩小,雪线上移,高海拔地区降水较多,热量条件改善,植被带上移。同时,流域整体的植被覆盖率提高,有利于促进水分下渗,减小地表径流,导致径流系数变小。故选A。第6题,根据材料可知,植被覆盖与土壤发育相互影响。高山寒漠地区海拔高,气温低,植被覆盖低,土壤微生物少,D错;该流域降水随海拔增加而增加,与高寒草甸和高寒灌丛相比,高寒草原分布海拔较低,降水相对较少,植被覆盖率相对较低,土壤肥力相对较低,土壤微生物相对较少,排除B;根据图示信息可知,高寒草甸与高寒灌丛分布的海拔相差不大,两者的空气湿度、日照时间等差异不大,但高寒草甸地区的草类茂盛,从而形成致密紧实的草皮层,有机质含量更高,土壤肥力更高,土壤的微生物含量最高,A正确,C错。]

7.B 8.C [第7题,图示自然带表现为由低纬向高纬的递变,自然带大致沿东西方向延伸,沿南北方向更替。由此可判断属于由赤道到两极的地域分异规律,所以形成基础是太阳辐射,故选B。第8题,根据经纬度判断,自然带Ⅱ向南凸出的地区为乌拉尔山脉,由于比周边的平原地区地势高,导致该地气温低,热量少,形成自然带向南凸出的景象,故选C。]

9.B 10.D 11.A [第9题,结合示意图可以看出植被丰富度最低处在图中最左侧,对应海拔约为220 m,故选B。第10题,与甲县海拔相似地区的植被丰富度都大于甲地,说明山地垂直差异的因素,包括热量、光照和降水都不是主要原因,最可能是该地位于人口聚集区域,人类活动较多,对植被造成破坏,故选D。第11题,从海拔变化线可知,乙地南北两侧海拔高,且坡度大,可推测乙为断陷盆地,①正确;该区域位于我国南北方分界线附近,属于过渡地带,为稻麦两熟区,②正确;干热河谷主要位于我国西南地区,山高谷深,③错误;该地位于秦巴山区,不是甜菜集中产区,④错误。故选A。]

12.A 13.C [第12题,山地的基带能代表当地的地带性植被,甲山的基带植被是落叶阔叶林,在我国对应的是温带季风气候,乙山的基带植被是草原植被,对应的是温带大陆性气候,水分条件相对于温带季风气候较差;蒙古栎、兴安落叶松属于针叶林,对应的热量带是亚寒带,热量较温带差,所以甲、乙、丙三地的热量最好的为甲,最差的为丙,纬度越低相对热量条件越好,所以三座山峰纬度由低到高的排序是甲、乙、丙,故选A。第13题,由图可知,偃松林分布在山顶较高海拔处,由于山顶风力较大,植物为适应强风而出现枝干匍匐的特征,C正确;山顶处水热条件差,且风力大,自然条件相对恶劣,植物生长状况较差,不会出现树干粗壮、叶面较宽的特征,A、D错误;偃松冬季并不落叶,B错误。故选C。]

14.C 15.B [第14题,由材料可知,该山地位于四川西部,属于亚热带季风气候,基带为亚热带常绿阔叶林带,植被带Ⅲ海拔较高,不可能为亚热带常绿阔叶林带,D错误;该层植被以乔木为主,因此不可能为高山草甸带和高山灌丛带,A、B错误;该位置海拔较高,气温较低,因此有可能为山地针叶林带,C正确。第15题,植被生物量与气候关系较大。由材料分析可知,该地为亚热带季风气候,由于地形的抬升作用,海拔较高处的降水多于山麓地带,因此植被覆盖率较高,生物量较大,B正确;海拔低处气温条件更好,生物量应该大,与题意不符;土壤和光照条件对生物量的影响小于降水,A、C、D错。]

16.B 17.A [第16题,洞庭湖区从陆地到水底分布着森林、灌丛、草甸和水生植物等植被类型,是洞庭湖区在独特的自然环境条件影响下形成的,属于小尺度的地域分异,反映了自然地理环境的地方性分异规律。故选B。第17题,从陆地到水底,地形从出露地表到隐于水下,水分从少到多,这是导致洞庭湖区植被差异的主要因素,①②正确;热量和土壤条件没有明显的差异。故选A。]

18.(1)山地针叶林带。成因:P自然带位于托木尔峰北坡,为西风(或西北风)迎风坡,降水较多;北坡为阴坡,蒸发弱,水分充足,可满足针叶林生长。

(2)纬度较高,年均气温较低;山体面积较大,海拔高,降水较多,冰川补给物质丰富;位于西北内陆地区,自然环境恶劣,人类活动少。

(3)流水沉积,固结成岩,形成沉积地层;构造运动(断裂下陷),形成谷地;风化侵蚀,岩层裸露。

(2023·湖南常德模拟)年轮指数是树木年轮实际宽度值与期望值之比,其大小变化可以记录树木径向生长。某地位于川西青藏高原东缘亚高山地带,岷江冷杉是主要建群树种之一,红杉常在冷杉林上部边缘形成不连续的落叶针叶林带,20世纪90年代以来,青藏高原温度显著升高,但降水的变化并不明显。研究表明,温度升高对岷江冷杉和红杉径向生长的影响不同,下图示意岷江冷杉、红杉的年轮指数与月平均气温的相关性。2011~2019年红杉出现连续的生长衰退,而冷杉生长良好。据此完成1~3题。

1.岷江冷杉径向生长与秋季平均气温相关性显著,主要是因为秋季温暖的年份( )

A.病虫害减少

B.有机质消耗减少

C.生长季延长

D.土壤含水量增加

2.推测该地红杉径向生长的主要限制因素是( )

A.光照 B.热量 C.水分 D.土壤

3.按当前的气候变化趋势,当地最可能出现( )

A.林线下降

B.红杉林树木密度增加

C.雪线下降

D.冷杉林木蓄积量增加

(2023·江苏苏州模拟)径流系数指任意时间段内径流总量与同时间段内降水总量的比值。下图为“我国西部山地内某小流域景观类型图”,该流域多年平均降水量495 mm,主要集中在7~9月,并随海拔增加而增加,植被覆盖与土壤发育相互影响。据此完成4~6题。

4.径流系数最大的景观类型是( )

A.高寒草甸 B.高寒灌丛

C.沼泽化草甸 D.高山寒漠

5.全球气候变暖,将导致该流域( )

A.植被带上移,径流系数变小

B.植被带上移,径流系数变大

C.植被带下移,径流系数变小

D.植被带下移,径流系数变大

6.下列景观中,推测土壤微生物含量最高的是( )

A.高寒草甸 B.高寒草原

C.高寒灌丛 D.高山寒漠

(2023·江苏南通模拟)下图示意某区域自然带分布,自然带东部和西部的景观、物种组成等差异较大,大西洋是该区域的主要水汽源地。据此完成7~8题。

7.图示自然带变化所反映出的地域分异规律形成的基础是( )

A.水分 B.太阳辐射

C.地形 D.土壤

8.导致图示自然带Ⅱ向南凸出的主要因素是( )

A.水分 B.太阳辐射

C.地形 D.土壤

(2023·江苏南京师大附中模拟)读“秦岭—大巴山东段南北向乔木物种丰富度随纬度变化情况示意图”,完成9~11题。

9.植被丰富度最小的地点海拔约为( )

A.500 m B.220 m

C.410 m D.800 m

10.甲县植被丰富度较低的原因最可能是( )

A.热量较少 B.光照不足

C.降水较少 D.人为干扰

11.乙所在地区是( )

①断陷盆地 ②稻麦两熟区 ③典型干热河谷 ④甜菜集中产区

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

(2023·江苏盐城模拟)下图为“我国某一区域三座山峰植被垂直带谱分布示意图”。据此完成12~13题。

12.三座山峰纬度由低到高的排序是( )

A.甲、乙、丙 B.丙、乙、甲

C.甲、丙、乙 D.乙、甲、丙

13.推测偃松植被的特征为( )

A.树干粗壮 B.冬季落叶

C.枝干匍匐 D.叶面较宽

(2023·江苏如皋模拟)贡嘎山位于四川西部,下表示意该山东坡某海拔范围由低到高(Ⅰ~Ⅳ)四种植被垂直带某年10月时的生物量及其分配构成。读表回答14~15题。

生物量 植被带 乔木层(%) 灌木层(%) 草本层(%) 总计生物量 (吨/公顷)

Ⅰ 98.25 1.61 0.14 233.49

Ⅱ 97.87 2.08 0.05 524.55

Ⅲ 97.41 2.45 0.14 415.81

Ⅳ - 95.06 4.94 20.86

14.植被带Ⅲ是( )

A.高山草甸带 B.高山灌丛带

C.山地针叶林带 D.常绿阔叶林带

15.推断导致植被带Ⅱ、Ⅲ生物量高于Ⅰ的主要因素是( )

A.气温 B.降水

C.土壤 D.光照

(2023·江苏盐城模拟)洞庭湖区水域与陆地交错,从陆地到水底分布着森林、灌丛、草甸和水生植物等植被类型。完成16~17题。

16.洞庭湖区的植被分布,反映了自然地理环境的( )

A.垂直分异规律

B.地方性分异规律

C.由赤道到两极的地域分异规律

D.从沿海向内陆的地域分异规律

17.影响洞庭湖区植被差异的主要因素有( )

①地形 ②水分 ③热量 ④土壤

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

18.(2023·江苏徐州模拟)阅读图文材料,完成下列要求。(18分)

托木尔峰为天山山系最高峰,断裂发育,且遭受冰川、流水及其他外力的作用,山区地形破碎且复杂多样,山地垂直带谱完整。托木尔峰是我国最大的现代冰川分布区,也是古冰川遗迹保存最完整的地区。托木尔峰山脚的托木尔大峡谷是天山南坡规模最大、美学价值最高的红层峡谷,深浅不一的红色地层出露,宛如一条多姿的彩带。下图示意托木尔峰位置及自然带分布。

(1)指出图中P自然带的类型,并说明该自然带的成因。(6分)

(2)分析托木尔峰现代冰川面积较大的可能原因。(6分)

(3)推测托木尔红层大峡谷的形成过程。(6分)

综合提升练5

1.C 2.C 3.D [第1题,秋季温暖,易滋生病虫害,A错误;秋季温暖,冷杉呼吸作用强,新陈代谢快,有机质消耗增多,B错误;秋季温暖,生长季延长,冷杉积累有机物较多,径向生长快,年轮指数高,C正确;秋季降水和冰雪融水少,全球气候变温暖后,水分蒸发更多,土壤含水量减少,D错误。第2题,由材料可知,红杉位于当地亚高山地带上部,随着气候变暖(青藏高原温度显著升高),降水变化并不明显,光照强度没有明显的变化,但红杉出现生长衰退,说明光照不是影响红杉径向生长的主要限制因素,A错误;青藏高原温度显著升高,但红杉出现生长衰退,说明热量不是影响红杉径向生长的主要限制因素,B错误;青藏高原温度显著升高,亚高山上部土壤水分蒸发增多,但降水变化不明显,水分条件变差,影响红杉生长,导致衰退,C正确;材料没有关于土壤深厚、肥力相关的信息,D错误。第3题,林线是山地森林上限连续不断的森林分布界线,红杉是不连续的落叶针叶林,故当地林线应指的是冷杉的分布上限,由材料可知,随着全球气候变暖,2011~2019年冷杉生长良好,故按照当前的气候变化趋势,林线分布海拔可能会上升,A错误;随着全球气候变暖,红杉出现连续的生长衰退,而冷杉生长良好,故红杉林树木密度会下降,冷杉林木蓄积量增加,B错误、D正确;随着全球气候变暖,高山冰雪消融加剧,降水量变化不大,夏季0 ℃等温线海拔升高,雪线上升,C错误。]

4.D 5.A 6.A [第4题,在降水相同的条件下,选项四类景观中,高山寒漠的植被覆盖率最低,降水后更易产生地表径流,径流占降水总量的比值更大,径流系数最大,而高寒草甸、高寒灌丛、沼泽化草甸等植被覆盖率相对较高,有利于促进水分下渗,径流系数相对较小。故选D。第5题,根据材料可知,该地区降水随海拔增加而增大,根据图示信息可知,该地区高山地区存在着冰川,在全球气候变暖的背景下,冰川面积缩小,雪线上移,高海拔地区降水较多,热量条件改善,植被带上移。同时,流域整体的植被覆盖率提高,有利于促进水分下渗,减小地表径流,导致径流系数变小。故选A。第6题,根据材料可知,植被覆盖与土壤发育相互影响。高山寒漠地区海拔高,气温低,植被覆盖低,土壤微生物少,D错;该流域降水随海拔增加而增加,与高寒草甸和高寒灌丛相比,高寒草原分布海拔较低,降水相对较少,植被覆盖率相对较低,土壤肥力相对较低,土壤微生物相对较少,排除B;根据图示信息可知,高寒草甸与高寒灌丛分布的海拔相差不大,两者的空气湿度、日照时间等差异不大,但高寒草甸地区的草类茂盛,从而形成致密紧实的草皮层,有机质含量更高,土壤肥力更高,土壤的微生物含量最高,A正确,C错。]

7.B 8.C [第7题,图示自然带表现为由低纬向高纬的递变,自然带大致沿东西方向延伸,沿南北方向更替。由此可判断属于由赤道到两极的地域分异规律,所以形成基础是太阳辐射,故选B。第8题,根据经纬度判断,自然带Ⅱ向南凸出的地区为乌拉尔山脉,由于比周边的平原地区地势高,导致该地气温低,热量少,形成自然带向南凸出的景象,故选C。]

9.B 10.D 11.A [第9题,结合示意图可以看出植被丰富度最低处在图中最左侧,对应海拔约为220 m,故选B。第10题,与甲县海拔相似地区的植被丰富度都大于甲地,说明山地垂直差异的因素,包括热量、光照和降水都不是主要原因,最可能是该地位于人口聚集区域,人类活动较多,对植被造成破坏,故选D。第11题,从海拔变化线可知,乙地南北两侧海拔高,且坡度大,可推测乙为断陷盆地,①正确;该区域位于我国南北方分界线附近,属于过渡地带,为稻麦两熟区,②正确;干热河谷主要位于我国西南地区,山高谷深,③错误;该地位于秦巴山区,不是甜菜集中产区,④错误。故选A。]

12.A 13.C [第12题,山地的基带能代表当地的地带性植被,甲山的基带植被是落叶阔叶林,在我国对应的是温带季风气候,乙山的基带植被是草原植被,对应的是温带大陆性气候,水分条件相对于温带季风气候较差;蒙古栎、兴安落叶松属于针叶林,对应的热量带是亚寒带,热量较温带差,所以甲、乙、丙三地的热量最好的为甲,最差的为丙,纬度越低相对热量条件越好,所以三座山峰纬度由低到高的排序是甲、乙、丙,故选A。第13题,由图可知,偃松林分布在山顶较高海拔处,由于山顶风力较大,植物为适应强风而出现枝干匍匐的特征,C正确;山顶处水热条件差,且风力大,自然条件相对恶劣,植物生长状况较差,不会出现树干粗壮、叶面较宽的特征,A、D错误;偃松冬季并不落叶,B错误。故选C。]

14.C 15.B [第14题,由材料可知,该山地位于四川西部,属于亚热带季风气候,基带为亚热带常绿阔叶林带,植被带Ⅲ海拔较高,不可能为亚热带常绿阔叶林带,D错误;该层植被以乔木为主,因此不可能为高山草甸带和高山灌丛带,A、B错误;该位置海拔较高,气温较低,因此有可能为山地针叶林带,C正确。第15题,植被生物量与气候关系较大。由材料分析可知,该地为亚热带季风气候,由于地形的抬升作用,海拔较高处的降水多于山麓地带,因此植被覆盖率较高,生物量较大,B正确;海拔低处气温条件更好,生物量应该大,与题意不符;土壤和光照条件对生物量的影响小于降水,A、C、D错。]

16.B 17.A [第16题,洞庭湖区从陆地到水底分布着森林、灌丛、草甸和水生植物等植被类型,是洞庭湖区在独特的自然环境条件影响下形成的,属于小尺度的地域分异,反映了自然地理环境的地方性分异规律。故选B。第17题,从陆地到水底,地形从出露地表到隐于水下,水分从少到多,这是导致洞庭湖区植被差异的主要因素,①②正确;热量和土壤条件没有明显的差异。故选A。]

18.(1)山地针叶林带。成因:P自然带位于托木尔峰北坡,为西风(或西北风)迎风坡,降水较多;北坡为阴坡,蒸发弱,水分充足,可满足针叶林生长。

(2)纬度较高,年均气温较低;山体面积较大,海拔高,降水较多,冰川补给物质丰富;位于西北内陆地区,自然环境恶劣,人类活动少。

(3)流水沉积,固结成岩,形成沉积地层;构造运动(断裂下陷),形成谷地;风化侵蚀,岩层裸露。

同课章节目录