2024中考研题实验探究(课件 24张ppt)

文档属性

| 名称 | 2024中考研题实验探究(课件 24张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-15 12:21:49 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

中考研题

实验探究题

能力考点一:作出猜想

中考实验探究题考什么

能力考点二:完善或设计实验方案

能力考点三:数据分析及处理

能力考点四:实验方案的反思与评价

能力考点一:作出猜想

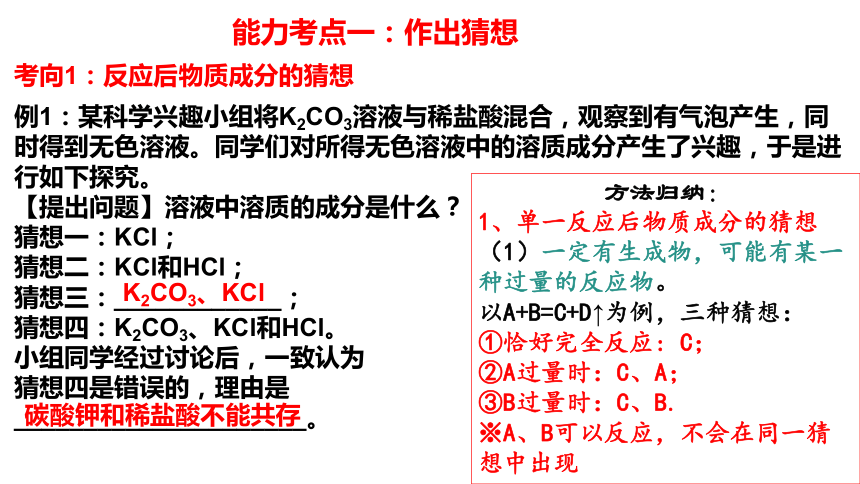

考向1:反应后物质成分的猜想

例1:某科学兴趣小组将K2CO3溶液与稀盐酸混合,观察到有气泡产生,同时得到无色溶液。同学们对所得无色溶液中的溶质成分产生了兴趣,于是进行如下探究。

【提出问题】溶液中溶质的成分是什么?

猜想一:KCl;

猜想二:KCl和HCl;

猜想三:____________;

猜想四:K2CO3、KCl和HCl。

小组同学经过讨论后,一致认为

猜想四是错误的,理由是

_____________________。

K2CO3、KCl

碳酸钾和稀盐酸不能共存

方法归纳:

1、单一反应后物质成分的猜想

(1)一定有生成物,可能有某一种过量的反应物。

以A+B=C+D↑为例,三种猜想:

①恰好完全反应: C;

②A过量时:C、A;

③B过量时:C、B.

※A、B可以反应,不会在同一猜想中出现

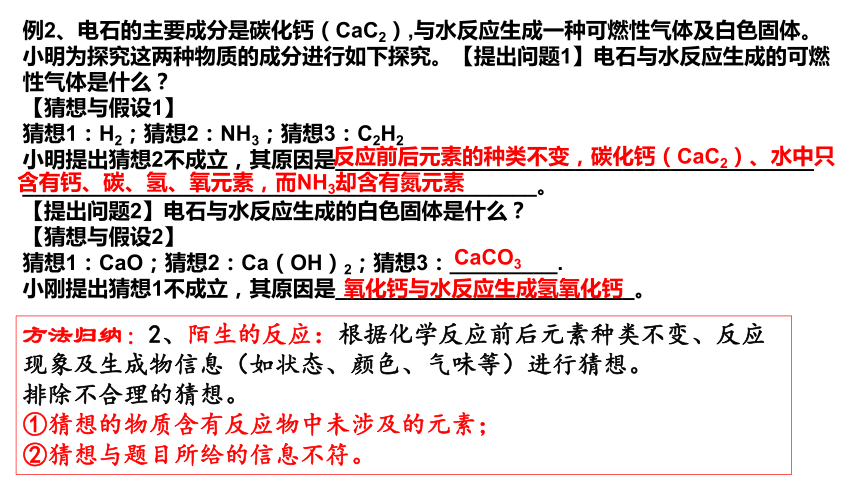

例2、电石的主要成分是碳化钙(CaC2),与水反应生成一种可燃性气体及白色固体。小明为探究这两种物质的成分进行如下探究。【提出问题1】电石与水反应生成的可燃性气体是什么?

【猜想与假设1】

猜想1:H2;猜想2:NH3;猜想3:C2H2

小明提出猜想2不成立,其原因是________________________________________

___________________________________________。

【提出问题2】电石与水反应生成的白色固体是什么?

【猜想与假设2】

猜想1:CaO;猜想2:Ca(OH)2;猜想3:_________.

小刚提出猜想1不成立,其原因是_________________________。

反应前后元素的种类不变,碳化钙(CaC2)、水中只含有钙、碳、氢、氧元素,而NH3却含有氮元素

CaCO3

氧化钙与水反应生成氢氧化钙

方法归纳:2、陌生的反应:根据化学反应前后元素种类不变、反应现象及生成物信息(如状态、颜色、气味等)进行猜想。

排除不合理的猜想。

①猜想的物质含有反应物中未涉及的元素;

②猜想与题目所给的信息不符。

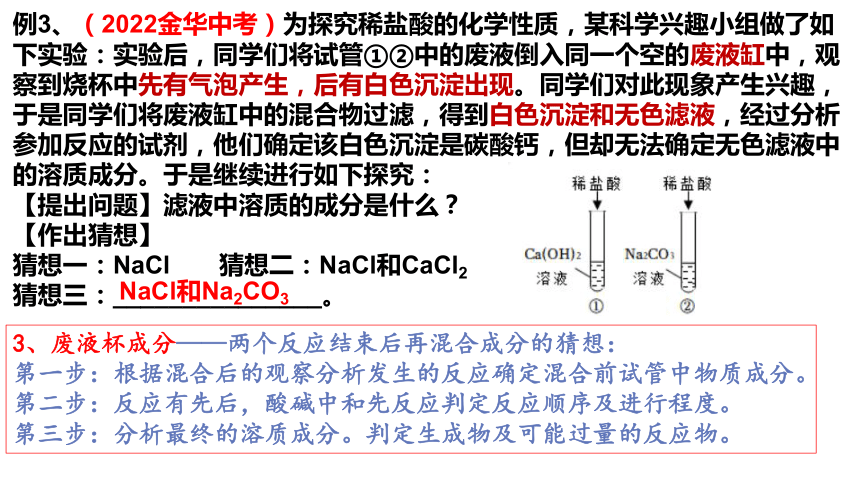

例3、(2022金华中考)为探究稀盐酸的化学性质,某科学兴趣小组做了如下实验:实验后,同学们将试管①②中的废液倒入同一个空的废液缸中,观察到烧杯中先有气泡产生,后有白色沉淀出现。同学们对此现象产生兴趣,于是同学们将废液缸中的混合物过滤,得到白色沉淀和无色滤液,经过分析参加反应的试剂,他们确定该白色沉淀是碳酸钙,但却无法确定无色滤液中的溶质成分。于是继续进行如下探究:

【提出问题】滤液中溶质的成分是什么?

【作出猜想】

猜想一:NaCl 猜想二:NaCl和CaCl2

猜想三:_______________。

NaCl和Na2CO3

3、废液杯成分——两个反应结束后再混合成分的猜想:

第一步:根据混合后的观察分析发生的反应确定混合前试管中物质成分。

第二步:反应有先后,酸碱中和先反应判定反应顺序及进行程度。

第三步:分析最终的溶质成分。判定生成物及可能过量的反应物。

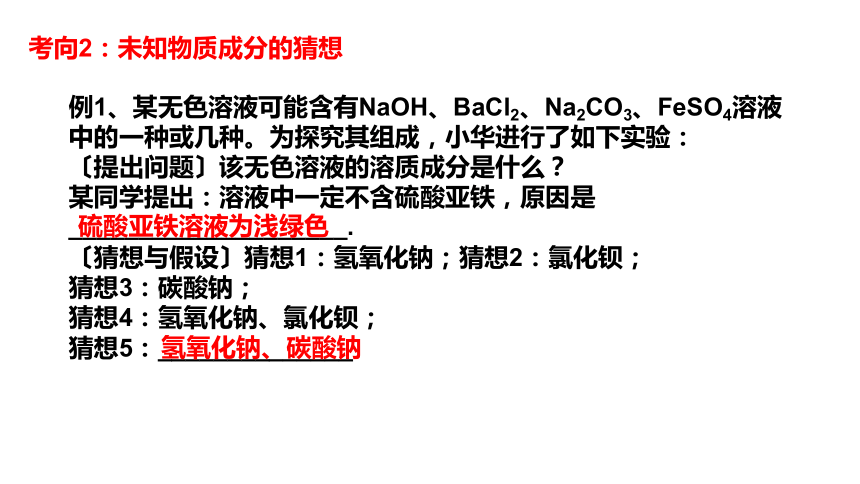

考向2:未知物质成分的猜想

例1、某无色溶液可能含有NaOH、BaCl2、Na2CO3、FeSO4溶液中的一种或几种。为探究其组成,小华进行了如下实验:

〔提出问题〕该无色溶液的溶质成分是什么?

某同学提出:溶液中一定不含硫酸亚铁,原因是

____________________.

〔猜想与假设〕猜想1:氢氧化钠;猜想2:氯化钡;

猜想3:碳酸钠;

猜想4:氢氧化钠、氯化钡;

猜想5:______________

硫酸亚铁溶液为浅绿色

氢氧化钠、碳酸钠

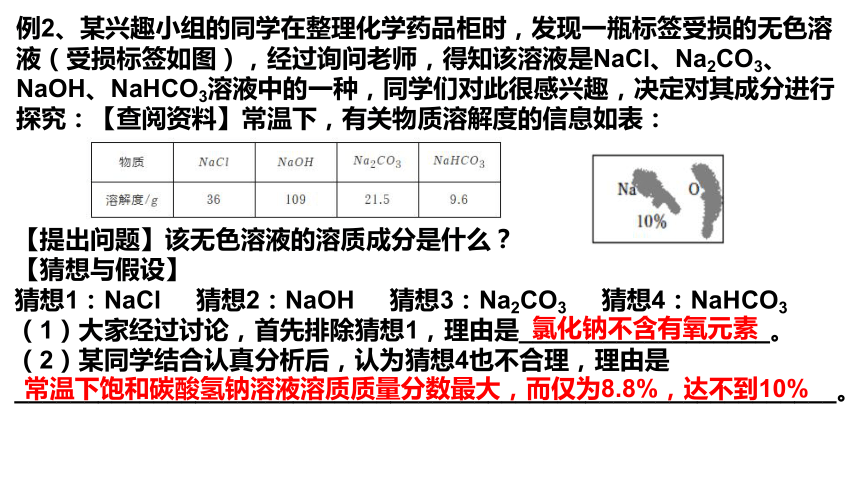

例2、某兴趣小组的同学在整理化学药品柜时,发现一瓶标签受损的无色溶液(受损标签如图),经过询问老师,得知该溶液是NaCl、Na2CO3、NaOH、NaHCO3溶液中的一种,同学们对此很感兴趣,决定对其成分进行探究:【查阅资料】常温下,有关物质溶解度的信息如表:

【提出问题】该无色溶液的溶质成分是什么?

【猜想与假设】

猜想1:NaCl 猜想2:NaOH 猜想3:Na2CO3 猜想4:NaHCO3

(1)大家经过讨论,首先排除猜想1,理由是__________________。

(2)某同学结合认真分析后,认为猜想4也不合理,理由是

___________________________________________________________。

氯化钠不含有氧元素

常温下饱和碳酸氢钠溶液溶质质量分数最大,而仅为8.8%,达不到10%

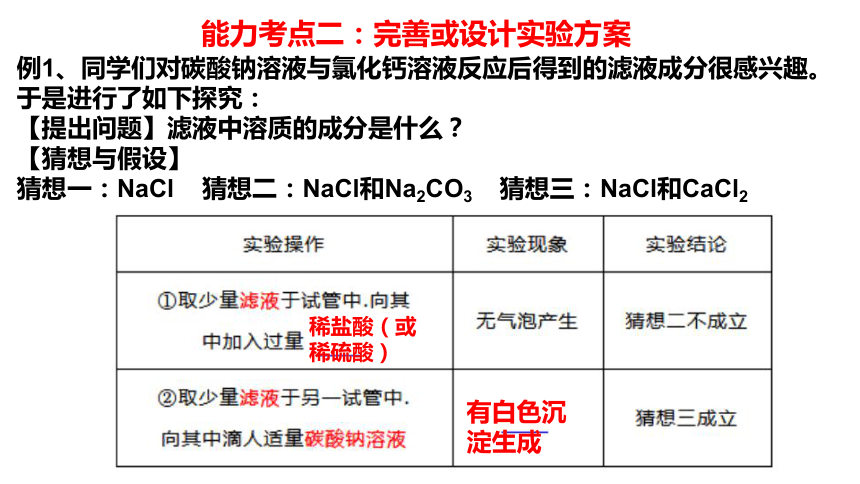

能力考点二:完善或设计实验方案

例1、同学们对碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应后得到的滤液成分很感兴趣。于是进行了如下探究:

【提出问题】滤液中溶质的成分是什么?

【猜想与假设】

猜想一:NaCl 猜想二:NaCl和Na2CO3 猜想三:NaCl和CaCl2

稀盐酸(或稀硫酸)

有白色沉淀生成

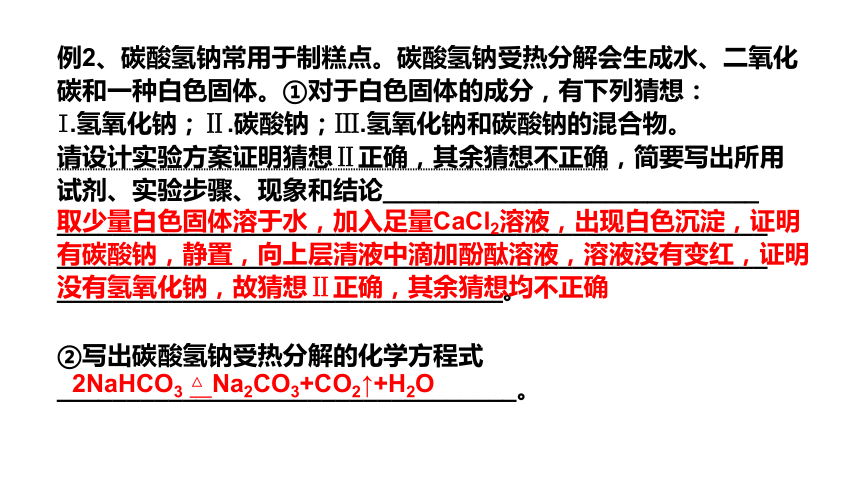

例2、碳酸氢钠常用于制糕点。碳酸氢钠受热分解会生成水、二氧化碳和一种白色固体。①对于白色固体的成分,有下列猜想:

I.氢氧化钠;Ⅱ.碳酸钠;Ⅲ.氢氧化钠和碳酸钠的混合物。

请设计实验方案证明猜想Ⅱ正确,其余猜想不正确,简要写出所用试剂、实验步骤、现象和结论___________________________ ___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________。

②写出碳酸氢钠受热分解的化学方程式

_________________________________。

取少量白色固体溶于水,加入足量CaCl2溶液,出现白色沉淀,证明有碳酸钠,静置,向上层清液中滴加酚酞溶液,溶液没有变红,证明没有氢氧化钠,故猜想Ⅱ正确,其余猜想均不正确

2NaHCO3 △ Na2CO3+CO2↑+H2O

例3、为了研究金属与酸反应的影响因素,小明用纯锌和纯度为90%的粗锌在相同条件下反应。发现粗锌反应速率更快。

【查阅资料】粗锌中含有铜等与酸不反应的杂质

【猜想与假设】造成粗锌反应速率更快的原因可能是

_____________________________________。

【设计实验】请设计合理的实验方案验证你的猜想。

铜等与酸不反应的杂质能够促进锌和酸的反应

实验步骤 实验可能的现象及结论

取两支试管,加入相等质量、体积相同的纯锌颗粒和纯度为90%的锌铜合金颗粒,分别同时加入质量分数、体积都相同的稀盐酸

若纯锌颗粒表面产生气泡速率较慢,

锌铜合金表面产生气泡速率更快,

则说明铜等与酸不反应的杂质能够促进锌和酸的反应

方法归纳:

1、完善实验方案

实验操作(试剂选择)、实验现象、实验结论三者之间的对应关系:物质+试剂 反映 现象 决定 结论。

2、设计实验方案

①有关物质成分检验的实验方案设计:先分析所要检验的物质的化学性质,然后选择合适的检验试剂,确定要鉴别的顺序。

②有关影响因素的方案设计:

先确定所要研究的因素,设计对照实验,对照实验中除要研究的因素外,其余因素均相同,后确定所要观察的实验现象或测量的数据,通过对比现象或数据总结该因素对实验的影响。

能力考点三:数据分析及处理

例1、某科学兴趣小组对“影响金属与酸反应速率的因素”产生兴趣,并用等质量的锌与等体积的稀盐酸展开如下探究。

【提出问题】影响金属与酸反应速率的因素有哪些?

【猜想与假设】

猜想一;可能与金属的形状有关;猜想二;可能与酸的浓度有关 ……

【设计实验】

同学们为了验证自己的猜想,按照如下方案进行实验并测定相关数据。

(1)对比实验_____可探究锌的形状对反应速率的影响,其结论是___________________________

__________________________。

(2)根据表数据,分析a的取值范围为_________。

(3)该小组同学发现,锌与盐酸反应时,一开始产生氢气的速率并未随着盐酸浓度的减小而减慢,查阅资料得知,化学反应往往伴随能量变化。由此猜测:锌与盐酸反应的速率还与______有关。

①③

在其他实验条件相同情况下,粉末状锌比片状锌反应速率快

0<a<25

温度

例2、实验室有一瓶由Ca(OH)2、CaCO3、CaO组成的固体混合物,为测定该混合物中CaCO3的含量,小明同学在实验室中利用如图装置进行探究。实验时,将注射器中10mL稀盐酸(过量)快速推入烧瓶,记录注射器的读数变化如下(标准状况下二氧化碳的密度约为1.964g/L,忽略其他因素对测量结果造成的影响):

(1)上表中的数据x=________。

(2)分析数据,完全反应后生成二氧化碳的体积为_______mL。

【数据处理】

该混合物中碳酸钙的含量约为_______(计算结果精确至0.1%)。

90.0

80.0

35.7%

利用控制变量法分析数据:

第一步:确定要研究的因素。

第二步:确定对比实验组。

第三步:分析测量的对象。

方法归纳:

①将数据转化为与物质有关的量。

②明确导致数据变化发生的化学反应。

③明确反应的终点。

④具体分析数据。

坐标图像分析(含数据化实验)

例1、铝片、镁带等金属制品长时间放置在空气中,表面都会变暗。某科学兴趣小组查阅资料发现镁带在空气中变暗是因为生成了碱式碳酸镁[xMgCO3 yMg(OH)2],已知碱式碳酸镁受热分解生成三种氧化物,取一定量碱式碳酸镁晶体,用热分析仪对固体进行热分解实验(加热使各成分在不同温度下逐步分解完全),测得剩余固体质量与加热时间关系如图所示。

a.Mg(OH)2在温度达到 380℃时受热分解生成MgO和H2O;

b.MgCO3在温度达到 900℃时受热分解生成MgO和CO2;

(1)0~t1段固体质量没有发生变化的原因可能是

_______________________________。

(2)t2~t3 段剩余固体的成分是______________。

(3)由图中数据可知,该碱式碳酸镁晶体中x:y为________。

没有达到碱式碳酸镁的分解温度

MgO和MgCO3

4:1

例2、某兴趣小组在实验室中用如图装置进行“空气中氧气含量的测定”的实验,测得红磷燃烧时的气压变化如图。

(1)实验中红磷燃烧的现象为________________________。

(2)图2中BC段压强增大的原因是_____________。

(3)根据图2中数据计算空气中氧气的体积分数约为_______

(计算结果精确至0.1%)。

产生大量的白烟,放出热量

红磷燃烧放热

17.7%

例3、小明将一根未打磨的铝丝与过量的稀盐酸混合在一密闭容器中进行反应,利用温度传感器测得反应过程中装置内温度变化情况如图。

(1)AB段温度无明显变化的原因是 _____________________________。

(2)BC段温度升高的主要原因是_______________________

(用化学方程式表示),CD段温度下降,原因是_________________________。

稀盐酸和氧化铝反应生成氯化铝和水

2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑

完全反应后不再放热,逐渐冷却

方法归纳:

坐标图像:

第一步:分析题中涉及的化学反应。

第二步:观察曲线的特征。①明确横、纵坐标及曲线表示的意义;②分析坐标图中各段曲线对应的变化或反应;

第三步:结合设问进行分析解答。

数字化曲线:

①压强曲线:密闭容器中,气体量越多、温度越高、压强越大。可根据恢复至室温后压强的变化的量。

②PH曲线:可根据PH的变化确定发生反应的情况。如中和反应中判断酸碱的滴加顺序、曲线上某点对应的溶质成分等。

③温度曲线:可根据曲线走势判断发生的反应放热还是吸热。如燃烧反应、中和反应、金属与酸的反应均为放热反应。可根据最高温度确定反应的终点。

能力考点四:实验方案的反思与评价

做“中和反应”实验时,小明向盛有NaOH溶液的烧杯中滴加稀硫酸,一段时间后发现忘记滴加酸碱指示剂,于是他停止滴加稀硫酸,并对反应后溶液中的溶质是什么?

【提出猜想】猜想一:Na2SO4;猜想二:Na2SO4和NaOH

猜想三:Na2SO4和H2SO4

【实验探究】

【方案评价】

(1)小明认为方案一不能证明猜想一正确,其原因是____________________________

__________________。

(2)小方认为方案二不能证明猜想三正确,理由是______________________________

___________________________________。

如果含有硫酸,显酸性,也不能使无色酚酞溶液变色

硫酸钠溶液和稀硫酸都能与氯化钡溶液反应生成硫酸钡白色沉淀

(3)同学们经过讨论,一致认为方案三能够证明猜想三正确。除此方案外,请再设计一种方案加以证明______________________________________________________(写出实验操作和现象)。

取少量烧杯中的溶液于洁净的试管中,加入锌粒,锌粒表面有气泡冒出(合理即可)

黑色粉末逐渐溶解,溶液由无色变为蓝色

方法归纳:

实验方案的反思与评价可以从以下两个方面进行:

(1)科学可行:

①实验原理是否正确、可行;②实验方案及操作是否简单、科学;③实验现象是否明显,易于观察记录;

④实验结论是否能通过实验现象得出。

(2)“绿色化学”

①原料是否无毒无害;

②原料利用率及生成物的产率是否较高;

③实验过程中是否对环境造成污染;

④实验过程是否安全。

【绍兴中考2023】碳捕集是实现“碳中和”的措施之一,其中一种方法是用氢氧化钠溶液来吸收二氧化碳。某探究小组将二氧化碳持续通入氢氧化钠溶液中,并利用传感器实时测定氢氧化钠溶液吸收二氧化碳后溶液的pH,装置如图甲所示。溶液的pH随时间变化情况如图乙,且pH等于11.6时溶液处于饱和状态。通过查阅资料发现。

①碳酸钠能与二氧化碳、水反应生成碳酸氢钠(Na2CO3+CO2+H2O═2NaHCO3)。

②该温度下,饱和碳酸钠溶液的pH为11.6,饱和碳酸氢钠溶液的pH为8.3。

③该温度下碳酸钠的溶解度大于碳酸氢钠的溶解度。

根据以上现象和信息,小组同学展开进一步探究。

【提出问题】二氧化碳持续通入氢氧化钠溶液中,形成的产物是什么?

【建立假设】假设1:只有碳酸钠;假设2:碳酸钠、碳酸氢钠;假设3:只有碳酸氢钠;假设4:………

小敏根据图乙曲线判断假设1不成立,理由是 ______________________________。

【实验过程】继续通入二氧化碳,溶液的pH随时间变化情况如图丙。

【实验结论】小敏根据图丙曲线认为二氧化碳持续通入氢氧化钠溶液后的最终产物是 ___________。

【交流评价】

(1)小金认为该曲线还不能确定最终产物。因为pH可能还未呈稳定状态,接下去的操作是______________________________。

(2)小兴受小金的启发,猜测最后溶液可能呈酸性,他猜想的依据是 _________________________,碳酸呈酸性,所以建议小组同学继续展开探究。

继续通入二氧化碳,直到pH不再变化

碳酸氢钠

该温度下,饱和碳酸钠溶液的pH为11.6,此时pH小于11.6

二氧化碳与水反应生成碳酸

【嘉兴中考2023】小舟在学习“常见的碱”过程中,将新配制的饱和Ca(OH)2溶液滴入到FeCl3溶液中,发现没有出现预期的红褐色沉淀。这是为什么呢?小舟查阅资料,获取如下信息:

①Ca(OH)2微溶于水;

②FeCl3溶液呈酸性。

于是他提出以下猜想:

猜想一:Ca(OH)2没有参加化学反应。

猜想二:滴入的Ca(OH)2溶液中OH-数量太少。

猜想三:FeCl3溶液呈酸性,Fe(OH)3沉淀不能存在。

(1)小舟用pH试纸测Ca(OH)2和FeCl3混合液的酸碱度,测得pH<7,说明溶液中没有OH-。该现象___________(选填“支持”或“不支持”)猜想一。

(2)为增加OH-的数量,换用浓NaOH溶液滴加到FeCl3溶液中(如图甲),若猜想二正确,则观察到的现象是__________________。

(3)经过实验,猜想三验证成立。然后,小舟将FeCl3溶液逐滴滴加到饱和Ca(OH)2溶液中(如图乙),先观察到红褐色沉淀产生,持续滴加后沉淀又消失了,请你解释沉淀会消失的原因_________________________________________________

________________________________________________。

不支持

产生红褐色沉淀

FeCl3溶液显酸性,当FeCl3溶液过量时,产生的Fe(OH)3沉淀在酸性溶液中又消失了

让学生学会像科学家一样思维

素养

感谢聆听!

中考研题

实验探究题

能力考点一:作出猜想

中考实验探究题考什么

能力考点二:完善或设计实验方案

能力考点三:数据分析及处理

能力考点四:实验方案的反思与评价

能力考点一:作出猜想

考向1:反应后物质成分的猜想

例1:某科学兴趣小组将K2CO3溶液与稀盐酸混合,观察到有气泡产生,同时得到无色溶液。同学们对所得无色溶液中的溶质成分产生了兴趣,于是进行如下探究。

【提出问题】溶液中溶质的成分是什么?

猜想一:KCl;

猜想二:KCl和HCl;

猜想三:____________;

猜想四:K2CO3、KCl和HCl。

小组同学经过讨论后,一致认为

猜想四是错误的,理由是

_____________________。

K2CO3、KCl

碳酸钾和稀盐酸不能共存

方法归纳:

1、单一反应后物质成分的猜想

(1)一定有生成物,可能有某一种过量的反应物。

以A+B=C+D↑为例,三种猜想:

①恰好完全反应: C;

②A过量时:C、A;

③B过量时:C、B.

※A、B可以反应,不会在同一猜想中出现

例2、电石的主要成分是碳化钙(CaC2),与水反应生成一种可燃性气体及白色固体。小明为探究这两种物质的成分进行如下探究。【提出问题1】电石与水反应生成的可燃性气体是什么?

【猜想与假设1】

猜想1:H2;猜想2:NH3;猜想3:C2H2

小明提出猜想2不成立,其原因是________________________________________

___________________________________________。

【提出问题2】电石与水反应生成的白色固体是什么?

【猜想与假设2】

猜想1:CaO;猜想2:Ca(OH)2;猜想3:_________.

小刚提出猜想1不成立,其原因是_________________________。

反应前后元素的种类不变,碳化钙(CaC2)、水中只含有钙、碳、氢、氧元素,而NH3却含有氮元素

CaCO3

氧化钙与水反应生成氢氧化钙

方法归纳:2、陌生的反应:根据化学反应前后元素种类不变、反应现象及生成物信息(如状态、颜色、气味等)进行猜想。

排除不合理的猜想。

①猜想的物质含有反应物中未涉及的元素;

②猜想与题目所给的信息不符。

例3、(2022金华中考)为探究稀盐酸的化学性质,某科学兴趣小组做了如下实验:实验后,同学们将试管①②中的废液倒入同一个空的废液缸中,观察到烧杯中先有气泡产生,后有白色沉淀出现。同学们对此现象产生兴趣,于是同学们将废液缸中的混合物过滤,得到白色沉淀和无色滤液,经过分析参加反应的试剂,他们确定该白色沉淀是碳酸钙,但却无法确定无色滤液中的溶质成分。于是继续进行如下探究:

【提出问题】滤液中溶质的成分是什么?

【作出猜想】

猜想一:NaCl 猜想二:NaCl和CaCl2

猜想三:_______________。

NaCl和Na2CO3

3、废液杯成分——两个反应结束后再混合成分的猜想:

第一步:根据混合后的观察分析发生的反应确定混合前试管中物质成分。

第二步:反应有先后,酸碱中和先反应判定反应顺序及进行程度。

第三步:分析最终的溶质成分。判定生成物及可能过量的反应物。

考向2:未知物质成分的猜想

例1、某无色溶液可能含有NaOH、BaCl2、Na2CO3、FeSO4溶液中的一种或几种。为探究其组成,小华进行了如下实验:

〔提出问题〕该无色溶液的溶质成分是什么?

某同学提出:溶液中一定不含硫酸亚铁,原因是

____________________.

〔猜想与假设〕猜想1:氢氧化钠;猜想2:氯化钡;

猜想3:碳酸钠;

猜想4:氢氧化钠、氯化钡;

猜想5:______________

硫酸亚铁溶液为浅绿色

氢氧化钠、碳酸钠

例2、某兴趣小组的同学在整理化学药品柜时,发现一瓶标签受损的无色溶液(受损标签如图),经过询问老师,得知该溶液是NaCl、Na2CO3、NaOH、NaHCO3溶液中的一种,同学们对此很感兴趣,决定对其成分进行探究:【查阅资料】常温下,有关物质溶解度的信息如表:

【提出问题】该无色溶液的溶质成分是什么?

【猜想与假设】

猜想1:NaCl 猜想2:NaOH 猜想3:Na2CO3 猜想4:NaHCO3

(1)大家经过讨论,首先排除猜想1,理由是__________________。

(2)某同学结合认真分析后,认为猜想4也不合理,理由是

___________________________________________________________。

氯化钠不含有氧元素

常温下饱和碳酸氢钠溶液溶质质量分数最大,而仅为8.8%,达不到10%

能力考点二:完善或设计实验方案

例1、同学们对碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应后得到的滤液成分很感兴趣。于是进行了如下探究:

【提出问题】滤液中溶质的成分是什么?

【猜想与假设】

猜想一:NaCl 猜想二:NaCl和Na2CO3 猜想三:NaCl和CaCl2

稀盐酸(或稀硫酸)

有白色沉淀生成

例2、碳酸氢钠常用于制糕点。碳酸氢钠受热分解会生成水、二氧化碳和一种白色固体。①对于白色固体的成分,有下列猜想:

I.氢氧化钠;Ⅱ.碳酸钠;Ⅲ.氢氧化钠和碳酸钠的混合物。

请设计实验方案证明猜想Ⅱ正确,其余猜想不正确,简要写出所用试剂、实验步骤、现象和结论___________________________ ___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________。

②写出碳酸氢钠受热分解的化学方程式

_________________________________。

取少量白色固体溶于水,加入足量CaCl2溶液,出现白色沉淀,证明有碳酸钠,静置,向上层清液中滴加酚酞溶液,溶液没有变红,证明没有氢氧化钠,故猜想Ⅱ正确,其余猜想均不正确

2NaHCO3 △ Na2CO3+CO2↑+H2O

例3、为了研究金属与酸反应的影响因素,小明用纯锌和纯度为90%的粗锌在相同条件下反应。发现粗锌反应速率更快。

【查阅资料】粗锌中含有铜等与酸不反应的杂质

【猜想与假设】造成粗锌反应速率更快的原因可能是

_____________________________________。

【设计实验】请设计合理的实验方案验证你的猜想。

铜等与酸不反应的杂质能够促进锌和酸的反应

实验步骤 实验可能的现象及结论

取两支试管,加入相等质量、体积相同的纯锌颗粒和纯度为90%的锌铜合金颗粒,分别同时加入质量分数、体积都相同的稀盐酸

若纯锌颗粒表面产生气泡速率较慢,

锌铜合金表面产生气泡速率更快,

则说明铜等与酸不反应的杂质能够促进锌和酸的反应

方法归纳:

1、完善实验方案

实验操作(试剂选择)、实验现象、实验结论三者之间的对应关系:物质+试剂 反映 现象 决定 结论。

2、设计实验方案

①有关物质成分检验的实验方案设计:先分析所要检验的物质的化学性质,然后选择合适的检验试剂,确定要鉴别的顺序。

②有关影响因素的方案设计:

先确定所要研究的因素,设计对照实验,对照实验中除要研究的因素外,其余因素均相同,后确定所要观察的实验现象或测量的数据,通过对比现象或数据总结该因素对实验的影响。

能力考点三:数据分析及处理

例1、某科学兴趣小组对“影响金属与酸反应速率的因素”产生兴趣,并用等质量的锌与等体积的稀盐酸展开如下探究。

【提出问题】影响金属与酸反应速率的因素有哪些?

【猜想与假设】

猜想一;可能与金属的形状有关;猜想二;可能与酸的浓度有关 ……

【设计实验】

同学们为了验证自己的猜想,按照如下方案进行实验并测定相关数据。

(1)对比实验_____可探究锌的形状对反应速率的影响,其结论是___________________________

__________________________。

(2)根据表数据,分析a的取值范围为_________。

(3)该小组同学发现,锌与盐酸反应时,一开始产生氢气的速率并未随着盐酸浓度的减小而减慢,查阅资料得知,化学反应往往伴随能量变化。由此猜测:锌与盐酸反应的速率还与______有关。

①③

在其他实验条件相同情况下,粉末状锌比片状锌反应速率快

0<a<25

温度

例2、实验室有一瓶由Ca(OH)2、CaCO3、CaO组成的固体混合物,为测定该混合物中CaCO3的含量,小明同学在实验室中利用如图装置进行探究。实验时,将注射器中10mL稀盐酸(过量)快速推入烧瓶,记录注射器的读数变化如下(标准状况下二氧化碳的密度约为1.964g/L,忽略其他因素对测量结果造成的影响):

(1)上表中的数据x=________。

(2)分析数据,完全反应后生成二氧化碳的体积为_______mL。

【数据处理】

该混合物中碳酸钙的含量约为_______(计算结果精确至0.1%)。

90.0

80.0

35.7%

利用控制变量法分析数据:

第一步:确定要研究的因素。

第二步:确定对比实验组。

第三步:分析测量的对象。

方法归纳:

①将数据转化为与物质有关的量。

②明确导致数据变化发生的化学反应。

③明确反应的终点。

④具体分析数据。

坐标图像分析(含数据化实验)

例1、铝片、镁带等金属制品长时间放置在空气中,表面都会变暗。某科学兴趣小组查阅资料发现镁带在空气中变暗是因为生成了碱式碳酸镁[xMgCO3 yMg(OH)2],已知碱式碳酸镁受热分解生成三种氧化物,取一定量碱式碳酸镁晶体,用热分析仪对固体进行热分解实验(加热使各成分在不同温度下逐步分解完全),测得剩余固体质量与加热时间关系如图所示。

a.Mg(OH)2在温度达到 380℃时受热分解生成MgO和H2O;

b.MgCO3在温度达到 900℃时受热分解生成MgO和CO2;

(1)0~t1段固体质量没有发生变化的原因可能是

_______________________________。

(2)t2~t3 段剩余固体的成分是______________。

(3)由图中数据可知,该碱式碳酸镁晶体中x:y为________。

没有达到碱式碳酸镁的分解温度

MgO和MgCO3

4:1

例2、某兴趣小组在实验室中用如图装置进行“空气中氧气含量的测定”的实验,测得红磷燃烧时的气压变化如图。

(1)实验中红磷燃烧的现象为________________________。

(2)图2中BC段压强增大的原因是_____________。

(3)根据图2中数据计算空气中氧气的体积分数约为_______

(计算结果精确至0.1%)。

产生大量的白烟,放出热量

红磷燃烧放热

17.7%

例3、小明将一根未打磨的铝丝与过量的稀盐酸混合在一密闭容器中进行反应,利用温度传感器测得反应过程中装置内温度变化情况如图。

(1)AB段温度无明显变化的原因是 _____________________________。

(2)BC段温度升高的主要原因是_______________________

(用化学方程式表示),CD段温度下降,原因是_________________________。

稀盐酸和氧化铝反应生成氯化铝和水

2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑

完全反应后不再放热,逐渐冷却

方法归纳:

坐标图像:

第一步:分析题中涉及的化学反应。

第二步:观察曲线的特征。①明确横、纵坐标及曲线表示的意义;②分析坐标图中各段曲线对应的变化或反应;

第三步:结合设问进行分析解答。

数字化曲线:

①压强曲线:密闭容器中,气体量越多、温度越高、压强越大。可根据恢复至室温后压强的变化的量。

②PH曲线:可根据PH的变化确定发生反应的情况。如中和反应中判断酸碱的滴加顺序、曲线上某点对应的溶质成分等。

③温度曲线:可根据曲线走势判断发生的反应放热还是吸热。如燃烧反应、中和反应、金属与酸的反应均为放热反应。可根据最高温度确定反应的终点。

能力考点四:实验方案的反思与评价

做“中和反应”实验时,小明向盛有NaOH溶液的烧杯中滴加稀硫酸,一段时间后发现忘记滴加酸碱指示剂,于是他停止滴加稀硫酸,并对反应后溶液中的溶质是什么?

【提出猜想】猜想一:Na2SO4;猜想二:Na2SO4和NaOH

猜想三:Na2SO4和H2SO4

【实验探究】

【方案评价】

(1)小明认为方案一不能证明猜想一正确,其原因是____________________________

__________________。

(2)小方认为方案二不能证明猜想三正确,理由是______________________________

___________________________________。

如果含有硫酸,显酸性,也不能使无色酚酞溶液变色

硫酸钠溶液和稀硫酸都能与氯化钡溶液反应生成硫酸钡白色沉淀

(3)同学们经过讨论,一致认为方案三能够证明猜想三正确。除此方案外,请再设计一种方案加以证明______________________________________________________(写出实验操作和现象)。

取少量烧杯中的溶液于洁净的试管中,加入锌粒,锌粒表面有气泡冒出(合理即可)

黑色粉末逐渐溶解,溶液由无色变为蓝色

方法归纳:

实验方案的反思与评价可以从以下两个方面进行:

(1)科学可行:

①实验原理是否正确、可行;②实验方案及操作是否简单、科学;③实验现象是否明显,易于观察记录;

④实验结论是否能通过实验现象得出。

(2)“绿色化学”

①原料是否无毒无害;

②原料利用率及生成物的产率是否较高;

③实验过程中是否对环境造成污染;

④实验过程是否安全。

【绍兴中考2023】碳捕集是实现“碳中和”的措施之一,其中一种方法是用氢氧化钠溶液来吸收二氧化碳。某探究小组将二氧化碳持续通入氢氧化钠溶液中,并利用传感器实时测定氢氧化钠溶液吸收二氧化碳后溶液的pH,装置如图甲所示。溶液的pH随时间变化情况如图乙,且pH等于11.6时溶液处于饱和状态。通过查阅资料发现。

①碳酸钠能与二氧化碳、水反应生成碳酸氢钠(Na2CO3+CO2+H2O═2NaHCO3)。

②该温度下,饱和碳酸钠溶液的pH为11.6,饱和碳酸氢钠溶液的pH为8.3。

③该温度下碳酸钠的溶解度大于碳酸氢钠的溶解度。

根据以上现象和信息,小组同学展开进一步探究。

【提出问题】二氧化碳持续通入氢氧化钠溶液中,形成的产物是什么?

【建立假设】假设1:只有碳酸钠;假设2:碳酸钠、碳酸氢钠;假设3:只有碳酸氢钠;假设4:………

小敏根据图乙曲线判断假设1不成立,理由是 ______________________________。

【实验过程】继续通入二氧化碳,溶液的pH随时间变化情况如图丙。

【实验结论】小敏根据图丙曲线认为二氧化碳持续通入氢氧化钠溶液后的最终产物是 ___________。

【交流评价】

(1)小金认为该曲线还不能确定最终产物。因为pH可能还未呈稳定状态,接下去的操作是______________________________。

(2)小兴受小金的启发,猜测最后溶液可能呈酸性,他猜想的依据是 _________________________,碳酸呈酸性,所以建议小组同学继续展开探究。

继续通入二氧化碳,直到pH不再变化

碳酸氢钠

该温度下,饱和碳酸钠溶液的pH为11.6,此时pH小于11.6

二氧化碳与水反应生成碳酸

【嘉兴中考2023】小舟在学习“常见的碱”过程中,将新配制的饱和Ca(OH)2溶液滴入到FeCl3溶液中,发现没有出现预期的红褐色沉淀。这是为什么呢?小舟查阅资料,获取如下信息:

①Ca(OH)2微溶于水;

②FeCl3溶液呈酸性。

于是他提出以下猜想:

猜想一:Ca(OH)2没有参加化学反应。

猜想二:滴入的Ca(OH)2溶液中OH-数量太少。

猜想三:FeCl3溶液呈酸性,Fe(OH)3沉淀不能存在。

(1)小舟用pH试纸测Ca(OH)2和FeCl3混合液的酸碱度,测得pH<7,说明溶液中没有OH-。该现象___________(选填“支持”或“不支持”)猜想一。

(2)为增加OH-的数量,换用浓NaOH溶液滴加到FeCl3溶液中(如图甲),若猜想二正确,则观察到的现象是__________________。

(3)经过实验,猜想三验证成立。然后,小舟将FeCl3溶液逐滴滴加到饱和Ca(OH)2溶液中(如图乙),先观察到红褐色沉淀产生,持续滴加后沉淀又消失了,请你解释沉淀会消失的原因_________________________________________________

________________________________________________。

不支持

产生红褐色沉淀

FeCl3溶液显酸性,当FeCl3溶液过量时,产生的Fe(OH)3沉淀在酸性溶液中又消失了

让学生学会像科学家一样思维

素养

感谢聆听!

同课章节目录