第五单元 化学方程式 作业整体设计2023-2024学年度人教版化学九年级上册

文档属性

| 名称 | 第五单元 化学方程式 作业整体设计2023-2024学年度人教版化学九年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 200.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-15 21:09:05 | ||

图片预览

文档简介

九年级化学第五单元作业设计 一、单元信息

基本 信息 学科 年级 学期 教材版本 单元名称

化学 九年级 第一学期 人教版 第五单元 化学方程式

单元 组织方式 团自然单元 重组单元

课时 信息 序号 课时名称 对应教材内容

1 化学反应中的质量守恒 5.1 质量守恒定律

2 化学反应的表示 5.2 如何正确书写化学方程式

3 化学反应中的有关计算 5.3 利用化学方程式的简单计算

二、单元分析

(一)课标要求

认识质量守恒定律,能说明化学反应中的质量关系;

能正确书写简单的化学方程式;

能根据质量守恒定律进行简单的计算;认识定量研究对于化学科学发展的重 大作用。

(二)教材分析

元素符号、化学式、化学方程式是介绍九年级化学的三个重要化学术语。只 有掌握了它们,才能为以后更好的学习化学打下坚实的基础。从这个单元开始, 学生的化学学习将从产生什么样的物质跨越到产生多少物质。本单元共有三个主 题。课题 1 引导学生通过一系列的探索感受,从定量的角度研究和得出化学反应 的客观规律,为化学方程式的教学做理论上的准备,是学好本单元的基础。 课题 2 介绍了书写化学方程式的原理、方法和步骤,解释了化学方程式的含义。课题 3 从定量方面研究物质的化学变化过程,即化学方程式的具体应用。

(三)学情分析

学生是学习和发展的主体,教师的一切教学活动都是为学生的学服务的,备 课时、备学生胜过备课标和备教材,本单元的学习从学生的需要出发,恰当选择 教学策略和教学内容。

1.学生的已知

在以前的学习中,学生已经认识了能量守恒。在前四个单元的学习中,学生 已经学习了一些物质的变化,特别是第三、四单元的学习,通过电解水实验、水 分解微观分析,通过对水的组成和结构分析,学生已经具备了一定的微观想象能 力,为本单元质量守恒定律的学习打下了一定基础。前面学生还学习了元素符

2

号、化学式、化合价等化学用语,再加上对质量守恒定律的理解,为化学方程式 的书写打下坚实的基础。学生在熟练掌握化学方程式的书写前提下,加上已有的 数学知识为基础,教师适当的引导就能突破化学方程式的简单计算这一关。

2.学生的认知障碍

(1) 在学习质量守恒定律时,学生不能从微观本质理解为什么守恒?利用质 量守恒定律解释化学变化中的现象表述不清。

(2) 对于化学方程式的书写,学生容易顾此失彼,书写的不完整;还会主观 臆造不存在的化学方程式,特别是对生成物状态即气体和沉淀符号容易标错。

(3) 在化学计算中,学生由于化学方程式的书写障碍和相对分子质量的计算 能力会导致计算错误;格式不规范,步骤不完整也是常犯的错误。

(4)学生心理特点,九年级的学生抽象逻辑思维能力提高,独立判断性明显 发展,记忆力逐步发展到以理解记忆为主, 初步形成自我管理的能力;学习的独 立性,自觉性增强, 主动学习意识比以前有了很大提高。 但同时存在看问题不全 面,易片面,急于下结论等特点。

三、单元学习作业目标

(1)从微观角度认识在一切化学反应中,反应前后原子的种类、原子的数目 没有改变和原子的质量没有增减;

(2) 能够说出书写化学方程式的意义;

(3) 会用化学方程式正确表达一般的化学反应;

(4)在正确书写化学方程式的基础上,能够进行简单的计算;

(5) 学生发展核心素养和科学探究能力,强化实践性要求。

四、单元作业设计思路

化 学 方 程 式 理论 依据: 质量 守恒 定律 内容:参加化学反应的各物质的质量总和,等 于反应后生成的各物质的质量总和。

实 质 宏 观 参加化学反应前后各物质的质量总和不变

化学反应前后元素的种类不变

微 观 原子的种类不变

原子的数目不变

原子的质量不变

概念:用化学式来表示化学反应的式子

提供的信息:表示方法 表示反应物和生成物必须按质的方法读

表示各物质间的质量比必须按量的方法读

表示反应条件

表示参加反应各微粒的相对数量

表示反应前后质量守恒

书写原则 以客观事实为基础

表示反应前后质量守恒

书写步骤 写:左边反应物,右边生成物

配:使两边各元素的原子个数相等

注:注明生成物的状态和反应条件( “ ↑ ”或“ ↓ ”)

3

等:将短线改为等号

应 用 表示化学反应

根据化学方 程式 进行计算 (解题步 骤) 设:设未知数

写:写化学方程式

关:相关物质的相对分子质量、已知量、求知

列:列比例

解:解答

答:简明答案

五、课时作业

第一课时

课时目标: 认识质量守恒定律,了解常见化学反应中的质量关系;学会应 用质量守恒定律判断和解释某些现象,以此培养学生利用化学知识解决实际问 题的能力;理解质量守恒定律的宏观表现和微观本质,认识到在一切化学反应 中,反应前后原子的种类、 原子数目没有改变、原子的质量有没有增减。

作业 1:下列叙述符合质量守恒定律的是( )

A.10g 酒精与 10g 水混合得到 20g 酒精溶液

B.1L 氢气与 9L 氧气反应生成 10L 的水

C.12g 碳完全反应时只能消耗 32g 氧气,则 12g 碳在 48g 氧气中充分反应 生成 60g 二氧化碳

D.铁在氧气中燃烧,生成的四氧化三铁的质量等于参加反应的铁的质量和 氧气的质量之和

1.参考答案: D

2.时间要求: 1 分钟。

3.评价设计

质量守恒定律的适用范围是化学变化,强调质量守恒,不适用于其他物理 量(例如,体积),A、B 不正确;质量守恒定律中的“参加反应”是指真正参 与反应的那一部分质量,如果反应物没有全部参加反应,则剩余部分不能计算 在内, C 中氧气没有完全参加反应, C 不正确; D 选项符合质量守恒定律, D 正 确。故选 D。

4.作业分析与设计意图

引导学生深刻认识质量守恒定律的实质和含义并测评相关知识。

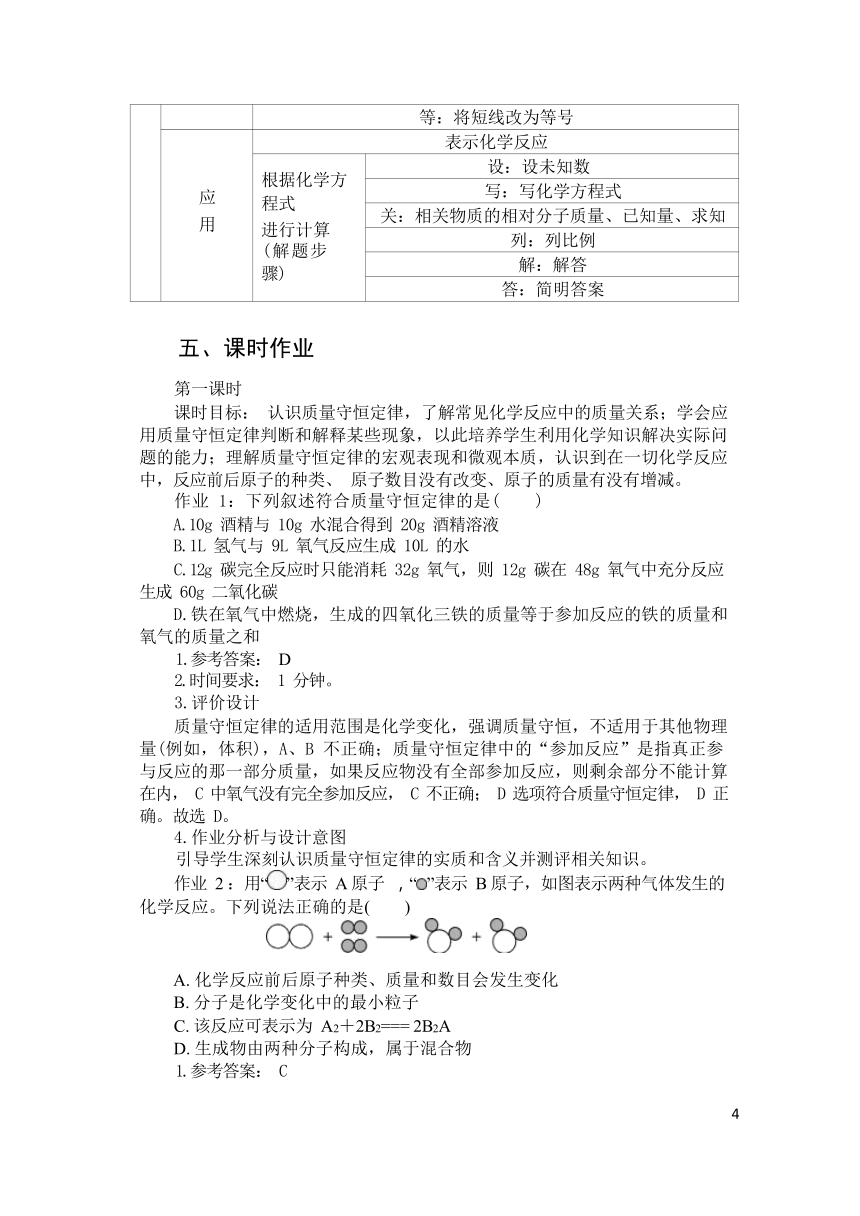

作业 2 :用“”表示 A 原子 ,“”表示 B 原子,如图表示两种气体发生的 化学反应。下列说法正确的是( )

A. 化学反应前后原子种类、质量和数目会发生变化

B. 分子是化学变化中的最小粒子

C. 该反应可表示为 A2+2B2=== 2B2A

D. 生成物由两种分子构成,属于混合物 1.参考答案: C

4

2.时间要求: 1-2 分钟。

3.评价设计

由质量守恒定律可知,化学反应前后原子种类、质量和数目都不变, A 错 误;原子是化学变化中的最小微粒, B 错误;由图可知, 1 个 A2 粒子与 2 个 B2 粒 子反应生成 2 个 B2A 粒子, C 正确;由图可知,生成物由一种分子构成,属于纯 净物, D 错误。 故选 C。

4.作业分析与设计意图

引导学生分析化学反应中分子、原子的种类、数目和质量的变化情况,并 由此说明化学反应为什么一定符合质量守恒定律。

第二课时

课时目标: 能够说出书写化学方程式的意义;会说出书写化学方程式应遵 循的原则;会用化学方程式正确表达一般的化学反应。

作业 1 :在“2X+3Y=2Z+4W”的反应中,已知 16g 物质X 与一定质量的物质 Y 完全反应生成 22g 物质Z 和 18g 物质W。若 X 的相对分子质量为 32,则物质

Y 的相对分子质量为 ( )

A .16 B .32 C .48 D .64

1.参考答案: B

2.时间要求: 1-2 分钟。

3.评价设计

根据质量守恒定律可以求出反应的 Y 的质量,而后依据化学反应的物质质 量之比求出 Y 的相对分子质量即可。依据质量守恒定律可知反应的 Y 的质量 是: 22g+18g ﹣ 16g=24g,设 Y 的相对分子质量是 x。

2X + 3Y = 2Z + 4W

64 3x

16g 24g

64/16=3x/24g

x=32 故选 B。

4.作业分析与设计意图

引导学生培养运用质量守恒定律解决问题的能力。

作业 2: “用微观的钥匙开启宏观问题之门”是化学学科研究物质的一般方 法,而构建模型又常常是我们认识微观世界的重要手段。看下列各组微观模型 图回答问题:

(1)下列四幅图中分别用表示核电荷数不同的原子,其

中能用来表示 3N2 的是: ;(填图下字母,下同)能用来表示某种稀有气体 的是: ;能用来表示氧化物的是: ;表示混合物的是__________。

(2)根据下图回答问题:

(

一定条件

)

5

这个反应属于基本类型中_____________反应,从反应中我们可以得出反应 前后元素的种类_____________,反应前后分子的数目________ ,若用 X 表示一个

,用 Y 表示一个 ,则这个反应的化学方程式可表示为_____________。 1.参考答案: (1) B D A C (2) 化合 不变 改变 X2+3Y2 一定条件 2XY3 2.时间要求: 3-4 分钟。

3.评价设计

学生不理解微观示意图含义, 学生不会根据示意图转化成相关化学方程式。 4.作业分析与设计意图

理解质量守恒定律的宏观表现和微观本质,认识到在一切化学反应中,反应 前后原子的种类、数目不变、总质量没有增减。 并培养学生运用相关知识解决问 题的能力。

作业 3 :如图为甲、乙两种物质在一定条件下反应的微观示意图,下列说法 错误的是( )

A.丙的化学式可表示为 CO(NH2)2

B.反应前后原子的种类、数目不变

C.参加反应的乙和丙的质量比为 11 :15 D.参加反应的甲和乙的分子数比为 1 :1 1.参考答案: D

2.时间要求: 1-2 分钟。

3.评价设计

由反应的微观示意图可知该化学反应表示 2NH3+CO2=CO(NH2)2+H2O,A. 丙的化 学式为 CO(NH2)2 正确; B.质量守恒定律可知,该反应过程中原子和种类及数目不 变,正确; C.计算可知, 参加反应的乙和丙的质量比为 11 :15,正确; D 化学方

程式可知,参加反应的甲和乙的分子个数比为 2 :1,错误。 故选 D。

4.作业分析与设计意图

学会应用质量守恒定律判断和解释某些现象,以此培养学生利用化学知识解 决实际问题的能力

作业 4 :一种新型复合光催化剂(C3N4/CQDs),能利用太阳光分解水,原理 如图所示。

(1)这个过程将_____能转化为化学能。反应Ⅱ属于基本反应类型中的____ 。

6

(

。

)(2)写出反应 Ⅰ 的化学方程式: _____________________________________

(3)反应后催化剂的质量_______ ,化学性质________(填“增大”“减小”或“不 变”“改变”)。

(4)利用太阳能分解水的优点有: ____________(写一条)。

1.参考答案: (1)太阳 分解反应 (2)2H2OH2 ↑+H2O2 (3)不变 不变

(4)节能环保(合理即可) 。 2.时间要求: 2-3 分钟。 3.评价设计

学生不会利用微观示意图写相关的化学方程式。

4.作业分析与设计意图

学会应用质量守恒定律判断和解释某些现象, 培养学生利用此知识解决实际 问题的能力。

第三课时

课时目标:在正确书写化学方程式的基础上,能够进行简单计算。

作业 1 :某化学兴趣小组同学探究铁与硫酸铜的反应, 他们称量 17 g 铁粉 , 放到含少量硫酸的硫酸铜溶液中 ,待完全反应后 ,最后得到 18.4 g 固体。为测定 所得固体中各成分的含量 ,化学兴趣小组同学将 125 g 稀盐酸分五次加入到该固 体中 ,得到数据如下表:

次数 1 2 3 4 5

加入盐酸溶液质量/g 25 25 25 25 25

剩余固体质量/g 17 15.6 a 12.8 12.8

请分析计算:

(1)表中 a 的数值是________。

(2)18.4 g 固体中铁的质量是________g。

(3) 与硫酸铜反应的铁的质量是多少? 1.参考答案: (1)14.2 (2)5.6

(3)解:设与硫酸铜反应的铁的质量为y Fe+CuSO4=== Cu+FeSO4

56 64

y 12.8 g

56 y

(

6

4

12.8

g

)=

y=11.2 g

答:与硫酸铜反应的铁的质量为 11.2 g。

2.时间要求: 3-5 分钟。

3.评价设计

学生不会根据第一次、第二次,第三次固体减少的相同的质量来求a 的值, 进而求出固体中铁的质量;不会写相关的化学方程式、 计算出现错误。

4.作业分析与设计意图

将设计好的一系列问题,作为思维的路标,引导学生循着符合逻辑规律的方 向进行思考;重视题意的分析,逐步培养学生的审题能力。通过审题,让学生弄 清此类习题与哪些概念、理论和哪些物质的性质有关,进而找出解答的问题与已

7

(

17

=

1.02 g

)知条件的关系, 根据习题特点,找出解题的要害,从而形成正确的解题思路和解 题方案;通过提高学生独立进行解决问题的能力来培养学生的学科核心素养。

作业 2:某工厂为测定氯化铵样品的纯度,设计实验如下:取 3.3 g 该样品 与过量的 NaOH 溶液共热,反应的化学方程式为 NH4Cl+NaOH ====NaCl+ H2O+NH3 ↑ 。(提示:生成的氨气全部逸出,稀硫酸可吸收氨气)。

(1)实验前称量装置 C 的质量为 75 g,充分反应后的质量为 76.02 g,请计算 3.3 g 样品中氯化铵的质量。

(2)某实验人员提出可以通过测定 A 装置反应前后质量变化来计算氯化铵的 质量,该提议_____ (填“合理”或“不合理”),理由是_______________________。

1.参考答案: 解:反应生成氨气质量为 76.02 g-75 g=1.02 g 设 3.3 g 样品中氯化铵的质量为x

(

NH

4

Cl

+

NaOH=====NaCl+H

2

O+NH

3

↑

)△

8

53.5

x

(

x

)53.5

17

1.02 g

x=3.21 g

答: 3.3 g 样品中氯化铵的质量为 3.21 g。

(2)不合理 A 装置中加热时,会有较多水分挥发,装置中减少的质量与生 成氨气的质量偏差较大,会使结果产生较大误差 (答案合理即可)。

2.时间要求: 3-5 分钟。

3.评价设计

学生理解题意的能力较差,数学计算能力较薄弱。

4.作业分析与设计意图

巩固学生应用质量守恒定律解决实际问题的能力。

六、单元质量检测作业

(一) 单元质量检测作业内容

作业 1:把一定质量的 X,Y,Z,W 四种物质放入一密闭容器中,在一定条件 下反应一段时间后,测得反应后各物质的质量如下, 则下列说法中正确的是 ( )

物 质 X Y Z W

反应前的质量(g) 12.8 6.4 8.0 5.6

反应后的质量(g) 10.4 m 14.4 5.6

A.X 和Z 是反应物 B.W 一定是催化剂

C.m=4.0 D.该反应是化合反应

1.参考答案: D

根据质量守恒定律, 在化学反应中, 参加反应前各物质的质量总和等于反应 后生成各物质的质量总和.反应后质量增加的是生成物,减少的是反应物,由表 格信息可知反应后 Z 质量增加了 14.4g ﹣ 8.0g=6.4 克,是生成物; X 质量减少了 12.8g ﹣ 10.4g=2.4 克,是反应物; W 质量不变, 做催化剂或者不参加反应。反应 物还少 4 克,所以 Y 是反应物,所以反应后物质 Y 的质量为 6.4g ﹣ 4g=2.4g,反 应物是 X 和Y,生成物是 Z,反应符合“多变一”的特点,从而可以解答。

A.由表格信息和分析可知反应物是 X 和 Y;故 A 错误;

B.W 质量不变,做催化剂或者是杂质,故 B 错误;

C.Y 是反应物,反应后物质 Y 的质量为 6.4g ﹣ 4g=2.4g,故 C 错误;

D.由分析可知反应物是 X 和Y,生成物是 Z,反应符合“多变一”的特点, 为化合反应,故 D 正确。

2.时间要求: 2 分钟。

3.评价设计

学生不知道根据化学反应中各物质的质量变化来判断反应物、生成物和催化 剂。 也不知道不参加反应的物质在此反应中质量也不变。

4.作业分析与设计意图

通过具体知识的学习、规律的总结, 最后超越具体知识点,让学生思维建 模、观念提升;让学生从从宏观物质视角认识化学物质; 多角度认识事物,从而 达到培养学生学科素养的目的。

作业 2: 中科院邓德会团队将铂(Pt)纳米颗粒负载在石墨烯封装的镍化钴 (CoNi)铠甲催化剂(Pt | CoNi)上,实现了室温下一氧化碳的高效转化,其微观反 应过程如图所示。下列说法正确的是 ( )

A.反应前后分子总数不变

B.反应前后催化剂的质量减小 C.该反应属于置换反应

D.该反应对空气净化有重要意义

1.参考答案: D 根据题意可以知道,此反应可用如下化学方程式表示:

2CO + O2 Pt | CoN 2CO2 。A.由微观模拟图可知,此化学反应中分子数发生了改 变; B.在化学反应中催化剂的质量和化学性质都不变;C.此反应由两种物质变成 一中物质,为化合反应; D.此反应实现了室温下一氧化碳的高效转化成二氧化 碳, 对空气净化有重要意义。故选 D。

2.时间要求: 1-2 分钟。

3.评价设计

学生对由微观模拟图转化成化学方程式表示能力欠缺。

4.作业分析与设计意图

学生对微观示意图表示的含义不理解,无法转化成化学方程式。 让学生学会 用微粒的观点理解化学反应中质量守恒的原因,要求学生会把微粒示意图转化成

9

化学方程式。提高学生的分析及推理能力;让学生达到从微观到宏观的思维转 换。

作业 3:眼镜是人们常用的护眼工具,如右图是一

款眼镜的示意图,夏天铜螺丝部位常出现一层绿色物

质,这是由于铜生锈的原因,请完成该反应的化学方

程式: ____Cu+O2 +_______+H2O == Cu2 (OH)2CO3。

1.参考答案: 2 CO2

2.时间要求: 1 分钟。

3.评价设计

本题难度不大,利用化学反应前后元素守恒、原子守恒来确定物质的化学式 是正确解题的关键。

4.作业分析与设计意图

理解质量守恒定律的宏观表现和微观本质,认识到在一切化学反应中,反应 前后原子的种类、数目不变、总质量没有增减。

作业 4:化学规律建立在实验基础之上,质量守恒定律可以用许多化学实验 加以验证。

图 1

(1)小东同学按照课本上的实验进行验证(如图所示)。一段时间后,可以观 察到铁钉表面出现________,其反应的化学反应方程式为__________________, 反应前后天平读数不变,但溶液颜色变化不明显。

(2)小东想既能验证质量守恒定律,又能更快地观察到溶液颜色的变化,提 出了以下设想:

【提出设想】设想一:增大硫酸铜溶液的浓度

设想二:用更活泼的金属锌代替铁钉

【实验验证】小东将以上实验进行了如下改进:

实验内容 实验现象

实验 1 烧杯中换成饱和硫酸铜溶液 ①1 小时后溶液颜色几乎不变 ②天平读数不变 ③铁钉表面有变化

实验 2 铁钉换成锌粒 ①溶液颜色明显变浅 ②天平读数减小 ③锌粒表面有变化

10

图 2

【实验分析】从以上现象分析,两个设想都不合适,其中按设想_______ (填 “一”或“二”)进行的实验能够验证质量守恒定律。实验 1 中溶液颜色几乎不 变的原因可能是______ (填序号)。

A. 铁与饱和硫酸铜溶液不反应

B. 铁表面形成了一层氧化膜,阻止了反应的进一步进行

C. 生成的铜快速沉积在铁表面,阻止了反应的进一步进行

D. 水也参与了该反应,但饱和硫酸铜溶液中水太少

1.参考答案: (1)红色固体 Fe + CuSO4=== FeSO4 + Cu (2)一 C

2.时间要求: 3-5 分钟。

3.评价设计

(1)铁与硫酸铜溶液发生置换反应生成铜和硫酸亚铁,生成的铜覆盖在铁的 表面,所以可观察到铁钉表面出现红色固体; 铁与硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜, 据此写出反应的化学方程式。 (2)根据实验 1 的现象铁钉表面有变化和天平读数 不变,可知发生了化学反应且质量守恒,设想一进行的实验能够验证质量守恒定 律;而实验 2 中天平读数减小,则不能用来验证质量守恒定律。实验 1 中溶液颜 色几乎不变,铁钉表面有变化, 说明铁钉与饱和硫酸铜溶液发生了反应, A 错误; 铁的氧化膜疏松多孔,不能阻止反应的进一步进行, B 错误; 铁与硫酸铜溶液反 应生成的铜快速沉积在铁表面, 形成保护膜,阻止了反应的进一步进行, C 正确; 水没有参与该反应, D 错误,故选 C。

4.作业分析与设计意图

通过实验探究来学习,学生可以把化学知识与观察、推理和思维技能有机结 合起来,从而可以能动地获得对化学知识的理解。学习的过程由掌握知识的状态 向探索知识的过程延伸。在实验探究活动中,学生参与解决问题,参与做计划,参 与决策,参与小组讨论,参与评价,将所学的化学知识应用于实际之中。从而培养 学生化学学科的核心素养。

作业 5:生活中常见的鸡蛋壳的主要成分是碳酸钙, 为了测定某鸡蛋壳中碳 酸钙的含量,小红同学进行了如下实验:将鸡蛋壳洗净、干燥并捣碎后,称取 20g 放在烧杯里,然后往烧杯中加入足量的稀盐酸 180g,充分反应后,称得烧杯 中物质的总质量为 193.4g。(假设鸡蛋壳中的其他物质不与盐酸反应) 求:

(1)产生二氧化碳气体_____________g。

(2)计算 20g 该鸡蛋壳中碳酸钙的质量,要求写出完整的解题步骤。 1.参考答案: 解: (1) 根据质量守恒定律, 产生二氧化碳气体的质量

=20g+180g-193.4g=6.6g;

(2)解:设 20g 该鸡蛋壳中碳酸钙的质量为x。

11

CaCO3+2HCl = CaCl2+H2O+CO2个

12

100

x

100/44=x/6.6g

44

6.6g

x=15g

答: 20g 该鸡蛋壳中碳酸钙的质量为 15g。

2.时间要求: 3-5 分钟。

3.评价设计

相关物质的质量比、已知量和未知量学生有时未对齐在相应物质的正下方, 应把“100”“x”对齐到 CaCO3 的正下方, “44”“6.6g”对齐到 CO2 的正下方。 即相关物质的量应放在相关物质化学式的正下方。

4.作业分析与设计意图

此题是对化学方程式计算的考查,利用质量守恒定律求出反应放出二氧化碳 的质量,是进行后面计算的基础,体现出运用知识分析问题的能力。

作业 6:(此题为选做题,供学有余力的学生选做) 在课题 1 质量守恒定律 探究活动中:利用红磷燃烧前后质量测定的验证实验中, 老师在进行教材原实验 时遇到的以下问题:

①操作时将玻璃管的一端加热后要准确地接触到锥形瓶里的红磷,同时橡胶 塞又要刚好塞紧瓶口,使装置密封,实际操作时经常出现“白烟”泄漏,造成实 验结果不准确;

②由于玻璃管深入瓶内太长,有可能瓶内的气体因白磷燃烧时放热而膨胀, 却不能及时进入气球中,而将瓶塞冲开,导致实验失败;

③给玻璃管加热到红热时,有可能会将玻璃管融化,把管口封闭;另在给白 磷加热时,细沙有可能把融化的白磷包裹起来,使实验时间延长;

④为了避免锥形瓶受热不均匀而炸裂必在锥形瓶底部铺一层细沙,并根据玻 璃棒下端位置,将白磷放在细沙上,操作起来比较烦琐。

请问你有哪些改进方法可以解决以上问题,谈谈你的看法:

问题 1.改进方法:

__________________________________________________________________

问题 2.优点:_____________________________________________________ 1. 参考答案: 改进 1:实验装置如图(2)所示

(1) 操作方法:取一小块铜片(1.5cm×1.5cm),制作成四周翘起的凹槽, 放入小锥形瓶中, 用镊子取一粒绿豆大小的白磷,放入铜片凹槽中,系上小气 球,称量其质量;然后将锥形瓶放在铁架台上,垫上石棉网,加热,待到白磷燃 烧完毕后,冷却,再次称量,两次称量的结果一样。 (2) 优点: ①装置简单、易 行,操作方便,现象明显,成功率 100%。两次质量的称量过程中,锥形瓶内外

没有空气的流通,瓶内物质的质量没有损失,保证了称量的准确性。 ②在瓶口接 一气球,可以避免白磷燃烧时放热,而使气体

膨胀把瓶塞冲开,导致实验失败。 ③白磷燃烧前后,自始至终在密闭容器中进 行,防止了燃烧产物对环境的污染。 ④用铜片盛白磷,由于铜片具有良好的导热 性能,加热时间非常短,而锥形瓶是属于可加热的仪器,由于有铜片的存在,白 磷没有直接与瓶底接触,锥形瓶不会因为温度过高而炸裂。

改进2:可以利用火柴替代红磷燃烧测前后质量的变化来验证 (如图4所示) 可用精确度为0.1g的电子天平代替托盘天平,测定更方便、更准确,还节省宝贵

的课堂时间。

图4 火柴燃烧前后质量的测定

(1) 实验用品和试剂

火柴、试管、烧杯、气球、酒精灯、试管夹、电子天平

(2)实验步骤

①在试管中放入一枚火柴,在试管口系牢一个小气球,使装置密封;

②将试管放入烧杯,将装置放到电子天平上称量,记录质量m1;

③加热试管,引燃火柴;

④待试管冷却后,再放入烧杯中,用电子天平称量,记录质量m2。

(3)改进后的优点

①用火柴燃烧代替红磷燃烧,去繁就简;

②装置始终密闭,实验成功率高。

2.时间要求: 课后完成。

3.评价设计

在有限的课堂教学时间内, 如何引导学生真正体验“证据推理-模型建立” 这一过程呢? 设立合理的教学目标,分析学生的学情,对教学进行整体规划与构 思, 设置有梯度的教学驱动任务,依托教学内容设计有效的学习情境,在问题情 境中引导学生体验“证据推理-模型建立”的推理学习过程,帮助学生对化学知 识形成系统化认识, 建立合理的思维认知模型,以便在问题解决中达到落实和发 展“证据推理与模型认知”核心素养的目的。

4.作业分析与设计意图

化学学科是一门以实验作为基础的,透过化学实验的现象,可以获得许多物 质变化的本质,由于教材中的部分实验设计可能会造成环境污染,实验现象不明 显,成功率较低,在一定程度上影响实验现象和结果,在教学上也会造成学生对 化学的认知产生影响,所以有必要对化学实验进行不断改进和创新。创新实验能

13

(

质量守

恒定律

) (

化学方程

式

) (

内 容

) (

计 算

) (

理 解

) (

意 义

) (

书 写

) (

应

用

) (

分 解 反 应

) (

复

分 解 反 应

) (

化 合 反 应

) (

置 换 反 应

)加强学生对所学知识的理解和掌握,激发学生对化学学习的兴趣,并可以通过实 验的基本操作来培养学生的动手能力,训练学生之间合作和进行实验探究。因此 在化学中的创新实验更有利于学生核心素养的培养。

作业 7:制作第五单元的思维导图。

1.参考答案:

化学方程式

基本反应类型

验 证

2.时间要求: 3-5 分钟。

3.评价设计

使用思维导图,可以更快速地帮助化学生全面系统地整合知识,依据学生的知 识结构和认知能力创设教学情境,把握教学重点,并对难点进行突破。

4.作业分析与设计意图

促进了对内容的理解,提升了学习能力;协助了知识应用,提升理论联系实 际的能力;丰富了教学评价手段,准确定位了学生创造性的水平;改变了学习方 式,增进了学习方法的掌握;促进了反思的养成,培养了创造性思维;有利于学 生核心素养的养成。

(二) 单元质量检测作业属性表

序 号 类型 对应单元 作业目标 对应学 难度 来源 完成时间

了解 理解 应用

1 选择题 (1) √ 易 改编 13-20 分钟

2 填空题 (2) √ 易 原创

3 实验题 (3) √ 较难 原创

4 计算题 (4) √ 中等 原创

5 实践创新实 验题 (选做 题) (5) √ 很难 原创 自定

14

基本 信息 学科 年级 学期 教材版本 单元名称

化学 九年级 第一学期 人教版 第五单元 化学方程式

单元 组织方式 团自然单元 重组单元

课时 信息 序号 课时名称 对应教材内容

1 化学反应中的质量守恒 5.1 质量守恒定律

2 化学反应的表示 5.2 如何正确书写化学方程式

3 化学反应中的有关计算 5.3 利用化学方程式的简单计算

二、单元分析

(一)课标要求

认识质量守恒定律,能说明化学反应中的质量关系;

能正确书写简单的化学方程式;

能根据质量守恒定律进行简单的计算;认识定量研究对于化学科学发展的重 大作用。

(二)教材分析

元素符号、化学式、化学方程式是介绍九年级化学的三个重要化学术语。只 有掌握了它们,才能为以后更好的学习化学打下坚实的基础。从这个单元开始, 学生的化学学习将从产生什么样的物质跨越到产生多少物质。本单元共有三个主 题。课题 1 引导学生通过一系列的探索感受,从定量的角度研究和得出化学反应 的客观规律,为化学方程式的教学做理论上的准备,是学好本单元的基础。 课题 2 介绍了书写化学方程式的原理、方法和步骤,解释了化学方程式的含义。课题 3 从定量方面研究物质的化学变化过程,即化学方程式的具体应用。

(三)学情分析

学生是学习和发展的主体,教师的一切教学活动都是为学生的学服务的,备 课时、备学生胜过备课标和备教材,本单元的学习从学生的需要出发,恰当选择 教学策略和教学内容。

1.学生的已知

在以前的学习中,学生已经认识了能量守恒。在前四个单元的学习中,学生 已经学习了一些物质的变化,特别是第三、四单元的学习,通过电解水实验、水 分解微观分析,通过对水的组成和结构分析,学生已经具备了一定的微观想象能 力,为本单元质量守恒定律的学习打下了一定基础。前面学生还学习了元素符

2

号、化学式、化合价等化学用语,再加上对质量守恒定律的理解,为化学方程式 的书写打下坚实的基础。学生在熟练掌握化学方程式的书写前提下,加上已有的 数学知识为基础,教师适当的引导就能突破化学方程式的简单计算这一关。

2.学生的认知障碍

(1) 在学习质量守恒定律时,学生不能从微观本质理解为什么守恒?利用质 量守恒定律解释化学变化中的现象表述不清。

(2) 对于化学方程式的书写,学生容易顾此失彼,书写的不完整;还会主观 臆造不存在的化学方程式,特别是对生成物状态即气体和沉淀符号容易标错。

(3) 在化学计算中,学生由于化学方程式的书写障碍和相对分子质量的计算 能力会导致计算错误;格式不规范,步骤不完整也是常犯的错误。

(4)学生心理特点,九年级的学生抽象逻辑思维能力提高,独立判断性明显 发展,记忆力逐步发展到以理解记忆为主, 初步形成自我管理的能力;学习的独 立性,自觉性增强, 主动学习意识比以前有了很大提高。 但同时存在看问题不全 面,易片面,急于下结论等特点。

三、单元学习作业目标

(1)从微观角度认识在一切化学反应中,反应前后原子的种类、原子的数目 没有改变和原子的质量没有增减;

(2) 能够说出书写化学方程式的意义;

(3) 会用化学方程式正确表达一般的化学反应;

(4)在正确书写化学方程式的基础上,能够进行简单的计算;

(5) 学生发展核心素养和科学探究能力,强化实践性要求。

四、单元作业设计思路

化 学 方 程 式 理论 依据: 质量 守恒 定律 内容:参加化学反应的各物质的质量总和,等 于反应后生成的各物质的质量总和。

实 质 宏 观 参加化学反应前后各物质的质量总和不变

化学反应前后元素的种类不变

微 观 原子的种类不变

原子的数目不变

原子的质量不变

概念:用化学式来表示化学反应的式子

提供的信息:表示方法 表示反应物和生成物必须按质的方法读

表示各物质间的质量比必须按量的方法读

表示反应条件

表示参加反应各微粒的相对数量

表示反应前后质量守恒

书写原则 以客观事实为基础

表示反应前后质量守恒

书写步骤 写:左边反应物,右边生成物

配:使两边各元素的原子个数相等

注:注明生成物的状态和反应条件( “ ↑ ”或“ ↓ ”)

3

等:将短线改为等号

应 用 表示化学反应

根据化学方 程式 进行计算 (解题步 骤) 设:设未知数

写:写化学方程式

关:相关物质的相对分子质量、已知量、求知

列:列比例

解:解答

答:简明答案

五、课时作业

第一课时

课时目标: 认识质量守恒定律,了解常见化学反应中的质量关系;学会应 用质量守恒定律判断和解释某些现象,以此培养学生利用化学知识解决实际问 题的能力;理解质量守恒定律的宏观表现和微观本质,认识到在一切化学反应 中,反应前后原子的种类、 原子数目没有改变、原子的质量有没有增减。

作业 1:下列叙述符合质量守恒定律的是( )

A.10g 酒精与 10g 水混合得到 20g 酒精溶液

B.1L 氢气与 9L 氧气反应生成 10L 的水

C.12g 碳完全反应时只能消耗 32g 氧气,则 12g 碳在 48g 氧气中充分反应 生成 60g 二氧化碳

D.铁在氧气中燃烧,生成的四氧化三铁的质量等于参加反应的铁的质量和 氧气的质量之和

1.参考答案: D

2.时间要求: 1 分钟。

3.评价设计

质量守恒定律的适用范围是化学变化,强调质量守恒,不适用于其他物理 量(例如,体积),A、B 不正确;质量守恒定律中的“参加反应”是指真正参 与反应的那一部分质量,如果反应物没有全部参加反应,则剩余部分不能计算 在内, C 中氧气没有完全参加反应, C 不正确; D 选项符合质量守恒定律, D 正 确。故选 D。

4.作业分析与设计意图

引导学生深刻认识质量守恒定律的实质和含义并测评相关知识。

作业 2 :用“”表示 A 原子 ,“”表示 B 原子,如图表示两种气体发生的 化学反应。下列说法正确的是( )

A. 化学反应前后原子种类、质量和数目会发生变化

B. 分子是化学变化中的最小粒子

C. 该反应可表示为 A2+2B2=== 2B2A

D. 生成物由两种分子构成,属于混合物 1.参考答案: C

4

2.时间要求: 1-2 分钟。

3.评价设计

由质量守恒定律可知,化学反应前后原子种类、质量和数目都不变, A 错 误;原子是化学变化中的最小微粒, B 错误;由图可知, 1 个 A2 粒子与 2 个 B2 粒 子反应生成 2 个 B2A 粒子, C 正确;由图可知,生成物由一种分子构成,属于纯 净物, D 错误。 故选 C。

4.作业分析与设计意图

引导学生分析化学反应中分子、原子的种类、数目和质量的变化情况,并 由此说明化学反应为什么一定符合质量守恒定律。

第二课时

课时目标: 能够说出书写化学方程式的意义;会说出书写化学方程式应遵 循的原则;会用化学方程式正确表达一般的化学反应。

作业 1 :在“2X+3Y=2Z+4W”的反应中,已知 16g 物质X 与一定质量的物质 Y 完全反应生成 22g 物质Z 和 18g 物质W。若 X 的相对分子质量为 32,则物质

Y 的相对分子质量为 ( )

A .16 B .32 C .48 D .64

1.参考答案: B

2.时间要求: 1-2 分钟。

3.评价设计

根据质量守恒定律可以求出反应的 Y 的质量,而后依据化学反应的物质质 量之比求出 Y 的相对分子质量即可。依据质量守恒定律可知反应的 Y 的质量 是: 22g+18g ﹣ 16g=24g,设 Y 的相对分子质量是 x。

2X + 3Y = 2Z + 4W

64 3x

16g 24g

64/16=3x/24g

x=32 故选 B。

4.作业分析与设计意图

引导学生培养运用质量守恒定律解决问题的能力。

作业 2: “用微观的钥匙开启宏观问题之门”是化学学科研究物质的一般方 法,而构建模型又常常是我们认识微观世界的重要手段。看下列各组微观模型 图回答问题:

(1)下列四幅图中分别用表示核电荷数不同的原子,其

中能用来表示 3N2 的是: ;(填图下字母,下同)能用来表示某种稀有气体 的是: ;能用来表示氧化物的是: ;表示混合物的是__________。

(2)根据下图回答问题:

(

一定条件

)

5

这个反应属于基本类型中_____________反应,从反应中我们可以得出反应 前后元素的种类_____________,反应前后分子的数目________ ,若用 X 表示一个

,用 Y 表示一个 ,则这个反应的化学方程式可表示为_____________。 1.参考答案: (1) B D A C (2) 化合 不变 改变 X2+3Y2 一定条件 2XY3 2.时间要求: 3-4 分钟。

3.评价设计

学生不理解微观示意图含义, 学生不会根据示意图转化成相关化学方程式。 4.作业分析与设计意图

理解质量守恒定律的宏观表现和微观本质,认识到在一切化学反应中,反应 前后原子的种类、数目不变、总质量没有增减。 并培养学生运用相关知识解决问 题的能力。

作业 3 :如图为甲、乙两种物质在一定条件下反应的微观示意图,下列说法 错误的是( )

A.丙的化学式可表示为 CO(NH2)2

B.反应前后原子的种类、数目不变

C.参加反应的乙和丙的质量比为 11 :15 D.参加反应的甲和乙的分子数比为 1 :1 1.参考答案: D

2.时间要求: 1-2 分钟。

3.评价设计

由反应的微观示意图可知该化学反应表示 2NH3+CO2=CO(NH2)2+H2O,A. 丙的化 学式为 CO(NH2)2 正确; B.质量守恒定律可知,该反应过程中原子和种类及数目不 变,正确; C.计算可知, 参加反应的乙和丙的质量比为 11 :15,正确; D 化学方

程式可知,参加反应的甲和乙的分子个数比为 2 :1,错误。 故选 D。

4.作业分析与设计意图

学会应用质量守恒定律判断和解释某些现象,以此培养学生利用化学知识解 决实际问题的能力

作业 4 :一种新型复合光催化剂(C3N4/CQDs),能利用太阳光分解水,原理 如图所示。

(1)这个过程将_____能转化为化学能。反应Ⅱ属于基本反应类型中的____ 。

6

(

。

)(2)写出反应 Ⅰ 的化学方程式: _____________________________________

(3)反应后催化剂的质量_______ ,化学性质________(填“增大”“减小”或“不 变”“改变”)。

(4)利用太阳能分解水的优点有: ____________(写一条)。

1.参考答案: (1)太阳 分解反应 (2)2H2OH2 ↑+H2O2 (3)不变 不变

(4)节能环保(合理即可) 。 2.时间要求: 2-3 分钟。 3.评价设计

学生不会利用微观示意图写相关的化学方程式。

4.作业分析与设计意图

学会应用质量守恒定律判断和解释某些现象, 培养学生利用此知识解决实际 问题的能力。

第三课时

课时目标:在正确书写化学方程式的基础上,能够进行简单计算。

作业 1 :某化学兴趣小组同学探究铁与硫酸铜的反应, 他们称量 17 g 铁粉 , 放到含少量硫酸的硫酸铜溶液中 ,待完全反应后 ,最后得到 18.4 g 固体。为测定 所得固体中各成分的含量 ,化学兴趣小组同学将 125 g 稀盐酸分五次加入到该固 体中 ,得到数据如下表:

次数 1 2 3 4 5

加入盐酸溶液质量/g 25 25 25 25 25

剩余固体质量/g 17 15.6 a 12.8 12.8

请分析计算:

(1)表中 a 的数值是________。

(2)18.4 g 固体中铁的质量是________g。

(3) 与硫酸铜反应的铁的质量是多少? 1.参考答案: (1)14.2 (2)5.6

(3)解:设与硫酸铜反应的铁的质量为y Fe+CuSO4=== Cu+FeSO4

56 64

y 12.8 g

56 y

(

6

4

12.8

g

)=

y=11.2 g

答:与硫酸铜反应的铁的质量为 11.2 g。

2.时间要求: 3-5 分钟。

3.评价设计

学生不会根据第一次、第二次,第三次固体减少的相同的质量来求a 的值, 进而求出固体中铁的质量;不会写相关的化学方程式、 计算出现错误。

4.作业分析与设计意图

将设计好的一系列问题,作为思维的路标,引导学生循着符合逻辑规律的方 向进行思考;重视题意的分析,逐步培养学生的审题能力。通过审题,让学生弄 清此类习题与哪些概念、理论和哪些物质的性质有关,进而找出解答的问题与已

7

(

17

=

1.02 g

)知条件的关系, 根据习题特点,找出解题的要害,从而形成正确的解题思路和解 题方案;通过提高学生独立进行解决问题的能力来培养学生的学科核心素养。

作业 2:某工厂为测定氯化铵样品的纯度,设计实验如下:取 3.3 g 该样品 与过量的 NaOH 溶液共热,反应的化学方程式为 NH4Cl+NaOH ====NaCl+ H2O+NH3 ↑ 。(提示:生成的氨气全部逸出,稀硫酸可吸收氨气)。

(1)实验前称量装置 C 的质量为 75 g,充分反应后的质量为 76.02 g,请计算 3.3 g 样品中氯化铵的质量。

(2)某实验人员提出可以通过测定 A 装置反应前后质量变化来计算氯化铵的 质量,该提议_____ (填“合理”或“不合理”),理由是_______________________。

1.参考答案: 解:反应生成氨气质量为 76.02 g-75 g=1.02 g 设 3.3 g 样品中氯化铵的质量为x

(

NH

4

Cl

+

NaOH=====NaCl+H

2

O+NH

3

↑

)△

8

53.5

x

(

x

)53.5

17

1.02 g

x=3.21 g

答: 3.3 g 样品中氯化铵的质量为 3.21 g。

(2)不合理 A 装置中加热时,会有较多水分挥发,装置中减少的质量与生 成氨气的质量偏差较大,会使结果产生较大误差 (答案合理即可)。

2.时间要求: 3-5 分钟。

3.评价设计

学生理解题意的能力较差,数学计算能力较薄弱。

4.作业分析与设计意图

巩固学生应用质量守恒定律解决实际问题的能力。

六、单元质量检测作业

(一) 单元质量检测作业内容

作业 1:把一定质量的 X,Y,Z,W 四种物质放入一密闭容器中,在一定条件 下反应一段时间后,测得反应后各物质的质量如下, 则下列说法中正确的是 ( )

物 质 X Y Z W

反应前的质量(g) 12.8 6.4 8.0 5.6

反应后的质量(g) 10.4 m 14.4 5.6

A.X 和Z 是反应物 B.W 一定是催化剂

C.m=4.0 D.该反应是化合反应

1.参考答案: D

根据质量守恒定律, 在化学反应中, 参加反应前各物质的质量总和等于反应 后生成各物质的质量总和.反应后质量增加的是生成物,减少的是反应物,由表 格信息可知反应后 Z 质量增加了 14.4g ﹣ 8.0g=6.4 克,是生成物; X 质量减少了 12.8g ﹣ 10.4g=2.4 克,是反应物; W 质量不变, 做催化剂或者不参加反应。反应 物还少 4 克,所以 Y 是反应物,所以反应后物质 Y 的质量为 6.4g ﹣ 4g=2.4g,反 应物是 X 和Y,生成物是 Z,反应符合“多变一”的特点,从而可以解答。

A.由表格信息和分析可知反应物是 X 和 Y;故 A 错误;

B.W 质量不变,做催化剂或者是杂质,故 B 错误;

C.Y 是反应物,反应后物质 Y 的质量为 6.4g ﹣ 4g=2.4g,故 C 错误;

D.由分析可知反应物是 X 和Y,生成物是 Z,反应符合“多变一”的特点, 为化合反应,故 D 正确。

2.时间要求: 2 分钟。

3.评价设计

学生不知道根据化学反应中各物质的质量变化来判断反应物、生成物和催化 剂。 也不知道不参加反应的物质在此反应中质量也不变。

4.作业分析与设计意图

通过具体知识的学习、规律的总结, 最后超越具体知识点,让学生思维建 模、观念提升;让学生从从宏观物质视角认识化学物质; 多角度认识事物,从而 达到培养学生学科素养的目的。

作业 2: 中科院邓德会团队将铂(Pt)纳米颗粒负载在石墨烯封装的镍化钴 (CoNi)铠甲催化剂(Pt | CoNi)上,实现了室温下一氧化碳的高效转化,其微观反 应过程如图所示。下列说法正确的是 ( )

A.反应前后分子总数不变

B.反应前后催化剂的质量减小 C.该反应属于置换反应

D.该反应对空气净化有重要意义

1.参考答案: D 根据题意可以知道,此反应可用如下化学方程式表示:

2CO + O2 Pt | CoN 2CO2 。A.由微观模拟图可知,此化学反应中分子数发生了改 变; B.在化学反应中催化剂的质量和化学性质都不变;C.此反应由两种物质变成 一中物质,为化合反应; D.此反应实现了室温下一氧化碳的高效转化成二氧化 碳, 对空气净化有重要意义。故选 D。

2.时间要求: 1-2 分钟。

3.评价设计

学生对由微观模拟图转化成化学方程式表示能力欠缺。

4.作业分析与设计意图

学生对微观示意图表示的含义不理解,无法转化成化学方程式。 让学生学会 用微粒的观点理解化学反应中质量守恒的原因,要求学生会把微粒示意图转化成

9

化学方程式。提高学生的分析及推理能力;让学生达到从微观到宏观的思维转 换。

作业 3:眼镜是人们常用的护眼工具,如右图是一

款眼镜的示意图,夏天铜螺丝部位常出现一层绿色物

质,这是由于铜生锈的原因,请完成该反应的化学方

程式: ____Cu+O2 +_______+H2O == Cu2 (OH)2CO3。

1.参考答案: 2 CO2

2.时间要求: 1 分钟。

3.评价设计

本题难度不大,利用化学反应前后元素守恒、原子守恒来确定物质的化学式 是正确解题的关键。

4.作业分析与设计意图

理解质量守恒定律的宏观表现和微观本质,认识到在一切化学反应中,反应 前后原子的种类、数目不变、总质量没有增减。

作业 4:化学规律建立在实验基础之上,质量守恒定律可以用许多化学实验 加以验证。

图 1

(1)小东同学按照课本上的实验进行验证(如图所示)。一段时间后,可以观 察到铁钉表面出现________,其反应的化学反应方程式为__________________, 反应前后天平读数不变,但溶液颜色变化不明显。

(2)小东想既能验证质量守恒定律,又能更快地观察到溶液颜色的变化,提 出了以下设想:

【提出设想】设想一:增大硫酸铜溶液的浓度

设想二:用更活泼的金属锌代替铁钉

【实验验证】小东将以上实验进行了如下改进:

实验内容 实验现象

实验 1 烧杯中换成饱和硫酸铜溶液 ①1 小时后溶液颜色几乎不变 ②天平读数不变 ③铁钉表面有变化

实验 2 铁钉换成锌粒 ①溶液颜色明显变浅 ②天平读数减小 ③锌粒表面有变化

10

图 2

【实验分析】从以上现象分析,两个设想都不合适,其中按设想_______ (填 “一”或“二”)进行的实验能够验证质量守恒定律。实验 1 中溶液颜色几乎不 变的原因可能是______ (填序号)。

A. 铁与饱和硫酸铜溶液不反应

B. 铁表面形成了一层氧化膜,阻止了反应的进一步进行

C. 生成的铜快速沉积在铁表面,阻止了反应的进一步进行

D. 水也参与了该反应,但饱和硫酸铜溶液中水太少

1.参考答案: (1)红色固体 Fe + CuSO4=== FeSO4 + Cu (2)一 C

2.时间要求: 3-5 分钟。

3.评价设计

(1)铁与硫酸铜溶液发生置换反应生成铜和硫酸亚铁,生成的铜覆盖在铁的 表面,所以可观察到铁钉表面出现红色固体; 铁与硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜, 据此写出反应的化学方程式。 (2)根据实验 1 的现象铁钉表面有变化和天平读数 不变,可知发生了化学反应且质量守恒,设想一进行的实验能够验证质量守恒定 律;而实验 2 中天平读数减小,则不能用来验证质量守恒定律。实验 1 中溶液颜 色几乎不变,铁钉表面有变化, 说明铁钉与饱和硫酸铜溶液发生了反应, A 错误; 铁的氧化膜疏松多孔,不能阻止反应的进一步进行, B 错误; 铁与硫酸铜溶液反 应生成的铜快速沉积在铁表面, 形成保护膜,阻止了反应的进一步进行, C 正确; 水没有参与该反应, D 错误,故选 C。

4.作业分析与设计意图

通过实验探究来学习,学生可以把化学知识与观察、推理和思维技能有机结 合起来,从而可以能动地获得对化学知识的理解。学习的过程由掌握知识的状态 向探索知识的过程延伸。在实验探究活动中,学生参与解决问题,参与做计划,参 与决策,参与小组讨论,参与评价,将所学的化学知识应用于实际之中。从而培养 学生化学学科的核心素养。

作业 5:生活中常见的鸡蛋壳的主要成分是碳酸钙, 为了测定某鸡蛋壳中碳 酸钙的含量,小红同学进行了如下实验:将鸡蛋壳洗净、干燥并捣碎后,称取 20g 放在烧杯里,然后往烧杯中加入足量的稀盐酸 180g,充分反应后,称得烧杯 中物质的总质量为 193.4g。(假设鸡蛋壳中的其他物质不与盐酸反应) 求:

(1)产生二氧化碳气体_____________g。

(2)计算 20g 该鸡蛋壳中碳酸钙的质量,要求写出完整的解题步骤。 1.参考答案: 解: (1) 根据质量守恒定律, 产生二氧化碳气体的质量

=20g+180g-193.4g=6.6g;

(2)解:设 20g 该鸡蛋壳中碳酸钙的质量为x。

11

CaCO3+2HCl = CaCl2+H2O+CO2个

12

100

x

100/44=x/6.6g

44

6.6g

x=15g

答: 20g 该鸡蛋壳中碳酸钙的质量为 15g。

2.时间要求: 3-5 分钟。

3.评价设计

相关物质的质量比、已知量和未知量学生有时未对齐在相应物质的正下方, 应把“100”“x”对齐到 CaCO3 的正下方, “44”“6.6g”对齐到 CO2 的正下方。 即相关物质的量应放在相关物质化学式的正下方。

4.作业分析与设计意图

此题是对化学方程式计算的考查,利用质量守恒定律求出反应放出二氧化碳 的质量,是进行后面计算的基础,体现出运用知识分析问题的能力。

作业 6:(此题为选做题,供学有余力的学生选做) 在课题 1 质量守恒定律 探究活动中:利用红磷燃烧前后质量测定的验证实验中, 老师在进行教材原实验 时遇到的以下问题:

①操作时将玻璃管的一端加热后要准确地接触到锥形瓶里的红磷,同时橡胶 塞又要刚好塞紧瓶口,使装置密封,实际操作时经常出现“白烟”泄漏,造成实 验结果不准确;

②由于玻璃管深入瓶内太长,有可能瓶内的气体因白磷燃烧时放热而膨胀, 却不能及时进入气球中,而将瓶塞冲开,导致实验失败;

③给玻璃管加热到红热时,有可能会将玻璃管融化,把管口封闭;另在给白 磷加热时,细沙有可能把融化的白磷包裹起来,使实验时间延长;

④为了避免锥形瓶受热不均匀而炸裂必在锥形瓶底部铺一层细沙,并根据玻 璃棒下端位置,将白磷放在细沙上,操作起来比较烦琐。

请问你有哪些改进方法可以解决以上问题,谈谈你的看法:

问题 1.改进方法:

__________________________________________________________________

问题 2.优点:_____________________________________________________ 1. 参考答案: 改进 1:实验装置如图(2)所示

(1) 操作方法:取一小块铜片(1.5cm×1.5cm),制作成四周翘起的凹槽, 放入小锥形瓶中, 用镊子取一粒绿豆大小的白磷,放入铜片凹槽中,系上小气 球,称量其质量;然后将锥形瓶放在铁架台上,垫上石棉网,加热,待到白磷燃 烧完毕后,冷却,再次称量,两次称量的结果一样。 (2) 优点: ①装置简单、易 行,操作方便,现象明显,成功率 100%。两次质量的称量过程中,锥形瓶内外

没有空气的流通,瓶内物质的质量没有损失,保证了称量的准确性。 ②在瓶口接 一气球,可以避免白磷燃烧时放热,而使气体

膨胀把瓶塞冲开,导致实验失败。 ③白磷燃烧前后,自始至终在密闭容器中进 行,防止了燃烧产物对环境的污染。 ④用铜片盛白磷,由于铜片具有良好的导热 性能,加热时间非常短,而锥形瓶是属于可加热的仪器,由于有铜片的存在,白 磷没有直接与瓶底接触,锥形瓶不会因为温度过高而炸裂。

改进2:可以利用火柴替代红磷燃烧测前后质量的变化来验证 (如图4所示) 可用精确度为0.1g的电子天平代替托盘天平,测定更方便、更准确,还节省宝贵

的课堂时间。

图4 火柴燃烧前后质量的测定

(1) 实验用品和试剂

火柴、试管、烧杯、气球、酒精灯、试管夹、电子天平

(2)实验步骤

①在试管中放入一枚火柴,在试管口系牢一个小气球,使装置密封;

②将试管放入烧杯,将装置放到电子天平上称量,记录质量m1;

③加热试管,引燃火柴;

④待试管冷却后,再放入烧杯中,用电子天平称量,记录质量m2。

(3)改进后的优点

①用火柴燃烧代替红磷燃烧,去繁就简;

②装置始终密闭,实验成功率高。

2.时间要求: 课后完成。

3.评价设计

在有限的课堂教学时间内, 如何引导学生真正体验“证据推理-模型建立” 这一过程呢? 设立合理的教学目标,分析学生的学情,对教学进行整体规划与构 思, 设置有梯度的教学驱动任务,依托教学内容设计有效的学习情境,在问题情 境中引导学生体验“证据推理-模型建立”的推理学习过程,帮助学生对化学知 识形成系统化认识, 建立合理的思维认知模型,以便在问题解决中达到落实和发 展“证据推理与模型认知”核心素养的目的。

4.作业分析与设计意图

化学学科是一门以实验作为基础的,透过化学实验的现象,可以获得许多物 质变化的本质,由于教材中的部分实验设计可能会造成环境污染,实验现象不明 显,成功率较低,在一定程度上影响实验现象和结果,在教学上也会造成学生对 化学的认知产生影响,所以有必要对化学实验进行不断改进和创新。创新实验能

13

(

质量守

恒定律

) (

化学方程

式

) (

内 容

) (

计 算

) (

理 解

) (

意 义

) (

书 写

) (

应

用

) (

分 解 反 应

) (

复

分 解 反 应

) (

化 合 反 应

) (

置 换 反 应

)加强学生对所学知识的理解和掌握,激发学生对化学学习的兴趣,并可以通过实 验的基本操作来培养学生的动手能力,训练学生之间合作和进行实验探究。因此 在化学中的创新实验更有利于学生核心素养的培养。

作业 7:制作第五单元的思维导图。

1.参考答案:

化学方程式

基本反应类型

验 证

2.时间要求: 3-5 分钟。

3.评价设计

使用思维导图,可以更快速地帮助化学生全面系统地整合知识,依据学生的知 识结构和认知能力创设教学情境,把握教学重点,并对难点进行突破。

4.作业分析与设计意图

促进了对内容的理解,提升了学习能力;协助了知识应用,提升理论联系实 际的能力;丰富了教学评价手段,准确定位了学生创造性的水平;改变了学习方 式,增进了学习方法的掌握;促进了反思的养成,培养了创造性思维;有利于学 生核心素养的养成。

(二) 单元质量检测作业属性表

序 号 类型 对应单元 作业目标 对应学 难度 来源 完成时间

了解 理解 应用

1 选择题 (1) √ 易 改编 13-20 分钟

2 填空题 (2) √ 易 原创

3 实验题 (3) √ 较难 原创

4 计算题 (4) √ 中等 原创

5 实践创新实 验题 (选做 题) (5) √ 很难 原创 自定

14

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件