第14课 从师夷长技到维新变法(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 第14课 从师夷长技到维新变法(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-06-19 19:51:52 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。情境导入:中国西方 第14课

从“师夷长技”到维新变法课标要求:

(1)了解鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程,并在此基础上探究维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用。?

(2)通过学生带着问题阅读教材和相关材料,培养学生的思维能力、提取有效信息的能力和语言表达能力。

重点:“师夷”与“制夷”的关系;“中学为体,西学为用”思想在洋务运动中的作用;维新变法思想的特点及对中国社会的影响。?

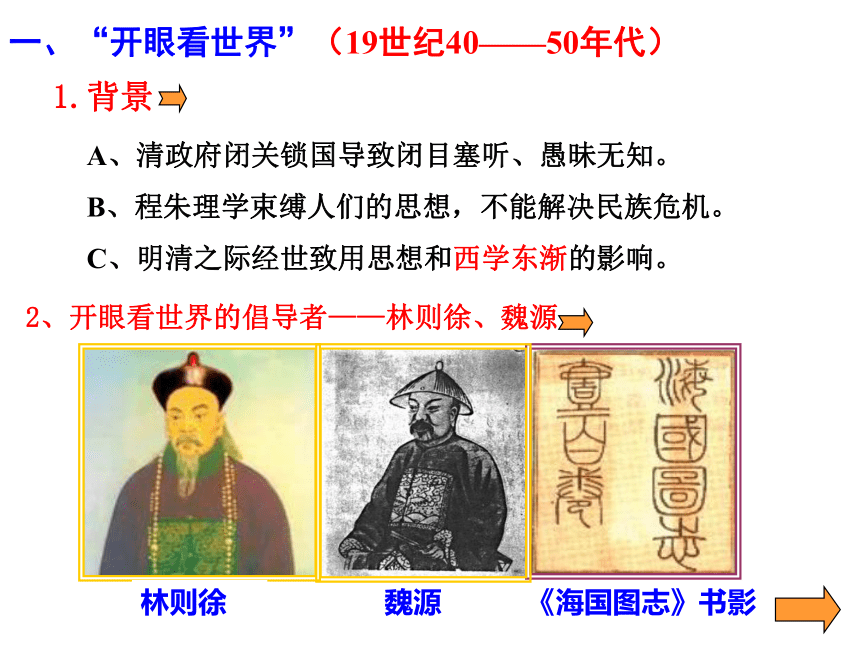

难点:分析各个历史阶段中国人向西方学习内容的异同和特点,认识近代思想发展的过程及其所处的历史背景。一、“开眼看世界”(19世纪40——50年代)A、清政府闭关锁国导致闭目塞听、愚昧无知。

B、程朱理学束缚人们的思想,不能解决民族危机。

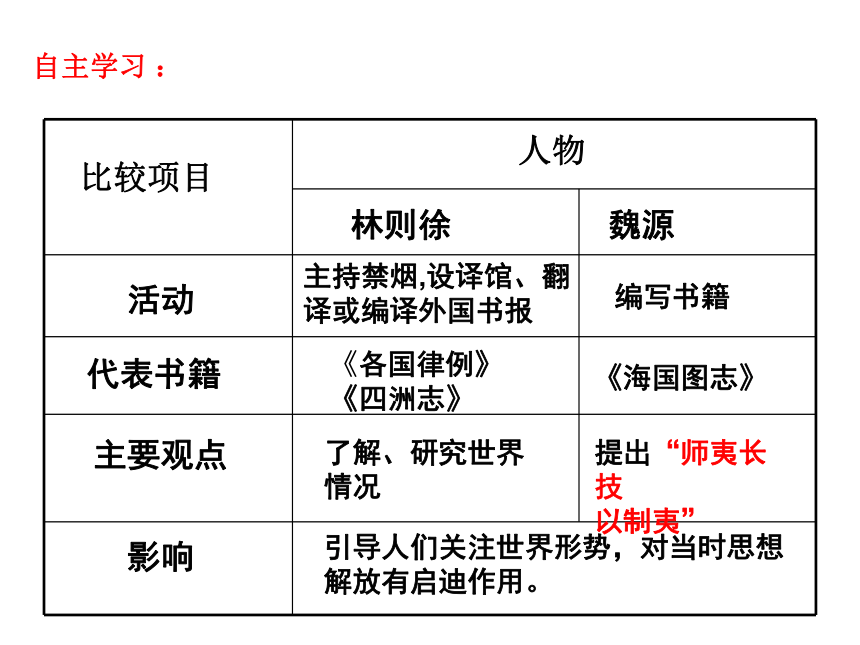

C、明清之际经世致用思想和西学东渐的影响。材料一 中英交战两年了,道光帝还不知道英国在何方。他派人审问英俘,竟提出这样可笑的问题:“究竟该国地方周围几许?”“英吉利到回疆有无旱路可通?”“与俄罗斯是否接壤?”材料二材料三比较项目人物林则徐魏源活动代表书籍主要观点影响主持禁烟,设译馆、翻译或编译外国书报编写书籍《各国律例》

《四洲志》《海国图志》了解、研究世界

情况提出“师夷长技

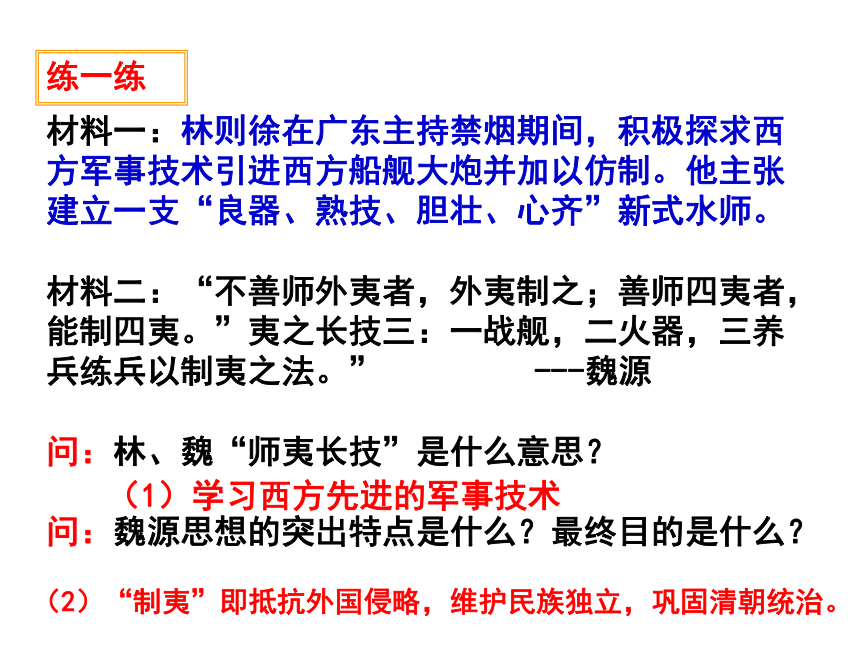

以制夷”引导人们关注世界形势,对当时思想解放有启迪作用。自主学习 :练一练材料一:林则徐在广东主持禁烟期间,积极探求西方军事技术引进西方船舰大炮并加以仿制。他主张建立一支“良器、熟技、胆壮、心齐”新式水师。

材料二:“不善师外夷者,外夷制之;善师四夷者,能制四夷。”夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵以制夷之法。” ---魏源

问:林、魏“师夷长技”是什么意思?

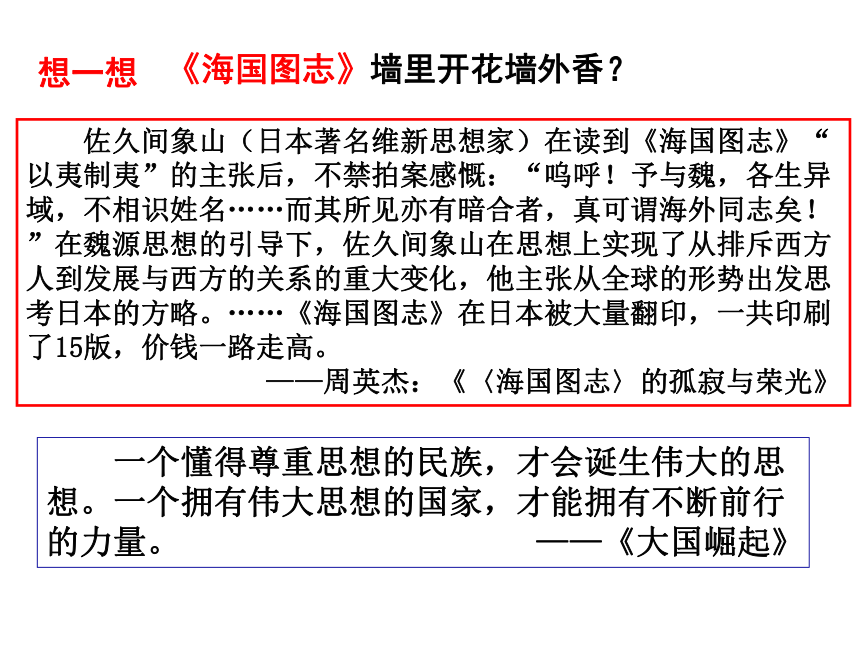

问:魏源思想的突出特点是什么?最终目的是什么? (1)学习西方先进的军事技术(2)“制夷”即抵抗外国侵略,维护民族独立,巩固清朝统治。《海国图志》墙里开花墙外香? 一个懂得尊重思想的民族,才会诞生伟大的思想。一个拥有伟大思想的国家,才能拥有不断前行的力量。 ——《大国崛起》 佐久间象山(日本著名维新思想家)在读到《海国图志》“以夷制夷”的主张后,不禁拍案感慨:“呜呼!予与魏,各生异域,不相识姓名……而其所见亦有暗合者,真可谓海外同志矣!”在魏源思想的引导下,佐久间象山在思想上实现了从排斥西方人到发展与西方的关系的重大变化,他主张从全球的形势出发思考日本的方略。……《海国图志》在日本被大量翻印,一共印刷了15版,价钱一路走高。

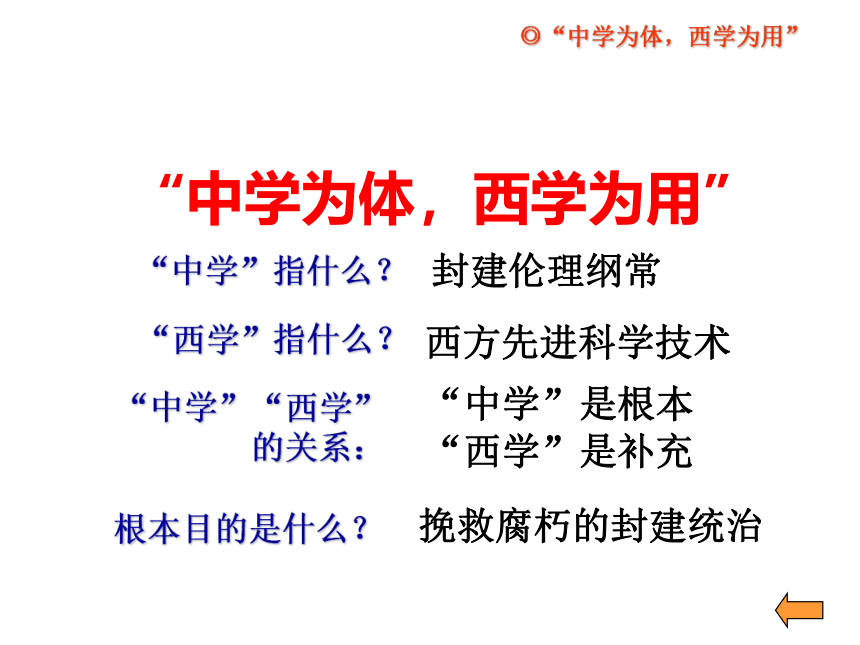

——周英杰:《〈海国图志〉的孤寂与荣光》想一想二、“中学为体,西学为用”(19世纪60——90年代)1、背景:清王朝面临内忧外患的严峻形势 2、洋务派与顽固派的斗争:洋务派:“中学为体,西学为用”

“师夷长技以自强”

顽固派:反对“西学为用”,主张原封不动地维护清朝统治。 3、洋务运动的意义:真正迈出了中国近代化历程的第一步。◎“中学为体,西学为用”“中学为体,西学为用”“中学”指什么?“西学”指什么?根本目的是什么?封建伦理纲常西方先进科学技术挽救腐朽的封建统治“中学”“西学”

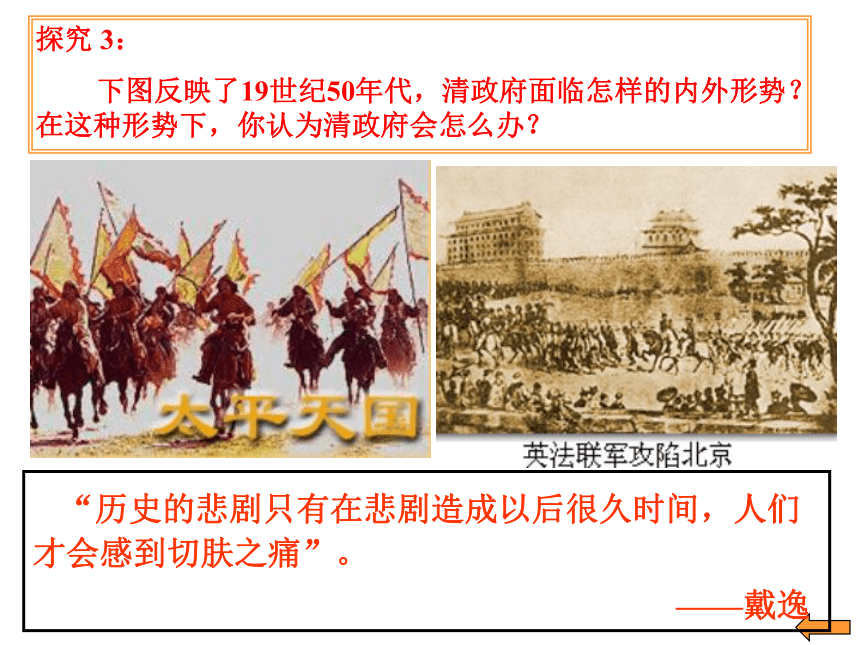

的关系:“中学”是根本“西学”是补充探究 3:

下图反映了19世纪50年代,清政府面临怎样的内外形势?在这种形势下,你认为清政府会怎么办? “历史的悲剧只有在悲剧造成以后很久时间,人们才会感到切肤之痛”。

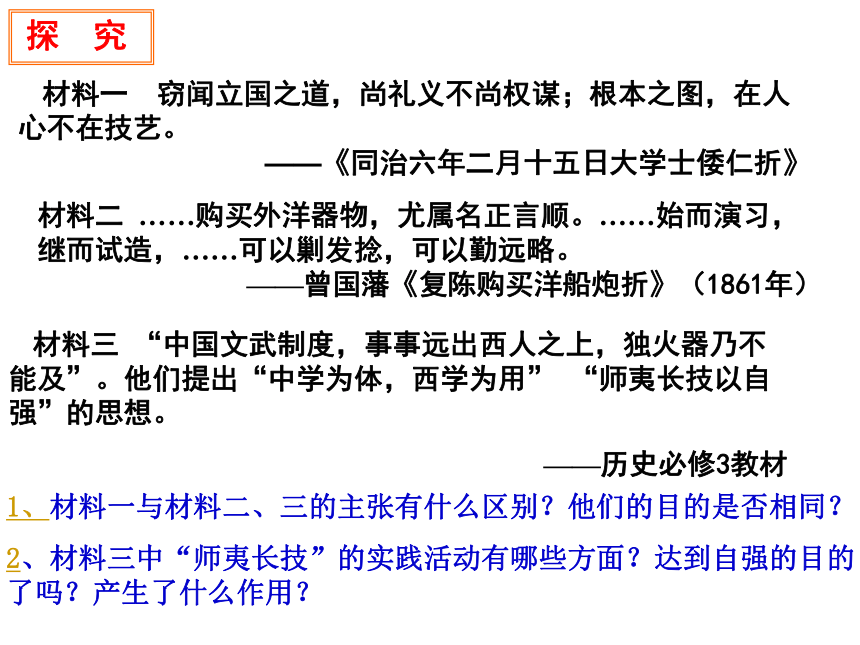

——戴逸 材料一 窃闻立国之道,尚礼义不尚权谋;根本之图,在人心不在技艺。

——《同治六年二月十五日大学士倭仁折》材料二 ……购买外洋器物,尤属名正言顺。……始而演习,继而试造,……可以剿发捻,可以勤远略。

——曾国藩《复陈购买洋船炮折》(1861年)1、材料一与材料二、三的主张有什么区别?他们的目的是否相同?

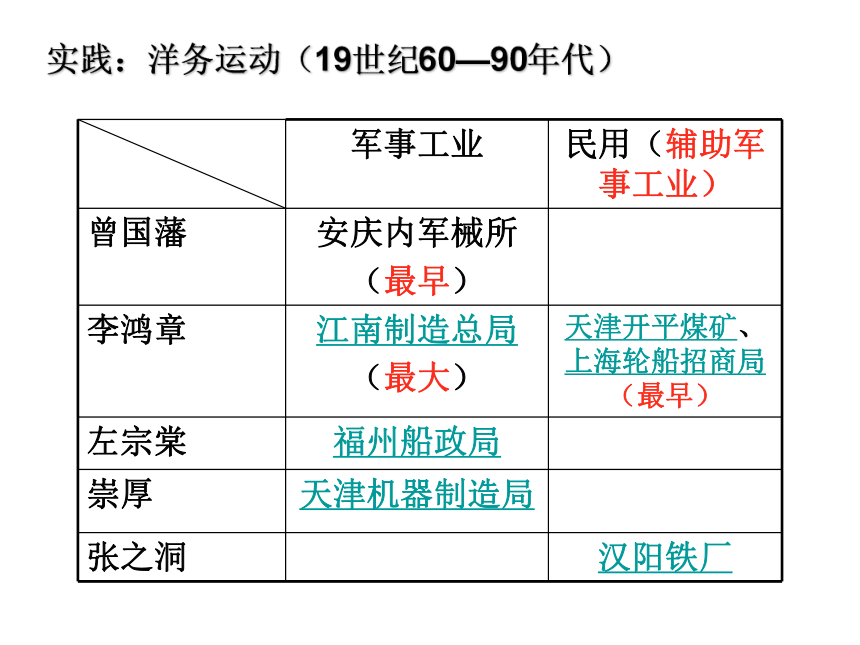

2、材料三中“师夷长技”的实践活动有哪些方面?达到自强的目的了吗?产生了什么作用? 探 究 材料三 “中国文武制度,事事远出西人之上,独火器乃不能及”。他们提出“中学为体,西学为用” “师夷长技以自强”的思想。

——历史必修3教材实践:洋务运动(19世纪60—90年代)京师同文馆晚清留美幼童中国铁路制造第一人

——詹天佑中国近代启蒙思想家

——严复他们同属于地主阶级;都主张向西方学习洋务派向西方学习的领域更广;洋务派学西方的首要目的是镇压农民起义

来维护封建统治,林则徐、魏源学西方目

的的重心在于抵御外侮;抵抗派没有进行实践;洋务派学习西方进

行了充分的实践。不完全同意:比一比(09年福建卷)19世纪九十年代,张之洞在《劝学篇》中说道:“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事”。这体现出张之洞主张

A.全面向西方学习以应付清政府面临的危机

B.极力维护君主专制和纲常名教

C.加强个人修养以适应时代的发展

D.倡导西学,适应了时代发展的需要

(2013年海南卷)1875年,郭嵩焘奏称:“西洋立国有本有末,其本在朝廷政教,其末在商贾,造船、制器,相辅以益其强,又末中之一节也……将谓造船、制器,用其一旦之功,遂可转弱为强,其余皆可不问,恐无此理。”这一认识

A.是中体西用论的具体表述? B.对洋务派思想有所破?

C.反映了顽固派的政治主张??? ?D.奠定维新变法的思想基础BD 你认为只学“西用”,不学 “西体”能否真正让中国走出困境?

想一想

西人立国,……育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此体也。轮船、火炮、洋枪、火雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶(jue)趋步(意为:艰难勉强地跟着走),常不相及;就令铁舰成行,铁路四达,果以足恃欤?

-----郑观应《盛世危言·自序》

三、 维新变法思想:(19世纪60——90年代末)1、早期维新思想(19世纪60年代)主张革新,实行君主立宪;

主张兴办学校,学习西方自然科学知识;

主张发展工商业,宣传商战;

为康梁维新思想的形成奠定了思想基础。

但是没有形成完整的理论,更没有付诸行动。王韬、郑观应2、康梁维新思想(19世纪90年代)⑴ 背 景:

(2)代表人物:康有为 梁启超 严复民族资本主义经济得到初步发展资产阶级队伍的壮大民族危机加深,列强掀起瓜分中国狂潮早期维新思想奠定基础材料:“上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待” 思考:请结合教材和材料归纳其主张.2、宣传方式:

①办万木草堂讲学;

②著书:

《新学伪经考》把历代封建统治者所尊崇的古文经典斥为伪经;根本上动摇了封建统治的理论基础。

《孔子改制考》孔子是改革之师是民权、平等的倡导者,借助于孔子的权威来宣传维新变法。1、思想主张:向西方学习,立宪法,开国会,建立君主立宪制思想界之一大飓风火山大喷火康有为梁启超材料:变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制.

思考:请结合教材和材料归纳其主张.代 表 作:《变法通议》

“法者天下之公器,变着天下之公理” 思想主张:

抨击封建专制制度和顽固派

宣传伸民权、设议院、变法图存 《少年中国说》:

“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。”严 复材料:封建君主是“大盗窃国”,主张国家属于人民,王侯将相是人民的公仆。 思考:请结合教材和材料归纳其主张.

民主君仆、主权在民用民权否定君权,

直接动摇了君权论的基础

(1)推动了戊戌变法的开展;

(2)促成了人民的觉醒,起到思想启蒙作用,是中国近代一次思想解放潮流。3、维新思想的意义4.早期维新思想和康梁维新思想的联系与区别。早期维新思想是基础,康梁维新思想是继承和发展。都主张变法革新。都代表民族资产阶级的利益和要求。都是爱国和进步的。早期维新思想没有形成完整的理论体系,也没有付

诸行动。康梁思想形成完整的理论体系,提出了具体改革

方案,将其发展为救亡图存的政治运动。早期维新思想和康梁维新思想的联系与区别。(09年海南卷)、史学家郝延平在《守旧与革新》一文中

谈到:“中国对西方称呼由(19世纪)60年代前的‘夷

务’,到七八十年代改称‘洋务’和‘西学’为主。”

该变化反映了:

A.中国人对西方认识的逐步深入

B.中国人由仇视西方到崇拜西方

C.由中国中心到西方中心的变化

D.对西方外交政策由对抗到和解

(2013天津卷)、“不识国民之原理,不通世界之大势,

不知政治之本原……而仅摭拾泰西皮毛,……遂乃自足。

”上述言论应当是

A.顽固派对洋务派的批评 B.洋务派对顽固派的批评

C.洋务派对维新派的批评 D.维新派对洋务派的批评AD课堂小结抵抗派中学为体

西学为用维新派 器物层面制度层面 早期维新思想1.鸦片战争后,向西方学习的思想萌发,其

主要目的是A.重新认识世界,寻求强国御侮之道

B.学习外国先进技术,以发展资本主义

C.学习西方先进的政治制度,改革中国的政

治制度

D.保持与各国的“友好关系”,以维护清朝

统治巩固练习A2、鸦片战争失败后,一部分人开始寻求改变现状的道路和学习西方,他们大多属于:

A.统治集团中顽固势力 B.地主阶级爱国知识分子

C.经营对外贸易的商人 D.下层群众中的先进者

3、阅读以下当时人对某一著作的评论:

评论一:“百年喜读樽前兆,万里惊看海外文。” ——陈世镕;

评论二:“其书罗列甚远之国,指掌形势可为奇书”——陈 澧;

评论三:“欲制夷患,必筹夷情,尤为有用之书。” ——林昌彝。

据上述评论推断此书应该 是:

A、《海国图志》 B、《天演论》

C、《新潮》 D、《青年杂志》AB4、史学家郝延平在《守旧与革新》一文中谈到:“中国对西方称呼由(19世纪)60年代前的‘夷务’,到七八十年代改称‘洋务’和‘西学’为主。”该变化反映了:

A.中国人对西方认识的逐步深入

B.中国人由仇视西方到崇拜西方

C.由中国中心到西方中心的变化

D.对西方外交政策由对抗到和解

5、19世纪九十年代,张之洞在《劝学篇》中说道:“中学为内学

西学为外学;中学治身心,西学应世事”。这体现出张之洞主张

A.全面向西方学习以应付清政府面临的危机

B.极力维护君主专制和纲常名教

C.加强个人修养以适应时代的发展

D.倡导西学,适应了时代发展的需要AB

中国近代史上有人提出“议院者,公议政事之院也,集众思,广众益,用人行政,一秉至公,法诚良,意诚美也”。“昏暴之君无所

施其虐,跋扈之臣无法擅其权,大小官员无所

卸其职,草野小民无所积其怨,故断不至数代

而亡,一朝而厌也。” 6.请问此人的主张是

A.加强君主专制 B.建立皇族内阁

C.实行君主立宪 D.倡导民主共和 7.此人应当属于

A.洋务派 B.维新派 C.革命派 D.顽固派BC 8、19世纪晚期一西方报纸称“甲午以后,中国有三党:守旧党……意在保现存之局面;中立党……意在保国以变法;维新党……意以作乱为自振之机”。文中的守旧、中立党和维新党分别是指

A.顽固派、抵抗派和洋务派 B.抵抗派、洋务派和维新派

C.洋务派、抵抗派和革命派 D.顽固派、维新派和革命派

9、历届世界博览会是人类社会经济、政治、文化和科技发展的展台,最早见识世界博览会的中国人是以纯粹的私人身份去的,比如王韬,他亲历了1867年的巴黎博览会。当时的中国人把世界博览会称为炫奇会或赛奇会。这反映了

A.中国长期与世界隔绝,落后于世界潮流

B.中国物产贫乏

C.统治者仍然做着“天朝上国”的迷梦

D.中、英科技间有很大的差距DA作业布置:

巩固本课所学内容,完成模块测评本课相关内容和课后测评。

依据学案预习下一节内容。谢谢指导华商纱厂1895年至1898年间的纱锭设备和地区分布情况如下 306,

180材料一材料二材料三

19世纪90年代,王韬,

郑观应等人的早期维

新思想有了进一步发展。资本主义经济的发展,

资产阶级壮大列强瓜分

民族危机早期维新思想的影响

从“师夷长技”到维新变法课标要求:

(1)了解鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程,并在此基础上探究维新变法思想在近代中国社会发展进程中所起的作用。?

(2)通过学生带着问题阅读教材和相关材料,培养学生的思维能力、提取有效信息的能力和语言表达能力。

重点:“师夷”与“制夷”的关系;“中学为体,西学为用”思想在洋务运动中的作用;维新变法思想的特点及对中国社会的影响。?

难点:分析各个历史阶段中国人向西方学习内容的异同和特点,认识近代思想发展的过程及其所处的历史背景。一、“开眼看世界”(19世纪40——50年代)A、清政府闭关锁国导致闭目塞听、愚昧无知。

B、程朱理学束缚人们的思想,不能解决民族危机。

C、明清之际经世致用思想和西学东渐的影响。材料一 中英交战两年了,道光帝还不知道英国在何方。他派人审问英俘,竟提出这样可笑的问题:“究竟该国地方周围几许?”“英吉利到回疆有无旱路可通?”“与俄罗斯是否接壤?”材料二材料三比较项目人物林则徐魏源活动代表书籍主要观点影响主持禁烟,设译馆、翻译或编译外国书报编写书籍《各国律例》

《四洲志》《海国图志》了解、研究世界

情况提出“师夷长技

以制夷”引导人们关注世界形势,对当时思想解放有启迪作用。自主学习 :练一练材料一:林则徐在广东主持禁烟期间,积极探求西方军事技术引进西方船舰大炮并加以仿制。他主张建立一支“良器、熟技、胆壮、心齐”新式水师。

材料二:“不善师外夷者,外夷制之;善师四夷者,能制四夷。”夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵以制夷之法。” ---魏源

问:林、魏“师夷长技”是什么意思?

问:魏源思想的突出特点是什么?最终目的是什么? (1)学习西方先进的军事技术(2)“制夷”即抵抗外国侵略,维护民族独立,巩固清朝统治。《海国图志》墙里开花墙外香? 一个懂得尊重思想的民族,才会诞生伟大的思想。一个拥有伟大思想的国家,才能拥有不断前行的力量。 ——《大国崛起》 佐久间象山(日本著名维新思想家)在读到《海国图志》“以夷制夷”的主张后,不禁拍案感慨:“呜呼!予与魏,各生异域,不相识姓名……而其所见亦有暗合者,真可谓海外同志矣!”在魏源思想的引导下,佐久间象山在思想上实现了从排斥西方人到发展与西方的关系的重大变化,他主张从全球的形势出发思考日本的方略。……《海国图志》在日本被大量翻印,一共印刷了15版,价钱一路走高。

——周英杰:《〈海国图志〉的孤寂与荣光》想一想二、“中学为体,西学为用”(19世纪60——90年代)1、背景:清王朝面临内忧外患的严峻形势 2、洋务派与顽固派的斗争:洋务派:“中学为体,西学为用”

“师夷长技以自强”

顽固派:反对“西学为用”,主张原封不动地维护清朝统治。 3、洋务运动的意义:真正迈出了中国近代化历程的第一步。◎“中学为体,西学为用”“中学为体,西学为用”“中学”指什么?“西学”指什么?根本目的是什么?封建伦理纲常西方先进科学技术挽救腐朽的封建统治“中学”“西学”

的关系:“中学”是根本“西学”是补充探究 3:

下图反映了19世纪50年代,清政府面临怎样的内外形势?在这种形势下,你认为清政府会怎么办? “历史的悲剧只有在悲剧造成以后很久时间,人们才会感到切肤之痛”。

——戴逸 材料一 窃闻立国之道,尚礼义不尚权谋;根本之图,在人心不在技艺。

——《同治六年二月十五日大学士倭仁折》材料二 ……购买外洋器物,尤属名正言顺。……始而演习,继而试造,……可以剿发捻,可以勤远略。

——曾国藩《复陈购买洋船炮折》(1861年)1、材料一与材料二、三的主张有什么区别?他们的目的是否相同?

2、材料三中“师夷长技”的实践活动有哪些方面?达到自强的目的了吗?产生了什么作用? 探 究 材料三 “中国文武制度,事事远出西人之上,独火器乃不能及”。他们提出“中学为体,西学为用” “师夷长技以自强”的思想。

——历史必修3教材实践:洋务运动(19世纪60—90年代)京师同文馆晚清留美幼童中国铁路制造第一人

——詹天佑中国近代启蒙思想家

——严复他们同属于地主阶级;都主张向西方学习洋务派向西方学习的领域更广;洋务派学西方的首要目的是镇压农民起义

来维护封建统治,林则徐、魏源学西方目

的的重心在于抵御外侮;抵抗派没有进行实践;洋务派学习西方进

行了充分的实践。不完全同意:比一比(09年福建卷)19世纪九十年代,张之洞在《劝学篇》中说道:“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事”。这体现出张之洞主张

A.全面向西方学习以应付清政府面临的危机

B.极力维护君主专制和纲常名教

C.加强个人修养以适应时代的发展

D.倡导西学,适应了时代发展的需要

(2013年海南卷)1875年,郭嵩焘奏称:“西洋立国有本有末,其本在朝廷政教,其末在商贾,造船、制器,相辅以益其强,又末中之一节也……将谓造船、制器,用其一旦之功,遂可转弱为强,其余皆可不问,恐无此理。”这一认识

A.是中体西用论的具体表述? B.对洋务派思想有所破?

C.反映了顽固派的政治主张??? ?D.奠定维新变法的思想基础BD 你认为只学“西用”,不学 “西体”能否真正让中国走出困境?

想一想

西人立国,……育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此体也。轮船、火炮、洋枪、火雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶(jue)趋步(意为:艰难勉强地跟着走),常不相及;就令铁舰成行,铁路四达,果以足恃欤?

-----郑观应《盛世危言·自序》

三、 维新变法思想:(19世纪60——90年代末)1、早期维新思想(19世纪60年代)主张革新,实行君主立宪;

主张兴办学校,学习西方自然科学知识;

主张发展工商业,宣传商战;

为康梁维新思想的形成奠定了思想基础。

但是没有形成完整的理论,更没有付诸行动。王韬、郑观应2、康梁维新思想(19世纪90年代)⑴ 背 景:

(2)代表人物:康有为 梁启超 严复民族资本主义经济得到初步发展资产阶级队伍的壮大民族危机加深,列强掀起瓜分中国狂潮早期维新思想奠定基础材料:“上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待” 思考:请结合教材和材料归纳其主张.2、宣传方式:

①办万木草堂讲学;

②著书:

《新学伪经考》把历代封建统治者所尊崇的古文经典斥为伪经;根本上动摇了封建统治的理论基础。

《孔子改制考》孔子是改革之师是民权、平等的倡导者,借助于孔子的权威来宣传维新变法。1、思想主张:向西方学习,立宪法,开国会,建立君主立宪制思想界之一大飓风火山大喷火康有为梁启超材料:变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制.

思考:请结合教材和材料归纳其主张.代 表 作:《变法通议》

“法者天下之公器,变着天下之公理” 思想主张:

抨击封建专制制度和顽固派

宣传伸民权、设议院、变法图存 《少年中国说》:

“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。”严 复材料:封建君主是“大盗窃国”,主张国家属于人民,王侯将相是人民的公仆。 思考:请结合教材和材料归纳其主张.

民主君仆、主权在民用民权否定君权,

直接动摇了君权论的基础

(1)推动了戊戌变法的开展;

(2)促成了人民的觉醒,起到思想启蒙作用,是中国近代一次思想解放潮流。3、维新思想的意义4.早期维新思想和康梁维新思想的联系与区别。早期维新思想是基础,康梁维新思想是继承和发展。都主张变法革新。都代表民族资产阶级的利益和要求。都是爱国和进步的。早期维新思想没有形成完整的理论体系,也没有付

诸行动。康梁思想形成完整的理论体系,提出了具体改革

方案,将其发展为救亡图存的政治运动。早期维新思想和康梁维新思想的联系与区别。(09年海南卷)、史学家郝延平在《守旧与革新》一文中

谈到:“中国对西方称呼由(19世纪)60年代前的‘夷

务’,到七八十年代改称‘洋务’和‘西学’为主。”

该变化反映了:

A.中国人对西方认识的逐步深入

B.中国人由仇视西方到崇拜西方

C.由中国中心到西方中心的变化

D.对西方外交政策由对抗到和解

(2013天津卷)、“不识国民之原理,不通世界之大势,

不知政治之本原……而仅摭拾泰西皮毛,……遂乃自足。

”上述言论应当是

A.顽固派对洋务派的批评 B.洋务派对顽固派的批评

C.洋务派对维新派的批评 D.维新派对洋务派的批评AD课堂小结抵抗派中学为体

西学为用维新派 器物层面制度层面 早期维新思想1.鸦片战争后,向西方学习的思想萌发,其

主要目的是A.重新认识世界,寻求强国御侮之道

B.学习外国先进技术,以发展资本主义

C.学习西方先进的政治制度,改革中国的政

治制度

D.保持与各国的“友好关系”,以维护清朝

统治巩固练习A2、鸦片战争失败后,一部分人开始寻求改变现状的道路和学习西方,他们大多属于:

A.统治集团中顽固势力 B.地主阶级爱国知识分子

C.经营对外贸易的商人 D.下层群众中的先进者

3、阅读以下当时人对某一著作的评论:

评论一:“百年喜读樽前兆,万里惊看海外文。” ——陈世镕;

评论二:“其书罗列甚远之国,指掌形势可为奇书”——陈 澧;

评论三:“欲制夷患,必筹夷情,尤为有用之书。” ——林昌彝。

据上述评论推断此书应该 是:

A、《海国图志》 B、《天演论》

C、《新潮》 D、《青年杂志》AB4、史学家郝延平在《守旧与革新》一文中谈到:“中国对西方称呼由(19世纪)60年代前的‘夷务’,到七八十年代改称‘洋务’和‘西学’为主。”该变化反映了:

A.中国人对西方认识的逐步深入

B.中国人由仇视西方到崇拜西方

C.由中国中心到西方中心的变化

D.对西方外交政策由对抗到和解

5、19世纪九十年代,张之洞在《劝学篇》中说道:“中学为内学

西学为外学;中学治身心,西学应世事”。这体现出张之洞主张

A.全面向西方学习以应付清政府面临的危机

B.极力维护君主专制和纲常名教

C.加强个人修养以适应时代的发展

D.倡导西学,适应了时代发展的需要AB

中国近代史上有人提出“议院者,公议政事之院也,集众思,广众益,用人行政,一秉至公,法诚良,意诚美也”。“昏暴之君无所

施其虐,跋扈之臣无法擅其权,大小官员无所

卸其职,草野小民无所积其怨,故断不至数代

而亡,一朝而厌也。” 6.请问此人的主张是

A.加强君主专制 B.建立皇族内阁

C.实行君主立宪 D.倡导民主共和 7.此人应当属于

A.洋务派 B.维新派 C.革命派 D.顽固派BC 8、19世纪晚期一西方报纸称“甲午以后,中国有三党:守旧党……意在保现存之局面;中立党……意在保国以变法;维新党……意以作乱为自振之机”。文中的守旧、中立党和维新党分别是指

A.顽固派、抵抗派和洋务派 B.抵抗派、洋务派和维新派

C.洋务派、抵抗派和革命派 D.顽固派、维新派和革命派

9、历届世界博览会是人类社会经济、政治、文化和科技发展的展台,最早见识世界博览会的中国人是以纯粹的私人身份去的,比如王韬,他亲历了1867年的巴黎博览会。当时的中国人把世界博览会称为炫奇会或赛奇会。这反映了

A.中国长期与世界隔绝,落后于世界潮流

B.中国物产贫乏

C.统治者仍然做着“天朝上国”的迷梦

D.中、英科技间有很大的差距DA作业布置:

巩固本课所学内容,完成模块测评本课相关内容和课后测评。

依据学案预习下一节内容。谢谢指导华商纱厂1895年至1898年间的纱锭设备和地区分布情况如下 306,

180材料一材料二材料三

19世纪90年代,王韬,

郑观应等人的早期维

新思想有了进一步发展。资本主义经济的发展,

资产阶级壮大列强瓜分

民族危机早期维新思想的影响

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术