第21课 现代中国教育的发展(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 第21课 现代中国教育的发展(共39张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 999.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-06-19 20:07:22 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。第21课 现代中国教育的发展课标:了解我国现代教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

重点:社会主义教育发展道路的探索;迎接挑战的措施。

难点:社会主义教育发展探索中成败的原因;教育与经济发展和社会全面进步之间的辩证关系。

我们国家,国力强弱、经济发展后劲的大小,越来越取决于劳动者的素质,取决于知识分子的数量和质量。一个十亿人口的大国,教育搞上去了,人才资源的巨大优势是任何国家比不了的……如果现在不向全党提出这样的任务,就会误大事,就要负历史责任。

教育是一个民族最根本的事业。

——邓小平百年大计,教育为本。

教育为本,在于育人。

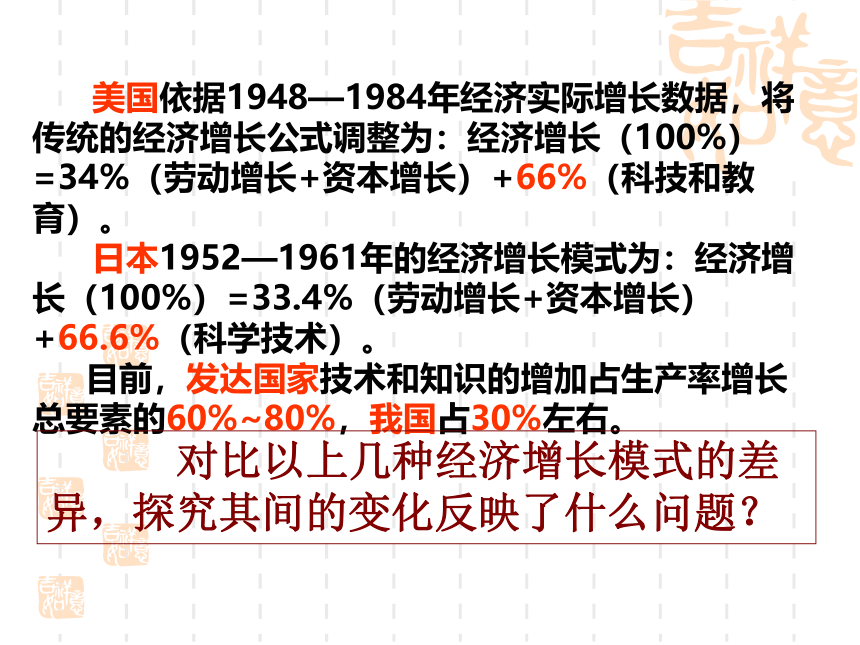

江泽民同志曾说:“要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,必须坚持实施科教兴国,教育为本。要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,就必须坚持实施科教兴国战略和人才强国战略,把教育摆在现代化建设优先发展的战略地位。” 美国依据1948—1984年经济实际增长数据,将传统的经济增长公式调整为:经济增长(100%)=34%(劳动增长+资本增长)+66%(科技和教育)。

日本1952—1961年的经济增长模式为:经济增长(100%)=33.4%(劳动增长+资本增长)+66.6%(科学技术)。

目前,发达国家技术和知识的增加占生产率增长总要素的60%~80%,我国占30%左右。

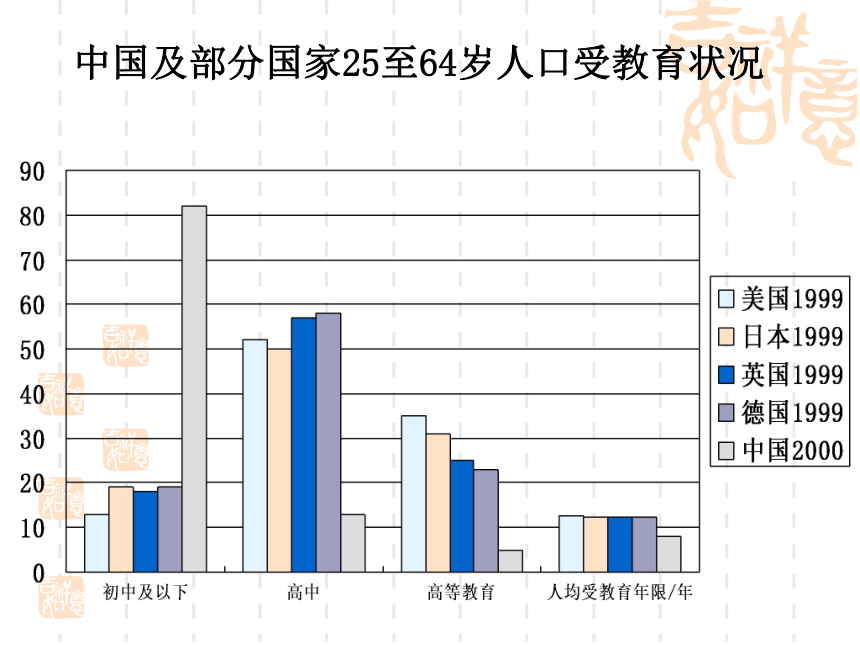

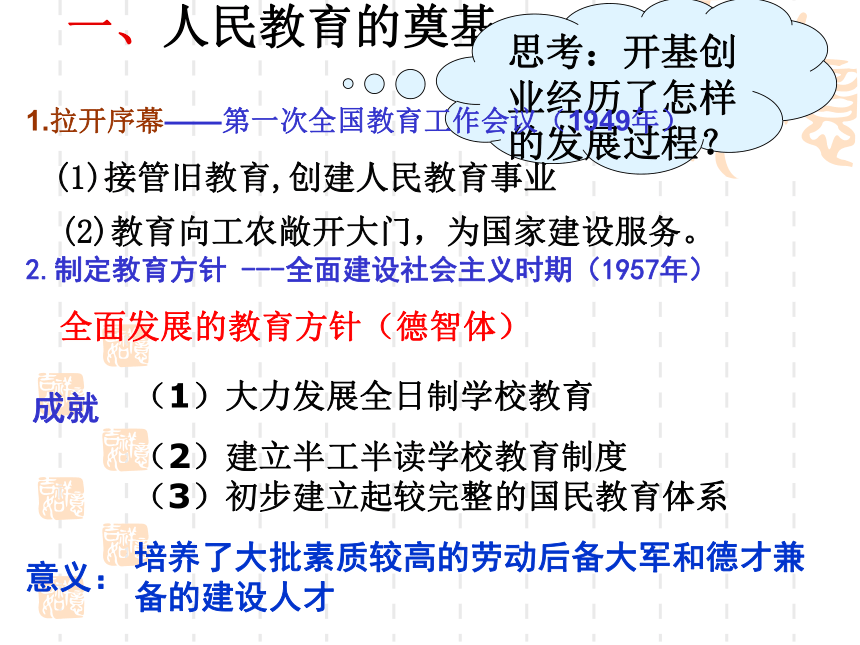

对比以上几种经济增长模式的差异,探究其间的变化反映了什么问题?中国及部分国家25至64岁人口受教育状况 现代国家的竞争实际上是科技和人才的竞争,而科技和人才的竞争关键在于教育。 教育的成败,直接关系到国家的兴旺和民族的前途,从世界来看,哪一个国家重视教育,那么这个国家就兴旺发达。 (如战后日本德国)如何理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义? 一、人民教育的奠基 思考:开基创业经历了怎样的发展过程?1.拉开序幕——第一次全国教育工作会议(1949年)(1)接管旧教育,创建人民教育事业(2)教育向工农敞开大门,为国家建设服务。2.制定教育方针 ---全面建设社会主义时期(1957年)全面发展的教育方针(德智体)成就(1)大力发展全日制学校教育

(2)建立半工半读学校教育制度

(3)初步建立起较完整的国民教育体系意义:培养了大批素质较高的劳动后备大军和德才兼备的建设人才

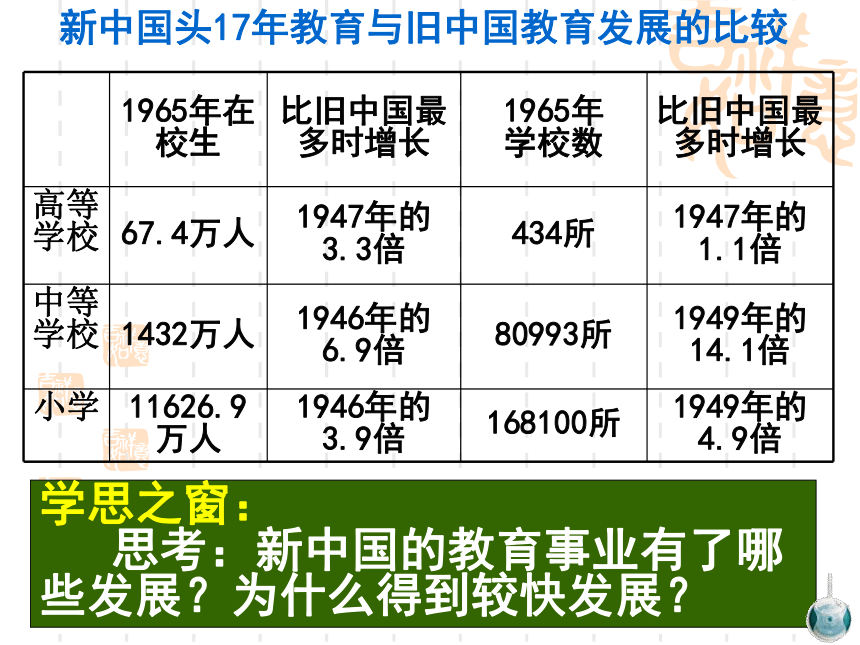

田头识字学习偏远贫因地区的小学20世纪五六十年代,我国经济落后,政府办了许多工农速成中学和文化补习学校,田头识字教学等形式,这些形式为扫盲教育作出贡献新中国头17年教育与旧中国教育发展的比较学思之窗:

思考:新中国的教育事业有了哪些发展?为什么得到较快发展? 答:新中国教育事业的较大发展主要表现在:逐步形成从小学到大学,从全日制教育到半工半读教育等比较完整的国民教育体系;培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才。

原因是制定并全面贯彻了正确的教育方针。新中国教育获得了怎样的发展?为什么?〔学思之窗〕二、动乱中的教育1、原因:

“文革”十年极“左”路线的干扰和破坏

2、表现:

(1)师生“破四旧” ,学校停课

(2)1966年,废止高考制度

(3)70年代初,招收“工农兵学员”

(4)知识青年上山下乡运动

3、影响:

使教育事业受到极大破坏;

导致人才缺乏;

整个民族文化素质下降;

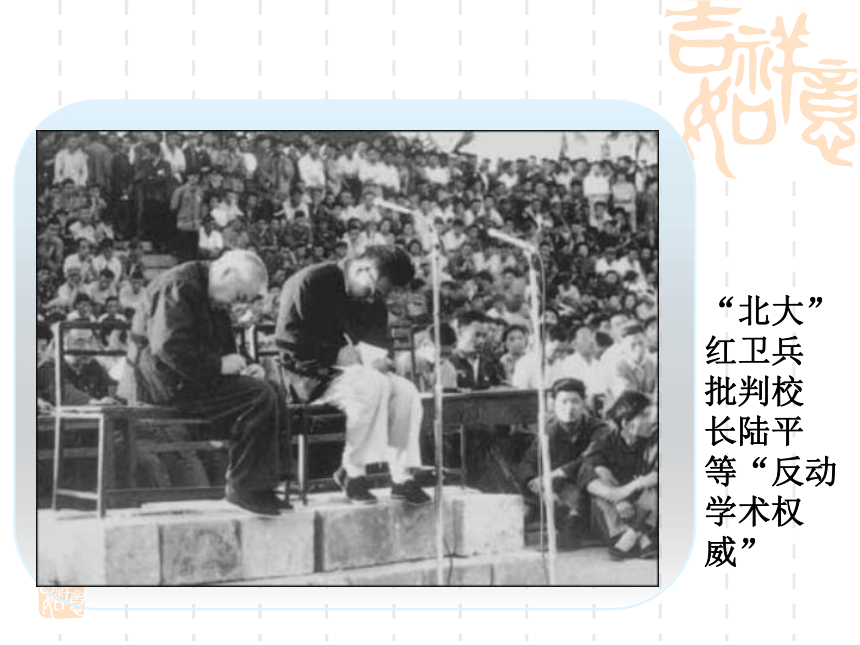

与发达国家的差距拉大。example“北大”

红卫兵

批判校

长陆平

等“反动

学术权

威”70年代招收不需要文化课考试的“工农兵学员”。1968年12月,毛泽东下达了“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示,上山下乡运动大规模展开,1968年当年在校的初中和高中生(1966、1967、1968年三届学生,后来被称为“老三届”),全部前往农村。文革中上山下乡的知识青年总人数达到1600多万人,十分之一的城市人口来到了乡村。这是人类现代历史上罕见的从城市到乡村的人口大迁移。全国城市居民家庭中,几乎没有一家不和“知青”下乡联系在一起。 全国第二、三四五次人口普查的文盲人数

文革期间,文盲人数没有减少,说明在此期间教育处于停滞状态。 “文革”结束后,邓小平对我国教育发展的主要贡献?教育应优先发展,“科教兴国”战略

邓小平“三个面向”的指导方针

加快教育改革步伐

实施“211工程”计划

多渠道筹措教育经费,启动希望工程

加大西部地区教育发展力度①指导思想 ②具体措施③成就:三、教育的复兴1、教育战线的拨乱反正,重归正轨

①整顿教学秩序 ②恢复高考制度

③组织编写新教材 ④倡导尊师重教

2. 教育事业的蓬勃发展到20世纪末,我国已基本普及九年义务教育和扫除青壮年文盲。1977年某大学的开学典礼高等教育发展情况从1978年到2008年,有1.28亿人参加高考,5386万人录取,1999年扩招,男女比例2007年女生总数47.3%,录取率占49.9%,城乡生源,2003年农村城镇持平,2006年新生中农村生源超过城镇,占52.5%,2008年复读生占报名人数的15%。回顾改革开放30年的中国高等教育,可以用9个字来概括:大改革、大发展、大提高。 “211工程”和“985工程”为下一步的改革与发展,为建设高等教育强国奠定了基础。从“211工程”,到“985工程”,到进一步建设高等教育强国,必须坚持改革开放,30年高等教育发展沉淀给我们的真理---概括为4句话:开放是前提,改革是关键,质量是中心,理念是先导。“211工程”是我国政府在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,其建设内容主要包括重点学科、公共服务体系和学校整体条件建设3部分,其中重点学科建设是“211工程”建设的核心。

“985工程”是我国政府为建设若干所世界一流大学和一批国际知名的高水平研究型大学而实施的建设工程,其建设任务主要包括机制创新、队伍建设、平台和基地建设、条件支撑和国际交流与合作5个部分。当前的高考考场步入考场望子成龙的父母

1、尊重知识,尊重人才的新风气出现;

2、读书能改变命运

——自己的、国家的。考生家长们为什么这么重视高考呢?

希望工程宣传画《希望工程宣传画》中的“大眼睛”女孩苏明娟在安徽大学就读。2005年大学毕业,走上了工作岗位。点燃西部教育的星星之火 从2006年开始,全部免除西部地区农村义务教育阶段学生学杂费,2007年扩大到中部和东部地区;对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费。 你觉得当代中国教育还存在哪些问题?对此你有何建议?问题:

(1)基础教育普及率低,人均受教育的年限低于主要的发达国家、而文盲人数还远远高于发达国家

(2)人口受高等教育的比率远低于发达国家,科学家和工程师等高素质人才与发达国家和新兴工业国家差距十分明显

(3)东西部地区和城乡人均受教育的差距大,西部和农村教育相对较弱江泽民在北京师范大学建校100周年庆祝大会上强调:“实施科教兴国战略,大力推进教育创新”(2002年9月8日)李岚清作关于“科教兴国”战

略的报告(1998年6月)

党和国家为什么要提出“科教兴国”战略?

答案提示:①科技是第一生产力,是实现社会主义现代化的根本动力。②科技的进步,经济的发展取决于劳动者的素质,在于培养人才。③教育是培养科技人才的基地。1966年1976年1949年趋势年份奠基挫折蓬勃发展课堂小结百年大计 教育为本国运兴衰 系于教育小结我国教育经历怎样的历程?有何经验教训?历程:

开创基业,教育事业初具规模;探索道路,教育

事业蓬勃发展;迎接挑战,各类教育成就辉煌。

经验教训:

坚持以邓小平理论为指导;

切实落实教育优先发展的战略地位和实施

科教兴国战略;

坚持教育的社会主义方向;

从国情出发;

教育必须为国民经济发展和社会进步服务。 现代中国的科技、教育、文艺易错知识点

教育、科技和经济之间的关系:(1)教育是科技进步、经济发展的基础。科技和教育是决定社会主义现代化建设成败的关键;(2)教育发展推动科技进步,科技进步推动教育水平的进一步提高;(3)国民经济发展取决于科技进步,科技发展带动国民经济的提高;(4)教育是培养人才、提高民族素质的基础,国家提出“科教兴国”战略。 高考大揭密--------选择题易错分析

对基础知识掌握不牢(2007年高考广东单科15题)20世纪90年代,中共中央为实现我国社会主义现代化而作出的重大部署是

A.开展真理标准问题的大讨论

B.实施科教兴国的战略

C.提出“三个面向”的教育方针

D.提出“百花齐放、百家争鸣”的方针

补充诊断:①社会热点是科技兴国, 解题的关系是对时间的把握。A项发生于20世纪70年代文革结束之后;C项提出的时间是在20世纪80年代;D项提出的时间是20世纪50年代。②克服此类错误需要在平时加深教材知识的解读

【答案】A 高考例析 (2009年高考浙江文综卷)电影《高考1977》反映了恢复高考后的第一次考试,如果让你来设计这场考试的场景,可能出现的是( )

A.背景音乐:反映粉碎“四人帮”的歌曲

B.外景:考场门口悬挂着“改革开放送春风”的横幅

C.内景:考场中张贴有“实施‘科教兴国’战略”的标语

D.特写:作文题目“评‘关于真理标准问题的大讨论’”【解析】 题目隐性考查历史时间。在恢复高考后1977年12月第一次考试。1976年10月,“四人帮”被粉碎;1978年12月中共十一届三中全会作出改革开放的伟大决策;中国于1995年宣布,决定实施“科教兴国”的战略;“关于真理标准问题的大讨论”始于1978年5月11日《实践是检验真理的唯一标准》一文在《光明日报》的公开发表。

【答案】 A尝试命题1(2011年1月江门市高三调研10题)张建国是和新中国同时诞生的,下列关于他经历的表述与史实不符合的是( )

A.1954年,张建国的父亲参加了人大代表选举

B.1958年,张建国放学后,上山砍柴参加大炼钢铁

C.1976年,张建国参加全国高考,拿到了大学录取通知书

D.1984年,张建国的舅舅回国,来到深圳特区创办了一家服装加工厂

【解析】此题考查的是对新中国成立以来重大历史事件的理解。根据题干提供的信息和所学史实我国正式恢复高考是在1977年。

【答案】C尝试命题2 在全面建设社会主义时期,毛泽东提出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育等几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”这个教育方针体现了

①重视全面发展 ②重视德育

③教育要面向世界 ④教育与生产劳动相结合

A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④解析:选C。本题考查学生阅读材料、分析问题的能力。从材料内容可以看出新中国的教育方针重视全面发展,把受教育者培养成有文化的劳动者,故①②④正确。③是邓小平在改革开放开始后提出的,材料中没有体现。高考例析(2008年海南高考25题)从1952年秋开始,我国对高等院校进行大规模调整,新设了北京地质学院、北京钢铁工业学院、成都工学院,昆明工学院等学院,院校数量从201所减少到181所。这表明,当时调整的主要目的在于

A.彻底改变原有的不合理区域布局

B.有计划地开始整顿和改造旧教育

C.实现教育为工农服务

D.为大规模经济建设培养专门人才解析:选D。注意题目中要求回答的是调整的主要目的。同时还要注意注意时间,到1952年秋,我国国民经济恢复就要完成,接下来就是进行大规模经济建设,所以D符合题意。AB只是调整的内容。C太空了一些。考向二 考查主干知识尝试命题3(2011年3月广州市一模19题)“1978年春天,27万多青年学子白日放歌、青春作伴,跨人大学校门,尽情拥抱‘科学的春天’”。能够与这一情景联系起来的是

A.十一届三中全会召开,实行改革开放

B.邓小平复出,恢复中断十年的高考制度

C.提出优先发展教育,实施科教兴国战略

D.实施“211工程”计划,发展高等教育

解析:选B.史学的第一要素是时序性,本题基本上是考重大史事的时间。题目是“1978年春天”,A是1978.12,B“邓小平复出”是1977.7,“恢复中断十年的高考制度”是1977年底至1978年春,C是1995年,D是1993年。尝试命题4(2011年3月揭阳市一模18题)1977年,停止多年的高考制度开始恢复,一代人的命运从此改变。高考制度恢复的背景是 A.改革开放急需新型人才

B.邓小平复出后主持教育工作

C.政治路线的拨乱反正基本完成

D.思想界展开真理标准问题的讨论

解析:选B.本题考查了1977年高考制度恢复的背景,根据所学,“文革”结束后,邓小平刚复出就自告奋勇抓教育。他充分肯定新中国前17年的教育工作,在教育战线全面拨乱反正,整顿教学秩序,恢复中断十年的高考制度。本题选B项。A项改革开放确立和D项真理标准问题讨论都在1978年;C项是在1981年,与1977年高考制度恢复的背景不符。

重点:社会主义教育发展道路的探索;迎接挑战的措施。

难点:社会主义教育发展探索中成败的原因;教育与经济发展和社会全面进步之间的辩证关系。

我们国家,国力强弱、经济发展后劲的大小,越来越取决于劳动者的素质,取决于知识分子的数量和质量。一个十亿人口的大国,教育搞上去了,人才资源的巨大优势是任何国家比不了的……如果现在不向全党提出这样的任务,就会误大事,就要负历史责任。

教育是一个民族最根本的事业。

——邓小平百年大计,教育为本。

教育为本,在于育人。

江泽民同志曾说:“要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,必须坚持实施科教兴国,教育为本。要实现全面建设小康社会和中华民族伟大复兴的宏伟目标,就必须坚持实施科教兴国战略和人才强国战略,把教育摆在现代化建设优先发展的战略地位。” 美国依据1948—1984年经济实际增长数据,将传统的经济增长公式调整为:经济增长(100%)=34%(劳动增长+资本增长)+66%(科技和教育)。

日本1952—1961年的经济增长模式为:经济增长(100%)=33.4%(劳动增长+资本增长)+66.6%(科学技术)。

目前,发达国家技术和知识的增加占生产率增长总要素的60%~80%,我国占30%左右。

对比以上几种经济增长模式的差异,探究其间的变化反映了什么问题?中国及部分国家25至64岁人口受教育状况 现代国家的竞争实际上是科技和人才的竞争,而科技和人才的竞争关键在于教育。 教育的成败,直接关系到国家的兴旺和民族的前途,从世界来看,哪一个国家重视教育,那么这个国家就兴旺发达。 (如战后日本德国)如何理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义? 一、人民教育的奠基 思考:开基创业经历了怎样的发展过程?1.拉开序幕——第一次全国教育工作会议(1949年)(1)接管旧教育,创建人民教育事业(2)教育向工农敞开大门,为国家建设服务。2.制定教育方针 ---全面建设社会主义时期(1957年)全面发展的教育方针(德智体)成就(1)大力发展全日制学校教育

(2)建立半工半读学校教育制度

(3)初步建立起较完整的国民教育体系意义:培养了大批素质较高的劳动后备大军和德才兼备的建设人才

田头识字学习偏远贫因地区的小学20世纪五六十年代,我国经济落后,政府办了许多工农速成中学和文化补习学校,田头识字教学等形式,这些形式为扫盲教育作出贡献新中国头17年教育与旧中国教育发展的比较学思之窗:

思考:新中国的教育事业有了哪些发展?为什么得到较快发展? 答:新中国教育事业的较大发展主要表现在:逐步形成从小学到大学,从全日制教育到半工半读教育等比较完整的国民教育体系;培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才。

原因是制定并全面贯彻了正确的教育方针。新中国教育获得了怎样的发展?为什么?〔学思之窗〕二、动乱中的教育1、原因:

“文革”十年极“左”路线的干扰和破坏

2、表现:

(1)师生“破四旧” ,学校停课

(2)1966年,废止高考制度

(3)70年代初,招收“工农兵学员”

(4)知识青年上山下乡运动

3、影响:

使教育事业受到极大破坏;

导致人才缺乏;

整个民族文化素质下降;

与发达国家的差距拉大。example“北大”

红卫兵

批判校

长陆平

等“反动

学术权

威”70年代招收不需要文化课考试的“工农兵学员”。1968年12月,毛泽东下达了“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示,上山下乡运动大规模展开,1968年当年在校的初中和高中生(1966、1967、1968年三届学生,后来被称为“老三届”),全部前往农村。文革中上山下乡的知识青年总人数达到1600多万人,十分之一的城市人口来到了乡村。这是人类现代历史上罕见的从城市到乡村的人口大迁移。全国城市居民家庭中,几乎没有一家不和“知青”下乡联系在一起。 全国第二、三四五次人口普查的文盲人数

文革期间,文盲人数没有减少,说明在此期间教育处于停滞状态。 “文革”结束后,邓小平对我国教育发展的主要贡献?教育应优先发展,“科教兴国”战略

邓小平“三个面向”的指导方针

加快教育改革步伐

实施“211工程”计划

多渠道筹措教育经费,启动希望工程

加大西部地区教育发展力度①指导思想 ②具体措施③成就:三、教育的复兴1、教育战线的拨乱反正,重归正轨

①整顿教学秩序 ②恢复高考制度

③组织编写新教材 ④倡导尊师重教

2. 教育事业的蓬勃发展到20世纪末,我国已基本普及九年义务教育和扫除青壮年文盲。1977年某大学的开学典礼高等教育发展情况从1978年到2008年,有1.28亿人参加高考,5386万人录取,1999年扩招,男女比例2007年女生总数47.3%,录取率占49.9%,城乡生源,2003年农村城镇持平,2006年新生中农村生源超过城镇,占52.5%,2008年复读生占报名人数的15%。回顾改革开放30年的中国高等教育,可以用9个字来概括:大改革、大发展、大提高。 “211工程”和“985工程”为下一步的改革与发展,为建设高等教育强国奠定了基础。从“211工程”,到“985工程”,到进一步建设高等教育强国,必须坚持改革开放,30年高等教育发展沉淀给我们的真理---概括为4句话:开放是前提,改革是关键,质量是中心,理念是先导。“211工程”是我国政府在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,其建设内容主要包括重点学科、公共服务体系和学校整体条件建设3部分,其中重点学科建设是“211工程”建设的核心。

“985工程”是我国政府为建设若干所世界一流大学和一批国际知名的高水平研究型大学而实施的建设工程,其建设任务主要包括机制创新、队伍建设、平台和基地建设、条件支撑和国际交流与合作5个部分。当前的高考考场步入考场望子成龙的父母

1、尊重知识,尊重人才的新风气出现;

2、读书能改变命运

——自己的、国家的。考生家长们为什么这么重视高考呢?

希望工程宣传画《希望工程宣传画》中的“大眼睛”女孩苏明娟在安徽大学就读。2005年大学毕业,走上了工作岗位。点燃西部教育的星星之火 从2006年开始,全部免除西部地区农村义务教育阶段学生学杂费,2007年扩大到中部和东部地区;对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费。 你觉得当代中国教育还存在哪些问题?对此你有何建议?问题:

(1)基础教育普及率低,人均受教育的年限低于主要的发达国家、而文盲人数还远远高于发达国家

(2)人口受高等教育的比率远低于发达国家,科学家和工程师等高素质人才与发达国家和新兴工业国家差距十分明显

(3)东西部地区和城乡人均受教育的差距大,西部和农村教育相对较弱江泽民在北京师范大学建校100周年庆祝大会上强调:“实施科教兴国战略,大力推进教育创新”(2002年9月8日)李岚清作关于“科教兴国”战

略的报告(1998年6月)

党和国家为什么要提出“科教兴国”战略?

答案提示:①科技是第一生产力,是实现社会主义现代化的根本动力。②科技的进步,经济的发展取决于劳动者的素质,在于培养人才。③教育是培养科技人才的基地。1966年1976年1949年趋势年份奠基挫折蓬勃发展课堂小结百年大计 教育为本国运兴衰 系于教育小结我国教育经历怎样的历程?有何经验教训?历程:

开创基业,教育事业初具规模;探索道路,教育

事业蓬勃发展;迎接挑战,各类教育成就辉煌。

经验教训:

坚持以邓小平理论为指导;

切实落实教育优先发展的战略地位和实施

科教兴国战略;

坚持教育的社会主义方向;

从国情出发;

教育必须为国民经济发展和社会进步服务。 现代中国的科技、教育、文艺易错知识点

教育、科技和经济之间的关系:(1)教育是科技进步、经济发展的基础。科技和教育是决定社会主义现代化建设成败的关键;(2)教育发展推动科技进步,科技进步推动教育水平的进一步提高;(3)国民经济发展取决于科技进步,科技发展带动国民经济的提高;(4)教育是培养人才、提高民族素质的基础,国家提出“科教兴国”战略。 高考大揭密--------选择题易错分析

对基础知识掌握不牢(2007年高考广东单科15题)20世纪90年代,中共中央为实现我国社会主义现代化而作出的重大部署是

A.开展真理标准问题的大讨论

B.实施科教兴国的战略

C.提出“三个面向”的教育方针

D.提出“百花齐放、百家争鸣”的方针

补充诊断:①社会热点是科技兴国, 解题的关系是对时间的把握。A项发生于20世纪70年代文革结束之后;C项提出的时间是在20世纪80年代;D项提出的时间是20世纪50年代。②克服此类错误需要在平时加深教材知识的解读

【答案】A 高考例析 (2009年高考浙江文综卷)电影《高考1977》反映了恢复高考后的第一次考试,如果让你来设计这场考试的场景,可能出现的是( )

A.背景音乐:反映粉碎“四人帮”的歌曲

B.外景:考场门口悬挂着“改革开放送春风”的横幅

C.内景:考场中张贴有“实施‘科教兴国’战略”的标语

D.特写:作文题目“评‘关于真理标准问题的大讨论’”【解析】 题目隐性考查历史时间。在恢复高考后1977年12月第一次考试。1976年10月,“四人帮”被粉碎;1978年12月中共十一届三中全会作出改革开放的伟大决策;中国于1995年宣布,决定实施“科教兴国”的战略;“关于真理标准问题的大讨论”始于1978年5月11日《实践是检验真理的唯一标准》一文在《光明日报》的公开发表。

【答案】 A尝试命题1(2011年1月江门市高三调研10题)张建国是和新中国同时诞生的,下列关于他经历的表述与史实不符合的是( )

A.1954年,张建国的父亲参加了人大代表选举

B.1958年,张建国放学后,上山砍柴参加大炼钢铁

C.1976年,张建国参加全国高考,拿到了大学录取通知书

D.1984年,张建国的舅舅回国,来到深圳特区创办了一家服装加工厂

【解析】此题考查的是对新中国成立以来重大历史事件的理解。根据题干提供的信息和所学史实我国正式恢复高考是在1977年。

【答案】C尝试命题2 在全面建设社会主义时期,毛泽东提出:“我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育等几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”这个教育方针体现了

①重视全面发展 ②重视德育

③教育要面向世界 ④教育与生产劳动相结合

A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④解析:选C。本题考查学生阅读材料、分析问题的能力。从材料内容可以看出新中国的教育方针重视全面发展,把受教育者培养成有文化的劳动者,故①②④正确。③是邓小平在改革开放开始后提出的,材料中没有体现。高考例析(2008年海南高考25题)从1952年秋开始,我国对高等院校进行大规模调整,新设了北京地质学院、北京钢铁工业学院、成都工学院,昆明工学院等学院,院校数量从201所减少到181所。这表明,当时调整的主要目的在于

A.彻底改变原有的不合理区域布局

B.有计划地开始整顿和改造旧教育

C.实现教育为工农服务

D.为大规模经济建设培养专门人才解析:选D。注意题目中要求回答的是调整的主要目的。同时还要注意注意时间,到1952年秋,我国国民经济恢复就要完成,接下来就是进行大规模经济建设,所以D符合题意。AB只是调整的内容。C太空了一些。考向二 考查主干知识尝试命题3(2011年3月广州市一模19题)“1978年春天,27万多青年学子白日放歌、青春作伴,跨人大学校门,尽情拥抱‘科学的春天’”。能够与这一情景联系起来的是

A.十一届三中全会召开,实行改革开放

B.邓小平复出,恢复中断十年的高考制度

C.提出优先发展教育,实施科教兴国战略

D.实施“211工程”计划,发展高等教育

解析:选B.史学的第一要素是时序性,本题基本上是考重大史事的时间。题目是“1978年春天”,A是1978.12,B“邓小平复出”是1977.7,“恢复中断十年的高考制度”是1977年底至1978年春,C是1995年,D是1993年。尝试命题4(2011年3月揭阳市一模18题)1977年,停止多年的高考制度开始恢复,一代人的命运从此改变。高考制度恢复的背景是 A.改革开放急需新型人才

B.邓小平复出后主持教育工作

C.政治路线的拨乱反正基本完成

D.思想界展开真理标准问题的讨论

解析:选B.本题考查了1977年高考制度恢复的背景,根据所学,“文革”结束后,邓小平刚复出就自告奋勇抓教育。他充分肯定新中国前17年的教育工作,在教育战线全面拨乱反正,整顿教学秩序,恢复中断十年的高考制度。本题选B项。A项改革开放确立和D项真理标准问题讨论都在1978年;C项是在1981年,与1977年高考制度恢复的背景不符。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术