专题二 地球上的大气

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

专题二 地球上的大气

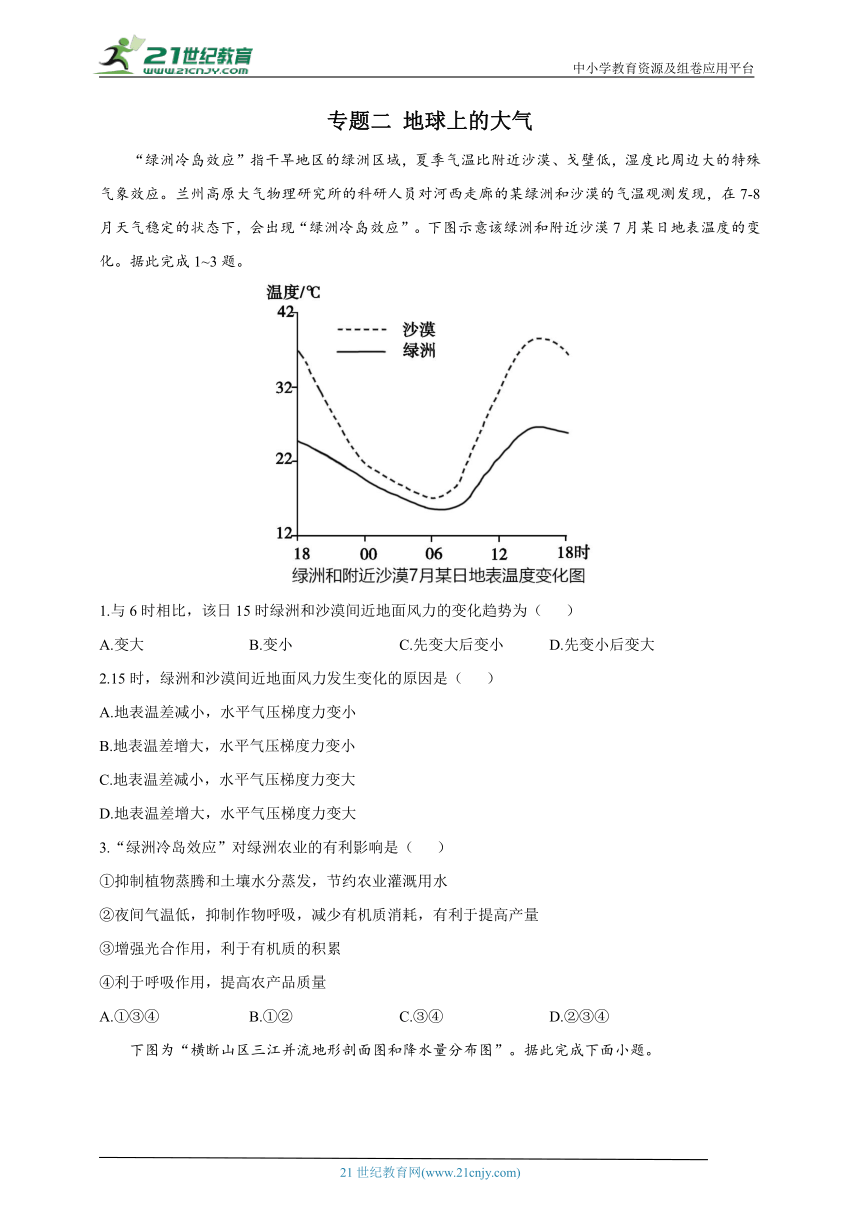

“绿洲冷岛效应”指干旱地区的绿洲区域,夏季气温比附近沙漠、戈壁低,湿度比周边大的特殊气象效应。兰州高原大气物理研究所的科研人员对河西走廊的某绿洲和沙漠的气温观测发现,在7-8月天气稳定的状态下,会出现“绿洲冷岛效应”。下图示意该绿洲和附近沙漠7月某日地表温度的变化。据此完成1~3题。

1.与6时相比,该日15时绿洲和沙漠间近地面风力的变化趋势为( )

A.变大 B.变小 C.先变大后变小 D.先变小后变大

2.15时,绿洲和沙漠间近地面风力发生变化的原因是( )

A.地表温差减小,水平气压梯度力变小

B.地表温差增大,水平气压梯度力变小

C.地表温差减小,水平气压梯度力变大

D.地表温差增大,水平气压梯度力变大

3.“绿洲冷岛效应”对绿洲农业的有利影响是( )

①抑制植物蒸腾和土壤水分蒸发,节约农业灌溉用水

②夜间气温低,抑制作物呼吸,减少有机质消耗,有利于提高产量

③增强光合作用,利于有机质的积累

④利于呼吸作用,提高农产品质量

A.①③④ B.①② C.③④ D.②③④

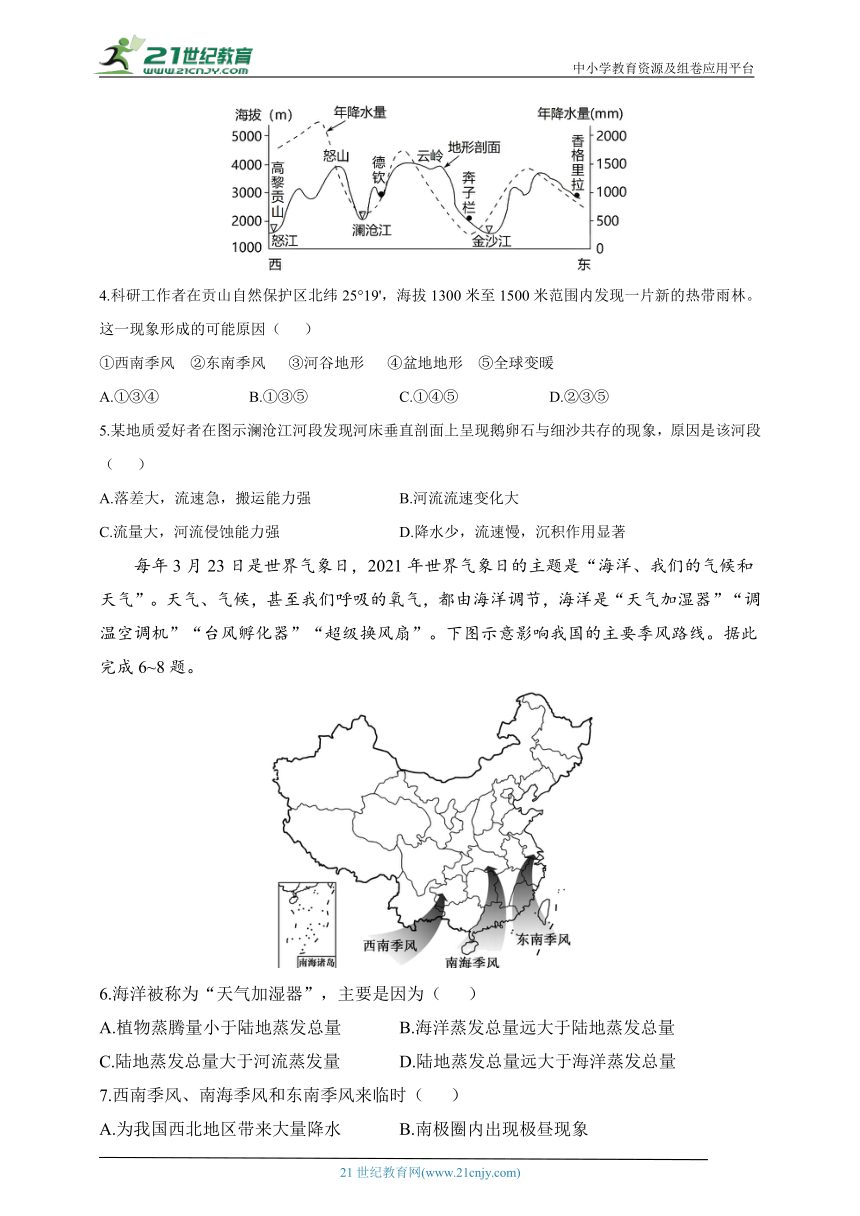

下图为“横断山区三江并流地形剖面图和降水量分布图”。据此完成下面小题。

4.科研工作者在贡山自然保护区北纬25°19',海拔1300米至1500米范围内发现一片新的热带雨林。这一现象形成的可能原因( )

①西南季风 ②东南季风 ③河谷地形 ④盆地地形 ⑤全球变暖

A.①③④ B.①③⑤ C.①④⑤ D.②③⑤

5.某地质爱好者在图示澜沧江河段发现河床垂直剖面上呈现鹅卵石与细沙共存的现象,原因是该河段( )

A.落差大,流速急,搬运能力强 B.河流流速变化大

C.流量大,河流侵蚀能力强 D.降水少,流速慢,沉积作用显著

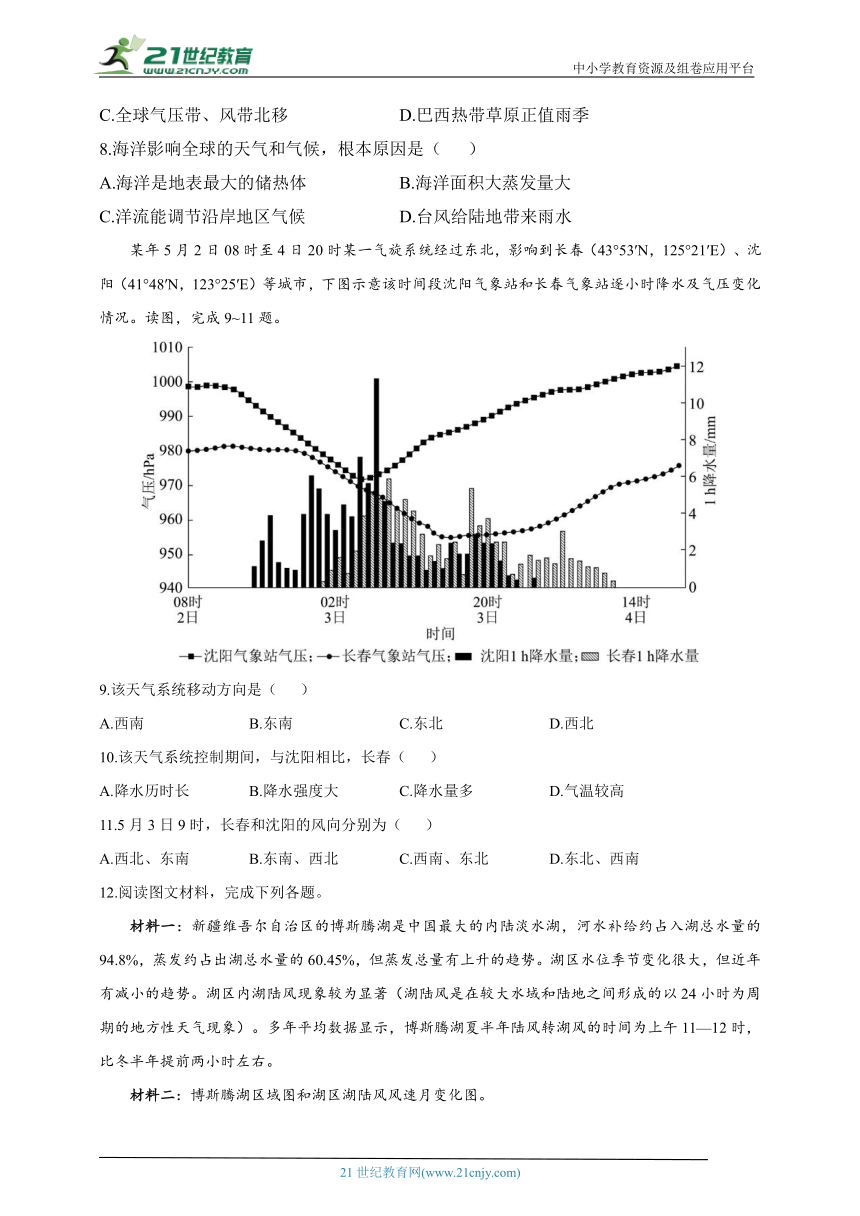

每年3月23日是世界气象日,2021年世界气象日的主题是“海洋、我们的气候和天气”。天气、气候,甚至我们呼吸的氧气,都由海洋调节,海洋是“天气加湿器”“调温空调机”“台风孵化器”“超级换风扇”。下图示意影响我国的主要季风路线。据此完成6~8题。

6.海洋被称为“天气加湿器”,主要是因为( )

A.植物蒸腾量小于陆地蒸发总量 B.海洋蒸发总量远大于陆地蒸发总量

C.陆地蒸发总量大于河流蒸发量 D.陆地蒸发总量远大于海洋蒸发总量

7.西南季风、南海季风和东南季风来临时( )

A.为我国西北地区带来大量降水 B.南极圈内出现极昼现象

C.全球气压带、风带北移 D.巴西热带草原正值雨季

8.海洋影响全球的天气和气候,根本原因是( )

A.海洋是地表最大的储热体 B.海洋面积大蒸发量大

C.洋流能调节沿岸地区气候 D.台风给陆地带来雨水

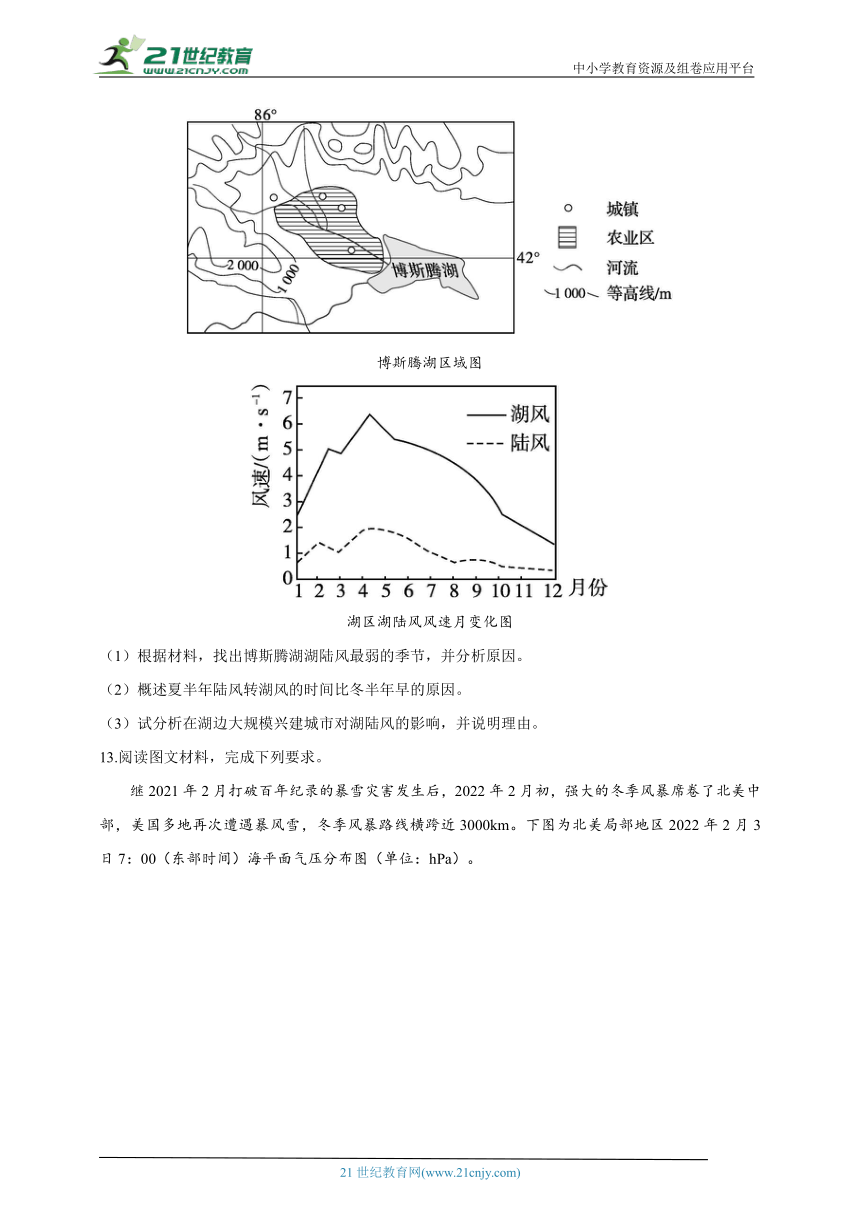

某年5月2日08时至4日20时某一气旋系统经过东北,影响到长春(43°53′N,125°21′E)、沈阳(41°48′N,123°25′E)等城市,下图示意该时间段沈阳气象站和长春气象站逐小时降水及气压变化情况。读图,完成9~11题。

9.该天气系统移动方向是( )

A.西南 B.东南 C.东北 D.西北

10.该天气系统控制期间,与沈阳相比,长春( )

A.降水历时长 B.降水强度大 C.降水量多 D.气温较高

11.5月3日9时,长春和沈阳的风向分别为( )

A.西北、东南 B.东南、西北 C.西南、东北 D.东北、西南

12.阅读图文材料,完成下列各题。

材料一:新疆维吾尔自治区的博斯腾湖是中国最大的内陆淡水湖,河水补给约占入湖总水量的94.8%,蒸发约占出湖总水量的60.45%,但蒸发总量有上升的趋势。湖区水位季节变化很大,但近年有减小的趋势。湖区内湖陆风现象较为显著(湖陆风是在较大水域和陆地之间形成的以24小时为周期的地方性天气现象)。多年平均数据显示,博斯腾湖夏半年陆风转湖风的时间为上午11—12时,比冬半年提前两小时左右。

材料二:博斯腾湖区域图和湖区湖陆风风速月变化图。

博斯腾湖区域图

湖区湖陆风风速月变化图

(1)根据材料,找出博斯腾湖湖陆风最弱的季节,并分析原因。

(2)概述夏半年陆风转湖风的时间比冬半年早的原因。

(3)试分析在湖边大规模兴建城市对湖陆风的影响,并说明理由。

13.阅读图文材料,完成下列要求。

继2021年2月打破百年纪录的暴雪灾害发生后,2022年2月初,强大的冬季风暴席卷了北美中部,美国多地再次遭遇暴风雪,冬季风暴路线横跨近3000km。下图为北美局部地区2022年2月3日7:00(东部时间)海平面气压分布图(单位:hPa)。

(1)判断图中甲锋面的类型,并说明理由。

(2)推测L处气压值远低于G处气压值的原因。

(3)2月美国中部地区暴雪天气频繁,试对此做出合理的解释。

(4)对比分析甲锋面过境时,乙、丙两地天气状况的差异。

答案以及解析

1.答案:A

解析:由图可知,该地6时绿洲和沙漠温差较小,水平气压梯度力较小,风力小;由6时到15时的过程中,温差逐渐变大,水平气压梯度力变大,风力变大,A正确。故选A。

2.答案:D

解析:由图可知,该地15时绿洲和沙漠地表温差较大,水平气压梯度力加大,风力加强,D正确。故选D。

3.答案:B

解析:由材料“绿洲冷岛效应”指干旱地区的绿洲区域,夏季气温比附近沙漠、戈壁低,湿度比周边大的特殊气象效应,冷岛效应使绿洲附近地区温度降低,湿度提高,能减少植物蒸腾作用和水分蒸发,①正确;夜间气温较低,植物呼吸作用弱,能减少植被有机质的消耗,提高作物产量,②正确;光合作用受光照影响,与温度湿度无关,③错误;温度降低使呼吸作用减弱,④错误;综上所述,B正确。故选B。

4.答案:B

解析:热带雨林一般是高温多雨地区,这一地区的降水主要是来自西南季风,此地区山河相间,河谷地区西南季风受地形抬升多地形雨,降水多,全球变暖导致气温变高,所以新的热带雨林形成的可能原因是西南季风受河谷地形抬升降水多,河谷地势低气温高,全球变暖也导致气温升高,①③⑤正确,②④错误,B正确。所以选B。

5答案:B

解析:河流落差大,流速急,搬运能力强,不会导致鹅卵石与细沙共存现象,A错误;流量季节变化大,流速季节变化也大,即流量大时搬运力强,沉积物颗粒大,流量小时,搬运能力弱,沉积物的颗粒小,B正确;流量大,河流侵蚀能力强,与鹅卵石与细沙共存现象没有关系,C错误;降水少,径流小,搬运能力弱,若加之地势起伏小,沉积物颗粒小,不会大小混杂,D错误。故选B。

6.答案:B

解析:根据材料“海洋被称为“天气加湿器””,海洋面积大,海上蒸发的水汽量大,随水汽输送环节将水汽输送到陆地,形成降水。由此可知,海上蒸发是大气中水蒸气的主要来源。陆地蒸发总量包括河流蒸发量、植物蒸腾量等,A、C正确;陆地蒸发来源受降水量影响,数量有限,因此海洋蒸发总量远大于陆地蒸发总量,B正确,D错误。根据题意,故选B。

7.答案:C

解析:西南季风、南海季风和东南季风来临时是北半球夏季,太阳直射北半球,全球气压带风带北移,C正确;此时南极附近出现极夜现象,B错误;巴西热带草原受信风影响大,正值干季,D错误;西北地区深居内陆,西南季风、南海季风和东南季风不能给我国西北地区带来大量降水,A错误。故选C。

8答案:A

解析:结合所学可知,地球大致三分陆地七分海洋,海洋面积大,海洋比热容比陆地大,吸收太阳的热量比陆地多,散热比陆地慢,因此海洋是地表最大的储热体,以热量传递的形式来影响全球的天气和气候,A正确;海洋面积大,蒸发量大,可以提供充足水汽,为沿海地区带来丰富的降水,与题意不符,B错误;洋流能调节沿岸地区气候,与题意不符,C错误;台风给移动路线附近的陆地带来雨水,与题意不符,D错误。BCD都是以海洋储热为前提而发生的,是海洋影响全球气候和天气的具体表现。故选A。

9.答案:C

解析:由图中信息知,随时间推移,气压低时降水量较多,且图中信息显示沈阳比长春先受低压控制,故该天气系统由沈阳移向长春,移动方向是向东北,C正确,A、B、D错误。故选C。

10.答案:A

解析:由图中1h降水量大小、降水历时可知,长春降水强度小,降水量少,而降水历时长;长春比沈阳纬度高,气温应较低,A正确,B、C、D错误。故选A。

11答案:D

解析:5月3日9时,低压中心应该位于沈阳与长春之间,即沈阳与长春分别位于低压中心西南和东北部,故沈阳盛行西南风,长春盛行东北风,D正确。故选D。

12.答案:(1)冬季。冬季博斯腾湖水量最小,湖陆热力性质差异最小;冬季湖面结冰,湖陆温差小;冬季太阳高度小,白昼短,湖区获得的热量少,湖陆温差小;靠近冬季风源地,冬季风强劲,湖陆风不显著。

(2)夏季日出较冬季早,陆地升温早;太阳高度较冬季大,获得的太阳辐射多,陆地升温快;湖泊水量较冬季大,湖面升温慢。所以陆风转湖风时间比冬半年早。

(3)使湖风加强,陆风减弱。理由:城市热岛环流在白天增大了湖陆之间的温差,使湖风加强;夜晚减弱了湖陆之间的温差,使陆风减弱。

解析:(1)由图可知湖陆风最弱的季节应为冬季。湖陆风现象与海陆热力性质差异引起的季风原理相同。冬季,太阳高度小,昼长短,热量少,且水量最小,导致湖陆温差小,湖陆气温差异最小;且该区域靠近冬季风源地,冬季风强劲,湖陆风不显著。

(2)湖陆风的转换早晚取决于湖、陆的气温高低,风是从气温低的地区吹向气温高的地区。夏季日出较冬季早,陆地升温时间早;太阳高度较冬季大,获得的太阳辐射量多,陆地升温快:湖泊水量较冬季大,湖面升温慢,所以陆风转湖风时间早。

(3)湖陆风的强度与湖陆的温差有关,温差大风力大,温差小则风力小。在湖边大规模兴建城市,会形成城市热岛效应,白天增大了湖陆之间的温差,使湖风加强:晚上减弱了湖陆之间的温差,使陆风减弱。

13.答案:(1)类型:冷锋。理由:甲线位于低压槽,西北部冷空气与东南部暖空气相遇,且距离冬季冷高压中心较近,冷空气势力更强,快速抬升暖空气,形成冷锋。

(2)L处位于西部山地高原区,海拔较高,阻挡冷空气南下,同时所处纬度较高,受盛行西风带影响,挟带的大量暖湿气流遇到地形阻挡,暖空气累积多,因此L处附近地区近地面气温较高,气压相对较低;G处地处中央大平原,海拔较低,同时所处地区受来自极地南下的干冷空气影响,使临近五大湖湖面结冰,加剧G处附近地区冷空气聚积,近地面气温相对较低,气压相对较高。

(3)2月,中低纬地区开始回温,墨西哥湾海面蒸发加强,暖湿气流大量形成;2月,极地冷空气活动依然频繁,南北温差较大,气压梯度较大;中部地区地势平坦,对气流的阻挡作用弱,冷空气长驱直下,引起剧烈降温;中央大平原呈南北向延伸,面积广大,南北向的冷空气和暖湿气流交汇频繁、强烈,易引发大规模降雪。

(4)甲锋面南北跨度大,乙地纬度较高,冷锋过境时冷空气势力更强,风速更快,降温幅度更大,降水以降雪的形式发生,而丙地纬度较低,且位于海洋,下垫面温度更高,冷空气势力减弱,风速较慢,降温幅度更小,降水以降雨的形式发生。

解析:(1)根据图中信息,结合所学内容可以判断出甲处等压线向高处突出。因此可以判断出为低压槽,所以甲线位于低压槽,在气压梯度力的作用下,西北部冷空气与东南部暖空气相遇,并且甲地距离冬季冷高压中心较近,所以冷空气势力更强,能够快速抬升暖空气,形成冷锋,所以甲锋面的类型是冷锋。

(2)结合所学知识,L处为北美西部落基山脉,以山地、高原地形为主,海拔高,位于西部山地高原区,海拔较高,阻挡冷空气南下,并且L位于西风带控制范围,受盛行西风带影响,暖湿气团活跃,大量暖湿气流遇到地形阻挡,暖空气累积多,导致L处附近地区近地面气温较高,气压相对较低。G处在中央大平原,海拔较低,同时所处地区受来自极地南下的干冷空气影响,因此受北冰洋南下的冷空气影响大,带走临近五大湖区的热量,使临近五大湖湖面结冰,加剧G处附近地区冷空气聚积,近地面气温相对较低,所以G处气压相对较高,因此L处气压值远低于G处气压值。

(3)由于2022年2月初,强大的冬季风暴席卷了北美中部,美国多地再次遭遇暴风雪,冬季风暴路线横跨近3000km。由此可以判断出,二月份时中低纬度地区气温开始回升,导致墨西哥湾海面蒸发加剧,所以暖湿气流大量的形成,同时由于二月份时极地地区气温较低,所以冷空气活动依然频繁,因此南北温差相对较大,所以气压梯度力较大,由于强大冬季风暴主要在中部地区,根据所学知识,可以判断出美国中部地区地势平坦,所以对气流的阻挡作用相对较弱,因此冷空气能够长驱直下,引发强烈的降温,同时美国中央大平原呈南北方向延伸,并且面积较为广大,因此南下的冷空气和北上的暖湿气流在此交汇频繁,活动强烈,易引发大规模降雪,所以2月美国中部地区暴雪天气频繁。

(4)根据图中信息,结合所学内容可以判断出甲锋面南北跨度大,乙地纬度较高,丙地纬度较低。由于乙地区纬度较高,距离冷空气源地更近,所以冷锋过境时,冷空气势力更强,风速更快,因此降温的幅度相对更大,所以降水以雪的形式发生。由于丙地区纬度较低,并且位于海洋,下垫面温度更高,并且距离冷空气源地相对较远,所以冷空气势力较弱,风速较慢,所以降温幅度更小,因此降水以雨的形式发生。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

专题二 地球上的大气

“绿洲冷岛效应”指干旱地区的绿洲区域,夏季气温比附近沙漠、戈壁低,湿度比周边大的特殊气象效应。兰州高原大气物理研究所的科研人员对河西走廊的某绿洲和沙漠的气温观测发现,在7-8月天气稳定的状态下,会出现“绿洲冷岛效应”。下图示意该绿洲和附近沙漠7月某日地表温度的变化。据此完成1~3题。

1.与6时相比,该日15时绿洲和沙漠间近地面风力的变化趋势为( )

A.变大 B.变小 C.先变大后变小 D.先变小后变大

2.15时,绿洲和沙漠间近地面风力发生变化的原因是( )

A.地表温差减小,水平气压梯度力变小

B.地表温差增大,水平气压梯度力变小

C.地表温差减小,水平气压梯度力变大

D.地表温差增大,水平气压梯度力变大

3.“绿洲冷岛效应”对绿洲农业的有利影响是( )

①抑制植物蒸腾和土壤水分蒸发,节约农业灌溉用水

②夜间气温低,抑制作物呼吸,减少有机质消耗,有利于提高产量

③增强光合作用,利于有机质的积累

④利于呼吸作用,提高农产品质量

A.①③④ B.①② C.③④ D.②③④

下图为“横断山区三江并流地形剖面图和降水量分布图”。据此完成下面小题。

4.科研工作者在贡山自然保护区北纬25°19',海拔1300米至1500米范围内发现一片新的热带雨林。这一现象形成的可能原因( )

①西南季风 ②东南季风 ③河谷地形 ④盆地地形 ⑤全球变暖

A.①③④ B.①③⑤ C.①④⑤ D.②③⑤

5.某地质爱好者在图示澜沧江河段发现河床垂直剖面上呈现鹅卵石与细沙共存的现象,原因是该河段( )

A.落差大,流速急,搬运能力强 B.河流流速变化大

C.流量大,河流侵蚀能力强 D.降水少,流速慢,沉积作用显著

每年3月23日是世界气象日,2021年世界气象日的主题是“海洋、我们的气候和天气”。天气、气候,甚至我们呼吸的氧气,都由海洋调节,海洋是“天气加湿器”“调温空调机”“台风孵化器”“超级换风扇”。下图示意影响我国的主要季风路线。据此完成6~8题。

6.海洋被称为“天气加湿器”,主要是因为( )

A.植物蒸腾量小于陆地蒸发总量 B.海洋蒸发总量远大于陆地蒸发总量

C.陆地蒸发总量大于河流蒸发量 D.陆地蒸发总量远大于海洋蒸发总量

7.西南季风、南海季风和东南季风来临时( )

A.为我国西北地区带来大量降水 B.南极圈内出现极昼现象

C.全球气压带、风带北移 D.巴西热带草原正值雨季

8.海洋影响全球的天气和气候,根本原因是( )

A.海洋是地表最大的储热体 B.海洋面积大蒸发量大

C.洋流能调节沿岸地区气候 D.台风给陆地带来雨水

某年5月2日08时至4日20时某一气旋系统经过东北,影响到长春(43°53′N,125°21′E)、沈阳(41°48′N,123°25′E)等城市,下图示意该时间段沈阳气象站和长春气象站逐小时降水及气压变化情况。读图,完成9~11题。

9.该天气系统移动方向是( )

A.西南 B.东南 C.东北 D.西北

10.该天气系统控制期间,与沈阳相比,长春( )

A.降水历时长 B.降水强度大 C.降水量多 D.气温较高

11.5月3日9时,长春和沈阳的风向分别为( )

A.西北、东南 B.东南、西北 C.西南、东北 D.东北、西南

12.阅读图文材料,完成下列各题。

材料一:新疆维吾尔自治区的博斯腾湖是中国最大的内陆淡水湖,河水补给约占入湖总水量的94.8%,蒸发约占出湖总水量的60.45%,但蒸发总量有上升的趋势。湖区水位季节变化很大,但近年有减小的趋势。湖区内湖陆风现象较为显著(湖陆风是在较大水域和陆地之间形成的以24小时为周期的地方性天气现象)。多年平均数据显示,博斯腾湖夏半年陆风转湖风的时间为上午11—12时,比冬半年提前两小时左右。

材料二:博斯腾湖区域图和湖区湖陆风风速月变化图。

博斯腾湖区域图

湖区湖陆风风速月变化图

(1)根据材料,找出博斯腾湖湖陆风最弱的季节,并分析原因。

(2)概述夏半年陆风转湖风的时间比冬半年早的原因。

(3)试分析在湖边大规模兴建城市对湖陆风的影响,并说明理由。

13.阅读图文材料,完成下列要求。

继2021年2月打破百年纪录的暴雪灾害发生后,2022年2月初,强大的冬季风暴席卷了北美中部,美国多地再次遭遇暴风雪,冬季风暴路线横跨近3000km。下图为北美局部地区2022年2月3日7:00(东部时间)海平面气压分布图(单位:hPa)。

(1)判断图中甲锋面的类型,并说明理由。

(2)推测L处气压值远低于G处气压值的原因。

(3)2月美国中部地区暴雪天气频繁,试对此做出合理的解释。

(4)对比分析甲锋面过境时,乙、丙两地天气状况的差异。

答案以及解析

1.答案:A

解析:由图可知,该地6时绿洲和沙漠温差较小,水平气压梯度力较小,风力小;由6时到15时的过程中,温差逐渐变大,水平气压梯度力变大,风力变大,A正确。故选A。

2.答案:D

解析:由图可知,该地15时绿洲和沙漠地表温差较大,水平气压梯度力加大,风力加强,D正确。故选D。

3.答案:B

解析:由材料“绿洲冷岛效应”指干旱地区的绿洲区域,夏季气温比附近沙漠、戈壁低,湿度比周边大的特殊气象效应,冷岛效应使绿洲附近地区温度降低,湿度提高,能减少植物蒸腾作用和水分蒸发,①正确;夜间气温较低,植物呼吸作用弱,能减少植被有机质的消耗,提高作物产量,②正确;光合作用受光照影响,与温度湿度无关,③错误;温度降低使呼吸作用减弱,④错误;综上所述,B正确。故选B。

4.答案:B

解析:热带雨林一般是高温多雨地区,这一地区的降水主要是来自西南季风,此地区山河相间,河谷地区西南季风受地形抬升多地形雨,降水多,全球变暖导致气温变高,所以新的热带雨林形成的可能原因是西南季风受河谷地形抬升降水多,河谷地势低气温高,全球变暖也导致气温升高,①③⑤正确,②④错误,B正确。所以选B。

5答案:B

解析:河流落差大,流速急,搬运能力强,不会导致鹅卵石与细沙共存现象,A错误;流量季节变化大,流速季节变化也大,即流量大时搬运力强,沉积物颗粒大,流量小时,搬运能力弱,沉积物的颗粒小,B正确;流量大,河流侵蚀能力强,与鹅卵石与细沙共存现象没有关系,C错误;降水少,径流小,搬运能力弱,若加之地势起伏小,沉积物颗粒小,不会大小混杂,D错误。故选B。

6.答案:B

解析:根据材料“海洋被称为“天气加湿器””,海洋面积大,海上蒸发的水汽量大,随水汽输送环节将水汽输送到陆地,形成降水。由此可知,海上蒸发是大气中水蒸气的主要来源。陆地蒸发总量包括河流蒸发量、植物蒸腾量等,A、C正确;陆地蒸发来源受降水量影响,数量有限,因此海洋蒸发总量远大于陆地蒸发总量,B正确,D错误。根据题意,故选B。

7.答案:C

解析:西南季风、南海季风和东南季风来临时是北半球夏季,太阳直射北半球,全球气压带风带北移,C正确;此时南极附近出现极夜现象,B错误;巴西热带草原受信风影响大,正值干季,D错误;西北地区深居内陆,西南季风、南海季风和东南季风不能给我国西北地区带来大量降水,A错误。故选C。

8答案:A

解析:结合所学可知,地球大致三分陆地七分海洋,海洋面积大,海洋比热容比陆地大,吸收太阳的热量比陆地多,散热比陆地慢,因此海洋是地表最大的储热体,以热量传递的形式来影响全球的天气和气候,A正确;海洋面积大,蒸发量大,可以提供充足水汽,为沿海地区带来丰富的降水,与题意不符,B错误;洋流能调节沿岸地区气候,与题意不符,C错误;台风给移动路线附近的陆地带来雨水,与题意不符,D错误。BCD都是以海洋储热为前提而发生的,是海洋影响全球气候和天气的具体表现。故选A。

9.答案:C

解析:由图中信息知,随时间推移,气压低时降水量较多,且图中信息显示沈阳比长春先受低压控制,故该天气系统由沈阳移向长春,移动方向是向东北,C正确,A、B、D错误。故选C。

10.答案:A

解析:由图中1h降水量大小、降水历时可知,长春降水强度小,降水量少,而降水历时长;长春比沈阳纬度高,气温应较低,A正确,B、C、D错误。故选A。

11答案:D

解析:5月3日9时,低压中心应该位于沈阳与长春之间,即沈阳与长春分别位于低压中心西南和东北部,故沈阳盛行西南风,长春盛行东北风,D正确。故选D。

12.答案:(1)冬季。冬季博斯腾湖水量最小,湖陆热力性质差异最小;冬季湖面结冰,湖陆温差小;冬季太阳高度小,白昼短,湖区获得的热量少,湖陆温差小;靠近冬季风源地,冬季风强劲,湖陆风不显著。

(2)夏季日出较冬季早,陆地升温早;太阳高度较冬季大,获得的太阳辐射多,陆地升温快;湖泊水量较冬季大,湖面升温慢。所以陆风转湖风时间比冬半年早。

(3)使湖风加强,陆风减弱。理由:城市热岛环流在白天增大了湖陆之间的温差,使湖风加强;夜晚减弱了湖陆之间的温差,使陆风减弱。

解析:(1)由图可知湖陆风最弱的季节应为冬季。湖陆风现象与海陆热力性质差异引起的季风原理相同。冬季,太阳高度小,昼长短,热量少,且水量最小,导致湖陆温差小,湖陆气温差异最小;且该区域靠近冬季风源地,冬季风强劲,湖陆风不显著。

(2)湖陆风的转换早晚取决于湖、陆的气温高低,风是从气温低的地区吹向气温高的地区。夏季日出较冬季早,陆地升温时间早;太阳高度较冬季大,获得的太阳辐射量多,陆地升温快:湖泊水量较冬季大,湖面升温慢,所以陆风转湖风时间早。

(3)湖陆风的强度与湖陆的温差有关,温差大风力大,温差小则风力小。在湖边大规模兴建城市,会形成城市热岛效应,白天增大了湖陆之间的温差,使湖风加强:晚上减弱了湖陆之间的温差,使陆风减弱。

13.答案:(1)类型:冷锋。理由:甲线位于低压槽,西北部冷空气与东南部暖空气相遇,且距离冬季冷高压中心较近,冷空气势力更强,快速抬升暖空气,形成冷锋。

(2)L处位于西部山地高原区,海拔较高,阻挡冷空气南下,同时所处纬度较高,受盛行西风带影响,挟带的大量暖湿气流遇到地形阻挡,暖空气累积多,因此L处附近地区近地面气温较高,气压相对较低;G处地处中央大平原,海拔较低,同时所处地区受来自极地南下的干冷空气影响,使临近五大湖湖面结冰,加剧G处附近地区冷空气聚积,近地面气温相对较低,气压相对较高。

(3)2月,中低纬地区开始回温,墨西哥湾海面蒸发加强,暖湿气流大量形成;2月,极地冷空气活动依然频繁,南北温差较大,气压梯度较大;中部地区地势平坦,对气流的阻挡作用弱,冷空气长驱直下,引起剧烈降温;中央大平原呈南北向延伸,面积广大,南北向的冷空气和暖湿气流交汇频繁、强烈,易引发大规模降雪。

(4)甲锋面南北跨度大,乙地纬度较高,冷锋过境时冷空气势力更强,风速更快,降温幅度更大,降水以降雪的形式发生,而丙地纬度较低,且位于海洋,下垫面温度更高,冷空气势力减弱,风速较慢,降温幅度更小,降水以降雨的形式发生。

解析:(1)根据图中信息,结合所学内容可以判断出甲处等压线向高处突出。因此可以判断出为低压槽,所以甲线位于低压槽,在气压梯度力的作用下,西北部冷空气与东南部暖空气相遇,并且甲地距离冬季冷高压中心较近,所以冷空气势力更强,能够快速抬升暖空气,形成冷锋,所以甲锋面的类型是冷锋。

(2)结合所学知识,L处为北美西部落基山脉,以山地、高原地形为主,海拔高,位于西部山地高原区,海拔较高,阻挡冷空气南下,并且L位于西风带控制范围,受盛行西风带影响,暖湿气团活跃,大量暖湿气流遇到地形阻挡,暖空气累积多,导致L处附近地区近地面气温较高,气压相对较低。G处在中央大平原,海拔较低,同时所处地区受来自极地南下的干冷空气影响,因此受北冰洋南下的冷空气影响大,带走临近五大湖区的热量,使临近五大湖湖面结冰,加剧G处附近地区冷空气聚积,近地面气温相对较低,所以G处气压相对较高,因此L处气压值远低于G处气压值。

(3)由于2022年2月初,强大的冬季风暴席卷了北美中部,美国多地再次遭遇暴风雪,冬季风暴路线横跨近3000km。由此可以判断出,二月份时中低纬度地区气温开始回升,导致墨西哥湾海面蒸发加剧,所以暖湿气流大量的形成,同时由于二月份时极地地区气温较低,所以冷空气活动依然频繁,因此南北温差相对较大,所以气压梯度力较大,由于强大冬季风暴主要在中部地区,根据所学知识,可以判断出美国中部地区地势平坦,所以对气流的阻挡作用相对较弱,因此冷空气能够长驱直下,引发强烈的降温,同时美国中央大平原呈南北方向延伸,并且面积较为广大,因此南下的冷空气和北上的暖湿气流在此交汇频繁,活动强烈,易引发大规模降雪,所以2月美国中部地区暴雪天气频繁。

(4)根据图中信息,结合所学内容可以判断出甲锋面南北跨度大,乙地纬度较高,丙地纬度较低。由于乙地区纬度较高,距离冷空气源地更近,所以冷锋过境时,冷空气势力更强,风速更快,因此降温的幅度相对更大,所以降水以雪的形式发生。由于丙地区纬度较低,并且位于海洋,下垫面温度更高,并且距离冷空气源地相对较远,所以冷空气势力较弱,风速较慢,所以降温幅度更小,因此降水以雨的形式发生。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录