浙江省金华市义乌市青岩书院2023-2024学年高一上学期12月月考语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙江省金华市义乌市青岩书院2023-2024学年高一上学期12月月考语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 296.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-15 19:29:17 | ||

图片预览

文档简介

义乌市青岩书院2023-2024学年第一学期

高一12月月考检测

语文试卷

一、现代文阅读(34分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1—5题。

与宇宙起源于一次大爆炸类似,现今中国的地理格局则与一次大碰撞息息相关。约6500万年前,印度板块与欧亚板块相撞,撞击速度极快,能量极大,引发了超大幅度的地表隆起。地球上最高、最年轻的高原——青藏高原诞生了。青藏高原平均海拔超过4000米,地壳厚度可达80千米。其环境之独特,可与地球南、北极并列,被称为“第三极”。

在青藏高原上,许多巨大的山脉次第隆起,囊括了地球上14座8000米级山峰、绝大多数的7000米级山峰,以及数不胜数的5000~6000米级山峰。因此,这次大碰撞堪称5亿年来最重要的造山事件。然而,大碰撞的“洪荒之力”还没有释放完毕。青藏高原诞生的同时,大碰撞的力量也开始向外围扩散。此前已经有了一定海拔高度的另一些地方也受到挤压,进一步抬升,包括黄土高原、云贵高原、内蒙古高原。至此,中国大地上出现了显著的三级阶梯。青藏高原海拔最高,为第一级阶梯;海拔为1000~2000米的内蒙古高原、黄土高原、云贵高原等,构成了第二级阶梯;大兴安岭、太行山、雪峰山以东,大部分海拔在500米以下,为第三级阶梯。中国地理格局就此形成。三级阶梯的差异,使得地貌景观极富变化。万千山岭、大美江河,就在这三级阶梯上依次显现。

大碰撞对中国的影响不止于地貌。科学家们发现,作为大碰撞的最大产物,青藏高原的上空生成了一台超级“风机”,它将颠覆原本控制中国的行星风系。如果不考虑地形等诸多因素,地球上接近地面的大气将以一种非常规律的方式流动,这便是行星风系。在北纬30°附近的亚热带地区,行星风系控制下的气流不断从高空下沉至地面。温度越来越高,水汽也越来越不易凝结,难以形成降雨。受此影响,北纬30°附近出现了大面积的干旱地带,从北非到西亚,几乎连成一片。如果没有意外,同样位于北纬30°附近的中国南方地区,也会比现在干燥得多。

但是“意外”还是降临了。平均海拔超过4000米的青藏高原,比平原地区接收到的太阳辐射更多。夏季,高原表面吸收的太阳能不断加热地表上方的空气。大气受热上升,地面气压降低,高原开始“抽吸”外围的气流进行补给,一个大型“抽风机”制造完成。南亚季风、东亚季风都被“抽吸”进入大陆。南亚季风裹挟着大量的水汽弥漫群山。气流或从山间峡谷鱼贯而入,形成汹涌的水汽通道;或在喜马拉雅山脉南缘聚集,形成大量降水。东亚季风从海洋深入中华腹地,充沛的水汽驱散了北纬30°的干旱,一个烟雨江南诞生了。但大自然是追求平衡的,烟雨江南诞生的同时,青藏高原也阻挡了印度洋水汽的北上。地处内陆而干旱少雨的中国西北地区变得更加干旱。不仅如此,冬季,强劲的西风也受到青藏高原的阻挡,不得不改变路径。它吹起西北沙漠中的沙尘,沿着青藏高原北部边缘向东推进,沙尘颗粒在太行山以西、秦岭以北降落,形成了黄土堆积厚度最高达400米的黄土高原。烟雨江南,大漠西北,再加上气候高寒的青藏高原,中国的三大自然区——东部季风区、西北干旱半干旱区、青藏高寒区,就此成形。

高原“抽风机”重塑了中国的气候。一座“超级水塔”又在高原上竖立起来,中国的水系也将为之一变。随着海拔的上升,青藏高原大气层中的水汽凝结,形成了大量降雪。降雪日积月累,压实形成冰川,厚度可达数百米,犹如绝境长城。其长度从几千米到几十千米不等,如一条条巨龙,沿着山谷倾泻而下,又好像树枝一样延伸,漫流无际。青藏高原究竟有多少冰川?答案是4万多条。其覆盖面积约4.4万平方千米,占全国冰川面积的80%以上。青藏高原还拥有地球上海拔最高、数量最多的高原湖泊群。如此众多的冰川、湖泊,再加上地下水、地表河流,青藏高原化身为一座平均海拔超过4000米的“超级水塔”。当水塔的闸门打开时,水流便可以高屋建瓴之势向四周奔流,中国乃至亚洲的水系布局由此奠定。在中国西北部,石羊河、黑河、疏勒河,流向河西走廊,塔里木河则汇入塔里木盆地,它们各自滋润出一片绿洲。在中国东部,黄河、长江顺着三级阶梯奔流而下,孕育出中华文明;在中国西南部,澜沧江、怒江、独龙江、雅鲁藏布江、象泉河、狮泉河及孔雀河,流出国门,成为亚洲诸多文明的源泉。

最后该轮到生命登场了。可是,像青藏高原这样的高寒之地,又将如何对生命产生影响呢?西藏阿里扎达盆地,沟壑纵横,看起来干旱荒芜,了无生机。2010年,科学家在这里发现了几块化石,它们属于世界上已知最古老的豹类——布氏豹。一些科学家认为,豹亚科动物起源于青藏高原,它们曾走下高原,进入东亚、南亚,演化出了古中华虎、云豹;后又进入美洲,演化出了美洲豹;还进入非洲,演化出非洲狮、花豹。不仅豹亚科,许多“北极动物”同样起源于青藏高原。原来,随着青藏高原的隆升,高原上的动物们为适应寒冷的环境,不断演化,譬如长出厚厚的皮毛。距今260万年前,大冰期降临,原本温暖的北极地区变得寒冷。但在青藏高原上的动物们早已适应寒冷的环境,包括北极狐、披毛犀在内的动物,顺利从青藏高原扩散到北极,并开辟出了全新的家园。如今,在青藏高原广袤的土地上,在众多的垂直山地之间,依然生活着中国40%的维管植物、43%的陆栖脊椎动物,堪称中国生物多样性的基石。

大碰撞碰出了一个“大中国”,并影响到中国的地貌、气候、水系、生命等诸多方面,且这一影响目前还在继续。

(摘编自星球研究所/中国青藏高原研究会《这里是中国》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.“洪荒之力”在文中是指印度板块与欧亚板块相撞后产生的巨大能量。

B.“意外”在文中是指青藏高原的地形给中国的气候带来的一系列影响。

C.“超级水塔”的“超级”体现在水资源的数量、覆盖面积和海拔方面。

D.“北极动物”在文中指的是起源于青藏高原的动物。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.类似于宇宙起源于一次大爆炸,现今中国的地理格局则与一次大碰撞息息相关。黄土高原、云贵高原、内蒙古高原、青藏高原无一不受到大碰撞的巨大影响。

B.位于北纬30°附近的中国南方地区由于受到青藏高原的影响,气候变得适宜,而世界上同纬度地区的其他一些地方,却降雨骤减,出现了大面积的干旱地带。

C.青藏高原冰川有4万多条,长度从几千米到几十千米不等,厚度可达数百米,其覆盖面积约4.4万平方千米,占全国冰川面积的80%以上。

D.青藏高原的隆升对生物圈的演化有极其重要的影响,为物种的起源、全球迁徙创造了条件,奠定了第三极和更广阔地区生物多样性的基石。

3.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)

A.青藏高原是世界上最年轻的高原,云贵高原、黄土高原在青藏高原产生之前就已经有了一定的海拔高度,受到挤压后土层堆积厚度进一步增加。

B.青藏高原、内蒙古高原、大兴安岭分别属于第一阶梯、第二阶梯和第三阶梯,这三级阶梯就是根据海拔的不同所进行的分类。

C.行星风系是指地球上接近地面的大气的一种流动方式,它的流动本来是非常规律的,但特殊的地形等因素会打破其规律。

D.较之高原,平原地区接收到的太阳辐射更少,因此行星风系控制下的气流可以从高空下沉至地面,这让降雨难以形成,气候会变得较为干燥。

4.东部季风区夏季气候的主要特点是什么?青藏高原在其气候的形成中起到了什么样的作用?(4分)

5.好的科普文应该具备哪些要素?请结合文本材料进行分析。(4分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

锻 炼 艾芜

第一封信

姐姐:

我又静下来跟你写信了!姐姐,我从来还没有这么喜欢过!我觉得这几天来活着的每一分钟都值得赞美。你想,当一个人从危难和死亡中逃出来而又觉着自己真正安全了的时候,这是没法子忍着快乐的。姐姐,我怕告诉你,但又忍不住不告诉你,我们那个沦陷了几年的家乡,弟弟冒险回去过一趟。

我们部队一探到日本兵夜里把粮食运到江边,又把子弹搬上来,便决定去公路拦截。知道夜袭的地方就在我家乡,我兴奋得不得了。可惜那一夜太黑了,想要在大地上看出什么来,是很不容易的。

不过,我渐渐感觉出了。水浸着芦苇的小塘,就是我同爸爸垂钓过的那个小塘;高出在小河上的拱桥,就是我和姐姐看过捕鱼的那个拱桥;穿在田野中的村路,两旁镶着青青的小棉花地的,就是我读书倦了常常踏着夕阳去散步的那些村路……当我感觉出来时,真有说不出来的喜悦,但同时又多么难过呵!四年前,我们还可以对着田野大声唱歌,现在却连咳嗽也不敢;四年前,我们还可以随意在小河边上,抛着石头打野鸭,现在却连沾在草鞋底下的泥土,都怕落在水里。我和我的同伴,伏在林子里面,想着想着,心里禁不住疼痛起来——故乡呵,是多么亲切,却又多么生疏

不久,队长叫我们格外注意,这才打断了我的沉思,一心一意倾听着远处驰来的汽车的声音。

姐姐,写到这里,突然接到日本兵又来袭击村子的消息,我们又得立刻移动了,不能再从容不迫地给你写信了。

弟弟青牧

六月三十日

第二封信

姐姐:

部队现在已移到山里了。今晚大伙都下山夜袭去了。他们要我静养几天,我便继续写前次尚未写完的信。

那次夜袭,起初全把日本兵打散了,但因搬运粮食和军火,耽搁了时间,就遭了敌人反攻,竟至陷入包围。有些人突围跑了,有些人打死了。幸赖这些地方是我的故乡,先前走得熟得不能再熟,我便趁着地里棉花枝叶的遮掩,向我们那个院子爬去。天亮时,我便趁着四下没人,大胆走进门去。

当年逃难让帮忙看家的佃户阿长,看出是我,连忙请我进屋,又到门外去瞧瞧,看有没有人尾来。

我的书房仍和先前一样,书架和书桌,都摆得好好的。我向阿长表明谢意,他说这是他儿子阿宁保管的,并带着骄傲的神情,夸奖阿宁,说他已进了中学,书读得很好。不错,难怪书桌上摆有代数、地理、历史的教本,以及我先前并未留下的,如翻译的短篇小说集那类的书。接着就有一个十六七岁的青年,穿着一身学生制服,走进来向我打招呼,脸上却带着惊奇而又欢喜的样子。唉,谁还能认出这就是我们从小看大的,那个拖鼻涕的看牛孩子呢?

这几年的田租,除了一部分花给阿宁的教育费上,当然还有许多剩下的。我想捐些钱给部队,便讲了出来。你知道,我们部队没有饷,全靠人民养活。阿长只推说日本人捐税很重。我说我这几年最关心的,是打退敌人。顺着这句话,我同他讲国家大事来。

阿长神情很冷静,既不搭话,也没现出什么感动。

我难受起来:“阿长老爹,这用不着你劳多大神,敌人有什么动静,你留心看在眼里。我们这边有人来,你就告诉他……”

阿长老头子现出害怕的神情说:“要是日本人知道了呢?”

阿宁一直带着兴奋的神情在旁听,忍不住插嘴道:“爸爸,我看这没什么要紧的。”

阿长老头子却恶狠狠地骂道:“有你讲的了!出去!”

阿宁脸上显得很痛苦,眼里含着泪。

见他儿子出去,阿长老头子便立即走来拍拍我的肩膀,小声地说:“你的话说得很有道理,只是我儿子在旁,我不好说的,老实说一句,我比谁都要恨日本人些……以后,你们队伍要我做什么,只通知我一个人好了。”

姐姐,我入世太浅,完全受了骗。晚间当我睡着的时候,他就去引日本兵抓我来了。

写到这里,夜袭的弟兄已经回来了,他们这次得到很大的胜利,我没法写下去了。明天再继续吧!

弟弟青牧

七月三日

第三封信

姐姐:

谁放我走的呢?姐姐,你真想不到吧,就是阿长老家伙的儿子阿宁。那一夜,他背叛了父亲,同我一道走了。

这个年轻人,不仅因为救过我,我就格外喜欢他,而是他带来了无限的光明,展现出更年轻的另一代人,即使完全受了敌人的奴化教育,也还心向着祖国。那一夜,我们悄悄地穿过田野,越过小河,走了二十多里路的时候,才敢小声地谈起话来。

我记起在他书桌上摆的那本翻译的短篇小说了。问他道:“你还读别的书没有?”

他连忙回答道:“有的,有的!暗中我们还读了好些书。那些都是学校严厉禁止的。说来真觉得奇怪,他们越禁止,我们就越偷读得热心。我常常做梦都在想,我能到我们中国自由的地方去,那多好呀!……呃,总是找不着门路……现在总算碰着你了!”声音有些兴奋得颤抖起来,“现在请你告诉我,到我们中国人可以自由的地方,还有多远?”

我告诉他不要性急:“这里还是作战区域,不过有我们中国军队的地方,就有自由!”

姐姐,这年轻人到了部队,便受到极大的欢迎,人人都喊他“小英雄”。他高中还没毕业,我主张他再去读书,他不愿意,眼红我们这里武装起来的年轻弟兄。他指着他们说:“我也要像他们一样,要一支手枪,两颗手榴弹。”

现在我写这封信时,他就正坐在我旁边。我写完这封信,递给他读,他快乐得脸红起来,要我附上一笔,说他阿宁问你的好!

弟弟青牧

七月五日

(有删改)

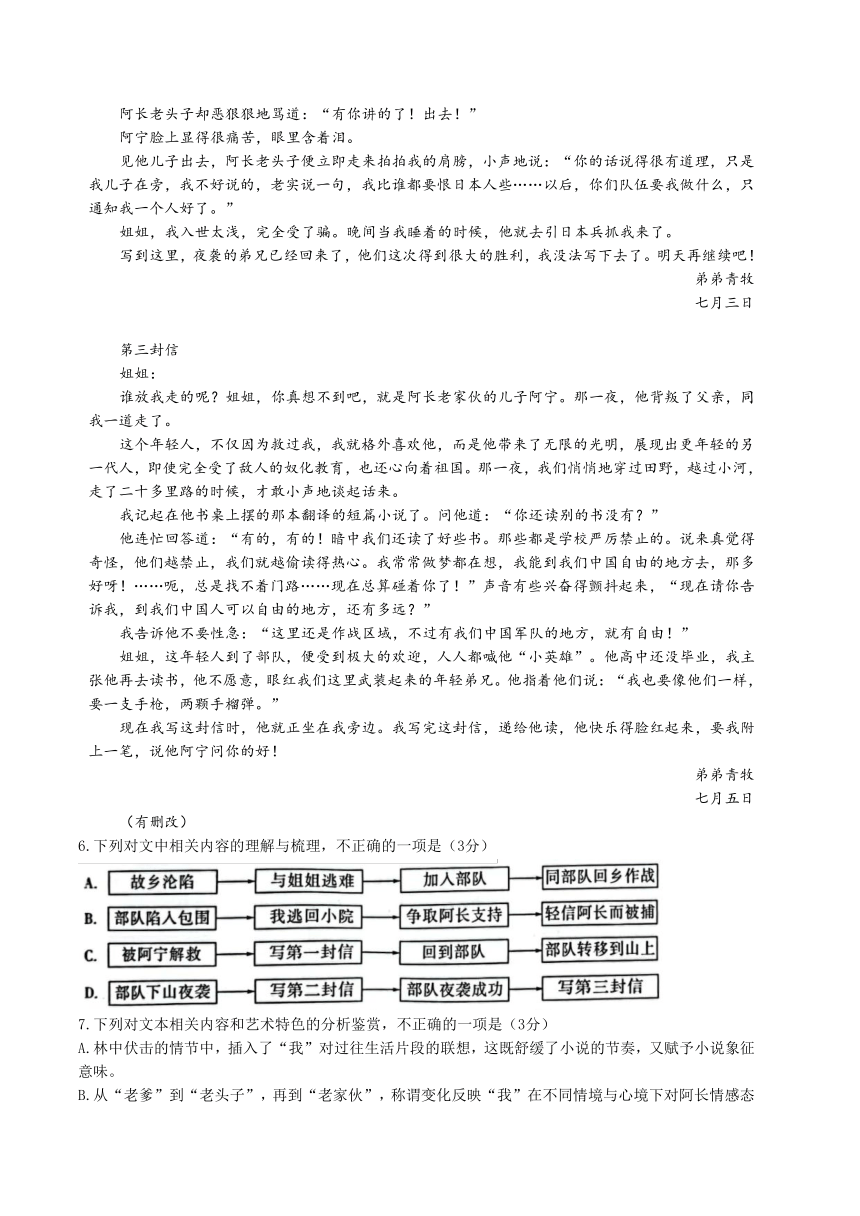

6.下列对文中相关内容的理解与梳理,不正确的一项是(3分)

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.林中伏击的情节中,插入了“我”对过往生活片段的联想,这既舒缓了小说的节奏,又赋予小说象征意味。

B.从“老爹”到“老头子”,再到“老家伙”,称谓变化反映“我”在不同情境与心境下对阿长情感态度的变化。

C.“翻译的短篇小说”在文中出现两次,前后呼应,使情节发展更加合理;同时也表现出阿宁对自由进步的追求。

D.小说以“锻炼”为题,既指“我”在战争生活中获得的人生历练,也指阿宁从放牛娃到革命战士的成长历程。

8.阿宁这一人物在小说中有何作用?请结合文中相关内容简要分析。(6分)

9.小说由“我”写给姐姐的三封信组成,这样处理带来了怎样的文学效果?请谈谈你的理解。(6分)

二、古代诗文阅读(本题共34分)

(一)阅读下面的文言文,完成下面小题。(本题共5小题,20分)

赤壁赋(节选)

苏轼

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声鸣鸣然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望式昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横梁赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

后赤壁赋

苏轼

是岁十月之望,步自雪堂①,将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。

已而叹曰:“有客无酒,有酒无有,月白风清,如此良夜何!”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。”

于是携酒与鱼复游于赤壁之下江流有声断岸千尺山高月小水落石出曾日月之几何而江山不可复识矣予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸②,踞虎豹,登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来。翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。

须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俯而不答。“呜呼!噫嘻!我知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也邪?”道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。

[注]①雪堂:苏轼在黄州所建的新居,离他在临皋的住处不远,在黄冈东面。堂在大雪时建成,画雪景于四壁,故名“雪堂”。②披蒙茸:拨开茂密的乱草。蒙茸,杂乱的丛草。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.于是携酒与鱼/复游于赤壁之下/江流有声断岸千尺/山高月小水落石出/曾日月之几何/而江山不可复识矣

B.于是/携酒与鱼/复游于赤壁之下/江流有声断岸千尺/山高月小/水落石出/曾日月之几何/而江山不可复识矣

C.于是携酒与鱼/复游于赤壁之下/江流有声/断岸千尺/山高月小/水落石出/曾日月之几何/而江山不可复识矣

D.于是/携酒与鱼复游于赤壁之下/江流有声断岸千尺/山高月小水落石出/曾日月之几何/而江山不可复识矣

11.下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.“既望”是“既”与“望”两个词的组合。“望”即“望日”,通常指农历十五,“既望”指过了望日后的第一天,通常指农历每月十六日。

B.“斗牛”是古代星宿的名称,在中国古代天文学中,星空分为二十八星宿,在北方七宿中,有“斗宿”“牛宿”,文中“斗牛之间”谓天空。

C.“木叶”是中国古代诗歌中常见的意象之一,多指落叶,最早出现在屈原《湘夫人》“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”中。

D.“道士”指道教徒。道教是我国五大宗教之一,发源于中国,东汉时形成,到南北朝时盛行起来。道教奉老子为教祖。

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)

A.《赤壁赋》写“客人”对人生短促无常的感叹,从客人的回答中,可以看出其中包含着一种消极的人生观,这是苏轼借客人之口流露出自己当时思想的一个方面。

B.《后赤壁赋》中“山高月小,水落石出”的动态美,与《赤壁赋》中“清风徐来,水彼不兴”的静态美,展现了赤壁景物的多姿多态。

C.《后赤壁赋》中道士化鹤的故事与“羽化而登仙”的道教思想有关,作者借此寄寓对超凡脱俗、自由自在境界的向往。

D.《赤壁赋》写在初秋,《后赤壁赋》时间是孟冬;两篇文章均以“赋”这种文体写记游散文,也都用了主客问答的形式,一样的赤壁,境界却不相同,然而又都具诗情画意。

13.把文中画横线的语句翻译成现代汉语。(8分,每小题4分)

(1)况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麇鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。

(2)反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

14.在《后赤壁赋》中,两位客人都不能跟着“我”到达极高处,那么,我在极高处都看到了哪些风景?请简要说明。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面两首唐诗,完成下面小题。

同水部张员外籍曲江春游寄白二十二舍人①

韩愈

漠漠轻阴晚自开,青天白日映楼台。

曲江②水满花千树,有底忙时不肯来?

早春呈水部张十八员外(其一)

韩愈

天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

[注]①水部张员外籍:唐代诗人张籍,同族兄弟中排行第十八,曾任水部员外郎。白二十二舍人:白居易,排行二十二,曾任中书舍人。②曲江:位于唐代京城东南角,为游览胜地,遗址在今陕西西安东南部。

15.下列对这两首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.第一首诗除了倾诉自己和友人对春天的喜爱之外,也有惋惜和埋怨白居易爽约的意思。

B.第一首诗结构有新意,打破绝句第三句便“转”的规律,三句写景,第四句陡然一问作结。

C.“草色遥看近却无”,描摹出似有却无的色彩,与“烟柳满皇都”意境相同,空处传神。

D.第二首诗“最是一年春好处”转折,交代一年之计在于春,而春天的最好处却又在早春。

16.有学者认为,唐代诗人非常理解自然的价值,并善于从亲近自然中获得美感、幸福感。请结合韩愈这两首诗谈谈你对此的理解。(6分)

(三)名句默写(本题共3小题,5分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(每空1分,共5分)

(1)苏轼在《赤壁赋》中表现了豁达的宇宙观和人生观,其中从事物变化的角度来观察天地万物的句子是“ , ”。

(2)《登泰山记》中,“ , ”两句与杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙,写出了日观峰以西诸山在晨曦的映照下红白错杂,都似弯腰俯首,显得矮小。

(3)韩愈在《师说》中,对老师的作用进行了清晰的概括,即“ ”。

三、课内知识检测(本题21分)

18.下列加点词的解释有两处错误的一项是(3分)

A.①举酒属客(劝请) ②其远古刻尽漫失(模糊) ③金石可镂(雕刻) ④磴几不可登(石阶)

B.①而吾与子之所共适(适应) ②声非加疾也(劲疾) ③而半山居雾若带然(环绕) ④去来江口守空船(来来回回)

C.①又闻此语重唧唧(叹息) ②稍见云中白若樗蒱数十立者(稍微) ③爱而不见,搔首踟蹰(喜爱) ④正襟危坐(高)

D.①纵一苇之所如(往,到) ②枉用相存(问候、探望) ③采之欲遗谁(遗留) ④使快弹数曲 (快速)

19.下列句子中加点词语的用法分类正确的一项是(3分)

①月明星稀,乌鹊南飞 ②舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇 ③栗深林兮惊层巅 ④顺流而东也 ⑤不耻相师 ⑥云青青兮欲雨 ⑦小学而大遗 ⑧侣鱼虾而友麋鹿 ⑨廉颇老矣,尚能饭否 ⑩是故圣益圣,愚益愚

A.①\②③\④⑥⑨\⑤⑧\⑦⑩ B.①④\②③\⑥⑨\⑤⑧\⑦⑩

C.①④\②③⑧\⑥⑨\⑤\⑦⑩ D.①\②③⑤⑧\④⑥⑨\⑦⑩

20.下列各项归类中全部含有通假字的一组是(3分)

①契阔谈讌 ②列缺霹雳 ③多平方,少圜 ④恍惊起而长嗟 ⑤须臾成五采 ⑥金就砺则利 ⑦冯虚御风 ⑧说怿女美

A.①②③④ B.②③⑤⑥ C.④⑤⑥⑦ D.②③⑦⑧

21.下列句中加点词有相同意义和用法的一项是(3分)

A.①而耻学于师 ②此非孟德之困于周郎者乎 ③善假于物也 ④俟我于城隅

B.①古之学者必有师 ②郯子之徒 ③不知东方之既白 ④凌万顷之茫然

C.①余以乾隆三十九年十二月 ②自唐显庆以来 ③輮以为轮 ④作《师说》以贻之

D.①目遇之而成色 ②扣舷而歌之 ③蟹六跪而二螯 ④侣鱼虾而友麋鹿

22.下列文言特殊句式分类正确的一项是(3分)

①何为其然也? ②崖限当道者 ③月出于东山之上 ④是造物者之无尽藏也 ⑤凌万顷之茫然 ⑥蚓无爪牙之利,筋骨之强 ⑦不拘于时 ⑧句读之不知,惑之不解 ⑨况吾与子渔樵于江渚之上 ⑩此非孟德之困于周郎者乎?

A.①⑧⑩/②⑤/③⑥/④⑦/⑨ B.①⑧/②⑤⑥/③⑨/④/⑦⑩

C.①⑧/②⑥/③④⑦/⑤⑨/⑩ D.①⑩/②⑤⑥ /③⑦⑨/④⑧

23. 下列句子中,加点词的意义和用法不同于其他三项的一项是(3分)

A.四十五里,道皆砌石为磴 B.道少半,越中岭

C.古时登山,循东谷入,道有天门 D.是日观道中石刻

24.下列有关文学文化常识的表述,不正确的一项是(3分)

A.白居易是中唐时期的现实主义诗人,“新乐府运动”的倡导者。他主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,语言通俗易懂,著有《白氏长庆集》。

B.济阳县地处省会济南东北20公里,因其位于济水之南而得名,而蒙阴县因位于蒙山之南而得名。

C.“六艺”指《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》六种经书,也可指礼、乐、射、御、书、数这六种技艺。“六艺经传皆通习之”中的“六艺”即指前者。

D.古代男子20岁成人,举行“冠礼”,称为“弱冠”,女子则在15岁成人,举行“笄礼”,盘发插笄,表示成年,可以出嫁,称为“及笄”。

四、作文。(60分)

25.阅读下面材料,根据要求作文。

材料一 《诸葛亮传》裴松之注引《襄阳记》:“儒生俗士,岂识时务?识时务者,在乎俊杰。此间自有卧龙、凤雏。”意思是能认清形势、了解时代潮流者,才是杰出人物。

材料二 面对中国的没落,胡适曾经引用易卜生的话说:有时候,我觉得这个就像大海上翻了船,最紧要的是救出我自己,看起来很自私,但有时恰是这种自救,长出了天下大公的龙种。

材料三 著名作家严歌苓说:英雄总是“不识时务”。

当今的时代,风起云涌;当今的潮流,洋洋大观。我们该怎么面对?请结合以上关于“识时务”的材料写一篇文章,谈谈你的理解和思考。

要求:选好角度,确定立意;自拟标题,明确文体,不得写成诗歌;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

义乌市青岩书院2023-2024学年第一学期

高一12月月考检测

语文试卷答案

1.D 文中提到“许多北极动物同样起源于青藏高原”,意思是说许多北极动物和豹亚科一样,都是起源于青藏高原,而D项“北极动物是指起源于青藏高原的动物”的表述错在忽略了“许多”这一限制性词语,因为不是所有北极动物都是起源于青藏高原的动物,以偏概全。

2.B “由于”强加因果,北纬30°附近的大面积干旱是受到了“行星风系”的影响,而不是“青藏高原”的影响,青藏高原并未造成世界上同纬度地区其他地方“降雨骤减”。

3.C A选项——“土层堆积厚度进一步增加”于文无据,无中生有。B选项——“大兴安岭以东地区”属于第三阶梯,而不是“大兴安岭”属于。D选项——“因此”强加因果,前后分列两段,不构成因果关系。

4.第一问(2分):东部季风区高温多雨。第二问(2分):影响大气循环;东亚季风被“抽吸”进入大陆,带来充沛的水汽,形成大量降水。

5.(4分)①科学性:在介绍科学知识的过程中,运用较多的科学术语和科学研究成果;②逻辑性:从根本成因到后续影响,主次分明,逻辑清晰;③严谨性:对关于科学判断的陈述加以适当界定,列出关键数字,更加精准;④通俗性:深入浅出,通俗易懂,运用打比方等手法,将青藏高原的特点等专业性内容生动形象地呈现。

每答出一点给1分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

6.C。 “我”在被阿宁营救后, 安全回到部队才开始给姐姐写第一封信的。

7. A。“我”对过往生活的联想并不能赋予小说象征意味。

8. ①阿宁出手解救“我”,从而推进了情节的发展变化。 ②“我”的形象在阿宁的衬托下更为鲜明, 阿长、阿宁父子也在对比中凸显差别。③通过阿宁和对阿宁一家的叙说,揭示了沦陷区百姓被压迫、奴役的生活,勾勒了人物活动的背景。④阿宁是更年轻的另一代人,他的觉悟和成长,象征抗战精神的接续,丰富了小说的内涵和意义。

9. ①采用书信形式, 贴合动荡不安、亲人离散的抗战背景, 真实还原“我”的战斗生活。②省去许多不必要的叙述交代, 使叙事更加集中。③可直诉内心感受,引发读者的代入感和共鸣, 也增添了小说的抒彩。④书信呈现的断续状态,形成许多悬念与留白,可激发阅读兴趣,引人遐思。

10.C 【解析】句意:就这样携带着酒和鱼,再次到赤壁的下面游览。江水发出声响,陡峭的江岸高峻直耸千尺。山峦很高,月亮显得小了;水位降低礁石露了出来。才相隔多少时日啊,上次游览所见的江景山色便再也认不出来了!“江流有声”和“断岸干尺”结构一致,前后断开,排除ABD。

11.B “谓天空”错误,文中就是指“斗宿”“牛宿”之间。

12.B “‘山高月小,水落石出’的动态美,与《赤壁赋》中‘清风徐来,水彼不兴’的静态美”错误,“山高月小”是静态,“水落石出”是动态,“清风徐来”是动态,“水彼不兴”是静态,两句话都是动静结合。

13.(1)何况我与你在江边的水渚上捕鱼砍柴,以鱼虾为伴,以麋鹿为友,(我们)驾着这一叶小舟,举起杯盏相互劝酒。

得分点:“渔樵”,捕鱼砍柴;“侣”,以……为伴;“友”,以……为友;“属”,劝酒。

(2)返回岸边登上小船,纵船到江心,任凭小船漂到什么地方,就在什么地方歇息。

得分点:“反”,同“返”,返回;“乎”,于,到;“中流”,江心;“休”,歇息。

14.①险峻的山岩和兽形的怪石,②遒劲的树枝和纷乱的野草,③水神冯夷的深宫(幽深浩渺的江面)。

参考译文:

后赤壁赋·苏轼

这一年十月十五日,我从雪堂步行出发,准备回临皋亭。有两位客人跟随着我,一起走过黄泥坂。这时霜露已经降下,树叶全都脱落,人影映在地上,抬头望见明月高悬,环顾周围,心里十分快乐,于是边走边吟诗,相互酬答。

过了一会儿(不觉)叹惜道:“有了客人却没有酒,有了酒却没有菜肴;月色皎洁,清风吹拂,这样美好的夜晚,怎么度过呢!”一位客人说:“今天傍晚,我撒网捕到了鱼,(这鱼)大嘴巴、细鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼。不过,到哪里去弄到酒呢?”我回家和妻子商量办法。妻子说:“我有几斗酒,保藏了很久,为了应付您的不时之需。”

就这样携带着酒和鱼,再次到赤壁的下面游览。江水发出声响,陡峭的江岸高峻直耸千尺。山峦很高,月亮显得小了;水位降低礁石露了出来。才相隔多少时日啊,上次游览所见的江景山色便再也认不出来了!我就撩起衣襟上岸,踏着险峻的山岩,拨开纷乱的野草,蹲在虎豹形状的怪石上,又不时拉住形如虬龙的树枝,攀到高高的鹘鸟栖宿的高巢,向下望水神冯夷的深宫。两位客人都不能跟着我到这个极高处,我高声长啸,草木被震动,高山与我共鸣,深谷响起了回声,大风刮起,波浪汹涌。我也觉得忧愁悲哀,感到恐惧而静默屏息,觉得这里令人畏惧,不可久留。返回岸边登上小船,纵船到江心,任凭小船漂到什么地方,就在什么地方歇息。这时快到半夜,望望四周,觉得非常冷清寂寞。正好有一只鹤,横穿江面从东边飞来,翅膀像车轮大小,尾部的黑羽如同黑裙子,身上的白羽如同洁白的衣衫,戛然长鸣一声,擦过我们的船向西飞去。

过了一会儿,客人离开了,我也(沉沉)睡去。梦见一位道士,穿着羽毛编织成的衣裳,轻快地走来,走过临皋亭的下面,向我拱手作揖说:“在赤壁的游览快乐吗?”我问他的姓名,他低头不回答。“噢!哎呀!我知道你了!昨天夜晚,边飞边叫经过我船上的,不就是你吗?”道士回头笑了,我也忽然惊醒。开门一看,却看不到他在什么地方。

15.C C。 “与‘烟柳满皇都’意境相同”错误,“草色遥看近却无”写草沾雨后的景色。以远看似有 ,近看却无 ,描画出了初春小草沾雨后的朦胧景象。“烟柳满皇都”描写的是烟柳满城的暮春景色。一个淡雅朦胧,一个明媚艳丽。二者意境不同。

16.①第一首:雨后天晴,青天,太阳、楼台、花树,倒映“曲江水满”中,曲江春天的自然之美令人陶醉,给人以美的享受。 ②第二首:早春草色充满生机,诗人心生喜悦;滋润如酥的春雨又添朦胧之美,远胜满城烟柳,给人带来似有却无艺术美,一年之中最好的时节是在早春,给人无穷的美感趣味。

【解析】《同水部张员外籍曲江春游寄白二十二舍人》开篇描写天气的变化,淡淡阴霾散尽,显出了蓝天白日,碧空如洗,同楼台相映成画。第三句用曲江、江水、花树等意象描绘了雨后曲江两岸的美丽景色,表达诗人对江边美景的赞美之情。

《早春呈水部张十八员外》首句描写初春小雨,以“润如酥”来形容它的细滑润泽。第二句紧承首句,写草沾雨后的景色。以远看似青 ,近看却无 ,描画出了初春小草沾雨后的朦胧景象。三、四句与暮春景色相比,早春的小雨和草色是一年春光中最美的东西,远远超过了烟柳满城的衰落的晚春景色。表达对初春景色的赞美。

17.(1)盖将自其变者而观之 则天地曾不能以一瞬

(2)绛皓驳色 而皆若偻

(3)传道受业解惑

18.D【详解】A。正确。B。“适”:享受。 “居”:停留。 “去来”:偏义复词,走了以后。C。“稍”:逐渐。 “爱”:通“薆”,躲藏。 “危”:端正。D。“遗”:赠送。 “快”:尽情、畅快。

19.A 【详解】①“南”:名词作状语,向南。②“舞”:使动用法,使跳舞。③“栗”:使动用法,使……战栗。④“东”:名词作动词,向东进发,东下。⑤“耻”:意动用法,以……为耻。⑥“雨”:名词作动词,下雨。⑦“小”:形容词作名词,小的方面。⑧“侣”:意动用法,以……为伴侣。⑨“饭”:名词作动词,吃饭。⑩“圣”:形容词作名词,圣人。

①名词作状语/②③使动用法/④⑥⑨名词作动词/⑤⑧意动用法/⑦⑩形容词作名词。

20.D【详解】①讌,通“宴”。②列,通“裂”。③圜,通“圆”。④没有通假字。⑤采,通“彩”。句意:一会儿又变成五颜六色的。⑥没有通假字。⑦冯,通“凭”。⑧说,通“悦”。排除④⑥。

21.D【详解】A。“于”:介词,向;表被动,被;介词,从;介词,在。句意:却以向老师学习为耻。这不是曹孟德被周郎困住的地方吗?善于假借外物罢了。约我等在城角旁。B。“之”:助词,的;代词,这些或那些;助词,用在主谓之间,取消句子独立性;助词,是宾语前置的标志。句意:古代求学的人必定有老师。郯子这些人。不知不觉天边已经显出白色(指天明了)。越过苍茫万顷的江面。C。“以”:介词,在;助词,表示时间的界线;动词,把;连词,来。句意:我在乾隆三十九年十二月。是从唐朝显庆年间以来的。以火烘木,使其弯曲。写这篇《师说》来赠送他。D。“而”:表承接;表修饰;表并列;表并列。句意:眼睛看到了就成为景色。/用手叩击着船舷,应声高歌。/蟹有六只脚和两只鳌。/与鱼虾作伴,与麋鹿为友。

22.B【详解】①宾语前置句,正常语序为:为何其然也? 句意:为什么箫声会这么悲凉呢?②定语后置句,正常语序为:限当道崖。句意:像门槛一样挡在路上的山崖。③状语后置句,正常语序为:月于东山之上出。句意:月亮从东山上升起。④判断句,“也”表判断。句意:是这是大自然(恩赐)的没有穷尽的宝藏。⑤定语后置句,正常语序为:凌茫然万顷。句意:越过茫茫的广阔江面。⑥定语后置句,正常语序为:蚓无利爪牙,强筋骨。句意:蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨。⑦被动句,“于”表被动。句意:不受时俗限制。⑧宾语前置句,正常语序为:不知句读,不解惑。句意:不了解句子停顿,不理解疑难问题。⑨状语后置句,正常语序为:况吾与子于江渚之上渔樵。句意:何况我和你在江中的小岛上捕鱼砍柴⑩被动句,“于”表被动。句意:这不正是曹操被周瑜围困的地方吗?

①⑧宾语前置句;②⑤⑥定语后置句;③⑨状语后置句;④判断句;⑦⑩被动句。

23. B 解析 B项为动词,A、C、D三项均为名词。

24.B【详解】B。 “济阳县……因其位于济水之南而得名”错误,应该是位于济水之北而得名,“水之南”为阴,“水之北”为阳;“蒙阴县因位于蒙山之南而得名”错误,应该是位于蒙山之北而得名,古代“山南水北谓之阳,反之谓之阴”,所以蒙山的背面才叫阴。

25.

这是一道颇有思辨色彩的作文题。“识时务”为材料关键词,也是写作的核心。

材料一提供了“识时务”的解释—“能认清形势、了解时代潮流”,作出一般性定位。此处的“时务”是中性的,也就是所处时代的客观形势。而诸葛亮了解天下大势,“隆中一对足千秋”,并为时所用,成为一代名相。

材料二提供了的另一种情形,这里的“识时务”是特指在没落、腐朽的形势下,明哲保身的同时,又肩负创造、重建的重任。

材料三引用知名作家的话,指出“英雄总是“不识时务”,与材料一是相对的。运用基本的辩证思维可知,此句中的“时务”应是指错误的形势、不当的潮流,而“英雄”能逆流而上,不愿随波逐流,这是洁身自好,也是无声呐喊,更是以自己所作所为矫正世俗、引领方向的担当。

写作提示语中,“结合以上关于识时务的材料”确定了写作的核心。“当今的时代,风起云涌;当今的潮流,洋洋大观”,则提供了“时务”的正面解读(新时代的发展潮流,社会前进的趋势),“我们该怎么面对”则意味着写作的主体性和现实性,要求考生具有时代意识,思辨意识,结合当前社会形势,联系个人实际,不宜过多地讲述历史堆砌名人事例,而是要切实地面对现实。

在实际写作过程中,此题难度是较大的。首先在于“时务”具有双面性,而“识时务”也就具有两重性,于是就有了“二二得四”的多样立意。

还有个难点是:行文时最好写几则材料?根据题目的“结合材料”的要求可知,选择其一深入挖掘,或者结合几则材料辩证思考,均符合要求。但要理清思路,找到材料间的逻辑,而不宜无机罗列三则材料的要点,而各写几百字。

高一12月月考检测

语文试卷

一、现代文阅读(34分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)

阅读下面的文字,完成1—5题。

与宇宙起源于一次大爆炸类似,现今中国的地理格局则与一次大碰撞息息相关。约6500万年前,印度板块与欧亚板块相撞,撞击速度极快,能量极大,引发了超大幅度的地表隆起。地球上最高、最年轻的高原——青藏高原诞生了。青藏高原平均海拔超过4000米,地壳厚度可达80千米。其环境之独特,可与地球南、北极并列,被称为“第三极”。

在青藏高原上,许多巨大的山脉次第隆起,囊括了地球上14座8000米级山峰、绝大多数的7000米级山峰,以及数不胜数的5000~6000米级山峰。因此,这次大碰撞堪称5亿年来最重要的造山事件。然而,大碰撞的“洪荒之力”还没有释放完毕。青藏高原诞生的同时,大碰撞的力量也开始向外围扩散。此前已经有了一定海拔高度的另一些地方也受到挤压,进一步抬升,包括黄土高原、云贵高原、内蒙古高原。至此,中国大地上出现了显著的三级阶梯。青藏高原海拔最高,为第一级阶梯;海拔为1000~2000米的内蒙古高原、黄土高原、云贵高原等,构成了第二级阶梯;大兴安岭、太行山、雪峰山以东,大部分海拔在500米以下,为第三级阶梯。中国地理格局就此形成。三级阶梯的差异,使得地貌景观极富变化。万千山岭、大美江河,就在这三级阶梯上依次显现。

大碰撞对中国的影响不止于地貌。科学家们发现,作为大碰撞的最大产物,青藏高原的上空生成了一台超级“风机”,它将颠覆原本控制中国的行星风系。如果不考虑地形等诸多因素,地球上接近地面的大气将以一种非常规律的方式流动,这便是行星风系。在北纬30°附近的亚热带地区,行星风系控制下的气流不断从高空下沉至地面。温度越来越高,水汽也越来越不易凝结,难以形成降雨。受此影响,北纬30°附近出现了大面积的干旱地带,从北非到西亚,几乎连成一片。如果没有意外,同样位于北纬30°附近的中国南方地区,也会比现在干燥得多。

但是“意外”还是降临了。平均海拔超过4000米的青藏高原,比平原地区接收到的太阳辐射更多。夏季,高原表面吸收的太阳能不断加热地表上方的空气。大气受热上升,地面气压降低,高原开始“抽吸”外围的气流进行补给,一个大型“抽风机”制造完成。南亚季风、东亚季风都被“抽吸”进入大陆。南亚季风裹挟着大量的水汽弥漫群山。气流或从山间峡谷鱼贯而入,形成汹涌的水汽通道;或在喜马拉雅山脉南缘聚集,形成大量降水。东亚季风从海洋深入中华腹地,充沛的水汽驱散了北纬30°的干旱,一个烟雨江南诞生了。但大自然是追求平衡的,烟雨江南诞生的同时,青藏高原也阻挡了印度洋水汽的北上。地处内陆而干旱少雨的中国西北地区变得更加干旱。不仅如此,冬季,强劲的西风也受到青藏高原的阻挡,不得不改变路径。它吹起西北沙漠中的沙尘,沿着青藏高原北部边缘向东推进,沙尘颗粒在太行山以西、秦岭以北降落,形成了黄土堆积厚度最高达400米的黄土高原。烟雨江南,大漠西北,再加上气候高寒的青藏高原,中国的三大自然区——东部季风区、西北干旱半干旱区、青藏高寒区,就此成形。

高原“抽风机”重塑了中国的气候。一座“超级水塔”又在高原上竖立起来,中国的水系也将为之一变。随着海拔的上升,青藏高原大气层中的水汽凝结,形成了大量降雪。降雪日积月累,压实形成冰川,厚度可达数百米,犹如绝境长城。其长度从几千米到几十千米不等,如一条条巨龙,沿着山谷倾泻而下,又好像树枝一样延伸,漫流无际。青藏高原究竟有多少冰川?答案是4万多条。其覆盖面积约4.4万平方千米,占全国冰川面积的80%以上。青藏高原还拥有地球上海拔最高、数量最多的高原湖泊群。如此众多的冰川、湖泊,再加上地下水、地表河流,青藏高原化身为一座平均海拔超过4000米的“超级水塔”。当水塔的闸门打开时,水流便可以高屋建瓴之势向四周奔流,中国乃至亚洲的水系布局由此奠定。在中国西北部,石羊河、黑河、疏勒河,流向河西走廊,塔里木河则汇入塔里木盆地,它们各自滋润出一片绿洲。在中国东部,黄河、长江顺着三级阶梯奔流而下,孕育出中华文明;在中国西南部,澜沧江、怒江、独龙江、雅鲁藏布江、象泉河、狮泉河及孔雀河,流出国门,成为亚洲诸多文明的源泉。

最后该轮到生命登场了。可是,像青藏高原这样的高寒之地,又将如何对生命产生影响呢?西藏阿里扎达盆地,沟壑纵横,看起来干旱荒芜,了无生机。2010年,科学家在这里发现了几块化石,它们属于世界上已知最古老的豹类——布氏豹。一些科学家认为,豹亚科动物起源于青藏高原,它们曾走下高原,进入东亚、南亚,演化出了古中华虎、云豹;后又进入美洲,演化出了美洲豹;还进入非洲,演化出非洲狮、花豹。不仅豹亚科,许多“北极动物”同样起源于青藏高原。原来,随着青藏高原的隆升,高原上的动物们为适应寒冷的环境,不断演化,譬如长出厚厚的皮毛。距今260万年前,大冰期降临,原本温暖的北极地区变得寒冷。但在青藏高原上的动物们早已适应寒冷的环境,包括北极狐、披毛犀在内的动物,顺利从青藏高原扩散到北极,并开辟出了全新的家园。如今,在青藏高原广袤的土地上,在众多的垂直山地之间,依然生活着中国40%的维管植物、43%的陆栖脊椎动物,堪称中国生物多样性的基石。

大碰撞碰出了一个“大中国”,并影响到中国的地貌、气候、水系、生命等诸多方面,且这一影响目前还在继续。

(摘编自星球研究所/中国青藏高原研究会《这里是中国》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.“洪荒之力”在文中是指印度板块与欧亚板块相撞后产生的巨大能量。

B.“意外”在文中是指青藏高原的地形给中国的气候带来的一系列影响。

C.“超级水塔”的“超级”体现在水资源的数量、覆盖面积和海拔方面。

D.“北极动物”在文中指的是起源于青藏高原的动物。

2.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.类似于宇宙起源于一次大爆炸,现今中国的地理格局则与一次大碰撞息息相关。黄土高原、云贵高原、内蒙古高原、青藏高原无一不受到大碰撞的巨大影响。

B.位于北纬30°附近的中国南方地区由于受到青藏高原的影响,气候变得适宜,而世界上同纬度地区的其他一些地方,却降雨骤减,出现了大面积的干旱地带。

C.青藏高原冰川有4万多条,长度从几千米到几十千米不等,厚度可达数百米,其覆盖面积约4.4万平方千米,占全国冰川面积的80%以上。

D.青藏高原的隆升对生物圈的演化有极其重要的影响,为物种的起源、全球迁徙创造了条件,奠定了第三极和更广阔地区生物多样性的基石。

3.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)

A.青藏高原是世界上最年轻的高原,云贵高原、黄土高原在青藏高原产生之前就已经有了一定的海拔高度,受到挤压后土层堆积厚度进一步增加。

B.青藏高原、内蒙古高原、大兴安岭分别属于第一阶梯、第二阶梯和第三阶梯,这三级阶梯就是根据海拔的不同所进行的分类。

C.行星风系是指地球上接近地面的大气的一种流动方式,它的流动本来是非常规律的,但特殊的地形等因素会打破其规律。

D.较之高原,平原地区接收到的太阳辐射更少,因此行星风系控制下的气流可以从高空下沉至地面,这让降雨难以形成,气候会变得较为干燥。

4.东部季风区夏季气候的主要特点是什么?青藏高原在其气候的形成中起到了什么样的作用?(4分)

5.好的科普文应该具备哪些要素?请结合文本材料进行分析。(4分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,18分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

锻 炼 艾芜

第一封信

姐姐:

我又静下来跟你写信了!姐姐,我从来还没有这么喜欢过!我觉得这几天来活着的每一分钟都值得赞美。你想,当一个人从危难和死亡中逃出来而又觉着自己真正安全了的时候,这是没法子忍着快乐的。姐姐,我怕告诉你,但又忍不住不告诉你,我们那个沦陷了几年的家乡,弟弟冒险回去过一趟。

我们部队一探到日本兵夜里把粮食运到江边,又把子弹搬上来,便决定去公路拦截。知道夜袭的地方就在我家乡,我兴奋得不得了。可惜那一夜太黑了,想要在大地上看出什么来,是很不容易的。

不过,我渐渐感觉出了。水浸着芦苇的小塘,就是我同爸爸垂钓过的那个小塘;高出在小河上的拱桥,就是我和姐姐看过捕鱼的那个拱桥;穿在田野中的村路,两旁镶着青青的小棉花地的,就是我读书倦了常常踏着夕阳去散步的那些村路……当我感觉出来时,真有说不出来的喜悦,但同时又多么难过呵!四年前,我们还可以对着田野大声唱歌,现在却连咳嗽也不敢;四年前,我们还可以随意在小河边上,抛着石头打野鸭,现在却连沾在草鞋底下的泥土,都怕落在水里。我和我的同伴,伏在林子里面,想着想着,心里禁不住疼痛起来——故乡呵,是多么亲切,却又多么生疏

不久,队长叫我们格外注意,这才打断了我的沉思,一心一意倾听着远处驰来的汽车的声音。

姐姐,写到这里,突然接到日本兵又来袭击村子的消息,我们又得立刻移动了,不能再从容不迫地给你写信了。

弟弟青牧

六月三十日

第二封信

姐姐:

部队现在已移到山里了。今晚大伙都下山夜袭去了。他们要我静养几天,我便继续写前次尚未写完的信。

那次夜袭,起初全把日本兵打散了,但因搬运粮食和军火,耽搁了时间,就遭了敌人反攻,竟至陷入包围。有些人突围跑了,有些人打死了。幸赖这些地方是我的故乡,先前走得熟得不能再熟,我便趁着地里棉花枝叶的遮掩,向我们那个院子爬去。天亮时,我便趁着四下没人,大胆走进门去。

当年逃难让帮忙看家的佃户阿长,看出是我,连忙请我进屋,又到门外去瞧瞧,看有没有人尾来。

我的书房仍和先前一样,书架和书桌,都摆得好好的。我向阿长表明谢意,他说这是他儿子阿宁保管的,并带着骄傲的神情,夸奖阿宁,说他已进了中学,书读得很好。不错,难怪书桌上摆有代数、地理、历史的教本,以及我先前并未留下的,如翻译的短篇小说集那类的书。接着就有一个十六七岁的青年,穿着一身学生制服,走进来向我打招呼,脸上却带着惊奇而又欢喜的样子。唉,谁还能认出这就是我们从小看大的,那个拖鼻涕的看牛孩子呢?

这几年的田租,除了一部分花给阿宁的教育费上,当然还有许多剩下的。我想捐些钱给部队,便讲了出来。你知道,我们部队没有饷,全靠人民养活。阿长只推说日本人捐税很重。我说我这几年最关心的,是打退敌人。顺着这句话,我同他讲国家大事来。

阿长神情很冷静,既不搭话,也没现出什么感动。

我难受起来:“阿长老爹,这用不着你劳多大神,敌人有什么动静,你留心看在眼里。我们这边有人来,你就告诉他……”

阿长老头子现出害怕的神情说:“要是日本人知道了呢?”

阿宁一直带着兴奋的神情在旁听,忍不住插嘴道:“爸爸,我看这没什么要紧的。”

阿长老头子却恶狠狠地骂道:“有你讲的了!出去!”

阿宁脸上显得很痛苦,眼里含着泪。

见他儿子出去,阿长老头子便立即走来拍拍我的肩膀,小声地说:“你的话说得很有道理,只是我儿子在旁,我不好说的,老实说一句,我比谁都要恨日本人些……以后,你们队伍要我做什么,只通知我一个人好了。”

姐姐,我入世太浅,完全受了骗。晚间当我睡着的时候,他就去引日本兵抓我来了。

写到这里,夜袭的弟兄已经回来了,他们这次得到很大的胜利,我没法写下去了。明天再继续吧!

弟弟青牧

七月三日

第三封信

姐姐:

谁放我走的呢?姐姐,你真想不到吧,就是阿长老家伙的儿子阿宁。那一夜,他背叛了父亲,同我一道走了。

这个年轻人,不仅因为救过我,我就格外喜欢他,而是他带来了无限的光明,展现出更年轻的另一代人,即使完全受了敌人的奴化教育,也还心向着祖国。那一夜,我们悄悄地穿过田野,越过小河,走了二十多里路的时候,才敢小声地谈起话来。

我记起在他书桌上摆的那本翻译的短篇小说了。问他道:“你还读别的书没有?”

他连忙回答道:“有的,有的!暗中我们还读了好些书。那些都是学校严厉禁止的。说来真觉得奇怪,他们越禁止,我们就越偷读得热心。我常常做梦都在想,我能到我们中国自由的地方去,那多好呀!……呃,总是找不着门路……现在总算碰着你了!”声音有些兴奋得颤抖起来,“现在请你告诉我,到我们中国人可以自由的地方,还有多远?”

我告诉他不要性急:“这里还是作战区域,不过有我们中国军队的地方,就有自由!”

姐姐,这年轻人到了部队,便受到极大的欢迎,人人都喊他“小英雄”。他高中还没毕业,我主张他再去读书,他不愿意,眼红我们这里武装起来的年轻弟兄。他指着他们说:“我也要像他们一样,要一支手枪,两颗手榴弹。”

现在我写这封信时,他就正坐在我旁边。我写完这封信,递给他读,他快乐得脸红起来,要我附上一笔,说他阿宁问你的好!

弟弟青牧

七月五日

(有删改)

6.下列对文中相关内容的理解与梳理,不正确的一项是(3分)

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.林中伏击的情节中,插入了“我”对过往生活片段的联想,这既舒缓了小说的节奏,又赋予小说象征意味。

B.从“老爹”到“老头子”,再到“老家伙”,称谓变化反映“我”在不同情境与心境下对阿长情感态度的变化。

C.“翻译的短篇小说”在文中出现两次,前后呼应,使情节发展更加合理;同时也表现出阿宁对自由进步的追求。

D.小说以“锻炼”为题,既指“我”在战争生活中获得的人生历练,也指阿宁从放牛娃到革命战士的成长历程。

8.阿宁这一人物在小说中有何作用?请结合文中相关内容简要分析。(6分)

9.小说由“我”写给姐姐的三封信组成,这样处理带来了怎样的文学效果?请谈谈你的理解。(6分)

二、古代诗文阅读(本题共34分)

(一)阅读下面的文言文,完成下面小题。(本题共5小题,20分)

赤壁赋(节选)

苏轼

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声鸣鸣然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望式昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横梁赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

后赤壁赋

苏轼

是岁十月之望,步自雪堂①,将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。

已而叹曰:“有客无酒,有酒无有,月白风清,如此良夜何!”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。”

于是携酒与鱼复游于赤壁之下江流有声断岸千尺山高月小水落石出曾日月之几何而江山不可复识矣予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸②,踞虎豹,登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来。翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。

须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俯而不答。“呜呼!噫嘻!我知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也邪?”道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。

[注]①雪堂:苏轼在黄州所建的新居,离他在临皋的住处不远,在黄冈东面。堂在大雪时建成,画雪景于四壁,故名“雪堂”。②披蒙茸:拨开茂密的乱草。蒙茸,杂乱的丛草。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.于是携酒与鱼/复游于赤壁之下/江流有声断岸千尺/山高月小水落石出/曾日月之几何/而江山不可复识矣

B.于是/携酒与鱼/复游于赤壁之下/江流有声断岸千尺/山高月小/水落石出/曾日月之几何/而江山不可复识矣

C.于是携酒与鱼/复游于赤壁之下/江流有声/断岸千尺/山高月小/水落石出/曾日月之几何/而江山不可复识矣

D.于是/携酒与鱼复游于赤壁之下/江流有声断岸千尺/山高月小水落石出/曾日月之几何/而江山不可复识矣

11.下列对文中加点词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.“既望”是“既”与“望”两个词的组合。“望”即“望日”,通常指农历十五,“既望”指过了望日后的第一天,通常指农历每月十六日。

B.“斗牛”是古代星宿的名称,在中国古代天文学中,星空分为二十八星宿,在北方七宿中,有“斗宿”“牛宿”,文中“斗牛之间”谓天空。

C.“木叶”是中国古代诗歌中常见的意象之一,多指落叶,最早出现在屈原《湘夫人》“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”中。

D.“道士”指道教徒。道教是我国五大宗教之一,发源于中国,东汉时形成,到南北朝时盛行起来。道教奉老子为教祖。

12.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)

A.《赤壁赋》写“客人”对人生短促无常的感叹,从客人的回答中,可以看出其中包含着一种消极的人生观,这是苏轼借客人之口流露出自己当时思想的一个方面。

B.《后赤壁赋》中“山高月小,水落石出”的动态美,与《赤壁赋》中“清风徐来,水彼不兴”的静态美,展现了赤壁景物的多姿多态。

C.《后赤壁赋》中道士化鹤的故事与“羽化而登仙”的道教思想有关,作者借此寄寓对超凡脱俗、自由自在境界的向往。

D.《赤壁赋》写在初秋,《后赤壁赋》时间是孟冬;两篇文章均以“赋”这种文体写记游散文,也都用了主客问答的形式,一样的赤壁,境界却不相同,然而又都具诗情画意。

13.把文中画横线的语句翻译成现代汉语。(8分,每小题4分)

(1)况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麇鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。

(2)反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

14.在《后赤壁赋》中,两位客人都不能跟着“我”到达极高处,那么,我在极高处都看到了哪些风景?请简要说明。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面两首唐诗,完成下面小题。

同水部张员外籍曲江春游寄白二十二舍人①

韩愈

漠漠轻阴晚自开,青天白日映楼台。

曲江②水满花千树,有底忙时不肯来?

早春呈水部张十八员外(其一)

韩愈

天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

[注]①水部张员外籍:唐代诗人张籍,同族兄弟中排行第十八,曾任水部员外郎。白二十二舍人:白居易,排行二十二,曾任中书舍人。②曲江:位于唐代京城东南角,为游览胜地,遗址在今陕西西安东南部。

15.下列对这两首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.第一首诗除了倾诉自己和友人对春天的喜爱之外,也有惋惜和埋怨白居易爽约的意思。

B.第一首诗结构有新意,打破绝句第三句便“转”的规律,三句写景,第四句陡然一问作结。

C.“草色遥看近却无”,描摹出似有却无的色彩,与“烟柳满皇都”意境相同,空处传神。

D.第二首诗“最是一年春好处”转折,交代一年之计在于春,而春天的最好处却又在早春。

16.有学者认为,唐代诗人非常理解自然的价值,并善于从亲近自然中获得美感、幸福感。请结合韩愈这两首诗谈谈你对此的理解。(6分)

(三)名句默写(本题共3小题,5分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(每空1分,共5分)

(1)苏轼在《赤壁赋》中表现了豁达的宇宙观和人生观,其中从事物变化的角度来观察天地万物的句子是“ , ”。

(2)《登泰山记》中,“ , ”两句与杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”有异曲同工之妙,写出了日观峰以西诸山在晨曦的映照下红白错杂,都似弯腰俯首,显得矮小。

(3)韩愈在《师说》中,对老师的作用进行了清晰的概括,即“ ”。

三、课内知识检测(本题21分)

18.下列加点词的解释有两处错误的一项是(3分)

A.①举酒属客(劝请) ②其远古刻尽漫失(模糊) ③金石可镂(雕刻) ④磴几不可登(石阶)

B.①而吾与子之所共适(适应) ②声非加疾也(劲疾) ③而半山居雾若带然(环绕) ④去来江口守空船(来来回回)

C.①又闻此语重唧唧(叹息) ②稍见云中白若樗蒱数十立者(稍微) ③爱而不见,搔首踟蹰(喜爱) ④正襟危坐(高)

D.①纵一苇之所如(往,到) ②枉用相存(问候、探望) ③采之欲遗谁(遗留) ④使快弹数曲 (快速)

19.下列句子中加点词语的用法分类正确的一项是(3分)

①月明星稀,乌鹊南飞 ②舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇 ③栗深林兮惊层巅 ④顺流而东也 ⑤不耻相师 ⑥云青青兮欲雨 ⑦小学而大遗 ⑧侣鱼虾而友麋鹿 ⑨廉颇老矣,尚能饭否 ⑩是故圣益圣,愚益愚

A.①\②③\④⑥⑨\⑤⑧\⑦⑩ B.①④\②③\⑥⑨\⑤⑧\⑦⑩

C.①④\②③⑧\⑥⑨\⑤\⑦⑩ D.①\②③⑤⑧\④⑥⑨\⑦⑩

20.下列各项归类中全部含有通假字的一组是(3分)

①契阔谈讌 ②列缺霹雳 ③多平方,少圜 ④恍惊起而长嗟 ⑤须臾成五采 ⑥金就砺则利 ⑦冯虚御风 ⑧说怿女美

A.①②③④ B.②③⑤⑥ C.④⑤⑥⑦ D.②③⑦⑧

21.下列句中加点词有相同意义和用法的一项是(3分)

A.①而耻学于师 ②此非孟德之困于周郎者乎 ③善假于物也 ④俟我于城隅

B.①古之学者必有师 ②郯子之徒 ③不知东方之既白 ④凌万顷之茫然

C.①余以乾隆三十九年十二月 ②自唐显庆以来 ③輮以为轮 ④作《师说》以贻之

D.①目遇之而成色 ②扣舷而歌之 ③蟹六跪而二螯 ④侣鱼虾而友麋鹿

22.下列文言特殊句式分类正确的一项是(3分)

①何为其然也? ②崖限当道者 ③月出于东山之上 ④是造物者之无尽藏也 ⑤凌万顷之茫然 ⑥蚓无爪牙之利,筋骨之强 ⑦不拘于时 ⑧句读之不知,惑之不解 ⑨况吾与子渔樵于江渚之上 ⑩此非孟德之困于周郎者乎?

A.①⑧⑩/②⑤/③⑥/④⑦/⑨ B.①⑧/②⑤⑥/③⑨/④/⑦⑩

C.①⑧/②⑥/③④⑦/⑤⑨/⑩ D.①⑩/②⑤⑥ /③⑦⑨/④⑧

23. 下列句子中,加点词的意义和用法不同于其他三项的一项是(3分)

A.四十五里,道皆砌石为磴 B.道少半,越中岭

C.古时登山,循东谷入,道有天门 D.是日观道中石刻

24.下列有关文学文化常识的表述,不正确的一项是(3分)

A.白居易是中唐时期的现实主义诗人,“新乐府运动”的倡导者。他主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,语言通俗易懂,著有《白氏长庆集》。

B.济阳县地处省会济南东北20公里,因其位于济水之南而得名,而蒙阴县因位于蒙山之南而得名。

C.“六艺”指《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》六种经书,也可指礼、乐、射、御、书、数这六种技艺。“六艺经传皆通习之”中的“六艺”即指前者。

D.古代男子20岁成人,举行“冠礼”,称为“弱冠”,女子则在15岁成人,举行“笄礼”,盘发插笄,表示成年,可以出嫁,称为“及笄”。

四、作文。(60分)

25.阅读下面材料,根据要求作文。

材料一 《诸葛亮传》裴松之注引《襄阳记》:“儒生俗士,岂识时务?识时务者,在乎俊杰。此间自有卧龙、凤雏。”意思是能认清形势、了解时代潮流者,才是杰出人物。

材料二 面对中国的没落,胡适曾经引用易卜生的话说:有时候,我觉得这个就像大海上翻了船,最紧要的是救出我自己,看起来很自私,但有时恰是这种自救,长出了天下大公的龙种。

材料三 著名作家严歌苓说:英雄总是“不识时务”。

当今的时代,风起云涌;当今的潮流,洋洋大观。我们该怎么面对?请结合以上关于“识时务”的材料写一篇文章,谈谈你的理解和思考。

要求:选好角度,确定立意;自拟标题,明确文体,不得写成诗歌;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

义乌市青岩书院2023-2024学年第一学期

高一12月月考检测

语文试卷答案

1.D 文中提到“许多北极动物同样起源于青藏高原”,意思是说许多北极动物和豹亚科一样,都是起源于青藏高原,而D项“北极动物是指起源于青藏高原的动物”的表述错在忽略了“许多”这一限制性词语,因为不是所有北极动物都是起源于青藏高原的动物,以偏概全。

2.B “由于”强加因果,北纬30°附近的大面积干旱是受到了“行星风系”的影响,而不是“青藏高原”的影响,青藏高原并未造成世界上同纬度地区其他地方“降雨骤减”。

3.C A选项——“土层堆积厚度进一步增加”于文无据,无中生有。B选项——“大兴安岭以东地区”属于第三阶梯,而不是“大兴安岭”属于。D选项——“因此”强加因果,前后分列两段,不构成因果关系。

4.第一问(2分):东部季风区高温多雨。第二问(2分):影响大气循环;东亚季风被“抽吸”进入大陆,带来充沛的水汽,形成大量降水。

5.(4分)①科学性:在介绍科学知识的过程中,运用较多的科学术语和科学研究成果;②逻辑性:从根本成因到后续影响,主次分明,逻辑清晰;③严谨性:对关于科学判断的陈述加以适当界定,列出关键数字,更加精准;④通俗性:深入浅出,通俗易懂,运用打比方等手法,将青藏高原的特点等专业性内容生动形象地呈现。

每答出一点给1分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

6.C。 “我”在被阿宁营救后, 安全回到部队才开始给姐姐写第一封信的。

7. A。“我”对过往生活的联想并不能赋予小说象征意味。

8. ①阿宁出手解救“我”,从而推进了情节的发展变化。 ②“我”的形象在阿宁的衬托下更为鲜明, 阿长、阿宁父子也在对比中凸显差别。③通过阿宁和对阿宁一家的叙说,揭示了沦陷区百姓被压迫、奴役的生活,勾勒了人物活动的背景。④阿宁是更年轻的另一代人,他的觉悟和成长,象征抗战精神的接续,丰富了小说的内涵和意义。

9. ①采用书信形式, 贴合动荡不安、亲人离散的抗战背景, 真实还原“我”的战斗生活。②省去许多不必要的叙述交代, 使叙事更加集中。③可直诉内心感受,引发读者的代入感和共鸣, 也增添了小说的抒彩。④书信呈现的断续状态,形成许多悬念与留白,可激发阅读兴趣,引人遐思。

10.C 【解析】句意:就这样携带着酒和鱼,再次到赤壁的下面游览。江水发出声响,陡峭的江岸高峻直耸千尺。山峦很高,月亮显得小了;水位降低礁石露了出来。才相隔多少时日啊,上次游览所见的江景山色便再也认不出来了!“江流有声”和“断岸干尺”结构一致,前后断开,排除ABD。

11.B “谓天空”错误,文中就是指“斗宿”“牛宿”之间。

12.B “‘山高月小,水落石出’的动态美,与《赤壁赋》中‘清风徐来,水彼不兴’的静态美”错误,“山高月小”是静态,“水落石出”是动态,“清风徐来”是动态,“水彼不兴”是静态,两句话都是动静结合。

13.(1)何况我与你在江边的水渚上捕鱼砍柴,以鱼虾为伴,以麋鹿为友,(我们)驾着这一叶小舟,举起杯盏相互劝酒。

得分点:“渔樵”,捕鱼砍柴;“侣”,以……为伴;“友”,以……为友;“属”,劝酒。

(2)返回岸边登上小船,纵船到江心,任凭小船漂到什么地方,就在什么地方歇息。

得分点:“反”,同“返”,返回;“乎”,于,到;“中流”,江心;“休”,歇息。

14.①险峻的山岩和兽形的怪石,②遒劲的树枝和纷乱的野草,③水神冯夷的深宫(幽深浩渺的江面)。

参考译文:

后赤壁赋·苏轼

这一年十月十五日,我从雪堂步行出发,准备回临皋亭。有两位客人跟随着我,一起走过黄泥坂。这时霜露已经降下,树叶全都脱落,人影映在地上,抬头望见明月高悬,环顾周围,心里十分快乐,于是边走边吟诗,相互酬答。

过了一会儿(不觉)叹惜道:“有了客人却没有酒,有了酒却没有菜肴;月色皎洁,清风吹拂,这样美好的夜晚,怎么度过呢!”一位客人说:“今天傍晚,我撒网捕到了鱼,(这鱼)大嘴巴、细鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼。不过,到哪里去弄到酒呢?”我回家和妻子商量办法。妻子说:“我有几斗酒,保藏了很久,为了应付您的不时之需。”

就这样携带着酒和鱼,再次到赤壁的下面游览。江水发出声响,陡峭的江岸高峻直耸千尺。山峦很高,月亮显得小了;水位降低礁石露了出来。才相隔多少时日啊,上次游览所见的江景山色便再也认不出来了!我就撩起衣襟上岸,踏着险峻的山岩,拨开纷乱的野草,蹲在虎豹形状的怪石上,又不时拉住形如虬龙的树枝,攀到高高的鹘鸟栖宿的高巢,向下望水神冯夷的深宫。两位客人都不能跟着我到这个极高处,我高声长啸,草木被震动,高山与我共鸣,深谷响起了回声,大风刮起,波浪汹涌。我也觉得忧愁悲哀,感到恐惧而静默屏息,觉得这里令人畏惧,不可久留。返回岸边登上小船,纵船到江心,任凭小船漂到什么地方,就在什么地方歇息。这时快到半夜,望望四周,觉得非常冷清寂寞。正好有一只鹤,横穿江面从东边飞来,翅膀像车轮大小,尾部的黑羽如同黑裙子,身上的白羽如同洁白的衣衫,戛然长鸣一声,擦过我们的船向西飞去。

过了一会儿,客人离开了,我也(沉沉)睡去。梦见一位道士,穿着羽毛编织成的衣裳,轻快地走来,走过临皋亭的下面,向我拱手作揖说:“在赤壁的游览快乐吗?”我问他的姓名,他低头不回答。“噢!哎呀!我知道你了!昨天夜晚,边飞边叫经过我船上的,不就是你吗?”道士回头笑了,我也忽然惊醒。开门一看,却看不到他在什么地方。

15.C C。 “与‘烟柳满皇都’意境相同”错误,“草色遥看近却无”写草沾雨后的景色。以远看似有 ,近看却无 ,描画出了初春小草沾雨后的朦胧景象。“烟柳满皇都”描写的是烟柳满城的暮春景色。一个淡雅朦胧,一个明媚艳丽。二者意境不同。

16.①第一首:雨后天晴,青天,太阳、楼台、花树,倒映“曲江水满”中,曲江春天的自然之美令人陶醉,给人以美的享受。 ②第二首:早春草色充满生机,诗人心生喜悦;滋润如酥的春雨又添朦胧之美,远胜满城烟柳,给人带来似有却无艺术美,一年之中最好的时节是在早春,给人无穷的美感趣味。

【解析】《同水部张员外籍曲江春游寄白二十二舍人》开篇描写天气的变化,淡淡阴霾散尽,显出了蓝天白日,碧空如洗,同楼台相映成画。第三句用曲江、江水、花树等意象描绘了雨后曲江两岸的美丽景色,表达诗人对江边美景的赞美之情。

《早春呈水部张十八员外》首句描写初春小雨,以“润如酥”来形容它的细滑润泽。第二句紧承首句,写草沾雨后的景色。以远看似青 ,近看却无 ,描画出了初春小草沾雨后的朦胧景象。三、四句与暮春景色相比,早春的小雨和草色是一年春光中最美的东西,远远超过了烟柳满城的衰落的晚春景色。表达对初春景色的赞美。

17.(1)盖将自其变者而观之 则天地曾不能以一瞬

(2)绛皓驳色 而皆若偻

(3)传道受业解惑

18.D【详解】A。正确。B。“适”:享受。 “居”:停留。 “去来”:偏义复词,走了以后。C。“稍”:逐渐。 “爱”:通“薆”,躲藏。 “危”:端正。D。“遗”:赠送。 “快”:尽情、畅快。

19.A 【详解】①“南”:名词作状语,向南。②“舞”:使动用法,使跳舞。③“栗”:使动用法,使……战栗。④“东”:名词作动词,向东进发,东下。⑤“耻”:意动用法,以……为耻。⑥“雨”:名词作动词,下雨。⑦“小”:形容词作名词,小的方面。⑧“侣”:意动用法,以……为伴侣。⑨“饭”:名词作动词,吃饭。⑩“圣”:形容词作名词,圣人。

①名词作状语/②③使动用法/④⑥⑨名词作动词/⑤⑧意动用法/⑦⑩形容词作名词。

20.D【详解】①讌,通“宴”。②列,通“裂”。③圜,通“圆”。④没有通假字。⑤采,通“彩”。句意:一会儿又变成五颜六色的。⑥没有通假字。⑦冯,通“凭”。⑧说,通“悦”。排除④⑥。

21.D【详解】A。“于”:介词,向;表被动,被;介词,从;介词,在。句意:却以向老师学习为耻。这不是曹孟德被周郎困住的地方吗?善于假借外物罢了。约我等在城角旁。B。“之”:助词,的;代词,这些或那些;助词,用在主谓之间,取消句子独立性;助词,是宾语前置的标志。句意:古代求学的人必定有老师。郯子这些人。不知不觉天边已经显出白色(指天明了)。越过苍茫万顷的江面。C。“以”:介词,在;助词,表示时间的界线;动词,把;连词,来。句意:我在乾隆三十九年十二月。是从唐朝显庆年间以来的。以火烘木,使其弯曲。写这篇《师说》来赠送他。D。“而”:表承接;表修饰;表并列;表并列。句意:眼睛看到了就成为景色。/用手叩击着船舷,应声高歌。/蟹有六只脚和两只鳌。/与鱼虾作伴,与麋鹿为友。

22.B【详解】①宾语前置句,正常语序为:为何其然也? 句意:为什么箫声会这么悲凉呢?②定语后置句,正常语序为:限当道崖。句意:像门槛一样挡在路上的山崖。③状语后置句,正常语序为:月于东山之上出。句意:月亮从东山上升起。④判断句,“也”表判断。句意:是这是大自然(恩赐)的没有穷尽的宝藏。⑤定语后置句,正常语序为:凌茫然万顷。句意:越过茫茫的广阔江面。⑥定语后置句,正常语序为:蚓无利爪牙,强筋骨。句意:蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨。⑦被动句,“于”表被动。句意:不受时俗限制。⑧宾语前置句,正常语序为:不知句读,不解惑。句意:不了解句子停顿,不理解疑难问题。⑨状语后置句,正常语序为:况吾与子于江渚之上渔樵。句意:何况我和你在江中的小岛上捕鱼砍柴⑩被动句,“于”表被动。句意:这不正是曹操被周瑜围困的地方吗?

①⑧宾语前置句;②⑤⑥定语后置句;③⑨状语后置句;④判断句;⑦⑩被动句。

23. B 解析 B项为动词,A、C、D三项均为名词。

24.B【详解】B。 “济阳县……因其位于济水之南而得名”错误,应该是位于济水之北而得名,“水之南”为阴,“水之北”为阳;“蒙阴县因位于蒙山之南而得名”错误,应该是位于蒙山之北而得名,古代“山南水北谓之阳,反之谓之阴”,所以蒙山的背面才叫阴。

25.

这是一道颇有思辨色彩的作文题。“识时务”为材料关键词,也是写作的核心。

材料一提供了“识时务”的解释—“能认清形势、了解时代潮流”,作出一般性定位。此处的“时务”是中性的,也就是所处时代的客观形势。而诸葛亮了解天下大势,“隆中一对足千秋”,并为时所用,成为一代名相。

材料二提供了的另一种情形,这里的“识时务”是特指在没落、腐朽的形势下,明哲保身的同时,又肩负创造、重建的重任。

材料三引用知名作家的话,指出“英雄总是“不识时务”,与材料一是相对的。运用基本的辩证思维可知,此句中的“时务”应是指错误的形势、不当的潮流,而“英雄”能逆流而上,不愿随波逐流,这是洁身自好,也是无声呐喊,更是以自己所作所为矫正世俗、引领方向的担当。

写作提示语中,“结合以上关于识时务的材料”确定了写作的核心。“当今的时代,风起云涌;当今的潮流,洋洋大观”,则提供了“时务”的正面解读(新时代的发展潮流,社会前进的趋势),“我们该怎么面对”则意味着写作的主体性和现实性,要求考生具有时代意识,思辨意识,结合当前社会形势,联系个人实际,不宜过多地讲述历史堆砌名人事例,而是要切实地面对现实。

在实际写作过程中,此题难度是较大的。首先在于“时务”具有双面性,而“识时务”也就具有两重性,于是就有了“二二得四”的多样立意。

还有个难点是:行文时最好写几则材料?根据题目的“结合材料”的要求可知,选择其一深入挖掘,或者结合几则材料辩证思考,均符合要求。但要理清思路,找到材料间的逻辑,而不宜无机罗列三则材料的要点,而各写几百字。

同课章节目录