重庆市部分学校2023-2024学年高二上学期期末联合检测语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 重庆市部分学校2023-2024学年高二上学期期末联合检测语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-15 19:35:00 | ||

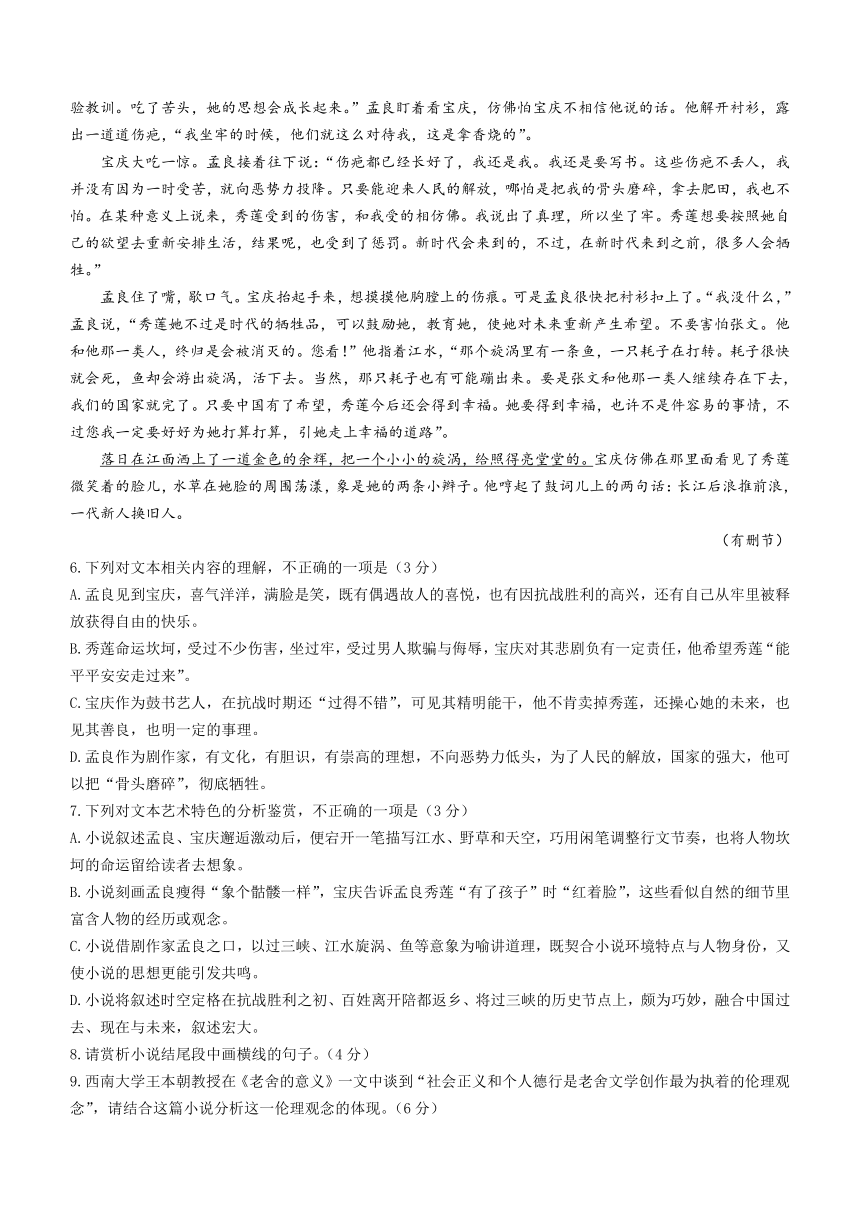

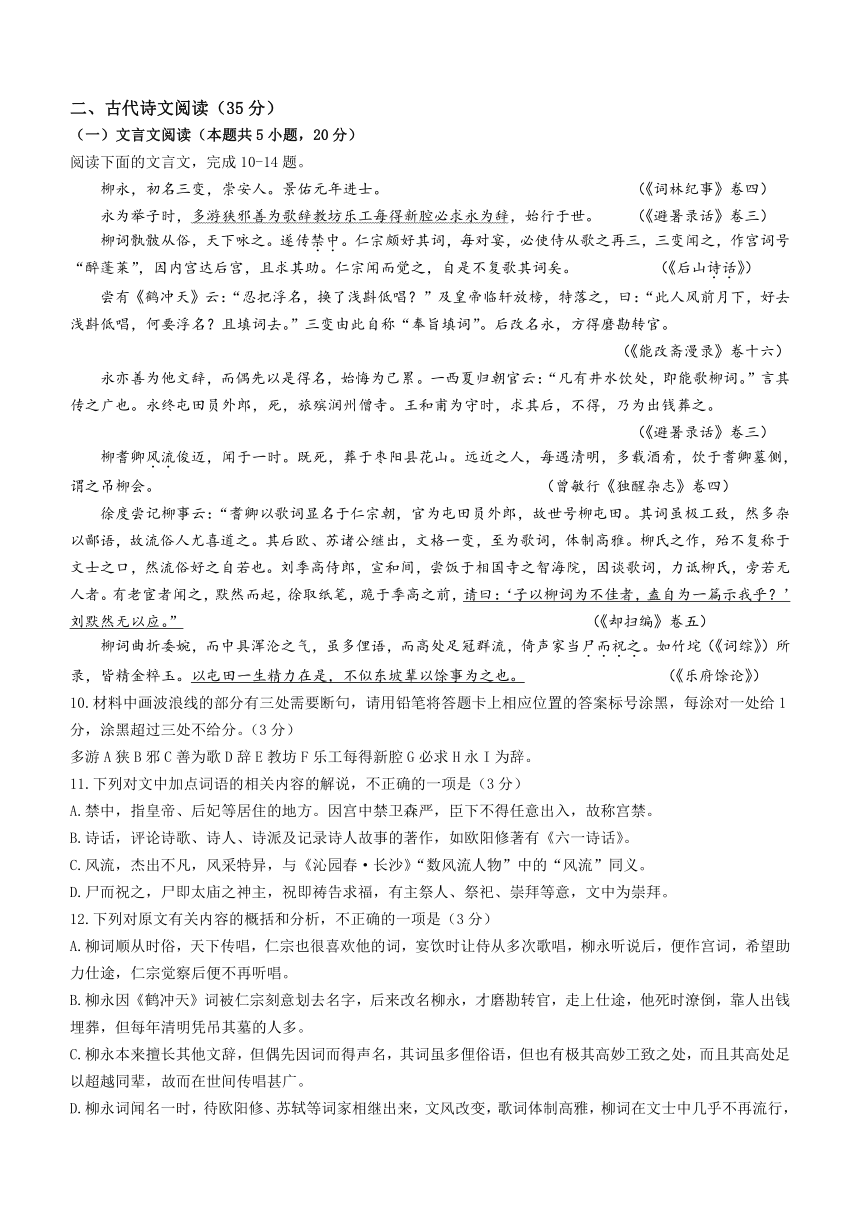

图片预览

文档简介

重庆市部分学校2023-2024学年高二上学期期末联合检测

语 文

语文测试卷共8页,满分150分。考试时间150分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1-5题。

中国艺术精神及其审美理想,如果我们可以用一个词来概括,那就是“温柔敦厚”。当然,也可以说这是以偏概全。除了“温柔敦厚”,中国艺术里也有很多其他风格,比如说还有“怒目金刚”式的。但是我这里指的主要是一种艺术理想。中国的一种最理想化的、达到最高理想境界的作品通常体现出“温柔敦厚”的艺术风格。

中国艺术“温柔敦厚”风格是如何形成的?儒家道家,一动一静,组成了中国艺术的“温柔敦厚”。

第一个层面是政教的态度,“温柔敦厚”有一种道德评价。你讲一件艺术品,比如一首诗“温柔敦厚”的话,里面包含着一种道德评价,是一种政教的态度。这是中国艺术精神自先秦以来一脉相承的态度,这就是所谓的“乐通伦理”“文以载道”。比如说《诗经·毛诗序》里对于诗歌的主题就有如此的界定:“经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。”孔子也说:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪。’”(《论语·为政》)意思就是说,《诗》三百篇的那种情感和情调都是“无邪”的,即在道德上是非常纯洁的。我们去阅读《诗经》,确实有这样的感觉。虽然这其中也有些哀怨、矛盾、冲突,但总的来说其风格都是非常敦厚和温柔的。所以对于自然万物,中国艺术精神总是忘不了有一种道德评价。例如中国人在审美方面经常喜欢用玉来打比方,君子比德于玉。这种用玉来比喻,就是一种道德评价。中国人对自然界万物的评价之中,对于玉是最为珍视的和最珍贵的。所谓“冰清玉洁”。中国很多人都把玉作为他的名称,比如《红楼梦》里贾宝玉和林黛玉。凡是中国人的审美理想中都有一种把玉推崇到极高的境界的倾向。专门有人写过这方面的文章,研究中国人为什么如此看重玉。其实,玉的价值算起来并不如钻石。西方人非常重视钻石,西方人对玉石的评价肯定不如钻石那么高,但是在中国人看来却相反。中国人对于玉的评价实际上是一种道德评价。对于自然界万物如花木、石头、山川等的评价在中国人心目中都有一种道德评价。孔子“见大水必观”,对于大江、大海、大河,孔子是一定要去看的。他的这种“看”就是用一种道德的眼光去看。

这种思想在儒家是这样,在道家来说也是如此。玉在道教徒心目中也是具有很崇高的地位的,他们的头饰、腰带上都镶嵌着玉,只是道家对于“道”和“德”的理解和儒家有所不同。但是无论是儒家还是道家,他们对于人的德性均是很看重的,而且把艺术看作是对人道德的一种熏陶方式,或者说是看作一种做人(成人)的方式。孔子说:“兴于诗,立于礼,成于乐。”(《论语·泰伯》)诗和乐最后都是导向成人的。中国有所谓“文如其人”“诗如其人”“画如其人”或者“字如其人”等等这样的说法,这些都包含有一种政教的态度在里面。就是诗歌、艺术、审美等都不是为了它本身,它本身是没有什么的,最主要的方面是可以通过这些东西使人获得一种修养,在人性方面获得一种丰满。这是第一个层次。

第二个层次就是一种“静观”的态度。政教的态度是动态的,就是要培养人向善,把人熏陶为真正的君子。“静观”的态度表现在中国艺术标榜的那种理想:清高、脱俗、质朴、天真。中国艺术特别推崇这样一种“出污泥而不染”的状态。例如《庄子》中说:“夫虚静恬淡寂寞无为者,万物之本也。”(《庄子·天道》)“素朴而天下莫能与之争美。”(《庄子·刻意》)道家强调素朴、虚静恬淡、寂寞无为,认为这是万物之本。佛家和道家在这方面是相同的。又如司空徒对于诗“落花无言,人淡如菊”等这样赞誉的描述,都是达到了美的极致的。儒家也是这样,比较强调静观、强调内心平静且没有冲动,如孔子讲:“乐而不淫,哀而不伤”,还有“怨而不怒”。“乐而不淫”是说快乐但不放纵,“哀而不伤”是悲哀而不到伤神的地步,“怨而不怒”指你埋怨可以,但是不要愤怒。强调要把握好“度”“中庸”“中和”,这是“温柔敦厚”的要求。你的情感表达是可以的,但是要求温柔敦厚。

所以无论是儒家、道家、佛家,他们都是崇尚于“静”,强调内心的平静。以静为美,达到了它的极致就有它的表现。儒家的“静”是一种“温静”,这是从儒家的“中和”的伦理观得出来的,认为美的极致就是一种“温静”;道家的“静”是一种“虚静”,这是从道家的“天道无为”的自然观得出来的;佛家从“空寂”的人生观得出来的“静”是一种“寂静”。我将其称为儒、道、佛的“三静”——温静、虚静和寂静。三家均体现出一种静观的态度。这种静观的态度和政教的态度结合在一起形成了中国传统的审美理想和精神,这就是温柔敦厚。

(摘编自邓晓芒《中西艺术精神比较》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.“温柔敦厚”的艺术风格是中国艺术精神及其审美理想,中国艺术作品虽然其他风格也多,但往往并非最理想的。

B.中国艺术精神包含一种政教态度,强调“乐通伦理”“文以载道”,以至于看待自然万物,也有一种道德评价。

C.儒家道家虽对于道德的理解有所不同,但二者都很看重人的德性,而且把艺术审美看作一种做人或成人的方式。

D.“温柔敦厚”这种中国艺术精神深刻影响了儒家和道家,因此二者都比较强调静观、强调内心平静且没有冲动。

2.下列对原文论证的相关分析,正确的一项是(3分)

A.文章举《红楼梦》里贾宝玉和林黛玉的例子,意在指出中国艺术精神对自然万物有一种道德评价。

B.文章以中西方对玉石与钻石的价值作比对,意在指出中国人对于玉的评价实际上是一种道德评价。

C.文章采用总分总的论证结构,从儒家政教的态度和道家静观的态度分析了温柔敦厚这风格的形成。

D.文章引用司空徒“落花无言,人淡如菊”的句子,意在证明佛家和道家对极致之美有相同的认识。

3.根据材料内容,下列不属于“温柔敦厚”的一项是(3分)

A.桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮!无食桑葚。(《诗经·氓》)

B.一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。(杜牧《过华清宫绝句三首·其一》)

C.今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月。(柳永《雨霖铃》)

D.精卫衔微木,将以填沧海。刑天舞干戚,猛志固常在。(陶渊明《读山海经·其十》)

4.从儒家来看,艺术追求“温柔敦厚”有哪些原因?请简要概括。(4分)

5.下面鲁迅的这个说法,是否与邓晓芒的观点矛盾?请结合文本材料谈谈你的认识。(6分)

鲁迅说:“自己放出眼光看过较多的作品,就知道历来的伟大的作者,是没有一个浑身是静穆的。”

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6-9题。

鼓书艺人(节选)

老舍

宝庆沿着江岸,慢慢地踱着,想心事。没走几步,有人拍他的肩膀。一回头,高兴得大眼圆睁。面前站着剧作家孟良。喜气洋洋,满脸是笑。他瘦极了,象个骷髅一样,原来刚放出来不久。

“胜利了,”他笑着说,“所以他们就放了我。您问我是怎么出来的,但是我觉得更重要的是要弄清楚,他们是怎么把我弄进去的。”

宝庆点了点头。“我一直不懂他们为什么要抓您,您有什么罪?我想要救您,可是谁都不肯说您到底关在哪儿。”“我知道。朋友们都替我担心,不过倒是那些把我抓进监牢的人应该担心……他们的日子不长了——”

他俩都没说话。宝庆想着孟良遇到的这番折磨。静静流去的江水,野草的芬芳气息和晴朗的天空,使他们的心绪平静了下来。

宝庆要孟良看看秀莲。他红着脸,告诉孟良她已经有了孩子。孟良并不觉得有什么奇怪。他说:“我以后再去看她,可怜的小东西。她跟我一样,也坐了牢。我坐的是真正的牢,她坐的是精神上的牢。”

宝庆叹了口气。“八年抗战,兵荒马乱的,象我这么个艺人,也就算走运,过得不错了。只有秀莲,她真成了我的心病了。”“我明白,”孟良站起来,伸了伸腿。“好二哥,您的行为总是跟着潮流走,不过您不自觉罢了。”

“您打个比方给我听听。”

“您不肯卖她,就是个很好的例子。不过那并不是您的主意。时代变了,您也得跟着变。嫂子觉着买卖人口算不了什么,因为时代还没有触动她。今天还有很多人,没有受到时代的触动。嫂子常说的那句话,‘既在江湖内,都是苦命人。’八百年前就有人说过了。可她还在说,仿佛挺新鲜。您看,您就比她进步,您走在她头里。”

“看这条江水里,”孟良接着说,“有的鱼会顺着江水游,有的鱼就只知道躲在石头缝里,永远一动也不动。”“是有这样的鱼。”宝庆说。

“嫂子一动也不动。您向前进了,知道买卖人口不对。不过您也只前进了一点儿。在其他方面,您又成了个趴在石头缝里的鱼,一动也不动。您不愿意承认秀莲需要爱情,所以您就不能给她引道儿。秀莲需要爱情,得不到就苦恼。她第一个碰到的男人,就骗了她……她以为那就算是爱情。爱情和情欲不容易分清,是您把张文介绍给她的……结果呢,您用了一套手腕去对付她,就跟您平日对付同行的艺人那样,这就糟了嘛。您打了败仗,是因为您不懂得时代已经变了。秀莲挺有勇气,想闯一闯,可是闯得头破血流,受到了自然规律的惩罚。二哥呀,您跟她都卷进了旋涡。”孟良用手指头指着江心的旋涡。

宝庆往前探了探身子,想仔细瞧瞧飞逝而去的江水。“我希望她能平平安安走过来。”

“明儿我们就要过三峡了,”孟良说,“险滩多得很。有经验的领航,能够平平安安地把一只船带出最最危险的险滩。所以我早就说,要送秀莲去上学。等她有了知识和经验,也许就不会在人生的大旋涡里,迷失方向了。”

沉默了好一会儿,宝庆问:“您以为,要是秀莲在那个学校里上了学,就不会惹出麻烦来了吗?”

“任何时代,任何地方都会发生恋爱悲剧,”孟良说,“不光秀莲如此。有了知识和经验,对她会有些帮助,但是不能保证一定不发生悲剧。您不要以为秀莲生了个孩子,就一切都完了,她这次恋爱的本身,也是一次经验教训。吃了苦头,她的思想会成长起来。”孟良盯着看宝庆,仿佛怕宝庆不相信他说的话。他解开衬衫,露出一道道伤疤,“我坐牢的时候,他们就这么对待我,这是拿香烧的”。

宝庆大吃一惊。孟良接着往下说:“伤疤都已经长好了,我还是我。我还是要写书。这些伤疤不丢人,我并没有因为一时受苦,就向恶势力投降。只要能迎来人民的解放,哪怕是把我的骨头磨碎,拿去肥田,我也不怕。在某种意义上说来,秀莲受到的伤害,和我受的相仿佛。我说出了真理,所以坐了牢。秀莲想要按照她自己的欲望去重新安排生活,结果呢,也受到了惩罚。新时代会来到的,不过,在新时代来到之前,很多人会牺牲。”

孟良住了嘴,歇口气。宝庆抬起手来,想摸摸他胸膛上的伤痕。可是孟良很快把衬衫扣上了。“我没什么,”孟良说,“秀莲她不过是时代的牺牲品,可以鼓励她,教育她,使她对未来重新产生希望。不要害怕张文。他和他那一类人,终归是会被消灭的。您看!”他指着江水,“那个旋涡里有一条鱼,一只耗子在打转。耗子很快就会死,鱼却会游出旋涡,活下去。当然,那只耗子也有可能蹦出来。要是张文和他那一类人继续存在下去,我们的国家就完了。只要中国有了希望,秀莲今后还会得到幸福。她要得到幸福,也许不是件容易的事情,不过您我一定要好好为她打算打算,引她走上幸福的道路”。

落日在江面洒上了一道金色的余辉,把一个小小的旋涡,给照得亮堂堂的。宝庆仿佛在那里面看见了秀莲微笑着的脸儿,水草在她脸的周围荡漾,象是她的两条小辫子。他哼起了鼓词儿上的两句话:长江后浪推前浪,一代新人换旧人。

(有删节)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)

A.孟良见到宝庆,喜气洋洋,满脸是笑,既有偶遇故人的喜悦,也有因抗战胜利的高兴,还有自己从牢里被释放获得自由的快乐。

B.秀莲命运坎坷,受过不少伤害,坐过牢,受过男人欺骗与侮辱,宝庆对其悲剧负有一定责任,他希望秀莲“能平平安安走过来”。

C.宝庆作为鼓书艺人,在抗战时期还“过得不错”,可见其精明能干,他不肯卖掉秀莲,还操心她的未来,也见其善良,也明一定的事理。

D.孟良作为剧作家,有文化,有胆识,有崇高的理想,不向恶势力低头,为了人民的解放,国家的强大,他可以把“骨头磨碎”,彻底牺牲。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.小说叙述孟良、宝庆邂逅激动后,便宕开一笔描写江水、野草和天空,巧用闲笔调整行文节奏,也将人物坎坷的命运留给读者去想象。

B.小说刻画孟良瘦得“象个骷髅一样”,宝庆告诉孟良秀莲“有了孩子”时“红着脸”,这些看似自然的细节里富含人物的经历或观念。

C.小说借剧作家孟良之口,以过三峡、江水旋涡、鱼等意象为喻讲道理,既契合小说环境特点与人物身份,又使小说的思想更能引发共鸣。

D.小说将叙述时空定格在抗战胜利之初、百姓离开陪都返乡、将过三峡的历史节点上,颇为巧妙,融合中国过去、现在与未来,叙述宏大。

8.请赏析小说结尾段中画横线的句子。(4分)

9.西南大学王本朝教授在《老舍的意义》一文中谈到“社会正义和个人德行是老舍文学创作最为执着的伦理观念”,请结合这篇小说分析这一伦理观念的体现。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10-14题。

柳永,初名三变,崇安人。景佑元年进士。 (《词林纪事》卷四)

永为举子时,多游狭邪善为歌辞教坊乐工每得新腔必求永为辞,始行于世。 (《避暑录话》卷三)

柳词骫骳从俗,天下咏之。遂传禁中。仁宗颇好其词,每对宴,必使侍从歌之再三,三变闻之,作宫词号“醉蓬莱”,因内宫达后宫,且求其助。仁宗闻而觉之,自是不复歌其词矣。 (《后山诗话》)

尝有《鹤冲天》云:“忍把浮名,换了浅斟低唱?”及皇帝临轩放榜,特落之,曰:“此人风前月下,好去浅斟低唱,何要浮名?且填词去。”三变由此自称“奉旨填词”。后改名永,方得磨勘转官。

(《能改斋漫录》卷十六)

永亦善为他文辞,而偶先以是得名,始悔为己累。一西夏归朝官云:“凡有井水饮处,即能歌柳词。”言其传之广也。永终屯田员外郎,死,旅殡润州僧寺。王和甫为守时,求其后,不得,乃为出钱葬之。

(《避暑录话》卷三)

柳耆卿风流俊迈,闻于一时。既死,葬于枣阳县花山。远近之人,每遇清明,多载酒肴,饮于耆卿墓侧,谓之吊柳会。 (曾敏行《独醒杂志》卷四)

徐度尝记柳事云:“耆卿以歌词显名于仁宗朝,官为屯田员外郎,故世号柳屯田。其词虽极工致,然多杂以鄙语,故流俗人尤喜道之。其后欧、苏诸公继出,文格一变,至为歌词,体制高雅。柳氏之作,殆不复称于文士之口,然流俗好之自若也。刘季高侍郎,宣和间,尝饭于相国寺之智海院,因谈歌词,力诋柳氏,旁若无人者。有老宦者闻之,默然而起,徐取纸笔,跪于季高之前,请曰:‘子以柳词为不佳者,盍自为一篇示我乎?’刘默然无以应。” (《却扫编》卷五)

柳词曲折委婉,而中具浑沦之气,虽多俚语,而高处足冠群流,倚声家当尸而祝之。如竹垞(《词综》)所录,皆精金粹玉。以屯田一生精力在是,不似东坡辈以馀事为之也。 (《乐府馀论》)

10.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

多游A狭B邪C善为歌D辞E教坊F乐工每得新腔G必求H永I为辞。

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.禁中,指皇帝、后妃等居住的地方。因宫中禁卫森严,臣下不得任意出入,故称宫禁。

B.诗话,评论诗歌、诗人、诗派及记录诗人故事的著作,如欧阳修著有《六一诗话》。

C.风流,杰出不凡,风采特异,与《沁园春·长沙》“数风流人物”中的“风流”同义。

D.尸而祝之,尸即太庙之神主,祝即祷告求福,有主祭人、祭祀、崇拜等意,文中为崇拜。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.柳词顺从时俗,天下传唱,仁宗也很喜欢他的词,宴饮时让侍从多次歌唱,柳永听说后,便作宫词,希望助力仕途,仁宗觉察后便不再听唱。

B.柳永因《鹤冲天》词被仁宗刻意划去名字,后来改名柳永,才磨勘转官,走上仕途,他死时潦倒,靠人出钱埋葬,但每年清明凭吊其墓的人多。

C.柳永本来擅长其他文辞,但偶先因词而得声名,其词虽多俚俗语,但也有极其高妙工致之处,而且其高处足以超越同辈,故而在世间传唱甚广。

D.柳永词闻名一时,待欧阳修、苏轼等词家相继出来,文风改变,歌词体制高雅,柳词在文士中几乎不再流行,侍郎刘季高对其词甚至公开诋毁。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)请曰:“子以柳词为不佳者,盍自为一篇示我乎?”刘默然无以应。

(2)以屯田一生精力在是,不似东坡辈以馀事为之也。

14.柳永为何以词“得名”而“始悔为己累”呢?(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这两首南宋诗,完成15-16题。

苕溪

杜耒

其一

晚立苕溪溪上头,往来无数采菱舟。

采菱归去明朝卖,安识人闻①乐与愁。

其二

风掠篷窗两鬓秋,生涯无岁不扁舟。

吟诗本欲相消遣,及到吟成字字愁。

[注]①闻:通“问”,问询、询问。

15.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.傍晚时分,苕溪之上,无数的采菱人们都伫立舟头采菱,以便第二天赶集去卖。

B.采菱人采菱繁忙,无暇辨别诗人询问的乐与愁,一忙一闲反映他们之间的疏隔。

C.诗人年年漂泊在外,今年又行舟苕溪上,风吹入船,两鬓发白,引发时光之叹。

D.诗人羁旅途中,百无聊赖而吟诗舟中,本为消遣,但眼前景致却牵动无数愁思。

16.两首诗诗题相同,采菱人与诗人其实是相互比照印证的,请就此谈谈你的理解。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)朱熹曰:“义利之说,乃儒者第一义。”《<论语>十二章》中“ , ”体现的正是以义利辨君子与小人的思想。

(2)人在突然跌跤时,往往会本能地喊出一句“妈呀”,司马迁《屈原列传》中“ , ”所反映的正是这种现象。

(3)“管弦”或“丝竹”这类代表音乐的意象常被文人用来表达内心的情愫,比如“ ”“ ”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成18-20题。

《红楼梦》探讨了命运、人性、情感、诗意等许多课题,其中每一课题都涉及 ① 的规律。小说一开始就宣称:红尘事物“瞬息间则乐极悲生,人非物换,究竟是到头一梦,万境归空”。脂评指出,此“四句乃一部总纲”。贾雨村访问智通寺,寺门有一副对联:“( )”脂评指出,这是“一部书之总批”。小说第十三回,秦可卿对王熙凤说:“‘月满则亏,水满则溢’;有道是‘登高必摔重’。如今我们家赫赫扬扬,已将百载,一日倘若乐极生悲,若应了那句‘树倒猢狲散’的俗语,岂不虚称了一世的诗书旧族了!”“否极泰来,荣辱自古 ② 。”又说,“眼前不日又有一件非常喜事,真是烈火烹油、鲜花着锦之盛。……万不可忘了那‘盛筵必散’的俗语”。王蒙说,我们可以对秦可卿的话做虚无主义的理解,“作为一种自我提醒,就是说你要谨慎,你要小心,务为谨慎, ③ ,得放手时且放手,应回头时猛回头”。我认为,对秦可卿的话应作存在主义与现实主义的理解。秦可卿发出的是现实主义警示,一方面提醒王熙凤物极必反是天地间不可改变的铁律,另一方面也告诫自己根据这一铁律为贾家长富久安而积极地出谋划策。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

19.下列填入文中括号内的对联,衔接最恰当的一项是(3分)

A.身后有余忘缩手,眼前无路想回头。 B.世事洞明皆学问,人情练达即文章。

C.淡极始知花更艳,愁多焉得玉无痕。 D.春恨秋悲皆自惹,花容月貌为谁妍。

20.文中画波浪线的部分,如果写成“真是豪盛之极”,表达效果有什么不同?(5分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成21-22题。

因为宇宙辽阔无垠,所以那些我们所熟悉的适用于地球的量度单位——米、英里等已经没有意义。 ① 。一束光每秒钟传播18.6万英里,约30万公里,也就是7倍于地球的周长。一束光从太阳传播到地球用8分钟的时间,因此我们可以说,太阳离我们8光分。一束光在一年之内约穿过10万亿公里(相当于6万亿英里)的空间,这个长度单位——光在一年里所通过的距离——称为一光年。光年不是度量时间的单位,而是度量距离的极大单位。

地球是宇宙中的一个地方,但决不是唯一的地方, ② 。任何行星、恒星或星系都不可能是典型的,因为宇宙中的大部分是空的。唯一典型的地方在广袤、寒冷的宇宙真空之中,在星际空间永恒的黑夜里。那是一个奇特而荒芜的地方。相比之下,行星、恒星和星系就显得特别稀罕而珍贵。假如我们 ③ ,我们附着或旁落在一个行星上的机会只有1033分之一(1033,在1之后接33个0)。在日常生活当中,这样的机会是“令人羡慕的”。可见天体是多么宝贵。

21.下列句子中的“多么”与文中加点的“多么”,意义和用法相同的一项是(3分)

A.这山洞七拐八弯的究竟有多么大?

B.你大概也不知道你小大师傅的少林拳,有多么霸道!

C.我这算多么点儿,还得加紧干呢,否则落在后面啦。

D.无论多么冷,冰山上的哨兵也要按时出操站岗。

22.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。(6分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

《梦溪笔谈》记载:“太祖皇帝(赵匡胤)尝问赵普曰:‘天下何物最大?’普熟思未答间,再问如前,普对曰:‘道理最大。’上屡称善。”而现在网上流行一些话,如:“家不是讲道理的地方,家该是讲爱和故事的地方。”

生活中该不该讲道理呢?请你结合材料内容以及自身实际,写一篇文章,阐述你的认识与思考。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

语文参考答案

1.D。因果颠倒,是儒家道家强调静观,从而形成“温柔敦厚”这种中国艺术精神。

2.B。A,《红楼梦》里贾宝玉和林黛玉的例子意在指出“中国很多人都把玉作为他的名称”进而证明“玉是最为珍视的和最珍贵的”。C,政教态度不仅是儒家的,还有道家的,而静观态度也不仅是道家的,还有儒家和佛家。D,司空徒的句子是对诗歌的极致之美的赞誉。

3.D。陶渊明诗虽多静穆,但这属于“怒目金刚”式。其他诗句的情感表达都是含蓄委婉而节制的。

4.①从儒家的政教态度上看,艺术是人道德的一种熏陶方式,要培养人向善,把人熏陶为真正的君子,所以艺术追求“温柔敦厚”。②从儒家的“中和”伦理观上看,艺术美的极致就是“温静”,所以应追求艺术的温柔敦厚。(每点2分,共4分)

5.不矛盾。①鲁迅指的是一个伟大的作者的作品并非只有一种艺术精神与风格,其不同作品的艺术精神与风格是不同的,除了温柔敦厚,也有怒目金刚式的。②邓晓芒并未否定中国艺术中怒目金刚式的风格,只是强调温柔敦厚是中国艺术理想境界。③二人各自言说的主体不同,一个是针对一个伟大作者的艺术精神与风格的类型而言,一个是针对中国艺术精神与风格理想的境界而言。(每点2分,共6分)

6.B。秀莲没有坐过牢,文中说“她坐的是精神上的牢”。

7.D。错在“融合中国过去、现在与未来,叙述宏大”,小说融合的是鼓书艺人的过去、现在与未来,只是对整个中国抗战前后的社会有所折射,谈不上叙述宏大。

8.①环境描写:写出江上夕照的美丽;②衬托心情:宝庆经孟良的开导,打开心结,看到希望;③暗含哲思:苦难都将被光明的心战胜;④富有象征:抗战胜利,幸福生活将会来临。(任答两点,即得4分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。)

9.社会正义的体现:①小说传递正义的思想以及辩证的思考方式,涉及爱情、人生、社会、国家、时代等方面。如:人需要爱情,但爱情与情欲不同;人可以按照自己的欲望去安排生活,但要遵从自然规律;任何时代,任何地方都会发生恋爱悲剧;新时代会来到的,但在新时代来到之前很多人会牺牲等;恶势力可能重新抬头,但日子长不了。②小说批判错误的思想与做法。如指出嫂子固守老观念跟不上时代,也批判宝庆在对待秀莲婚姻上的江湖手腕。个人德行的体现:③小说中正面人物都体现了崇高的人品德性,人性都有闪光点,作者对个人德行予以褒扬。宝庆有良心和担当;孟良明理坚强,爱憎分明,有崇高理想;秀莲坚韧有勇气,敢于去闯。(一点2分,每点有例即可,不必全举,共6分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。)

10.C、E、G。多游狭邪,善为歌辞。教坊乐工每得新腔,必求永为辞。

11.C。文中“风流”是名词,指风度。

12.C。世间传唱甚广并非因为极其高妙工致,“倚声家当尸而祝之”,这只是言说者的观点,而非指出效法的事实。

13.(1)请求说:“你把柳词当做不好的,何不自己写一篇给我看呢?”刘季高沉默着没有应答的话。(“请”“以……为”“盍”各1分,整体1分,共4分)

(2)因为柳屯田一生的精力在这方面,不像苏东坡等人是把填词当作多余的事情来做的。(“以”“是”“以……为”各1分,整体1分,共4分)

14.①悔因填词得罪皇上而阻塞自己的仕途;②悔因词得名而致使其擅长的其他文辞不得发挥;③教坊乐工求“新腔”者多。(第一点2分,第二、三点任答一点1分,共3分)

15.A。“伫立舟头”,“晚立”者应为诗人,而非采菱人。

16.①采菱人劳作景象,是诗人所见,诗人吟诗消遣,或是采菱人引发。②采菱人忙而不辨乐与愁,诗人询问乐与愁,其实是自己对采菱人简单充实的生活心生羡慕。③诗人羁旅在外,看似闲,实则为人生事业而忙;采菱人居乡而忙,实则生活平淡安稳,比照出诗人羁旅的愁苦。(答到两点即可6分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。)

17.(1)君子喻于义 小人喻于利(2)疾痛惨怛 未尝不呼父母也(3)如,举酒欲饮无管弦 终岁不闻丝竹声 无丝竹之乱耳(每空1分,有错别字不得分)

18.①物极必反②周而复始(循环往复)③适可而止(恰如其分)(每处1分,共3分)

19.A。对联要体现物极必反,万境归空的规律。

20.①改句只是表达了豪盛这一基本意思,原句除此之外,连用两个意象,对豪盛之态有渲染夸张的效果,更生动形象;②原句用两个成语作修饰,较之改句齐整有韵律感。(一点3分,共5分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。)

21.B。A表示疑问;B表示赞叹,与文中“多么宝贵”相同;C表示程度浅、不足道;D非常、十分。

22.①我们用光速来量度距离②也不是一个典型的地方③被随意搁置在宇宙之中(每处2分,共6分)

23.作文解析:作文材料分为两部分,一是《梦溪笔谈》中有关“道理最大”的说法,二是现在网络上有关不要讲道理,要讲爱和故事的说法。写作任务是涉及两个问题,一是生活中该不该讲道理呢,二是该如何讲道理呢。前者是有关讲道理的必要性的思辨,后者是有关讲道理的方法与策略的思考。写作要求主要也是两点:一是结合材料内容,二是联系自身实际。只要做到了对讲道理的必要性的思辨,以及讲道理的方法,还有结合材料内容与自身实际,也就是切合题意的。道理该不该讲呢?该讲,因为“道理最大”,只是讲道理要注意方法和策略,注意场合与对象。道理不该讲,并非道理有问题,有问题的是讲的方式与讲的场合。具体展开,可以思辨道理与爱孰轻孰重的问题,懂道理的人才能好好爱,带着爱去讲道理,把道理讲得动人,道理才有人愿意听。故事背后蕴含的就是道理,之所以枯燥地讲大道理不如讲故事,其实不是道理有问题,而是讲道理的方式少了趣味。总之,讲道理是必要的,只是要注意讲的方式,不要板着脸说教,饱含爱意,考虑场合和对象,以恰当的方式讲道理,是最好的。大体围绕这样一些意思展开写作,就是切合题意的。

【参考译文】

柳永,最初的名字是三变,崇安人。景佑元年(1034)进士。 (《词林纪事》卷四)

柳永作为举子的时候,多混迹青楼,擅长填词,教坊乐工每每得到新的词调就必定请求柳永为其填词,这才在世间流行起来。 (《避暑录话》卷三)

柳词迎合人意顺从世俗,天下都歌咏他的作品。于是传到了宫廷之内。仁宗很喜欢他的词,每次宴饮,必定多次让侍从歌唱柳词,柳三变闻听此事,创作了号“醉蓬莱”的宫词,经由内宫传达到后宫,词里有寻求助力登仕途的意味。仁宗听后觉察到这意思,从此不再歌唱柳词了。 (《后山诗话》)

柳三变曾经作有《鹤冲天》云:“忍把浮名,换了浅斟低唱?”等皇帝临轩发放榜文,刻意划掉了柳三变的名字,说:“这个人风前月下,喜欢去浅斟低唱,为何要虚名呢?姑且填词去吧。”柳三变因此自称“奉旨填词”。后改名柳永,才得以经翰林院儒臣等复核而升迁。 (《能改斋漫录》卷十六)

柳永也擅长其他文辞,但是偶然先因填词获得名声,才后悔填词成为自己所累。一个西夏归朝官说:“凡有井水饮处,即能歌柳词。”说的是他的词流传的广远。柳永最终官至屯田员外郎,死,灵柩暂时安放于润州僧寺。王和甫担任太守时,寻求他的后人,不能得到,于是替他出钱安葬了他。 (《避暑录话》卷三)

柳耆卿风度英俊豪迈,在一时闻名。死了以后,埋葬在枣阳县花山。远近的人们,每遇清明时节,多多带着酒肴,在柳耆卿墓旁聚会,称之为吊柳会。 (曾敏行《独醒杂志》卷四)

徐度曾经记录柳事说:“柳耆卿以歌词在仁宗朝显扬名声,官为屯田员外郎,所以世号柳屯田。他的词虽然极其工致,然而多杂糅鄙俗之语,所以流俗之人尤其喜欢说道。这以后欧阳修、苏轼等人相继出名,文章风格为之一变,至于歌词,体制也高雅。柳氏之作,几乎不再被文士之口称道,然而流俗之人喜好一如既往。刘季高侍郎,在宣和年间,曾经在相国寺的智海院用餐,于是谈及歌词,大力诋毁柳氏,旁若无人。有一个老官员听闻后,默然起身,徐徐取来纸笔,跪在刘季高面前,请求说:‘你把柳词当做不好的,何不自己写一篇给我看呢?’刘季高沉默着没有应答的话。” (《却扫编》卷五)

柳词曲折委婉,而其中具有自然质朴之气,虽然多俚俗之语,但高妙处足以超越同辈,倚声填词的人应当将其作为神主崇拜。如竹垞(《词综》)所记录,都是精金粹玉。因为柳屯田一生的精力在这方面,不像苏东坡等人是把填词当作多余的事情来做的。 (《乐府馀论》)

语 文

语文测试卷共8页,满分150分。考试时间150分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1-5题。

中国艺术精神及其审美理想,如果我们可以用一个词来概括,那就是“温柔敦厚”。当然,也可以说这是以偏概全。除了“温柔敦厚”,中国艺术里也有很多其他风格,比如说还有“怒目金刚”式的。但是我这里指的主要是一种艺术理想。中国的一种最理想化的、达到最高理想境界的作品通常体现出“温柔敦厚”的艺术风格。

中国艺术“温柔敦厚”风格是如何形成的?儒家道家,一动一静,组成了中国艺术的“温柔敦厚”。

第一个层面是政教的态度,“温柔敦厚”有一种道德评价。你讲一件艺术品,比如一首诗“温柔敦厚”的话,里面包含着一种道德评价,是一种政教的态度。这是中国艺术精神自先秦以来一脉相承的态度,这就是所谓的“乐通伦理”“文以载道”。比如说《诗经·毛诗序》里对于诗歌的主题就有如此的界定:“经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。”孔子也说:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪。’”(《论语·为政》)意思就是说,《诗》三百篇的那种情感和情调都是“无邪”的,即在道德上是非常纯洁的。我们去阅读《诗经》,确实有这样的感觉。虽然这其中也有些哀怨、矛盾、冲突,但总的来说其风格都是非常敦厚和温柔的。所以对于自然万物,中国艺术精神总是忘不了有一种道德评价。例如中国人在审美方面经常喜欢用玉来打比方,君子比德于玉。这种用玉来比喻,就是一种道德评价。中国人对自然界万物的评价之中,对于玉是最为珍视的和最珍贵的。所谓“冰清玉洁”。中国很多人都把玉作为他的名称,比如《红楼梦》里贾宝玉和林黛玉。凡是中国人的审美理想中都有一种把玉推崇到极高的境界的倾向。专门有人写过这方面的文章,研究中国人为什么如此看重玉。其实,玉的价值算起来并不如钻石。西方人非常重视钻石,西方人对玉石的评价肯定不如钻石那么高,但是在中国人看来却相反。中国人对于玉的评价实际上是一种道德评价。对于自然界万物如花木、石头、山川等的评价在中国人心目中都有一种道德评价。孔子“见大水必观”,对于大江、大海、大河,孔子是一定要去看的。他的这种“看”就是用一种道德的眼光去看。

这种思想在儒家是这样,在道家来说也是如此。玉在道教徒心目中也是具有很崇高的地位的,他们的头饰、腰带上都镶嵌着玉,只是道家对于“道”和“德”的理解和儒家有所不同。但是无论是儒家还是道家,他们对于人的德性均是很看重的,而且把艺术看作是对人道德的一种熏陶方式,或者说是看作一种做人(成人)的方式。孔子说:“兴于诗,立于礼,成于乐。”(《论语·泰伯》)诗和乐最后都是导向成人的。中国有所谓“文如其人”“诗如其人”“画如其人”或者“字如其人”等等这样的说法,这些都包含有一种政教的态度在里面。就是诗歌、艺术、审美等都不是为了它本身,它本身是没有什么的,最主要的方面是可以通过这些东西使人获得一种修养,在人性方面获得一种丰满。这是第一个层次。

第二个层次就是一种“静观”的态度。政教的态度是动态的,就是要培养人向善,把人熏陶为真正的君子。“静观”的态度表现在中国艺术标榜的那种理想:清高、脱俗、质朴、天真。中国艺术特别推崇这样一种“出污泥而不染”的状态。例如《庄子》中说:“夫虚静恬淡寂寞无为者,万物之本也。”(《庄子·天道》)“素朴而天下莫能与之争美。”(《庄子·刻意》)道家强调素朴、虚静恬淡、寂寞无为,认为这是万物之本。佛家和道家在这方面是相同的。又如司空徒对于诗“落花无言,人淡如菊”等这样赞誉的描述,都是达到了美的极致的。儒家也是这样,比较强调静观、强调内心平静且没有冲动,如孔子讲:“乐而不淫,哀而不伤”,还有“怨而不怒”。“乐而不淫”是说快乐但不放纵,“哀而不伤”是悲哀而不到伤神的地步,“怨而不怒”指你埋怨可以,但是不要愤怒。强调要把握好“度”“中庸”“中和”,这是“温柔敦厚”的要求。你的情感表达是可以的,但是要求温柔敦厚。

所以无论是儒家、道家、佛家,他们都是崇尚于“静”,强调内心的平静。以静为美,达到了它的极致就有它的表现。儒家的“静”是一种“温静”,这是从儒家的“中和”的伦理观得出来的,认为美的极致就是一种“温静”;道家的“静”是一种“虚静”,这是从道家的“天道无为”的自然观得出来的;佛家从“空寂”的人生观得出来的“静”是一种“寂静”。我将其称为儒、道、佛的“三静”——温静、虚静和寂静。三家均体现出一种静观的态度。这种静观的态度和政教的态度结合在一起形成了中国传统的审美理想和精神,这就是温柔敦厚。

(摘编自邓晓芒《中西艺术精神比较》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.“温柔敦厚”的艺术风格是中国艺术精神及其审美理想,中国艺术作品虽然其他风格也多,但往往并非最理想的。

B.中国艺术精神包含一种政教态度,强调“乐通伦理”“文以载道”,以至于看待自然万物,也有一种道德评价。

C.儒家道家虽对于道德的理解有所不同,但二者都很看重人的德性,而且把艺术审美看作一种做人或成人的方式。

D.“温柔敦厚”这种中国艺术精神深刻影响了儒家和道家,因此二者都比较强调静观、强调内心平静且没有冲动。

2.下列对原文论证的相关分析,正确的一项是(3分)

A.文章举《红楼梦》里贾宝玉和林黛玉的例子,意在指出中国艺术精神对自然万物有一种道德评价。

B.文章以中西方对玉石与钻石的价值作比对,意在指出中国人对于玉的评价实际上是一种道德评价。

C.文章采用总分总的论证结构,从儒家政教的态度和道家静观的态度分析了温柔敦厚这风格的形成。

D.文章引用司空徒“落花无言,人淡如菊”的句子,意在证明佛家和道家对极致之美有相同的认识。

3.根据材料内容,下列不属于“温柔敦厚”的一项是(3分)

A.桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮!无食桑葚。(《诗经·氓》)

B.一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。(杜牧《过华清宫绝句三首·其一》)

C.今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月。(柳永《雨霖铃》)

D.精卫衔微木,将以填沧海。刑天舞干戚,猛志固常在。(陶渊明《读山海经·其十》)

4.从儒家来看,艺术追求“温柔敦厚”有哪些原因?请简要概括。(4分)

5.下面鲁迅的这个说法,是否与邓晓芒的观点矛盾?请结合文本材料谈谈你的认识。(6分)

鲁迅说:“自己放出眼光看过较多的作品,就知道历来的伟大的作者,是没有一个浑身是静穆的。”

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6-9题。

鼓书艺人(节选)

老舍

宝庆沿着江岸,慢慢地踱着,想心事。没走几步,有人拍他的肩膀。一回头,高兴得大眼圆睁。面前站着剧作家孟良。喜气洋洋,满脸是笑。他瘦极了,象个骷髅一样,原来刚放出来不久。

“胜利了,”他笑着说,“所以他们就放了我。您问我是怎么出来的,但是我觉得更重要的是要弄清楚,他们是怎么把我弄进去的。”

宝庆点了点头。“我一直不懂他们为什么要抓您,您有什么罪?我想要救您,可是谁都不肯说您到底关在哪儿。”“我知道。朋友们都替我担心,不过倒是那些把我抓进监牢的人应该担心……他们的日子不长了——”

他俩都没说话。宝庆想着孟良遇到的这番折磨。静静流去的江水,野草的芬芳气息和晴朗的天空,使他们的心绪平静了下来。

宝庆要孟良看看秀莲。他红着脸,告诉孟良她已经有了孩子。孟良并不觉得有什么奇怪。他说:“我以后再去看她,可怜的小东西。她跟我一样,也坐了牢。我坐的是真正的牢,她坐的是精神上的牢。”

宝庆叹了口气。“八年抗战,兵荒马乱的,象我这么个艺人,也就算走运,过得不错了。只有秀莲,她真成了我的心病了。”“我明白,”孟良站起来,伸了伸腿。“好二哥,您的行为总是跟着潮流走,不过您不自觉罢了。”

“您打个比方给我听听。”

“您不肯卖她,就是个很好的例子。不过那并不是您的主意。时代变了,您也得跟着变。嫂子觉着买卖人口算不了什么,因为时代还没有触动她。今天还有很多人,没有受到时代的触动。嫂子常说的那句话,‘既在江湖内,都是苦命人。’八百年前就有人说过了。可她还在说,仿佛挺新鲜。您看,您就比她进步,您走在她头里。”

“看这条江水里,”孟良接着说,“有的鱼会顺着江水游,有的鱼就只知道躲在石头缝里,永远一动也不动。”“是有这样的鱼。”宝庆说。

“嫂子一动也不动。您向前进了,知道买卖人口不对。不过您也只前进了一点儿。在其他方面,您又成了个趴在石头缝里的鱼,一动也不动。您不愿意承认秀莲需要爱情,所以您就不能给她引道儿。秀莲需要爱情,得不到就苦恼。她第一个碰到的男人,就骗了她……她以为那就算是爱情。爱情和情欲不容易分清,是您把张文介绍给她的……结果呢,您用了一套手腕去对付她,就跟您平日对付同行的艺人那样,这就糟了嘛。您打了败仗,是因为您不懂得时代已经变了。秀莲挺有勇气,想闯一闯,可是闯得头破血流,受到了自然规律的惩罚。二哥呀,您跟她都卷进了旋涡。”孟良用手指头指着江心的旋涡。

宝庆往前探了探身子,想仔细瞧瞧飞逝而去的江水。“我希望她能平平安安走过来。”

“明儿我们就要过三峡了,”孟良说,“险滩多得很。有经验的领航,能够平平安安地把一只船带出最最危险的险滩。所以我早就说,要送秀莲去上学。等她有了知识和经验,也许就不会在人生的大旋涡里,迷失方向了。”

沉默了好一会儿,宝庆问:“您以为,要是秀莲在那个学校里上了学,就不会惹出麻烦来了吗?”

“任何时代,任何地方都会发生恋爱悲剧,”孟良说,“不光秀莲如此。有了知识和经验,对她会有些帮助,但是不能保证一定不发生悲剧。您不要以为秀莲生了个孩子,就一切都完了,她这次恋爱的本身,也是一次经验教训。吃了苦头,她的思想会成长起来。”孟良盯着看宝庆,仿佛怕宝庆不相信他说的话。他解开衬衫,露出一道道伤疤,“我坐牢的时候,他们就这么对待我,这是拿香烧的”。

宝庆大吃一惊。孟良接着往下说:“伤疤都已经长好了,我还是我。我还是要写书。这些伤疤不丢人,我并没有因为一时受苦,就向恶势力投降。只要能迎来人民的解放,哪怕是把我的骨头磨碎,拿去肥田,我也不怕。在某种意义上说来,秀莲受到的伤害,和我受的相仿佛。我说出了真理,所以坐了牢。秀莲想要按照她自己的欲望去重新安排生活,结果呢,也受到了惩罚。新时代会来到的,不过,在新时代来到之前,很多人会牺牲。”

孟良住了嘴,歇口气。宝庆抬起手来,想摸摸他胸膛上的伤痕。可是孟良很快把衬衫扣上了。“我没什么,”孟良说,“秀莲她不过是时代的牺牲品,可以鼓励她,教育她,使她对未来重新产生希望。不要害怕张文。他和他那一类人,终归是会被消灭的。您看!”他指着江水,“那个旋涡里有一条鱼,一只耗子在打转。耗子很快就会死,鱼却会游出旋涡,活下去。当然,那只耗子也有可能蹦出来。要是张文和他那一类人继续存在下去,我们的国家就完了。只要中国有了希望,秀莲今后还会得到幸福。她要得到幸福,也许不是件容易的事情,不过您我一定要好好为她打算打算,引她走上幸福的道路”。

落日在江面洒上了一道金色的余辉,把一个小小的旋涡,给照得亮堂堂的。宝庆仿佛在那里面看见了秀莲微笑着的脸儿,水草在她脸的周围荡漾,象是她的两条小辫子。他哼起了鼓词儿上的两句话:长江后浪推前浪,一代新人换旧人。

(有删节)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)

A.孟良见到宝庆,喜气洋洋,满脸是笑,既有偶遇故人的喜悦,也有因抗战胜利的高兴,还有自己从牢里被释放获得自由的快乐。

B.秀莲命运坎坷,受过不少伤害,坐过牢,受过男人欺骗与侮辱,宝庆对其悲剧负有一定责任,他希望秀莲“能平平安安走过来”。

C.宝庆作为鼓书艺人,在抗战时期还“过得不错”,可见其精明能干,他不肯卖掉秀莲,还操心她的未来,也见其善良,也明一定的事理。

D.孟良作为剧作家,有文化,有胆识,有崇高的理想,不向恶势力低头,为了人民的解放,国家的强大,他可以把“骨头磨碎”,彻底牺牲。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.小说叙述孟良、宝庆邂逅激动后,便宕开一笔描写江水、野草和天空,巧用闲笔调整行文节奏,也将人物坎坷的命运留给读者去想象。

B.小说刻画孟良瘦得“象个骷髅一样”,宝庆告诉孟良秀莲“有了孩子”时“红着脸”,这些看似自然的细节里富含人物的经历或观念。

C.小说借剧作家孟良之口,以过三峡、江水旋涡、鱼等意象为喻讲道理,既契合小说环境特点与人物身份,又使小说的思想更能引发共鸣。

D.小说将叙述时空定格在抗战胜利之初、百姓离开陪都返乡、将过三峡的历史节点上,颇为巧妙,融合中国过去、现在与未来,叙述宏大。

8.请赏析小说结尾段中画横线的句子。(4分)

9.西南大学王本朝教授在《老舍的意义》一文中谈到“社会正义和个人德行是老舍文学创作最为执着的伦理观念”,请结合这篇小说分析这一伦理观念的体现。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10-14题。

柳永,初名三变,崇安人。景佑元年进士。 (《词林纪事》卷四)

永为举子时,多游狭邪善为歌辞教坊乐工每得新腔必求永为辞,始行于世。 (《避暑录话》卷三)

柳词骫骳从俗,天下咏之。遂传禁中。仁宗颇好其词,每对宴,必使侍从歌之再三,三变闻之,作宫词号“醉蓬莱”,因内宫达后宫,且求其助。仁宗闻而觉之,自是不复歌其词矣。 (《后山诗话》)

尝有《鹤冲天》云:“忍把浮名,换了浅斟低唱?”及皇帝临轩放榜,特落之,曰:“此人风前月下,好去浅斟低唱,何要浮名?且填词去。”三变由此自称“奉旨填词”。后改名永,方得磨勘转官。

(《能改斋漫录》卷十六)

永亦善为他文辞,而偶先以是得名,始悔为己累。一西夏归朝官云:“凡有井水饮处,即能歌柳词。”言其传之广也。永终屯田员外郎,死,旅殡润州僧寺。王和甫为守时,求其后,不得,乃为出钱葬之。

(《避暑录话》卷三)

柳耆卿风流俊迈,闻于一时。既死,葬于枣阳县花山。远近之人,每遇清明,多载酒肴,饮于耆卿墓侧,谓之吊柳会。 (曾敏行《独醒杂志》卷四)

徐度尝记柳事云:“耆卿以歌词显名于仁宗朝,官为屯田员外郎,故世号柳屯田。其词虽极工致,然多杂以鄙语,故流俗人尤喜道之。其后欧、苏诸公继出,文格一变,至为歌词,体制高雅。柳氏之作,殆不复称于文士之口,然流俗好之自若也。刘季高侍郎,宣和间,尝饭于相国寺之智海院,因谈歌词,力诋柳氏,旁若无人者。有老宦者闻之,默然而起,徐取纸笔,跪于季高之前,请曰:‘子以柳词为不佳者,盍自为一篇示我乎?’刘默然无以应。” (《却扫编》卷五)

柳词曲折委婉,而中具浑沦之气,虽多俚语,而高处足冠群流,倚声家当尸而祝之。如竹垞(《词综》)所录,皆精金粹玉。以屯田一生精力在是,不似东坡辈以馀事为之也。 (《乐府馀论》)

10.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

多游A狭B邪C善为歌D辞E教坊F乐工每得新腔G必求H永I为辞。

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.禁中,指皇帝、后妃等居住的地方。因宫中禁卫森严,臣下不得任意出入,故称宫禁。

B.诗话,评论诗歌、诗人、诗派及记录诗人故事的著作,如欧阳修著有《六一诗话》。

C.风流,杰出不凡,风采特异,与《沁园春·长沙》“数风流人物”中的“风流”同义。

D.尸而祝之,尸即太庙之神主,祝即祷告求福,有主祭人、祭祀、崇拜等意,文中为崇拜。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.柳词顺从时俗,天下传唱,仁宗也很喜欢他的词,宴饮时让侍从多次歌唱,柳永听说后,便作宫词,希望助力仕途,仁宗觉察后便不再听唱。

B.柳永因《鹤冲天》词被仁宗刻意划去名字,后来改名柳永,才磨勘转官,走上仕途,他死时潦倒,靠人出钱埋葬,但每年清明凭吊其墓的人多。

C.柳永本来擅长其他文辞,但偶先因词而得声名,其词虽多俚俗语,但也有极其高妙工致之处,而且其高处足以超越同辈,故而在世间传唱甚广。

D.柳永词闻名一时,待欧阳修、苏轼等词家相继出来,文风改变,歌词体制高雅,柳词在文士中几乎不再流行,侍郎刘季高对其词甚至公开诋毁。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)请曰:“子以柳词为不佳者,盍自为一篇示我乎?”刘默然无以应。

(2)以屯田一生精力在是,不似东坡辈以馀事为之也。

14.柳永为何以词“得名”而“始悔为己累”呢?(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这两首南宋诗,完成15-16题。

苕溪

杜耒

其一

晚立苕溪溪上头,往来无数采菱舟。

采菱归去明朝卖,安识人闻①乐与愁。

其二

风掠篷窗两鬓秋,生涯无岁不扁舟。

吟诗本欲相消遣,及到吟成字字愁。

[注]①闻:通“问”,问询、询问。

15.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.傍晚时分,苕溪之上,无数的采菱人们都伫立舟头采菱,以便第二天赶集去卖。

B.采菱人采菱繁忙,无暇辨别诗人询问的乐与愁,一忙一闲反映他们之间的疏隔。

C.诗人年年漂泊在外,今年又行舟苕溪上,风吹入船,两鬓发白,引发时光之叹。

D.诗人羁旅途中,百无聊赖而吟诗舟中,本为消遣,但眼前景致却牵动无数愁思。

16.两首诗诗题相同,采菱人与诗人其实是相互比照印证的,请就此谈谈你的理解。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)朱熹曰:“义利之说,乃儒者第一义。”《<论语>十二章》中“ , ”体现的正是以义利辨君子与小人的思想。

(2)人在突然跌跤时,往往会本能地喊出一句“妈呀”,司马迁《屈原列传》中“ , ”所反映的正是这种现象。

(3)“管弦”或“丝竹”这类代表音乐的意象常被文人用来表达内心的情愫,比如“ ”“ ”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成18-20题。

《红楼梦》探讨了命运、人性、情感、诗意等许多课题,其中每一课题都涉及 ① 的规律。小说一开始就宣称:红尘事物“瞬息间则乐极悲生,人非物换,究竟是到头一梦,万境归空”。脂评指出,此“四句乃一部总纲”。贾雨村访问智通寺,寺门有一副对联:“( )”脂评指出,这是“一部书之总批”。小说第十三回,秦可卿对王熙凤说:“‘月满则亏,水满则溢’;有道是‘登高必摔重’。如今我们家赫赫扬扬,已将百载,一日倘若乐极生悲,若应了那句‘树倒猢狲散’的俗语,岂不虚称了一世的诗书旧族了!”“否极泰来,荣辱自古 ② 。”又说,“眼前不日又有一件非常喜事,真是烈火烹油、鲜花着锦之盛。……万不可忘了那‘盛筵必散’的俗语”。王蒙说,我们可以对秦可卿的话做虚无主义的理解,“作为一种自我提醒,就是说你要谨慎,你要小心,务为谨慎, ③ ,得放手时且放手,应回头时猛回头”。我认为,对秦可卿的话应作存在主义与现实主义的理解。秦可卿发出的是现实主义警示,一方面提醒王熙凤物极必反是天地间不可改变的铁律,另一方面也告诫自己根据这一铁律为贾家长富久安而积极地出谋划策。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

19.下列填入文中括号内的对联,衔接最恰当的一项是(3分)

A.身后有余忘缩手,眼前无路想回头。 B.世事洞明皆学问,人情练达即文章。

C.淡极始知花更艳,愁多焉得玉无痕。 D.春恨秋悲皆自惹,花容月貌为谁妍。

20.文中画波浪线的部分,如果写成“真是豪盛之极”,表达效果有什么不同?(5分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成21-22题。

因为宇宙辽阔无垠,所以那些我们所熟悉的适用于地球的量度单位——米、英里等已经没有意义。 ① 。一束光每秒钟传播18.6万英里,约30万公里,也就是7倍于地球的周长。一束光从太阳传播到地球用8分钟的时间,因此我们可以说,太阳离我们8光分。一束光在一年之内约穿过10万亿公里(相当于6万亿英里)的空间,这个长度单位——光在一年里所通过的距离——称为一光年。光年不是度量时间的单位,而是度量距离的极大单位。

地球是宇宙中的一个地方,但决不是唯一的地方, ② 。任何行星、恒星或星系都不可能是典型的,因为宇宙中的大部分是空的。唯一典型的地方在广袤、寒冷的宇宙真空之中,在星际空间永恒的黑夜里。那是一个奇特而荒芜的地方。相比之下,行星、恒星和星系就显得特别稀罕而珍贵。假如我们 ③ ,我们附着或旁落在一个行星上的机会只有1033分之一(1033,在1之后接33个0)。在日常生活当中,这样的机会是“令人羡慕的”。可见天体是多么宝贵。

21.下列句子中的“多么”与文中加点的“多么”,意义和用法相同的一项是(3分)

A.这山洞七拐八弯的究竟有多么大?

B.你大概也不知道你小大师傅的少林拳,有多么霸道!

C.我这算多么点儿,还得加紧干呢,否则落在后面啦。

D.无论多么冷,冰山上的哨兵也要按时出操站岗。

22.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。(6分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

《梦溪笔谈》记载:“太祖皇帝(赵匡胤)尝问赵普曰:‘天下何物最大?’普熟思未答间,再问如前,普对曰:‘道理最大。’上屡称善。”而现在网上流行一些话,如:“家不是讲道理的地方,家该是讲爱和故事的地方。”

生活中该不该讲道理呢?请你结合材料内容以及自身实际,写一篇文章,阐述你的认识与思考。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

语文参考答案

1.D。因果颠倒,是儒家道家强调静观,从而形成“温柔敦厚”这种中国艺术精神。

2.B。A,《红楼梦》里贾宝玉和林黛玉的例子意在指出“中国很多人都把玉作为他的名称”进而证明“玉是最为珍视的和最珍贵的”。C,政教态度不仅是儒家的,还有道家的,而静观态度也不仅是道家的,还有儒家和佛家。D,司空徒的句子是对诗歌的极致之美的赞誉。

3.D。陶渊明诗虽多静穆,但这属于“怒目金刚”式。其他诗句的情感表达都是含蓄委婉而节制的。

4.①从儒家的政教态度上看,艺术是人道德的一种熏陶方式,要培养人向善,把人熏陶为真正的君子,所以艺术追求“温柔敦厚”。②从儒家的“中和”伦理观上看,艺术美的极致就是“温静”,所以应追求艺术的温柔敦厚。(每点2分,共4分)

5.不矛盾。①鲁迅指的是一个伟大的作者的作品并非只有一种艺术精神与风格,其不同作品的艺术精神与风格是不同的,除了温柔敦厚,也有怒目金刚式的。②邓晓芒并未否定中国艺术中怒目金刚式的风格,只是强调温柔敦厚是中国艺术理想境界。③二人各自言说的主体不同,一个是针对一个伟大作者的艺术精神与风格的类型而言,一个是针对中国艺术精神与风格理想的境界而言。(每点2分,共6分)

6.B。秀莲没有坐过牢,文中说“她坐的是精神上的牢”。

7.D。错在“融合中国过去、现在与未来,叙述宏大”,小说融合的是鼓书艺人的过去、现在与未来,只是对整个中国抗战前后的社会有所折射,谈不上叙述宏大。

8.①环境描写:写出江上夕照的美丽;②衬托心情:宝庆经孟良的开导,打开心结,看到希望;③暗含哲思:苦难都将被光明的心战胜;④富有象征:抗战胜利,幸福生活将会来临。(任答两点,即得4分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。)

9.社会正义的体现:①小说传递正义的思想以及辩证的思考方式,涉及爱情、人生、社会、国家、时代等方面。如:人需要爱情,但爱情与情欲不同;人可以按照自己的欲望去安排生活,但要遵从自然规律;任何时代,任何地方都会发生恋爱悲剧;新时代会来到的,但在新时代来到之前很多人会牺牲等;恶势力可能重新抬头,但日子长不了。②小说批判错误的思想与做法。如指出嫂子固守老观念跟不上时代,也批判宝庆在对待秀莲婚姻上的江湖手腕。个人德行的体现:③小说中正面人物都体现了崇高的人品德性,人性都有闪光点,作者对个人德行予以褒扬。宝庆有良心和担当;孟良明理坚强,爱憎分明,有崇高理想;秀莲坚韧有勇气,敢于去闯。(一点2分,每点有例即可,不必全举,共6分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。)

10.C、E、G。多游狭邪,善为歌辞。教坊乐工每得新腔,必求永为辞。

11.C。文中“风流”是名词,指风度。

12.C。世间传唱甚广并非因为极其高妙工致,“倚声家当尸而祝之”,这只是言说者的观点,而非指出效法的事实。

13.(1)请求说:“你把柳词当做不好的,何不自己写一篇给我看呢?”刘季高沉默着没有应答的话。(“请”“以……为”“盍”各1分,整体1分,共4分)

(2)因为柳屯田一生的精力在这方面,不像苏东坡等人是把填词当作多余的事情来做的。(“以”“是”“以……为”各1分,整体1分,共4分)

14.①悔因填词得罪皇上而阻塞自己的仕途;②悔因词得名而致使其擅长的其他文辞不得发挥;③教坊乐工求“新腔”者多。(第一点2分,第二、三点任答一点1分,共3分)

15.A。“伫立舟头”,“晚立”者应为诗人,而非采菱人。

16.①采菱人劳作景象,是诗人所见,诗人吟诗消遣,或是采菱人引发。②采菱人忙而不辨乐与愁,诗人询问乐与愁,其实是自己对采菱人简单充实的生活心生羡慕。③诗人羁旅在外,看似闲,实则为人生事业而忙;采菱人居乡而忙,实则生活平淡安稳,比照出诗人羁旅的愁苦。(答到两点即可6分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。)

17.(1)君子喻于义 小人喻于利(2)疾痛惨怛 未尝不呼父母也(3)如,举酒欲饮无管弦 终岁不闻丝竹声 无丝竹之乱耳(每空1分,有错别字不得分)

18.①物极必反②周而复始(循环往复)③适可而止(恰如其分)(每处1分,共3分)

19.A。对联要体现物极必反,万境归空的规律。

20.①改句只是表达了豪盛这一基本意思,原句除此之外,连用两个意象,对豪盛之态有渲染夸张的效果,更生动形象;②原句用两个成语作修饰,较之改句齐整有韵律感。(一点3分,共5分。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。)

21.B。A表示疑问;B表示赞叹,与文中“多么宝贵”相同;C表示程度浅、不足道;D非常、十分。

22.①我们用光速来量度距离②也不是一个典型的地方③被随意搁置在宇宙之中(每处2分,共6分)

23.作文解析:作文材料分为两部分,一是《梦溪笔谈》中有关“道理最大”的说法,二是现在网络上有关不要讲道理,要讲爱和故事的说法。写作任务是涉及两个问题,一是生活中该不该讲道理呢,二是该如何讲道理呢。前者是有关讲道理的必要性的思辨,后者是有关讲道理的方法与策略的思考。写作要求主要也是两点:一是结合材料内容,二是联系自身实际。只要做到了对讲道理的必要性的思辨,以及讲道理的方法,还有结合材料内容与自身实际,也就是切合题意的。道理该不该讲呢?该讲,因为“道理最大”,只是讲道理要注意方法和策略,注意场合与对象。道理不该讲,并非道理有问题,有问题的是讲的方式与讲的场合。具体展开,可以思辨道理与爱孰轻孰重的问题,懂道理的人才能好好爱,带着爱去讲道理,把道理讲得动人,道理才有人愿意听。故事背后蕴含的就是道理,之所以枯燥地讲大道理不如讲故事,其实不是道理有问题,而是讲道理的方式少了趣味。总之,讲道理是必要的,只是要注意讲的方式,不要板着脸说教,饱含爱意,考虑场合和对象,以恰当的方式讲道理,是最好的。大体围绕这样一些意思展开写作,就是切合题意的。

【参考译文】

柳永,最初的名字是三变,崇安人。景佑元年(1034)进士。 (《词林纪事》卷四)

柳永作为举子的时候,多混迹青楼,擅长填词,教坊乐工每每得到新的词调就必定请求柳永为其填词,这才在世间流行起来。 (《避暑录话》卷三)

柳词迎合人意顺从世俗,天下都歌咏他的作品。于是传到了宫廷之内。仁宗很喜欢他的词,每次宴饮,必定多次让侍从歌唱柳词,柳三变闻听此事,创作了号“醉蓬莱”的宫词,经由内宫传达到后宫,词里有寻求助力登仕途的意味。仁宗听后觉察到这意思,从此不再歌唱柳词了。 (《后山诗话》)

柳三变曾经作有《鹤冲天》云:“忍把浮名,换了浅斟低唱?”等皇帝临轩发放榜文,刻意划掉了柳三变的名字,说:“这个人风前月下,喜欢去浅斟低唱,为何要虚名呢?姑且填词去吧。”柳三变因此自称“奉旨填词”。后改名柳永,才得以经翰林院儒臣等复核而升迁。 (《能改斋漫录》卷十六)

柳永也擅长其他文辞,但是偶然先因填词获得名声,才后悔填词成为自己所累。一个西夏归朝官说:“凡有井水饮处,即能歌柳词。”说的是他的词流传的广远。柳永最终官至屯田员外郎,死,灵柩暂时安放于润州僧寺。王和甫担任太守时,寻求他的后人,不能得到,于是替他出钱安葬了他。 (《避暑录话》卷三)

柳耆卿风度英俊豪迈,在一时闻名。死了以后,埋葬在枣阳县花山。远近的人们,每遇清明时节,多多带着酒肴,在柳耆卿墓旁聚会,称之为吊柳会。 (曾敏行《独醒杂志》卷四)

徐度曾经记录柳事说:“柳耆卿以歌词在仁宗朝显扬名声,官为屯田员外郎,所以世号柳屯田。他的词虽然极其工致,然而多杂糅鄙俗之语,所以流俗之人尤其喜欢说道。这以后欧阳修、苏轼等人相继出名,文章风格为之一变,至于歌词,体制也高雅。柳氏之作,几乎不再被文士之口称道,然而流俗之人喜好一如既往。刘季高侍郎,在宣和年间,曾经在相国寺的智海院用餐,于是谈及歌词,大力诋毁柳氏,旁若无人。有一个老官员听闻后,默然起身,徐徐取来纸笔,跪在刘季高面前,请求说:‘你把柳词当做不好的,何不自己写一篇给我看呢?’刘季高沉默着没有应答的话。” (《却扫编》卷五)

柳词曲折委婉,而其中具有自然质朴之气,虽然多俚俗之语,但高妙处足以超越同辈,倚声填词的人应当将其作为神主崇拜。如竹垞(《词综》)所记录,都是精金粹玉。因为柳屯田一生的精力在这方面,不像苏东坡等人是把填词当作多余的事情来做的。 (《乐府馀论》)

同课章节目录