3.5 多普勒效应 教案

图片预览

文档简介

3.5多普勒效应

教材分析

使用教材是人民教育出版社普通高中课程标准实验教科书2019年版《物理》选择性必修1,内容选自第三章第五节。多普勒效应是波的一种重要现象,在生活中具有广泛的应用。

本节课通过对多普勒效应的形成过程进行分析,提高学生对机械波的认识水平,培养学生的分析能力与科学探究能力。

学情分析

教学主体——学生是普通高中二年级学生,此前已经学习了声音及机械波的相关知识,了解声音的特性及其影响因素。学生具有一定的实验观察能力及科学探究的能力,学习欲望较强,乐于将所学知识运用于实际生活中。

多普勒效应的现象在生活中很常见,但学生不能应用物理知识进行分析。通过本节课的学习,使学生感受并探究多普勒效应现象,理解其产生原因,并了解其在生活中的应用。

教学课时

1课时

教学目标

1. 通过实验了解多普勒效应及其产生的原因,知道多普勒效应是波特有的现象。

2. 理解多普勒效应的实质。

3. 知道所有的波都有多普勒效应,认识多普勒效应在生活中的普遍性。

教学重难点

教学重点

多普勒效应产生的原因。

多普勒效应中波源的频率没变,观察者观测到的频率发生了变化。

教学难点

对多普勒效应产生原因的理解。

波源与观察者发生相对运动时,观察者接收到的频率变化的分析。

教学准备

长竹竿、蜂鸣器、多媒体课件

教学过程

新课引入

教师设问:仔细听汽车、飞机由远而近的鸣笛声,你会发现什么现象?

学生回答。

总结:靠近时,鸣笛声越来越尖锐;远离时,鸣笛声越来低沉。

思考:这到底是怎么回事?

1842年,奥地利物理学家多普勒带着女儿在铁道旁散步时就注意到了类似上面描述的现象。他经过认真的研究,发现波源与观察者相互靠近或者相互远离时,接收到的波的频率都会发生变化。人们把这种现象叫作多普勒效应。

讲授新课

一、多普勒效应

演示:

蜂鸣器音调的变化

将一个以电池为电源的蜂鸣器固定在长竹竿的一端,闭合开关后听一听它发出的声音。请一位同学用竹竿把蜂鸣器举起来并在头顶快速转动,在几米之外听它的声音有什么变化。

结果:蜂鸣器靠近观察者时,音调变高(频率变大);蜂鸣器远离观察者时,音调变低(频率变小)。

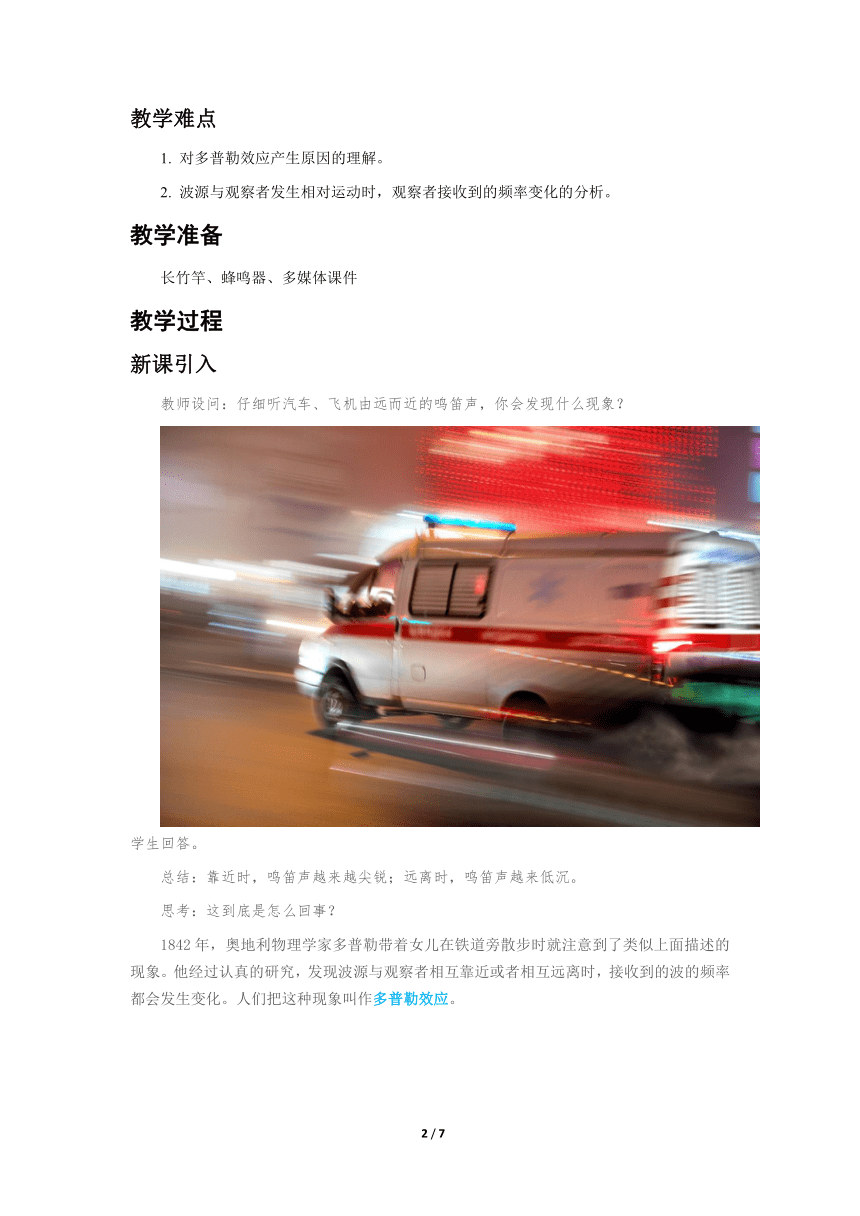

要了解多普勒效应的成因,可以做如下的模拟实验。让一队人沿路行走,观察者站在路旁不动,假设每分钟有30个人从他身旁通过(图3.5-2甲),这种情况下的“过人频率”是30人每分。

如果观察者逆着队伍行走,每分钟与观察者相遇的人数增加,也就是频率增加(图3.5-2乙);

反之,如果观察者顺着队伍行走,频率降低(图3.5-2丙)。

我们可以这样理解声波的多普勒效应:

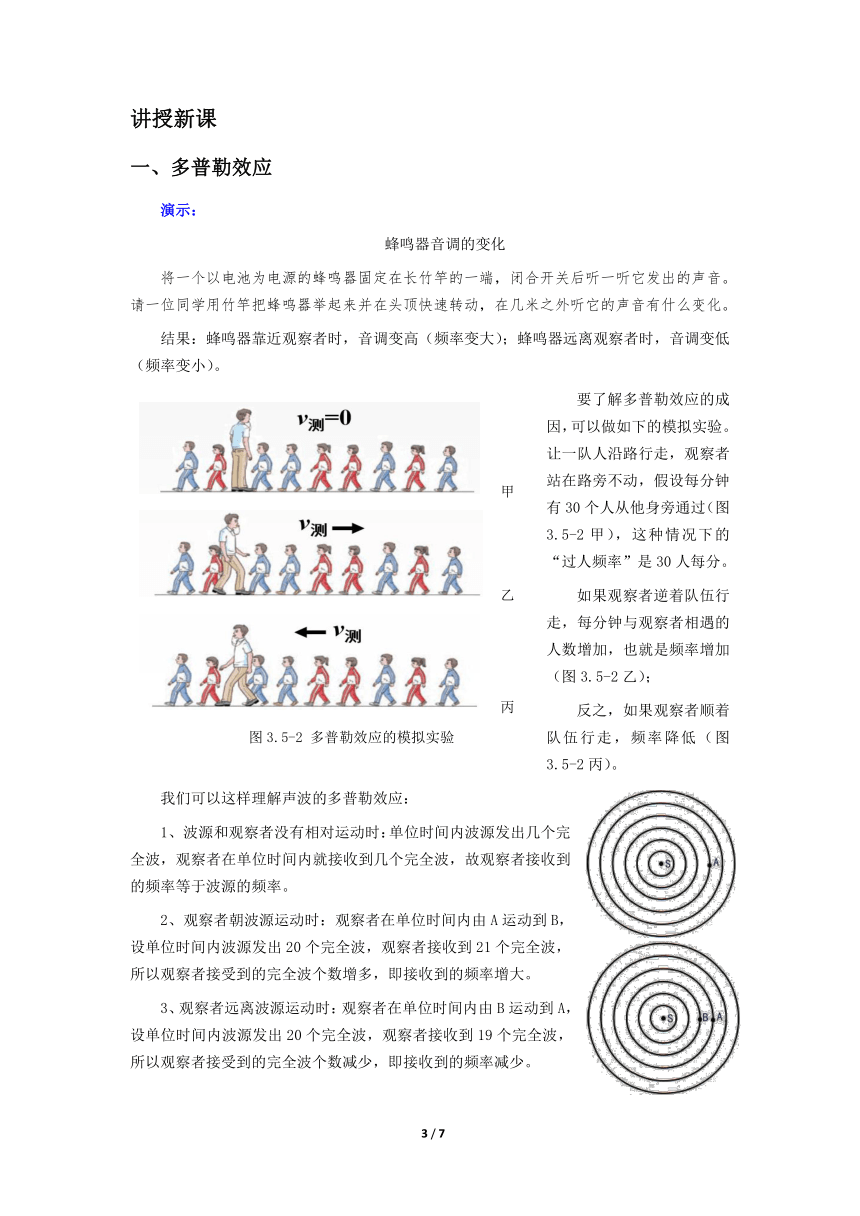

波源和观察者没有相对运动时:单位时间内波源发出几个完全波,观察者在单位时间内就接收到几个完全波,故观察者接收到的频率等于波源的频率。

2、观察者朝波源运动时:观察者在单位时间内由A运动到B,设单位时间内波源发出20个完全波,观察者接收到21个完全波,所以观察者接受到的完全波个数增多,即接收到的频率增大。

3、观察者远离波源运动时:观察者在单位时间内由B运动到A,设单位时间内波源发出20个完全波,观察者接收到19个完全波,所以观察者接受到的完全波个数减少,即接收到的频率减少。

波源朝观察者运动时:观察者感觉到波变得密集,即波长减小,接收到的频率增大。

波源远离观察者运动时:观察者感到波变得稀疏,即波长增大,接收到的频率减少。

多普勒效应实质:当波源与观察者有相对运动时,如果二者相互接近,观察者接收到的频率增大;如果二者远离,观察者接收到的频率减小.

注意:多普勒效应是观察者接收到的波的频率发生了变化,而波源发出的波的频率并没有改变。

思考与讨论

固定在振动片上的金属丝周期性触动水面可以形成水波。当振动片在水面上移动时拍得一幅如图3.5-3所示的照片,显示出此时波的图样。由照片是否可知,振动片正在向哪个方向移动?单位时间内是水波槽左边接收完全波个数多还是右边接收完全波个数多?

观看动画,得出答案;向左边移动,左边接收完全波个数多。

二、多普勒效应的应用

多普勒效应在科学技术中有广泛的应用。

1.测量汽车速度:交通警察向行进中的车辆发射频率已知的超声波,同时测量反射波的频率,根据反射波频率变化的多少就能知道车辆的速度。装有多普勒测速仪的监视器可以装在公路上方(图3.5-4),在测速的同时把车辆牌号拍摄下来,并把测得的速度自动打印在照片上。

利用多普勒测速仪,还可以测量水在海底的流速,为养殖场寻找适合贝类生长的场所。

2.测血液流速(彩超):医生向人体内发射频率已知的超声波,超声波被血管中的血液反射后又被仪器接收。测出反射波的频率变化,就能知道血流的速度。这种方法俗称“彩超”,可以检查心脏、大脑和眼底血管的病变。

3.测星球速度:理论和实验都证明,光波或电磁波都有多普勒效应,多普勒效应在科学技术中也有着广泛的应用。宇宙中的星球都在不停的运动。测量星球上某些元素发出的光波的频率,然后与地球上这些元素静止时发光的频率对照,就可以算出星球靠近或远离我们的速度。

典题剖析

例1(多选)下面说法中正确的是( )

A.发生多普勒效应时,波源的频率变化了

B.发生多普勒效应时,观察者接收到的频率发生了变化

C.多普勒效应是波源与观察者之间有相对运动时产生的

D.多普勒效应是由奥地利物理学家多普勒首先发现的

答案:BCD

解析:当波源与观察者之间有相对运动时会发生多普勒效应,选项C正确;发生多普勒效应时,观察者接收到的频率发生了变化,而波源的频率并没有改变,故选项A错误,选项B正确;此现象是奥地利物理学家多普勒首先发现的,选项D正确.

例2.(多选)下面哪些应用是利用了多普勒效应( )

A.利用地球上接收到遥远星体发出的光波的频率来判断遥远星体相对于地球的运动速度

B.交通警察向行进中的汽车发射一个已知频率的电磁波,根据接收到反射的电磁波的频率变化,就知道汽车的速度,以便于进行交通管理

C.铁路工人把耳朵贴在铁轨上可判断火车的运动情况

D.有经验的战士从炮弹飞行的尖叫声判断飞行炮弹是接近还是远去

答案:ABD

解析:凡是波都具有多普勒效应,利用光波的多普勒效应便可以测定遥远星体相对于地球运动的速度,A正确;B选项是利用多普勒效应的计算公式求出运动物体的速度,B正确;铁路工人把耳朵贴在铁轨上可判断火车的运行情况,是利用声音在固体中传播得快的特点,C错;炮弹飞行,与空气摩擦产生声波,人耳接收到的频率与炮弹的相对运动方向有关,D正确.

例3.频率一定的声源在空气中向着静止的接收器匀速运动.以u表示声源的速度,v表示声波的速度(uA.f增大,v增大 B.f增大,v不变

C.f不变,v增大 D.f减小,v不变

答案:B

解析:本题考查对波速和多普勒效应的理解,机械波在介质中的速度由介质决定,与波的频率、波源的速度无关,因此不论u如何变化,v都不变,声源向着接收器运动,接收器单位时间接收到的完全波的个数增加,波源的速度越大,单位时间接收到的完全波的个数越多,因此u增大时,f增大,B正确.

例4.分析下列物理现象:

①“闻其声而不见其人”;②学生围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音;③当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时,我们听到汽笛声的音调变高.这些物理现象分别属于波的( )

A.折射、干涉、多普勒效应 B.衍射、干涉、多普勒效应

C.折射、衍射、多普勒效应 D.衍射、多普勒效应、干涉

答案:B

解析:“闻其声而不见其人”是声波的衍射现象;学生围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音是声波的干涉现象;当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时,我们听到汽笛声的音调变高是多普勒效应,所以选项B正确.

板书设计

3.5 多普勒效应

1.多普勒效应:频率由于观察者与声源之间的相对运动,

而产生变化的现象。

2.成因: 由于声源与观察者间的相对运动。

3.应用:雷达测速仪、彩色多普勒超声检测仪等

课堂小结

课后学习

1、完成课后作业;

2观察生活中,还有哪些多普勒效应的应用实例

4 / 5

教材分析

使用教材是人民教育出版社普通高中课程标准实验教科书2019年版《物理》选择性必修1,内容选自第三章第五节。多普勒效应是波的一种重要现象,在生活中具有广泛的应用。

本节课通过对多普勒效应的形成过程进行分析,提高学生对机械波的认识水平,培养学生的分析能力与科学探究能力。

学情分析

教学主体——学生是普通高中二年级学生,此前已经学习了声音及机械波的相关知识,了解声音的特性及其影响因素。学生具有一定的实验观察能力及科学探究的能力,学习欲望较强,乐于将所学知识运用于实际生活中。

多普勒效应的现象在生活中很常见,但学生不能应用物理知识进行分析。通过本节课的学习,使学生感受并探究多普勒效应现象,理解其产生原因,并了解其在生活中的应用。

教学课时

1课时

教学目标

1. 通过实验了解多普勒效应及其产生的原因,知道多普勒效应是波特有的现象。

2. 理解多普勒效应的实质。

3. 知道所有的波都有多普勒效应,认识多普勒效应在生活中的普遍性。

教学重难点

教学重点

多普勒效应产生的原因。

多普勒效应中波源的频率没变,观察者观测到的频率发生了变化。

教学难点

对多普勒效应产生原因的理解。

波源与观察者发生相对运动时,观察者接收到的频率变化的分析。

教学准备

长竹竿、蜂鸣器、多媒体课件

教学过程

新课引入

教师设问:仔细听汽车、飞机由远而近的鸣笛声,你会发现什么现象?

学生回答。

总结:靠近时,鸣笛声越来越尖锐;远离时,鸣笛声越来低沉。

思考:这到底是怎么回事?

1842年,奥地利物理学家多普勒带着女儿在铁道旁散步时就注意到了类似上面描述的现象。他经过认真的研究,发现波源与观察者相互靠近或者相互远离时,接收到的波的频率都会发生变化。人们把这种现象叫作多普勒效应。

讲授新课

一、多普勒效应

演示:

蜂鸣器音调的变化

将一个以电池为电源的蜂鸣器固定在长竹竿的一端,闭合开关后听一听它发出的声音。请一位同学用竹竿把蜂鸣器举起来并在头顶快速转动,在几米之外听它的声音有什么变化。

结果:蜂鸣器靠近观察者时,音调变高(频率变大);蜂鸣器远离观察者时,音调变低(频率变小)。

要了解多普勒效应的成因,可以做如下的模拟实验。让一队人沿路行走,观察者站在路旁不动,假设每分钟有30个人从他身旁通过(图3.5-2甲),这种情况下的“过人频率”是30人每分。

如果观察者逆着队伍行走,每分钟与观察者相遇的人数增加,也就是频率增加(图3.5-2乙);

反之,如果观察者顺着队伍行走,频率降低(图3.5-2丙)。

我们可以这样理解声波的多普勒效应:

波源和观察者没有相对运动时:单位时间内波源发出几个完全波,观察者在单位时间内就接收到几个完全波,故观察者接收到的频率等于波源的频率。

2、观察者朝波源运动时:观察者在单位时间内由A运动到B,设单位时间内波源发出20个完全波,观察者接收到21个完全波,所以观察者接受到的完全波个数增多,即接收到的频率增大。

3、观察者远离波源运动时:观察者在单位时间内由B运动到A,设单位时间内波源发出20个完全波,观察者接收到19个完全波,所以观察者接受到的完全波个数减少,即接收到的频率减少。

波源朝观察者运动时:观察者感觉到波变得密集,即波长减小,接收到的频率增大。

波源远离观察者运动时:观察者感到波变得稀疏,即波长增大,接收到的频率减少。

多普勒效应实质:当波源与观察者有相对运动时,如果二者相互接近,观察者接收到的频率增大;如果二者远离,观察者接收到的频率减小.

注意:多普勒效应是观察者接收到的波的频率发生了变化,而波源发出的波的频率并没有改变。

思考与讨论

固定在振动片上的金属丝周期性触动水面可以形成水波。当振动片在水面上移动时拍得一幅如图3.5-3所示的照片,显示出此时波的图样。由照片是否可知,振动片正在向哪个方向移动?单位时间内是水波槽左边接收完全波个数多还是右边接收完全波个数多?

观看动画,得出答案;向左边移动,左边接收完全波个数多。

二、多普勒效应的应用

多普勒效应在科学技术中有广泛的应用。

1.测量汽车速度:交通警察向行进中的车辆发射频率已知的超声波,同时测量反射波的频率,根据反射波频率变化的多少就能知道车辆的速度。装有多普勒测速仪的监视器可以装在公路上方(图3.5-4),在测速的同时把车辆牌号拍摄下来,并把测得的速度自动打印在照片上。

利用多普勒测速仪,还可以测量水在海底的流速,为养殖场寻找适合贝类生长的场所。

2.测血液流速(彩超):医生向人体内发射频率已知的超声波,超声波被血管中的血液反射后又被仪器接收。测出反射波的频率变化,就能知道血流的速度。这种方法俗称“彩超”,可以检查心脏、大脑和眼底血管的病变。

3.测星球速度:理论和实验都证明,光波或电磁波都有多普勒效应,多普勒效应在科学技术中也有着广泛的应用。宇宙中的星球都在不停的运动。测量星球上某些元素发出的光波的频率,然后与地球上这些元素静止时发光的频率对照,就可以算出星球靠近或远离我们的速度。

典题剖析

例1(多选)下面说法中正确的是( )

A.发生多普勒效应时,波源的频率变化了

B.发生多普勒效应时,观察者接收到的频率发生了变化

C.多普勒效应是波源与观察者之间有相对运动时产生的

D.多普勒效应是由奥地利物理学家多普勒首先发现的

答案:BCD

解析:当波源与观察者之间有相对运动时会发生多普勒效应,选项C正确;发生多普勒效应时,观察者接收到的频率发生了变化,而波源的频率并没有改变,故选项A错误,选项B正确;此现象是奥地利物理学家多普勒首先发现的,选项D正确.

例2.(多选)下面哪些应用是利用了多普勒效应( )

A.利用地球上接收到遥远星体发出的光波的频率来判断遥远星体相对于地球的运动速度

B.交通警察向行进中的汽车发射一个已知频率的电磁波,根据接收到反射的电磁波的频率变化,就知道汽车的速度,以便于进行交通管理

C.铁路工人把耳朵贴在铁轨上可判断火车的运动情况

D.有经验的战士从炮弹飞行的尖叫声判断飞行炮弹是接近还是远去

答案:ABD

解析:凡是波都具有多普勒效应,利用光波的多普勒效应便可以测定遥远星体相对于地球运动的速度,A正确;B选项是利用多普勒效应的计算公式求出运动物体的速度,B正确;铁路工人把耳朵贴在铁轨上可判断火车的运行情况,是利用声音在固体中传播得快的特点,C错;炮弹飞行,与空气摩擦产生声波,人耳接收到的频率与炮弹的相对运动方向有关,D正确.

例3.频率一定的声源在空气中向着静止的接收器匀速运动.以u表示声源的速度,v表示声波的速度(u

C.f不变,v增大 D.f减小,v不变

答案:B

解析:本题考查对波速和多普勒效应的理解,机械波在介质中的速度由介质决定,与波的频率、波源的速度无关,因此不论u如何变化,v都不变,声源向着接收器运动,接收器单位时间接收到的完全波的个数增加,波源的速度越大,单位时间接收到的完全波的个数越多,因此u增大时,f增大,B正确.

例4.分析下列物理现象:

①“闻其声而不见其人”;②学生围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音;③当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时,我们听到汽笛声的音调变高.这些物理现象分别属于波的( )

A.折射、干涉、多普勒效应 B.衍射、干涉、多普勒效应

C.折射、衍射、多普勒效应 D.衍射、多普勒效应、干涉

答案:B

解析:“闻其声而不见其人”是声波的衍射现象;学生围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音是声波的干涉现象;当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时,我们听到汽笛声的音调变高是多普勒效应,所以选项B正确.

板书设计

3.5 多普勒效应

1.多普勒效应:频率由于观察者与声源之间的相对运动,

而产生变化的现象。

2.成因: 由于声源与观察者间的相对运动。

3.应用:雷达测速仪、彩色多普勒超声检测仪等

课堂小结

课后学习

1、完成课后作业;

2观察生活中,还有哪些多普勒效应的应用实例

4 / 5