天津市滨海新区塘沽第一中学2023-2024学年高三上学期期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 天津市滨海新区塘沽第一中学2023-2024学年高三上学期期末考试历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 287.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2023年塘沽一中高三毕业班期末考试

历史试卷

本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试用时60分钟。第Ⅰ卷1至4页,第Ⅱ卷5至7页。

答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时,考生务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利!

第Ⅰ卷

注意事项:

1.每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

2.本卷共15题,每题3分,共45分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

单项选择题Ⅰ:1~13题,每题3分,共39分。每题只有一个正确选项。

1.从现有材料来看,周人围绕“中”形成了“处中国以治万邦”,围绕“四方”方位形成了“圣人南面而治天下”,围绕“左右”方位形成了“左祖右社”“左昭右穆”,围绕“上下”方位形成了“上尊下卑”,围绕“内外”方位形成了“内诸夏外夷狄”等方位观念。这表明西周时期

A.周王强化了地方行政管理 B.方位观念赋予了礼制内涵

C.家国一体观念得到了认同 D.同源共祖的意识初步确立

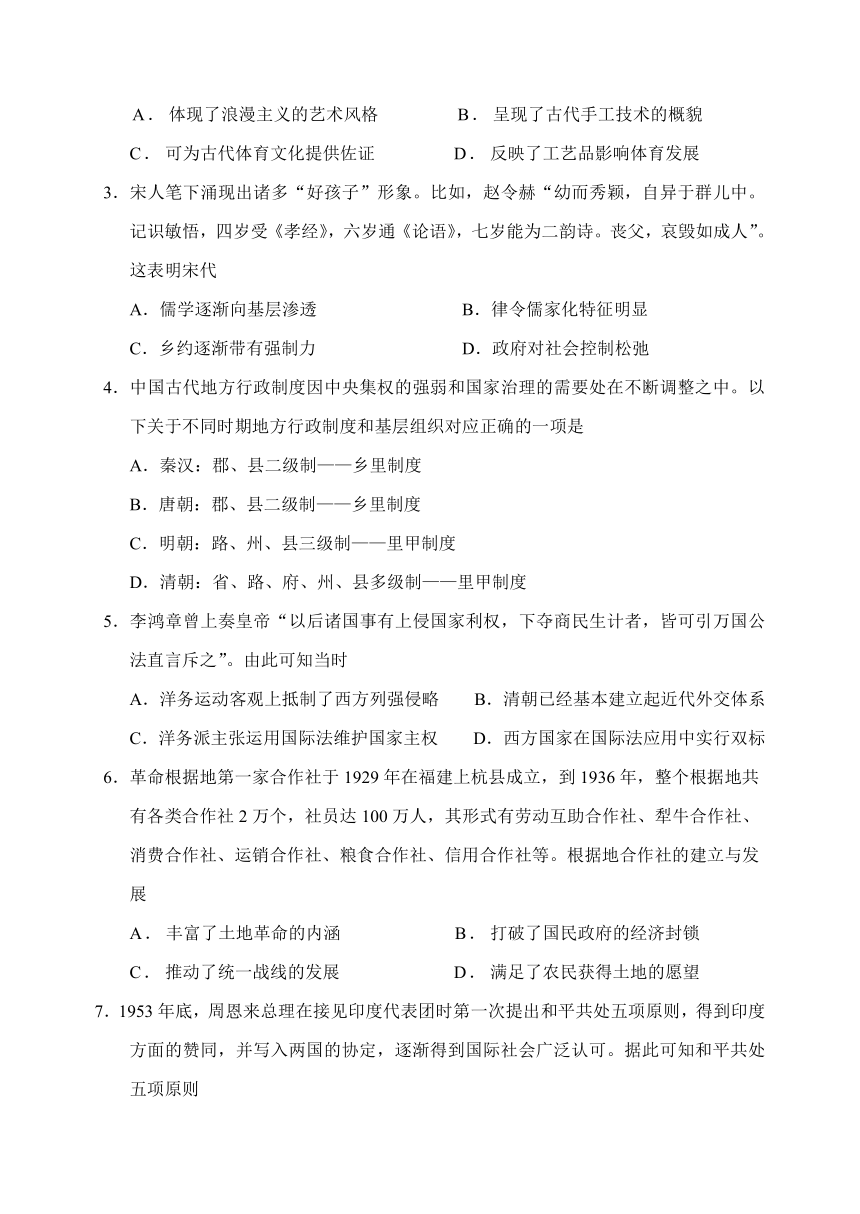

2、研读下列一组历史图片,从中可解读出的正确信息是,这些历史图片

A.体现了浪漫主义的艺术风格 B.呈现了古代手工技术的概貌

C.可为古代体育文化提供佐证 D.反映了工艺品影响体育发展

3.宋人笔下涌现出诸多“好孩子”形象。比如,赵令赫“幼而秀颖,自异于群儿中。记识敏悟,四岁受《孝经》,六岁通《论语》,七岁能为二韵诗。丧父,哀毁如成人”。这表明宋代

A.儒学逐渐向基层渗透 B.律令儒家化特征明显

C.乡约逐渐带有强制力 D.政府对社会控制松弛

4.中国古代地方行政制度因中央集权的强弱和国家治理的需要处在不断调整之中。以下关于不同时期地方行政制度和基层组织对应正确的一项是

A.秦汉:郡、县二级制——乡里制度

B.唐朝:郡、县二级制——乡里制度

C.明朝:路、州、县三级制——里甲制度

D.清朝:省、路、府、州、县多级制——里甲制度

5.李鸿章曾上奏皇帝“以后诸国事有上侵国家利权,下夺商民生计者,皆可引万国公法直言斥之”。由此可知当时

A.洋务运动客观上抵制了西方列强侵略 B.清朝已经基本建立起近代外交体系

C.洋务派主张运用国际法维护国家主权 D.西方国家在国际法应用中实行双标

6.革命根据地第一家合作社于1929年在福建上杭县成立,到1936年,整个根据地共有各类合作社2万个,社员达100万人,其形式有劳动互助合作社、犁牛合作社、消费合作社、运销合作社、粮食合作社、信用合作社等。根据地合作社的建立与发展

A.丰富了土地革命的内涵 B.打破了国民政府的经济封锁

C.推动了统一战线的发展 D.满足了农民获得土地的愿望

7.1953年底,周恩来总理在接见印度代表团时第一次提出和平共处五项原则,得到印度方面的赞同,并写入两国的协定,逐渐得到国际社会广泛认可。据此可知和平共处五项原则

A.与“一边倒”的外交政策根本对立 B.以意识形态作为国家关系与前提

C.力图打破两极格局的国际政治秩序 D.承认世界的多样性并极具包容性

8.下表为乡镇企业外向型经济状况表(单位:亿元)表中的数据变化说明,这一时期我国

年份 出口交货值 直接出口值 自营出口值

1995年 6235 5394 1051

2001年 9599 7855 4046

A.正式加入世界贸易组织 B.主动适应经济全球化趋势

C.市场经济体制基本建立 D.对外贸易结构趋向于合理

9.杭州在《马可·波罗行记》里被描述为“千桥之城”,桥是这个城市特有的文化符号。2016年G20杭州峰会会标由20根等粗等距、两端不封闭的光纤,描绘出一个桥形轮廓,在色彩上选用了蓝色和绿色。该创意重在表达

A.全球信息化已成时代潮流 B.中国文化的多元一体特征

C.合作共赢中促发展的理念 D.倡导全球治理体系的变革

10.落后的游牧民族,在条件具备时,以暴力为开路手段,冲入农耕世界,而后以定居或建立新王朝统治的方式,融入文明体系中。公元前后数百年间,这种情形在东西方都曾多次出现。以下不属于上述情形的是

A.罗马帝国征服希腊 B.大月氏建立贵霜帝国

C.匈奴内迁建立政权 D.日耳曼人灭亡西罗马

11.15世纪,德文、意大利文、捷克文、荷兰文、西班牙文的《新约》或《圣经》全书先后面世,这些译本奏响了宗教改革运动的序曲。马丁·路德所译德文《圣经》被称为德国近代语言文字的最佳范本。到1525年,已经有22个经过路德授权的版本和110种翻印本问世,几乎1/3能识会读的德意志人都人手一份。这一历史现象

A.摧毁了教会的信仰基础 B.阻碍了近代科学的兴起

C.助推民族国家意识增强 D.导致了欧洲的四分五裂

12.1935年苏联首先取消了面包和面粉、米的配给制;1936年初,工业品供应也逐渐取消配给制。1937年与1932年相比,零售商品流转渠道供应的重要日用工业品和食品增长明显,如砂糖增长1.92倍,灌肠和熏制食品3.90倍,靴子1.18倍,自行车3.2倍,手表7.2倍。材料反映出这一时期苏联

A.新经济政策实施后国民经济恢复 B.工业基础改善促成落后面貌改观

C.运用市场规律促进经济高速发展 D.合理调整产业结构改善民众生活

13.2022年美联储在6月、7月以及9月连续3次加息75个基点,利率由1.75%达到了3.25%,加剧跨境资本流动,导致美元快速回流美国;欧元、英镑、日元等经济体货币贬值压力加大,部分新兴经济体深陷债务危机,甚至将重蹈上世纪滞胀的覆辙。这主要反映了

A.世界经济危机周而复始 B.世界金融体系亟需调整

C.新兴经济体经济基础薄弱 D.布雷顿森林体系彻底崩溃

单项选择题Ⅱ:14~15题,每题3分,共6分。每一选项的分值分别为3、1、1、0分。选出最佳一项,多选不得分。

14.古代中国的春秋战国时期与古希腊的城邦国家时期处于同一时代,但却创造了不同的政治文明模式。造成这种不同的主要原因是

A.地理环境的巨大差异 B.人的思想意识的差异

C.文化繁荣程度的显著不同 D.经济活动形式的显著不同

15.在中国近代史的研究中,20世纪30年代形成了“近代化”和“革命”两种话语模式,并以前者为主导;1949年以后,革命话语从边缘走向中心;20世纪八九十年代以来,近代化(也称现代化)又成为近代史研究的焦点。影响这一变化的主要因素是

A.综合国力强弱的发展演变 B.发展道路的选择不同

C.社会环境(广义)发展变化 D.史学家们的认识差异

第Ⅱ卷

注意事项:

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。

2.本卷共3题,共55分。

16.(20分) 阅读材料,回答问题。

材料一 国家出现以后,道路成为人们开拓的产物。至周代,已有了明确的道路系统,并设置了道路守卫和交通管理人员——司空官。秦始皇统一中国后,以咸阳为中心,修筑了东至渤海、南至江浙的两条“驰道”及连接陕甘蒙的军事设施“直道”,最宽处可供百多驾马车并排行驶。汉代道路修筑和养护已达一定水平,驰道两旁置有林荫。东汉末年以后,交通事业衰落,道路系统变得支离破碎。隋唐时期,全国的道路再现繁荣,修建了以长安城为中心的四通八达的陆路交通系统。宋朝由于受到辽金的进攻,交通范围大大缩减。元明清时期,中国陆路交通兴盛发达。

——摘编自赵云旗《中国古代交通》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代道路交通的主要特点。(8分)

材料二 英国交通运输网络真正的发展是在17世纪中期以后。随着国内经济活动日趋活跃,新的重型马车开始使用,对道路的要求有了迅速的提高,道路管理问题日益成为难题。1663年,英国议会通过了第一个收费公路法案,即在某些道路上征收通行税的法令,此项税收款必须专用于道路工程。18世纪以后,英国由信托公司负责道路的经营管理,并进行维修养护。信托公司的形式发展迅速,在约克郡就成立了125个信托公司,利兹收费公路的建设依靠12位有权益的商人。1750年,英国大约有500条收费公路,大部分主干线成了收费公路。1760~1774年间,议会通过了不少于452项有关道路建筑及其保养的法令。

——摘编自张卫良《工业革命前英国交通运输业的发展》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析17世纪中期至18世纪60年代英国道路交通发展的表现及其原因。(8分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明你对道路交通发展的认识。(4分)

17.(20分)阅读材料,回答问题。

材料一 近代法国启蒙学者关注公民教育,认为专制国家的教育只是“培养好奴隶”,不可能培养出真正的人。他们主张公民教育应由民主国家设立机构并进行领导与管理,以推翻教会对教育权的垄断。狄德罗认为优良的自然素质绝非贵族所独有,“天才、才能和美德出自茅屋里的要比出自宫廷里的多得难以计算”。只因在恶劣的社会制度下,民众的子女得不到合理的教育,其中的天才被埋没。在当时法国“优秀的爱国者”和“始终正直的公民”极为稀少的情况下,道德教育尤为重要。卢梭要求儿童多了解祖国,他认为只有掌握包括数学、文学等科学知识,方能逐渐成为合格的公民。这些构想为推动臣民教育向公民教育的转变提供了思想先导。

——摘编自刘春兵《18世纪法国启蒙运动中的公民教育思想探析》

(1)根据材料一,指出启蒙思想家关于法国公民教育的主要构想,并结合所学知识分析该构想提出的意义。(10分)

材料二 民国初期是近代中国公民教育的产生发展阶段。《临时约法》首次对公民权利做出规定,为公民教育提供了法律基础。在学习借鉴西方公民教育之初,不少学者强调“德国公民教育之思想,不可完全移植于我国”。商务印书馆和《中华教育界》等民间社会机构发表有关西方公民教育的文章,顺应时代要求,自觉承担推动公民教育的重任。朱元善于1916年提出“教育方针,自当以新国家之本质为主眼,而置重于共和立宪国民之养成”“非实施公民教育不可”。随着西方公民教育思想的不断传入,人们提倡将民主精神的培养作为公民教育目标模式构建的基础,使公民教育范围扩展到社会公共生活领域。

——摘编自朱小蔓、冯秀军《中国公民教育发展观脉络探析》

(2)根据材料二,概括民国初期公民教育的特点,并结合所学知识说明其特点形成的原因。(10分)

18.(15分)阅读材料,回答问题。

材料 关于宋代历史,海内外学者著述颇丰,叙述各有侧重,如《儒家统治的时代:宋的转型》《中国思想与宗教的奔流:宋朝》《宋史:文治昌盛与武功弱势》等,这些书名反映了作者对时代特征的理解。

结合所学知识,就中国古代某一历史时期, 自拟一个能够反映其时代特征的书名,并运用具体史实予以论证。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰。)

2023年塘沽一中高三毕业班期末考试

历史答案

选择题

B C A A C

A D B C A

C B B D AB C BD

二、材料解析题

16.(20分)

(1)特点:道路系统形成时间早(历史悠久);道路修筑水平高;发展曲折(与政治经济形势密切相关);与战争有密切关系;具有强烈的政治色彩(政府重视);以都城为中心,以稳定统治及维护统一为目的;为现实统治需求服务;道路建设与战争需求相结合(8分,任答4点)

(2)表现:收费公路发展迅速;道路管理方式逐渐商业化(或商人投资修建);立法保障(或交通管理法律体系不断健全);信托公司管理养护。(4分,任答2点)

原因:资本主义商品经济的发展;资产阶级代议制的确立和发展;原有道路管理存在的弊端(新型交通工具的使用);民间资本雄厚,利润的刺激。(4分,任选2点)

(3)认识:国家统一和社会稳定是道路交通发展的前提;经济发展是道路交通发展的基础;政府应在道路交通发展中起主导作用;可以调动民间资本参与道路交通建设;政府立法能有力推动道路交通的发展;交通运输的发展是推动经济建设和社会进步的重要因素。(4分,任选2点)

17.(20分)

(1)构想:强调由民主国家主导公民教育;主张扩大受教育对象;以道德教育和科学知识的传授为主要内容。(4分,答出2点即可)

意义:推动了近代法国教育的转型;抨击了封建专制统治和腐朽的教权;反映了法国资产阶级的价值诉求;为法国资产阶级革命提供了舆论准备;对其他国家的教育发展具有借鉴作用。(6分,任答3点)

(2)特点:将西方公民教育思想与中国式公民教育紧密结合;政府倡导,民间力量参与;具有明显的民主共和主义色彩。(4分,任答2点)

原因:辛亥革命推翻了封建帝制;民主共和观念逐渐深人人心;新文化运动解放了人们的思想;民族工业的发展;资产阶级力量的增强;“西学东渐”的影响。(6分,任答3点)

18.(15分)例证一:书名:《春秋战国:大变革与大转型的时代》

论证:春秋战国是中国历史的第一次大转型时期。是中国从奴隶社会向封建社会过渡的关键时期,社会出现了剧烈的大变革。经济上,随着铁犁牛耕的推广,私田大量开发,井田制瓦解,秦国商鞅变法废井田,开阡陌,确立土地私有制,促使小农经济产生。政治上,宗法制、分封制逐渐瓦解,礼崩乐坏,各诸侯争霸兼并、委派官吏,逐渐成了集权统治,由此,以血缘为纽带的贵族政治向官僚政治过渡。思想上,士阶层崛起,私学盛行,学术下移,出现“百家争鸣”的局面。

综上所述,春秋战国时期的变革是从经济基础到上层建筑皆出现了大变革,是基于生产力水平的提高引发的社会大转型。

例证二:书名:《秦汉:统一多民族国家的形成和初步发展》

论证:政治上,秦朝大一统,建立封建专制主义中央集权制,如皇帝制、三公九卿制等;汉朝颁布推恩令,解决王国问题,并加强对地方监察,促进了国家政治统一。经济上,汉朝精耕细作技术进步,促进了农业、手工业、商业发展。文化上,秦汉时治国思想趋向成熟,由秦朝焚书坑儒,推行法家,到汉初实行无为而治的道家,再到汉武帝时尊崇儒术,使儒家成为正统思想。民族关系上,秦朝南征越族,北征匈奴,修长城,开发了边疆,促进了我国统一多民族国家的形成。对外关系上,汉朝对外开放,开通了陆上海上丝绸之路,促进了中外商业、文化交流。

总之,秦汉时期创新了各项制度和政策,为后世王朝继承发展,为中华民族的形成奠定了基础。

历史试卷

本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试用时60分钟。第Ⅰ卷1至4页,第Ⅱ卷5至7页。

答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时,考生务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利!

第Ⅰ卷

注意事项:

1.每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

2.本卷共15题,每题3分,共45分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

单项选择题Ⅰ:1~13题,每题3分,共39分。每题只有一个正确选项。

1.从现有材料来看,周人围绕“中”形成了“处中国以治万邦”,围绕“四方”方位形成了“圣人南面而治天下”,围绕“左右”方位形成了“左祖右社”“左昭右穆”,围绕“上下”方位形成了“上尊下卑”,围绕“内外”方位形成了“内诸夏外夷狄”等方位观念。这表明西周时期

A.周王强化了地方行政管理 B.方位观念赋予了礼制内涵

C.家国一体观念得到了认同 D.同源共祖的意识初步确立

2、研读下列一组历史图片,从中可解读出的正确信息是,这些历史图片

A.体现了浪漫主义的艺术风格 B.呈现了古代手工技术的概貌

C.可为古代体育文化提供佐证 D.反映了工艺品影响体育发展

3.宋人笔下涌现出诸多“好孩子”形象。比如,赵令赫“幼而秀颖,自异于群儿中。记识敏悟,四岁受《孝经》,六岁通《论语》,七岁能为二韵诗。丧父,哀毁如成人”。这表明宋代

A.儒学逐渐向基层渗透 B.律令儒家化特征明显

C.乡约逐渐带有强制力 D.政府对社会控制松弛

4.中国古代地方行政制度因中央集权的强弱和国家治理的需要处在不断调整之中。以下关于不同时期地方行政制度和基层组织对应正确的一项是

A.秦汉:郡、县二级制——乡里制度

B.唐朝:郡、县二级制——乡里制度

C.明朝:路、州、县三级制——里甲制度

D.清朝:省、路、府、州、县多级制——里甲制度

5.李鸿章曾上奏皇帝“以后诸国事有上侵国家利权,下夺商民生计者,皆可引万国公法直言斥之”。由此可知当时

A.洋务运动客观上抵制了西方列强侵略 B.清朝已经基本建立起近代外交体系

C.洋务派主张运用国际法维护国家主权 D.西方国家在国际法应用中实行双标

6.革命根据地第一家合作社于1929年在福建上杭县成立,到1936年,整个根据地共有各类合作社2万个,社员达100万人,其形式有劳动互助合作社、犁牛合作社、消费合作社、运销合作社、粮食合作社、信用合作社等。根据地合作社的建立与发展

A.丰富了土地革命的内涵 B.打破了国民政府的经济封锁

C.推动了统一战线的发展 D.满足了农民获得土地的愿望

7.1953年底,周恩来总理在接见印度代表团时第一次提出和平共处五项原则,得到印度方面的赞同,并写入两国的协定,逐渐得到国际社会广泛认可。据此可知和平共处五项原则

A.与“一边倒”的外交政策根本对立 B.以意识形态作为国家关系与前提

C.力图打破两极格局的国际政治秩序 D.承认世界的多样性并极具包容性

8.下表为乡镇企业外向型经济状况表(单位:亿元)表中的数据变化说明,这一时期我国

年份 出口交货值 直接出口值 自营出口值

1995年 6235 5394 1051

2001年 9599 7855 4046

A.正式加入世界贸易组织 B.主动适应经济全球化趋势

C.市场经济体制基本建立 D.对外贸易结构趋向于合理

9.杭州在《马可·波罗行记》里被描述为“千桥之城”,桥是这个城市特有的文化符号。2016年G20杭州峰会会标由20根等粗等距、两端不封闭的光纤,描绘出一个桥形轮廓,在色彩上选用了蓝色和绿色。该创意重在表达

A.全球信息化已成时代潮流 B.中国文化的多元一体特征

C.合作共赢中促发展的理念 D.倡导全球治理体系的变革

10.落后的游牧民族,在条件具备时,以暴力为开路手段,冲入农耕世界,而后以定居或建立新王朝统治的方式,融入文明体系中。公元前后数百年间,这种情形在东西方都曾多次出现。以下不属于上述情形的是

A.罗马帝国征服希腊 B.大月氏建立贵霜帝国

C.匈奴内迁建立政权 D.日耳曼人灭亡西罗马

11.15世纪,德文、意大利文、捷克文、荷兰文、西班牙文的《新约》或《圣经》全书先后面世,这些译本奏响了宗教改革运动的序曲。马丁·路德所译德文《圣经》被称为德国近代语言文字的最佳范本。到1525年,已经有22个经过路德授权的版本和110种翻印本问世,几乎1/3能识会读的德意志人都人手一份。这一历史现象

A.摧毁了教会的信仰基础 B.阻碍了近代科学的兴起

C.助推民族国家意识增强 D.导致了欧洲的四分五裂

12.1935年苏联首先取消了面包和面粉、米的配给制;1936年初,工业品供应也逐渐取消配给制。1937年与1932年相比,零售商品流转渠道供应的重要日用工业品和食品增长明显,如砂糖增长1.92倍,灌肠和熏制食品3.90倍,靴子1.18倍,自行车3.2倍,手表7.2倍。材料反映出这一时期苏联

A.新经济政策实施后国民经济恢复 B.工业基础改善促成落后面貌改观

C.运用市场规律促进经济高速发展 D.合理调整产业结构改善民众生活

13.2022年美联储在6月、7月以及9月连续3次加息75个基点,利率由1.75%达到了3.25%,加剧跨境资本流动,导致美元快速回流美国;欧元、英镑、日元等经济体货币贬值压力加大,部分新兴经济体深陷债务危机,甚至将重蹈上世纪滞胀的覆辙。这主要反映了

A.世界经济危机周而复始 B.世界金融体系亟需调整

C.新兴经济体经济基础薄弱 D.布雷顿森林体系彻底崩溃

单项选择题Ⅱ:14~15题,每题3分,共6分。每一选项的分值分别为3、1、1、0分。选出最佳一项,多选不得分。

14.古代中国的春秋战国时期与古希腊的城邦国家时期处于同一时代,但却创造了不同的政治文明模式。造成这种不同的主要原因是

A.地理环境的巨大差异 B.人的思想意识的差异

C.文化繁荣程度的显著不同 D.经济活动形式的显著不同

15.在中国近代史的研究中,20世纪30年代形成了“近代化”和“革命”两种话语模式,并以前者为主导;1949年以后,革命话语从边缘走向中心;20世纪八九十年代以来,近代化(也称现代化)又成为近代史研究的焦点。影响这一变化的主要因素是

A.综合国力强弱的发展演变 B.发展道路的选择不同

C.社会环境(广义)发展变化 D.史学家们的认识差异

第Ⅱ卷

注意事项:

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。

2.本卷共3题,共55分。

16.(20分) 阅读材料,回答问题。

材料一 国家出现以后,道路成为人们开拓的产物。至周代,已有了明确的道路系统,并设置了道路守卫和交通管理人员——司空官。秦始皇统一中国后,以咸阳为中心,修筑了东至渤海、南至江浙的两条“驰道”及连接陕甘蒙的军事设施“直道”,最宽处可供百多驾马车并排行驶。汉代道路修筑和养护已达一定水平,驰道两旁置有林荫。东汉末年以后,交通事业衰落,道路系统变得支离破碎。隋唐时期,全国的道路再现繁荣,修建了以长安城为中心的四通八达的陆路交通系统。宋朝由于受到辽金的进攻,交通范围大大缩减。元明清时期,中国陆路交通兴盛发达。

——摘编自赵云旗《中国古代交通》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代道路交通的主要特点。(8分)

材料二 英国交通运输网络真正的发展是在17世纪中期以后。随着国内经济活动日趋活跃,新的重型马车开始使用,对道路的要求有了迅速的提高,道路管理问题日益成为难题。1663年,英国议会通过了第一个收费公路法案,即在某些道路上征收通行税的法令,此项税收款必须专用于道路工程。18世纪以后,英国由信托公司负责道路的经营管理,并进行维修养护。信托公司的形式发展迅速,在约克郡就成立了125个信托公司,利兹收费公路的建设依靠12位有权益的商人。1750年,英国大约有500条收费公路,大部分主干线成了收费公路。1760~1774年间,议会通过了不少于452项有关道路建筑及其保养的法令。

——摘编自张卫良《工业革命前英国交通运输业的发展》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析17世纪中期至18世纪60年代英国道路交通发展的表现及其原因。(8分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明你对道路交通发展的认识。(4分)

17.(20分)阅读材料,回答问题。

材料一 近代法国启蒙学者关注公民教育,认为专制国家的教育只是“培养好奴隶”,不可能培养出真正的人。他们主张公民教育应由民主国家设立机构并进行领导与管理,以推翻教会对教育权的垄断。狄德罗认为优良的自然素质绝非贵族所独有,“天才、才能和美德出自茅屋里的要比出自宫廷里的多得难以计算”。只因在恶劣的社会制度下,民众的子女得不到合理的教育,其中的天才被埋没。在当时法国“优秀的爱国者”和“始终正直的公民”极为稀少的情况下,道德教育尤为重要。卢梭要求儿童多了解祖国,他认为只有掌握包括数学、文学等科学知识,方能逐渐成为合格的公民。这些构想为推动臣民教育向公民教育的转变提供了思想先导。

——摘编自刘春兵《18世纪法国启蒙运动中的公民教育思想探析》

(1)根据材料一,指出启蒙思想家关于法国公民教育的主要构想,并结合所学知识分析该构想提出的意义。(10分)

材料二 民国初期是近代中国公民教育的产生发展阶段。《临时约法》首次对公民权利做出规定,为公民教育提供了法律基础。在学习借鉴西方公民教育之初,不少学者强调“德国公民教育之思想,不可完全移植于我国”。商务印书馆和《中华教育界》等民间社会机构发表有关西方公民教育的文章,顺应时代要求,自觉承担推动公民教育的重任。朱元善于1916年提出“教育方针,自当以新国家之本质为主眼,而置重于共和立宪国民之养成”“非实施公民教育不可”。随着西方公民教育思想的不断传入,人们提倡将民主精神的培养作为公民教育目标模式构建的基础,使公民教育范围扩展到社会公共生活领域。

——摘编自朱小蔓、冯秀军《中国公民教育发展观脉络探析》

(2)根据材料二,概括民国初期公民教育的特点,并结合所学知识说明其特点形成的原因。(10分)

18.(15分)阅读材料,回答问题。

材料 关于宋代历史,海内外学者著述颇丰,叙述各有侧重,如《儒家统治的时代:宋的转型》《中国思想与宗教的奔流:宋朝》《宋史:文治昌盛与武功弱势》等,这些书名反映了作者对时代特征的理解。

结合所学知识,就中国古代某一历史时期, 自拟一个能够反映其时代特征的书名,并运用具体史实予以论证。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰。)

2023年塘沽一中高三毕业班期末考试

历史答案

选择题

B C A A C

A D B C A

C B B D AB C BD

二、材料解析题

16.(20分)

(1)特点:道路系统形成时间早(历史悠久);道路修筑水平高;发展曲折(与政治经济形势密切相关);与战争有密切关系;具有强烈的政治色彩(政府重视);以都城为中心,以稳定统治及维护统一为目的;为现实统治需求服务;道路建设与战争需求相结合(8分,任答4点)

(2)表现:收费公路发展迅速;道路管理方式逐渐商业化(或商人投资修建);立法保障(或交通管理法律体系不断健全);信托公司管理养护。(4分,任答2点)

原因:资本主义商品经济的发展;资产阶级代议制的确立和发展;原有道路管理存在的弊端(新型交通工具的使用);民间资本雄厚,利润的刺激。(4分,任选2点)

(3)认识:国家统一和社会稳定是道路交通发展的前提;经济发展是道路交通发展的基础;政府应在道路交通发展中起主导作用;可以调动民间资本参与道路交通建设;政府立法能有力推动道路交通的发展;交通运输的发展是推动经济建设和社会进步的重要因素。(4分,任选2点)

17.(20分)

(1)构想:强调由民主国家主导公民教育;主张扩大受教育对象;以道德教育和科学知识的传授为主要内容。(4分,答出2点即可)

意义:推动了近代法国教育的转型;抨击了封建专制统治和腐朽的教权;反映了法国资产阶级的价值诉求;为法国资产阶级革命提供了舆论准备;对其他国家的教育发展具有借鉴作用。(6分,任答3点)

(2)特点:将西方公民教育思想与中国式公民教育紧密结合;政府倡导,民间力量参与;具有明显的民主共和主义色彩。(4分,任答2点)

原因:辛亥革命推翻了封建帝制;民主共和观念逐渐深人人心;新文化运动解放了人们的思想;民族工业的发展;资产阶级力量的增强;“西学东渐”的影响。(6分,任答3点)

18.(15分)例证一:书名:《春秋战国:大变革与大转型的时代》

论证:春秋战国是中国历史的第一次大转型时期。是中国从奴隶社会向封建社会过渡的关键时期,社会出现了剧烈的大变革。经济上,随着铁犁牛耕的推广,私田大量开发,井田制瓦解,秦国商鞅变法废井田,开阡陌,确立土地私有制,促使小农经济产生。政治上,宗法制、分封制逐渐瓦解,礼崩乐坏,各诸侯争霸兼并、委派官吏,逐渐成了集权统治,由此,以血缘为纽带的贵族政治向官僚政治过渡。思想上,士阶层崛起,私学盛行,学术下移,出现“百家争鸣”的局面。

综上所述,春秋战国时期的变革是从经济基础到上层建筑皆出现了大变革,是基于生产力水平的提高引发的社会大转型。

例证二:书名:《秦汉:统一多民族国家的形成和初步发展》

论证:政治上,秦朝大一统,建立封建专制主义中央集权制,如皇帝制、三公九卿制等;汉朝颁布推恩令,解决王国问题,并加强对地方监察,促进了国家政治统一。经济上,汉朝精耕细作技术进步,促进了农业、手工业、商业发展。文化上,秦汉时治国思想趋向成熟,由秦朝焚书坑儒,推行法家,到汉初实行无为而治的道家,再到汉武帝时尊崇儒术,使儒家成为正统思想。民族关系上,秦朝南征越族,北征匈奴,修长城,开发了边疆,促进了我国统一多民族国家的形成。对外关系上,汉朝对外开放,开通了陆上海上丝绸之路,促进了中外商业、文化交流。

总之,秦汉时期创新了各项制度和政策,为后世王朝继承发展,为中华民族的形成奠定了基础。

同课章节目录