生物人教版(2019)选择性必修2第4章人与环境单元复习(共49张ppt)课件

文档属性

| 名称 | 生物人教版(2019)选择性必修2第4章人与环境单元复习(共49张ppt)课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 894.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-17 11:31:53 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

第4章 人与环境

单元复习

对接高考

04

基础梳理

素养提升

自主检测

01

03

02

目录

1、生态足迹是一种衡量对生态环境破坏程度的定性方法

2、生态足迹是判断某一国家或地区目前的可持续发展的状态的重要指标

3、日本每人的生态足迹远远超过日本土地、水源所具备的生产能力,所以日本只能利用别国资源

4、含氮、磷化合物的生活污水大量排放可使水体富营养化

5、各国工业大量排放二氧化硫是全球气候变暖的主要原因

6、劣质装修材料中的甲醛、苯、氡气等对人体有害

7、废旧电池中的汞、镉、铅等重金属盐对土壤和水源会造成污染

8、“低碳经济”的发展将会导致生物圈的碳循环受到阻碍

9、现代工业迅速发展,短期内二氧化碳排放量过大,导致了生物圈碳循环失衡

10、尽量减少塑料袋使用量,遏制白色污染是转向“低碳生活”的途径之一

11、“原料—产品—废料”的生产模式向“原料—产品—原料—产品”模式转化,有助于减少废料处理的能耗,促进生态系统物质循环

自主检测

辨析正误

1

×

√

√

√

×

√

√

×

√

√

√

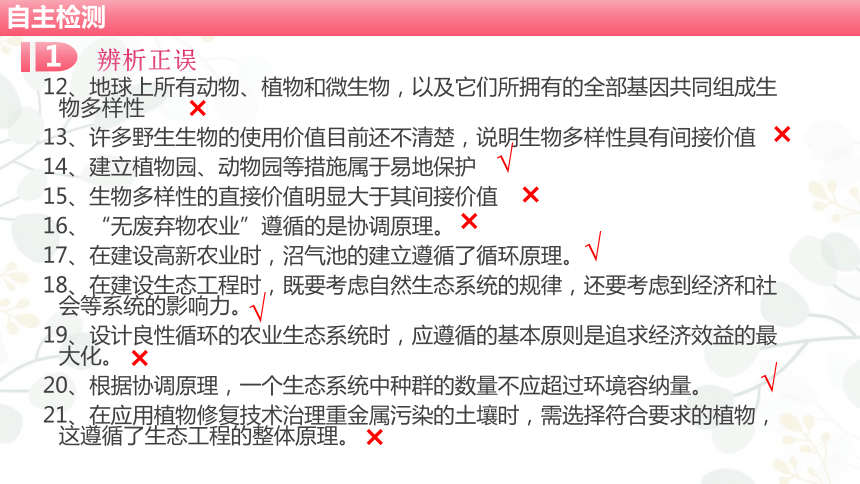

12、地球上所有动物、植物和微生物,以及它们所拥有的全部基因共同组成生物多样性

13、许多野生生物的使用价值目前还不清楚,说明生物多样性具有间接价值

14、建立植物园、动物园等措施属于易地保护

15、生物多样性的直接价值明显大于其间接价值

16、“无废弃物农业”遵循的是协调原理。

17、在建设高新农业时,沼气池的建立遵循了循环原理。

18、在建设生态工程时,既要考虑自然生态系统的规律,还要考虑到经济和社会等系统的影响力。

19、设计良性循环的农业生态系统时,应遵循的基本原则是追求经济效益的最大化。

20、根据协调原理,一个生态系统中种群的数量不应超过环境容纳量。

21、在应用植物修复技术治理重金属污染的土壤时,需选择符合要求的植物,这遵循了生态工程的整体原理。

自主检测

辨析正误

1

×

×

√

×

×

√

√

×

√

×

基础梳理

人类活动对生态环境的影响

1

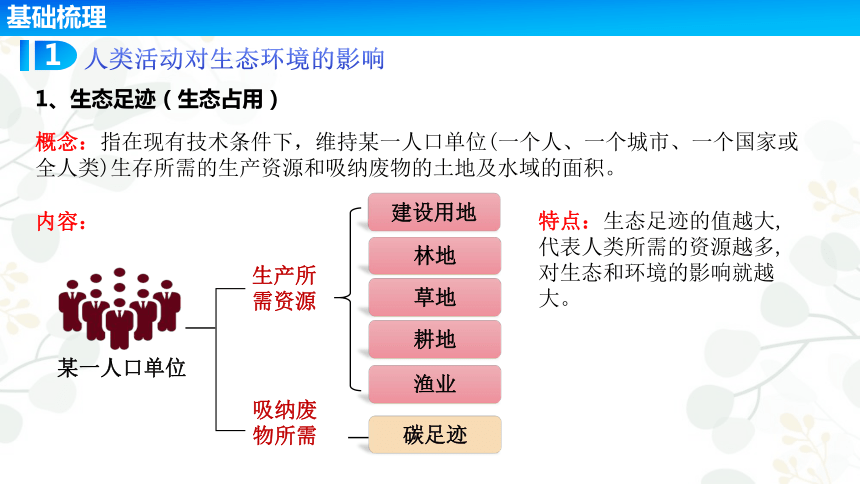

1、生态足迹(生态占用)

概念:指在现有技术条件下,维持某一人口单位(一个人、一个城市、一个国家或全人类)生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积。

内容:

生产所需资源

吸纳废物所需

某一人口单位

建设用地

林地

草地

耕地

渔业

碳足迹

特点:生态足迹的值越大,代表人类所需的资源越多,对生态和环境的影响就越大。

基础梳理

人类活动对生态环境的影响

1

1、生态足迹(生态占用)

意义:指在现有技术条件下,维持某一人口单位(一个人、一个城市、一个国家或全人类)生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积。

影响因素:生活方式、人口规模、生活消费水平、技术条件和生产力等。

①与步行相比,开车出行会增大生态足迹;

②与食用蔬菜相比,吃牛肉会增大生态足迹。

基础梳理

人类活动对生态环境的影响

1

2、人口增长过快带来的环境压力

人口增长过快带来的环境压力:全球进入生态超载状态

大气中二氧化碳浓度升高

我国许多自然资源的人均占有量均低于全球人均水平

我国人口现状:在计划生育等基本国策调控下,人口出生率和增长率明显下降,我国人

口增长过快的情况得到了有效控制。

我国人口基数大,依然是世界第一人口大国,未来城市化和人口老龄化

还将加速。

基础梳理

人类活动对生态环境的影响

1

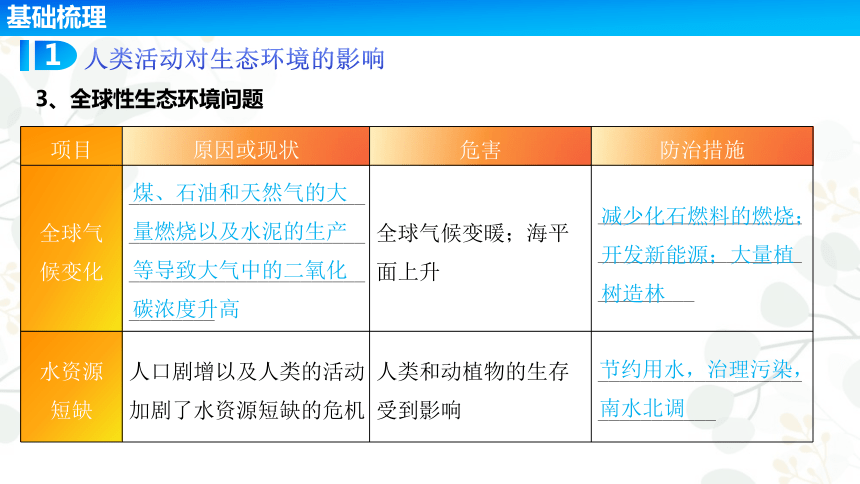

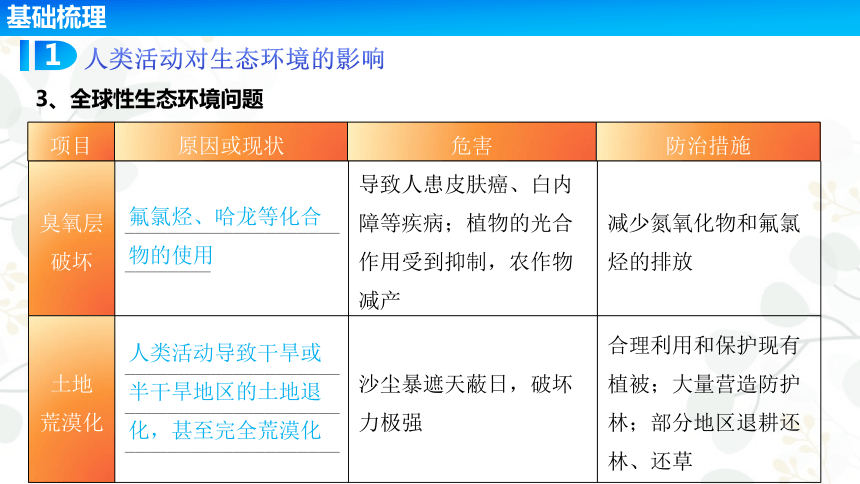

3、全球性生态环境问题

项目 原因或现状 危害 防治措施

全球气 候变化 __________________________________________________________________________ 全球气候变暖;海平面上升 _______________________________________________

水资源 短缺 人口剧增以及人类的活动加剧了水资源短缺的危机 人类和动植物的生存受到影响 ______________________________

煤、石油和天然气的大量燃烧以及水泥的生产等导致大气中的二氧化碳浓度升高

减少化石燃料的燃烧;开发新能源;大量植树造林

节约用水,治理污染,南水北调

臭氧层 破坏 ____________________________ 导致人患皮肤癌、白内障等疾病;植物的光合作用受到抑制,农作物减产 减少氮氧化物和氟氯烃的排放

土地 荒漠化 ____________________________________________________________ 沙尘暴遮天蔽日,破坏力极强 合理利用和保护现有植被;大量营造防护林;部分地区退耕还林、还草

氟氯烃、哈龙等化合物的使用

人类活动导致干旱或半干旱地区的土地退化,甚至完全荒漠化

项目 原因或现状 危害 防治措施

基础梳理

人类活动对生态环境的影响

1

3、全球性生态环境问题

基础梳理

生物多样性及其保护

2

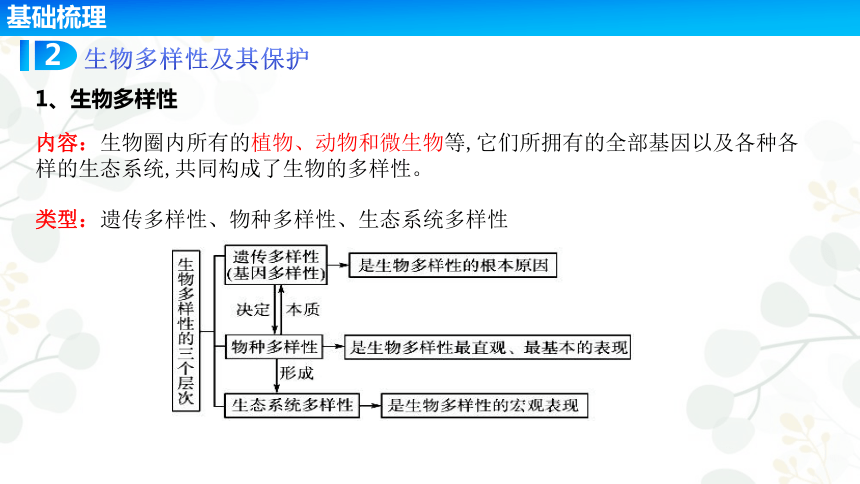

1、生物多样性

内容:生物圈内所有的植物、动物和微生物等,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物的多样性。

类型:遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性

基础梳理

生物多样性及其保护

2

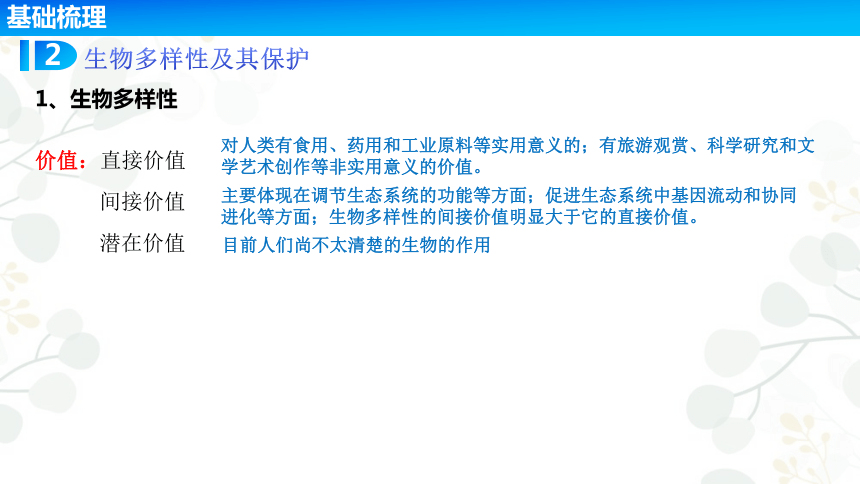

1、生物多样性

价值:直接价值

间接价值

潜在价值

对人类有食用、药用和工业原料等实用意义的;有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的价值。

主要体现在调节生态系统的功能等方面;促进生态系统中基因流动和协同进化等方面;生物多样性的间接价值明显大于它的直接价值。

目前人们尚不太清楚的生物的作用

基础梳理

生物多样性及其保护

2

2、生物多样性丧失的原因

生存环境的破坏,是某些物种的栖息地丧失或碎片化

掠夺式利用:过度采伐,滥捕乱猎

环境污染

农业和林业品种的单一化

与之相应的经长期协同进化的物种消失

外来物种的盲目引入

基础梳理

生物多样性及其保护

2

3、生物多样性的保护

原则

(1)保护生物多样性关键是处理好人与自然的相互关系。

(2)保护生物多样性只是反对盲目地、掠夺式地开发利用大自然,并不意味着禁止开发和利用。

(3)保护生物多样性要做好生态系统管理,深入开展生物多样性及其保育研究。

措施

异地保护:指把保护对象从原地迁出,在异地进行专门保护。例如,建立植物园、动物园以及濒危动植物繁育中心等。

就地保护:指在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及国家公园等,这是对生物多样性最有效的保护。

建立精子库、种子库、基因库。

利用生物技术对濒危物种的基因进行保护等。

基础梳理

生态工程

2

1、生态工程

概念:人类应用生态学和系统学等学科的基本原理和方法,对人工生态系统进行分析、设计和调控,或对已被破坏的生态环境进行修复、重建,从而提高生态系统的生产力或改善生态环境,促进人类社会与自然环境和谐发展的系统工程技术或综合工艺过程。

目的:遵循生态学规律,充分发挥资源的生产潜力,防止环境污染,达到经济效益和生态效益的同步发展

特点:少消耗、多效益、可持续

基本原理:以生态系统的自组织、自我调节能力为基础,遵循着整体、协调、循环、自生等生态学基本原理。

基础梳理

生态工程

2

1、生态工程

理论基础:生态系统的自我调节能力。

(1)自生原理:由生物组分而产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持就是系统的自生。

原则:需要在生态工程中有效选择生物组分并合理布设;要维持系统的自生,就需要创造有益于生物组分的生长、发育、繁殖,以及它们形成互利共存关系的条件。

实例:在湿地修复过程中,选择净化能力较强的多种水生植物,还要考虑各自的生态位差异,及他们的种间关系。

基础梳理

生态工程

2

1、生态工程

理论基础:生态系统的物质循环功能。

(2)循环原理:在生态工程中促进系统的物质迁移与转化,既保证各个环节的物质迁移顺畅,也保证主要物质或元素的转化率较高。

特点:实现物质的多级循环利用,废物资源化,减少污染。

实例:“无废弃物农业”

基础梳理

生态工程

2

1、生态工程

理论基础:生态系统的物质循环功能。

(3)协调原理:在进行生态工程建设时,生物与环境、生物与生物之间要协调与适应。

原则:处理好生物与环境、生物与生物的协调与平衡,需要考虑环境容纳量。

意义:可避免系统的失衡和破坏

基础梳理

生态工程

2

1、生态工程

原则:首先生态系统各组分之间要有适当的比例,不同组分之间应构成有序的结构,通过改变和优化结构,达到改善系统功能的目的;其次不仅要考虑自然生态系统的规律,更要考虑经济和社会等系统的影响力。

(4)整体原理:自然生态系统是通过生物与环境、生物与生物之间的协同进化而形成的一个不可分割的有机整体。

意义:只有应用整体性原理,才能统一协调当前与长远、局部与整体、开发建设与环境保护之间的关系,保障生态系统的平衡和稳定。

实例:进行林业工程建设时,一方面号召农民种树,另一方面考虑农民的生活问题。

基础梳理

生态工程

2

2、实例分析

农村综合发展型生态工程 湿地生态 恢复工程 矿区废弃地的

生态恢复工程

问题 资源有限,人多地少,产出不足 人们对湿地进行排水和围垦,已经破坏了地球上80%的湿地资源 矿藏开采后往往会造成山体、土壤和植被,乃至整个地区生态系统的破坏。

对策 建立农村综合发展型生态工程,实现物质的多级循环利用 ①采用工程学和生态学措施相结合的方法,使受到干扰的湿地得以恢复。 ②在湿地周围建立缓冲带,以尽量减少人类的干扰,使湿地依靠自然演替等机制恢复其生态功能。 人工制造表土、多层覆盖、特殊隔离、土壤侵蚀控制、植被恢复工程等

案例 北京郊区的某村以沼气工程为中心的物质多级循环利用工程 厦门筼筜湖的生态恢复工程 赤峰市元宝山矿区生态恢复工程

基础梳理

生态工程

2

3、发展前景

(1)存在问题:难以设计出标准化、易操作的生态工程样板;设计缺乏高科技含量,生态系统的调控尚缺乏及时准确的监测技术的支持,缺乏理论性指导等。

(2)我国面临的生态危机:不单纯是环境污染问题,而是与人口激增、环境与资源破坏、能源短缺等问题结合在一起的“并发症”。

(3)解决措施:不但要重视对生态环境的保护,更要注重与经济、社会效益的结合,需要生态工程发挥作用。

素养提升

生命观念

1.下列关于生态平衡和生态工程的叙述,错误的是( )

A.某些处于生态平衡的生态系统仍然需要不断地补充物质和能量

B.生态系统通过负反馈调节维持生产者与初级消费者之间生物量的相对稳定

C.我国西北地区降雨量小,适宜种植灌木和草本类植物遵循的生态学原理是“整体”

D.用玉米的副产品玉米芯生产木糖醇、残渣培育食用菌遵循的生态学原理是“循环”

C

素养提升

生命观念

2.生态足迹也称“生态占用”,就像“一只负载着人类和人类所创造的城市、工厂、铁路、农田……的巨脚,踏在地球上时留下的脚印大小”。随着生态足迹的增大,坚持可持续发展的道路显得尤为重要。下列相关叙述错误的是( )

A.与吃猪肉、开车出行相比,吃蔬菜和骑自行车的生态足迹小

B.生态足迹的值越大,人类所需资源越多,对生态和环境破坏也越大

C.由于人类大量使用氟氯烃、哈龙等化合物,导致出现“臭氧层空洞”

D.只要建立起人口和资源消费之间的协调与平衡,即可实现可持续发展

D

素养提升

生命观念

3.党的二十大报告强调,我国力争在2060年前实现“碳中和”。某湖泊常年处于CO2过饱和状态,经治理后,实现了碳的零排放。下列叙述错误的是( )

A.碳在生物群落和无机环境间的循环主要以CO2形式进行

B.在湖泊生态修复过程中,适度提高水生植物的多样性有助于碳的固定

C.不是每个生态系统都可以依靠自身结构成分实现碳中和

D.全球变暖的主要原因是臭氧层遭到破坏

D

素养提升

生命观念

4.对待地球家园,人类不能只知索取,不知保护,更不能只图眼前利益,不顾长远利益。下列叙述错误的是( )

A.在应用植物修复技术治理被重金属污染的土壤时,需要选择符合要求的多种植物,这遵循了自生和协调原理

B.开车和步行相比、吃肉和吃素食相比,前者均会增大人类的生态足迹

C.微山湖湿地的蓄洪防旱、调节气候等生物多样性间接价值明显大于它的直接价值

D.生物圈所有的动物、植物和微生物共同构成了生物多样性

D

素养提升

科学思维

1.地球上的自然资源、人类的生存空间都是有限的,世界人口的急剧增长、经济的迅速发展,给人类的生存和发展带来了一系列压力,并引发了诸多全球性生态环境问题。下列相关叙述错误的是( )

A.温室效应加剧问题主要是通过各国的节能减排来解决

B.坚持低碳生活方式有助于维持生物圈中碳循环的平衡

C.臭氧层破坏是导致雾霾、酸雨频发的主要原因

D.全球性生态环境问题对生物圈稳态造成严重威胁

C

素养提升

科学思维

2.不同物种之间以及生物与无机环境之间的协同进化,使得地球上不仅出现了千姿百态的物种,丰富多彩的基因库,还形成了多种多样的生态系统。即形成了生物多样性,下列相关叙述错误的是( )

A.生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性

B.宁要绿水青山,不要金山银山,体现了生物多样性间接价值的重要性

C.大量引进新物种,是增加当地物种多样性的有效措施

D.群落自然演替过程中,物种多样性往往会增加

C

素养提升

科学思维

3.“千斤腊子万斤象,黄排大了不像样”。这里的“腊子”“象”“黄排”代表的就是长江里的三种珍稀鱼类:中华鲟、白鲟、胭脂鱼。2022年7月21日,世界自然保护联盟(IUCN)发布了最新的物种红色名录。在名录中,白鲟被正式宣告灭绝,全球现存的26种鲟鱼均面临灭绝风险。因此,要加大力度保护我国最大的水生生物资源库,恢复长江生态。下列相关的叙述正确的是( )

A.长江所有生物所拥有的全部基因构成了生态系统多样性

B.白鲟的灭绝说明了生态系统的自我调节能力是有限的

C.定期投放外来鱼类鱼苗是促进长江鱼类资源快速恢复的措施之一

D.生物多样性的间接价值小于直接价值

B

素养提升

科学思维

4.“莲虾共作”立体种养生态农业模式通过莲田改造和水位管理等技术措施,在莲田中养殖小龙虾,形成种养一体化的立体生态农业系统。下列相关说法不正确的是( )

A.与单一水田相比,“莲虾共作”立体生态农业系统抵抗力稳定性高且防治病虫害效果佳

B.莲田生态系统具有涵养水源、调节气候等多种功能,体现了生物多样性的间接价值

C.立体农业能充分利用空间和资源,实现能量的多级利用,提高能量的传递效率

D.“莲虾共作”实现了物质的循环利用,减少了化肥和农药的使用,既经济又环保

C

素养提升

科学思维

A

5.如图为某农村综合发展型生态工程示意图,下列相关叙述错误的是( )

A.该生态工程显著提高了能量的传递效率B.燃烧沼气为鸡舍增加照明时间以增加产蛋量,这利用了物理信息传递C.此生态系统中的生产者有农作物和蓝绿萍,生命活动的能量归根结底来自太阳光能D.与传统的工程相比,生态工程是一类少消耗、多效益、可持续的工程体系

素养提升

科学探究

1、秦岭是集自然保护区、森林公园、文化遗产、湿地公园为一身的超级宝库。丰富的植物种类和植被类型,为野生动物的栖息、繁衍、生存提供了便利的条件。下列叙述正确的是( )

A.绘制秦岭生态系统能量金字塔时要将分解者放在最顶层

B.在秦岭中设立朱鹦自然保护区,这属于易地保护

C.森林生态系遭到严重破坏后不易恢复原状

D.为保护生物多样性,必须禁止一切砍伐和捕猎活动

C

素养提升

科学探究

2、科研人员对长江江豚在三类岸线的栖息地进行了评估,以了解江豚对不同岸线类型的偏好。甲组:自然泥沙岸线+自然岩石质岸线(自然岸线);乙组:自然岸线+抛石(或水泥)护坡(半自然岸线);丙组:抛石(或水泥)护坡(固化岸线)。长江江豚的期望和观测频数如下图所示,下列叙述错误的是( )

D

A.甲组的观测频数高于期望值,乙组和丙组观测频数均低于期望值

B.河岸的开发和固化使自然岸线碎片化,影响了江豚的栖息地和食物来源

C.在江豚的重要栖息地建立自然保护区是最有效的保护措施

D.长江十年禁渔计划有利于保护生物多样性,即保护长江物种多样性

素养提升

科学探究

3、盐城市为保护并盘活丰富的湿地资源、构建湿地保护机制,开创性建设“湿地银行”。在不改变湿地基本特征和生态功能的前提下,合理利用湿地的生物、景观、人文等资源,选择合适的水生蔬菜、水生观赏植物种植等湿地生态环境友好型产业,为构建湿地保护和经济社会发展双赢格局探索出一条新路径。下列叙述错误的是( )

A.“湿地银行”的建设体现了生态工程的协调、整体等原理

B.湿地修复后可能会降低不同物种生态位的重叠程度

C.“湿地银行”的建设有利于促进湿地生态系统的物质循环

D.湿地可以调节气候体现了生物多样性的直接价值

D

素养提升

科学探究

4、亚洲象是我国一级保护动物,在我国主要分布于云南省南部。目前西双版纳地区共有228~279头亚洲象,它们分布于5个互不连通的地区。下列相关叙述错误的是( )

A.通常采用标记重捕法来调查我国亚洲象的种群密度

B.建立自然保护区对亚洲象进行的保护属于就地保护

C.彼此隔离的栖息地让亚洲象种群之间缺乏基因交流

D.滥捕乱猎等人类活动可能是导致亚洲象生存受到威胁的重要原因

A

素养提升

社会责任

1、人类对自然资源的过度开发和利用,正在对自身和其他生物的生存造成巨大压力。下列关于人类与环境的叙述,错误的是( )

A.臭氧层减少会增加人类皮肤癌发病率

B.水土保持、净化环境体现了生物多样性的直接价值

C.土壤中的污染物会通过生物富集作用,对生物造成危害

D.CO2等温室气体浓度增大会造成全球变暖,但CO2不是大气污染物

B

素养提升

社会责任

2、2022年5月22日是第29个“国际生物多样性日”,宣传主题是“为所有生命构建共同未来”。下列关于生物多样性的叙述,错误的是( )

A.人类活动导致生物栖息地丧失和碎片化是生物多样性丧失的主要原因

B.农业和林业品种的单一化会导致遗传多样性和物种多样性的丧失

C.沙棘可固沙防风,但其体现的价值小于其被人类食用的直接价值

D.对国宝大熊猫最有效的保护措施是就地保护,如建立自然保护区

C

素养提升

社会责任

3、为应对日益严重的全球环境问题,平衡经济发展与生态保护之间的关系,生态学家提出了“太空人式经济”,即人类的一切物质都要靠完善的循环得到满足,形成一种封闭的经济体系。下列做法不利于建设“太空人式经济”的是( )

A.大力执行垃圾分类回收措施,建设完整的垃圾回收体系

B.研发生产更加耐用的产品,减少因产品损耗产生的浪费

C.大力深入发掘自然资源,尽可能利用地球资源发展经济

D.努力减少并修复人类已经产生的环境污染,提高环境质量

C

素养提升

社会责任

4、为践行“长江大保护”,保护长江宜昌段生物多样性,近年来宜昌积极推动生态修复和库岸综合整治等三大工程,认真落实“十年禁渔”等相关保护计划。如今,长江宜昌段天更蓝水更绿,许久未见的江豚也频繁“露脸”了。下列叙述正确的是( )

A.对生物资源合理开发利用遵循了生态工程的“循环”原理

B.建立动植物繁育基地是对生物多样性最有效地保护措施

C.“长江大保护”的有效实施可有效提高江豚的环境容纳量

D.“多吃蔬菜少吃肉”不仅有益健康,还可以增加个人的生态足迹

C

素养提升

社会责任

C

某城市为治理工业污水、生活废水,建立城市湿地公园,同时其能为市民提供休闲场所。如图所示,A区域主要种植挺水植物芦苇,B、C区域主要种植沉水植物伊乐藻、苦草。其中芦苇生长快,同时能大量吸收污水中N、P,还具有较强的重金属吸附能力。以下说法错误的是( )

A.城市湿地公园体现出生物多样性的直接价值和间接价值B.选取种植的植物一般为本土物种,符合生态工程中的协调原理C.待芦苇成熟收割后,可以将其作为原料直接加工成牲畜饲料,以此提高能量利用率D.与进水口相比,出水口的水样中N、P含量更低、有毒物质更少、溶解氧更多

1、(2022·辽宁卷)“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰”体现了日常生活中减少生态足迹的理念,下列选项中都能减少生态足迹的是( )

①“光盘行动” ②自驾旅游 ③高效农业 ④桑基鱼塘 ⑤一次性餐具使用 ⑥秸秆焚烧

A.①③④ B.①④⑥ C.②③⑤ D.②⑤⑥

A

对接高考

2、(2023·浙江)近百年来,随着大气CO2浓度不断增加,全球变暖加剧。为减缓全球变暖,我国政府提出了“碳达峰”和“碳中和”的CO2排放目标,彰显了大国责任。下列措施不利于达成此目标的是( )

A.大量燃烧化石燃料 B.积极推进植树造林

C.大力发展风能发电 D.广泛应用节能技术

A

对接高考

3、(2023·湖北)2020年9月,我国在联合国大会上向国际社会作出了力争在2060年前实现“碳中和”的庄严承诺。某湖泊早年受周边农业和城镇稠密人口的影响,常年处于CO2过饱和状态。经治理后,该湖泊生态系统每年的有机碳分解量低于生产者有机碳的合成量,实现了碳的零排放。下列叙述错误的是( )

A.低碳生活和绿色农业可以减小生态足迹

B.水生消费者对有机碳的利用,缓解了碳排放

C.湖泊沉积物中有机碳的分解会随着全球气候变暖而加剧

D.在湖泊生态修复过程中,适度提高水生植物的多样性有助于碳的固定

B

对接高考

4、(2023·浙江)自从践行生态文明建设以来,“酸雨”在我国发生的频率及强度都有明显下降。下列措施中,对减少“酸雨”发生效果最明显的是( )

A.大力推广风能、光能等绿色能源替代化石燃料

B.通过技术升级使化石燃料的燃烧率提高

C.将化石燃料燃烧产生的废气集中排放

D.将用煤量大的企业搬离城市中心

A

对接高考

5、(2023·湖南)党的二十大报告指出:我们要推进美丽中国建设,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,统筹产业结构调整、污染治理、生态保护,应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。下列叙述错误的是( )

A.一体化保护有利于提高生态系统的抵抗力稳定性

B.一体化保护体现了生态系统的整体性和系统性

C.一体化保护和系统治理有助于协调生态足迹与生态承载力的关系

D.运用自生原理可以从根本上达到一体化保护和系统治理

D

对接高考

6、(2021·广东卷)近年来我国生态文明建设卓有成效,粤港澳大湾区的生态环境也持续改善。研究人员对该地区的水鸟进行研究,记录到146种水鸟,隶属9目21科,其中有国家级保护鸟类14种,近海与海岸带湿地、城市水域都是水鸟的主要栖息地。该调查结果直接体现了生物多样性中的( )

A.遗传多样性和物种多样性

B.种群多样性和物种多样性

C.物种多样性和生态系统多样性

D.遗传多样性和生态系统多样性

C

对接高考

7、(2021·辽宁卷)辽宁省盘锦市的蛤蜊岗是由河流入海冲积而成的具有潮间带特征的水下浅滩,也是我国北方地区滩涂贝类的重要产地之一,其中的底栖动物在物质循环和能量流动中具有重要作用。科研人员利用样方法对底栖动物的物种丰富度进行了调查,结果表明该地底栖动物主要包括滤食性的双壳类、碎屑食性的多毛类和肉食性的虾蟹类等。下列有关叙述正确的是( )

A.本次调查的采样地点应选择底栖动物集中分布的区域

B.底栖动物中既有消费者,又有分解者

C.蛤蜊岗所有的底栖动物构成了一个生物群落

D.蛤蜊岗生物多样性的直接价值大于间接价值

B

对接高考

8、(2022·北京卷)2022年4月,国家植物园依托中科院植物所和北京市植物园建立,以植物易地保护为重点开展工作。这些工作不应包括( )

A.模拟建立濒危植物的原生生境

B.从多地移植濒危植物

C.研究濒危植物的繁育

D.将濒危植物与其近缘种杂交培育观赏植物

D

对接高考

9、(2022·浙江卷)下列关于生态工程的叙述,正确的是( )

A.生物防治技术的理论基础是种群内个体的竞争

B.套种、间种和轮种体现了物质的良性循环技术

C.风能和潮汐能的开发技术不属于生态工程范畴

D.“过腹还田”可使农作物秸秆得到多途径的利用

D

对接高考

10、(2022·海南卷)海南热带雨林国家公园拥有我国连片面积最大的热带雨林,包括霸王岭、鹦哥岭、五指山等片区。回答下列问题:

(1)海南热带雨林具有固碳功能,能够吸收并固定________,有助于减缓全球气候变暖。

(2)海南热带雨林国家公园物种丰富、景色优美,具有极高的科学研究和旅游观赏价值,这体现了生物多样性的________价值。为了保护海南热带雨林的生物资源,特别是保护濒危物种的基因资源,除建立精子库外,还可建立_________________________________________________(答出2点即可)。

对接高考

CO2

直接

种子库、基因库、利用生物技术对濒危物种进行保护

(3)海南热带雨林国家公园中,森林生态系统生物多样性具有较高的间接价值,该价值主要体现为调节生态系统的功能,如固碳供氧、______ ________(再答出2点即可)。

(4)生活在霸王岭片区的中国特有长臂猿——海南长臂猿,已被世界自然保护联盟列为极度濒危物种。研究发现,海南长臂猿栖息地的丧失和碎片化导致其种群数量减少,这是因为___________________________________ 。

针对栖息地的丧失,应采取的具体保护措施有___________________,以增加海南长臂猿的栖息地面积;针对栖息地的碎片化,应建立______________________,使海南长臂猿碎片化的栖息地连成片。

对接高考

防风固沙、水土保持

种群的生存环境变得恶劣,食物和栖息空间减少,种群间的基因交流减少,近亲繁殖的机会增加,患隐性遗传病的概率增加,死亡率升高

建立自然保护区

生态廊道

第4章 人与环境

单元复习

对接高考

04

基础梳理

素养提升

自主检测

01

03

02

目录

1、生态足迹是一种衡量对生态环境破坏程度的定性方法

2、生态足迹是判断某一国家或地区目前的可持续发展的状态的重要指标

3、日本每人的生态足迹远远超过日本土地、水源所具备的生产能力,所以日本只能利用别国资源

4、含氮、磷化合物的生活污水大量排放可使水体富营养化

5、各国工业大量排放二氧化硫是全球气候变暖的主要原因

6、劣质装修材料中的甲醛、苯、氡气等对人体有害

7、废旧电池中的汞、镉、铅等重金属盐对土壤和水源会造成污染

8、“低碳经济”的发展将会导致生物圈的碳循环受到阻碍

9、现代工业迅速发展,短期内二氧化碳排放量过大,导致了生物圈碳循环失衡

10、尽量减少塑料袋使用量,遏制白色污染是转向“低碳生活”的途径之一

11、“原料—产品—废料”的生产模式向“原料—产品—原料—产品”模式转化,有助于减少废料处理的能耗,促进生态系统物质循环

自主检测

辨析正误

1

×

√

√

√

×

√

√

×

√

√

√

12、地球上所有动物、植物和微生物,以及它们所拥有的全部基因共同组成生物多样性

13、许多野生生物的使用价值目前还不清楚,说明生物多样性具有间接价值

14、建立植物园、动物园等措施属于易地保护

15、生物多样性的直接价值明显大于其间接价值

16、“无废弃物农业”遵循的是协调原理。

17、在建设高新农业时,沼气池的建立遵循了循环原理。

18、在建设生态工程时,既要考虑自然生态系统的规律,还要考虑到经济和社会等系统的影响力。

19、设计良性循环的农业生态系统时,应遵循的基本原则是追求经济效益的最大化。

20、根据协调原理,一个生态系统中种群的数量不应超过环境容纳量。

21、在应用植物修复技术治理重金属污染的土壤时,需选择符合要求的植物,这遵循了生态工程的整体原理。

自主检测

辨析正误

1

×

×

√

×

×

√

√

×

√

×

基础梳理

人类活动对生态环境的影响

1

1、生态足迹(生态占用)

概念:指在现有技术条件下,维持某一人口单位(一个人、一个城市、一个国家或全人类)生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积。

内容:

生产所需资源

吸纳废物所需

某一人口单位

建设用地

林地

草地

耕地

渔业

碳足迹

特点:生态足迹的值越大,代表人类所需的资源越多,对生态和环境的影响就越大。

基础梳理

人类活动对生态环境的影响

1

1、生态足迹(生态占用)

意义:指在现有技术条件下,维持某一人口单位(一个人、一个城市、一个国家或全人类)生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积。

影响因素:生活方式、人口规模、生活消费水平、技术条件和生产力等。

①与步行相比,开车出行会增大生态足迹;

②与食用蔬菜相比,吃牛肉会增大生态足迹。

基础梳理

人类活动对生态环境的影响

1

2、人口增长过快带来的环境压力

人口增长过快带来的环境压力:全球进入生态超载状态

大气中二氧化碳浓度升高

我国许多自然资源的人均占有量均低于全球人均水平

我国人口现状:在计划生育等基本国策调控下,人口出生率和增长率明显下降,我国人

口增长过快的情况得到了有效控制。

我国人口基数大,依然是世界第一人口大国,未来城市化和人口老龄化

还将加速。

基础梳理

人类活动对生态环境的影响

1

3、全球性生态环境问题

项目 原因或现状 危害 防治措施

全球气 候变化 __________________________________________________________________________ 全球气候变暖;海平面上升 _______________________________________________

水资源 短缺 人口剧增以及人类的活动加剧了水资源短缺的危机 人类和动植物的生存受到影响 ______________________________

煤、石油和天然气的大量燃烧以及水泥的生产等导致大气中的二氧化碳浓度升高

减少化石燃料的燃烧;开发新能源;大量植树造林

节约用水,治理污染,南水北调

臭氧层 破坏 ____________________________ 导致人患皮肤癌、白内障等疾病;植物的光合作用受到抑制,农作物减产 减少氮氧化物和氟氯烃的排放

土地 荒漠化 ____________________________________________________________ 沙尘暴遮天蔽日,破坏力极强 合理利用和保护现有植被;大量营造防护林;部分地区退耕还林、还草

氟氯烃、哈龙等化合物的使用

人类活动导致干旱或半干旱地区的土地退化,甚至完全荒漠化

项目 原因或现状 危害 防治措施

基础梳理

人类活动对生态环境的影响

1

3、全球性生态环境问题

基础梳理

生物多样性及其保护

2

1、生物多样性

内容:生物圈内所有的植物、动物和微生物等,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物的多样性。

类型:遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性

基础梳理

生物多样性及其保护

2

1、生物多样性

价值:直接价值

间接价值

潜在价值

对人类有食用、药用和工业原料等实用意义的;有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的价值。

主要体现在调节生态系统的功能等方面;促进生态系统中基因流动和协同进化等方面;生物多样性的间接价值明显大于它的直接价值。

目前人们尚不太清楚的生物的作用

基础梳理

生物多样性及其保护

2

2、生物多样性丧失的原因

生存环境的破坏,是某些物种的栖息地丧失或碎片化

掠夺式利用:过度采伐,滥捕乱猎

环境污染

农业和林业品种的单一化

与之相应的经长期协同进化的物种消失

外来物种的盲目引入

基础梳理

生物多样性及其保护

2

3、生物多样性的保护

原则

(1)保护生物多样性关键是处理好人与自然的相互关系。

(2)保护生物多样性只是反对盲目地、掠夺式地开发利用大自然,并不意味着禁止开发和利用。

(3)保护生物多样性要做好生态系统管理,深入开展生物多样性及其保育研究。

措施

异地保护:指把保护对象从原地迁出,在异地进行专门保护。例如,建立植物园、动物园以及濒危动植物繁育中心等。

就地保护:指在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及国家公园等,这是对生物多样性最有效的保护。

建立精子库、种子库、基因库。

利用生物技术对濒危物种的基因进行保护等。

基础梳理

生态工程

2

1、生态工程

概念:人类应用生态学和系统学等学科的基本原理和方法,对人工生态系统进行分析、设计和调控,或对已被破坏的生态环境进行修复、重建,从而提高生态系统的生产力或改善生态环境,促进人类社会与自然环境和谐发展的系统工程技术或综合工艺过程。

目的:遵循生态学规律,充分发挥资源的生产潜力,防止环境污染,达到经济效益和生态效益的同步发展

特点:少消耗、多效益、可持续

基本原理:以生态系统的自组织、自我调节能力为基础,遵循着整体、协调、循环、自生等生态学基本原理。

基础梳理

生态工程

2

1、生态工程

理论基础:生态系统的自我调节能力。

(1)自生原理:由生物组分而产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持就是系统的自生。

原则:需要在生态工程中有效选择生物组分并合理布设;要维持系统的自生,就需要创造有益于生物组分的生长、发育、繁殖,以及它们形成互利共存关系的条件。

实例:在湿地修复过程中,选择净化能力较强的多种水生植物,还要考虑各自的生态位差异,及他们的种间关系。

基础梳理

生态工程

2

1、生态工程

理论基础:生态系统的物质循环功能。

(2)循环原理:在生态工程中促进系统的物质迁移与转化,既保证各个环节的物质迁移顺畅,也保证主要物质或元素的转化率较高。

特点:实现物质的多级循环利用,废物资源化,减少污染。

实例:“无废弃物农业”

基础梳理

生态工程

2

1、生态工程

理论基础:生态系统的物质循环功能。

(3)协调原理:在进行生态工程建设时,生物与环境、生物与生物之间要协调与适应。

原则:处理好生物与环境、生物与生物的协调与平衡,需要考虑环境容纳量。

意义:可避免系统的失衡和破坏

基础梳理

生态工程

2

1、生态工程

原则:首先生态系统各组分之间要有适当的比例,不同组分之间应构成有序的结构,通过改变和优化结构,达到改善系统功能的目的;其次不仅要考虑自然生态系统的规律,更要考虑经济和社会等系统的影响力。

(4)整体原理:自然生态系统是通过生物与环境、生物与生物之间的协同进化而形成的一个不可分割的有机整体。

意义:只有应用整体性原理,才能统一协调当前与长远、局部与整体、开发建设与环境保护之间的关系,保障生态系统的平衡和稳定。

实例:进行林业工程建设时,一方面号召农民种树,另一方面考虑农民的生活问题。

基础梳理

生态工程

2

2、实例分析

农村综合发展型生态工程 湿地生态 恢复工程 矿区废弃地的

生态恢复工程

问题 资源有限,人多地少,产出不足 人们对湿地进行排水和围垦,已经破坏了地球上80%的湿地资源 矿藏开采后往往会造成山体、土壤和植被,乃至整个地区生态系统的破坏。

对策 建立农村综合发展型生态工程,实现物质的多级循环利用 ①采用工程学和生态学措施相结合的方法,使受到干扰的湿地得以恢复。 ②在湿地周围建立缓冲带,以尽量减少人类的干扰,使湿地依靠自然演替等机制恢复其生态功能。 人工制造表土、多层覆盖、特殊隔离、土壤侵蚀控制、植被恢复工程等

案例 北京郊区的某村以沼气工程为中心的物质多级循环利用工程 厦门筼筜湖的生态恢复工程 赤峰市元宝山矿区生态恢复工程

基础梳理

生态工程

2

3、发展前景

(1)存在问题:难以设计出标准化、易操作的生态工程样板;设计缺乏高科技含量,生态系统的调控尚缺乏及时准确的监测技术的支持,缺乏理论性指导等。

(2)我国面临的生态危机:不单纯是环境污染问题,而是与人口激增、环境与资源破坏、能源短缺等问题结合在一起的“并发症”。

(3)解决措施:不但要重视对生态环境的保护,更要注重与经济、社会效益的结合,需要生态工程发挥作用。

素养提升

生命观念

1.下列关于生态平衡和生态工程的叙述,错误的是( )

A.某些处于生态平衡的生态系统仍然需要不断地补充物质和能量

B.生态系统通过负反馈调节维持生产者与初级消费者之间生物量的相对稳定

C.我国西北地区降雨量小,适宜种植灌木和草本类植物遵循的生态学原理是“整体”

D.用玉米的副产品玉米芯生产木糖醇、残渣培育食用菌遵循的生态学原理是“循环”

C

素养提升

生命观念

2.生态足迹也称“生态占用”,就像“一只负载着人类和人类所创造的城市、工厂、铁路、农田……的巨脚,踏在地球上时留下的脚印大小”。随着生态足迹的增大,坚持可持续发展的道路显得尤为重要。下列相关叙述错误的是( )

A.与吃猪肉、开车出行相比,吃蔬菜和骑自行车的生态足迹小

B.生态足迹的值越大,人类所需资源越多,对生态和环境破坏也越大

C.由于人类大量使用氟氯烃、哈龙等化合物,导致出现“臭氧层空洞”

D.只要建立起人口和资源消费之间的协调与平衡,即可实现可持续发展

D

素养提升

生命观念

3.党的二十大报告强调,我国力争在2060年前实现“碳中和”。某湖泊常年处于CO2过饱和状态,经治理后,实现了碳的零排放。下列叙述错误的是( )

A.碳在生物群落和无机环境间的循环主要以CO2形式进行

B.在湖泊生态修复过程中,适度提高水生植物的多样性有助于碳的固定

C.不是每个生态系统都可以依靠自身结构成分实现碳中和

D.全球变暖的主要原因是臭氧层遭到破坏

D

素养提升

生命观念

4.对待地球家园,人类不能只知索取,不知保护,更不能只图眼前利益,不顾长远利益。下列叙述错误的是( )

A.在应用植物修复技术治理被重金属污染的土壤时,需要选择符合要求的多种植物,这遵循了自生和协调原理

B.开车和步行相比、吃肉和吃素食相比,前者均会增大人类的生态足迹

C.微山湖湿地的蓄洪防旱、调节气候等生物多样性间接价值明显大于它的直接价值

D.生物圈所有的动物、植物和微生物共同构成了生物多样性

D

素养提升

科学思维

1.地球上的自然资源、人类的生存空间都是有限的,世界人口的急剧增长、经济的迅速发展,给人类的生存和发展带来了一系列压力,并引发了诸多全球性生态环境问题。下列相关叙述错误的是( )

A.温室效应加剧问题主要是通过各国的节能减排来解决

B.坚持低碳生活方式有助于维持生物圈中碳循环的平衡

C.臭氧层破坏是导致雾霾、酸雨频发的主要原因

D.全球性生态环境问题对生物圈稳态造成严重威胁

C

素养提升

科学思维

2.不同物种之间以及生物与无机环境之间的协同进化,使得地球上不仅出现了千姿百态的物种,丰富多彩的基因库,还形成了多种多样的生态系统。即形成了生物多样性,下列相关叙述错误的是( )

A.生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性

B.宁要绿水青山,不要金山银山,体现了生物多样性间接价值的重要性

C.大量引进新物种,是增加当地物种多样性的有效措施

D.群落自然演替过程中,物种多样性往往会增加

C

素养提升

科学思维

3.“千斤腊子万斤象,黄排大了不像样”。这里的“腊子”“象”“黄排”代表的就是长江里的三种珍稀鱼类:中华鲟、白鲟、胭脂鱼。2022年7月21日,世界自然保护联盟(IUCN)发布了最新的物种红色名录。在名录中,白鲟被正式宣告灭绝,全球现存的26种鲟鱼均面临灭绝风险。因此,要加大力度保护我国最大的水生生物资源库,恢复长江生态。下列相关的叙述正确的是( )

A.长江所有生物所拥有的全部基因构成了生态系统多样性

B.白鲟的灭绝说明了生态系统的自我调节能力是有限的

C.定期投放外来鱼类鱼苗是促进长江鱼类资源快速恢复的措施之一

D.生物多样性的间接价值小于直接价值

B

素养提升

科学思维

4.“莲虾共作”立体种养生态农业模式通过莲田改造和水位管理等技术措施,在莲田中养殖小龙虾,形成种养一体化的立体生态农业系统。下列相关说法不正确的是( )

A.与单一水田相比,“莲虾共作”立体生态农业系统抵抗力稳定性高且防治病虫害效果佳

B.莲田生态系统具有涵养水源、调节气候等多种功能,体现了生物多样性的间接价值

C.立体农业能充分利用空间和资源,实现能量的多级利用,提高能量的传递效率

D.“莲虾共作”实现了物质的循环利用,减少了化肥和农药的使用,既经济又环保

C

素养提升

科学思维

A

5.如图为某农村综合发展型生态工程示意图,下列相关叙述错误的是( )

A.该生态工程显著提高了能量的传递效率B.燃烧沼气为鸡舍增加照明时间以增加产蛋量,这利用了物理信息传递C.此生态系统中的生产者有农作物和蓝绿萍,生命活动的能量归根结底来自太阳光能D.与传统的工程相比,生态工程是一类少消耗、多效益、可持续的工程体系

素养提升

科学探究

1、秦岭是集自然保护区、森林公园、文化遗产、湿地公园为一身的超级宝库。丰富的植物种类和植被类型,为野生动物的栖息、繁衍、生存提供了便利的条件。下列叙述正确的是( )

A.绘制秦岭生态系统能量金字塔时要将分解者放在最顶层

B.在秦岭中设立朱鹦自然保护区,这属于易地保护

C.森林生态系遭到严重破坏后不易恢复原状

D.为保护生物多样性,必须禁止一切砍伐和捕猎活动

C

素养提升

科学探究

2、科研人员对长江江豚在三类岸线的栖息地进行了评估,以了解江豚对不同岸线类型的偏好。甲组:自然泥沙岸线+自然岩石质岸线(自然岸线);乙组:自然岸线+抛石(或水泥)护坡(半自然岸线);丙组:抛石(或水泥)护坡(固化岸线)。长江江豚的期望和观测频数如下图所示,下列叙述错误的是( )

D

A.甲组的观测频数高于期望值,乙组和丙组观测频数均低于期望值

B.河岸的开发和固化使自然岸线碎片化,影响了江豚的栖息地和食物来源

C.在江豚的重要栖息地建立自然保护区是最有效的保护措施

D.长江十年禁渔计划有利于保护生物多样性,即保护长江物种多样性

素养提升

科学探究

3、盐城市为保护并盘活丰富的湿地资源、构建湿地保护机制,开创性建设“湿地银行”。在不改变湿地基本特征和生态功能的前提下,合理利用湿地的生物、景观、人文等资源,选择合适的水生蔬菜、水生观赏植物种植等湿地生态环境友好型产业,为构建湿地保护和经济社会发展双赢格局探索出一条新路径。下列叙述错误的是( )

A.“湿地银行”的建设体现了生态工程的协调、整体等原理

B.湿地修复后可能会降低不同物种生态位的重叠程度

C.“湿地银行”的建设有利于促进湿地生态系统的物质循环

D.湿地可以调节气候体现了生物多样性的直接价值

D

素养提升

科学探究

4、亚洲象是我国一级保护动物,在我国主要分布于云南省南部。目前西双版纳地区共有228~279头亚洲象,它们分布于5个互不连通的地区。下列相关叙述错误的是( )

A.通常采用标记重捕法来调查我国亚洲象的种群密度

B.建立自然保护区对亚洲象进行的保护属于就地保护

C.彼此隔离的栖息地让亚洲象种群之间缺乏基因交流

D.滥捕乱猎等人类活动可能是导致亚洲象生存受到威胁的重要原因

A

素养提升

社会责任

1、人类对自然资源的过度开发和利用,正在对自身和其他生物的生存造成巨大压力。下列关于人类与环境的叙述,错误的是( )

A.臭氧层减少会增加人类皮肤癌发病率

B.水土保持、净化环境体现了生物多样性的直接价值

C.土壤中的污染物会通过生物富集作用,对生物造成危害

D.CO2等温室气体浓度增大会造成全球变暖,但CO2不是大气污染物

B

素养提升

社会责任

2、2022年5月22日是第29个“国际生物多样性日”,宣传主题是“为所有生命构建共同未来”。下列关于生物多样性的叙述,错误的是( )

A.人类活动导致生物栖息地丧失和碎片化是生物多样性丧失的主要原因

B.农业和林业品种的单一化会导致遗传多样性和物种多样性的丧失

C.沙棘可固沙防风,但其体现的价值小于其被人类食用的直接价值

D.对国宝大熊猫最有效的保护措施是就地保护,如建立自然保护区

C

素养提升

社会责任

3、为应对日益严重的全球环境问题,平衡经济发展与生态保护之间的关系,生态学家提出了“太空人式经济”,即人类的一切物质都要靠完善的循环得到满足,形成一种封闭的经济体系。下列做法不利于建设“太空人式经济”的是( )

A.大力执行垃圾分类回收措施,建设完整的垃圾回收体系

B.研发生产更加耐用的产品,减少因产品损耗产生的浪费

C.大力深入发掘自然资源,尽可能利用地球资源发展经济

D.努力减少并修复人类已经产生的环境污染,提高环境质量

C

素养提升

社会责任

4、为践行“长江大保护”,保护长江宜昌段生物多样性,近年来宜昌积极推动生态修复和库岸综合整治等三大工程,认真落实“十年禁渔”等相关保护计划。如今,长江宜昌段天更蓝水更绿,许久未见的江豚也频繁“露脸”了。下列叙述正确的是( )

A.对生物资源合理开发利用遵循了生态工程的“循环”原理

B.建立动植物繁育基地是对生物多样性最有效地保护措施

C.“长江大保护”的有效实施可有效提高江豚的环境容纳量

D.“多吃蔬菜少吃肉”不仅有益健康,还可以增加个人的生态足迹

C

素养提升

社会责任

C

某城市为治理工业污水、生活废水,建立城市湿地公园,同时其能为市民提供休闲场所。如图所示,A区域主要种植挺水植物芦苇,B、C区域主要种植沉水植物伊乐藻、苦草。其中芦苇生长快,同时能大量吸收污水中N、P,还具有较强的重金属吸附能力。以下说法错误的是( )

A.城市湿地公园体现出生物多样性的直接价值和间接价值B.选取种植的植物一般为本土物种,符合生态工程中的协调原理C.待芦苇成熟收割后,可以将其作为原料直接加工成牲畜饲料,以此提高能量利用率D.与进水口相比,出水口的水样中N、P含量更低、有毒物质更少、溶解氧更多

1、(2022·辽宁卷)“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰”体现了日常生活中减少生态足迹的理念,下列选项中都能减少生态足迹的是( )

①“光盘行动” ②自驾旅游 ③高效农业 ④桑基鱼塘 ⑤一次性餐具使用 ⑥秸秆焚烧

A.①③④ B.①④⑥ C.②③⑤ D.②⑤⑥

A

对接高考

2、(2023·浙江)近百年来,随着大气CO2浓度不断增加,全球变暖加剧。为减缓全球变暖,我国政府提出了“碳达峰”和“碳中和”的CO2排放目标,彰显了大国责任。下列措施不利于达成此目标的是( )

A.大量燃烧化石燃料 B.积极推进植树造林

C.大力发展风能发电 D.广泛应用节能技术

A

对接高考

3、(2023·湖北)2020年9月,我国在联合国大会上向国际社会作出了力争在2060年前实现“碳中和”的庄严承诺。某湖泊早年受周边农业和城镇稠密人口的影响,常年处于CO2过饱和状态。经治理后,该湖泊生态系统每年的有机碳分解量低于生产者有机碳的合成量,实现了碳的零排放。下列叙述错误的是( )

A.低碳生活和绿色农业可以减小生态足迹

B.水生消费者对有机碳的利用,缓解了碳排放

C.湖泊沉积物中有机碳的分解会随着全球气候变暖而加剧

D.在湖泊生态修复过程中,适度提高水生植物的多样性有助于碳的固定

B

对接高考

4、(2023·浙江)自从践行生态文明建设以来,“酸雨”在我国发生的频率及强度都有明显下降。下列措施中,对减少“酸雨”发生效果最明显的是( )

A.大力推广风能、光能等绿色能源替代化石燃料

B.通过技术升级使化石燃料的燃烧率提高

C.将化石燃料燃烧产生的废气集中排放

D.将用煤量大的企业搬离城市中心

A

对接高考

5、(2023·湖南)党的二十大报告指出:我们要推进美丽中国建设,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,统筹产业结构调整、污染治理、生态保护,应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。下列叙述错误的是( )

A.一体化保护有利于提高生态系统的抵抗力稳定性

B.一体化保护体现了生态系统的整体性和系统性

C.一体化保护和系统治理有助于协调生态足迹与生态承载力的关系

D.运用自生原理可以从根本上达到一体化保护和系统治理

D

对接高考

6、(2021·广东卷)近年来我国生态文明建设卓有成效,粤港澳大湾区的生态环境也持续改善。研究人员对该地区的水鸟进行研究,记录到146种水鸟,隶属9目21科,其中有国家级保护鸟类14种,近海与海岸带湿地、城市水域都是水鸟的主要栖息地。该调查结果直接体现了生物多样性中的( )

A.遗传多样性和物种多样性

B.种群多样性和物种多样性

C.物种多样性和生态系统多样性

D.遗传多样性和生态系统多样性

C

对接高考

7、(2021·辽宁卷)辽宁省盘锦市的蛤蜊岗是由河流入海冲积而成的具有潮间带特征的水下浅滩,也是我国北方地区滩涂贝类的重要产地之一,其中的底栖动物在物质循环和能量流动中具有重要作用。科研人员利用样方法对底栖动物的物种丰富度进行了调查,结果表明该地底栖动物主要包括滤食性的双壳类、碎屑食性的多毛类和肉食性的虾蟹类等。下列有关叙述正确的是( )

A.本次调查的采样地点应选择底栖动物集中分布的区域

B.底栖动物中既有消费者,又有分解者

C.蛤蜊岗所有的底栖动物构成了一个生物群落

D.蛤蜊岗生物多样性的直接价值大于间接价值

B

对接高考

8、(2022·北京卷)2022年4月,国家植物园依托中科院植物所和北京市植物园建立,以植物易地保护为重点开展工作。这些工作不应包括( )

A.模拟建立濒危植物的原生生境

B.从多地移植濒危植物

C.研究濒危植物的繁育

D.将濒危植物与其近缘种杂交培育观赏植物

D

对接高考

9、(2022·浙江卷)下列关于生态工程的叙述,正确的是( )

A.生物防治技术的理论基础是种群内个体的竞争

B.套种、间种和轮种体现了物质的良性循环技术

C.风能和潮汐能的开发技术不属于生态工程范畴

D.“过腹还田”可使农作物秸秆得到多途径的利用

D

对接高考

10、(2022·海南卷)海南热带雨林国家公园拥有我国连片面积最大的热带雨林,包括霸王岭、鹦哥岭、五指山等片区。回答下列问题:

(1)海南热带雨林具有固碳功能,能够吸收并固定________,有助于减缓全球气候变暖。

(2)海南热带雨林国家公园物种丰富、景色优美,具有极高的科学研究和旅游观赏价值,这体现了生物多样性的________价值。为了保护海南热带雨林的生物资源,特别是保护濒危物种的基因资源,除建立精子库外,还可建立_________________________________________________(答出2点即可)。

对接高考

CO2

直接

种子库、基因库、利用生物技术对濒危物种进行保护

(3)海南热带雨林国家公园中,森林生态系统生物多样性具有较高的间接价值,该价值主要体现为调节生态系统的功能,如固碳供氧、______ ________(再答出2点即可)。

(4)生活在霸王岭片区的中国特有长臂猿——海南长臂猿,已被世界自然保护联盟列为极度濒危物种。研究发现,海南长臂猿栖息地的丧失和碎片化导致其种群数量减少,这是因为___________________________________ 。

针对栖息地的丧失,应采取的具体保护措施有___________________,以增加海南长臂猿的栖息地面积;针对栖息地的碎片化,应建立______________________,使海南长臂猿碎片化的栖息地连成片。

对接高考

防风固沙、水土保持

种群的生存环境变得恶劣,食物和栖息空间减少,种群间的基因交流减少,近亲繁殖的机会增加,患隐性遗传病的概率增加,死亡率升高

建立自然保护区

生态廊道