2024年中考苏科版物理八年级上册核心重点实验汇总(无答案)

文档属性

| 名称 | 2024年中考苏科版物理八年级上册核心重点实验汇总(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 516.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-16 17:20:55 | ||

图片预览

文档简介

【核心实验汇总】

实验1:探究声音的产生(如图所示)

(1)操作:敲击音叉。

(2)现象:小球被多次弹开。

(3)结论:声音是由物体振动产生的。

(4)分析:

①小球的作用是将音叉的微小振动放大。

②该实验采用的方法是转换法。

实验2:探究声音的传播(如图所示)

(1)操作:将瓶内空气不断抽出。

(2)现象:听到的铃声越来越小。

(3)结论:真空不能传声。

(4)分析:①该实验最终是几乎听不见声音。②该实验采用的是理想实验法(实验+推理)。

实验3:探究响度大小的影响因素(如图所示)

(1)操作:分别用较小的力和较大的力拨动钢尺,使之振动发声。

(2)现象:较大的力拨动时,钢尺振动的幅度较大;听到的声音较响。

(3)结论:响度与振幅有关,振幅越大,响度越大。

(4)分析:该实验采用的是控制变量法。

实验4:探究音调高低的影响因素(如图所示)

(1)操作:改变钢尺伸出桌面的长度,用大小相同的力拨动。

(2)现象:钢尺伸出桌面较长时,钢尺振动的较慢,发出的声音音调较低。

(3)结论:音调与声源的频率有关,频率越高,音调越高。

(4)分析:该实验采用的是控制变量法。

实验5:水沸腾实验(如图所示)

(1)操作:

①用酒精灯外焰加热。

②每隔1min(或2min)记录1次水的温度,并注意观察水的沸腾现象。

③沸腾后几分钟,撤去酒精灯,观察水是否继续沸腾。

④作出水的温度-时间图像。

(2)现象:

①沸腾前,气泡上升过程中由大变小;沸腾时,气泡上升过程中由小变大;

②沸腾前,温度逐渐升高,需要继续吸热;沸腾时,温度保持不变,需要继续吸热。

③撤去酒精灯,水停止沸腾。

(3)结论:

①液体沸腾的特点:温度不变,继续吸热;

②液体沸腾的条件:达到沸点,继续吸热;

(4)分析:

①本实验需要的测量器材:温度计、秒表。

②按照“由下到上”的原则组装实验装置。

③缩短实验时间的方法:a.用少量的水;b.用更热的水;c.用纸板盖住杯口。d.用大火。

④纸板上中间孔的作用:固定温度计;侧边孔的作用:保持杯内气压不变。

⑤撤去酒精灯,水没有立即停止沸腾是因为:石棉网和烧杯的温度仍高于水的沸点,水还能继续吸热。

实验6:观察水蒸气的液化实验(如图所示)

(1)操作:瓶口放一个金属盘。

(2)现象:瓶内和瓶口出现白气;金属盘下有水滴下。

(3)结论:降低温度可以使气体液化。

(4)分析:金属盘内放冰块或冷水,实验现象会更明显。

实验7:乙醚的汽化和液化(如图所示)

(1)操作:用注射器吸入液态乙醚,将注射器的小孔用橡皮帽堵住,先往外拉活塞,然后往内压活塞。

(2)现象:往外拉活塞,液态乙醚消失(汽化),往内压活塞,又出现了液态乙醚(液化)。

(3)结论:压缩体积可以使气体液化。

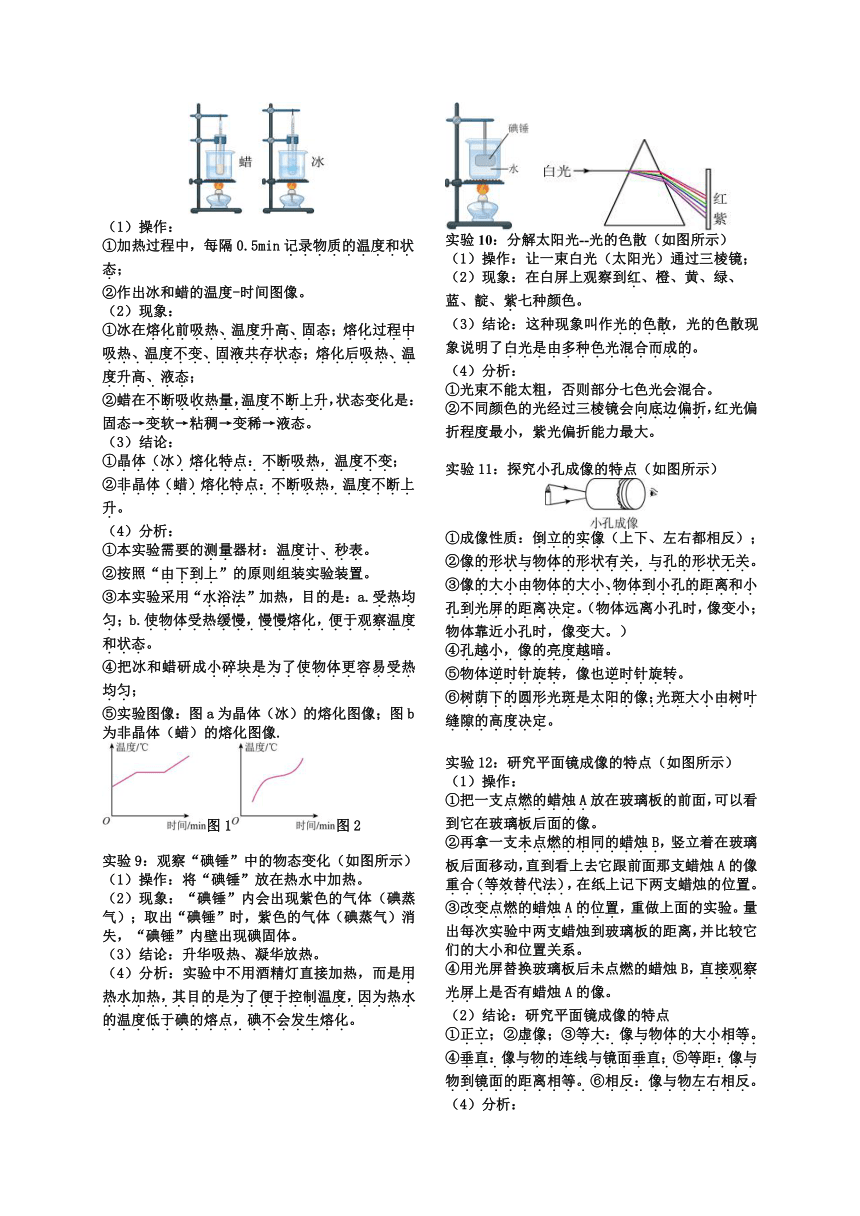

实验8:探究冰和蜡熔化实验(如图所示)

(1)操作:

①加热过程中,每隔0.5min记录物质的温度和状态;

②作出冰和蜡的温度-时间图像。

(2)现象:

①冰在熔化前吸热、温度升高、固态;熔化过程中吸热、温度不变、固液共存状态;熔化后吸热、温度升高、液态;

②蜡在不断吸收热量,温度不断上升,状态变化是:固态→变软→粘稠→变稀→液态。

(3)结论:

①晶体(冰)熔化特点:不断吸热,温度不变;

②非晶体(蜡)熔化特点:不断吸热,温度不断上升。

(4)分析:

①本实验需要的测量器材:温度计、秒表。

②按照“由下到上”的原则组装实验装置。

③本实验采用“水浴法”加热,目的是:a.受热均匀;b.使物体受热缓慢,慢慢熔化,便于观察温度和状态。

④把冰和蜡研成小碎块是为了使物体更容易受热均匀;

⑤实验图像:图a为晶体(冰)的熔化图像;图b为非晶体(蜡)的熔化图像.

图1图2

实验9:观察“碘锤”中的物态变化(如图所示)

(1)操作:将“碘锤”放在热水中加热。

(2)现象:“碘锤”内会出现紫色的气体(碘蒸气);取出“碘锤”时,紫色的气体(碘蒸气)消失,“碘锤”内壁出现碘固体。

(3)结论:升华吸热、凝华放热。

(4)分析:实验中不用酒精灯直接加热,而是用热水加热,其目的是为了便于控制温度,因为热水的温度低于碘的熔点,碘不会发生熔化。

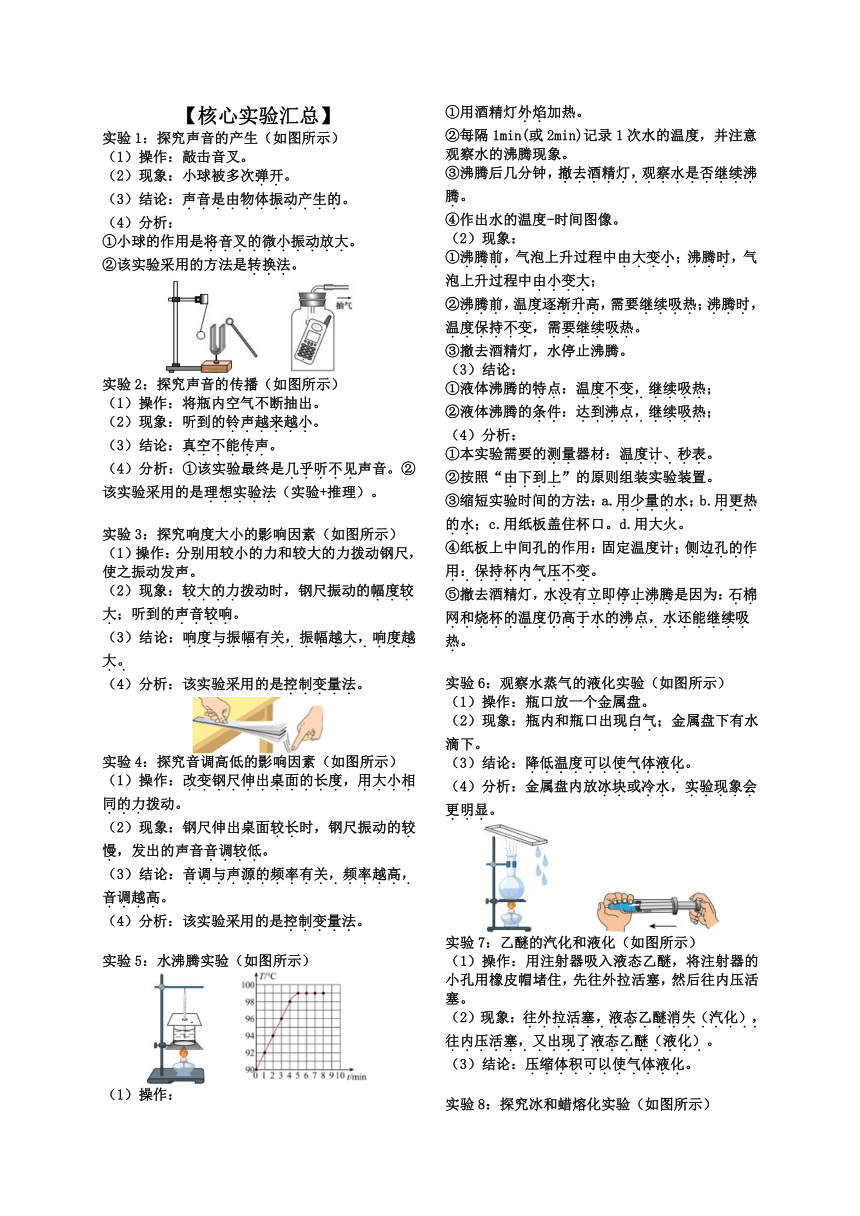

实验10:分解太阳光--光的色散(如图所示)

(1)操作:让一束白光(太阳光)通过三棱镜;

(2)现象:在白屏上观察到红、橙、黄、绿、

蓝、靛、紫七种颜色。

(3)结论:这种现象叫作光的色散,光的色散现象说明了白光是由多种色光混合而成的。

(4)分析:

①光束不能太粗,否则部分七色光会混合。

②不同颜色的光经过三棱镜会向底边偏折,红光偏折程度最小,紫光偏折能力最大。

实验11:探究小孔成像的特点(如图所示)

①成像性质:倒立的实像(上下、左右都相反);②像的形状与物体的形状有关,与孔的形状无关。

③像的大小由物体的大小、物体到小孔的距离和小孔到光屏的距离决定。(物体远离小孔时,像变小;物体靠近小孔时,像变大。)

④孔越小,像的亮度越暗。

⑤物体逆时针旋转,像也逆时针旋转。

⑥树荫下的圆形光斑是太阳的像;光斑大小由树叶缝隙的高度决定。

实验12:研究平面镜成像的特点(如图所示)

(1)操作:

①把一支点燃的蜡烛A放在玻璃板的前面,可以看到它在玻璃板后面的像。

②再拿一支未点燃的相同的蜡烛B,竖立着在玻璃板后面移动,直到看上去它跟前面那支蜡烛A的像重合(等效替代法),在纸上记下两支蜡烛的位置。

③改变点燃的蜡烛A的位置,重做上面的实验。量出每次实验中两支蜡烛到玻璃板的距离,并比较它们的大小和位置关系。

④用光屏替换玻璃板后未点燃的蜡烛B,直接观察光屏上是否有蜡烛A的像。

(2)结论:研究平面镜成像的特点

①正立;②虚像;③等大:像与物体的大小相等。④垂直:像与物的连线与镜面垂直;⑤等距:像与物到镜面的距离相等。⑥相反:像与物左右相反。

(4)分析:

①采用玻璃板代替平面镜的目的:既可以成像,又可以看到玻璃板(透明的特性)后面的替代物(蜡烛),便于确定像的位置;(等效替代法)

②实验在较暗的环境中进行,成像更清晰;

③玻璃板要与桌面垂直,否则物与像不能重合;

④较厚的玻璃板前后两个表面都会成像,产生“重影”现象,实验中应选择较薄的玻璃板;

⑤选用两个完全一样的蜡烛,是为了比较像和物的大小关系;(等效替代法)

⑥刻度尺的作用:测量物和像到玻璃板的距离。

⑦多做几次实验是为了使实验结论更具有普遍性。

⑧平面镜所成的像不能呈现在白纸上是虚像(虚像能被人看见,但不能在屏幕上呈现)。

⑨如果看到的像不够清晰,可采取的方法是:

a.降低环境光亮度;b.提高物体亮度(用光把物体照亮);c.用茶色玻璃。

实验13:探究光的反射规律(如图所示)

(1)操作:

①实验中,激光笔应紧贴纸板,平面镜水平放在水平桌面上,纸板竖直立在平面镜上,纸板与镜面垂直。

②多次改变入射光线的方向,观察反射光线方向怎样改变,并测量出反射角和入射角的大小,这是为了探究反射角和入射角的大小关系;

③将纸板沿ON向前折或向后折,观察还能不能看到反射光线,这是为了探究反射光线、入射光线法线是否在同一平面内。

(2)结论:光的反射定律

①三线共面:反射光线、入射光线和法线在同一平面内;

②两线分居:反射光线、入射光线分居在法线两侧;

③两角相等:反射角等于入射角。千万不能写成“入射角等于反射角”。

④光路可逆:如果逆着原反射光线将光射入,则光会逆着原入射光线射出,此现象表明:光在反射时,光路是可逆的。

(3)分析:

①选用可翻折的纸板作用:a.显示光路;b.便于研究三线是否在同一平面。

②纸板上标有角度是为了便于读出入射角和反射角的大小;

③实验中改变入射角的大小多次实验的目的是:使实验结论更具有普遍性。

④翻折纸板后反射光线还在原处,只是反射光没有贴着纸板,呈现不出来,因此看不见。

⑤如果一束光线与平面镜垂直入射,反射光线沿原路返回,此时三线重合。

实验14:探究光的折射的特点(如图所示)

1、三线共面:折射光线、入射光线和法线在同一平面内;

2、两线分居:折射光线和入射光线分别位于法线两侧;

3、空气中角大:光从空气斜射入水或其他介质中时,折射光线向法线方向偏折,折射角小于入射角;

4、两角同变:入射角增大(或减小)时,折射角也增大(或减小)。

5、垂直不变:当光垂直于介质表面入射时,折射角等于零(传播方向不变)。

实验15:探究凸透镜成像规律(如图所示)

(1)实验步骤:

①利用平行光聚焦法测定凸透镜的焦距。

②将凸透镜放在蜡烛与光屏之间,点燃蜡烛,调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度,或烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上,是为了使烛焰的像成在光屏中央。

③把蜡烛分别放在与凸透镜距离u>2f、u=2f、f(2)凸透镜成像规律:

(3)分析:

1、在探究过程中,在光屏上无法接收到像的原因是什么?

答:原因可能有:①烛焰的中心、凸透镜的中心、光屏的中心三者不在同一高度上;②蜡烛位于凸透镜的一倍焦距处或一倍焦距以内的位置。

2、如果烛焰的像靠近光屏的上端,应如何调整?

答:调整的方法:①将光屏向上移动;②将蜡烛向上移动;③将凸透镜向下移动。

实验16:比较纸锥下落快慢(如图所示)

(1)操作:将两个锥角不同的纸锥从同一高度同时释放。

(2)现象:①下落过程中,纸锥B在下面;②纸锥B先落地、纸锥A后落地。

(3)结论:纸锥B下落快;现象①采用的是相同时间比路程,路程长运动快;现象②采用的是相同路程比时间,时间短运动快;

(4)分析:

①纸片做成纸锥形状,是为了让其直线下落;

②两纸锥锥角位于同一高度释放,因为锥角落地停止下落。

实验17:测量纸锥下落的速度(如图所示)

(1)测量的物理量:下落高度、下落时间。

(2)实验器材:刻度尺、秒表。

(3)设计实验表格:

序号 路程 S/m 时间 t/s 速度v/ (m·s-1) 速度的平均值 v/(m·s-1)

1

2

3

(4)为了便于测量时间,

应增加纸锥下落的高度或增大纸锥的锥角;

(5)如何减小测量误差:多次测量取平均值。

实验18:研究气泡的运动规律(如图所示)

(1)操作:以0点为起点每隔10cm处作一个刻度标记。翻转玻璃管,等气泡运动一段路程到达0点后开始计时。

(2)数据与图像

(3)结论:因为气泡在相同的时间内通过的路程相等(或气泡运动的路程与时间成正比),所以气泡上升过程是做匀速直线运动。

(4)分析:

①该实验需要的测量工具是秒表和刻度尺;

②为了方便计时,应使气泡在管内运动得较慢些。改进方案是:a.用小气泡做实验;b.用较长玻璃管。c.适当改变玻璃管倾斜程度。

实验19:测量物体运动的平均速度(如图所示)

(1)操作:

①把小车放在斜面顶端,挡板放在斜面底端,用刻度尺测出小车将要通过的路程SAC;

②用秒表测量小车从斜面顶端静止滑下到撞击挡板的时间tAC;

③将挡板移至斜面的中部B,测出小车将要通过的路程sAB;

④用秒表测量小车从斜面顶端静止滑下到撞击挡板的时间tAB;

⑤计算出小车通过全程、上半段和下半段的平均速度vAC、vAB和vBC。

(2)数据:

路程S/m 时间t/s 平均速度v/(m·s-1)

sAC=1 tAC=3 vAC=0.33

sAB=0.5 tAB=2.1 vAB=0.24

sBC=0.5 tBC=0.9 vBC=0.56

(3)结论:由于各段小车的速度不相同,所以小车做变速直线运动。

(4)分析:

①本实验原理:v=S/t;

②为了便于测量时间,斜面坡度应较小或用较长的斜面。

③在测量路程时,必须从车头测量到车头。

④计算平均速度时,路程s和时间t必须对应。

实验1:探究声音的产生(如图所示)

(1)操作:敲击音叉。

(2)现象:小球被多次弹开。

(3)结论:声音是由物体振动产生的。

(4)分析:

①小球的作用是将音叉的微小振动放大。

②该实验采用的方法是转换法。

实验2:探究声音的传播(如图所示)

(1)操作:将瓶内空气不断抽出。

(2)现象:听到的铃声越来越小。

(3)结论:真空不能传声。

(4)分析:①该实验最终是几乎听不见声音。②该实验采用的是理想实验法(实验+推理)。

实验3:探究响度大小的影响因素(如图所示)

(1)操作:分别用较小的力和较大的力拨动钢尺,使之振动发声。

(2)现象:较大的力拨动时,钢尺振动的幅度较大;听到的声音较响。

(3)结论:响度与振幅有关,振幅越大,响度越大。

(4)分析:该实验采用的是控制变量法。

实验4:探究音调高低的影响因素(如图所示)

(1)操作:改变钢尺伸出桌面的长度,用大小相同的力拨动。

(2)现象:钢尺伸出桌面较长时,钢尺振动的较慢,发出的声音音调较低。

(3)结论:音调与声源的频率有关,频率越高,音调越高。

(4)分析:该实验采用的是控制变量法。

实验5:水沸腾实验(如图所示)

(1)操作:

①用酒精灯外焰加热。

②每隔1min(或2min)记录1次水的温度,并注意观察水的沸腾现象。

③沸腾后几分钟,撤去酒精灯,观察水是否继续沸腾。

④作出水的温度-时间图像。

(2)现象:

①沸腾前,气泡上升过程中由大变小;沸腾时,气泡上升过程中由小变大;

②沸腾前,温度逐渐升高,需要继续吸热;沸腾时,温度保持不变,需要继续吸热。

③撤去酒精灯,水停止沸腾。

(3)结论:

①液体沸腾的特点:温度不变,继续吸热;

②液体沸腾的条件:达到沸点,继续吸热;

(4)分析:

①本实验需要的测量器材:温度计、秒表。

②按照“由下到上”的原则组装实验装置。

③缩短实验时间的方法:a.用少量的水;b.用更热的水;c.用纸板盖住杯口。d.用大火。

④纸板上中间孔的作用:固定温度计;侧边孔的作用:保持杯内气压不变。

⑤撤去酒精灯,水没有立即停止沸腾是因为:石棉网和烧杯的温度仍高于水的沸点,水还能继续吸热。

实验6:观察水蒸气的液化实验(如图所示)

(1)操作:瓶口放一个金属盘。

(2)现象:瓶内和瓶口出现白气;金属盘下有水滴下。

(3)结论:降低温度可以使气体液化。

(4)分析:金属盘内放冰块或冷水,实验现象会更明显。

实验7:乙醚的汽化和液化(如图所示)

(1)操作:用注射器吸入液态乙醚,将注射器的小孔用橡皮帽堵住,先往外拉活塞,然后往内压活塞。

(2)现象:往外拉活塞,液态乙醚消失(汽化),往内压活塞,又出现了液态乙醚(液化)。

(3)结论:压缩体积可以使气体液化。

实验8:探究冰和蜡熔化实验(如图所示)

(1)操作:

①加热过程中,每隔0.5min记录物质的温度和状态;

②作出冰和蜡的温度-时间图像。

(2)现象:

①冰在熔化前吸热、温度升高、固态;熔化过程中吸热、温度不变、固液共存状态;熔化后吸热、温度升高、液态;

②蜡在不断吸收热量,温度不断上升,状态变化是:固态→变软→粘稠→变稀→液态。

(3)结论:

①晶体(冰)熔化特点:不断吸热,温度不变;

②非晶体(蜡)熔化特点:不断吸热,温度不断上升。

(4)分析:

①本实验需要的测量器材:温度计、秒表。

②按照“由下到上”的原则组装实验装置。

③本实验采用“水浴法”加热,目的是:a.受热均匀;b.使物体受热缓慢,慢慢熔化,便于观察温度和状态。

④把冰和蜡研成小碎块是为了使物体更容易受热均匀;

⑤实验图像:图a为晶体(冰)的熔化图像;图b为非晶体(蜡)的熔化图像.

图1图2

实验9:观察“碘锤”中的物态变化(如图所示)

(1)操作:将“碘锤”放在热水中加热。

(2)现象:“碘锤”内会出现紫色的气体(碘蒸气);取出“碘锤”时,紫色的气体(碘蒸气)消失,“碘锤”内壁出现碘固体。

(3)结论:升华吸热、凝华放热。

(4)分析:实验中不用酒精灯直接加热,而是用热水加热,其目的是为了便于控制温度,因为热水的温度低于碘的熔点,碘不会发生熔化。

实验10:分解太阳光--光的色散(如图所示)

(1)操作:让一束白光(太阳光)通过三棱镜;

(2)现象:在白屏上观察到红、橙、黄、绿、

蓝、靛、紫七种颜色。

(3)结论:这种现象叫作光的色散,光的色散现象说明了白光是由多种色光混合而成的。

(4)分析:

①光束不能太粗,否则部分七色光会混合。

②不同颜色的光经过三棱镜会向底边偏折,红光偏折程度最小,紫光偏折能力最大。

实验11:探究小孔成像的特点(如图所示)

①成像性质:倒立的实像(上下、左右都相反);②像的形状与物体的形状有关,与孔的形状无关。

③像的大小由物体的大小、物体到小孔的距离和小孔到光屏的距离决定。(物体远离小孔时,像变小;物体靠近小孔时,像变大。)

④孔越小,像的亮度越暗。

⑤物体逆时针旋转,像也逆时针旋转。

⑥树荫下的圆形光斑是太阳的像;光斑大小由树叶缝隙的高度决定。

实验12:研究平面镜成像的特点(如图所示)

(1)操作:

①把一支点燃的蜡烛A放在玻璃板的前面,可以看到它在玻璃板后面的像。

②再拿一支未点燃的相同的蜡烛B,竖立着在玻璃板后面移动,直到看上去它跟前面那支蜡烛A的像重合(等效替代法),在纸上记下两支蜡烛的位置。

③改变点燃的蜡烛A的位置,重做上面的实验。量出每次实验中两支蜡烛到玻璃板的距离,并比较它们的大小和位置关系。

④用光屏替换玻璃板后未点燃的蜡烛B,直接观察光屏上是否有蜡烛A的像。

(2)结论:研究平面镜成像的特点

①正立;②虚像;③等大:像与物体的大小相等。④垂直:像与物的连线与镜面垂直;⑤等距:像与物到镜面的距离相等。⑥相反:像与物左右相反。

(4)分析:

①采用玻璃板代替平面镜的目的:既可以成像,又可以看到玻璃板(透明的特性)后面的替代物(蜡烛),便于确定像的位置;(等效替代法)

②实验在较暗的环境中进行,成像更清晰;

③玻璃板要与桌面垂直,否则物与像不能重合;

④较厚的玻璃板前后两个表面都会成像,产生“重影”现象,实验中应选择较薄的玻璃板;

⑤选用两个完全一样的蜡烛,是为了比较像和物的大小关系;(等效替代法)

⑥刻度尺的作用:测量物和像到玻璃板的距离。

⑦多做几次实验是为了使实验结论更具有普遍性。

⑧平面镜所成的像不能呈现在白纸上是虚像(虚像能被人看见,但不能在屏幕上呈现)。

⑨如果看到的像不够清晰,可采取的方法是:

a.降低环境光亮度;b.提高物体亮度(用光把物体照亮);c.用茶色玻璃。

实验13:探究光的反射规律(如图所示)

(1)操作:

①实验中,激光笔应紧贴纸板,平面镜水平放在水平桌面上,纸板竖直立在平面镜上,纸板与镜面垂直。

②多次改变入射光线的方向,观察反射光线方向怎样改变,并测量出反射角和入射角的大小,这是为了探究反射角和入射角的大小关系;

③将纸板沿ON向前折或向后折,观察还能不能看到反射光线,这是为了探究反射光线、入射光线法线是否在同一平面内。

(2)结论:光的反射定律

①三线共面:反射光线、入射光线和法线在同一平面内;

②两线分居:反射光线、入射光线分居在法线两侧;

③两角相等:反射角等于入射角。千万不能写成“入射角等于反射角”。

④光路可逆:如果逆着原反射光线将光射入,则光会逆着原入射光线射出,此现象表明:光在反射时,光路是可逆的。

(3)分析:

①选用可翻折的纸板作用:a.显示光路;b.便于研究三线是否在同一平面。

②纸板上标有角度是为了便于读出入射角和反射角的大小;

③实验中改变入射角的大小多次实验的目的是:使实验结论更具有普遍性。

④翻折纸板后反射光线还在原处,只是反射光没有贴着纸板,呈现不出来,因此看不见。

⑤如果一束光线与平面镜垂直入射,反射光线沿原路返回,此时三线重合。

实验14:探究光的折射的特点(如图所示)

1、三线共面:折射光线、入射光线和法线在同一平面内;

2、两线分居:折射光线和入射光线分别位于法线两侧;

3、空气中角大:光从空气斜射入水或其他介质中时,折射光线向法线方向偏折,折射角小于入射角;

4、两角同变:入射角增大(或减小)时,折射角也增大(或减小)。

5、垂直不变:当光垂直于介质表面入射时,折射角等于零(传播方向不变)。

实验15:探究凸透镜成像规律(如图所示)

(1)实验步骤:

①利用平行光聚焦法测定凸透镜的焦距。

②将凸透镜放在蜡烛与光屏之间,点燃蜡烛,调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度,或烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上,是为了使烛焰的像成在光屏中央。

③把蜡烛分别放在与凸透镜距离u>2f、u=2f、f

(3)分析:

1、在探究过程中,在光屏上无法接收到像的原因是什么?

答:原因可能有:①烛焰的中心、凸透镜的中心、光屏的中心三者不在同一高度上;②蜡烛位于凸透镜的一倍焦距处或一倍焦距以内的位置。

2、如果烛焰的像靠近光屏的上端,应如何调整?

答:调整的方法:①将光屏向上移动;②将蜡烛向上移动;③将凸透镜向下移动。

实验16:比较纸锥下落快慢(如图所示)

(1)操作:将两个锥角不同的纸锥从同一高度同时释放。

(2)现象:①下落过程中,纸锥B在下面;②纸锥B先落地、纸锥A后落地。

(3)结论:纸锥B下落快;现象①采用的是相同时间比路程,路程长运动快;现象②采用的是相同路程比时间,时间短运动快;

(4)分析:

①纸片做成纸锥形状,是为了让其直线下落;

②两纸锥锥角位于同一高度释放,因为锥角落地停止下落。

实验17:测量纸锥下落的速度(如图所示)

(1)测量的物理量:下落高度、下落时间。

(2)实验器材:刻度尺、秒表。

(3)设计实验表格:

序号 路程 S/m 时间 t/s 速度v/ (m·s-1) 速度的平均值 v/(m·s-1)

1

2

3

(4)为了便于测量时间,

应增加纸锥下落的高度或增大纸锥的锥角;

(5)如何减小测量误差:多次测量取平均值。

实验18:研究气泡的运动规律(如图所示)

(1)操作:以0点为起点每隔10cm处作一个刻度标记。翻转玻璃管,等气泡运动一段路程到达0点后开始计时。

(2)数据与图像

(3)结论:因为气泡在相同的时间内通过的路程相等(或气泡运动的路程与时间成正比),所以气泡上升过程是做匀速直线运动。

(4)分析:

①该实验需要的测量工具是秒表和刻度尺;

②为了方便计时,应使气泡在管内运动得较慢些。改进方案是:a.用小气泡做实验;b.用较长玻璃管。c.适当改变玻璃管倾斜程度。

实验19:测量物体运动的平均速度(如图所示)

(1)操作:

①把小车放在斜面顶端,挡板放在斜面底端,用刻度尺测出小车将要通过的路程SAC;

②用秒表测量小车从斜面顶端静止滑下到撞击挡板的时间tAC;

③将挡板移至斜面的中部B,测出小车将要通过的路程sAB;

④用秒表测量小车从斜面顶端静止滑下到撞击挡板的时间tAB;

⑤计算出小车通过全程、上半段和下半段的平均速度vAC、vAB和vBC。

(2)数据:

路程S/m 时间t/s 平均速度v/(m·s-1)

sAC=1 tAC=3 vAC=0.33

sAB=0.5 tAB=2.1 vAB=0.24

sBC=0.5 tBC=0.9 vBC=0.56

(3)结论:由于各段小车的速度不相同,所以小车做变速直线运动。

(4)分析:

①本实验原理:v=S/t;

②为了便于测量时间,斜面坡度应较小或用较长的斜面。

③在测量路程时,必须从车头测量到车头。

④计算平均速度时,路程s和时间t必须对应。

同课章节目录