山东省菏泽市部分学校2023-2024学年高一上学期1月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省菏泽市部分学校2023-2024学年高一上学期1月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 744.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-17 19:07:30 | ||

图片预览

文档简介

菏泽市部分学校2023-2024学年高一上学期1月月考历史试题

一、选择题(每题3分,共45分)

1.战国时期,孟子认为“内则父子,外则君臣,人之大伦也”;韩非子认为“臣尽死力以与君市,君垂爵禄以与臣市。君臣之际,非父子之亲也,计数之所出也”。这反映了两者( )

A.阶级立场的不同 B.所处时代的迥异 C.治国理念的分歧 D.政治经历的差异

2.秦统一后,将原六国贵族、强宗约20万户迁至咸阳,另有一些迁至南阳、巴蜀等地;迁内地3万户至北河、榆中屯垦戍边,迁50万人至五岭戍守。上述举措( )

A.取消贵族特权 B.维护了政治稳定 C.激化了民族矛盾 D.促进了经济发展

3、东汉时期,外戚梁冀先后立了三个皇帝,独揽朝政20余年。年幼的汉质帝因不满其专权跋扈,称其为“跋扈将军”,梁冀居然命人在食物中下毒,毒死了年仅9岁的汉质帝。这一现象产生的根源是( )

A.专制皇权强化 B.外戚实力雄厚 C.儒学成为主流 D.经济恢复发展

4.唐代两税法实行“量出为入”原则,先预算国家财政支出的数额,再把总税额分摊给各个地方。它没有制定全国统一的税收标准,而是按照各地的实际情况征收。其言在( )

A.强化人身控制 B.确保财政收入 C.消除地方割据 D.减轻地主负担

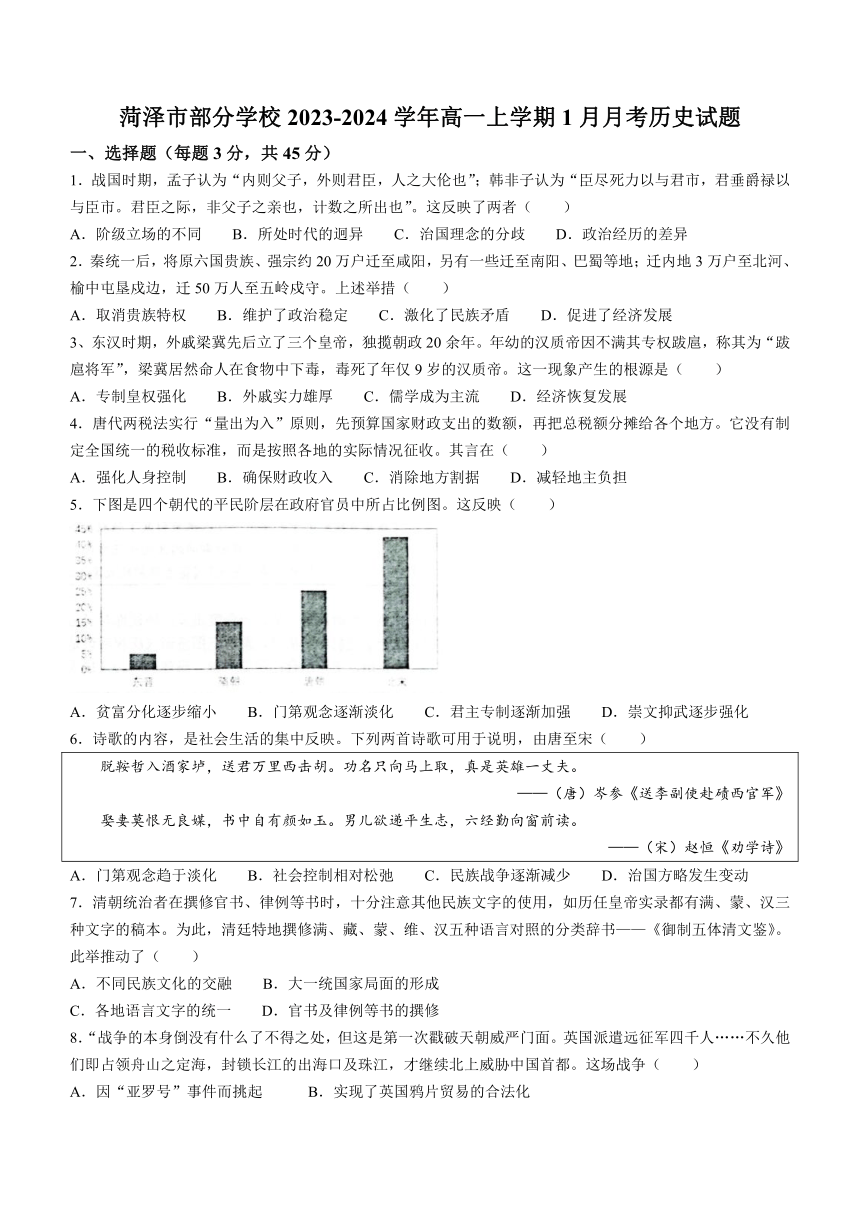

5.下图是四个朝代的平民阶层在政府官员中所占比例图。这反映( )

A.贫富分化逐步缩小 B.门第观念逐渐淡化 C.君主专制逐渐加强 D.崇文抑武逐步强化

6.诗歌的内容,是社会生活的集中反映。下列两首诗歌可用于说明,由唐至宋( )

脱鞍哲入酒家垆,送君万里西击胡。功名只向马上取,真是英雄一丈夫。 ——(唐)岑参《送李副使赴碛西官军》 娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿欲递平生志,六经勤向窗前读。 ——(宋)赵恒《劝学诗》

A.门第观念趋于淡化 B.社会控制相对松弛 C.民族战争逐渐减少 D.治国方略发生变动

7.清朝统治者在撰修官书、律例等书时,十分注意其他民族文字的使用,如历任皇帝实录都有满、蒙、汉三种文字的稿本。为此,清廷特地撰修满、藏、蒙、维、汉五种语言对照的分类辞书——《御制五体清文鉴》。此举推动了( )

A.不同民族文化的交融 B.大一统国家局面的形成

C.各地语言文字的统一 D.官书及律例等书的撰修

8.“战争的本身倒没有什么了不得之处,但这是第一次戳破天朝威严门面。英国派遣远征军四千人……不久他们即占领舟山之定海,封锁长江的出海口及珠江,才继续北上威胁中国首都。这场战争( )

A.因“亚罗号”事件而挑起 B.实现了英国鸦片贸易的合法化

C.掀起了列强瓜分中国的狂潮 D.迫使中国接受关税协定等条款

9.表1为1895年5月2日十八省举人组织的“公车上书”的主要内容。据此可知,其根本出发点是( )

一、请皇上发罪己、明罚、求才之诏

二、迁都西安,已对日赔款改充军费,决不求和

三、选将、练兵、购械,与日本续战

四、变法,已成天下之治,力行富强、养民、教民之法

A.拒签《马关条约》 B.学习西方技术 C.推进变法革新 D.挽救民族危亡

10.1912—1919年,中国民族资本主义进一步发展;1915年,新文化运动兴起;1919年,巴黎和会上中国代表拒绝在和约上签字。这些说明( )

A.民族危机不断加深 B.北洋军阀统治的腐朽 C.民主革命逐步转型 D.民国时期社会的进步

11.下表为某一刊物的目录节选。其横线部分应该是( )

第二章掀起土地革命的风暴 一、以武装斗争反抗国民党的反动统治 二、_____________ 三、红军反“国剿”斗争的胜利和农村革命根据地的建设 四、中央红军长征的开始 五、遵义会议和红军长征的胜利

A.北伐战争和工农运动 B.毛泽东和中国革命新道路的开辟

C.坚持抗战、团结、进步的方针 D.为建立抗日民族统一战线而斗争

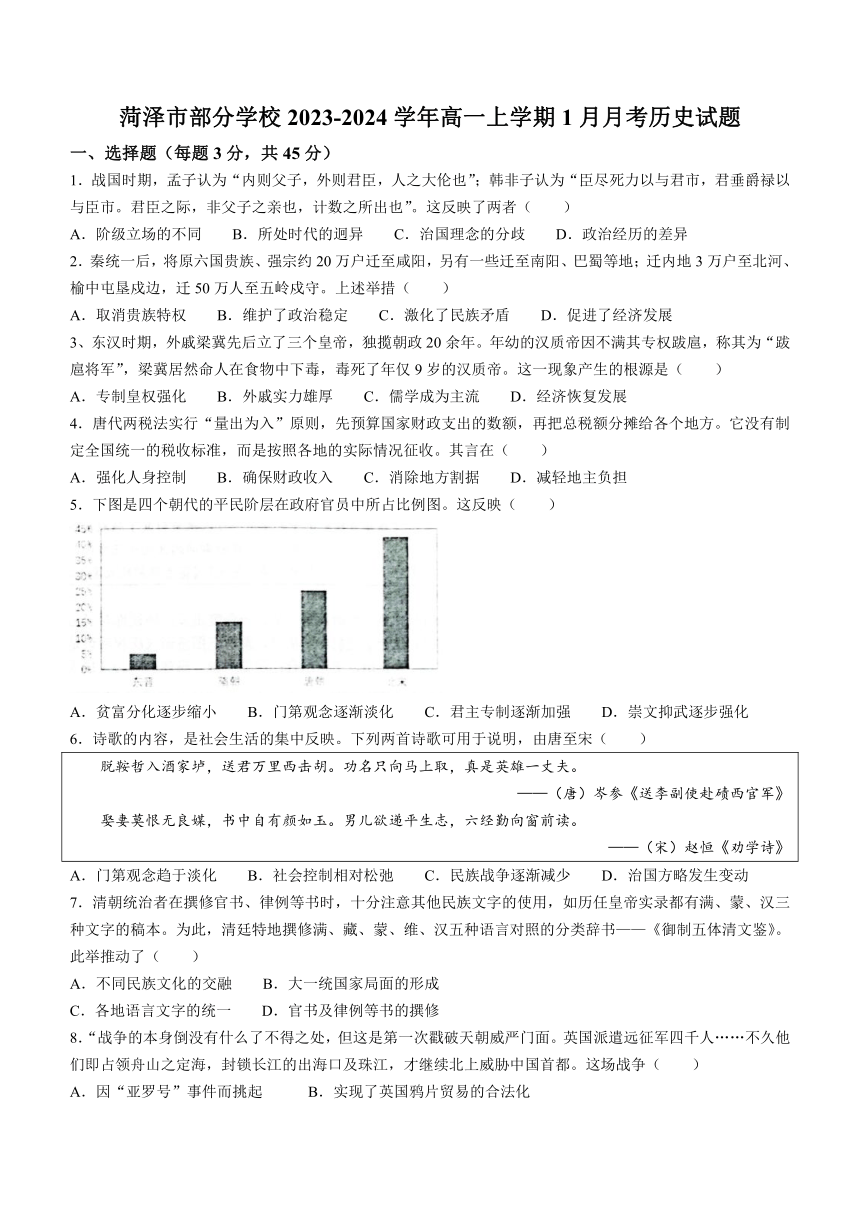

12.2014年9月1日,民政部公布了首批300名抗日英烈与英雄群体名录,下图是该名录构成示意图。从中可得到的正确认识是( )

A.八路军自始至终发挥着中流砥柱的作用

B.全民族团结抗战是抗战胜利的根本保证

C.中国与所有遭受日本侵略的国家密切配合

D,中国抗战胜利是近代以来反对外来侵略的第一次完全胜利

13.1946年中共中央发布《关于土地问题的指示》,决定将减租减息的政策改为没收地主土地分配给农民,对农民获得土地的方式作出了较为宽松的规定,提出采取没收、购买、让与等方式,由地主与农民书写土地契约,“使农民站在合法和有理地位”这一指示反映出( )

A.新民主主义革命即将取得胜利 B.中共政策的原则性与灵活性

C.抗日战争促使了土地政策调整 D.农村落后面貌得到根本改变

14.1972年我国与18个国家建立了外交关系,下表为部分建交国家名单。这一局面的出现( )

◎3月13日 英国 ◎5月18日 荷兰 ◎9月29日 日本 ◎10月11联邦德国 ◎11月16日 卢森堡 ◎12月21日 澳大利亚

A.受到了中美关系正常化的直接影响 B.体现了遵循和平理念的全方位外交

C.有利于我国恢复在联合国的合法席位 D.表明我国外交领域意识形态分歧消失

15.量化比较是历史研究的一种基本方法。据下表推知,乙处的关键词汇应是( )

表中共四次党代会报告中的关键词频次量化统计表

关键词汇 频次、党代会 甲 乙 丙 丁

十二大 147 7 37 12

十四大 169 11 29 58

十六大 118 0 10 50

十八大 162 0 1 24

A.社会主义 B.计划 C.资本主义 D.市场

二、非选择题(共4个题,共55分)

16.(14分)阅读材料,回答问题。

公元779年,日本遣唐使布势清直被派往中国进行考察。公元781年回国前,他应邀旁听朝会,听到户部尚书向皇帝奏报,今年朝廷的财赋收入增加到一千三百五万六千七十贯(盐利不在此限),比前几年财赋收入增长显著,他感到非常震惊。会后,布势清直对唐朝实行的赋税制度进行了深入研究,准备回国后向日本天皇汇报。

根据材料并结合所学知识,为遣唐使布势清直拟定一篇汇报提纲。(要求:主题明确,史实准确,逻辑清晰,200字左右,)

17.(10分)阅读材料,回答问题。

江南名郡松江府

材料一

明洪武年间,全国夏税秋粮总共二千九百四十三万石,其中,苏州府实征二百八十万九千,松江府一百二十九万九千余。但松江府属地方,仅抵苏州十分之三,而赋额却半于苏州。同时,松江还有“松江棉布,衣被天下”之誉。

——摘编自马学强《论明清时期松江府的经济特色》

材料二

明清江南部分府县市镇数

朝代府别 明代 清代

镇数 市数 合计 镇数 市数 合计

苏州府 45 45 90 58 59 117

松江府 42 20 62 97 39 136

镇江府 9 6 15 13 17 30

嘉兴府 30 13 43 29 21 50

湖州府 18 4 22 29 35 64

——摘编自陈国灿主编《江南城镇通史》(明代卷、清前期卷)

材料三

明清两代松江府进士各县分布

华亭县 上海县 青浦县 金山卫 娄县 金山县 本贤县 南汇县 共计

明代 265 165 25 11 - - - - 466

清代 75 60 52 3 77 10 5 8 290

共计 340 225 77 14 77 10 5 8 756

——摘编自陈凌《明清松江府进士人群的初步研究》

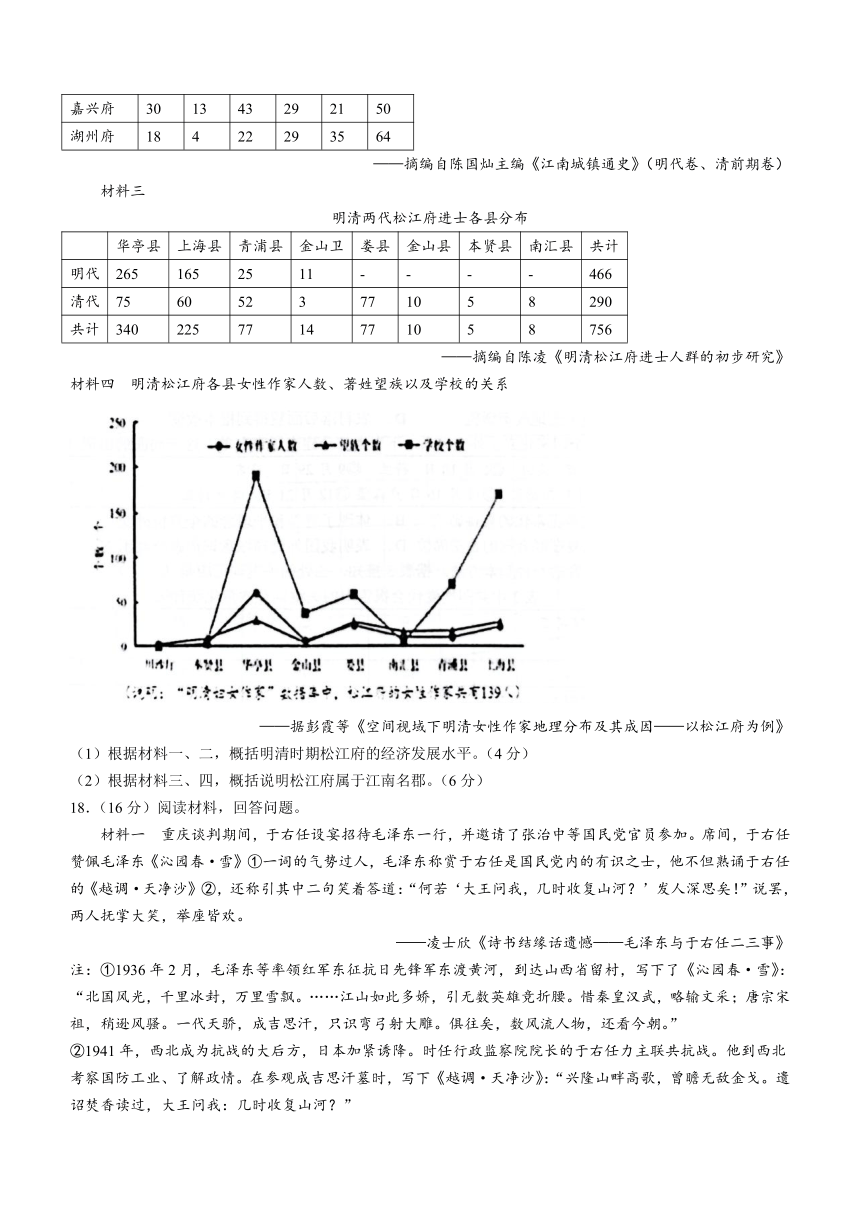

材料四 明清松江府各县女性作家人数、著姓望族以及学校的关系

——据彭霞等《空间视域下明清女性作家地理分布及其成因——以松江府为例》

(1)根据材料一、二,概括明清时期松江府的经济发展水平。(4分)

(2)根据材料三、四,概括说明松江府属于江南名郡。(6分)

18.(16分)阅读材料,回答问题。

材料一 重庆谈判期间,于右任设宴招待毛泽东一行,并邀请了张治中等国民党官员参加。席间,于右任赞佩毛泽东《沁园春·雪》①一词的气势过人,毛泽东称赏于右任是国民党内的有识之士,他不但熟诵于右任的《越调·天净沙》②,还称引其中二句笑着答道:“何若‘大王问我,几时收复山河?’发人深思矣!”说罢,两人抚掌大笑,举座皆欢。

——凌士欣《诗书结缘话遗憾——毛泽东与于右任二三事》

注:①1936年2月,毛泽东等率领红军东征抗日先锋军东渡黄河,到达山西省留村,写下了《沁园春·雪》:“北国风光,千里冰封,万里雪飘。……江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。”

②1941年,西北成为抗战的大后方,日本加紧诱降。时任行政监察院院长的于右任力主联共抗战。他到西北考察国防工业、了解政情。在参观成吉思汗墓时,写下《越调·天净沙》:“兴隆山畔高歌,曾瞻无敌金戈。遗诏焚香读过,大王问我:几时收复山河?”

材料二 《中央日报》、《新华日报》分别是国民党、共产党的机关报。下面是《中央日报》和《新华日报》关于重庆谈判的报道概况:

《中央日报》 大约30篇。毛泽东抵渝前,抓住蒋介石发电报三邀毛泽东一事进行大力报道,如《美报再责中共不应存心捣乱》《蒋主席三电毛泽东促行》等。毛泽东抵渝后,除发表国共两党代表人会晤协商的消息外,对毛泽东及中国共产党的报道几乎没有,并且新闻稿也力求简单,排在要闻版中不重要的位置,着重强调蒋介石的领导核心地位。

《新华日报》 不下60篇。在毛泽东去渝之前,在舆论压力下积极回应,如《应蒋主席之邀商团结大计毛泽东同志将来渝》等;毛泽东在渝期间,报道集中于毛泽东一行人抵渝引发了热烈反响、国共两党代表谈判的进展情况以及毛泽东在渝期间的活动这三方面。如《建立和平团结民主的新中国欢迎毛泽东先生》《蒋主席前晚欢宴毛泽东同志国共领袖昨日晤谈》等。

——摘编自许爱超《多方媒体视角下的重庆谈判研究》

(1)文章合为时而著,从这一角度出发,谈谈你对《沁园春·雪》(或《越调·天净沙》)的理解。(6分)

(2)结合上述材料和所学,赏析下图漫画《庆祝后该是努力建设的开始》。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)(10分)

19.(15分)阅读材料,回答问题。

材料

“时代下的竞赛热潮”

1950年7月,中华全国总工会提出,全国广大工人阶级都应积极动员起来,开展大规模的群众性劳动竞赛;1951年2月,中央农业部发出“在全国范围内开展爱国主义丰产运动”的号召。广大民众积极参与爱国增产节约运动、创新记录运动、丰产竞赛运动等。

60年代前期,广大群众自力更生、艰苦创新,在工业、农业、科技等领域开展新一轮“比学赶帮超”群众性竞赛活动,主要目标由提高劳动生产率到提高技术水平,技术革新和技术竞赛运动掀起新高潮。同时,进一步在工业部门中开展以支援农业、增产日用品等为核心的增产节约运动。

80年代以来,劳动竞赛不断改革创新。竞赛目标以提高经济效益为重点,竞赛内容以技术创新为核心,竞赛奖励注重精神鼓励和物质奖励相结合。2000年,中华总工会提出把增强企业科技开发能力、市场竞争能力、抗御风险能力作为主攻方向,深入开展劳动竞赛、技术比赛等多种形式的群众性经济技术活动。

——摘编自欧阳恩良王建超《中国共产党领导劳动竞赛的历史考察》等

根据材料并结合所学,对不同时代的“竞赛热潮”进行简要阐释。(15分)

历史试题参考答案

1.【答案】C【解析】据材料可知,孟子认为君臣关系类似父子关系,也是人与人之间的伦理关系;而韩非子则认为君臣之间是交易关系,和父子关系没有关系,所以这体现了两者在治国理念上的差异和分歧,故选C项;孟子和韩非子的阶级立场是相同的,都代表的是新兴地主阶级,排除A项;孟子和韩非子都处于战国时代,并不迥异,排除B项;村料反映的是两者提出的治国理念的差异,并不是政治经历的差异,排除D。

2.【答案】B【解析】根据材料“将原六国贵族、强宗约20万户迁至咸阳,另有一些迁至南阳、巴蜀等地”可以看出秦朝主要是为了削弱地方权力,加强中央集权;根据材料“迁内地3万户至北河、榆中屯垦戍边,迁50万人至五岭戍守”,可以看出秦朝加强了对边疆地区的控制,维护了政治稳定,故选B项;材料只是迁移部分六国贵族到成阳,并没有取消贵族特权,排除A项;秦始皇的移民政策有利于加强中央集权以及对边疆的控制,民族矛盾的激化与民族政策有关,排除C项;秦始皇戍五岭的举措一定程度上有利于岭南的开发,但这一时期移民政策主要是为了政治稳定,排除D项。

3.【答案】A【解析】题干所述现象属于外戚专权,外成是利用了与皇权的特殊关系才能为所欲为,所以其产生的根源是专制皇权的强化,故选A项;外戚实力雄厚并不能成为其专权的根源,因为皇帝制度决定了皇权至高无上,只有借助皇权,外戚才有可能专权,排除B项;儒学成为主流与外戚专权没有必然关联,排除C项;经济恢复发展属于经济领域,而外戚专权属于政治领域,所以其根源也应该从政治领域去思考,而不是经济恢复发展的原因,排除D项。

4.【答案】B【解析】据材料“实行‘量出为入’原则……财政支出的数额”可知,“量出为入”是以国家开支为依据收税,这说明两税法的实行是为了保证国家的财政收支能够平衡,故选B项;两税法减轻了政府对农民的人身控制,排除A项;两税法属于税收政策,并不能消除地方割据,且唐朝中后期地方割据严重,排除C项;两税法以资产为主要依据,会加重地主负担,排除D项。

5.【答案】B【解析】由图表可知,从东晋到北宋期间,平民阶层在政府官员中所占比例不断提高,这反映出社会阶层的流动性增强,是门第观念逐渐淡化的表现,故进B项;社会阶层流动性增强使得门第观念逐步淡化,这与贫富分化不属于同一范畴,且在土地私有制的封建社会,随着时间的推移和社会经济的发展,贫富分化会逐步扩大,排除A项;官员身份来源的变化与君主专制的加强不属于同一范畴,官员身份来源的变化与时代进步和统治者的需要密不可分,排除C项;题目中的平民阶层作为政府官员并不只是文官,也包含武将,且崇文抑武是从宋代才开始的,D项也不符合史实,排除D项。

6.【答案】D【解析】据材料“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”、“书中自有频如玉”及所学知识可知,唐朝尚武,诗歌体现了通过从军来获得社会地位,而宋朝重文轻或,更多的道过科举考试来获取功名,这种变化反映了宋朝治国方略的变动,故选D项;门第观念在宋朝趋于淡化的表现为:大批平民出身的士人进入政坛,婚姻标准不再关心祖先名望,材料中仅体现了人们通过科举考试获取功名,并没有体现平民还是士族阶层,不能反映门第观念的谈化,排除A项;宋代社会控制相对松弛的表现有:土地买卖、典当基本不受官府干预,百姓迁移住所、更换职业,以及日常生活标准,官府的限制较为松弛,材料中宋朝诗歌反映的通过科举获得功名,不涉及社会控制问题松弛的问题,排除B项;据所学知识可知,宋朝时期与周边少数民族政权之间的战争较多,排除C项。

7.【答案】A【解析】据材料“清朝统治者……其他民族文字的使用”可知,清朝统治者在撰修官书、律例等书时,注意其他民族文字的使用,这有利于其他民族了解相关内容,推动了不同民族文化的交融,故选A项;秦朝就建立了大一统的多民族封建国家,排除B项;据材料“满、藏、蒙、维、汉五种语言”可知,当时各地语言文字并未统一,排除C项;材料反映的是在撰修官书及律例等书时,注意其他民族文字的使用,此项因果倒置,排除D项。

8.【答案】D【解析】据材料“第一次戳破‘天朝成严门面”“占领舟山之定海,封锁长江的出海口及珠江”“继续北上成胁中国首都”并结合所学可知,这场战争是鸦片战争,鸦片战争后清政府被迫签订《南京条约》,迫使中国接受关税协定等条款,故选C项;因“亚罗号”事件而挑起的是第二次鸦片战争,排除A项;实现了英国鸦片贸易的合法化的是第二次鸦片战争,排除B项;掀起了列强瓜分中国的狂潮的是甲午中日战争,排除D项。

9.【答案】D【解析】据材料“请皇上发罪己、明罚、求才之诏”“决不求和”“与日本续战”并结合所学知识可知,在甲午中日战争失败的情况下,当时的知识分子提出各种主张,其根本出发点为挽救民族危亡,故选D项;《马关条约》签订于1895年4月,与材料时间不符,排除A项;洋务运动主张学习西方的先进技术,其出发点仍然是为了挽救清政府的统治,另外,结合所学知识可知,材料不是洋务运动,是戊戌变法的背景,排除B项;推进变法革新属于内容之一,变法是手段,目的在于挽救民族危机,排除C项。

10.【答案】D【解析】根据题干信息结合所学,民族资本主义的发展促进了中国现代化的步伐,新文化运动促进了思想解放,巴黎和会上中国代表拒绝在合约上签字是工人阶级为主力五四运动的结果,反映了民国时期政治、经济、思想等方面的进步,故选D项;题干中并未反映列强对中国侵咯加深的相关信息,不能说明民族危机不断加深,排除A项;资本主义发展、新文化运动、拒绝在合约上签宇是北洋军阀统治时期社会各方面进步的表现,不能体现统治的腐朽,排除B项;结合所学,促进旧民主主义革命转为新民主主义革命的是五四运动,不能完整体现材料信息,排除C项。

11.【答案】B【解析】据材料“一、以武装斗争反杭国民党的反对统治”“三、红军反‘围剿’斗争的胜利和农村革命根据地的建设”可知,横线都分时间是1927年国民革命运动失败后到1934年红军长征之前,“毛泽东和中国革命新道路的开辟”指1927年10月建立井冈山革命根据地,开辟了农村包围城市,武装夺取政权的道路,符合目录内容和时间范围,故选B项;此项发生在1926—1927年,处于国民革命时期,排除A项;抗日战争相持阶段到来以后,由于以蒋介石为代表的国民党英美派开始推行消极抗日、积极反共的政策。针对这种情况,1939年7月,中国共产党明确提出“坚持抗战到底,反对中途妥协”“巩固国内团结,反对内部分裂”“力求全国进步,反对向后倒退”三大口号,排除C项;1935年“八一宣言”号召“停止内战,一致抗日”;1935年底,瓦窑堡会议确定了建立抗日民族统一战线的方针;1936年西安事变的和平解决,全国团结抗战的局面初步形成,排除D项。

12.【答案】B【解析】上述示意图反映出中共、国民党、其他抗日群体都为抗战的胜利作出贡献,全民族团结抗战是抗战胜利的根本保证,故选B项;材料强调各阶级阶层为抗战胜利作出贡献,并没有突出八路军的作用,排除A项;材料强调内部的全民族抗战,与外部遭受日本侵略的国家无关,排除C项;材料强调各阶级阶层为抗战胜利作出贡献,并没有反映出抗战胜利的影响,排除D项。

13.【答案】B【解析】据材料并结合所学知识可知,中共中夹《关于土地问题的指示》揭开了解放区土地立法的序幕,体现了中共政策的原则性。同时“对农民获得土地的方式作出了较为宽松的规定,提出采取没收、购买、让与等方式,由地主与农民书写土地契釣,又体现了政策的灵活性,故选B项;1949年新民主主义革命即将取得胜利,排除A项;1946年抗日战争已经取得胜利,排除C项;据材料可知,这一指示明确了没收地主土地分配给农民,对农村经济的恢复和发展起到了积极作用。但在战争时期下,通过发展农民的小土地所有制,无法根本改变农村落后面貌,排除D项。

14.【答案】A【解析】据材料信息可知,1972年我国与多个资本主义国家建立外交关系,这与中美关系正常化有关,故选A项;90年代以后中国实行全方位外交,排除B项;1971年我国恢复联合国合法席位,排除C项;“消失”一词过于绝对,排除D项。

15.【答案】C【解析】据所学知识可知,中共十四大提出中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,会议讨论了资本主义与社会主义的区别不是发展市场经济,因此十四大的关键词中资本主义出现次数增加,此后,计划与市场的关系得以理顺,一词基本不再出现,故选C项;改革开放以来,伴随着中国特色社会主义理论的不断发展,社会主义一词在之后的会议中不再出现不符合基本史实,排除A项;改革开放以来中国经济体制由计划经济体制到社会主义有计划的商品经济再到社会主义市场经济体制,计划作为党的代表大会报告的关键词应该呈现逐渐减少的趋势,排除B项;十四大提出中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,到21世纪中国中国社会主义市场经济体制初步建立,这个过程中市场作为党的代表大会报告的关键词应该呈现出上升趋势,排除D项;

16.【答案】(14分)

关于“唐朝实施两税法”情况的汇报提纲

实施背景:唐前期实行租庸调制,但是由于土地买卖和兼并之风盛行,朝廷手里掌握的土地日益减少,均田制无法继续推行,租庸调制难以维持,政府财政收入减少。(4分)

实施办法:每户按人丁和资产缴纳户税;按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏、秋两季纳税。(4分)

实施效果:简化了税收名目,扩大了收税的对象,保证了国家的财政收入。改变了以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。(4分)

建议:两税法实施效果显著,值得借鉴。(2分)

17.【答案】(10分)

(1)明清时期,松江府在全国的经济地位不断提升,是重要的粮食基地和棉纺织业中心;商品经济发达,到清朝工商业市镇数量远远超过江南其它各郡。(4分)

(2)明清两朝松江府科举进士人数多,说明松江府人文气氛浓厚,科举兴盛,人才辈出;出现了女性知识群体,地方官员和望族重教兴学的良好社会氛围,反映了松江文化教育发达。(6分)

18.【答案】(16分)

(1)示例一《沁园春·雪》理解

华北事变,民族危机上升;中央红军长征到达陕北,瓦窑堡会议确定了建立抗日民族统一战线的方针;毛泽东率领抗日先锋军毅然东征抗日。《沁园春·雪》借北方壮丽的雪景,对历代历史人物的评价,歌颂超出前人的革命英雄,体现出无产阶级的革命乐观主义精神和强烈的历史使命感。(6分)

示例二《越调·天净沙》理解

抗日战争进入相持阶段,民族危机严重:日本加紧政治诱降、国民党掀起反共高潮,破坏了抗日民族统一战线;于右任赴西北考察,坚持备战抗战。《越调·天净沙》借追忆成吉思汗的伟业,寄托其鼓舞士气、驱除外敌,收复山河的愿望,体现出强烈的爱国主义情感。(6分)

(2)抗日战争胜利后,国共双方共商国计。共产党《新华日报》的积极宜传报道、国民党有识之士的积极推动,使民众看到“团结民主,和平建国”希望。漫画中“庆祝胜利”“联合国胜利”“中华民国万岁”,反映了作者在抗战胜利后的喜悦和对重庆谈判成功充满了信心,“笔、尺、圆规、镰刀、锤子和铲”,说明作者对建设一个新中国充满热情。(6分)

但从国民党《中央日报》对中共努力的消极报道、极力凸显蒋介石的领导地位可以看出,蒋介石政府缺少诚意,坚持独裁。重庆谈判后不久,蒋介石便发动了内战,致使作者“和平民主建国”的愿望破灭。(4分)

19.【答案】(15分)

新中国成立初期,人民当家作主;经济百废待兴;土地改革提高农民积极性;1950年抗美援朝战争爆发。这一时期工人、农民群众开展多种形式竞赛运动,将经济生产与政治需求相结合,促进了国民经济恢复发展,为抗美援朝战争胜利提供保障。(5分)

60年代前期,随着社会主义建设的全面发展;1959—1961年经济困难时期:“八字方针”提出;美、苏战争威胁,国际环境恶化。这一时期的劳动竞赛以“比学帮赶超”为主题,重视技术革新和技术竞赛,有利于国民经济稳步增长,推动科技领域突破发展。(5分)

十一届三中全会后实行改革开放;90年代以来社会主义市场经济体制和现代企业制度提出并逐步建立;经济全球化不断发展。这一时期竞赛重视经济效益、技术创新和多元激励,更注重科技水平和市场竞争力,适应了社会主义市场经济新要求,有利于推动社会主义现代化建设,增强国际竞争力。(5分)

一、选择题(每题3分,共45分)

1.战国时期,孟子认为“内则父子,外则君臣,人之大伦也”;韩非子认为“臣尽死力以与君市,君垂爵禄以与臣市。君臣之际,非父子之亲也,计数之所出也”。这反映了两者( )

A.阶级立场的不同 B.所处时代的迥异 C.治国理念的分歧 D.政治经历的差异

2.秦统一后,将原六国贵族、强宗约20万户迁至咸阳,另有一些迁至南阳、巴蜀等地;迁内地3万户至北河、榆中屯垦戍边,迁50万人至五岭戍守。上述举措( )

A.取消贵族特权 B.维护了政治稳定 C.激化了民族矛盾 D.促进了经济发展

3、东汉时期,外戚梁冀先后立了三个皇帝,独揽朝政20余年。年幼的汉质帝因不满其专权跋扈,称其为“跋扈将军”,梁冀居然命人在食物中下毒,毒死了年仅9岁的汉质帝。这一现象产生的根源是( )

A.专制皇权强化 B.外戚实力雄厚 C.儒学成为主流 D.经济恢复发展

4.唐代两税法实行“量出为入”原则,先预算国家财政支出的数额,再把总税额分摊给各个地方。它没有制定全国统一的税收标准,而是按照各地的实际情况征收。其言在( )

A.强化人身控制 B.确保财政收入 C.消除地方割据 D.减轻地主负担

5.下图是四个朝代的平民阶层在政府官员中所占比例图。这反映( )

A.贫富分化逐步缩小 B.门第观念逐渐淡化 C.君主专制逐渐加强 D.崇文抑武逐步强化

6.诗歌的内容,是社会生活的集中反映。下列两首诗歌可用于说明,由唐至宋( )

脱鞍哲入酒家垆,送君万里西击胡。功名只向马上取,真是英雄一丈夫。 ——(唐)岑参《送李副使赴碛西官军》 娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿欲递平生志,六经勤向窗前读。 ——(宋)赵恒《劝学诗》

A.门第观念趋于淡化 B.社会控制相对松弛 C.民族战争逐渐减少 D.治国方略发生变动

7.清朝统治者在撰修官书、律例等书时,十分注意其他民族文字的使用,如历任皇帝实录都有满、蒙、汉三种文字的稿本。为此,清廷特地撰修满、藏、蒙、维、汉五种语言对照的分类辞书——《御制五体清文鉴》。此举推动了( )

A.不同民族文化的交融 B.大一统国家局面的形成

C.各地语言文字的统一 D.官书及律例等书的撰修

8.“战争的本身倒没有什么了不得之处,但这是第一次戳破天朝威严门面。英国派遣远征军四千人……不久他们即占领舟山之定海,封锁长江的出海口及珠江,才继续北上威胁中国首都。这场战争( )

A.因“亚罗号”事件而挑起 B.实现了英国鸦片贸易的合法化

C.掀起了列强瓜分中国的狂潮 D.迫使中国接受关税协定等条款

9.表1为1895年5月2日十八省举人组织的“公车上书”的主要内容。据此可知,其根本出发点是( )

一、请皇上发罪己、明罚、求才之诏

二、迁都西安,已对日赔款改充军费,决不求和

三、选将、练兵、购械,与日本续战

四、变法,已成天下之治,力行富强、养民、教民之法

A.拒签《马关条约》 B.学习西方技术 C.推进变法革新 D.挽救民族危亡

10.1912—1919年,中国民族资本主义进一步发展;1915年,新文化运动兴起;1919年,巴黎和会上中国代表拒绝在和约上签字。这些说明( )

A.民族危机不断加深 B.北洋军阀统治的腐朽 C.民主革命逐步转型 D.民国时期社会的进步

11.下表为某一刊物的目录节选。其横线部分应该是( )

第二章掀起土地革命的风暴 一、以武装斗争反抗国民党的反动统治 二、_____________ 三、红军反“国剿”斗争的胜利和农村革命根据地的建设 四、中央红军长征的开始 五、遵义会议和红军长征的胜利

A.北伐战争和工农运动 B.毛泽东和中国革命新道路的开辟

C.坚持抗战、团结、进步的方针 D.为建立抗日民族统一战线而斗争

12.2014年9月1日,民政部公布了首批300名抗日英烈与英雄群体名录,下图是该名录构成示意图。从中可得到的正确认识是( )

A.八路军自始至终发挥着中流砥柱的作用

B.全民族团结抗战是抗战胜利的根本保证

C.中国与所有遭受日本侵略的国家密切配合

D,中国抗战胜利是近代以来反对外来侵略的第一次完全胜利

13.1946年中共中央发布《关于土地问题的指示》,决定将减租减息的政策改为没收地主土地分配给农民,对农民获得土地的方式作出了较为宽松的规定,提出采取没收、购买、让与等方式,由地主与农民书写土地契约,“使农民站在合法和有理地位”这一指示反映出( )

A.新民主主义革命即将取得胜利 B.中共政策的原则性与灵活性

C.抗日战争促使了土地政策调整 D.农村落后面貌得到根本改变

14.1972年我国与18个国家建立了外交关系,下表为部分建交国家名单。这一局面的出现( )

◎3月13日 英国 ◎5月18日 荷兰 ◎9月29日 日本 ◎10月11联邦德国 ◎11月16日 卢森堡 ◎12月21日 澳大利亚

A.受到了中美关系正常化的直接影响 B.体现了遵循和平理念的全方位外交

C.有利于我国恢复在联合国的合法席位 D.表明我国外交领域意识形态分歧消失

15.量化比较是历史研究的一种基本方法。据下表推知,乙处的关键词汇应是( )

表中共四次党代会报告中的关键词频次量化统计表

关键词汇 频次、党代会 甲 乙 丙 丁

十二大 147 7 37 12

十四大 169 11 29 58

十六大 118 0 10 50

十八大 162 0 1 24

A.社会主义 B.计划 C.资本主义 D.市场

二、非选择题(共4个题,共55分)

16.(14分)阅读材料,回答问题。

公元779年,日本遣唐使布势清直被派往中国进行考察。公元781年回国前,他应邀旁听朝会,听到户部尚书向皇帝奏报,今年朝廷的财赋收入增加到一千三百五万六千七十贯(盐利不在此限),比前几年财赋收入增长显著,他感到非常震惊。会后,布势清直对唐朝实行的赋税制度进行了深入研究,准备回国后向日本天皇汇报。

根据材料并结合所学知识,为遣唐使布势清直拟定一篇汇报提纲。(要求:主题明确,史实准确,逻辑清晰,200字左右,)

17.(10分)阅读材料,回答问题。

江南名郡松江府

材料一

明洪武年间,全国夏税秋粮总共二千九百四十三万石,其中,苏州府实征二百八十万九千,松江府一百二十九万九千余。但松江府属地方,仅抵苏州十分之三,而赋额却半于苏州。同时,松江还有“松江棉布,衣被天下”之誉。

——摘编自马学强《论明清时期松江府的经济特色》

材料二

明清江南部分府县市镇数

朝代府别 明代 清代

镇数 市数 合计 镇数 市数 合计

苏州府 45 45 90 58 59 117

松江府 42 20 62 97 39 136

镇江府 9 6 15 13 17 30

嘉兴府 30 13 43 29 21 50

湖州府 18 4 22 29 35 64

——摘编自陈国灿主编《江南城镇通史》(明代卷、清前期卷)

材料三

明清两代松江府进士各县分布

华亭县 上海县 青浦县 金山卫 娄县 金山县 本贤县 南汇县 共计

明代 265 165 25 11 - - - - 466

清代 75 60 52 3 77 10 5 8 290

共计 340 225 77 14 77 10 5 8 756

——摘编自陈凌《明清松江府进士人群的初步研究》

材料四 明清松江府各县女性作家人数、著姓望族以及学校的关系

——据彭霞等《空间视域下明清女性作家地理分布及其成因——以松江府为例》

(1)根据材料一、二,概括明清时期松江府的经济发展水平。(4分)

(2)根据材料三、四,概括说明松江府属于江南名郡。(6分)

18.(16分)阅读材料,回答问题。

材料一 重庆谈判期间,于右任设宴招待毛泽东一行,并邀请了张治中等国民党官员参加。席间,于右任赞佩毛泽东《沁园春·雪》①一词的气势过人,毛泽东称赏于右任是国民党内的有识之士,他不但熟诵于右任的《越调·天净沙》②,还称引其中二句笑着答道:“何若‘大王问我,几时收复山河?’发人深思矣!”说罢,两人抚掌大笑,举座皆欢。

——凌士欣《诗书结缘话遗憾——毛泽东与于右任二三事》

注:①1936年2月,毛泽东等率领红军东征抗日先锋军东渡黄河,到达山西省留村,写下了《沁园春·雪》:“北国风光,千里冰封,万里雪飘。……江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。”

②1941年,西北成为抗战的大后方,日本加紧诱降。时任行政监察院院长的于右任力主联共抗战。他到西北考察国防工业、了解政情。在参观成吉思汗墓时,写下《越调·天净沙》:“兴隆山畔高歌,曾瞻无敌金戈。遗诏焚香读过,大王问我:几时收复山河?”

材料二 《中央日报》、《新华日报》分别是国民党、共产党的机关报。下面是《中央日报》和《新华日报》关于重庆谈判的报道概况:

《中央日报》 大约30篇。毛泽东抵渝前,抓住蒋介石发电报三邀毛泽东一事进行大力报道,如《美报再责中共不应存心捣乱》《蒋主席三电毛泽东促行》等。毛泽东抵渝后,除发表国共两党代表人会晤协商的消息外,对毛泽东及中国共产党的报道几乎没有,并且新闻稿也力求简单,排在要闻版中不重要的位置,着重强调蒋介石的领导核心地位。

《新华日报》 不下60篇。在毛泽东去渝之前,在舆论压力下积极回应,如《应蒋主席之邀商团结大计毛泽东同志将来渝》等;毛泽东在渝期间,报道集中于毛泽东一行人抵渝引发了热烈反响、国共两党代表谈判的进展情况以及毛泽东在渝期间的活动这三方面。如《建立和平团结民主的新中国欢迎毛泽东先生》《蒋主席前晚欢宴毛泽东同志国共领袖昨日晤谈》等。

——摘编自许爱超《多方媒体视角下的重庆谈判研究》

(1)文章合为时而著,从这一角度出发,谈谈你对《沁园春·雪》(或《越调·天净沙》)的理解。(6分)

(2)结合上述材料和所学,赏析下图漫画《庆祝后该是努力建设的开始》。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)(10分)

19.(15分)阅读材料,回答问题。

材料

“时代下的竞赛热潮”

1950年7月,中华全国总工会提出,全国广大工人阶级都应积极动员起来,开展大规模的群众性劳动竞赛;1951年2月,中央农业部发出“在全国范围内开展爱国主义丰产运动”的号召。广大民众积极参与爱国增产节约运动、创新记录运动、丰产竞赛运动等。

60年代前期,广大群众自力更生、艰苦创新,在工业、农业、科技等领域开展新一轮“比学赶帮超”群众性竞赛活动,主要目标由提高劳动生产率到提高技术水平,技术革新和技术竞赛运动掀起新高潮。同时,进一步在工业部门中开展以支援农业、增产日用品等为核心的增产节约运动。

80年代以来,劳动竞赛不断改革创新。竞赛目标以提高经济效益为重点,竞赛内容以技术创新为核心,竞赛奖励注重精神鼓励和物质奖励相结合。2000年,中华总工会提出把增强企业科技开发能力、市场竞争能力、抗御风险能力作为主攻方向,深入开展劳动竞赛、技术比赛等多种形式的群众性经济技术活动。

——摘编自欧阳恩良王建超《中国共产党领导劳动竞赛的历史考察》等

根据材料并结合所学,对不同时代的“竞赛热潮”进行简要阐释。(15分)

历史试题参考答案

1.【答案】C【解析】据材料可知,孟子认为君臣关系类似父子关系,也是人与人之间的伦理关系;而韩非子则认为君臣之间是交易关系,和父子关系没有关系,所以这体现了两者在治国理念上的差异和分歧,故选C项;孟子和韩非子的阶级立场是相同的,都代表的是新兴地主阶级,排除A项;孟子和韩非子都处于战国时代,并不迥异,排除B项;村料反映的是两者提出的治国理念的差异,并不是政治经历的差异,排除D。

2.【答案】B【解析】根据材料“将原六国贵族、强宗约20万户迁至咸阳,另有一些迁至南阳、巴蜀等地”可以看出秦朝主要是为了削弱地方权力,加强中央集权;根据材料“迁内地3万户至北河、榆中屯垦戍边,迁50万人至五岭戍守”,可以看出秦朝加强了对边疆地区的控制,维护了政治稳定,故选B项;材料只是迁移部分六国贵族到成阳,并没有取消贵族特权,排除A项;秦始皇的移民政策有利于加强中央集权以及对边疆的控制,民族矛盾的激化与民族政策有关,排除C项;秦始皇戍五岭的举措一定程度上有利于岭南的开发,但这一时期移民政策主要是为了政治稳定,排除D项。

3.【答案】A【解析】题干所述现象属于外戚专权,外成是利用了与皇权的特殊关系才能为所欲为,所以其产生的根源是专制皇权的强化,故选A项;外戚实力雄厚并不能成为其专权的根源,因为皇帝制度决定了皇权至高无上,只有借助皇权,外戚才有可能专权,排除B项;儒学成为主流与外戚专权没有必然关联,排除C项;经济恢复发展属于经济领域,而外戚专权属于政治领域,所以其根源也应该从政治领域去思考,而不是经济恢复发展的原因,排除D项。

4.【答案】B【解析】据材料“实行‘量出为入’原则……财政支出的数额”可知,“量出为入”是以国家开支为依据收税,这说明两税法的实行是为了保证国家的财政收支能够平衡,故选B项;两税法减轻了政府对农民的人身控制,排除A项;两税法属于税收政策,并不能消除地方割据,且唐朝中后期地方割据严重,排除C项;两税法以资产为主要依据,会加重地主负担,排除D项。

5.【答案】B【解析】由图表可知,从东晋到北宋期间,平民阶层在政府官员中所占比例不断提高,这反映出社会阶层的流动性增强,是门第观念逐渐淡化的表现,故进B项;社会阶层流动性增强使得门第观念逐步淡化,这与贫富分化不属于同一范畴,且在土地私有制的封建社会,随着时间的推移和社会经济的发展,贫富分化会逐步扩大,排除A项;官员身份来源的变化与君主专制的加强不属于同一范畴,官员身份来源的变化与时代进步和统治者的需要密不可分,排除C项;题目中的平民阶层作为政府官员并不只是文官,也包含武将,且崇文抑武是从宋代才开始的,D项也不符合史实,排除D项。

6.【答案】D【解析】据材料“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”、“书中自有频如玉”及所学知识可知,唐朝尚武,诗歌体现了通过从军来获得社会地位,而宋朝重文轻或,更多的道过科举考试来获取功名,这种变化反映了宋朝治国方略的变动,故选D项;门第观念在宋朝趋于淡化的表现为:大批平民出身的士人进入政坛,婚姻标准不再关心祖先名望,材料中仅体现了人们通过科举考试获取功名,并没有体现平民还是士族阶层,不能反映门第观念的谈化,排除A项;宋代社会控制相对松弛的表现有:土地买卖、典当基本不受官府干预,百姓迁移住所、更换职业,以及日常生活标准,官府的限制较为松弛,材料中宋朝诗歌反映的通过科举获得功名,不涉及社会控制问题松弛的问题,排除B项;据所学知识可知,宋朝时期与周边少数民族政权之间的战争较多,排除C项。

7.【答案】A【解析】据材料“清朝统治者……其他民族文字的使用”可知,清朝统治者在撰修官书、律例等书时,注意其他民族文字的使用,这有利于其他民族了解相关内容,推动了不同民族文化的交融,故选A项;秦朝就建立了大一统的多民族封建国家,排除B项;据材料“满、藏、蒙、维、汉五种语言”可知,当时各地语言文字并未统一,排除C项;材料反映的是在撰修官书及律例等书时,注意其他民族文字的使用,此项因果倒置,排除D项。

8.【答案】D【解析】据材料“第一次戳破‘天朝成严门面”“占领舟山之定海,封锁长江的出海口及珠江”“继续北上成胁中国首都”并结合所学可知,这场战争是鸦片战争,鸦片战争后清政府被迫签订《南京条约》,迫使中国接受关税协定等条款,故选C项;因“亚罗号”事件而挑起的是第二次鸦片战争,排除A项;实现了英国鸦片贸易的合法化的是第二次鸦片战争,排除B项;掀起了列强瓜分中国的狂潮的是甲午中日战争,排除D项。

9.【答案】D【解析】据材料“请皇上发罪己、明罚、求才之诏”“决不求和”“与日本续战”并结合所学知识可知,在甲午中日战争失败的情况下,当时的知识分子提出各种主张,其根本出发点为挽救民族危亡,故选D项;《马关条约》签订于1895年4月,与材料时间不符,排除A项;洋务运动主张学习西方的先进技术,其出发点仍然是为了挽救清政府的统治,另外,结合所学知识可知,材料不是洋务运动,是戊戌变法的背景,排除B项;推进变法革新属于内容之一,变法是手段,目的在于挽救民族危机,排除C项。

10.【答案】D【解析】根据题干信息结合所学,民族资本主义的发展促进了中国现代化的步伐,新文化运动促进了思想解放,巴黎和会上中国代表拒绝在合约上签字是工人阶级为主力五四运动的结果,反映了民国时期政治、经济、思想等方面的进步,故选D项;题干中并未反映列强对中国侵咯加深的相关信息,不能说明民族危机不断加深,排除A项;资本主义发展、新文化运动、拒绝在合约上签宇是北洋军阀统治时期社会各方面进步的表现,不能体现统治的腐朽,排除B项;结合所学,促进旧民主主义革命转为新民主主义革命的是五四运动,不能完整体现材料信息,排除C项。

11.【答案】B【解析】据材料“一、以武装斗争反杭国民党的反对统治”“三、红军反‘围剿’斗争的胜利和农村革命根据地的建设”可知,横线都分时间是1927年国民革命运动失败后到1934年红军长征之前,“毛泽东和中国革命新道路的开辟”指1927年10月建立井冈山革命根据地,开辟了农村包围城市,武装夺取政权的道路,符合目录内容和时间范围,故选B项;此项发生在1926—1927年,处于国民革命时期,排除A项;抗日战争相持阶段到来以后,由于以蒋介石为代表的国民党英美派开始推行消极抗日、积极反共的政策。针对这种情况,1939年7月,中国共产党明确提出“坚持抗战到底,反对中途妥协”“巩固国内团结,反对内部分裂”“力求全国进步,反对向后倒退”三大口号,排除C项;1935年“八一宣言”号召“停止内战,一致抗日”;1935年底,瓦窑堡会议确定了建立抗日民族统一战线的方针;1936年西安事变的和平解决,全国团结抗战的局面初步形成,排除D项。

12.【答案】B【解析】上述示意图反映出中共、国民党、其他抗日群体都为抗战的胜利作出贡献,全民族团结抗战是抗战胜利的根本保证,故选B项;材料强调各阶级阶层为抗战胜利作出贡献,并没有突出八路军的作用,排除A项;材料强调内部的全民族抗战,与外部遭受日本侵略的国家无关,排除C项;材料强调各阶级阶层为抗战胜利作出贡献,并没有反映出抗战胜利的影响,排除D项。

13.【答案】B【解析】据材料并结合所学知识可知,中共中夹《关于土地问题的指示》揭开了解放区土地立法的序幕,体现了中共政策的原则性。同时“对农民获得土地的方式作出了较为宽松的规定,提出采取没收、购买、让与等方式,由地主与农民书写土地契釣,又体现了政策的灵活性,故选B项;1949年新民主主义革命即将取得胜利,排除A项;1946年抗日战争已经取得胜利,排除C项;据材料可知,这一指示明确了没收地主土地分配给农民,对农村经济的恢复和发展起到了积极作用。但在战争时期下,通过发展农民的小土地所有制,无法根本改变农村落后面貌,排除D项。

14.【答案】A【解析】据材料信息可知,1972年我国与多个资本主义国家建立外交关系,这与中美关系正常化有关,故选A项;90年代以后中国实行全方位外交,排除B项;1971年我国恢复联合国合法席位,排除C项;“消失”一词过于绝对,排除D项。

15.【答案】C【解析】据所学知识可知,中共十四大提出中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,会议讨论了资本主义与社会主义的区别不是发展市场经济,因此十四大的关键词中资本主义出现次数增加,此后,计划与市场的关系得以理顺,一词基本不再出现,故选C项;改革开放以来,伴随着中国特色社会主义理论的不断发展,社会主义一词在之后的会议中不再出现不符合基本史实,排除A项;改革开放以来中国经济体制由计划经济体制到社会主义有计划的商品经济再到社会主义市场经济体制,计划作为党的代表大会报告的关键词应该呈现逐渐减少的趋势,排除B项;十四大提出中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,到21世纪中国中国社会主义市场经济体制初步建立,这个过程中市场作为党的代表大会报告的关键词应该呈现出上升趋势,排除D项;

16.【答案】(14分)

关于“唐朝实施两税法”情况的汇报提纲

实施背景:唐前期实行租庸调制,但是由于土地买卖和兼并之风盛行,朝廷手里掌握的土地日益减少,均田制无法继续推行,租庸调制难以维持,政府财政收入减少。(4分)

实施办法:每户按人丁和资产缴纳户税;按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏、秋两季纳税。(4分)

实施效果:简化了税收名目,扩大了收税的对象,保证了国家的财政收入。改变了以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。(4分)

建议:两税法实施效果显著,值得借鉴。(2分)

17.【答案】(10分)

(1)明清时期,松江府在全国的经济地位不断提升,是重要的粮食基地和棉纺织业中心;商品经济发达,到清朝工商业市镇数量远远超过江南其它各郡。(4分)

(2)明清两朝松江府科举进士人数多,说明松江府人文气氛浓厚,科举兴盛,人才辈出;出现了女性知识群体,地方官员和望族重教兴学的良好社会氛围,反映了松江文化教育发达。(6分)

18.【答案】(16分)

(1)示例一《沁园春·雪》理解

华北事变,民族危机上升;中央红军长征到达陕北,瓦窑堡会议确定了建立抗日民族统一战线的方针;毛泽东率领抗日先锋军毅然东征抗日。《沁园春·雪》借北方壮丽的雪景,对历代历史人物的评价,歌颂超出前人的革命英雄,体现出无产阶级的革命乐观主义精神和强烈的历史使命感。(6分)

示例二《越调·天净沙》理解

抗日战争进入相持阶段,民族危机严重:日本加紧政治诱降、国民党掀起反共高潮,破坏了抗日民族统一战线;于右任赴西北考察,坚持备战抗战。《越调·天净沙》借追忆成吉思汗的伟业,寄托其鼓舞士气、驱除外敌,收复山河的愿望,体现出强烈的爱国主义情感。(6分)

(2)抗日战争胜利后,国共双方共商国计。共产党《新华日报》的积极宜传报道、国民党有识之士的积极推动,使民众看到“团结民主,和平建国”希望。漫画中“庆祝胜利”“联合国胜利”“中华民国万岁”,反映了作者在抗战胜利后的喜悦和对重庆谈判成功充满了信心,“笔、尺、圆规、镰刀、锤子和铲”,说明作者对建设一个新中国充满热情。(6分)

但从国民党《中央日报》对中共努力的消极报道、极力凸显蒋介石的领导地位可以看出,蒋介石政府缺少诚意,坚持独裁。重庆谈判后不久,蒋介石便发动了内战,致使作者“和平民主建国”的愿望破灭。(4分)

19.【答案】(15分)

新中国成立初期,人民当家作主;经济百废待兴;土地改革提高农民积极性;1950年抗美援朝战争爆发。这一时期工人、农民群众开展多种形式竞赛运动,将经济生产与政治需求相结合,促进了国民经济恢复发展,为抗美援朝战争胜利提供保障。(5分)

60年代前期,随着社会主义建设的全面发展;1959—1961年经济困难时期:“八字方针”提出;美、苏战争威胁,国际环境恶化。这一时期的劳动竞赛以“比学帮赶超”为主题,重视技术革新和技术竞赛,有利于国民经济稳步增长,推动科技领域突破发展。(5分)

十一届三中全会后实行改革开放;90年代以来社会主义市场经济体制和现代企业制度提出并逐步建立;经济全球化不断发展。这一时期竞赛重视经济效益、技术创新和多元激励,更注重科技水平和市场竞争力,适应了社会主义市场经济新要求,有利于推动社会主义现代化建设,增强国际竞争力。(5分)

同课章节目录