3.5 生态系统的稳定性(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 3.5 生态系统的稳定性(共17张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-17 18:11:46 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

第5节

生态系统的稳定性

SW生老师

问题探讨

紫茎泽兰原分布于中美洲,传入我国后,先是在云南疯长蔓延,现已扩散至广西、贵州、四川等多个省份,对当地林木、牧草和农作物造成严重危害,在《中国第一批外来入侵物种名单》中名列榜首。

为什么紫茎泽兰在原产地没有大肆繁殖,在入侵地可以疯长蔓延?

适应、繁殖能力强,没有天敌等制约因素

像紫茎泽兰这样的入侵种,由于它的繁殖、适应的能力很强,而且没有天敌等制约因素,因此一旦蔓延,就会严重干扰入侵地的生态系统。虽然地球上许多生态系统不时受到外来干扰,但只要这种干扰没有超过限度,生态系统就能够通过自我调节得以恢复,从而维持相对稳定的结构和功能。像这样,生态系统的结构和功能处于相对稳定的一种状态,就是生态平衡

一、生态平衡与生态系统的稳定性

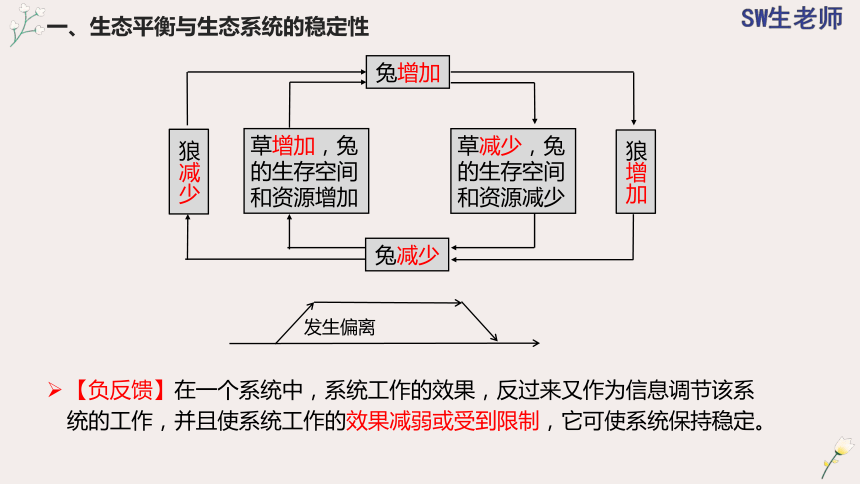

【负反馈】在一个系统中,系统工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,并且使系统工作的效果减弱或受到限制,它可使系统保持稳定。

兔增加

狼增加

草减少,兔的生存空间和资源减少

兔减少

草增加,兔的生存空间和资源增加

狼减少

发生偏离

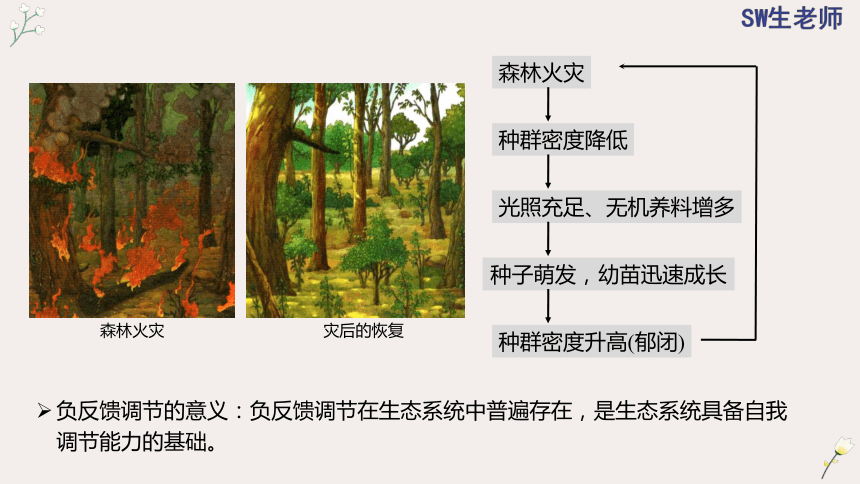

种群密度降低

种群密度升高(郁闭)

种子萌发,幼苗迅速成长

光照充足、无机养料增多

森林火灾

负反馈调节的意义:负反馈调节在生态系统中普遍存在,是生态系统具备自我调节能力的基础。

森林火灾

灾后的恢复

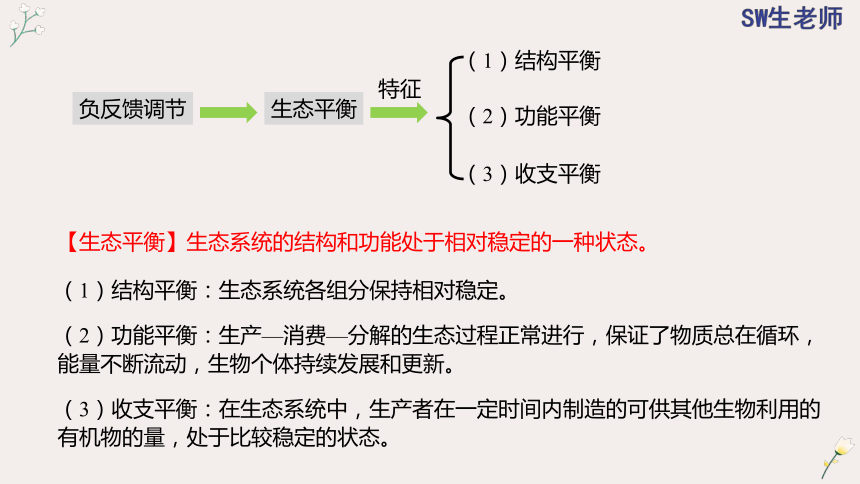

【生态平衡】生态系统的结构和功能处于相对稳定的一种状态。

(1)结构平衡

(2)功能平衡

(3)收支平衡

特征

负反馈调节

生态平衡

(1)结构平衡:生态系统各组分保持相对稳定。

(2)功能平衡:生产—消费—分解的生态过程正常进行,保证了物质总在循环,能量不断流动,生物个体持续发展和更新。

(3)收支平衡:在生态系统中,生产者在一定时间内制造的可供其他生物利用的有机物的量,处于比较稳定的状态。

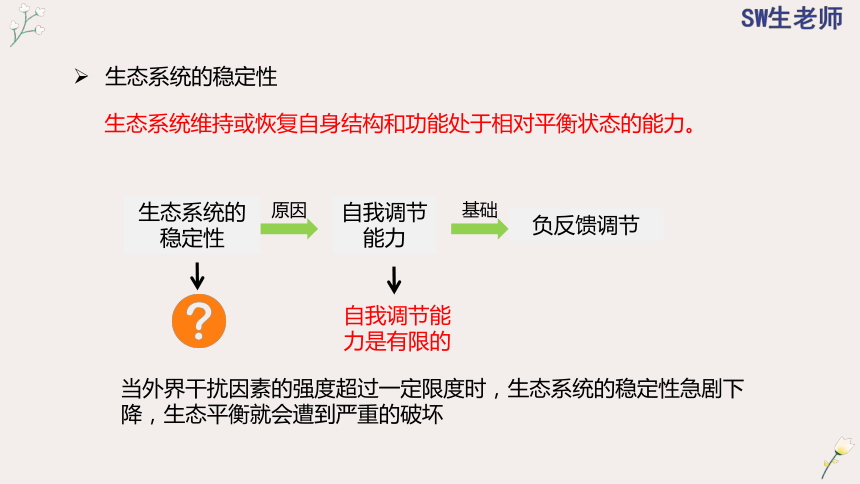

生态系统的稳定性

生态系统维持或恢复自身结构和功能处于相对平衡状态的能力。

自我调节能力是有限的

生态系统的稳定性

自我调节能力

负反馈调节

原因

基础

当外界干扰因素的强度超过一定限度时,生态系统的稳定性急剧下降,生态平衡就会遭到严重的破坏

二、抵抗力稳定性和恢复力稳定性

1.抵抗力稳定性:

生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状(不受损害)的能力。

2.恢复力稳定性:

生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力。

不同生态系统在这两种稳定性的表现上有着一定的差异!

蝗虫采食下,草原植物再生能力增强

干旱时树木扩展根系的分布空间

生态系统中的组分越多

食物网越复杂

自我调节能力就越强

抵抗力稳定性就越高

热带雨林动植物种类繁多,营养结构非常复杂,假如其中的某种植食性动物大量减少,它在食物网中的位置还可以由这个营养级的多种生物来代替,整个生态系统的结构和功能仍然能够维持在相对稳定的状态。

生态系统中的组分越少

食物网越简单

自我调节能力就越弱

抵抗力稳定性就越低

北极冻原生态系统中,动植物种类稀少,营养结构简单,其中生产者主要是地衣,其他生物大都直接或间接地依靠地衣来维持生活。假如地衣受到大面积破坏,整个生态系统就会崩溃。

用数学模型来表示两种稳定性的关系。

抵抗力稳定性

稳定性

营养结构复杂程度

一般为负相关关系

恢复力稳定性

环境恶劣地带的生态系统(北极冻原、荒漠),往往恢复力稳定性和抵抗力稳定性都比较弱。

抵抗力稳定性、恢复力稳定性和总稳定性之间的关系

图中两条虚线之间的部分表示生态系统功能正常的作用范围。

____表示一个外来干扰使之偏离这一范围的大小,偏离的大小可以作为抵抗力稳定性的定量指标。

____可以表示恢复到原状态所需的时间。大小可以作为恢复力稳定性的定量指标。

____表示曲线与正常范围之间所围成的面积,可作为总稳定性的定量指标。

m

n

TS

生态系统在受到不同的干扰(破坏)后,其恢复速度与恢复时间是不一样的。

如果河流与土壤被有毒物质轻微污染,通过自身的净化作用,可以很快恢复到接近原来的状态;

如果被有毒物质重度污染,自身的净化作用已不足以消除大部分有毒物质,这些河流或土壤的恢复力稳定性就被破坏了。

热带雨林在遭到严重砍伐,草原经过极度放牧后,它们恢复原状的时间漫长,难度极大!

三、提高生态系统的稳定性

人工造林、人工种草、鼠虫害治理、“黑土滩”治理

封山育林、休牧育草、围栏封育

控制对生态系统的干扰强度

给予相应的物质、能量的投入

措施

原则

对过度利用的森林与草原,首先应封育,待恢复到较好状态时再适度利用。

为使单一作物的农田生态系统保持稳定,需要不断施肥、灌溉、控制病虫害;

人工建造“生态屏障”;

建造"三北"防护林,有效地防风阻沙,保护草原与农田。

四、设计制作生态缸,观察其稳定性

实验原理:生态系统的稳定性与它的物种组成、营养结构、非生物因素密切相关;必须考虑物质循环和能量流动的相对平衡。

设计要求 分析

生态缸是封闭的 防止外界生物或非生物因素的干扰

生态缸中投放的几种生物必须具有很强的生活力,成分齐全(要有生产者\消费者\分解者) 生态缸中能够进行物质循环和能量流动,在一定时期内保持稳定

生态缸的材料须透明 为光合作用提供光能;保持生态缸内温度;便于观察

生态缸宜小不宜大,缸中水量应占其容积的4/5,要留一定空间 便于操作,缸内储备一定量的空气

生态缸的采光用较强的散射光 防止水温过高,导致水生植物死亡

选择的动物不宜太多,个体不宜太大 减少对O2消耗,防止生产量<消耗量

放假山石:在土坡上放几块有孔的假山石,可作为小动物栖息的场所。

倒入自来水:向缸内倒入自来水,水位高5~10 cm,在水中放几块鹅卵石

制作生态缸框架:用玻璃板和粘胶制作

缸底部的铺垫:在生态缸内底部的一侧铺垫几块石块,再铺上一层颗粒较细的沙土,沙土上铺一层含腐殖质较多的土,使铺垫好的土和石块整体呈坡状

实验步骤

移置生态缸:将生态缸放置于室内通风、光线良好的地方,但要避免阳光直接照射小动物栖息的场所。

观察记录:观察生态缸内生物种类及数量的变化,并进行记录

放入植物和动物:①在土坡上选择苔藓、铁线蕨、鸭跖草、马齿苋、罗汉松、翠云草等进行种植,放入鼠妇、蛐蜓、蚯蚓、蜗牛等小动物;②在水中放入浮萍、金鱼藻等水生植物,放入虾、小鱼和小乌龟等小动物

封盖:用粘胶封上生态缸盖

第5节

生态系统的稳定性

SW生老师

问题探讨

紫茎泽兰原分布于中美洲,传入我国后,先是在云南疯长蔓延,现已扩散至广西、贵州、四川等多个省份,对当地林木、牧草和农作物造成严重危害,在《中国第一批外来入侵物种名单》中名列榜首。

为什么紫茎泽兰在原产地没有大肆繁殖,在入侵地可以疯长蔓延?

适应、繁殖能力强,没有天敌等制约因素

像紫茎泽兰这样的入侵种,由于它的繁殖、适应的能力很强,而且没有天敌等制约因素,因此一旦蔓延,就会严重干扰入侵地的生态系统。虽然地球上许多生态系统不时受到外来干扰,但只要这种干扰没有超过限度,生态系统就能够通过自我调节得以恢复,从而维持相对稳定的结构和功能。像这样,生态系统的结构和功能处于相对稳定的一种状态,就是生态平衡

一、生态平衡与生态系统的稳定性

【负反馈】在一个系统中,系统工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,并且使系统工作的效果减弱或受到限制,它可使系统保持稳定。

兔增加

狼增加

草减少,兔的生存空间和资源减少

兔减少

草增加,兔的生存空间和资源增加

狼减少

发生偏离

种群密度降低

种群密度升高(郁闭)

种子萌发,幼苗迅速成长

光照充足、无机养料增多

森林火灾

负反馈调节的意义:负反馈调节在生态系统中普遍存在,是生态系统具备自我调节能力的基础。

森林火灾

灾后的恢复

【生态平衡】生态系统的结构和功能处于相对稳定的一种状态。

(1)结构平衡

(2)功能平衡

(3)收支平衡

特征

负反馈调节

生态平衡

(1)结构平衡:生态系统各组分保持相对稳定。

(2)功能平衡:生产—消费—分解的生态过程正常进行,保证了物质总在循环,能量不断流动,生物个体持续发展和更新。

(3)收支平衡:在生态系统中,生产者在一定时间内制造的可供其他生物利用的有机物的量,处于比较稳定的状态。

生态系统的稳定性

生态系统维持或恢复自身结构和功能处于相对平衡状态的能力。

自我调节能力是有限的

生态系统的稳定性

自我调节能力

负反馈调节

原因

基础

当外界干扰因素的强度超过一定限度时,生态系统的稳定性急剧下降,生态平衡就会遭到严重的破坏

二、抵抗力稳定性和恢复力稳定性

1.抵抗力稳定性:

生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状(不受损害)的能力。

2.恢复力稳定性:

生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力。

不同生态系统在这两种稳定性的表现上有着一定的差异!

蝗虫采食下,草原植物再生能力增强

干旱时树木扩展根系的分布空间

生态系统中的组分越多

食物网越复杂

自我调节能力就越强

抵抗力稳定性就越高

热带雨林动植物种类繁多,营养结构非常复杂,假如其中的某种植食性动物大量减少,它在食物网中的位置还可以由这个营养级的多种生物来代替,整个生态系统的结构和功能仍然能够维持在相对稳定的状态。

生态系统中的组分越少

食物网越简单

自我调节能力就越弱

抵抗力稳定性就越低

北极冻原生态系统中,动植物种类稀少,营养结构简单,其中生产者主要是地衣,其他生物大都直接或间接地依靠地衣来维持生活。假如地衣受到大面积破坏,整个生态系统就会崩溃。

用数学模型来表示两种稳定性的关系。

抵抗力稳定性

稳定性

营养结构复杂程度

一般为负相关关系

恢复力稳定性

环境恶劣地带的生态系统(北极冻原、荒漠),往往恢复力稳定性和抵抗力稳定性都比较弱。

抵抗力稳定性、恢复力稳定性和总稳定性之间的关系

图中两条虚线之间的部分表示生态系统功能正常的作用范围。

____表示一个外来干扰使之偏离这一范围的大小,偏离的大小可以作为抵抗力稳定性的定量指标。

____可以表示恢复到原状态所需的时间。大小可以作为恢复力稳定性的定量指标。

____表示曲线与正常范围之间所围成的面积,可作为总稳定性的定量指标。

m

n

TS

生态系统在受到不同的干扰(破坏)后,其恢复速度与恢复时间是不一样的。

如果河流与土壤被有毒物质轻微污染,通过自身的净化作用,可以很快恢复到接近原来的状态;

如果被有毒物质重度污染,自身的净化作用已不足以消除大部分有毒物质,这些河流或土壤的恢复力稳定性就被破坏了。

热带雨林在遭到严重砍伐,草原经过极度放牧后,它们恢复原状的时间漫长,难度极大!

三、提高生态系统的稳定性

人工造林、人工种草、鼠虫害治理、“黑土滩”治理

封山育林、休牧育草、围栏封育

控制对生态系统的干扰强度

给予相应的物质、能量的投入

措施

原则

对过度利用的森林与草原,首先应封育,待恢复到较好状态时再适度利用。

为使单一作物的农田生态系统保持稳定,需要不断施肥、灌溉、控制病虫害;

人工建造“生态屏障”;

建造"三北"防护林,有效地防风阻沙,保护草原与农田。

四、设计制作生态缸,观察其稳定性

实验原理:生态系统的稳定性与它的物种组成、营养结构、非生物因素密切相关;必须考虑物质循环和能量流动的相对平衡。

设计要求 分析

生态缸是封闭的 防止外界生物或非生物因素的干扰

生态缸中投放的几种生物必须具有很强的生活力,成分齐全(要有生产者\消费者\分解者) 生态缸中能够进行物质循环和能量流动,在一定时期内保持稳定

生态缸的材料须透明 为光合作用提供光能;保持生态缸内温度;便于观察

生态缸宜小不宜大,缸中水量应占其容积的4/5,要留一定空间 便于操作,缸内储备一定量的空气

生态缸的采光用较强的散射光 防止水温过高,导致水生植物死亡

选择的动物不宜太多,个体不宜太大 减少对O2消耗,防止生产量<消耗量

放假山石:在土坡上放几块有孔的假山石,可作为小动物栖息的场所。

倒入自来水:向缸内倒入自来水,水位高5~10 cm,在水中放几块鹅卵石

制作生态缸框架:用玻璃板和粘胶制作

缸底部的铺垫:在生态缸内底部的一侧铺垫几块石块,再铺上一层颗粒较细的沙土,沙土上铺一层含腐殖质较多的土,使铺垫好的土和石块整体呈坡状

实验步骤

移置生态缸:将生态缸放置于室内通风、光线良好的地方,但要避免阳光直接照射小动物栖息的场所。

观察记录:观察生态缸内生物种类及数量的变化,并进行记录

放入植物和动物:①在土坡上选择苔藓、铁线蕨、鸭跖草、马齿苋、罗汉松、翠云草等进行种植,放入鼠妇、蛐蜓、蚯蚓、蜗牛等小动物;②在水中放入浮萍、金鱼藻等水生植物,放入虾、小鱼和小乌龟等小动物

封盖:用粘胶封上生态缸盖