专题1《化学反应与能量变化》(含解析)单元检测题2023--2024学年上学期高二苏教版(2019)高中化学选择性必修1

文档属性

| 名称 | 专题1《化学反应与能量变化》(含解析)单元检测题2023--2024学年上学期高二苏教版(2019)高中化学选择性必修1 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-17 13:17:37 | ||

图片预览

文档简介

专题1《化学反应与能量变化》

一、单选题(共12题)

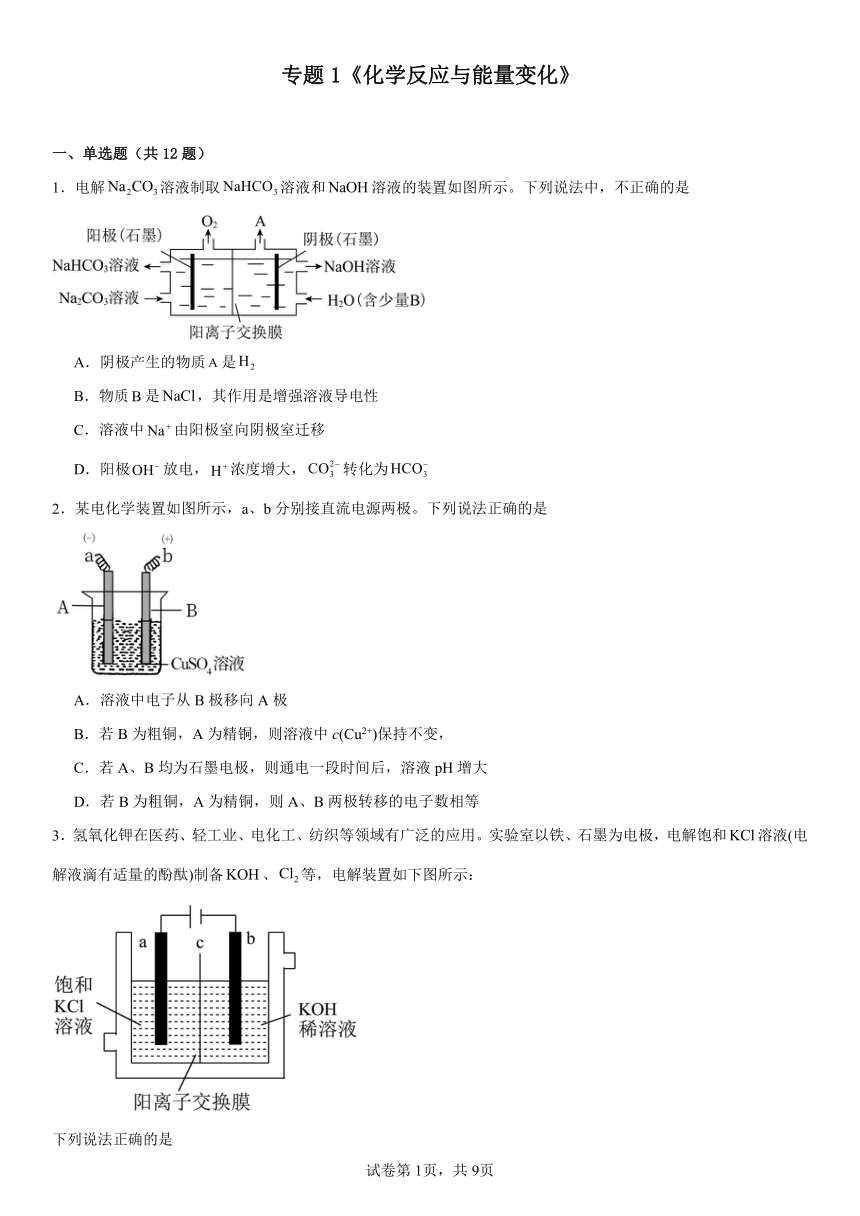

1.电解溶液制取溶液和溶液的装置如图所示。下列说法中,不正确的是

A.阴极产生的物质是

B.物质是,其作用是增强溶液导电性

C.溶液中由阳极室向阴极室迁移

D.阳极放电,浓度增大,转化为

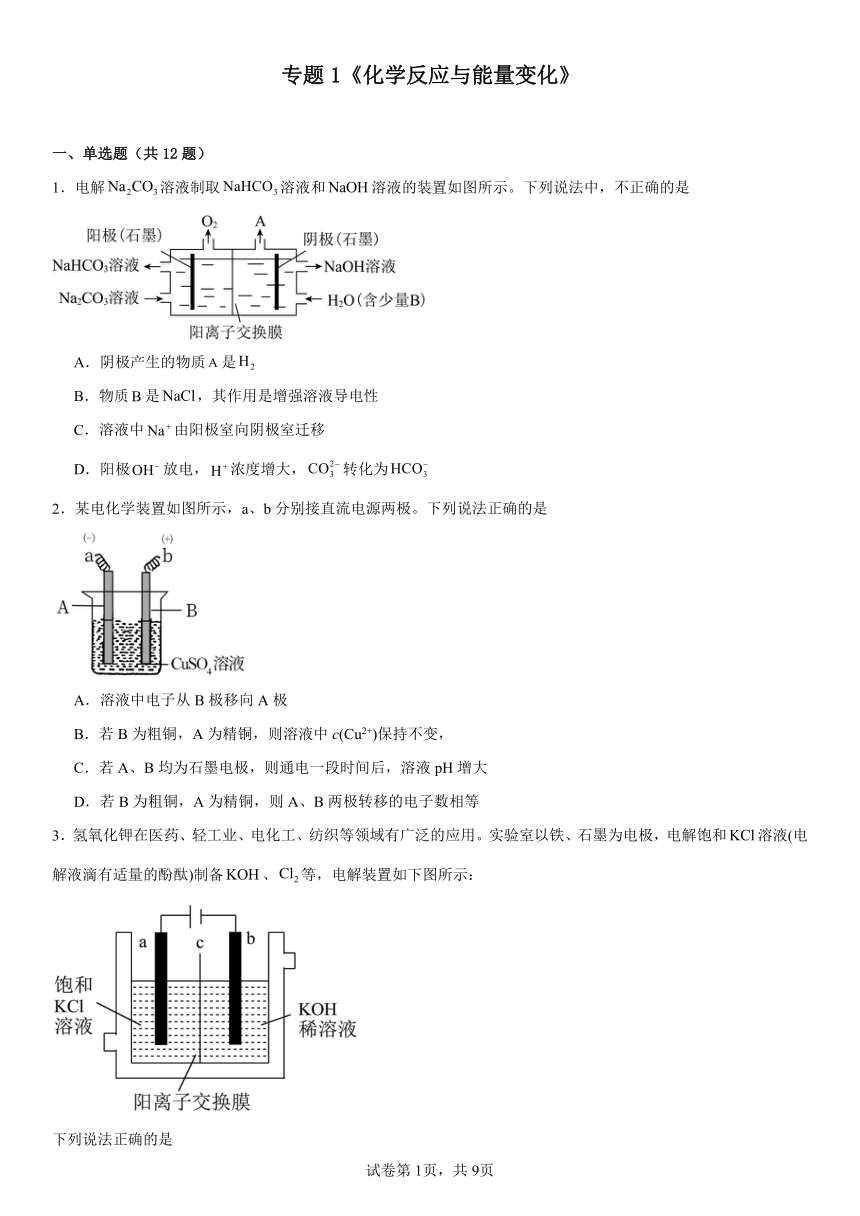

2.某电化学装置如图所示,a、b分别接直流电源两极。下列说法正确的是

A.溶液中电子从B极移向A极

B.若B为粗铜,A为精铜,则溶液中c(Cu2+)保持不变,

C.若A、B均为石墨电极,则通电一段时间后,溶液pH增大

D.若B为粗铜,A为精铜,则A、B两极转移的电子数相等

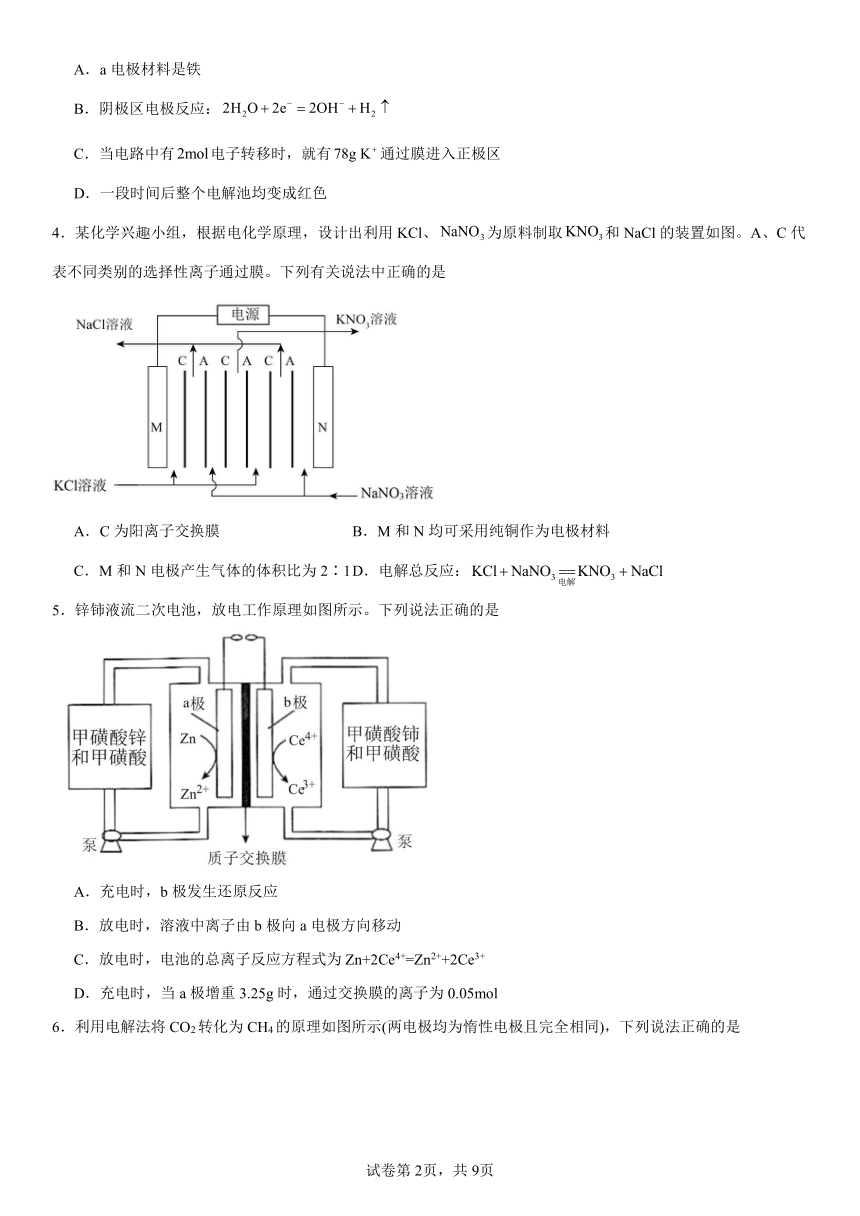

3.氢氧化钾在医药、轻工业、电化工、纺织等领域有广泛的应用。实验室以铁、石墨为电极,电解饱和溶液(电解液滴有适量的酚酞)制备、等,电解装置如下图所示:

下列说法正确的是

A.a电极材料是铁

B.阴极区电极反应:

C.当电路中有电子转移时,就有通过膜进入正极区

D.一段时间后整个电解池均变成红色

4.某化学兴趣小组,根据电化学原理,设计出利用KCl、为原料制取和NaCl的装置如图。A、C代表不同类别的选择性离子通过膜。下列有关说法中正确的是

A.C为阳离子交换膜 B.M和N均可采用纯铜作为电极材料

C.M和N电极产生气体的体积比为2∶1 D.电解总反应:

5.锌铈液流二次电池,放电工作原理如图所示。下列说法正确的是

A.充电时,b极发生还原反应

B.放电时,溶液中离子由b极向a电极方向移动

C.放电时,电池的总离子反应方程式为Zn+2Ce4+=Zn2++2Ce3+

D.充电时,当a极增重3.25g时,通过交换膜的离子为0.05mol

6.利用电解法将CO2转化为CH4的原理如图所示(两电极均为惰性电极且完全相同),下列说法正确的是

A.电极a上的反应为

B.电池工作一段时间后,左侧Na2SO4溶液浓度降低

C.电解过程中化学能转化为电能

D.每转移1 mol电子,此时生成的O2和CH4的质量比为4:1

7.如图所示装置中,电流表G指针发生偏转,同时Y极逐渐变粗,X极逐渐变细。下列判断正确的是

A.X是Zn,Y是Cu,Z为溶液

B.X是Cu,Y是Zn,Z为溶液

C.X是Zn,Y是Cu,Z为酒精溶液

D.X是Zn,Y是Cu,Z为溶液

8.近时,新加坡南洋理工大学/香港城市大学刘彬教授探究电解水过程取得进展。装置如图所示。

下列叙述错误的是

A.石墨1都是阳极,石墨2上都发生还原反应

B.相同条件下,气体1、气体2体积比为2 :1

C.图2中石墨1电极反应式为4OH- - 4e- =2H2O+O2↑

D.图1中转移1mol电子理论上有1molH+向石墨2极迁移

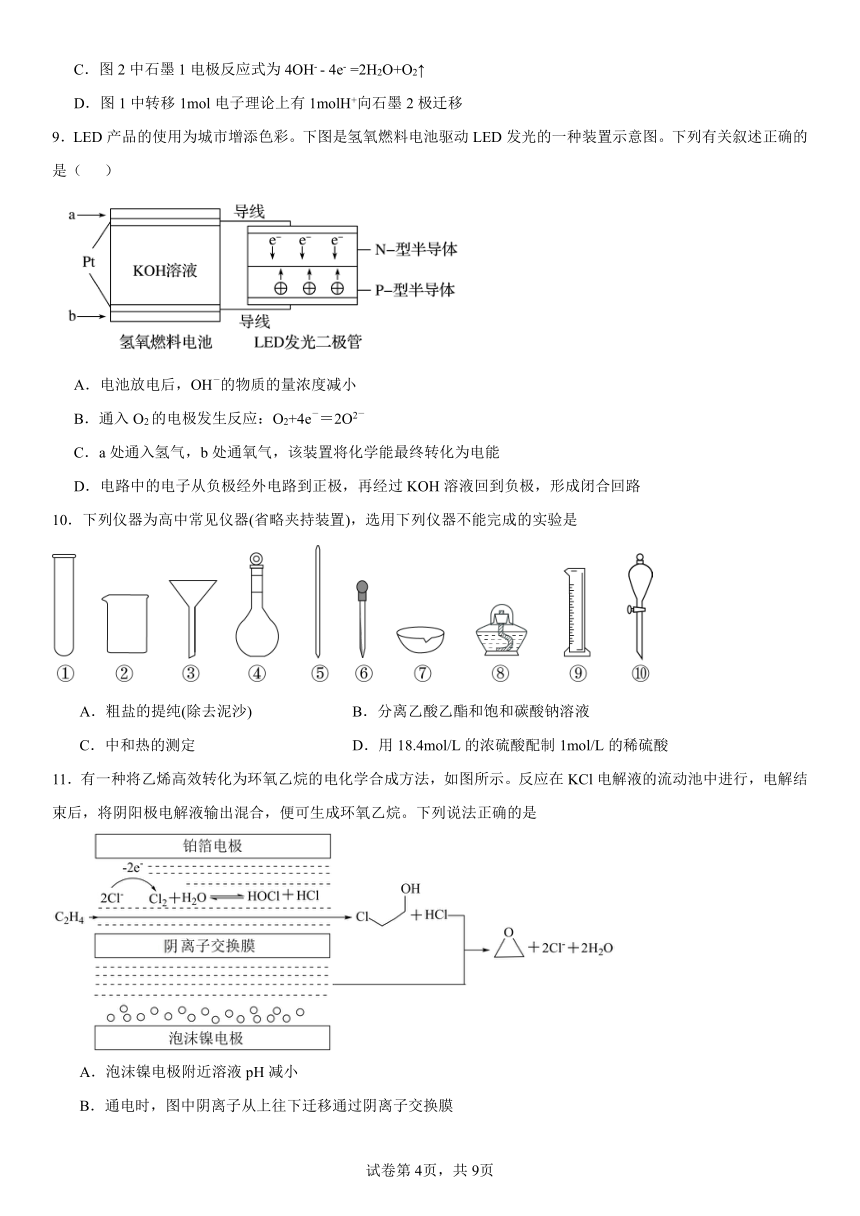

9.LED产品的使用为城市增添色彩。下图是氢氧燃料电池驱动LED发光的一种装置示意图。下列有关叙述正确的是( )

A.电池放电后,OH-的物质的量浓度减小

B.通入O2的电极发生反应:O2+4e-=2O2-

C.a处通入氢气,b处通氧气,该装置将化学能最终转化为电能

D.电路中的电子从负极经外电路到正极,再经过KOH溶液回到负极,形成闭合回路

10.下列仪器为高中常见仪器(省略夹持装置),选用下列仪器不能完成的实验是

A.粗盐的提纯(除去泥沙) B.分离乙酸乙酯和饱和碳酸钠溶液

C.中和热的测定 D.用18.4mol/L的浓硫酸配制1mol/L的稀硫酸

11.有一种将乙烯高效转化为环氧乙烷的电化学合成方法,如图所示。反应在KCl电解液的流动池中进行,电解结束后,将阴阳极电解液输出混合,便可生成环氧乙烷。下列说法正确的是

A.泡沫镍电极附近溶液pH减小

B.通电时,图中阴离子从上往下迁移通过阴离子交换膜

C.用该方法制备环氧乙烷的过程总反应为CH2=CH2+HOCl→+HCl

D.当电路中通过2mol电子时,泡沫镍电极上会产生22.4L气体(标准状况)

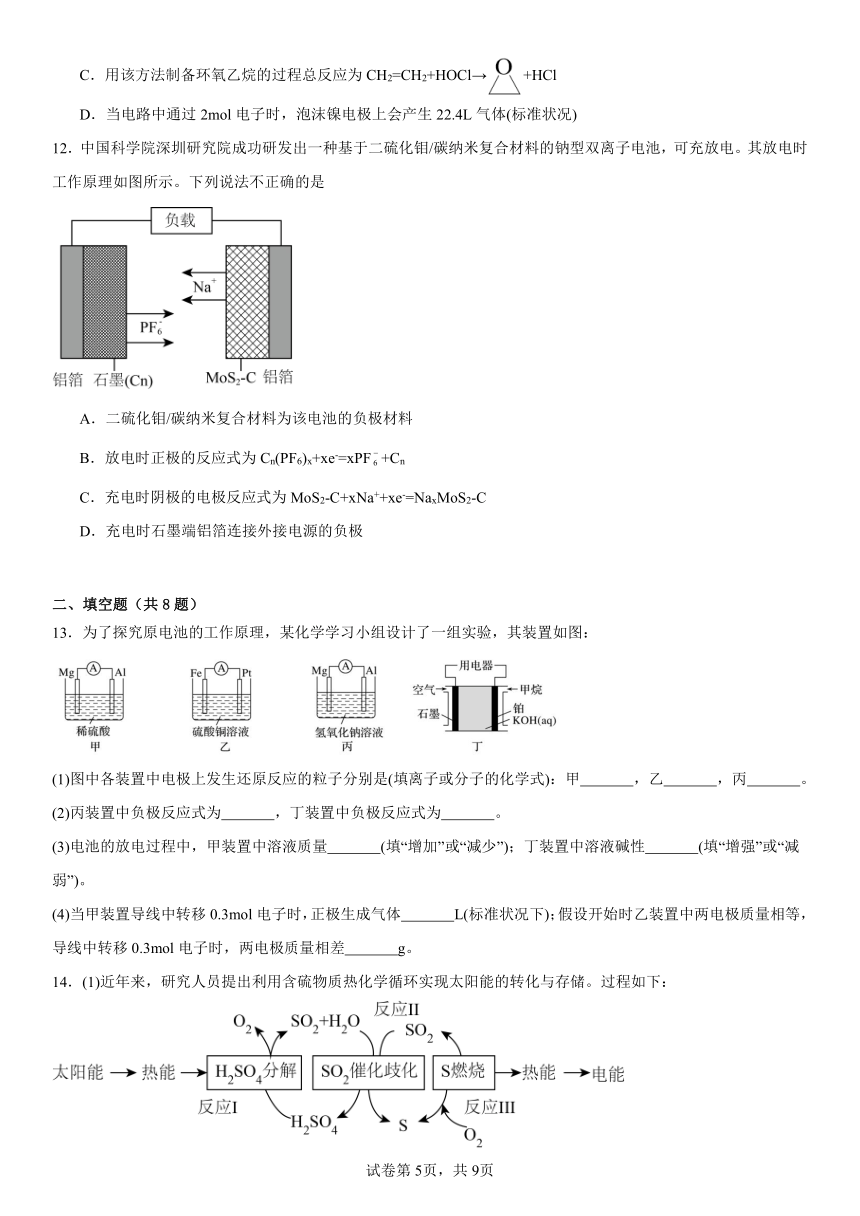

12.中国科学院深圳研究院成功研发出一种基于二硫化钼/碳纳米复合材料的钠型双离子电池,可充放电。其放电时工作原理如图所示。下列说法不正确的是

A.二硫化钼/碳纳米复合材料为该电池的负极材料

B.放电时正极的反应式为Cn(PF6)x+xe-=xPF+Cn

C.充电时阴极的电极反应式为MoS2-C+xNa++xe-=NaxMoS2-C

D.充电时石墨端铝箔连接外接电源的负极

二、填空题(共8题)

13.为了探究原电池的工作原理,某化学学习小组设计了一组实验,其装置如图:

(1)图中各装置中电极上发生还原反应的粒子分别是(填离子或分子的化学式):甲 ,乙 ,丙 。

(2)丙装置中负极反应式为 ,丁装置中负极反应式为 。

(3)电池的放电过程中,甲装置中溶液质量 (填“增加”或“减少”);丁装置中溶液碱性 (填“增强”或“减弱”)。

(4)当甲装置导线中转移0.3mol电子时,正极生成气体 L(标准状况下);假设开始时乙装置中两电极质量相等,导线中转移0.3mol电子时,两电极质量相差 g。

14.(1)近年来,研究人员提出利用含硫物质热化学循环实现太阳能的转化与存储。过程如下:

反应Ⅰ:

反应Ⅲ:

反应Ⅱ的热化学方程式: 。

(2)F.Daniels等曾利用测压法在刚性反应器中研究了25℃时分解反应:

其中二聚为的反应可以迅速达到平衡。体系的总压强随时间的变化如表所示(时,完全分解):

0 40 80 160 260 1300 1700

35.8 40.3 42.5 45.9 49.2 61.2 62.3 63.1

已知:;则反应的 。

15.工业上电解制碱的技术是用离子交换膜法,主要原料是饱和食盐水。下图为离子交换膜法电解原理示意图:

请回答下列问题:

(1)A极为电解槽的 极(正、负、阴、阳),电极反应式为 。

(2)电解槽中部的阳离子交换膜把电解槽隔成了阴极室和阳极室,它只允许 (填离子符号,下同)通过,而不允许 和气体通过。

(3)电解法制碱的主要原料饱和食盐水是由粗盐制得,其中含有泥沙及、、、等杂质,因此必须精制。精制时所用试剂为① ②③④盐酸,这四种试剂的添加顺序为 (填序号)。

(4)若将标准状况下L阳极气体通入热的氢氧化钠溶液中,反应中只有一种元素的化合价发生改变,电子转移数是,产物中得到了两种含氯化合物,写出该反应的离子方程式: 。

16.Ⅰ.已知断裂某些共价键需要的能量如表:

断裂的共价键 O=O N≡N N-O

需要的能量/(kJ·mol-1) 498 945 630

(1)机动车发动机工作时会引发N2和O2的反应,该反应是 (填“放热”或“吸热”)反应,1 mol O2与1 mol N2的总能量比2 mol NO的总能量 (填“高”或“低”)。

(2)N2与O2合成NO的热化学方程式可以表示为N2(g)+O2(g)=NO(g) ΔH,则ΔH= 。

(3)处理含CO、SO2烟道气污染的一种方法是将其在催化剂作用下转化为单质硫和二氧化碳。已知:①CO(g)+O2(g)=CO2(g)ΔH=-283.0 kJ·mol-1;②S(s)+O2(g)=SO2(g) ΔH=-296.0 kJ·mol-1。该反应的热化学方程式为

(4)某氮肥厂含氮废水中的氮元素多以NH和NH3·H2O形式存在,处理过程中NH在微生物的作用下经过两步反应被氧化成NO,这两步反应过程中的能量变化如图所示:

1 mol NH(aq)全部被氧化成NO(aq)的热化学方程式是 。

17.水体中氨氮(NH3、NH)过量会导致富营养化,除去废水中的氨氮以保护环境是非常重要的。

(1)H2O2/O3复合氧化法是近年来发展起来的一种有效处理废水的技术,其主要产生一种氧化能力很强的活性基团 OH自由基,活性基团 OH氧化速率非常快。已知:H2O2HO+H+、O3+H2OHO+H++O2,生成 OH自由基的反应方程式:O3+HO OH+O2+ (填化学式)。

(2)某研究小组用NaClO氧化法处理氨氮废水,使氨氮完全氧化成氮气而减少水污染。已知HClO的氧化性比NaClO强;NH3比NH更易被氧化。

①研究表明用NaClO氧化法处理氨氮废水时,HClO主导氧化过程,该处理氨氮废水的反应过程可描述为 。

②研究表明,氧化过程中进水pH对氨氮去除率和出水pH的影响如图所示:

进水pH为1.25~2.75范围内,氨氮去除率随进水pH升高迅速下降的原因是 ;进水pH为2.75~6.00范围内,氨氮去除率随进水pH升高而上升的原因是 。

(3)电化学法是一种高效的氨氮废水处理方法,其原理是氨氮被电极表面产生的强氧化性物质而氧化去除,实际过程中在氨氮废水中投加氯离子,能显著提高氨氮的去除效率,其原因是 。

18.氮是地球上含量丰富的一种元素,其单质及化合物在工农业生产、生活中有着重要作用。

(1)如图是 1 mol NO2(g)和 1 mol CO(g)反应生成 1 mol CO2(g)和 1 mol NO(g)过程中能量变化示意图。

①该反应是 (填“吸热”或“放热”)反应。

②请写出反应的热化学方程式 。

③若在该反应体系中加入催化剂对反应热 (填“有”或“没有”)影响。

(2)已知,可逆反应2NO2(g)N2O4(g) ΔH = 56.9 kJ/mol。在乙烧杯中投入一定量的CaO固体,此烧杯中NO2球的红棕色变深。根据现象,补全CaO与H2O反应过程的能量变化示意图 。

19.白磷、红磷是磷的两种同素异形体,在空气中燃烧得到磷的氧化物,空气不足时生成 P4O6,空气充足时生成 P4O10。

(1)已知 298K 时白磷、红磷完全燃烧的热化学方程式分别为

△H1 =-2983.2kJ/mol

△H2 =-738.5kJ/mol

则该温度下白磷转化为红磷的热化学方程式为 .

(2)已知 298K 时白磷不完全燃烧的热化学方程式为 △H =-1638kJ/mol。在某密闭容器中加入 62g 白磷和50.4L氧气(标准状况),控制条件使之恰好完全反应。则所得到的P4O6 与P4O10 的物质的量之比为 ,反应过程中放出的热为

(3)已知白磷和 PCl3 的分子结构如图所示,现提供以下化学键的键能(KJ/mol):P-P:198, Cl-Cl:243, P-Cl :331 .

则反应 的反应热 △H2 = .

20.下图是H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)反应过程中的能量变化图。

(1)由图可知,1molH2(g)和1molCl2(g)的总能量 (填“>”、“<”或者“=”)2molHCl(g)的能量。

(2)该反应是 (填“吸”或者“放”)热反应,从化学键的角度进行解释 。

(3)已知H-H键、N-H键、N≡N键的键能分别为436kJ/mol、391kJ/mol、946kJ/mol,关于工业合成氨的反应,请根据键能的数据判断下列问题:

若有1molNH3生成,可 (填“吸收”或“放出”)热量 kJ;该反应的能量变化可用图 表示。(填“甲“或“乙”)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】A.阳极发生氧化反应,阴极发生还原反应,在阴极上氢离子得电子生成氢气,2H++2e-=H2↑,A正确;

B.由图可知,在阴极室生成氢氧化钠,若物质 B为氯化钠,则会引入杂质氯离子,B错误;

C.钠离子是阳离子,阴极带负电,在电解质中由阳极室通过阳离子交换膜向阴极室迁移,C正确;

D.阳极发生电极反应2H2O-4e-=4H++O2↑,氢离子浓度增大,氢离子与碳酸根离子发生反应H++CO=HCO,D正确;

答案选B。

2.D

【详解】A.电解质溶液通过离子移动导电,电解质溶液中没有电子移动,故A错误;

B.若B为粗铜,A为精铜,电解质溶液是硫酸铜,该装置为电解精炼铜,溶液中c(Cu2+)略减小,故B错误;

C.若A、B均为石墨电极,电解方程式是,则通电一段时间后,溶液pH减小,故C错误;

D.根据电子守恒,阴极、阳极转移电子数一定相等,若B为粗铜,A为精铜,则A、B两极转移的电子数相等,故D正确;

故选D。

3.B

【分析】由图可知,a为阳极,氯离子失去电子发生氧化反应,2Cl--2e-=Cl2↑;b为阴极,水得到电子发生还原反应,2H2O+2e- =2OH-+H2↑;

【详解】A.a电极为阳极,材料应该是惰性电极材料,不能是铁,A错误;

B.阴极区电极反应:,B正确;

C.当电路中有电子转移时,会有2mol钾离子进入阴极区,即有2mol×39g/mol=通过膜进入阴极区,C错误;

D.阳极区生成氯气,氯气和水生成漂白性次氯酸,会使有色物质褪色,D错误;

故选B。

4.C

【分析】根据出口的溶液,电极M为电解池的阴极,水在阴极放电生成生成氢气和氢氧根离子,电极附近阴离子电荷数大于阳离子,氯离子通过阴离子交换膜C进入左侧产品室A和C之间,导致流入硝酸钠溶液的原料室中的钠离子通过阳离子交换膜A进入左侧产品室A和C之间、硝酸根离子通过阴离子交换膜C进入中间产品室C和A之间,N电极为电解池阳极,水在阳极失去电子发生氧化反应生成氧气和氢离子,电极附近阳离子电荷数大于阴离子,钠离子通过通过阳离子交换膜A进入右侧产品室C和A之间,导致流入氯化钾溶液的原料室中的钾离子通过阳离子交换膜A进入中间产品室A和C之间、氯离子通过阴离子交换膜C进入右侧产品室C和A,电解的总反应为2H2O2H2↑+ O2↑,由得失电子数目守恒可知,氯化钠溶液的浓度与硝酸钾溶液的浓度相等。

【详解】A.根据分析,C为阴离子交换膜,A错误;

B.M为阴极,N为阳极,铜作阳极会放电,阳极不能用铜作电极,B错误;

C.电解的总反应为2H2O2H2↑+ O2↑,M电极生成氢气,N电极生成氧气,产生气体的体积比为2∶1,C正确;

D.根据分析,电解的总反应为2H2O2H2↑+ O2↑,D错误;

故选C。

5.C

【分析】

根据图示,充电时a极得电子,发生还原反应,b极失电子,发生氧化反应;放电时,a极为负极,失电子,发生氧化反应,b极为正极,得电子,发生还原反应;

【详解】

A.充电时,b极失电子,为阳极,发生氧化反应,A错误;

B.放电时,a极失电子,b极得电子,为平衡电荷,氢离子由质子交换膜从a到b,故溶液中离子由a电极向b电极方向移动,B错误;

C.根据分析可知a电极Zn被氧化成Zn2+,为负极,b电极Ce4+被还原成Ce3+,为正极,故电池的总离子反应方程式为Zn+2Ce4+=Zn2++2Ce3+,C正确;

D.充电时,a电极发生反应Zn2++2e-=Zn,增重3.25g,即生成0.05molZn,转移电子为0.1mol,交换膜为质子交换膜,只允许氢离子通过,所以有0.1molH+通过交换膜以平衡电荷,D错误;

答案选C。

6.D

【详解】A.根据图示可知:在a电极上H2O电离产生的OH-失去电子变为O2逸出,故a电极上的反应为:2H2O-4e-=4H++O2↑,A错误;

B.电解时水电离产生的OH-比更容易失电子,在阳极生成O2,所以电解Na2SO4溶液实质是电解水,溶液中的水消耗,溶质的物质的量不变,所以左侧Na2SO4溶液的浓度增大,B错误;

C.该装置为电解池,电解过程中电能转化为化学能,C错误;

D.在同一电路中电子转移数目相等,每反应产生1 molO2转移4 mol电子,每反应产生1 mol CH4气体,转移8 mol电子,则当转移1 mol电子时产生0.25 molO2、0.125 mol CH4气体,n(O2):n(CH4)=2:1,故m(O2):m(CH4)=(2 mol×32 g/mol):(1 mol×16 g/mol)=4:1,D正确;

故合理选项是D。

7.D

【详解】该原电池中,Y极逐渐变粗,X极逐渐变细,说明X作负极,Y作正极,X的活泼性必须大于Y的活泼性,所以排除B选项;酒精是非电解质,不能形成原电池,排除选项C;Y极逐渐变粗,说明Y极有金属析出,A选项析出氢气不是金属,D选项析出金属铜,所以D符合题意。

故选D。

8.B

【详解】A.根据图示中“电池符号”可知,石墨1为阳极,石墨2为阴极,选项A正确;

B.气体1为O2,气体2为H2,氧气、氢气的物质的量之比为1 : 2,同条件下体积之比为1:2,选项B错误;

C.图2为碱性电解质溶液,在阳极上发生氧化反应,电极反应式为4OH-一4e- =2H2O+O2 ↑,选项C正确;

D.图1中石墨2极反应式为2H++2e-=H2↑,迁移1mol电子时有1mol氢离子由向。阴极(石墨2极)迁移,选项D正确;

答案选B。

9.A

【详解】A.电池放电后,正极产生OH-,负极上的氢气与OH-反应生成水,则溶液的体积增大,KOH的物质的量浓度减小,叙述正确,故A正确;

B.氢氧燃料电池中,通入O2的电极得电子,化合价降低,与水反应生成氢氧离子,电极反应式:O2+2H2O+4e-=4OH-,叙述错误,故B错误;

C.根据LED二极管中电子的移动方向,a处为负极,通入氢气,则b处通氧气, 该装置将化学能转化为电能,最终主要转化为光能,故C错误;

D.电路中的电子从负极经外电路到正极,溶液中的阴离子经过KOH溶液回到负极,形成闭合回路,叙述错误,故D错误;

故选A。

10.C

【详解】A.粗盐的提纯(除去泥沙),需要使用②烧杯、③漏斗、⑤玻璃棒,A不符合题意;

B.分离乙酸乙酯和饱和碳酸钠溶液,需要使用②烧杯、⑩分液漏斗,B不符合题意;

C.中和热的测定,需要使用环形玻璃搅拌棒、温度计、保温杯(可以使用大小不同的两个烧杯),则缺少环形玻璃搅拌棒、温度计等,C符合题意;

D.用18.4mol/L的浓硫酸配制1mol/L的稀硫酸,需要使用②烧杯、⑤玻璃棒、⑨量筒,D不符合题意;

故选C。

11.D

【分析】由题干信息可知,铂电极上Cl-失电子转化为Cl2,铂电极为阳极,阳极反应式为2Cl--2e-=Cl2,溶液中发生反应Cl2+H2OHCl+HOCl,C2H4+HOCl→HOCH2CH2Cl,ClCH2CH2OH+OH- +Cl-+H2O,阳极区总反应式为C2H4-2e-+2OH-→+H2O,镍电极为阴极,阴极反应式为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,制备的总反应式为CH2=CH2+H2O+H2↑,据此分析解题。

【详解】A.镍电极为阴极,阴极反应式为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,有OH-生成,泡沫镍电极附近溶液pH增大,A错误;

B.铂电极为阳极,镍电极为阴极,阴极反应式为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,阳极溶液中发生反应ClCH2CH2OH+OH- +Cl-+H2O需要OH-,OH-从下往上迁移通过阴离子交换膜,B错误;

C.阳极区总反应式为C2H4-2e-+2OH-→+H2O,阴极反应式为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,制备的总反应式为CH2=CH2+H2O+H2↑,C错误;

D.当电路中通过2mol电子时,根据电子转移守恒可知,泡沫镍电极上生成氢气为1mol,标准状况下氢气体积是22.4L,D正确;

故答案为:D。

12.D

【详解】A.原电池中阴离子向负极移动,阳离子向正极移动,根据原电池中PF或Na+移动方向可知,二硫化钼/碳纳米复合材料为该电池的负极材料、石墨电极为正极,故A正确;

B.石墨电极为正极,正极电极反应式为Cn(PF6)x+xe-=xPF+Cn,故B正确;

C.充电时为电解池,原电池负极接外加电源负极,作阴极,电极反应与负极反应相反,即阴极反应式为MoS2-C+xNa++xe-=NaxMoS2-C,故C正确;

D.石墨电极为正极,充电时作为阳极,接电源正极,故D错误;

故选D。

13.(1) H+ Cu2+ H2O

(2) Al-3e-+4OH-=+2H2O CH4+10OH--8e-=+7H2O

(3) 增加 减弱

(4) 3.36 18

【分析】(1)

原电池中正极上发生还原反应。甲装置中总反应为镁和稀硫酸反应生成硫酸镁和氢气,Mg为负极,Al为正极,正极上氢离子得电子生成氢气;乙装置总反应为铁与硫酸铜反应生成铜和硫酸亚铁,Fe为负极,Pt为正极,正极上铜离子得电子生成铜单质;丙装置总反应为铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,Al为负极,Mg为正极,正极上水得电子生成氢气,故答案为:H+;Cu2+;H2O;

(2)

丙装置中Al为负极,Mg为正极,负极上Al失去电子生成AlO,负极反应式为Al-3e-+4OH-=+2H2O;丁装置中石墨电极为正极、铂电极为负极,碱性条件下,甲烷在负极失去电子生成碳酸钾,电极反应式为CH4+10OH--8e-=+7H2O,故答案为:Al-3e-+4OH-=+2H2O;CH4+10OH--8e-=+7H2O;

(3)

甲装置中反应为镁和稀硫酸生成硫酸镁和氢气,方程式为Mg+H2SO4=H2↑+MgSO4,则有溶解24gMg生成2gH2,溶液质量增大;丁装置中甲烷与氧气反应生成碳酸钾和水,溶液碱性减弱,故答案为:增加;减弱;

(4)

甲装置中Mg为负极,Al为正极,正极上氢离子放电生成氢气,电极反应为2H++2e-=H2↑,则n(H2)=n(e-)=0.15mol,标准状况下H2的体积为0.15mol×22.4L/mol=3.36L,乙装置中Fe为负极,发生反应为Fe-2e-=Fe2-,Pt为正极,发生反应为Cu2++2e-=Cu,则转移2mol电子时两极质量差为64g+56g=120g,所以导线中转移0.3mo电子时,两电极质量相差为×0.3mol=18g,故答案为:3.36;18。

14. +53.1

【详解】(1)由于反应Ⅱ是二氧化硫的歧化反应,且由题意可知其氧化产物和还原产物分别为和,根据得失电子守恒和元素守恒可写出反应Ⅱ的化学方程式为

。根据盖斯定律,反应I与反应Ⅲ的热化学方程式相加得

,所以反应Ⅱ的热化学方程式为。

(2)将已知热化学方程式依次编号为、,根据盖斯定律,由得。

15. 阳 2Cl--2e-=Cl2↑ Na+ Cl-、OH- ③②①④(或其它合理答案) 3Cl2+6OH-=5Cl-++3H2O

【分析】从图中可以看出,A极与电源的正极相连,是电解池的阳极,则B极为电解池的阴极。

【详解】(1)由分析可知,A极为电解槽的阳极,在此电极,Cl-电子生成Cl2,电极反应式为2Cl--2e-=Cl2↑。答案为:阳;2Cl--2e-=Cl2↑;

(2)阳离子交换膜只允许阳离子通过,不允许阴离子通过,所以它只允许Na+通过,而不允许Cl-、OH-通过。答案为:Na+;Cl-、OH-;

(3)提纯粗盐时,去除应使用BaCl2,BaCl2过量时应使用Na2CO3除去,所以BaCl2应在Na2CO3的前面加入,最后加入的是盐酸,且应在过滤出沉淀后加入;因此,四种试剂的添加顺序为③②①④(或其它合理答案)。答案为:③②①④(或其它合理答案);

(4)阳极产生Cl2的物质的量为=0.3mol,电子转移数是,即为0.5mol,则产物中得到Cl和,该反应的离子方程式为:3Cl2+6OH-=5Cl-++3H2O。答案为:3Cl2+6OH-=5Cl-++3H2O。

16. 吸热 低 +91.5 kJ·mol-1 2CO(g)+SO2(g)=S(s)+2CO2(g) H=-270 kJ·mol-1 NH(aq)+2O2(g)=NO(aq)+H2O(l)+2H+(aq) H=-346 kJ·mol-1

【详解】(1)由表中数据可知,断裂1 mol O=O键和1 mol N≡N键需要吸收的总能量为(498+945) kJ=1443 kJ,形成2 mol N-O键放出的总能量为2×630 kJ=1260 kJ,吸收的能量多于放出的能量,则该反应是吸热反应,由此可知,1 mol O2与1 mol N2的总能量小于比2 mol NO的总能量;

(2)化学反应焓变=反应物总键能-生成物总键能,因此N2(g)+O2(g)=NO(g)ΔH=(945+498) kJ/mol-630 kJ/mol=+91.5 kJ/mol;

(3)①CO(g)+O2(g)=CO2(g)ΔH=-283.0 kJ·mol-1,②S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH=-296.0 kJ·mol-1,根据盖斯定律,①×2-②可得CO、SO2在催化剂作用下转化为单质硫和二氧化碳的热化学方程式2CO(g)+SO2(g)=S(s)+2CO2(g) H=(-283.0 kJ·mol-1)×2-(-296.0 kJ·mol-1)=-270 kJ·mol-1;

(4)由图象可知,第一步反应的热化学方程式为(aq)+O2(g)=(aq)+H2O(l)+2H+(aq) ΔH=-273 kJ·mol-1,第二步反应的热化学方程式为(aq)+O2(g)=(aq)ΔH=-73 kJ·mol-1,将两步反应相加得到反应:NH(aq)+2O2(g)=NO(aq)+H2O(l)+2H+(aq) H=(-273 kJ·mol-1)+(-73 kJ·mol-1)=-346 kJ·mol-1。

17.(1)O

(2) NaClO溶液水解产生HClO和NaOH,HClO与NH3反应生成N2和HCl及H2O,HCl中和NaClO溶液水解产生的NaOH,使得反应不断向正反应方向移动 随着进水pH升高,NaClO含量增大,HClO含量降低,氧化性酸弱,导致氨氮去除率下降 随着进水pH升高,氨氮废水中NH3含量增大,氨氮更易被氧化

(3)氯离子在阳极失去电子并与水发生一系列反应后,会产生氯气、次氯酸或次氯酸根等强氧化性中间物质,能有效地氧化去除氨氮

【详解】(1)根据质量守恒和电荷守恒,其生成 OH自由基的反应方程式:O3+HO OH+O2+ O;故答案为:O。

(2)某研究小组用NaClO氧化法处理氨氮废水,使氨氮完全氧化成氮气而减少水污染。已知HClO的氧化性比NaClO强;NH3比NH更易被氧化。

①研究表明用NaClO氧化法处理氨氮废水时,HClO主导氧化过程,该处理氨氮废水的反应过程可描述为,根据题中信息说明次氯酸钠先变为次氯酸,次氯酸与氨气反应即NaClO溶液水解产生HClO和NaOH,HClO与NH3反应生成N2和HCl及H2O,HCl中和NaClO溶液水解产生的NaOH,使得反应不断向正反应方向移动;故答案为:NaClO溶液水解产生HClO和NaOH,HClO与NH3反应生成N2和HCl及H2O,HCl中和NaClO溶液水解产生的NaOH,使得反应不断向正反应方向移动。

②进水pH为1.25~2.75范围内,氨氮去除率随进水pH升高迅速下降的原因,根据信息HClO的氧化性比NaClO强,因此随着进水pH升高,NaClO含量增大,HClO含量降低,氧化性酸弱,导致氨氮去除率下降;进水pH为2.75~6.00范围内,氨氮去除率随进水pH升高而上升的原因,根据信息NH3比NH更易被氧化,因此随着进水pH升高,氨氮废水中NH3含量增大,氨氮更易被氧化;故答案为:随着进水pH升高,NaClO含量增大,HClO含量降低,氧化性酸弱,导致氨氮去除率下降;随着进水pH升高,氨氮废水中NH3含量增大,氨氮更易被氧化。

(3)在氨氮废水中投加氯离子,能显著提高氨氮的去除效率,氯离子在阳极失去电子变为氯气,氯气和水反应生成次氯酸,次氯酸氧化,即氯离子在阳极失去电子并与水发生一系列反应后,会产生氯气、次氯酸或次氯酸根等强氧化性中间物质,能有效地氧化去除氨氮;故答案为:氯离子在阳极失去电子并与水发生一系列反应后,会产生氯气、次氯酸或次氯酸根等强氧化性中间物质,能有效地氧化去除氨氮。

18. 放热 NO2(g)+CO(g)=NO(g)+CO2(g) △H=-234 kJ/mol 没有

【详解】(1)①根据图示可知:反应物的能量比生成物的能量高,因此物质发生反应时放出热量,即该反应为放热反应;

②反应热等于反应物活化能与生成物活化能的差,则反应热△H=134 kJ/mol-368 kJ/mol=-234 kJ/mol,故该反应的热化学方程式为:NO2(g)+CO(g)=NO(g)+CO2(g) △H=-234 kJ/mol;

③催化剂不能改变反应物、生成物的总能量,而反应热等于反应物活化能与生成物活化能的差,因此催化剂对反应热无影响,即若在该反应体系中加入催化剂,该反应的反应热不发生变化;

(2)在乙烧杯中投入一定量的CaO固体,此烧杯中NO2球的红棕色变深,说明c(NO2)增大,可逆反应2NO2(g)N2O4(g) ΔH = 56.9 kJ/mol的化学平衡逆向移动,由于该反应的正反应是放热反应,△H<0,则乙烧杯内反应后温度升高,说明CaO与H2O反应放出热量,该反应为放热反应,△H<0,证明生成物Ca(OH)2的能量比反应CaO与H2O的总能量低,用图像表示为:。

19. △H=-29.2kJ/mol 1:3 1323.45kJ -1326KJ/mol

【详解】(1) △H1 =-2983.2kJ/mol ,①

△H2 =-738.5kJ/mol ,②

根据盖斯定律:①-②×4可得:,,,

则 △H=-29.2kJ/mol;

(2)62g白磷中磷原子物质的量:,氧气物质的量:,含有4.5mol氧原子,设P4O10物质的量为x,P4O6物质的量为y,磷原子守恒,得,氧原子守恒,得,计算出,x=0.375mol,y=0.125mol,故物质的量之比为1:3;

,放出的热量:,得。

(3)的反应热,根据:反应热=反应物的键能和-生成物的键能和,, 。

20.(1)>

(2) 放 断裂1molH-H键和1molCl-Cl键吸收的总能量小于形成2molH-Cl键放出的总能量

(3) 放出 46 甲

【分析】(1)

由题中图示可知,1mol H2(g)和1mol Cl2(g)的总能量高,2mol HCl(g)的能量低,即1mol H2(g)和1mol Cl2(g)的总能量>2mol HCl(g)的能量;答案为>。

(2)

由题中图示可知,反应物总能量大于生成物总能量,为放热反应,因为断裂1molH-H键和1molCl-Cl键吸收的总能量小于形成2molH-Cl键放出的总能量;答案为放;断裂1molH-H键和1molCl-Cl键吸收的总能量小于形成2molH-Cl键放出的总能量。

(3)

合成氨的反应为N2(g)+3H2(g)2NH3(g),焓变△H=反应物的总键能-生成物的总键能=946kJ/mol+436kJ/mol×3-391kJ/mol×3×2=-92kJ/mol,即生成2molNH3放出92kJ热量,则生成1molNH3放出46kJ热量;由于是放热反应,则反应物具有的能量大于生成物具有的能量,该反应的能量变化可用图甲表示;答案为放出;46;甲。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题(共12题)

1.电解溶液制取溶液和溶液的装置如图所示。下列说法中,不正确的是

A.阴极产生的物质是

B.物质是,其作用是增强溶液导电性

C.溶液中由阳极室向阴极室迁移

D.阳极放电,浓度增大,转化为

2.某电化学装置如图所示,a、b分别接直流电源两极。下列说法正确的是

A.溶液中电子从B极移向A极

B.若B为粗铜,A为精铜,则溶液中c(Cu2+)保持不变,

C.若A、B均为石墨电极,则通电一段时间后,溶液pH增大

D.若B为粗铜,A为精铜,则A、B两极转移的电子数相等

3.氢氧化钾在医药、轻工业、电化工、纺织等领域有广泛的应用。实验室以铁、石墨为电极,电解饱和溶液(电解液滴有适量的酚酞)制备、等,电解装置如下图所示:

下列说法正确的是

A.a电极材料是铁

B.阴极区电极反应:

C.当电路中有电子转移时,就有通过膜进入正极区

D.一段时间后整个电解池均变成红色

4.某化学兴趣小组,根据电化学原理,设计出利用KCl、为原料制取和NaCl的装置如图。A、C代表不同类别的选择性离子通过膜。下列有关说法中正确的是

A.C为阳离子交换膜 B.M和N均可采用纯铜作为电极材料

C.M和N电极产生气体的体积比为2∶1 D.电解总反应:

5.锌铈液流二次电池,放电工作原理如图所示。下列说法正确的是

A.充电时,b极发生还原反应

B.放电时,溶液中离子由b极向a电极方向移动

C.放电时,电池的总离子反应方程式为Zn+2Ce4+=Zn2++2Ce3+

D.充电时,当a极增重3.25g时,通过交换膜的离子为0.05mol

6.利用电解法将CO2转化为CH4的原理如图所示(两电极均为惰性电极且完全相同),下列说法正确的是

A.电极a上的反应为

B.电池工作一段时间后,左侧Na2SO4溶液浓度降低

C.电解过程中化学能转化为电能

D.每转移1 mol电子,此时生成的O2和CH4的质量比为4:1

7.如图所示装置中,电流表G指针发生偏转,同时Y极逐渐变粗,X极逐渐变细。下列判断正确的是

A.X是Zn,Y是Cu,Z为溶液

B.X是Cu,Y是Zn,Z为溶液

C.X是Zn,Y是Cu,Z为酒精溶液

D.X是Zn,Y是Cu,Z为溶液

8.近时,新加坡南洋理工大学/香港城市大学刘彬教授探究电解水过程取得进展。装置如图所示。

下列叙述错误的是

A.石墨1都是阳极,石墨2上都发生还原反应

B.相同条件下,气体1、气体2体积比为2 :1

C.图2中石墨1电极反应式为4OH- - 4e- =2H2O+O2↑

D.图1中转移1mol电子理论上有1molH+向石墨2极迁移

9.LED产品的使用为城市增添色彩。下图是氢氧燃料电池驱动LED发光的一种装置示意图。下列有关叙述正确的是( )

A.电池放电后,OH-的物质的量浓度减小

B.通入O2的电极发生反应:O2+4e-=2O2-

C.a处通入氢气,b处通氧气,该装置将化学能最终转化为电能

D.电路中的电子从负极经外电路到正极,再经过KOH溶液回到负极,形成闭合回路

10.下列仪器为高中常见仪器(省略夹持装置),选用下列仪器不能完成的实验是

A.粗盐的提纯(除去泥沙) B.分离乙酸乙酯和饱和碳酸钠溶液

C.中和热的测定 D.用18.4mol/L的浓硫酸配制1mol/L的稀硫酸

11.有一种将乙烯高效转化为环氧乙烷的电化学合成方法,如图所示。反应在KCl电解液的流动池中进行,电解结束后,将阴阳极电解液输出混合,便可生成环氧乙烷。下列说法正确的是

A.泡沫镍电极附近溶液pH减小

B.通电时,图中阴离子从上往下迁移通过阴离子交换膜

C.用该方法制备环氧乙烷的过程总反应为CH2=CH2+HOCl→+HCl

D.当电路中通过2mol电子时,泡沫镍电极上会产生22.4L气体(标准状况)

12.中国科学院深圳研究院成功研发出一种基于二硫化钼/碳纳米复合材料的钠型双离子电池,可充放电。其放电时工作原理如图所示。下列说法不正确的是

A.二硫化钼/碳纳米复合材料为该电池的负极材料

B.放电时正极的反应式为Cn(PF6)x+xe-=xPF+Cn

C.充电时阴极的电极反应式为MoS2-C+xNa++xe-=NaxMoS2-C

D.充电时石墨端铝箔连接外接电源的负极

二、填空题(共8题)

13.为了探究原电池的工作原理,某化学学习小组设计了一组实验,其装置如图:

(1)图中各装置中电极上发生还原反应的粒子分别是(填离子或分子的化学式):甲 ,乙 ,丙 。

(2)丙装置中负极反应式为 ,丁装置中负极反应式为 。

(3)电池的放电过程中,甲装置中溶液质量 (填“增加”或“减少”);丁装置中溶液碱性 (填“增强”或“减弱”)。

(4)当甲装置导线中转移0.3mol电子时,正极生成气体 L(标准状况下);假设开始时乙装置中两电极质量相等,导线中转移0.3mol电子时,两电极质量相差 g。

14.(1)近年来,研究人员提出利用含硫物质热化学循环实现太阳能的转化与存储。过程如下:

反应Ⅰ:

反应Ⅲ:

反应Ⅱ的热化学方程式: 。

(2)F.Daniels等曾利用测压法在刚性反应器中研究了25℃时分解反应:

其中二聚为的反应可以迅速达到平衡。体系的总压强随时间的变化如表所示(时,完全分解):

0 40 80 160 260 1300 1700

35.8 40.3 42.5 45.9 49.2 61.2 62.3 63.1

已知:;则反应的 。

15.工业上电解制碱的技术是用离子交换膜法,主要原料是饱和食盐水。下图为离子交换膜法电解原理示意图:

请回答下列问题:

(1)A极为电解槽的 极(正、负、阴、阳),电极反应式为 。

(2)电解槽中部的阳离子交换膜把电解槽隔成了阴极室和阳极室,它只允许 (填离子符号,下同)通过,而不允许 和气体通过。

(3)电解法制碱的主要原料饱和食盐水是由粗盐制得,其中含有泥沙及、、、等杂质,因此必须精制。精制时所用试剂为① ②③④盐酸,这四种试剂的添加顺序为 (填序号)。

(4)若将标准状况下L阳极气体通入热的氢氧化钠溶液中,反应中只有一种元素的化合价发生改变,电子转移数是,产物中得到了两种含氯化合物,写出该反应的离子方程式: 。

16.Ⅰ.已知断裂某些共价键需要的能量如表:

断裂的共价键 O=O N≡N N-O

需要的能量/(kJ·mol-1) 498 945 630

(1)机动车发动机工作时会引发N2和O2的反应,该反应是 (填“放热”或“吸热”)反应,1 mol O2与1 mol N2的总能量比2 mol NO的总能量 (填“高”或“低”)。

(2)N2与O2合成NO的热化学方程式可以表示为N2(g)+O2(g)=NO(g) ΔH,则ΔH= 。

(3)处理含CO、SO2烟道气污染的一种方法是将其在催化剂作用下转化为单质硫和二氧化碳。已知:①CO(g)+O2(g)=CO2(g)ΔH=-283.0 kJ·mol-1;②S(s)+O2(g)=SO2(g) ΔH=-296.0 kJ·mol-1。该反应的热化学方程式为

(4)某氮肥厂含氮废水中的氮元素多以NH和NH3·H2O形式存在,处理过程中NH在微生物的作用下经过两步反应被氧化成NO,这两步反应过程中的能量变化如图所示:

1 mol NH(aq)全部被氧化成NO(aq)的热化学方程式是 。

17.水体中氨氮(NH3、NH)过量会导致富营养化,除去废水中的氨氮以保护环境是非常重要的。

(1)H2O2/O3复合氧化法是近年来发展起来的一种有效处理废水的技术,其主要产生一种氧化能力很强的活性基团 OH自由基,活性基团 OH氧化速率非常快。已知:H2O2HO+H+、O3+H2OHO+H++O2,生成 OH自由基的反应方程式:O3+HO OH+O2+ (填化学式)。

(2)某研究小组用NaClO氧化法处理氨氮废水,使氨氮完全氧化成氮气而减少水污染。已知HClO的氧化性比NaClO强;NH3比NH更易被氧化。

①研究表明用NaClO氧化法处理氨氮废水时,HClO主导氧化过程,该处理氨氮废水的反应过程可描述为 。

②研究表明,氧化过程中进水pH对氨氮去除率和出水pH的影响如图所示:

进水pH为1.25~2.75范围内,氨氮去除率随进水pH升高迅速下降的原因是 ;进水pH为2.75~6.00范围内,氨氮去除率随进水pH升高而上升的原因是 。

(3)电化学法是一种高效的氨氮废水处理方法,其原理是氨氮被电极表面产生的强氧化性物质而氧化去除,实际过程中在氨氮废水中投加氯离子,能显著提高氨氮的去除效率,其原因是 。

18.氮是地球上含量丰富的一种元素,其单质及化合物在工农业生产、生活中有着重要作用。

(1)如图是 1 mol NO2(g)和 1 mol CO(g)反应生成 1 mol CO2(g)和 1 mol NO(g)过程中能量变化示意图。

①该反应是 (填“吸热”或“放热”)反应。

②请写出反应的热化学方程式 。

③若在该反应体系中加入催化剂对反应热 (填“有”或“没有”)影响。

(2)已知,可逆反应2NO2(g)N2O4(g) ΔH = 56.9 kJ/mol。在乙烧杯中投入一定量的CaO固体,此烧杯中NO2球的红棕色变深。根据现象,补全CaO与H2O反应过程的能量变化示意图 。

19.白磷、红磷是磷的两种同素异形体,在空气中燃烧得到磷的氧化物,空气不足时生成 P4O6,空气充足时生成 P4O10。

(1)已知 298K 时白磷、红磷完全燃烧的热化学方程式分别为

△H1 =-2983.2kJ/mol

△H2 =-738.5kJ/mol

则该温度下白磷转化为红磷的热化学方程式为 .

(2)已知 298K 时白磷不完全燃烧的热化学方程式为 △H =-1638kJ/mol。在某密闭容器中加入 62g 白磷和50.4L氧气(标准状况),控制条件使之恰好完全反应。则所得到的P4O6 与P4O10 的物质的量之比为 ,反应过程中放出的热为

(3)已知白磷和 PCl3 的分子结构如图所示,现提供以下化学键的键能(KJ/mol):P-P:198, Cl-Cl:243, P-Cl :331 .

则反应 的反应热 △H2 = .

20.下图是H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)反应过程中的能量变化图。

(1)由图可知,1molH2(g)和1molCl2(g)的总能量 (填“>”、“<”或者“=”)2molHCl(g)的能量。

(2)该反应是 (填“吸”或者“放”)热反应,从化学键的角度进行解释 。

(3)已知H-H键、N-H键、N≡N键的键能分别为436kJ/mol、391kJ/mol、946kJ/mol,关于工业合成氨的反应,请根据键能的数据判断下列问题:

若有1molNH3生成,可 (填“吸收”或“放出”)热量 kJ;该反应的能量变化可用图 表示。(填“甲“或“乙”)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】A.阳极发生氧化反应,阴极发生还原反应,在阴极上氢离子得电子生成氢气,2H++2e-=H2↑,A正确;

B.由图可知,在阴极室生成氢氧化钠,若物质 B为氯化钠,则会引入杂质氯离子,B错误;

C.钠离子是阳离子,阴极带负电,在电解质中由阳极室通过阳离子交换膜向阴极室迁移,C正确;

D.阳极发生电极反应2H2O-4e-=4H++O2↑,氢离子浓度增大,氢离子与碳酸根离子发生反应H++CO=HCO,D正确;

答案选B。

2.D

【详解】A.电解质溶液通过离子移动导电,电解质溶液中没有电子移动,故A错误;

B.若B为粗铜,A为精铜,电解质溶液是硫酸铜,该装置为电解精炼铜,溶液中c(Cu2+)略减小,故B错误;

C.若A、B均为石墨电极,电解方程式是,则通电一段时间后,溶液pH减小,故C错误;

D.根据电子守恒,阴极、阳极转移电子数一定相等,若B为粗铜,A为精铜,则A、B两极转移的电子数相等,故D正确;

故选D。

3.B

【分析】由图可知,a为阳极,氯离子失去电子发生氧化反应,2Cl--2e-=Cl2↑;b为阴极,水得到电子发生还原反应,2H2O+2e- =2OH-+H2↑;

【详解】A.a电极为阳极,材料应该是惰性电极材料,不能是铁,A错误;

B.阴极区电极反应:,B正确;

C.当电路中有电子转移时,会有2mol钾离子进入阴极区,即有2mol×39g/mol=通过膜进入阴极区,C错误;

D.阳极区生成氯气,氯气和水生成漂白性次氯酸,会使有色物质褪色,D错误;

故选B。

4.C

【分析】根据出口的溶液,电极M为电解池的阴极,水在阴极放电生成生成氢气和氢氧根离子,电极附近阴离子电荷数大于阳离子,氯离子通过阴离子交换膜C进入左侧产品室A和C之间,导致流入硝酸钠溶液的原料室中的钠离子通过阳离子交换膜A进入左侧产品室A和C之间、硝酸根离子通过阴离子交换膜C进入中间产品室C和A之间,N电极为电解池阳极,水在阳极失去电子发生氧化反应生成氧气和氢离子,电极附近阳离子电荷数大于阴离子,钠离子通过通过阳离子交换膜A进入右侧产品室C和A之间,导致流入氯化钾溶液的原料室中的钾离子通过阳离子交换膜A进入中间产品室A和C之间、氯离子通过阴离子交换膜C进入右侧产品室C和A,电解的总反应为2H2O2H2↑+ O2↑,由得失电子数目守恒可知,氯化钠溶液的浓度与硝酸钾溶液的浓度相等。

【详解】A.根据分析,C为阴离子交换膜,A错误;

B.M为阴极,N为阳极,铜作阳极会放电,阳极不能用铜作电极,B错误;

C.电解的总反应为2H2O2H2↑+ O2↑,M电极生成氢气,N电极生成氧气,产生气体的体积比为2∶1,C正确;

D.根据分析,电解的总反应为2H2O2H2↑+ O2↑,D错误;

故选C。

5.C

【分析】

根据图示,充电时a极得电子,发生还原反应,b极失电子,发生氧化反应;放电时,a极为负极,失电子,发生氧化反应,b极为正极,得电子,发生还原反应;

【详解】

A.充电时,b极失电子,为阳极,发生氧化反应,A错误;

B.放电时,a极失电子,b极得电子,为平衡电荷,氢离子由质子交换膜从a到b,故溶液中离子由a电极向b电极方向移动,B错误;

C.根据分析可知a电极Zn被氧化成Zn2+,为负极,b电极Ce4+被还原成Ce3+,为正极,故电池的总离子反应方程式为Zn+2Ce4+=Zn2++2Ce3+,C正确;

D.充电时,a电极发生反应Zn2++2e-=Zn,增重3.25g,即生成0.05molZn,转移电子为0.1mol,交换膜为质子交换膜,只允许氢离子通过,所以有0.1molH+通过交换膜以平衡电荷,D错误;

答案选C。

6.D

【详解】A.根据图示可知:在a电极上H2O电离产生的OH-失去电子变为O2逸出,故a电极上的反应为:2H2O-4e-=4H++O2↑,A错误;

B.电解时水电离产生的OH-比更容易失电子,在阳极生成O2,所以电解Na2SO4溶液实质是电解水,溶液中的水消耗,溶质的物质的量不变,所以左侧Na2SO4溶液的浓度增大,B错误;

C.该装置为电解池,电解过程中电能转化为化学能,C错误;

D.在同一电路中电子转移数目相等,每反应产生1 molO2转移4 mol电子,每反应产生1 mol CH4气体,转移8 mol电子,则当转移1 mol电子时产生0.25 molO2、0.125 mol CH4气体,n(O2):n(CH4)=2:1,故m(O2):m(CH4)=(2 mol×32 g/mol):(1 mol×16 g/mol)=4:1,D正确;

故合理选项是D。

7.D

【详解】该原电池中,Y极逐渐变粗,X极逐渐变细,说明X作负极,Y作正极,X的活泼性必须大于Y的活泼性,所以排除B选项;酒精是非电解质,不能形成原电池,排除选项C;Y极逐渐变粗,说明Y极有金属析出,A选项析出氢气不是金属,D选项析出金属铜,所以D符合题意。

故选D。

8.B

【详解】A.根据图示中“电池符号”可知,石墨1为阳极,石墨2为阴极,选项A正确;

B.气体1为O2,气体2为H2,氧气、氢气的物质的量之比为1 : 2,同条件下体积之比为1:2,选项B错误;

C.图2为碱性电解质溶液,在阳极上发生氧化反应,电极反应式为4OH-一4e- =2H2O+O2 ↑,选项C正确;

D.图1中石墨2极反应式为2H++2e-=H2↑,迁移1mol电子时有1mol氢离子由向。阴极(石墨2极)迁移,选项D正确;

答案选B。

9.A

【详解】A.电池放电后,正极产生OH-,负极上的氢气与OH-反应生成水,则溶液的体积增大,KOH的物质的量浓度减小,叙述正确,故A正确;

B.氢氧燃料电池中,通入O2的电极得电子,化合价降低,与水反应生成氢氧离子,电极反应式:O2+2H2O+4e-=4OH-,叙述错误,故B错误;

C.根据LED二极管中电子的移动方向,a处为负极,通入氢气,则b处通氧气, 该装置将化学能转化为电能,最终主要转化为光能,故C错误;

D.电路中的电子从负极经外电路到正极,溶液中的阴离子经过KOH溶液回到负极,形成闭合回路,叙述错误,故D错误;

故选A。

10.C

【详解】A.粗盐的提纯(除去泥沙),需要使用②烧杯、③漏斗、⑤玻璃棒,A不符合题意;

B.分离乙酸乙酯和饱和碳酸钠溶液,需要使用②烧杯、⑩分液漏斗,B不符合题意;

C.中和热的测定,需要使用环形玻璃搅拌棒、温度计、保温杯(可以使用大小不同的两个烧杯),则缺少环形玻璃搅拌棒、温度计等,C符合题意;

D.用18.4mol/L的浓硫酸配制1mol/L的稀硫酸,需要使用②烧杯、⑤玻璃棒、⑨量筒,D不符合题意;

故选C。

11.D

【分析】由题干信息可知,铂电极上Cl-失电子转化为Cl2,铂电极为阳极,阳极反应式为2Cl--2e-=Cl2,溶液中发生反应Cl2+H2OHCl+HOCl,C2H4+HOCl→HOCH2CH2Cl,ClCH2CH2OH+OH- +Cl-+H2O,阳极区总反应式为C2H4-2e-+2OH-→+H2O,镍电极为阴极,阴极反应式为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,制备的总反应式为CH2=CH2+H2O+H2↑,据此分析解题。

【详解】A.镍电极为阴极,阴极反应式为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,有OH-生成,泡沫镍电极附近溶液pH增大,A错误;

B.铂电极为阳极,镍电极为阴极,阴极反应式为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,阳极溶液中发生反应ClCH2CH2OH+OH- +Cl-+H2O需要OH-,OH-从下往上迁移通过阴离子交换膜,B错误;

C.阳极区总反应式为C2H4-2e-+2OH-→+H2O,阴极反应式为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,制备的总反应式为CH2=CH2+H2O+H2↑,C错误;

D.当电路中通过2mol电子时,根据电子转移守恒可知,泡沫镍电极上生成氢气为1mol,标准状况下氢气体积是22.4L,D正确;

故答案为:D。

12.D

【详解】A.原电池中阴离子向负极移动,阳离子向正极移动,根据原电池中PF或Na+移动方向可知,二硫化钼/碳纳米复合材料为该电池的负极材料、石墨电极为正极,故A正确;

B.石墨电极为正极,正极电极反应式为Cn(PF6)x+xe-=xPF+Cn,故B正确;

C.充电时为电解池,原电池负极接外加电源负极,作阴极,电极反应与负极反应相反,即阴极反应式为MoS2-C+xNa++xe-=NaxMoS2-C,故C正确;

D.石墨电极为正极,充电时作为阳极,接电源正极,故D错误;

故选D。

13.(1) H+ Cu2+ H2O

(2) Al-3e-+4OH-=+2H2O CH4+10OH--8e-=+7H2O

(3) 增加 减弱

(4) 3.36 18

【分析】(1)

原电池中正极上发生还原反应。甲装置中总反应为镁和稀硫酸反应生成硫酸镁和氢气,Mg为负极,Al为正极,正极上氢离子得电子生成氢气;乙装置总反应为铁与硫酸铜反应生成铜和硫酸亚铁,Fe为负极,Pt为正极,正极上铜离子得电子生成铜单质;丙装置总反应为铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,Al为负极,Mg为正极,正极上水得电子生成氢气,故答案为:H+;Cu2+;H2O;

(2)

丙装置中Al为负极,Mg为正极,负极上Al失去电子生成AlO,负极反应式为Al-3e-+4OH-=+2H2O;丁装置中石墨电极为正极、铂电极为负极,碱性条件下,甲烷在负极失去电子生成碳酸钾,电极反应式为CH4+10OH--8e-=+7H2O,故答案为:Al-3e-+4OH-=+2H2O;CH4+10OH--8e-=+7H2O;

(3)

甲装置中反应为镁和稀硫酸生成硫酸镁和氢气,方程式为Mg+H2SO4=H2↑+MgSO4,则有溶解24gMg生成2gH2,溶液质量增大;丁装置中甲烷与氧气反应生成碳酸钾和水,溶液碱性减弱,故答案为:增加;减弱;

(4)

甲装置中Mg为负极,Al为正极,正极上氢离子放电生成氢气,电极反应为2H++2e-=H2↑,则n(H2)=n(e-)=0.15mol,标准状况下H2的体积为0.15mol×22.4L/mol=3.36L,乙装置中Fe为负极,发生反应为Fe-2e-=Fe2-,Pt为正极,发生反应为Cu2++2e-=Cu,则转移2mol电子时两极质量差为64g+56g=120g,所以导线中转移0.3mo电子时,两电极质量相差为×0.3mol=18g,故答案为:3.36;18。

14. +53.1

【详解】(1)由于反应Ⅱ是二氧化硫的歧化反应,且由题意可知其氧化产物和还原产物分别为和,根据得失电子守恒和元素守恒可写出反应Ⅱ的化学方程式为

。根据盖斯定律,反应I与反应Ⅲ的热化学方程式相加得

,所以反应Ⅱ的热化学方程式为。

(2)将已知热化学方程式依次编号为、,根据盖斯定律,由得。

15. 阳 2Cl--2e-=Cl2↑ Na+ Cl-、OH- ③②①④(或其它合理答案) 3Cl2+6OH-=5Cl-++3H2O

【分析】从图中可以看出,A极与电源的正极相连,是电解池的阳极,则B极为电解池的阴极。

【详解】(1)由分析可知,A极为电解槽的阳极,在此电极,Cl-电子生成Cl2,电极反应式为2Cl--2e-=Cl2↑。答案为:阳;2Cl--2e-=Cl2↑;

(2)阳离子交换膜只允许阳离子通过,不允许阴离子通过,所以它只允许Na+通过,而不允许Cl-、OH-通过。答案为:Na+;Cl-、OH-;

(3)提纯粗盐时,去除应使用BaCl2,BaCl2过量时应使用Na2CO3除去,所以BaCl2应在Na2CO3的前面加入,最后加入的是盐酸,且应在过滤出沉淀后加入;因此,四种试剂的添加顺序为③②①④(或其它合理答案)。答案为:③②①④(或其它合理答案);

(4)阳极产生Cl2的物质的量为=0.3mol,电子转移数是,即为0.5mol,则产物中得到Cl和,该反应的离子方程式为:3Cl2+6OH-=5Cl-++3H2O。答案为:3Cl2+6OH-=5Cl-++3H2O。

16. 吸热 低 +91.5 kJ·mol-1 2CO(g)+SO2(g)=S(s)+2CO2(g) H=-270 kJ·mol-1 NH(aq)+2O2(g)=NO(aq)+H2O(l)+2H+(aq) H=-346 kJ·mol-1

【详解】(1)由表中数据可知,断裂1 mol O=O键和1 mol N≡N键需要吸收的总能量为(498+945) kJ=1443 kJ,形成2 mol N-O键放出的总能量为2×630 kJ=1260 kJ,吸收的能量多于放出的能量,则该反应是吸热反应,由此可知,1 mol O2与1 mol N2的总能量小于比2 mol NO的总能量;

(2)化学反应焓变=反应物总键能-生成物总键能,因此N2(g)+O2(g)=NO(g)ΔH=(945+498) kJ/mol-630 kJ/mol=+91.5 kJ/mol;

(3)①CO(g)+O2(g)=CO2(g)ΔH=-283.0 kJ·mol-1,②S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH=-296.0 kJ·mol-1,根据盖斯定律,①×2-②可得CO、SO2在催化剂作用下转化为单质硫和二氧化碳的热化学方程式2CO(g)+SO2(g)=S(s)+2CO2(g) H=(-283.0 kJ·mol-1)×2-(-296.0 kJ·mol-1)=-270 kJ·mol-1;

(4)由图象可知,第一步反应的热化学方程式为(aq)+O2(g)=(aq)+H2O(l)+2H+(aq) ΔH=-273 kJ·mol-1,第二步反应的热化学方程式为(aq)+O2(g)=(aq)ΔH=-73 kJ·mol-1,将两步反应相加得到反应:NH(aq)+2O2(g)=NO(aq)+H2O(l)+2H+(aq) H=(-273 kJ·mol-1)+(-73 kJ·mol-1)=-346 kJ·mol-1。

17.(1)O

(2) NaClO溶液水解产生HClO和NaOH,HClO与NH3反应生成N2和HCl及H2O,HCl中和NaClO溶液水解产生的NaOH,使得反应不断向正反应方向移动 随着进水pH升高,NaClO含量增大,HClO含量降低,氧化性酸弱,导致氨氮去除率下降 随着进水pH升高,氨氮废水中NH3含量增大,氨氮更易被氧化

(3)氯离子在阳极失去电子并与水发生一系列反应后,会产生氯气、次氯酸或次氯酸根等强氧化性中间物质,能有效地氧化去除氨氮

【详解】(1)根据质量守恒和电荷守恒,其生成 OH自由基的反应方程式:O3+HO OH+O2+ O;故答案为:O。

(2)某研究小组用NaClO氧化法处理氨氮废水,使氨氮完全氧化成氮气而减少水污染。已知HClO的氧化性比NaClO强;NH3比NH更易被氧化。

①研究表明用NaClO氧化法处理氨氮废水时,HClO主导氧化过程,该处理氨氮废水的反应过程可描述为,根据题中信息说明次氯酸钠先变为次氯酸,次氯酸与氨气反应即NaClO溶液水解产生HClO和NaOH,HClO与NH3反应生成N2和HCl及H2O,HCl中和NaClO溶液水解产生的NaOH,使得反应不断向正反应方向移动;故答案为:NaClO溶液水解产生HClO和NaOH,HClO与NH3反应生成N2和HCl及H2O,HCl中和NaClO溶液水解产生的NaOH,使得反应不断向正反应方向移动。

②进水pH为1.25~2.75范围内,氨氮去除率随进水pH升高迅速下降的原因,根据信息HClO的氧化性比NaClO强,因此随着进水pH升高,NaClO含量增大,HClO含量降低,氧化性酸弱,导致氨氮去除率下降;进水pH为2.75~6.00范围内,氨氮去除率随进水pH升高而上升的原因,根据信息NH3比NH更易被氧化,因此随着进水pH升高,氨氮废水中NH3含量增大,氨氮更易被氧化;故答案为:随着进水pH升高,NaClO含量增大,HClO含量降低,氧化性酸弱,导致氨氮去除率下降;随着进水pH升高,氨氮废水中NH3含量增大,氨氮更易被氧化。

(3)在氨氮废水中投加氯离子,能显著提高氨氮的去除效率,氯离子在阳极失去电子变为氯气,氯气和水反应生成次氯酸,次氯酸氧化,即氯离子在阳极失去电子并与水发生一系列反应后,会产生氯气、次氯酸或次氯酸根等强氧化性中间物质,能有效地氧化去除氨氮;故答案为:氯离子在阳极失去电子并与水发生一系列反应后,会产生氯气、次氯酸或次氯酸根等强氧化性中间物质,能有效地氧化去除氨氮。

18. 放热 NO2(g)+CO(g)=NO(g)+CO2(g) △H=-234 kJ/mol 没有

【详解】(1)①根据图示可知:反应物的能量比生成物的能量高,因此物质发生反应时放出热量,即该反应为放热反应;

②反应热等于反应物活化能与生成物活化能的差,则反应热△H=134 kJ/mol-368 kJ/mol=-234 kJ/mol,故该反应的热化学方程式为:NO2(g)+CO(g)=NO(g)+CO2(g) △H=-234 kJ/mol;

③催化剂不能改变反应物、生成物的总能量,而反应热等于反应物活化能与生成物活化能的差,因此催化剂对反应热无影响,即若在该反应体系中加入催化剂,该反应的反应热不发生变化;

(2)在乙烧杯中投入一定量的CaO固体,此烧杯中NO2球的红棕色变深,说明c(NO2)增大,可逆反应2NO2(g)N2O4(g) ΔH = 56.9 kJ/mol的化学平衡逆向移动,由于该反应的正反应是放热反应,△H<0,则乙烧杯内反应后温度升高,说明CaO与H2O反应放出热量,该反应为放热反应,△H<0,证明生成物Ca(OH)2的能量比反应CaO与H2O的总能量低,用图像表示为:。

19. △H=-29.2kJ/mol 1:3 1323.45kJ -1326KJ/mol

【详解】(1) △H1 =-2983.2kJ/mol ,①

△H2 =-738.5kJ/mol ,②

根据盖斯定律:①-②×4可得:,,,

则 △H=-29.2kJ/mol;

(2)62g白磷中磷原子物质的量:,氧气物质的量:,含有4.5mol氧原子,设P4O10物质的量为x,P4O6物质的量为y,磷原子守恒,得,氧原子守恒,得,计算出,x=0.375mol,y=0.125mol,故物质的量之比为1:3;

,放出的热量:,得。

(3)的反应热,根据:反应热=反应物的键能和-生成物的键能和,, 。

20.(1)>

(2) 放 断裂1molH-H键和1molCl-Cl键吸收的总能量小于形成2molH-Cl键放出的总能量

(3) 放出 46 甲

【分析】(1)

由题中图示可知,1mol H2(g)和1mol Cl2(g)的总能量高,2mol HCl(g)的能量低,即1mol H2(g)和1mol Cl2(g)的总能量>2mol HCl(g)的能量;答案为>。

(2)

由题中图示可知,反应物总能量大于生成物总能量,为放热反应,因为断裂1molH-H键和1molCl-Cl键吸收的总能量小于形成2molH-Cl键放出的总能量;答案为放;断裂1molH-H键和1molCl-Cl键吸收的总能量小于形成2molH-Cl键放出的总能量。

(3)

合成氨的反应为N2(g)+3H2(g)2NH3(g),焓变△H=反应物的总键能-生成物的总键能=946kJ/mol+436kJ/mol×3-391kJ/mol×3×2=-92kJ/mol,即生成2molNH3放出92kJ热量,则生成1molNH3放出46kJ热量;由于是放热反应,则反应物具有的能量大于生成物具有的能量,该反应的能量变化可用图甲表示;答案为放出;46;甲。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页