山东省青岛市莱西市2023-2024学年八年级上学期期中物理试题(五四学制)(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省青岛市莱西市2023-2024学年八年级上学期期中物理试题(五四学制)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(五四制) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-17 16:35:22 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年山东省青岛市莱西市八年级(上)期中物理试卷(五四学制)

一、单项选择题(本题满分20分,共10小题,每小题2分)每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.如何测量田地对于古代农业生活来说至关重要,于是古人发明了以步为依据的测量方法。先秦时商鞅规定“举足为跬,倍跬为步”,即单脚迈出一次为“跬”,双脚相继迈出为“步”。按此规定,一名普通中学生正常行走时,1“步”的距离最接近( )

A.1mm B.1cm C.1m D.1km

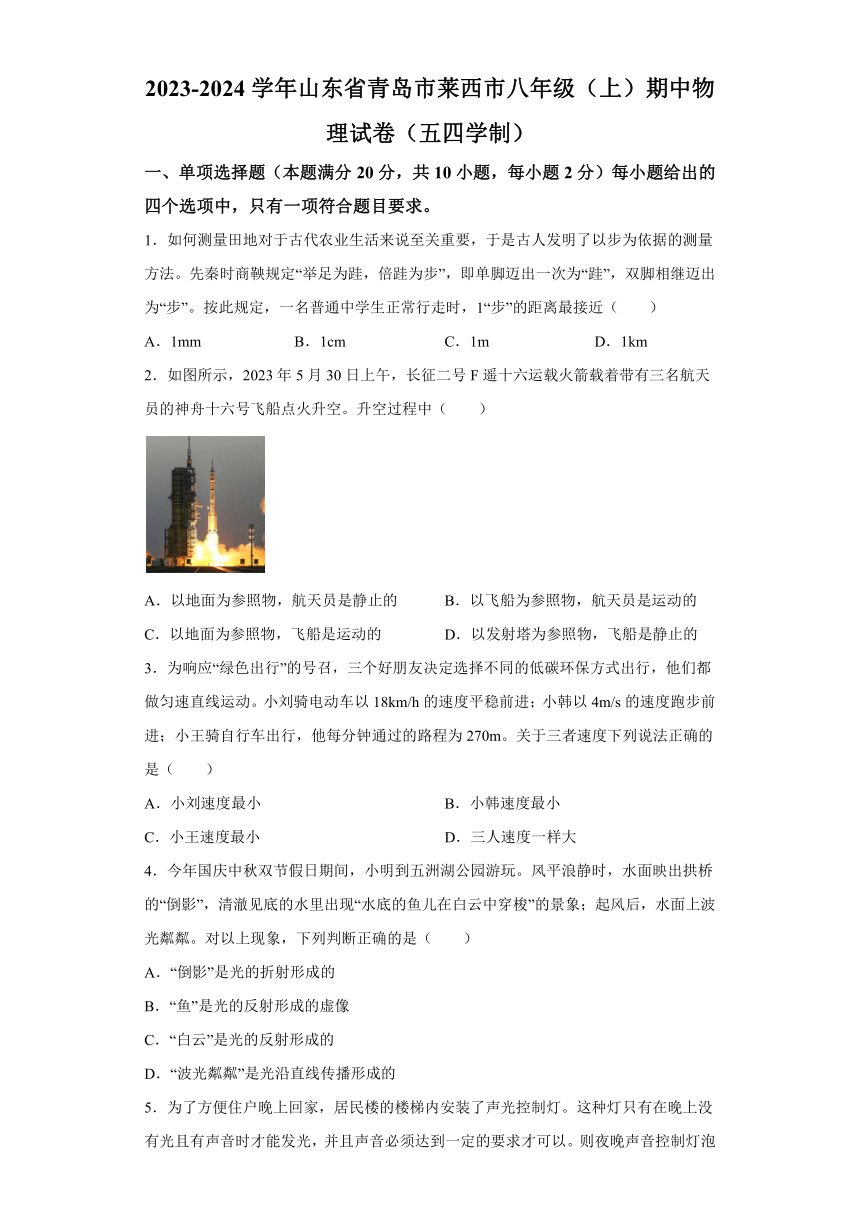

2.如图所示,2023年5月30日上午,长征二号F遥十六运载火箭载着带有三名航天员的神舟十六号飞船点火升空。升空过程中( )

A.以地面为参照物,航天员是静止的 B.以飞船为参照物,航天员是运动的

C.以地面为参照物,飞船是运动的 D.以发射塔为参照物,飞船是静止的

3.为响应“绿色出行”的号召,三个好朋友决定选择不同的低碳环保方式出行,他们都做匀速直线运动。小刘骑电动车以18km/h的速度平稳前进;小韩以4m/s的速度跑步前进;小王骑自行车出行,他每分钟通过的路程为270m。关于三者速度下列说法正确的是( )

A.小刘速度最小 B.小韩速度最小

C.小王速度最小 D.三人速度一样大

4.今年国庆中秋双节假日期间,小明到五洲湖公园游玩。风平浪静时,水面映出拱桥的“倒影”,清澈见底的水里出现“水底的鱼儿在白云中穿梭”的景象;起风后,水面上波光粼粼。对以上现象,下列判断正确的是( )

A.“倒影”是光的折射形成的

B.“鱼”是光的反射形成的虚像

C.“白云”是光的反射形成的

D.“波光粼粼”是光沿直线传播形成的

5.为了方便住户晚上回家,居民楼的楼梯内安装了声光控制灯。这种灯只有在晚上没有光且有声音时才能发光,并且声音必须达到一定的要求才可以。则夜晚声音控制灯泡能否发光依靠的是( )

A.音调 B.响度 C.音色 D.音调和音色

6.2021年8月1日,在东京奥运会男子100米半决赛中,苏炳添跑出9秒83的半决赛第一名成绩闯入决赛并打破亚洲纪录,成为中国首位闯入奥运男子百米决赛的运动员。在某次百米赛跑中,他的成绩为9.99s。测得在第5秒时的速度为9.5m/s,冲线时的速度为10.3m/s。根据上述数据判断,一定正确的是( )

A.在前5s内,苏炳添的平均速度大于9.5m/s

B.在后4.99s内,苏炳添的平均速度等于10.3m/s

C.前50m所用的时间,等于后50m所用的时间

D.这次百米赛跑中,苏炳添的平均速度大于10m/s

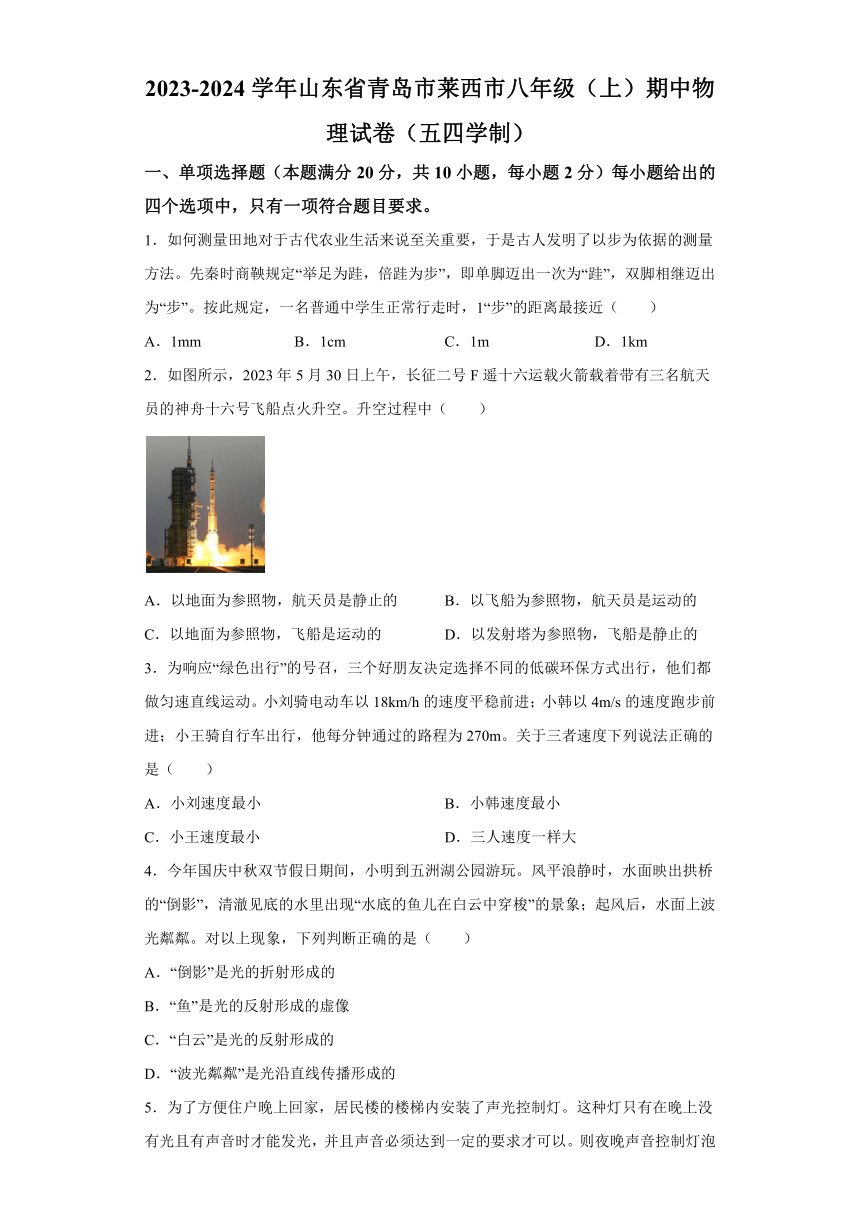

7.2023年10月8日,杭州第19届亚洲运动会在杭州奥体中心体育场圆满闭幕,中国兑现了举办一届“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”亚运盛会的庄严承诺。如图所示,杭州亚运会吉祥物琮琮在平面镜中成的像是( )

A. B.

C. D.

8.在一些狭小的商店内墙上多挂几面镜子,可以形成空间增大的感觉,这主要是( )

A.平面镜能成放大的像 B.平面镜能使光产生折射

C.平面镜能使进入商店内的光线更多一些 D.平面镜能使物像距离是物镜距离的2倍

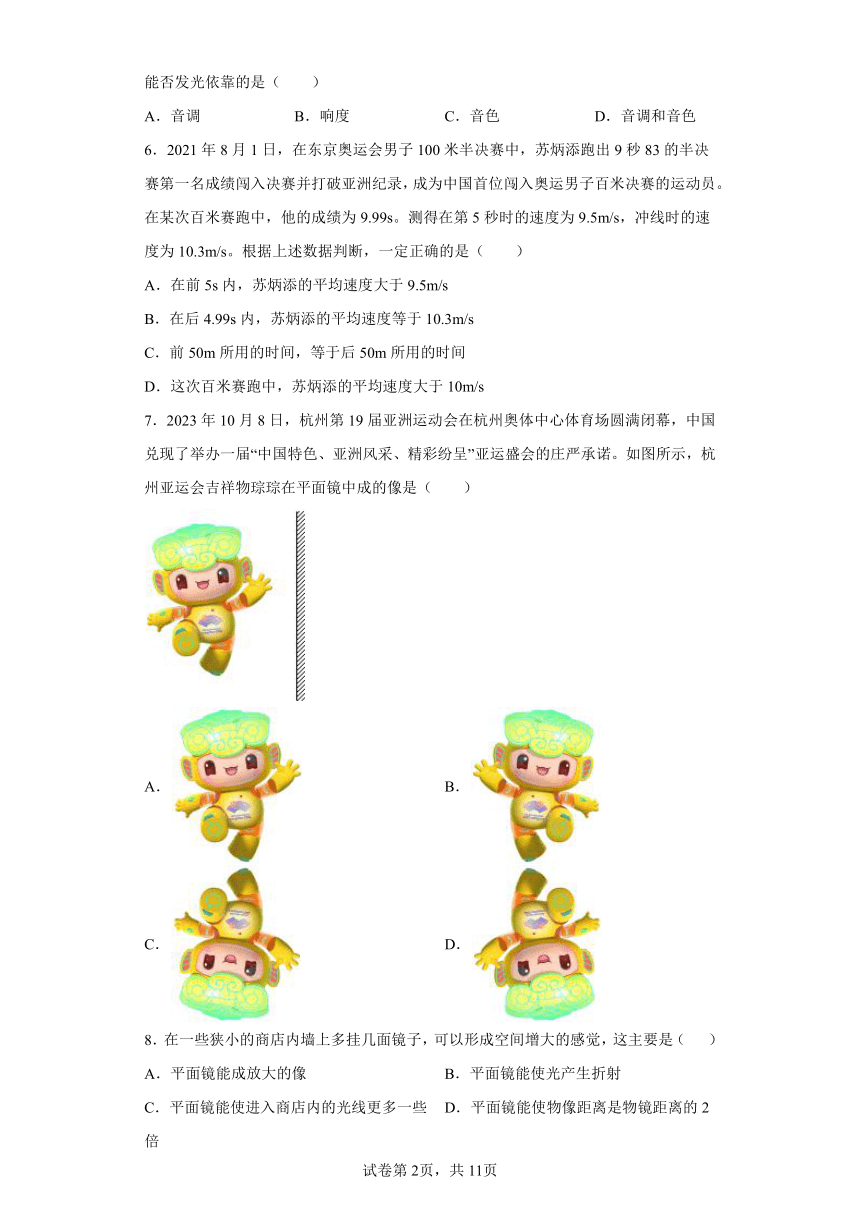

9.古时排箫又叫做“参差”,是由长短不一的竹管组成(如图所示),所以人们都说“参差不齐”,关于排箫下列说法正确的是( )

A.听到的萧声是由于竹管振动产生的

B.竹管参差不齐,目的是为了改变声音的音调

C.萧音在空气中的传播速度是3×108m/s

D.为了不影响邻居,吹奏排箫时将房间的窗户关闭,这是在声源处减弱噪声

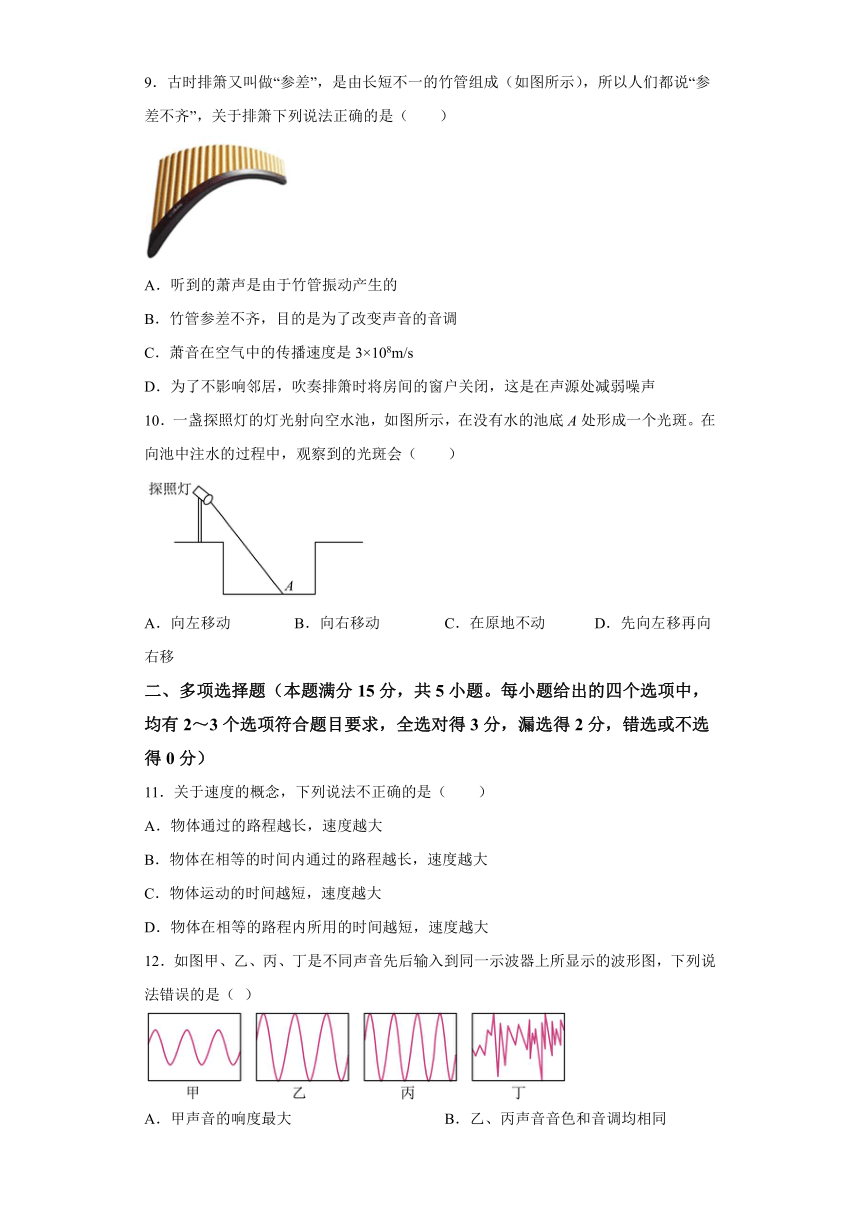

10.一盏探照灯的灯光射向空水池,如图所示,在没有水的池底A处形成一个光斑。在向池中注水的过程中,观察到的光斑会( )

A.向左移动 B.向右移动 C.在原地不动 D.先向左移再向右移

二、多项选择题(本题满分15分,共5小题。每小题给出的四个选项中,均有2~3个选项符合题目要求,全选对得3分,漏选得2分,错选或不选得0分)

11.关于速度的概念,下列说法不正确的是( )

A.物体通过的路程越长,速度越大

B.物体在相等的时间内通过的路程越长,速度越大

C.物体运动的时间越短,速度越大

D.物体在相等的路程内所用的时间越短,速度越大

12.如图甲、乙、丙、丁是不同声音先后输入到同一示波器上所显示的波形图,下列说法错误的是( )

A.甲声音的响度最大 B.乙、丙声音音色和音调均相同

C.乙、丙声音的响度相同 D.丁声音是一种噪声

13.早在战国时期,我国古代著名教育家、思想家墨子就在研究小孔成像的现象。如图所示,若用蜡烛作为光源,在木板上钻一个小孔,发现光线透过小孔在墙壁上形成倒立的像,下列说法正确的是( )

A.小孔成像说明光在同种均匀介质中沿直线传播

B.木板上的小孔不一定是圆形的

C.保持蜡烛和墙的位置不变,将木板向靠近墙的方向移动,蜡烛在墙上的像会变大

D.蜡烛在墙上形成的像是正立的像

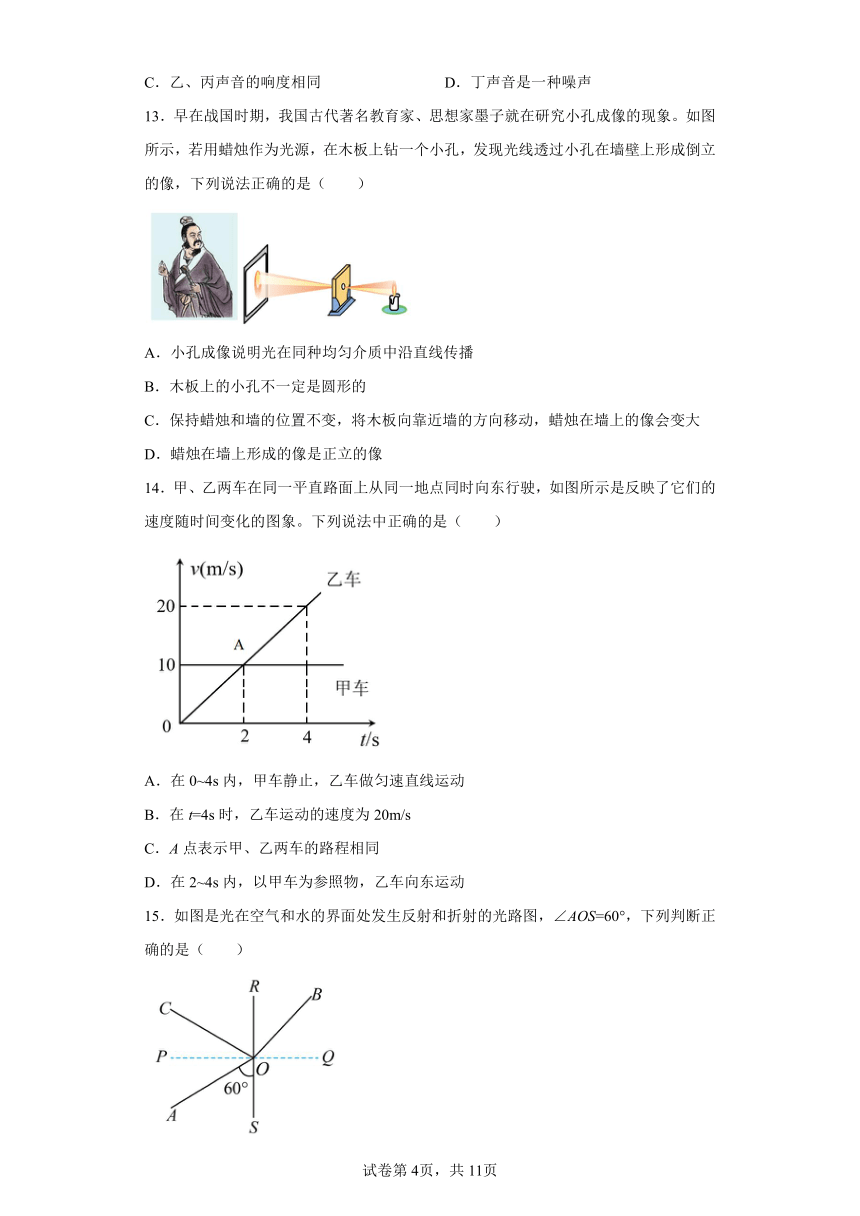

14.甲、乙两车在同一平直路面上从同一地点同时向东行驶,如图所示是反映了它们的速度随时间变化的图象。下列说法中正确的是( )

A.在0~4s内,甲车静止,乙车做匀速直线运动

B.在t=4s时,乙车运动的速度为20m/s

C.A点表示甲、乙两车的路程相同

D.在2~4s内,以甲车为参照物,乙车向东运动

15.如图是光在空气和水的界面处发生反射和折射的光路图,∠AOS=60°,下列判断正确的是( )

A.AO是入射光线、∠POC是反射角,OB是折射光线

B.BO是入射光线、RS为法线、PQ为界面,PQ上方介质是水

C.入射角为30°,PQ为法线、RS为界面,RS右侧介质是空气

D.入射角为30°,PQ为法线、RS为界面,RS左侧介质是空气

三、填空与作图题(本题满分15分,共5题)

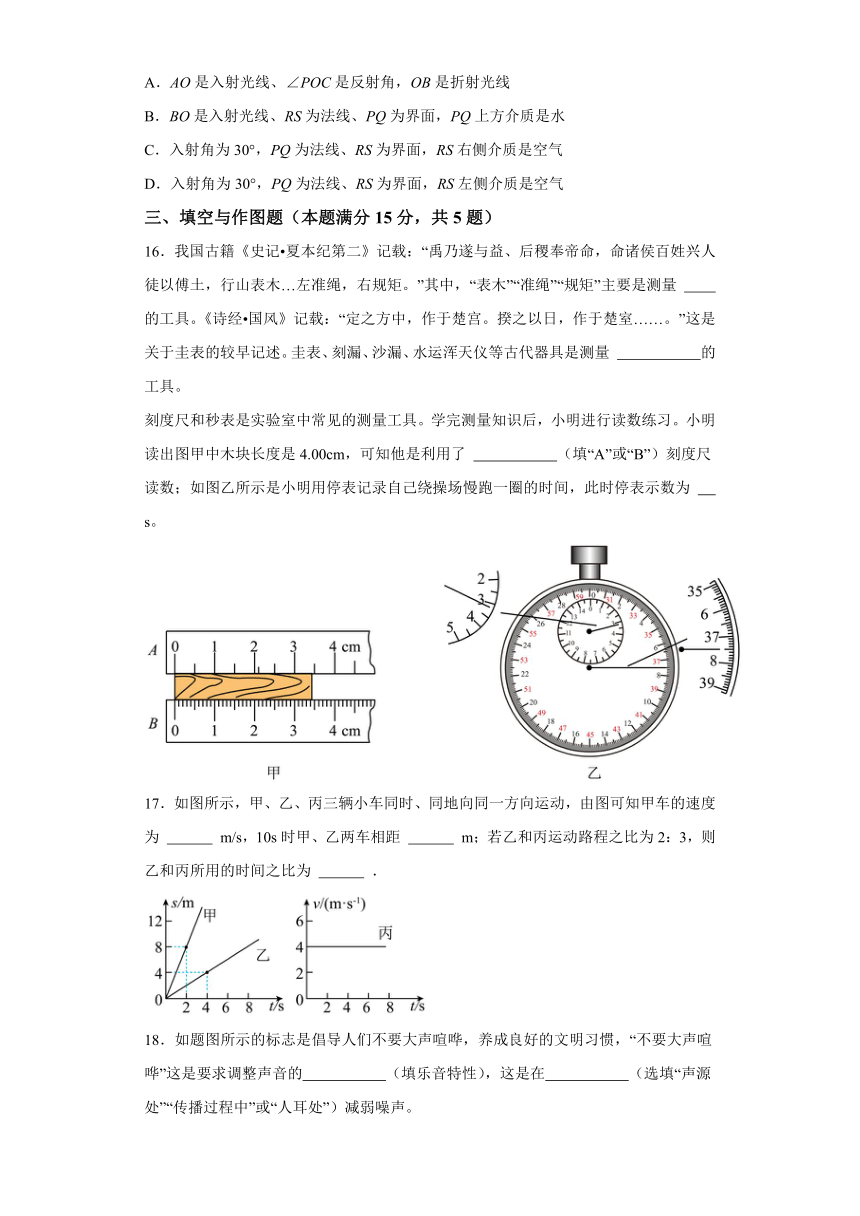

16.我国古籍《史记 夏本纪第二》记载:“禹乃遂与益、后稷奉帝命,命诸侯百姓兴人徒以傅土,行山表木…左准绳,右规矩。”其中,“表木”“准绳”“规矩”主要是测量 的工具。《诗经 国风》记载:“定之方中,作于楚宫。揆之以日,作于楚室……。”这是关于圭表的较早记述。圭表、刻漏、沙漏、水运浑天仪等古代器具是测量 的工具。

刻度尺和秒表是实验室中常见的测量工具。学完测量知识后,小明进行读数练习。小明读出图甲中木块长度是4.00cm,可知他是利用了 (填“A”或“B”)刻度尺读数;如图乙所示是小明用停表记录自己绕操场慢跑一圈的时间,此时停表示数为 s。

17.如图所示,甲、乙、丙三辆小车同时、同地向同一方向运动,由图可知甲车的速度为 m/s,10s时甲、乙两车相距 m;若乙和丙运动路程之比为2:3,则乙和丙所用的时间之比为 .

18.如题图所示的标志是倡导人们不要大声喧哗,养成良好的文明习惯,“不要大声喧哗”这是要求调整声音的 (填乐音特性),这是在 (选填“声源处”“传播过程中”或“人耳处”)减弱噪声。

19.生活中处处有物理,留心观察皆有学问。

(1)上课时,教室内的同学都能看到黑板上的粉笔字,这是因为“字”发生了 反射,这种反射 (选填“遵循”或“不遵循”)光的反射定律;

(2)如图1所示,夜晚路灯下站着爸爸和小明两人,由于 的原因,地上留下了他们的影子AB和CD,请通过作图确定路灯灯泡S的位置;( )

(3)雨后晴朗的夜晚,为了不踩到地上的积水,人们根据生活,月亮经验判断迎着月光走,地上发亮的是水。这是因为月光照在水面上发生 反射的缘故。请在如图2所示的示意图中作图证明迎着月光走,地上发亮的是水。( )

20.如图所示,水面下发光点A发出一条入射光线经平面镜反射后通过水面的一点B并射入空气,请画出入射光线、反射光线及折射光线的光路图.

( )

四、实验探究题(本题满分35分,共4题)

21.小明同学想测量一辆小车的平均速度,设计了如图所示的实验装置,小车从带刻度尺的斜面上由静止下滑,如图所示。

(1)小车在AC段平均速度vAC= m/s;

(2)如果不小心让小车过了A点才开始计时,则所测AC段的平均速度 (选填“偏大”、“偏小”或“不变”);

(3)由实验看出,小车下滑过程中是在做 直线运动(选填“变速”或“匀速”),下列图象中能正确反映小车在斜面上运动情况的是图 ;

A. B.

C. D.

(4)小车在AC段运动过程中,经过时间tAC中点时的速度为v1,经过路程AC中点时的速度为v2,则v1 v2(选填“>”“<”或“=”);

(5)实验完成后,学习小组分别得到了小车全程的运动速度v3,上半段路程的平均速度为v1和下半程的平均速度v2,v1、v2、v3从大到小依次是: ;

(6)小明发现公路旁每隔一段距离就立着一个标记公里数的里程碑,他想利用里程碑估测自行车的行驶速度。测量步骤如下:

①从某一地点出发,并按下计时器开始计时;

②到达某一个里程碑,记下里程碑上的数值s1、计时器上的时刻t1;

③到达另一个里程碑,记下里程碑上的数值s2、计时器上的时刻t2,则自行车在这两个里程碑之间路段行驶的平均速度v= (用题中物理量符号表示)。

22.在学习演奏小提琴的过程中,小安和小康两位同学发现弦乐器的琴弦发出声音的音调受到很多因素的影响,他们决定对这种现象进行探究,经讨论后提出以下猜想:

猜想一:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的材料有关

猜想二:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的长短有关

猜想三:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的横截面积有关

猜想四:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的松紧程度有关

为了验证以上猜想是否正确。他们找到一些不同规格的琴弦,如表:

编号 琴弦的材料 琴弦的长度/cm 琴张的横截面积mm2 琴弦的松紧程度

1 钢 20 0.3 紧

2 钢 0.5 紧

3 钢 40 0.5 紧

4 尼龙绳 30 0.5 紧

5 尼龙绳 40 0.5 紧

6 尼龙绳 40 0.5 松

(1)为了验证猜想一,应选用 这两根琴弦进行实验;为了验证猜想四,应选用 这两根琴弦进行实验。(两空均填编号)

(2)小康同学选用3、4两根琴弦来进行实验,想验证猜想二,你认为他的做法是 (选填“正确”或“错误”)的,原因是没有

(3)小安同学选用编号为1、2的琴弦进行实验验证了猜想三,则表中缺少的数据应为 cm。

(4)在上述探究实验过程中,总要控制某些因素不变,改变另外一个因素,进而寻找出研究的问题另外一个因素的关系,这种研究方法叫做

(5)通过实验,他们归纳出其他条件相同的情况下,琴弦长度越短,琴弦发出声音的音调越高。在此结论的基础上,他们又做了其它尝试:相同的四个玻璃瓶中装有不等量的水,如图1所示,用一根钢棒敲击四个玻璃瓶发出的声音音调最低的是图 (选填“甲”、“乙”“丙”或“丁”)

(6)在某课外活动中,几位同学也在做这个实验。如图2,他们从左至右依次用嘴吹了个水瓶瓶口,发现音调逐渐变低,请分别用直线画出图2中另外两个瓶子中水位线的大致位置 。

23.如图所示探究光的反射定律的实验:

(1)实验中为了使光线能在纸板上显示出来,方便实验研究,采取的操作是 ;

A.向纸板喷烟

B.使光束贴着纸板射到O点

C.使光束垂直纸板射到O点

(2)图甲中反射角是 度。实验过程中,如果将一束光沿BO射入,反射光线将沿OA方向射出,这表明在反射现象中光路是 ;

(3)为了得到普遍规律,还需要再次测量数据,如果将AO向ON靠近,则OB ON(填“靠近”或“远离”),反射角将 (填“变大”或“变小”);

(4)如图乙,以法线ON为轴线,把纸板F向后缓慢旋转一个角度后,F上 (选填“能”或“不能”)看到反射光线,这表明反射光线、入射光线和法线 (选填“在”或“不在”)同一平面上;

(5)课后,某同学利用同一套实验器材,选择入射角分别为15°、30°、45°的三条光线进行实验,结果得到了不同的数据,如下表所示。经检查,三次实验中各角度的测量值都是准确的,但总结的规律却与光的反射定律相违背。你认为其中的原因应该是 。

次数 入射角 反射角

1 15° 75°

2 30° 60°

3 45° 45°

24.小强同学利用图甲装置探究“平面镜成像的特点”:在水平桌面上铺一张白纸,玻璃板竖直立在白纸上,把一支点燃的蜡烛A放在玻璃板前面,再拿一支外形完全相同、不点燃的蜡烛B在玻璃板后面移动,直到看上去它跟蜡烛A的像完全重合。请根据实验过程回答下列问题:

(1)实验室提供了如下器材:①厚为2mm的茶色玻璃;②厚为5mm的透明玻璃;实验中该选用的玻璃板是 (填写器材前的序号),实验中选用玻璃板而不选用平面镜是为了 ;

(2)将点燃的蜡烛A放在玻璃板前,移动玻璃板后的蜡烛B直至与蜡烛A的像完全重合,记录蜡烛A、蜡烛B的位置。改变蜡烛A的位置,重复上述实验,实验记录如图乙所示。蜡烛A位于2位置时的像在 点(选填“a”或“b”或“c”);蜡烛A由2位置移到3位置,像的大小 ;(选填“变大”、“变小”或“不变”);多次改变蜡烛A的位置并相应移动蜡烛B,蜡烛B均能与蜡烛A的像完全重合,这说明平面镜所成像的大小与物体的大小 ;

(3)把光屏放在玻璃板后,无论如何移动,都不能承接到蜡烛A的像,说明平面镜所成的像是 像;

(4)用直线把每次实验中蜡烛和它的像在纸上的位置连起来,并用刻度尺分别测量它们到平面镜的距离。

(5)实验表明:平面镜所成的像与物体关于镜面 ;

(6)小军另外找了一支蜡烛竖直放在水平桌面的白纸上,点燃蜡烛,观察发现:玻璃板中蜡烛的像偏低且倾斜。分析图丙所示的1、2、3三幅图中,图 是产生以上实验现象的原因。

五、计算题(本题满分15分,共2题)

25.我国高铁总路程位居世界第一,人们出行更加方便快捷。甲、乙两地的距离是800km,动车从甲地8∶30出发开往乙地,途中停靠了几个车站,当日12∶30到达乙地;动车行驶途中以180km/h的速度通过长度为1000m的桥梁,动车全部通过桥梁的时间是28s。求:

(1)若动车全程以设计最高速度250km/h行驶,从甲地开往乙地需要多少小时?

(2)动车从甲地开往乙地实际的平均速度是多少?

(3)动车的长度是多少米?

26.为严惩酒后驾车,公安部出台了2020最新酒驾处罚标准,资料显示:一个人在正常情况下,遇到紧急情况时的反应时间为0.75s,而人饮酒后反应时间会延长,反应距离也将增加,如图所示,酒后驾驶的司机驾车以25m/s的速度匀速行驶,突然发现前方90m处有紧急情况,经过一段反应时间(反应时间内汽车仍以原来的速度行驶)后开始紧急制动刹车,经过3s制动,汽车滑行40m撞倒障碍物后停止。求:

(1)该酒后司机在反应时间内车前行的距离;

(2)从发现情况到完全停止的这段时间内,汽车的平均速度;

(3)若该路段设有如图的交通标志,请计算说明该司机有无涉嫌超速驾驶。

试卷第2页,共11页

1.C

【详解】一名普通中学生正常行走时,单脚迈出时的间距约为0.5m,1“步”的距离最接近1m,故C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

2.C

【详解】AC.升空过程中,以地面为参照物,航天员和飞船与地面之间的位置发生了变化,所以以地面为参照物,航天员是运动的,飞船也是运动的,故A不符合题意;故C符合题意;

B.以飞船为参照物,航天员与飞船的位置没有发生变化,航天员是静止的,故B不符合题意;

D.以发射塔为参照物,飞船远离发射塔,飞船与发射塔位置发生变化,飞船是运动的,故D不符合题意。

故选C。

3.B

【详解】小刘骑电动车的速度为18km/h=5m/s,小韩跑步的速度为4m/s,小王骑自行车出行,他每分钟通过的路程为270m,则小王骑自行车的速度为

所以小刘的速度最大,小韩的速度最小,小王的速度居中,故B正确,ACD错误。

故选B。

4.C

【详解】AC.水中的白云、倒影属于平面镜成像,是由光的反射形成的,故A错误,C正确;

B.我们看到水中的“鱼”,其实看到的是鱼的虚像,是由光的折射形成的,故B错误;

D.波光粼粼是由于水面不平静,光照射到水面后发生了反射造成的,故D错误。

故选C。

5.B

【详解】声光控制灯只有在晚上没有光且有声音时才能发光,且声音达到一定的响度才行。故ACD不符合题意,B符合题意。

故选B。

6.D

【详解】AB.根据,平均速度的计算应为路程和对应时间的比值,前5秒和后4.99秒的路程未知,则无法计算平均速度,故AB错误;

C.100米半决赛过程中,运动员是变速运动,由此可知,前50m所用的时间不一定不等于后50m所用的时间,故C错误;

D.这次百米赛跑中,苏炳添的平均速度为

故D正确。

故选D。

7.B

【详解】根据平面镜成像特点分析,平面镜成像时,像和物大小相等,像和物关于镜面对称,当镜面竖直放置时,吉祥物琮琮所成的像是正立、等大、左右相反的,故ACD不符合题意,B符合题意。

故选B。

8.D

【详解】平面镜的成像特点之一是:“像、物到镜面的距离相等”,利用这一点店内空间在平面镜中形成自己像,这样在视觉效果上会给人一个大空间的感觉。

故选D。

9.B

【详解】A.听到的萧声是由于竹管内空气的振动产生的,故A错误;

B.由于竹管参差不齐,竹管内空气柱的长短不同,振动时声音的音调也就不同,故B正确;

C.萧音在空气中的传播速度是340m/s,故C错误;

D.为了不影响邻居,吹奏排箫时将房间的窗户关闭,这是在传播过程中减弱噪声,故D错误。

故选B。

10.A

【详解】光从空气斜射入水或其它透明介质时,折射角小于入射角;将一束激光射至P点,形成一个光斑,向水槽内慢慢注水,水面逐渐上升,入射光线与水面之间的夹角不变,入射点逐渐向左移动,光在水面处发生折射,由于折射角小于入射角,水槽底部光斑的位置将向左移动。故A符合题意,BCD不符合题意。

故选A。

11.AC

【详解】A.速度和路程与时间均有关,故A错误,符合题意;

B.根据v=,相等的时间内通过的路程越长,速度越大,故B正确,不符合题意;

C.没有控制物体经过的路程,只谈速度和时间的关系是不正确的,故C错误,符合题意;

D.根据v=,路程相等,用时越短,速度越大,故D正确,不符合题意。

故选AC。

12.AB

【详解】A.由图知道,甲振动时偏离中间位置的幅度最小,说明振幅最小,即甲声音的响度最小,故A错误,符合题意;

B.由图知道,相同时间内乙、丙振动的次数不同,频率不相同,则音调不相同,二者的波形相同,则音色相同,故B错误,符合题意;

C.乙和丙振动时偏离中间位置的幅度相同,说明振幅相同,则二者的响度相同,故C正确,不符合题意;

D.甲、乙、丙的振动有规律,丁的振动无规律,因此甲、乙、丙声音为乐音,丁声音为噪声,故D正确,不符合题意。

故选AB。

13.AB

【详解】A.物体发出或反射的光线在同种均匀介质中传播时,穿过小孔后会在小孔后面的屏上成倒立的实像,小孔成像有力地证明了光在同种均匀介质中沿直线传播,故A正确;

B.小孔成像成的是物体的像,与小孔的形状无关,故B正确;

C.保持蜡烛和墙的位置不变,将木板向靠近墙的方向移动,因为成像的大小取决于像到小孔的距离,则木板与小孔距离越小,像也越小,故C错误;

D.蜡烛在墙上成的像是倒立的实像,故D错误。

故选AB。

14.BD

【分析】(1)根据v-t图象读出,在0~4s内,甲、乙速度的变化,从而确定它们的运动状态;

(2)根据图象直接读出t=4s时乙车的速度;

(3)根据横轴和纵轴的含义得出A点的含义;

(4)看被研究的物体与所选的标准,即参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的。

【详解】A.由图象可知,在0~4s内,甲做匀速直线运动,乙做匀加速直线运动,故A错误;

B.根据图象可知,当t=4s时,乙车运动的速度为20m/s,故B正确;

C.根据图象可知,A点表示在2s时甲、乙两车的速度相同,故C错误;

D.根据图象可知,在2~4s内,甲车的速度小于乙车的速度,因此以甲车为参照物,乙车向东运动,故D正确。

故选BD。

【点睛】根据图象或图表探究物质的规律是近两年来出现较多的题目,图象可以使我们建立更多的感性认识,从表象中去探究本质规律,体验知识的形成过程。此题涉及到的知识点较多,综合性很强。

15.AC

【详解】由图可知,∠AOS=60°,所以

∠AOP=90°﹣60°=30°

而∠COP与∠AOP是相等的,根据反射角等于入射角,所以PQ为法线,RS为界面,而折射光线和入射光线分别位于法线两侧,则OB一定为折射光线,AO为入射光线,OC为反射光线;由图可知,折射角要大于入射角,因当光线从水中斜射入空气时,折射角大于入射角;所以这束光线是由水进入空气;即分界面的右侧是空气,故AC正确,BD错误。

故选AC。

16. 长度 时间 B 187.5

【详解】[1]“表木”“准绳”“规矩”主要是测量长度的工具。

[2]圭表、刻漏、沙漏、水运浑天仪等古代器具是测量时间的工具。

[3]由图甲可知,A刻度尺的分度值为0.5cm,B刻度尺的分度值为0.1cm=1mm,以cm做单位,B刻度尺读数是要读到小数点后两位,即木块长度是4.00cm,而A刻度尺的读数是4.0cm,所以小明利用了B刻度尺读数。

[4]停表小盘的分度值是0.5min,指针在“3”和“4”之间读作3min,指针没有超过中线,大盘读小于30s的数,大盘的分度值是0.1s,则大盘指针在7.5s,因此停表读数为

t=3min7.5s=187.5s

17. 4 30

【详解】[1]甲的图像是一条过原点的直线,路程和时间成正比,路程和时间的比值是一个定值,则甲车的速度

;

[2]乙的图像也是一条过原点的直线,路程和时间成正比,路程和时间的比值是一个定值,则乙车的速度

;

甲、乙两辆小车同时、同地向同一方向运动,10s时甲、乙两车之间的距离为

;

[3]丙的图像中,速度不随时间变,是一个定值,其速度大小;则乙、丙所用的时间之比为

.

18. 响度 声源处

【详解】[1][2]响度指声音的强弱或大小,这里的“不要大声喧哗”是指要求声音的响度不要太大,是在声源处减弱噪声。

19. 漫 遵循 光在空气中沿直线传播 镜面

【详解】(1)[1][2]教室里各个位置的同学都能看到黑板上的字,说明光向各个方向反射,这是因为光在黑板上发生漫反射的缘故;漫反射同样遵循光的反射定律。

(2)[3][4]光在空气中沿直线传播,将爸爸和小明的顶端和影子的顶端连接并延长可交于一点S,点S就是光源的位置,如图所示

(3)[5][6]迎着月光走,月光经水面发生镜面反射,进入人的眼睛反射光线多,人感觉水面亮;地面发生漫反射,有很少的光线进入人的眼睛,人感觉地面黑。迎着月光走,地上的水面对月光发生镜面反射,作出月亮关于水面的对称点,即为月亮的像,然后连接月亮的像和人眼,与水面相交于一点,即为入射点,再连接入射点和人眼,即为反射光线,如下图所示

20.

【详解】作出发光点A关于平面镜的对称点,即为像点A′,连接A′B点交平面镜于点O,沿OB画出反射光线,连接AO画出入射光线;OB又斜射到空气和水的界面时,根据光的折射定律:折射光线、入射光线和法线在同一平面内,折射光线与入射光线分居法线两侧,光从水斜射入空气中,折射角大于入射角,据此作图如下:

21. 0.03 偏大 变速 C < v2、v3、v1

【详解】(1)[1]由图可知,刻度尺的分度值为1mm,小车从A点到C点的路程

sAC=10.00cm-1.00cm=9.00cm=0.09m

小车在AC段的运动时间

tAC=15:35:23-15:35:20=3s

则小车在AC段的平均速度

(2)[2]如果小车过了A点才开始计时,则测得AC段的时间偏小,AC段距离为准确值,根据可知,所测AC段的平均速度会偏大。

(3)[3]由实验看出,小车通过前4.00cm,所用时间为2s,通过后5.00cm,所用时间为1s,下滑过程中速度随时间的增加而逐渐变大,即小车做加速直线运动(变速直线运动)。

[4]A.在s—t图像中,小车通过的路程与时间成正比,即小车做匀速运动,故A不符合题意;

B.在s—t图像中,图线是一条平行于时间轴的水平线,表示小车通过的路程不随时间变化,即小车静止,故B不符合题意;

C.在v—t图像中,图线是一条过原点的倾斜直线,表示小车的速度随时间逐渐变大,即小车做加速运动,故C符合题意;

D.在v—t图像中,图线为一条水平线,表示小车运动的速度不随时间变化,即小车做匀速运动,故D不符合题意;

故选C。

(4)[5]小车在下滑过程中做加速运动,即小车的速度越来越大。由图可知,时间tAC的中点在路程AC中点的上方,则小车到达时间tAC中点时未到达路程sAC中点,所以v1(5)[6]由以上分析可知,小车在下滑过程中做加速运动,速度越来越大,所以下半程的平均速度v2最大,上半程平均速度v1最小,全程的运动速度v3居中,故v2>v3>v1。

(6)[7]由题意可知,两个里程碑之间路段的路程s=s2-s1,所用时间t=t2-t1,则两个里程碑之间路段行驶的平均速度

22. 3、5 5、6 错误 控制琴弦的材料相同 20 控制变量法 丁

【详解】(1)[1][2]为了验证猜想一,即琴弦发出声音的音调可能与琴弦的材料有关,要控制其它三个因素相同,即琴弦的长度和横截面积、松紧程度相同而材料不同,故应选用3、5这两根琴弦进行实验;为了验证猜想四,应选琴弦的材料、长度和横截面积相同而松紧程度不同的琴弦,故应用5、6这两根琴弦进行实验。

(2)[3][4]为了验证猜想二,即琴弦发出声音的音调可能与琴弦的长短有关,应控制其它三个因素相同,即材料与横截面积、松紧程度相同,只改变长度大小,故应选用4、5这两根琴弦进行实验,故小康同学选用3、4两根琴弦来进行实验这种做法是错误的,原因是没有控制琴弦的材料相同。

(3)[5]为了验证猜想三,即琴弦发出声音的音调可能与琴弦的横截面积有关,应控制材料与长度、松紧程度相同,故小明选用编号为1、2的琴弦进行实验,则表中缺少的数据应为20。

(4)[6]在上述探究实验过程中研究问题的方法是控制变量法。

(5)[7]敲击玻璃瓶时,声音是由玻璃瓶和水振动产生的,装不同水量的玻璃瓶子振动频率不同,从左往右瓶内水的质量逐渐增多,因此振动频率变小,从左往右音调变低,故音调最低的是丁。

(6)[8]用嘴吹水瓶时,声音是由瓶内的空气中振动发声的,从左至右音调逐渐变低,说明自左往右瓶内的空气中越长,即水越少,故可以作图如下:

23. B 40 可逆

靠近 变小 不能 在 见解析

【详解】(1)[1]为了能够在纸板上显示光路,则应让光在纸板上发生反射,因此实验时应使光束贴着纸板射到O点,故B符合题意,AC不符合题意。

故选B。

(2)[2]由光的反射定律可知,反射角等于入射角,图甲中入射光线与镜面的夹角为50°,则入射角为40°,反射角为40°。

[3]当光逆着原来的反射光线入射时,反射光线也逆着原来的入射光线反射出去,则将一束光贴着纸板F沿BO射到O点,光将沿图中的OA方向射出,这说明在反射现象中光路是可逆的。

(3)[4][5]为了得到普遍规律,还需要再次测量数据,如果将AO向ON靠近,入射角变小,由于反射角等于入射角,则反射角也变小,即OB靠近ON。

(4)[6][7]若将F板向后折转一定的角度,F板不在入射光线与法线的平面上,在F板上不能看到反射光,由此说明反射光线、入射光线、法线在同一个平面内。

(5)[8]由反射定律可知,反射角等于入射角,反射角是反射光线与法线的夹角,入射角是入射光线与法线的夹角,当入射角分别为15°、30°、45°时,反射光线与法线的夹角即反射角也应分别是15°、30°、45°,不是75°、60°、45°,而此时75°,60°,45°正好是反射光线与镜面的夹角,因此其原因是将镜面与反射光线的夹角当作了反射角。

24. ① 便于确定像的位置 c 不变 相等 虚 对称 3

【详解】(1)[1]由于玻璃板前后两个表面都会反射成像,如果玻璃板太厚,两个像距离较远,会影响实验中的观察,因此需要选薄的玻璃板,选茶色玻璃板可以减少环境中光线对观察的影响,②不符合题意,①符合题意。

故选①。

[2]对比平面镜,玻璃板可以成像也可以透光,便于确定像的位置。

(2)[3]像到平面镜的距离等于物体到平面镜的距离,因此在蜡烛A位于2位置时,像会在c点。

[4]平面镜成像中,像永远是与物体等大的,因此移动位置,物体的大小不变,像的大小不变。

[5]多次改变蜡烛A的位置并相应移动蜡烛B,蜡烛B均能与蜡烛A的像完全重合,这说明平面镜所成像的大小与物体的大小相等。

(3)[6]把光屏放在玻璃板后,无论如何移动,都不能承接到蜡烛A的像,说明平面镜所成的像是虚像。

(5)[7]由平面镜成像特点可知平面镜所成的像与物体到平面镜的距离相等,且连线与平面镜垂直,即平面镜所成的像与物体关于镜面对称。

(6)[8]由图可知,图1玻璃板竖直放置,不会出现象偏低的情况,图2和图3玻璃板没有竖直放置,由蜡烛A关于玻璃板的对称点可知,图2玻璃板中蜡烛A的像偏高且倾斜,图3玻璃板中蜡烛A的像偏低且倾斜。

25.(1)3.2小时;(2)200km/h;(3)400米

【详解】解:(1)已知甲、乙两地之间的路程s=800km,动车最高速度v=250km/h,从甲地到乙地需要的时间

(2)从甲地到乙地的实际时间

t′=12∶30﹣8∶30=4h

则动车从甲地开往乙地实际的平均速度

(3)已知动车通过桥的速度

v″=180km/h=50m/s

动车完全通过桥的路程

s″=v″t″=50m/s×28s=1400m

则动车的长

L车=s″﹣L桥=1400m﹣1000m=400m

答:(1)从甲地开往乙地需要3.2小时;

(2)动车从甲地开往乙地实际的平均速度是200km/h;

(3)动车的长度是400米。

26.(1)50m;(2)64.8km/h;(3)该司机涉嫌超速驾驶

【详解】解:(1)该酒后司机在反应时间内车前行的距离

s1=90m-40m=50m

(2)司机的反应时间

从发现情况到完全停止的总时间

t=t1+t2=2s+3s=5s

汽车的平均速度

(3)司机在反应时间内的车速v1=25m/s,即90km/h,由图中可知,该路段限速80km/h<90km/h,所以该司机属超速驾驶。

答:(1)该酒后司机在反应时间内车前行的距离为50m;

(2)从发现情况到完全停止的这段时间内,汽车的平均速度为64.8km/h;

(3)该司机属超速驾驶。

答案第10页,共11页

答案第11页,共11页

一、单项选择题(本题满分20分,共10小题,每小题2分)每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.如何测量田地对于古代农业生活来说至关重要,于是古人发明了以步为依据的测量方法。先秦时商鞅规定“举足为跬,倍跬为步”,即单脚迈出一次为“跬”,双脚相继迈出为“步”。按此规定,一名普通中学生正常行走时,1“步”的距离最接近( )

A.1mm B.1cm C.1m D.1km

2.如图所示,2023年5月30日上午,长征二号F遥十六运载火箭载着带有三名航天员的神舟十六号飞船点火升空。升空过程中( )

A.以地面为参照物,航天员是静止的 B.以飞船为参照物,航天员是运动的

C.以地面为参照物,飞船是运动的 D.以发射塔为参照物,飞船是静止的

3.为响应“绿色出行”的号召,三个好朋友决定选择不同的低碳环保方式出行,他们都做匀速直线运动。小刘骑电动车以18km/h的速度平稳前进;小韩以4m/s的速度跑步前进;小王骑自行车出行,他每分钟通过的路程为270m。关于三者速度下列说法正确的是( )

A.小刘速度最小 B.小韩速度最小

C.小王速度最小 D.三人速度一样大

4.今年国庆中秋双节假日期间,小明到五洲湖公园游玩。风平浪静时,水面映出拱桥的“倒影”,清澈见底的水里出现“水底的鱼儿在白云中穿梭”的景象;起风后,水面上波光粼粼。对以上现象,下列判断正确的是( )

A.“倒影”是光的折射形成的

B.“鱼”是光的反射形成的虚像

C.“白云”是光的反射形成的

D.“波光粼粼”是光沿直线传播形成的

5.为了方便住户晚上回家,居民楼的楼梯内安装了声光控制灯。这种灯只有在晚上没有光且有声音时才能发光,并且声音必须达到一定的要求才可以。则夜晚声音控制灯泡能否发光依靠的是( )

A.音调 B.响度 C.音色 D.音调和音色

6.2021年8月1日,在东京奥运会男子100米半决赛中,苏炳添跑出9秒83的半决赛第一名成绩闯入决赛并打破亚洲纪录,成为中国首位闯入奥运男子百米决赛的运动员。在某次百米赛跑中,他的成绩为9.99s。测得在第5秒时的速度为9.5m/s,冲线时的速度为10.3m/s。根据上述数据判断,一定正确的是( )

A.在前5s内,苏炳添的平均速度大于9.5m/s

B.在后4.99s内,苏炳添的平均速度等于10.3m/s

C.前50m所用的时间,等于后50m所用的时间

D.这次百米赛跑中,苏炳添的平均速度大于10m/s

7.2023年10月8日,杭州第19届亚洲运动会在杭州奥体中心体育场圆满闭幕,中国兑现了举办一届“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”亚运盛会的庄严承诺。如图所示,杭州亚运会吉祥物琮琮在平面镜中成的像是( )

A. B.

C. D.

8.在一些狭小的商店内墙上多挂几面镜子,可以形成空间增大的感觉,这主要是( )

A.平面镜能成放大的像 B.平面镜能使光产生折射

C.平面镜能使进入商店内的光线更多一些 D.平面镜能使物像距离是物镜距离的2倍

9.古时排箫又叫做“参差”,是由长短不一的竹管组成(如图所示),所以人们都说“参差不齐”,关于排箫下列说法正确的是( )

A.听到的萧声是由于竹管振动产生的

B.竹管参差不齐,目的是为了改变声音的音调

C.萧音在空气中的传播速度是3×108m/s

D.为了不影响邻居,吹奏排箫时将房间的窗户关闭,这是在声源处减弱噪声

10.一盏探照灯的灯光射向空水池,如图所示,在没有水的池底A处形成一个光斑。在向池中注水的过程中,观察到的光斑会( )

A.向左移动 B.向右移动 C.在原地不动 D.先向左移再向右移

二、多项选择题(本题满分15分,共5小题。每小题给出的四个选项中,均有2~3个选项符合题目要求,全选对得3分,漏选得2分,错选或不选得0分)

11.关于速度的概念,下列说法不正确的是( )

A.物体通过的路程越长,速度越大

B.物体在相等的时间内通过的路程越长,速度越大

C.物体运动的时间越短,速度越大

D.物体在相等的路程内所用的时间越短,速度越大

12.如图甲、乙、丙、丁是不同声音先后输入到同一示波器上所显示的波形图,下列说法错误的是( )

A.甲声音的响度最大 B.乙、丙声音音色和音调均相同

C.乙、丙声音的响度相同 D.丁声音是一种噪声

13.早在战国时期,我国古代著名教育家、思想家墨子就在研究小孔成像的现象。如图所示,若用蜡烛作为光源,在木板上钻一个小孔,发现光线透过小孔在墙壁上形成倒立的像,下列说法正确的是( )

A.小孔成像说明光在同种均匀介质中沿直线传播

B.木板上的小孔不一定是圆形的

C.保持蜡烛和墙的位置不变,将木板向靠近墙的方向移动,蜡烛在墙上的像会变大

D.蜡烛在墙上形成的像是正立的像

14.甲、乙两车在同一平直路面上从同一地点同时向东行驶,如图所示是反映了它们的速度随时间变化的图象。下列说法中正确的是( )

A.在0~4s内,甲车静止,乙车做匀速直线运动

B.在t=4s时,乙车运动的速度为20m/s

C.A点表示甲、乙两车的路程相同

D.在2~4s内,以甲车为参照物,乙车向东运动

15.如图是光在空气和水的界面处发生反射和折射的光路图,∠AOS=60°,下列判断正确的是( )

A.AO是入射光线、∠POC是反射角,OB是折射光线

B.BO是入射光线、RS为法线、PQ为界面,PQ上方介质是水

C.入射角为30°,PQ为法线、RS为界面,RS右侧介质是空气

D.入射角为30°,PQ为法线、RS为界面,RS左侧介质是空气

三、填空与作图题(本题满分15分,共5题)

16.我国古籍《史记 夏本纪第二》记载:“禹乃遂与益、后稷奉帝命,命诸侯百姓兴人徒以傅土,行山表木…左准绳,右规矩。”其中,“表木”“准绳”“规矩”主要是测量 的工具。《诗经 国风》记载:“定之方中,作于楚宫。揆之以日,作于楚室……。”这是关于圭表的较早记述。圭表、刻漏、沙漏、水运浑天仪等古代器具是测量 的工具。

刻度尺和秒表是实验室中常见的测量工具。学完测量知识后,小明进行读数练习。小明读出图甲中木块长度是4.00cm,可知他是利用了 (填“A”或“B”)刻度尺读数;如图乙所示是小明用停表记录自己绕操场慢跑一圈的时间,此时停表示数为 s。

17.如图所示,甲、乙、丙三辆小车同时、同地向同一方向运动,由图可知甲车的速度为 m/s,10s时甲、乙两车相距 m;若乙和丙运动路程之比为2:3,则乙和丙所用的时间之比为 .

18.如题图所示的标志是倡导人们不要大声喧哗,养成良好的文明习惯,“不要大声喧哗”这是要求调整声音的 (填乐音特性),这是在 (选填“声源处”“传播过程中”或“人耳处”)减弱噪声。

19.生活中处处有物理,留心观察皆有学问。

(1)上课时,教室内的同学都能看到黑板上的粉笔字,这是因为“字”发生了 反射,这种反射 (选填“遵循”或“不遵循”)光的反射定律;

(2)如图1所示,夜晚路灯下站着爸爸和小明两人,由于 的原因,地上留下了他们的影子AB和CD,请通过作图确定路灯灯泡S的位置;( )

(3)雨后晴朗的夜晚,为了不踩到地上的积水,人们根据生活,月亮经验判断迎着月光走,地上发亮的是水。这是因为月光照在水面上发生 反射的缘故。请在如图2所示的示意图中作图证明迎着月光走,地上发亮的是水。( )

20.如图所示,水面下发光点A发出一条入射光线经平面镜反射后通过水面的一点B并射入空气,请画出入射光线、反射光线及折射光线的光路图.

( )

四、实验探究题(本题满分35分,共4题)

21.小明同学想测量一辆小车的平均速度,设计了如图所示的实验装置,小车从带刻度尺的斜面上由静止下滑,如图所示。

(1)小车在AC段平均速度vAC= m/s;

(2)如果不小心让小车过了A点才开始计时,则所测AC段的平均速度 (选填“偏大”、“偏小”或“不变”);

(3)由实验看出,小车下滑过程中是在做 直线运动(选填“变速”或“匀速”),下列图象中能正确反映小车在斜面上运动情况的是图 ;

A. B.

C. D.

(4)小车在AC段运动过程中,经过时间tAC中点时的速度为v1,经过路程AC中点时的速度为v2,则v1 v2(选填“>”“<”或“=”);

(5)实验完成后,学习小组分别得到了小车全程的运动速度v3,上半段路程的平均速度为v1和下半程的平均速度v2,v1、v2、v3从大到小依次是: ;

(6)小明发现公路旁每隔一段距离就立着一个标记公里数的里程碑,他想利用里程碑估测自行车的行驶速度。测量步骤如下:

①从某一地点出发,并按下计时器开始计时;

②到达某一个里程碑,记下里程碑上的数值s1、计时器上的时刻t1;

③到达另一个里程碑,记下里程碑上的数值s2、计时器上的时刻t2,则自行车在这两个里程碑之间路段行驶的平均速度v= (用题中物理量符号表示)。

22.在学习演奏小提琴的过程中,小安和小康两位同学发现弦乐器的琴弦发出声音的音调受到很多因素的影响,他们决定对这种现象进行探究,经讨论后提出以下猜想:

猜想一:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的材料有关

猜想二:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的长短有关

猜想三:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的横截面积有关

猜想四:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的松紧程度有关

为了验证以上猜想是否正确。他们找到一些不同规格的琴弦,如表:

编号 琴弦的材料 琴弦的长度/cm 琴张的横截面积mm2 琴弦的松紧程度

1 钢 20 0.3 紧

2 钢 0.5 紧

3 钢 40 0.5 紧

4 尼龙绳 30 0.5 紧

5 尼龙绳 40 0.5 紧

6 尼龙绳 40 0.5 松

(1)为了验证猜想一,应选用 这两根琴弦进行实验;为了验证猜想四,应选用 这两根琴弦进行实验。(两空均填编号)

(2)小康同学选用3、4两根琴弦来进行实验,想验证猜想二,你认为他的做法是 (选填“正确”或“错误”)的,原因是没有

(3)小安同学选用编号为1、2的琴弦进行实验验证了猜想三,则表中缺少的数据应为 cm。

(4)在上述探究实验过程中,总要控制某些因素不变,改变另外一个因素,进而寻找出研究的问题另外一个因素的关系,这种研究方法叫做

(5)通过实验,他们归纳出其他条件相同的情况下,琴弦长度越短,琴弦发出声音的音调越高。在此结论的基础上,他们又做了其它尝试:相同的四个玻璃瓶中装有不等量的水,如图1所示,用一根钢棒敲击四个玻璃瓶发出的声音音调最低的是图 (选填“甲”、“乙”“丙”或“丁”)

(6)在某课外活动中,几位同学也在做这个实验。如图2,他们从左至右依次用嘴吹了个水瓶瓶口,发现音调逐渐变低,请分别用直线画出图2中另外两个瓶子中水位线的大致位置 。

23.如图所示探究光的反射定律的实验:

(1)实验中为了使光线能在纸板上显示出来,方便实验研究,采取的操作是 ;

A.向纸板喷烟

B.使光束贴着纸板射到O点

C.使光束垂直纸板射到O点

(2)图甲中反射角是 度。实验过程中,如果将一束光沿BO射入,反射光线将沿OA方向射出,这表明在反射现象中光路是 ;

(3)为了得到普遍规律,还需要再次测量数据,如果将AO向ON靠近,则OB ON(填“靠近”或“远离”),反射角将 (填“变大”或“变小”);

(4)如图乙,以法线ON为轴线,把纸板F向后缓慢旋转一个角度后,F上 (选填“能”或“不能”)看到反射光线,这表明反射光线、入射光线和法线 (选填“在”或“不在”)同一平面上;

(5)课后,某同学利用同一套实验器材,选择入射角分别为15°、30°、45°的三条光线进行实验,结果得到了不同的数据,如下表所示。经检查,三次实验中各角度的测量值都是准确的,但总结的规律却与光的反射定律相违背。你认为其中的原因应该是 。

次数 入射角 反射角

1 15° 75°

2 30° 60°

3 45° 45°

24.小强同学利用图甲装置探究“平面镜成像的特点”:在水平桌面上铺一张白纸,玻璃板竖直立在白纸上,把一支点燃的蜡烛A放在玻璃板前面,再拿一支外形完全相同、不点燃的蜡烛B在玻璃板后面移动,直到看上去它跟蜡烛A的像完全重合。请根据实验过程回答下列问题:

(1)实验室提供了如下器材:①厚为2mm的茶色玻璃;②厚为5mm的透明玻璃;实验中该选用的玻璃板是 (填写器材前的序号),实验中选用玻璃板而不选用平面镜是为了 ;

(2)将点燃的蜡烛A放在玻璃板前,移动玻璃板后的蜡烛B直至与蜡烛A的像完全重合,记录蜡烛A、蜡烛B的位置。改变蜡烛A的位置,重复上述实验,实验记录如图乙所示。蜡烛A位于2位置时的像在 点(选填“a”或“b”或“c”);蜡烛A由2位置移到3位置,像的大小 ;(选填“变大”、“变小”或“不变”);多次改变蜡烛A的位置并相应移动蜡烛B,蜡烛B均能与蜡烛A的像完全重合,这说明平面镜所成像的大小与物体的大小 ;

(3)把光屏放在玻璃板后,无论如何移动,都不能承接到蜡烛A的像,说明平面镜所成的像是 像;

(4)用直线把每次实验中蜡烛和它的像在纸上的位置连起来,并用刻度尺分别测量它们到平面镜的距离。

(5)实验表明:平面镜所成的像与物体关于镜面 ;

(6)小军另外找了一支蜡烛竖直放在水平桌面的白纸上,点燃蜡烛,观察发现:玻璃板中蜡烛的像偏低且倾斜。分析图丙所示的1、2、3三幅图中,图 是产生以上实验现象的原因。

五、计算题(本题满分15分,共2题)

25.我国高铁总路程位居世界第一,人们出行更加方便快捷。甲、乙两地的距离是800km,动车从甲地8∶30出发开往乙地,途中停靠了几个车站,当日12∶30到达乙地;动车行驶途中以180km/h的速度通过长度为1000m的桥梁,动车全部通过桥梁的时间是28s。求:

(1)若动车全程以设计最高速度250km/h行驶,从甲地开往乙地需要多少小时?

(2)动车从甲地开往乙地实际的平均速度是多少?

(3)动车的长度是多少米?

26.为严惩酒后驾车,公安部出台了2020最新酒驾处罚标准,资料显示:一个人在正常情况下,遇到紧急情况时的反应时间为0.75s,而人饮酒后反应时间会延长,反应距离也将增加,如图所示,酒后驾驶的司机驾车以25m/s的速度匀速行驶,突然发现前方90m处有紧急情况,经过一段反应时间(反应时间内汽车仍以原来的速度行驶)后开始紧急制动刹车,经过3s制动,汽车滑行40m撞倒障碍物后停止。求:

(1)该酒后司机在反应时间内车前行的距离;

(2)从发现情况到完全停止的这段时间内,汽车的平均速度;

(3)若该路段设有如图的交通标志,请计算说明该司机有无涉嫌超速驾驶。

试卷第2页,共11页

1.C

【详解】一名普通中学生正常行走时,单脚迈出时的间距约为0.5m,1“步”的距离最接近1m,故C符合题意,ABD不符合题意。

故选C。

2.C

【详解】AC.升空过程中,以地面为参照物,航天员和飞船与地面之间的位置发生了变化,所以以地面为参照物,航天员是运动的,飞船也是运动的,故A不符合题意;故C符合题意;

B.以飞船为参照物,航天员与飞船的位置没有发生变化,航天员是静止的,故B不符合题意;

D.以发射塔为参照物,飞船远离发射塔,飞船与发射塔位置发生变化,飞船是运动的,故D不符合题意。

故选C。

3.B

【详解】小刘骑电动车的速度为18km/h=5m/s,小韩跑步的速度为4m/s,小王骑自行车出行,他每分钟通过的路程为270m,则小王骑自行车的速度为

所以小刘的速度最大,小韩的速度最小,小王的速度居中,故B正确,ACD错误。

故选B。

4.C

【详解】AC.水中的白云、倒影属于平面镜成像,是由光的反射形成的,故A错误,C正确;

B.我们看到水中的“鱼”,其实看到的是鱼的虚像,是由光的折射形成的,故B错误;

D.波光粼粼是由于水面不平静,光照射到水面后发生了反射造成的,故D错误。

故选C。

5.B

【详解】声光控制灯只有在晚上没有光且有声音时才能发光,且声音达到一定的响度才行。故ACD不符合题意,B符合题意。

故选B。

6.D

【详解】AB.根据,平均速度的计算应为路程和对应时间的比值,前5秒和后4.99秒的路程未知,则无法计算平均速度,故AB错误;

C.100米半决赛过程中,运动员是变速运动,由此可知,前50m所用的时间不一定不等于后50m所用的时间,故C错误;

D.这次百米赛跑中,苏炳添的平均速度为

故D正确。

故选D。

7.B

【详解】根据平面镜成像特点分析,平面镜成像时,像和物大小相等,像和物关于镜面对称,当镜面竖直放置时,吉祥物琮琮所成的像是正立、等大、左右相反的,故ACD不符合题意,B符合题意。

故选B。

8.D

【详解】平面镜的成像特点之一是:“像、物到镜面的距离相等”,利用这一点店内空间在平面镜中形成自己像,这样在视觉效果上会给人一个大空间的感觉。

故选D。

9.B

【详解】A.听到的萧声是由于竹管内空气的振动产生的,故A错误;

B.由于竹管参差不齐,竹管内空气柱的长短不同,振动时声音的音调也就不同,故B正确;

C.萧音在空气中的传播速度是340m/s,故C错误;

D.为了不影响邻居,吹奏排箫时将房间的窗户关闭,这是在传播过程中减弱噪声,故D错误。

故选B。

10.A

【详解】光从空气斜射入水或其它透明介质时,折射角小于入射角;将一束激光射至P点,形成一个光斑,向水槽内慢慢注水,水面逐渐上升,入射光线与水面之间的夹角不变,入射点逐渐向左移动,光在水面处发生折射,由于折射角小于入射角,水槽底部光斑的位置将向左移动。故A符合题意,BCD不符合题意。

故选A。

11.AC

【详解】A.速度和路程与时间均有关,故A错误,符合题意;

B.根据v=,相等的时间内通过的路程越长,速度越大,故B正确,不符合题意;

C.没有控制物体经过的路程,只谈速度和时间的关系是不正确的,故C错误,符合题意;

D.根据v=,路程相等,用时越短,速度越大,故D正确,不符合题意。

故选AC。

12.AB

【详解】A.由图知道,甲振动时偏离中间位置的幅度最小,说明振幅最小,即甲声音的响度最小,故A错误,符合题意;

B.由图知道,相同时间内乙、丙振动的次数不同,频率不相同,则音调不相同,二者的波形相同,则音色相同,故B错误,符合题意;

C.乙和丙振动时偏离中间位置的幅度相同,说明振幅相同,则二者的响度相同,故C正确,不符合题意;

D.甲、乙、丙的振动有规律,丁的振动无规律,因此甲、乙、丙声音为乐音,丁声音为噪声,故D正确,不符合题意。

故选AB。

13.AB

【详解】A.物体发出或反射的光线在同种均匀介质中传播时,穿过小孔后会在小孔后面的屏上成倒立的实像,小孔成像有力地证明了光在同种均匀介质中沿直线传播,故A正确;

B.小孔成像成的是物体的像,与小孔的形状无关,故B正确;

C.保持蜡烛和墙的位置不变,将木板向靠近墙的方向移动,因为成像的大小取决于像到小孔的距离,则木板与小孔距离越小,像也越小,故C错误;

D.蜡烛在墙上成的像是倒立的实像,故D错误。

故选AB。

14.BD

【分析】(1)根据v-t图象读出,在0~4s内,甲、乙速度的变化,从而确定它们的运动状态;

(2)根据图象直接读出t=4s时乙车的速度;

(3)根据横轴和纵轴的含义得出A点的含义;

(4)看被研究的物体与所选的标准,即参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的。

【详解】A.由图象可知,在0~4s内,甲做匀速直线运动,乙做匀加速直线运动,故A错误;

B.根据图象可知,当t=4s时,乙车运动的速度为20m/s,故B正确;

C.根据图象可知,A点表示在2s时甲、乙两车的速度相同,故C错误;

D.根据图象可知,在2~4s内,甲车的速度小于乙车的速度,因此以甲车为参照物,乙车向东运动,故D正确。

故选BD。

【点睛】根据图象或图表探究物质的规律是近两年来出现较多的题目,图象可以使我们建立更多的感性认识,从表象中去探究本质规律,体验知识的形成过程。此题涉及到的知识点较多,综合性很强。

15.AC

【详解】由图可知,∠AOS=60°,所以

∠AOP=90°﹣60°=30°

而∠COP与∠AOP是相等的,根据反射角等于入射角,所以PQ为法线,RS为界面,而折射光线和入射光线分别位于法线两侧,则OB一定为折射光线,AO为入射光线,OC为反射光线;由图可知,折射角要大于入射角,因当光线从水中斜射入空气时,折射角大于入射角;所以这束光线是由水进入空气;即分界面的右侧是空气,故AC正确,BD错误。

故选AC。

16. 长度 时间 B 187.5

【详解】[1]“表木”“准绳”“规矩”主要是测量长度的工具。

[2]圭表、刻漏、沙漏、水运浑天仪等古代器具是测量时间的工具。

[3]由图甲可知,A刻度尺的分度值为0.5cm,B刻度尺的分度值为0.1cm=1mm,以cm做单位,B刻度尺读数是要读到小数点后两位,即木块长度是4.00cm,而A刻度尺的读数是4.0cm,所以小明利用了B刻度尺读数。

[4]停表小盘的分度值是0.5min,指针在“3”和“4”之间读作3min,指针没有超过中线,大盘读小于30s的数,大盘的分度值是0.1s,则大盘指针在7.5s,因此停表读数为

t=3min7.5s=187.5s

17. 4 30

【详解】[1]甲的图像是一条过原点的直线,路程和时间成正比,路程和时间的比值是一个定值,则甲车的速度

;

[2]乙的图像也是一条过原点的直线,路程和时间成正比,路程和时间的比值是一个定值,则乙车的速度

;

甲、乙两辆小车同时、同地向同一方向运动,10s时甲、乙两车之间的距离为

;

[3]丙的图像中,速度不随时间变,是一个定值,其速度大小;则乙、丙所用的时间之比为

.

18. 响度 声源处

【详解】[1][2]响度指声音的强弱或大小,这里的“不要大声喧哗”是指要求声音的响度不要太大,是在声源处减弱噪声。

19. 漫 遵循 光在空气中沿直线传播 镜面

【详解】(1)[1][2]教室里各个位置的同学都能看到黑板上的字,说明光向各个方向反射,这是因为光在黑板上发生漫反射的缘故;漫反射同样遵循光的反射定律。

(2)[3][4]光在空气中沿直线传播,将爸爸和小明的顶端和影子的顶端连接并延长可交于一点S,点S就是光源的位置,如图所示

(3)[5][6]迎着月光走,月光经水面发生镜面反射,进入人的眼睛反射光线多,人感觉水面亮;地面发生漫反射,有很少的光线进入人的眼睛,人感觉地面黑。迎着月光走,地上的水面对月光发生镜面反射,作出月亮关于水面的对称点,即为月亮的像,然后连接月亮的像和人眼,与水面相交于一点,即为入射点,再连接入射点和人眼,即为反射光线,如下图所示

20.

【详解】作出发光点A关于平面镜的对称点,即为像点A′,连接A′B点交平面镜于点O,沿OB画出反射光线,连接AO画出入射光线;OB又斜射到空气和水的界面时,根据光的折射定律:折射光线、入射光线和法线在同一平面内,折射光线与入射光线分居法线两侧,光从水斜射入空气中,折射角大于入射角,据此作图如下:

21. 0.03 偏大 变速 C < v2、v3、v1

【详解】(1)[1]由图可知,刻度尺的分度值为1mm,小车从A点到C点的路程

sAC=10.00cm-1.00cm=9.00cm=0.09m

小车在AC段的运动时间

tAC=15:35:23-15:35:20=3s

则小车在AC段的平均速度

(2)[2]如果小车过了A点才开始计时,则测得AC段的时间偏小,AC段距离为准确值,根据可知,所测AC段的平均速度会偏大。

(3)[3]由实验看出,小车通过前4.00cm,所用时间为2s,通过后5.00cm,所用时间为1s,下滑过程中速度随时间的增加而逐渐变大,即小车做加速直线运动(变速直线运动)。

[4]A.在s—t图像中,小车通过的路程与时间成正比,即小车做匀速运动,故A不符合题意;

B.在s—t图像中,图线是一条平行于时间轴的水平线,表示小车通过的路程不随时间变化,即小车静止,故B不符合题意;

C.在v—t图像中,图线是一条过原点的倾斜直线,表示小车的速度随时间逐渐变大,即小车做加速运动,故C符合题意;

D.在v—t图像中,图线为一条水平线,表示小车运动的速度不随时间变化,即小车做匀速运动,故D不符合题意;

故选C。

(4)[5]小车在下滑过程中做加速运动,即小车的速度越来越大。由图可知,时间tAC的中点在路程AC中点的上方,则小车到达时间tAC中点时未到达路程sAC中点,所以v1

(6)[7]由题意可知,两个里程碑之间路段的路程s=s2-s1,所用时间t=t2-t1,则两个里程碑之间路段行驶的平均速度

22. 3、5 5、6 错误 控制琴弦的材料相同 20 控制变量法 丁

【详解】(1)[1][2]为了验证猜想一,即琴弦发出声音的音调可能与琴弦的材料有关,要控制其它三个因素相同,即琴弦的长度和横截面积、松紧程度相同而材料不同,故应选用3、5这两根琴弦进行实验;为了验证猜想四,应选琴弦的材料、长度和横截面积相同而松紧程度不同的琴弦,故应用5、6这两根琴弦进行实验。

(2)[3][4]为了验证猜想二,即琴弦发出声音的音调可能与琴弦的长短有关,应控制其它三个因素相同,即材料与横截面积、松紧程度相同,只改变长度大小,故应选用4、5这两根琴弦进行实验,故小康同学选用3、4两根琴弦来进行实验这种做法是错误的,原因是没有控制琴弦的材料相同。

(3)[5]为了验证猜想三,即琴弦发出声音的音调可能与琴弦的横截面积有关,应控制材料与长度、松紧程度相同,故小明选用编号为1、2的琴弦进行实验,则表中缺少的数据应为20。

(4)[6]在上述探究实验过程中研究问题的方法是控制变量法。

(5)[7]敲击玻璃瓶时,声音是由玻璃瓶和水振动产生的,装不同水量的玻璃瓶子振动频率不同,从左往右瓶内水的质量逐渐增多,因此振动频率变小,从左往右音调变低,故音调最低的是丁。

(6)[8]用嘴吹水瓶时,声音是由瓶内的空气中振动发声的,从左至右音调逐渐变低,说明自左往右瓶内的空气中越长,即水越少,故可以作图如下:

23. B 40 可逆

靠近 变小 不能 在 见解析

【详解】(1)[1]为了能够在纸板上显示光路,则应让光在纸板上发生反射,因此实验时应使光束贴着纸板射到O点,故B符合题意,AC不符合题意。

故选B。

(2)[2]由光的反射定律可知,反射角等于入射角,图甲中入射光线与镜面的夹角为50°,则入射角为40°,反射角为40°。

[3]当光逆着原来的反射光线入射时,反射光线也逆着原来的入射光线反射出去,则将一束光贴着纸板F沿BO射到O点,光将沿图中的OA方向射出,这说明在反射现象中光路是可逆的。

(3)[4][5]为了得到普遍规律,还需要再次测量数据,如果将AO向ON靠近,入射角变小,由于反射角等于入射角,则反射角也变小,即OB靠近ON。

(4)[6][7]若将F板向后折转一定的角度,F板不在入射光线与法线的平面上,在F板上不能看到反射光,由此说明反射光线、入射光线、法线在同一个平面内。

(5)[8]由反射定律可知,反射角等于入射角,反射角是反射光线与法线的夹角,入射角是入射光线与法线的夹角,当入射角分别为15°、30°、45°时,反射光线与法线的夹角即反射角也应分别是15°、30°、45°,不是75°、60°、45°,而此时75°,60°,45°正好是反射光线与镜面的夹角,因此其原因是将镜面与反射光线的夹角当作了反射角。

24. ① 便于确定像的位置 c 不变 相等 虚 对称 3

【详解】(1)[1]由于玻璃板前后两个表面都会反射成像,如果玻璃板太厚,两个像距离较远,会影响实验中的观察,因此需要选薄的玻璃板,选茶色玻璃板可以减少环境中光线对观察的影响,②不符合题意,①符合题意。

故选①。

[2]对比平面镜,玻璃板可以成像也可以透光,便于确定像的位置。

(2)[3]像到平面镜的距离等于物体到平面镜的距离,因此在蜡烛A位于2位置时,像会在c点。

[4]平面镜成像中,像永远是与物体等大的,因此移动位置,物体的大小不变,像的大小不变。

[5]多次改变蜡烛A的位置并相应移动蜡烛B,蜡烛B均能与蜡烛A的像完全重合,这说明平面镜所成像的大小与物体的大小相等。

(3)[6]把光屏放在玻璃板后,无论如何移动,都不能承接到蜡烛A的像,说明平面镜所成的像是虚像。

(5)[7]由平面镜成像特点可知平面镜所成的像与物体到平面镜的距离相等,且连线与平面镜垂直,即平面镜所成的像与物体关于镜面对称。

(6)[8]由图可知,图1玻璃板竖直放置,不会出现象偏低的情况,图2和图3玻璃板没有竖直放置,由蜡烛A关于玻璃板的对称点可知,图2玻璃板中蜡烛A的像偏高且倾斜,图3玻璃板中蜡烛A的像偏低且倾斜。

25.(1)3.2小时;(2)200km/h;(3)400米

【详解】解:(1)已知甲、乙两地之间的路程s=800km,动车最高速度v=250km/h,从甲地到乙地需要的时间

(2)从甲地到乙地的实际时间

t′=12∶30﹣8∶30=4h

则动车从甲地开往乙地实际的平均速度

(3)已知动车通过桥的速度

v″=180km/h=50m/s

动车完全通过桥的路程

s″=v″t″=50m/s×28s=1400m

则动车的长

L车=s″﹣L桥=1400m﹣1000m=400m

答:(1)从甲地开往乙地需要3.2小时;

(2)动车从甲地开往乙地实际的平均速度是200km/h;

(3)动车的长度是400米。

26.(1)50m;(2)64.8km/h;(3)该司机涉嫌超速驾驶

【详解】解:(1)该酒后司机在反应时间内车前行的距离

s1=90m-40m=50m

(2)司机的反应时间

从发现情况到完全停止的总时间

t=t1+t2=2s+3s=5s

汽车的平均速度

(3)司机在反应时间内的车速v1=25m/s,即90km/h,由图中可知,该路段限速80km/h<90km/h,所以该司机属超速驾驶。

答:(1)该酒后司机在反应时间内车前行的距离为50m;

(2)从发现情况到完全停止的这段时间内,汽车的平均速度为64.8km/h;

(3)该司机属超速驾驶。

答案第10页,共11页

答案第11页,共11页

同课章节目录