1.2.1构造原理与元素周期表 课件(共51张PPT) 2023-2024学年高二化学人教版(2019)选择性必修2

文档属性

| 名称 | 1.2.1构造原理与元素周期表 课件(共51张PPT) 2023-2024学年高二化学人教版(2019)选择性必修2 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

第二节 原子结构与元素性质

第1、2课时 构造原理与元素周期表

元素周期律

原子半径 电离能 电负性

周期

短周期

长周期

第1周期:2 种元素

第2周期:8 种元素

第3周期:8 种元素

第4周期:18 种元素

第5周期:18 种元素

第6周期:32 种元素

第7周期:32种元素

镧系元素共15 种元素

锕系元素共15 种元素

(横行)

周期序数 = 电子层数

三短四长

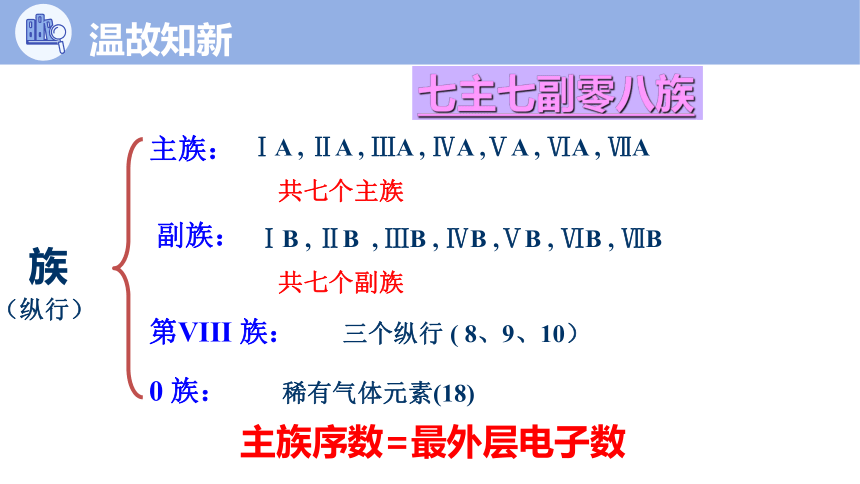

温故知新

族

主族:

副族:

ⅠA , ⅡA , ⅢA , ⅣA ,ⅤA , ⅥA , ⅦA

第VIII 族:

稀有气体元素(18)

主族序数=最外层电子数

(纵行)

0 族:

共七个主族

ⅠB , ⅡB , ⅢB , ⅣB ,ⅤB , ⅥB , ⅦB

共七个副族

三个纵行 ( 8、9、10)

七主七副零八族

温故知新

元素周期系和元素周期表

1.元素周期系

(1)含义:元素按其原子核电荷数递增排列的序列称为元素周期系。

(2)原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子数。

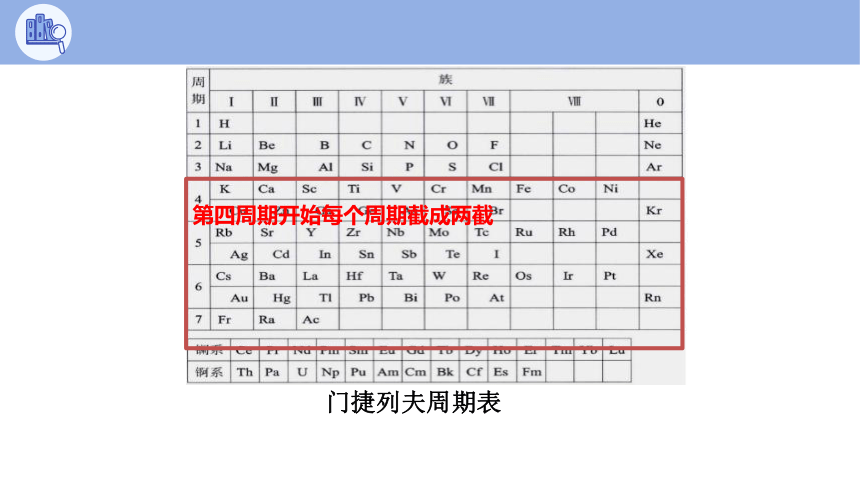

2.元素周期表

呈现元素周期系的表格

门捷列夫周期表

第四周期开始每个周期截成两截

… … …

H … He

Li Be B C N O F Ne

Na Mg Al Si P S Cl Ar

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Rb Sr Y Zr Nb Mo … Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Cs Ba La Ce Nd Pr … … Sm Eu Gd Tb Ho Er Tm Yb … … Ta W … Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi … … …

… Ra Laα Th … … … … … U … … … … Ac … … … … … … … … … … … … Pbα Biα Teα … …

维尔纳的特长式周期表

1905年,配位化学鼻祖维尔纳制做了一张周期表称为特长式周期表

波尔元素周期表

1922年,玻尔也绘制了一张元素周期表,玻尔已经开始用原子结构来解释元素周期系

有重要历史意义的周期表

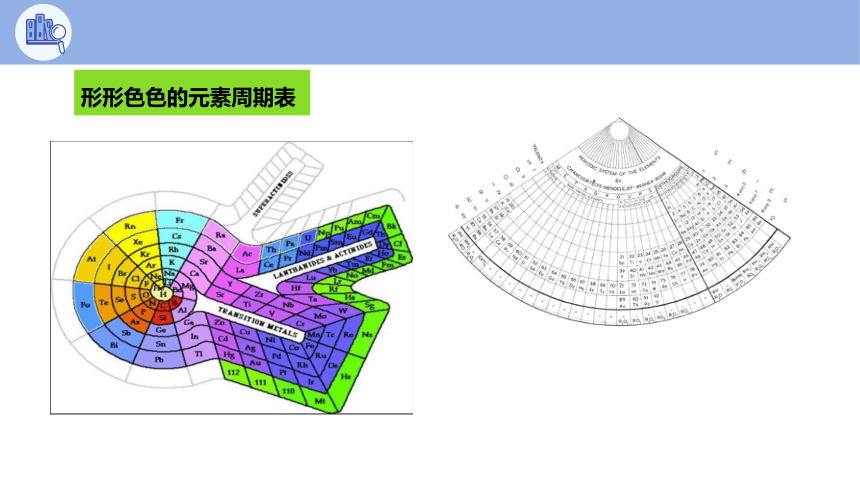

形形色色的元素周期表

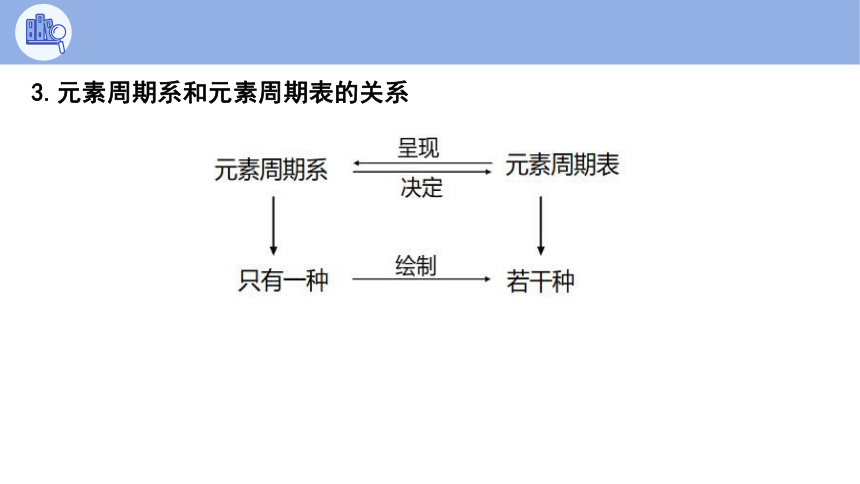

3.元素周期系和元素周期表的关系

思考

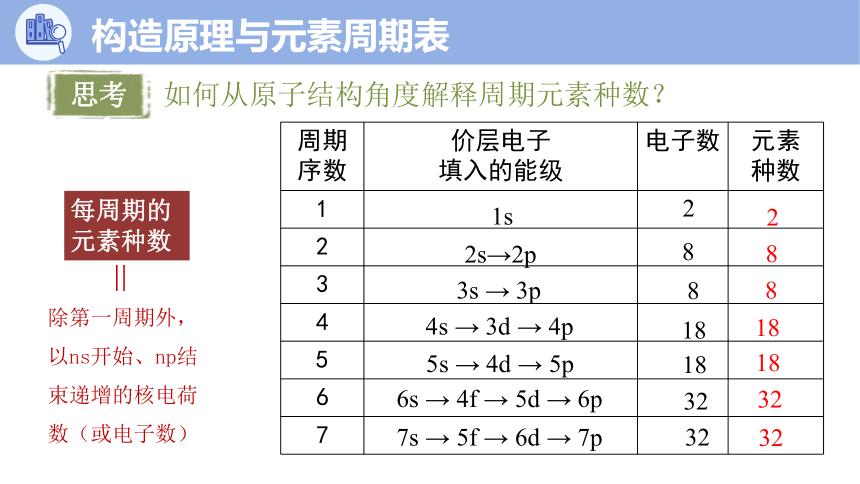

如何从原子结构角度解释周期元素种数?

周期 序数 价层电子 填入的能级 电子数 元素

种数

1

2

3

4

5

6

7

1s

2s→2p

3s → 3p

4s → 3d → 4p

5s → 4d → 5p

6s → 4f → 5d → 6p

7s → 5f → 6d → 7p

2

8

8

18

18

32

32

2

8

8

18

18

32

32

每周期的元素种数

=

除第一周期外,以ns开始、np结束递增的核电荷数(或电子数)

构造原理与元素周期表

构造原理与元素周期表

周期 IA 族元素 0族元素

原子序数 电子排布式 原子序数 电子排布式

一

二

三

四

五

六

1

3

11

19

37

55

1s1

[He] 2s1

[Ne] 3s1

[Ar] 4s1

[Kr]5s1

[Xe]6s1

2

10

18

36

54

86

1s2

1s2 2s2 2p6

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s24p6

1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s24p6 4d105s25p6

1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s24p6 4d105s25p64f145d106s26p6

随着元素原子核电荷数递增,每到出现碱金属,就开始建立一个新的周期,并开始新的能层,随后最外层上的电子数逐渐增多,最后达到8个电子,以稀有气体结束,形成一个完整的周期。

1s1

2s1

3s1

4s1

1s2

2s2

3s2

4s2

2s2

2p6

3s2

3p6

4s2

4p6

2s2

2p1

2s2

2p2

2s2

2p3

2s2

2p4

2s2

2p5

3s2

3p1

3s2

3p2

3s2

3p3

3s2

3p4

3s2

3p5

4s2

4p1

4s2

4p2

4s2

4p3

4s2

4p4

4s2

4p5

3d1

4s2

3d2

4s2

3d3

4s2

3d54s1

3d5

4s2

3d6

4s2

3d7

4s2

3d8

4s2

3d10

4s1

3d10

4s2

活动1

结合构造原理,请同学们写出1~36号元素的基态原子的价层电子排布式。

Cr

Cu

再探元素周期表

周期序数 = 电子层数= 基态原子的能层数

族 价层电子排布 价层电子数 最高正价 区

ⅠA ⅡA

ⅢA~ⅦA

0族

ⅠB

ⅡB

ⅢB~ⅦB

Ⅷ

主族序数 ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA

价电子排布

探究原子核外电子排布与族的关系

ns1

ns2

ns2np1

ns2np2

ns2np3

ns2np4

ns2np5

①主族元素

主族序数=最外层电子数=价层电子数

ns1~2或ns2np1~5

② 0族元素

各族元素价电子的排布特点:

He为1s2,其他为ns2np6

再探元素周期表

③过渡元素

(以第四周期为例观察)

族 价层电子排布通式

Ⅰ B

Ⅱ B

Ⅲ B

Ⅳ B

Ⅴ B

Ⅵ B

Ⅶ B

Ⅷ

(n-1)d1ns2

(n-1)d2ns2

(n-1)d3ns2

(n-1)d5ns1

(n-1)d5ns2

(n-1)d6~8ns2

(n-1)d10ns1

(n-1)d10ns2

ⅢB-ⅦB:

价层电子数= 副族序数

第Ⅷ族族序数=该族第1列元素的价层电子数

ⅠB-ⅡB:

副族序数 =

最外层电子数

各族元素价电子的排布特点:

(n-1)d1~10 ns1~2

钯为4d10除外

再探元素周期表

族 价层电子排布 价层电子数 最高正价 区

ⅠA ⅡA ns1-2 主族序数 主族序数(O、F除外) S

ⅢA~ⅦA ns2np1-6 p

0族 2,8 -----

ⅠB (n-1)d10ns1 11 >1 ds

ⅡB (n-1)d10ns2 12 族序数

ⅢB~ⅦB (n-1)d1-9ns1-2 族序数 d

f区(镧系,锕系)

Ⅷ 8,9,10 <8

1、下列各元素是主族元素还是副族元素?位于周期表的第几周期和哪个族?属于哪个区?

(课本29页第9题)

(1)1s22s22p63s23p5

(2)[Kr]4d105s25p2

(3)[Ar]3d34s2

(4)[Ar]3d104s1

(5)[Ar]4s1

主族

主族

副族

主族

副族

第三周期第ⅦA族

p区

第五周期第ⅣA族

p区

第四周期第ⅤB族

d区

第四周期第ⅠB族

ds区

第四周期第ⅠA族

s区

评价任务

探究原子核外电子排布与分区的关系

s区

ns1~2

p区

ns2np1~6

d区

(n-1)d1~9 ns1~2

钯为4d10除外

ds区

(n-1)d10ns1~2

f区 (n-2)f0~14(n-2)d0~2ns2

f区

以最后填入的电子的能级符号作为该区的符号。

再探元素周期表

半金属或类金属

由于元素金属性和非金属性间没严格的界限,处于非金属三角边缘的元素既能表现出一定的金属性、又能表现出一定的非金属性,因此被称为半金属或类金属。

金属元素和非金属元素的分区:

再探元素周期表

对角线规则:

对角线规则是从相关元素及其化合物的许多性质中总结出来的经验规则,不是定理。

再探元素周期表

(1)在元素周期表中,某些主族元素与右下方的主族元素(如图)的有些性质是相似的(如锂和镁在过量的氧气中燃烧均生成正常氧化物,而不是过氧化物),这种相似性被称为对角线规则。

(2)处于“对角线”位置的元素,它们的性质具有相似性。

复习回顾

1.元素周期律:

元素的性质随元素原子的核电荷数递增发生周期性递变。

2.实质:

元素原子核外电子排布的周期性变化。

1.元素化合价的周期性变化:

①同周期元素化合价:+1 → +7 ; -4 → -1 → 0。

②除O、F外,元素的最高正价=最外层电子数=主族序数。

③最高正价 +︱最低负价 ︱= 8

④金属元素无负价,氟无正价,氧无最高正价 。

2.元素金属性和非金属性的周期性变化

1

B

Al

Si

Ge

As

Sb

Te

2

3

4

5

6

7

ⅠA

ⅡA

ⅢA

ⅣA

ⅤA

ⅥA

ⅦA

0

Po

At

非金属性逐渐增强

金属性逐渐减弱

金属性逐渐增强

非金属区

金属区

0

族

元

素

最强

非金属性逐渐减弱

最强

原子半径

1.影响原子半径大小的因素

(1)电子的能层数:电子的能层越多,电子之间的排斥作用使原子半径增大。

(2)核电荷数:核电荷数越大,核对电子的吸引作用就越大,使原子半径减小。

这两个因素综合的结果使原子半径呈现周期性的递变。

2.原子半径的递变规律

(1)同周期:从左到右,核电荷数越大,原子半径越小。

(2)同主族:从上到下,核电荷数越大,原子半径越大。

3.粒子半径比较的一般思路

(1)“一层”:先看能层数,能层数越多,一般微粒半径越大。

(2)“二核”:若能层数相同,则看核电荷数,核电荷数越大,微粒半径越小。

(3)“三电子”:若能层数、核电荷数均相同,则看核外电子数,电子数多的半径大。

(1)同种元素的离子半径:阴离子大于原子,原子大于阳离子,低价阳离子大于高价阳离子。例如:r(Cl-) r(Cl),r(Fe) r(Fe2+) r(Fe3+)。

(2)能层结构相同的离子:核电荷数越大,半径越小。例如:r(O2-)___

r(F-) r(Na+) r(Mg2+) r(Al3+)。

(3)带相同电荷的离子:能层数越多,半径越大。例如:r(Li+) r(Na+)

r(K+) r(Rb+) r(Cs+),r(O2-) r(S2-) r(Se2-) r(Te2-)。

(4)核电荷数、能层数均不同的离子:可选一种离子参照比较。例如:比较r(K+)与r(Mg2+),可选r(Na+)为参照,r(K+) r(Na+) r(Mg2+)。

>

>

>

>

>

>

>

<

<

<

<

<

<

<

>

>

电离能

气态基态原子失去一个电子转化为气态基态正离子所需要的最低能量叫做第一电离能。

M(g)=M+(g)+e- I1(第一电离能)

M+(g)=M2+(g)+e- I2(第二电离能)

…… ……

表示方法:

1、电离能

用符号 I1 表示,单位:kJ /mol 。

电离能

2)规律

同主族:从上到下,元素的第一电离能整体趋势_____。

减小

电离能

2)规律

同周期:从左到右,元素的第一电离能整体趋势_____。

增大

ⅠA族元素第一电离能最低,

零族元素第一电离能最高。

电离能

为什么B、Al、O、S等元素的电离能比它们左边的元素的电离能要低,而使Li~Ne和Na~Ar的电离能曲线呈现锯齿状变化?(从电子排布式分析)

电离能

Be:1s22s2

B:1s22s22p1

Mg:1s22s22p63s2

Al:1s22s22p63s23p1

失去的电子是np能级的,该能级的能量比左边的ns能级的能量高,则不稳定,容易失去电子,第一电离能较低。

B和Al第一电离能:

电离能

N:1s22s22p3

O:1s22s22p4

P:1s22s22p63s23p3

S:1s22s22p63s23p4

N和P的电子排布:

半充满状态,比较稳定,难失去电子,第一电离能较高。

电离能

③每周期:第一种元素(氢和碱金属)的第一电离能最小。

④每周期:最后一种元素(稀有气体)的第一电离能最大。

①同主族:从上到下元素的第一电离能整体趋势变小。

②同周期:从左到右元素的第一电离能整体趋势变大。

ⅡA>ⅢA ;ⅤA>ⅥA

反常:

电离能的递变规律

金属活泼性越强,I1越小。

跨越不同能层失去电子时,电离能出现突跃,可据此判断原子价层电子数,推测其最高化合价。

课本P24

随着电子的逐个失去,阳离子所带的正电荷数越来越多,再要失去一个电子需克服的电性引力也越来越大,消耗的能量也越来越多,导致原子的逐级电离能越来越大。

当相邻逐级电离能突然变大时,说明失去的电子所在电子层发生了变化

电离能与化合价的联系

4066

Na(g) Na+(g) + e-

Na+(g) Na2+(g) + e-

1s22s22p63s1

1s22s22p6

1s22s22p6

1s22s22p5

跨越不同能层失去电子时,电离能出现突跃,可据此判断原子价层电子数,推测其最高化合价。

电离能与化合价的联系

713

6282

Mg(g) Mg+(g) + e-

1s22s22p63s2

1s22s22p63s1

Mg+(g) Mg2+(g) + e-

1s22s22p63s1

1s22s22p6

Mg2+(g) Mg3+(g) + e-

1s22s22p6

1s22s22p5

难

当相邻逐级电离能突然变大时,说明失去的电子所在电子层发生了变化

电离能与化合价的联系

1239

928

8830

Al(g) Al+(g) + e-

1s22s22p63s23p1

1s22s22p63s2

Al+(g) Al2+(g) + e-

1s22s22p63s2

1s22s22p63s1

Al2+(g) Al3+(g) + e-

1s22s22p63s1

1s22s22p6

难

1s22s22p6

1s22s22p5

Al3+(g) Al4+(g) + e-

1.判断元素金属性的强弱

规律:若某元素的In+1 In,则该元素的常见化合价为+n价。

2. 判断元素的化合价(I1、I2……表示各级电离能)

钠元素I2 I1,其常见化合价为+1价

多电子原子元素的电离能出现突变时,电子层数就有可能发生变化。

3.判断核外电子的分层排布情况

3 电离能的应用

如Al:I1 < I2<I3 I4 ,表明Al原子易失去3个电子形成+3价阳离子。

一般地,I1越大,元素的非金属性越强;I1越小,元素的金属性越强。

同周期元素从左向右,元素的第一电离能并不是逐渐增大的,当能量相同的原子轨道在全空、半充满和全充满状态时,第一电离能就会反常的大,如I1(N)>I1(O),I1(Mg)>I1(Al)。

4. 反映元素原子的核外电子排布特点

3 电离能的应用

1.正误判断

(1)第一电离能越大的原子失电子的能力越强( )

(2)第三周期所含元素中钠的第一电离能最小( )

(3)铝的第一电离能比镁的第一电离能大( )

(4)H的第一电离能大于C的第一电离能( )

(5)在所有元素中,氟的第一电离能最大( )

(6)同一周期中,主族元素原子的第一电离能从左到右越来越大( )

(7)同一周期典型金属元素的第一电离能总是小于典型非金属元素的第一电离能( )

×

√

×

√

×

×

√

1.键合电子:

元素相互化合时,原子中用于形成化学键的电子称为键合电子。

2电负性:

用来描述不同元素的原子对键合电子吸引力的大小。电负性越大的原子,对键合电子的吸引力越大。

3.电负性大小的标准:

以氟的电负性为4.0和锂的电负性为1.0作为相对标准,得出各元素的电负性。电负性是相对值,没单位。

电负性

4.递变规律

(1)同周期元素从左到右,元素的电负性逐渐增大。

(2)同主族元素从上到下,元素的电负性逐渐减小。

(3)金属元素的电负性较小,非金属元素的电负性较大。

5.应用

(1)判断元素的金属性和非金属性强弱

①金属元素的电负性一般小于1.8,非金属元素的电负性一般大于1.8,而位于非金属三角区边界的“类金属”(如锗、锑等)的电负性则在1.8左右,它们既有金属性,又有非金属性。

②金属元素的电负性越小,金属元素越活泼;非金属元素的电负性越大,非金属元素越活泼。

(2)判断元素的化合价

①电负性数值小的元素在化合物中吸引电子的能力弱,元素的化合价为正值。

②电负性数值大的元素在化合物中吸引电子的能力强,元素的化合价为负值。

(3)判断化合物的类型

HCl、 AlCl3、BeCl2

特别提醒 电负性之差大于1.7的元素不一定都形成离子化合物,HF。

(4)判断化学键的极性强弱

电负性相差越大的共价键,共用电子对偏向电负性大的原子趋势越大,键的极性越强。如极性:H—F>H—Cl>H—Br>H—I。

(5)解释对角线规则

在元素周期表中,某些主族元素与右下方的主族元素的有些性质是相似的,被称为“对角线规则”。对角线相似是由于它们的电负性相近的缘故。

电负性与第一电离能的关系

同周期(从左至右) 同主族

元素原子的最外层电子排布 ns1→ns2np6 相同

元素化合价 +1→+7(O、F除外) -4 →-1 →0 相同

元素金属性 非金属性 减弱 增强 增强

减弱

原子半径 减小 增大

电离能 增大趋势 减小

电负性 增大 减小趋势

电负性用于衡量原子吸引键合电子的能力,电负性大的原子吸引电子的能力强,所以一般来说,电负性大的原子对应元素的第一电离能也大。

元素周期律

原子半径

电离能

同周期:从左到右,元素的第一电离能整体趋势_____。

增大

ⅡA>ⅢA ;ⅤA>ⅥA

同主族:从上到下,元素的第一电离能整体趋势_____。

减小

元素的逐级电离能越来越大

同周期:从左→右,原子半径逐渐 。

同主族:从上→下,原子半径逐渐 。

增大

减小

影响因素

1)电子的能层数

2)核电荷数

总结:同周期、同主族元素性质的递变规律

相同

增加

相同

减弱

增强

增强

减弱

增强

减弱

减弱

增强

增强

减弱

减弱

增强

增强

减弱

增大

减小

变大

变小

>

>

第二节 原子结构与元素性质

第1、2课时 构造原理与元素周期表

元素周期律

原子半径 电离能 电负性

周期

短周期

长周期

第1周期:2 种元素

第2周期:8 种元素

第3周期:8 种元素

第4周期:18 种元素

第5周期:18 种元素

第6周期:32 种元素

第7周期:32种元素

镧系元素共15 种元素

锕系元素共15 种元素

(横行)

周期序数 = 电子层数

三短四长

温故知新

族

主族:

副族:

ⅠA , ⅡA , ⅢA , ⅣA ,ⅤA , ⅥA , ⅦA

第VIII 族:

稀有气体元素(18)

主族序数=最外层电子数

(纵行)

0 族:

共七个主族

ⅠB , ⅡB , ⅢB , ⅣB ,ⅤB , ⅥB , ⅦB

共七个副族

三个纵行 ( 8、9、10)

七主七副零八族

温故知新

元素周期系和元素周期表

1.元素周期系

(1)含义:元素按其原子核电荷数递增排列的序列称为元素周期系。

(2)原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子数。

2.元素周期表

呈现元素周期系的表格

门捷列夫周期表

第四周期开始每个周期截成两截

… … …

H … He

Li Be B C N O F Ne

Na Mg Al Si P S Cl Ar

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Rb Sr Y Zr Nb Mo … Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Cs Ba La Ce Nd Pr … … Sm Eu Gd Tb Ho Er Tm Yb … … Ta W … Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi … … …

… Ra Laα Th … … … … … U … … … … Ac … … … … … … … … … … … … Pbα Biα Teα … …

维尔纳的特长式周期表

1905年,配位化学鼻祖维尔纳制做了一张周期表称为特长式周期表

波尔元素周期表

1922年,玻尔也绘制了一张元素周期表,玻尔已经开始用原子结构来解释元素周期系

有重要历史意义的周期表

形形色色的元素周期表

3.元素周期系和元素周期表的关系

思考

如何从原子结构角度解释周期元素种数?

周期 序数 价层电子 填入的能级 电子数 元素

种数

1

2

3

4

5

6

7

1s

2s→2p

3s → 3p

4s → 3d → 4p

5s → 4d → 5p

6s → 4f → 5d → 6p

7s → 5f → 6d → 7p

2

8

8

18

18

32

32

2

8

8

18

18

32

32

每周期的元素种数

=

除第一周期外,以ns开始、np结束递增的核电荷数(或电子数)

构造原理与元素周期表

构造原理与元素周期表

周期 IA 族元素 0族元素

原子序数 电子排布式 原子序数 电子排布式

一

二

三

四

五

六

1

3

11

19

37

55

1s1

[He] 2s1

[Ne] 3s1

[Ar] 4s1

[Kr]5s1

[Xe]6s1

2

10

18

36

54

86

1s2

1s2 2s2 2p6

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s24p6

1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s24p6 4d105s25p6

1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s24p6 4d105s25p64f145d106s26p6

随着元素原子核电荷数递增,每到出现碱金属,就开始建立一个新的周期,并开始新的能层,随后最外层上的电子数逐渐增多,最后达到8个电子,以稀有气体结束,形成一个完整的周期。

1s1

2s1

3s1

4s1

1s2

2s2

3s2

4s2

2s2

2p6

3s2

3p6

4s2

4p6

2s2

2p1

2s2

2p2

2s2

2p3

2s2

2p4

2s2

2p5

3s2

3p1

3s2

3p2

3s2

3p3

3s2

3p4

3s2

3p5

4s2

4p1

4s2

4p2

4s2

4p3

4s2

4p4

4s2

4p5

3d1

4s2

3d2

4s2

3d3

4s2

3d54s1

3d5

4s2

3d6

4s2

3d7

4s2

3d8

4s2

3d10

4s1

3d10

4s2

活动1

结合构造原理,请同学们写出1~36号元素的基态原子的价层电子排布式。

Cr

Cu

再探元素周期表

周期序数 = 电子层数= 基态原子的能层数

族 价层电子排布 价层电子数 最高正价 区

ⅠA ⅡA

ⅢA~ⅦA

0族

ⅠB

ⅡB

ⅢB~ⅦB

Ⅷ

主族序数 ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA

价电子排布

探究原子核外电子排布与族的关系

ns1

ns2

ns2np1

ns2np2

ns2np3

ns2np4

ns2np5

①主族元素

主族序数=最外层电子数=价层电子数

ns1~2或ns2np1~5

② 0族元素

各族元素价电子的排布特点:

He为1s2,其他为ns2np6

再探元素周期表

③过渡元素

(以第四周期为例观察)

族 价层电子排布通式

Ⅰ B

Ⅱ B

Ⅲ B

Ⅳ B

Ⅴ B

Ⅵ B

Ⅶ B

Ⅷ

(n-1)d1ns2

(n-1)d2ns2

(n-1)d3ns2

(n-1)d5ns1

(n-1)d5ns2

(n-1)d6~8ns2

(n-1)d10ns1

(n-1)d10ns2

ⅢB-ⅦB:

价层电子数= 副族序数

第Ⅷ族族序数=该族第1列元素的价层电子数

ⅠB-ⅡB:

副族序数 =

最外层电子数

各族元素价电子的排布特点:

(n-1)d1~10 ns1~2

钯为4d10除外

再探元素周期表

族 价层电子排布 价层电子数 最高正价 区

ⅠA ⅡA ns1-2 主族序数 主族序数(O、F除外) S

ⅢA~ⅦA ns2np1-6 p

0族 2,8 -----

ⅠB (n-1)d10ns1 11 >1 ds

ⅡB (n-1)d10ns2 12 族序数

ⅢB~ⅦB (n-1)d1-9ns1-2 族序数 d

f区(镧系,锕系)

Ⅷ 8,9,10 <8

1、下列各元素是主族元素还是副族元素?位于周期表的第几周期和哪个族?属于哪个区?

(课本29页第9题)

(1)1s22s22p63s23p5

(2)[Kr]4d105s25p2

(3)[Ar]3d34s2

(4)[Ar]3d104s1

(5)[Ar]4s1

主族

主族

副族

主族

副族

第三周期第ⅦA族

p区

第五周期第ⅣA族

p区

第四周期第ⅤB族

d区

第四周期第ⅠB族

ds区

第四周期第ⅠA族

s区

评价任务

探究原子核外电子排布与分区的关系

s区

ns1~2

p区

ns2np1~6

d区

(n-1)d1~9 ns1~2

钯为4d10除外

ds区

(n-1)d10ns1~2

f区 (n-2)f0~14(n-2)d0~2ns2

f区

以最后填入的电子的能级符号作为该区的符号。

再探元素周期表

半金属或类金属

由于元素金属性和非金属性间没严格的界限,处于非金属三角边缘的元素既能表现出一定的金属性、又能表现出一定的非金属性,因此被称为半金属或类金属。

金属元素和非金属元素的分区:

再探元素周期表

对角线规则:

对角线规则是从相关元素及其化合物的许多性质中总结出来的经验规则,不是定理。

再探元素周期表

(1)在元素周期表中,某些主族元素与右下方的主族元素(如图)的有些性质是相似的(如锂和镁在过量的氧气中燃烧均生成正常氧化物,而不是过氧化物),这种相似性被称为对角线规则。

(2)处于“对角线”位置的元素,它们的性质具有相似性。

复习回顾

1.元素周期律:

元素的性质随元素原子的核电荷数递增发生周期性递变。

2.实质:

元素原子核外电子排布的周期性变化。

1.元素化合价的周期性变化:

①同周期元素化合价:+1 → +7 ; -4 → -1 → 0。

②除O、F外,元素的最高正价=最外层电子数=主族序数。

③最高正价 +︱最低负价 ︱= 8

④金属元素无负价,氟无正价,氧无最高正价 。

2.元素金属性和非金属性的周期性变化

1

B

Al

Si

Ge

As

Sb

Te

2

3

4

5

6

7

ⅠA

ⅡA

ⅢA

ⅣA

ⅤA

ⅥA

ⅦA

0

Po

At

非金属性逐渐增强

金属性逐渐减弱

金属性逐渐增强

非金属区

金属区

0

族

元

素

最强

非金属性逐渐减弱

最强

原子半径

1.影响原子半径大小的因素

(1)电子的能层数:电子的能层越多,电子之间的排斥作用使原子半径增大。

(2)核电荷数:核电荷数越大,核对电子的吸引作用就越大,使原子半径减小。

这两个因素综合的结果使原子半径呈现周期性的递变。

2.原子半径的递变规律

(1)同周期:从左到右,核电荷数越大,原子半径越小。

(2)同主族:从上到下,核电荷数越大,原子半径越大。

3.粒子半径比较的一般思路

(1)“一层”:先看能层数,能层数越多,一般微粒半径越大。

(2)“二核”:若能层数相同,则看核电荷数,核电荷数越大,微粒半径越小。

(3)“三电子”:若能层数、核电荷数均相同,则看核外电子数,电子数多的半径大。

(1)同种元素的离子半径:阴离子大于原子,原子大于阳离子,低价阳离子大于高价阳离子。例如:r(Cl-) r(Cl),r(Fe) r(Fe2+) r(Fe3+)。

(2)能层结构相同的离子:核电荷数越大,半径越小。例如:r(O2-)___

r(F-) r(Na+) r(Mg2+) r(Al3+)。

(3)带相同电荷的离子:能层数越多,半径越大。例如:r(Li+) r(Na+)

r(K+) r(Rb+) r(Cs+),r(O2-) r(S2-) r(Se2-) r(Te2-)。

(4)核电荷数、能层数均不同的离子:可选一种离子参照比较。例如:比较r(K+)与r(Mg2+),可选r(Na+)为参照,r(K+) r(Na+) r(Mg2+)。

>

>

>

>

>

>

>

<

<

<

<

<

<

<

>

>

电离能

气态基态原子失去一个电子转化为气态基态正离子所需要的最低能量叫做第一电离能。

M(g)=M+(g)+e- I1(第一电离能)

M+(g)=M2+(g)+e- I2(第二电离能)

…… ……

表示方法:

1、电离能

用符号 I1 表示,单位:kJ /mol 。

电离能

2)规律

同主族:从上到下,元素的第一电离能整体趋势_____。

减小

电离能

2)规律

同周期:从左到右,元素的第一电离能整体趋势_____。

增大

ⅠA族元素第一电离能最低,

零族元素第一电离能最高。

电离能

为什么B、Al、O、S等元素的电离能比它们左边的元素的电离能要低,而使Li~Ne和Na~Ar的电离能曲线呈现锯齿状变化?(从电子排布式分析)

电离能

Be:1s22s2

B:1s22s22p1

Mg:1s22s22p63s2

Al:1s22s22p63s23p1

失去的电子是np能级的,该能级的能量比左边的ns能级的能量高,则不稳定,容易失去电子,第一电离能较低。

B和Al第一电离能:

电离能

N:1s22s22p3

O:1s22s22p4

P:1s22s22p63s23p3

S:1s22s22p63s23p4

N和P的电子排布:

半充满状态,比较稳定,难失去电子,第一电离能较高。

电离能

③每周期:第一种元素(氢和碱金属)的第一电离能最小。

④每周期:最后一种元素(稀有气体)的第一电离能最大。

①同主族:从上到下元素的第一电离能整体趋势变小。

②同周期:从左到右元素的第一电离能整体趋势变大。

ⅡA>ⅢA ;ⅤA>ⅥA

反常:

电离能的递变规律

金属活泼性越强,I1越小。

跨越不同能层失去电子时,电离能出现突跃,可据此判断原子价层电子数,推测其最高化合价。

课本P24

随着电子的逐个失去,阳离子所带的正电荷数越来越多,再要失去一个电子需克服的电性引力也越来越大,消耗的能量也越来越多,导致原子的逐级电离能越来越大。

当相邻逐级电离能突然变大时,说明失去的电子所在电子层发生了变化

电离能与化合价的联系

4066

Na(g) Na+(g) + e-

Na+(g) Na2+(g) + e-

1s22s22p63s1

1s22s22p6

1s22s22p6

1s22s22p5

跨越不同能层失去电子时,电离能出现突跃,可据此判断原子价层电子数,推测其最高化合价。

电离能与化合价的联系

713

6282

Mg(g) Mg+(g) + e-

1s22s22p63s2

1s22s22p63s1

Mg+(g) Mg2+(g) + e-

1s22s22p63s1

1s22s22p6

Mg2+(g) Mg3+(g) + e-

1s22s22p6

1s22s22p5

难

当相邻逐级电离能突然变大时,说明失去的电子所在电子层发生了变化

电离能与化合价的联系

1239

928

8830

Al(g) Al+(g) + e-

1s22s22p63s23p1

1s22s22p63s2

Al+(g) Al2+(g) + e-

1s22s22p63s2

1s22s22p63s1

Al2+(g) Al3+(g) + e-

1s22s22p63s1

1s22s22p6

难

1s22s22p6

1s22s22p5

Al3+(g) Al4+(g) + e-

1.判断元素金属性的强弱

规律:若某元素的In+1 In,则该元素的常见化合价为+n价。

2. 判断元素的化合价(I1、I2……表示各级电离能)

钠元素I2 I1,其常见化合价为+1价

多电子原子元素的电离能出现突变时,电子层数就有可能发生变化。

3.判断核外电子的分层排布情况

3 电离能的应用

如Al:I1 < I2<I3 I4 ,表明Al原子易失去3个电子形成+3价阳离子。

一般地,I1越大,元素的非金属性越强;I1越小,元素的金属性越强。

同周期元素从左向右,元素的第一电离能并不是逐渐增大的,当能量相同的原子轨道在全空、半充满和全充满状态时,第一电离能就会反常的大,如I1(N)>I1(O),I1(Mg)>I1(Al)。

4. 反映元素原子的核外电子排布特点

3 电离能的应用

1.正误判断

(1)第一电离能越大的原子失电子的能力越强( )

(2)第三周期所含元素中钠的第一电离能最小( )

(3)铝的第一电离能比镁的第一电离能大( )

(4)H的第一电离能大于C的第一电离能( )

(5)在所有元素中,氟的第一电离能最大( )

(6)同一周期中,主族元素原子的第一电离能从左到右越来越大( )

(7)同一周期典型金属元素的第一电离能总是小于典型非金属元素的第一电离能( )

×

√

×

√

×

×

√

1.键合电子:

元素相互化合时,原子中用于形成化学键的电子称为键合电子。

2电负性:

用来描述不同元素的原子对键合电子吸引力的大小。电负性越大的原子,对键合电子的吸引力越大。

3.电负性大小的标准:

以氟的电负性为4.0和锂的电负性为1.0作为相对标准,得出各元素的电负性。电负性是相对值,没单位。

电负性

4.递变规律

(1)同周期元素从左到右,元素的电负性逐渐增大。

(2)同主族元素从上到下,元素的电负性逐渐减小。

(3)金属元素的电负性较小,非金属元素的电负性较大。

5.应用

(1)判断元素的金属性和非金属性强弱

①金属元素的电负性一般小于1.8,非金属元素的电负性一般大于1.8,而位于非金属三角区边界的“类金属”(如锗、锑等)的电负性则在1.8左右,它们既有金属性,又有非金属性。

②金属元素的电负性越小,金属元素越活泼;非金属元素的电负性越大,非金属元素越活泼。

(2)判断元素的化合价

①电负性数值小的元素在化合物中吸引电子的能力弱,元素的化合价为正值。

②电负性数值大的元素在化合物中吸引电子的能力强,元素的化合价为负值。

(3)判断化合物的类型

HCl、 AlCl3、BeCl2

特别提醒 电负性之差大于1.7的元素不一定都形成离子化合物,HF。

(4)判断化学键的极性强弱

电负性相差越大的共价键,共用电子对偏向电负性大的原子趋势越大,键的极性越强。如极性:H—F>H—Cl>H—Br>H—I。

(5)解释对角线规则

在元素周期表中,某些主族元素与右下方的主族元素的有些性质是相似的,被称为“对角线规则”。对角线相似是由于它们的电负性相近的缘故。

电负性与第一电离能的关系

同周期(从左至右) 同主族

元素原子的最外层电子排布 ns1→ns2np6 相同

元素化合价 +1→+7(O、F除外) -4 →-1 →0 相同

元素金属性 非金属性 减弱 增强 增强

减弱

原子半径 减小 增大

电离能 增大趋势 减小

电负性 增大 减小趋势

电负性用于衡量原子吸引键合电子的能力,电负性大的原子吸引电子的能力强,所以一般来说,电负性大的原子对应元素的第一电离能也大。

元素周期律

原子半径

电离能

同周期:从左到右,元素的第一电离能整体趋势_____。

增大

ⅡA>ⅢA ;ⅤA>ⅥA

同主族:从上到下,元素的第一电离能整体趋势_____。

减小

元素的逐级电离能越来越大

同周期:从左→右,原子半径逐渐 。

同主族:从上→下,原子半径逐渐 。

增大

减小

影响因素

1)电子的能层数

2)核电荷数

总结:同周期、同主族元素性质的递变规律

相同

增加

相同

减弱

增强

增强

减弱

增强

减弱

减弱

增强

增强

减弱

减弱

增强

增强

减弱

增大

减小

变大

变小

>

>