第16课 中外的交往与冲突 课件

文档属性

| 名称 | 第16课 中外的交往与冲突 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-06-25 23:04:51 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。 知而好问,然后能才。---《荀子》

打开一切科学的钥匙都毫无异议的是问号,而生活的智慧大概就在于逢事都问个为什么。---法国著名作家巴尔扎克名言欣赏 “能够来到几百年前祖先曾生活过的地方,我感到非常高兴。”——来自非洲肯尼亚的中国水手后裔

姆瓦玛卡参观了南京宝船厂遗址公园后说。生活中的历史之谜一 非洲肯尼亚的姆瓦玛卡是中国水手的后裔,这可能吗?中国水手是什么时候又怎么到肯尼亚去的呢?历史之谜二 浙江省台州市所属的临海、黄岩及福建省宁德市所辖各沿海县民间将中秋节定为八月十六。并吃一种叫“光饼”的常见的面食。这是为什么呢?这里面又有什么故事呢?历史之谜三 这是什么地方?它为什么又叫“马港”?

谁起的呢?大三巴牌坊又是什么国家修的?第16课 中 外 的 交往与冲突史海导航目标:

1、能概述郑和下西洋的目的、经过、

成就、影响;

2、能讲述戚继光抗倭的事迹;

3、了解葡萄牙攫取澳门居住权的史实。

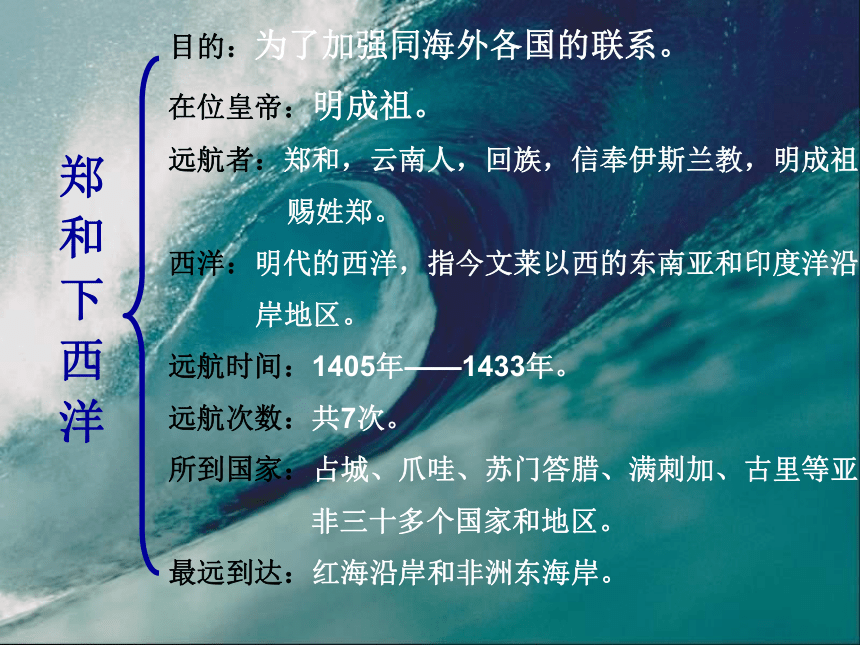

方式:自主合作、小组竞赛历史放映厅:郑和下西洋比一比,看一看,谁的收获多?看完影片,你都知道了些什么呢?我的课堂我做主刨根问底你还知道其他与之相关的知识吗?目的:为了加强同海外各国的联系。

在位皇帝:明成祖。

远航者:郑和,云南人,回族,信奉伊斯兰教,明成祖

赐姓郑。

西洋:明代的西洋,指今文莱以西的东南亚和印度洋沿

岸地区。

远航时间:1405年——1433年。

远航次数:共7次。

所到国家:占城、爪哇、苏门答腊、满刺加、古里等亚

非三十多个国家和地区。

最远到达:红海沿岸和非洲东海岸。

郑 和 下 西 洋在东南亚,郑和同国王乘坐大象接受当地人载歌载舞的欢迎。在阿拉伯进行商品交易在非洲受到黑人的热烈欢迎论从史出材料一 1985年郑和下西洋580 周年纪念邮票根据材料分析郑和下西洋的意义:材料二 郑和下西洋后,浡泥、满剌加、苏禄的国王和王后回访中国。苏禄国王率300多人访问中国,归国途中病逝于中国,即在中国安葬。中外对比时间早规模大1405-1433年 七次亚非30多个国家、地区,红海沿岸、非洲东海岸次数多 范围广 郑和下西洋是世界航海史上的壮举!刘家港刘家港占

城今加里曼丹岛北部今马来西亚马六甲一带今印度

科泽科德榜葛剌今孟加拉国和印度西孟加拉邦一带天方今沙特阿拉伯的麦加慢八撒今肯尼亚蒙巴萨红

海历史揭秘一 东非麻林国(位于现

肯尼亚境内)郑和船队

第五次远航时到与此。

国王哇来访问中国抵达

福州时去世,被安葬在

福建闽县。麻林国还在

1415年直接遣使送来

了一头被中国人叫作麒麟的长颈鹿。它长期以来作为祥瑞的象征成为中国诗人和画家吟咏作画的题材。明朝从非洲输入了象牙、犀角、琥珀等珍贵产品和鸵鸟、斑马、长颈鹿等珍禽异兽,中国的特产锦缎、丝绸、瓷器和漆器等珍品也不断流向非洲。 百船竞发壮观景象郑和会面对怎样的困难?明朝时,为什么能成功实现下西洋这一壮举呢?(成功的因素、条件) 客观条件

(国力、技术、---?)

主观条件

(人的方面)?郑和(1371—1435年)我来说两句 认真自读课本“戚继光抗倭”一目,完成以下任务:“封侯非我意,但愿海波平。”1、材料中的“我”指谁?“海波不平”因为什么?

2、我的愿望实现了吗?

3、通过“我”的事迹,并结合材料,你认为“我”

有什么品质值得学习呢?任务一:读诗学史遥知夷岛浮天际,未敢忘危负年华。台州福建广东戚继光在什么地方取得九战九捷,它是今天的哪里?任务二:读图学史历史揭秘二 明嘉靖四十二年(1563),民族英雄戚继光率军入闽浙追歼倭寇,不想连日阴雨,军中不能举灶,戚继光便命烤制一种最简单的小饼,用麻绳串起挂在将士身上充当干粮,大大方便了作战歼敌。后来,这小饼流入民间,不但普遍食用,而且还成为祭祀神灵祖先必备的供品。后人感念戚继光,便把这种小饼叫作“戚继光饼”,后简称“光饼”。

相传,当年抗倭形势吃紧,戚继光率军于中秋之夜扫荡倭寇获全胜,次日夜,军民同庆抗倭胜利,并补过中秋佳节。后来为纪念这一事件,百姓过中秋节总是推迟一天,将中秋节定为八月十六,相沿成俗。历史揭秘三颗粒归仓中外的交往与冲突明朝前期—友好交往—郑和下西洋明朝中后期— 冲突战争戚继光抗倭1553年葡萄牙攫取在澳门的居住权封 建 社 会 走 向 衰 落 发明千千万万,起点是一问。人力胜天工,只在每事问。

---伟大教育家陶行知

名言欣赏一、这是一场反侵略的正义战争,

符合人民的利益。

二、戚家军纪律严明,作战英勇

三、戚家军与其他爱国军民配合作战,

体现了一种同仇敌忾的民族向心力。

四、戚继光卓越的军事韬略和指挥才能。戚继光抗倭取得胜利的原因谢 谢 指 导1、下列关于郑和下西洋的叙述,不正确的是:

A 是受明成祖派遣出使西洋的

B 目的是为了加强同海外各国的联系

C 最远到达非洲西海岸和红海沿岸

D 他的远航比欧洲早半个多世纪

2、浙江有戚家村,温岭有继光路,这里纪念的英雄的历史功绩是( )

A.收复台湾 B.抗击倭寇

C.抗击沙俄 D.出使西域到达非洲东海岸和红海沿岸历史抉择B 1.下列为中外文化交流做出贡献的历史人物有

( )

①鉴真 ②张骞 ③郑和 ④戚继光

A.①②③④ B.①③④

C.①②④ D.①②③

2.下列人物,是我国古代民族英雄的是( )

A.文天祥 B.戚继光

C.岳飞 D.卫青历史抉择DB音乐中的历史说出音乐中所歌颂的历史人物是谁? 张一片风帆踏上旅程,捎上我的渔舟唱晚;驾汹涌碧浪笑傲惊涛,弹一曲春江花月夜;-----送东方华章情深意厚,春日暖阳踏浪放歌,播散着我的仁爱-----

?? 多少硝烟 多少烽火,岁月之间来去 含泪在笑,任

它风吹?任它燃烧,我自巍然?江山永不倒?。?人生在世?

一腔热血挥洒,万里山河重振,?看我英雄年少-----??? 400多年前,葡萄牙人侵占了澳门,也把天主教带到了澳门。1562年,葡萄牙人历经数年,在澳门建起了这座哥特式教堂,取名“圣保禄”教堂。葡语“圣保禄”发音接近当地方言中的“三巴”,所以也称“大三巴教堂”。后来,教堂两次毁于火灾。1602年,圣保禄教堂再次重建,历经35年于1637年完工。1835年的一场大火,又把教堂烧毁,只剩下耗资3万两白银的前壁,这就成了今天的大三巴牌坊。 如今,人们在集合队伍时,都用“稍息”、“立正”的口令。据说,这口令还是戚继光当年在南方抗倭时,为了保持警觉,夜间也派出士兵沿海警戒,若发现敌情,及时报警。但夜间敌我分辨不清,怎么办呢?戚继光规定了口令。警戒的士兵都带着竹哨,如果发现人影,要立刻端枪跨步,嘴里喊:“哨起!”意思是警哨要响起。对方若是自己人,要立刻停止行走,双手下垂站正,嘴里喊:“立正。”意思是他立刻站正了。如果不这样做,就会被认为是倭寇,警哨要真的响起。为了让士兵把这套口令熟稔于心,部队操练时,戚继光不停地让士兵练习这两个动作。 后来,几经演变,“哨起”、“立正”竟成了军队队列练习的正规口令,沿用至今,只是在口令的语音和意思上有了些变化。

打开一切科学的钥匙都毫无异议的是问号,而生活的智慧大概就在于逢事都问个为什么。---法国著名作家巴尔扎克名言欣赏 “能够来到几百年前祖先曾生活过的地方,我感到非常高兴。”——来自非洲肯尼亚的中国水手后裔

姆瓦玛卡参观了南京宝船厂遗址公园后说。生活中的历史之谜一 非洲肯尼亚的姆瓦玛卡是中国水手的后裔,这可能吗?中国水手是什么时候又怎么到肯尼亚去的呢?历史之谜二 浙江省台州市所属的临海、黄岩及福建省宁德市所辖各沿海县民间将中秋节定为八月十六。并吃一种叫“光饼”的常见的面食。这是为什么呢?这里面又有什么故事呢?历史之谜三 这是什么地方?它为什么又叫“马港”?

谁起的呢?大三巴牌坊又是什么国家修的?第16课 中 外 的 交往与冲突史海导航目标:

1、能概述郑和下西洋的目的、经过、

成就、影响;

2、能讲述戚继光抗倭的事迹;

3、了解葡萄牙攫取澳门居住权的史实。

方式:自主合作、小组竞赛历史放映厅:郑和下西洋比一比,看一看,谁的收获多?看完影片,你都知道了些什么呢?我的课堂我做主刨根问底你还知道其他与之相关的知识吗?目的:为了加强同海外各国的联系。

在位皇帝:明成祖。

远航者:郑和,云南人,回族,信奉伊斯兰教,明成祖

赐姓郑。

西洋:明代的西洋,指今文莱以西的东南亚和印度洋沿

岸地区。

远航时间:1405年——1433年。

远航次数:共7次。

所到国家:占城、爪哇、苏门答腊、满刺加、古里等亚

非三十多个国家和地区。

最远到达:红海沿岸和非洲东海岸。

郑 和 下 西 洋在东南亚,郑和同国王乘坐大象接受当地人载歌载舞的欢迎。在阿拉伯进行商品交易在非洲受到黑人的热烈欢迎论从史出材料一 1985年郑和下西洋580 周年纪念邮票根据材料分析郑和下西洋的意义:材料二 郑和下西洋后,浡泥、满剌加、苏禄的国王和王后回访中国。苏禄国王率300多人访问中国,归国途中病逝于中国,即在中国安葬。中外对比时间早规模大1405-1433年 七次亚非30多个国家、地区,红海沿岸、非洲东海岸次数多 范围广 郑和下西洋是世界航海史上的壮举!刘家港刘家港占

城今加里曼丹岛北部今马来西亚马六甲一带今印度

科泽科德榜葛剌今孟加拉国和印度西孟加拉邦一带天方今沙特阿拉伯的麦加慢八撒今肯尼亚蒙巴萨红

海历史揭秘一 东非麻林国(位于现

肯尼亚境内)郑和船队

第五次远航时到与此。

国王哇来访问中国抵达

福州时去世,被安葬在

福建闽县。麻林国还在

1415年直接遣使送来

了一头被中国人叫作麒麟的长颈鹿。它长期以来作为祥瑞的象征成为中国诗人和画家吟咏作画的题材。明朝从非洲输入了象牙、犀角、琥珀等珍贵产品和鸵鸟、斑马、长颈鹿等珍禽异兽,中国的特产锦缎、丝绸、瓷器和漆器等珍品也不断流向非洲。 百船竞发壮观景象郑和会面对怎样的困难?明朝时,为什么能成功实现下西洋这一壮举呢?(成功的因素、条件) 客观条件

(国力、技术、---?)

主观条件

(人的方面)?郑和(1371—1435年)我来说两句 认真自读课本“戚继光抗倭”一目,完成以下任务:“封侯非我意,但愿海波平。”1、材料中的“我”指谁?“海波不平”因为什么?

2、我的愿望实现了吗?

3、通过“我”的事迹,并结合材料,你认为“我”

有什么品质值得学习呢?任务一:读诗学史遥知夷岛浮天际,未敢忘危负年华。台州福建广东戚继光在什么地方取得九战九捷,它是今天的哪里?任务二:读图学史历史揭秘二 明嘉靖四十二年(1563),民族英雄戚继光率军入闽浙追歼倭寇,不想连日阴雨,军中不能举灶,戚继光便命烤制一种最简单的小饼,用麻绳串起挂在将士身上充当干粮,大大方便了作战歼敌。后来,这小饼流入民间,不但普遍食用,而且还成为祭祀神灵祖先必备的供品。后人感念戚继光,便把这种小饼叫作“戚继光饼”,后简称“光饼”。

相传,当年抗倭形势吃紧,戚继光率军于中秋之夜扫荡倭寇获全胜,次日夜,军民同庆抗倭胜利,并补过中秋佳节。后来为纪念这一事件,百姓过中秋节总是推迟一天,将中秋节定为八月十六,相沿成俗。历史揭秘三颗粒归仓中外的交往与冲突明朝前期—友好交往—郑和下西洋明朝中后期— 冲突战争戚继光抗倭1553年葡萄牙攫取在澳门的居住权封 建 社 会 走 向 衰 落 发明千千万万,起点是一问。人力胜天工,只在每事问。

---伟大教育家陶行知

名言欣赏一、这是一场反侵略的正义战争,

符合人民的利益。

二、戚家军纪律严明,作战英勇

三、戚家军与其他爱国军民配合作战,

体现了一种同仇敌忾的民族向心力。

四、戚继光卓越的军事韬略和指挥才能。戚继光抗倭取得胜利的原因谢 谢 指 导1、下列关于郑和下西洋的叙述,不正确的是:

A 是受明成祖派遣出使西洋的

B 目的是为了加强同海外各国的联系

C 最远到达非洲西海岸和红海沿岸

D 他的远航比欧洲早半个多世纪

2、浙江有戚家村,温岭有继光路,这里纪念的英雄的历史功绩是( )

A.收复台湾 B.抗击倭寇

C.抗击沙俄 D.出使西域到达非洲东海岸和红海沿岸历史抉择B 1.下列为中外文化交流做出贡献的历史人物有

( )

①鉴真 ②张骞 ③郑和 ④戚继光

A.①②③④ B.①③④

C.①②④ D.①②③

2.下列人物,是我国古代民族英雄的是( )

A.文天祥 B.戚继光

C.岳飞 D.卫青历史抉择DB音乐中的历史说出音乐中所歌颂的历史人物是谁? 张一片风帆踏上旅程,捎上我的渔舟唱晚;驾汹涌碧浪笑傲惊涛,弹一曲春江花月夜;-----送东方华章情深意厚,春日暖阳踏浪放歌,播散着我的仁爱-----

?? 多少硝烟 多少烽火,岁月之间来去 含泪在笑,任

它风吹?任它燃烧,我自巍然?江山永不倒?。?人生在世?

一腔热血挥洒,万里山河重振,?看我英雄年少-----??? 400多年前,葡萄牙人侵占了澳门,也把天主教带到了澳门。1562年,葡萄牙人历经数年,在澳门建起了这座哥特式教堂,取名“圣保禄”教堂。葡语“圣保禄”发音接近当地方言中的“三巴”,所以也称“大三巴教堂”。后来,教堂两次毁于火灾。1602年,圣保禄教堂再次重建,历经35年于1637年完工。1835年的一场大火,又把教堂烧毁,只剩下耗资3万两白银的前壁,这就成了今天的大三巴牌坊。 如今,人们在集合队伍时,都用“稍息”、“立正”的口令。据说,这口令还是戚继光当年在南方抗倭时,为了保持警觉,夜间也派出士兵沿海警戒,若发现敌情,及时报警。但夜间敌我分辨不清,怎么办呢?戚继光规定了口令。警戒的士兵都带着竹哨,如果发现人影,要立刻端枪跨步,嘴里喊:“哨起!”意思是警哨要响起。对方若是自己人,要立刻停止行走,双手下垂站正,嘴里喊:“立正。”意思是他立刻站正了。如果不这样做,就会被认为是倭寇,警哨要真的响起。为了让士兵把这套口令熟稔于心,部队操练时,戚继光不停地让士兵练习这两个动作。 后来,几经演变,“哨起”、“立正”竟成了军队队列练习的正规口令,沿用至今,只是在口令的语音和意思上有了些变化。

同课章节目录

- 第一单元 繁荣与开放的社会

- 1 繁荣一时的隋朝

- 2 “贞观之治”

- 3 “开元盛世”

- 4 科举制的创立

- 5 “和同为一家”

- 6 对外友好往来

- 7 辉煌的隋唐文化(一)

- 8 辉煌的隋唐文化(二)

- 活动课一 历史短剧──文成公主入藏

- 第二单元 经济重心的南移和民族关系的发展

- 9 民族政权并立的时代

- 10 经济重心的南移

- 11 万千气象的宋代社会风貌

- 12 蒙古的兴起和元朝的建立

- 13 灿烂的宋元文化(一)

- 14 灿烂的宋元文化(二)

- 活动课二 历史画配文──话说《清明上河图》

- 第三单元 统一多民族国家的巩固和社会的危机

- 15 明朝君权的加强

- 16 中外的交往与冲突

- 17 君主集权的强化

- 18 收复台湾和抗击沙俄

- 19 统一多民族国家的巩固

- 20 明清经济的发展与“闭关锁国”

- 21 时代特点鲜明的明清文化(一)

- 22 时代特点鲜明的明清文化(二)

- 活动课四 设计历史知识示意图