青海省西宁市海湖中学2023-2024学年高一上学期第二次阶段考试历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 青海省西宁市海湖中学2023-2024学年高一上学期第二次阶段考试历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-20 20:03:41 | ||

图片预览

文档简介

青海省西宁市海湖中学2023-2024学年高一上学期第二次阶段考试历史试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.西周时期楚王熊渠自称“我蛮夷也,不与中国之号谥”,而春秋时期楚国令尹子囊则说“赫赫楚国……抚有蛮夷,奄征南海,以属诸夏”。这一变化反映了( )

A.国家统一趋势的加强 B.礼崩乐坏局面

C.儒家思想受诸侯认同 D.华夏认同增强

2.春秋战国时期民本思想的主要内涵有:在人与自然关系方面,突出人的地位;在社会关系方面,强调民的作用。下列观点中,对应两者的是( )

A.“齐物”;“逍遥”

B.“天行有常”;“仁政”

C.“法古无过,循礼无邪”;“非攻”

D.“制天命而用之”;“民为贵,社稷次之,君为轻”

3.以下材料为四位皇帝的一日政务记录,按朝代顺序排列正确的是( )

①至前殿,由中书、枢密院、三司、开封府等官员依次奏事

②告诫军机处切勿泄密

③诏曰“诸侯王或欲推私恩分子弟邑者,令各条上”

④引见俘获的突厥颉利可汗,诸蕃君长奉上“天可汗”尊号

A.③①④② B.③④①② C.③④②① D.④③①②

4.我国第一部药学专书《神农本草经》大约成书于汉代,《唐本草》是世界上第一部由国家制定的药典,宋代颁行了多部官修本草,明代李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行。这些史实说明,我国古代药学的发展( )

A.源于大一统的政治体制 B.得益于国家力量的支持

C.是商品经济繁荣的结果 D.受到了宋明理学的推动

5.西晋初年,中原的很多百姓喜欢用细毛毡子做头巾、系带儿、裤边儿。有人戏说中原必会被西北的少数民族所击败,因为人们头上戴的、腰上系的、身上穿的都是西北产的,“能无败乎”?这一现象反映了( )

A.群言百家影响社会风尚 B.人口流动利于区域开发

C.经济往来促进民族交融 D.地方特产丰富人们生活

6.史载,宋太祖某日闷闷不乐,有人问他原因,他说:“尔谓帝王可容易行事耶……偶有误失,史官必书之,我所以不乐也。”此事反映了( )

A.重史传统影响君主个人行为 B.宋代史官所撰史书全都真实可信

C.史官与君主间存在尖锐矛盾 D.宋太祖不愿史书记录其真实言行

7.北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A.国家统一使南茶开始北运 B.南北方饮食习惯趋同

C.南方经济文化影响力在提升 D.南方经济水平已超越北方

8.“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”下列各项中,最接近这一说法的是( )

A.其身正,不令而行;其不正,虽令不从

B.视天下犹一家,中国犹一人

C.勿以恶小而为之,勿以善小而不为

D.居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君

9.明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化。士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本,由此可知,明代中后期( )

A.中枢决策过程发生异变 B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经衰落 D.宦官掌握决策权力

10.明初废丞相、设顾问性质的内阁大学士,严防权臣乱政。明中后期严嵩、张居正等内阁首辅操纵朝政,权倾一时。这表明( )

A.皇权渐趋衰落 B.君主集权加强

C.内阁取代六部 D.首辅权力失控

11.研究表明,有清一代中枢机构的重大变革无疑是军机处的设立。但军机处在形式上却始终处于临时机构的地位,不像正式国家机关的样子。如办公的地方不称衙署仅称“值房”,且条件简陋,初仅板屋数间,后来才改建瓦屋。这表明其实际职能( )

A.“只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间”

B.“以天下之权,寄之天下之人”

C.“分理天下庶务,彼此颉颃”

D.“别黑白而定一尊”

12.清乾隆帝曾诏谕山东巡抚,称其奏折所述事宜为日常公事,不合体制。此后,乾隆帝多次晓谕各省督抚,此类公事应当使用题本文书,经内阁等部门呈送;只有“案关重大,决不待时者”才可用奏折。由此判断( )

A.奏折最早出现在乾隆年间 B.奏折制度有利于制衡皇权

C.奏折具有机密高效的特点 D.奏折需要经内阁中转呈送

13.《红楼梦》中记载薛蟠去南方做生意带回一箱“绸缎绫锦洋货”;王熙凤同样回忆“那时候我爷爷单管各国进贡朝贺的事,凡有的外国人来,都是我们家养活。粤、闽、滇、浙所有的洋船货物都是我们家的”。《红楼梦》中两段文字记载反映当时( )

A.域外经济的发展状况 B.闭关锁国政策的破产

C.写实求真的文学艺术 D.东亚朝贡体系的辉煌

14.明末徐光启修订的《崇祯历书》既采用了计算精确的西方天文物理学知识,又保留了中国古代历法《大统历》的优点,因而被称为“熔西人精算,入大统之型模;正朔闰月,从中不从西,完气整度,从西不从中”。由此可知,徐光启( )

A.推崇中体西用思想 B.践行了经世致用的思想

C.主张利用西学救国 D.推动国人“开眼看世界”

15.清代,山东藤县“城东地多山险,宜粟菽,其俗好种树而饶于枣梨,贫者务农毕,则入山樵采治炭,妇女缉布,夜纺车之声比屋相闻”。这些做法( )

A.说明了人地矛盾尖锐 B.反映了农业的集约化经营

C.体现了重农抑商观念 D.有利于拓宽农民收入渠道

16.19世纪中期,魏源在《海国图志》中,对量天尺(测远近)、海图、察天筒、风铳、千里镜、显微镜、自来火等作了描述,称这些为“西洋奇器”。最后五卷辑录了有关地球天文等科技知识的内容,而且还提供了很多图解和示例让中国人能够直观地了解学习。魏源的做法( )

A.开启了“西学东渐”的时代潮流 B.旨在反思中国落后的科技体制

C.丰富了洋务运动“自强”的内涵 D.是对西方列强侵略挑战的回应

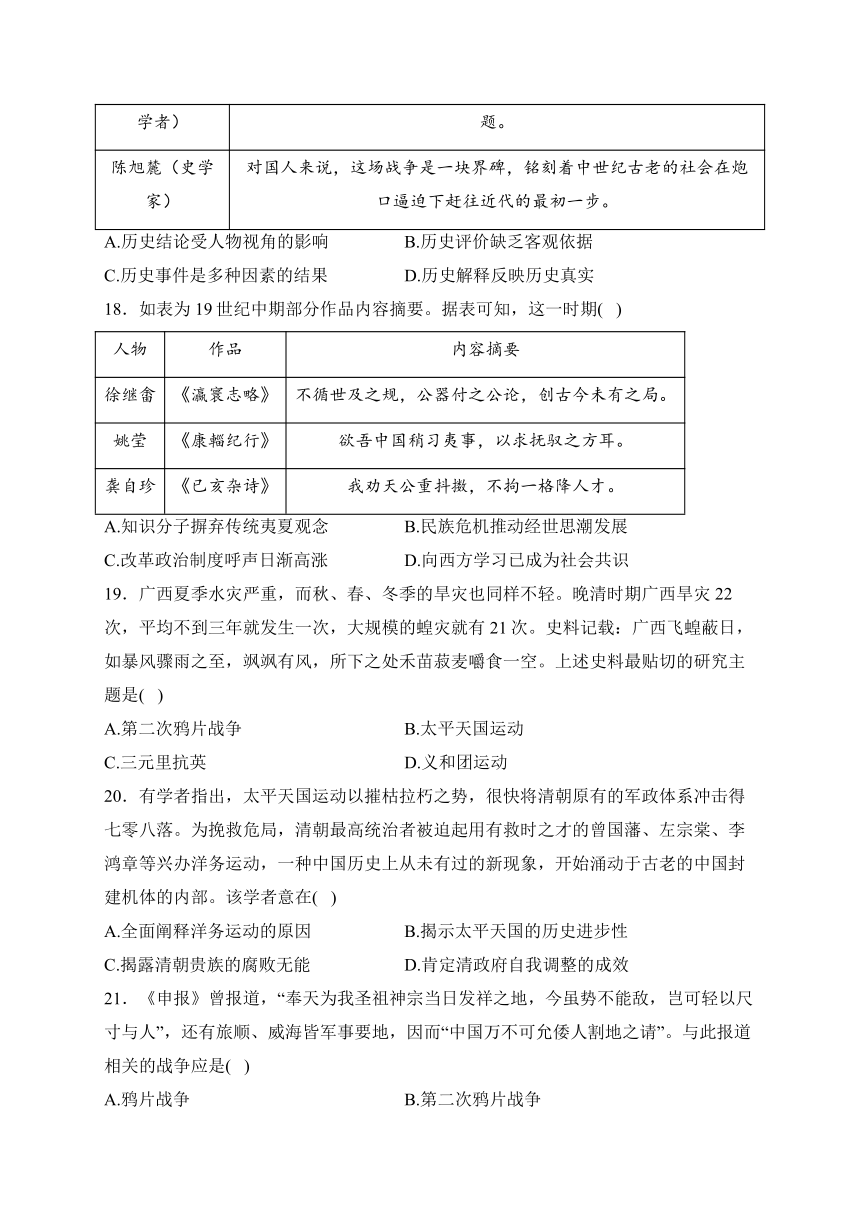

17.据下表中有关鸦片战争的三组史料信息可知( )

道光帝 “连衅”,“犯上作乱”者是不能长久的。

费正清(美国学者) 认为鸦片战争根本上是北京愿不愿意和英国订立平等国家关系的问题。

陈旭麓(史学家) 对国人来说,这场战争是一块界碑,铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初一步。

A.历史结论受人物视角的影响 B.历史评价缺乏客观依据

C.历史事件是多种因素的结果 D.历史解释反映历史真实

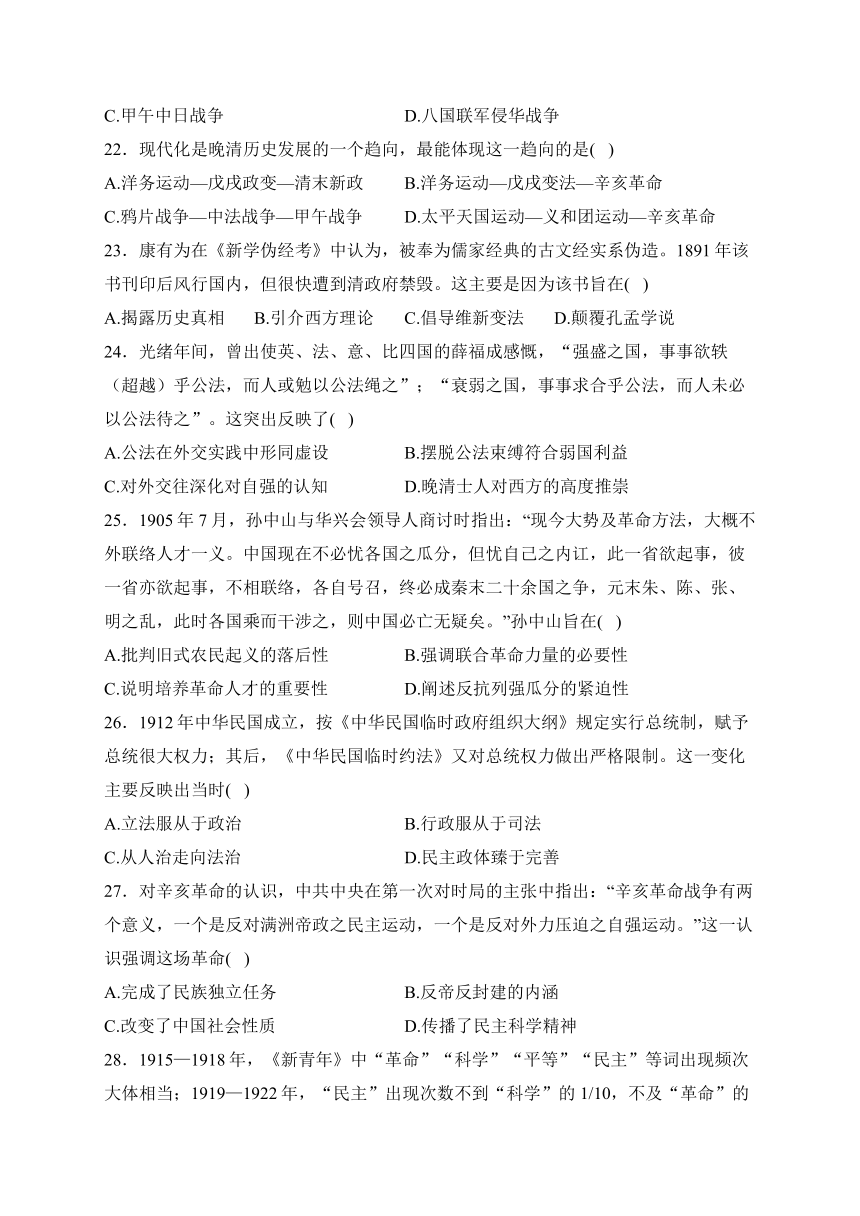

18.如表为19世纪中期部分作品内容摘要。据表可知,这一时期( )

人物 作品 内容摘要

徐继畬 《瀛寰志略》 不循世及之规,公器付之公论,创古今未有之局。

姚莹 《康輜纪行》 欲吾中国稍习夷事,以求抚驭之方耳。

龚自珍 《已亥杂诗》 我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

A.知识分子摒弃传统夷夏观念 B.民族危机推动经世思潮发展

C.改革政治制度呼声日渐高涨 D.向西方学习已成为社会共识

19.广西夏季水灾严重,而秋、春、冬季的旱灾也同样不轻。晚清时期广西旱灾22次,平均不到三年就发生一次,大规模的蝗灾就有21次。史料记载:广西飞蝗蔽日,如暴风骤雨之至,飒飒有风,所下之处禾苗菽麦嚼食一空。上述史料最贴切的研究主题是( )

A.第二次鸦片战争 B.太平天国运动

C.三元里抗英 D.义和团运动

20.有学者指出,太平天国运动以摧枯拉朽之势,很快将清朝原有的军政体系冲击得七零八落。为挽救危局,清朝最高统治者被迫起用有救时之才的曾国藩、左宗棠、李鸿章等兴办洋务运动,一种中国历史上从未有过的新现象,开始涌动于古老的中国封建机体的内部。该学者意在( )

A.全面阐释洋务运动的原因 B.揭示太平天国的历史进步性

C.揭露清朝贵族的腐败无能 D.肯定清政府自我调整的成效

21.《申报》曾报道,“奉天为我圣祖神宗当日发祥之地,今虽势不能敌,岂可轻以尺寸与人”,还有旅顺、威海皆军事要地,因而“中国万不可允倭人割地之请”。与此报道相关的战争应是( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

22.现代化是晚清历史发展的一个趋向,最能体现这一趋向的是( )

A.洋务运动—戊戌政变—清末新政 B.洋务运动—戊戌变法—辛亥革命

C.鸦片战争—中法战争—甲午战争 D.太平天国运动—义和团运动—辛亥革命

23.康有为在《新学伪经考》中认为,被奉为儒家经典的古文经实系伪造。1891年该书刊印后风行国内,但很快遭到清政府禁毁。这主要是因为该书旨在( )

A.揭露历史真相 B.引介西方理论 C.倡导维新变法 D.颠覆孔孟学说

24.光绪年间,曾出使英、法、意、比四国的薛福成感慨,“强盛之国,事事欲轶(超越)乎公法,而人或勉以公法绳之”;“衰弱之国,事事求合乎公法,而人未必以公法待之”。这突出反映了( )

A.公法在外交实践中形同虚设 B.摆脱公法束缚符合弱国利益

C.对外交往深化对自强的认知 D.晚清士人对西方的高度推崇

25.1905年7月,孙中山与华兴会领导人商讨时指出:“现今大势及革命方法,大概不外联络人才一义。中国现在不必忧各国之瓜分,但忧自己之内讧,此一省欲起事,彼一省亦欲起事,不相联络,各自号召,终必成秦末二十余国之争,元末朱、陈、张、明之乱,此时各国乘而干涉之,则中国必亡无疑矣。”孙中山旨在( )

A.批判旧式农民起义的落后性 B.强调联合革命力量的必要性

C.说明培养革命人才的重要性 D.阐述反抗列强瓜分的紧迫性

26.1912年中华民国成立,按《中华民国临时政府组织大纲》规定实行总统制,赋予总统很大权力;其后,《中华民国临时约法》又对总统权力做出严格限制。这一变化主要反映出当时( )

A.立法服从于政治 B.行政服从于司法

C.从人治走向法治 D.民主政体臻于完善

27.对辛亥革命的认识,中共中央在第一次对时局的主张中指出:“辛亥革命战争有两个意义,一个是反对满洲帝政之民主运动,一个是反对外力压迫之自强运动。”这一认识强调这场革命( )

A.完成了民族独立任务 B.反帝反封建的内涵

C.改变了中国社会性质 D.传播了民主科学精神

28.1915—1918年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现频次大体相当;1919—1922年,“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20。这种变化可说明( )

A.新文化运动主流思想发生转变 B.国民革命运动受到民众普遍拥护

C.资本主义政体模式被知识界否定 D.中国社会主要矛盾发生改变

29.20世纪30年代,上海市政府组织举办集体婚礼。仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映了当时上海( )

A.民众实现了婚姻自主 B.中西习俗融合成为时尚

C.门当户对观念已颠覆 D.政府主导社会习俗演变

30.《申报》“时评”栏目曾评述说:“今之时局,略似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也,南北相攻,皖直交斗,滇蜀不靖,犹如诸侯相侵伐也。”这一时局出现在( )

A.太平天国运动时期 B.义和团运动时期

C.辛亥革命时期 D.北洋军阀统治时期

二、材料题

31.阅读材料,完成下列要求。

材料一:在历史中,儒学一直在发展与创新。唐代韩愈以周公、孔子的继承者自居,排斥佛、道,鄙薄汉代以来的儒学,认为周公、孔子之道在孟子之后已经断绝。他在《原道》中说:“吾所谓道也,非向(先前)所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子。孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉。”他的这一主张被宋代儒者接受并发扬。当代学者认为韩愈开了宋代“新儒学”的先河。

——摘编自卞孝宣等《韩愈评传》

材料二:19世纪末,康有为撰写《新学伪经考》《孔子改制考》二书,认为汉代以来儒者奉为经典的《周礼》《左传》等书,是汉代学者为王莽篡汉而伪造的,影响恶劣,导致“中国之民,遂二千年被(遭受)暴主夷狄之酷政”。他主张回归孔子所编写的《诗经》《礼记》等原典,理解真正的儒学精神。在他看来,孔子是一位伟大的改革家,《春秋》便是孔子为“改制”而创作的。他甚至用西学来解释《春秋》,认为《春秋公羊传》中的“三世”说为:“始于据乱(世),立君主;中至升平(世),为立宪,君民共主,终至太平(世),为民主。”

——摘编自张海鹏等编《中国近代史》

(1)结合材料一及所学知识,指出汉代儒学与孔孟儒学的不同之处,并概括宋代理学在哪些方面对儒学有所发展。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出韩愈、康有为关于儒学认识的共通之处。

(3)我们应当以什么样的态度对待孔子与儒学?

32.阅读材料,完成下列要求。

材料一:春秋战国时期是社会大变革时期。社会经济的发展,促使阶级关系出现新变化,旧的贵族等级体系开始瓦解,新兴的士阶层崛起。……各国统治者出于争霸需要,礼贤下士,争相招揽人才。士人周游列国,颇受重用。他们的活跃推动了学术文化的繁荣。当时出现众多学说、学派,各自提出对政治社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成百家争鸣的思想文化繁荣局面。

——摘编自《中外历史纲要(上)》

材料二:三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制之痛苦。自经此次之实验,国中贤者,宝爱共和之心,因以勃发,厌弃专制之心,因以明确……然自今以往,共和国体,果能巩固无虞乎!立宪政治,果能施行无阻乎?以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。

——摘编自陈独秀《吾人最后之觉悟》~(1916年2月)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括百家争鸣出现的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出陈独秀“犹待吾人最后之觉悟”的解决途径及其主要内容。

参考答案

1.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:西周、春秋时期(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:熊渠说他是蛮夷人,不用中原国家的号谥,而子囊认为楚国对南方诸国或安抚或征伐,使之归顺诸夏,这表明了楚国为华夏而战,并以华夏自居,体现了楚国人对华夏文明的接受与认同,D项正确;据所学,春秋时期,王室衰微,诸侯争霸割据,分裂趋势加强,排除A项;材料未涉及礼乐制度的情况,排除B项;据所学,儒家思想是春秋末年孔子创立,材料未体现受诸侯认同,排除C项。故选D项。

2.答案:D

解析:荀子在天人关系上,提出人道有为,即“制天命而用之”(发挥主观能动性去改造自然);孟子提出“民为贵,社稷次之,君为轻”学说。“民贵君轻”的原则成为中国早期民本思想的基础,故选D项;庄子的“齐物”认为万物没有界限和差别,“逍遥”就是对事物的变化采取一种旁观、超然的态度,与材料主旨不符,排除A项;荀子的“天行有常”指自然界的运行有自己的规律,没有突出人的地位,排除B项;“法古无过,循礼无邪”指效法古代不会有过错,遵循古时礼法不会有邪行,墨子的“非攻”指反对不义的兼并战争,排除C项。

3.答案:B

解析:由材料“中书、枢密院、三司、开封府等官员依次奏事”及所学知识可知,①中涉及的官职出现在宋朝,所以①是宋朝;由材料“告诫军机处切勿泄密”及所学知识可知,军机处设立于清朝雍正帝时期,所以②是清朝;由材料“诸侯王或欲推私恩分子弟邑者,令各条上”及所学知识可知,“推恩令”是汉武帝时期的政策,所以③是西汉;由材料“诸蕃君长奉上天可汗”及所学知识可知,唐太宗被尊称为“天可汗”,所以④是唐朝:所以按朝代顺序排列正确的是③④①②,B项正确;因为④在①之前,排除A项;因为①在②之前,排除C项;因为③在④之前,排除D项。故选B项。

4.答案:B

解析:由材料“《唐本草》是世界上第一部由国家制定的药典,宋代颁行了多部官修本草,明代李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行”可知,古代中国药物学著作大都是由国家或者朝廷制定或颁行的,由此得出,古代药学的发展得益于国家力量的支持,B符合题意;材料反映的是国家对药学发展的支持,没有体现政治制度的影响,A不正确;材料没有涉及商品经济发展的相关信息,C不正确;药学的发展与宋明理学没有必然联系,D不正确。

5.答案:C

解析:根据“中原的很多百姓喜欢用细毛毡子做头巾、系带儿、裤边儿。有人戏说中原必会被西北的少数民族所击败,因为人们头上戴的、腰上系的、身上穿的都是西北产的”可得出汉族的习惯中有很多少数民族的内容,体现了民族间的交融,C项正确;群言百家指各家著述,与材料信息无关,排除A项;材料体现的不是人口的流动,也不是地方的物产,排除BD项。故选C项。

6.答案:A

解析:本题考查宋代的政治状况。材料中宋太祖所言大意是:当皇帝也不容易,偶然有过失,史官就会写入史书,这是我不快乐的原因。这件事反映了吏官秉笔直书的传统影响了皇帝的个人行为,故选A项;B项说法绝对,可排除;材料没有反映史官与君主间存在尖锐矛盾,排除C项;宋太祖只是认为史书记录他的过失会影响后人对他的评价,并不是不愿意史书记录他的真实言行,排除D项。

7.答案:C

解析:A项的分析:题干反映的北人从“贱茶”到“贵茶”风尚的转变,应该与南北茶叶贸易的发展密切相关。但南茶北运的开始时间肯定是在唐中期以前,从材料中“茶自江、淮而来,舟车相继”可以推测南茶北运主要靠南北大运河,而此大运河系隋朝修建,隋朝、唐朝前期都是国家统一时期,这一时期出现南茶北运完全有可能。另外,“唐中期国家统一”的说法也不准确,言下之意是——唐中期以前国家未统一。故A不正确。B项的分析:由南北皆有喝茶习俗这一事不能得出“南北方饮食习惯趋于一致”的大结论,材料中“食”固未见,“饮”也单一。故B不正确。C项的分析:茶叶是我国南方的主要经济作物之一,古代北方的饮茶习俗也是自南方传入的,“茶叶”是经济,“饮茶习俗”是文化,C正确。D项的分析:南茶北运、北方“贵茶”皆不足以得出D的结论。主流观点认为两宋时期南方经济水平已超越北方。D不正确。

8.答案:A

解析:材料信息“物格——知至——意诚——心正——身修——家齐——国治——天下齐”体现了“修身、齐家、治国、平天下”的思想,强调个人修养的重要性。“其身正,不令而行;其不正,虽令不从”说明了修身的重要性,故A项正确;B项反映的是专制思想,故排除;C项强调向善的思想,故排除;D项强调的是个人的责任感,不符合材料信息,故排除。

9.答案:A

解析:根据材料可知,明朝前期,宦官不得干政,禁其读书是最直接的方法。结合所学知识,明中后期,出于对外廷官员的不信任,皇帝便利用宦官对其实行制衡,而这也对宦官的文化素质提出了较高的要求,间接促进了宫廷中宦官教育的发展。宦官识字的情况逐渐制度化,他们干政的可能性增大。这种情况的存在,只能说明这一时期中枢决策过程发生了异变,即由原来的皇帝与外廷直接发生关系,转变到宦官可以票拟,进而再转入外廷,A项正确;虽然宦官有票拟权,但是并不能代替皇帝进行决策,宦官权力增大,实质反映的是君主专制加强,排除B项;内阁依然是这一时期重要的议政机构,宦官并未真正掌握决策权力,排除C项;最高决策权属于皇帝,宦官没有真正掌握决策权,排除D项。故选A项。

10.答案:B

解析:本题考查学生对于中国专制主义中央集权制度发展状况的理解与运用能力。A项与中国古代的君主专制的发展史实不相符合,所以排除A项。内阁取代六部与史实不符合,这二者不存在政治隶属关系,六部直接受皇帝统领。D项与史实不符合,材料中所说的首辅权利来源于皇帝,皇帝信任首辅大臣专权只能说明是皇权的集权不断加强。

11.答案:A

解析:依据材料可知,清军机处只是临时机构,不是正式的国家机关,而且其职能是秉承皇帝的旨意办事,起到上传下达的作用,故A项正确;“别黑白而定一尊”指秦始皇创立皇帝制度后皇帝的地位和权力,故D项错误;军机处的设立标志着皇权的进一步强化,而“以天下之权,寄之天下之人”是顾炎武批判君主专制制度的言论,故B项错误;“分理天下庶务,彼此颉颃”与朱元璋废丞相有关,故C项错误。

12.答案:C

解析:根据材料并结合所学可知,乾隆帝的谕旨反映了奏折所述内容应当是急需处理的重大事务,且奏折不需要经内阁等部门中转呈送,这反映出奏折机密高效的特点,C项正确,D项错误。奏折制度在康熙年间已经出现,A项排除;奏折制度使皇权得到强化,B项错误。

13.答案:A

解析:本题是单类型单项选择题,根据主题干设问词可知本题是本质题,本题时空是:清朝(中国)。根据材料可知,《红楼梦》中提到“洋货、洋船”说明当时与外通商现象的存在,A项正确;B项的破产不符合史实,排除B项;“所有的洋货洋船都是我们家的”存在歪曲事实的情况,排除C项;朝贡体系的厚往薄来的特点材料中无法看出,排除D项。故选A项。

14.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。据材料可知,明末徐光启在修订《崇祯历书》时兼采中西方历法的优点,这表明徐光启冲破了对西方文化的偏见,践行经世致用原则,B项正确;中体西用思想产生于洋务运动时期,排除A项;近代先进知识分子主张利用西学救国,时空不符,排除C项;开眼看世界开始于鸦片战争后,排除D项。故选B项。

15.答案:D

解析:本题是多类型单项选择题。据本题次题干的关键词,可知这是影响题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。据材料可知,在清朝时期的山东藤县,人们不但种植粟菽,还种植枣梨等经济作物,而且在农闲之际,人们还从事采炭,女性也大多从事织布等工作,这些做法有利于拓宽农民收入渠道,增加农民收入,D项正确;材料中描述的是农民收入的增加,没有描述人地矛盾,也没有体现集约化经营,排除AB项;材料没有体现商业的信息,排除C项。故选D项。

16.答案:D

解析:材料信息显示,魏源的做法对西方科学技术等进行了详细介绍,让中国人能直观地了解和学习,结合所学知识可知,这体现了中国对学习西方科技的愿望,其实是对西方列强侵略挑战的回应,故D项正确。“西学东渐”在明代就已出现,排除A项;材料没有相关中国科技体制的信息,排除B项;材料现象发生在洋务运动之前,排除C项。

17.答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题设问词是推断题。据本题时间信息可知准确时空:晚清(中国)。据题干及所学可知,道光帝鸦片认识战争是在天朝上国的角度,费正清认识鸦片战争是从中英订立平等条约的角度,陈旭麓认识鸦片战争是从中国近代化的角度。因此对鸦片战争的认识受到了不同人物视角的影响,A项正确;道光帝和费正清的认识具有主观片面性,缺乏客观依据。陈旭麓的认识具有客观性,排除B项;历史事件是客观发生的,而材料是历史认识不是历史事件,排除C项;鸦片战争根本上是英国要打开中国市场而发动的侵略战争,而不是费正清的认识,因此不是所有的历史解释都反映了历史真实,排除D项。故选A项。

18.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:晚清(中国)。由表中“介绍世界各国历史、地理、社会现状以及军事、科技”“介绍英法历史”“介绍东西半球的概况”等信息可知,19世纪中期,中国部分先进的知识分子开始关注世界形势,反映了面对英国对中国侵略的民族危机,知识分子为挽救民族危机学习西方的经世思潮发展,B项正确;据所学知识可知,此时期知识分子尚未完全摒弃传统夷夏观念,排除A项;徐继畬等属于地主阶级,他们虽然介绍西方,但并没有要求改革政治制度,排除C项;此时向西方学习没有成为社会共识,如顽固派反对学习西方,排除D项。故选B项。

19.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:晚清时期的中国。材料反映的是晚清时期广西地区自然灾害严重,严重的自然灾害激化了阶级矛盾,广西金田起义的太平天国运动由此爆发,B项正确;第二次鸦片战争属于列强的入侵,与自然灾害无关,排除A项;三元里抗英是因为英国的侵略,排除C项;义和团运动主要发生在中国北方地区,排除D项。故选B项。

20.答案:B

解析:据材料可知,该学者认为太平天国运动一方面沉重打击了清朝统治,一方面促使清朝开始兴办洋务运动,揭示了太平天国运动的历史进步性,B项正确。洋务运动除应对太平天国运动外,还有来自列强的威胁,排除A项;清朝贵族的腐败无能只是材料的一部分,并非材料全部内容的反映,排除C项;材料仅表明清政府开始调整政策,但效果如何材料并未说明,且洋务运动最终失败,排除D项。

21.答案:C

解析:在1894年甲午战争中,倭人(日本军队)在旅顺制造了大屠杀,在威海卫围攻北洋舰队,因此与此报道有关的战争是甲午中日战争,故选择C项;鸦片战争是英国发动的侵华战争,排除A项;第二次鸦片战争是英法联军发动的侵华战争,排除B项;八国联军侵华没有提出“割地之请”,排除D项。

22.答案:B

解析:本题考查近代中国各阶层的探索。一般而言,现代化包括了学术知识上的科学化、政治上的民主化和经济上的工业化等。中国的洋务运动兴办近代工业,迈出了中国现代化的第一步; 戊戌变法和辛亥革命主张变革中国的政治制度,体现了政治上民主化的趋向。这三者最能体现现代化这一趋向。选择B项。

23.答案:C

解析:根据所学知识可知,《新学伪经考》将被奉为儒家经典的古文经斥为伪经,其目的是摧毁封建专制统治的思想理论依据,为维新变法扫清障碍,因而遭到清政府的禁毁,故C项符合题意;《新学伪经考》是康有为自身对儒学的考究,主观意识较强,真实性不强,故A项错误;《新学伪经考》主要内容是考据被奉为儒家经典的古文经,目的是对儒学体系加以改造,不是介绍西方思想,也不是颠覆孔孟学说,故BD项错误。

24.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题设问词可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空:光绪年间的中国。据题干可知主要结论:光绪年间,晚清政府的外交官薛福成认识到强国不受国际法的限制,弱国事事受制于国际法,且受到不平等对待。这反映了近代中国对外交往过程中对国家自强的认识,C项正确;“形同虚设”说法绝对,国际法仍起到协调各国关系的作用,排除A项;薛福成认为弱国受制于公法,而且还受到不平等对待,而不是认为摆脱公法符合弱国利益、更重要的是国家实现富强,且不是对西方的高度推崇,排除B、D项。故选C项。

25.答案:B

解析:材料“中国现在不必忧各国之瓜分,但忧自己之内讧,此一省欲起事,彼一省亦欲起事,不相联络,各自号召,终必成秦末二十余国之争”体现的是孙中山主张革命的联合,B正确;AC与材料无关,排除;D说法不符合材料主旨,材料强调的是革命联合的重要性,排除。故选B。

26.答案:A

解析:试题分析:据材料中从赋予总统很大权力到对总统权力做出严格限制,结合袁世凯当上临时大总统的背景分析,目的是为了防止袁世凯的独裁,可见立法服从于政治的需要,故A项正确;行政服从于司法的主张材料未体现,故B项错误;从材料中“赋予总统很大权力”可见并未实现从人治走向法治,故C项错误;这时民主共和政体刚刚确立,因此臻于完善的说法错误,故D项错误。故答案选A。

27.答案:B

解析:中共中央认为辛亥革命“一个是反对满洲帝政之民主运动,一个是反对外力压迫之自强运动”,由此可知,这一认识强调这场革命的反帝反封建内涵,故B正确;辛亥革命没有完成民族独立任务,故A错误;辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建社会性质,故C错误;新文化运动传播了民主科学精神,故D错误。

28.答案:A

解析:新文化运动前期的主流思想是民主和科学,但随着一战的爆发,人们对西方资本主义制度进行了反思;五四运动后马克思主义在中国广泛传播,马克思主义更加强调“革命”,符合中国人民“救亡”的要求。材料中“民主”出现频率迅速降低,“革命”出现频率剧增,说明新文化运动的主流思想由前期的民主科学转向后期的马克思主义,故A项正确。国民革命发生在1924—1927年,故B项错误;20世纪20年代的中国出现了多种“主义”,资本主义的政体模式仍是胡适等人的选择,故C项错误;当时中国仍是半殖民地半封建社会,社会主要矛盾并未改变,故D项错误。

29.答案:B

解析:本题材料讲述的是20世纪30年代,上海市政府组织举办集体婚礼的情况,无法体现婚姻自主,故A项错误;仪式上有中式的喜字、旗袍、黑褂,也有西式的钢琴曲、白纱,这些反映了中西习俗融合成为时尚,因此B项正确;C项描述的内容与材料无关且表述过于绝对,故错误;D项中“主导”一词表述错误,用“引导”或者“顺应”更为恰当,故错误。

30.答案:D

解析:根据题干材料“南北相攻”“皖直交斗”“滇蜀不靖”可知,当时出现军阀派系争斗,如皖、直、滇等,这种状况出现在北洋军阀统治时期,故D项正确;太平天国运动时期、义和团运动时期、辛亥革命时期,都没有出现各省派系之间的争斗,故A,B,C项与题干不符,可排除。故选D。

31.答案:(1)不同之处:孔孟思想是仁政、民本、教化,而汉儒强调天人感应、君权神授,三纲五常。

发展:更加重视《论语》《孟子》,重视思辨,强调个人的修养与完善。

(2)回归原典、回归孔孟,否定后人的附会、杜撰之说,主张探寻儒学的精神实质,借助儒学为现实服务。

(3)应历史地看待孔子与儒学,不应盲目地肯定或否定;将真实的孔子与神圣化的孔子区别开来;借鉴其精华,摒弃其糟粕。

解析:第(1)问“不同之处”的解答,需要结合所学知识,从汉代儒学和孔孟儒学的主张角度进行比较。依据所学知识可知,孔孟思想注重仁、礼、德治、仁政、民本、教化等,而汉代儒学则强调大一统、天人感应、君权神授、三纲五常等,如此“不同之处”也就找到了。“发展”是在继承基础上的发展,可从宋代理学的主张中进行思考,如宋代理学吸收了佛教和道教的思想,提出“存天理,灭人欲”,更加重视《论语》《孟子》,重视思辨,强调个人的修养与完善等。

第(2)问“共通之处”可以理解成“共同之处”,依据材料“唐代韩愈以周公、孔子的继承者自居,排斥佛、道,鄙薄汉代以来的儒学,认为周公、孔子之道在孟子之后已经断绝”、“康有为认为汉代以来儒学是伪造的,主张回归孔子所编写的《诗经》《礼记》等原典,理解真正的儒学精神”等信息可归纳出两人都主张回归原典、回归孔孟,否定后人的附会、杜撰之说,主张探寻儒学的精神实质。依据所学知识,从两人的目的来看韩愈希望对儒学进行改造,而康有为则希望减少变法的阻力,也就是两者都希望借助儒学为现实服务。

第(3)问态度,此问是开放性题。结合以上材料从历史的、辩证的角度看待孔子和儒学,既不能盲目肯定或否定,也要区分开真实的孔子和神圣化的孔子,借鉴其精华、摒弃其糟粕等角度解答即可。其他言之成理者,也可酌情给分。

32.答案:(1)原因:经济上:铁犁牛耕的推广(生产力的发展);文化上:学术下移(学在官府到学在民间),学术自由:政治上;周王室衰微,礼崩乐坏:阶经关系上;新兴地主阶级和士阶层的崛起,以及各国的变法运动,统治者礼贤下士政策的推行。

(2)途径:发动新文化运动。主要内容:提倡民主,反对专制:提倡科学,反对愚昧;提倡新道德,反对旧道德:提倡新文学,反对旧文学。

解析:(1)原因:根据材料“社会经济的发展,促使阶级关系出现新变化,旧的贵族等级体系开始瓦解,新兴的士阶层崛起……各国统治者出于争霸需要,礼贤下士,争相招揽人才”及所学知识,可得到经济上:铁犁牛耕的推广(生产力的发展);文化上:学术下移(学在官府到学在民间),学术自由:政治上;周王室衰微,礼崩乐坏:阶经关系上;新兴地主阶级和士阶层的崛起,以及各国的变法运动,统治者礼贤下士政策的推行。

(2)途径:根据材料“三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制之痛苦”及材料出处“摘编自陈独秀《吾人最后之觉悟》~(1916年2月)”及所学知识,可得知为发动新文化运动。主要内容:根据所学知识,可得到提倡民主,反对专制:提倡科学,反对愚昧;提倡新道德,反对旧道德:提倡新文学,反对旧文学。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.西周时期楚王熊渠自称“我蛮夷也,不与中国之号谥”,而春秋时期楚国令尹子囊则说“赫赫楚国……抚有蛮夷,奄征南海,以属诸夏”。这一变化反映了( )

A.国家统一趋势的加强 B.礼崩乐坏局面

C.儒家思想受诸侯认同 D.华夏认同增强

2.春秋战国时期民本思想的主要内涵有:在人与自然关系方面,突出人的地位;在社会关系方面,强调民的作用。下列观点中,对应两者的是( )

A.“齐物”;“逍遥”

B.“天行有常”;“仁政”

C.“法古无过,循礼无邪”;“非攻”

D.“制天命而用之”;“民为贵,社稷次之,君为轻”

3.以下材料为四位皇帝的一日政务记录,按朝代顺序排列正确的是( )

①至前殿,由中书、枢密院、三司、开封府等官员依次奏事

②告诫军机处切勿泄密

③诏曰“诸侯王或欲推私恩分子弟邑者,令各条上”

④引见俘获的突厥颉利可汗,诸蕃君长奉上“天可汗”尊号

A.③①④② B.③④①② C.③④②① D.④③①②

4.我国第一部药学专书《神农本草经》大约成书于汉代,《唐本草》是世界上第一部由国家制定的药典,宋代颁行了多部官修本草,明代李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行。这些史实说明,我国古代药学的发展( )

A.源于大一统的政治体制 B.得益于国家力量的支持

C.是商品经济繁荣的结果 D.受到了宋明理学的推动

5.西晋初年,中原的很多百姓喜欢用细毛毡子做头巾、系带儿、裤边儿。有人戏说中原必会被西北的少数民族所击败,因为人们头上戴的、腰上系的、身上穿的都是西北产的,“能无败乎”?这一现象反映了( )

A.群言百家影响社会风尚 B.人口流动利于区域开发

C.经济往来促进民族交融 D.地方特产丰富人们生活

6.史载,宋太祖某日闷闷不乐,有人问他原因,他说:“尔谓帝王可容易行事耶……偶有误失,史官必书之,我所以不乐也。”此事反映了( )

A.重史传统影响君主个人行为 B.宋代史官所撰史书全都真实可信

C.史官与君主间存在尖锐矛盾 D.宋太祖不愿史书记录其真实言行

7.北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A.国家统一使南茶开始北运 B.南北方饮食习惯趋同

C.南方经济文化影响力在提升 D.南方经济水平已超越北方

8.“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”下列各项中,最接近这一说法的是( )

A.其身正,不令而行;其不正,虽令不从

B.视天下犹一家,中国犹一人

C.勿以恶小而为之,勿以善小而不为

D.居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君

9.明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化。士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本,由此可知,明代中后期( )

A.中枢决策过程发生异变 B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经衰落 D.宦官掌握决策权力

10.明初废丞相、设顾问性质的内阁大学士,严防权臣乱政。明中后期严嵩、张居正等内阁首辅操纵朝政,权倾一时。这表明( )

A.皇权渐趋衰落 B.君主集权加强

C.内阁取代六部 D.首辅权力失控

11.研究表明,有清一代中枢机构的重大变革无疑是军机处的设立。但军机处在形式上却始终处于临时机构的地位,不像正式国家机关的样子。如办公的地方不称衙署仅称“值房”,且条件简陋,初仅板屋数间,后来才改建瓦屋。这表明其实际职能( )

A.“只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间”

B.“以天下之权,寄之天下之人”

C.“分理天下庶务,彼此颉颃”

D.“别黑白而定一尊”

12.清乾隆帝曾诏谕山东巡抚,称其奏折所述事宜为日常公事,不合体制。此后,乾隆帝多次晓谕各省督抚,此类公事应当使用题本文书,经内阁等部门呈送;只有“案关重大,决不待时者”才可用奏折。由此判断( )

A.奏折最早出现在乾隆年间 B.奏折制度有利于制衡皇权

C.奏折具有机密高效的特点 D.奏折需要经内阁中转呈送

13.《红楼梦》中记载薛蟠去南方做生意带回一箱“绸缎绫锦洋货”;王熙凤同样回忆“那时候我爷爷单管各国进贡朝贺的事,凡有的外国人来,都是我们家养活。粤、闽、滇、浙所有的洋船货物都是我们家的”。《红楼梦》中两段文字记载反映当时( )

A.域外经济的发展状况 B.闭关锁国政策的破产

C.写实求真的文学艺术 D.东亚朝贡体系的辉煌

14.明末徐光启修订的《崇祯历书》既采用了计算精确的西方天文物理学知识,又保留了中国古代历法《大统历》的优点,因而被称为“熔西人精算,入大统之型模;正朔闰月,从中不从西,完气整度,从西不从中”。由此可知,徐光启( )

A.推崇中体西用思想 B.践行了经世致用的思想

C.主张利用西学救国 D.推动国人“开眼看世界”

15.清代,山东藤县“城东地多山险,宜粟菽,其俗好种树而饶于枣梨,贫者务农毕,则入山樵采治炭,妇女缉布,夜纺车之声比屋相闻”。这些做法( )

A.说明了人地矛盾尖锐 B.反映了农业的集约化经营

C.体现了重农抑商观念 D.有利于拓宽农民收入渠道

16.19世纪中期,魏源在《海国图志》中,对量天尺(测远近)、海图、察天筒、风铳、千里镜、显微镜、自来火等作了描述,称这些为“西洋奇器”。最后五卷辑录了有关地球天文等科技知识的内容,而且还提供了很多图解和示例让中国人能够直观地了解学习。魏源的做法( )

A.开启了“西学东渐”的时代潮流 B.旨在反思中国落后的科技体制

C.丰富了洋务运动“自强”的内涵 D.是对西方列强侵略挑战的回应

17.据下表中有关鸦片战争的三组史料信息可知( )

道光帝 “连衅”,“犯上作乱”者是不能长久的。

费正清(美国学者) 认为鸦片战争根本上是北京愿不愿意和英国订立平等国家关系的问题。

陈旭麓(史学家) 对国人来说,这场战争是一块界碑,铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初一步。

A.历史结论受人物视角的影响 B.历史评价缺乏客观依据

C.历史事件是多种因素的结果 D.历史解释反映历史真实

18.如表为19世纪中期部分作品内容摘要。据表可知,这一时期( )

人物 作品 内容摘要

徐继畬 《瀛寰志略》 不循世及之规,公器付之公论,创古今未有之局。

姚莹 《康輜纪行》 欲吾中国稍习夷事,以求抚驭之方耳。

龚自珍 《已亥杂诗》 我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

A.知识分子摒弃传统夷夏观念 B.民族危机推动经世思潮发展

C.改革政治制度呼声日渐高涨 D.向西方学习已成为社会共识

19.广西夏季水灾严重,而秋、春、冬季的旱灾也同样不轻。晚清时期广西旱灾22次,平均不到三年就发生一次,大规模的蝗灾就有21次。史料记载:广西飞蝗蔽日,如暴风骤雨之至,飒飒有风,所下之处禾苗菽麦嚼食一空。上述史料最贴切的研究主题是( )

A.第二次鸦片战争 B.太平天国运动

C.三元里抗英 D.义和团运动

20.有学者指出,太平天国运动以摧枯拉朽之势,很快将清朝原有的军政体系冲击得七零八落。为挽救危局,清朝最高统治者被迫起用有救时之才的曾国藩、左宗棠、李鸿章等兴办洋务运动,一种中国历史上从未有过的新现象,开始涌动于古老的中国封建机体的内部。该学者意在( )

A.全面阐释洋务运动的原因 B.揭示太平天国的历史进步性

C.揭露清朝贵族的腐败无能 D.肯定清政府自我调整的成效

21.《申报》曾报道,“奉天为我圣祖神宗当日发祥之地,今虽势不能敌,岂可轻以尺寸与人”,还有旅顺、威海皆军事要地,因而“中国万不可允倭人割地之请”。与此报道相关的战争应是( )

A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争 D.八国联军侵华战争

22.现代化是晚清历史发展的一个趋向,最能体现这一趋向的是( )

A.洋务运动—戊戌政变—清末新政 B.洋务运动—戊戌变法—辛亥革命

C.鸦片战争—中法战争—甲午战争 D.太平天国运动—义和团运动—辛亥革命

23.康有为在《新学伪经考》中认为,被奉为儒家经典的古文经实系伪造。1891年该书刊印后风行国内,但很快遭到清政府禁毁。这主要是因为该书旨在( )

A.揭露历史真相 B.引介西方理论 C.倡导维新变法 D.颠覆孔孟学说

24.光绪年间,曾出使英、法、意、比四国的薛福成感慨,“强盛之国,事事欲轶(超越)乎公法,而人或勉以公法绳之”;“衰弱之国,事事求合乎公法,而人未必以公法待之”。这突出反映了( )

A.公法在外交实践中形同虚设 B.摆脱公法束缚符合弱国利益

C.对外交往深化对自强的认知 D.晚清士人对西方的高度推崇

25.1905年7月,孙中山与华兴会领导人商讨时指出:“现今大势及革命方法,大概不外联络人才一义。中国现在不必忧各国之瓜分,但忧自己之内讧,此一省欲起事,彼一省亦欲起事,不相联络,各自号召,终必成秦末二十余国之争,元末朱、陈、张、明之乱,此时各国乘而干涉之,则中国必亡无疑矣。”孙中山旨在( )

A.批判旧式农民起义的落后性 B.强调联合革命力量的必要性

C.说明培养革命人才的重要性 D.阐述反抗列强瓜分的紧迫性

26.1912年中华民国成立,按《中华民国临时政府组织大纲》规定实行总统制,赋予总统很大权力;其后,《中华民国临时约法》又对总统权力做出严格限制。这一变化主要反映出当时( )

A.立法服从于政治 B.行政服从于司法

C.从人治走向法治 D.民主政体臻于完善

27.对辛亥革命的认识,中共中央在第一次对时局的主张中指出:“辛亥革命战争有两个意义,一个是反对满洲帝政之民主运动,一个是反对外力压迫之自强运动。”这一认识强调这场革命( )

A.完成了民族独立任务 B.反帝反封建的内涵

C.改变了中国社会性质 D.传播了民主科学精神

28.1915—1918年,《新青年》中“革命”“科学”“平等”“民主”等词出现频次大体相当;1919—1922年,“民主”出现次数不到“科学”的1/10,不及“革命”的1/20。这种变化可说明( )

A.新文化运动主流思想发生转变 B.国民革命运动受到民众普遍拥护

C.资本主义政体模式被知识界否定 D.中国社会主要矛盾发生改变

29.20世纪30年代,上海市政府组织举办集体婚礼。仪式上,喜字纱灯引导,乐队演奏钢琴曲,新郎着蓝袍黑褂,新娘穿粉色旗袍,头披白纱,手持鲜花,婚礼场面整齐宏大。这反映了当时上海( )

A.民众实现了婚姻自主 B.中西习俗融合成为时尚

C.门当户对观念已颠覆 D.政府主导社会习俗演变

30.《申报》“时评”栏目曾评述说:“今之时局,略似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也,南北相攻,皖直交斗,滇蜀不靖,犹如诸侯相侵伐也。”这一时局出现在( )

A.太平天国运动时期 B.义和团运动时期

C.辛亥革命时期 D.北洋军阀统治时期

二、材料题

31.阅读材料,完成下列要求。

材料一:在历史中,儒学一直在发展与创新。唐代韩愈以周公、孔子的继承者自居,排斥佛、道,鄙薄汉代以来的儒学,认为周公、孔子之道在孟子之后已经断绝。他在《原道》中说:“吾所谓道也,非向(先前)所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子。孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉。”他的这一主张被宋代儒者接受并发扬。当代学者认为韩愈开了宋代“新儒学”的先河。

——摘编自卞孝宣等《韩愈评传》

材料二:19世纪末,康有为撰写《新学伪经考》《孔子改制考》二书,认为汉代以来儒者奉为经典的《周礼》《左传》等书,是汉代学者为王莽篡汉而伪造的,影响恶劣,导致“中国之民,遂二千年被(遭受)暴主夷狄之酷政”。他主张回归孔子所编写的《诗经》《礼记》等原典,理解真正的儒学精神。在他看来,孔子是一位伟大的改革家,《春秋》便是孔子为“改制”而创作的。他甚至用西学来解释《春秋》,认为《春秋公羊传》中的“三世”说为:“始于据乱(世),立君主;中至升平(世),为立宪,君民共主,终至太平(世),为民主。”

——摘编自张海鹏等编《中国近代史》

(1)结合材料一及所学知识,指出汉代儒学与孔孟儒学的不同之处,并概括宋代理学在哪些方面对儒学有所发展。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出韩愈、康有为关于儒学认识的共通之处。

(3)我们应当以什么样的态度对待孔子与儒学?

32.阅读材料,完成下列要求。

材料一:春秋战国时期是社会大变革时期。社会经济的发展,促使阶级关系出现新变化,旧的贵族等级体系开始瓦解,新兴的士阶层崛起。……各国统治者出于争霸需要,礼贤下士,争相招揽人才。士人周游列国,颇受重用。他们的活跃推动了学术文化的繁荣。当时出现众多学说、学派,各自提出对政治社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成百家争鸣的思想文化繁荣局面。

——摘编自《中外历史纲要(上)》

材料二:三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制之痛苦。自经此次之实验,国中贤者,宝爱共和之心,因以勃发,厌弃专制之心,因以明确……然自今以往,共和国体,果能巩固无虞乎!立宪政治,果能施行无阻乎?以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。

——摘编自陈独秀《吾人最后之觉悟》~(1916年2月)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括百家争鸣出现的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出陈独秀“犹待吾人最后之觉悟”的解决途径及其主要内容。

参考答案

1.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:西周、春秋时期(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:熊渠说他是蛮夷人,不用中原国家的号谥,而子囊认为楚国对南方诸国或安抚或征伐,使之归顺诸夏,这表明了楚国为华夏而战,并以华夏自居,体现了楚国人对华夏文明的接受与认同,D项正确;据所学,春秋时期,王室衰微,诸侯争霸割据,分裂趋势加强,排除A项;材料未涉及礼乐制度的情况,排除B项;据所学,儒家思想是春秋末年孔子创立,材料未体现受诸侯认同,排除C项。故选D项。

2.答案:D

解析:荀子在天人关系上,提出人道有为,即“制天命而用之”(发挥主观能动性去改造自然);孟子提出“民为贵,社稷次之,君为轻”学说。“民贵君轻”的原则成为中国早期民本思想的基础,故选D项;庄子的“齐物”认为万物没有界限和差别,“逍遥”就是对事物的变化采取一种旁观、超然的态度,与材料主旨不符,排除A项;荀子的“天行有常”指自然界的运行有自己的规律,没有突出人的地位,排除B项;“法古无过,循礼无邪”指效法古代不会有过错,遵循古时礼法不会有邪行,墨子的“非攻”指反对不义的兼并战争,排除C项。

3.答案:B

解析:由材料“中书、枢密院、三司、开封府等官员依次奏事”及所学知识可知,①中涉及的官职出现在宋朝,所以①是宋朝;由材料“告诫军机处切勿泄密”及所学知识可知,军机处设立于清朝雍正帝时期,所以②是清朝;由材料“诸侯王或欲推私恩分子弟邑者,令各条上”及所学知识可知,“推恩令”是汉武帝时期的政策,所以③是西汉;由材料“诸蕃君长奉上天可汗”及所学知识可知,唐太宗被尊称为“天可汗”,所以④是唐朝:所以按朝代顺序排列正确的是③④①②,B项正确;因为④在①之前,排除A项;因为①在②之前,排除C项;因为③在④之前,排除D项。故选B项。

4.答案:B

解析:由材料“《唐本草》是世界上第一部由国家制定的药典,宋代颁行了多部官修本草,明代李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行”可知,古代中国药物学著作大都是由国家或者朝廷制定或颁行的,由此得出,古代药学的发展得益于国家力量的支持,B符合题意;材料反映的是国家对药学发展的支持,没有体现政治制度的影响,A不正确;材料没有涉及商品经济发展的相关信息,C不正确;药学的发展与宋明理学没有必然联系,D不正确。

5.答案:C

解析:根据“中原的很多百姓喜欢用细毛毡子做头巾、系带儿、裤边儿。有人戏说中原必会被西北的少数民族所击败,因为人们头上戴的、腰上系的、身上穿的都是西北产的”可得出汉族的习惯中有很多少数民族的内容,体现了民族间的交融,C项正确;群言百家指各家著述,与材料信息无关,排除A项;材料体现的不是人口的流动,也不是地方的物产,排除BD项。故选C项。

6.答案:A

解析:本题考查宋代的政治状况。材料中宋太祖所言大意是:当皇帝也不容易,偶然有过失,史官就会写入史书,这是我不快乐的原因。这件事反映了吏官秉笔直书的传统影响了皇帝的个人行为,故选A项;B项说法绝对,可排除;材料没有反映史官与君主间存在尖锐矛盾,排除C项;宋太祖只是认为史书记录他的过失会影响后人对他的评价,并不是不愿意史书记录他的真实言行,排除D项。

7.答案:C

解析:A项的分析:题干反映的北人从“贱茶”到“贵茶”风尚的转变,应该与南北茶叶贸易的发展密切相关。但南茶北运的开始时间肯定是在唐中期以前,从材料中“茶自江、淮而来,舟车相继”可以推测南茶北运主要靠南北大运河,而此大运河系隋朝修建,隋朝、唐朝前期都是国家统一时期,这一时期出现南茶北运完全有可能。另外,“唐中期国家统一”的说法也不准确,言下之意是——唐中期以前国家未统一。故A不正确。B项的分析:由南北皆有喝茶习俗这一事不能得出“南北方饮食习惯趋于一致”的大结论,材料中“食”固未见,“饮”也单一。故B不正确。C项的分析:茶叶是我国南方的主要经济作物之一,古代北方的饮茶习俗也是自南方传入的,“茶叶”是经济,“饮茶习俗”是文化,C正确。D项的分析:南茶北运、北方“贵茶”皆不足以得出D的结论。主流观点认为两宋时期南方经济水平已超越北方。D不正确。

8.答案:A

解析:材料信息“物格——知至——意诚——心正——身修——家齐——国治——天下齐”体现了“修身、齐家、治国、平天下”的思想,强调个人修养的重要性。“其身正,不令而行;其不正,虽令不从”说明了修身的重要性,故A项正确;B项反映的是专制思想,故排除;C项强调向善的思想,故排除;D项强调的是个人的责任感,不符合材料信息,故排除。

9.答案:A

解析:根据材料可知,明朝前期,宦官不得干政,禁其读书是最直接的方法。结合所学知识,明中后期,出于对外廷官员的不信任,皇帝便利用宦官对其实行制衡,而这也对宦官的文化素质提出了较高的要求,间接促进了宫廷中宦官教育的发展。宦官识字的情况逐渐制度化,他们干政的可能性增大。这种情况的存在,只能说明这一时期中枢决策过程发生了异变,即由原来的皇帝与外廷直接发生关系,转变到宦官可以票拟,进而再转入外廷,A项正确;虽然宦官有票拟权,但是并不能代替皇帝进行决策,宦官权力增大,实质反映的是君主专制加强,排除B项;内阁依然是这一时期重要的议政机构,宦官并未真正掌握决策权力,排除C项;最高决策权属于皇帝,宦官没有真正掌握决策权,排除D项。故选A项。

10.答案:B

解析:本题考查学生对于中国专制主义中央集权制度发展状况的理解与运用能力。A项与中国古代的君主专制的发展史实不相符合,所以排除A项。内阁取代六部与史实不符合,这二者不存在政治隶属关系,六部直接受皇帝统领。D项与史实不符合,材料中所说的首辅权利来源于皇帝,皇帝信任首辅大臣专权只能说明是皇权的集权不断加强。

11.答案:A

解析:依据材料可知,清军机处只是临时机构,不是正式的国家机关,而且其职能是秉承皇帝的旨意办事,起到上传下达的作用,故A项正确;“别黑白而定一尊”指秦始皇创立皇帝制度后皇帝的地位和权力,故D项错误;军机处的设立标志着皇权的进一步强化,而“以天下之权,寄之天下之人”是顾炎武批判君主专制制度的言论,故B项错误;“分理天下庶务,彼此颉颃”与朱元璋废丞相有关,故C项错误。

12.答案:C

解析:根据材料并结合所学可知,乾隆帝的谕旨反映了奏折所述内容应当是急需处理的重大事务,且奏折不需要经内阁等部门中转呈送,这反映出奏折机密高效的特点,C项正确,D项错误。奏折制度在康熙年间已经出现,A项排除;奏折制度使皇权得到强化,B项错误。

13.答案:A

解析:本题是单类型单项选择题,根据主题干设问词可知本题是本质题,本题时空是:清朝(中国)。根据材料可知,《红楼梦》中提到“洋货、洋船”说明当时与外通商现象的存在,A项正确;B项的破产不符合史实,排除B项;“所有的洋货洋船都是我们家的”存在歪曲事实的情况,排除C项;朝贡体系的厚往薄来的特点材料中无法看出,排除D项。故选A项。

14.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。据材料可知,明末徐光启在修订《崇祯历书》时兼采中西方历法的优点,这表明徐光启冲破了对西方文化的偏见,践行经世致用原则,B项正确;中体西用思想产生于洋务运动时期,排除A项;近代先进知识分子主张利用西学救国,时空不符,排除C项;开眼看世界开始于鸦片战争后,排除D项。故选B项。

15.答案:D

解析:本题是多类型单项选择题。据本题次题干的关键词,可知这是影响题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。据材料可知,在清朝时期的山东藤县,人们不但种植粟菽,还种植枣梨等经济作物,而且在农闲之际,人们还从事采炭,女性也大多从事织布等工作,这些做法有利于拓宽农民收入渠道,增加农民收入,D项正确;材料中描述的是农民收入的增加,没有描述人地矛盾,也没有体现集约化经营,排除AB项;材料没有体现商业的信息,排除C项。故选D项。

16.答案:D

解析:材料信息显示,魏源的做法对西方科学技术等进行了详细介绍,让中国人能直观地了解和学习,结合所学知识可知,这体现了中国对学习西方科技的愿望,其实是对西方列强侵略挑战的回应,故D项正确。“西学东渐”在明代就已出现,排除A项;材料没有相关中国科技体制的信息,排除B项;材料现象发生在洋务运动之前,排除C项。

17.答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题设问词是推断题。据本题时间信息可知准确时空:晚清(中国)。据题干及所学可知,道光帝鸦片认识战争是在天朝上国的角度,费正清认识鸦片战争是从中英订立平等条约的角度,陈旭麓认识鸦片战争是从中国近代化的角度。因此对鸦片战争的认识受到了不同人物视角的影响,A项正确;道光帝和费正清的认识具有主观片面性,缺乏客观依据。陈旭麓的认识具有客观性,排除B项;历史事件是客观发生的,而材料是历史认识不是历史事件,排除C项;鸦片战争根本上是英国要打开中国市场而发动的侵略战争,而不是费正清的认识,因此不是所有的历史解释都反映了历史真实,排除D项。故选A项。

18.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:晚清(中国)。由表中“介绍世界各国历史、地理、社会现状以及军事、科技”“介绍英法历史”“介绍东西半球的概况”等信息可知,19世纪中期,中国部分先进的知识分子开始关注世界形势,反映了面对英国对中国侵略的民族危机,知识分子为挽救民族危机学习西方的经世思潮发展,B项正确;据所学知识可知,此时期知识分子尚未完全摒弃传统夷夏观念,排除A项;徐继畬等属于地主阶级,他们虽然介绍西方,但并没有要求改革政治制度,排除C项;此时向西方学习没有成为社会共识,如顽固派反对学习西方,排除D项。故选B项。

19.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:晚清时期的中国。材料反映的是晚清时期广西地区自然灾害严重,严重的自然灾害激化了阶级矛盾,广西金田起义的太平天国运动由此爆发,B项正确;第二次鸦片战争属于列强的入侵,与自然灾害无关,排除A项;三元里抗英是因为英国的侵略,排除C项;义和团运动主要发生在中国北方地区,排除D项。故选B项。

20.答案:B

解析:据材料可知,该学者认为太平天国运动一方面沉重打击了清朝统治,一方面促使清朝开始兴办洋务运动,揭示了太平天国运动的历史进步性,B项正确。洋务运动除应对太平天国运动外,还有来自列强的威胁,排除A项;清朝贵族的腐败无能只是材料的一部分,并非材料全部内容的反映,排除C项;材料仅表明清政府开始调整政策,但效果如何材料并未说明,且洋务运动最终失败,排除D项。

21.答案:C

解析:在1894年甲午战争中,倭人(日本军队)在旅顺制造了大屠杀,在威海卫围攻北洋舰队,因此与此报道有关的战争是甲午中日战争,故选择C项;鸦片战争是英国发动的侵华战争,排除A项;第二次鸦片战争是英法联军发动的侵华战争,排除B项;八国联军侵华没有提出“割地之请”,排除D项。

22.答案:B

解析:本题考查近代中国各阶层的探索。一般而言,现代化包括了学术知识上的科学化、政治上的民主化和经济上的工业化等。中国的洋务运动兴办近代工业,迈出了中国现代化的第一步; 戊戌变法和辛亥革命主张变革中国的政治制度,体现了政治上民主化的趋向。这三者最能体现现代化这一趋向。选择B项。

23.答案:C

解析:根据所学知识可知,《新学伪经考》将被奉为儒家经典的古文经斥为伪经,其目的是摧毁封建专制统治的思想理论依据,为维新变法扫清障碍,因而遭到清政府的禁毁,故C项符合题意;《新学伪经考》是康有为自身对儒学的考究,主观意识较强,真实性不强,故A项错误;《新学伪经考》主要内容是考据被奉为儒家经典的古文经,目的是对儒学体系加以改造,不是介绍西方思想,也不是颠覆孔孟学说,故BD项错误。

24.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题设问词可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空:光绪年间的中国。据题干可知主要结论:光绪年间,晚清政府的外交官薛福成认识到强国不受国际法的限制,弱国事事受制于国际法,且受到不平等对待。这反映了近代中国对外交往过程中对国家自强的认识,C项正确;“形同虚设”说法绝对,国际法仍起到协调各国关系的作用,排除A项;薛福成认为弱国受制于公法,而且还受到不平等对待,而不是认为摆脱公法符合弱国利益、更重要的是国家实现富强,且不是对西方的高度推崇,排除B、D项。故选C项。

25.答案:B

解析:材料“中国现在不必忧各国之瓜分,但忧自己之内讧,此一省欲起事,彼一省亦欲起事,不相联络,各自号召,终必成秦末二十余国之争”体现的是孙中山主张革命的联合,B正确;AC与材料无关,排除;D说法不符合材料主旨,材料强调的是革命联合的重要性,排除。故选B。

26.答案:A

解析:试题分析:据材料中从赋予总统很大权力到对总统权力做出严格限制,结合袁世凯当上临时大总统的背景分析,目的是为了防止袁世凯的独裁,可见立法服从于政治的需要,故A项正确;行政服从于司法的主张材料未体现,故B项错误;从材料中“赋予总统很大权力”可见并未实现从人治走向法治,故C项错误;这时民主共和政体刚刚确立,因此臻于完善的说法错误,故D项错误。故答案选A。

27.答案:B

解析:中共中央认为辛亥革命“一个是反对满洲帝政之民主运动,一个是反对外力压迫之自强运动”,由此可知,这一认识强调这场革命的反帝反封建内涵,故B正确;辛亥革命没有完成民族独立任务,故A错误;辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建社会性质,故C错误;新文化运动传播了民主科学精神,故D错误。

28.答案:A

解析:新文化运动前期的主流思想是民主和科学,但随着一战的爆发,人们对西方资本主义制度进行了反思;五四运动后马克思主义在中国广泛传播,马克思主义更加强调“革命”,符合中国人民“救亡”的要求。材料中“民主”出现频率迅速降低,“革命”出现频率剧增,说明新文化运动的主流思想由前期的民主科学转向后期的马克思主义,故A项正确。国民革命发生在1924—1927年,故B项错误;20世纪20年代的中国出现了多种“主义”,资本主义的政体模式仍是胡适等人的选择,故C项错误;当时中国仍是半殖民地半封建社会,社会主要矛盾并未改变,故D项错误。

29.答案:B

解析:本题材料讲述的是20世纪30年代,上海市政府组织举办集体婚礼的情况,无法体现婚姻自主,故A项错误;仪式上有中式的喜字、旗袍、黑褂,也有西式的钢琴曲、白纱,这些反映了中西习俗融合成为时尚,因此B项正确;C项描述的内容与材料无关且表述过于绝对,故错误;D项中“主导”一词表述错误,用“引导”或者“顺应”更为恰当,故错误。

30.答案:D

解析:根据题干材料“南北相攻”“皖直交斗”“滇蜀不靖”可知,当时出现军阀派系争斗,如皖、直、滇等,这种状况出现在北洋军阀统治时期,故D项正确;太平天国运动时期、义和团运动时期、辛亥革命时期,都没有出现各省派系之间的争斗,故A,B,C项与题干不符,可排除。故选D。

31.答案:(1)不同之处:孔孟思想是仁政、民本、教化,而汉儒强调天人感应、君权神授,三纲五常。

发展:更加重视《论语》《孟子》,重视思辨,强调个人的修养与完善。

(2)回归原典、回归孔孟,否定后人的附会、杜撰之说,主张探寻儒学的精神实质,借助儒学为现实服务。

(3)应历史地看待孔子与儒学,不应盲目地肯定或否定;将真实的孔子与神圣化的孔子区别开来;借鉴其精华,摒弃其糟粕。

解析:第(1)问“不同之处”的解答,需要结合所学知识,从汉代儒学和孔孟儒学的主张角度进行比较。依据所学知识可知,孔孟思想注重仁、礼、德治、仁政、民本、教化等,而汉代儒学则强调大一统、天人感应、君权神授、三纲五常等,如此“不同之处”也就找到了。“发展”是在继承基础上的发展,可从宋代理学的主张中进行思考,如宋代理学吸收了佛教和道教的思想,提出“存天理,灭人欲”,更加重视《论语》《孟子》,重视思辨,强调个人的修养与完善等。

第(2)问“共通之处”可以理解成“共同之处”,依据材料“唐代韩愈以周公、孔子的继承者自居,排斥佛、道,鄙薄汉代以来的儒学,认为周公、孔子之道在孟子之后已经断绝”、“康有为认为汉代以来儒学是伪造的,主张回归孔子所编写的《诗经》《礼记》等原典,理解真正的儒学精神”等信息可归纳出两人都主张回归原典、回归孔孟,否定后人的附会、杜撰之说,主张探寻儒学的精神实质。依据所学知识,从两人的目的来看韩愈希望对儒学进行改造,而康有为则希望减少变法的阻力,也就是两者都希望借助儒学为现实服务。

第(3)问态度,此问是开放性题。结合以上材料从历史的、辩证的角度看待孔子和儒学,既不能盲目肯定或否定,也要区分开真实的孔子和神圣化的孔子,借鉴其精华、摒弃其糟粕等角度解答即可。其他言之成理者,也可酌情给分。

32.答案:(1)原因:经济上:铁犁牛耕的推广(生产力的发展);文化上:学术下移(学在官府到学在民间),学术自由:政治上;周王室衰微,礼崩乐坏:阶经关系上;新兴地主阶级和士阶层的崛起,以及各国的变法运动,统治者礼贤下士政策的推行。

(2)途径:发动新文化运动。主要内容:提倡民主,反对专制:提倡科学,反对愚昧;提倡新道德,反对旧道德:提倡新文学,反对旧文学。

解析:(1)原因:根据材料“社会经济的发展,促使阶级关系出现新变化,旧的贵族等级体系开始瓦解,新兴的士阶层崛起……各国统治者出于争霸需要,礼贤下士,争相招揽人才”及所学知识,可得到经济上:铁犁牛耕的推广(生产力的发展);文化上:学术下移(学在官府到学在民间),学术自由:政治上;周王室衰微,礼崩乐坏:阶经关系上;新兴地主阶级和士阶层的崛起,以及各国的变法运动,统治者礼贤下士政策的推行。

(2)途径:根据材料“三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制之痛苦”及材料出处“摘编自陈独秀《吾人最后之觉悟》~(1916年2月)”及所学知识,可得知为发动新文化运动。主要内容:根据所学知识,可得到提倡民主,反对专制:提倡科学,反对愚昧;提倡新道德,反对旧道德:提倡新文学,反对旧文学。

同课章节目录