2.4 用尺规作角 教案设计(表格式) 北师大版数学七年级下册

文档属性

| 名称 | 2.4 用尺规作角 教案设计(表格式) 北师大版数学七年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 666.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教版七年级下册第二章第四节第一课时

《用尺规作角》教案设计

课型:新授课 授课人:XXX

课程标准要求 能用尺规作图,作一个角等于已知角。

学情分析 基本情况:七年级学生在之前的学习过程中已经形成了一定的几何直观、空间观念的核心素养。七年级学生学习的积极性高,在课堂上与老师有较多的互动,具有好强、好胜的特点,为他们独立思考、合作探究奠定了基础。 认知基础:学生在小学阶段就已经直观地认识了角,平行与直线,对其性质有一定的了解,并且学过了作一条线段等于已知线段、经过一点画已知直线的垂线以及经过直线外一点作已知直线的平行线的尺规作图方式,有一定的动手操作能力。 认知障碍:用尺规作角在作图步骤和思维过程上比用尺规作线段有较大的难度;同时学生对于知识的掌握大多停留在机械式记忆的层面,部分学生不会用规范数学语言描述作图过程。

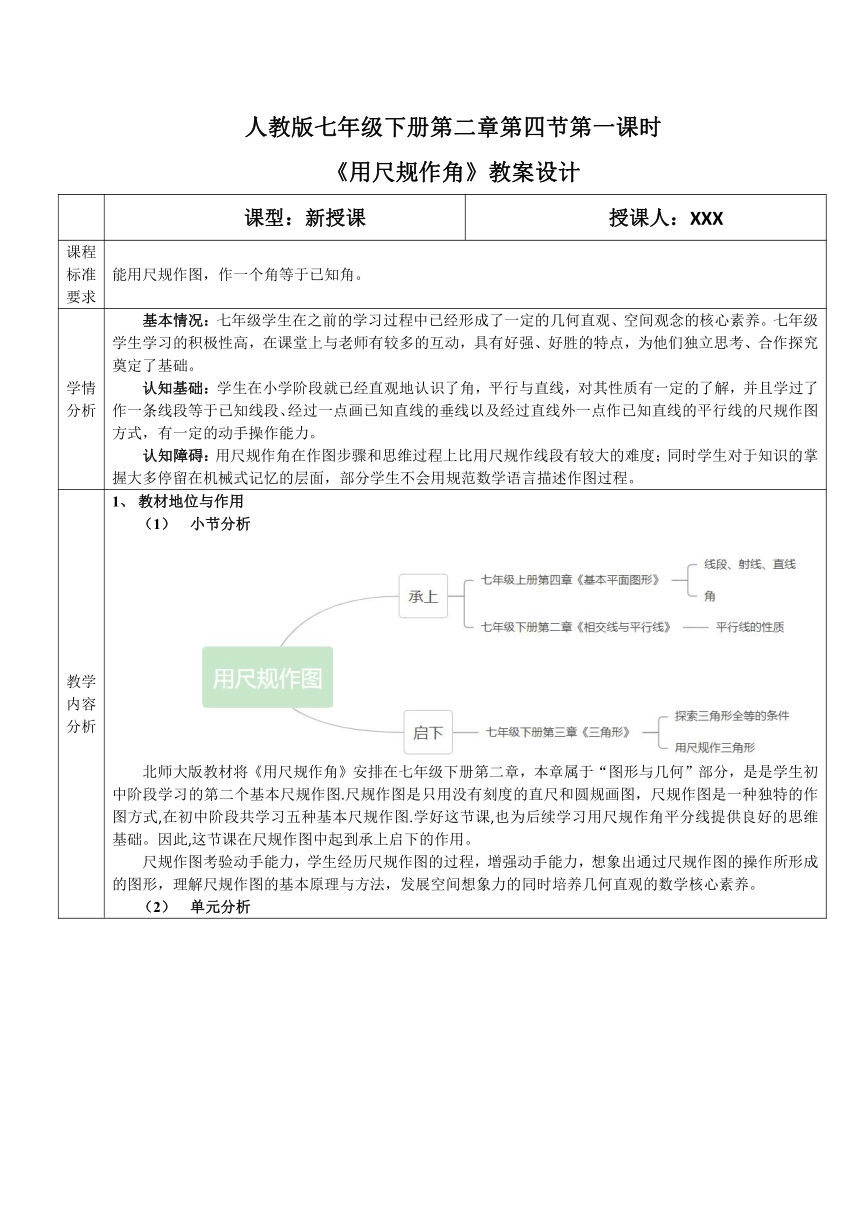

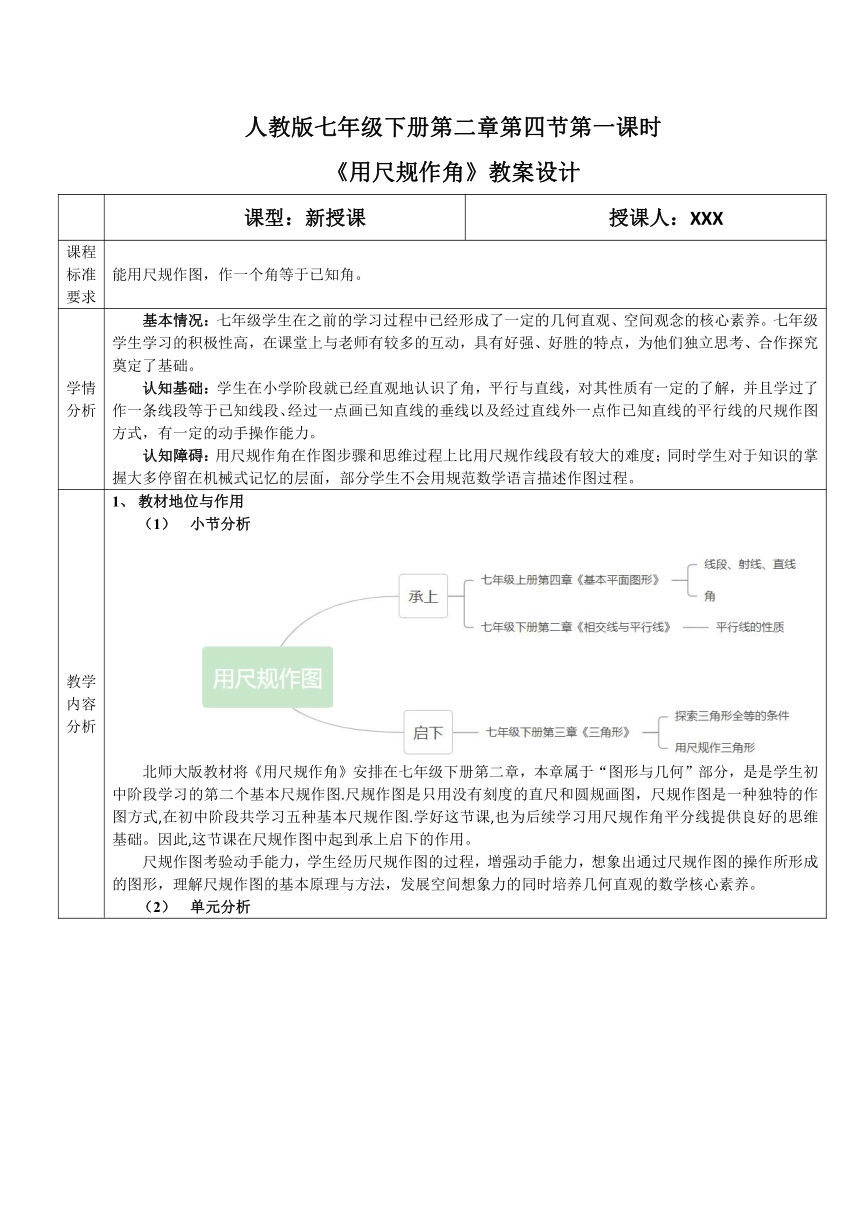

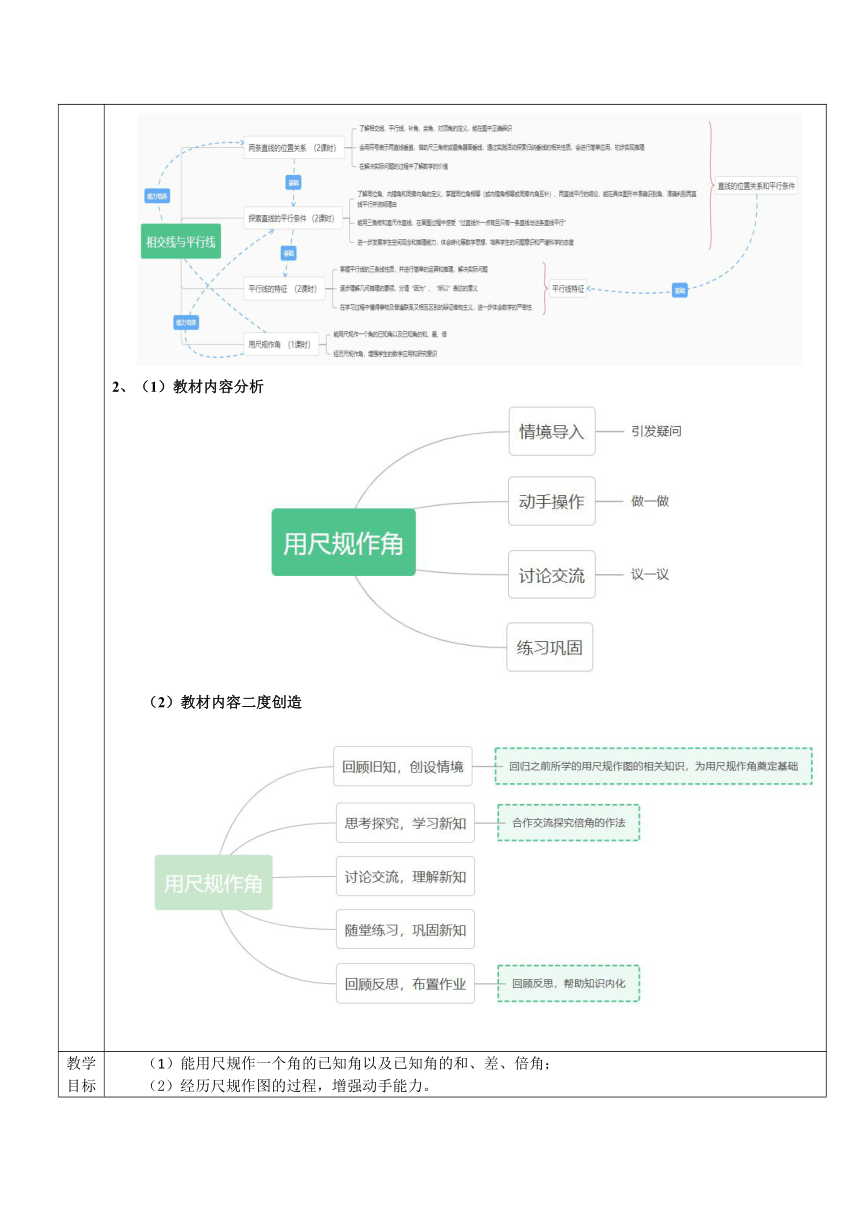

教学内容分析 教材地位与作用 小节分析 北师大版教材将《用尺规作角》安排在七年级下册第二章,本章属于“图形与几何”部分,是是学生初中阶段学习的第二个基本尺规作图.尺规作图是只用没有刻度的直尺和圆规画图,尺规作图是一种独特的作图方式,在初中阶段共学习五种基本尺规作图.学好这节课,也为后续学习用尺规作角平分线提供良好的思维基础。因此,这节课在尺规作图中起到承上启下的作用。 尺规作图考验动手能力,学生经历尺规作图的过程,增强动手能力,想象出通过尺规作图的操作所形成的图形,理解尺规作图的基本原理与方法,发展空间想象力的同时培养几何直观的数学核心素养。 单元分析 2、(1)教材内容分析 (2)教材内容二度创造

教学目标 (1)能用尺规作一个角的已知角以及已知角的和、差、倍角; (2)经历尺规作图的过程,增强动手能力。 (3)能想象出通过尺规作图的操作所形成的图形,理解尺规作图的基本原理与方法,培养几何直观的数学核心素养。

教学重点 理解并掌握尺规作图的相关概念及作法。

教学难点 能够运用尺规作角,并运用其解决问题。

教学关键 用尺规作相线段、平行线的性质

教学方法 讲授法、讨论法、练习法

教具学具 直尺、圆规

教学活动设计

师生活动 设计意图

教学环节1:回顾旧知,创设情境

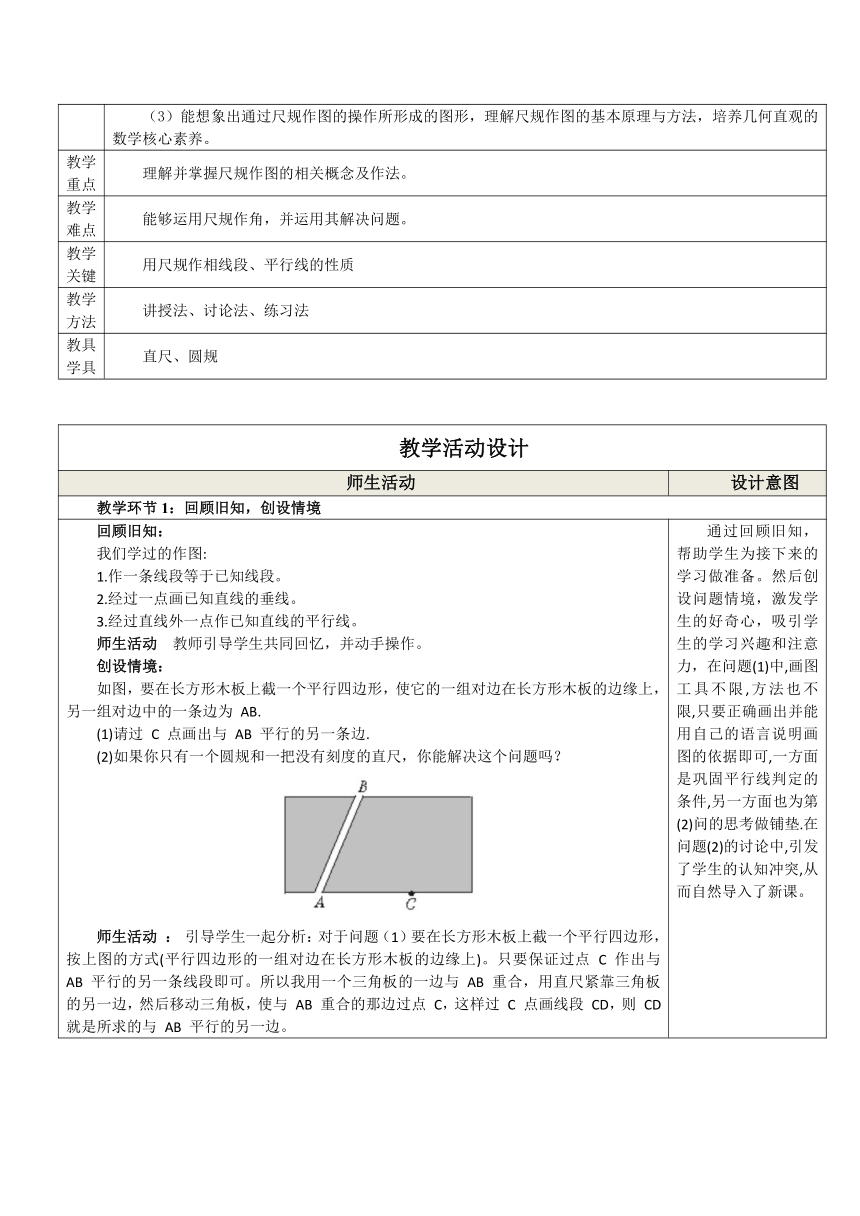

回顾旧知: 我们学过的作图: 1.作一条线段等于已知线段。 2.经过一点画已知直线的垂线。 3.经过直线外一点作已知直线的平行线。 师生活动 教师引导学生共同回忆,并动手操作。 创设情境: 如图,要在长方形木板上截一个平行四边形,使它的一组对边在长方形木板的边缘上,另一组对边中的一条边为 AB. (1)请过 C 点画出与 AB 平行的另一条边. (2)如果你只有一个圆规和一把没有刻度的直尺,你能解决这个问题吗? 师生活动 : 引导学生一起分析:对于问题(1)要在长方形木板上截一个平行四边形,按上图的方式(平行四边形的一组对边在长方形木板的边缘上)。只要保证过点 C 作出与 AB 平行的另一条线段即可。所以我用一个三角板的一边与 AB 重合,用直尺紧靠三角板的另一边,然后移动三角板,使与 AB 重合的那边过点 C,这样过 C 点画线段 CD,则 CD 就是所求的与 AB 平行的另一边。 对于问题(2)只有一个圆规和一把没有刻度的直尺,现在还不能解决这个问题。 通过回顾旧知,帮助学生为接下来的学习做准备。然后创设问题情境,激发学生的好奇心,吸引学生的学习兴趣和注意力,在问题(1)中,画图工具不限,方法也不限,只要正确画出并能用自己的语言说明画图的依据即可,一方面是巩固平行线判定的条件,另一方面也为第(2)问的思考做铺垫.在问题(2)的讨论中,引发了学生的认知冲突,从而自然导入了新课。

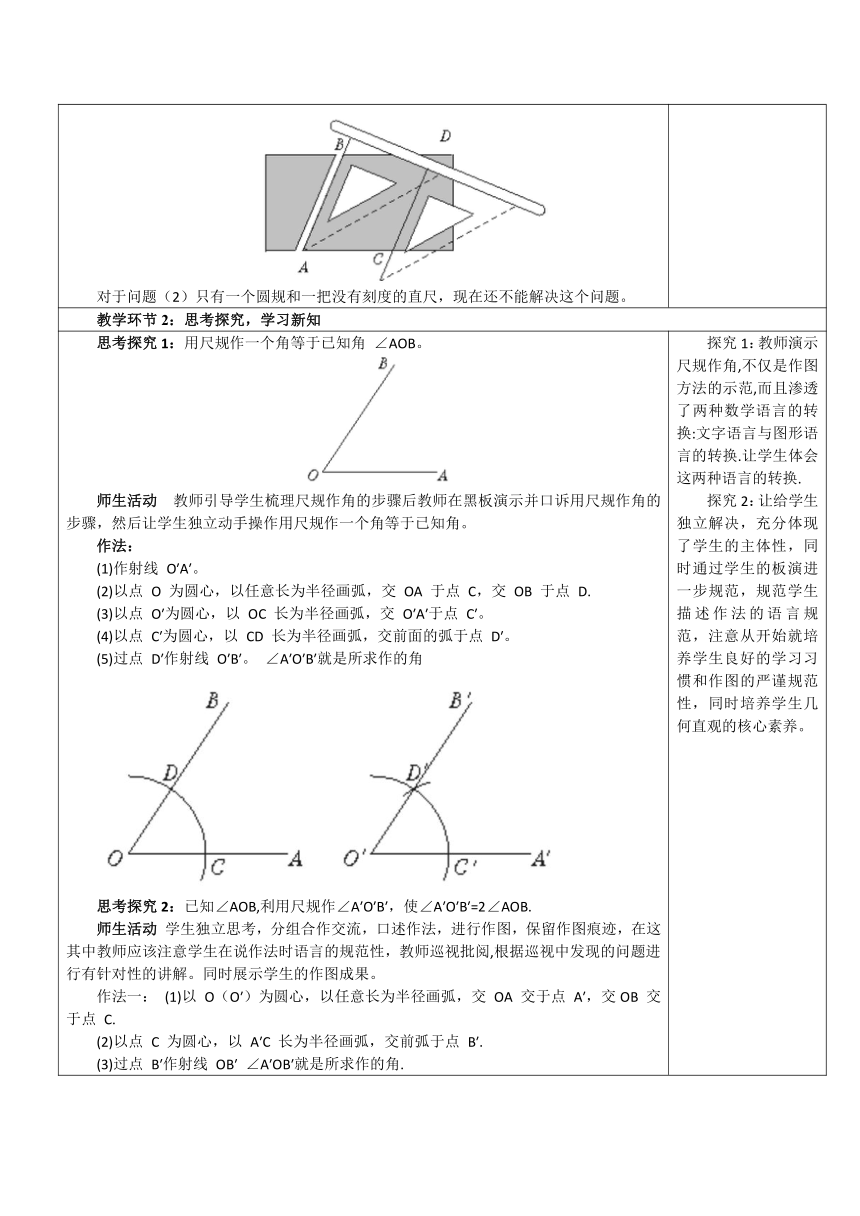

教学环节2:思考探究,学习新知

思考探究1:用尺规作一个角等于已知角 ∠AOB。 师生活动 教师引导学生梳理尺规作角的步骤后教师在黑板演示并口诉用尺规作角的步骤,然后让学生独立动手操作用尺规作一个角等于已知角。 作法: (1)作射线 O′A′。 (2)以点 O 为圆心,以任意长为半径画弧,交 OA 于点 C,交 OB 于点 D. (3)以点 O′为圆心,以 OC 长为半径画弧,交 O′A′于点 C′。 (4)以点 C′为圆心,以 CD 长为半径画弧,交前面的弧于点 D′。 (5)过点 D′作射线 O′B′。 ∠A′O′B′就是所求作的角 思考探究2:已知∠AOB,利用尺规作∠A′O′B′,使∠A′O′B′=2∠AOB. 师生活动 学生独立思考,分组合作交流,口述作法,进行作图,保留作图痕迹,在这其中教师应该注意学生在说作法时语言的规范性,教师巡视批阅,根据巡视中发现的问题进行有针对性的讲解。同时展示学生的作图成果。 作法一: (1)以 O(O′)为圆心,以任意长为半径画弧,交 OA 交于点 A′,交OB 交于点 C. (2)以点 C 为圆心,以 A′C 长为半径画弧,交前弧于点 B′. (3)过点 B′作射线 OB′ ∠A′OB′就是所求作的角. 作法二: (1)作射线 O′A′. (2)以 O 点为圆心,以任意长为半径画弧交 OA 于点 C,交 OB 于点 D. (3)以点 O′为圆心,以 OC 长为半径画弧,交 O′A′于 C′点. (4)以点 C′为圆心,以 CD 长为半径画弧,交前弧于 E 点. (5)以点 E 为圆心,以 CD 长为半径画弧,交 于点 B′. (6)过点 B′作射线 OB′. 则∠A′O′B′就是所求作的角. 探究1:教师演示尺规作角,不仅是作图方法的示范,而且渗透了两种数学语言的转换:文字语言与图形语言的转换.让学生体会这两种语言的转换. 探究2:让给学生独立解决,充分体现了学生的主体性,同时通过学生的板演进一步规范,规范学生描述作法的语言规范,注意从开始就培养学生良好的学习习惯和作图的严谨规范性,同时培养学生几何直观的核心素养。

教学环节3:讨论交流,理解新知

如图所示,已知∠1,∠2,利用尺规作图,比较它们的大小. 师生活动 学生合作交流在练习本上画图,教师巡视批阅,根据巡视中发现的问题进行有针对性的讲解. 示范作图: 如图所示,可知∠2<∠1 指引学生合作交流,充分发挥学生主体性的作用,学生利用用尺规作角的方式比较角的大小,培养学生数学应用意识,提高分析问题解决问题的能力。

教学环节4: 随堂练习,巩固新知

如图,要在长方形木板上截一个平行四边形,使它的一组对边在长方形木 板的边缘上,另一组对边中的一条边为 AB. (1)请过 C 点画出与 AB 平行的另一条边. (2)如果你只有一个圆规和一把没有刻度的直尺,你能解决这个问题吗? 师生活动 作一个角等于已知角的作图过程比较复杂,教学时,一方面应要求学生按照作图步骤亲自操作,同时对于“已知、求作和作法”的书写要求应循序渐 进,教师引导学生根据题意分析得出:可以用尺规过点 C 作一个角使它等于已 知角∠BAC 就可以了,让学生在练习本上独立完成作图过程,然后小组反馈交流, 教师适当点评,达成共识.不要求学生写作法,只需学生用数学语言口述作法即 可,但保留作图痕迹. 通过这一道课堂作业既解决了情境导入提出的问题,又让学生在解决实际生活中的问题,做到生活进课堂,进一步巩固了作一个角等于已知角的方法步骤。

教学环节5:回顾反思,布置作业

回顾反思: 教师与学生一起回顾本节课所学内容。 1.尺规作图的基本步骤. (1) 已知. (2) 求作. (3)写出作法并作图. 作图时要保留作图痕迹.有时,根据题目要求,可省略作法. 2.作一个角等于已知角可以归纳为“一线三弧” (1)先画一条射线 (2)再作三次弧(其中前两次弧半径相同,而第三次以原角的两边与弧的交 点之间的距离为半径 ) 3.怎样过直线外一点作已知直线的平行线. 4.作已知角的和、差、倍. 布置作业: 57页习题1,2,3 师生活动 课堂小结并不只是课堂知识点的回顾,要尽量让学生畅谈自己的切身感 受,教师对于发言进行鼓励,同时在此除了对于知识的总结之外,本节课学生动手操作较多,还应注意学生对于参与活动感受的总结,培养学生严谨的学习习惯。 让学生通过交流来表述自己的观点,鼓励学生畅所欲言地总结本节课的收获与体会,培养学生及时归纳知识的习惯.同时通过小结把探究所得的知识要点、数学思想方法等内化到学生知识系统中去,把教材知识内化成学生自己的知识,帮助学生自主建构知识体系。布置作业更好的让学生巩固知识。

教材页:

《用尺规作角》教案设计

课型:新授课 授课人:XXX

课程标准要求 能用尺规作图,作一个角等于已知角。

学情分析 基本情况:七年级学生在之前的学习过程中已经形成了一定的几何直观、空间观念的核心素养。七年级学生学习的积极性高,在课堂上与老师有较多的互动,具有好强、好胜的特点,为他们独立思考、合作探究奠定了基础。 认知基础:学生在小学阶段就已经直观地认识了角,平行与直线,对其性质有一定的了解,并且学过了作一条线段等于已知线段、经过一点画已知直线的垂线以及经过直线外一点作已知直线的平行线的尺规作图方式,有一定的动手操作能力。 认知障碍:用尺规作角在作图步骤和思维过程上比用尺规作线段有较大的难度;同时学生对于知识的掌握大多停留在机械式记忆的层面,部分学生不会用规范数学语言描述作图过程。

教学内容分析 教材地位与作用 小节分析 北师大版教材将《用尺规作角》安排在七年级下册第二章,本章属于“图形与几何”部分,是是学生初中阶段学习的第二个基本尺规作图.尺规作图是只用没有刻度的直尺和圆规画图,尺规作图是一种独特的作图方式,在初中阶段共学习五种基本尺规作图.学好这节课,也为后续学习用尺规作角平分线提供良好的思维基础。因此,这节课在尺规作图中起到承上启下的作用。 尺规作图考验动手能力,学生经历尺规作图的过程,增强动手能力,想象出通过尺规作图的操作所形成的图形,理解尺规作图的基本原理与方法,发展空间想象力的同时培养几何直观的数学核心素养。 单元分析 2、(1)教材内容分析 (2)教材内容二度创造

教学目标 (1)能用尺规作一个角的已知角以及已知角的和、差、倍角; (2)经历尺规作图的过程,增强动手能力。 (3)能想象出通过尺规作图的操作所形成的图形,理解尺规作图的基本原理与方法,培养几何直观的数学核心素养。

教学重点 理解并掌握尺规作图的相关概念及作法。

教学难点 能够运用尺规作角,并运用其解决问题。

教学关键 用尺规作相线段、平行线的性质

教学方法 讲授法、讨论法、练习法

教具学具 直尺、圆规

教学活动设计

师生活动 设计意图

教学环节1:回顾旧知,创设情境

回顾旧知: 我们学过的作图: 1.作一条线段等于已知线段。 2.经过一点画已知直线的垂线。 3.经过直线外一点作已知直线的平行线。 师生活动 教师引导学生共同回忆,并动手操作。 创设情境: 如图,要在长方形木板上截一个平行四边形,使它的一组对边在长方形木板的边缘上,另一组对边中的一条边为 AB. (1)请过 C 点画出与 AB 平行的另一条边. (2)如果你只有一个圆规和一把没有刻度的直尺,你能解决这个问题吗? 师生活动 : 引导学生一起分析:对于问题(1)要在长方形木板上截一个平行四边形,按上图的方式(平行四边形的一组对边在长方形木板的边缘上)。只要保证过点 C 作出与 AB 平行的另一条线段即可。所以我用一个三角板的一边与 AB 重合,用直尺紧靠三角板的另一边,然后移动三角板,使与 AB 重合的那边过点 C,这样过 C 点画线段 CD,则 CD 就是所求的与 AB 平行的另一边。 对于问题(2)只有一个圆规和一把没有刻度的直尺,现在还不能解决这个问题。 通过回顾旧知,帮助学生为接下来的学习做准备。然后创设问题情境,激发学生的好奇心,吸引学生的学习兴趣和注意力,在问题(1)中,画图工具不限,方法也不限,只要正确画出并能用自己的语言说明画图的依据即可,一方面是巩固平行线判定的条件,另一方面也为第(2)问的思考做铺垫.在问题(2)的讨论中,引发了学生的认知冲突,从而自然导入了新课。

教学环节2:思考探究,学习新知

思考探究1:用尺规作一个角等于已知角 ∠AOB。 师生活动 教师引导学生梳理尺规作角的步骤后教师在黑板演示并口诉用尺规作角的步骤,然后让学生独立动手操作用尺规作一个角等于已知角。 作法: (1)作射线 O′A′。 (2)以点 O 为圆心,以任意长为半径画弧,交 OA 于点 C,交 OB 于点 D. (3)以点 O′为圆心,以 OC 长为半径画弧,交 O′A′于点 C′。 (4)以点 C′为圆心,以 CD 长为半径画弧,交前面的弧于点 D′。 (5)过点 D′作射线 O′B′。 ∠A′O′B′就是所求作的角 思考探究2:已知∠AOB,利用尺规作∠A′O′B′,使∠A′O′B′=2∠AOB. 师生活动 学生独立思考,分组合作交流,口述作法,进行作图,保留作图痕迹,在这其中教师应该注意学生在说作法时语言的规范性,教师巡视批阅,根据巡视中发现的问题进行有针对性的讲解。同时展示学生的作图成果。 作法一: (1)以 O(O′)为圆心,以任意长为半径画弧,交 OA 交于点 A′,交OB 交于点 C. (2)以点 C 为圆心,以 A′C 长为半径画弧,交前弧于点 B′. (3)过点 B′作射线 OB′ ∠A′OB′就是所求作的角. 作法二: (1)作射线 O′A′. (2)以 O 点为圆心,以任意长为半径画弧交 OA 于点 C,交 OB 于点 D. (3)以点 O′为圆心,以 OC 长为半径画弧,交 O′A′于 C′点. (4)以点 C′为圆心,以 CD 长为半径画弧,交前弧于 E 点. (5)以点 E 为圆心,以 CD 长为半径画弧,交 于点 B′. (6)过点 B′作射线 OB′. 则∠A′O′B′就是所求作的角. 探究1:教师演示尺规作角,不仅是作图方法的示范,而且渗透了两种数学语言的转换:文字语言与图形语言的转换.让学生体会这两种语言的转换. 探究2:让给学生独立解决,充分体现了学生的主体性,同时通过学生的板演进一步规范,规范学生描述作法的语言规范,注意从开始就培养学生良好的学习习惯和作图的严谨规范性,同时培养学生几何直观的核心素养。

教学环节3:讨论交流,理解新知

如图所示,已知∠1,∠2,利用尺规作图,比较它们的大小. 师生活动 学生合作交流在练习本上画图,教师巡视批阅,根据巡视中发现的问题进行有针对性的讲解. 示范作图: 如图所示,可知∠2<∠1 指引学生合作交流,充分发挥学生主体性的作用,学生利用用尺规作角的方式比较角的大小,培养学生数学应用意识,提高分析问题解决问题的能力。

教学环节4: 随堂练习,巩固新知

如图,要在长方形木板上截一个平行四边形,使它的一组对边在长方形木 板的边缘上,另一组对边中的一条边为 AB. (1)请过 C 点画出与 AB 平行的另一条边. (2)如果你只有一个圆规和一把没有刻度的直尺,你能解决这个问题吗? 师生活动 作一个角等于已知角的作图过程比较复杂,教学时,一方面应要求学生按照作图步骤亲自操作,同时对于“已知、求作和作法”的书写要求应循序渐 进,教师引导学生根据题意分析得出:可以用尺规过点 C 作一个角使它等于已 知角∠BAC 就可以了,让学生在练习本上独立完成作图过程,然后小组反馈交流, 教师适当点评,达成共识.不要求学生写作法,只需学生用数学语言口述作法即 可,但保留作图痕迹. 通过这一道课堂作业既解决了情境导入提出的问题,又让学生在解决实际生活中的问题,做到生活进课堂,进一步巩固了作一个角等于已知角的方法步骤。

教学环节5:回顾反思,布置作业

回顾反思: 教师与学生一起回顾本节课所学内容。 1.尺规作图的基本步骤. (1) 已知. (2) 求作. (3)写出作法并作图. 作图时要保留作图痕迹.有时,根据题目要求,可省略作法. 2.作一个角等于已知角可以归纳为“一线三弧” (1)先画一条射线 (2)再作三次弧(其中前两次弧半径相同,而第三次以原角的两边与弧的交 点之间的距离为半径 ) 3.怎样过直线外一点作已知直线的平行线. 4.作已知角的和、差、倍. 布置作业: 57页习题1,2,3 师生活动 课堂小结并不只是课堂知识点的回顾,要尽量让学生畅谈自己的切身感 受,教师对于发言进行鼓励,同时在此除了对于知识的总结之外,本节课学生动手操作较多,还应注意学生对于参与活动感受的总结,培养学生严谨的学习习惯。 让学生通过交流来表述自己的观点,鼓励学生畅所欲言地总结本节课的收获与体会,培养学生及时归纳知识的习惯.同时通过小结把探究所得的知识要点、数学思想方法等内化到学生知识系统中去,把教材知识内化成学生自己的知识,帮助学生自主建构知识体系。布置作业更好的让学生巩固知识。

教材页:

同课章节目录

- 第一章 整式的乘除

- 1 同底数幂的乘法

- 2 幂的乘方与积的乘方

- 3 同底数幂的除法

- 4 整式的乘法

- 5 平方差公式

- 6 完全平方公式

- 7 整式的除法

- 第二章 相交线与平行线

- 1 两条直线的位置关系

- 2 探索直线平行的条件

- 3 平行线的性质

- 4 用尺规作角

- 第三章 变量之间的关系

- 1 用表格表示的变量间关系

- 2 用关系式表示的变量间关系

- 3 用图象表示的变量间关系

- 第四章 三角形

- 1 认识三角形

- 2 图形的全等

- 3 探索三角形全等的条件

- 4 用尺规作三角形

- 5 利用三角形全等测距离

- 第五章 生活中的轴对称

- 1 轴对称现象

- 2 探索轴对称的性质

- 3 简单的轴对称图形

- 4 利用轴对称进行设计

- 第六章 概率初步

- 1 感受可能性

- 2 频率的稳定性

- 3 等可能事件的概率