山东省潍坊市2023-2024学年高三上学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省潍坊市2023-2024学年高三上学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-21 09:55:10 | ||

图片预览

文档简介

试 卷 类 型: A

潍坊市2023-2024学年高三上学期期末考试 历 史

2024.1

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的学校、姓名、班级、座号、考号填涂在相应位置。

2. 选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例) 正确填涂; 非选择题答案必须使用0.5 毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚。

3. 请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、选择题:本大题共 15 小题,每小题3 分,共 45 分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 周代统治者称颂尧舜禹的统治,启用出身微贱者,提倡国人议政,保留地方自治的乡治、众议的乡校。这反映了周代统治者

A. 推崇儒家民本思想 B. 受原始民主传统影响

C. 突破宗法血缘束缚 D. 以复古作为政治目标

2. 秦汉时期,政府在边疆少数民族地区实行部族自治,按照户口多少划分部族首领的封邑大小。同时,将这些部族安置在边郡,对其人民进行授田、征兵等编户化管理。上述措施旨在

A. 践行因俗而治理念 B. 推进民族间交流交融

C. 完善户籍管理制度 D. 加强对边疆地区治理

3. 元代思想家许衡称“宋文章近理者多,然得实理者亦少”,提出将“理”“道”施之于日用平常;主张设立学校, “使皇子以下至于庶人之子弟,皆入于学,以明父子君臣之大伦”。这表明许衡

A. 提倡格物致知的治学方法 B. 注重发挥儒学教化作用

C. 否定程朱理学的正统地位 D. 开启了经世致用的思潮

4. 图1 为清初安徽《霍山县志》对当地经济的相关记载。据此可认定该地

A. 高产作物得以推广 B. 农产品商品化程度较高

C. 农作物种植多样化 D. 长途贩运贸易发展迅速

5. 表 1 为晚清学者梁廷枏在1844—1846 年间著述的简介。据此可知该学者

表1

著述 简介

《合省国说》《兰仑偶说》 记述美国和英国的历史、地理、政治等方面的情况

《粤道贡国说》 收录清初至道光年间, 从海道到广州贸易和向清廷“入贡”的暹罗、荷兰、英国、葡萄牙等国与清廷来往国书、藩属入贡条例, 以及清朝有关谕旨和地方官奏章

A. 摒弃了天朝上国观念 B. 借助西学推动政治变革

C. 主张师夷长技以制夷 D. 具有开眼看世界的意识

6. 表2为1906—1931年中国机器进口种类分类表。据此可知近代中国

表2

年份 机器分类

1906—1909 刺绣编结缝纫机器, 机器及配件

1910—1922 刺绣编结缝纫机器, 织造机器, 机器需用器具, 农业机器, 酿酒蒸馏制糖机器, 他类机器及零件

1923—1931 纺织厂机器, 机器需用器具, 农业机器, 酿酒蒸馏制糖机器, 发电厂机器, 他类机器及零件, 订书切纸机器, 抽水机器, 车床机

A. 轻工业占据主导地位 B. 机器生产日益普及

C. 农业机械化发展较快 D. 工业结构不断完善

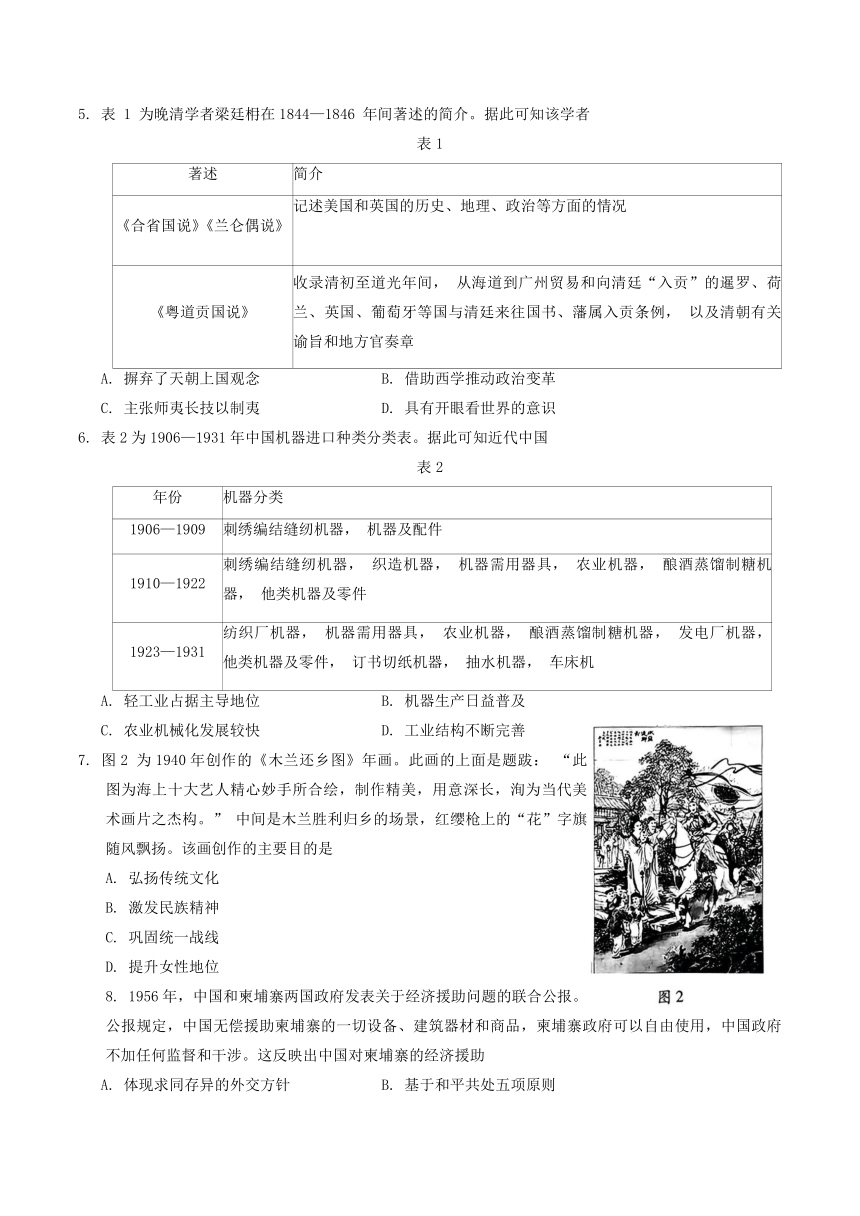

7. 图2 为1940年创作的《木兰还乡图》年画。此画的上面是题跋: “此图为海上十大艺人精心妙手所合绘,制作精美,用意深长,洵为当代美术画片之杰构。” 中间是木兰胜利归乡的场景,红缨枪上的“花”字旗随风飘扬。该画创作的主要目的是

A. 弘扬传统文化

B. 激发民族精神

C. 巩固统一战线

D. 提升女性地位

8. 1956年,中国和柬埔寨两国政府发表关于经济援助问题的联合公报。公报规定,中国无偿援助柬埔寨的一切设备、建筑器材和商品,柬埔寨政府可以自由使用,中国政府不加任何监督和干涉。这反映出中国对柬埔寨的经济援助

A. 体现求同存异的外交方针 B. 基于和平共处五项原则

C. 致力于世界经济均衡发展 D. 旨在加强合作共谋发展

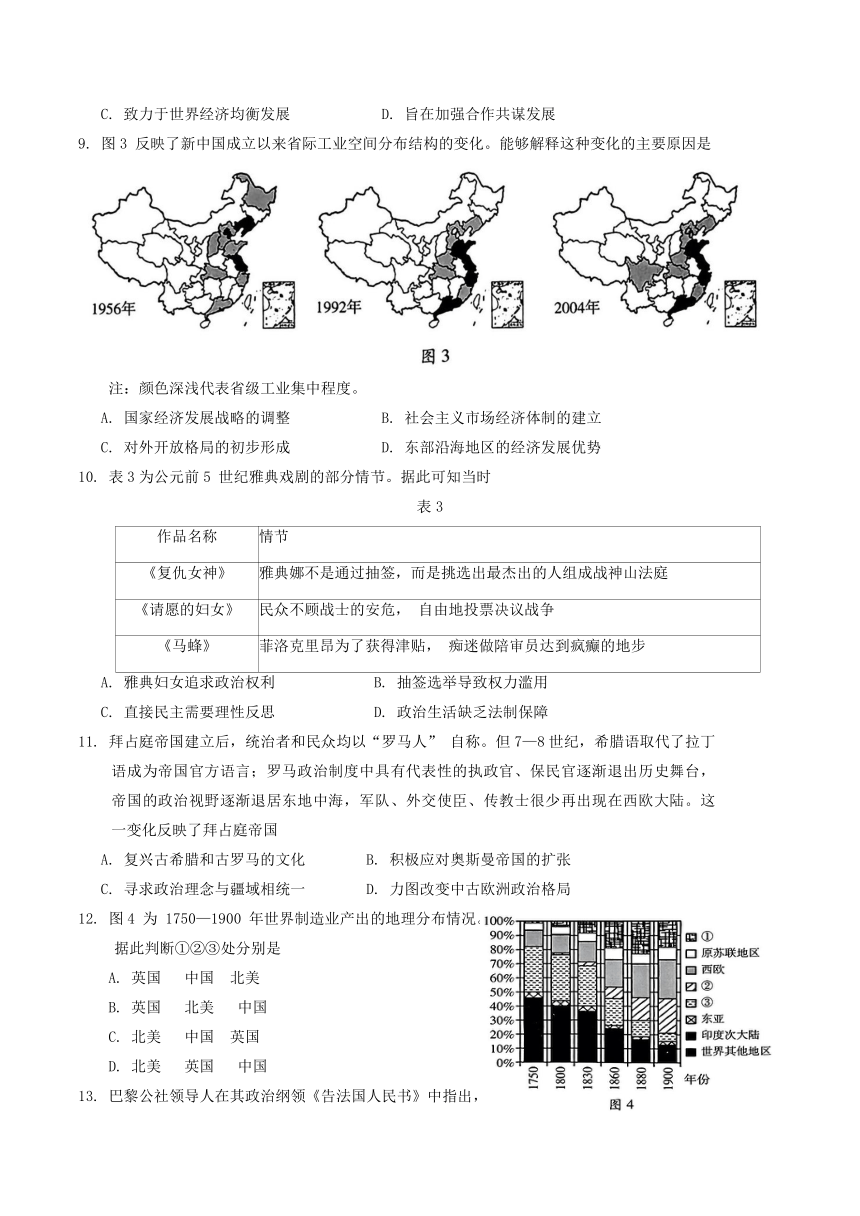

9. 图3 反映了新中国成立以来省际工业空间分布结构的变化。能够解释这种变化的主要原因是

注:颜色深浅代表省级工业集中程度。

A. 国家经济发展战略的调整 B. 社会主义市场经济体制的建立

C. 对外开放格局的初步形成 D. 东部沿海地区的经济发展优势

10. 表3为公元前5 世纪雅典戏剧的部分情节。据此可知当时

表3

作品名称 情节

《复仇女神》 雅典娜不是通过抽签,而是挑选出最杰出的人组成战神山法庭

《请愿的妇女》 民众不顾战士的安危, 自由地投票决议战争

《马蜂》 菲洛克里昂为了获得津贴, 痴迷做陪审员达到疯癫的地步

A. 雅典妇女追求政治权利 B. 抽签选举导致权力滥用

C. 直接民主需要理性反思 D. 政治生活缺乏法制保障

11. 拜占庭帝国建立后,统治者和民众均以“罗马人” 自称。但7—8世纪,希腊语取代了拉丁语成为帝国官方语言;罗马政治制度中具有代表性的执政官、保民官逐渐退出历史舞台,帝国的政治视野逐渐退居东地中海,军队、外交使臣、传教士很少再出现在西欧大陆。这一变化反映了拜占庭帝国

A. 复兴古希腊和古罗马的文化 B. 积极应对奥斯曼帝国的扩张

C. 寻求政治理念与疆域相统一 D. 力图改变中古欧洲政治格局

12. 图4 为 1750—1900 年世界制造业产出的地理分布情况。据此判断①②③处分别是

A. 英国 中国 北美

B. 英国 北美 中国

C. 北美 中国 英国

D. 北美 英国 中国

13. 巴黎公社领导人在其政治纲领《告法国人民书》中指出,公社在巴黎市政范围内拥有绝对自主权,希望这种自主权能够推广至全国,各公社在平等的基础上自愿联合为统一的共和国。这反映了巴黎公社力图

A. 实行地方自治 B. 提升行政效率

C. 保障人民主权 D. 建立国家政权

14. 一战前,欧洲联合只是个别教士、学者、政治家的乌托邦幻想; 一战后,一些政治家开始尝试通过“欧洲”的视角来审视问题,以“欧洲” 的框架来解决问题,欧洲联合成为更多社会精英的共识。这一变化缘于当时

A. 国际力量对比的变化 B. 社会精英阶层的推动

C. 和平主义思潮的兴起 D. 美国霸权主义的威胁

15. 图5 为英国首相撒切尔夫人任职期间(1979–1990) 采取的改革措施。上述举措旨在

A. 增强政府工作的稳定性 B. 减轻国家财政负担

C. 提升国家治理的有效性 D. 提高文官队伍素质

二、非选择题:本大题共4 小题, 第16 题12 分, 第17 题 14 分, 第18 题 13 分, 第19题16分, 共55 分。

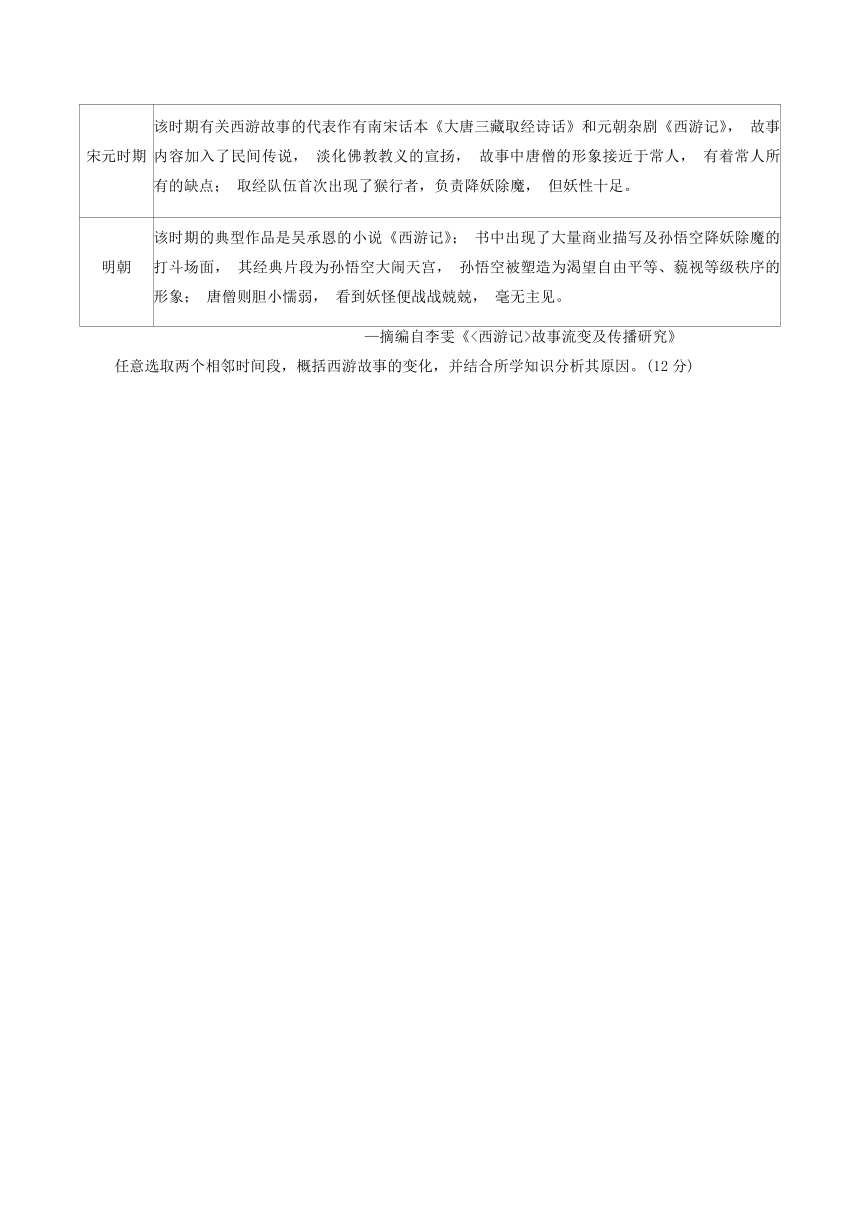

16. (12分) 阅读材料, 回答问题。

西游故事的流变

小说《西游记》是以玄奘西行取经的故事为蓝本,融合其它民间传说或人物传记,经过文人不断地修改创作而成。

时间 故事简介

唐朝 西游故事始于《大唐西域记》,该书由玄奘口述, 弟子辩机执笔而成;故事源于唐僧玄奘沿丝绸之路, 独自前往印度求取佛法, 在唐太宗的授意下以实录精神记录沿途见闻,以期为国家提供西域各国基本状况。书中唐僧作为佛教圣僧拥有绝对地位, 信念坚定, 不怕困苦, 求得佛法。寺院俗讲成为此时西游故事传播的主要途径。

宋元时期 该时期有关西游故事的代表作有南宋话本《大唐三藏取经诗话》和元朝杂剧《西游记》, 故事内容加入了民间传说, 淡化佛教教义的宣扬, 故事中唐僧的形象接近于常人, 有着常人所有的缺点; 取经队伍首次出现了猴行者,负责降妖除魔, 但妖性十足。

明朝 该时期的典型作品是吴承恩的小说《西游记》; 书中出现了大量商业描写及孙悟空降妖除魔的打斗场面, 其经典片段为孙悟空大闹天宫, 孙悟空被塑造为渴望自由平等、藐视等级秩序的形象; 唐僧则胆小懦弱, 看到妖怪便战战兢兢, 毫无主见。

—摘编自李雯《<西游记>故事流变及传播研究》

任意选取两个相邻时间段,概括西游故事的变化,并结合所学知识分析其原因。(12分)

17. (14分) 阅读材料, 回答问题。

历史的透视:一张京师大学堂毕业证书

注: 边框饰龙纹,边框四角篆书 “京师大学堂”。 毕业文凭之首是 800 余字的慈禧“懿旨”,宣示办学宗旨 “以圣教为宗,以艺能为辅, 以理法为范围,以明伦爱国为实效”。

正中介绍该学生的年龄、籍贯和学习的分科成绩、毕业考试成绩及等次。课程有人伦道德、经学、 中国史、心理、 图画、算学、物理、化学等。统计了六学期的总分数及平均分,给出了 “总平均分七十九分三厘八” 的终评成绩。

结合所学知识,对毕业证书中的信息加以阐释。(14分)

18. (13分) 阅读材料, 回答问题。

支付方式·时代变迁

票证是中国于20世纪50—80年代发放的购物凭证,有“第二货币”之称。票证种类有粮票、油票、布票、 肉票、糖票等,只能购买156 种商品。票证有相当严格的制度规定,只能购买相应的商品,地方票证只限在当地使用。

80 年代, 票证制度开始松动。1984年,深圳市率先取消票证,粮食、猪肉、棉布、食油等敞开供应。1992年,全国各地先后放开粮食及其他产品价格,实行购销同价。1993 年,粮油实现敞开供应,粮票已无用武之地,现金成为主要的流通手段。

1985 年,中国银行发行第一张信用卡,迈出银行卡业务的第一步,人们只需输入密码就能完成结算。1996 年,中国银行率先建立网上银行服务。 以银行卡等为代表的非现金支付工具逐渐普及,与现金一同成为国民支付工具。

21世纪以来,移动支付兴起。第三方支付承担起连接用户和商户的重要角色。 支付宝、微信支付等支付方式应运而生。2017 年, 中国移动支付使用人数已达 5.27 亿,全球将近40%的网上交易发生在中国。从扫码到各种生物识别支付技术,.中国支付市场进入“秒付” 时代。

——摘编自吴玲《改革开放前后支付方式的变迁》

结合材料,以“支付方式与时代变迁”为题写一则历史短文。 (13分) (要求:表述成文,叙述完整; 立论正确,史论结合; 逻辑严密,条理清晰。)

19. (16分) 阅读材料, 回答问题。

“自由海洋”VS“封闭海洋”:分歧与妥协

材料一17世纪时,出现了关于海洋归属权的争论,以下两种观点颇具代表性。

观点一 海洋是取之不尽、用之不竭、不可占领的人类共有物, 任何国家不得对海洋提出要求, 海洋应向所有国家开放, 由所有国家平等使用; 人类间的相互交往和贸易是人类社会的自然需求, 即使远隔重洋, 人们也可以通过行使航行权而建立相互的联系 。 ——摘编自 [荷] 格劳秀斯《自由海洋》(1609)

观点二 根据自然法和国家法, 海洋并不是为公共所有, 而是可以像土地那样被私人占有, 或者成为私有财产; 大不列颠国王, 是环绕该国的所有海洋的主人, 这些海洋是大不列颠王国不可分割的永久附属品。 ——摘编自[英]塞尔登《海洋封闭论》(1635)

【资料夹】

①1494年,葡萄牙与西班牙签署条约规定:沿子午线将南半球分成两半,双方议定将该线以东以及巴西归属葡萄牙,该线以西则归西班牙。根据此条约的规定,荷兰东印度公司无权派遣船只前往东印度水域。

②17世纪初,荷兰以海洋自由为名几乎垄断了北海的渔业,甚至将其捕捞范围扩展至英国海岸,造成英国与荷兰在北海上的纠纷越来越多。英国认识到彼此间的矛盾不只是关于“捕鱼” 的纷争,更是有关海域主权的纷争。 詹姆斯一世在1616 年对外发布公告,宣布向英国海域的外国渔船进行征税。

材料二 1982 年,联合国颁布《联合国海洋法公约》,下图为该公约部分内容。

◆公海对所有国家开放,不论其为沿海国或内陆国。公海自由包括航行自由、铺设海底电缆和管道的自由、捕鱼自由等。 ◆沿海国的大陆架包括陆地领土的全部自然延伸,大陆架上的自然资源主权, 归属沿海国所有……沿海国在专属经济区内享有对渔业的专属管辖权。

(1) 指出材料一中两种观点的分歧,并结合资料夹说明分歧的原因。(10分)

(2) 鉴于海洋主权的分歧,《联合国海洋法公约》提出了怎样的解决方案 这一公约的颁布有何意义。(6分)

高三历史参考答案及评分说明

2024.1

一、 选择题:本大题共15 小题, 每小题3 分,共45 分。 在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. B 2. D 3. B 4. C 5. D 6. D 7. B 8. B 9. A10. C 11. C 12. B 13. D 14. A 15. C

二、 非选择题:本大题共4小题, 第16 题 12 分, 第17 题 14 分, 第18 题 13 分, 第 19题16分, 共55 分。

16. (12 分)

示例1:

从唐朝到宋元

变化:传播载体由寺院俗讲到话本、杂剧; 创作目的由为统治者服务到文学娱乐;故事角色不断增加; 唐僧地位由佛教圣僧到平常人。(6分)

原因:宋朝政治相对安定,实行重文轻武的国策,元朝时期国家统一; 商品经济发展,推动市民阶层兴起,城市娱乐场所出现; 理学兴起并受到官方推崇。(6分)

示例2:

从宋元到明朝

变化:传播载体由话本、杂剧到小说; 唐僧形象由平常人到胆小懦弱; 孙悟空形象由妖性十足到渴望自由平等;故事主角由唐僧到孙悟空; 故事情节增加了大量的商业描写。(6分)

原因:明代专制统治强化,社会动荡; 城市商品经济繁荣,社会娱乐活动丰富,市民阶层壮大; 程朱理学僵化,产生了追求个性自由、具有反叛精神的进步思想。(6分)

17. (14分)

清末,民族危机加深; 清政府试图通过“新政”挽救统治危机; 西学东渐。(3分)

清末毕业证书中的办学宗旨体现了清政府想要通过教育改革来挽救封建统治;课程内容以中学为主,涉及物理、化学等西方科技,反映了清政府运用西方技术维护封建统治,体现了“中体西用”的指导思想; 每学科都带有毕业考试分数,便于统治者根据考试成绩授予相应官职,适应了清政府学堂选官制度的要求。 (9分)

总之,该毕业证的设计既有鲜明的传统色彩,又展示出西学的传入对清末教育变革的影响,反映了当时中国教育由传统向近代的转型。(2分)

18. (13分)

新中国成立初期,物资匮乏,实行社会主义计划经济体制。票证作为购物凭证,保障了人民基本生活和社会主义经济建设的需要。(4分)

改革开放后,随着家庭联产承包责任制的实行,经济体制改革不断深化,物资供应充足,票证逐渐退出,现金回归主流; 随信息技术的发展,银行卡支付逐渐普及。现金和银行卡支付便利了人们的生活,促进了市场经济的发展。(4分)

21 世纪以来,随着移动通信、互联网金融的飞速发展,智能手机的普及和市场经济的繁荣,“移动支付”时代到来。这改变了人们的消费方式和生活习惯,助推中国的新科技革命和产业变革。(4分)

支付方式的变化见证了新中国经济建设的巨大成就,是新中国经济体制创新和社会主义建设发展的缩影。 (1分)

19. (16分)

(1) 分歧:格劳秀斯主张海洋为人类共有,人类有在海洋上自由通行和贸易的权利;塞尔登认为海洋可以被私人占有,英国国王有权获得环绕本国的海洋主权。(4分)

原因:新航路开辟拉开了欧洲海外扩张的序幕; 随着欧洲民族国家的形成,国家主权意识加强, 国家间的利益纷争加剧; 17 世纪,荷兰海上实力壮大,格劳秀斯的观点意在打破西、葡的殖民垄断地位,证明荷兰人有权前往东印度水域进行贸易; 17 世纪,英国的国家利益受到荷兰的威胁,塞尔登的观点意在证明英国享有附近海域主权,并为合法地向外国渔民征税进行辩护。(6分)

(2) 方案:对海域进行划分,对不同类型的海域规定不同的开发和利用规则; 既承认海洋自由又允许合理管辖。(2分)

意义:有助于协调各国间关于海洋开发和利用方面的关系,推动世界和平与发展;有助于照顾发展中国家的利益和需要,推动建立公正合理的国际经济秩序; 有助于构建科学的现代海洋治理体系。(4分)

评分说明:考生答案不必拘泥于参考答案的文字表述,只要言之有理即可得分,得分不能超过该题赋分。

潍坊市2023-2024学年高三上学期期末考试 历 史

2024.1

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的学校、姓名、班级、座号、考号填涂在相应位置。

2. 选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例) 正确填涂; 非选择题答案必须使用0.5 毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚。

3. 请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、选择题:本大题共 15 小题,每小题3 分,共 45 分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 周代统治者称颂尧舜禹的统治,启用出身微贱者,提倡国人议政,保留地方自治的乡治、众议的乡校。这反映了周代统治者

A. 推崇儒家民本思想 B. 受原始民主传统影响

C. 突破宗法血缘束缚 D. 以复古作为政治目标

2. 秦汉时期,政府在边疆少数民族地区实行部族自治,按照户口多少划分部族首领的封邑大小。同时,将这些部族安置在边郡,对其人民进行授田、征兵等编户化管理。上述措施旨在

A. 践行因俗而治理念 B. 推进民族间交流交融

C. 完善户籍管理制度 D. 加强对边疆地区治理

3. 元代思想家许衡称“宋文章近理者多,然得实理者亦少”,提出将“理”“道”施之于日用平常;主张设立学校, “使皇子以下至于庶人之子弟,皆入于学,以明父子君臣之大伦”。这表明许衡

A. 提倡格物致知的治学方法 B. 注重发挥儒学教化作用

C. 否定程朱理学的正统地位 D. 开启了经世致用的思潮

4. 图1 为清初安徽《霍山县志》对当地经济的相关记载。据此可认定该地

A. 高产作物得以推广 B. 农产品商品化程度较高

C. 农作物种植多样化 D. 长途贩运贸易发展迅速

5. 表 1 为晚清学者梁廷枏在1844—1846 年间著述的简介。据此可知该学者

表1

著述 简介

《合省国说》《兰仑偶说》 记述美国和英国的历史、地理、政治等方面的情况

《粤道贡国说》 收录清初至道光年间, 从海道到广州贸易和向清廷“入贡”的暹罗、荷兰、英国、葡萄牙等国与清廷来往国书、藩属入贡条例, 以及清朝有关谕旨和地方官奏章

A. 摒弃了天朝上国观念 B. 借助西学推动政治变革

C. 主张师夷长技以制夷 D. 具有开眼看世界的意识

6. 表2为1906—1931年中国机器进口种类分类表。据此可知近代中国

表2

年份 机器分类

1906—1909 刺绣编结缝纫机器, 机器及配件

1910—1922 刺绣编结缝纫机器, 织造机器, 机器需用器具, 农业机器, 酿酒蒸馏制糖机器, 他类机器及零件

1923—1931 纺织厂机器, 机器需用器具, 农业机器, 酿酒蒸馏制糖机器, 发电厂机器, 他类机器及零件, 订书切纸机器, 抽水机器, 车床机

A. 轻工业占据主导地位 B. 机器生产日益普及

C. 农业机械化发展较快 D. 工业结构不断完善

7. 图2 为1940年创作的《木兰还乡图》年画。此画的上面是题跋: “此图为海上十大艺人精心妙手所合绘,制作精美,用意深长,洵为当代美术画片之杰构。” 中间是木兰胜利归乡的场景,红缨枪上的“花”字旗随风飘扬。该画创作的主要目的是

A. 弘扬传统文化

B. 激发民族精神

C. 巩固统一战线

D. 提升女性地位

8. 1956年,中国和柬埔寨两国政府发表关于经济援助问题的联合公报。公报规定,中国无偿援助柬埔寨的一切设备、建筑器材和商品,柬埔寨政府可以自由使用,中国政府不加任何监督和干涉。这反映出中国对柬埔寨的经济援助

A. 体现求同存异的外交方针 B. 基于和平共处五项原则

C. 致力于世界经济均衡发展 D. 旨在加强合作共谋发展

9. 图3 反映了新中国成立以来省际工业空间分布结构的变化。能够解释这种变化的主要原因是

注:颜色深浅代表省级工业集中程度。

A. 国家经济发展战略的调整 B. 社会主义市场经济体制的建立

C. 对外开放格局的初步形成 D. 东部沿海地区的经济发展优势

10. 表3为公元前5 世纪雅典戏剧的部分情节。据此可知当时

表3

作品名称 情节

《复仇女神》 雅典娜不是通过抽签,而是挑选出最杰出的人组成战神山法庭

《请愿的妇女》 民众不顾战士的安危, 自由地投票决议战争

《马蜂》 菲洛克里昂为了获得津贴, 痴迷做陪审员达到疯癫的地步

A. 雅典妇女追求政治权利 B. 抽签选举导致权力滥用

C. 直接民主需要理性反思 D. 政治生活缺乏法制保障

11. 拜占庭帝国建立后,统治者和民众均以“罗马人” 自称。但7—8世纪,希腊语取代了拉丁语成为帝国官方语言;罗马政治制度中具有代表性的执政官、保民官逐渐退出历史舞台,帝国的政治视野逐渐退居东地中海,军队、外交使臣、传教士很少再出现在西欧大陆。这一变化反映了拜占庭帝国

A. 复兴古希腊和古罗马的文化 B. 积极应对奥斯曼帝国的扩张

C. 寻求政治理念与疆域相统一 D. 力图改变中古欧洲政治格局

12. 图4 为 1750—1900 年世界制造业产出的地理分布情况。据此判断①②③处分别是

A. 英国 中国 北美

B. 英国 北美 中国

C. 北美 中国 英国

D. 北美 英国 中国

13. 巴黎公社领导人在其政治纲领《告法国人民书》中指出,公社在巴黎市政范围内拥有绝对自主权,希望这种自主权能够推广至全国,各公社在平等的基础上自愿联合为统一的共和国。这反映了巴黎公社力图

A. 实行地方自治 B. 提升行政效率

C. 保障人民主权 D. 建立国家政权

14. 一战前,欧洲联合只是个别教士、学者、政治家的乌托邦幻想; 一战后,一些政治家开始尝试通过“欧洲”的视角来审视问题,以“欧洲” 的框架来解决问题,欧洲联合成为更多社会精英的共识。这一变化缘于当时

A. 国际力量对比的变化 B. 社会精英阶层的推动

C. 和平主义思潮的兴起 D. 美国霸权主义的威胁

15. 图5 为英国首相撒切尔夫人任职期间(1979–1990) 采取的改革措施。上述举措旨在

A. 增强政府工作的稳定性 B. 减轻国家财政负担

C. 提升国家治理的有效性 D. 提高文官队伍素质

二、非选择题:本大题共4 小题, 第16 题12 分, 第17 题 14 分, 第18 题 13 分, 第19题16分, 共55 分。

16. (12分) 阅读材料, 回答问题。

西游故事的流变

小说《西游记》是以玄奘西行取经的故事为蓝本,融合其它民间传说或人物传记,经过文人不断地修改创作而成。

时间 故事简介

唐朝 西游故事始于《大唐西域记》,该书由玄奘口述, 弟子辩机执笔而成;故事源于唐僧玄奘沿丝绸之路, 独自前往印度求取佛法, 在唐太宗的授意下以实录精神记录沿途见闻,以期为国家提供西域各国基本状况。书中唐僧作为佛教圣僧拥有绝对地位, 信念坚定, 不怕困苦, 求得佛法。寺院俗讲成为此时西游故事传播的主要途径。

宋元时期 该时期有关西游故事的代表作有南宋话本《大唐三藏取经诗话》和元朝杂剧《西游记》, 故事内容加入了民间传说, 淡化佛教教义的宣扬, 故事中唐僧的形象接近于常人, 有着常人所有的缺点; 取经队伍首次出现了猴行者,负责降妖除魔, 但妖性十足。

明朝 该时期的典型作品是吴承恩的小说《西游记》; 书中出现了大量商业描写及孙悟空降妖除魔的打斗场面, 其经典片段为孙悟空大闹天宫, 孙悟空被塑造为渴望自由平等、藐视等级秩序的形象; 唐僧则胆小懦弱, 看到妖怪便战战兢兢, 毫无主见。

—摘编自李雯《<西游记>故事流变及传播研究》

任意选取两个相邻时间段,概括西游故事的变化,并结合所学知识分析其原因。(12分)

17. (14分) 阅读材料, 回答问题。

历史的透视:一张京师大学堂毕业证书

注: 边框饰龙纹,边框四角篆书 “京师大学堂”。 毕业文凭之首是 800 余字的慈禧“懿旨”,宣示办学宗旨 “以圣教为宗,以艺能为辅, 以理法为范围,以明伦爱国为实效”。

正中介绍该学生的年龄、籍贯和学习的分科成绩、毕业考试成绩及等次。课程有人伦道德、经学、 中国史、心理、 图画、算学、物理、化学等。统计了六学期的总分数及平均分,给出了 “总平均分七十九分三厘八” 的终评成绩。

结合所学知识,对毕业证书中的信息加以阐释。(14分)

18. (13分) 阅读材料, 回答问题。

支付方式·时代变迁

票证是中国于20世纪50—80年代发放的购物凭证,有“第二货币”之称。票证种类有粮票、油票、布票、 肉票、糖票等,只能购买156 种商品。票证有相当严格的制度规定,只能购买相应的商品,地方票证只限在当地使用。

80 年代, 票证制度开始松动。1984年,深圳市率先取消票证,粮食、猪肉、棉布、食油等敞开供应。1992年,全国各地先后放开粮食及其他产品价格,实行购销同价。1993 年,粮油实现敞开供应,粮票已无用武之地,现金成为主要的流通手段。

1985 年,中国银行发行第一张信用卡,迈出银行卡业务的第一步,人们只需输入密码就能完成结算。1996 年,中国银行率先建立网上银行服务。 以银行卡等为代表的非现金支付工具逐渐普及,与现金一同成为国民支付工具。

21世纪以来,移动支付兴起。第三方支付承担起连接用户和商户的重要角色。 支付宝、微信支付等支付方式应运而生。2017 年, 中国移动支付使用人数已达 5.27 亿,全球将近40%的网上交易发生在中国。从扫码到各种生物识别支付技术,.中国支付市场进入“秒付” 时代。

——摘编自吴玲《改革开放前后支付方式的变迁》

结合材料,以“支付方式与时代变迁”为题写一则历史短文。 (13分) (要求:表述成文,叙述完整; 立论正确,史论结合; 逻辑严密,条理清晰。)

19. (16分) 阅读材料, 回答问题。

“自由海洋”VS“封闭海洋”:分歧与妥协

材料一17世纪时,出现了关于海洋归属权的争论,以下两种观点颇具代表性。

观点一 海洋是取之不尽、用之不竭、不可占领的人类共有物, 任何国家不得对海洋提出要求, 海洋应向所有国家开放, 由所有国家平等使用; 人类间的相互交往和贸易是人类社会的自然需求, 即使远隔重洋, 人们也可以通过行使航行权而建立相互的联系 。 ——摘编自 [荷] 格劳秀斯《自由海洋》(1609)

观点二 根据自然法和国家法, 海洋并不是为公共所有, 而是可以像土地那样被私人占有, 或者成为私有财产; 大不列颠国王, 是环绕该国的所有海洋的主人, 这些海洋是大不列颠王国不可分割的永久附属品。 ——摘编自[英]塞尔登《海洋封闭论》(1635)

【资料夹】

①1494年,葡萄牙与西班牙签署条约规定:沿子午线将南半球分成两半,双方议定将该线以东以及巴西归属葡萄牙,该线以西则归西班牙。根据此条约的规定,荷兰东印度公司无权派遣船只前往东印度水域。

②17世纪初,荷兰以海洋自由为名几乎垄断了北海的渔业,甚至将其捕捞范围扩展至英国海岸,造成英国与荷兰在北海上的纠纷越来越多。英国认识到彼此间的矛盾不只是关于“捕鱼” 的纷争,更是有关海域主权的纷争。 詹姆斯一世在1616 年对外发布公告,宣布向英国海域的外国渔船进行征税。

材料二 1982 年,联合国颁布《联合国海洋法公约》,下图为该公约部分内容。

◆公海对所有国家开放,不论其为沿海国或内陆国。公海自由包括航行自由、铺设海底电缆和管道的自由、捕鱼自由等。 ◆沿海国的大陆架包括陆地领土的全部自然延伸,大陆架上的自然资源主权, 归属沿海国所有……沿海国在专属经济区内享有对渔业的专属管辖权。

(1) 指出材料一中两种观点的分歧,并结合资料夹说明分歧的原因。(10分)

(2) 鉴于海洋主权的分歧,《联合国海洋法公约》提出了怎样的解决方案 这一公约的颁布有何意义。(6分)

高三历史参考答案及评分说明

2024.1

一、 选择题:本大题共15 小题, 每小题3 分,共45 分。 在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. B 2. D 3. B 4. C 5. D 6. D 7. B 8. B 9. A10. C 11. C 12. B 13. D 14. A 15. C

二、 非选择题:本大题共4小题, 第16 题 12 分, 第17 题 14 分, 第18 题 13 分, 第 19题16分, 共55 分。

16. (12 分)

示例1:

从唐朝到宋元

变化:传播载体由寺院俗讲到话本、杂剧; 创作目的由为统治者服务到文学娱乐;故事角色不断增加; 唐僧地位由佛教圣僧到平常人。(6分)

原因:宋朝政治相对安定,实行重文轻武的国策,元朝时期国家统一; 商品经济发展,推动市民阶层兴起,城市娱乐场所出现; 理学兴起并受到官方推崇。(6分)

示例2:

从宋元到明朝

变化:传播载体由话本、杂剧到小说; 唐僧形象由平常人到胆小懦弱; 孙悟空形象由妖性十足到渴望自由平等;故事主角由唐僧到孙悟空; 故事情节增加了大量的商业描写。(6分)

原因:明代专制统治强化,社会动荡; 城市商品经济繁荣,社会娱乐活动丰富,市民阶层壮大; 程朱理学僵化,产生了追求个性自由、具有反叛精神的进步思想。(6分)

17. (14分)

清末,民族危机加深; 清政府试图通过“新政”挽救统治危机; 西学东渐。(3分)

清末毕业证书中的办学宗旨体现了清政府想要通过教育改革来挽救封建统治;课程内容以中学为主,涉及物理、化学等西方科技,反映了清政府运用西方技术维护封建统治,体现了“中体西用”的指导思想; 每学科都带有毕业考试分数,便于统治者根据考试成绩授予相应官职,适应了清政府学堂选官制度的要求。 (9分)

总之,该毕业证的设计既有鲜明的传统色彩,又展示出西学的传入对清末教育变革的影响,反映了当时中国教育由传统向近代的转型。(2分)

18. (13分)

新中国成立初期,物资匮乏,实行社会主义计划经济体制。票证作为购物凭证,保障了人民基本生活和社会主义经济建设的需要。(4分)

改革开放后,随着家庭联产承包责任制的实行,经济体制改革不断深化,物资供应充足,票证逐渐退出,现金回归主流; 随信息技术的发展,银行卡支付逐渐普及。现金和银行卡支付便利了人们的生活,促进了市场经济的发展。(4分)

21 世纪以来,随着移动通信、互联网金融的飞速发展,智能手机的普及和市场经济的繁荣,“移动支付”时代到来。这改变了人们的消费方式和生活习惯,助推中国的新科技革命和产业变革。(4分)

支付方式的变化见证了新中国经济建设的巨大成就,是新中国经济体制创新和社会主义建设发展的缩影。 (1分)

19. (16分)

(1) 分歧:格劳秀斯主张海洋为人类共有,人类有在海洋上自由通行和贸易的权利;塞尔登认为海洋可以被私人占有,英国国王有权获得环绕本国的海洋主权。(4分)

原因:新航路开辟拉开了欧洲海外扩张的序幕; 随着欧洲民族国家的形成,国家主权意识加强, 国家间的利益纷争加剧; 17 世纪,荷兰海上实力壮大,格劳秀斯的观点意在打破西、葡的殖民垄断地位,证明荷兰人有权前往东印度水域进行贸易; 17 世纪,英国的国家利益受到荷兰的威胁,塞尔登的观点意在证明英国享有附近海域主权,并为合法地向外国渔民征税进行辩护。(6分)

(2) 方案:对海域进行划分,对不同类型的海域规定不同的开发和利用规则; 既承认海洋自由又允许合理管辖。(2分)

意义:有助于协调各国间关于海洋开发和利用方面的关系,推动世界和平与发展;有助于照顾发展中国家的利益和需要,推动建立公正合理的国际经济秩序; 有助于构建科学的现代海洋治理体系。(4分)

评分说明:考生答案不必拘泥于参考答案的文字表述,只要言之有理即可得分,得分不能超过该题赋分。

同课章节目录