第一单元金属和金属材料练习题(含解析) 2023-2024 学年人教版(五四学制)九年级化学全一册

文档属性

| 名称 | 第一单元金属和金属材料练习题(含解析) 2023-2024 学年人教版(五四学制)九年级化学全一册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 223.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-20 08:55:47 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 金属和金属材料 练习题

一、选择题

1.观察是学好化学的一个重要方法。下列对实验现象描述正确的是

A.铁丝伸入稀盐酸中,其表面产生大量氢气

B.铁丝放在空气中,其表面很快形成红色物质

C.铁丝在氧气中剧烈燃烧、火星四射、生成黑色固体

D.铁丝伸入硫酸铜溶液中,其表面形成一层银白色固体

2.锌粉、铝粉、镁粉的混合物3.8g与一定质量的稀硫酸恰好完全反应,将反应后的混合物蒸发水分得固体硫酸锌、硫酸铝、硫酸镁混合物11g,则反应中生成氢气的质量为

A.0.15g B.0.20g C.0.30g D.0.45g

3.将金属,R和M分别浸入稀硫酸里,R溶解而M不溶解。将M浸入金属T的硝酸盐溶液里,M的表面析出T。这三种金属由弱到强的顺序是

A.T、R、M B.R、M、T C.T、M、R D.M、R、T

4.下列物质的性质与用途对应关系不正确的是

A.O2具有助燃性,可用作燃料 B.武德合金熔点低,可用作保险丝

C.石墨具有导电性,可用作电极 D.干冰升华吸热,可用于人工降雨

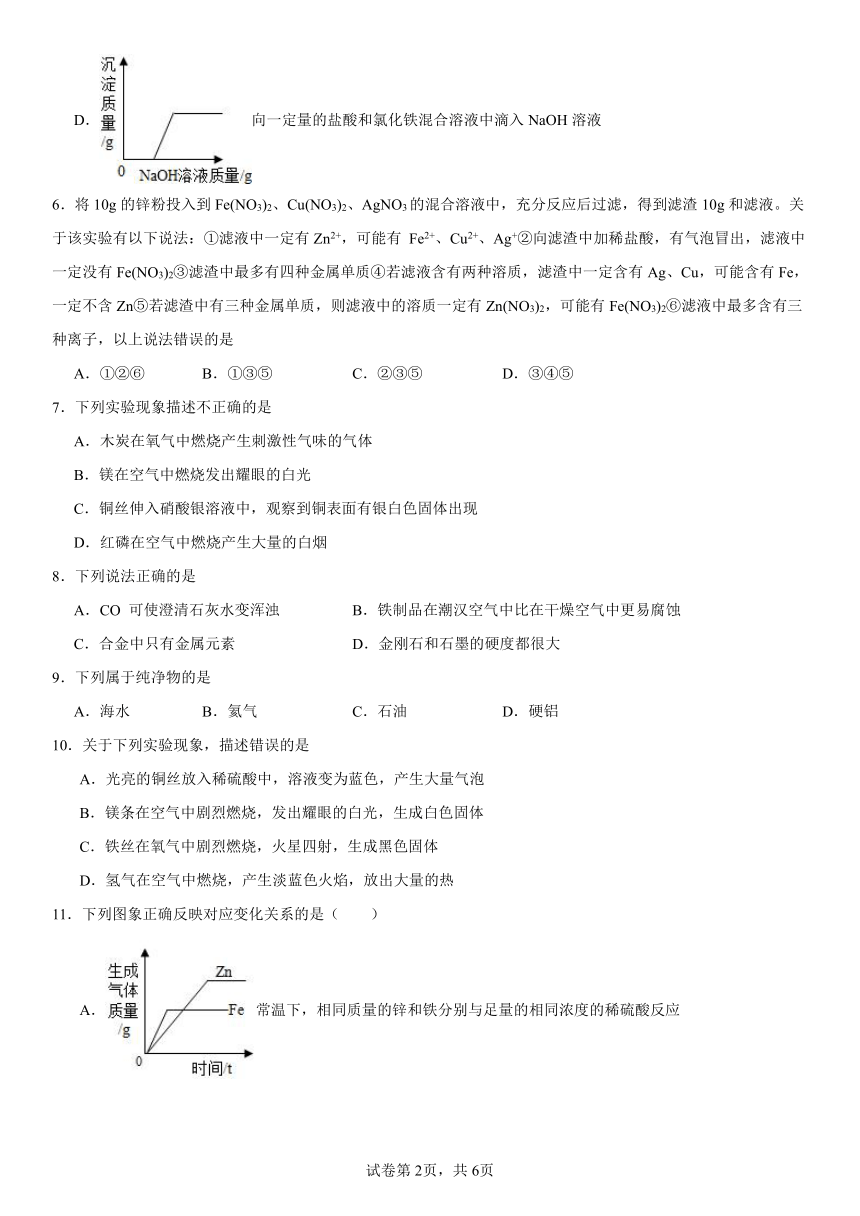

5.如图中的图象能正确反映对应的变化关系的是( )

A.向一定量的水中加入生石灰

B.向一定量的氧化铁中通入CO并持续高温

C.水的电解

D.向一定量的盐酸和氯化铁混合溶液中滴入NaOH溶液

6.将10g的锌粉投入到Fe(NO3)2、Cu(NO3)2、AgNO3的混合溶液中,充分反应后过滤,得到滤渣10g和滤液。关于该实验有以下说法:①滤液中一定有Zn2+,可能有 Fe2+、Cu2+、Ag+②向滤渣中加稀盐酸,有气泡冒出,滤液中一定没有Fe(NO3)2③滤渣中最多有四种金属单质④若滤液含有两种溶质,滤渣中一定含有Ag、Cu,可能含有Fe,一定不含Zn⑤若滤渣中有三种金属单质,则滤液中的溶质一定有Zn(NO3)2,可能有Fe(NO3)2⑥滤液中最多含有三种离子,以上说法错误的是

A.①②⑥ B.①③⑤ C.②③⑤ D.③④⑤

7.下列实验现象描述不正确的是

A.木炭在氧气中燃烧产生刺激性气味的气体

B.镁在空气中燃烧发出耀眼的白光

C.铜丝伸入硝酸银溶液中,观察到铜表面有银白色固体出现

D.红磷在空气中燃烧产生大量的白烟

8.下列说法正确的是

A.CO 可使澄清石灰水变浑浊 B.铁制品在潮汉空气中比在干燥空气中更易腐蚀

C.合金中只有金属元素 D.金刚石和石墨的硬度都很大

9.下列属于纯净物的是

A.海水 B.氦气 C.石油 D.硬铝

10.关于下列实验现象,描述错误的是

A.光亮的铜丝放入稀硫酸中,溶液变为蓝色,产生大量气泡

B.镁条在空气中剧烈燃烧,发出耀眼的白光,生成白色固体

C.铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体

D.氢气在空气中燃烧,产生淡蓝色火焰,放出大量的热

11.下列图象正确反映对应变化关系的是( )

A.常温下,相同质量的锌和铁分别与足量的相同浓度的稀硫酸反应

B.加热一定量高锰酸钾

C.电解水实验

D.两份等质量、等浓度的双氧水溶液在有无MnO2的情况下产生氧气的质量

二、填空与简答

12.镓在元素周期表中的相关信息及原子结构示意图如图,请回答下列问题:

(1)镓元素的原子序数为 。

(2)1-18号元素中,与镓化学性质相似的元素是 (填元素符号)。

(3)根据原子结构示意图,可知镓原子的最外层电子在化学反应中容易失去,请写出金属镓与稀硫酸反应的化学方程式 ,该反应的基本反应类型为 反应。

13.2020年6月28日,对于长沙地铁的发展来说,是一非常特别的日子。地铁3号、5号线同时正式开通,长沙市民可乘坐地铁直达长沙主城区的六区一县。请结合你所学知识回答下列问题:

(1)地铁车厢内大量使用到的材料有塑料、合金等,其中合金属于 (填“合成材料”或“金属材料”)

(2)地铁建设中,在焊接铁轨时,人们常将铝粉和氧化铁的混合物在高温的条件下发生置换反应生成铁和氧化铝,由于反应放出大量的热,置换出的铁以熔融形式流出,让熔融的铁流入铁轨的裂缝,冷却后就将铁轨牢牢的黏结在一起。请写出该反应的化学方程式 。

(3)乘坐地铁时,禁止市民在车厢内吃长沙特色美食臭豆腐。因为在地铁车厢吃臭豆腐会影响他人乘车舒适度,请你从分子的角度解释乘车禁止吃有异味的食物的原因是: 。

14.“化学走进生活,生活走进化学”。请用化学知识回答下列问题。

(1)月饼包装盒中常用的食品双吸剂——还原性铁粉,可有效地抑制霉菌和好氧性细菌的生长,延长食品的保质期,其原理是:常温下铁与 作用而生锈;

(2)小李在自家新买的轿车里放入几包活性炭可减少异味,这是利用了活性炭的 。

(3)家里做菜时油锅着火,用锅盖盖灭是灭火的原理是 。

15.古代典籍《梦溪笔谈》中记载了用“苦泉水”制取铜的方法:“挹其水熬之,则成胆矾(化学式为CuSO4·5H2O)。烹胆矾则成铜;熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”。请回答下列问题:

(1)CuSO4属于 (填“纯净物”或“混合物”)。

(2)CuSO4·5H2O由 种元素组成,其中氢、氧原子个数比为 ,质量分数最大的元素是 。(填元素名称)

(3)“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”涉及反应的化学方程式是 。

(4)“烹胆矾则成铜”的化学原理是CuSO4·5H2O在加热的条件下逐渐失水,最后分解并转化为氧化亚铜(Cu2O),标出氧化亚铜中铜元素的化合价: 。

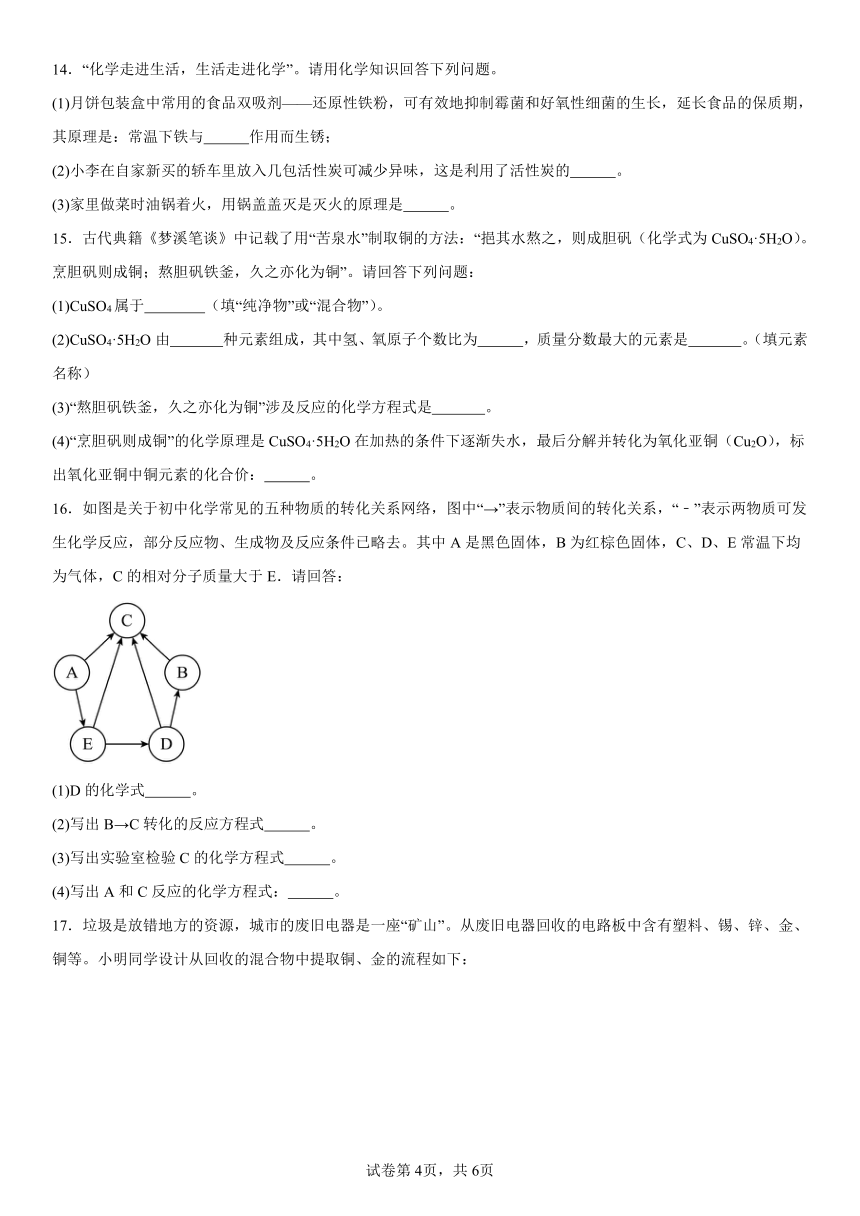

16.如图是关于初中化学常见的五种物质的转化关系网络,图中“→”表示物质间的转化关系,“﹣”表示两物质可发生化学反应,部分反应物、生成物及反应条件已略去。其中A是黑色固体,B为红棕色固体,C、D、E常温下均为气体,C的相对分子质量大于E.请回答:

(1)D的化学式 。

(2)写出B→C转化的反应方程式 。

(3)写出实验室检验C的化学方程式 。

(4)写出A和C反应的化学方程式: 。

17.垃圾是放错地方的资源,城市的废旧电器是一座“矿山”。从废旧电器回收的电路板中含有塑料、锡、锌、金、铜等。小明同学设计从回收的混合物中提取铜、金的流程如下:

(1)写出分拣后金属混合物与稀硫酸发生反应的化学方程式: (写一个)。

(2)灼烧铜,金混合物时,发生反应的基本类型是 。

(3)溶液c的溶质是 。

(4)操作X可以采用的物理方法是 。

三、科学探究题

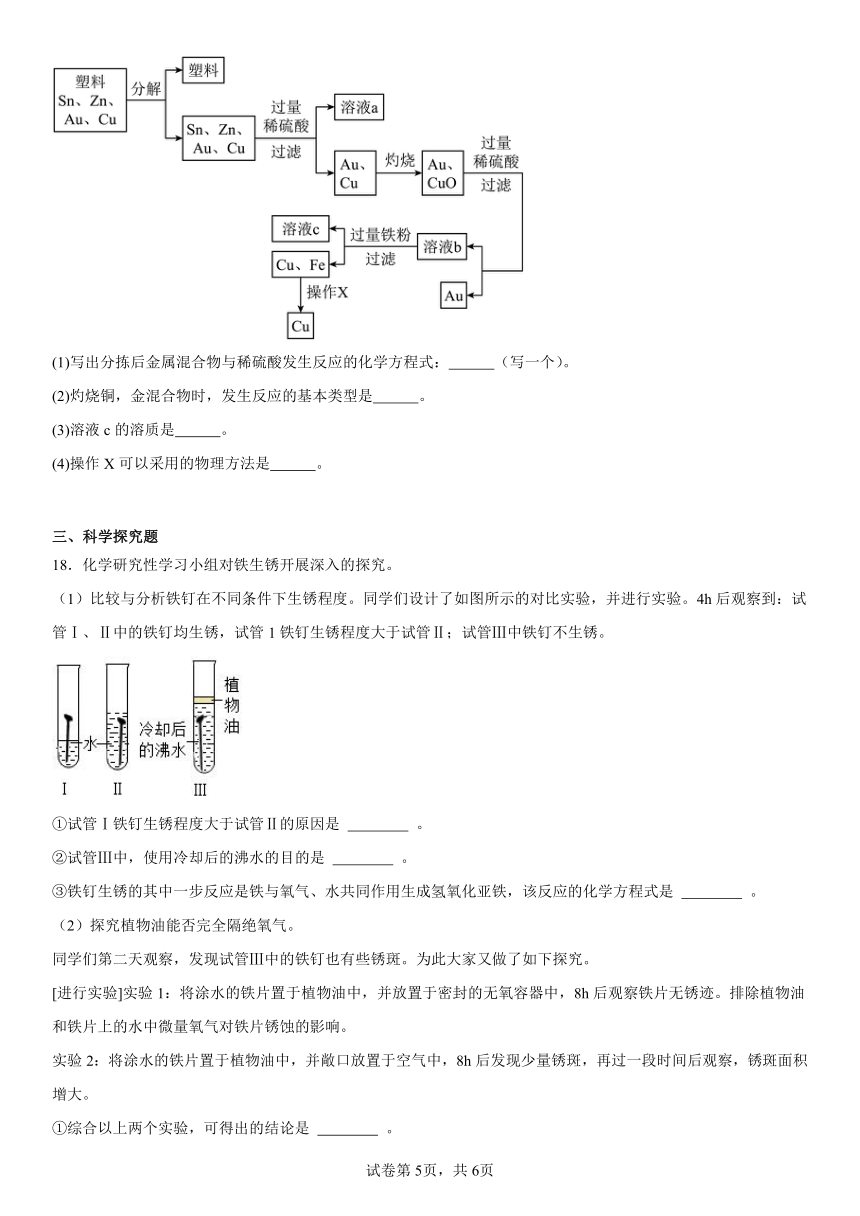

18.化学研究性学习小组对铁生锈开展深入的探究。

(1)比较与分析铁钉在不同条件下生锈程度。同学们设计了如图所示的对比实验,并进行实验。4h后观察到:试管Ⅰ、Ⅱ中的铁钉均生锈,试管1铁钉生锈程度大于试管Ⅱ;试管Ⅲ中铁钉不生锈。

①试管Ⅰ铁钉生锈程度大于试管Ⅱ的原因是 。

②试管Ⅲ中,使用冷却后的沸水的目的是 。

③铁钉生锈的其中一步反应是铁与氧气、水共同作用生成氢氧化亚铁,该反应的化学方程式是 。

(2)探究植物油能否完全隔绝氧气。

同学们第二天观察,发现试管Ⅲ中的铁钉也有些锈斑。为此大家又做了如下探究。

[进行实验]实验1:将涂水的铁片置于植物油中,并放置于密封的无氧容器中,8h后观察铁片无锈迹。排除植物油和铁片上的水中微量氧气对铁片锈蚀的影响。

实验2:将涂水的铁片置于植物油中,并敞口放置于空气中,8h后发现少量锈斑,再过一段时间后观察,锈斑面积增大。

①综合以上两个实验,可得出的结论是 。

[交流讨论]②查阅文献获知,植物油对空气中的水分有较好的隔绝效果,请设计实验方案加以验证: 。

(3)在老师的指导下,进一步探究酸性条件下铁锈蚀的情况。

[查阅资料]

Ⅰ.溶解氧是指溶解在水里氧气的量,用每升水里氧气的毫克数表示。

Ⅱ.醋酸具有酸的通性,能与活泼金属发生反应。

[实验探究]

将4份等质量的铁粉和碳粉的混合物分别加入相同体积不同pH的醋酸的水溶液中,分别用溶解氧传感器和压强传感器采集数据获得下图和下表。

pH 压强/KPa

实验前 实验后 压强差

2.0 90.56 91.58 1.02

3.0 90.46 91.23 0.77

4.0 90.48 90.34 -0.14

5.0 90.81 90.64 -0.17

①从左上图中可知,在酸性条件下水溶液中溶解氧随时间变化均呈下降趋势,原因是 。

②从右上表中可知pH为2.0~3.0时,实验后系统中气体压强增大,是因为 。

四、计算题

19.我国早在南北朝时期就开始冶炼黄铜,黄铜是铜和锌的合金。为了测定某黄铜中铜的质量分数,称取15.0g黄铜样品粉碎后置于烧杯中,慢慢加入稀硫酸使其充分反应,直至不再产生气泡为止,此时共用去49.5g稀硫酸,烧杯中剩余物质的质量为64.3g。试分析并计算:

(1)反应生成气体的质量为___g。

(2)黄铜样品中铜的质量分数(结果精确到0.1%)。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】A.铁丝伸入稀盐酸中,会与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,可观察到有气泡产生,溶液由无色变为浅绿色,产生氢气是实验结论不是实验现象,铁金属活动性不特别强,和稀盐酸反应气泡是少量不是大量,错误;

B.铁丝在空气中与氧气和水蒸气接触,发生的是缓慢氧化,因此不会在其表面很快形成红色物质,错误;

C.铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,放出热量,生成黑色固体,正确;

D.铁丝伸入硫酸铜溶液中,会与硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,可观察到的现象是铁丝表面有红色物质析出,溶液由蓝色逐渐变为浅绿色,错误;

故选C。

2.A

【详解】硫酸锌、硫酸铝、硫酸镁混合物中硫酸根的质量为11g-3.8g=7.2g;

设:硫酸的质量为x。,x=7.35g;根据质量守恒定律可知,反应产生的氢气的质量就是硫酸中的氢元素的质量,即。选A。

3.B

【分析】氢前金属才能与稀酸反应,活性强的金属能从活性弱的金属的盐溶液中置换出弱的金属。

【详解】R和M分别浸入稀硫酸里,R溶解而M不溶解,说明R活性强于H,H强于M;M浸入金属T的硝酸盐溶液里,M的表面析出T,说明M活性强于T。

故选:B

4.A

【详解】A、氧气具有助燃性,可用作助燃剂,氧气不具有可燃性,不可用作燃料,故A不正确;

B、武德合金熔点低,可用作保险丝,故B正确;

C、石墨具有导电性,可用作电极,故C正确;

D、干冰升华吸热,使周围的温度降低,可用于人工降雨,故D正确;

故选A。

5.D

【详解】A、向一定量的水中加入生石灰,氧化钙和水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙溶解度随着温度升高而减小,最终水完全反应,因此最终不能得到溶液,不符合题意;

B、向一定量的氧化铁中通入CO并持续高温,氧化铁和一氧化碳反应生成铁和二氧化碳,最终固体质量不能是0,不符合题意;

C、电解水时,正极产生的是氧气,负极产生的是氢气,氧气和氢气的体积比约为1:2,质量比是8:1,不符合题意;

D、向一定量的盐酸和氯化铁混合溶液中滴入NaOH溶液,氢氧化钠先和盐酸反应生成氯化钠和水,后和氯化铁反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,符合题意。故选D。

6.A

【详解】根据金属活动顺序表知:锌>铁>铜>银,所以将一定量锌粉投入到Fe(NO3)2、Cu(NO3)2、AgNO3的混合溶液中,充分反应后过滤,得到滤渣和滤液,反应最后一定会置换出银,、 、 ,即每65份质量的锌会置换出216份质量的银,会置换出64份质量的铜,会置换出56份质量的铁,由于反应的锌粉和滤渣的质量相同,所以锌和硝酸铜、硝酸银都发生了反应,则:

①滤液中一定有锌离子,可能有亚铁离子、铜离子,一定不含银离子,故①错误;

②向滤渣中加稀盐酸,有气泡冒出,滤渣中一定含有铁,锌可能置换出部分的铁,所以滤液中可能有硝酸亚铁,故②错误;

③滤渣中最多能有锌、铁、铜、银四种金属单质,故③正确;

④若滤液含有两种溶质,则溶质为硝酸锌和硝酸亚铁,滤渣中一定含有Ag、Cu,可能含有Fe,一定不含Zn,故④正确;

⑤若滤渣中有三种金属单质,则含铜、银、铁,则滤液中的溶质一定有硝酸锌,可能有硝酸亚铁,故⑤正确。

⑥滤液中最多含有四种离子,故⑥错误。

故选A。

7.A

【详解】A、木炭在氧气中燃烧,发出白光,生成能使澄清石灰水变浑浊的无色无味的气体,故选项错误;

B、镁在空气中燃烧发出耀眼的白光,生成一种白色固体,故选项正确;

C、由于铜比银活泼,所以铜与硝酸银反应生成银和硝酸铜,银是银白色,铜离子溶液是蓝色,所以反应现象是铜的表面附着着银白色固体,溶液由无色变成蓝色,故选项正确;

D、红磷在空气中燃烧,产生大量的白烟,生成一种白色固体,故选项正确。

故选A。

8.B

【详解】A、CO不可使澄清石灰水变浑浊,故A错误,不符合题意;

B、铁制品在潮汉空气中比在干燥空气中更易腐蚀,故B正确,符合题意;

C、合金中不仅只有金属元素,还可以有非金属元素,故C错误,不符合题意;

D、金刚石的硬度很大,石墨很软,故D错误,不符合题意。

故选B。

9.B

【详解】A、海水中有氯化钠、氯化镁等,属于混合物,此选项错误;

B、氦气是一种单质,属于纯净物,此选项正确;

C、石油中有汽油、柴油、煤油等,属于混合物,此选项错误;

D、硬铝是铝的合金,合金属于混合物,此选项错误。

故选B。

10.A

【详解】A选项因为金属铜的金属活动性比氢元素的弱不能与盐酸反应,产生氢气,故是错误的叙述;B选项镁条在空气中剧烈燃烧,发出耀眼的白光,生成白色固体是正确的叙述;C选项铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体,是正确的叙述;D选项氢气在空气中燃烧,产生淡蓝色火焰,放出大量的热,是正确的叙述,故答案选择A

11.B

【详解】A、等质量的锌和铁分别与足量的溶质质量分数相同的稀硫酸反应时,由于锌比铁活泼,和稀硫酸反应速率快,需要时间短,最终铁和稀硫酸反应生成的氢气多,该选项对应关系不正确;

B、加热一定质量的高锰酸钾时,高锰酸钾分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,随着反应进行,锰元素质量不变,固体质量减小,固体中锰元素质量分数增大,完全反应后锰元素质量分数不再变化,该选项对应关系正确;

C、电解水生成氢气和氧气质量比是1:8,体积比是2:1,该选项对应关系不正确;

D、用等质量、等溶质质量分数的过氧化氢溶液来制取氧气,利用催化剂时反应速率较快,反应需要时间短,最终生成氧气质量相等,该选项对应关系不正确。

故选B。

12. 31 Al 置换

【详解】(1)根据镓元素在元素周期表中的信息可知,元素名称左上角的数字为原子序数,故填:31.

(2)最外层电子数决定元素的化学性质,镓的最外层电子数是3,故与镓元素化学性质相似的元素是Al。

(3)镓的最外层电子数是3,容易失去3个电子而显+3价,故镓与稀硫酸反应的化学方程式为,该反应的反应物和生成物均为一种单质和一种化合物,故属于置换反应。

13. 金属材料 2Al+Fe2O32Fe+Al2O3 分子总是在不断运动

【详解】(1)合成材料包括塑料、合成纤维和合成橡胶;金属材料包括纯金属与合金;

(2)将铝粉与氧化铁(Fe2O3)的混合物高温加热会生成铁和氧化铝,该原理的化学方程式为2Al+Fe2O32Fe+Al2O3;

(3)分子是不断运动的,臭豆腐特殊气味的分子不断运动到人的鼻孔,刺激人的嗅觉细胞使人闻到气味,会影响他人乘车舒适度,所以,乘车禁止吃有异味的食物。

14.(1)氧气和水

(2)吸附性

(3)隔绝空气或氧气

【详解】(1)铁与氧气、水共同作用时会生锈。

(2)活性炭疏松多孔,具有吸附性,能吸附异味。

(3)家里做菜时油锅着火,盖上锅盖会隔绝空气或氧气,从而达到灭火的目的。

15.(1)纯净物

(2) 4/四 10:9 氧元素

(3)

(4)

【详解】(1)CuSO4属于纯净物;

(2)根据胆矾的化学式,胆矾是4种元素组成的,其中氢、氧原子个数比为(5×2):(5+4)=10:9;铜、硫、氧、氢四种元素的质量比为64:32:(16×9):(1×10)=32:16:72:5,通过对比可知,氧元素的质量最大,则氧元素质量分数最大;

(3)铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,反应的化学方程式为:;

(4)氧化亚铜中氧元素的化合价为-2价,设氧化亚铜中铜元素的化合价为x,则2x+(-2)=0,解得x=+1,则Cu2O中铜元素的化合价为+1价表示为:。

16.(1)O2

(2)

(3)

(4)

【分析】B为红棕色固体,可推出B为氧化铁,C常温下为气体,B能转化为C,可推出C为二氧化碳,A是黑色固体,A能转化为C、E,E常温下为气体,且C的相对分子质量大于E,可推出E为一氧化碳,A为碳,D常温下为气体,E能与D反应,D能转化为C,D能转化为B,可推出D为氧气,代入验证,符合题意。

【详解】(1)由分析可知,D为氧气,化学式为:O2;

(2)B→C为一氧化碳和氧化铁在高温下反应生成铁和二氧化碳,该反应的化学方程式为:;

(3)C为二氧化碳,实验室可用澄清石灰水检验二氧化碳,二氧化碳能与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,使澄清石灰水变浑浊,该反应的化学方程式为:;

(4)A和C反应为二氧化碳和碳在高温下反应生成一氧化碳,该反应的化学方程式为:。

17.(1)或

(2)化合反应

(3)FeSO4/硫酸亚铁

(4)用磁铁吸出铁,分离铁和铜

【详解】(1)废旧电器回收的电路板中含有塑料、锡、锌、金、铜等,分拣后金属混合物为锡、锌、金、铜等,与稀硫酸发生的反应是:锌和硫酸反应生成硫酸锌和氢气、锡和硫酸反应生成硫酸锡和氢气,反应的化学方程式分别为:、;

(2)灼烧铜、金混合物时,金不反应,铜和氧气在加热的条件下生成氧化铜,该反应符合多变一的特点,基本类型是为化合反应;

(3)氧化铜和过量稀硫酸反应生成硫酸铜,则溶液b是硫酸铜溶液和硫酸,向其中加入过量铁粉,铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,铁和硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,则溶液c的溶质是:硫酸亚铁;

(4)操作X是将铜和铁分离,铁能被磁铁吸引而铜不行,则可以采用的物理方法是:用磁铁吸出铁,分离铁和铜。

18. 试管I中铁钉与氧气接触面积更大 除去水中溶解的氧气 植物油不能完全隔绝空气中的氧气 将干燥的铁片置于油中,并敞口放置于潮湿的空气中,8 h后观察到铁片无锈迹 铁生锈不断消耗氧气 铁与醋酸反应产生氢气的体积大于铁生锈消耗的氧气体积

【详解】(1)①试管Ⅰ铁钉生锈程度大于试管Ⅱ的原因是:试管中铁钉与氧气接触面积更大;②试管Ⅲ中,使用冷却后的沸水的目的是:除去水中溶解的氧气;③铁钉生锈的其中一步反应是铁与氧气、水共同作用生成氢氧化亚铁,配平即可;故答案为①试管中铁钉与氧气接触面积更大;(或“试管 I与氧气充分接触”“试管 I氧气浓度大”“试管 I氧气多”“试管 I与氧气接触更充分”等);②除去水中溶解的氧气;③;

(2)探究植物油能否完全隔绝氧气:①综合以上两个实验,可得出结论是:植物油不能完全隔绝空气中的氧气;②查阅文献获知,植物油对空气中的水分有较好的隔绝效果,设计实验方案验证如下:将干燥的铁片置于油中,并敞口放置于潮湿的空气中,8h后观察到铁片无锈迹;故答案为①植物油不能完全隔绝空气中的氧气(或其他合理答案);(或“植物油对空气隔绝效果差”“植物油不能完全隔绝氧气”等);②将干燥的铁片置于油中,并敞口放置于潮湿的空气中,8h后观察到铁片无锈迹;

(3)探究酸性条件下铁锈蚀的情况,从①图中可知,在酸性条件下水溶液中溶解氧随时间变化均呈下降趋势,原因是:铁生锈不断消耗氧气;②从表中可知pH为2.0~3.0时,实验后系统中气体压强增大,是因为铁与醋酸反应产生氢气的体积大于铁生锈消耗的氧气体积;故答案为①铁生锈不断消耗氧气 (或其他合理答案);②铁与醋酸反应产生氢气的体积大于铁生锈消耗的氧气体积 (或其他合理答案)。

19.(1)0.2

(2)解:设黄铜样品中锌的质量为x

x=6.5g

黄铜样品中铜的质量分数为:

答:黄铜样品中铜的质量分数为56.7%

【详解】(1)根据质量守恒定律,化学反应前后,物质的总质量不变,故反应生成气体的质量为:15.0g+49.5g-64.3g=0.2g;

(2)见答案。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.观察是学好化学的一个重要方法。下列对实验现象描述正确的是

A.铁丝伸入稀盐酸中,其表面产生大量氢气

B.铁丝放在空气中,其表面很快形成红色物质

C.铁丝在氧气中剧烈燃烧、火星四射、生成黑色固体

D.铁丝伸入硫酸铜溶液中,其表面形成一层银白色固体

2.锌粉、铝粉、镁粉的混合物3.8g与一定质量的稀硫酸恰好完全反应,将反应后的混合物蒸发水分得固体硫酸锌、硫酸铝、硫酸镁混合物11g,则反应中生成氢气的质量为

A.0.15g B.0.20g C.0.30g D.0.45g

3.将金属,R和M分别浸入稀硫酸里,R溶解而M不溶解。将M浸入金属T的硝酸盐溶液里,M的表面析出T。这三种金属由弱到强的顺序是

A.T、R、M B.R、M、T C.T、M、R D.M、R、T

4.下列物质的性质与用途对应关系不正确的是

A.O2具有助燃性,可用作燃料 B.武德合金熔点低,可用作保险丝

C.石墨具有导电性,可用作电极 D.干冰升华吸热,可用于人工降雨

5.如图中的图象能正确反映对应的变化关系的是( )

A.向一定量的水中加入生石灰

B.向一定量的氧化铁中通入CO并持续高温

C.水的电解

D.向一定量的盐酸和氯化铁混合溶液中滴入NaOH溶液

6.将10g的锌粉投入到Fe(NO3)2、Cu(NO3)2、AgNO3的混合溶液中,充分反应后过滤,得到滤渣10g和滤液。关于该实验有以下说法:①滤液中一定有Zn2+,可能有 Fe2+、Cu2+、Ag+②向滤渣中加稀盐酸,有气泡冒出,滤液中一定没有Fe(NO3)2③滤渣中最多有四种金属单质④若滤液含有两种溶质,滤渣中一定含有Ag、Cu,可能含有Fe,一定不含Zn⑤若滤渣中有三种金属单质,则滤液中的溶质一定有Zn(NO3)2,可能有Fe(NO3)2⑥滤液中最多含有三种离子,以上说法错误的是

A.①②⑥ B.①③⑤ C.②③⑤ D.③④⑤

7.下列实验现象描述不正确的是

A.木炭在氧气中燃烧产生刺激性气味的气体

B.镁在空气中燃烧发出耀眼的白光

C.铜丝伸入硝酸银溶液中,观察到铜表面有银白色固体出现

D.红磷在空气中燃烧产生大量的白烟

8.下列说法正确的是

A.CO 可使澄清石灰水变浑浊 B.铁制品在潮汉空气中比在干燥空气中更易腐蚀

C.合金中只有金属元素 D.金刚石和石墨的硬度都很大

9.下列属于纯净物的是

A.海水 B.氦气 C.石油 D.硬铝

10.关于下列实验现象,描述错误的是

A.光亮的铜丝放入稀硫酸中,溶液变为蓝色,产生大量气泡

B.镁条在空气中剧烈燃烧,发出耀眼的白光,生成白色固体

C.铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体

D.氢气在空气中燃烧,产生淡蓝色火焰,放出大量的热

11.下列图象正确反映对应变化关系的是( )

A.常温下,相同质量的锌和铁分别与足量的相同浓度的稀硫酸反应

B.加热一定量高锰酸钾

C.电解水实验

D.两份等质量、等浓度的双氧水溶液在有无MnO2的情况下产生氧气的质量

二、填空与简答

12.镓在元素周期表中的相关信息及原子结构示意图如图,请回答下列问题:

(1)镓元素的原子序数为 。

(2)1-18号元素中,与镓化学性质相似的元素是 (填元素符号)。

(3)根据原子结构示意图,可知镓原子的最外层电子在化学反应中容易失去,请写出金属镓与稀硫酸反应的化学方程式 ,该反应的基本反应类型为 反应。

13.2020年6月28日,对于长沙地铁的发展来说,是一非常特别的日子。地铁3号、5号线同时正式开通,长沙市民可乘坐地铁直达长沙主城区的六区一县。请结合你所学知识回答下列问题:

(1)地铁车厢内大量使用到的材料有塑料、合金等,其中合金属于 (填“合成材料”或“金属材料”)

(2)地铁建设中,在焊接铁轨时,人们常将铝粉和氧化铁的混合物在高温的条件下发生置换反应生成铁和氧化铝,由于反应放出大量的热,置换出的铁以熔融形式流出,让熔融的铁流入铁轨的裂缝,冷却后就将铁轨牢牢的黏结在一起。请写出该反应的化学方程式 。

(3)乘坐地铁时,禁止市民在车厢内吃长沙特色美食臭豆腐。因为在地铁车厢吃臭豆腐会影响他人乘车舒适度,请你从分子的角度解释乘车禁止吃有异味的食物的原因是: 。

14.“化学走进生活,生活走进化学”。请用化学知识回答下列问题。

(1)月饼包装盒中常用的食品双吸剂——还原性铁粉,可有效地抑制霉菌和好氧性细菌的生长,延长食品的保质期,其原理是:常温下铁与 作用而生锈;

(2)小李在自家新买的轿车里放入几包活性炭可减少异味,这是利用了活性炭的 。

(3)家里做菜时油锅着火,用锅盖盖灭是灭火的原理是 。

15.古代典籍《梦溪笔谈》中记载了用“苦泉水”制取铜的方法:“挹其水熬之,则成胆矾(化学式为CuSO4·5H2O)。烹胆矾则成铜;熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”。请回答下列问题:

(1)CuSO4属于 (填“纯净物”或“混合物”)。

(2)CuSO4·5H2O由 种元素组成,其中氢、氧原子个数比为 ,质量分数最大的元素是 。(填元素名称)

(3)“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”涉及反应的化学方程式是 。

(4)“烹胆矾则成铜”的化学原理是CuSO4·5H2O在加热的条件下逐渐失水,最后分解并转化为氧化亚铜(Cu2O),标出氧化亚铜中铜元素的化合价: 。

16.如图是关于初中化学常见的五种物质的转化关系网络,图中“→”表示物质间的转化关系,“﹣”表示两物质可发生化学反应,部分反应物、生成物及反应条件已略去。其中A是黑色固体,B为红棕色固体,C、D、E常温下均为气体,C的相对分子质量大于E.请回答:

(1)D的化学式 。

(2)写出B→C转化的反应方程式 。

(3)写出实验室检验C的化学方程式 。

(4)写出A和C反应的化学方程式: 。

17.垃圾是放错地方的资源,城市的废旧电器是一座“矿山”。从废旧电器回收的电路板中含有塑料、锡、锌、金、铜等。小明同学设计从回收的混合物中提取铜、金的流程如下:

(1)写出分拣后金属混合物与稀硫酸发生反应的化学方程式: (写一个)。

(2)灼烧铜,金混合物时,发生反应的基本类型是 。

(3)溶液c的溶质是 。

(4)操作X可以采用的物理方法是 。

三、科学探究题

18.化学研究性学习小组对铁生锈开展深入的探究。

(1)比较与分析铁钉在不同条件下生锈程度。同学们设计了如图所示的对比实验,并进行实验。4h后观察到:试管Ⅰ、Ⅱ中的铁钉均生锈,试管1铁钉生锈程度大于试管Ⅱ;试管Ⅲ中铁钉不生锈。

①试管Ⅰ铁钉生锈程度大于试管Ⅱ的原因是 。

②试管Ⅲ中,使用冷却后的沸水的目的是 。

③铁钉生锈的其中一步反应是铁与氧气、水共同作用生成氢氧化亚铁,该反应的化学方程式是 。

(2)探究植物油能否完全隔绝氧气。

同学们第二天观察,发现试管Ⅲ中的铁钉也有些锈斑。为此大家又做了如下探究。

[进行实验]实验1:将涂水的铁片置于植物油中,并放置于密封的无氧容器中,8h后观察铁片无锈迹。排除植物油和铁片上的水中微量氧气对铁片锈蚀的影响。

实验2:将涂水的铁片置于植物油中,并敞口放置于空气中,8h后发现少量锈斑,再过一段时间后观察,锈斑面积增大。

①综合以上两个实验,可得出的结论是 。

[交流讨论]②查阅文献获知,植物油对空气中的水分有较好的隔绝效果,请设计实验方案加以验证: 。

(3)在老师的指导下,进一步探究酸性条件下铁锈蚀的情况。

[查阅资料]

Ⅰ.溶解氧是指溶解在水里氧气的量,用每升水里氧气的毫克数表示。

Ⅱ.醋酸具有酸的通性,能与活泼金属发生反应。

[实验探究]

将4份等质量的铁粉和碳粉的混合物分别加入相同体积不同pH的醋酸的水溶液中,分别用溶解氧传感器和压强传感器采集数据获得下图和下表。

pH 压强/KPa

实验前 实验后 压强差

2.0 90.56 91.58 1.02

3.0 90.46 91.23 0.77

4.0 90.48 90.34 -0.14

5.0 90.81 90.64 -0.17

①从左上图中可知,在酸性条件下水溶液中溶解氧随时间变化均呈下降趋势,原因是 。

②从右上表中可知pH为2.0~3.0时,实验后系统中气体压强增大,是因为 。

四、计算题

19.我国早在南北朝时期就开始冶炼黄铜,黄铜是铜和锌的合金。为了测定某黄铜中铜的质量分数,称取15.0g黄铜样品粉碎后置于烧杯中,慢慢加入稀硫酸使其充分反应,直至不再产生气泡为止,此时共用去49.5g稀硫酸,烧杯中剩余物质的质量为64.3g。试分析并计算:

(1)反应生成气体的质量为___g。

(2)黄铜样品中铜的质量分数(结果精确到0.1%)。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】A.铁丝伸入稀盐酸中,会与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,可观察到有气泡产生,溶液由无色变为浅绿色,产生氢气是实验结论不是实验现象,铁金属活动性不特别强,和稀盐酸反应气泡是少量不是大量,错误;

B.铁丝在空气中与氧气和水蒸气接触,发生的是缓慢氧化,因此不会在其表面很快形成红色物质,错误;

C.铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,放出热量,生成黑色固体,正确;

D.铁丝伸入硫酸铜溶液中,会与硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,可观察到的现象是铁丝表面有红色物质析出,溶液由蓝色逐渐变为浅绿色,错误;

故选C。

2.A

【详解】硫酸锌、硫酸铝、硫酸镁混合物中硫酸根的质量为11g-3.8g=7.2g;

设:硫酸的质量为x。,x=7.35g;根据质量守恒定律可知,反应产生的氢气的质量就是硫酸中的氢元素的质量,即。选A。

3.B

【分析】氢前金属才能与稀酸反应,活性强的金属能从活性弱的金属的盐溶液中置换出弱的金属。

【详解】R和M分别浸入稀硫酸里,R溶解而M不溶解,说明R活性强于H,H强于M;M浸入金属T的硝酸盐溶液里,M的表面析出T,说明M活性强于T。

故选:B

4.A

【详解】A、氧气具有助燃性,可用作助燃剂,氧气不具有可燃性,不可用作燃料,故A不正确;

B、武德合金熔点低,可用作保险丝,故B正确;

C、石墨具有导电性,可用作电极,故C正确;

D、干冰升华吸热,使周围的温度降低,可用于人工降雨,故D正确;

故选A。

5.D

【详解】A、向一定量的水中加入生石灰,氧化钙和水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙溶解度随着温度升高而减小,最终水完全反应,因此最终不能得到溶液,不符合题意;

B、向一定量的氧化铁中通入CO并持续高温,氧化铁和一氧化碳反应生成铁和二氧化碳,最终固体质量不能是0,不符合题意;

C、电解水时,正极产生的是氧气,负极产生的是氢气,氧气和氢气的体积比约为1:2,质量比是8:1,不符合题意;

D、向一定量的盐酸和氯化铁混合溶液中滴入NaOH溶液,氢氧化钠先和盐酸反应生成氯化钠和水,后和氯化铁反应生成氢氧化铁沉淀和氯化钠,符合题意。故选D。

6.A

【详解】根据金属活动顺序表知:锌>铁>铜>银,所以将一定量锌粉投入到Fe(NO3)2、Cu(NO3)2、AgNO3的混合溶液中,充分反应后过滤,得到滤渣和滤液,反应最后一定会置换出银,、 、 ,即每65份质量的锌会置换出216份质量的银,会置换出64份质量的铜,会置换出56份质量的铁,由于反应的锌粉和滤渣的质量相同,所以锌和硝酸铜、硝酸银都发生了反应,则:

①滤液中一定有锌离子,可能有亚铁离子、铜离子,一定不含银离子,故①错误;

②向滤渣中加稀盐酸,有气泡冒出,滤渣中一定含有铁,锌可能置换出部分的铁,所以滤液中可能有硝酸亚铁,故②错误;

③滤渣中最多能有锌、铁、铜、银四种金属单质,故③正确;

④若滤液含有两种溶质,则溶质为硝酸锌和硝酸亚铁,滤渣中一定含有Ag、Cu,可能含有Fe,一定不含Zn,故④正确;

⑤若滤渣中有三种金属单质,则含铜、银、铁,则滤液中的溶质一定有硝酸锌,可能有硝酸亚铁,故⑤正确。

⑥滤液中最多含有四种离子,故⑥错误。

故选A。

7.A

【详解】A、木炭在氧气中燃烧,发出白光,生成能使澄清石灰水变浑浊的无色无味的气体,故选项错误;

B、镁在空气中燃烧发出耀眼的白光,生成一种白色固体,故选项正确;

C、由于铜比银活泼,所以铜与硝酸银反应生成银和硝酸铜,银是银白色,铜离子溶液是蓝色,所以反应现象是铜的表面附着着银白色固体,溶液由无色变成蓝色,故选项正确;

D、红磷在空气中燃烧,产生大量的白烟,生成一种白色固体,故选项正确。

故选A。

8.B

【详解】A、CO不可使澄清石灰水变浑浊,故A错误,不符合题意;

B、铁制品在潮汉空气中比在干燥空气中更易腐蚀,故B正确,符合题意;

C、合金中不仅只有金属元素,还可以有非金属元素,故C错误,不符合题意;

D、金刚石的硬度很大,石墨很软,故D错误,不符合题意。

故选B。

9.B

【详解】A、海水中有氯化钠、氯化镁等,属于混合物,此选项错误;

B、氦气是一种单质,属于纯净物,此选项正确;

C、石油中有汽油、柴油、煤油等,属于混合物,此选项错误;

D、硬铝是铝的合金,合金属于混合物,此选项错误。

故选B。

10.A

【详解】A选项因为金属铜的金属活动性比氢元素的弱不能与盐酸反应,产生氢气,故是错误的叙述;B选项镁条在空气中剧烈燃烧,发出耀眼的白光,生成白色固体是正确的叙述;C选项铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体,是正确的叙述;D选项氢气在空气中燃烧,产生淡蓝色火焰,放出大量的热,是正确的叙述,故答案选择A

11.B

【详解】A、等质量的锌和铁分别与足量的溶质质量分数相同的稀硫酸反应时,由于锌比铁活泼,和稀硫酸反应速率快,需要时间短,最终铁和稀硫酸反应生成的氢气多,该选项对应关系不正确;

B、加热一定质量的高锰酸钾时,高锰酸钾分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,随着反应进行,锰元素质量不变,固体质量减小,固体中锰元素质量分数增大,完全反应后锰元素质量分数不再变化,该选项对应关系正确;

C、电解水生成氢气和氧气质量比是1:8,体积比是2:1,该选项对应关系不正确;

D、用等质量、等溶质质量分数的过氧化氢溶液来制取氧气,利用催化剂时反应速率较快,反应需要时间短,最终生成氧气质量相等,该选项对应关系不正确。

故选B。

12. 31 Al 置换

【详解】(1)根据镓元素在元素周期表中的信息可知,元素名称左上角的数字为原子序数,故填:31.

(2)最外层电子数决定元素的化学性质,镓的最外层电子数是3,故与镓元素化学性质相似的元素是Al。

(3)镓的最外层电子数是3,容易失去3个电子而显+3价,故镓与稀硫酸反应的化学方程式为,该反应的反应物和生成物均为一种单质和一种化合物,故属于置换反应。

13. 金属材料 2Al+Fe2O32Fe+Al2O3 分子总是在不断运动

【详解】(1)合成材料包括塑料、合成纤维和合成橡胶;金属材料包括纯金属与合金;

(2)将铝粉与氧化铁(Fe2O3)的混合物高温加热会生成铁和氧化铝,该原理的化学方程式为2Al+Fe2O32Fe+Al2O3;

(3)分子是不断运动的,臭豆腐特殊气味的分子不断运动到人的鼻孔,刺激人的嗅觉细胞使人闻到气味,会影响他人乘车舒适度,所以,乘车禁止吃有异味的食物。

14.(1)氧气和水

(2)吸附性

(3)隔绝空气或氧气

【详解】(1)铁与氧气、水共同作用时会生锈。

(2)活性炭疏松多孔,具有吸附性,能吸附异味。

(3)家里做菜时油锅着火,盖上锅盖会隔绝空气或氧气,从而达到灭火的目的。

15.(1)纯净物

(2) 4/四 10:9 氧元素

(3)

(4)

【详解】(1)CuSO4属于纯净物;

(2)根据胆矾的化学式,胆矾是4种元素组成的,其中氢、氧原子个数比为(5×2):(5+4)=10:9;铜、硫、氧、氢四种元素的质量比为64:32:(16×9):(1×10)=32:16:72:5,通过对比可知,氧元素的质量最大,则氧元素质量分数最大;

(3)铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,反应的化学方程式为:;

(4)氧化亚铜中氧元素的化合价为-2价,设氧化亚铜中铜元素的化合价为x,则2x+(-2)=0,解得x=+1,则Cu2O中铜元素的化合价为+1价表示为:。

16.(1)O2

(2)

(3)

(4)

【分析】B为红棕色固体,可推出B为氧化铁,C常温下为气体,B能转化为C,可推出C为二氧化碳,A是黑色固体,A能转化为C、E,E常温下为气体,且C的相对分子质量大于E,可推出E为一氧化碳,A为碳,D常温下为气体,E能与D反应,D能转化为C,D能转化为B,可推出D为氧气,代入验证,符合题意。

【详解】(1)由分析可知,D为氧气,化学式为:O2;

(2)B→C为一氧化碳和氧化铁在高温下反应生成铁和二氧化碳,该反应的化学方程式为:;

(3)C为二氧化碳,实验室可用澄清石灰水检验二氧化碳,二氧化碳能与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,使澄清石灰水变浑浊,该反应的化学方程式为:;

(4)A和C反应为二氧化碳和碳在高温下反应生成一氧化碳,该反应的化学方程式为:。

17.(1)或

(2)化合反应

(3)FeSO4/硫酸亚铁

(4)用磁铁吸出铁,分离铁和铜

【详解】(1)废旧电器回收的电路板中含有塑料、锡、锌、金、铜等,分拣后金属混合物为锡、锌、金、铜等,与稀硫酸发生的反应是:锌和硫酸反应生成硫酸锌和氢气、锡和硫酸反应生成硫酸锡和氢气,反应的化学方程式分别为:、;

(2)灼烧铜、金混合物时,金不反应,铜和氧气在加热的条件下生成氧化铜,该反应符合多变一的特点,基本类型是为化合反应;

(3)氧化铜和过量稀硫酸反应生成硫酸铜,则溶液b是硫酸铜溶液和硫酸,向其中加入过量铁粉,铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,铁和硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,则溶液c的溶质是:硫酸亚铁;

(4)操作X是将铜和铁分离,铁能被磁铁吸引而铜不行,则可以采用的物理方法是:用磁铁吸出铁,分离铁和铜。

18. 试管I中铁钉与氧气接触面积更大 除去水中溶解的氧气 植物油不能完全隔绝空气中的氧气 将干燥的铁片置于油中,并敞口放置于潮湿的空气中,8 h后观察到铁片无锈迹 铁生锈不断消耗氧气 铁与醋酸反应产生氢气的体积大于铁生锈消耗的氧气体积

【详解】(1)①试管Ⅰ铁钉生锈程度大于试管Ⅱ的原因是:试管中铁钉与氧气接触面积更大;②试管Ⅲ中,使用冷却后的沸水的目的是:除去水中溶解的氧气;③铁钉生锈的其中一步反应是铁与氧气、水共同作用生成氢氧化亚铁,配平即可;故答案为①试管中铁钉与氧气接触面积更大;(或“试管 I与氧气充分接触”“试管 I氧气浓度大”“试管 I氧气多”“试管 I与氧气接触更充分”等);②除去水中溶解的氧气;③;

(2)探究植物油能否完全隔绝氧气:①综合以上两个实验,可得出结论是:植物油不能完全隔绝空气中的氧气;②查阅文献获知,植物油对空气中的水分有较好的隔绝效果,设计实验方案验证如下:将干燥的铁片置于油中,并敞口放置于潮湿的空气中,8h后观察到铁片无锈迹;故答案为①植物油不能完全隔绝空气中的氧气(或其他合理答案);(或“植物油对空气隔绝效果差”“植物油不能完全隔绝氧气”等);②将干燥的铁片置于油中,并敞口放置于潮湿的空气中,8h后观察到铁片无锈迹;

(3)探究酸性条件下铁锈蚀的情况,从①图中可知,在酸性条件下水溶液中溶解氧随时间变化均呈下降趋势,原因是:铁生锈不断消耗氧气;②从表中可知pH为2.0~3.0时,实验后系统中气体压强增大,是因为铁与醋酸反应产生氢气的体积大于铁生锈消耗的氧气体积;故答案为①铁生锈不断消耗氧气 (或其他合理答案);②铁与醋酸反应产生氢气的体积大于铁生锈消耗的氧气体积 (或其他合理答案)。

19.(1)0.2

(2)解:设黄铜样品中锌的质量为x

x=6.5g

黄铜样品中铜的质量分数为:

答:黄铜样品中铜的质量分数为56.7%

【详解】(1)根据质量守恒定律,化学反应前后,物质的总质量不变,故反应生成气体的质量为:15.0g+49.5g-64.3g=0.2g;

(2)见答案。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 金属和金属材料

- 课题1 金属材料

- 课题2 金属的化学性质

- 课题3 金属资源的利用和保护

- 实验活动1 金属的物理性质和某些化学性质

- 第二单元 溶液

- 课题1 溶液的形成

- 课题2 溶解度

- 课题3 溶液的浓度

- 实验活动2 一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制

- 第三单元 酸和碱

- 课题1 常见的酸和碱

- 课题2 酸和碱的中和反应

- 实验活动3 酸、碱的化学性质

- 实验活动4 溶液酸碱性的检验

- 第四单元 盐 化肥

- 课题1 生活中常见的盐

- 课题2 化学肥料

- 实验活动5 粗盐中难溶性杂志的去除

- 第五单元 化学与生活

- 课题1 人类重要的营养物质

- 课题2 化学元素与人体健康

- 课题3 有机合成材料

- 旧版目录

- 课题3 溶质的质量分数

- 课题2 酸和碱之间会发生什么反应