专题二 古代中国的经济 第四讲古代的经济政策 课件(共19张PPT) 2024届高三历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题二 古代中国的经济 第四讲古代的经济政策 课件(共19张PPT) 2024届高三历史一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 441.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-21 15:31:43 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

古代中国的经济

专题二

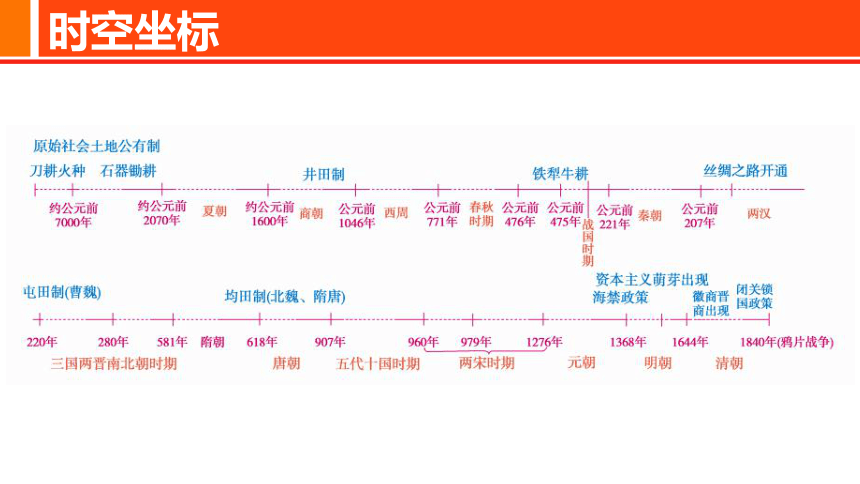

时空坐标

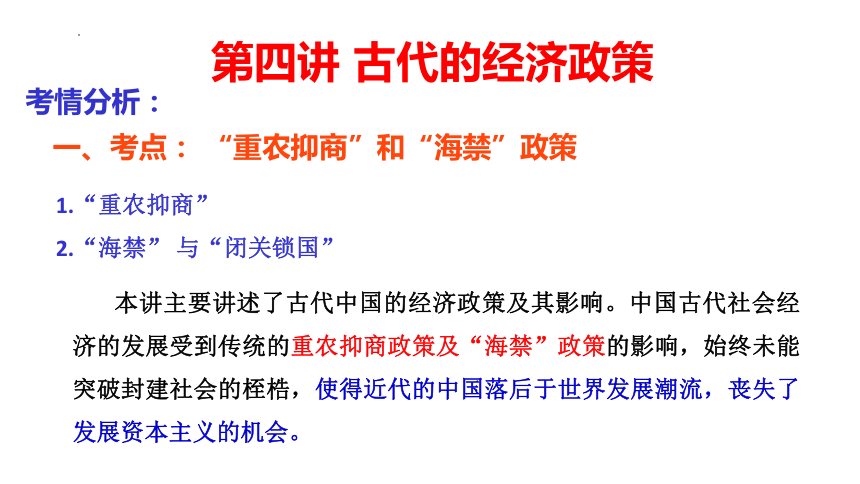

第四讲 古代的经济政策

考情分析:

一、考点: “重农抑商”和“海禁”政策

本讲主要讲述了古代中国的经济政策及其影响。中国古代社会经济的发展受到传统的重农抑商政策及“海禁”政策的影响,始终未能突破封建社会的桎梏,使得近代的中国落后于世界发展潮流,丧失了发展资本主义的机会。

1.“重农抑商”

2.“海禁” 与“闭关锁国”

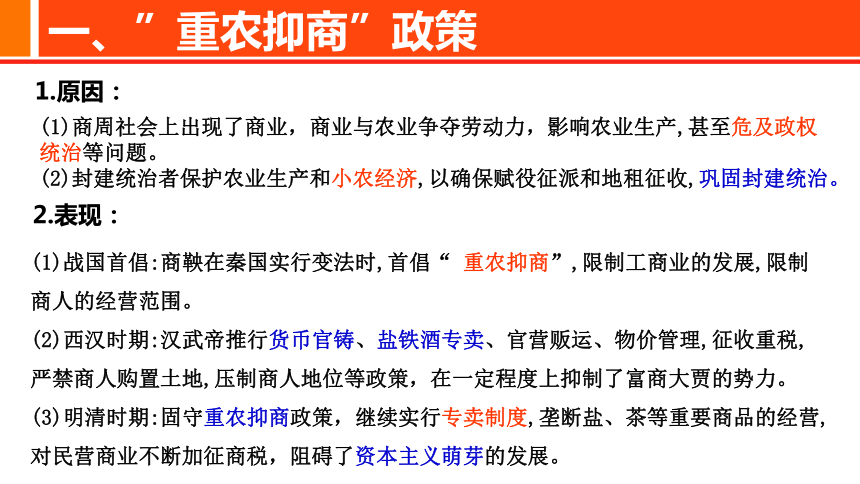

一、”重农抑商”政策

1.原因:

2.表现:

(1)商周社会上出现了商业,商业与农业争夺劳动力,影响农业生产,甚至危及政权统治等问题。

(2)封建统治者保护农业生产和小农经济,以确保赋役征派和地租征收,巩固封建统治。

(1)战国首倡:商鞅在秦国实行变法时,首倡“ 重农抑商”,限制工商业的发展,限制商人的经营范围。

(2)西汉时期:汉武帝推行货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理,征收重税,严禁商人购置土地,压制商人地位等政策,在一定程度上抑制了富商大贾的势力。

(3)明清时期:固守重农抑商政策,继续实行专卖制度,垄断盐、茶等重要商品的经营,对民营商业不断加征商税,阻碍了资本主义萌芽的发展。

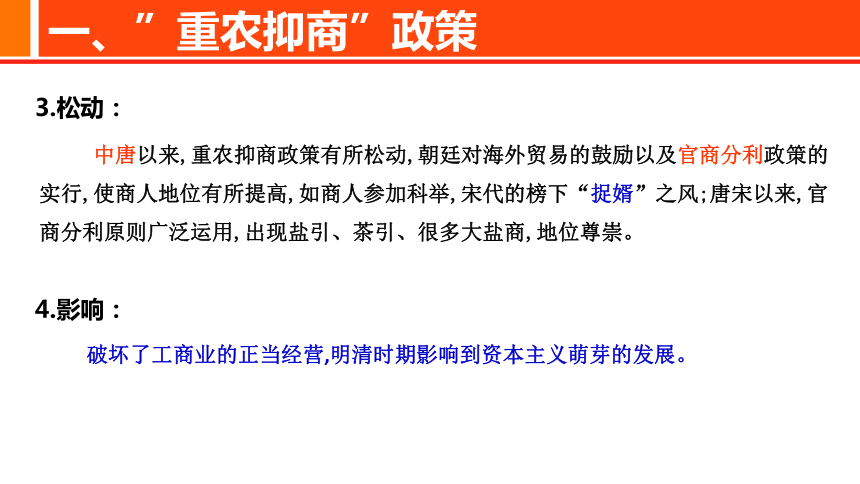

一、”重农抑商”政策

3.松动:

中唐以来,重农抑商政策有所松动,朝廷对海外贸易的鼓励以及官商分利政策的实行,使商人地位有所提高,如商人参加科举,宋代的榜下“捉婿”之风;唐宋以来,官商分利原则广泛运用,出现盐引、茶引、很多大盐商,地位尊崇。

破坏了工商业的正当经营,明清时期影响到资本主义萌芽的发展。

4.影响:

二、“海禁”与“闭关锁国”政策

1.近代前夜的危机:

明清之际,中国的东南沿海地区经济发达,文化繁荣,私人海外贸易频繁,海外商品及白银大量涌入中国;但同时殖民势力东来,沿海的倭寇和反朝廷势力比较强大。

二、“海禁”与“闭关锁国”政策

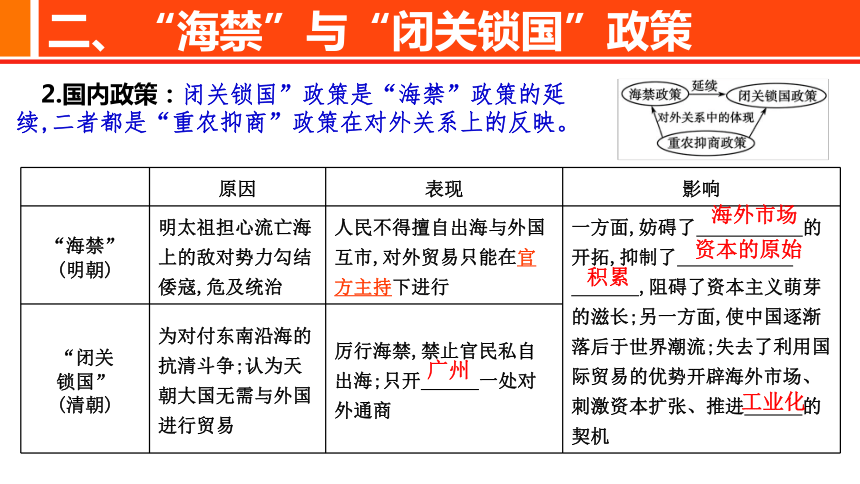

2.国内政策:闭关锁国”政策是“海禁”政策的延续,二者都是“重农抑商”政策在对外关系上的反映。

原因 表现 影响

“海禁” (明朝) 明太祖担心流亡海上的敌对势力勾结倭寇,危及统治 人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行 一方面,妨碍了 的开拓,抑制了 .

,阻碍了资本主义萌芽的滋长;另一方面,使中国逐渐落后于世界潮流;失去了利用国际贸易的优势开辟海外市场、刺激资本扩张、推进 的契机

“闭关 锁国” (清朝) 为对付东南沿海的抗清斗争;认为天朝大国无需与外国进行贸易 厉行海禁,禁止官民私自出海;只开 一处对外通商

广州

海外市场

资本的原始

积累

工业化

二、“海禁”与“闭关锁国”政策

3.国际形势:

正当明清鼎革的战火纷飞之际,1640年,英国开始了资产阶级革命,此后一二百年,西方主要国家完成了向近代工业国家的转变,中西国力兴衰易位已成大体定局,农业文明败于工业文明。

”重农抑商”与“闭关锁国”政策的异同

项目 重农抑商政策 闭关锁国政策

实施时期 始于战国时期,贯穿于整个封建社会 封建社会衰落时期

目的 维护封建统治

压制商人势力,维护封建统治基础,发展地主经济 防御外来殖民势力,维护封建体制

内容 压制商品经济的发展

严格控制国内市场和商业活动 禁止国人出海贸易,严格限制外商来华贸易

影响 阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展

前期对古代农业的发展有利,后来阻碍了生产力的发展和资本主义萌芽的成长 起到一定的防御作用,但不利于资本主义萌芽的成长,使中国长期与世界隔绝,限制了中国与西方的经济文化交流,导致中国逐渐落后于世界潮流

针对训练

据史料记载;唐代名士柳家曾卖一婢女给宿卫(皇帝的警卫人员)韩金吾家,后韩氏欲将此婢女卖于绢商为妻,婢女宁死不从。理由是“昔曾伏事柳家郎君,岂忍伏事卖绢郎也”。这体现了( )

A.传统的贱商观念 B.鲜明的反封建意识

C.等级制度的强化 D.理学对人性的桎梏

A

[解析] 据材料“唐代名士柳家曾卖一婢女给宿卫(皇帝的警卫人员)韩金吾家,后韩氏欲将此婢女卖于绢商为妻,婢女宁死不从。理由是‘昔曾伏事柳家郎君,岂忍伏事卖绢郎也’”可知连婢女都看不起绢商,这是人们头脑中传统贱商观念的体现,故A项正确;材料只说“昔曾伏事柳家郎君,岂忍伏事卖绢郎也”,体现不出反封建意识,故B项错误;材料只说“昔曾伏事柳家郎君,岂忍伏事卖绢郎也”,也体现不出等级制度的强化,故C项错误;唐代理学还没有出现,故D项错误。

三、中国古代的赋役制度

1.秦汉:大致包括了三部分:田赋、人头税(口赋、算赋)和徭役。

2.唐朝:

(1)“租庸调”制:租、调之外的役,可以用“庸”代替,即缴纳一定的绢布来替代徭役。租庸调制的基础,是国家向成年男子授田的“均田制”。

(2)两税法:唐朝中期,土地兼并导致均田制破坏。建中元年(780年),唐朝政府废除租庸调,改行两税法,以国家财政支出确定赋税总额,然后将总额分解到各地,按田亩征收地税,按人丁、资产征收户税,分夏、秋两次征收。

3.宋朝:北宋中期王安石提倡募役法,百姓缴纳免役钱、助役钱,官府募人代役。

三、中国古代的赋役制度

4.明朝:一条鞭法

随着明朝后期商品经济的发展与白银流通量的增加,万历初年,张居正在全国推行一条鞭法。一条鞭法实行赋役合并、一概折银,即不但赋税折银征收,而且役也改由丁、田共同承担,折成银两,统一征收。政府所需的役,由政府从税银中拿岀一部分统一雇人。一条鞭法上承唐朝两税法,下启清朝“摊丁入亩”,是中国赋役制度上的重大变革。

5.清朝:

(1)清朝康熙五十一年(1712年),康熙帝规定以前一年的丁银作为定额,不再增加,称“盛世滋丁,永不加赋”。

(2)雍正帝即位后,将这笔丁银分摊到田赋中,称“摊丁入亩”。从此,在中国历史上存在了约2000年的人头税彻底废除,国家对百姓的人身束缚进一步减弱。

探究:海外政策调整——丝银对流与白银货币化

材料一 16世纪到17世纪中叶白银流入中国的情况

——弗兰克《白银资本——重视经济全球化中的东方》

史料实证:

(1)特点:特点:世界白银大量流入中国。

[问题] (1)指出材料一中世界白银流向的特点。

视角一 白银流入中国

美洲生产的白银 日本生产的白银 总数 流入中国的白银

数量(吨) 30 000 8 000 38 000 7 000~10 000

探究:海外政策调整——丝银对流与白银货币化

[考题链接]例题1

1.据记载,清初实施海禁前,“市井贸易,咸有外国货物,民间行使多以外国银钱,因而各省流行,所在皆有”。这一记载表明当时( )

A.中国在对外贸易中处于优势地位 B.外来货币干扰了中国资本市场

C.自然经济受到了进口货物的冲击 D.民间贸易发展冲击清廷的统治

[解析] 清初海禁政策前,“民间行使多以外国银钱,因而各省流行,所在皆有”,表明“外国银钱”在当时是非常流行的,结合教材中所学的在鸦片战争前,中国的对外贸易长期处于出超地位,基本可以判断A项“中国在对外贸易中处于优势地位”是正确选项。B项因为当时中国还没有资本市场,故可以排除。C项当时自给自足的自然经济仍占主导地位,进口货物无法冲击,所以中国才长期处于出超地位,所以C项可以排除。材料中没有反映出“民间贸易发展冲击清廷的统治”,所以D项亦可排除。

A

探究:海外政策调整——丝银对流与白银货币化

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——卜宪群《简明中国历史读本》

史料实证:

(2)背景:政府开放(放松)海禁,海外贸易繁荣;新航路开辟;殖民者掠夺美洲白银(贵金属);中国手工业品在海外受欢迎;外国无合适商品与中国交换,不得不用白银支付。

[问题] (2)据材料二并结合所学知识,说明明朝海外白银流入中国的主要背景。

视角二 白银流入中国的背景

学术链接

“嘉靖倭乱”的发生,是明朝“海禁”政策导致的全球化与中国市场需求之间相互矛盾和冲突的结果。1567年,嘉靖皇帝病逝,随后隆庆皇帝即位。隆庆皇帝宣布在漳州月港开海,允许漳泉两府商人出海贸易,“准贩东、西二洋”,从而形成隆庆开海的局面。有人测算,晚明从月港流入中国的白银,16世纪70年代年均约28.5万两,80年代年均约88.9万两,到1600年以后年均达到100万两的规模。伴随着白银的大量流入,中国的商品也源源不断地输送至东南亚各港口。与此同时,明末的海外市场需求也直接刺激了江、新、阔、亭、数等地区的丝织业、棉织业、染织业、制壳业、铁器业、制糖业等行业的发展。

——陈高胜《隆庆开海:明朝海外贸易政策的重大变革》

探究:海外政策调整——丝银对流与白银货币化

材料三 明初推行宝钞,禁用金银交易。后由于政府滥发宝钞,民间开始自发使用白银,官方赋役也逐渐改为白银上缴,白银逐渐成为流通领域中的主要货币。到16世纪中叶,明政府停发宝钞,并正式确立了白银的官方合法地位。但明朝银矿稀缺,国内开采的白银不足以应付政府开支。面对银荒危机,从16世纪中后期开始,明政府开放海禁。通过对外贸易,相当大部分美洲白银流入中国。作为当时世界上最大的经济体,中国以白银为主要货币,从而促使白银成为世界货币。围绕白银,形成了一个世界贸易网络。

——万明《明代白银货币化:中国与世界连接的新视野》等

史料实证:

(3)对中国的影响:推动商品经济的发展;缓解了通货膨胀;推动赋役制度的改革;推动中国加强与世界经济的联系;对世界的影响:推动白银成为世界货币;推动世界贸易网络的发展;推动西欧资本主义的发展。

[问题] (3)根据材料三并结合所学知识,说明白银货币化对中国和世界经济发展的影响。

视角三 白银货币化的影响

探究:海外政策调整——丝银对流与白银货币化

[考题链接]例题2

2.16世纪早期,葡萄牙人开辟了澳门到里斯本、日本长崎、菲律宾马尼拉等地的贸易航线。1567年,明朝政府准许百姓从事对外贸易。此后西班牙人也开辟了中国、菲律宾、墨西哥之间的贸易。通过全球贸易渠道,大部分白银最终流入中国。此材料反映出( )

A.澳门成为明清经营外贸的唯一港口 B.明朝政府坚持一贯的对外贸易政策

C.作为流通货币的白银主要产自西欧 D.中国已经成为世界市场的组成部分

[解析] 根据材料中“葡萄牙人开辟了澳门到里斯本、日本长崎、菲律宾马尼拉等地的贸易航线”“西班牙人也开辟了中国、菲律宾、墨西哥之间的贸易”等信息可以看出中国和许多国家及地区发生了贸易往来,说明中国已经成为世界市场的组成部分,D项正确;材料不能体现澳门作为中国对外贸易的唯一性地位,排除A项;根据所学知识可知,明代大部分时间奉行“海禁”政策,排除B项;根据所学知识可知,欧洲的白银主要来自对美洲的殖民掠夺,排除C项。

D

学术链接

从民生层面讲,白银货币化与社会变迁同步:一是白银将社会各阶层卷入市场之中;二是白银货币化与新的经济成分增长是一种成正比的关系;三是推动社会各阶层的商业行为;四是引起社会价值观的巨大变迁。

——万明《明代白银货币化的总体视野》

古代中国的经济

专题二

时空坐标

第四讲 古代的经济政策

考情分析:

一、考点: “重农抑商”和“海禁”政策

本讲主要讲述了古代中国的经济政策及其影响。中国古代社会经济的发展受到传统的重农抑商政策及“海禁”政策的影响,始终未能突破封建社会的桎梏,使得近代的中国落后于世界发展潮流,丧失了发展资本主义的机会。

1.“重农抑商”

2.“海禁” 与“闭关锁国”

一、”重农抑商”政策

1.原因:

2.表现:

(1)商周社会上出现了商业,商业与农业争夺劳动力,影响农业生产,甚至危及政权统治等问题。

(2)封建统治者保护农业生产和小农经济,以确保赋役征派和地租征收,巩固封建统治。

(1)战国首倡:商鞅在秦国实行变法时,首倡“ 重农抑商”,限制工商业的发展,限制商人的经营范围。

(2)西汉时期:汉武帝推行货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理,征收重税,严禁商人购置土地,压制商人地位等政策,在一定程度上抑制了富商大贾的势力。

(3)明清时期:固守重农抑商政策,继续实行专卖制度,垄断盐、茶等重要商品的经营,对民营商业不断加征商税,阻碍了资本主义萌芽的发展。

一、”重农抑商”政策

3.松动:

中唐以来,重农抑商政策有所松动,朝廷对海外贸易的鼓励以及官商分利政策的实行,使商人地位有所提高,如商人参加科举,宋代的榜下“捉婿”之风;唐宋以来,官商分利原则广泛运用,出现盐引、茶引、很多大盐商,地位尊崇。

破坏了工商业的正当经营,明清时期影响到资本主义萌芽的发展。

4.影响:

二、“海禁”与“闭关锁国”政策

1.近代前夜的危机:

明清之际,中国的东南沿海地区经济发达,文化繁荣,私人海外贸易频繁,海外商品及白银大量涌入中国;但同时殖民势力东来,沿海的倭寇和反朝廷势力比较强大。

二、“海禁”与“闭关锁国”政策

2.国内政策:闭关锁国”政策是“海禁”政策的延续,二者都是“重农抑商”政策在对外关系上的反映。

原因 表现 影响

“海禁” (明朝) 明太祖担心流亡海上的敌对势力勾结倭寇,危及统治 人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行 一方面,妨碍了 的开拓,抑制了 .

,阻碍了资本主义萌芽的滋长;另一方面,使中国逐渐落后于世界潮流;失去了利用国际贸易的优势开辟海外市场、刺激资本扩张、推进 的契机

“闭关 锁国” (清朝) 为对付东南沿海的抗清斗争;认为天朝大国无需与外国进行贸易 厉行海禁,禁止官民私自出海;只开 一处对外通商

广州

海外市场

资本的原始

积累

工业化

二、“海禁”与“闭关锁国”政策

3.国际形势:

正当明清鼎革的战火纷飞之际,1640年,英国开始了资产阶级革命,此后一二百年,西方主要国家完成了向近代工业国家的转变,中西国力兴衰易位已成大体定局,农业文明败于工业文明。

”重农抑商”与“闭关锁国”政策的异同

项目 重农抑商政策 闭关锁国政策

实施时期 始于战国时期,贯穿于整个封建社会 封建社会衰落时期

目的 维护封建统治

压制商人势力,维护封建统治基础,发展地主经济 防御外来殖民势力,维护封建体制

内容 压制商品经济的发展

严格控制国内市场和商业活动 禁止国人出海贸易,严格限制外商来华贸易

影响 阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展

前期对古代农业的发展有利,后来阻碍了生产力的发展和资本主义萌芽的成长 起到一定的防御作用,但不利于资本主义萌芽的成长,使中国长期与世界隔绝,限制了中国与西方的经济文化交流,导致中国逐渐落后于世界潮流

针对训练

据史料记载;唐代名士柳家曾卖一婢女给宿卫(皇帝的警卫人员)韩金吾家,后韩氏欲将此婢女卖于绢商为妻,婢女宁死不从。理由是“昔曾伏事柳家郎君,岂忍伏事卖绢郎也”。这体现了( )

A.传统的贱商观念 B.鲜明的反封建意识

C.等级制度的强化 D.理学对人性的桎梏

A

[解析] 据材料“唐代名士柳家曾卖一婢女给宿卫(皇帝的警卫人员)韩金吾家,后韩氏欲将此婢女卖于绢商为妻,婢女宁死不从。理由是‘昔曾伏事柳家郎君,岂忍伏事卖绢郎也’”可知连婢女都看不起绢商,这是人们头脑中传统贱商观念的体现,故A项正确;材料只说“昔曾伏事柳家郎君,岂忍伏事卖绢郎也”,体现不出反封建意识,故B项错误;材料只说“昔曾伏事柳家郎君,岂忍伏事卖绢郎也”,也体现不出等级制度的强化,故C项错误;唐代理学还没有出现,故D项错误。

三、中国古代的赋役制度

1.秦汉:大致包括了三部分:田赋、人头税(口赋、算赋)和徭役。

2.唐朝:

(1)“租庸调”制:租、调之外的役,可以用“庸”代替,即缴纳一定的绢布来替代徭役。租庸调制的基础,是国家向成年男子授田的“均田制”。

(2)两税法:唐朝中期,土地兼并导致均田制破坏。建中元年(780年),唐朝政府废除租庸调,改行两税法,以国家财政支出确定赋税总额,然后将总额分解到各地,按田亩征收地税,按人丁、资产征收户税,分夏、秋两次征收。

3.宋朝:北宋中期王安石提倡募役法,百姓缴纳免役钱、助役钱,官府募人代役。

三、中国古代的赋役制度

4.明朝:一条鞭法

随着明朝后期商品经济的发展与白银流通量的增加,万历初年,张居正在全国推行一条鞭法。一条鞭法实行赋役合并、一概折银,即不但赋税折银征收,而且役也改由丁、田共同承担,折成银两,统一征收。政府所需的役,由政府从税银中拿岀一部分统一雇人。一条鞭法上承唐朝两税法,下启清朝“摊丁入亩”,是中国赋役制度上的重大变革。

5.清朝:

(1)清朝康熙五十一年(1712年),康熙帝规定以前一年的丁银作为定额,不再增加,称“盛世滋丁,永不加赋”。

(2)雍正帝即位后,将这笔丁银分摊到田赋中,称“摊丁入亩”。从此,在中国历史上存在了约2000年的人头税彻底废除,国家对百姓的人身束缚进一步减弱。

探究:海外政策调整——丝银对流与白银货币化

材料一 16世纪到17世纪中叶白银流入中国的情况

——弗兰克《白银资本——重视经济全球化中的东方》

史料实证:

(1)特点:特点:世界白银大量流入中国。

[问题] (1)指出材料一中世界白银流向的特点。

视角一 白银流入中国

美洲生产的白银 日本生产的白银 总数 流入中国的白银

数量(吨) 30 000 8 000 38 000 7 000~10 000

探究:海外政策调整——丝银对流与白银货币化

[考题链接]例题1

1.据记载,清初实施海禁前,“市井贸易,咸有外国货物,民间行使多以外国银钱,因而各省流行,所在皆有”。这一记载表明当时( )

A.中国在对外贸易中处于优势地位 B.外来货币干扰了中国资本市场

C.自然经济受到了进口货物的冲击 D.民间贸易发展冲击清廷的统治

[解析] 清初海禁政策前,“民间行使多以外国银钱,因而各省流行,所在皆有”,表明“外国银钱”在当时是非常流行的,结合教材中所学的在鸦片战争前,中国的对外贸易长期处于出超地位,基本可以判断A项“中国在对外贸易中处于优势地位”是正确选项。B项因为当时中国还没有资本市场,故可以排除。C项当时自给自足的自然经济仍占主导地位,进口货物无法冲击,所以中国才长期处于出超地位,所以C项可以排除。材料中没有反映出“民间贸易发展冲击清廷的统治”,所以D项亦可排除。

A

探究:海外政策调整——丝银对流与白银货币化

材料二 明朝嘉靖、万历年间,民间海外贸易兴起,中国海商的足迹几乎遍布东南亚各国。他们用瓷器、丝织品换取南洋的香料、药材和珠宝。欧洲的葡萄牙人、西班牙人到来后,则用白银换取中国的生丝和瓷器。隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终处于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差。海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。货币开始以白银为主。

——卜宪群《简明中国历史读本》

史料实证:

(2)背景:政府开放(放松)海禁,海外贸易繁荣;新航路开辟;殖民者掠夺美洲白银(贵金属);中国手工业品在海外受欢迎;外国无合适商品与中国交换,不得不用白银支付。

[问题] (2)据材料二并结合所学知识,说明明朝海外白银流入中国的主要背景。

视角二 白银流入中国的背景

学术链接

“嘉靖倭乱”的发生,是明朝“海禁”政策导致的全球化与中国市场需求之间相互矛盾和冲突的结果。1567年,嘉靖皇帝病逝,随后隆庆皇帝即位。隆庆皇帝宣布在漳州月港开海,允许漳泉两府商人出海贸易,“准贩东、西二洋”,从而形成隆庆开海的局面。有人测算,晚明从月港流入中国的白银,16世纪70年代年均约28.5万两,80年代年均约88.9万两,到1600年以后年均达到100万两的规模。伴随着白银的大量流入,中国的商品也源源不断地输送至东南亚各港口。与此同时,明末的海外市场需求也直接刺激了江、新、阔、亭、数等地区的丝织业、棉织业、染织业、制壳业、铁器业、制糖业等行业的发展。

——陈高胜《隆庆开海:明朝海外贸易政策的重大变革》

探究:海外政策调整——丝银对流与白银货币化

材料三 明初推行宝钞,禁用金银交易。后由于政府滥发宝钞,民间开始自发使用白银,官方赋役也逐渐改为白银上缴,白银逐渐成为流通领域中的主要货币。到16世纪中叶,明政府停发宝钞,并正式确立了白银的官方合法地位。但明朝银矿稀缺,国内开采的白银不足以应付政府开支。面对银荒危机,从16世纪中后期开始,明政府开放海禁。通过对外贸易,相当大部分美洲白银流入中国。作为当时世界上最大的经济体,中国以白银为主要货币,从而促使白银成为世界货币。围绕白银,形成了一个世界贸易网络。

——万明《明代白银货币化:中国与世界连接的新视野》等

史料实证:

(3)对中国的影响:推动商品经济的发展;缓解了通货膨胀;推动赋役制度的改革;推动中国加强与世界经济的联系;对世界的影响:推动白银成为世界货币;推动世界贸易网络的发展;推动西欧资本主义的发展。

[问题] (3)根据材料三并结合所学知识,说明白银货币化对中国和世界经济发展的影响。

视角三 白银货币化的影响

探究:海外政策调整——丝银对流与白银货币化

[考题链接]例题2

2.16世纪早期,葡萄牙人开辟了澳门到里斯本、日本长崎、菲律宾马尼拉等地的贸易航线。1567年,明朝政府准许百姓从事对外贸易。此后西班牙人也开辟了中国、菲律宾、墨西哥之间的贸易。通过全球贸易渠道,大部分白银最终流入中国。此材料反映出( )

A.澳门成为明清经营外贸的唯一港口 B.明朝政府坚持一贯的对外贸易政策

C.作为流通货币的白银主要产自西欧 D.中国已经成为世界市场的组成部分

[解析] 根据材料中“葡萄牙人开辟了澳门到里斯本、日本长崎、菲律宾马尼拉等地的贸易航线”“西班牙人也开辟了中国、菲律宾、墨西哥之间的贸易”等信息可以看出中国和许多国家及地区发生了贸易往来,说明中国已经成为世界市场的组成部分,D项正确;材料不能体现澳门作为中国对外贸易的唯一性地位,排除A项;根据所学知识可知,明代大部分时间奉行“海禁”政策,排除B项;根据所学知识可知,欧洲的白银主要来自对美洲的殖民掠夺,排除C项。

D

学术链接

从民生层面讲,白银货币化与社会变迁同步:一是白银将社会各阶层卷入市场之中;二是白银货币化与新的经济成分增长是一种成正比的关系;三是推动社会各阶层的商业行为;四是引起社会价值观的巨大变迁。

——万明《明代白银货币化的总体视野》

同课章节目录