6.《哈姆莱特(节选)》课件(共29张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 6.《哈姆莱特(节选)》课件(共29张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-01-20 11:08:44 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

导入新课

宁愿失去一个印度,也不愿失去一个莎士比亚。——丘吉尔

在西方,每家都必备两本书,一本是《圣经》,另一本是《莎士比亚全集》。一个是宗教的神,一个是艺术的神。

莎士比亚环球剧院

哈姆莱特

学习目标

1.识记莎士比亚及其剧作的有关知识;了解《哈姆莱特》的艺术价值。

2.把握紧张激烈的情节,分析哈姆莱特的性格,提高赏析人物的能力,提高鉴赏戏剧文学作品的能力。

3.通过品味人物语言,探测人物的内心世界,进而探究作品的艺术魅力。

4.认识封建宫廷的罪恶,正确认识复仇的意义,吸收人文主义思想中的精华。

作者简介

威廉·莎士比亚(1564—1616),英国文艺复兴时期戏剧家、诗人,被喻为“人类文学奥林匹克山上的宙斯”。马克思称他为“人类最伟大的戏剧天才”,雨果称他为“戏剧界的神人”,本 琼森称他为“时代的灵魂”。

他跟古希腊三大悲剧家:埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯合称为戏剧史上四大悲剧家。

背景探寻

文艺复兴(Renaissance)是指发生在14世纪到16世纪的欧洲新兴资产阶级发动的反对封建主义和天主教神学统治的思想文化上的运动。

因为它打着复兴古代文化的旗号,所以历史上称它为“文艺复兴”。其实它并不是复兴古代文化,而是创造一种新的文化,对欧洲乃至世界的文化发展影响甚远。

在文艺复兴运动中,资产阶级思想家抨击封建神学的蒙昧主义和禁欲主义,要求以“人”为中心,而不是以“神”为中心来考察一切,提倡“人性”“人道”以及“人权”,主张个性解放和自由,形成人文主义的世界观。

莎士比亚出生在1564年,逝世于1616年,在此期间正是文艺复兴的鼎盛时期。因此,从莎士比亚众多的作品中,我们就可以看出,文艺复兴的巨大影响力。举一个最熟悉不过的例子:时值人到中年的莎士比亚,已不像早期那样沉湎于人文主义的理想给人带来的乐观与浪漫,而表现出对理想与进步背后的隐患的深入思考,社会过渡时期的问题十分突出。

此时的英国,社会矛盾激化,宫廷生活挥霍浪费,社会动乱不堪,王室与资产阶级的矛盾越来越尖锐。《哈姆莱特》正是他对充满隐患和混乱社会的一种审美观照。莎士比亚借哈姆莱特之口,无情地揭露了当时社会的异常混乱和无法遏制的贪欲。

作品简介

《哈姆莱特》别名《王子复仇记》,是莎士比亚所有戏剧中篇幅最长的一部, 也是莎士比亚最负盛名的剧本。

全剧共五幕二十场,课文选自第三幕第一场。

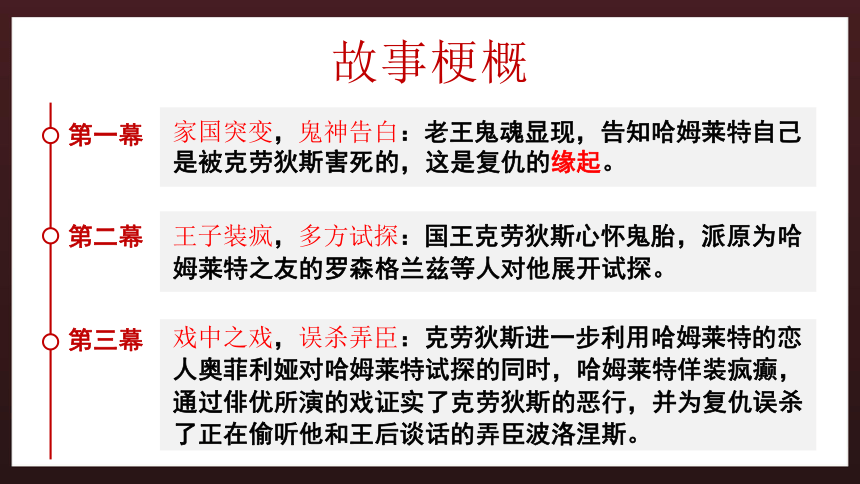

第一幕

家国突变,鬼神告白:老王鬼魂显现,告知哈姆莱特自己是被克劳狄斯害死的,这是复仇的缘起。

第二幕

王子装疯,多方试探:国王克劳狄斯心怀鬼胎,派原为哈姆莱特之友的罗森格兰兹等人对他展开试探。

第三幕

戏中之戏,误杀弄臣:克劳狄斯进一步利用哈姆莱特的恋人奥菲利娅对哈姆莱特试探的同时,哈姆莱特佯装疯癫,通过俳优所演的戏证实了克劳狄斯的恶行,并为复仇误杀了正在偷听他和王后谈话的弄臣波洛涅斯。

故事梗概

第四幕

被迫离国,机智回逃:克劳狄斯为除后患,迫哈姆莱特去英国,欲借英王之手将他杀死,反被哈姆莱特抓住机会,假英王之手杀死了派去监视他的朝臣,返回丹麦。

第五幕

生死决斗,真相大白:奥菲利娅忧伤而死,其兄雷欧提斯与哈姆莱特比剑。哈姆莱特在王后误服毒酒而死、雷欧提斯当众揭露国王害人阴谋死后,将国王杀死,自己也因中毒剑而亡。

欺骗

哈姆莱特

老哈姆莱特

霍拉旭

前夫妻

背叛

兄弟

谋杀

叔侄

复仇

母子

痛恨

羞愧

父子

伸冤

监视

误杀

仇人

暗算

恋人

溺死

挚友

协助

君臣

指使

兄妹

疼爱

父女

逼迫

夫妻

乱伦

奥菲利娅

克劳狄斯

乔特鲁德

雷欧提斯

波洛涅斯

罗森格兰兹

吉尔登斯吞

朋友

紊乱 迷惘 篡夺 乾坤

祈祷 陛下 脂粉 创痛

皮囊 踌躇 鞭挞 轻蔑

横暴 懦夫 熏陶 忏悔

罪孽 嫁奁 诽谤 陨落

盟誓 吮吸 盘踞 延宕

chàn

cuàn

wěn

wǎng

qí

náng

niè

méng

shǔn

lián

nuò

bì

zhī

tà

táo

fěi

jù

chuāng

miè

yǔn

dàng

qián

chóu chú

hèng

夯实基础

预习任务清单:

1.阅读课文,梳理课文结构层次,概括主要故事情节。

2.戏剧冲突是构成戏剧情境的基础,是展现人物性格,反映生活本质,揭示作品主题的重要手段。本文主要是围绕什么冲突展开的?

3.分析剧中冲突展现了剧中人物怎样的形象特点。(克劳狄斯、波洛涅斯、奥菲利娅、哈姆莱特)

4.通读全剧,思考:造成哈姆莱特悲剧的原因是什么?

5.哈姆莱特复仇的悲剧结局有什么意义?

整体感知

1.请同学们阅读课文,梳理课文结构层次,概括主要故事情节。

第一部分:国王听取罗森格兰兹和吉尔登斯吞的“汇报”,心怀鬼胎,指使奥菲利娅进一步试探哈姆莱特是否真正疯癫。

第二部分:哈姆莱特识破试探,故意自言自语,装疯卖傻,令奥菲利娅痛苦万分。

第三部分:国王的疑虑进一步加深,波洛涅斯自告奋勇,提出让王后再次试探哈姆莱特,并谋划把哈姆莱特派去英国。

2.戏剧冲突是构成戏剧情境的基础,是展现人物性格,反映生活本质,揭示作品主题的重要手段。本文主要是围绕什么冲突展开的?

(1)内部冲突:人物自身的内心冲突

(2)外部冲突:与其他人之间的冲突

哈姆莱特 VS 内心精神

哈姆莱特 VS 克劳狄斯

哈姆莱特 VS 奥菲利娅

哈姆莱特 VS 波洛涅斯

3.请同学们以小组为单位,分析剧中冲突展现了剧中人物怎样的形象特点。

“那个乱伦的、奸淫的畜生,他有的是过人的诡诈,天赋的奸恶,凭着他的阴险的手段,诱惑了我的外表上似乎非常贞淑的王后,满足他的无耻的兽欲。啊,哈姆莱特,那是一个多么卑鄙无耻的叛徒!”

——第一幕第五场中老国王鬼魂的评价

克劳狄斯

波洛涅斯

他极具政治眼光及抱负,趋炎附势,奸诈圆滑,迫于对权力的向往和恐惧,最后选择了向邪恶妥协。

奥菲利娅

她美丽、善良,天真、纯洁,但她深处闺阁,又在庸俗的封建朝廷包围之中,自身脆弱、被动,无力反抗世俗,被父兄利用为报复的工具。

哈姆莱特

面对敌人的试探,他佯装疯癫,通过俳优演戏证实克劳狄斯的恶行。他抓住机会,假英王之手杀死了派去监视他的朝臣,返回丹麦。

(1)冷静理智、聪明机智的王子

“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花、时流的明镜、人伦的雅范、举世瞩目的中心。”

(2)高贵优雅、勇敢无畏的王子

父王暴死,母后匆忙改嫁,叔父篡位娶母;宫廷小人得势;好友变成新王的帮凶;恋人做了敌人的工具。这一切使他的人文主义理想化为泡影,产生了精神危机,成了一个“忧郁的王子”。

面对现实,他不知道如何去实现重整乾坤的伟大目标;一直处于决心行动而迟疑不决的矛盾中;常用宿命的思想来解释问题;直到敌人步步紧逼,他才被迫反击。死掉了恋人,失去了好友,最后也只能与敌人同归于尽而已。

(3)优柔寡断、忧郁延宕的王子

在号称新思潮堡垒的德国威登堡大学读书,全面接受了人文主义思想,形成了一整套对待人类、人生、爱情、友谊的人文主义观点。他认为为父复仇不只是为了自己,更是整个社会、国家的问题。他必须肩负起这个重整乾坤的重任。

(4)本质上,一个理想的人文主义者

深入探究

1.请同学们通读全剧,思考:造成哈姆莱特悲剧的原因是什么?

主观原因:哈姆莱特所代表的人文主义思想本身具有局限性(只想依靠个人的力量来完成改造社会的巨大任务),以及他本人在个性上善于思考而不善于行动的弱点,是他导致悲剧的重要原因。

客观原因:哈姆莱特与以克劳狄斯为首的宫廷集团的斗争反映了文艺复兴时期先进人物与社会恶势力之间的斗争,这是萌芽状态的先进力量与强大的恶势力之间的矛盾。敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突”。

2.哈姆莱特复仇的悲剧结局有什么意义?

哈姆莱特的毁灭,向我们揭示了人文主义的时代悲剧。

主观上,哈姆莱特自身具有不可克服的忧郁、犹豫等弱点;客观上,阶级力量对比的悬殊,敌强我弱。因而哈姆莱特的毁灭,不只是个人原因,而是那个时代人文主义者不可超越的历史局限性所导致的。

莎士比亚借哈姆莱特的悲剧,无情地揭露了随着资本主义的发展,当时社会尤其是到了文艺复兴晚期社会的异常混乱和无法遏制的贪欲,疾呼理性和秩序来统治新的世界,如果没有理性和秩序来统治新的世界,那么像哈姆莱特这样的闪烁着人文主义光芒的新生力量,也只能以悲剧告终,这充分表现了作者的人文主义思想情怀。

文本小结

课文节选的这场戏主要表现奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通而产生误解后的冲突,及哈姆莱特内心关于生存还是毁灭问题的矛盾。

一方面作者通过不知内情的奥菲利娅的伤心扼腕,表达了对哈姆莱特的赞美之情。另一方面,又通过哈姆莱特内心的独白,揭示了他内心的矛盾与痛苦。从表面看来,冲突是在一对恋人之间展开的,但表现的却是对人生的思索。

文章塑造了一个内向深沉、有着痛苦与彷徨复杂情感的人文主义思想家的典型人物。通过丹麦王子哈姆莱特替父亲报仇的故事,无情地揭露了以克劳狄斯为代表的专制王朝的罪恶,热情歌颂了哈姆莱特反抗封建暴政的斗争精神,反映了作家人文主义的美好理想与丑恶现实之间的矛盾。

对比鉴赏

鲁迅说“悲剧是将人生的有价值的东西毁灭给人看”。请指出《窦娥冤》《雷雨》《哈姆莱特》三篇戏剧作品中主人公身上“有价值的东西”是什么,梳理他们的人生遭遇、所处的多重冲突,探究“有价值的东西”被毁灭的原因,及作者塑造这些形象的意义。

戏剧人物 人物价值 毁灭原因 形象意义

窦娥

鲁侍萍

哈姆莱特

戏剧人物 人物价值 毁灭原因 形象意义

窦娥

《窦娥冤》

善良的品质

正常的家庭

邪恶的社会

暴虐的官府

作者通过窦娥蒙受的千古奇冤,揭露了元代吏治的腐败、残酷,反映了当时社会的黑暗,歌颂了窦娥的善良心灵和反抗精神。

戏剧人物 人物价值 毁灭原因 形象意义

鲁侍萍

《雷雨》

作者以20世纪20年代的中国社会为背景,通过描写一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭内部的尖锐冲突以及周、鲁两家之间复杂的矛盾纠葛,生动地展现了一个具有典型意义的剥削阶级家庭的罪恶历史,也对旧社会人吃人的现象和资产阶级家庭的腐朽、没落进行了深刻而又细致的揭露。

封建家长制

阶级的压迫

美好的青春

纯真的爱情

家庭的伦常

善良的品性

戏剧人物 人物价值 毁灭原因 形象意义

哈姆莱特

《哈姆莱特》

延宕的性格

混乱的社会

文章塑造了一个内向深沉、有着痛苦与彷徨复杂情感的人文主义思想家的典型人物。

通过丹麦王子哈姆莱特替父亲报仇的故事,无情地揭露了以克劳狄斯为代表的专制王朝的罪恶,热情歌颂了哈姆雷特反抗封建暴政的斗争精神,反映了作家人文主义的美好理想与丑恶现实之间的矛盾。

幸福的家庭

美好的爱情

年轻的生命

窦娥在面对陷害、困顿、生死时选择用善良和生命保护婆婆,在社会的压迫下,她始终保持人格的尊严。

鲁侍萍在面对周朴园的抛弃时最终选择勇敢面对,用自己的努力、勤劳养育儿女,她在命运的捉弄中永远保持生命的本色。

哈姆莱特在面对父亲的死亡,母亲的改嫁时选择勇敢面对,用装疯卖傻来试探,用生命去捍卫自己的理想,他在混乱的社会中始终保持着自己的崇高理想。

生活不可能一帆风顺,我们难免会遭遇困顿、坎坷,希望同学们能从这些悲剧人物中汲取精神力量。当越过坎坷,蓦然回首时,你往往会发现,那些过去了的都已成为人生宝贵的财富,成为你“亲切的怀恋”!

悲剧意义

“任何一位观众只要真正被悲剧人物的行动及其崇高精神所吸引,他一定会沿着悲剧的作品所设置的方向,将自己的思想情绪和道德判断倾注其中。当你在为之哀伤为之悲痛的同时,你的思想感情就会出现一个瞬间超越的感觉,你就会在精神上获得自由,而且是使内在情感和整个精神状态受到净化的审美自由。悲剧审美价值的本质就在于这种超越性。”

——《文学价值导论》

悲剧通过演绎人类生存,直接表现生命存在者的痛苦生存,来引发我们的怜悯和恐惧,从而把悲观、痛苦转化成一种昂扬向上的生命力感。

导入新课

宁愿失去一个印度,也不愿失去一个莎士比亚。——丘吉尔

在西方,每家都必备两本书,一本是《圣经》,另一本是《莎士比亚全集》。一个是宗教的神,一个是艺术的神。

莎士比亚环球剧院

哈姆莱特

学习目标

1.识记莎士比亚及其剧作的有关知识;了解《哈姆莱特》的艺术价值。

2.把握紧张激烈的情节,分析哈姆莱特的性格,提高赏析人物的能力,提高鉴赏戏剧文学作品的能力。

3.通过品味人物语言,探测人物的内心世界,进而探究作品的艺术魅力。

4.认识封建宫廷的罪恶,正确认识复仇的意义,吸收人文主义思想中的精华。

作者简介

威廉·莎士比亚(1564—1616),英国文艺复兴时期戏剧家、诗人,被喻为“人类文学奥林匹克山上的宙斯”。马克思称他为“人类最伟大的戏剧天才”,雨果称他为“戏剧界的神人”,本 琼森称他为“时代的灵魂”。

他跟古希腊三大悲剧家:埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯合称为戏剧史上四大悲剧家。

背景探寻

文艺复兴(Renaissance)是指发生在14世纪到16世纪的欧洲新兴资产阶级发动的反对封建主义和天主教神学统治的思想文化上的运动。

因为它打着复兴古代文化的旗号,所以历史上称它为“文艺复兴”。其实它并不是复兴古代文化,而是创造一种新的文化,对欧洲乃至世界的文化发展影响甚远。

在文艺复兴运动中,资产阶级思想家抨击封建神学的蒙昧主义和禁欲主义,要求以“人”为中心,而不是以“神”为中心来考察一切,提倡“人性”“人道”以及“人权”,主张个性解放和自由,形成人文主义的世界观。

莎士比亚出生在1564年,逝世于1616年,在此期间正是文艺复兴的鼎盛时期。因此,从莎士比亚众多的作品中,我们就可以看出,文艺复兴的巨大影响力。举一个最熟悉不过的例子:时值人到中年的莎士比亚,已不像早期那样沉湎于人文主义的理想给人带来的乐观与浪漫,而表现出对理想与进步背后的隐患的深入思考,社会过渡时期的问题十分突出。

此时的英国,社会矛盾激化,宫廷生活挥霍浪费,社会动乱不堪,王室与资产阶级的矛盾越来越尖锐。《哈姆莱特》正是他对充满隐患和混乱社会的一种审美观照。莎士比亚借哈姆莱特之口,无情地揭露了当时社会的异常混乱和无法遏制的贪欲。

作品简介

《哈姆莱特》别名《王子复仇记》,是莎士比亚所有戏剧中篇幅最长的一部, 也是莎士比亚最负盛名的剧本。

全剧共五幕二十场,课文选自第三幕第一场。

第一幕

家国突变,鬼神告白:老王鬼魂显现,告知哈姆莱特自己是被克劳狄斯害死的,这是复仇的缘起。

第二幕

王子装疯,多方试探:国王克劳狄斯心怀鬼胎,派原为哈姆莱特之友的罗森格兰兹等人对他展开试探。

第三幕

戏中之戏,误杀弄臣:克劳狄斯进一步利用哈姆莱特的恋人奥菲利娅对哈姆莱特试探的同时,哈姆莱特佯装疯癫,通过俳优所演的戏证实了克劳狄斯的恶行,并为复仇误杀了正在偷听他和王后谈话的弄臣波洛涅斯。

故事梗概

第四幕

被迫离国,机智回逃:克劳狄斯为除后患,迫哈姆莱特去英国,欲借英王之手将他杀死,反被哈姆莱特抓住机会,假英王之手杀死了派去监视他的朝臣,返回丹麦。

第五幕

生死决斗,真相大白:奥菲利娅忧伤而死,其兄雷欧提斯与哈姆莱特比剑。哈姆莱特在王后误服毒酒而死、雷欧提斯当众揭露国王害人阴谋死后,将国王杀死,自己也因中毒剑而亡。

欺骗

哈姆莱特

老哈姆莱特

霍拉旭

前夫妻

背叛

兄弟

谋杀

叔侄

复仇

母子

痛恨

羞愧

父子

伸冤

监视

误杀

仇人

暗算

恋人

溺死

挚友

协助

君臣

指使

兄妹

疼爱

父女

逼迫

夫妻

乱伦

奥菲利娅

克劳狄斯

乔特鲁德

雷欧提斯

波洛涅斯

罗森格兰兹

吉尔登斯吞

朋友

紊乱 迷惘 篡夺 乾坤

祈祷 陛下 脂粉 创痛

皮囊 踌躇 鞭挞 轻蔑

横暴 懦夫 熏陶 忏悔

罪孽 嫁奁 诽谤 陨落

盟誓 吮吸 盘踞 延宕

chàn

cuàn

wěn

wǎng

qí

náng

niè

méng

shǔn

lián

nuò

bì

zhī

tà

táo

fěi

jù

chuāng

miè

yǔn

dàng

qián

chóu chú

hèng

夯实基础

预习任务清单:

1.阅读课文,梳理课文结构层次,概括主要故事情节。

2.戏剧冲突是构成戏剧情境的基础,是展现人物性格,反映生活本质,揭示作品主题的重要手段。本文主要是围绕什么冲突展开的?

3.分析剧中冲突展现了剧中人物怎样的形象特点。(克劳狄斯、波洛涅斯、奥菲利娅、哈姆莱特)

4.通读全剧,思考:造成哈姆莱特悲剧的原因是什么?

5.哈姆莱特复仇的悲剧结局有什么意义?

整体感知

1.请同学们阅读课文,梳理课文结构层次,概括主要故事情节。

第一部分:国王听取罗森格兰兹和吉尔登斯吞的“汇报”,心怀鬼胎,指使奥菲利娅进一步试探哈姆莱特是否真正疯癫。

第二部分:哈姆莱特识破试探,故意自言自语,装疯卖傻,令奥菲利娅痛苦万分。

第三部分:国王的疑虑进一步加深,波洛涅斯自告奋勇,提出让王后再次试探哈姆莱特,并谋划把哈姆莱特派去英国。

2.戏剧冲突是构成戏剧情境的基础,是展现人物性格,反映生活本质,揭示作品主题的重要手段。本文主要是围绕什么冲突展开的?

(1)内部冲突:人物自身的内心冲突

(2)外部冲突:与其他人之间的冲突

哈姆莱特 VS 内心精神

哈姆莱特 VS 克劳狄斯

哈姆莱特 VS 奥菲利娅

哈姆莱特 VS 波洛涅斯

3.请同学们以小组为单位,分析剧中冲突展现了剧中人物怎样的形象特点。

“那个乱伦的、奸淫的畜生,他有的是过人的诡诈,天赋的奸恶,凭着他的阴险的手段,诱惑了我的外表上似乎非常贞淑的王后,满足他的无耻的兽欲。啊,哈姆莱特,那是一个多么卑鄙无耻的叛徒!”

——第一幕第五场中老国王鬼魂的评价

克劳狄斯

波洛涅斯

他极具政治眼光及抱负,趋炎附势,奸诈圆滑,迫于对权力的向往和恐惧,最后选择了向邪恶妥协。

奥菲利娅

她美丽、善良,天真、纯洁,但她深处闺阁,又在庸俗的封建朝廷包围之中,自身脆弱、被动,无力反抗世俗,被父兄利用为报复的工具。

哈姆莱特

面对敌人的试探,他佯装疯癫,通过俳优演戏证实克劳狄斯的恶行。他抓住机会,假英王之手杀死了派去监视他的朝臣,返回丹麦。

(1)冷静理智、聪明机智的王子

“朝臣的眼睛、学者的辩舌、军人的利剑、国家所瞩望的一朵娇花、时流的明镜、人伦的雅范、举世瞩目的中心。”

(2)高贵优雅、勇敢无畏的王子

父王暴死,母后匆忙改嫁,叔父篡位娶母;宫廷小人得势;好友变成新王的帮凶;恋人做了敌人的工具。这一切使他的人文主义理想化为泡影,产生了精神危机,成了一个“忧郁的王子”。

面对现实,他不知道如何去实现重整乾坤的伟大目标;一直处于决心行动而迟疑不决的矛盾中;常用宿命的思想来解释问题;直到敌人步步紧逼,他才被迫反击。死掉了恋人,失去了好友,最后也只能与敌人同归于尽而已。

(3)优柔寡断、忧郁延宕的王子

在号称新思潮堡垒的德国威登堡大学读书,全面接受了人文主义思想,形成了一整套对待人类、人生、爱情、友谊的人文主义观点。他认为为父复仇不只是为了自己,更是整个社会、国家的问题。他必须肩负起这个重整乾坤的重任。

(4)本质上,一个理想的人文主义者

深入探究

1.请同学们通读全剧,思考:造成哈姆莱特悲剧的原因是什么?

主观原因:哈姆莱特所代表的人文主义思想本身具有局限性(只想依靠个人的力量来完成改造社会的巨大任务),以及他本人在个性上善于思考而不善于行动的弱点,是他导致悲剧的重要原因。

客观原因:哈姆莱特与以克劳狄斯为首的宫廷集团的斗争反映了文艺复兴时期先进人物与社会恶势力之间的斗争,这是萌芽状态的先进力量与强大的恶势力之间的矛盾。敌我力量的对比还过于悬殊,这就造成了“历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突”。

2.哈姆莱特复仇的悲剧结局有什么意义?

哈姆莱特的毁灭,向我们揭示了人文主义的时代悲剧。

主观上,哈姆莱特自身具有不可克服的忧郁、犹豫等弱点;客观上,阶级力量对比的悬殊,敌强我弱。因而哈姆莱特的毁灭,不只是个人原因,而是那个时代人文主义者不可超越的历史局限性所导致的。

莎士比亚借哈姆莱特的悲剧,无情地揭露了随着资本主义的发展,当时社会尤其是到了文艺复兴晚期社会的异常混乱和无法遏制的贪欲,疾呼理性和秩序来统治新的世界,如果没有理性和秩序来统治新的世界,那么像哈姆莱特这样的闪烁着人文主义光芒的新生力量,也只能以悲剧告终,这充分表现了作者的人文主义思想情怀。

文本小结

课文节选的这场戏主要表现奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通而产生误解后的冲突,及哈姆莱特内心关于生存还是毁灭问题的矛盾。

一方面作者通过不知内情的奥菲利娅的伤心扼腕,表达了对哈姆莱特的赞美之情。另一方面,又通过哈姆莱特内心的独白,揭示了他内心的矛盾与痛苦。从表面看来,冲突是在一对恋人之间展开的,但表现的却是对人生的思索。

文章塑造了一个内向深沉、有着痛苦与彷徨复杂情感的人文主义思想家的典型人物。通过丹麦王子哈姆莱特替父亲报仇的故事,无情地揭露了以克劳狄斯为代表的专制王朝的罪恶,热情歌颂了哈姆莱特反抗封建暴政的斗争精神,反映了作家人文主义的美好理想与丑恶现实之间的矛盾。

对比鉴赏

鲁迅说“悲剧是将人生的有价值的东西毁灭给人看”。请指出《窦娥冤》《雷雨》《哈姆莱特》三篇戏剧作品中主人公身上“有价值的东西”是什么,梳理他们的人生遭遇、所处的多重冲突,探究“有价值的东西”被毁灭的原因,及作者塑造这些形象的意义。

戏剧人物 人物价值 毁灭原因 形象意义

窦娥

鲁侍萍

哈姆莱特

戏剧人物 人物价值 毁灭原因 形象意义

窦娥

《窦娥冤》

善良的品质

正常的家庭

邪恶的社会

暴虐的官府

作者通过窦娥蒙受的千古奇冤,揭露了元代吏治的腐败、残酷,反映了当时社会的黑暗,歌颂了窦娥的善良心灵和反抗精神。

戏剧人物 人物价值 毁灭原因 形象意义

鲁侍萍

《雷雨》

作者以20世纪20年代的中国社会为背景,通过描写一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭内部的尖锐冲突以及周、鲁两家之间复杂的矛盾纠葛,生动地展现了一个具有典型意义的剥削阶级家庭的罪恶历史,也对旧社会人吃人的现象和资产阶级家庭的腐朽、没落进行了深刻而又细致的揭露。

封建家长制

阶级的压迫

美好的青春

纯真的爱情

家庭的伦常

善良的品性

戏剧人物 人物价值 毁灭原因 形象意义

哈姆莱特

《哈姆莱特》

延宕的性格

混乱的社会

文章塑造了一个内向深沉、有着痛苦与彷徨复杂情感的人文主义思想家的典型人物。

通过丹麦王子哈姆莱特替父亲报仇的故事,无情地揭露了以克劳狄斯为代表的专制王朝的罪恶,热情歌颂了哈姆雷特反抗封建暴政的斗争精神,反映了作家人文主义的美好理想与丑恶现实之间的矛盾。

幸福的家庭

美好的爱情

年轻的生命

窦娥在面对陷害、困顿、生死时选择用善良和生命保护婆婆,在社会的压迫下,她始终保持人格的尊严。

鲁侍萍在面对周朴园的抛弃时最终选择勇敢面对,用自己的努力、勤劳养育儿女,她在命运的捉弄中永远保持生命的本色。

哈姆莱特在面对父亲的死亡,母亲的改嫁时选择勇敢面对,用装疯卖傻来试探,用生命去捍卫自己的理想,他在混乱的社会中始终保持着自己的崇高理想。

生活不可能一帆风顺,我们难免会遭遇困顿、坎坷,希望同学们能从这些悲剧人物中汲取精神力量。当越过坎坷,蓦然回首时,你往往会发现,那些过去了的都已成为人生宝贵的财富,成为你“亲切的怀恋”!

悲剧意义

“任何一位观众只要真正被悲剧人物的行动及其崇高精神所吸引,他一定会沿着悲剧的作品所设置的方向,将自己的思想情绪和道德判断倾注其中。当你在为之哀伤为之悲痛的同时,你的思想感情就会出现一个瞬间超越的感觉,你就会在精神上获得自由,而且是使内在情感和整个精神状态受到净化的审美自由。悲剧审美价值的本质就在于这种超越性。”

——《文学价值导论》

悲剧通过演绎人类生存,直接表现生命存在者的痛苦生存,来引发我们的怜悯和恐惧,从而把悲观、痛苦转化成一种昂扬向上的生命力感。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])