山西省太原市杏花岭区2023-2024学年高一上学期1月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山西省太原市杏花岭区2023-2024学年高一上学期1月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 180.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-22 01:10:05 | ||

图片预览

文档简介

本卷由系统自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考。

绝密★启用前

杏花岭区2023-2024学年度高中历史1月月考卷

考试时间:60分钟

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

一、单选题(60分)

1.鸦片战争后,清朝统治者视《南京条约》为“万年和约”,重新沉睡于传统的美梦中,直到第二次鸦片战争再次遭到西方列强的沉重打击,开始意识到中国的落后。这表明鸦片战争( )

A.惊醒中国人向西方学习

B.未能对清廷造成实质性的震动

C.使中国开始沦为半殖民地

D.是第二次鸦片战争爆发的根源

2.下面是两位当代美国历史学家关于鸦片战争的论断,下面两种观点( )

费正清在《伟大的中国革命》中指出,鸦片战争……根本问题在于愿不愿意和英国建立平等国家关系的问题。

张馨保在《林钦差与鸦片战争》中指出,当两种各有其特殊体制、风格和价值观念的成熟的文化相接触时,必然会发生某种冲突(指鸦片战争)。

A.都是对历史事实的歪曲,目的是为殖民侵略者辩护

B.都没有揭示战争的实质

C.在对“根本问题”的认识上,前者的解释相对合理

D.两者都认为清政府的闭关自守政策导致了鸦片战争爆发

3.某学者曾说:“他的思想中有着发展资本主义经济的微弱呼声,有过倾慕资产阶级政体的闪光,然而他却跳不出封建忠君思想的窠臼,可悲地扮演了为封建社会炼石补天的角色。”这位学者评价的是 ( )

A.魏源 B.曾国藩 C.郑观应 D.康有为

4.由下表可知,该学者( )

某学者研究洋务派军事企业的信息

江南制造总局 1867至1905年,自造各种机器692座,各种工具11万件

福建船政局 1883 至1895年,共自造机器66座。1872年制成拉轧机后船所用的铁梁等均能自造

天津机器局 “仿造康邦汽机,所省煤斤甚巨”

A.注意发掘与两次工业革命的关系 B.认为其摆脱了对外国人才的依赖

C.比较关注企业的生产效益 D.关注到企业自主自强的民族意识

5.日本明治维新时期,积极开展“修约运动”,废除幕府时期和西方签订的不平等条约,最终实现了与西方的平起平坐。而洋务运动时期的清政府却没有提出修约和废约的要求,抱定的目标依然是“以夷制夷”。这反映当时清朝统治者( )

A.已经沦为洋人的朝廷 B.缺乏世界的观点看变化

C.依然坚持闭关锁国政策 D.对资本主义列强抱有幻想

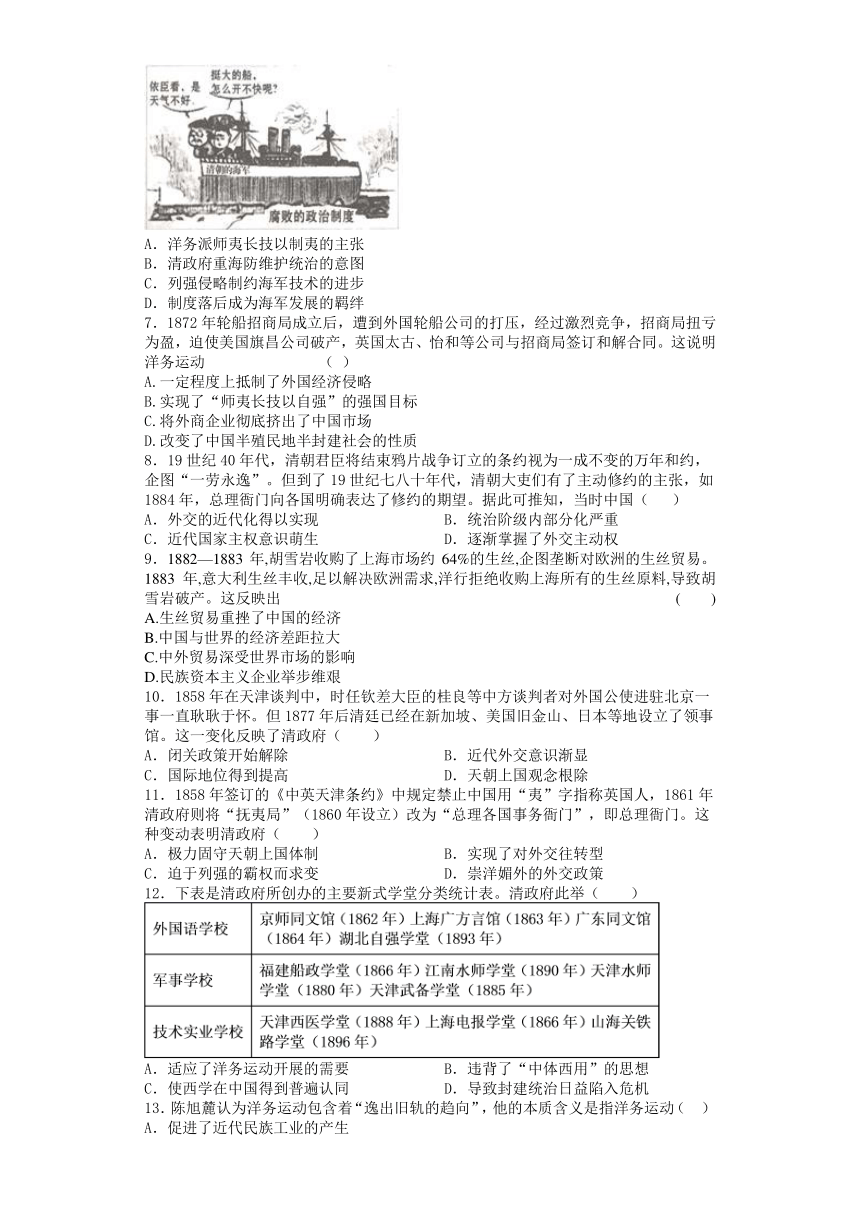

6.如图是洋务运动时期的一幅漫画。该漫画反映了( )

A.洋务派师夷长技以制夷的主张

B.清政府重海防维护统治的意图

C.列强侵略制约海军技术的进步

D.制度落后成为海军发展的羁绊

7.1872年轮船招商局成立后,遭到外国轮船公司的打压,经过激烈竞争,招商局扭亏为盈,迫使美国旗昌公司破产,英国太古、怡和等公司与招商局签订和解合同。这说明洋务运动 ( )

A.一定程度上抵制了外国经济侵略

B.实现了“师夷长技以自强”的强国目标

C.将外商企业彻底挤出了中国市场

D.改变了中国半殖民地半封建社会的性质

8.19世纪40年代,清朝君臣将结束鸦片战争订立的条约视为一成不变的万年和约,企图“一劳永逸”。但到了19世纪七八十年代,清朝大吏们有了主动修约的主张,如1884年,总理衙门向各国明确表达了修约的期望。据此可推知,当时中国( )

A.外交的近代化得以实现 B.统治阶级内部分化严重

C.近代国家主权意识萌生 D.逐渐掌握了外交主动权

9.1882—1883年,胡雪岩收购了上海市场约64%的生丝,企图垄断对欧洲的生丝贸易。1883年,意大利生丝丰收,足以解决欧洲需求,洋行拒绝收购上海所有的生丝原料,导致胡雪岩破产。这反映出 ( )

A.生丝贸易重挫了中国的经济

B.中国与世界的经济差距拉大

C.中外贸易深受世界市场的影响

D.民族资本主义企业举步维艰

10.1858年在天津谈判中,时任钦差大臣的桂良等中方谈判者对外国公使进驻北京一事一直耿耿于怀。但1877年后清廷已经在新加坡、美国旧金山、日本等地设立了领事馆。这一变化反映了清政府( )

A.闭关政策开始解除 B.近代外交意识渐显

C.国际地位得到提高 D.天朝上国观念根除

11.1858年签订的《中英天津条约》中规定禁止中国用“夷”字指称英国人,1861年清政府则将“抚夷局”(1860年设立)改为“总理各国事务衙门”,即总理衙门。这种变动表明清政府( )

A.极力固守天朝上国体制 B.实现了对外交往转型

C.迫于列强的霸权而求变 D.崇洋媚外的外交政策

12.下表是清政府所创办的主要新式学堂分类统计表。清政府此举( )

A.适应了洋务运动开展的需要 B.违背了“中体西用”的思想

C.使西学在中国得到普遍认同 D.导致封建统治日益陷入危机

13.陈旭麓认为洋务运动包含着“逸出旧轨的趋向”,他的本质含义是指洋务运动( )

A.促进了近代民族工业的产生

B.导致自然经济开始走向解体

C.催生了买办和买办化的商人

D.引起了商业和金融业的变化

14.咸丰皇帝亲自批准的《天津条约》明确规定西方公使可以常驻北京。但不久,他就借上海关税谈判之机,以全免关税和开放鸦片自由贸易为条件,将取消公使驻京等条款作为“第一要事”。这主要说明( )

A.清政府极力维护国家主权

B.清政府不认真履行条约

C.统治者天朝上国思想严重

D.清政府接受了自由贸易的主张

15.开平煤矿正式投产时,土煤在国内从一个通商口岸装船到另一个通商口岸卸货,须缴纳出口税和复进口税,每吨税金达1两以上,比洋煤进口税多20余倍。李鸿章奏准开平所产之煤出口税每吨减1钱。这一举措

A.保证了煤矿业稳健发展 B.加强了对开平煤矿的管理

C.摆脱了列强对煤矿业的控制 D.增强了洋务派兴办矿业的信心

第II卷(非选择题)

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。(24分)

材料一

在太平天国之后,湘军和淮军的官佐因功而擢升至重要职位,从前由满人占据的重要督抚位置,现在落入了汉人之手……即使是在朝廷最核心的机构军机处中,也有越来越多的汉人任职,直至最后他们的人数超过了满人。总之,政府的权力从满人转向了汉人。在清代早期和中期,政府高度集权化,朝廷决定各省的政策;而在太平天国之后,中央政府发现有必要与外省大员磋商国是,听取他们的意见。北京的衙门时常征求地方官员的观点,以争取他们支持自己的立场,势力强大的巡抚和总督时时会摆脱中央政府而自行其是。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料二

1900年6月,清政府向十一国宣战后,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞、两广总督李鸿章和闽淅总督许应骑等和各参战国达成《东南保护约款》,规定上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各省督抚保护,称“东南互保”。该事件是清末各地官方实力派汉族人物首次公然聚众反抗满人朝廷。

——摘编自李鹏军《东南互保新探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括太平天国运动后清朝传统政治和权力结构的变化。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析“东南互保”事件的影响。(12分)

17.近代中国面临“数千年未有之大变局”。阅读材料,回答问题。(16分)

材料一 传统文化认为“中国”是“天朝上国”,周围各国如“夷”,即未开化的野人,必须向中国臣服。资本主义列强刚刚闯进中国时,中国沿用了“夷”的称呼,如“英夷”“法夷”等。推而广之,凡是和外国事务有关的交涉,也统统称为“夷务”。19世纪60年代起,“天朝”与“夷”的对称变为“中国”与“西洋各国”“泰西各国”的对称,“夷务”也就演变为“洋务”。

材料二 如表反映了鸦片战争前后,清政府在对外交往中,“天朝”和“中国”词语的使用频率变化。

年代 “天朝”使用频率 “中国”使用频率

道光最初10年 50余次 不满10次

道光十六年(1836年 四月至十七年四月 6次 5次

道光十八年一月至五月 6次 14次

咸丰 《筹办夷务始末》前五卷约5次 逐渐取代天朝

光绪 几乎不用

根据材料一、二并结合所学知识,对清政府在对外交往中内外称呼词语的变化进行评述。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

参考答案

客观题(每题4分,共60分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 B B A D B D A C C B C A A C D

主观题(共40分)

16.(1)变化:政府的权力逐渐从满人转向汉人;湘淮系官僚集团崛起;中央权力下移。(12分,每点4分)

(2)影响:一定程度上使东南地区免受战争的冲击;动摇了清政府统治的根基;表明中央权威的式微与地方势力的扩张;不利于义和团运动的发展。(12分,每点4分,答出其中3点即可)

17.(16分)

阐释:应结合史实,主要包括以下角度:①称呼词语的变化:对西方的称谓由“夷”逐渐变为“洋”,天朝”称谓逐渐被“中国”取代,“中国”成为对外的主要称呼。②称呼词语的变化原因:近代中国一系列对外战争失败,民族危机加深,民族自尊心严重受挫。在与外国打交道的过程中,对西方思想文化、政治制度等认识逐渐加深。维护国家利益的要求。③称呼词语的变化反映的实质问题:清政府逐渐抛弃传统的的天朝上国意识,并逐渐形成近代国家平等的世界意识和对等的对外交往理念,由傲慢自大轻视西方到正视学习西方。

(若从其他角度论述,合理即可)

表述:层次三:表述成文,论证充分,思路清晰,逻辑严密。(12-16)

层次二:能表述成文,论证较充分,思路较清晰。(6-12)

层次一:仅罗列要点,思路不清。(0-6)

【详解】

本题为开放性试题,解答本题要注意审清题目,首先根据材料首先指出清政府在对外交往中内外称呼词语的变化,根据材料写出变化为:对西方的称谓由“夷”逐渐变为“洋”,天朝”称谓逐渐被“中国”取代,“中国”成为对外的主要称呼。然后根据所学知识,首先,可以分析对西方的称呼的变化的原因,主要从对外战争下民族危机的加深、民族自尊心受到打击、对西方认识的不断深入、对国家利益的维护等角度思考;其次,可以分析这种称呼变化的实质,从清政府的外交观念从天朝上国到平等的近代外交的转变等角度来进行分析即可。

答案第1页,总2页

绝密★启用前

杏花岭区2023-2024学年度高中历史1月月考卷

考试时间:60分钟

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

一、单选题(60分)

1.鸦片战争后,清朝统治者视《南京条约》为“万年和约”,重新沉睡于传统的美梦中,直到第二次鸦片战争再次遭到西方列强的沉重打击,开始意识到中国的落后。这表明鸦片战争( )

A.惊醒中国人向西方学习

B.未能对清廷造成实质性的震动

C.使中国开始沦为半殖民地

D.是第二次鸦片战争爆发的根源

2.下面是两位当代美国历史学家关于鸦片战争的论断,下面两种观点( )

费正清在《伟大的中国革命》中指出,鸦片战争……根本问题在于愿不愿意和英国建立平等国家关系的问题。

张馨保在《林钦差与鸦片战争》中指出,当两种各有其特殊体制、风格和价值观念的成熟的文化相接触时,必然会发生某种冲突(指鸦片战争)。

A.都是对历史事实的歪曲,目的是为殖民侵略者辩护

B.都没有揭示战争的实质

C.在对“根本问题”的认识上,前者的解释相对合理

D.两者都认为清政府的闭关自守政策导致了鸦片战争爆发

3.某学者曾说:“他的思想中有着发展资本主义经济的微弱呼声,有过倾慕资产阶级政体的闪光,然而他却跳不出封建忠君思想的窠臼,可悲地扮演了为封建社会炼石补天的角色。”这位学者评价的是 ( )

A.魏源 B.曾国藩 C.郑观应 D.康有为

4.由下表可知,该学者( )

某学者研究洋务派军事企业的信息

江南制造总局 1867至1905年,自造各种机器692座,各种工具11万件

福建船政局 1883 至1895年,共自造机器66座。1872年制成拉轧机后船所用的铁梁等均能自造

天津机器局 “仿造康邦汽机,所省煤斤甚巨”

A.注意发掘与两次工业革命的关系 B.认为其摆脱了对外国人才的依赖

C.比较关注企业的生产效益 D.关注到企业自主自强的民族意识

5.日本明治维新时期,积极开展“修约运动”,废除幕府时期和西方签订的不平等条约,最终实现了与西方的平起平坐。而洋务运动时期的清政府却没有提出修约和废约的要求,抱定的目标依然是“以夷制夷”。这反映当时清朝统治者( )

A.已经沦为洋人的朝廷 B.缺乏世界的观点看变化

C.依然坚持闭关锁国政策 D.对资本主义列强抱有幻想

6.如图是洋务运动时期的一幅漫画。该漫画反映了( )

A.洋务派师夷长技以制夷的主张

B.清政府重海防维护统治的意图

C.列强侵略制约海军技术的进步

D.制度落后成为海军发展的羁绊

7.1872年轮船招商局成立后,遭到外国轮船公司的打压,经过激烈竞争,招商局扭亏为盈,迫使美国旗昌公司破产,英国太古、怡和等公司与招商局签订和解合同。这说明洋务运动 ( )

A.一定程度上抵制了外国经济侵略

B.实现了“师夷长技以自强”的强国目标

C.将外商企业彻底挤出了中国市场

D.改变了中国半殖民地半封建社会的性质

8.19世纪40年代,清朝君臣将结束鸦片战争订立的条约视为一成不变的万年和约,企图“一劳永逸”。但到了19世纪七八十年代,清朝大吏们有了主动修约的主张,如1884年,总理衙门向各国明确表达了修约的期望。据此可推知,当时中国( )

A.外交的近代化得以实现 B.统治阶级内部分化严重

C.近代国家主权意识萌生 D.逐渐掌握了外交主动权

9.1882—1883年,胡雪岩收购了上海市场约64%的生丝,企图垄断对欧洲的生丝贸易。1883年,意大利生丝丰收,足以解决欧洲需求,洋行拒绝收购上海所有的生丝原料,导致胡雪岩破产。这反映出 ( )

A.生丝贸易重挫了中国的经济

B.中国与世界的经济差距拉大

C.中外贸易深受世界市场的影响

D.民族资本主义企业举步维艰

10.1858年在天津谈判中,时任钦差大臣的桂良等中方谈判者对外国公使进驻北京一事一直耿耿于怀。但1877年后清廷已经在新加坡、美国旧金山、日本等地设立了领事馆。这一变化反映了清政府( )

A.闭关政策开始解除 B.近代外交意识渐显

C.国际地位得到提高 D.天朝上国观念根除

11.1858年签订的《中英天津条约》中规定禁止中国用“夷”字指称英国人,1861年清政府则将“抚夷局”(1860年设立)改为“总理各国事务衙门”,即总理衙门。这种变动表明清政府( )

A.极力固守天朝上国体制 B.实现了对外交往转型

C.迫于列强的霸权而求变 D.崇洋媚外的外交政策

12.下表是清政府所创办的主要新式学堂分类统计表。清政府此举( )

A.适应了洋务运动开展的需要 B.违背了“中体西用”的思想

C.使西学在中国得到普遍认同 D.导致封建统治日益陷入危机

13.陈旭麓认为洋务运动包含着“逸出旧轨的趋向”,他的本质含义是指洋务运动( )

A.促进了近代民族工业的产生

B.导致自然经济开始走向解体

C.催生了买办和买办化的商人

D.引起了商业和金融业的变化

14.咸丰皇帝亲自批准的《天津条约》明确规定西方公使可以常驻北京。但不久,他就借上海关税谈判之机,以全免关税和开放鸦片自由贸易为条件,将取消公使驻京等条款作为“第一要事”。这主要说明( )

A.清政府极力维护国家主权

B.清政府不认真履行条约

C.统治者天朝上国思想严重

D.清政府接受了自由贸易的主张

15.开平煤矿正式投产时,土煤在国内从一个通商口岸装船到另一个通商口岸卸货,须缴纳出口税和复进口税,每吨税金达1两以上,比洋煤进口税多20余倍。李鸿章奏准开平所产之煤出口税每吨减1钱。这一举措

A.保证了煤矿业稳健发展 B.加强了对开平煤矿的管理

C.摆脱了列强对煤矿业的控制 D.增强了洋务派兴办矿业的信心

第II卷(非选择题)

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。(24分)

材料一

在太平天国之后,湘军和淮军的官佐因功而擢升至重要职位,从前由满人占据的重要督抚位置,现在落入了汉人之手……即使是在朝廷最核心的机构军机处中,也有越来越多的汉人任职,直至最后他们的人数超过了满人。总之,政府的权力从满人转向了汉人。在清代早期和中期,政府高度集权化,朝廷决定各省的政策;而在太平天国之后,中央政府发现有必要与外省大员磋商国是,听取他们的意见。北京的衙门时常征求地方官员的观点,以争取他们支持自己的立场,势力强大的巡抚和总督时时会摆脱中央政府而自行其是。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料二

1900年6月,清政府向十一国宣战后,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞、两广总督李鸿章和闽淅总督许应骑等和各参战国达成《东南保护约款》,规定上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各省督抚保护,称“东南互保”。该事件是清末各地官方实力派汉族人物首次公然聚众反抗满人朝廷。

——摘编自李鹏军《东南互保新探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括太平天国运动后清朝传统政治和权力结构的变化。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析“东南互保”事件的影响。(12分)

17.近代中国面临“数千年未有之大变局”。阅读材料,回答问题。(16分)

材料一 传统文化认为“中国”是“天朝上国”,周围各国如“夷”,即未开化的野人,必须向中国臣服。资本主义列强刚刚闯进中国时,中国沿用了“夷”的称呼,如“英夷”“法夷”等。推而广之,凡是和外国事务有关的交涉,也统统称为“夷务”。19世纪60年代起,“天朝”与“夷”的对称变为“中国”与“西洋各国”“泰西各国”的对称,“夷务”也就演变为“洋务”。

材料二 如表反映了鸦片战争前后,清政府在对外交往中,“天朝”和“中国”词语的使用频率变化。

年代 “天朝”使用频率 “中国”使用频率

道光最初10年 50余次 不满10次

道光十六年(1836年 四月至十七年四月 6次 5次

道光十八年一月至五月 6次 14次

咸丰 《筹办夷务始末》前五卷约5次 逐渐取代天朝

光绪 几乎不用

根据材料一、二并结合所学知识,对清政府在对外交往中内外称呼词语的变化进行评述。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

参考答案

客观题(每题4分,共60分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 B B A D B D A C C B C A A C D

主观题(共40分)

16.(1)变化:政府的权力逐渐从满人转向汉人;湘淮系官僚集团崛起;中央权力下移。(12分,每点4分)

(2)影响:一定程度上使东南地区免受战争的冲击;动摇了清政府统治的根基;表明中央权威的式微与地方势力的扩张;不利于义和团运动的发展。(12分,每点4分,答出其中3点即可)

17.(16分)

阐释:应结合史实,主要包括以下角度:①称呼词语的变化:对西方的称谓由“夷”逐渐变为“洋”,天朝”称谓逐渐被“中国”取代,“中国”成为对外的主要称呼。②称呼词语的变化原因:近代中国一系列对外战争失败,民族危机加深,民族自尊心严重受挫。在与外国打交道的过程中,对西方思想文化、政治制度等认识逐渐加深。维护国家利益的要求。③称呼词语的变化反映的实质问题:清政府逐渐抛弃传统的的天朝上国意识,并逐渐形成近代国家平等的世界意识和对等的对外交往理念,由傲慢自大轻视西方到正视学习西方。

(若从其他角度论述,合理即可)

表述:层次三:表述成文,论证充分,思路清晰,逻辑严密。(12-16)

层次二:能表述成文,论证较充分,思路较清晰。(6-12)

层次一:仅罗列要点,思路不清。(0-6)

【详解】

本题为开放性试题,解答本题要注意审清题目,首先根据材料首先指出清政府在对外交往中内外称呼词语的变化,根据材料写出变化为:对西方的称谓由“夷”逐渐变为“洋”,天朝”称谓逐渐被“中国”取代,“中国”成为对外的主要称呼。然后根据所学知识,首先,可以分析对西方的称呼的变化的原因,主要从对外战争下民族危机的加深、民族自尊心受到打击、对西方认识的不断深入、对国家利益的维护等角度思考;其次,可以分析这种称呼变化的实质,从清政府的外交观念从天朝上国到平等的近代外交的转变等角度来进行分析即可。

答案第1页,总2页

同课章节目录