《流浪人,你若到斯巴……》(31张ppt)

文档属性

| 名称 | 《流浪人,你若到斯巴……》(31张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 770.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-07-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。文本6 流浪人,你若到斯巴……1、1917年出生科隆一个雕刻家家庭;

2、艰难的童年和青年时期

3、二战爆发,征兵入伍,历时6年,后被俘入战俘营;4、创作受“废墟文学”先驱博尔歇特影响;

5、1972年获诺贝尔文学奖;

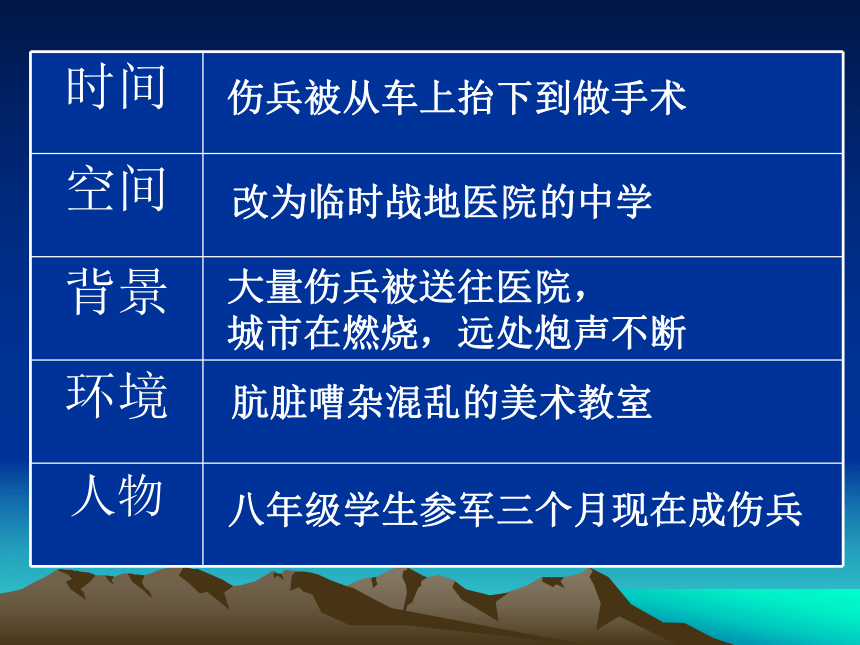

6、1985年去世,举国哀悼,总统抬棺。伤兵被从车上抬下到做手术改为临时战地医院的中学大量伤兵被送往医院,

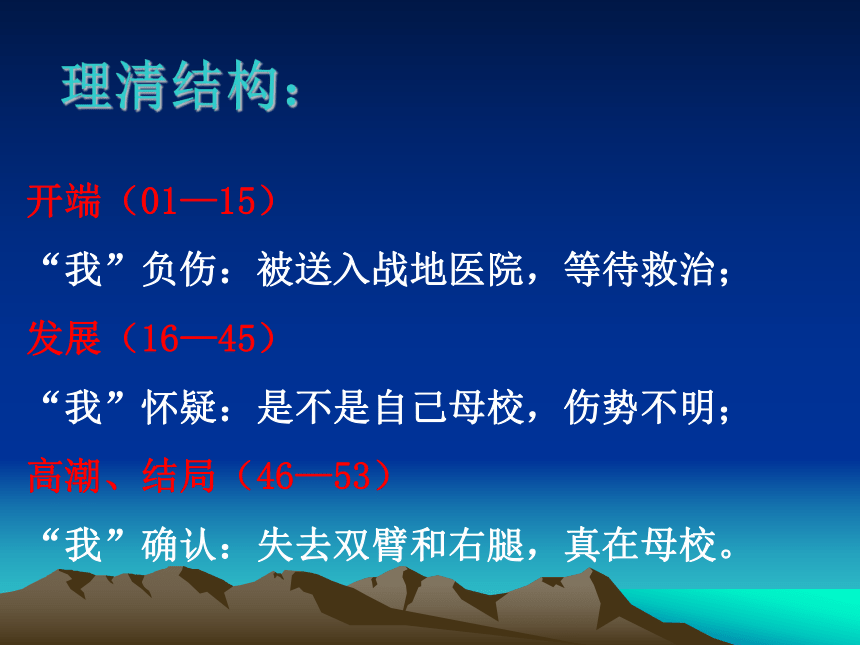

城市在燃烧,远处炮声不断肮脏嘈杂混乱的美术教室八年级学生参军三个月现在成伤兵开端(01—15)

“我”负伤:被送入战地医院,等待救治;

发展(16—45)

“我”怀疑:是不是自己母校,伤势不明;

高潮、结局(46—53)

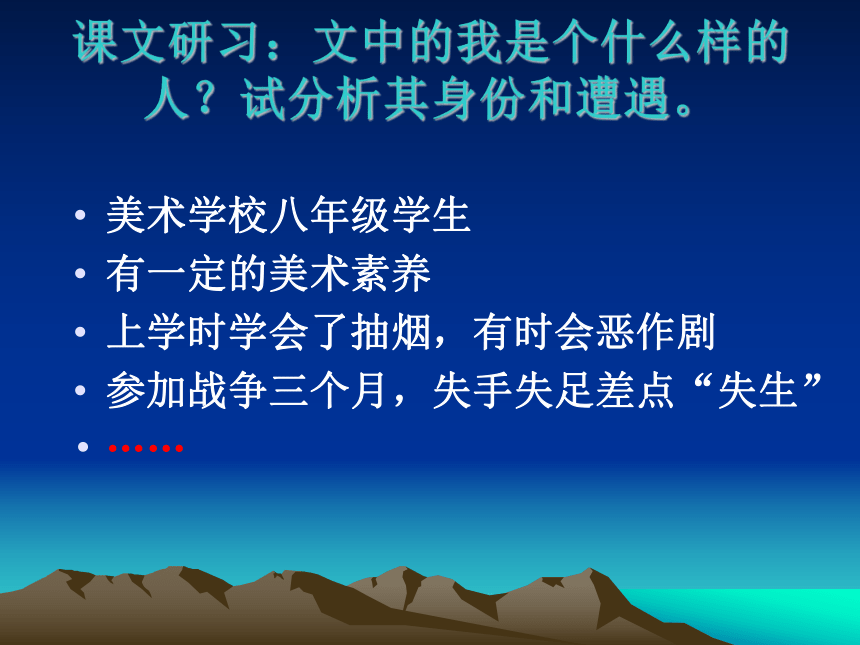

“我”确认:失去双臂和右腿,真在母校。理清结构:课文研习:文中的我是个什么样的人?试分析其身份和遭遇。美术学校八年级学生

有一定的美术素养

上学时学会了抽烟,有时会恶作剧

参加战争三个月,失手失足差点“失生”

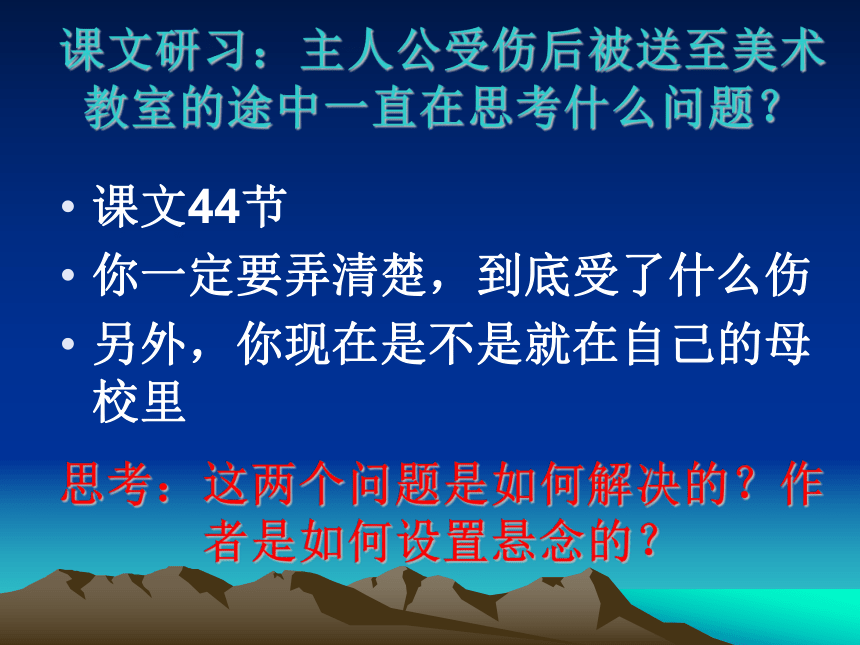

……小说中的“我”经历了这场战争,并且“失足”、“失手”,几乎“失命”。 那么,“我”对自己参加的战争是如何认识的?(自愿还是被逼的?)在轰鸣的炮声中,“多出色的炮队啊!”自己的名字有可能镌刻在阵亡战士纪念碑上自己是为国捐躯,将青史留名并未表现出对战争的憎恶像他这样不明原因上战场而因此走上不归路的又有多少人呢? 课文研习:主人公受伤后被送至美术教室的途中一直在思考什么问题?课文44节

你一定要弄清楚,到底受了什么伤

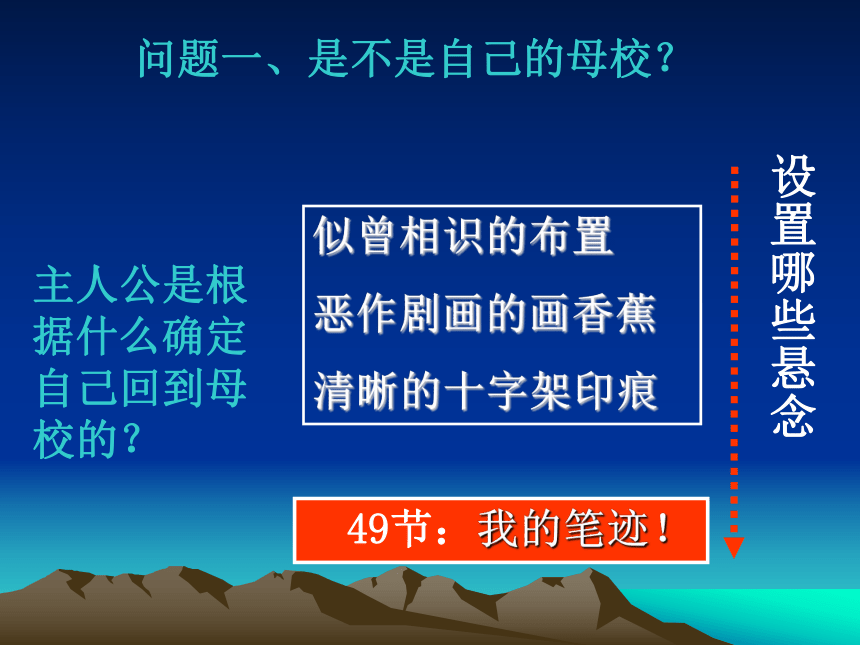

另外,你现在是不是就在自己的母校里思考:这两个问题是如何解决的?作者是如何设置悬念的?似曾相识的布置

恶作剧画的画香蕉

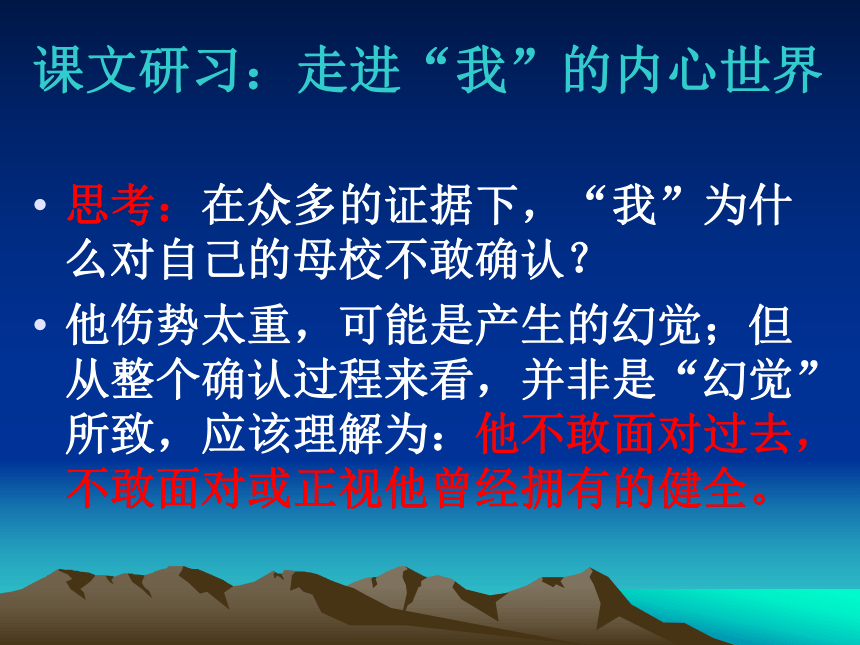

清晰的十字架印痕问题一、是不是自己的母校? 49节:我的笔迹!主人公是根据什么确定自己回到母校的?设置哪些悬念课文研习:走进“我”的内心世界思考:在众多的证据下,“我”为什么对自己的母校不敢确认?

他伤势太重,可能是产生的幻觉;但从整个确认过程来看,并非是“幻觉”所致,应该理解为:他不敢面对过去,不敢面对或正视他曾经拥有的健全。思考:确认是母校后,我有哪些表现?为什么会有这种表现?

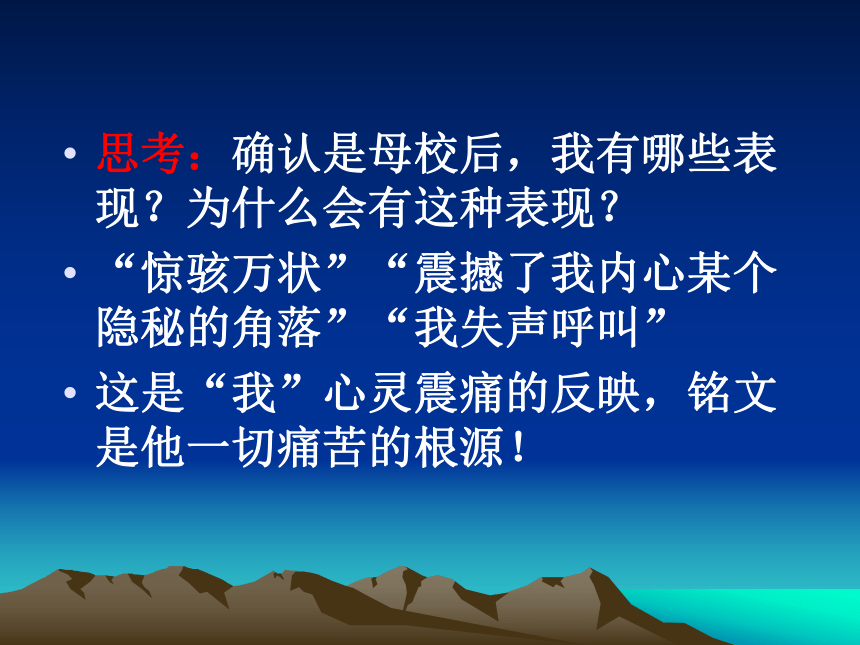

“惊骇万状”“震撼了我内心某个隐秘的角落”“我失声呼叫”

这是“我”心灵震痛的反映,铭文是他一切痛苦的根源!

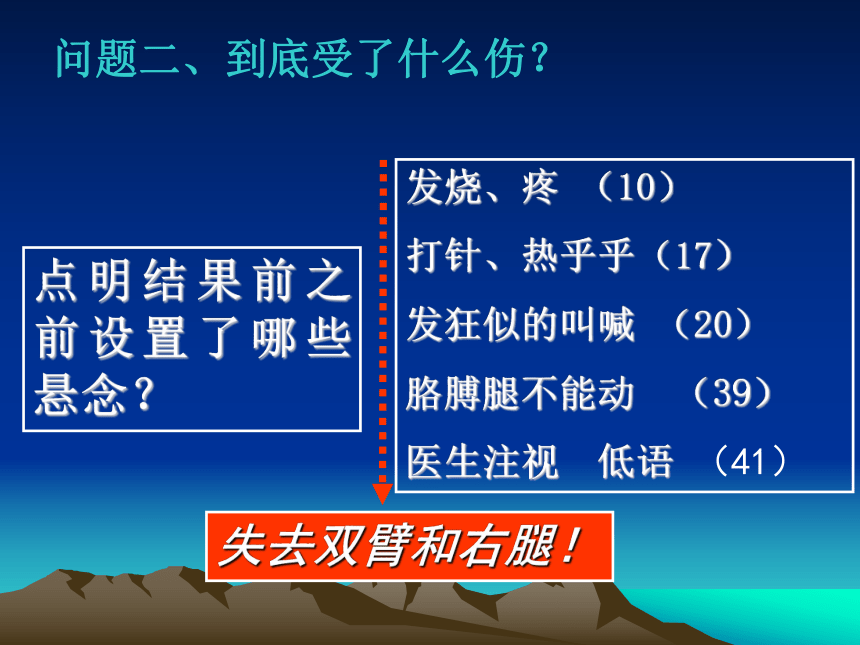

点明结果前之前设置了哪些悬念?发烧、疼 (10)

打针、热乎乎(17)

发狂似的叫喊 (20)

胳膊腿不能动 (39)

医生注视 低语 (41)问题二、到底受了什么伤?失去双臂和右腿! 文章的结尾使人眼前一亮,所有的谜底在此全都被揭开,这是什么写法?这种写法的作用是什么?结尾赏析 悬念,就是文章中令人好奇而又不能马上知道底细的情景。 悬念的主要作用是抓住读者的心,引起读者对事情的发展、变化、结果,对人物或事物的处境、结局产生关切心理,使文章情节发展更具有吸引读者关切、引人入胜的魅力,更能引发人的深入思考,产生心灵的震撼,更好地揭示主题。这种写法在小说中最为常见。 结尾赏析(1)如何理解11节“肃穆”?

(2)如何理解14节的环境描写?

(3)如何理解16节的“我在做梦”?

(4)分析35节对“炮声的”描写。

(5)分析35节末句省略号的作用。课堂讨论(6)看到自己失去双臂和右腿,“我”为什么“猛地仰面躺了下来,不能支撑自己”?残酷的现实、惨不忍睹的场面,让人无法接受,客观上揭示了战争的罪恶和对人的摧残。课堂讨论(7)结尾“牛奶”的含义是什么?认出门房比尔格勒对表现小说主题有什么意义?“牛奶”成为和平与学校的代名词。由悲惨的现实发出呼唤和平的声音,突出小说的主题。课堂讨论肉体的创痛心灵的震痛 暗示纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,教育青少年盲从,为法西斯效力卖命的可悲现实。 好战的思想受伤的根源深度挖掘探讨小说标题的作用

(1)解开了小说的一个悬念;

(2)是对“我”的处境的讽刺;

(3)是当时军国主义教育的见证;

(4)表达了反战的主题。谈谈小说的艺术特点

(1)第一人称的独特视角

(2)用内心独白和回忆展示情节

(3)叙述不动声色,语言冷峻

(4)出色的环境描写烘托主题

伯尔小说创作既遵循批判现实主义的传统,又借鉴了现代派的手法 传统性小说是事实性的叙述,读者们好像面对小说家而坐,听他讲故事。小说家坐在窗边眺望,将他所见的逐一传达给我们听。我们只能洗耳恭听,别无他法。

主观性小说家把我们安置在窗边,使我们自己也可以向窗外眺望,而且由于他的安排,我们有时好似身历其境,在做梦一样。我们不但是旁观者,而且也是演出者。我们进入书中角色的意识和头脑。小说的标题 公元前480年,波斯入侵希腊,300名斯巴达战士扼守温泉关,抵抗强大的波斯军队,最后全部牺牲.希腊人为纪念这些战士在温泉关立纪念碑,碑上的铭文是:

流浪人,你若到故乡,请报告斯巴达公民,我们在此地阵亡,以至忠于他们的命令。

伤兵在美术课时曾按美术老师的要求用六种字体将这段铭文写到黑板上。

斯巴达战士抛洒热血是为了保卫祖国,

而伤兵则充当了纳粹德国侵略战争的炮灰,最终变成了残废人。

小说的标题令人深思,暗含着对纳粹德国军国主义教育的嘲讽和抨击。小说的主人公 他入伍前是个中学生,在学校就被灌输军国主义思想。

从中学被送上战场,在战争中失去双臂和右腿,成为战争无辜的牺牲品。

通过主人公的遭遇表现了战争的残酷,反映了被迫充当炮灰的德国青年在战争中的悲惨命运,对纳粹德国对青年一代的欺骗教育进行了批判,揭示了民族灾难和个人不幸的根源所在。军国主义教育图片展日本开展大规模战争前对

小学生进行军国主义教育军国主义教育图片展日本开展大规模战争前对越前永平寺僧人也进行军事训练1937年12月13日,日军攻陷南京后,日本出现了战争狂热写作特点1、以第一人称写成,均从“我”的角度来观察和叙述。

2、不以塑造人物性格为主,重在表现主人公的心理活动和内心感受,

3、内心独白、回忆和联想是作者采用的主要艺术手法。

4、讽刺是另一个重要的艺术手法。

首先体现在标题中,奠定了批判和反思的基调。

其次对炮声和阵亡将士纪念碑一段讽刺色彩尤为鲜明。

残酷的炮声竟然被写得如此美好,是反语,“确实是图画书里打仗的模样”一句则暗讽人们从小所受的战争教育。按批量生产的,随便哪个中心都可以领到的阵亡将士纪念碑并不能使死者不被忘却,相反,它们的存在仅仅证实着生命的毫无价值,牺牲的毫无价。主人公用貌似漠然的语气来谈纪念碑,隐含着对于战争痛定思痛的反思和批判。

不动声色的叙述比直接的控诉更具有震撼人心的效果,这正是反讽的力量。主人公的三次叫喊的含义:

主人公遭受的痛苦不仅是肉体上的,更是精神和心灵上的,只有通过叫喊来表达和宣泄。

通过他内心种种感受的细致刻画概括了从学校走上战场的一代青年在战争中所经历的深刻的心理创痛。

也表达了一个受欺骗被损害者最终的醒悟。

结尾的三处出人意料1、我发现自己写在黑板上的铭文。

2、我被锯掉双臂和右腿。

3、我认出给我水喝的消防队员是我熟识的门房比尔格勒。

结尾深刻有力地揭示了主题,使读者在震惊之余不禁对主人公的遭遇进行深思并做出自己的评判。

2、艰难的童年和青年时期

3、二战爆发,征兵入伍,历时6年,后被俘入战俘营;4、创作受“废墟文学”先驱博尔歇特影响;

5、1972年获诺贝尔文学奖;

6、1985年去世,举国哀悼,总统抬棺。伤兵被从车上抬下到做手术改为临时战地医院的中学大量伤兵被送往医院,

城市在燃烧,远处炮声不断肮脏嘈杂混乱的美术教室八年级学生参军三个月现在成伤兵开端(01—15)

“我”负伤:被送入战地医院,等待救治;

发展(16—45)

“我”怀疑:是不是自己母校,伤势不明;

高潮、结局(46—53)

“我”确认:失去双臂和右腿,真在母校。理清结构:课文研习:文中的我是个什么样的人?试分析其身份和遭遇。美术学校八年级学生

有一定的美术素养

上学时学会了抽烟,有时会恶作剧

参加战争三个月,失手失足差点“失生”

……小说中的“我”经历了这场战争,并且“失足”、“失手”,几乎“失命”。 那么,“我”对自己参加的战争是如何认识的?(自愿还是被逼的?)在轰鸣的炮声中,“多出色的炮队啊!”自己的名字有可能镌刻在阵亡战士纪念碑上自己是为国捐躯,将青史留名并未表现出对战争的憎恶像他这样不明原因上战场而因此走上不归路的又有多少人呢? 课文研习:主人公受伤后被送至美术教室的途中一直在思考什么问题?课文44节

你一定要弄清楚,到底受了什么伤

另外,你现在是不是就在自己的母校里思考:这两个问题是如何解决的?作者是如何设置悬念的?似曾相识的布置

恶作剧画的画香蕉

清晰的十字架印痕问题一、是不是自己的母校? 49节:我的笔迹!主人公是根据什么确定自己回到母校的?设置哪些悬念课文研习:走进“我”的内心世界思考:在众多的证据下,“我”为什么对自己的母校不敢确认?

他伤势太重,可能是产生的幻觉;但从整个确认过程来看,并非是“幻觉”所致,应该理解为:他不敢面对过去,不敢面对或正视他曾经拥有的健全。思考:确认是母校后,我有哪些表现?为什么会有这种表现?

“惊骇万状”“震撼了我内心某个隐秘的角落”“我失声呼叫”

这是“我”心灵震痛的反映,铭文是他一切痛苦的根源!

点明结果前之前设置了哪些悬念?发烧、疼 (10)

打针、热乎乎(17)

发狂似的叫喊 (20)

胳膊腿不能动 (39)

医生注视 低语 (41)问题二、到底受了什么伤?失去双臂和右腿! 文章的结尾使人眼前一亮,所有的谜底在此全都被揭开,这是什么写法?这种写法的作用是什么?结尾赏析 悬念,就是文章中令人好奇而又不能马上知道底细的情景。 悬念的主要作用是抓住读者的心,引起读者对事情的发展、变化、结果,对人物或事物的处境、结局产生关切心理,使文章情节发展更具有吸引读者关切、引人入胜的魅力,更能引发人的深入思考,产生心灵的震撼,更好地揭示主题。这种写法在小说中最为常见。 结尾赏析(1)如何理解11节“肃穆”?

(2)如何理解14节的环境描写?

(3)如何理解16节的“我在做梦”?

(4)分析35节对“炮声的”描写。

(5)分析35节末句省略号的作用。课堂讨论(6)看到自己失去双臂和右腿,“我”为什么“猛地仰面躺了下来,不能支撑自己”?残酷的现实、惨不忍睹的场面,让人无法接受,客观上揭示了战争的罪恶和对人的摧残。课堂讨论(7)结尾“牛奶”的含义是什么?认出门房比尔格勒对表现小说主题有什么意义?“牛奶”成为和平与学校的代名词。由悲惨的现实发出呼唤和平的声音,突出小说的主题。课堂讨论肉体的创痛心灵的震痛 暗示纳粹德国给青少年灌输军国主义思想,教育青少年盲从,为法西斯效力卖命的可悲现实。 好战的思想受伤的根源深度挖掘探讨小说标题的作用

(1)解开了小说的一个悬念;

(2)是对“我”的处境的讽刺;

(3)是当时军国主义教育的见证;

(4)表达了反战的主题。谈谈小说的艺术特点

(1)第一人称的独特视角

(2)用内心独白和回忆展示情节

(3)叙述不动声色,语言冷峻

(4)出色的环境描写烘托主题

伯尔小说创作既遵循批判现实主义的传统,又借鉴了现代派的手法 传统性小说是事实性的叙述,读者们好像面对小说家而坐,听他讲故事。小说家坐在窗边眺望,将他所见的逐一传达给我们听。我们只能洗耳恭听,别无他法。

主观性小说家把我们安置在窗边,使我们自己也可以向窗外眺望,而且由于他的安排,我们有时好似身历其境,在做梦一样。我们不但是旁观者,而且也是演出者。我们进入书中角色的意识和头脑。小说的标题 公元前480年,波斯入侵希腊,300名斯巴达战士扼守温泉关,抵抗强大的波斯军队,最后全部牺牲.希腊人为纪念这些战士在温泉关立纪念碑,碑上的铭文是:

流浪人,你若到故乡,请报告斯巴达公民,我们在此地阵亡,以至忠于他们的命令。

伤兵在美术课时曾按美术老师的要求用六种字体将这段铭文写到黑板上。

斯巴达战士抛洒热血是为了保卫祖国,

而伤兵则充当了纳粹德国侵略战争的炮灰,最终变成了残废人。

小说的标题令人深思,暗含着对纳粹德国军国主义教育的嘲讽和抨击。小说的主人公 他入伍前是个中学生,在学校就被灌输军国主义思想。

从中学被送上战场,在战争中失去双臂和右腿,成为战争无辜的牺牲品。

通过主人公的遭遇表现了战争的残酷,反映了被迫充当炮灰的德国青年在战争中的悲惨命运,对纳粹德国对青年一代的欺骗教育进行了批判,揭示了民族灾难和个人不幸的根源所在。军国主义教育图片展日本开展大规模战争前对

小学生进行军国主义教育军国主义教育图片展日本开展大规模战争前对越前永平寺僧人也进行军事训练1937年12月13日,日军攻陷南京后,日本出现了战争狂热写作特点1、以第一人称写成,均从“我”的角度来观察和叙述。

2、不以塑造人物性格为主,重在表现主人公的心理活动和内心感受,

3、内心独白、回忆和联想是作者采用的主要艺术手法。

4、讽刺是另一个重要的艺术手法。

首先体现在标题中,奠定了批判和反思的基调。

其次对炮声和阵亡将士纪念碑一段讽刺色彩尤为鲜明。

残酷的炮声竟然被写得如此美好,是反语,“确实是图画书里打仗的模样”一句则暗讽人们从小所受的战争教育。按批量生产的,随便哪个中心都可以领到的阵亡将士纪念碑并不能使死者不被忘却,相反,它们的存在仅仅证实着生命的毫无价值,牺牲的毫无价。主人公用貌似漠然的语气来谈纪念碑,隐含着对于战争痛定思痛的反思和批判。

不动声色的叙述比直接的控诉更具有震撼人心的效果,这正是反讽的力量。主人公的三次叫喊的含义:

主人公遭受的痛苦不仅是肉体上的,更是精神和心灵上的,只有通过叫喊来表达和宣泄。

通过他内心种种感受的细致刻画概括了从学校走上战场的一代青年在战争中所经历的深刻的心理创痛。

也表达了一个受欺骗被损害者最终的醒悟。

结尾的三处出人意料1、我发现自己写在黑板上的铭文。

2、我被锯掉双臂和右腿。

3、我认出给我水喝的消防队员是我熟识的门房比尔格勒。

结尾深刻有力地揭示了主题,使读者在震惊之余不禁对主人公的遭遇进行深思并做出自己的评判。