山东省济南市槐荫区2023-2024学年部编版七年级上学期历史期末考试试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省济南市槐荫区2023-2024学年部编版七年级上学期历史期末考试试题(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 396.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2023~2024学年度第一学期期末质量检测

七年级历史(2024.01)

第Ⅰ卷(选择题 共50分)

1.他们的头骨,前额低平,眉骨粗大,颧骨突出,鼻骨扁平,嘴部前伸,脑容量比现代人小。他们的平均身高为157厘米,上肢与现代人相似,下肢较上肢略长,能够直立行走。“他们”是( )

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.半坡人

2.目前,中国已发现的新石器时代文化遗存有1万多处,且分布广泛,奠定了多元一体的发展基础。研究这些文化遗存的主要依据是( )

A.史书记载 B.神话传说 C.考古发掘 D.学术论著

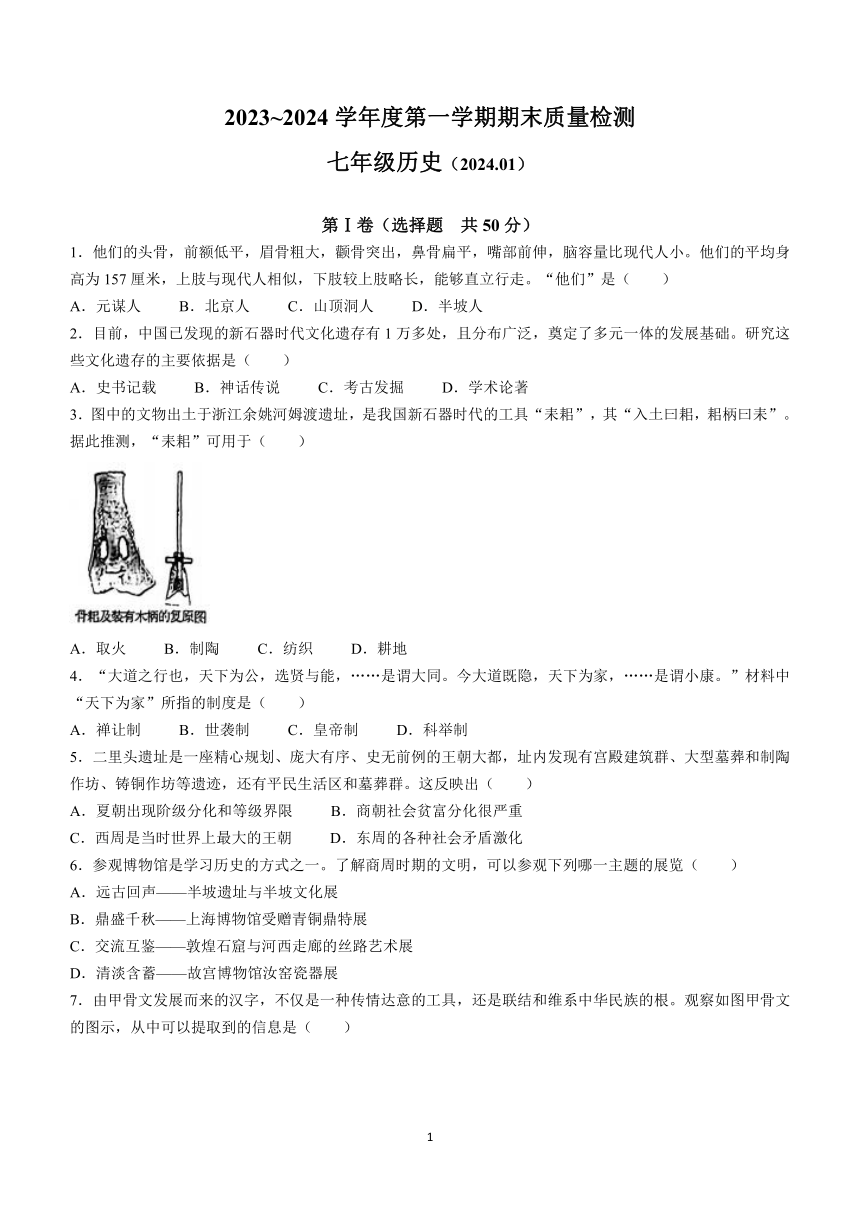

3.图中的文物出土于浙江余姚河姆渡遗址,是我国新石器时代的工具“耒耜”,其“入土曰耜,耜柄曰耒”。据此推测,“耒耜”可用于( )

A.取火 B.制陶 C.纺织 D.耕地

4.“大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。今大道既隐,天下为家,……是谓小康。”材料中“天下为家”所指的制度是( )

A.禅让制 B.世袭制 C.皇帝制 D.科举制

5.二里头遗址是一座精心规划、庞大有序、史无前例的王朝大都,址内发现有宫殿建筑群、大型墓葬和制陶作坊、铸铜作坊等遗迹,还有平民生活区和墓葬群。这反映出( )

A.夏朝出现阶级分化和等级界限 B.商朝社会贫富分化很严重

C.西周是当时世界上最大的王朝 D.东周的各种社会矛盾激化

6.参观博物馆是学习历史的方式之一。了解商周时期的文明,可以参观下列哪一主题的展览( )

A.远古回声——半坡遗址与半坡文化展

B.鼎盛千秋——上海博物馆受赠青铜鼎特展

C.交流互鉴——敦煌石窟与河西走廊的丝路艺术展

D.清淡含蓄——故宫博物馆汝窑瓷器展

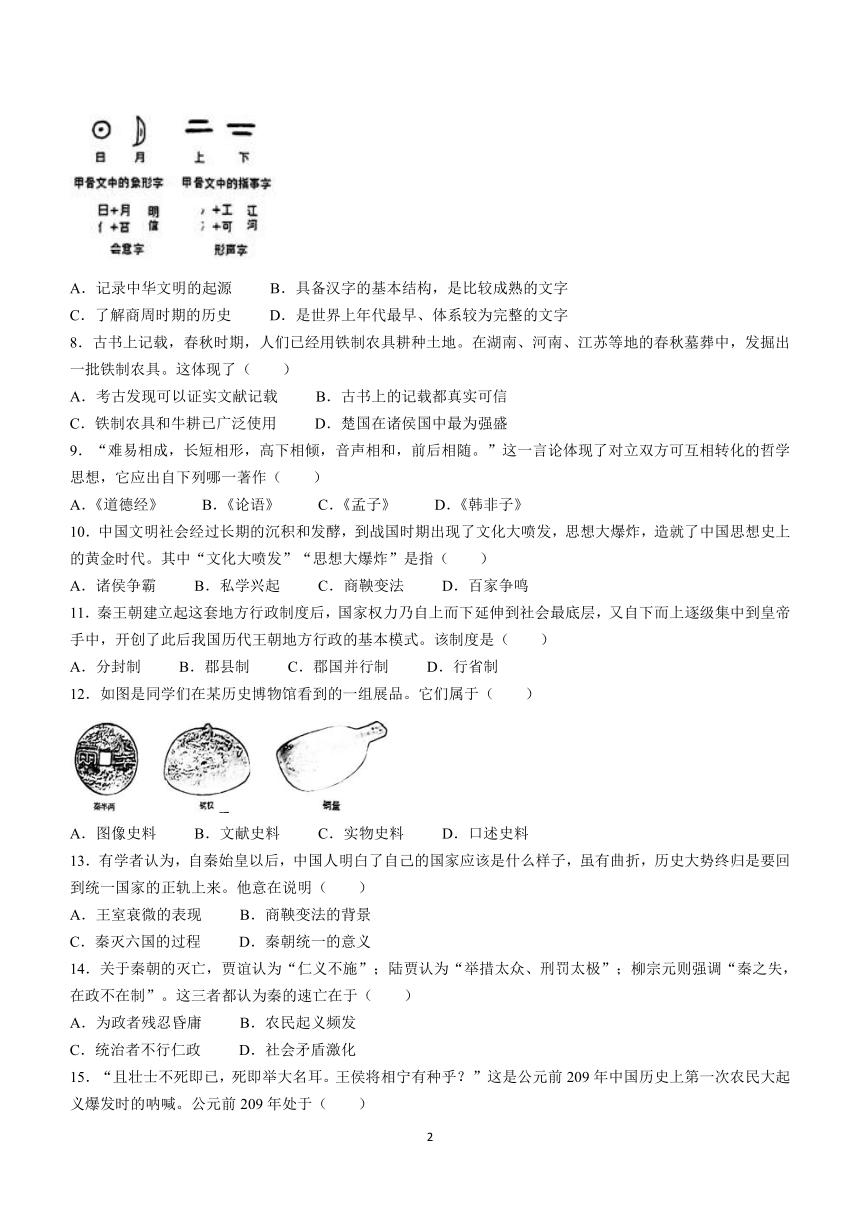

7.由甲骨文发展而来的汉字,不仅是一种传情达意的工具,还是联结和维系中华民族的根。观察如图甲骨文的图示,从中可以提取到的信息是( )

A.记录中华文明的起源 B.具备汉字的基本结构,是比较成熟的文字

C.了解商周时期的历史 D.是世界上年代最早、体系较为完整的文字

8.古书上记载,春秋时期,人们已经用铁制农具耕种土地。在湖南、河南、江苏等地的春秋墓葬中,发掘出一批铁制农具。这体现了( )

A.考古发现可以证实文献记载 B.古书上的记载都真实可信

C.铁制农具和牛耕已广泛使用 D.楚国在诸侯国中最为强盛

9.“难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”这一言论体现了对立双方可互相转化的哲学思想,它应出自下列哪一著作( )

A.《道德经》 B.《论语》 C.《孟子》 D.《韩非子》

10.中国文明社会经过长期的沉积和发酵,到战国时期出现了文化大喷发,思想大爆炸,造就了中国思想史上的黄金时代。其中“文化大喷发”“思想大爆炸”是指( )

A.诸侯争霸 B.私学兴起 C.商鞅变法 D.百家争鸣

11.秦王朝建立起这套地方行政制度后,国家权力乃自上而下延伸到社会最底层,又自下而上逐级集中到皇帝手中,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。该制度是( )

A.分封制 B.郡县制 C.郡国并行制 D.行省制

12.如图是同学们在某历史博物馆看到的一组展品。它们属于( )

A.图像史料 B.文献史料 C.实物史料 D.口述史料

13.有学者认为,自秦始皇以后,中国人明白了自己的国家应该是什么样子,虽有曲折,历史大势终归是要回到统一国家的正轨上来。他意在说明( )

A.王室衰微的表现 B.商鞅变法的背景

C.秦灭六国的过程 D.秦朝统一的意义

14.关于秦朝的灭亡,贾谊认为“仁义不施”;陆贾认为“举措太众、刑罚太极”;柳宗元则强调“秦之失,在政不在制”。这三者都认为秦的速亡在于( )

A.为政者残忍昏庸 B.农民起义频发

C.统治者不行仁政 D.社会矛盾激化

15.“且壮士不死即已,死即举大名耳。王侯将相宁有种乎?”这是公元前209年中国历史上第一次农民大起义爆发时的呐喊。公元前209年处于( )

A.公元前二世纪初 B.公元前二世纪末

C.公元前三世纪初 D.公元前三世纪末

16.《汉书》中记载:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美哉!”这反映的治世局面是( )

A.“文景之治” B.“光武中兴” C.“贞观之治” D.“开元盛世

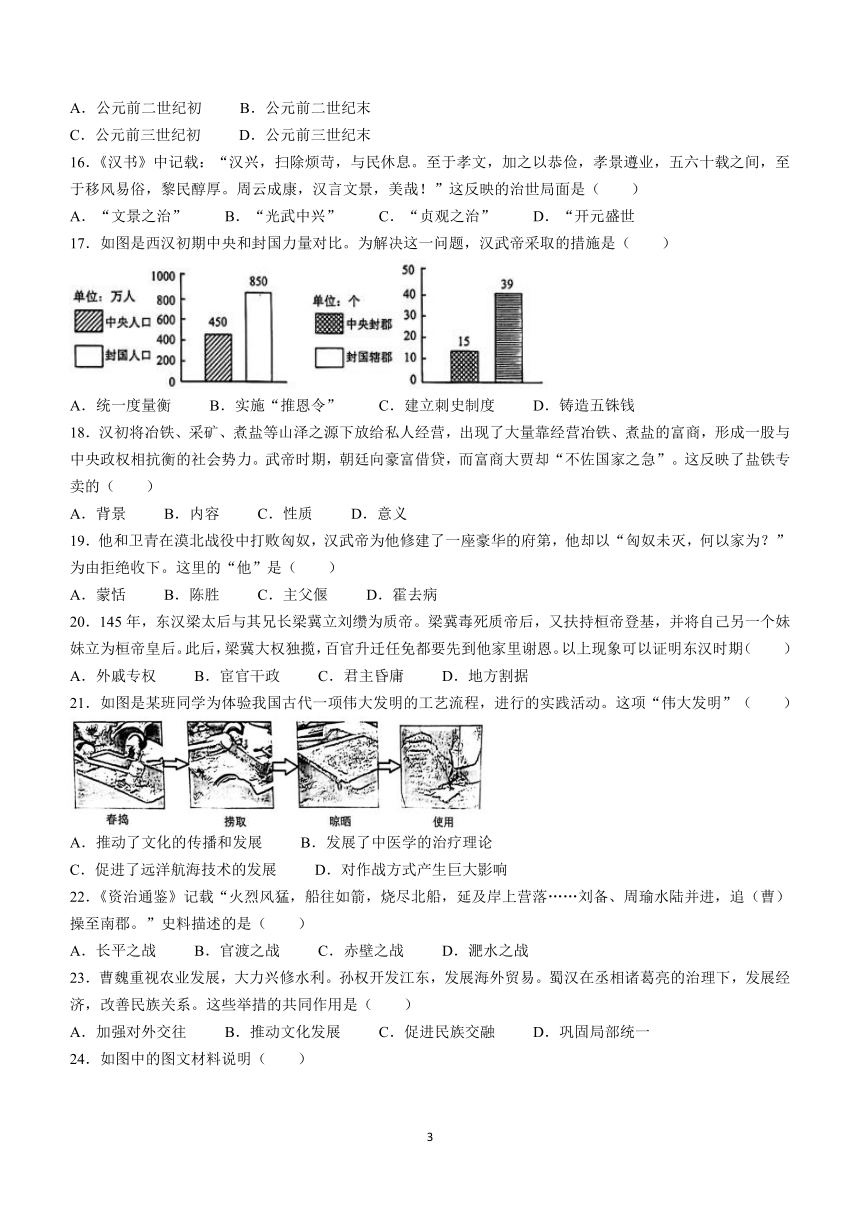

17.如图是西汉初期中央和封国力量对比。为解决这一问题,汉武帝采取的措施是( )

A.统一度量衡 B.实施“推恩令” C.建立刺史制度 D.铸造五铢钱

18.汉初将冶铁、采矿、煮盐等山泽之源下放给私人经营,出现了大量靠经营冶铁、煮盐的富商,形成一股与中央政权相抗衡的社会势力。武帝时期,朝廷向豪富借贷,而富商大贾却“不佐国家之急”。这反映了盐铁专卖的( )

A.背景 B.内容 C.性质 D.意义

19.他和卫青在漠北战役中打败匈奴,汉武帝为他修建了一座豪华的府第,他却以“匈奴未灭,何以家为?”为由拒绝收下。这里的“他”是( )

A.蒙恬 B.陈胜 C.主父偃 D.霍去病

20.145年,东汉梁太后与其兄长梁冀立刘缵为质帝。梁冀毒死质帝后,又扶持桓帝登基,并将自己另一个妹妹立为桓帝皇后。此后,梁冀大权独揽,百官升迁任免都要先到他家里谢恩。以上现象可以证明东汉时期( )

A.外戚专权 B.宦官干政 C.君主昏庸 D.地方割据

21.如图是某班同学为体验我国古代一项伟大发明的工艺流程,进行的实践活动。这项“伟大发明”( )

A.推动了文化的传播和发展 B.发展了中医学的治疗理论

C.促进了远洋航海技术的发展 D.对作战方式产生巨大影响

22.《资治通鉴》记载“火烈风猛,船往如箭,烧尽北船,延及岸上营落……刘备、周瑜水陆并进,追(曹)操至南郡。”史料描述的是( )

A.长平之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

23.曹魏重视农业发展,大力兴修水利。孙权开发江东,发展海外贸易。蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系。这些举措的共同作用是( )

A.加强对外交往 B.推动文化发展 C.促进民族交融 D.巩固局部统一

24.如图中的图文材料说明( )

“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业;一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”——《宋书》

A.三国鼎立局面形成 B.文学艺术繁荣发展

C.江南地区得到开发 D.南方经济超过北方

25.割圆术是具有“极限”思维的圆周率计算方法。用此方法把圆周率精确到小数点以后的第七位数字的科学家是( )

A.张仲景 B.王羲之 C.祖冲之 D.贾思勰

第Ⅱ卷(非选择题 共50分)

注意事项:

1.第Ⅱ卷为非选择题。请考生用蓝、黑色钢笔(签字笔)或圆珠笔在答题纸上作答。

2.答卷前,请考生先将考点、姓名、准考证号、座号填写在答题纸规定的位置。

26.(10分)根据表1所示的大事年表,解答下列问题。

大事年表

时间 事件

公元前2070年 禹建立夏朝

公元前1600年 汤建立商朝

公元前1046年 武王伐纣

公元前1044年 周武王封吕尚于营丘,国名为齐

公元前679年 齐桓公称霸

公元前376年 三家分晋

公元前260年 长平之战

公元前356年 商鞅开始变法

公元前256年 李冰主持修建都江堰

公元前221年 秦朝建立

请阅读表,选择材料中相互关联的事件(两个或两个以上),结合所学自定一个你想论述的观点,加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)

27.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

图1 图2

(1)根据材料一,指出图2西汉版图与图1秦朝相比西北地区发生了什么变化?结合所学知识,说明这一变化是如何实现的?(6分)

材料二 自秦王朝建立、统一国家的出现到真正完成统一,历经几个时期:首先,秦始皇创建的秦王朝,乃是统一中国的开始,其统一仍停留在制度上的层次;其次,由秦至汉则是统一的继续,西汉王朝建立之后,才将统一推进到社会文化的深层,即价值观的统一。

——摘编自林剑鸣《中国古代国家统一的历史过程》

(2)材料二中作者认为汉朝的“统一”和秦朝相比,有何进步之处?结合所学知识,用西汉的相关史实解释作者的观点。(8分)

28.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

(1)识读历史地图,将历史事件等置于特定的时间和具体的空间中,是“时空观念”素养的要求。图9是丝绸之路示意图,请根据此图并结合所学知识,描述这一路线。(6分,要求:描述完整的路线,包含关键的地点)

材料二 陕西、甘肃、新疆沿“丝绸之路”的考古资料证明:两汉的织锦、丝绸、刺绣服物、铜器、铁器、陶瓷器等,大量输入西方;西方的铁制品、玻璃、金银器及货币,西域的葡萄、石榴、苜蓿、胡豆、胡、西瓜、蒜、金桃等,也陆续输入了中原。从出土的毛笔、竹筒、木犊、纸、残绢、《战国策》残卷知,中原的文字、书籍、造纸术(今铁器铸造及凿井技术)等也传到了西方;……印度佛教经新疆传入中国,已是公认的史实。

——摘自杨东晨《论秦汉王朝向西方开拓政策的成败与得失》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括丝绸之路的作用。(6分)

29.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

(1)客观叙述和分析历史,有理有据地表达自己的看法是“历史解释”素养的要求。如图是中国古代历史上少数民族统治者改革的历史见证,请结合所学知识加以说明。(6分)

材料二 北朝时期,原先属于放牧游猎经济的西北地区,已经出现了半农半牧的演变。北方少数民族男子原来是拔发左衽、审袖、长领长袍,女子是冠帽夹领,小袖短袄。民族杂居相处后,胡人穿上了宽大飘逸的汉服。蒸馍、烙饼、馅饼、面条、油炸饼等少数民族的食物,中原的汉族也普遍使用,且逐渐传到南方,成为很受欢迎的饮食时尚。

——摘编自王家范等《大学中国史》

根据材料二,概括北朝时期北方地区民族交融的主要表现。结合所学知识,指出魏晋南北朝时期汉族与内迁各族关系的发展趋势及其重要意义。(8分)

2023~2024学年度第一学期期末质量检测

七年级历史参考答案(2024.1)

第Ⅰ卷(选择题 共50分)

1-5题 BCDBA 6-10题 BBAAD 11-15题 BCDCD 16-20题 ABADA 21-25题 ACDCC

第Ⅱ卷(非选择题 共50分)

26.(10分)

【示例一】

选取的事件:齐桓公称霸、商鞅开始变法

观点:春秋战国时期是社会大变革的时代。(事件与观点对应得4分)

论述:春秋时期,王室衰微,诸侯争霸,齐桓公采纳管仲的建议,改革内政,发展生产,成为春秋时期第一个霸主。战国时期,为适应社会政治经济的变化,各诸侯国实行变法,其中秦国商鞅变法成效最大。变法使秦国国富兵强,成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。总之,春秋战国时期,社会处于动荡与巨变之中。(6分)

【示例二】

选取的事件:商鞅开始变法、秦朝建立

观点:秦统一中国(事件与观点对应得4分)

论述:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法,鼓励耕织,奖励军功,确立县制。商鞅变法使秦国国富兵强,成为战国后期最强盛的诸侯国,为秦统一全国奠定了基础;公元前 221年,秦灭六国,完成统一大业,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家——秦朝,定都咸阳。总之,秦结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,统一中国。(6分)

27.(14分)

(1)变化:西域正式归属中央政权(2分)

如何实现:张骞通西域,促进了汉朝与西域各国的联系;公元前60年,设西域都护,对西域地区进行有效管辖。(4分)

(2)从制度层面的统一到文化层面的统一;(4分)

史实:汉武帝“罢黜百家,尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想;在长安兴办太学,培养儒学人才。从此,儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远。(4分)

28.(12分)

(1)丝绸之路的路线:从长安出发,向西穿过河西走廊,经过西域(今新疆地区),到达中亚、西亚,继续向西到达欧洲(大秦);(这几个关键点必须有,每个点1分)

(2)作用:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉;促进了东西方贸易;传播了东西方文化。(6分)

29.(14分)

(1)材料反映的是北魏孝文帝改革。北魏统一北方后,孝文帝顺应民族交融的趋势,迁都洛阳,推行一系列汉化措施:说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚,行汉礼等。北魏孝文帝改革促进了民族交融,也增强了北魏的实力。(6分,可从北魏孝文帝改革的背景、内容、影响等角度回答)

(2)主要表现:半农半牧、胡人汉服、汉人胡食(言之有理即可,答出两点可得4分)

发展趋势:从冲突到和平交往,逐步走向交融。(2分)

重要意义:为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定基础。(2分)

七年级历史(2024.01)

第Ⅰ卷(选择题 共50分)

1.他们的头骨,前额低平,眉骨粗大,颧骨突出,鼻骨扁平,嘴部前伸,脑容量比现代人小。他们的平均身高为157厘米,上肢与现代人相似,下肢较上肢略长,能够直立行走。“他们”是( )

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.半坡人

2.目前,中国已发现的新石器时代文化遗存有1万多处,且分布广泛,奠定了多元一体的发展基础。研究这些文化遗存的主要依据是( )

A.史书记载 B.神话传说 C.考古发掘 D.学术论著

3.图中的文物出土于浙江余姚河姆渡遗址,是我国新石器时代的工具“耒耜”,其“入土曰耜,耜柄曰耒”。据此推测,“耒耜”可用于( )

A.取火 B.制陶 C.纺织 D.耕地

4.“大道之行也,天下为公,选贤与能,……是谓大同。今大道既隐,天下为家,……是谓小康。”材料中“天下为家”所指的制度是( )

A.禅让制 B.世袭制 C.皇帝制 D.科举制

5.二里头遗址是一座精心规划、庞大有序、史无前例的王朝大都,址内发现有宫殿建筑群、大型墓葬和制陶作坊、铸铜作坊等遗迹,还有平民生活区和墓葬群。这反映出( )

A.夏朝出现阶级分化和等级界限 B.商朝社会贫富分化很严重

C.西周是当时世界上最大的王朝 D.东周的各种社会矛盾激化

6.参观博物馆是学习历史的方式之一。了解商周时期的文明,可以参观下列哪一主题的展览( )

A.远古回声——半坡遗址与半坡文化展

B.鼎盛千秋——上海博物馆受赠青铜鼎特展

C.交流互鉴——敦煌石窟与河西走廊的丝路艺术展

D.清淡含蓄——故宫博物馆汝窑瓷器展

7.由甲骨文发展而来的汉字,不仅是一种传情达意的工具,还是联结和维系中华民族的根。观察如图甲骨文的图示,从中可以提取到的信息是( )

A.记录中华文明的起源 B.具备汉字的基本结构,是比较成熟的文字

C.了解商周时期的历史 D.是世界上年代最早、体系较为完整的文字

8.古书上记载,春秋时期,人们已经用铁制农具耕种土地。在湖南、河南、江苏等地的春秋墓葬中,发掘出一批铁制农具。这体现了( )

A.考古发现可以证实文献记载 B.古书上的记载都真实可信

C.铁制农具和牛耕已广泛使用 D.楚国在诸侯国中最为强盛

9.“难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”这一言论体现了对立双方可互相转化的哲学思想,它应出自下列哪一著作( )

A.《道德经》 B.《论语》 C.《孟子》 D.《韩非子》

10.中国文明社会经过长期的沉积和发酵,到战国时期出现了文化大喷发,思想大爆炸,造就了中国思想史上的黄金时代。其中“文化大喷发”“思想大爆炸”是指( )

A.诸侯争霸 B.私学兴起 C.商鞅变法 D.百家争鸣

11.秦王朝建立起这套地方行政制度后,国家权力乃自上而下延伸到社会最底层,又自下而上逐级集中到皇帝手中,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。该制度是( )

A.分封制 B.郡县制 C.郡国并行制 D.行省制

12.如图是同学们在某历史博物馆看到的一组展品。它们属于( )

A.图像史料 B.文献史料 C.实物史料 D.口述史料

13.有学者认为,自秦始皇以后,中国人明白了自己的国家应该是什么样子,虽有曲折,历史大势终归是要回到统一国家的正轨上来。他意在说明( )

A.王室衰微的表现 B.商鞅变法的背景

C.秦灭六国的过程 D.秦朝统一的意义

14.关于秦朝的灭亡,贾谊认为“仁义不施”;陆贾认为“举措太众、刑罚太极”;柳宗元则强调“秦之失,在政不在制”。这三者都认为秦的速亡在于( )

A.为政者残忍昏庸 B.农民起义频发

C.统治者不行仁政 D.社会矛盾激化

15.“且壮士不死即已,死即举大名耳。王侯将相宁有种乎?”这是公元前209年中国历史上第一次农民大起义爆发时的呐喊。公元前209年处于( )

A.公元前二世纪初 B.公元前二世纪末

C.公元前三世纪初 D.公元前三世纪末

16.《汉书》中记载:“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美哉!”这反映的治世局面是( )

A.“文景之治” B.“光武中兴” C.“贞观之治” D.“开元盛世

17.如图是西汉初期中央和封国力量对比。为解决这一问题,汉武帝采取的措施是( )

A.统一度量衡 B.实施“推恩令” C.建立刺史制度 D.铸造五铢钱

18.汉初将冶铁、采矿、煮盐等山泽之源下放给私人经营,出现了大量靠经营冶铁、煮盐的富商,形成一股与中央政权相抗衡的社会势力。武帝时期,朝廷向豪富借贷,而富商大贾却“不佐国家之急”。这反映了盐铁专卖的( )

A.背景 B.内容 C.性质 D.意义

19.他和卫青在漠北战役中打败匈奴,汉武帝为他修建了一座豪华的府第,他却以“匈奴未灭,何以家为?”为由拒绝收下。这里的“他”是( )

A.蒙恬 B.陈胜 C.主父偃 D.霍去病

20.145年,东汉梁太后与其兄长梁冀立刘缵为质帝。梁冀毒死质帝后,又扶持桓帝登基,并将自己另一个妹妹立为桓帝皇后。此后,梁冀大权独揽,百官升迁任免都要先到他家里谢恩。以上现象可以证明东汉时期( )

A.外戚专权 B.宦官干政 C.君主昏庸 D.地方割据

21.如图是某班同学为体验我国古代一项伟大发明的工艺流程,进行的实践活动。这项“伟大发明”( )

A.推动了文化的传播和发展 B.发展了中医学的治疗理论

C.促进了远洋航海技术的发展 D.对作战方式产生巨大影响

22.《资治通鉴》记载“火烈风猛,船往如箭,烧尽北船,延及岸上营落……刘备、周瑜水陆并进,追(曹)操至南郡。”史料描述的是( )

A.长平之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

23.曹魏重视农业发展,大力兴修水利。孙权开发江东,发展海外贸易。蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系。这些举措的共同作用是( )

A.加强对外交往 B.推动文化发展 C.促进民族交融 D.巩固局部统一

24.如图中的图文材料说明( )

“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业;一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”——《宋书》

A.三国鼎立局面形成 B.文学艺术繁荣发展

C.江南地区得到开发 D.南方经济超过北方

25.割圆术是具有“极限”思维的圆周率计算方法。用此方法把圆周率精确到小数点以后的第七位数字的科学家是( )

A.张仲景 B.王羲之 C.祖冲之 D.贾思勰

第Ⅱ卷(非选择题 共50分)

注意事项:

1.第Ⅱ卷为非选择题。请考生用蓝、黑色钢笔(签字笔)或圆珠笔在答题纸上作答。

2.答卷前,请考生先将考点、姓名、准考证号、座号填写在答题纸规定的位置。

26.(10分)根据表1所示的大事年表,解答下列问题。

大事年表

时间 事件

公元前2070年 禹建立夏朝

公元前1600年 汤建立商朝

公元前1046年 武王伐纣

公元前1044年 周武王封吕尚于营丘,国名为齐

公元前679年 齐桓公称霸

公元前376年 三家分晋

公元前260年 长平之战

公元前356年 商鞅开始变法

公元前256年 李冰主持修建都江堰

公元前221年 秦朝建立

请阅读表,选择材料中相互关联的事件(两个或两个以上),结合所学自定一个你想论述的观点,加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)

27.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

图1 图2

(1)根据材料一,指出图2西汉版图与图1秦朝相比西北地区发生了什么变化?结合所学知识,说明这一变化是如何实现的?(6分)

材料二 自秦王朝建立、统一国家的出现到真正完成统一,历经几个时期:首先,秦始皇创建的秦王朝,乃是统一中国的开始,其统一仍停留在制度上的层次;其次,由秦至汉则是统一的继续,西汉王朝建立之后,才将统一推进到社会文化的深层,即价值观的统一。

——摘编自林剑鸣《中国古代国家统一的历史过程》

(2)材料二中作者认为汉朝的“统一”和秦朝相比,有何进步之处?结合所学知识,用西汉的相关史实解释作者的观点。(8分)

28.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

(1)识读历史地图,将历史事件等置于特定的时间和具体的空间中,是“时空观念”素养的要求。图9是丝绸之路示意图,请根据此图并结合所学知识,描述这一路线。(6分,要求:描述完整的路线,包含关键的地点)

材料二 陕西、甘肃、新疆沿“丝绸之路”的考古资料证明:两汉的织锦、丝绸、刺绣服物、铜器、铁器、陶瓷器等,大量输入西方;西方的铁制品、玻璃、金银器及货币,西域的葡萄、石榴、苜蓿、胡豆、胡、西瓜、蒜、金桃等,也陆续输入了中原。从出土的毛笔、竹筒、木犊、纸、残绢、《战国策》残卷知,中原的文字、书籍、造纸术(今铁器铸造及凿井技术)等也传到了西方;……印度佛教经新疆传入中国,已是公认的史实。

——摘自杨东晨《论秦汉王朝向西方开拓政策的成败与得失》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括丝绸之路的作用。(6分)

29.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

(1)客观叙述和分析历史,有理有据地表达自己的看法是“历史解释”素养的要求。如图是中国古代历史上少数民族统治者改革的历史见证,请结合所学知识加以说明。(6分)

材料二 北朝时期,原先属于放牧游猎经济的西北地区,已经出现了半农半牧的演变。北方少数民族男子原来是拔发左衽、审袖、长领长袍,女子是冠帽夹领,小袖短袄。民族杂居相处后,胡人穿上了宽大飘逸的汉服。蒸馍、烙饼、馅饼、面条、油炸饼等少数民族的食物,中原的汉族也普遍使用,且逐渐传到南方,成为很受欢迎的饮食时尚。

——摘编自王家范等《大学中国史》

根据材料二,概括北朝时期北方地区民族交融的主要表现。结合所学知识,指出魏晋南北朝时期汉族与内迁各族关系的发展趋势及其重要意义。(8分)

2023~2024学年度第一学期期末质量检测

七年级历史参考答案(2024.1)

第Ⅰ卷(选择题 共50分)

1-5题 BCDBA 6-10题 BBAAD 11-15题 BCDCD 16-20题 ABADA 21-25题 ACDCC

第Ⅱ卷(非选择题 共50分)

26.(10分)

【示例一】

选取的事件:齐桓公称霸、商鞅开始变法

观点:春秋战国时期是社会大变革的时代。(事件与观点对应得4分)

论述:春秋时期,王室衰微,诸侯争霸,齐桓公采纳管仲的建议,改革内政,发展生产,成为春秋时期第一个霸主。战国时期,为适应社会政治经济的变化,各诸侯国实行变法,其中秦国商鞅变法成效最大。变法使秦国国富兵强,成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。总之,春秋战国时期,社会处于动荡与巨变之中。(6分)

【示例二】

选取的事件:商鞅开始变法、秦朝建立

观点:秦统一中国(事件与观点对应得4分)

论述:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法,鼓励耕织,奖励军功,确立县制。商鞅变法使秦国国富兵强,成为战国后期最强盛的诸侯国,为秦统一全国奠定了基础;公元前 221年,秦灭六国,完成统一大业,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家——秦朝,定都咸阳。总之,秦结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,统一中国。(6分)

27.(14分)

(1)变化:西域正式归属中央政权(2分)

如何实现:张骞通西域,促进了汉朝与西域各国的联系;公元前60年,设西域都护,对西域地区进行有效管辖。(4分)

(2)从制度层面的统一到文化层面的统一;(4分)

史实:汉武帝“罢黜百家,尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想;在长安兴办太学,培养儒学人才。从此,儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远。(4分)

28.(12分)

(1)丝绸之路的路线:从长安出发,向西穿过河西走廊,经过西域(今新疆地区),到达中亚、西亚,继续向西到达欧洲(大秦);(这几个关键点必须有,每个点1分)

(2)作用:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉;促进了东西方贸易;传播了东西方文化。(6分)

29.(14分)

(1)材料反映的是北魏孝文帝改革。北魏统一北方后,孝文帝顺应民族交融的趋势,迁都洛阳,推行一系列汉化措施:说汉语、穿汉服、改汉姓、通汉婚,行汉礼等。北魏孝文帝改革促进了民族交融,也增强了北魏的实力。(6分,可从北魏孝文帝改革的背景、内容、影响等角度回答)

(2)主要表现:半农半牧、胡人汉服、汉人胡食(言之有理即可,答出两点可得4分)

发展趋势:从冲突到和平交往,逐步走向交融。(2分)

重要意义:为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定基础。(2分)

同课章节目录