安徽省合肥市2023-2024学年高二上学期1月生物学素质拓展7(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省合肥市2023-2024学年高二上学期1月生物学素质拓展7(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 715.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-01-21 09:02:57 | ||

图片预览

文档简介

合肥市2023-2024学年高二上学期1月生物学素质拓展7

一、选择题(每小题3分,共78分)

1.下列有关种群的说法,错误的是

A.预测野生北极驯鹿种群数量将减少的主要依据是性别比例

B.种群密度能反映种群在一定时期的数量,但不能反映种群数量的变化趋势

C.一般可用样方法调查植物的种群密度

D.种群的年龄结构是指一个种群中各年龄期的个体数目的比例

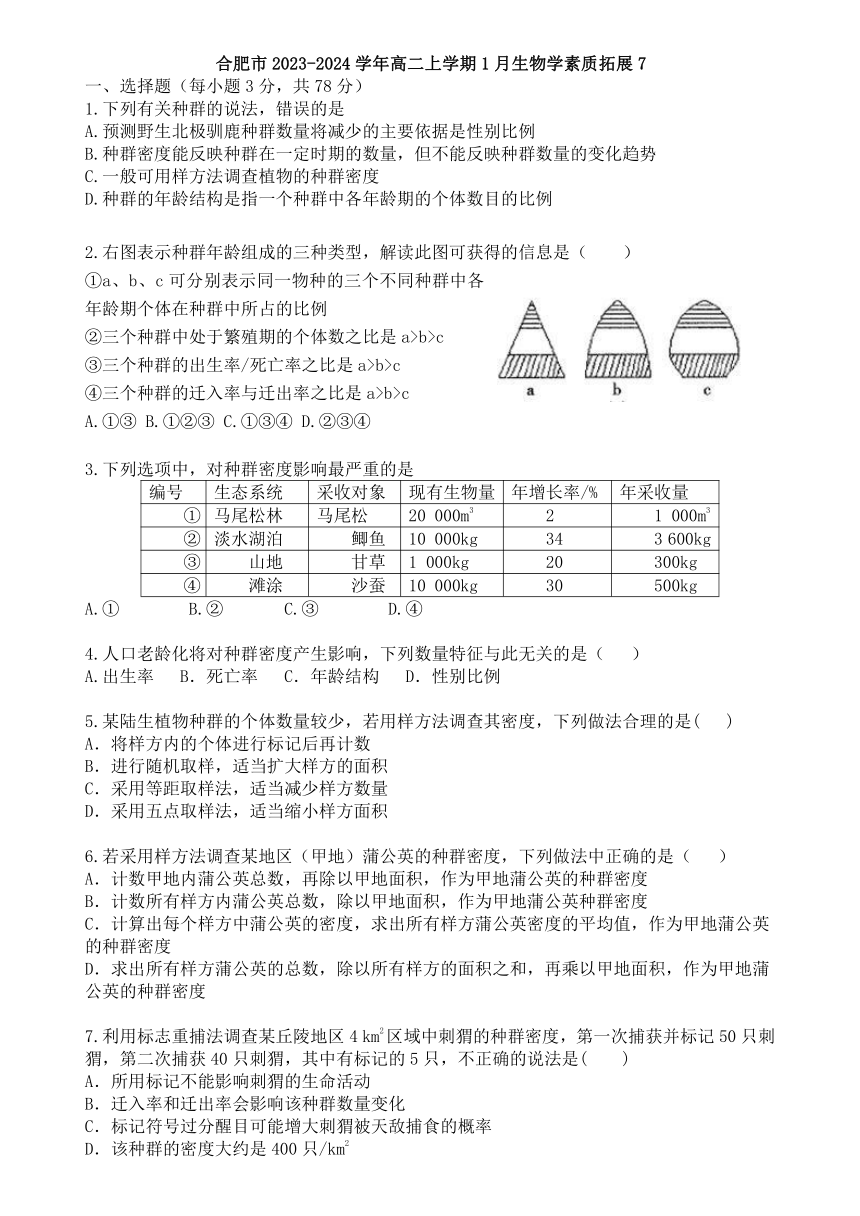

2.右图表示种群年龄组成的三种类型,解读此图可获得的信息是( )

①a、b、c可分别表示同一物种的三个不同种群中各年龄期个体在种群中所占的比例

②三个种群中处于繁殖期的个体数之比是a>b>c

③三个种群的出生率/死亡率之比是a>b>c

④三个种群的迁入率与迁出率之比是a>b>c

A.①③ B.①②③ C.①③④ D.②③④

3.下列选项中,对种群密度影响最严重的是

编号 生态系统 采收对象 现有生物量 年增长率/% 年采收量

① 马尾松林 马尾松 20 000m3 2 1 000m3

② 淡水湖泊 鲫鱼 10 000kg 34 3 600kg

③ 山地 甘草 1 000kg 20 300kg

④ 滩涂 沙蚕 10 000kg 30 500kg

A.① B.② C.③ D.④

4.人口老龄化将对种群密度产生影响,下列数量特征与此无关的是( )

A.出生率 B.死亡率 C.年龄结构 D.性别比例

5.某陆生植物种群的个体数量较少,若用样方法调查其密度,下列做法合理的是( )

A.将样方内的个体进行标记后再计数

B.进行随机取样,适当扩大样方的面积

C.采用等距取样法,适当减少样方数量

D.采用五点取样法,适当缩小样方面积

6.若采用样方法调查某地区(甲地)蒲公英的种群密度,下列做法中正确的是( )

A.计数甲地内蒲公英总数,再除以甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密度

B.计数所有样方内蒲公英总数,除以甲地面积,作为甲地蒲公英种群密度

C.计算出每个样方中蒲公英的密度,求出所有样方蒲公英密度的平均值,作为甲地蒲公英的种群密度

D.求出所有样方蒲公英的总数,除以所有样方的面积之和,再乘以甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密度

7.利用标志重捕法调查某丘陵地区4 km2区域中刺猬的种群密度,第一次捕获并标记50只刺猬,第二次捕获40只刺猬,其中有标记的5只,不正确的说法是( )

A.所用标记不能影响刺猬的生命活动

B.迁入率和迁出率会影响该种群数量变化

C.标记符号过分醒目可能增大刺猬被天敌捕食的概率

D.该种群的密度大约是400只/km2

8.对某地灰松鼠群体中某年出生的所有个体进行逐年观察,并统计了这些灰松鼠的存活情况,结果如图。下列说法正确的是( )

A.所观察的这些灰松鼠构成一个种群

B.准确统计该年出生的所有灰松鼠数量需用标记重捕法

C.据图可推测出该地的灰松鼠种内竞争逐年减弱

D.对灰松鼠进行保护时应更加关注其幼体

9.东亚飞蝗是我国历史上发生大蝗灾的主要元凶,在土壤含水率<15%的情况下,85%以上的受精卵可以孵化,一旦食物(植物幼嫩的茎、叶)等条件得到满足,很容易发生大爆发。下列因素中,对东亚飞蝗的繁衍、扩散起阻碍作用的是( )

A.充沛的降水 B.肥沃的土壤 C.连片的麦田 D.仅取食种子的鸟类

10.科研工作者为了预测某草原鼠害的发生情况,采用标志重捕法对该草原1平方千米范围内的田鼠数量进行调查,发现在调查的第一个月内,种群数量每天增加1.5%。下列分析正确的是( )

A.调查的第一个月内,田鼠种群数量呈“S”型增长

B.田鼠种群增长的模型可构建为Nt=N0λt,其中λ为1.5

C.种群数量=(第一次捕获数×第二次捕获数)÷第二次捕获中带标记个体数

D.当田鼠种群的出生率等于死亡率时,是防治鼠害的最佳时期

11.某地区蝗虫在秋季产卵后死亡,以卵越冬。某年秋季降温提前,大量蝗虫在产卵前死亡,次年该地区蝗虫的种群密度明显下降。对蝗虫种群密度下降的合理解释是( )

A.密度制约因素导致出生率下降

B.密度制约因素导致死亡率上升

C.非密度制约因素导致出生率下降

D.非密度制约因素导致死亡率上升

12.在我国江南的一片水稻田中生活着某种有害昆虫。为了解虫情,先后两次(间隔3天)对该种群展开了调查,前后两次调查得到的数据统计结果如图所示。

在两次调查间隔期内,该昆虫种群最可能遭遇到的事件为( )

A.受寒潮侵袭 B.遭杀虫剂消杀 C.被天敌捕杀 D.被性外激素诱杀

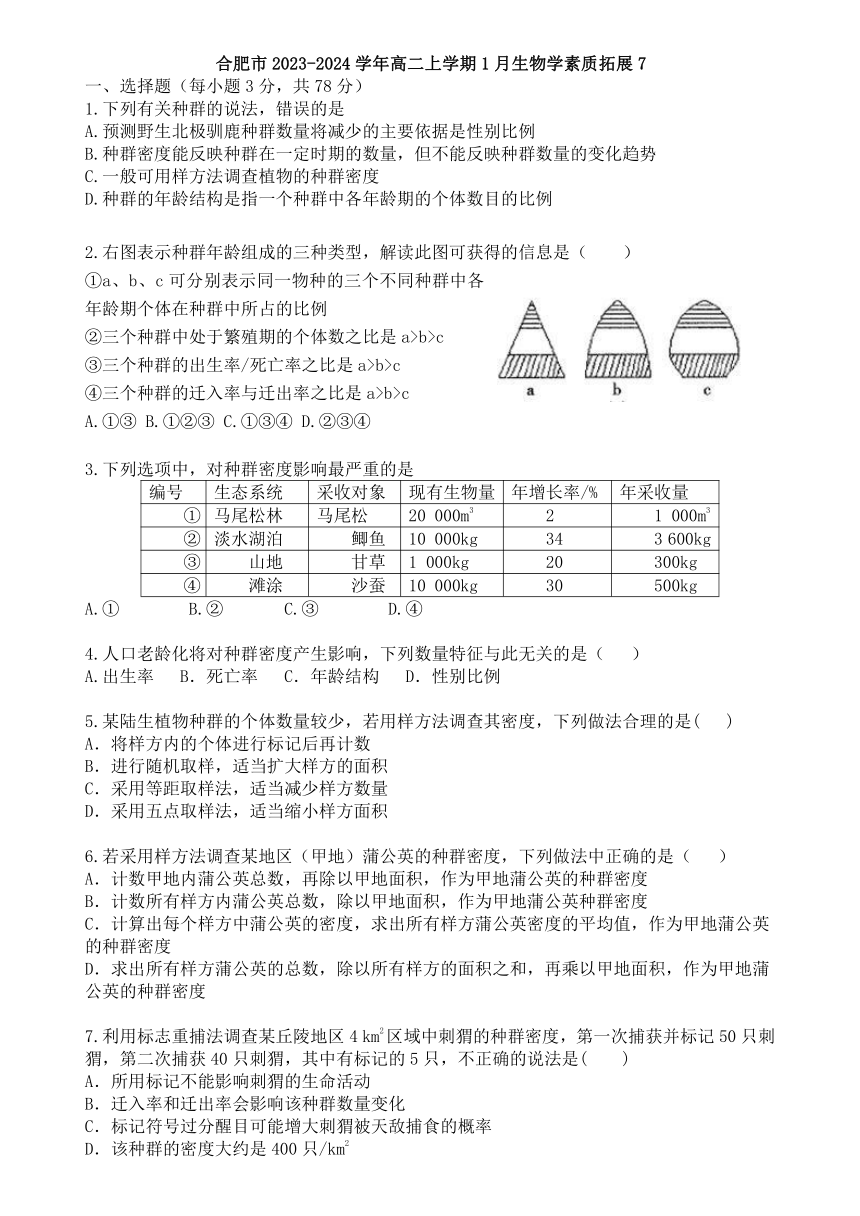

13.乔木种群的径级结构(代表年龄组成)可以反映种群与环境之间的相互关系,预测种群未来发展趋势。研究人员调查了甲、乙两地不同坡向某种乔木的径级结构,结果见如图。下列叙述错误的是( )

注:I和II为幼年期,III和IV为成年期,V和VI为老年期

A.甲地III径级个体可能在幼年期经历了干旱等不利环境

B.乙地阳坡的种群密度比甲地阳坡的种群密度低

C.甲、乙两地阳坡的种群年龄结构分别为稳定型和衰退型

D.甲、乙两地阴坡的种群增长曲线均为S型

14.某种群的λ随时间的变化曲线如图,其中λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数。下列相关叙述,正确的是( )

A.若该种群初始数量为N0,则t1时种群数量为N0·2t1

B.在t1~t2段内种群的出生率小于死亡率

C.种群数量在t3时最少

D.t4后种群数量呈“J”形增长

15.下列有关 “探究培养液中酵母菌种群数量的变化”叙述中,正确的是 ( )

A.本实验对培养液中酵母菌种群数量统计使用的是样方法

B.本探究实验由于有前后的自身对照,因此可不设置对照实验

C.若一个小方格中酵母菌过多,可增加对培养瓶内培养液的稀释倍数

D.计数时应统计小格中所有的酵母菌,包括各条边界线上的酵母菌

16.一个繁殖周期后的种群数量可表示为该种群的补充量。某实验水域中定期投入适量的饲料,其他因素稳定。图中曲线Ⅰ表示该实验水域中某种水生动物的亲体数量与补充量的关系,曲线Ⅱ表示亲体数量与补充量相等。下列说法正确的是( )

A.亲体数量约为1000个时,可获得最大持续捕捞量

B.亲体数量约为500个时,单位时间内增加的数量最多

C.亲体数量大于1000个时,补充量与亲体数量相等,种群达到稳定状态

D.饲料是影响该种群数量变化的非密度制约因素

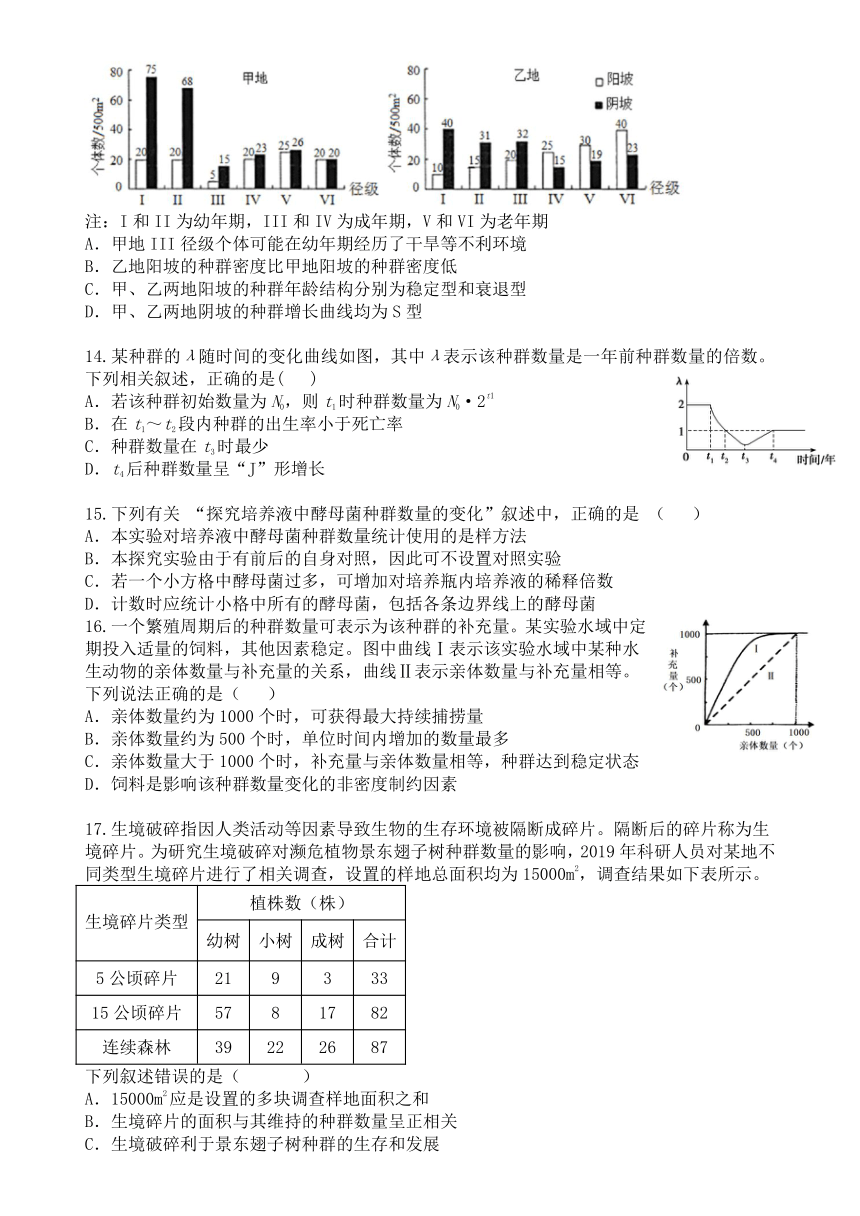

17.生境破碎指因人类活动等因素导致生物的生存环境被隔断成碎片。隔断后的碎片称为生境碎片。为研究生境破碎对濒危植物景东翅子树种群数量的影响,2019年科研人员对某地不同类型生境碎片进行了相关调查,设置的样地总面积均为15000m2,调查结果如下表所示。

生境碎片类型 植株数(株)

幼树 小树 成树 合计

5公顷碎片 21 9 3 33

15公顷碎片 57 8 17 82

连续森林 39 22 26 87

下列叙述错误的是( )

A.15000m2应是设置的多块调查样地面积之和

B.生境碎片的面积与其维持的种群数量呈正相关

C.生境破碎利于景东翅子树种群的生存和发展

D.不同树龄植株的数量比例反映该种群的年龄组成

18.红细胞计数区25×16=400个小方格组成,容纳液体总体积为0.1mm3,现将10ml酵母菌样品加入990ml无菌水稀释。已知中方格的酵母菌平均数量为a,显微镜下观察血细胞计数板某区域如图所示,下列叙述正确的是( )

A.1ml酵母菌样品中约有菌体2.5a×107个

B.在血细胞计数板中央滴一滴培养液,盖上盖玻片。若边缘有多余培养液,用吸水纸吸去

C.该计数室中有16个中方格

D.因酵母菌是需氧型细菌,因培养液氧气不足而导致其死亡会令计数结果偏大

19.下列结合种群特征的概念图所作的分析,错误的是( )

A.利用性引诱剂诱杀害虫会影响③

B.预测种群数量变化的主要依据是④

C.种群密度是种群最基本的数量特征

D.广州人口在春运期间数量变化主要取决于图中①②

20.动物学家考察某生态保护区后,认为当地鹿群正处于增长高峰期,预测今后还能增长十几年才会停止。动物学家作出这种判断的信息主要来自于( )

A.鹿群的数量和密度 B.鹿群的年龄组成

C.鹿群的性别比例 D.鹿群的出生率和死亡率

21.如图是一种酵母通气培养的生长曲线,a、b是相同培养条件下两批次培养的结果,下列叙述合理的是( )

A.a批次中可能有大量细菌污染

B.b批次的接种量可能高于a批次

C.t1时两批次都会产生较多的乙醇

D.t2时两批次发酵液中营养物质剩余量相同

22.大约在1800年,绵羊被引入到塔斯马尼亚岛,绵羊种群呈“S”形曲线增长,直到1860年才稳定在170万头左右。下列叙述正确的是( )

A.绵羊种群数量的变化与环境条件有关,而与出生率、死亡率变动无关

B.绵羊种群在达到环境容纳量之前,每单位时间内种群增长的倍数不变

C.若绵羊种群密度增大,相应病原微生物的致病力和传播速度减小

D.若草的生物量不变而种类发生改变,绵羊种群的环境容纳量可能发生变化

23.图中曲线1、2分别表示不同环境下某野生动物种弹数量变化情况。下列叙述错误的是( )

A.曲线2所代表的种群的环境容纳量是K1

B.曲线1表示一种理想状态下的种群数量变化

C.图中阴影部分表示由于环境阻力而淘汰的个体

D.AB段之间种群增长速率逐渐下降,但出生率大于死亡率

24.如图表示某种鱼类在有环境阻力条件下的种群增长曲线,下列相关叙述,正确的是( )

A.该鱼类种群数量的增长受自身种群密度的制约

B.气候条件的改变会影响该种群的环境容纳量

C.当种群数量达到d点时,环境阻力开始影响种群增长

D.渔业捕捞后剩余量需控制在b点左右

25.为研究甲、乙两种藻的竞争关系,在相同条件下对二者进行混合培养和单独培养,结果如下图所示。下列说法错误的是( )

A.单独培养条件下,甲藻数量约为1.0×106个时种群增长最快

B.混合培养时,种间竞争是导致甲藻种群数量在10~12天增长缓慢的主要原因

C.单独培养时乙藻种群数量呈“S" 型增长

D.混合培养对乙藻的影响较大

26.在对某自然保护区内甲、乙两个不同物种的种群数最进行了调查之后,又开展了连续4年的跟踪调查,计算其L值(L=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量),结果如图所示。下列关于这4年调查期间的种群致最变化的叙述,错误的是( )

A.第1年末甲乙两种群的增长速度不一定相等

B.第2年末乙种群数量不一定大于甲

C.第3年末乙种群数量达到了最大值

D.这4年中甲种群每年增加的数量是相等的

二、非选择题(共2题,22分)

27.某研究小组借助空中拍照技术调查草原上地面活动的某种哺乳动物的种群数量,主要操作流程是选取样方、空中拍照、识别照片中该种动物并计数。回答下列问题。

(1)调查群落中某哺乳动物的种群密度,通常采用标记重捕法,理由是 。

(2)为保证调查的可靠性和准确性,空中拍照技术在选取样方应注意的主要事项有 、 、样方数量适宜等。

(3)已知调查区域总面积为S,样方面积为m,样方内平均个体数为n,则该区域的种群数量为 。

(4)与标志重捕法相比,上述调查方法的优势有

(答出2点即可)。

28.用4种不同方式培养酵母菌,其他培养条件相同,酵母菌种群数量增长曲线分别为a、b、c、d,如图所示。

回答下列问题。

(1)培养酵母菌时需要将温度控制在20℃左右,原因是 。

(2)曲线a所示的种群数量增长最快,主要原因是种群增长所需的 最丰富。

(3)曲线d为对照组,对照组的培养方式是 。该组酵母菌数量增长到一定程度后,种群增长逐渐变慢,其限制因素有 (答出2点即可)。

(4)随着培养时间的延长,在有限的空间中,每组酵母菌种群数量都会达到环境容纳量。环境容纳量是指 。若在对照组中接种酵母菌的量增加一倍,则与增加前相比,K值 (填“增大”“不变”或“减小”)

参考答案

一、选择题(每小题3分,共78分)

1.A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.C 7.D 8.D 9.A 10.C 11.C 12.D 13.B 14.A

15.B 16.B 17.C 18.A 19.D 20.B 21.B 22.D 23.A 24.C 25.B 26.D

二、非选择题

1.(每空2分,共10分)(1)哺乳动物活动能力强,活动范围大 (2)随机取样、样方大小一致 (3)(S×n)/m (4)对野生动物的不良影响小、调查周期短,操作简便

2.(每空2分,共12分)(1)最适合酵母菌繁殖 (2)营养物质 (3)不换培养液 营养物质的消耗、有害代谢产物的积累、pH的改变 (4)一定的环境条件下所能维持的种群最大数量 不变

一、选择题(每小题3分,共78分)

1.下列有关种群的说法,错误的是

A.预测野生北极驯鹿种群数量将减少的主要依据是性别比例

B.种群密度能反映种群在一定时期的数量,但不能反映种群数量的变化趋势

C.一般可用样方法调查植物的种群密度

D.种群的年龄结构是指一个种群中各年龄期的个体数目的比例

2.右图表示种群年龄组成的三种类型,解读此图可获得的信息是( )

①a、b、c可分别表示同一物种的三个不同种群中各年龄期个体在种群中所占的比例

②三个种群中处于繁殖期的个体数之比是a>b>c

③三个种群的出生率/死亡率之比是a>b>c

④三个种群的迁入率与迁出率之比是a>b>c

A.①③ B.①②③ C.①③④ D.②③④

3.下列选项中,对种群密度影响最严重的是

编号 生态系统 采收对象 现有生物量 年增长率/% 年采收量

① 马尾松林 马尾松 20 000m3 2 1 000m3

② 淡水湖泊 鲫鱼 10 000kg 34 3 600kg

③ 山地 甘草 1 000kg 20 300kg

④ 滩涂 沙蚕 10 000kg 30 500kg

A.① B.② C.③ D.④

4.人口老龄化将对种群密度产生影响,下列数量特征与此无关的是( )

A.出生率 B.死亡率 C.年龄结构 D.性别比例

5.某陆生植物种群的个体数量较少,若用样方法调查其密度,下列做法合理的是( )

A.将样方内的个体进行标记后再计数

B.进行随机取样,适当扩大样方的面积

C.采用等距取样法,适当减少样方数量

D.采用五点取样法,适当缩小样方面积

6.若采用样方法调查某地区(甲地)蒲公英的种群密度,下列做法中正确的是( )

A.计数甲地内蒲公英总数,再除以甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密度

B.计数所有样方内蒲公英总数,除以甲地面积,作为甲地蒲公英种群密度

C.计算出每个样方中蒲公英的密度,求出所有样方蒲公英密度的平均值,作为甲地蒲公英的种群密度

D.求出所有样方蒲公英的总数,除以所有样方的面积之和,再乘以甲地面积,作为甲地蒲公英的种群密度

7.利用标志重捕法调查某丘陵地区4 km2区域中刺猬的种群密度,第一次捕获并标记50只刺猬,第二次捕获40只刺猬,其中有标记的5只,不正确的说法是( )

A.所用标记不能影响刺猬的生命活动

B.迁入率和迁出率会影响该种群数量变化

C.标记符号过分醒目可能增大刺猬被天敌捕食的概率

D.该种群的密度大约是400只/km2

8.对某地灰松鼠群体中某年出生的所有个体进行逐年观察,并统计了这些灰松鼠的存活情况,结果如图。下列说法正确的是( )

A.所观察的这些灰松鼠构成一个种群

B.准确统计该年出生的所有灰松鼠数量需用标记重捕法

C.据图可推测出该地的灰松鼠种内竞争逐年减弱

D.对灰松鼠进行保护时应更加关注其幼体

9.东亚飞蝗是我国历史上发生大蝗灾的主要元凶,在土壤含水率<15%的情况下,85%以上的受精卵可以孵化,一旦食物(植物幼嫩的茎、叶)等条件得到满足,很容易发生大爆发。下列因素中,对东亚飞蝗的繁衍、扩散起阻碍作用的是( )

A.充沛的降水 B.肥沃的土壤 C.连片的麦田 D.仅取食种子的鸟类

10.科研工作者为了预测某草原鼠害的发生情况,采用标志重捕法对该草原1平方千米范围内的田鼠数量进行调查,发现在调查的第一个月内,种群数量每天增加1.5%。下列分析正确的是( )

A.调查的第一个月内,田鼠种群数量呈“S”型增长

B.田鼠种群增长的模型可构建为Nt=N0λt,其中λ为1.5

C.种群数量=(第一次捕获数×第二次捕获数)÷第二次捕获中带标记个体数

D.当田鼠种群的出生率等于死亡率时,是防治鼠害的最佳时期

11.某地区蝗虫在秋季产卵后死亡,以卵越冬。某年秋季降温提前,大量蝗虫在产卵前死亡,次年该地区蝗虫的种群密度明显下降。对蝗虫种群密度下降的合理解释是( )

A.密度制约因素导致出生率下降

B.密度制约因素导致死亡率上升

C.非密度制约因素导致出生率下降

D.非密度制约因素导致死亡率上升

12.在我国江南的一片水稻田中生活着某种有害昆虫。为了解虫情,先后两次(间隔3天)对该种群展开了调查,前后两次调查得到的数据统计结果如图所示。

在两次调查间隔期内,该昆虫种群最可能遭遇到的事件为( )

A.受寒潮侵袭 B.遭杀虫剂消杀 C.被天敌捕杀 D.被性外激素诱杀

13.乔木种群的径级结构(代表年龄组成)可以反映种群与环境之间的相互关系,预测种群未来发展趋势。研究人员调查了甲、乙两地不同坡向某种乔木的径级结构,结果见如图。下列叙述错误的是( )

注:I和II为幼年期,III和IV为成年期,V和VI为老年期

A.甲地III径级个体可能在幼年期经历了干旱等不利环境

B.乙地阳坡的种群密度比甲地阳坡的种群密度低

C.甲、乙两地阳坡的种群年龄结构分别为稳定型和衰退型

D.甲、乙两地阴坡的种群增长曲线均为S型

14.某种群的λ随时间的变化曲线如图,其中λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数。下列相关叙述,正确的是( )

A.若该种群初始数量为N0,则t1时种群数量为N0·2t1

B.在t1~t2段内种群的出生率小于死亡率

C.种群数量在t3时最少

D.t4后种群数量呈“J”形增长

15.下列有关 “探究培养液中酵母菌种群数量的变化”叙述中,正确的是 ( )

A.本实验对培养液中酵母菌种群数量统计使用的是样方法

B.本探究实验由于有前后的自身对照,因此可不设置对照实验

C.若一个小方格中酵母菌过多,可增加对培养瓶内培养液的稀释倍数

D.计数时应统计小格中所有的酵母菌,包括各条边界线上的酵母菌

16.一个繁殖周期后的种群数量可表示为该种群的补充量。某实验水域中定期投入适量的饲料,其他因素稳定。图中曲线Ⅰ表示该实验水域中某种水生动物的亲体数量与补充量的关系,曲线Ⅱ表示亲体数量与补充量相等。下列说法正确的是( )

A.亲体数量约为1000个时,可获得最大持续捕捞量

B.亲体数量约为500个时,单位时间内增加的数量最多

C.亲体数量大于1000个时,补充量与亲体数量相等,种群达到稳定状态

D.饲料是影响该种群数量变化的非密度制约因素

17.生境破碎指因人类活动等因素导致生物的生存环境被隔断成碎片。隔断后的碎片称为生境碎片。为研究生境破碎对濒危植物景东翅子树种群数量的影响,2019年科研人员对某地不同类型生境碎片进行了相关调查,设置的样地总面积均为15000m2,调查结果如下表所示。

生境碎片类型 植株数(株)

幼树 小树 成树 合计

5公顷碎片 21 9 3 33

15公顷碎片 57 8 17 82

连续森林 39 22 26 87

下列叙述错误的是( )

A.15000m2应是设置的多块调查样地面积之和

B.生境碎片的面积与其维持的种群数量呈正相关

C.生境破碎利于景东翅子树种群的生存和发展

D.不同树龄植株的数量比例反映该种群的年龄组成

18.红细胞计数区25×16=400个小方格组成,容纳液体总体积为0.1mm3,现将10ml酵母菌样品加入990ml无菌水稀释。已知中方格的酵母菌平均数量为a,显微镜下观察血细胞计数板某区域如图所示,下列叙述正确的是( )

A.1ml酵母菌样品中约有菌体2.5a×107个

B.在血细胞计数板中央滴一滴培养液,盖上盖玻片。若边缘有多余培养液,用吸水纸吸去

C.该计数室中有16个中方格

D.因酵母菌是需氧型细菌,因培养液氧气不足而导致其死亡会令计数结果偏大

19.下列结合种群特征的概念图所作的分析,错误的是( )

A.利用性引诱剂诱杀害虫会影响③

B.预测种群数量变化的主要依据是④

C.种群密度是种群最基本的数量特征

D.广州人口在春运期间数量变化主要取决于图中①②

20.动物学家考察某生态保护区后,认为当地鹿群正处于增长高峰期,预测今后还能增长十几年才会停止。动物学家作出这种判断的信息主要来自于( )

A.鹿群的数量和密度 B.鹿群的年龄组成

C.鹿群的性别比例 D.鹿群的出生率和死亡率

21.如图是一种酵母通气培养的生长曲线,a、b是相同培养条件下两批次培养的结果,下列叙述合理的是( )

A.a批次中可能有大量细菌污染

B.b批次的接种量可能高于a批次

C.t1时两批次都会产生较多的乙醇

D.t2时两批次发酵液中营养物质剩余量相同

22.大约在1800年,绵羊被引入到塔斯马尼亚岛,绵羊种群呈“S”形曲线增长,直到1860年才稳定在170万头左右。下列叙述正确的是( )

A.绵羊种群数量的变化与环境条件有关,而与出生率、死亡率变动无关

B.绵羊种群在达到环境容纳量之前,每单位时间内种群增长的倍数不变

C.若绵羊种群密度增大,相应病原微生物的致病力和传播速度减小

D.若草的生物量不变而种类发生改变,绵羊种群的环境容纳量可能发生变化

23.图中曲线1、2分别表示不同环境下某野生动物种弹数量变化情况。下列叙述错误的是( )

A.曲线2所代表的种群的环境容纳量是K1

B.曲线1表示一种理想状态下的种群数量变化

C.图中阴影部分表示由于环境阻力而淘汰的个体

D.AB段之间种群增长速率逐渐下降,但出生率大于死亡率

24.如图表示某种鱼类在有环境阻力条件下的种群增长曲线,下列相关叙述,正确的是( )

A.该鱼类种群数量的增长受自身种群密度的制约

B.气候条件的改变会影响该种群的环境容纳量

C.当种群数量达到d点时,环境阻力开始影响种群增长

D.渔业捕捞后剩余量需控制在b点左右

25.为研究甲、乙两种藻的竞争关系,在相同条件下对二者进行混合培养和单独培养,结果如下图所示。下列说法错误的是( )

A.单独培养条件下,甲藻数量约为1.0×106个时种群增长最快

B.混合培养时,种间竞争是导致甲藻种群数量在10~12天增长缓慢的主要原因

C.单独培养时乙藻种群数量呈“S" 型增长

D.混合培养对乙藻的影响较大

26.在对某自然保护区内甲、乙两个不同物种的种群数最进行了调查之后,又开展了连续4年的跟踪调查,计算其L值(L=当年末种群个体数量/前一年末种群个体数量),结果如图所示。下列关于这4年调查期间的种群致最变化的叙述,错误的是( )

A.第1年末甲乙两种群的增长速度不一定相等

B.第2年末乙种群数量不一定大于甲

C.第3年末乙种群数量达到了最大值

D.这4年中甲种群每年增加的数量是相等的

二、非选择题(共2题,22分)

27.某研究小组借助空中拍照技术调查草原上地面活动的某种哺乳动物的种群数量,主要操作流程是选取样方、空中拍照、识别照片中该种动物并计数。回答下列问题。

(1)调查群落中某哺乳动物的种群密度,通常采用标记重捕法,理由是 。

(2)为保证调查的可靠性和准确性,空中拍照技术在选取样方应注意的主要事项有 、 、样方数量适宜等。

(3)已知调查区域总面积为S,样方面积为m,样方内平均个体数为n,则该区域的种群数量为 。

(4)与标志重捕法相比,上述调查方法的优势有

(答出2点即可)。

28.用4种不同方式培养酵母菌,其他培养条件相同,酵母菌种群数量增长曲线分别为a、b、c、d,如图所示。

回答下列问题。

(1)培养酵母菌时需要将温度控制在20℃左右,原因是 。

(2)曲线a所示的种群数量增长最快,主要原因是种群增长所需的 最丰富。

(3)曲线d为对照组,对照组的培养方式是 。该组酵母菌数量增长到一定程度后,种群增长逐渐变慢,其限制因素有 (答出2点即可)。

(4)随着培养时间的延长,在有限的空间中,每组酵母菌种群数量都会达到环境容纳量。环境容纳量是指 。若在对照组中接种酵母菌的量增加一倍,则与增加前相比,K值 (填“增大”“不变”或“减小”)

参考答案

一、选择题(每小题3分,共78分)

1.A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.C 7.D 8.D 9.A 10.C 11.C 12.D 13.B 14.A

15.B 16.B 17.C 18.A 19.D 20.B 21.B 22.D 23.A 24.C 25.B 26.D

二、非选择题

1.(每空2分,共10分)(1)哺乳动物活动能力强,活动范围大 (2)随机取样、样方大小一致 (3)(S×n)/m (4)对野生动物的不良影响小、调查周期短,操作简便

2.(每空2分,共12分)(1)最适合酵母菌繁殖 (2)营养物质 (3)不换培养液 营养物质的消耗、有害代谢产物的积累、pH的改变 (4)一定的环境条件下所能维持的种群最大数量 不变

同课章节目录