广东省清远市英德市浛洸镇初中2023-2024学年上学期七年级历史期末考试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省清远市英德市浛洸镇初中2023-2024学年上学期七年级历史期末考试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 502.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-21 07:57:36 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年第一学期期末考试

七年级历史试卷

(本套试题考试时间80分钟,满分100分)

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。)

1.中华文明诞生于考古学上的新石器时代。下列选项中能够支撑该论点的论据是( )

①云南元谋发掘的粗糙石器 ②北京周口店发掘的打制石器

③半坡遗址发掘的磨制石器和粟粒 ④河姆渡遗址发掘的磨制石器和稻谷

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

2.半坡遗址出土了用来捻线的石制、陶制纺轮。从半坡陶器底部发现的麻布印痕分析,当时最细的线纹直径0.5毫米,已和今天的线差不多。这可用于印证半坡人( )

A.已经从事农业生产 B.贫富差距迅速扩大

C.掌握纺织制衣技术 D.以手工业生产为生

3.“二重证据法”强调运用文献记载与考古发现相互印证,以考量古代历史。以下相关史料的对比研究,最符合“二重证据法”的是( )

A.二里头遗址与二里头宫殿复原图 B.殷墟甲骨文与《史记·殷本纪》

C.远古炎黄传说与黄帝陵遗址 D.秦陵兵马俑与电视剧《大秦帝国》

4.以下历史事件发生在下图①朝代的是( )

A.铸造精美的四羊方尊 B.牧野之战中商军倒戈

C.铁制农具和牛耕出现 D.世袭制代替了禅让制

5.有学者认为,“夏王朝、商王朝、周王朝最终毁于昏庸无道的亡国之君。”以下史实能够佐证其观点的是( )

A.盘庚迁殷 B.涿鹿之战 C.商汤灭夏 D.平王东迁

6.商周青铜器在纹饰制作中逐渐形成了规矩,这种按规矩制作的思想,一直延续至今,并体现在当今的各行各业中。这体现了青铜器( )

A.影响后世工艺 B.制造颇具规模

C.规范社会秩序 D.铭文内容丰富

7.某甲骨文记载了商王的一次车祸。据此可知,甲骨文()

卜辞:“王占曰:……甲午,王往逐咒(兜:一种水牛),小臣甾(载)车,马甜(俄,突然)口(撞)王车,子央亦坠。”

A.是中国目前已知最早的文字 B.是汉字形成发展的重要阶段

C.有助于了解商朝的社会状况 D.丰富和推动中华文化的成长

8.春秋时期,郑灵公赐宴甲鱼汤却偏偏不给公子宋,公子宋大怒,用手指在鼎里蘸了蘸,尝到味道后才退下,郑灵公发怒扬言要杀死公子宋,却反被公子宋带人杀死。这反映了当时( )

A.经济发展遇到阻碍 B.王室衰微

C.旧有制度遭到破坏 D.诸侯争霸

9.《商君书·画策第十八》记载“民之见战也,如恶狼之见肉,则民用矣。凡战者,民之所恶也。能使民乐战者,王。”基于此认识,商鞅变法( )

A.鼓励耕织 B.奖励军功 C.严明法度 D.确立县制

10.战国时代在热学方面已发明青铜凹面镜聚焦太阳光取火;在力学方面已经认识到惯性现象。材料描述的是,战国时期( )

A.社会制度的变化 B.变法运动的盛况

C.科学技术的进步 D.七雄并立的形势

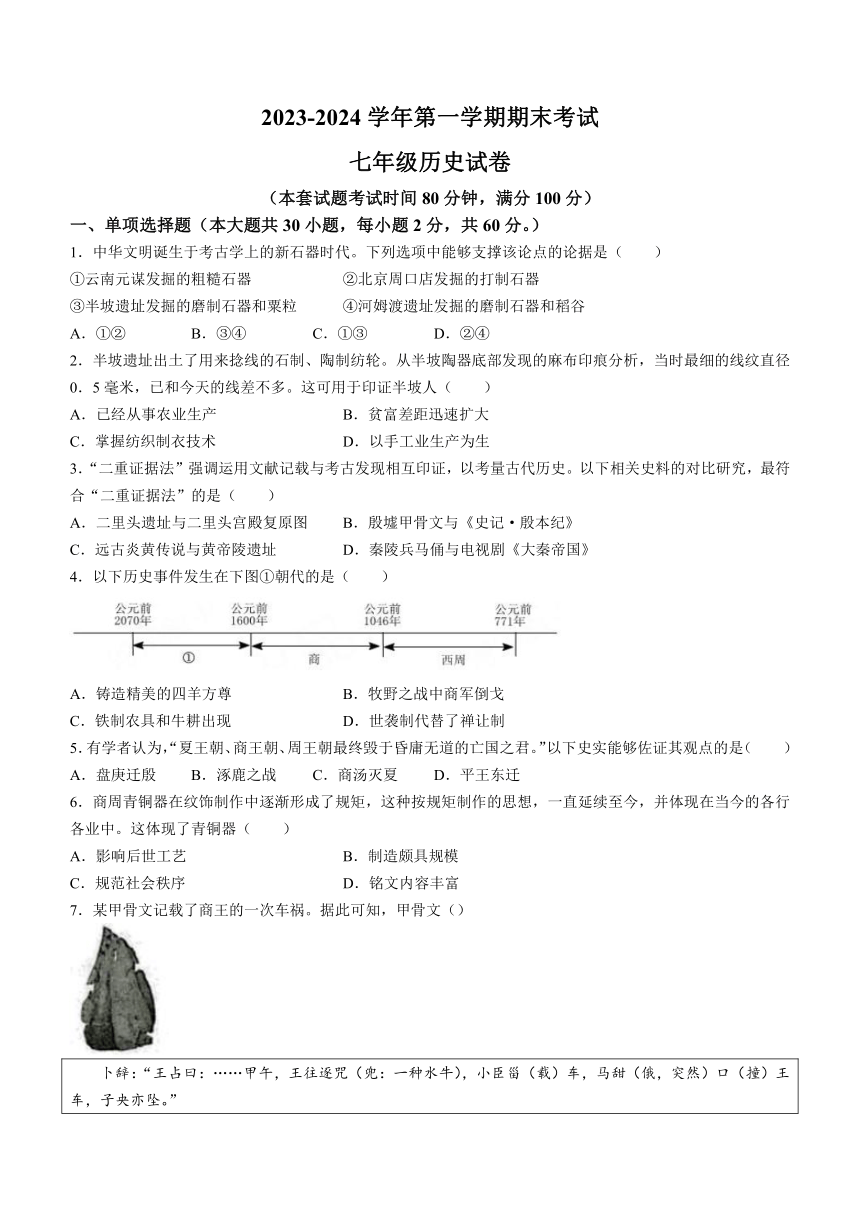

11.如图为我国古代造福千秋的综合性水利枢纽,历经2200多年,至今仍发挥着巨大作用,该水利枢纽是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.通济渠 D.永济渠

12.“视人之国,若视其国;视人之家,若视其家(对待别人的家庭如同对待自己的家庭),视人之身,若视其身。”这体现的是( )

A.韩非的“法治”思想 B.孔子的“仁政”思想

C.老子的“无为”思想 D.墨子的“兼爱”思想

13.战国时期,诸子百家观点不同甚至相反,“蜂出并作,各引一端”,各派主张虽然不同,但是互相补充,互相制约。这体现了当时( )

A.文化兼收并蓄 B.官府垄断教育

C.思想严格控制 D.社会动荡不安

14.《里耶秦简》中提及:“秦始皇二十七年二月,洞庭郡政府下达到所辖各县的政令文书,由各县负责传达到有关官吏与部门,并予以执行。”与之相关的制度是( )

A.分封制 B.郡县制 C.世袭制 D.三公制

15.有学者认为“秦统一后,统治者忘记了创业时的艰辛”能佐证这一说法的是,秦始皇( )

A.统一度量衡 B.统一文字 C.开创大一统 D.大兴土木

16.“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”与该诗描述相关的成语是( )

A.退避三舍 B.围魏救赵 C.风声鹤唳 D.四面楚歌

17.“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文(文帝),加之以恭俭,孝景(景帝)遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚”。这一局面得益于( )

A.尊王攘夷 B.管仲改革 C.北人南迁 D.休养生息

18.汉武帝时加赐恩惠,使诸侯王得以施恩惠于子弟,多数疆域广大的诸侯国被划分出去了若干个小侯国。此“恩惠”指( )

A.实施推恩令 B.建立刺史制度 C.铸造五铢钱 D.实行盐铁专卖

19.汉代的统治者,把它(儒家学说)当做了一种材料,铸成了一条文化思想的狭路。在狭路的起点写着知识分子由此入口,在狭路的尽头堆积着大堆的禄米。这条路指的是( )

A.百家争鸣 B.尊崇儒术 C.焚书坑儒 D.无为而治

20.在中国的历代帝王中,唯一一个同时拥有“定鼎帝王”(即开国皇帝之意)与“中兴之君”两项头衔的是( )

A.汉高祖 B.汉景帝 C.光武帝 D.孝文帝

21.东汉时期,汉顺帝皇后的哥哥梁冀遣私客到属县逮捉富人,被以它罪,拷掠钱财。这反映了当时( )

A.宦官把持朝政 B.外戚势力强大 C.割据势力猖獗 D.贫民流离失所

22.张骞通西域后,汉武帝把郡县乡的行政体制覆盖到新开地区;同时在这些地区修筑军事要塞,形成严密的边防体系和军事保障。这一措施有利于( )

A.维护丝绸之路的畅通 B.国家控制经济命脉

C.减轻农民赋税和徭役 D.加强南北沿线交通

23.一部作品的目录(部分)。据此判断该作品是()

五帝本纪第一 夏本纪第二 共12本纪

吴太伯世家第一 齐太公史家第二 共30世家

伯夷列传第一 管晏列传第二 共70列传

A.《齐民要术》 B.《春秋》 C.《九章算术》 D.《史记》

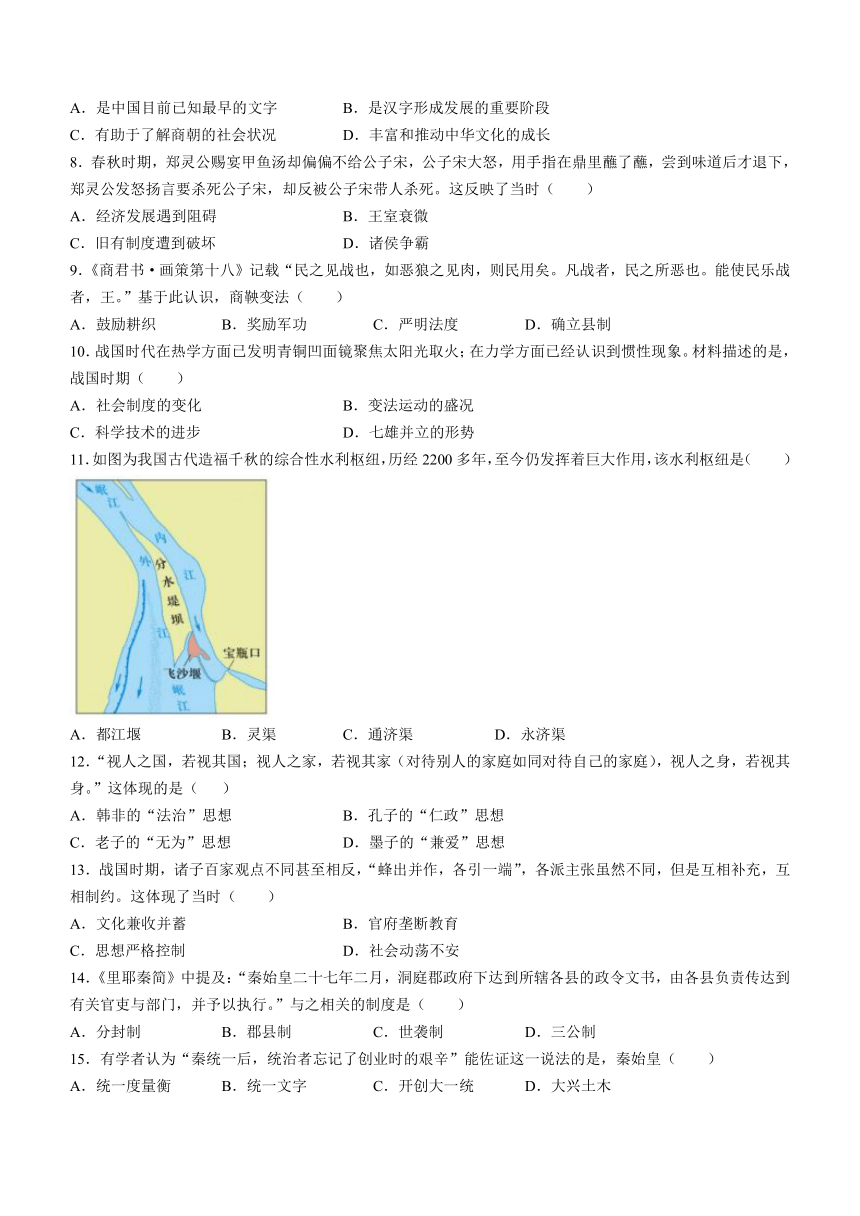

24.培养时空概念是历史的基本学科素养。下面地图所示战役的影响是( )

A.为曹操以后统一北方打下基础 B.为三国鼎立局面形成奠定基础

C.导致了北方人口大规模南迁 D.东晋成功抵御了来自北方的军事威胁

25.把历史事件放到一个更大的时空范围里去观察,更容易发现历史发展的趋势。以下示意图反映出( )

A.东汉末年军阀割据 B.三国鼎立局面形成

C.魏晋时期政权并立 D.统一趋势不断加强

26.西晋末年以来,北方人口大量南移,广泛散布于长江中下游各地区,并在各地形成新聚落。这一现象主要是因为( )

A.八王之乱 B.经济重心南移

C.农民起义 D.自然灾害频繁

27.前秦军南下势如破竹,显示出一举歼灭东晋的气势,没想到遭受始料未及的大败,由华北五族各族合并混编而成的前秦军马上失去控制,陷入一片混乱。与此相关的战役是( )

A.官渡之战 B.淝水之战 C.黄巾起义 D.巨鹿之战

28.东晋时与西方的大秦、波斯和中南半岛上的国家有往来贸易。南朝时,对日本和朝鲜半岛的贸易增多,

与东南亚地区的交往更加频繁。这体现了东晋南朝时( )

A.社会比较安定 B.江南地区得到开发

C.海外贸易发展 D.积极进取开疆拓土

29.某校历史学习小组在开展合作探究时,制作了图示卡片。下列选项与该卡片内容最契合的是( )

A.商鞅变法 B.文景之治 C.光武中兴 D.北魏孝文帝改革

30.东晋书法家王羲之吸收汉魏诸家之精华,集书法之大成,时人称赞他的书法为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。下列书法作品中,最能体现王羲之行书风格的是( )

A.《兰亭集序》 B.《张猛龙碑》

C.《颜氏家庙碑》 D.《九成宫醴泉碑铭》

二、综合题(本大题共3小题,31题13分,32题12分,33题15分,共40分)

31.中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。阅读材料,回答问题。(13分)

材料一 原始农业作为农业的第一个历史形态,它的生产工具以石质和木质为主,广泛使用砍伐工具,刀耕火种,实行撂荒耕作制,种植业、畜牧业与采集渔猎并存。据现有资料,中国原始农业早在距今8000年以前已在某些地区发生。

——百度百科

材料二 1955年开始,在位于现在河北石家庄市市庄村发掘出了战国中、晚期居住遗址,这个遗址属于中山国或赵国,其中发现农业生产工具四十七件,遗址中又发现有牛、羊、狗、猪、鸡、鱼的骨骼、鸡蛋壳及炭化了的高粱。

——摘编自词典网

材料三

——摘编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

(1)结合所学知识指出距今6000年左右中国古代原始农业的两个代表,根据材料一归纳中国原始农业的特点。(4分)

(2)据材料二和所学知识判断,遗址中发掘的生产工具主要类别是什么?分析这类生产工具给当时的社会带来的影响。(4分)

(3)材料三中粮食平均亩产量最高的是哪个时期?结合所学知识分析这个时期最高的原因。(5分)

32.自古以来,史学家对古人有着各种评价与看法。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一 天下的君王以及贤人很多,(他们大多是)当时的荣耀,死后就完了。孔子是一个平民,传到十几代,读书的人都尊崇他。从天子王侯,到全国研究六经的人,都以孔子的学说作为准则,孔子可以说是道德学问最高尚的人了!

——译自司马迁《史记·孔子世家》

材料二 东汉史学家班固《汉书·古今人表》对部分历史人物进行了等级划分,如下表

上等 中等 下等

周文王、孔子、孟子 齐桓公、秦始皇 夏桀、商纣

材料三 对于汉武帝,《史记》作者司马迁一方面肯定其“外攘夷狄(对外抗击其他民族),内修法度(对内治理国家)”的历史功绩,另一方面也在《平准书》里揭露他晚年穷兵黩武、奢侈浪费、财政困难而加紧搜刮人民的情况,并在《封禅书》里无情地抨击他一味迷信、梦想会见仙人的荒唐事情。

(1)据材料一指出司马迁对孔子的态度,列举孔子的思想主张。(3分)

(2)指出材料二中人物等级的划分受到哪家学派的影响,分析夏桀、商纣被划为下等的原因。(3分)

(3)据材料三并结合所学知识指出汉武帝“外攘夷狄”表现和“内修法度”在思想上的措施,并概括司马迁对汉武帝的评价。(4分)

(4)综合上述材料和所学知识,指出有哪些因素影响史学家对古人的评价。(2分)

33.地方行政制度是古代中国政治文明的重要组成部分。阅读材料,回答问题。(15分)

材料一 如下图,《荀子》记载西周初年71国中姬姓(同姓)诸侯国比例

材料二 (秦)郡县官吏统统由享受俸禄的职业官僚担任,任免权集中于中央。……郡守掌行政,郡尉掌军事,郡监御史掌监察。……郡县官必须服从朝廷的统一调动。官员调任它职,不得携带旧部属吏。每年正月“大课”(对官员定期的考核),中央课考郡守,郡守课考县令长。

——摘编自李治安《唐宋元明清中央与地方关系研究》

材料三 汉武帝规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,把王国土地的一部分分给子弟为列侯,由皇帝制定这些侯国的名号,分别隶属于汉郡。又颁布律令,规定王国官员地位低于一般官员,限制人们与诸侯王交游。从此,王国与汉郡无异。

——摘编自邱树森、陈振江主编《新编中国通史》

(1)与材料一相关的是什么制度?这一制度有什么影响?(3分)

(2)根据材料二,指出秦朝在地方上实行什么制度,并归纳这种制度的主要内容。(5分)

(3)根据材料三结合所学知识,分析汉武帝解决王国问题的措施及影响。(5分)

(4)综合上述材料和所学知识,指出西周到秦汉时期,地方制度变化反映的历史趋势。(2分)

初一年级历史科答案

一、单项选择题(本题共30小题,每小题2分,共60分)。

1-5: B C B D C 6-10: A C C B C

11-15: A D A B D 16-20: D D A B C

21-25: B A D B D 26-30: A B C D A

二、综合题(本大题共3小题,31题13分,32题12分,33题15分,共40分)

31.(13分)

(1)两个代表:半坡文明遗址(半坡人);河姆渡文明遗址(河姆渡人)(一点1分,共两点)

特点:生产工具以石质和木质为主;刀耕火种;种植业、畜牧业与采集渔猎并存;产生时间早。(1点1分,任意两点得2分)

(2)主要类别:铁农具(铁制生产工具、铁犁、铁工具等)(2分)

影响:推动农业生产的进步;推动生产力发展;是社会大变革的根本原因。(任意1点即可,2分)

(3)时期:秦汉时期。(1分)

原因:国家统一,社会稳定;政府重视农业生产,实行休养生息的政策;生产技术的进步;兴修水利。(1点2分,任意两点得4分)

32.(12分)

(1)态度:尊崇(欣赏、肯定)(1分)

思想主张:“仁”、“礼”、“以德治国”、“有教无类”。(1点1分,任意两点得2分)

(2)学派:儒家(1分)

原因:实行暴政(2分)

(3)外:北击匈奴;(1分)内:罢黜百家,尊崇儒术。(1分)

评价:汉武帝既有巩固大一统的伟大一面,又有不惜民力、自私的一面。(2分)

(4)因素:个人想法、个人立场、社会主流思想、政治环境、时代背景等(1点1分,任意两点得2分)33(15分)

(1)制度:分封制。(1分)

作用:加强了周王对地方的控制;扩大了周的疆域;稳定了政局;形成森严的等级制度;后来成为分裂的因素。(最终导致诸侯争霸)。(1点1分,任意两点得2分)

(2)制度:郡县制。(1分)

内容:职业官僚担任地方官;官员由中央任免;不同官员分掌不同权力;权力界限分明;官员调动不得携带部属:定期对官员进行考核:郡的长官叫郡守,县的长官叫县令。(1点2分,任意两点得4分)

(3)措施:颁布推恩令。(1分)

影响:解决了王国问题:加强了中央集权;有利于国家的稳定(有利于维护国家统一);中央对地方控制大大加强(1点2分,任意两点得4分)

(4)趋势:中央集权加强或地方力量削弱或中央对地方的控制不断加强。(2分)

七年级历史试卷

(本套试题考试时间80分钟,满分100分)

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。)

1.中华文明诞生于考古学上的新石器时代。下列选项中能够支撑该论点的论据是( )

①云南元谋发掘的粗糙石器 ②北京周口店发掘的打制石器

③半坡遗址发掘的磨制石器和粟粒 ④河姆渡遗址发掘的磨制石器和稻谷

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

2.半坡遗址出土了用来捻线的石制、陶制纺轮。从半坡陶器底部发现的麻布印痕分析,当时最细的线纹直径0.5毫米,已和今天的线差不多。这可用于印证半坡人( )

A.已经从事农业生产 B.贫富差距迅速扩大

C.掌握纺织制衣技术 D.以手工业生产为生

3.“二重证据法”强调运用文献记载与考古发现相互印证,以考量古代历史。以下相关史料的对比研究,最符合“二重证据法”的是( )

A.二里头遗址与二里头宫殿复原图 B.殷墟甲骨文与《史记·殷本纪》

C.远古炎黄传说与黄帝陵遗址 D.秦陵兵马俑与电视剧《大秦帝国》

4.以下历史事件发生在下图①朝代的是( )

A.铸造精美的四羊方尊 B.牧野之战中商军倒戈

C.铁制农具和牛耕出现 D.世袭制代替了禅让制

5.有学者认为,“夏王朝、商王朝、周王朝最终毁于昏庸无道的亡国之君。”以下史实能够佐证其观点的是( )

A.盘庚迁殷 B.涿鹿之战 C.商汤灭夏 D.平王东迁

6.商周青铜器在纹饰制作中逐渐形成了规矩,这种按规矩制作的思想,一直延续至今,并体现在当今的各行各业中。这体现了青铜器( )

A.影响后世工艺 B.制造颇具规模

C.规范社会秩序 D.铭文内容丰富

7.某甲骨文记载了商王的一次车祸。据此可知,甲骨文()

卜辞:“王占曰:……甲午,王往逐咒(兜:一种水牛),小臣甾(载)车,马甜(俄,突然)口(撞)王车,子央亦坠。”

A.是中国目前已知最早的文字 B.是汉字形成发展的重要阶段

C.有助于了解商朝的社会状况 D.丰富和推动中华文化的成长

8.春秋时期,郑灵公赐宴甲鱼汤却偏偏不给公子宋,公子宋大怒,用手指在鼎里蘸了蘸,尝到味道后才退下,郑灵公发怒扬言要杀死公子宋,却反被公子宋带人杀死。这反映了当时( )

A.经济发展遇到阻碍 B.王室衰微

C.旧有制度遭到破坏 D.诸侯争霸

9.《商君书·画策第十八》记载“民之见战也,如恶狼之见肉,则民用矣。凡战者,民之所恶也。能使民乐战者,王。”基于此认识,商鞅变法( )

A.鼓励耕织 B.奖励军功 C.严明法度 D.确立县制

10.战国时代在热学方面已发明青铜凹面镜聚焦太阳光取火;在力学方面已经认识到惯性现象。材料描述的是,战国时期( )

A.社会制度的变化 B.变法运动的盛况

C.科学技术的进步 D.七雄并立的形势

11.如图为我国古代造福千秋的综合性水利枢纽,历经2200多年,至今仍发挥着巨大作用,该水利枢纽是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.通济渠 D.永济渠

12.“视人之国,若视其国;视人之家,若视其家(对待别人的家庭如同对待自己的家庭),视人之身,若视其身。”这体现的是( )

A.韩非的“法治”思想 B.孔子的“仁政”思想

C.老子的“无为”思想 D.墨子的“兼爱”思想

13.战国时期,诸子百家观点不同甚至相反,“蜂出并作,各引一端”,各派主张虽然不同,但是互相补充,互相制约。这体现了当时( )

A.文化兼收并蓄 B.官府垄断教育

C.思想严格控制 D.社会动荡不安

14.《里耶秦简》中提及:“秦始皇二十七年二月,洞庭郡政府下达到所辖各县的政令文书,由各县负责传达到有关官吏与部门,并予以执行。”与之相关的制度是( )

A.分封制 B.郡县制 C.世袭制 D.三公制

15.有学者认为“秦统一后,统治者忘记了创业时的艰辛”能佐证这一说法的是,秦始皇( )

A.统一度量衡 B.统一文字 C.开创大一统 D.大兴土木

16.“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”与该诗描述相关的成语是( )

A.退避三舍 B.围魏救赵 C.风声鹤唳 D.四面楚歌

17.“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文(文帝),加之以恭俭,孝景(景帝)遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚”。这一局面得益于( )

A.尊王攘夷 B.管仲改革 C.北人南迁 D.休养生息

18.汉武帝时加赐恩惠,使诸侯王得以施恩惠于子弟,多数疆域广大的诸侯国被划分出去了若干个小侯国。此“恩惠”指( )

A.实施推恩令 B.建立刺史制度 C.铸造五铢钱 D.实行盐铁专卖

19.汉代的统治者,把它(儒家学说)当做了一种材料,铸成了一条文化思想的狭路。在狭路的起点写着知识分子由此入口,在狭路的尽头堆积着大堆的禄米。这条路指的是( )

A.百家争鸣 B.尊崇儒术 C.焚书坑儒 D.无为而治

20.在中国的历代帝王中,唯一一个同时拥有“定鼎帝王”(即开国皇帝之意)与“中兴之君”两项头衔的是( )

A.汉高祖 B.汉景帝 C.光武帝 D.孝文帝

21.东汉时期,汉顺帝皇后的哥哥梁冀遣私客到属县逮捉富人,被以它罪,拷掠钱财。这反映了当时( )

A.宦官把持朝政 B.外戚势力强大 C.割据势力猖獗 D.贫民流离失所

22.张骞通西域后,汉武帝把郡县乡的行政体制覆盖到新开地区;同时在这些地区修筑军事要塞,形成严密的边防体系和军事保障。这一措施有利于( )

A.维护丝绸之路的畅通 B.国家控制经济命脉

C.减轻农民赋税和徭役 D.加强南北沿线交通

23.一部作品的目录(部分)。据此判断该作品是()

五帝本纪第一 夏本纪第二 共12本纪

吴太伯世家第一 齐太公史家第二 共30世家

伯夷列传第一 管晏列传第二 共70列传

A.《齐民要术》 B.《春秋》 C.《九章算术》 D.《史记》

24.培养时空概念是历史的基本学科素养。下面地图所示战役的影响是( )

A.为曹操以后统一北方打下基础 B.为三国鼎立局面形成奠定基础

C.导致了北方人口大规模南迁 D.东晋成功抵御了来自北方的军事威胁

25.把历史事件放到一个更大的时空范围里去观察,更容易发现历史发展的趋势。以下示意图反映出( )

A.东汉末年军阀割据 B.三国鼎立局面形成

C.魏晋时期政权并立 D.统一趋势不断加强

26.西晋末年以来,北方人口大量南移,广泛散布于长江中下游各地区,并在各地形成新聚落。这一现象主要是因为( )

A.八王之乱 B.经济重心南移

C.农民起义 D.自然灾害频繁

27.前秦军南下势如破竹,显示出一举歼灭东晋的气势,没想到遭受始料未及的大败,由华北五族各族合并混编而成的前秦军马上失去控制,陷入一片混乱。与此相关的战役是( )

A.官渡之战 B.淝水之战 C.黄巾起义 D.巨鹿之战

28.东晋时与西方的大秦、波斯和中南半岛上的国家有往来贸易。南朝时,对日本和朝鲜半岛的贸易增多,

与东南亚地区的交往更加频繁。这体现了东晋南朝时( )

A.社会比较安定 B.江南地区得到开发

C.海外贸易发展 D.积极进取开疆拓土

29.某校历史学习小组在开展合作探究时,制作了图示卡片。下列选项与该卡片内容最契合的是( )

A.商鞅变法 B.文景之治 C.光武中兴 D.北魏孝文帝改革

30.东晋书法家王羲之吸收汉魏诸家之精华,集书法之大成,时人称赞他的书法为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。下列书法作品中,最能体现王羲之行书风格的是( )

A.《兰亭集序》 B.《张猛龙碑》

C.《颜氏家庙碑》 D.《九成宫醴泉碑铭》

二、综合题(本大题共3小题,31题13分,32题12分,33题15分,共40分)

31.中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。阅读材料,回答问题。(13分)

材料一 原始农业作为农业的第一个历史形态,它的生产工具以石质和木质为主,广泛使用砍伐工具,刀耕火种,实行撂荒耕作制,种植业、畜牧业与采集渔猎并存。据现有资料,中国原始农业早在距今8000年以前已在某些地区发生。

——百度百科

材料二 1955年开始,在位于现在河北石家庄市市庄村发掘出了战国中、晚期居住遗址,这个遗址属于中山国或赵国,其中发现农业生产工具四十七件,遗址中又发现有牛、羊、狗、猪、鸡、鱼的骨骼、鸡蛋壳及炭化了的高粱。

——摘编自词典网

材料三

——摘编自吴慧《中国历代粮食亩产研究》

(1)结合所学知识指出距今6000年左右中国古代原始农业的两个代表,根据材料一归纳中国原始农业的特点。(4分)

(2)据材料二和所学知识判断,遗址中发掘的生产工具主要类别是什么?分析这类生产工具给当时的社会带来的影响。(4分)

(3)材料三中粮食平均亩产量最高的是哪个时期?结合所学知识分析这个时期最高的原因。(5分)

32.自古以来,史学家对古人有着各种评价与看法。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一 天下的君王以及贤人很多,(他们大多是)当时的荣耀,死后就完了。孔子是一个平民,传到十几代,读书的人都尊崇他。从天子王侯,到全国研究六经的人,都以孔子的学说作为准则,孔子可以说是道德学问最高尚的人了!

——译自司马迁《史记·孔子世家》

材料二 东汉史学家班固《汉书·古今人表》对部分历史人物进行了等级划分,如下表

上等 中等 下等

周文王、孔子、孟子 齐桓公、秦始皇 夏桀、商纣

材料三 对于汉武帝,《史记》作者司马迁一方面肯定其“外攘夷狄(对外抗击其他民族),内修法度(对内治理国家)”的历史功绩,另一方面也在《平准书》里揭露他晚年穷兵黩武、奢侈浪费、财政困难而加紧搜刮人民的情况,并在《封禅书》里无情地抨击他一味迷信、梦想会见仙人的荒唐事情。

(1)据材料一指出司马迁对孔子的态度,列举孔子的思想主张。(3分)

(2)指出材料二中人物等级的划分受到哪家学派的影响,分析夏桀、商纣被划为下等的原因。(3分)

(3)据材料三并结合所学知识指出汉武帝“外攘夷狄”表现和“内修法度”在思想上的措施,并概括司马迁对汉武帝的评价。(4分)

(4)综合上述材料和所学知识,指出有哪些因素影响史学家对古人的评价。(2分)

33.地方行政制度是古代中国政治文明的重要组成部分。阅读材料,回答问题。(15分)

材料一 如下图,《荀子》记载西周初年71国中姬姓(同姓)诸侯国比例

材料二 (秦)郡县官吏统统由享受俸禄的职业官僚担任,任免权集中于中央。……郡守掌行政,郡尉掌军事,郡监御史掌监察。……郡县官必须服从朝廷的统一调动。官员调任它职,不得携带旧部属吏。每年正月“大课”(对官员定期的考核),中央课考郡守,郡守课考县令长。

——摘编自李治安《唐宋元明清中央与地方关系研究》

材料三 汉武帝规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,把王国土地的一部分分给子弟为列侯,由皇帝制定这些侯国的名号,分别隶属于汉郡。又颁布律令,规定王国官员地位低于一般官员,限制人们与诸侯王交游。从此,王国与汉郡无异。

——摘编自邱树森、陈振江主编《新编中国通史》

(1)与材料一相关的是什么制度?这一制度有什么影响?(3分)

(2)根据材料二,指出秦朝在地方上实行什么制度,并归纳这种制度的主要内容。(5分)

(3)根据材料三结合所学知识,分析汉武帝解决王国问题的措施及影响。(5分)

(4)综合上述材料和所学知识,指出西周到秦汉时期,地方制度变化反映的历史趋势。(2分)

初一年级历史科答案

一、单项选择题(本题共30小题,每小题2分,共60分)。

1-5: B C B D C 6-10: A C C B C

11-15: A D A B D 16-20: D D A B C

21-25: B A D B D 26-30: A B C D A

二、综合题(本大题共3小题,31题13分,32题12分,33题15分,共40分)

31.(13分)

(1)两个代表:半坡文明遗址(半坡人);河姆渡文明遗址(河姆渡人)(一点1分,共两点)

特点:生产工具以石质和木质为主;刀耕火种;种植业、畜牧业与采集渔猎并存;产生时间早。(1点1分,任意两点得2分)

(2)主要类别:铁农具(铁制生产工具、铁犁、铁工具等)(2分)

影响:推动农业生产的进步;推动生产力发展;是社会大变革的根本原因。(任意1点即可,2分)

(3)时期:秦汉时期。(1分)

原因:国家统一,社会稳定;政府重视农业生产,实行休养生息的政策;生产技术的进步;兴修水利。(1点2分,任意两点得4分)

32.(12分)

(1)态度:尊崇(欣赏、肯定)(1分)

思想主张:“仁”、“礼”、“以德治国”、“有教无类”。(1点1分,任意两点得2分)

(2)学派:儒家(1分)

原因:实行暴政(2分)

(3)外:北击匈奴;(1分)内:罢黜百家,尊崇儒术。(1分)

评价:汉武帝既有巩固大一统的伟大一面,又有不惜民力、自私的一面。(2分)

(4)因素:个人想法、个人立场、社会主流思想、政治环境、时代背景等(1点1分,任意两点得2分)33(15分)

(1)制度:分封制。(1分)

作用:加强了周王对地方的控制;扩大了周的疆域;稳定了政局;形成森严的等级制度;后来成为分裂的因素。(最终导致诸侯争霸)。(1点1分,任意两点得2分)

(2)制度:郡县制。(1分)

内容:职业官僚担任地方官;官员由中央任免;不同官员分掌不同权力;权力界限分明;官员调动不得携带部属:定期对官员进行考核:郡的长官叫郡守,县的长官叫县令。(1点2分,任意两点得4分)

(3)措施:颁布推恩令。(1分)

影响:解决了王国问题:加强了中央集权;有利于国家的稳定(有利于维护国家统一);中央对地方控制大大加强(1点2分,任意两点得4分)

(4)趋势:中央集权加强或地方力量削弱或中央对地方的控制不断加强。(2分)

同课章节目录