青海省海北州2023-2024学年高一上学期期末联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 青海省海北州2023-2024学年高一上学期期末联考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 186.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-22 15:34:21 | ||

图片预览

文档简介

海北州 2023年秋季学期高一期末联考

历 史 试 卷

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。 回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)全册。

一、选择题:本大题共 16小题,每小题3 分,共 48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.青铜器相对于石器来说是有绝对优势的,也正因为如此,青铜铸造成为夏王朝的机密。其他方国是没有掌握铸铜技术的,在战争中落于下风,才臣服于夏王朝,从而让夏王成为“各方国之王”。这主要说明

A.夏文化优于其他部族文化 B.夏朝在国家管理上实行内外服制度

C.青铜器出现是时代的进步 D.先进的青铜技术助力夏王成为共主

2.秦至西汉早期,很多墓葬的装饰艺术主要来源于先秦时期的神话故事。西汉末期,这类艺术创作的重点更多表现在儒家伦理价值方面。这一变化反映出

A.儒学影响的提升 B.法家思想已经被摒弃

C.社会观念的开放 D.汉代艺术缺乏创造性

3.北碑南帖是清代对南北朝书法风格的概括。南朝书法多以帖的形式流传,以空灵韵致为尚;北朝书法多以碑刻呈现,以天真质朴、雄强大气见长。这主要反映的是南北朝

A.经济发展的快慢 B.佛教传播的难易

C.文化艺术的差异 D.审美取向的对立

4.《旧唐书·李憕传》(注:李憕逝于公元 755 年)就李憕占田的情况写道:“伊川(洛阳附近)膏腴,水陆上田,修竹茂树,自城及阙口,别业相望。与吏部侍郎李彭年,皆有地癖。”这种情况日益增多会导致

A.唐朝官员重视经济

B.小农经济稳步发展

C.租庸调制难以维持

D.藩镇割据愈演愈烈

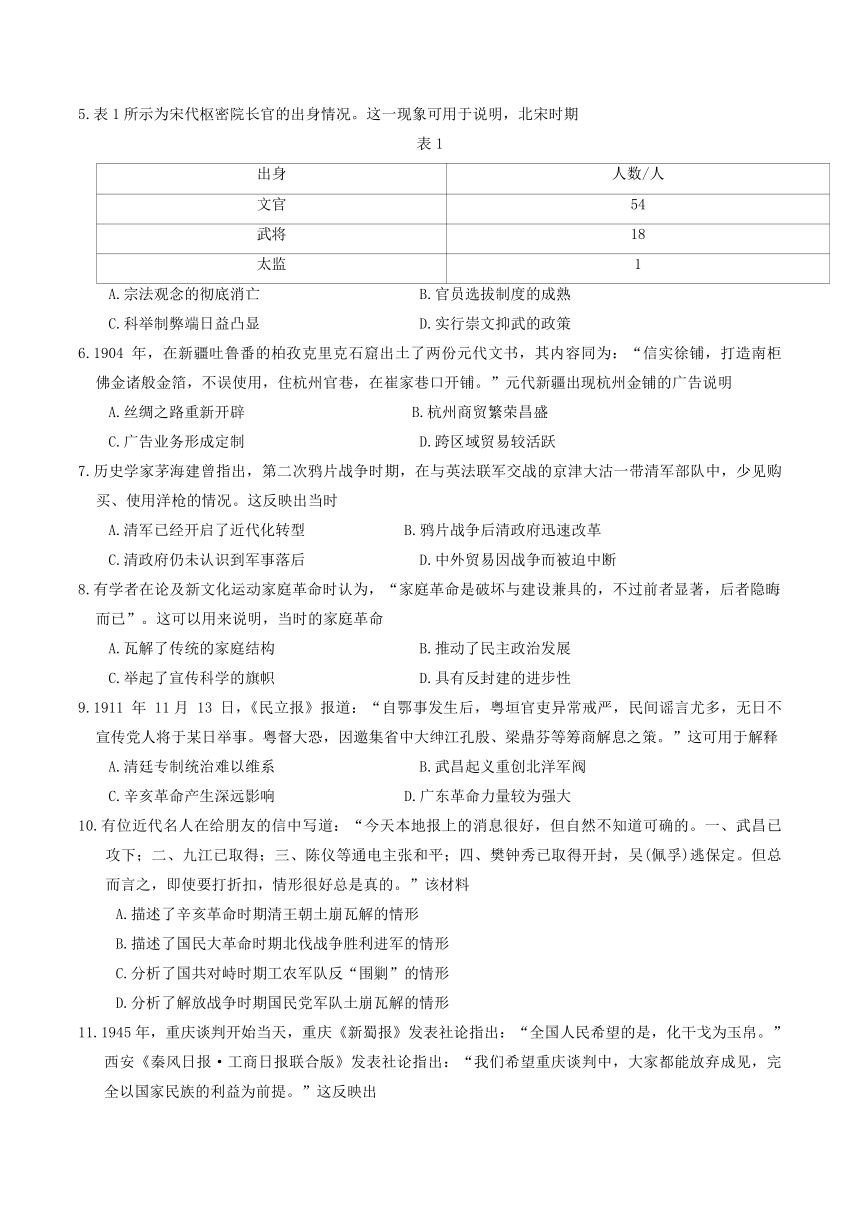

5.表1所示为宋代枢密院长官的出身情况。这一现象可用于说明,北宋时期

表1

出身 人数/人

文官 54

武将 18

太监 1

A.宗法观念的彻底消亡 B.官员选拔制度的成熟

C.科举制弊端日益凸显 D.实行崇文抑武的政策

6.1904 年,在新疆吐鲁番的柏孜克里克石窟出土了两份元代文书,其内容同为:“信实徐铺,打造南柜佛金诸般金箔,不误使用,住杭州官巷,在崔家巷口开铺。”元代新疆出现杭州金铺的广告说明

A.丝绸之路重新开辟 B.杭州商贸繁荣昌盛

C.广告业务形成定制 D.跨区域贸易较活跃

7.历史学家茅海建曾指出,第二次鸦片战争时期,在与英法联军交战的京津大沽一带清军部队中,少见购买、使用洋枪的情况。这反映出当时

A.清军已经开启了近代化转型 B.鸦片战争后清政府迅速改革

C.清政府仍未认识到军事落后 D.中外贸易因战争而被迫中断

8.有学者在论及新文化运动家庭革命时认为,“家庭革命是破坏与建设兼具的,不过前者显著,后者隐晦而已”。这可以用来说明,当时的家庭革命

A.瓦解了传统的家庭结构 B.推动了民主政治发展

C.举起了宣传科学的旗帜 D.具有反封建的进步性

9.1911 年 11月 13 日,《民立报》报道:“自鄂事发生后,粤垣官吏异常戒严,民间谣言尤多,无日不宣传党人将于某日举事。粤督大恐,因邀集省中大绅江孔殷、梁鼎芬等筹商解息之策。”这可用于解释

A.清廷专制统治难以维系 B.武昌起义重创北洋军阀

C.辛亥革命产生深远影响 D.广东革命力量较为强大

10.有位近代名人在给朋友的信中写道:“今天本地报上的消息很好,但自然不知道可确的。一、武昌已攻下;二、九江已取得;三、陈仪等通电主张和平;四、樊钟秀已取得开封,吴(佩孚)逃保定。但总而言之,即使要打折扣,情形很好总是真的。”该材料

A.描述了辛亥革命时期清王朝土崩瓦解的情形

B.描述了国民大革命时期北伐战争胜利进军的情形

C.分析了国共对峙时期工农军队反“围剿”的情形

D.分析了解放战争时期国民党军队土崩瓦解的情形

11.1945年,重庆谈判开始当天,重庆《新蜀报》发表社论指出:“全国人民希望的是,化干戈为玉帛。”西安《秦风日报·工商日报联合版》发表社论指出:“我们希望重庆谈判中,大家都能放弃成见,完全以国家民族的利益为前提。”这反映出

A.全国民众支持中共主张

B.社会第三方力量对谈判充满期待

C.国共双方谈判顺利进行

D.重庆谈判基于社会舆论压力开展

12.图1 所示为 1949 年 11 月 1日《人民日报》的报道(部分):保证京津等地粮食供应。这则报道反映出

A.国家采取有力措施稳定市场物价

B.农业生产得到快速恢复和发展

C.中共运用行政手段保障平津战役

D.土改调动了农民的生产积极性

13.改革开放前,我国先后对 66 个亚非拉落后国家给予了大规模的经济援助,如在 1973年,我国对外援助支出一度占到财政支出总额的 6.92%。这一时期的对外经济援助

A.一定程度上忽视了经济利益 B.打破了西方阵营的外交封锁

C.得益于国民经济的稳定发展 D.加剧了社会主义阵营的分裂

14.这次大会从经济、政治、文化、党的建设等方面勾画了全面建设小康社会的蓝图并进行具体部署,顺应了人民对美好生活的向往。这次大会是

A.中共十四大 B.中共十五大

C.中共十六大 D.中共十七大

15.表2所示为20世纪与21世纪之交我国对外活动系列事件。这些活动表明我国

表2

时间 事件

1996 年 4 月 中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦五国首脑在上海举行会晤,正式形成“上海五国”机制

2000年9 月 在中国倡议下,出席联合国千年首脑会议的中、美、俄、英、法五个安理会常任理事国首脑举行联合国历史上的首次会晤

2000年 10月 中非合作论坛——北京2000年部长级会议在北京举行,通过了《中非合作论坛北京宣言》和《中非经济和社会发展合作纲领》

2001 年 6 月 中、俄、哈、吉、塔和乌兹别克斯坦六国签署《上海合作组织成立宣言》

A.经济建设成就巨大 B.国际影响力显著提升

C.外交手段更加强硬 D.与周边国家联系紧密

16.中国共产党第二十次全国代表大会是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程的大会。该次大会

A.确定了全面建成小康社会的目标

B.提出“五位一体”发展的总布局

C.阐明了中国梦的本质是民族复兴

D.以实现第二个百年奋斗目标为中心任务之一

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。 (14 分)

材料一

从整体上来观察五四运动,它的骨干力量是以《新青年》同仁和以北大为中心的青年知识分子群体,其中既包括19世纪70—80年代后一代,拥有出国留日经历的陈独秀、李大钊等人,也包括了罗家伦和傅斯年这样的 19 世纪末的新一代青年知识分子。在陈独秀、李大钊等人留日时期,日本学界正处于“主义”概念广泛应用的时代,这样的经历让陈独秀等人对“主义”有着更加深刻的理解。 在五四时期的知识分子心中,不管秉承什么“主义”,有“主义”比没有主义强,“主义”应该成为衡量一切行为的尺度和标准,已经成为他们的共识。

——摘编自邵明众《中国共产主义青年团成立的里程碑意义的历史考察——基于社会思潮变迁的视角》

材料二

五四运动展现了中国青年力量,在“主义”和社会运动的催化下,中国青年站在了时代的最前沿,从社会改良转向谋求社会改造,乃至革命,他们成为社会变革的急先锋。 先进青年结成了爱国主义统一战线,他们创办社团,制订组织章程,训练组织骨干,增进组织团结,为中国共产党的成立奠定了组织基础。 先进青年教育服务群众,宣传鼓动群众,组织凝聚群众,找到了一条与人民群众相结合的道路,为中国共产党的成立打下了群众基础。 先进青年在实践中发现资产阶级改良主义和无政府主义在中国都行不通,转而选择马克思主义,确立了马克思主义信仰,为中国共产党的成立作了思想上的准备。

——摘编自张治银等《酝酿和探索:五四运动与建党准备的历史考察》 (

(1)根据材料一,概括五四运动中中国青年知识分子的特征。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评五四运动中中国青年活动的价值。 (8分)

18.阅读材料,完成下列要求。 (14分)

材料一

日本挑起甲午中日战争是多方面因素促成的。 明治维新后,由于日本资本主义经济的迅猛发展,日本急需更多的原料、资金和廉价劳动力,急需不断扩大商品的销售市场。 而日本地域狭小,资源贫乏,农作物产量低。 这与资本主义经济的进一步发展形成尖锐矛盾。 为解决这些矛盾,日本大资产阶级强烈主张以武力开拓海外市场。 另外,日本挑起甲午中日战争也与其国内统治危机的加深密不可分。 1889年日本农业大歉收,1890年又出现第一次全国性的资本主义经济危机。 当时日本驻美大使说:“就必须把日本人民的视线从对国内局势不满转移开的观点来看,对中国一战也是值得的。”日本这种侵略扩张野心日益膨胀。 而欧美列强从自身利益出发,助纣为虐,为日本军国主义进攻朝鲜和中国提供了暗中支援。

—摘编自邱若宏《浅析甲午中日战争的国际背景》

材料二

近代史上日本侵略者先后发动了两次大规模的侵华战争。 第一次是甲午年(1894 年)发动侵略朝鲜和中国辽东半岛、山东半岛的战争,第二次是 1931 年发动侵犯中国的战争。 甲午中日战争以清政府的惨败签订丧权辱国条约而结束。九一八事变后,国民党反动政府 采取不抵抗政策,使东三省沦为日寇殖民地;七七事变后,中国共产党领导八路军、新四军和广大人民群众同国民党等抗日力量,建立抗日民族统一战线,经过 14年的艰苦抗战终于打败了日本侵略者,赢得了抗日战争的伟大胜利。

——摘编自郑剑顺《甲午中日战争的失败与抗日战争的胜利》

(1)根据材料一,概括日本发动甲午中日战争的因素。 (4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析甲午中日战争与抗日战争中国一败一胜的原因。(10 分)

19.阅读材料,完成下列要求。 (12 分)

材料一

1982 年中央一号文件《全国农村工作会议纪要》指出,农村实行社会主义集体经济形式 的生产责任制,同时对“包产到户”近30年的争论画上了句号,使之正式成为中央的决策。1984 年,各种形式的分田到户被正式定名为“家庭联产承包责任制”。 这种土地经营模式的改变激发了农民的生产热情,基本解决了农民的吃饭问题,极大促进了生产力的发展,使得人民公社体制失去了存在的必要。

——摘编自邓志、张志华《与时俱进的理论探索,务实周密的制度创新——中国共产党领导农村土地制度改革的经验与启示》

材料二

尽管家庭联产承包责任制是源自农民的创举而并非政府的意图,但是在其被确定为我国农村改革必须遵循的基本制度时,顶层设计者给予了最大程度的关注与支持。 虽然对家庭联产承包责任制的争论时有发生,但是这一伟大历史事件的意义和根本正义性在于家庭联产承包责任制对中国农业增长的贡献、对释放农民的生产积极性、对削减极度的贫困、对未来农村土地改革的深远影响。

——摘编自郭鹏鹏《再议家庭联产承包责任制》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出家庭联产承包责任制实行的原因。 (6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析家庭联产承包责任制的历史作用。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。 (12 分)

材料

表3 清代白话长篇才子佳人小说《定情人》(节选)

章回 内容(节选)

第一回 双夫人道:“娶虽有待,若有门当户对的,早定下了,使我安心,亦未为不可。”双星道:“若论门户,时盛时衰,何常之有,只要其人当对耳”

第六回 双星道:“贤妹既已底里悉陈,愚兄自应亲疏死守矣。但不知死守中,可能别有一生机,乞贤妹再一为指迷。”小姐道:“君无他,妾无他,父母谅亦无他。欲促成其事,别无机括,惟功名是一捷径,望贤兄努力。他非小妹所知也”

第十四回 双星得知蕊珠小姐死节的信息,因哭说道:“此祸虽由遭谗而作,然细细想来,总是我双星命薄缘悭,不曾生得受享小姐之福。故好好姻缘,不在此安守。我若长守于此,得了此信,岂不与小姐成婚久矣! 却转为功名,去海外受流离颠沛,以致贤妹香销玉碎。此皆我双星命薄缘悭,自算颠倒,夫复谁尤”

—摘编自清代素政堂主人《定情人》

根据材料并结合所学知识,依据小说《定情人》中塑造的“才子佳人”形象,拟定一个符合明清社会变迁的论题,并对该论题进行简要阐述。 (要求:论题明确,史论结合,表达清晰。)

海北州 2023年秋季学期高一期末联考

历史参考答案

1. D 2. A 3. C 4. C 5. D 6. D 7. C 8. D 9. A 10. B 11. B 12. A 13. A 14. C15. B 16. D

17.(1)特征:年龄整体偏小;不少有留学经历;崇尚“主义”;五四运动的骨干力量。 (6分,答出其中三点即可)

(2)简评:促使先进青年知识分子成为五四爱国运动的先锋;积极探寻了先进的救国救民思想;探索并实践对中国新民主主义革命起重要作用的社团;为中国共产党的建立奠定了组织基础、群众基础和作了思想上的准备。(8分,其他言之有理亦可)

18.(1)因素:明治维新后日本资本主义经济发展;日本国内市场狭小,大资产阶级主张武力拓展海外市场;国内爆发经济危机;欧美列强暗中支持。 (4分)

(2)原因:

甲午中日战争失败的原因:中国落后的封建制度阻碍了中国近代化发展;清王朝的统治腐朽,军队腐化;日本实力略强,中国相对落后。 (4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

抗日战争胜利的原因:抗日民族统一战线形成全民抗战;中国共产党的正确领导;中国人民的坚强抗争;世界反法西斯国家对中国的帮助。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

19.(1)原因:人民公社生产组织形式严重制约农业发展;农民生活极端贫困;部分农村“包产到户”取得成功;改革开放政策开始实行;党和政府高层的认可支持。(6分,答出三点即可)

(2)历史作用:解放了农业生产力,提高了农民生产积极性;增加了农业生产总量和农民收入;探索了适合社会主义农业发展的土地制度改革。 (6分,其他答案言之有理亦可)

20.示例

论题:明清时期传统价值观念受到冲击,影响了人们婚姻观。(2分)

阐述:明清时期,商品经济发展,市民阶层扩大,进一步推动了文学的世俗化。在思想文化领域,虽然程朱理学仍然占主体地位,但是明清之际的思想解放潮流仍有所发展,冲破传统礼教束缚的思想日益活跃,社会上追求自由恋爱的趋势有所增强。明清时期的“才子佳人”在选择婚姻对象上突破了门第观念,追求情投意合;突破了父母之命,追求自主选择。在婚姻与功名的取舍上,婚姻重于功名已经有所体现。明清时期才子佳人小说的作者不满意封建婚姻对个人意愿的完全抹杀,因而对其进行了一定程度的修正,强调婚姻中的情感因素。

综上所述,这些都是明清才子佳人小说对封建婚姻观突破的表现。 (10分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可)

历 史 试 卷

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。 回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)全册。

一、选择题:本大题共 16小题,每小题3 分,共 48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.青铜器相对于石器来说是有绝对优势的,也正因为如此,青铜铸造成为夏王朝的机密。其他方国是没有掌握铸铜技术的,在战争中落于下风,才臣服于夏王朝,从而让夏王成为“各方国之王”。这主要说明

A.夏文化优于其他部族文化 B.夏朝在国家管理上实行内外服制度

C.青铜器出现是时代的进步 D.先进的青铜技术助力夏王成为共主

2.秦至西汉早期,很多墓葬的装饰艺术主要来源于先秦时期的神话故事。西汉末期,这类艺术创作的重点更多表现在儒家伦理价值方面。这一变化反映出

A.儒学影响的提升 B.法家思想已经被摒弃

C.社会观念的开放 D.汉代艺术缺乏创造性

3.北碑南帖是清代对南北朝书法风格的概括。南朝书法多以帖的形式流传,以空灵韵致为尚;北朝书法多以碑刻呈现,以天真质朴、雄强大气见长。这主要反映的是南北朝

A.经济发展的快慢 B.佛教传播的难易

C.文化艺术的差异 D.审美取向的对立

4.《旧唐书·李憕传》(注:李憕逝于公元 755 年)就李憕占田的情况写道:“伊川(洛阳附近)膏腴,水陆上田,修竹茂树,自城及阙口,别业相望。与吏部侍郎李彭年,皆有地癖。”这种情况日益增多会导致

A.唐朝官员重视经济

B.小农经济稳步发展

C.租庸调制难以维持

D.藩镇割据愈演愈烈

5.表1所示为宋代枢密院长官的出身情况。这一现象可用于说明,北宋时期

表1

出身 人数/人

文官 54

武将 18

太监 1

A.宗法观念的彻底消亡 B.官员选拔制度的成熟

C.科举制弊端日益凸显 D.实行崇文抑武的政策

6.1904 年,在新疆吐鲁番的柏孜克里克石窟出土了两份元代文书,其内容同为:“信实徐铺,打造南柜佛金诸般金箔,不误使用,住杭州官巷,在崔家巷口开铺。”元代新疆出现杭州金铺的广告说明

A.丝绸之路重新开辟 B.杭州商贸繁荣昌盛

C.广告业务形成定制 D.跨区域贸易较活跃

7.历史学家茅海建曾指出,第二次鸦片战争时期,在与英法联军交战的京津大沽一带清军部队中,少见购买、使用洋枪的情况。这反映出当时

A.清军已经开启了近代化转型 B.鸦片战争后清政府迅速改革

C.清政府仍未认识到军事落后 D.中外贸易因战争而被迫中断

8.有学者在论及新文化运动家庭革命时认为,“家庭革命是破坏与建设兼具的,不过前者显著,后者隐晦而已”。这可以用来说明,当时的家庭革命

A.瓦解了传统的家庭结构 B.推动了民主政治发展

C.举起了宣传科学的旗帜 D.具有反封建的进步性

9.1911 年 11月 13 日,《民立报》报道:“自鄂事发生后,粤垣官吏异常戒严,民间谣言尤多,无日不宣传党人将于某日举事。粤督大恐,因邀集省中大绅江孔殷、梁鼎芬等筹商解息之策。”这可用于解释

A.清廷专制统治难以维系 B.武昌起义重创北洋军阀

C.辛亥革命产生深远影响 D.广东革命力量较为强大

10.有位近代名人在给朋友的信中写道:“今天本地报上的消息很好,但自然不知道可确的。一、武昌已攻下;二、九江已取得;三、陈仪等通电主张和平;四、樊钟秀已取得开封,吴(佩孚)逃保定。但总而言之,即使要打折扣,情形很好总是真的。”该材料

A.描述了辛亥革命时期清王朝土崩瓦解的情形

B.描述了国民大革命时期北伐战争胜利进军的情形

C.分析了国共对峙时期工农军队反“围剿”的情形

D.分析了解放战争时期国民党军队土崩瓦解的情形

11.1945年,重庆谈判开始当天,重庆《新蜀报》发表社论指出:“全国人民希望的是,化干戈为玉帛。”西安《秦风日报·工商日报联合版》发表社论指出:“我们希望重庆谈判中,大家都能放弃成见,完全以国家民族的利益为前提。”这反映出

A.全国民众支持中共主张

B.社会第三方力量对谈判充满期待

C.国共双方谈判顺利进行

D.重庆谈判基于社会舆论压力开展

12.图1 所示为 1949 年 11 月 1日《人民日报》的报道(部分):保证京津等地粮食供应。这则报道反映出

A.国家采取有力措施稳定市场物价

B.农业生产得到快速恢复和发展

C.中共运用行政手段保障平津战役

D.土改调动了农民的生产积极性

13.改革开放前,我国先后对 66 个亚非拉落后国家给予了大规模的经济援助,如在 1973年,我国对外援助支出一度占到财政支出总额的 6.92%。这一时期的对外经济援助

A.一定程度上忽视了经济利益 B.打破了西方阵营的外交封锁

C.得益于国民经济的稳定发展 D.加剧了社会主义阵营的分裂

14.这次大会从经济、政治、文化、党的建设等方面勾画了全面建设小康社会的蓝图并进行具体部署,顺应了人民对美好生活的向往。这次大会是

A.中共十四大 B.中共十五大

C.中共十六大 D.中共十七大

15.表2所示为20世纪与21世纪之交我国对外活动系列事件。这些活动表明我国

表2

时间 事件

1996 年 4 月 中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦五国首脑在上海举行会晤,正式形成“上海五国”机制

2000年9 月 在中国倡议下,出席联合国千年首脑会议的中、美、俄、英、法五个安理会常任理事国首脑举行联合国历史上的首次会晤

2000年 10月 中非合作论坛——北京2000年部长级会议在北京举行,通过了《中非合作论坛北京宣言》和《中非经济和社会发展合作纲领》

2001 年 6 月 中、俄、哈、吉、塔和乌兹别克斯坦六国签署《上海合作组织成立宣言》

A.经济建设成就巨大 B.国际影响力显著提升

C.外交手段更加强硬 D.与周边国家联系紧密

16.中国共产党第二十次全国代表大会是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程的大会。该次大会

A.确定了全面建成小康社会的目标

B.提出“五位一体”发展的总布局

C.阐明了中国梦的本质是民族复兴

D.以实现第二个百年奋斗目标为中心任务之一

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。 (14 分)

材料一

从整体上来观察五四运动,它的骨干力量是以《新青年》同仁和以北大为中心的青年知识分子群体,其中既包括19世纪70—80年代后一代,拥有出国留日经历的陈独秀、李大钊等人,也包括了罗家伦和傅斯年这样的 19 世纪末的新一代青年知识分子。在陈独秀、李大钊等人留日时期,日本学界正处于“主义”概念广泛应用的时代,这样的经历让陈独秀等人对“主义”有着更加深刻的理解。 在五四时期的知识分子心中,不管秉承什么“主义”,有“主义”比没有主义强,“主义”应该成为衡量一切行为的尺度和标准,已经成为他们的共识。

——摘编自邵明众《中国共产主义青年团成立的里程碑意义的历史考察——基于社会思潮变迁的视角》

材料二

五四运动展现了中国青年力量,在“主义”和社会运动的催化下,中国青年站在了时代的最前沿,从社会改良转向谋求社会改造,乃至革命,他们成为社会变革的急先锋。 先进青年结成了爱国主义统一战线,他们创办社团,制订组织章程,训练组织骨干,增进组织团结,为中国共产党的成立奠定了组织基础。 先进青年教育服务群众,宣传鼓动群众,组织凝聚群众,找到了一条与人民群众相结合的道路,为中国共产党的成立打下了群众基础。 先进青年在实践中发现资产阶级改良主义和无政府主义在中国都行不通,转而选择马克思主义,确立了马克思主义信仰,为中国共产党的成立作了思想上的准备。

——摘编自张治银等《酝酿和探索:五四运动与建党准备的历史考察》 (

(1)根据材料一,概括五四运动中中国青年知识分子的特征。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简评五四运动中中国青年活动的价值。 (8分)

18.阅读材料,完成下列要求。 (14分)

材料一

日本挑起甲午中日战争是多方面因素促成的。 明治维新后,由于日本资本主义经济的迅猛发展,日本急需更多的原料、资金和廉价劳动力,急需不断扩大商品的销售市场。 而日本地域狭小,资源贫乏,农作物产量低。 这与资本主义经济的进一步发展形成尖锐矛盾。 为解决这些矛盾,日本大资产阶级强烈主张以武力开拓海外市场。 另外,日本挑起甲午中日战争也与其国内统治危机的加深密不可分。 1889年日本农业大歉收,1890年又出现第一次全国性的资本主义经济危机。 当时日本驻美大使说:“就必须把日本人民的视线从对国内局势不满转移开的观点来看,对中国一战也是值得的。”日本这种侵略扩张野心日益膨胀。 而欧美列强从自身利益出发,助纣为虐,为日本军国主义进攻朝鲜和中国提供了暗中支援。

—摘编自邱若宏《浅析甲午中日战争的国际背景》

材料二

近代史上日本侵略者先后发动了两次大规模的侵华战争。 第一次是甲午年(1894 年)发动侵略朝鲜和中国辽东半岛、山东半岛的战争,第二次是 1931 年发动侵犯中国的战争。 甲午中日战争以清政府的惨败签订丧权辱国条约而结束。九一八事变后,国民党反动政府 采取不抵抗政策,使东三省沦为日寇殖民地;七七事变后,中国共产党领导八路军、新四军和广大人民群众同国民党等抗日力量,建立抗日民族统一战线,经过 14年的艰苦抗战终于打败了日本侵略者,赢得了抗日战争的伟大胜利。

——摘编自郑剑顺《甲午中日战争的失败与抗日战争的胜利》

(1)根据材料一,概括日本发动甲午中日战争的因素。 (4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析甲午中日战争与抗日战争中国一败一胜的原因。(10 分)

19.阅读材料,完成下列要求。 (12 分)

材料一

1982 年中央一号文件《全国农村工作会议纪要》指出,农村实行社会主义集体经济形式 的生产责任制,同时对“包产到户”近30年的争论画上了句号,使之正式成为中央的决策。1984 年,各种形式的分田到户被正式定名为“家庭联产承包责任制”。 这种土地经营模式的改变激发了农民的生产热情,基本解决了农民的吃饭问题,极大促进了生产力的发展,使得人民公社体制失去了存在的必要。

——摘编自邓志、张志华《与时俱进的理论探索,务实周密的制度创新——中国共产党领导农村土地制度改革的经验与启示》

材料二

尽管家庭联产承包责任制是源自农民的创举而并非政府的意图,但是在其被确定为我国农村改革必须遵循的基本制度时,顶层设计者给予了最大程度的关注与支持。 虽然对家庭联产承包责任制的争论时有发生,但是这一伟大历史事件的意义和根本正义性在于家庭联产承包责任制对中国农业增长的贡献、对释放农民的生产积极性、对削减极度的贫困、对未来农村土地改革的深远影响。

——摘编自郭鹏鹏《再议家庭联产承包责任制》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出家庭联产承包责任制实行的原因。 (6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析家庭联产承包责任制的历史作用。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。 (12 分)

材料

表3 清代白话长篇才子佳人小说《定情人》(节选)

章回 内容(节选)

第一回 双夫人道:“娶虽有待,若有门当户对的,早定下了,使我安心,亦未为不可。”双星道:“若论门户,时盛时衰,何常之有,只要其人当对耳”

第六回 双星道:“贤妹既已底里悉陈,愚兄自应亲疏死守矣。但不知死守中,可能别有一生机,乞贤妹再一为指迷。”小姐道:“君无他,妾无他,父母谅亦无他。欲促成其事,别无机括,惟功名是一捷径,望贤兄努力。他非小妹所知也”

第十四回 双星得知蕊珠小姐死节的信息,因哭说道:“此祸虽由遭谗而作,然细细想来,总是我双星命薄缘悭,不曾生得受享小姐之福。故好好姻缘,不在此安守。我若长守于此,得了此信,岂不与小姐成婚久矣! 却转为功名,去海外受流离颠沛,以致贤妹香销玉碎。此皆我双星命薄缘悭,自算颠倒,夫复谁尤”

—摘编自清代素政堂主人《定情人》

根据材料并结合所学知识,依据小说《定情人》中塑造的“才子佳人”形象,拟定一个符合明清社会变迁的论题,并对该论题进行简要阐述。 (要求:论题明确,史论结合,表达清晰。)

海北州 2023年秋季学期高一期末联考

历史参考答案

1. D 2. A 3. C 4. C 5. D 6. D 7. C 8. D 9. A 10. B 11. B 12. A 13. A 14. C15. B 16. D

17.(1)特征:年龄整体偏小;不少有留学经历;崇尚“主义”;五四运动的骨干力量。 (6分,答出其中三点即可)

(2)简评:促使先进青年知识分子成为五四爱国运动的先锋;积极探寻了先进的救国救民思想;探索并实践对中国新民主主义革命起重要作用的社团;为中国共产党的建立奠定了组织基础、群众基础和作了思想上的准备。(8分,其他言之有理亦可)

18.(1)因素:明治维新后日本资本主义经济发展;日本国内市场狭小,大资产阶级主张武力拓展海外市场;国内爆发经济危机;欧美列强暗中支持。 (4分)

(2)原因:

甲午中日战争失败的原因:中国落后的封建制度阻碍了中国近代化发展;清王朝的统治腐朽,军队腐化;日本实力略强,中国相对落后。 (4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

抗日战争胜利的原因:抗日民族统一战线形成全民抗战;中国共产党的正确领导;中国人民的坚强抗争;世界反法西斯国家对中国的帮助。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

19.(1)原因:人民公社生产组织形式严重制约农业发展;农民生活极端贫困;部分农村“包产到户”取得成功;改革开放政策开始实行;党和政府高层的认可支持。(6分,答出三点即可)

(2)历史作用:解放了农业生产力,提高了农民生产积极性;增加了农业生产总量和农民收入;探索了适合社会主义农业发展的土地制度改革。 (6分,其他答案言之有理亦可)

20.示例

论题:明清时期传统价值观念受到冲击,影响了人们婚姻观。(2分)

阐述:明清时期,商品经济发展,市民阶层扩大,进一步推动了文学的世俗化。在思想文化领域,虽然程朱理学仍然占主体地位,但是明清之际的思想解放潮流仍有所发展,冲破传统礼教束缚的思想日益活跃,社会上追求自由恋爱的趋势有所增强。明清时期的“才子佳人”在选择婚姻对象上突破了门第观念,追求情投意合;突破了父母之命,追求自主选择。在婚姻与功名的取舍上,婚姻重于功名已经有所体现。明清时期才子佳人小说的作者不满意封建婚姻对个人意愿的完全抹杀,因而对其进行了一定程度的修正,强调婚姻中的情感因素。

综上所述,这些都是明清才子佳人小说对封建婚姻观突破的表现。 (10分)

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可)

同课章节目录