部编版必修中外历史纲要上高中历史第3单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一过关检测(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版必修中外历史纲要上高中历史第3单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一过关检测(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 56.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-22 15:42:37 | ||

图片预览

文档简介

第三单元过关检测

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

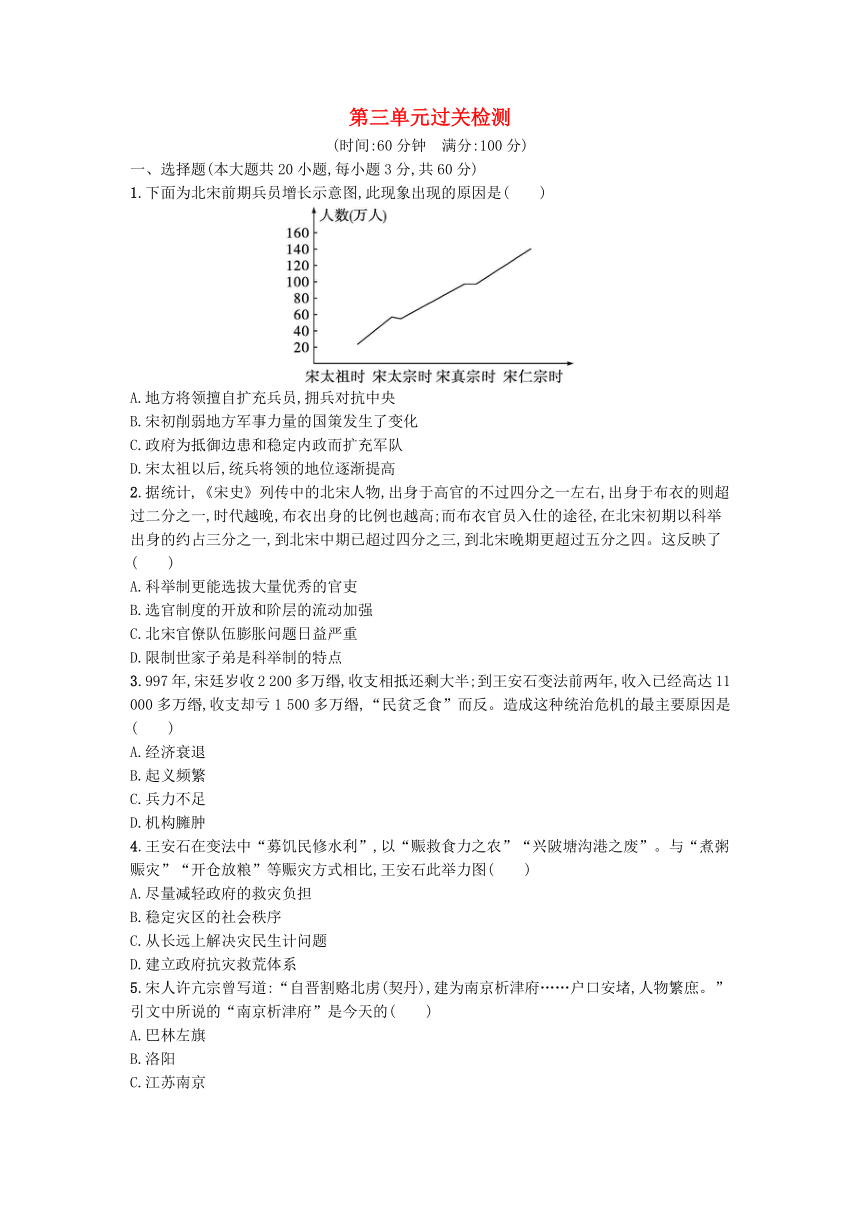

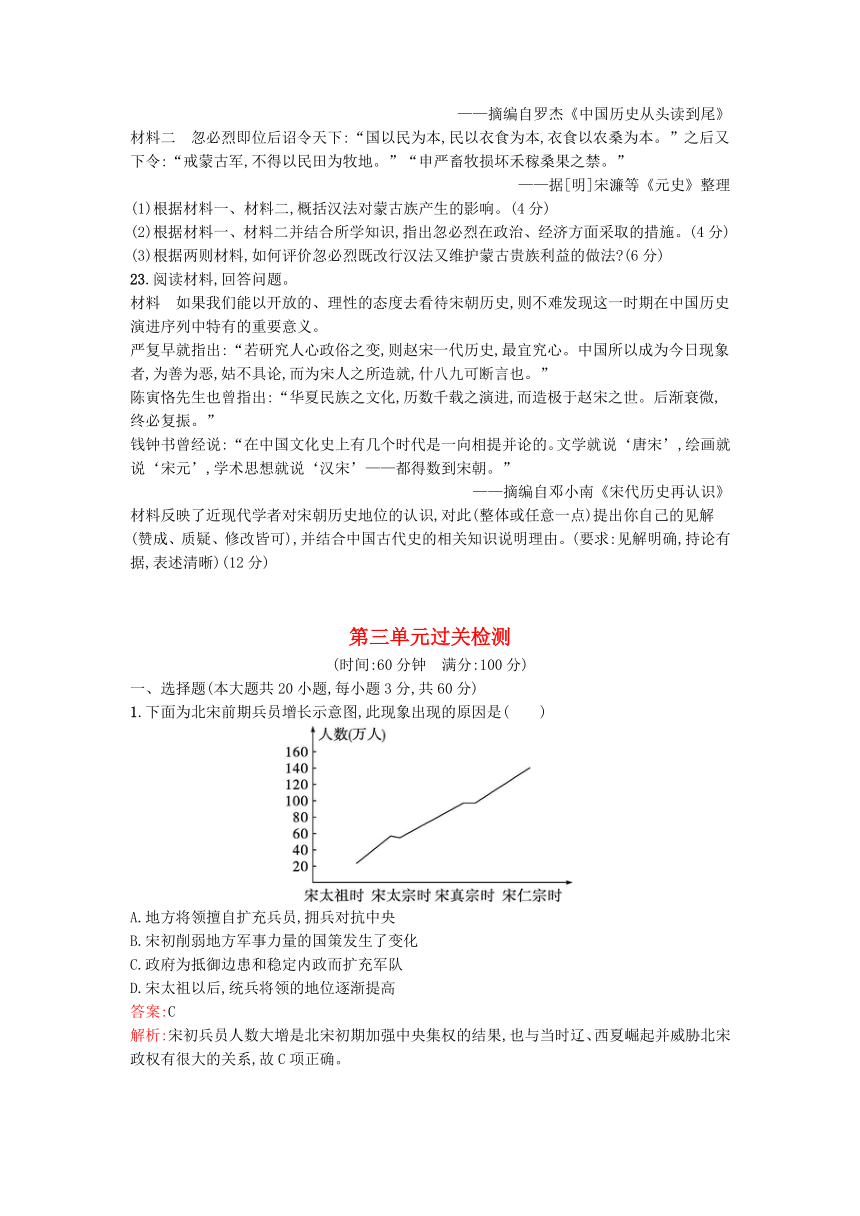

1.下面为北宋前期兵员增长示意图,此现象出现的原因是( )

A.地方将领擅自扩充兵员,拥兵对抗中央

B.宋初削弱地方军事力量的国策发生了变化

C.政府为抵御边患和稳定内政而扩充军队

D.宋太祖以后,统兵将领的地位逐渐提高

2.据统计,《宋史》列传中的北宋人物,出身于高官的不过四分之一左右,出身于布衣的则超过二分之一,时代越晚,布衣出身的比例也越高;而布衣官员入仕的途径,在北宋初期以科举出身的约占三分之一,到北宋中期已超过四分之三,到北宋晚期更超过五分之四。这反映了( )

A.科举制更能选拔大量优秀的官吏

B.选官制度的开放和阶层的流动加强

C.北宋官僚队伍膨胀问题日益严重

D.限制世家子弟是科举制的特点

3.997年,宋廷岁收2 200多万缗,收支相抵还剩大半;到王安石变法前两年,收入已经高达11 000多万缗,收支却亏1 500多万缗,“民贫乏食”而反。造成这种统治危机的最主要原因是( )

A.经济衰退

B.起义频繁

C.兵力不足

D.机构臃肿

4.王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农”“兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图( )

A.尽量减轻政府的救灾负担

B.稳定灾区的社会秩序

C.从长远上解决灾民生计问题

D.建立政府抗灾救荒体系

5.宋人许亢宗曾写道:“自晋割赂北虏(契丹),建为南京析津府……户口安堵,人物繁庶。”引文中所说的“南京析津府”是今天的( )

A.巴林左旗

B.洛阳

C.江苏南京

D.北京

6.宋金对峙局面最终形成的标志是( )

A.“大定之治”的形成

B.金灭辽

C.宋金达成和议

D.金迁都燕京

7.宋朝史料记载了宋神宗对边界两大对手的评价。他忧心忡忡地说:“二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉唐最为强盛。”此“二虏”指的是( )

A.辽与西夏

B.辽与金

C.西夏与金

D.蒙古与金

8.《北史》载:“(北)魏之先,出自黄帝轩辕氏。”《辽史》载:“炎帝氏、黄帝氏子孙众多……辽本炎帝之后。”这些记述体现出( )

A.国家统一的历史趋势

B.尊宗敬祖的宗法观念

C.多元一体的认同意识

D.家国同构的政治理念

9.元朝的历史是波澜壮阔、丰富多彩的,对中国乃至世界历史的进程都有不可磨灭的影响。关于元朝的历史,下列叙述正确的是( )

A.成吉思汗是元朝的开国皇帝

B.元朝在地方设立行中书省,进行有效管辖

C.元朝设宣政院,管辖台湾地区

D.元朝在地方实行猛安谋克制

10.《陔余丛考》记载:“至元设行中书省于各路,遂又移为方州之名,曰各直省也。然行省之称,亦不自元始……金宣宗时,州县为元兵残破,乃随处设行省,以治一方。”由此说明( )

A.行省因防御元兵而设

B.行省制度开始于金代

C.行省制度具有继承性

D.行省为流动的中书省

11.下表是元朝中期吏部统计表,这表明当时元朝( )

元朝中期吏部统计表(单位:员)

项目 蒙古人、色目人 汉人、南人 总计

朝官 938 1 151 2 089

京官 155 351 506

外任官 5 689 14 236 19 925

A.巩固了大一统国家

B.注意发挥汉族地主的作用

C.实行四民平等政策

D.促进南北经济文化交流

12.宋朝广大农户积极投资购买耕牛,即使没有能力购买耕牛的,也采用租赁的方式租借耕牛进行农业生产。对于产牛较少的地区,宋高宗下诏:“京西、淮南贩买耕牛,与免税三年。”这反映出宋朝( )

A.政府拥有雄厚的经济实力

B.社会普遍重视农业生产的发展

C.畜牧业呈现商品化趋势

D.社会生活水平得到了显著提高

13.南宋时期,市舶司的主官招引外商或贩货回国,只要税额达到一定标准,就会得到升高官阶的待遇。这表明南宋政权( )

A.积极完善科举选官制度

B.大力支持国人海外经商

C.注意笼络地方行政官员

D.积极开拓财政增收渠道

14.元朝诗人杨维桢《盐商行》曰:“人生不愿万户侯,但愿盐利淮西头。人生不愿万金宅,但愿盐商千料舶……盐商本是贱家子,独与王家埒富豪。”这反映出元朝( )

A.盐业发展促进社会结构变动

B.商业发展冲击传统思想观念

C.盐铁专卖政策开始出现松动

D.商人社会地位堪比王侯将相

15.学者漆侠指出,我国古代城市往往随着政治军事中心的转移而表现出它的盛衰。北宋灭亡,汴京也随之而萧然一空;南宋灭亡,临安也失去了往昔的光彩和繁华。这说明( )

A.城市发展受制于政治因素

B.城市的经济职能薄弱

C.两宋时期城市发展缓慢

D.古代城市发展不稳定

16.下表为不同史籍关于宋朝婚俗的记述。据此表能够被认定为历史事实的是宋朝( )

记述 出处

今人不复以氏族为事,王公之女,苟贫乏,有盛年而不能嫁者;闾阎富室,便可以婚侯门,婿甲科 赵彦卫《云麓漫钞》

今世俗之贪鄙者,将娶妇,先问资装之厚薄;将嫁女,先问聘财之多少 于鬯《花烛闲谈》

广南风俗,市井坐估,多僧人为之,率皆致富……妇女多嫁于僧 庄绰《鸡肋编》

近岁富商庸俗与厚藏者嫁女,亦于榜下捉婿,厚捉钱以饵士人,使之俯就,一婿至千余缗 朱彧《萍洲可谈》

A.商品经济发展影响婚俗

B.重农抑商政策瓦解

C.富绅渴望进入上层社会

D.程朱理学受到冲击

17.朱熹认为“民富则君不至独贫,民贫则君不能独富”,请求朝廷省减赋税,以期实现“一方憔悴困穷之民,自此庶几复有更生之望矣”。他的这一主张( )

A.倡导了经世致用的学风

B.反映了南宋时期农民的穷困

C.批评了朝廷赋税的苛重

D.体现了儒家传统的民本思想

18.宋朝话本小说打破了长期以来以文言文为文学语言的传统,首次将民间的语言(白话)作为小说的语言进行创作,体现了一种“亲民化”倾向。这说明话本小说( )

A.体现了文学的平民化趋势

B.加速了传统文学的衰落

C.旨在向民众宣扬理学思想

D.开创了章回体小说先河

19.宋朝是一个文化昌盛、科技发展的朝代,这主要得益于宋朝的文化和知识分子政策。为防止骄兵悍将的出现,宋朝统治者始终坚持文治,推动了宋朝科技的发展。这说明( )

A.科技的发展推动了文化的繁荣

B.知识分子决定了科学技术的发展

C.政府的治国策略影响科技的发展

D.科技进步和文化发展相辅相成

20.据《宋史》记载,西夏国主“元昊自制蕃书,命野利仁荣演绎之,成十二卷,字形体方整”,介于小篆、隶书之间。他还教国人“纪事用蕃书,而译《孝经》《尔雅》《四言杂字》为蕃语”。此举( )

A.推动文化的交流认同

B.凝聚了劳动人民的智慧

C.促进了汉字的发展完善

D.消除了民族隔阂与矛盾

二、非选择题(本大题共3小题,共40分)

21.宋朝是中国封建社会的一个重要变革时期。阅读材料,回答问题。

材料一 开封是最繁华的城市,市内手工业作坊众多,街道两旁商店、旅舍、货摊林立,市场上的商品有来自各地的粮食、水产、牛羊、果品、酒、茶、纸、书籍、瓷器、药材等,还有来自日本、高丽和大食(阿拉伯)等国的货物。营业时间不受限制,除白天营业外,还有夜市和晓市。市内还出现了“瓦子”,里面有“勾栏”(歌舞场所)、酒肆和茶楼,还有说书、演戏的,成为娱乐的中心。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济《中国古代史》

材料二 唐宋之交,贵族社会转向平民社会,社会结构和社会关系发生巨大变化。在新的历史条件下,如何让整个社会有效凝聚起来,让国家的长远发展有一个稳定的根基,这是张载所深思的问题。“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,这四句言简意赅、掷地有声的名言,就是张载给那个时代的答案。

——摘编自肖伟光《张载及其“横渠四句”》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋朝商业发展的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出张载四句名言的积极意义。运用唯物史观(即社会存在决定社会意识,经济基础决定上层建筑)说明材料一与材料二的内在联系。(8分)

22.阅读材料,回答问题。

材料一 忽必烈为了维护蒙古贵族的利益,在利用汉法改革蒙古旧制的同时,又在政治文化的许多方面保留了蒙古旧俗。所以,忽必烈吸收汉法是有保留的,是以不危及蒙古贵族的根本利益为前提的。忽必烈时期的政治文化政策带有明显的蒙汉二元性。这种二元政策,在多数情况下是以“内蒙外汉”的形式表现出来的。以草原旧俗为代表的蒙古制度相当多地占据了忽必烈政治文化政策的核心部分,汉法制度则往往居外围或从属地位。

——摘编自罗杰《中国历史从头读到尾》

材料二 忽必烈即位后诏令天下:“国以民为本,民以衣食为本,衣食以农桑为本。”之后又下令:“戒蒙古军,不得以民田为牧地。”“申严畜牧损坏禾稼桑果之禁。”

——据[明]宋濂等《元史》整理

(1)根据材料一、材料二,概括汉法对蒙古族产生的影响。(4分)

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出忽必烈在政治、经济方面采取的措施。(4分)

(3)根据两则材料,如何评价忽必烈既改行汉法又维护蒙古贵族利益的做法 (6分)

23.阅读材料,回答问题。

材料 如果我们能以开放的、理性的态度去看待宋朝历史,则不难发现这一时期在中国历史演进序列中特有的重要意义。

严复早就指出:“若研究人心政俗之变,则赵宋一代历史,最宜究心。中国所以成为今日现象者,为善为恶,姑不具论,而为宋人之所造就,什八九可断言也。”

陈寅恪先生也曾指出:“华夏民族之文化,历数千载之演进,而造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。”

钱钟书曾经说:“在中国文化史上有几个时代是一向相提并论的。文学就说‘唐宋’,绘画就说‘宋元’,学术思想就说‘汉宋’——都得数到宋朝。”

——摘编自邓小南《宋代历史再认识》

材料反映了近现代学者对宋朝历史地位的认识,对此(整体或任意一点)提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并结合中国古代史的相关知识说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰)(12分)

第三单元过关检测

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1.下面为北宋前期兵员增长示意图,此现象出现的原因是( )

A.地方将领擅自扩充兵员,拥兵对抗中央

B.宋初削弱地方军事力量的国策发生了变化

C.政府为抵御边患和稳定内政而扩充军队

D.宋太祖以后,统兵将领的地位逐渐提高

答案:C

解析:宋初兵员人数大增是北宋初期加强中央集权的结果,也与当时辽、西夏崛起并威胁北宋政权有很大的关系,故C项正确。

2.据统计,《宋史》列传中的北宋人物,出身于高官的不过四分之一左右,出身于布衣的则超过二分之一,时代越晚,布衣出身的比例也越高;而布衣官员入仕的途径,在北宋初期以科举出身的约占三分之一,到北宋中期已超过四分之三,到北宋晚期更超过五分之四。这反映了( )

A.科举制更能选拔大量优秀的官吏

B.选官制度的开放和阶层的流动加强

C.北宋官僚队伍膨胀问题日益严重

D.限制世家子弟是科举制的特点

答案:B

解析:题干材料含有两层信息:《宋史》列传中的北宋人物布衣出身的比例越来越高;通过科举入仕的布衣比重不断加大。这说明宋朝社会阶层的流动性强,科举制在阶层流动中作用大且具有开放性,故B项正确。

3.997年,宋廷岁收2 200多万缗,收支相抵还剩大半;到王安石变法前两年,收入已经高达11 000多万缗,收支却亏1 500多万缗,“民贫乏食”而反。造成这种统治危机的最主要原因是( )

A.经济衰退

B.起义频繁

C.兵力不足

D.机构臃肿

答案:D

解析:王安石变法前两年,收入已经高达11000多万缗,收支却亏1500多万缗,这体现的是北宋中期的财政危机。结合所学知识,可知造成财政危机的最主要原因是冗官、冗兵,即机构臃肿、士兵众多导致财政支出增多,入不敷出,故D项正确;北宋经济相对于前代来说是繁荣的,故A项错误;起义频繁是这种现象的结果,故B项错误;北宋实行养兵政策,士兵众多,故C项错误。

4.王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农”“兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图( )

A.尽量减轻政府的救灾负担

B.稳定灾区的社会秩序

C.从长远上解决灾民生计问题

D.建立政府抗灾救荒体系

答案:C

解析:王安石通过招募饥民兴修水利的方式进行赈灾,一方面救济了灾民,另一方面也兴修了水利,同时通过兴修水利也能恢复和促进农业发展,有利于从长远上解决灾民的生计问题,故选C项;招募灾民兴修水利并不一定减轻政府的救灾负担,排除A项;招募灾民兴修水利和稳定灾区社会秩序之间没有必然联系,排除B项;王安石的措施属于救灾措施的一部分,并没有体现建立政府抗灾救荒体系,排除D项。

5.宋人许亢宗曾写道:“自晋割赂北虏(契丹),建为南京析津府……户口安堵,人物繁庶。”引文中所说的“南京析津府”是今天的( )

A.巴林左旗

B.洛阳

C.江苏南京

D.北京

答案:D

6.宋金对峙局面最终形成的标志是( )

A.“大定之治”的形成

B.金灭辽

C.宋金达成和议

D.金迁都燕京

答案:C

解析:结合所学知识,可知1141年,宋金订立和议,双方划定边界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,至此形成宋金南北对峙的局面,故选C项。

7.宋朝史料记载了宋神宗对边界两大对手的评价。他忧心忡忡地说:“二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉唐最为强盛。”此“二虏”指的是( )

A.辽与西夏

B.辽与金

C.西夏与金

D.蒙古与金

答案:A

解析:宋神宗是北宋皇帝,北宋与辽、西夏并立,辽和西夏经常袭扰北宋,故“二虏”指的是辽与西夏,故选A项。

8.《北史》载:“(北)魏之先,出自黄帝轩辕氏。”《辽史》载:“炎帝氏、黄帝氏子孙众多……辽本炎帝之后。”这些记述体现出( )

A.国家统一的历史趋势

B.尊宗敬祖的宗法观念

C.多元一体的认同意识

D.家国同构的政治理念

答案:C

解析:题干材料强调北魏、辽的祖先与汉族的祖先都是一样的,这反映的是多元一体的认同意识的增强,故C项正确;题干材料强调意识的认同而不是政治上的统一,排除A项;宗法观念强调的是血缘关系,不同民族间并没有这层关系,排除B项;D项与题干材料无关,排除。

9.元朝的历史是波澜壮阔、丰富多彩的,对中国乃至世界历史的进程都有不可磨灭的影响。关于元朝的历史,下列叙述正确的是( )

A.成吉思汗是元朝的开国皇帝

B.元朝在地方设立行中书省,进行有效管辖

C.元朝设宣政院,管辖台湾地区

D.元朝在地方实行猛安谋克制

答案:B

解析:结合所学知识,可知元朝建立后,在地方实行行省制度,加强了对地方的有效管辖,故B项正确;元朝的开国皇帝是忽必烈,成吉思汗统一草原各部,建立蒙古汗国,故排除A项;元朝设宣政院,管理吐蕃地区,故排除C项;实行猛安谋克制的是金朝,故排除D项。

10.《陔余丛考》记载:“至元设行中书省于各路,遂又移为方州之名,曰各直省也。然行省之称,亦不自元始……金宣宗时,州县为元兵残破,乃随处设行省,以治一方。”由此说明( )

A.行省因防御元兵而设

B.行省制度开始于金代

C.行省制度具有继承性

D.行省为流动的中书省

答案:C

解析:根据题干材料“然行省之称,亦不自元始……金宣宗时,州县为元兵残破,乃随处设行省,以治一方”,可知行省制度的形成是经历了一个过程的,具有继承性,故C项正确;根据题干材料,可知行省在金朝设立是为了“治一方”,故A项错误;结合所学知识,可知行省制始于元朝,故B项错误;题干材料没有反映行省与中书省之间的关系,故D项错误。

11.下表是元朝中期吏部统计表,这表明当时元朝( )

元朝中期吏部统计表(单位:员)

项目 蒙古人、色目人 汉人、南人 总计

朝官 938 1 151 2 089

京官 155 351 506

外任官 5 689 14 236 19 925

A.巩固了大一统国家

B.注意发挥汉族地主的作用

C.实行四民平等政策

D.促进南北经济文化交流

答案:B

解析:根据表格数据,可知元朝时期官吏主要是以汉人为主,说明元朝注重发挥汉族地主的作用,故B项正确;表格内容主要体现了元朝中期吏部统计,与巩固大一统国家没有直接关系,无法得出巩固了大一统国家的结论,故A项错误;结合所学知识,可知元朝实行民族歧视和压迫政策,并且根据表格无法看出四民平等的政策,故C项错误;表格材料主要体现了元朝中期蒙古人、色目人、汉人、南人的任职统计,没有涉及南北经济文化交流,故D项错误。

12.宋朝广大农户积极投资购买耕牛,即使没有能力购买耕牛的,也采用租赁的方式租借耕牛进行农业生产。对于产牛较少的地区,宋高宗下诏:“京西、淮南贩买耕牛,与免税三年。”这反映出宋朝( )

A.政府拥有雄厚的经济实力

B.社会普遍重视农业生产的发展

C.畜牧业呈现商品化趋势

D.社会生活水平得到了显著提高

答案:B

解析:在古代社会,牛是农业生产的主要动力,宋朝农民加大对耕牛的投入,政府采取措施鼓励缺少耕牛地区的人到京西、淮南买牛,解决部分地区缺少耕牛的问题,体现出宋朝从农民到政府都重视农业生产的发展,故B项正确。

13.南宋时期,市舶司的主官招引外商或贩货回国,只要税额达到一定标准,就会得到升高官阶的待遇。这表明南宋政权( )

A.积极完善科举选官制度

B.大力支持国人海外经商

C.注意笼络地方行政官员

D.积极开拓财政增收渠道

答案:D

解析:鼓励外贸官员招商或贩货回国,必然会增加税收,属于政府增加财政收入的举措之一,故D项符合题意;题干材料反映的举措,既不是针对科举制度而进行的改革,也不是鼓励所属臣民到海外经商,更不是对地方官员采取的笼络政策,故排除A、B、C三项。

14.元朝诗人杨维桢《盐商行》曰:“人生不愿万户侯,但愿盐利淮西头。人生不愿万金宅,但愿盐商千料舶……盐商本是贱家子,独与王家埒富豪。”这反映出元朝( )

A.盐业发展促进社会结构变动

B.商业发展冲击传统思想观念

C.盐铁专卖政策开始出现松动

D.商人社会地位堪比王侯将相

答案:B

解析:《盐商行》大意是:到淮西贩盐获取的暴利胜于做官封侯,拥有能装载千包食盐的大船胜过拥有富丽堂皇的府邸。……出身卑微的盐商,其财物之丰饶、权势之大可与王族相比。可见盐商的致富使得人们对重农抑商政策的看法发生改变,这反映出传统的“轻商”思想受到冲击,故B项正确。

15.学者漆侠指出,我国古代城市往往随着政治军事中心的转移而表现出它的盛衰。北宋灭亡,汴京也随之而萧然一空;南宋灭亡,临安也失去了往昔的光彩和繁华。这说明( )

A.城市发展受制于政治因素

B.城市的经济职能薄弱

C.两宋时期城市发展缓慢

D.古代城市发展不稳定

答案:A

解析:根据题干材料“我国古代城市往往随着政治军事中心的转移而表现出它的盛衰”,可知城市发展受制于政治因素,故A项正确;宋朝城市经济功能不断增强,排除B项;两宋时期城市发展缓慢的说法不符合史实,排除C项;D项说法仅仅涉及题干材料的部分信息,排除。

16.下表为不同史籍关于宋朝婚俗的记述。据此表能够被认定为历史事实的是宋朝( )

记述 出处

今人不复以氏族为事,王公之女,苟贫乏,有盛年而不能嫁者;闾阎富室,便可以婚侯门,婿甲科 赵彦卫《云麓漫钞》

今世俗之贪鄙者,将娶妇,先问资装之厚薄;将嫁女,先问聘财之多少 于鬯《花烛闲谈》

广南风俗,市井坐估,多僧人为之,率皆致富……妇女多嫁于僧 庄绰《鸡肋编》

近岁富商庸俗与厚藏者嫁女,亦于榜下捉婿,厚捉钱以饵士人,使之俯就,一婿至千余缗 朱彧《萍洲可谈》

A.商品经济发展影响婚俗

B.重农抑商政策瓦解

C.富绅渴望进入上层社会

D.程朱理学受到冲击

答案:A

解析:题干材料分别记述了富商可与贫困贵族联姻、以财富多少论婚嫁、富僧可娶妇以及富商用金钱嫁女笼络士人,据此可知,在商品经济发展的影响下,婚俗观念发生了变化,故A项正确。

17.朱熹认为“民富则君不至独贫,民贫则君不能独富”,请求朝廷省减赋税,以期实现“一方憔悴困穷之民,自此庶几复有更生之望矣”。他的这一主张( )

A.倡导了经世致用的学风

B.反映了南宋时期农民的穷困

C.批评了朝廷赋税的苛重

D.体现了儒家传统的民本思想

答案:D

解析:朱熹认为只有民富才能实现君富,因此其主张政府省减赋税,这体现了朱熹立足百姓的民本思想,故D项正确;经世致用指的是关注现实生活,与题干材料不符,排除A项;朱熹主张政府轻徭薄赋,这是个人主张,不能据此认为当时百姓穷困,排除B项;主张减少赋税不等于当时政府赋税苛重,排除C项。

18.宋朝话本小说打破了长期以来以文言文为文学语言的传统,首次将民间的语言(白话)作为小说的语言进行创作,体现了一种“亲民化”倾向。这说明话本小说( )

A.体现了文学的平民化趋势

B.加速了传统文学的衰落

C.旨在向民众宣扬理学思想

D.开创了章回体小说先河

答案:A

解析:根据题干材料,可知宋朝话本将民间的语言(白话)作为小说的语言进行创作,体现了一种“亲民化”倾向,这说明了宋朝文学的平民化趋势,故A项正确。

19.宋朝是一个文化昌盛、科技发展的朝代,这主要得益于宋朝的文化和知识分子政策。为防止骄兵悍将的出现,宋朝统治者始终坚持文治,推动了宋朝科技的发展。这说明( )

A.科技的发展推动了文化的繁荣

B.知识分子决定了科学技术的发展

C.政府的治国策略影响科技的发展

D.科技进步和文化发展相辅相成

答案:C

解析:题干材料反映的是宋朝政府的文治策略推动了宋朝科技的发展,即题干材料意在强调政府的治国策略影响科技发展,C项符合题意。

20.据《宋史》记载,西夏国主“元昊自制蕃书,命野利仁荣演绎之,成十二卷,字形体方整”,介于小篆、隶书之间。他还教国人“纪事用蕃书,而译《孝经》《尔雅》《四言杂字》为蕃语”。此举( )

A.推动文化的交流认同

B.凝聚了劳动人民的智慧

C.促进了汉字的发展完善

D.消除了民族隔阂与矛盾

答案:A

解析:根据题干材料,可知元昊命野利仁荣创制西夏文字,并且将《孝经》《尔雅》等翻译为西夏文,从而加强与中原文化的交流,故选A项;西夏文是大臣野利仁荣创制的,故B项错误;西夏文不是汉字,故C项错误;D项与题干材料不符,错误。

二、非选择题(本大题共3小题,共40分)

21.宋朝是中国封建社会的一个重要变革时期。阅读材料,回答问题。

材料一 开封是最繁华的城市,市内手工业作坊众多,街道两旁商店、旅舍、货摊林立,市场上的商品有来自各地的粮食、水产、牛羊、果品、酒、茶、纸、书籍、瓷器、药材等,还有来自日本、高丽和大食(阿拉伯)等国的货物。营业时间不受限制,除白天营业外,还有夜市和晓市。市内还出现了“瓦子”,里面有“勾栏”(歌舞场所)、酒肆和茶楼,还有说书、演戏的,成为娱乐的中心。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济《中国古代史》

材料二 唐宋之交,贵族社会转向平民社会,社会结构和社会关系发生巨大变化。在新的历史条件下,如何让整个社会有效凝聚起来,让国家的长远发展有一个稳定的根基,这是张载所深思的问题。“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,这四句言简意赅、掷地有声的名言,就是张载给那个时代的答案。

——摘编自肖伟光《张载及其“横渠四句”》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋朝商业发展的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出张载四句名言的积极意义。运用唯物史观(即社会存在决定社会意识,经济基础决定上层建筑)说明材料一与材料二的内在联系。(8分)

参考答案:(1)特点:城市经济功能明显;商品种类丰富;市场交易不再受政府直接监管;海外贸易繁荣;城市出现娱乐场所;出现最早的纸币交子。

(2)积极意义:体现了对国家、民族和人民的担当和使命;有利于提高个人的道德修养;增强民族和社会凝聚力;有浓厚的家国情怀和强烈的社会责任感。内在联系:在商品经济发展、城市繁荣,市民阶层壮大,奢靡享乐之风盛行的背景下,张载试图用理学来维护传统儒家伦理道德,进而规范社会秩序。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 忽必烈为了维护蒙古贵族的利益,在利用汉法改革蒙古旧制的同时,又在政治文化的许多方面保留了蒙古旧俗。所以,忽必烈吸收汉法是有保留的,是以不危及蒙古贵族的根本利益为前提的。忽必烈时期的政治文化政策带有明显的蒙汉二元性。这种二元政策,在多数情况下是以“内蒙外汉”的形式表现出来的。以草原旧俗为代表的蒙古制度相当多地占据了忽必烈政治文化政策的核心部分,汉法制度则往往居外围或从属地位。

——摘编自罗杰《中国历史从头读到尾》

材料二 忽必烈即位后诏令天下:“国以民为本,民以衣食为本,衣食以农桑为本。”之后又下令:“戒蒙古军,不得以民田为牧地。”“申严畜牧损坏禾稼桑果之禁。”

——据[明]宋濂等《元史》整理

(1)根据材料一、材料二,概括汉法对蒙古族产生的影响。(4分)

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出忽必烈在政治、经济方面采取的措施。(4分)

(3)根据两则材料,如何评价忽必烈既改行汉法又维护蒙古贵族利益的做法 (6分)

参考答案:(1)影响:元朝建立后,吸收中原地区的制度,确立了以农桑为本的国策,并注意农业生产技术的推广,同时蒙古族的生活习俗也深受汉族文化的影响。

(2)政治:利用汉法改革蒙古旧制;在中央,设置中书省,在地方,实行行省制度,吐蕃地区则由宣政院进行管理。经济:确立农桑立国的方针;保护农田,发展农业生产,建立指导农业生产的机构和制度;高度重视推广先进的科学技术。

(3)评价:忽必烈重用汉官,推行汉法,充分反映了他接受中原地区的制度文明,追求社会进步的精神;但他同时又竭力维护蒙古贵族的利益,流露了他在推行汉法的同时不忘蒙古渊源的心态。

23.阅读材料,回答问题。

材料 如果我们能以开放的、理性的态度去看待宋朝历史,则不难发现这一时期在中国历史演进序列中特有的重要意义。

严复早就指出:“若研究人心政俗之变,则赵宋一代历史,最宜究心。中国所以成为今日现象者,为善为恶,姑不具论,而为宋人之所造就,什八九可断言也。”

陈寅恪先生也曾指出:“华夏民族之文化,历数千载之演进,而造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。”

钱钟书曾经说:“在中国文化史上有几个时代是一向相提并论的。文学就说‘唐宋’,绘画就说‘宋元’,学术思想就说‘汉宋’——都得数到宋朝。”

——摘编自邓小南《宋代历史再认识》

材料反映了近现代学者对宋朝历史地位的认识,对此(整体或任意一点)提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并结合中国古代史的相关知识说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰)(12分)

参考答案:示例

见解:近现代学者充分肯定宋朝在中国历史上的重要地位是具有合理性的。

理由:政治上,宋朝科举制度得到发展和完善,文人政治兴起。经济上,小农经济进一步发展,经济重心加速南移,南宋时完成转移;以制瓷业为代表的手工业兴盛;商业经营活动打破时空限制,海外贸易空前繁荣;出现中国最早的纸币。思想文化上,儒学复兴,理学兴起;印刷术、指南针、火药等传统科技进一步发展;宋词、风俗画等世俗文化取得辉煌成果。综上所述,宋朝在政治、经济、思想文化等方面进一步推动了中华文明的发展,对后世产生了深远影响。

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1.下面为北宋前期兵员增长示意图,此现象出现的原因是( )

A.地方将领擅自扩充兵员,拥兵对抗中央

B.宋初削弱地方军事力量的国策发生了变化

C.政府为抵御边患和稳定内政而扩充军队

D.宋太祖以后,统兵将领的地位逐渐提高

2.据统计,《宋史》列传中的北宋人物,出身于高官的不过四分之一左右,出身于布衣的则超过二分之一,时代越晚,布衣出身的比例也越高;而布衣官员入仕的途径,在北宋初期以科举出身的约占三分之一,到北宋中期已超过四分之三,到北宋晚期更超过五分之四。这反映了( )

A.科举制更能选拔大量优秀的官吏

B.选官制度的开放和阶层的流动加强

C.北宋官僚队伍膨胀问题日益严重

D.限制世家子弟是科举制的特点

3.997年,宋廷岁收2 200多万缗,收支相抵还剩大半;到王安石变法前两年,收入已经高达11 000多万缗,收支却亏1 500多万缗,“民贫乏食”而反。造成这种统治危机的最主要原因是( )

A.经济衰退

B.起义频繁

C.兵力不足

D.机构臃肿

4.王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农”“兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图( )

A.尽量减轻政府的救灾负担

B.稳定灾区的社会秩序

C.从长远上解决灾民生计问题

D.建立政府抗灾救荒体系

5.宋人许亢宗曾写道:“自晋割赂北虏(契丹),建为南京析津府……户口安堵,人物繁庶。”引文中所说的“南京析津府”是今天的( )

A.巴林左旗

B.洛阳

C.江苏南京

D.北京

6.宋金对峙局面最终形成的标志是( )

A.“大定之治”的形成

B.金灭辽

C.宋金达成和议

D.金迁都燕京

7.宋朝史料记载了宋神宗对边界两大对手的评价。他忧心忡忡地说:“二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉唐最为强盛。”此“二虏”指的是( )

A.辽与西夏

B.辽与金

C.西夏与金

D.蒙古与金

8.《北史》载:“(北)魏之先,出自黄帝轩辕氏。”《辽史》载:“炎帝氏、黄帝氏子孙众多……辽本炎帝之后。”这些记述体现出( )

A.国家统一的历史趋势

B.尊宗敬祖的宗法观念

C.多元一体的认同意识

D.家国同构的政治理念

9.元朝的历史是波澜壮阔、丰富多彩的,对中国乃至世界历史的进程都有不可磨灭的影响。关于元朝的历史,下列叙述正确的是( )

A.成吉思汗是元朝的开国皇帝

B.元朝在地方设立行中书省,进行有效管辖

C.元朝设宣政院,管辖台湾地区

D.元朝在地方实行猛安谋克制

10.《陔余丛考》记载:“至元设行中书省于各路,遂又移为方州之名,曰各直省也。然行省之称,亦不自元始……金宣宗时,州县为元兵残破,乃随处设行省,以治一方。”由此说明( )

A.行省因防御元兵而设

B.行省制度开始于金代

C.行省制度具有继承性

D.行省为流动的中书省

11.下表是元朝中期吏部统计表,这表明当时元朝( )

元朝中期吏部统计表(单位:员)

项目 蒙古人、色目人 汉人、南人 总计

朝官 938 1 151 2 089

京官 155 351 506

外任官 5 689 14 236 19 925

A.巩固了大一统国家

B.注意发挥汉族地主的作用

C.实行四民平等政策

D.促进南北经济文化交流

12.宋朝广大农户积极投资购买耕牛,即使没有能力购买耕牛的,也采用租赁的方式租借耕牛进行农业生产。对于产牛较少的地区,宋高宗下诏:“京西、淮南贩买耕牛,与免税三年。”这反映出宋朝( )

A.政府拥有雄厚的经济实力

B.社会普遍重视农业生产的发展

C.畜牧业呈现商品化趋势

D.社会生活水平得到了显著提高

13.南宋时期,市舶司的主官招引外商或贩货回国,只要税额达到一定标准,就会得到升高官阶的待遇。这表明南宋政权( )

A.积极完善科举选官制度

B.大力支持国人海外经商

C.注意笼络地方行政官员

D.积极开拓财政增收渠道

14.元朝诗人杨维桢《盐商行》曰:“人生不愿万户侯,但愿盐利淮西头。人生不愿万金宅,但愿盐商千料舶……盐商本是贱家子,独与王家埒富豪。”这反映出元朝( )

A.盐业发展促进社会结构变动

B.商业发展冲击传统思想观念

C.盐铁专卖政策开始出现松动

D.商人社会地位堪比王侯将相

15.学者漆侠指出,我国古代城市往往随着政治军事中心的转移而表现出它的盛衰。北宋灭亡,汴京也随之而萧然一空;南宋灭亡,临安也失去了往昔的光彩和繁华。这说明( )

A.城市发展受制于政治因素

B.城市的经济职能薄弱

C.两宋时期城市发展缓慢

D.古代城市发展不稳定

16.下表为不同史籍关于宋朝婚俗的记述。据此表能够被认定为历史事实的是宋朝( )

记述 出处

今人不复以氏族为事,王公之女,苟贫乏,有盛年而不能嫁者;闾阎富室,便可以婚侯门,婿甲科 赵彦卫《云麓漫钞》

今世俗之贪鄙者,将娶妇,先问资装之厚薄;将嫁女,先问聘财之多少 于鬯《花烛闲谈》

广南风俗,市井坐估,多僧人为之,率皆致富……妇女多嫁于僧 庄绰《鸡肋编》

近岁富商庸俗与厚藏者嫁女,亦于榜下捉婿,厚捉钱以饵士人,使之俯就,一婿至千余缗 朱彧《萍洲可谈》

A.商品经济发展影响婚俗

B.重农抑商政策瓦解

C.富绅渴望进入上层社会

D.程朱理学受到冲击

17.朱熹认为“民富则君不至独贫,民贫则君不能独富”,请求朝廷省减赋税,以期实现“一方憔悴困穷之民,自此庶几复有更生之望矣”。他的这一主张( )

A.倡导了经世致用的学风

B.反映了南宋时期农民的穷困

C.批评了朝廷赋税的苛重

D.体现了儒家传统的民本思想

18.宋朝话本小说打破了长期以来以文言文为文学语言的传统,首次将民间的语言(白话)作为小说的语言进行创作,体现了一种“亲民化”倾向。这说明话本小说( )

A.体现了文学的平民化趋势

B.加速了传统文学的衰落

C.旨在向民众宣扬理学思想

D.开创了章回体小说先河

19.宋朝是一个文化昌盛、科技发展的朝代,这主要得益于宋朝的文化和知识分子政策。为防止骄兵悍将的出现,宋朝统治者始终坚持文治,推动了宋朝科技的发展。这说明( )

A.科技的发展推动了文化的繁荣

B.知识分子决定了科学技术的发展

C.政府的治国策略影响科技的发展

D.科技进步和文化发展相辅相成

20.据《宋史》记载,西夏国主“元昊自制蕃书,命野利仁荣演绎之,成十二卷,字形体方整”,介于小篆、隶书之间。他还教国人“纪事用蕃书,而译《孝经》《尔雅》《四言杂字》为蕃语”。此举( )

A.推动文化的交流认同

B.凝聚了劳动人民的智慧

C.促进了汉字的发展完善

D.消除了民族隔阂与矛盾

二、非选择题(本大题共3小题,共40分)

21.宋朝是中国封建社会的一个重要变革时期。阅读材料,回答问题。

材料一 开封是最繁华的城市,市内手工业作坊众多,街道两旁商店、旅舍、货摊林立,市场上的商品有来自各地的粮食、水产、牛羊、果品、酒、茶、纸、书籍、瓷器、药材等,还有来自日本、高丽和大食(阿拉伯)等国的货物。营业时间不受限制,除白天营业外,还有夜市和晓市。市内还出现了“瓦子”,里面有“勾栏”(歌舞场所)、酒肆和茶楼,还有说书、演戏的,成为娱乐的中心。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济《中国古代史》

材料二 唐宋之交,贵族社会转向平民社会,社会结构和社会关系发生巨大变化。在新的历史条件下,如何让整个社会有效凝聚起来,让国家的长远发展有一个稳定的根基,这是张载所深思的问题。“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,这四句言简意赅、掷地有声的名言,就是张载给那个时代的答案。

——摘编自肖伟光《张载及其“横渠四句”》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋朝商业发展的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出张载四句名言的积极意义。运用唯物史观(即社会存在决定社会意识,经济基础决定上层建筑)说明材料一与材料二的内在联系。(8分)

22.阅读材料,回答问题。

材料一 忽必烈为了维护蒙古贵族的利益,在利用汉法改革蒙古旧制的同时,又在政治文化的许多方面保留了蒙古旧俗。所以,忽必烈吸收汉法是有保留的,是以不危及蒙古贵族的根本利益为前提的。忽必烈时期的政治文化政策带有明显的蒙汉二元性。这种二元政策,在多数情况下是以“内蒙外汉”的形式表现出来的。以草原旧俗为代表的蒙古制度相当多地占据了忽必烈政治文化政策的核心部分,汉法制度则往往居外围或从属地位。

——摘编自罗杰《中国历史从头读到尾》

材料二 忽必烈即位后诏令天下:“国以民为本,民以衣食为本,衣食以农桑为本。”之后又下令:“戒蒙古军,不得以民田为牧地。”“申严畜牧损坏禾稼桑果之禁。”

——据[明]宋濂等《元史》整理

(1)根据材料一、材料二,概括汉法对蒙古族产生的影响。(4分)

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出忽必烈在政治、经济方面采取的措施。(4分)

(3)根据两则材料,如何评价忽必烈既改行汉法又维护蒙古贵族利益的做法 (6分)

23.阅读材料,回答问题。

材料 如果我们能以开放的、理性的态度去看待宋朝历史,则不难发现这一时期在中国历史演进序列中特有的重要意义。

严复早就指出:“若研究人心政俗之变,则赵宋一代历史,最宜究心。中国所以成为今日现象者,为善为恶,姑不具论,而为宋人之所造就,什八九可断言也。”

陈寅恪先生也曾指出:“华夏民族之文化,历数千载之演进,而造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。”

钱钟书曾经说:“在中国文化史上有几个时代是一向相提并论的。文学就说‘唐宋’,绘画就说‘宋元’,学术思想就说‘汉宋’——都得数到宋朝。”

——摘编自邓小南《宋代历史再认识》

材料反映了近现代学者对宋朝历史地位的认识,对此(整体或任意一点)提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并结合中国古代史的相关知识说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰)(12分)

第三单元过关检测

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1.下面为北宋前期兵员增长示意图,此现象出现的原因是( )

A.地方将领擅自扩充兵员,拥兵对抗中央

B.宋初削弱地方军事力量的国策发生了变化

C.政府为抵御边患和稳定内政而扩充军队

D.宋太祖以后,统兵将领的地位逐渐提高

答案:C

解析:宋初兵员人数大增是北宋初期加强中央集权的结果,也与当时辽、西夏崛起并威胁北宋政权有很大的关系,故C项正确。

2.据统计,《宋史》列传中的北宋人物,出身于高官的不过四分之一左右,出身于布衣的则超过二分之一,时代越晚,布衣出身的比例也越高;而布衣官员入仕的途径,在北宋初期以科举出身的约占三分之一,到北宋中期已超过四分之三,到北宋晚期更超过五分之四。这反映了( )

A.科举制更能选拔大量优秀的官吏

B.选官制度的开放和阶层的流动加强

C.北宋官僚队伍膨胀问题日益严重

D.限制世家子弟是科举制的特点

答案:B

解析:题干材料含有两层信息:《宋史》列传中的北宋人物布衣出身的比例越来越高;通过科举入仕的布衣比重不断加大。这说明宋朝社会阶层的流动性强,科举制在阶层流动中作用大且具有开放性,故B项正确。

3.997年,宋廷岁收2 200多万缗,收支相抵还剩大半;到王安石变法前两年,收入已经高达11 000多万缗,收支却亏1 500多万缗,“民贫乏食”而反。造成这种统治危机的最主要原因是( )

A.经济衰退

B.起义频繁

C.兵力不足

D.机构臃肿

答案:D

解析:王安石变法前两年,收入已经高达11000多万缗,收支却亏1500多万缗,这体现的是北宋中期的财政危机。结合所学知识,可知造成财政危机的最主要原因是冗官、冗兵,即机构臃肿、士兵众多导致财政支出增多,入不敷出,故D项正确;北宋经济相对于前代来说是繁荣的,故A项错误;起义频繁是这种现象的结果,故B项错误;北宋实行养兵政策,士兵众多,故C项错误。

4.王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农”“兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图( )

A.尽量减轻政府的救灾负担

B.稳定灾区的社会秩序

C.从长远上解决灾民生计问题

D.建立政府抗灾救荒体系

答案:C

解析:王安石通过招募饥民兴修水利的方式进行赈灾,一方面救济了灾民,另一方面也兴修了水利,同时通过兴修水利也能恢复和促进农业发展,有利于从长远上解决灾民的生计问题,故选C项;招募灾民兴修水利并不一定减轻政府的救灾负担,排除A项;招募灾民兴修水利和稳定灾区社会秩序之间没有必然联系,排除B项;王安石的措施属于救灾措施的一部分,并没有体现建立政府抗灾救荒体系,排除D项。

5.宋人许亢宗曾写道:“自晋割赂北虏(契丹),建为南京析津府……户口安堵,人物繁庶。”引文中所说的“南京析津府”是今天的( )

A.巴林左旗

B.洛阳

C.江苏南京

D.北京

答案:D

6.宋金对峙局面最终形成的标志是( )

A.“大定之治”的形成

B.金灭辽

C.宋金达成和议

D.金迁都燕京

答案:C

解析:结合所学知识,可知1141年,宋金订立和议,双方划定边界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,至此形成宋金南北对峙的局面,故选C项。

7.宋朝史料记载了宋神宗对边界两大对手的评价。他忧心忡忡地说:“二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉唐最为强盛。”此“二虏”指的是( )

A.辽与西夏

B.辽与金

C.西夏与金

D.蒙古与金

答案:A

解析:宋神宗是北宋皇帝,北宋与辽、西夏并立,辽和西夏经常袭扰北宋,故“二虏”指的是辽与西夏,故选A项。

8.《北史》载:“(北)魏之先,出自黄帝轩辕氏。”《辽史》载:“炎帝氏、黄帝氏子孙众多……辽本炎帝之后。”这些记述体现出( )

A.国家统一的历史趋势

B.尊宗敬祖的宗法观念

C.多元一体的认同意识

D.家国同构的政治理念

答案:C

解析:题干材料强调北魏、辽的祖先与汉族的祖先都是一样的,这反映的是多元一体的认同意识的增强,故C项正确;题干材料强调意识的认同而不是政治上的统一,排除A项;宗法观念强调的是血缘关系,不同民族间并没有这层关系,排除B项;D项与题干材料无关,排除。

9.元朝的历史是波澜壮阔、丰富多彩的,对中国乃至世界历史的进程都有不可磨灭的影响。关于元朝的历史,下列叙述正确的是( )

A.成吉思汗是元朝的开国皇帝

B.元朝在地方设立行中书省,进行有效管辖

C.元朝设宣政院,管辖台湾地区

D.元朝在地方实行猛安谋克制

答案:B

解析:结合所学知识,可知元朝建立后,在地方实行行省制度,加强了对地方的有效管辖,故B项正确;元朝的开国皇帝是忽必烈,成吉思汗统一草原各部,建立蒙古汗国,故排除A项;元朝设宣政院,管理吐蕃地区,故排除C项;实行猛安谋克制的是金朝,故排除D项。

10.《陔余丛考》记载:“至元设行中书省于各路,遂又移为方州之名,曰各直省也。然行省之称,亦不自元始……金宣宗时,州县为元兵残破,乃随处设行省,以治一方。”由此说明( )

A.行省因防御元兵而设

B.行省制度开始于金代

C.行省制度具有继承性

D.行省为流动的中书省

答案:C

解析:根据题干材料“然行省之称,亦不自元始……金宣宗时,州县为元兵残破,乃随处设行省,以治一方”,可知行省制度的形成是经历了一个过程的,具有继承性,故C项正确;根据题干材料,可知行省在金朝设立是为了“治一方”,故A项错误;结合所学知识,可知行省制始于元朝,故B项错误;题干材料没有反映行省与中书省之间的关系,故D项错误。

11.下表是元朝中期吏部统计表,这表明当时元朝( )

元朝中期吏部统计表(单位:员)

项目 蒙古人、色目人 汉人、南人 总计

朝官 938 1 151 2 089

京官 155 351 506

外任官 5 689 14 236 19 925

A.巩固了大一统国家

B.注意发挥汉族地主的作用

C.实行四民平等政策

D.促进南北经济文化交流

答案:B

解析:根据表格数据,可知元朝时期官吏主要是以汉人为主,说明元朝注重发挥汉族地主的作用,故B项正确;表格内容主要体现了元朝中期吏部统计,与巩固大一统国家没有直接关系,无法得出巩固了大一统国家的结论,故A项错误;结合所学知识,可知元朝实行民族歧视和压迫政策,并且根据表格无法看出四民平等的政策,故C项错误;表格材料主要体现了元朝中期蒙古人、色目人、汉人、南人的任职统计,没有涉及南北经济文化交流,故D项错误。

12.宋朝广大农户积极投资购买耕牛,即使没有能力购买耕牛的,也采用租赁的方式租借耕牛进行农业生产。对于产牛较少的地区,宋高宗下诏:“京西、淮南贩买耕牛,与免税三年。”这反映出宋朝( )

A.政府拥有雄厚的经济实力

B.社会普遍重视农业生产的发展

C.畜牧业呈现商品化趋势

D.社会生活水平得到了显著提高

答案:B

解析:在古代社会,牛是农业生产的主要动力,宋朝农民加大对耕牛的投入,政府采取措施鼓励缺少耕牛地区的人到京西、淮南买牛,解决部分地区缺少耕牛的问题,体现出宋朝从农民到政府都重视农业生产的发展,故B项正确。

13.南宋时期,市舶司的主官招引外商或贩货回国,只要税额达到一定标准,就会得到升高官阶的待遇。这表明南宋政权( )

A.积极完善科举选官制度

B.大力支持国人海外经商

C.注意笼络地方行政官员

D.积极开拓财政增收渠道

答案:D

解析:鼓励外贸官员招商或贩货回国,必然会增加税收,属于政府增加财政收入的举措之一,故D项符合题意;题干材料反映的举措,既不是针对科举制度而进行的改革,也不是鼓励所属臣民到海外经商,更不是对地方官员采取的笼络政策,故排除A、B、C三项。

14.元朝诗人杨维桢《盐商行》曰:“人生不愿万户侯,但愿盐利淮西头。人生不愿万金宅,但愿盐商千料舶……盐商本是贱家子,独与王家埒富豪。”这反映出元朝( )

A.盐业发展促进社会结构变动

B.商业发展冲击传统思想观念

C.盐铁专卖政策开始出现松动

D.商人社会地位堪比王侯将相

答案:B

解析:《盐商行》大意是:到淮西贩盐获取的暴利胜于做官封侯,拥有能装载千包食盐的大船胜过拥有富丽堂皇的府邸。……出身卑微的盐商,其财物之丰饶、权势之大可与王族相比。可见盐商的致富使得人们对重农抑商政策的看法发生改变,这反映出传统的“轻商”思想受到冲击,故B项正确。

15.学者漆侠指出,我国古代城市往往随着政治军事中心的转移而表现出它的盛衰。北宋灭亡,汴京也随之而萧然一空;南宋灭亡,临安也失去了往昔的光彩和繁华。这说明( )

A.城市发展受制于政治因素

B.城市的经济职能薄弱

C.两宋时期城市发展缓慢

D.古代城市发展不稳定

答案:A

解析:根据题干材料“我国古代城市往往随着政治军事中心的转移而表现出它的盛衰”,可知城市发展受制于政治因素,故A项正确;宋朝城市经济功能不断增强,排除B项;两宋时期城市发展缓慢的说法不符合史实,排除C项;D项说法仅仅涉及题干材料的部分信息,排除。

16.下表为不同史籍关于宋朝婚俗的记述。据此表能够被认定为历史事实的是宋朝( )

记述 出处

今人不复以氏族为事,王公之女,苟贫乏,有盛年而不能嫁者;闾阎富室,便可以婚侯门,婿甲科 赵彦卫《云麓漫钞》

今世俗之贪鄙者,将娶妇,先问资装之厚薄;将嫁女,先问聘财之多少 于鬯《花烛闲谈》

广南风俗,市井坐估,多僧人为之,率皆致富……妇女多嫁于僧 庄绰《鸡肋编》

近岁富商庸俗与厚藏者嫁女,亦于榜下捉婿,厚捉钱以饵士人,使之俯就,一婿至千余缗 朱彧《萍洲可谈》

A.商品经济发展影响婚俗

B.重农抑商政策瓦解

C.富绅渴望进入上层社会

D.程朱理学受到冲击

答案:A

解析:题干材料分别记述了富商可与贫困贵族联姻、以财富多少论婚嫁、富僧可娶妇以及富商用金钱嫁女笼络士人,据此可知,在商品经济发展的影响下,婚俗观念发生了变化,故A项正确。

17.朱熹认为“民富则君不至独贫,民贫则君不能独富”,请求朝廷省减赋税,以期实现“一方憔悴困穷之民,自此庶几复有更生之望矣”。他的这一主张( )

A.倡导了经世致用的学风

B.反映了南宋时期农民的穷困

C.批评了朝廷赋税的苛重

D.体现了儒家传统的民本思想

答案:D

解析:朱熹认为只有民富才能实现君富,因此其主张政府省减赋税,这体现了朱熹立足百姓的民本思想,故D项正确;经世致用指的是关注现实生活,与题干材料不符,排除A项;朱熹主张政府轻徭薄赋,这是个人主张,不能据此认为当时百姓穷困,排除B项;主张减少赋税不等于当时政府赋税苛重,排除C项。

18.宋朝话本小说打破了长期以来以文言文为文学语言的传统,首次将民间的语言(白话)作为小说的语言进行创作,体现了一种“亲民化”倾向。这说明话本小说( )

A.体现了文学的平民化趋势

B.加速了传统文学的衰落

C.旨在向民众宣扬理学思想

D.开创了章回体小说先河

答案:A

解析:根据题干材料,可知宋朝话本将民间的语言(白话)作为小说的语言进行创作,体现了一种“亲民化”倾向,这说明了宋朝文学的平民化趋势,故A项正确。

19.宋朝是一个文化昌盛、科技发展的朝代,这主要得益于宋朝的文化和知识分子政策。为防止骄兵悍将的出现,宋朝统治者始终坚持文治,推动了宋朝科技的发展。这说明( )

A.科技的发展推动了文化的繁荣

B.知识分子决定了科学技术的发展

C.政府的治国策略影响科技的发展

D.科技进步和文化发展相辅相成

答案:C

解析:题干材料反映的是宋朝政府的文治策略推动了宋朝科技的发展,即题干材料意在强调政府的治国策略影响科技发展,C项符合题意。

20.据《宋史》记载,西夏国主“元昊自制蕃书,命野利仁荣演绎之,成十二卷,字形体方整”,介于小篆、隶书之间。他还教国人“纪事用蕃书,而译《孝经》《尔雅》《四言杂字》为蕃语”。此举( )

A.推动文化的交流认同

B.凝聚了劳动人民的智慧

C.促进了汉字的发展完善

D.消除了民族隔阂与矛盾

答案:A

解析:根据题干材料,可知元昊命野利仁荣创制西夏文字,并且将《孝经》《尔雅》等翻译为西夏文,从而加强与中原文化的交流,故选A项;西夏文是大臣野利仁荣创制的,故B项错误;西夏文不是汉字,故C项错误;D项与题干材料不符,错误。

二、非选择题(本大题共3小题,共40分)

21.宋朝是中国封建社会的一个重要变革时期。阅读材料,回答问题。

材料一 开封是最繁华的城市,市内手工业作坊众多,街道两旁商店、旅舍、货摊林立,市场上的商品有来自各地的粮食、水产、牛羊、果品、酒、茶、纸、书籍、瓷器、药材等,还有来自日本、高丽和大食(阿拉伯)等国的货物。营业时间不受限制,除白天营业外,还有夜市和晓市。市内还出现了“瓦子”,里面有“勾栏”(歌舞场所)、酒肆和茶楼,还有说书、演戏的,成为娱乐的中心。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济《中国古代史》

材料二 唐宋之交,贵族社会转向平民社会,社会结构和社会关系发生巨大变化。在新的历史条件下,如何让整个社会有效凝聚起来,让国家的长远发展有一个稳定的根基,这是张载所深思的问题。“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,这四句言简意赅、掷地有声的名言,就是张载给那个时代的答案。

——摘编自肖伟光《张载及其“横渠四句”》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋朝商业发展的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出张载四句名言的积极意义。运用唯物史观(即社会存在决定社会意识,经济基础决定上层建筑)说明材料一与材料二的内在联系。(8分)

参考答案:(1)特点:城市经济功能明显;商品种类丰富;市场交易不再受政府直接监管;海外贸易繁荣;城市出现娱乐场所;出现最早的纸币交子。

(2)积极意义:体现了对国家、民族和人民的担当和使命;有利于提高个人的道德修养;增强民族和社会凝聚力;有浓厚的家国情怀和强烈的社会责任感。内在联系:在商品经济发展、城市繁荣,市民阶层壮大,奢靡享乐之风盛行的背景下,张载试图用理学来维护传统儒家伦理道德,进而规范社会秩序。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 忽必烈为了维护蒙古贵族的利益,在利用汉法改革蒙古旧制的同时,又在政治文化的许多方面保留了蒙古旧俗。所以,忽必烈吸收汉法是有保留的,是以不危及蒙古贵族的根本利益为前提的。忽必烈时期的政治文化政策带有明显的蒙汉二元性。这种二元政策,在多数情况下是以“内蒙外汉”的形式表现出来的。以草原旧俗为代表的蒙古制度相当多地占据了忽必烈政治文化政策的核心部分,汉法制度则往往居外围或从属地位。

——摘编自罗杰《中国历史从头读到尾》

材料二 忽必烈即位后诏令天下:“国以民为本,民以衣食为本,衣食以农桑为本。”之后又下令:“戒蒙古军,不得以民田为牧地。”“申严畜牧损坏禾稼桑果之禁。”

——据[明]宋濂等《元史》整理

(1)根据材料一、材料二,概括汉法对蒙古族产生的影响。(4分)

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出忽必烈在政治、经济方面采取的措施。(4分)

(3)根据两则材料,如何评价忽必烈既改行汉法又维护蒙古贵族利益的做法 (6分)

参考答案:(1)影响:元朝建立后,吸收中原地区的制度,确立了以农桑为本的国策,并注意农业生产技术的推广,同时蒙古族的生活习俗也深受汉族文化的影响。

(2)政治:利用汉法改革蒙古旧制;在中央,设置中书省,在地方,实行行省制度,吐蕃地区则由宣政院进行管理。经济:确立农桑立国的方针;保护农田,发展农业生产,建立指导农业生产的机构和制度;高度重视推广先进的科学技术。

(3)评价:忽必烈重用汉官,推行汉法,充分反映了他接受中原地区的制度文明,追求社会进步的精神;但他同时又竭力维护蒙古贵族的利益,流露了他在推行汉法的同时不忘蒙古渊源的心态。

23.阅读材料,回答问题。

材料 如果我们能以开放的、理性的态度去看待宋朝历史,则不难发现这一时期在中国历史演进序列中特有的重要意义。

严复早就指出:“若研究人心政俗之变,则赵宋一代历史,最宜究心。中国所以成为今日现象者,为善为恶,姑不具论,而为宋人之所造就,什八九可断言也。”

陈寅恪先生也曾指出:“华夏民族之文化,历数千载之演进,而造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。”

钱钟书曾经说:“在中国文化史上有几个时代是一向相提并论的。文学就说‘唐宋’,绘画就说‘宋元’,学术思想就说‘汉宋’——都得数到宋朝。”

——摘编自邓小南《宋代历史再认识》

材料反映了近现代学者对宋朝历史地位的认识,对此(整体或任意一点)提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并结合中国古代史的相关知识说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰)(12分)

参考答案:示例

见解:近现代学者充分肯定宋朝在中国历史上的重要地位是具有合理性的。

理由:政治上,宋朝科举制度得到发展和完善,文人政治兴起。经济上,小农经济进一步发展,经济重心加速南移,南宋时完成转移;以制瓷业为代表的手工业兴盛;商业经营活动打破时空限制,海外贸易空前繁荣;出现中国最早的纸币。思想文化上,儒学复兴,理学兴起;印刷术、指南针、火药等传统科技进一步发展;宋词、风俗画等世俗文化取得辉煌成果。综上所述,宋朝在政治、经济、思想文化等方面进一步推动了中华文明的发展,对后世产生了深远影响。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进