广东省茂名市高州市2023-2024学年七年级上学期1月期末历史试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 广东省茂名市高州市2023-2024学年七年级上学期1月期末历史试题(无答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 239.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-21 18:49:52 | ||

图片预览

文档简介

高州市2023—2024学年度第一学期期末教学质量监测

七年级历史试卷

本试卷共33小题,满分100分。考试用时80分钟。

注意事项:所有答案必须填写到答题卡相应的位置上

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

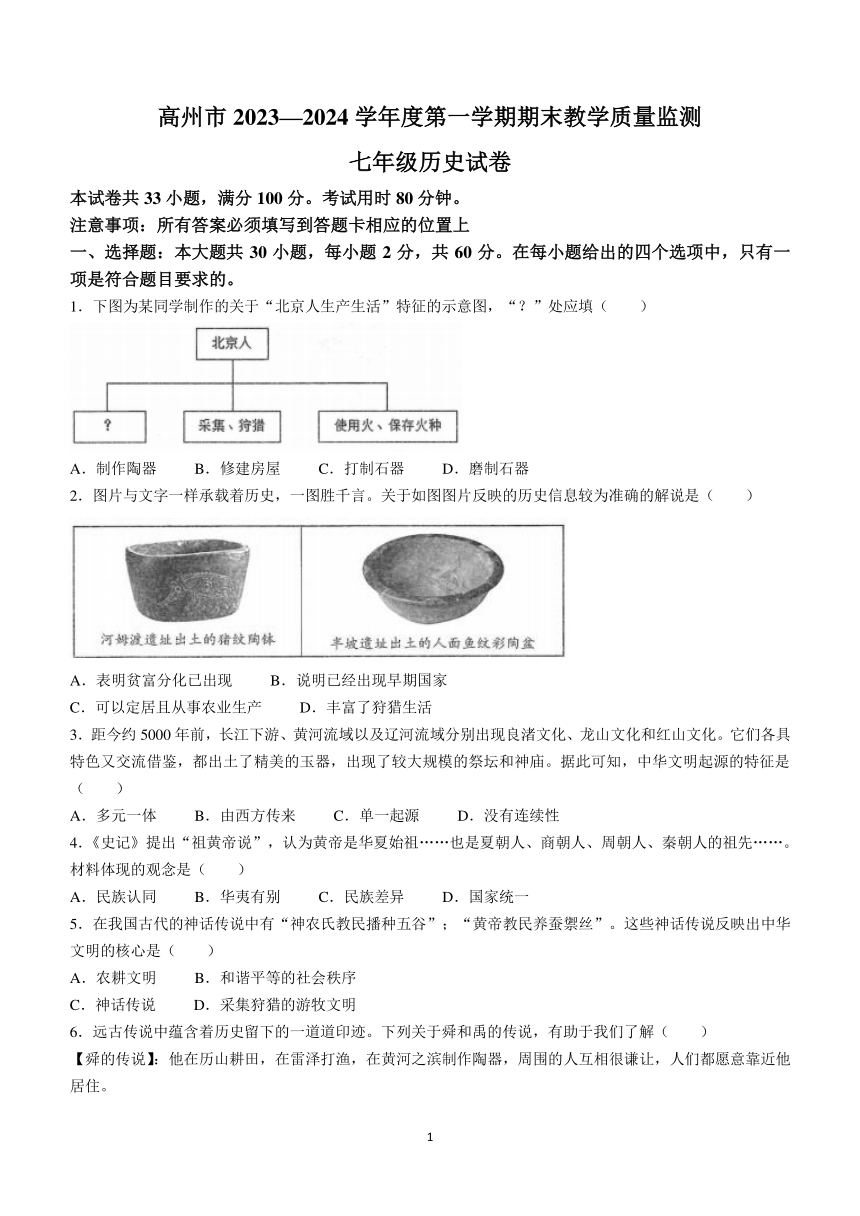

1.下图为某同学制作的关于“北京人生产生活”特征的示意图,“?”处应填( )

A.制作陶器 B.修建房屋 C.打制石器 D.磨制石器

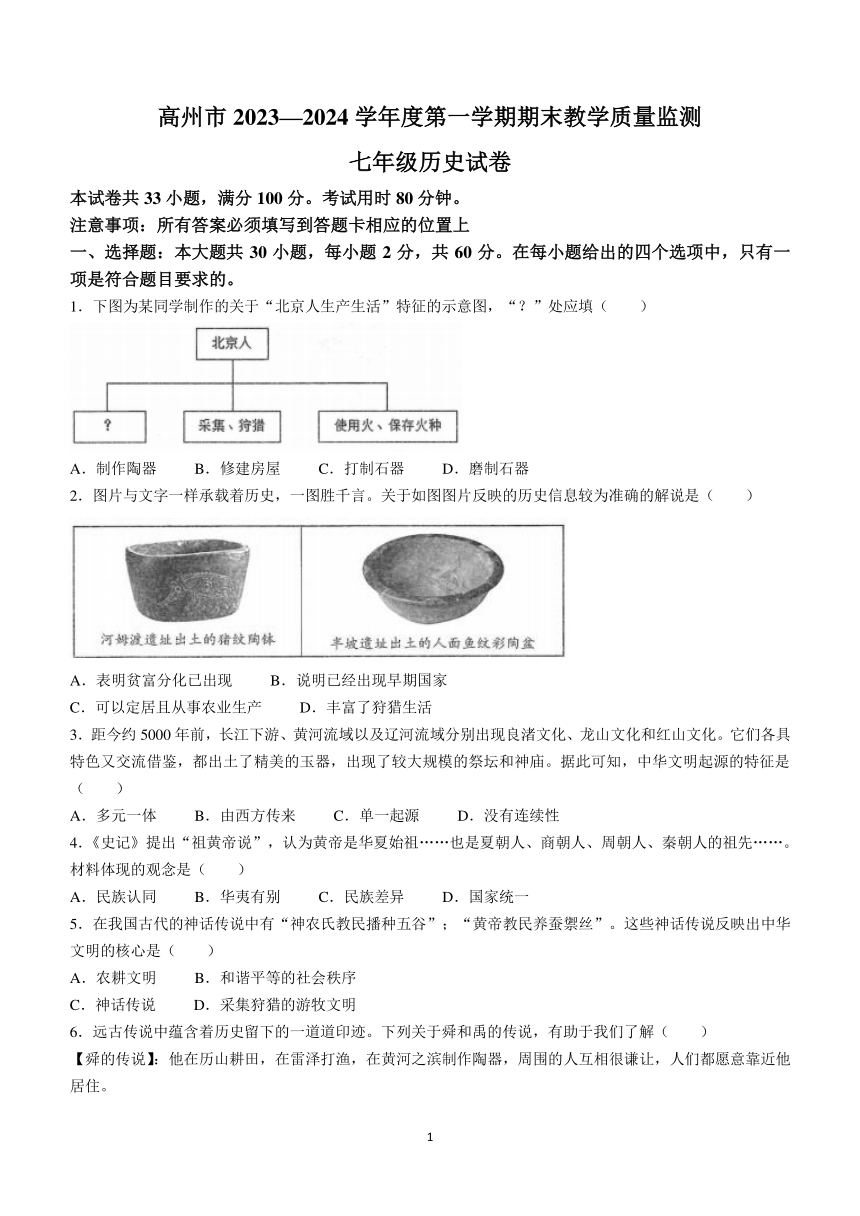

2.图片与文字一样承载着历史,一图胜千言。关于如图图片反映的历史信息较为准确的解说是( )

A.表明贫富分化已出现 B.说明已经出现早期国家

C.可以定居且从事农业生产 D.丰富了狩猎生活

3.距今约5000年前,长江下游、黄河流域以及辽河流域分别出现良渚文化、龙山文化和红山文化。它们各具特色又交流借鉴,都出土了精美的玉器,出现了较大规模的祭坛和神庙。据此可知,中华文明起源的特征是( )

A.多元一体 B.由西方传来 C.单一起源 D.没有连续性

4.《史记》提出“祖黄帝说”,认为黄帝是华夏始祖……也是夏朝人、商朝人、周朝人、秦朝人的祖先……。材料体现的观念是( )

A.民族认同 B.华夷有别 C.民族差异 D.国家统一

5.在我国古代的神话传说中有“神农氏教民播种五谷”;“黄帝教民养蚕禦丝”。这些神话传说反映出中华文明的核心是( )

A.农耕文明 B.和谐平等的社会秩序

C.神话传说 D.采集狩猎的游牧文明

6.远古传说中蕴含着历史留下的一道道印迹。下列关于舜和禹的传说,有助于我们了解( )

【舜的传说】:他在历山耕田,在雷泽打渔,在黄河之滨制作陶器,周围的人互相很谦让,人们都愿意靠近他居住。

【禹的传说】:专心治水,治水三过家门而不入。

A.中国原始农业的兴起 B.先民与洪水斗争的历史

C.中华民族优秀品质的形成 D.部落联盟禅让制度的出现

7.《史记·五帝本纪》中记载:“尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜。”这一描写反映的制度是( )

A.禅让制 B.抽签制 C.世袭制 D.选举制

8.同学们来到殷墟,讲解员指着一段文字残片告诉同学:“这文字记录反映了商王活动和商朝的政治、经济情况,对研究商朝的历史有重要的价值。”由此判断,这些文字应该是( )

A.甲骨文 B.小篆 C.隶书 D.行书

9.西周初年宗亲周公旦被封在参与叛乱的商朝旧部故地——奄,建立鲁国;功臣姜尚即姜子牙被封在敌视周的东夷人故地——营丘,建立齐国。这表明周初分封的主要目的是( )

A.拓展疆域 B.奖赏功臣 C.巩固统治 D.发展经济

10.春秋时期,鲁国国君朝觐周王仅3次,而朝齐、晋、楚三国竟达33次之多。对此合理的解释是( )

A.鲁国到王都路途遥远 B.周王室地位已经衰落

C.鲁国国君是春秋霸主 D.周王不是鲁国的宗亲

11.战国时期,铁制工具的使用进一步推广,使大量荒地得到开垦。开垦者缴纳赋税,田地所有权就可以得到国家承认,新兴地主阶级逐渐壮大。同时,铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程。以上材料说明( )

A.铁制工具完全取代了木石工具 B.生产工具的进步推动社会发展

C.各国变法带来生产工具的改进 D.水利工程为国家统一创造条件

12.《战国策秦策一》:“商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,……”材料反映商鞅变法的特点是( )

A.不畏强权,公平无私 B.法令严格,畏惧强权

C.坚守诚信,宽厚待人 D.注重亲疏,随机应变

13.诗人岑参在《石犀》中说:“江水初荡濡,蜀人几为鱼……始知李太守,伯禹亦不如。”诗中“李太守”的主要贡献是( )

A.治理黄河,三过家门而不入 B.树立君主权威,强调以法治国

C.确立县制,加强对人民的管理 D.修筑都江堰,解决岷江的水患

14.古希腊哲学家赫拉克利特提出对立统一的观点。我国古代思想家与其相近的主张是( )

A.己所不欲,勿施于人 B.民贵君轻 C.有无相生,难易相成 D.兼爱非攻

15.当代中国,教育公平是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题之一。孔子的下列观点中,有利于这些问题解决的是( )

A.因材施教 B.温故知新 C.有教无类 D.仁者爱人

16.阅读表格,可以说明( )

诸子百家代表思想 社会主义核心价值观(部分)

儒家:仁义礼智信墨家:兼爱、非攻法家:注重法律 富强、民主、文明和谐、法治、爱国

A.百家争鸣流派众多 B.诸子思想影响深远 C.百家争鸣禁锢思想 D.古今思想认知一致

17.战国时期,各家学派提出各种政治主张和治国方略,希望用自己的学说解决社会问题。其中韩非子提出的主张是( )

A.仁政 B.无为而治 C.以法治国 D.兼爱非攻

18.秦始皇下令全国“车同轨”并修建由咸阳向北延伸的直道,全长约700千米,仅用两年半时间即修通。这主要得益于( )

A.人口数量的增长 B.铁制工具的出现

C.国家体制的作用 D.筑路技术的提高

19.秦朝行政区划表(部分)( )

郡名 辖区

陇西郡 上封县、冀县、故道县……

辽东郡 新昌县、房县、文县……

南海郡 番禺县、四会县、博罗县、龙川县

A.设立了中央政权机构 B.加强了地方权力

C.实行两级地方行政制度 D.消除了地域差异

20.学习历史,首先要注意时间概念,懂得计算年代,现在世界上通用的是公元纪年,公元纪年把每100年叫做一个“世纪”。习惯上每个世纪头20年叫某世纪初,最后10年又叫某世纪末。据此刘邦于公元前202年建立汉朝,时间上应该表述为( )

A.公元前3世纪初 B.公元前3世纪末 C.公元前2世纪初 D.公元前2世纪末

21.汉初统治者实行“休养生息”政策,给我们的最大启示是( )

A.大乱之后必有大治 B.科技进步是经济发展的决定性因素

C.分久必合,合久必分 D.统治者要适时调整政策以推动生产力发展

22.下列历史事实与历史结论对应错误的是( )

选项 历史事实 历史结论

A 商鞅变法 为秦的统一奠定基础

B 丝绸之路的开辟 沟通欧、亚、非、美四大洲,促进东西方经济文化交流

C 甲骨文的发现 中国有文字可考的历史自商朝开始

D 孝文帝改革 北方民族大交融

A.A B.B C.C D.D

23.美国学者德克·卜德写道,“它对后来西方文明整个进程的影响无论怎样估计都不过分。世界受蔡侯的恩惠要比许多知名的人的恩惠更大”。文中的“它”指的是( )

A.地动仪 B.造纸术 C.《伤寒杂病论》 D.《齐民要术》

24.司马迁游历各地,搜集民间传说,考证文献记载,辨别文献真伪,最终完成《史记》的著述。这表明,司马迁著史( )

A.维护儒家正统史观 B.忽略实地考察的真实性

C.全面采用民间传说 D.注重搜集鉴别历史材料

25.中国传统医学历史悠久,东汉张仲景提出了“治未病”理论,华佗创编出了“五禽戏”。这些医学成就皆反映出古代中医非常注重( )

A.预防疾病,强身健体 B.诊断疾病,中西结合

C.针灸疗法,辨证施治 D.药食同源,用药简易

26.秦晋崤山之战,使秦军遭重创。桂陵之战,齐军大败魏军,庞涓只身逃回魏国。官渡之战,袁绍因军败而亡。崤山、桂陵、官渡皆地处中原地区,这说明中原地区( )

A.地域十分广阔 B.劳动力素质高 C.地势十分平坦 D.战略位置重要

27.观察下面三国两晋南北朝时代示意图,并结合所学知识判断,对其中历史时期表述正确的一项是( )

A.西晋结束了三国鼎立局面,实现了短暂的统一

B.十六国时期,北方相对安定,经济得以发展

C.东晋在淝水之战中失败,政权很快瓦解

D.南朝时期,江南战乱不断,南方人民纷纷北迁

28.东晋于咸和年间取消客籍户,将南迁人口一律编入正式户籍。此后,江南地区逐渐摆脱了原先落后停滞的状态,出现了“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥”的状况。材料意在表明( )

A.经济重心南移完成 B.江南自然条件优越

C.南方统治者的重视 D.民族融合趋势增强

29.下边是小明同学整理的某皇帝施政政策要点。这些政策产生的结果应是( )

1.迁都城 2.讲汉话3.改姓氏 4.通婚姻5.穿汉服

A.推进大一统格局 B.形成三国鼎立局面

C.加快江南经济开发 D.促进北方民族融合

30.下列文化遗产中,带有中外文明交汇融合特征的是( )

A.灵渠 B.秦陵兵马俑 C.龙门石窟 D.万里长城

二、非选择题:本大题共3小题,第31小题14分,第32小题12分,第33小题14分,共40分。

31.中华文明源远流长,成就辉煌。阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 孔子的思想对中华民族的发展,人类文明的进步有着不可磨灭的贡献,为汲取孔子思想精华,弘扬中华民族优秀文化,1996年9月,中国国务院批准在孔子故里——曲阜建立了孔子研究院。

——摘自《国学教育网》

材料二 有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

——《?》

材料三 战国时期,社会发生急剧变化,许多思想家对此提出不同的看法,纷纷著书立说,宣扬自己的主张,形成了“百家争鸣”的局面。

——摘自人教版七年级上册历史教材

(1)材料一中伟大的思想家教育家孔子创立了哪家学派对后世影响深远?(1分)其核心思想是什么?(1分)

(2)材料二出自哪部著作?它体现了老子的什么思想?(4分)

(3)百家争鸣电视台要招聘一些栏目主持人,有下列人员最后入围,请你给他们安排最合适的主持节目,并简要说明理由。(8分)

入围人员:孔子、庄子、韩非、墨子《人与自然》: 《法制空间》:《爱心世界》: 《教育论坛》:

32.民族交流与融合是古代中国的历史趋势。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一

(公元前200年楼敬建议)“把汉朝公主嫁给C______的冒顿单于,并多多配送嫁妆……刘邦听从了建议……后来惠帝、文帝、景帝继续执行……”——张秀平、王晓明《古代影响中国的100次事件》(十五) “元狩四年(公元前119年)夏天,武帝集结十万骑兵……又征调十万步兵转运粮草……此役,漠北C______主力丧失殆尽,残兵败将远遁逃命不敢再战”。——央视纪录片《中国通史》解说词

材料二 魏帝明知鲜卑游牧故习,万不足统治中华,又兼自身深受汉化熏陶,实对汉文化衷心欣慕,乃努力要将一个塞北游牧的民族一气呵熟,使其整体的汉化。

——改编自钱穆《国史大纲》

材料三 文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂……。要在各族干部群众中深入开展中华民族共同体意识教育,特别是要从青少年教育抓起,引导广大干部群众全面理解党的民族政策,树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观……。

——习近平总书记参加十三届全国人大四次会议内蒙古代表团审议时的讲话

(1)根据材料一及所学知识,写出C处我国古代北方游牧民族的名称。材料一中两则材料反映西汉王朝对该游牧民族的政策发生了怎样的变化?(4分)

(2)根据材料二概括魏帝实行“汉化”的原因。(4分)

(3)综合上述材料及所学,你认为应怎样做才能铸牢“中华民族共同体意识”?(4分)

33.人类对文明的追求既需要推陈出新,也需要薪火相传,更需要交流互鉴。阅读材料,回答问题。(14分)

【工具革新——见证经济文明】

材料一

【制度传承发展政治文明】

材料二 汉武帝即位时,富商大贾势力恶性膨胀,地方王国铸币泛溢。为此,政府颁行了五铢钱,货币的混乱状态被彻底刹住。对盐的生产,全国设37个盐官分别管理。铁的做法也一样,自开矿、锻冶、加工到发售,一概归国家经营。

——摘编自曾昭英《汉武帝的经济改革》

【协和万邦——推动文明互鉴】

材料三

(1)分别写出材料一中两种农业生产工具的名称。这两种工具有何共同作用?(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉武帝控制经济的措施。(4分)

(3)依据材料三并结合所学知识,概括“丝绸之路”在今天所起的主要作用。(6分)

七年级历史试卷

本试卷共33小题,满分100分。考试用时80分钟。

注意事项:所有答案必须填写到答题卡相应的位置上

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下图为某同学制作的关于“北京人生产生活”特征的示意图,“?”处应填( )

A.制作陶器 B.修建房屋 C.打制石器 D.磨制石器

2.图片与文字一样承载着历史,一图胜千言。关于如图图片反映的历史信息较为准确的解说是( )

A.表明贫富分化已出现 B.说明已经出现早期国家

C.可以定居且从事农业生产 D.丰富了狩猎生活

3.距今约5000年前,长江下游、黄河流域以及辽河流域分别出现良渚文化、龙山文化和红山文化。它们各具特色又交流借鉴,都出土了精美的玉器,出现了较大规模的祭坛和神庙。据此可知,中华文明起源的特征是( )

A.多元一体 B.由西方传来 C.单一起源 D.没有连续性

4.《史记》提出“祖黄帝说”,认为黄帝是华夏始祖……也是夏朝人、商朝人、周朝人、秦朝人的祖先……。材料体现的观念是( )

A.民族认同 B.华夷有别 C.民族差异 D.国家统一

5.在我国古代的神话传说中有“神农氏教民播种五谷”;“黄帝教民养蚕禦丝”。这些神话传说反映出中华文明的核心是( )

A.农耕文明 B.和谐平等的社会秩序

C.神话传说 D.采集狩猎的游牧文明

6.远古传说中蕴含着历史留下的一道道印迹。下列关于舜和禹的传说,有助于我们了解( )

【舜的传说】:他在历山耕田,在雷泽打渔,在黄河之滨制作陶器,周围的人互相很谦让,人们都愿意靠近他居住。

【禹的传说】:专心治水,治水三过家门而不入。

A.中国原始农业的兴起 B.先民与洪水斗争的历史

C.中华民族优秀品质的形成 D.部落联盟禅让制度的出现

7.《史记·五帝本纪》中记载:“尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜。”这一描写反映的制度是( )

A.禅让制 B.抽签制 C.世袭制 D.选举制

8.同学们来到殷墟,讲解员指着一段文字残片告诉同学:“这文字记录反映了商王活动和商朝的政治、经济情况,对研究商朝的历史有重要的价值。”由此判断,这些文字应该是( )

A.甲骨文 B.小篆 C.隶书 D.行书

9.西周初年宗亲周公旦被封在参与叛乱的商朝旧部故地——奄,建立鲁国;功臣姜尚即姜子牙被封在敌视周的东夷人故地——营丘,建立齐国。这表明周初分封的主要目的是( )

A.拓展疆域 B.奖赏功臣 C.巩固统治 D.发展经济

10.春秋时期,鲁国国君朝觐周王仅3次,而朝齐、晋、楚三国竟达33次之多。对此合理的解释是( )

A.鲁国到王都路途遥远 B.周王室地位已经衰落

C.鲁国国君是春秋霸主 D.周王不是鲁国的宗亲

11.战国时期,铁制工具的使用进一步推广,使大量荒地得到开垦。开垦者缴纳赋税,田地所有权就可以得到国家承认,新兴地主阶级逐渐壮大。同时,铁制工具在开挖河渠中的使用成就了大型水利工程。以上材料说明( )

A.铁制工具完全取代了木石工具 B.生产工具的进步推动社会发展

C.各国变法带来生产工具的改进 D.水利工程为国家统一创造条件

12.《战国策秦策一》:“商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近,……”材料反映商鞅变法的特点是( )

A.不畏强权,公平无私 B.法令严格,畏惧强权

C.坚守诚信,宽厚待人 D.注重亲疏,随机应变

13.诗人岑参在《石犀》中说:“江水初荡濡,蜀人几为鱼……始知李太守,伯禹亦不如。”诗中“李太守”的主要贡献是( )

A.治理黄河,三过家门而不入 B.树立君主权威,强调以法治国

C.确立县制,加强对人民的管理 D.修筑都江堰,解决岷江的水患

14.古希腊哲学家赫拉克利特提出对立统一的观点。我国古代思想家与其相近的主张是( )

A.己所不欲,勿施于人 B.民贵君轻 C.有无相生,难易相成 D.兼爱非攻

15.当代中国,教育公平是人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题之一。孔子的下列观点中,有利于这些问题解决的是( )

A.因材施教 B.温故知新 C.有教无类 D.仁者爱人

16.阅读表格,可以说明( )

诸子百家代表思想 社会主义核心价值观(部分)

儒家:仁义礼智信墨家:兼爱、非攻法家:注重法律 富强、民主、文明和谐、法治、爱国

A.百家争鸣流派众多 B.诸子思想影响深远 C.百家争鸣禁锢思想 D.古今思想认知一致

17.战国时期,各家学派提出各种政治主张和治国方略,希望用自己的学说解决社会问题。其中韩非子提出的主张是( )

A.仁政 B.无为而治 C.以法治国 D.兼爱非攻

18.秦始皇下令全国“车同轨”并修建由咸阳向北延伸的直道,全长约700千米,仅用两年半时间即修通。这主要得益于( )

A.人口数量的增长 B.铁制工具的出现

C.国家体制的作用 D.筑路技术的提高

19.秦朝行政区划表(部分)( )

郡名 辖区

陇西郡 上封县、冀县、故道县……

辽东郡 新昌县、房县、文县……

南海郡 番禺县、四会县、博罗县、龙川县

A.设立了中央政权机构 B.加强了地方权力

C.实行两级地方行政制度 D.消除了地域差异

20.学习历史,首先要注意时间概念,懂得计算年代,现在世界上通用的是公元纪年,公元纪年把每100年叫做一个“世纪”。习惯上每个世纪头20年叫某世纪初,最后10年又叫某世纪末。据此刘邦于公元前202年建立汉朝,时间上应该表述为( )

A.公元前3世纪初 B.公元前3世纪末 C.公元前2世纪初 D.公元前2世纪末

21.汉初统治者实行“休养生息”政策,给我们的最大启示是( )

A.大乱之后必有大治 B.科技进步是经济发展的决定性因素

C.分久必合,合久必分 D.统治者要适时调整政策以推动生产力发展

22.下列历史事实与历史结论对应错误的是( )

选项 历史事实 历史结论

A 商鞅变法 为秦的统一奠定基础

B 丝绸之路的开辟 沟通欧、亚、非、美四大洲,促进东西方经济文化交流

C 甲骨文的发现 中国有文字可考的历史自商朝开始

D 孝文帝改革 北方民族大交融

A.A B.B C.C D.D

23.美国学者德克·卜德写道,“它对后来西方文明整个进程的影响无论怎样估计都不过分。世界受蔡侯的恩惠要比许多知名的人的恩惠更大”。文中的“它”指的是( )

A.地动仪 B.造纸术 C.《伤寒杂病论》 D.《齐民要术》

24.司马迁游历各地,搜集民间传说,考证文献记载,辨别文献真伪,最终完成《史记》的著述。这表明,司马迁著史( )

A.维护儒家正统史观 B.忽略实地考察的真实性

C.全面采用民间传说 D.注重搜集鉴别历史材料

25.中国传统医学历史悠久,东汉张仲景提出了“治未病”理论,华佗创编出了“五禽戏”。这些医学成就皆反映出古代中医非常注重( )

A.预防疾病,强身健体 B.诊断疾病,中西结合

C.针灸疗法,辨证施治 D.药食同源,用药简易

26.秦晋崤山之战,使秦军遭重创。桂陵之战,齐军大败魏军,庞涓只身逃回魏国。官渡之战,袁绍因军败而亡。崤山、桂陵、官渡皆地处中原地区,这说明中原地区( )

A.地域十分广阔 B.劳动力素质高 C.地势十分平坦 D.战略位置重要

27.观察下面三国两晋南北朝时代示意图,并结合所学知识判断,对其中历史时期表述正确的一项是( )

A.西晋结束了三国鼎立局面,实现了短暂的统一

B.十六国时期,北方相对安定,经济得以发展

C.东晋在淝水之战中失败,政权很快瓦解

D.南朝时期,江南战乱不断,南方人民纷纷北迁

28.东晋于咸和年间取消客籍户,将南迁人口一律编入正式户籍。此后,江南地区逐渐摆脱了原先落后停滞的状态,出现了“一岁或稔(丰收),则数郡忘饥”的状况。材料意在表明( )

A.经济重心南移完成 B.江南自然条件优越

C.南方统治者的重视 D.民族融合趋势增强

29.下边是小明同学整理的某皇帝施政政策要点。这些政策产生的结果应是( )

1.迁都城 2.讲汉话3.改姓氏 4.通婚姻5.穿汉服

A.推进大一统格局 B.形成三国鼎立局面

C.加快江南经济开发 D.促进北方民族融合

30.下列文化遗产中,带有中外文明交汇融合特征的是( )

A.灵渠 B.秦陵兵马俑 C.龙门石窟 D.万里长城

二、非选择题:本大题共3小题,第31小题14分,第32小题12分,第33小题14分,共40分。

31.中华文明源远流长,成就辉煌。阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 孔子的思想对中华民族的发展,人类文明的进步有着不可磨灭的贡献,为汲取孔子思想精华,弘扬中华民族优秀文化,1996年9月,中国国务院批准在孔子故里——曲阜建立了孔子研究院。

——摘自《国学教育网》

材料二 有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

——《?》

材料三 战国时期,社会发生急剧变化,许多思想家对此提出不同的看法,纷纷著书立说,宣扬自己的主张,形成了“百家争鸣”的局面。

——摘自人教版七年级上册历史教材

(1)材料一中伟大的思想家教育家孔子创立了哪家学派对后世影响深远?(1分)其核心思想是什么?(1分)

(2)材料二出自哪部著作?它体现了老子的什么思想?(4分)

(3)百家争鸣电视台要招聘一些栏目主持人,有下列人员最后入围,请你给他们安排最合适的主持节目,并简要说明理由。(8分)

入围人员:孔子、庄子、韩非、墨子《人与自然》: 《法制空间》:《爱心世界》: 《教育论坛》:

32.民族交流与融合是古代中国的历史趋势。阅读材料,回答问题。(12分)

材料一

(公元前200年楼敬建议)“把汉朝公主嫁给C______的冒顿单于,并多多配送嫁妆……刘邦听从了建议……后来惠帝、文帝、景帝继续执行……”——张秀平、王晓明《古代影响中国的100次事件》(十五) “元狩四年(公元前119年)夏天,武帝集结十万骑兵……又征调十万步兵转运粮草……此役,漠北C______主力丧失殆尽,残兵败将远遁逃命不敢再战”。——央视纪录片《中国通史》解说词

材料二 魏帝明知鲜卑游牧故习,万不足统治中华,又兼自身深受汉化熏陶,实对汉文化衷心欣慕,乃努力要将一个塞北游牧的民族一气呵熟,使其整体的汉化。

——改编自钱穆《国史大纲》

材料三 文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂……。要在各族干部群众中深入开展中华民族共同体意识教育,特别是要从青少年教育抓起,引导广大干部群众全面理解党的民族政策,树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观……。

——习近平总书记参加十三届全国人大四次会议内蒙古代表团审议时的讲话

(1)根据材料一及所学知识,写出C处我国古代北方游牧民族的名称。材料一中两则材料反映西汉王朝对该游牧民族的政策发生了怎样的变化?(4分)

(2)根据材料二概括魏帝实行“汉化”的原因。(4分)

(3)综合上述材料及所学,你认为应怎样做才能铸牢“中华民族共同体意识”?(4分)

33.人类对文明的追求既需要推陈出新,也需要薪火相传,更需要交流互鉴。阅读材料,回答问题。(14分)

【工具革新——见证经济文明】

材料一

【制度传承发展政治文明】

材料二 汉武帝即位时,富商大贾势力恶性膨胀,地方王国铸币泛溢。为此,政府颁行了五铢钱,货币的混乱状态被彻底刹住。对盐的生产,全国设37个盐官分别管理。铁的做法也一样,自开矿、锻冶、加工到发售,一概归国家经营。

——摘编自曾昭英《汉武帝的经济改革》

【协和万邦——推动文明互鉴】

材料三

(1)分别写出材料一中两种农业生产工具的名称。这两种工具有何共同作用?(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉武帝控制经济的措施。(4分)

(3)依据材料三并结合所学知识,概括“丝绸之路”在今天所起的主要作用。(6分)

同课章节目录