广东省深圳市光明区2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 广东省深圳市光明区2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-01-21 19:10:04 | ||

图片预览

文档简介

光明区2023—2024学年度第一学期期末

学业水平调研测试七年级历史

一、单项选择题(15小题,每小题2分,共30分)

1.旧石器时代,华南和中原地区均为热带、亚热带植被繁茂的森林,需用砍砸器进行劈砍,故流行粗大的砾石工具;而东北地区是温带的森林草原,故多使用小型的刮削石器来切割、刮削等。这说明影响工具制作的因素是( )

A.思想观念 B.智力水平 C.自然环境 D.生产技术

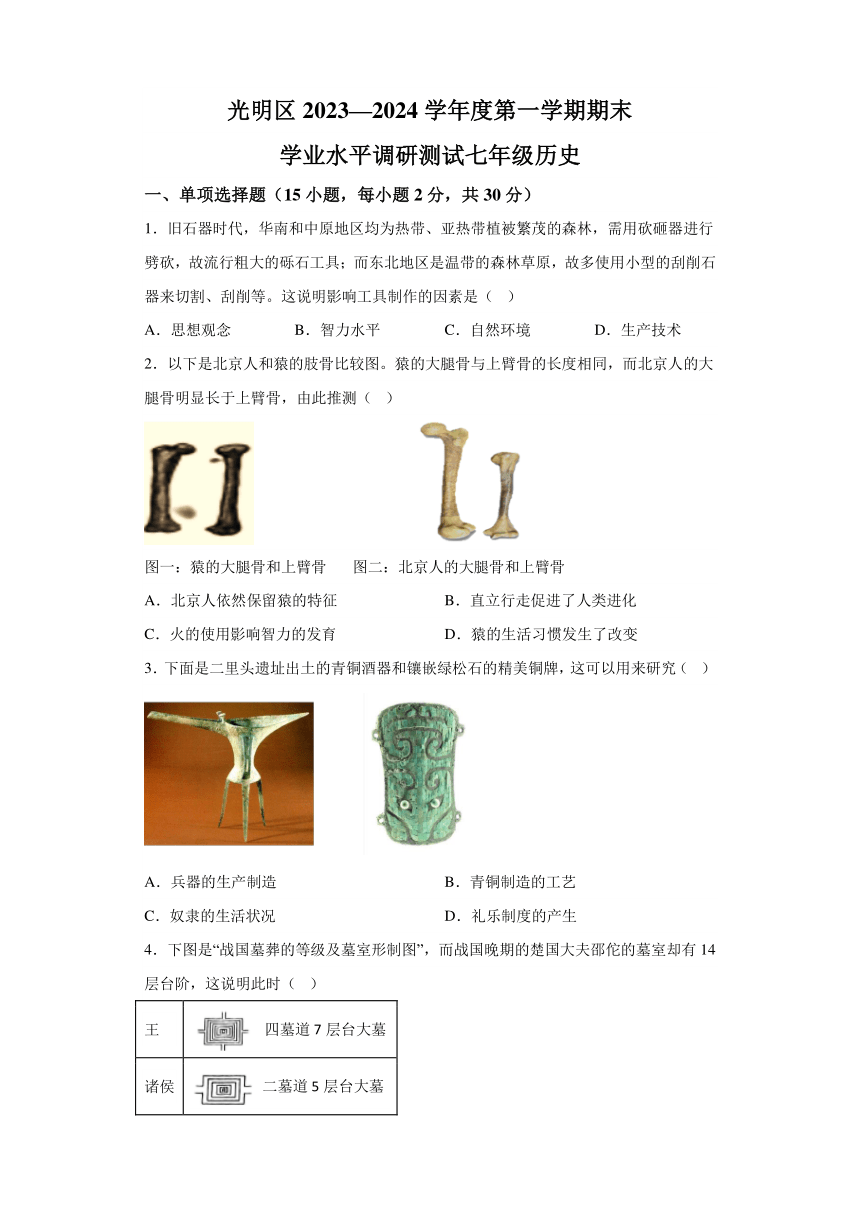

2.以下是北京人和猿的肢骨比较图。猿的大腿骨与上臂骨的长度相同,而北京人的大腿骨明显长于上臂骨,由此推测( )

图一:猿的大腿骨和上臂骨 图二:北京人的大腿骨和上臂骨

A.北京人依然保留猿的特征 B.直立行走促进了人类进化

C.火的使用影响智力的发育 D.猿的生活习惯发生了改变

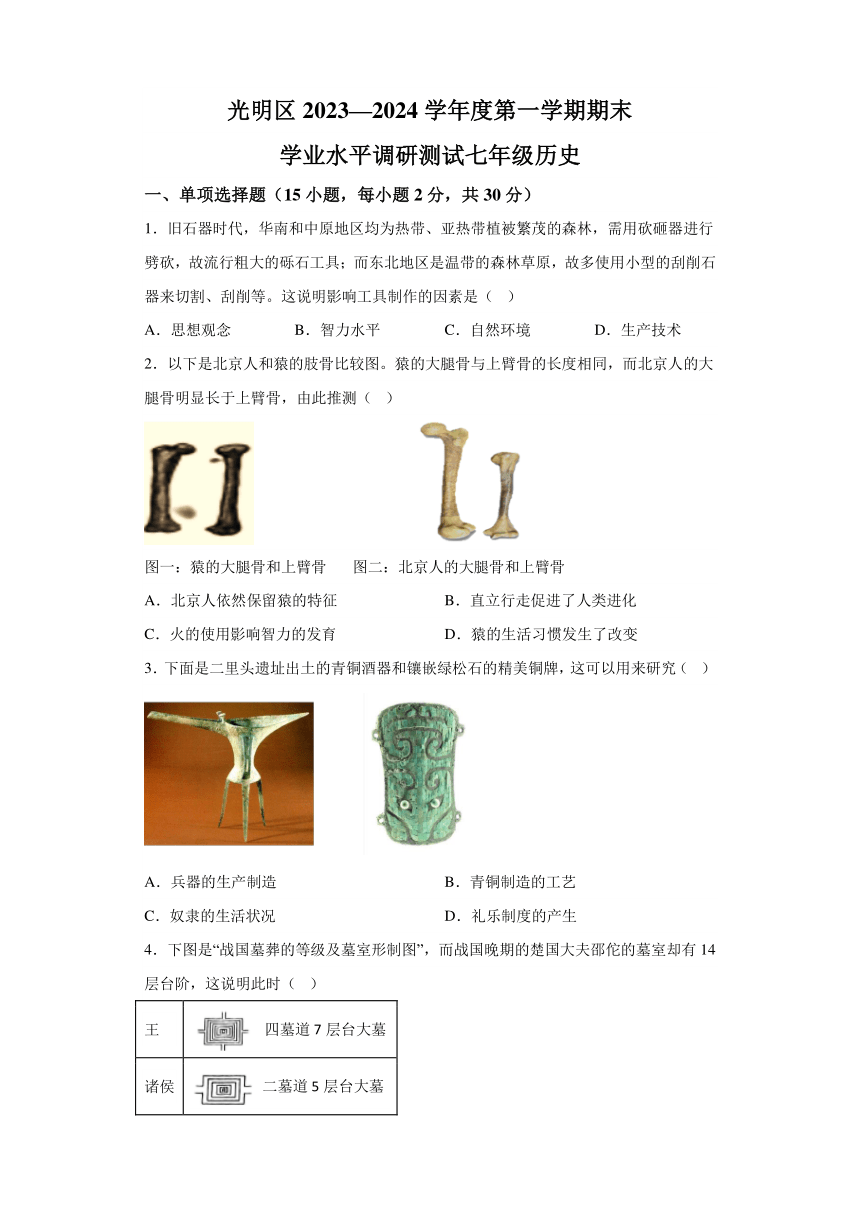

3.下面是二里头遗址出土的青铜酒器和镶嵌绿松石的精美铜牌,这可以用来研究( )

A.兵器的生产制造 B.青铜制造的工艺

C.奴隶的生活状况 D.礼乐制度的产生

4.下图是“战国墓葬的等级及墓室形制图”,而战国晚期的楚国大夫邵佗的墓室却有14层台阶,这说明此时( )

王 四墓道7层台大墓

诸侯 二墓道5层台大墓

卿 单墓道3层台大墓

士 无墓道2层台大墓

A.邵佗受周王室重视 B.墓葬制度逐渐完善

C.分封制度逐渐瓦解 D.地主阶级力量壮大

5.下面是一本书的篇章节选,这本书可能是( )

《尚贤》 《尚同》 《节用》 《非命》 《尊天》 《事鬼》 《兼爱》 《非攻》 ……

A.《墨子》 B.《论语》 C.《韩非子》 D.《老子》

6.《黄帝内经·素问篇》根据季节变化制定了与之相应的作息制度:春季夜卧早起,广步于庭;夏季夜卧早起,无厌于日;秋季早卧早起,与鸡俱兴;冬季早卧晚起,必待日光。这说明中医重视( )

A.诊疗方式的多种多样 B.人与自然的和谐共生

C.因人而异的疾病预防 D.临床实践的不断探索

7.有学者认为,郡县在本质上是一种雇佣制度,是皇帝雇佣代理人来管理国家,无论是郡守,还是县令,他们都只是代理人,不是权力所有者,说到底只是皇帝命令的执行人而已。由此可见,郡县制( )

A.有利于皇帝掌握国家权力 B.不利于提高官员的积极性

C.杜绝地方发生叛乱的可能 D.限制了各地区之间的交流

8.秦国士兵在服役期间,除军服外,内衣和个人费用一律自理。在考古发掘出的秦朝士兵家书中,两位士兵不约而同地要求家人紧急寄钱和布,以便缝制衣服,如果寄不来,“即死矣”!这体现了秦国( )

A.重视边疆的防御 B.言论受到限制

C.手工业水平落后 D.百姓负担沉重

9.文帝专务以德化民,是以海内安宁,家给人足,后世鲜能及之。这说明此时( )

A.生产水平远超前代 B.儒家思想成为主流

C.休养生息取得成效 D.国家没有外敌威胁

10.汉代海昏侯墓出土的孔子像漆衣镜,上有孔子及其5位弟子的画像和传记,是目前已知最早的孔子形象。这可以用来研究汉代( )

A.崇儒的文化风尚 B.休养生息的政策

C.私学兴起的过程 D.百家争鸣的现象

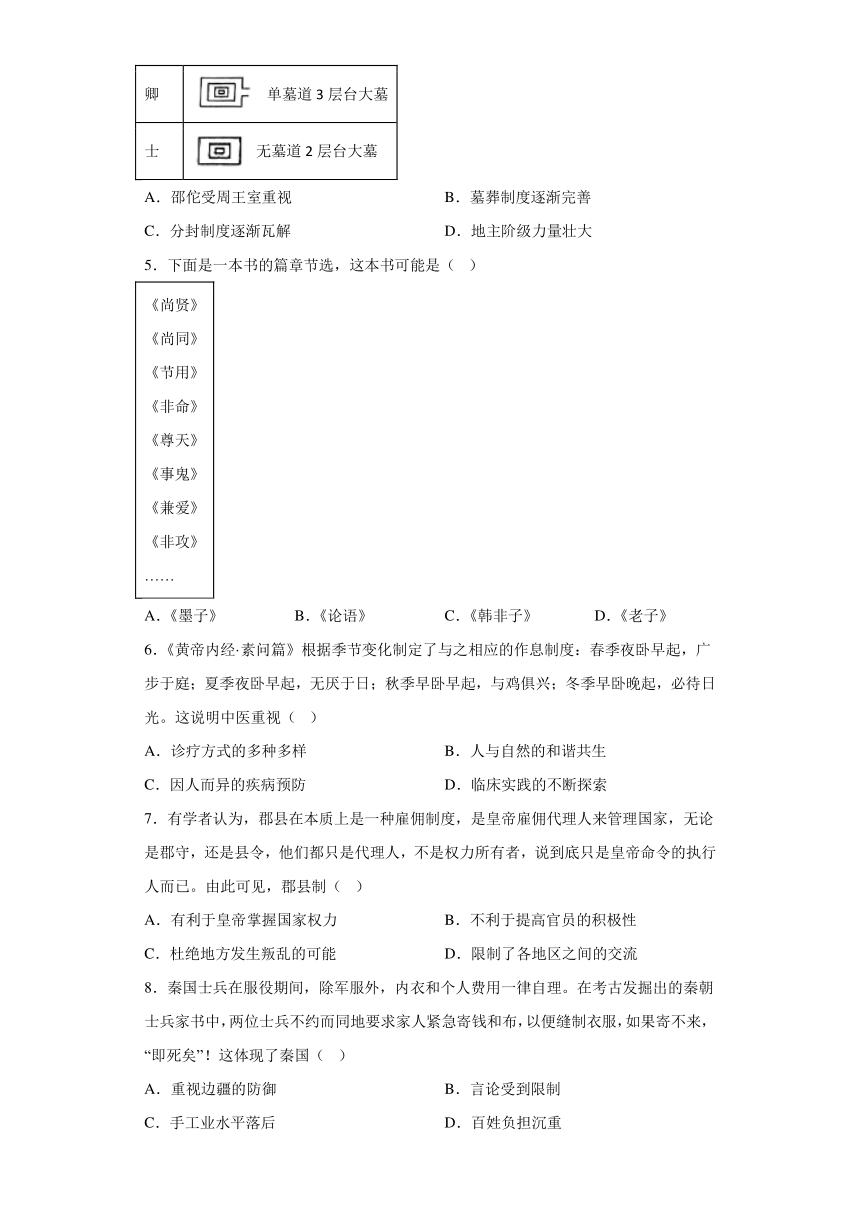

11.下图是东汉时期南方的小型庄园城堡,当时的庄园为加强军事防御,四周有高墙环绕,四角有碉堡耸立,便于瞭望和防守。这从侧面反映了当时( )

A.人们自给自足 B.社会动荡不安

C.生产发展迅速 D.国家政权并立

12.东汉末年以来,北方人口不断南迁,213年江北的自耕农渡江到江南,一次就有十多万户,这给南方带来了大量劳动力与先进的生产技术。这说明( )

A.人口迁徙影响经济发展 B.国家统一促进人口迁徙

C.南方农业发展超过北方 D.民族融合利于社会进步

13.曹操在诗句中描写了“白骨露于野,千里无鸡鸣。”的社会状况,而到了曹魏时期,社会出现“农官兵田,鸡犬之声,阡陌相属”的情景,这说明三国时期( )

A.民族关系实现缓和 B.江南地区获得开发

C.诗词创作取得进步 D.社会经济有所恢复

14.公元485年,拓跋宏采纳汉人大臣的建议,规定凡15岁以上,不分男女,都可以得到国家授予的土地,同时还限制土豪劣绅兼并土地,使农业迅速发展起来。这体现了( )

A.国家实现男女平等 B.地主阶级受到打压

C.改革促进经济发展 D.北方各族融为一体

15.以下是从《齐民要术》中摘选的农业谚语,由此可见,作者认为农业生产必须( )

一年之计,莫如种谷;十年之计,莫如树木。 以时及泽,为上策。 触露不掐葵,日中不剪韭。 立秋叶如荷钱,犹得豆。

A.多种经营 B.因地制宜 C.改进工具 D.不误农时

二、非选择题(2大题,共40分)

16.七年级(1)班的同学,开展题为“中国古代的战马和骑兵”的项目式学习活动,这是他们收集到的史料,请你和他们一起完成学习任务。

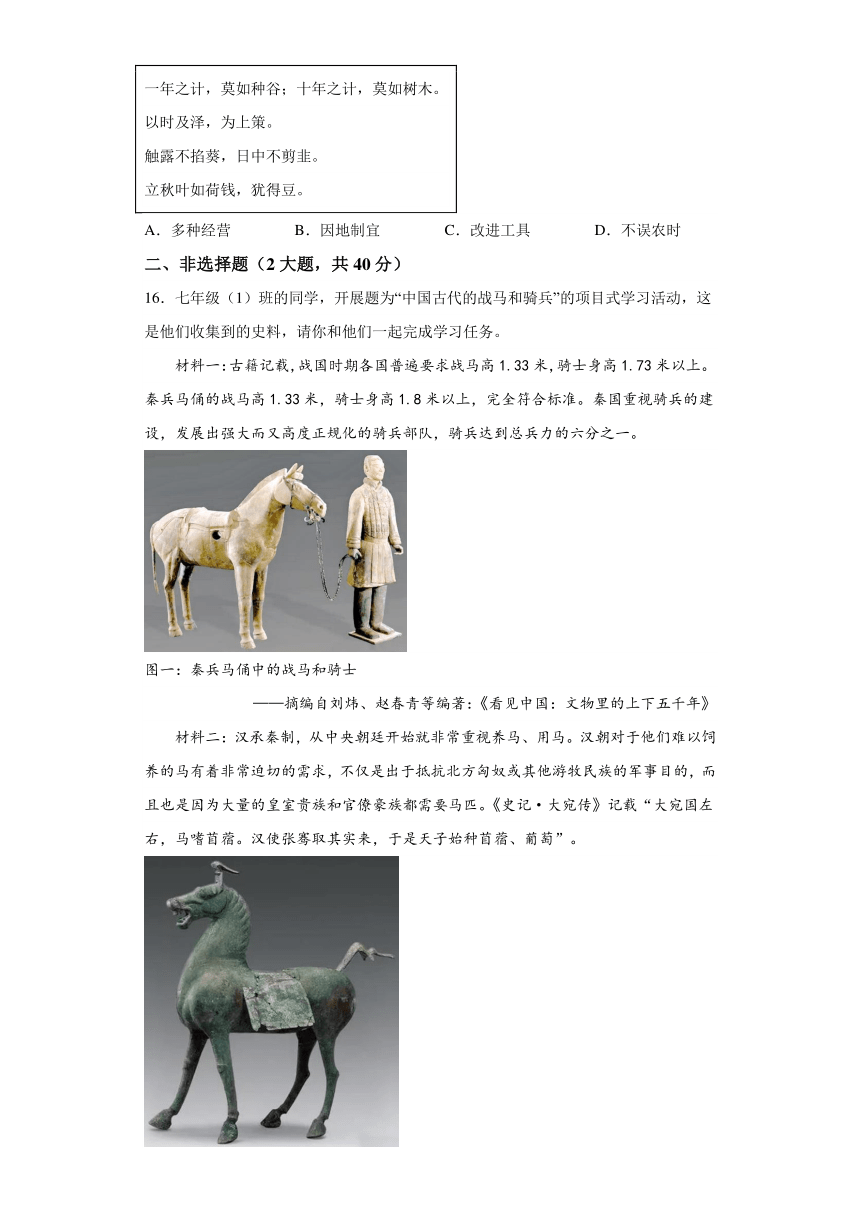

材料一:古籍记载,战国时期各国普遍要求战马高1.33米,骑士身高1.73米以上。秦兵马俑的战马高1.33米,骑士身高1.8米以上,完全符合标准。秦国重视骑兵的建设,发展出强大而又高度正规化的骑兵部队,骑兵达到总兵力的六分之一。

图一:秦兵马俑中的战马和骑士

——摘编自刘炜、赵春青等编著:《看见中国:文物里的上下五千年》

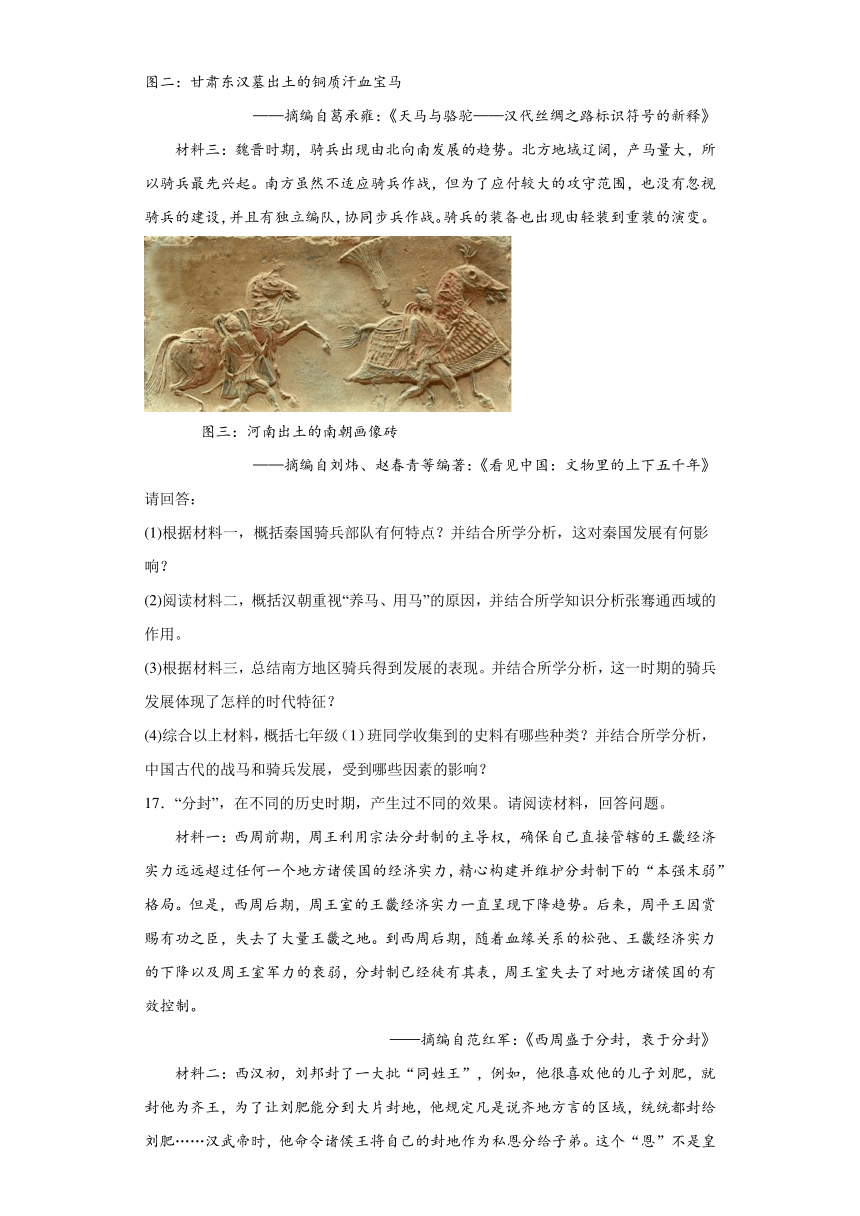

材料二:汉承秦制,从中央朝廷开始就非常重视养马、用马。汉朝对于他们难以饲养的马有着非常迫切的需求,不仅是出于抵抗北方匈奴或其他游牧民族的军事目的,而且也是因为大量的皇室贵族和官僚豪族都需要马匹。《史记·大宛传》记载“大宛国左右,马嗜苜蓿。汉使张骞取其实来,于是天子始种苜蓿、葡萄”。

图二:甘肃东汉墓出土的铜质汗血宝马

——摘编自葛承雍:《天马与骆驼——汉代丝绸之路标识符号的新释》

材料三:魏晋时期,骑兵出现由北向南发展的趋势。北方地域辽阔,产马量大,所以骑兵最先兴起。南方虽然不适应骑兵作战,但为了应付较大的攻守范围,也没有忽视骑兵的建设,并且有独立编队,协同步兵作战。骑兵的装备也出现由轻装到重装的演变。

图三:河南出土的南朝画像砖

——摘编自刘炜、赵春青等编著:《看见中国:文物里的上下五千年》

请回答:

(1)根据材料一,概括秦国骑兵部队有何特点?并结合所学分析,这对秦国发展有何影响?

(2)阅读材料二,概括汉朝重视“养马、用马”的原因,并结合所学知识分析张骞通西域的作用。

(3)根据材料三,总结南方地区骑兵得到发展的表现。并结合所学分析,这一时期的骑兵发展体现了怎样的时代特征?

(4)综合以上材料,概括七年级(1)班同学收集到的史料有哪些种类?并结合所学分析,中国古代的战马和骑兵发展,受到哪些因素的影响?

17.“分封”,在不同的历史时期,产生过不同的效果。请阅读材料,回答问题。

材料一:西周前期,周王利用宗法分封制的主导权,确保自己直接管辖的王畿经济实力远远超过任何一个地方诸侯国的经济实力,精心构建并维护分封制下的“本强末弱”格局。但是,西周后期,周王室的王畿经济实力一直呈现下降趋势。后来,周平王因赏赐有功之臣,失去了大量王畿之地。到西周后期,随着血缘关系的松弛、王畿经济实力的下降以及周王室军力的衰弱,分封制已经徒有其表,周王室失去了对地方诸侯国的有效控制。

——摘编自范红军:《西周盛于分封,衰于分封》

材料二:西汉初,刘邦封了一大批“同姓王”,例如,他很喜欢他的儿子刘肥,就封他为齐王,为了让刘肥能分到大片封地,他规定凡是说齐地方言的区域,统统都封给刘肥……汉武帝时,他命令诸侯王将自己的封地作为私恩分给子弟。这个“恩”不是皇帝另外给的,而是出自王国自己的封地,封给自己的子孙一个“侯国”,就得从自己的封地中割出一块土地,而成为“侯国”后,这块土地就不再归王国管,而是改属旁边的郡。每一代诸侯都得分出几个侯国,几代下来,王国的封地就大为缩小。通过这一系列的政策和措施,分封制对中央集权的威胁完全被消除。

——摘编自葛剑雄:《不变与万变》

请回答:

(1)根据材料一,总结“周王室失去对地方诸侯国有效控制”的原因,并结合所学分析西周分封制产生了哪些影响?

(2)阅读材料二,分析汉初和汉武帝时期的土地分封,发生了什么变化?这种变化在当时起到什么作用?

(3)阅读材料一、二,结合所学,自拟一个观点进行论述,要求:观点明确、史论结合、逻辑清晰,价值观正确。

1.C

【详解】据材料可知,旧石器时代,华南和中原地区均为热带、亚热带植被繁茂的森林,需用砍砸器进行劈砍,故流行粗大的砾石工具;而东北地区是温带的森林草原,故多使用小型的刮削石器来切割、刮削等。这说明自然环境影响生产工具的制作,C项正确;材料体现的“华南和中原地区以及东北地区”因为气候等自然环境的差异,导致工具制作的不同,未涉及思想观念,排除A项;材料主旨是“华南和中原地区以及东北地区”因为气候等自然环境的差异,导致工具制作的不同,未涉及智力水平,排除B项;材料主旨是“华南和中原地区以及东北地区”因为气候等自然环境的差异,导致工具制作的不同,未涉及生产技术,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】根据材料“猿的大腿骨与上臂骨的长度相同,而北京人的大腿骨明显长于上臂骨”结合所学知识可知,猿的大腿骨与上臂骨的长度相同,而北京人的大腿骨明显长于上臂骨,由此推测,直立行走促进了人类进化,B项正确;根据材料所述内容与图片信息可知,相比猿,北京人大腿骨明显长于上臂骨,说明北京人在慢慢退去了猿的特征,排除A项;材料内容主要体现了北京人身体结构的变化,而不是体现其智力的发育,排除C项;材料内容主要体现了直立行走的影响下,北京人的身体结构逐渐发生变化,没有强调其生活习惯的变化,排除D项。故选B项。

3.B

【详解】根据题干“二里头遗址出土的青铜酒器和镶嵌绿松石的精美铜牌”可知,青铜酒器和精美铜牌都是青铜器制品,可以用来研究青铜制造的工艺水平,B项正确;青铜酒器不能用来研究兵器的生产制造,排除A项;青铜器反映的青铜制造的工艺水平,不能反映出是奴隶的生活状况;排除C项;礼乐制度的产生与礼器有关,图中青铜器是酒器和饰品,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】根据题干及图示可以看出,战国时期诸侯墓葬标准超过了周王的标准,结合所学知识可知,这说明战国时期周王室衰微,诸侯实力增强的社会变革特征,分封制度逐渐瓦解,C项正确;题干信息体现的是诸侯势力超过周王,不能说明邵佗受周王室重视,排除A项;墓葬制度逐渐完善,在题干中没有体现,排除B项;题干信息体现的是诸侯势力超过周王,不能说明地主阶级力量壮大,排除D项。故选C项。

5.A

【详解】根据材料“《尚贤》、《尚同》、《节用》、《非命》、《尊天》、《事鬼》、《兼爱》、《非攻》”等信息结合所学知识可知,墨子是墨家的创始人,他主张“兼爱”“非攻”等,要求人们互爱互利,反对各国相互攻伐兼并、残害生命,他还提出要选贤能的人治理国家,并批判贵族的奢侈生活,提倡节俭,因此材料所述内容最有可能是《墨子》,A项正确;《论语》是春秋时期思想家、教育家孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,属于儒家经典,不符合题意,排除B项;《韩非子》是法家韩非的著作,主要论述法家思想,排除C项;《老子》是道家老子的著作,不符合题意,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】据材料“《黄帝内经·素问篇》根据季节变化制定了与之相应的作息制度……”可知,材料中根据四季的不同,人的作息时间也作出相应的调整,体现了“人与自然的和谐共生”,B项符合题意,B项正确;材料反映的是“根据四季的不同,人的作息时间也作出相应的调整”,而不是“诊疗方式的多种多样”,排除A项;材料未涉及“因人而异的疾病预防”,排除C项;材料未涉及“临床实践的探索”,排除D项。故选B项。

7.A

【详解】据所学可知,前221年秦统一六国,实行郡县制统治地方,郡县长官由皇帝任免,不得世袭,加强了中央对地方的控制,开创了我国历代王朝地方行政的基本模式,A项符合题意,A项正确;材料未涉及“是否提高官员的积极性”,排除B项;郡县制的实行无法杜绝地方发生叛乱的可能,排除C项;实行郡县制与“限制各地区之间的交流”无关,排除D项。故选A项。

8.D

【详解】根据材料“秦国士兵在服役期间,除军服外,内衣和个人费用一律自理。在考古发掘出的秦朝士兵家书中,两位士兵不约而同地要求家人紧急寄钱和布,以便缝制衣服,如果寄不来,‘即死矣’!”结合所学知识可知,秦国士兵打仗还需要费用自理,说明负担沉重,D项正确;材料内容主要体现了秦国士兵打仗时费用自理,没有强调秦国政府对边疆防御的态度,排除A项;材料内容没有涉及秦国对国家言论的控制与限制,无法得出相关结论,排除B项;材料内容主要体现了秦国士兵打仗时费用自理,说明秦国百姓负担沉重,无法得出手工业水平发展情况,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】根据材料“文帝专务以德化民,是以海内安宁,家给人足,后世鲜能及之”结合所学知识可知,汉文帝时期,推行修养生息政策,提倡以农为本,进一步减轻赋税和徭役,重视“以德化民”,废除了一些严刑苛法,提倡勤俭治国,这时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,这说明休养生息取得成效,C项正确;材料内容主要体现了汉文帝时期采取休养生息的政策,促进了社会经济的恢复与发展,不代表生产水平远超前代,排除A项;儒家思想成为主流是在汉武帝时期,排除B项;材料内容主要体现了汉文帝时期采取休养生息的政策,促进了社会经济的恢复发展,人民生活安定,不代表这时期国家没有外敌威胁,这时期受到匈奴的威胁,排除D项。故选C项。

10.A

【详解】根据材料“汉代海昏侯墓出土的孔子像漆衣镜,上有孔子及其5位弟子的画像和传记,是目前已知最早的孔子形象”和所学知识可知,海昏侯为西汉所封爵位,世代承袭,共传4代,一直延续到东汉,第一代海昏侯是汉废帝刘贺,他是汉武帝刘彻之孙,材料中海昏侯墓中陪葬了孔子像漆衣镜,体现了西汉武帝后宫府崇尚儒学的文化风尚,A项正确;休养生息政策是无为而治的道家思想的体现,不会陪葬孔子像的物品,不符合题意,排除B项;春秋晚期,孔子首创私学,与西汉不符,排除C项;百家争鸣出现在春秋战国时期,与汉代不符,排除D项。故选A项。

11.B

【详解】据题干“庄园为加强军事防御,四周有高墙环绕,四角有碉堡耸立,便于瞭望和防守,”和所学知识可知,东汉时期的庄园四周高墙环绕,主要是用于防守以及加强军事防御,这也说明了这一时期社会动荡不安,需要加强防御,B项正确;防卫性质的城堡与人们自给自足的生活内容不符,排除A项;材料主要是侧重庄园军事方面的保护作用,而生产迅速发展侧重经济方面,与材料内容不符,排除C项;东汉时期,国家还没有分裂,材料内容也不能体现国家政权的并立,排除D项。故选B项。

12.A

【详解】据材料可知。东汉末年以来,北方人口不断南迁,213年江北的自耕农渡江到江南,一次就有十多万户,这给南方带来了大量劳动力与先进的生产技术。这说明人口南迁促进了江南地区的开发,影响经济发展,A项正确;材料中“东汉末年以来”并结合所学可知,出现了分裂割据,最终形成三国鼎立局面,国家处于分裂状态,排除B项;材料没有体现“南方农业发展超过北方”,排除C项;材料主旨不能说明“民族融合利于社会进步”而是强调“人口南移给南方带来了大量劳动力与先进的生产技术”,排除D项。故选A项。

13.D

【详解】根据题干和所学知识可知,东汉末年由于连年战争,将士的铠甲不离身,长出了虱子;百姓大量死亡,荒野上白骨累累,千里之内都听不到鸡鸣之声,反映了当时社会的荒凉、凄惨、惨绝人寰的景象。而到了曹魏时期,重视农业生产,大力兴建灌溉工程。实行屯田制,对安置流民,开垦荒地,恢复农业生产发挥了重要的作用。这一时期经济得以恢复,社会得以稳定,D项正确;十六国时期,氐族苻氏建立的前秦逐渐强盛,并统一了黄河流域。氐族贵族深受汉族文明影响,任用汉人王猛为丞相,锐意改革。他们整顿吏治,厉行法治,加强集权,招抚流民,减赋禁奢,还大力兴办学校,提倡儒学。前秦境内胡汉之间的对立和矛盾有所缓和,排除A项;西晋末年以来,大批北方人民为躲避战祸南下,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,排除B项;材料是借诗句反映当时社会的真实状况,说明不了诗词创作取得进步,排除C项。故选D项。

14.C

【详解】根据材料“公元485年,拓跋宏采纳汉人大臣的建议,规定凡15岁以上,不分男女,都可以得到国家授予的土地,同时还限制土豪劣绅兼并土地,使农业迅速发展起来”结合所学知识可知,孝文帝统治时期,通过改革有条件的授予土地,使人们获得了土地,在一定程度上限制土豪劣绅兼并土地,促进了北魏农业的发展,体现了改革促进经济发展,C项正确;这时期国家不可能实现男女平等,并且材料内容也没有强调男女的社会地位变化,排除A项;把土地分给人们,在一定程度上限制了地主阶级的土地兼并,不能得出地主阶级受到打压的结论,排除B项;题干材料反映的是孝文帝改革的土地措施,并且“融为一体”的表述过于绝对,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】据题干“《齐民要术》摘选的农业谚语:一年之计,莫如种谷;十年之计,莫如树木。以时及泽,为上策。 触露不掐葵,日中不剪韭。”,大意是,计划一年的话种谷物,计划十年就种树木。以季节、气候、墒情作为依据进行农业生产才是上策,在有露水的时候不要采摘冬葵,在中午的时候不要去剪韭菜。这都体现了农业生产不误农时,D项正确;多种经营侧重于农业种植多种农作物,而题中材料侧重农业种植农时的重要性,排除A项;因地制宜是指根据当地的土壤、气候等种植相适应的作农物,与材料农业生产强调农时不符,排除B项;改进工具强调农具的革新,与材料农业生产强调农时不符,排除C项。故选D项。

16.(1)特点:强大而又高度正规化;影响:开疆拓土,巩固统一。

(2)原因:出于抵抗北方匈奴或其他游牧民族的军事目的,皇室贵族和官僚豪族都需要;作用:为丝绸之路开辟奠定了基础,促进了东西方经济文化交流。

(3)表现:有独立编队,协同步兵作战;骑兵的装备也出现由轻装到重装的演变。时代特征:北方民族大交融。

(4)种类:实物史料,文献史料;影响:社会发展,战争形势,统治者政策。

【详解】(1)特点:根据材料一“秦国重视骑兵的建设,发展出强大而又高度正规化的骑兵部队,骑兵达到总兵力的六分之一。”可知,秦国的骑兵部队强大而又高度正规化;影响:并结合所学可知,秦国骑兵部队的建设,有利于秦朝开疆拓土和巩固统一。

(2)原因:根据材料二“汉朝对于他们难以饲养的马有着非常迫切的需求,不仅是出于抵抗北方匈奴或其他游牧民族的军事目的,而且也是因为大量的皇室贵族和官僚豪族都需要马匹。”和所学可知,汉朝重视“养马、用马”是出于抵抗北方匈奴或其他游牧民族的军事目的,另外皇室贵族和官僚豪族都需要;作用:根据材料二“大宛国左右,马嗜苜蓿。汉使张骞取其实来,于是天子始种苜蓿、葡萄”并结合所学知识可知,张骞出使西域,为丝绸之路开辟奠定了基础,促进了东西方经济文化交流。

(3)表现:根据材料三“南方虽然不适应骑兵作战,但为了应付较大的攻守范围,也没有忽视骑兵的建设,并且有独立编队,协同步兵作战。骑兵的装备也出现由轻装到重装的演变。”可知,南方地区骑兵得到发展的表现有独立编队,协同步兵作战;骑兵的装备也出现由轻装到重装的演变。时代特征:结合所学知识可知,魏晋时期,北方各族内迁,这一时期的骑兵发展体现了北方民族大交融。

(4)种类:综合以上材料和所学可知,图一、二、三,都属于实物史料,材料一、二、三都属于文献史料;影响:综合以上材料并结合所学可知,中国古代的战马和骑兵发展,受到社会发展,战争形势,统治者政策的影响。

17.(1)原因:血缘关系松弛、王畿经济实力下降、周王室军力衰弱。

影响:积极:保障周王朝对地方的控制,稳定政局,扩大统治范围。消极:导致王室衰微,诸侯势力崛起。

(2)变化:汉初:是用国家(中央)的土地进行分封;汉武帝时期:是用诸侯王(王国)的土地进行分封。

作用:削弱王国势力,加强了中央集权,使西汉实现政治上的大一统。

(3)示例:

观点:分封制不利于中央集权的加强

论述:为稳定周初的政治形势,巩固疆土,西周实行分封制。在交通通讯手段极其落后的年代,实行分封制在一定时期内保证了周王室对地方的控制,稳定政局,扩大了统治范围;加强了周王室与各诸侯国的经济和文化联系,密切了同周边少数民族的关系,推动了边远地区经济文化的发展。西汉建立后,认为秦亡于没有实行分封制,导致中央“孤立”而败,于是在继承秦朝郡县制的基础上恢复了分封制,实行郡国并行制度,这在一定时期内也稳定了政治形势。但是分封制下的诸侯国享有相当大的独立性,容易发展成割据势力,威胁中央的统治。总之,国家治理主要依靠血缘关系是靠不住的,分封制不利于中央集权的加强,必然被郡县制取代。

【详解】(1)原因:根据材料“到西周后期,随着血缘关系的松弛”可得出血缘关系松弛;根据材料“西周后期,周王室的王畿经济实力一直呈现下降趋势”可得出王畿经济实力下降;根据材料“王畿经济实力的下降以及周王室军力的衰弱,分封制已经徒有其表”可得出周王室军力衰弱。

影响:根据材料“确保自己直接管辖的王畿经济实力远远超过任何一个地方诸侯国的经济实力,精心构建并维护分封制下的‘本强末弱’格局”结合所学知识可知,为了巩固统治,拱卫王室,周天子将土地和人口以分封的形式分配给王族、功臣等,让其建立诸侯国,诸侯国绝对服从周天子,因此西周时期的分封制一定程度上保障了周王朝对地方的控制,有利于稳定政局,扩大统治范围。但同时,在分封制下,诸侯具有较大的独立性,易导致王室衰微,诸侯势力崛起。

(2)变化:根据材料“西汉初……封他为齐王,为了让刘肥能分到大片封地,他规定凡是说齐地方言的区域,统统都封给刘肥”可知,西汉初期,进行分封时主要用国家的领土;根据材料“汉武帝时,他命令诸侯王将自己的封地作为私恩分给子弟”“这个‘恩’不是皇帝另外给的”可得出,汉武帝时期,主要分封时主要用诸侯国的土地。

作用:根据材料“每一代诸侯都得分出几个侯国,几代下来,王国的封地就大为缩小”可得出材料所述这种变化削弱了王国势力;根据材料“通过这一系列的政策和措施,分封制对中央集权的威胁完全被消除”可得出材料所述变化加强了中央集权,使西汉实现政治上的大一统。

(3)本小题属于开放性试题。解答本题的关键是读懂材料并从材料获取有效信息,自拟一个观点进行论述。材料一内容体现了西周时期的分封制情况,材料二体现了汉初恢复分封制及汉武帝时期削弱地方诸侯加强中央集权的相关史实,解答时选择自己的熟悉的角度,如可以选择分封制不利于中央集权的加强角度,结合西周时期、西汉初年及汉武帝时期分封制的相关史实进行阐述;也可以选择分封制对国家统治地方产生的影响角度入手,结合所学知识加以阐述。要求,观点明确、史论结合、逻辑清晰,价值观正确。示例如下:

观点:分封制不利于中央集权的加强

论述:为稳定周初的政治形势,巩固疆土,西周实行分封制。在交通通讯手段极其落后的年代,实行分封制在一定时期内保证了周王室对地方的控制,稳定政局,扩大了统治范围;加强了周王室与各诸侯国的经济和文化联系,密切了同周边少数民族的关系,推动了边远地区经济文化的发展。西汉建立后,认为秦亡于没有实行分封制,导致中央“孤立”而败,于是在继承秦朝郡县制的基础上恢复了分封制,实行郡国并行制度,这在一定时期内也稳定了政治形势。但是分封制下的诸侯国享有相当大的独立性,容易发展成割据势力,威胁中央的统治。总之,国家治理主要依靠血缘关系是靠不住的,分封制不利于中央集权的加强,必然被郡县制取代。

学业水平调研测试七年级历史

一、单项选择题(15小题,每小题2分,共30分)

1.旧石器时代,华南和中原地区均为热带、亚热带植被繁茂的森林,需用砍砸器进行劈砍,故流行粗大的砾石工具;而东北地区是温带的森林草原,故多使用小型的刮削石器来切割、刮削等。这说明影响工具制作的因素是( )

A.思想观念 B.智力水平 C.自然环境 D.生产技术

2.以下是北京人和猿的肢骨比较图。猿的大腿骨与上臂骨的长度相同,而北京人的大腿骨明显长于上臂骨,由此推测( )

图一:猿的大腿骨和上臂骨 图二:北京人的大腿骨和上臂骨

A.北京人依然保留猿的特征 B.直立行走促进了人类进化

C.火的使用影响智力的发育 D.猿的生活习惯发生了改变

3.下面是二里头遗址出土的青铜酒器和镶嵌绿松石的精美铜牌,这可以用来研究( )

A.兵器的生产制造 B.青铜制造的工艺

C.奴隶的生活状况 D.礼乐制度的产生

4.下图是“战国墓葬的等级及墓室形制图”,而战国晚期的楚国大夫邵佗的墓室却有14层台阶,这说明此时( )

王 四墓道7层台大墓

诸侯 二墓道5层台大墓

卿 单墓道3层台大墓

士 无墓道2层台大墓

A.邵佗受周王室重视 B.墓葬制度逐渐完善

C.分封制度逐渐瓦解 D.地主阶级力量壮大

5.下面是一本书的篇章节选,这本书可能是( )

《尚贤》 《尚同》 《节用》 《非命》 《尊天》 《事鬼》 《兼爱》 《非攻》 ……

A.《墨子》 B.《论语》 C.《韩非子》 D.《老子》

6.《黄帝内经·素问篇》根据季节变化制定了与之相应的作息制度:春季夜卧早起,广步于庭;夏季夜卧早起,无厌于日;秋季早卧早起,与鸡俱兴;冬季早卧晚起,必待日光。这说明中医重视( )

A.诊疗方式的多种多样 B.人与自然的和谐共生

C.因人而异的疾病预防 D.临床实践的不断探索

7.有学者认为,郡县在本质上是一种雇佣制度,是皇帝雇佣代理人来管理国家,无论是郡守,还是县令,他们都只是代理人,不是权力所有者,说到底只是皇帝命令的执行人而已。由此可见,郡县制( )

A.有利于皇帝掌握国家权力 B.不利于提高官员的积极性

C.杜绝地方发生叛乱的可能 D.限制了各地区之间的交流

8.秦国士兵在服役期间,除军服外,内衣和个人费用一律自理。在考古发掘出的秦朝士兵家书中,两位士兵不约而同地要求家人紧急寄钱和布,以便缝制衣服,如果寄不来,“即死矣”!这体现了秦国( )

A.重视边疆的防御 B.言论受到限制

C.手工业水平落后 D.百姓负担沉重

9.文帝专务以德化民,是以海内安宁,家给人足,后世鲜能及之。这说明此时( )

A.生产水平远超前代 B.儒家思想成为主流

C.休养生息取得成效 D.国家没有外敌威胁

10.汉代海昏侯墓出土的孔子像漆衣镜,上有孔子及其5位弟子的画像和传记,是目前已知最早的孔子形象。这可以用来研究汉代( )

A.崇儒的文化风尚 B.休养生息的政策

C.私学兴起的过程 D.百家争鸣的现象

11.下图是东汉时期南方的小型庄园城堡,当时的庄园为加强军事防御,四周有高墙环绕,四角有碉堡耸立,便于瞭望和防守。这从侧面反映了当时( )

A.人们自给自足 B.社会动荡不安

C.生产发展迅速 D.国家政权并立

12.东汉末年以来,北方人口不断南迁,213年江北的自耕农渡江到江南,一次就有十多万户,这给南方带来了大量劳动力与先进的生产技术。这说明( )

A.人口迁徙影响经济发展 B.国家统一促进人口迁徙

C.南方农业发展超过北方 D.民族融合利于社会进步

13.曹操在诗句中描写了“白骨露于野,千里无鸡鸣。”的社会状况,而到了曹魏时期,社会出现“农官兵田,鸡犬之声,阡陌相属”的情景,这说明三国时期( )

A.民族关系实现缓和 B.江南地区获得开发

C.诗词创作取得进步 D.社会经济有所恢复

14.公元485年,拓跋宏采纳汉人大臣的建议,规定凡15岁以上,不分男女,都可以得到国家授予的土地,同时还限制土豪劣绅兼并土地,使农业迅速发展起来。这体现了( )

A.国家实现男女平等 B.地主阶级受到打压

C.改革促进经济发展 D.北方各族融为一体

15.以下是从《齐民要术》中摘选的农业谚语,由此可见,作者认为农业生产必须( )

一年之计,莫如种谷;十年之计,莫如树木。 以时及泽,为上策。 触露不掐葵,日中不剪韭。 立秋叶如荷钱,犹得豆。

A.多种经营 B.因地制宜 C.改进工具 D.不误农时

二、非选择题(2大题,共40分)

16.七年级(1)班的同学,开展题为“中国古代的战马和骑兵”的项目式学习活动,这是他们收集到的史料,请你和他们一起完成学习任务。

材料一:古籍记载,战国时期各国普遍要求战马高1.33米,骑士身高1.73米以上。秦兵马俑的战马高1.33米,骑士身高1.8米以上,完全符合标准。秦国重视骑兵的建设,发展出强大而又高度正规化的骑兵部队,骑兵达到总兵力的六分之一。

图一:秦兵马俑中的战马和骑士

——摘编自刘炜、赵春青等编著:《看见中国:文物里的上下五千年》

材料二:汉承秦制,从中央朝廷开始就非常重视养马、用马。汉朝对于他们难以饲养的马有着非常迫切的需求,不仅是出于抵抗北方匈奴或其他游牧民族的军事目的,而且也是因为大量的皇室贵族和官僚豪族都需要马匹。《史记·大宛传》记载“大宛国左右,马嗜苜蓿。汉使张骞取其实来,于是天子始种苜蓿、葡萄”。

图二:甘肃东汉墓出土的铜质汗血宝马

——摘编自葛承雍:《天马与骆驼——汉代丝绸之路标识符号的新释》

材料三:魏晋时期,骑兵出现由北向南发展的趋势。北方地域辽阔,产马量大,所以骑兵最先兴起。南方虽然不适应骑兵作战,但为了应付较大的攻守范围,也没有忽视骑兵的建设,并且有独立编队,协同步兵作战。骑兵的装备也出现由轻装到重装的演变。

图三:河南出土的南朝画像砖

——摘编自刘炜、赵春青等编著:《看见中国:文物里的上下五千年》

请回答:

(1)根据材料一,概括秦国骑兵部队有何特点?并结合所学分析,这对秦国发展有何影响?

(2)阅读材料二,概括汉朝重视“养马、用马”的原因,并结合所学知识分析张骞通西域的作用。

(3)根据材料三,总结南方地区骑兵得到发展的表现。并结合所学分析,这一时期的骑兵发展体现了怎样的时代特征?

(4)综合以上材料,概括七年级(1)班同学收集到的史料有哪些种类?并结合所学分析,中国古代的战马和骑兵发展,受到哪些因素的影响?

17.“分封”,在不同的历史时期,产生过不同的效果。请阅读材料,回答问题。

材料一:西周前期,周王利用宗法分封制的主导权,确保自己直接管辖的王畿经济实力远远超过任何一个地方诸侯国的经济实力,精心构建并维护分封制下的“本强末弱”格局。但是,西周后期,周王室的王畿经济实力一直呈现下降趋势。后来,周平王因赏赐有功之臣,失去了大量王畿之地。到西周后期,随着血缘关系的松弛、王畿经济实力的下降以及周王室军力的衰弱,分封制已经徒有其表,周王室失去了对地方诸侯国的有效控制。

——摘编自范红军:《西周盛于分封,衰于分封》

材料二:西汉初,刘邦封了一大批“同姓王”,例如,他很喜欢他的儿子刘肥,就封他为齐王,为了让刘肥能分到大片封地,他规定凡是说齐地方言的区域,统统都封给刘肥……汉武帝时,他命令诸侯王将自己的封地作为私恩分给子弟。这个“恩”不是皇帝另外给的,而是出自王国自己的封地,封给自己的子孙一个“侯国”,就得从自己的封地中割出一块土地,而成为“侯国”后,这块土地就不再归王国管,而是改属旁边的郡。每一代诸侯都得分出几个侯国,几代下来,王国的封地就大为缩小。通过这一系列的政策和措施,分封制对中央集权的威胁完全被消除。

——摘编自葛剑雄:《不变与万变》

请回答:

(1)根据材料一,总结“周王室失去对地方诸侯国有效控制”的原因,并结合所学分析西周分封制产生了哪些影响?

(2)阅读材料二,分析汉初和汉武帝时期的土地分封,发生了什么变化?这种变化在当时起到什么作用?

(3)阅读材料一、二,结合所学,自拟一个观点进行论述,要求:观点明确、史论结合、逻辑清晰,价值观正确。

1.C

【详解】据材料可知,旧石器时代,华南和中原地区均为热带、亚热带植被繁茂的森林,需用砍砸器进行劈砍,故流行粗大的砾石工具;而东北地区是温带的森林草原,故多使用小型的刮削石器来切割、刮削等。这说明自然环境影响生产工具的制作,C项正确;材料体现的“华南和中原地区以及东北地区”因为气候等自然环境的差异,导致工具制作的不同,未涉及思想观念,排除A项;材料主旨是“华南和中原地区以及东北地区”因为气候等自然环境的差异,导致工具制作的不同,未涉及智力水平,排除B项;材料主旨是“华南和中原地区以及东北地区”因为气候等自然环境的差异,导致工具制作的不同,未涉及生产技术,排除D项。故选C项。

2.B

【详解】根据材料“猿的大腿骨与上臂骨的长度相同,而北京人的大腿骨明显长于上臂骨”结合所学知识可知,猿的大腿骨与上臂骨的长度相同,而北京人的大腿骨明显长于上臂骨,由此推测,直立行走促进了人类进化,B项正确;根据材料所述内容与图片信息可知,相比猿,北京人大腿骨明显长于上臂骨,说明北京人在慢慢退去了猿的特征,排除A项;材料内容主要体现了北京人身体结构的变化,而不是体现其智力的发育,排除C项;材料内容主要体现了直立行走的影响下,北京人的身体结构逐渐发生变化,没有强调其生活习惯的变化,排除D项。故选B项。

3.B

【详解】根据题干“二里头遗址出土的青铜酒器和镶嵌绿松石的精美铜牌”可知,青铜酒器和精美铜牌都是青铜器制品,可以用来研究青铜制造的工艺水平,B项正确;青铜酒器不能用来研究兵器的生产制造,排除A项;青铜器反映的青铜制造的工艺水平,不能反映出是奴隶的生活状况;排除C项;礼乐制度的产生与礼器有关,图中青铜器是酒器和饰品,排除D项。故选B项。

4.C

【详解】根据题干及图示可以看出,战国时期诸侯墓葬标准超过了周王的标准,结合所学知识可知,这说明战国时期周王室衰微,诸侯实力增强的社会变革特征,分封制度逐渐瓦解,C项正确;题干信息体现的是诸侯势力超过周王,不能说明邵佗受周王室重视,排除A项;墓葬制度逐渐完善,在题干中没有体现,排除B项;题干信息体现的是诸侯势力超过周王,不能说明地主阶级力量壮大,排除D项。故选C项。

5.A

【详解】根据材料“《尚贤》、《尚同》、《节用》、《非命》、《尊天》、《事鬼》、《兼爱》、《非攻》”等信息结合所学知识可知,墨子是墨家的创始人,他主张“兼爱”“非攻”等,要求人们互爱互利,反对各国相互攻伐兼并、残害生命,他还提出要选贤能的人治理国家,并批判贵族的奢侈生活,提倡节俭,因此材料所述内容最有可能是《墨子》,A项正确;《论语》是春秋时期思想家、教育家孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,属于儒家经典,不符合题意,排除B项;《韩非子》是法家韩非的著作,主要论述法家思想,排除C项;《老子》是道家老子的著作,不符合题意,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】据材料“《黄帝内经·素问篇》根据季节变化制定了与之相应的作息制度……”可知,材料中根据四季的不同,人的作息时间也作出相应的调整,体现了“人与自然的和谐共生”,B项符合题意,B项正确;材料反映的是“根据四季的不同,人的作息时间也作出相应的调整”,而不是“诊疗方式的多种多样”,排除A项;材料未涉及“因人而异的疾病预防”,排除C项;材料未涉及“临床实践的探索”,排除D项。故选B项。

7.A

【详解】据所学可知,前221年秦统一六国,实行郡县制统治地方,郡县长官由皇帝任免,不得世袭,加强了中央对地方的控制,开创了我国历代王朝地方行政的基本模式,A项符合题意,A项正确;材料未涉及“是否提高官员的积极性”,排除B项;郡县制的实行无法杜绝地方发生叛乱的可能,排除C项;实行郡县制与“限制各地区之间的交流”无关,排除D项。故选A项。

8.D

【详解】根据材料“秦国士兵在服役期间,除军服外,内衣和个人费用一律自理。在考古发掘出的秦朝士兵家书中,两位士兵不约而同地要求家人紧急寄钱和布,以便缝制衣服,如果寄不来,‘即死矣’!”结合所学知识可知,秦国士兵打仗还需要费用自理,说明负担沉重,D项正确;材料内容主要体现了秦国士兵打仗时费用自理,没有强调秦国政府对边疆防御的态度,排除A项;材料内容没有涉及秦国对国家言论的控制与限制,无法得出相关结论,排除B项;材料内容主要体现了秦国士兵打仗时费用自理,说明秦国百姓负担沉重,无法得出手工业水平发展情况,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】根据材料“文帝专务以德化民,是以海内安宁,家给人足,后世鲜能及之”结合所学知识可知,汉文帝时期,推行修养生息政策,提倡以农为本,进一步减轻赋税和徭役,重视“以德化民”,废除了一些严刑苛法,提倡勤俭治国,这时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,这说明休养生息取得成效,C项正确;材料内容主要体现了汉文帝时期采取休养生息的政策,促进了社会经济的恢复与发展,不代表生产水平远超前代,排除A项;儒家思想成为主流是在汉武帝时期,排除B项;材料内容主要体现了汉文帝时期采取休养生息的政策,促进了社会经济的恢复发展,人民生活安定,不代表这时期国家没有外敌威胁,这时期受到匈奴的威胁,排除D项。故选C项。

10.A

【详解】根据材料“汉代海昏侯墓出土的孔子像漆衣镜,上有孔子及其5位弟子的画像和传记,是目前已知最早的孔子形象”和所学知识可知,海昏侯为西汉所封爵位,世代承袭,共传4代,一直延续到东汉,第一代海昏侯是汉废帝刘贺,他是汉武帝刘彻之孙,材料中海昏侯墓中陪葬了孔子像漆衣镜,体现了西汉武帝后宫府崇尚儒学的文化风尚,A项正确;休养生息政策是无为而治的道家思想的体现,不会陪葬孔子像的物品,不符合题意,排除B项;春秋晚期,孔子首创私学,与西汉不符,排除C项;百家争鸣出现在春秋战国时期,与汉代不符,排除D项。故选A项。

11.B

【详解】据题干“庄园为加强军事防御,四周有高墙环绕,四角有碉堡耸立,便于瞭望和防守,”和所学知识可知,东汉时期的庄园四周高墙环绕,主要是用于防守以及加强军事防御,这也说明了这一时期社会动荡不安,需要加强防御,B项正确;防卫性质的城堡与人们自给自足的生活内容不符,排除A项;材料主要是侧重庄园军事方面的保护作用,而生产迅速发展侧重经济方面,与材料内容不符,排除C项;东汉时期,国家还没有分裂,材料内容也不能体现国家政权的并立,排除D项。故选B项。

12.A

【详解】据材料可知。东汉末年以来,北方人口不断南迁,213年江北的自耕农渡江到江南,一次就有十多万户,这给南方带来了大量劳动力与先进的生产技术。这说明人口南迁促进了江南地区的开发,影响经济发展,A项正确;材料中“东汉末年以来”并结合所学可知,出现了分裂割据,最终形成三国鼎立局面,国家处于分裂状态,排除B项;材料没有体现“南方农业发展超过北方”,排除C项;材料主旨不能说明“民族融合利于社会进步”而是强调“人口南移给南方带来了大量劳动力与先进的生产技术”,排除D项。故选A项。

13.D

【详解】根据题干和所学知识可知,东汉末年由于连年战争,将士的铠甲不离身,长出了虱子;百姓大量死亡,荒野上白骨累累,千里之内都听不到鸡鸣之声,反映了当时社会的荒凉、凄惨、惨绝人寰的景象。而到了曹魏时期,重视农业生产,大力兴建灌溉工程。实行屯田制,对安置流民,开垦荒地,恢复农业生产发挥了重要的作用。这一时期经济得以恢复,社会得以稳定,D项正确;十六国时期,氐族苻氏建立的前秦逐渐强盛,并统一了黄河流域。氐族贵族深受汉族文明影响,任用汉人王猛为丞相,锐意改革。他们整顿吏治,厉行法治,加强集权,招抚流民,减赋禁奢,还大力兴办学校,提倡儒学。前秦境内胡汉之间的对立和矛盾有所缓和,排除A项;西晋末年以来,大批北方人民为躲避战祸南下,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,排除B项;材料是借诗句反映当时社会的真实状况,说明不了诗词创作取得进步,排除C项。故选D项。

14.C

【详解】根据材料“公元485年,拓跋宏采纳汉人大臣的建议,规定凡15岁以上,不分男女,都可以得到国家授予的土地,同时还限制土豪劣绅兼并土地,使农业迅速发展起来”结合所学知识可知,孝文帝统治时期,通过改革有条件的授予土地,使人们获得了土地,在一定程度上限制土豪劣绅兼并土地,促进了北魏农业的发展,体现了改革促进经济发展,C项正确;这时期国家不可能实现男女平等,并且材料内容也没有强调男女的社会地位变化,排除A项;把土地分给人们,在一定程度上限制了地主阶级的土地兼并,不能得出地主阶级受到打压的结论,排除B项;题干材料反映的是孝文帝改革的土地措施,并且“融为一体”的表述过于绝对,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】据题干“《齐民要术》摘选的农业谚语:一年之计,莫如种谷;十年之计,莫如树木。以时及泽,为上策。 触露不掐葵,日中不剪韭。”,大意是,计划一年的话种谷物,计划十年就种树木。以季节、气候、墒情作为依据进行农业生产才是上策,在有露水的时候不要采摘冬葵,在中午的时候不要去剪韭菜。这都体现了农业生产不误农时,D项正确;多种经营侧重于农业种植多种农作物,而题中材料侧重农业种植农时的重要性,排除A项;因地制宜是指根据当地的土壤、气候等种植相适应的作农物,与材料农业生产强调农时不符,排除B项;改进工具强调农具的革新,与材料农业生产强调农时不符,排除C项。故选D项。

16.(1)特点:强大而又高度正规化;影响:开疆拓土,巩固统一。

(2)原因:出于抵抗北方匈奴或其他游牧民族的军事目的,皇室贵族和官僚豪族都需要;作用:为丝绸之路开辟奠定了基础,促进了东西方经济文化交流。

(3)表现:有独立编队,协同步兵作战;骑兵的装备也出现由轻装到重装的演变。时代特征:北方民族大交融。

(4)种类:实物史料,文献史料;影响:社会发展,战争形势,统治者政策。

【详解】(1)特点:根据材料一“秦国重视骑兵的建设,发展出强大而又高度正规化的骑兵部队,骑兵达到总兵力的六分之一。”可知,秦国的骑兵部队强大而又高度正规化;影响:并结合所学可知,秦国骑兵部队的建设,有利于秦朝开疆拓土和巩固统一。

(2)原因:根据材料二“汉朝对于他们难以饲养的马有着非常迫切的需求,不仅是出于抵抗北方匈奴或其他游牧民族的军事目的,而且也是因为大量的皇室贵族和官僚豪族都需要马匹。”和所学可知,汉朝重视“养马、用马”是出于抵抗北方匈奴或其他游牧民族的军事目的,另外皇室贵族和官僚豪族都需要;作用:根据材料二“大宛国左右,马嗜苜蓿。汉使张骞取其实来,于是天子始种苜蓿、葡萄”并结合所学知识可知,张骞出使西域,为丝绸之路开辟奠定了基础,促进了东西方经济文化交流。

(3)表现:根据材料三“南方虽然不适应骑兵作战,但为了应付较大的攻守范围,也没有忽视骑兵的建设,并且有独立编队,协同步兵作战。骑兵的装备也出现由轻装到重装的演变。”可知,南方地区骑兵得到发展的表现有独立编队,协同步兵作战;骑兵的装备也出现由轻装到重装的演变。时代特征:结合所学知识可知,魏晋时期,北方各族内迁,这一时期的骑兵发展体现了北方民族大交融。

(4)种类:综合以上材料和所学可知,图一、二、三,都属于实物史料,材料一、二、三都属于文献史料;影响:综合以上材料并结合所学可知,中国古代的战马和骑兵发展,受到社会发展,战争形势,统治者政策的影响。

17.(1)原因:血缘关系松弛、王畿经济实力下降、周王室军力衰弱。

影响:积极:保障周王朝对地方的控制,稳定政局,扩大统治范围。消极:导致王室衰微,诸侯势力崛起。

(2)变化:汉初:是用国家(中央)的土地进行分封;汉武帝时期:是用诸侯王(王国)的土地进行分封。

作用:削弱王国势力,加强了中央集权,使西汉实现政治上的大一统。

(3)示例:

观点:分封制不利于中央集权的加强

论述:为稳定周初的政治形势,巩固疆土,西周实行分封制。在交通通讯手段极其落后的年代,实行分封制在一定时期内保证了周王室对地方的控制,稳定政局,扩大了统治范围;加强了周王室与各诸侯国的经济和文化联系,密切了同周边少数民族的关系,推动了边远地区经济文化的发展。西汉建立后,认为秦亡于没有实行分封制,导致中央“孤立”而败,于是在继承秦朝郡县制的基础上恢复了分封制,实行郡国并行制度,这在一定时期内也稳定了政治形势。但是分封制下的诸侯国享有相当大的独立性,容易发展成割据势力,威胁中央的统治。总之,国家治理主要依靠血缘关系是靠不住的,分封制不利于中央集权的加强,必然被郡县制取代。

【详解】(1)原因:根据材料“到西周后期,随着血缘关系的松弛”可得出血缘关系松弛;根据材料“西周后期,周王室的王畿经济实力一直呈现下降趋势”可得出王畿经济实力下降;根据材料“王畿经济实力的下降以及周王室军力的衰弱,分封制已经徒有其表”可得出周王室军力衰弱。

影响:根据材料“确保自己直接管辖的王畿经济实力远远超过任何一个地方诸侯国的经济实力,精心构建并维护分封制下的‘本强末弱’格局”结合所学知识可知,为了巩固统治,拱卫王室,周天子将土地和人口以分封的形式分配给王族、功臣等,让其建立诸侯国,诸侯国绝对服从周天子,因此西周时期的分封制一定程度上保障了周王朝对地方的控制,有利于稳定政局,扩大统治范围。但同时,在分封制下,诸侯具有较大的独立性,易导致王室衰微,诸侯势力崛起。

(2)变化:根据材料“西汉初……封他为齐王,为了让刘肥能分到大片封地,他规定凡是说齐地方言的区域,统统都封给刘肥”可知,西汉初期,进行分封时主要用国家的领土;根据材料“汉武帝时,他命令诸侯王将自己的封地作为私恩分给子弟”“这个‘恩’不是皇帝另外给的”可得出,汉武帝时期,主要分封时主要用诸侯国的土地。

作用:根据材料“每一代诸侯都得分出几个侯国,几代下来,王国的封地就大为缩小”可得出材料所述这种变化削弱了王国势力;根据材料“通过这一系列的政策和措施,分封制对中央集权的威胁完全被消除”可得出材料所述变化加强了中央集权,使西汉实现政治上的大一统。

(3)本小题属于开放性试题。解答本题的关键是读懂材料并从材料获取有效信息,自拟一个观点进行论述。材料一内容体现了西周时期的分封制情况,材料二体现了汉初恢复分封制及汉武帝时期削弱地方诸侯加强中央集权的相关史实,解答时选择自己的熟悉的角度,如可以选择分封制不利于中央集权的加强角度,结合西周时期、西汉初年及汉武帝时期分封制的相关史实进行阐述;也可以选择分封制对国家统治地方产生的影响角度入手,结合所学知识加以阐述。要求,观点明确、史论结合、逻辑清晰,价值观正确。示例如下:

观点:分封制不利于中央集权的加强

论述:为稳定周初的政治形势,巩固疆土,西周实行分封制。在交通通讯手段极其落后的年代,实行分封制在一定时期内保证了周王室对地方的控制,稳定政局,扩大了统治范围;加强了周王室与各诸侯国的经济和文化联系,密切了同周边少数民族的关系,推动了边远地区经济文化的发展。西汉建立后,认为秦亡于没有实行分封制,导致中央“孤立”而败,于是在继承秦朝郡县制的基础上恢复了分封制,实行郡国并行制度,这在一定时期内也稳定了政治形势。但是分封制下的诸侯国享有相当大的独立性,容易发展成割据势力,威胁中央的统治。总之,国家治理主要依靠血缘关系是靠不住的,分封制不利于中央集权的加强,必然被郡县制取代。

同课章节目录